11,99 €

Mehr erfahren.

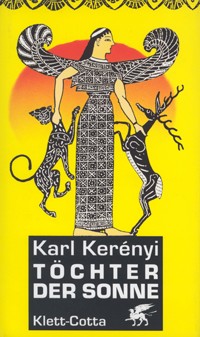

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Zauberische dunkle Frauen wie Kirke, Medea und Nemesis auf der einen Seite. Lichtgestalten wie Aphrodite und Hera auf der anderen: Es ist nicht Zeus, zeigt der Mythologe Karl Kerényi, entlang dessen Achse sich das Weltbild der Griechen aufspannt - es sind Helios und Hades. Paradoxien von Tod und Leben, Nacht und Tag, Gut und Böse: Kerényis einfühlsame Prosa folgt den mythischen Frauen durch ein Labyrinth kultureller Bezüge. Ein aufregendes Buch über die Frauenfiguren Griechenlands, die verborgene Logik ihrer Taten, die strenge und doch zauberische Systematik des mythischen Denkens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

KARL KERÉNYI

TÖCHTER DER SONNE

Betrachtungen übergriechische Gottheiten

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 1997 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Erstmals erschienen bei Rascher & Cie. A.-G., Zürich 1944

Umschlag: Dietrich Ebert

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-91837-3

E-Book: ISBN 978-3-608-10660-2

PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20242-7

Dieses E-Book entspricht der 1. Auflage 1997 der Printausgabe

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

DEM DICHTER

in Montagnola

und

DEM PHILOSOPHEN

in Brissago

zugeeignet

Inhalt

I. Der Vater und König

Der an jedem Tag Neue

Der Titan

II. Die Suche nach der Königin

Die Zauberin (Kirke)

Die Mörderin (Medeia)

Die Hälfte (Hera)

Die Güldene (Aphrodite)

III. Finis initium

Die kretische Sonnentochter

Nachbemerkung

Stammbaum der Sonnensippschaft

Bildernachweis

Hölderlins Hyperion enthält seltsame »geheimere Gedanken« des Dichters über die Sonne, ein »Mysterium« in dem Sinne, wie er dieses Wort gebraucht.

»Sei, wie dieser!« ruft Alabanda und weist auf den Sonnengott, der in seiner ewigen Jugend, immer zufrieden und mühelos aufgeht. Die Kinder der Erde leben durch ihn allein. Es gibt aber auch Söhne der Sonne, »freiere Seelen«, die sie erzieht. Ein Namensbruder der Sonne, des »herrlichen Hyperion des Himmels«, ist der Held des Romans. Die Sonne ist in ihm. Wenn er liebt, ist der Mensch überhaupt eine Sonne: allsehend, allverklärend. Unter Diotimas Einfluß kommt mehr Gleichgewicht in Hyperions Seele, und plötzlich fühlt er seine zerstreuten schwärmenden Kräfte »all in eine goldene Mitte versammelt«. Er hat Wahrheit gesucht. Wahr ist aber für Hölderlin die Sonne. Wie Geist und Luft, so sind ihm Wahrheit und Sonnenlicht wesensgleich. Man findet die Wahrheit, die »Alles, und ewig Alles ist«, in der Sonne draußen und in der eigenen Sonnenhaftigkeit drinnen zugleich, wie in einem einzigen »goldenen Samenkorn«, aus dem der Baum des Lebens ewig wächst.

Diese Gedanken eines großen Dichters, wie ich sie in einer 1941 erschienenen neuen Ausgabe des »Hyperion« zusammenzufassen versuchte, sollen hier anstatt einer Vorrede stehen: gleichsam die Worte eines ahnungsvollen Wissens um den Kern längst versunkener Mythologeme, die es im folgenden erst wieder auszugraben gilt.

Der Vater und König

Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir

Von aller deiner Wonne; denn eben ist’s,

Daß ich gelauscht, wie, goldner Töne

Voll der entzükende Sonnenjüngling

Sein Abendlied auf himmlischer Leyer spielt’;

Es tönten rings die Wälder und Hügel nach.

Doch fern ist er zu frommen Völkern,

Die ihn noch ehren, hinweggegangen.

HÖLDERLIN

Der an jedem Tag Neue

»Damit der Vater es erblickt! Nicht mein leiblicher! Sondern derjenige, der all das sieht: Helios!« Mit diesen Worten ließ der heimgekehrte Sohn des ermordeten Agamemnon im zweiten Drama der Orestes-Trilogie des Aischylos das blutige Gewand seines Vaters zeigen. Man schloß daraus, daß der Gedanke an einen väterlichen Sonnengott in Griechenland einmal sehr stark gewesen sein muß. Wir fassen hier eben jenen weniger bekannten, väterlichen Aspekt des Helios ins Auge. Das darauf gerichtete Augenmerk führt uns dem Verständnis dessen näher, was von einer in vorhellenischen Zeiten vielleicht großartigeren Sonnenmythologie in Griechenland zu finden ist.

Im Vergleich mit dem überwältigenden Reichtum der ägyptischen und der übrigen urtümlichen Sonnenmythologien der Welt scheint Hellas nur Bruchstückartiges aufzuweisen. Vor allem jenen anderen bekannteren Aspekt des Helios: das leuchtende Angesicht des Schwurgottes, der alles sieht und hört und allen der zuverlässigste Zeuge ist… Er hört auch: er besitzt nicht weniger eine volle, eines Griechengottes würdige Gestalt als Zeus selber. Er ist keine nur augenhafte Scheibe. Doch hat er in diesem seinem augenfälligeren Aspekt einen ganz besonderen Bezug zu den Augen der Menschen. »Sonnenstrahl du vielschauende Mutter der Augen« – ruft Pindar. Denn »Strahl« ist im Griechischen weiblich, wie im Deutschen die Sonne selbst. Die Augen schöpfen den Sinn und Grund ihres Seins aus dem Sonnenlicht. Der Gott Sonne ist der »zeugende Vater der scharfen Strahlen« – so nennt ihn wiederum Pindar –, durch den es Sehen auf Erden gibt. Er, das Auge der Welt, das alles sieht, darf von sich sagen: »Omnia qui video, per quem videt omnia tellus, mundi oculus« – wie Ovid diese hellenische Anschauung zusammenfaßt.

Auch Orestes ruft den Helios als Zeugen an. Er beruft sich auf den augenhaften Charakter der Sonne und läßt diesen zugleich im Vatertum verwurzelt erscheinen. Zeuge ist ihm der Zeugende. Das ethische Moment der Zeugenschaft des Sonnengottes hat im Zeugertum eine natürliche Wurzel. Die beiden Aspekte, auf die sich die griechische Sonnenmythologie zunächst zu beschränken scheint, schließen sich gegenseitig nicht aus. Erst miteinander bilden sie eine ganze Welt um den Menschen herum. Ein für sich selbst strahlender und wärmender Himmelskörper wäre noch keine Welt. Die zwei Bezüge der Sonne zum Menschen machen erst jene durch Helios gleichsam umgrenzte und durch diese Umgrenzung auch bestimmte Welt aus, welche die griechische Welt ist: eine vornehmlich sonnenhafte Welt, obwohl nicht die Sonne, sondern der Mensch in ihrem Mittelpunkt steht.

Den ersten der zwei Bezüge bildet das Sehen selbst, das sowohl für diese Welt, die sich im Sehen zeigende, als auch für den Menschen, den ohne Sehen unvollkommenen, wesentlich ist.

Wär’ nicht das Auge sonnenhaft,Die Sonne könnt’ es nie erblicken–

so drückte Goethe diesen Bezug, das Verwobensein des Menschen mit der Sonne durch das Auge aus. Und er spricht auch von jenem weiteren Bezug, der eine noch tiefere Verwobenheit bedeutet: vom Vatertum der Sonne. In seinem letzten Gespräch, wenige Tage vor seinem Tode, sagte er zu Eckermann: »Fragt man mich, ob es meiner Natur sei, die Sonne zu verehren, so sage ich: durchaus! Denn sie ist eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die mächtigste, die uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und die zeugende Kraft Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind und alle Pflanzen und Tiere mit uns.« Es handelt sich da um dieselbe Verwobenheit, die in den Orestes-Worten des Aischylos noch mehr zu Tage tritt, indem Agamemnons Vatertum gleichsam ein Urbild im Vatertum des Helios erhält. Das Sein des Menschen und das Sein der Sonne sind da durch Sehen und Zeugen zu einem Gewebe verwoben. In diesem Gewebe ist die Sonne erst ein mythologisches Wesen. Löst man sie aus dem Gewebe im Gedanken heraus, so bleibt ein für sich leuchtender und wärmender Himmelskörper übrig, kein Gott Helios mehr. Und auch keine göttlich-sonnige Welt um den Menschen herum.

In diesen Zustand sind wir stufenweise gekommen. Die Sonne wurde zunächst aus der umgrenzenden und bestimmenden Peripherie einer Welt, wo sie oben das Ur-Augenlicht für alle Augen und unten im Unsichtbaren der zeugende Urvater war, in den Mittelpunkt gerückt. Das geschah durch Platon. Er war es, der sie im Prinzip dorthin versetzte: als das Abbild des höchsten Guten, der überweltlichen Quelle des Seins. Sodann leuchtete Helios, bereits im 3. Jahrhundert v.Chr., infolge der Entdeckung Aristarchs von Samos, des antiken Vorläufers des Copernicus, auch als Mittelpunkt der Welt der Astronomen auf. Doch die Sonne war auch damals noch eher eine Gottheit als die bloße Grundgegebenheit eines heliozentrischen Himmelsbildes. Aristarchs Entdeckung drang in der antiken Welt nicht durch. Sie bewegte sich allzusehr in der Ebene der reinen Theorie. Der Sonnengott behauptete seine Stellung viel mehr im Mittelpunkt eines wahren, lebendigen Weltgewebes, bis er einem anderen Gotte weichen mußte: dem mit der Welt nie verwobenen, absoluten Gott des Christentums.

Es ist ein seltsames Schauspiel der Religionsgeschichte, wie dann auch der Gott der Christen sich Elemente der im Kult ausgedrückten Sonnenmythologie aneignet, um den gleichen Mittelpunkt einnehmen zu können. Die Sonne wurde erst dadurch von der ihr gebührenden Stelle ver-rückt und zu einer schwer zu behandelnden religiösen Größe. Christliche Dichter, Theologen und Heilige versuchten sie zu beschwichtigen und klug, ja mit brüderlichem Sinne einzuordnen. Dämonisiert wurde sie nur ausnahmsweise, am Rande des Christentums, wo man sich ihrer Macht noch mehr ausgesetzt fühlte. In den Mittelpunkt kehrte sie in der Neuzeit, ihrer Göttlichkeit völlig entkleidet, zurück: nicht mehr in ein Gewebe, sondern in ein gottverlassenes System. Diese neue heliozentrische Ordnung, die sich letzten Endes als nur eine unter unzähligen ähnlichen erwies, hat für ihren Menschen, den heutigen, so wenig Göttliches in sich, daß sie sogar von den Kirchen, eben als Schöpfung des unverwobenen Gottes, anerkannt werden kann.

Niemand schildert unsere Situation – die des heutigen Menschen – der Sonne gegenüber so eindringlich wie der englische Dichter D.H. Lawrence. Wir müssen uns über diese Situation klar werden, ehe wir versuchen können, die väterlichen Züge des Helios wahrzunehmen. »Wollt nur nicht« – sagt uns Lawrence kurz vor seinem Tode in seinem Apokalypsenkommentar –, »daß wir uns einbilden, wir sähen die Sonne so, wie die alten Kulturen sie sahen. All das, was wir sehen, ist ein kleiner wissenschaftlicher Lichtkörper, zusammengeballt zu einer Kugel von glühendem Gas. In den Jahrhunderten vor Esekiel und Johannes war die Sonne eine großartige Wirklichkeit, man schöpfte Kraft und Glanz aus ihr und gab dafür Verehrung und Lichtopfer und Dank zurück. In uns jedoch ist die Verbindung gebrochen, die entsprechenden Zentren sind tot. Unsere Sonne ist etwas ganz anderes als die kosmische Sonne der Alten, sie ist so viel mehr gewöhnlich. Wir mögen noch sehen, was wir Sonne nennen, aber wir haben Helios für immer verloren, und die große Scheibe der Chaldäer noch mehr. Wir haben den Kosmos verloren, indem wir aus der entsprechenden Verbindung mit ihm herausgetreten sind, und dies ist unsere größte Tragödie. Was ist unsere winzige Liebe zur Natur – Natur wie eine Person angeredet! – im Vergleich mit dem großartigen Leben-mit-dem-Kosmos und mit dem Verehrtsein-durch-den-Kosmos!…

Wer sagt, daß die Sonne zu mir nicht sprechen kann? Die Sonne hat ein großes, glühendes Bewußtsein, und ich habe ein kleines, glühendes Bewußtsein. Wenn ich das hindernde Halsband der persönlichen Gefühle und Ideen abstreifen kann und hinuntergelange bis zu meinem nackten Sonnenselbst, dann können wir, die Sonne und ich, uns stündlich vereinigen, das Glühen kann gegenseitig ausgetauscht werden, und sie gibt mir Leben, Sonnenleben, und ich sende ihr ein klein wenig Feuer aus der Welt des feurigen Blutes. Die große Sonne gleicht einem bösen Drachen und haßt das persönliche, nervöse Bewußtsein in uns. Wie dies ja auch all diese modernen Freunde des Sonnenbades bedenken müssen, denn sie zerfallen durch die Sonne selbst, welche sie bräunt. Die Sonne jedoch, einem Löwen gleich, liebt das feurige, rote Blut des Lebens und kann ihm unendliche Bereicherung geben, wenn wir nur wissen, wie Sie zu empfangen! Aber wir wissen es nicht. Wir haben die Sonne verloren. Und sie läßt nur ihre Strahlen auf uns fallen und zerstört uns: Sie, der Drache der Vernichtung anstatt des Lebensbringers.«

Außer der Schilderung der heutigen Situation enthalten diese Worte auch eine Theorie, die Beachtung verdient, weil sie der Unmittelbarkeit eines großen Dichters entstammt. Nicht nur durch sonnenhafte Augen und sonnenhaftes Vatertum seien wir Menschen mit der Sonne verwoben, sondern durch unser eigenes Sonnenselbst, unser »kleines, glühendes Bewußtsein (little blazing consciousness)«, weil auch die Sonne eines hat, nur ein großes: »a great blazing consciousness«. Unter »consciousness« wird hier offenbar jene Eigenschaft des Leibes verstanden, durch die er nicht etwa nach außen hin, für die anderen, bemerkbar wird, sondern nach innen hin für sich ist und um sich weiß, auch wenn er nicht einmal sich selbst ein besonderes Zeichen davon gibt. Er »glüht« für sich, und dieses Glühen ist ihm sonnenhaft, während das »persönliche, nervöse Bewußtsein (the nervous and personal consciousness) in uns«, welches aus lauter »persönlichen Gefühlen und Ideen« besteht, etwas Zusätzliches bleibt und nichts Sonnenhaftes an sich hat. Um von diesem Bezug, der den Menschen mit der Sonne als einem mit großem, glühendem Bewußtsein begabten Wesen verbindet, anschaulicher zu reden, greift der Dichter zum altorientalischen Drachensymbol, einer Variation des Schlangensymbols. Er vergleicht die ver-rückte Sonne mit einem »bösen Drachen«, einem »Drachen der Vernichtung anstatt des Lebensbringers«. Er tut dies im vollen Bewußtsein dessen, daß in derselben Symbolik das »kleine, glühende Bewußtsein« dieselbe Form annimmt und bald ein gutes, bald ein böses Drachengesicht zeigt…

1. Aufgang des Helios

Von einem Krater im British Museum

Die Evokation des Drachens als Sonnensymbol, das in Lawrence’ Sinne zugleich das Symbol des »golden fließenden Lebens im Leibe« ist, führt uns nicht weit ab von der griechischen Sonnenmythologie. »Feuergeborene Schlange« heißt einmal Helios bei Euripides, und zwar mit einem Worte, das den Blick der Schlange betont und auch lautlich dem »Drachen« in allen westlichen Sprachen zugrunde liegt. Die Enkelin des Helios, Medeia, erhielt von ihrem Großvater einen richtigen Drachenwagen: bespannt mit geflügelten Schlangen. Wie ungriechisch mutet das auf den ersten Blick an! Es scheint wegen der orientalischen Herkunft der Medeia gewählt zu sein. Sie ist ja im östlichen Sonnenland zuhause. Selbst wenn nur das gemeint ist, wird auch auf diese Weise der Bezug zu Helios betont. Das göttliche Kind von Eleusis, Triptolemos, hatte gleichfalls einen wunderbaren Schlangenwagen, und dieser Wagen ist uns durch die Vasenmalerei reinsten attischen Stils bekannt. Triptolemos fliegt mit ihm über alle Länder, um die Menschheit mit dem Geschenk der Demeter zu segnen und zu beglücken. Weist sein Wagen darauf hin, daß ihm wie allen göttlichen Kindern die Pracht der neugeborenen Sonne eigen ist, und nehmen dabei nur die Schlangen auf die chthonische Sphäre der Demeter Bezug? Oder weist der Sonnenwagen an sich schon immer einen chthonischen Bezug auf, auch wenn er kein Schlangen- oder Drachenwagen ist?

Schlangen weisen sicherlich auf die chthonische Sphäre hin: auf die dunkle Seite des Seins, wenn auch nicht auf das völlige Nichtsein. Das tun aber die Rosse ebenfalls. Für Griechen und Römer sind sie gleicherweise chthonische Tiere: in Rom dem Mars heilig, in Griechenland Poseidon, dem Herrn der Tiefen. Pferdeopfer gilt als chthonisches Opfer. Und dieses Opfer erhält Helios auf dem Taygetos. Nicht überall verehrte man ihn mit dem gleichen Aufwand. Der Hellene tat es als Sohn und Bürger der Helioswelt meistens mit dem einfachsten Zeichen der Liebe zu ihm: mit kußwerfender Handbewegung. Auf Rhodos jedoch, wo Helios großartigen, staatlichen Kult hatte, versenkte man ihm als Opfer ein Viergespann ins Meer. Deutlicher kann der Bezug des so oft dargestellten, mit Rossen bespannten Sonnenwagens nicht zu Tage treten. Es ist ein Bezug zur Tiefe. In einer älteren Kulturwelt, in der das Roß noch keine bezeichnende Rolle spielte, in der altmediterranen, hatte der Stier einen besonderen Bezug zur Sonne. Und er hat es immer noch, wenn in der Odyssee von Rindern des Helios erzählt wird, wenn dem Sonnengott auf dem Tainaron, einem berühmten Hadeseingang, bei Gortyn auf Kreta und bei Apollonia in Illyrien heilige Herden gehalten werden. Solche Herden besitzt aber sonst der König der Unterwelt: Hades.

Inwiefern alle diese Elemente der griechischen Sonnenmythologie ihren Ausdruckswert schon in vorgriechischer Zeit hatten und ihn von dorther gleichsam mitgebracht haben, wäre nicht leicht zu sagen. Die Verbindung von Sonne und Wagen erscheint sicher nicht zuerst in Griechenland. Sie ist auf einem größeren Gebiet zu finden und hängt wohl mit dem Ursprung des Wagens überhaupt zusammen. Denken wir nur einen Augenblick über diese Erfindung nach. Der große Fund, aus dem sich die Erfindung des Wagens wie von selbst ergab, war das Rad. Was für eine technische Genialität gehörte dazu, um auf diese in ihrer Einfachheit großartige Maschine zu kommen! Wenn nicht doch Leo Frobenius recht hat und der religiös-empfängliche Geist dem technisch-praktischen in der Geschichte aller Kulturen vorausgeht! Denn in diesem Fall wäre die Scheibe, die ihren Weg am Himmel täglich macht, der Anstoß zu kultischer und dann auch zupraktischer Nachahmung gewesen. Die Rolle von Scheiben und Rädern als Sonnensymbolen bei verschiedenen prähistorischen Völkern – auch bei italischen – bekräftigen diesen Gedanken. Man kennt den kultischen Sonnenwagen unter den Denkmälern nordisch-alteuropäischer Kultur. Der Wagen trägt da die Sonnenscheibe als seinen eigenen, offenbaren Sinn…

In Griechenland ist die Verbindung von Sonne und Wagen einfach da. Falls letzterer überhaupt noch einen Symbolwert hat, gehört er sinngemäß zum Himmelswanderer Helios, der da sonst zu Fuß schreiten – wie er dies in der Ilias und Odyssee tut – oder sich anderer Fahrzeuge bedienen müßte. Auch ein geflügelter Wagen, ähnlich dem des Triptolemos, aber ohne chthonisches Gespann, wäre denkbar gewesen. Obwohl also der Wagen an sich eher »sonnenhaft« ist, besitzt auch Hades einen Wagen. Gibt man ihm schwarze Rosse, im Gegensatz zu den weißen des Helios, so tritt um so mehr der vollständige Parallelismus hervor. Es wird hier anschaulich, was der Name Hades nur unanschaulich ausdrücken kann. »Hades« lautet in der Homerischen Sprache noch »A-ides« und bedeutet den Unsichtbaren und Unsichtbarmachenden, genau entsprechend dem entgegengesetzten Wesenszug des Helios, des Sichtbaren und Sichtbarmachenden. Denn es handelt sich bei Hades und seinem »Hause«, der griechischen Unterwelt, nicht etwa um eine spirituelle Unsichtbarkeit, die auch etwas Positives sein könnte, etwa im Sinne des »Invisibilia non decipiunt«, sondern um das Fehlen jener Sicht und Sichtbarkeit, die die Sonne verleiht. Was durch Helios geschenkt wird, ist hier entzogen. Fragen wir aber: Wer kann seinem Wesen nach Sicht und Sichtbarkeit entziehen, wenn nicht derselbe, der sie verleiht? Und bedenken wir: Erlebt man die Unsichtbarkeit des Helios nicht in jeder Nacht, er-stirbt man sie nicht endgültig im Tode? So verfällt man leicht auf die Antwort: Der Unsichtbare und Unsichtbarmachende ist vielleicht gleichfalls – Helios.

Worauf wir indessen erst durch Fragen und Nachdenken verfallen, ist jenes Er-leben, das am Ende in ein Er-sterben übergeht, eine Einheit, die noch durch kein Fragen und Nachdenken aufgelöst wurde: die Einheit eben des Sicht-und-Leben-Spendenden und -Entziehenden. Sie wird auch durch die Ausdrucksweise jener Zeile am Anfang der Odyssee vorausgesetzt, wo es heißt: die Gefährten des Odysseus haben die Rinder des Helios »verschluckt, er hingegen entzog ihnen den Heimkehrstag«. Was für einen Tag entzog da Helios? Nicht etwa einen leeren astronomischen Tag, an dem alles geschehen kann, sondern einen entscheidenden Lebenstag der Gefährten des Odysseus, einen Tag, der mit ihrem Schicksal gefüllt war. Nicht unmittelbar entscheidet Helios über ihr Schicksal. Er ist hier keine Schicksalsgottheit, wie in der Astrologie. Er läßt den Lebenstag eines jeden Menschen, mit welchem Schicksal auch gefüllt, aufgehen. Aber er kann die Lebenstage auch entziehen, Sicht und Sichtbarkeit und Leben in einem.

Aus diesem Gesichtspunkte erscheint es gar nicht so äußerlich und nur nach dem Augenschein gedacht, wenn die »Sonnentore« als Eingang zum Hades betrachtet werden, wie im letzten Gesang der Odyssee, oder wenn bei dem Hadeseingang auf dem Tainaron Helios verehrt wird, ja wenn sein Altar sogar in einem Grabesbezirk stehen kann. Der ägyptischen Anschauung nach, die den Augenschein eher als etwas stofflich Gegenständliches festhält und so mit der Mythologie verwebt, geht der Sonnengott zu den Toten unter und befährt mit seinem Schiff einen unterirdischen Weg vom Westen nach Osten, wo er wieder zum Vorschein kommt. Diese Anschauung taucht in späten griechischen Texten auf, bleibt aber auch da ägyptisch. »Erhöre mich, Seliger« – so heißt es in einer Sonnenbeschwörung des großen Pariser Zauberpapyrus – »ich rufe Dich, den Führer des Himmels und der Erde und des Chaos und der Unterwelt, wo die Gespenster der Menschen, die früher das Licht geschaut, wohnen: jetzt also bitte ich Dich, Seliger, unsterblicher Herr der Welt, wenn Du in die bergende Tiefe der Erde hinuntersteigst, nach dem Ort der Toten, schicke Du mir jenes Gespenst…«

In der Odyssee wird eine solche Anschauung als unerträglich ausdrücklich zurückgewiesen. Es hieß in jener Zeile, deren kernige Ausdrucksweise auf der unmittelbaren Anschauung des Zusammenhangs von Sonne und Tag beruht – einer Anschauung, die auch durch dasselbe Wort für Sonne und Tag ausgedrückt werden kann, wie durch das ungarische »nap«