16,99 €

Mehr erfahren.

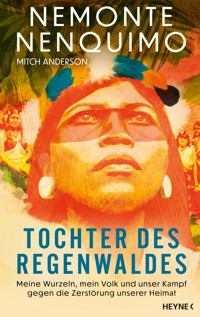

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Wir sind einer der letzten Stämme, die eurer Zivilisation unterworfen wurden. Das bedeutet, dass wir einer der letzten Stämme sind, die euch beschreiben können, wie leichtfüßig wir einmal durch das Land gelaufen sind. Es hat uns Tausende von Jahren gekostet, den Amazonas-Regenwald kennenzulernen, seine Wege und seine Geheimnisse zu verstehen und zu lernen, wie wir in ihm und mit ihm leben können. Und es hat eure Zivilisation nur ein paar Jahrzehnte gekostet, um ihn zu zerstören.«

Die Geschichte von Nemonte Nenquimo geht unter die Haut: Sie ist das Porträt einer starken und mutigen Frau, die Geschichte einer uralten Kultur in einer eindrucksvollen Landschaft und ein emotionaler Appell gegen die Zerstörung unseres Planeten – denn die indigenen Völker im Regenwald bewahren einen unglaublichen Schatz, den wir alle zum Leben auf dieser Erde brauchen.

Nemonte Nenquimo wird in den Stamm der Waorani im Regenwald Ecuadors hineingeboren. Von den Stammesältesten lernt sie von klein auf alles über das Leben im Wald, die heilende Kraft der Pflanzen, spirituelle Mächte und jahrhundertealte Erzählungen. Mit vierzehn Jahren verlässt sie den Regenwald das erste Mal, um in der Stadt zur Schule zu gehen – doch sie lebt im ständigen inneren Zwiespalt zwischen der Kultur ihres Stammes und der christlichen, die ihr in der Schule vermittelt wird. Immer häufiger erscheinen ihr ihre Vorfahren in ihren Träumen und flehen sie an, sich auf ihre eigenen Wurzeln zu besinnen – und irgendwann folgt Nemonte diesem Ruf. Sie kehrt zurück in die Gemeinschaft ihres Stammes und kämpft fortan für ihr Volk und gegen den Ausverkauf der Natur.

Wegen ihres Einsatzes wird Nemonte Nenquimo schließlich von den indigenen Völkern vom Stamm der Waorani zur Präsidentin gewählt, und 2019 gelingt ihr ein spektakulärer Sieg gegen die Ölkonzerne und die ecuadorianische Regierung, der über 200.000 Hektar Regenwald vor der Zerstörung schützt. Nun erzählt sie ihre Geschichte.

Mit Ihrem Kauf helfen Sie, den Regenwald zu schützen: Pro Buch geht 1€ an die von Nemonte Nenquimo und Mitch Anderson gegründete Organisation Amazon Frontlines

»Ich hatte das Glück, sie kennenzulernen, und ich hatte noch mehr Glück, von ihr zu lernen.« Leonardo DiCaprio über Nemonte Nenquimo

»Wenn ihr die Klimakrise verstehen und etwas dagegen tun wollt, lest dieses Buch« Emma Thompson

- Die Geschichte einer Kämpferin im Regenwald – für ihr Volk, für ihre Wurzeln, gegen die Zerstörung

- Eine Reise in die unberührte Natur und zu einer uralten Kultur – inspirierend und faszinierend

- Nemonte Nenquimo ist Stammesführerin der Waorani und erreichte im Jahr 2019 einen historischen Sieg gegen die ecuadorianische Regierung und die Ölkonzerne

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch:

»Für uns sind Geschichten lebendige Wesen. Sie erfüllen unsere Häuser, unsere Wälder mit Leben. Sie pulsieren in unseren Adern, in unseren Träumen. Eine Geschichte, die niemand erzählt, stirbt.«

Eindrucksvoll erzählt die indigene Aktivistin Nemonte Nenquimo ihre Geschichte. Von ihrem Aufwachsen im Amazonas-Regenwald zwischen alten Traditionen und christlichen Missionaren, von den mächtigen Ölkonzernen, die rücksichtslos immer weiter in den Urwald eindringen, und von ihrem Kampf für den Erhalt ihrer Heimat.

Es ist die Geschichte einer uralten Kultur in einer atemberaubenden Landschaft und ein eindringlicher Appell gegen die Zerstörung unseres Planeten – denn die indigenen Völker im Regenwald bewahren einen unglaublichen Schatz, den wir alle zum Leben auf dieser Erde brauchen.

»Ich hatte das Glück, sie kennenzulernen, und ich hatte noch mehr Glück, von ihr zu lernen.«

Leonardo DiCaprio über Nemonte Nenquimo

Über die Autoren:

Nemonte Nenquimo ist Anführerin des Stammes der Waorani. Sie wurde im ecuadorianischen Amazonasgebiet geboren, einem der artenreichsten und am stärksten bedrohten Regenwälder der Erde. Sie ist Mitbegründerin der von Indigenen geführten gemeinnützigen Allianza Ceibo und ihrer Partnerorganisation Amazon Frontlines. Nemonte Nenquimo führte ihr Volk zu einem historischen juristischen Sieg gegen die Ölindustrie, der über 200 000 Hektar Regenwald vor der Zerstörung bewahrte und einen Präzedenzfall für indigene Rechte in der gesamten Region schuf. 2020 erhielt sie den Goldman-Umweltpreis für Mittel- und Südamerika und wurde in die BBC 100 Women und TIME 100 Most Influential People in the World aufgenommen.

Mitch Anderson ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Amazon Frontlines, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz im oberen Amazonasgebiet, die sich für die Rechte der indigenen Völker auf ihr Land, Leben und kulturelles Überleben einsetzt. Im Jahr 2011 zog er ins nördliche Amazonasgebiet in Ecuador, um gemeinsam mit indigenen Gemeinschaften, die in durch Ölförderung kontaminierten Gebieten leben, ein Projekt für sauberes Wasser ins Leben zu rufen. Durch den Bau von mehr als 1000 Frischwassersystemen in über 70 Dörfern unterstützte Mitch Anderson die Gründung der Allianza Ceibo, die mit dem renommierten UN-Äquatorpreis ausgezeichnet wurde.

NEMONTENENQUIMO

MITCHANDERSON

TOCHTERDESREGENWALDES

Meine Wurzeln, mein Volk und unser Kampf gegen die Zerstörung unserer Heimat

Aus dem amerikanischen Englisch von Elisabeth Schmalen und Katharina Uhlig

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel We Will Not Be Saved bei Wildfire, einem Imprint der Headline Publishing Group, London.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Deutsche Erstausgabe 2024

Copyright © Nemonte Nenquimo and Mitch Anderson 2024

First published in 2024 by WILDFIRE an imprint of HEADLINEPUBLISHINGGROUP. An Hachette UK Company.

© der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Silvia Kinkel

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-29388-8V001

Inhalt

Einleitung

TEIL 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

TEIL 2

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Anmerkung des Co-Autors Mitch Anderson

Einleitung

»Geh den Pfad entlang und in den Wald hinein, ohne Spuren zu hinterlassen.« So lautete der Rat meines Vaters, als ich ihm sagte, dass ich euch meine Geschichte erzählen wolle. Ich wusste, was er damit meinte. Dass meine Vorfahren mich beobachten würden. Dass es Geschichten gibt, die verborgen bleiben, Geheimnisse, die bewahrt werden müssen. Über die Jahrhunderte hinweg hat mein Volk gelernt, euch nicht zu vertrauen. So haben wir überlebt, uns der Eroberung widersetzt: indem wir keine Spuren hinterlassen haben.

Für uns sind Geschichten lebendige Wesen. Sie erfüllen unsere Häuser, unsere Wälder mit Leben. Sie pulsieren in unseren Adern, in unseren Träumen. Sie verfolgen uns wie Jaguare, klacken wie Pekaris, schwimmen wie Fische, gleiten wie Aras durch die Lüfte. Sie sind mächtige Wesen. Wie der Regenbogen bringen sie Frieden, und wie der Blitz bringen sie Krieg. Und sie verändern sich die ganze Zeit. So wissen wir, dass sie lebendig sind. Eine Geschichte, die niemand erzählt, stirbt.

Unsere Geschichten sind niemals aufgeschrieben worden. Nicht auf diese Weise. Ein Teil von mir hat Angst. Habe ich zu viel erzählt? Zu viele Spuren hinterlassen? Was werdet ihr mit meiner Geschichte machen, jetzt, wo sie aufgeschrieben ist?

Ich hoffe, ihr lasst sie am Leben.

TEIL 1

Kapitel 1

An jenem Morgen war ich es, die das ferne Dröhnen des Flugzeugs als Erste hörte. Es klang wie das Summen einer Holzbiene unter den Deckenbalken.

Ich saß mit meinem kleinen Bruder Víctor am Feuer und griff in einen warmen Topf mit gekochter Petomo-Frucht. Víctor redete auf unsere zahme Nachtäffin ein, der er Heuschreckengedärme in den Mund schob. Amonka hatte große, vorstehende gelbe Augen, wie zwei Sonnen.

»Víctor! Ist das ein Flugzeug oder eine Biene?«

Ich deutete mit dem Finger nach oben und legte den Kopf schief, wie es unser Vater tat, wenn er bei der Jagd im Wald auf Bewegungen in den Baumkronen lauschte.

Für einen Augenblick war das Geräusch verschwunden. Ich hielt die ölige Petomo-Frucht meinen kleinen Tangarenvögeln hin, die sie mir von den Fingern pickten.

»Víctor, ich habe dir doch schon gesagt, dass du Amonka die Heuschrecke in die Pfoten geben sollst, damit sie sie selbst essen kann. Hör auf, sie ihr mit Gewalt in den Mund zu schieben.«

Obwohl ich erst sechs Jahre alt war, schrieb ich Víctor ständig vor, was er zu tun hatte. Außerdem mochte ich es, wenn unsere zahme Äffin die Insekten mit ihren winzigen Fingern zerteilte. Amonka musste lernen, wie das ging, damit sie später ihren Nachwuchs füttern konnte.

Dann erklang das brummende Geräusch erneut über den Bergen. Dieses Mal war ich mir sicher, dass es keine Holzbiene sein konnte. Es war ein Flugzeug, ein ebo, das Weiße in unser Dorf brachte.

»Ebo, ebo, ebo!«, rief ich laut, damit all meine Brüder wussten, dass ich das Flugzeug oben am Himmel, wo die Weißen wohnten, zuerst bemerkt hatte.

Hastig setzte ich meine Vögel zurück in den Hängekorb in der Ecke des Langhauses. In meinem Kopf erklang die Stimme meiner Mutter. Früh am Morgen, kurz bevor sie sich mit meinem Vater zusammen auf den Weg Richtung Garten gemacht hatte, hatte sie mich zu sich gerufen, einen großen geflochtenen Korb auf dem Rücken und meine kleine Schwester Loida in einem Tuch vor der Brust.

»Nemonte, pass gut auf deinen Bruder auf. Rennt nicht im Dorf herum.«

Ich wusste, dass ich eigentlich zu Hause bleiben müsste. Aber ich überlegte, dass wir einfach zurückkommen würden, sobald das Flugzeug gelandet war.

»Komm, Víctor, wir gucken uns die cowori an!«

Cowori war unser Wort für Außenseiter wie weiße Menschen, denn wenn bei uns ein Flugzeug landete, konnte man sicher sein, dass cowori ausstiegen.

Draußen hinter dem Haus machten sich meine beiden älteren Brüder Ñamé und Opi ein Vergnügen daraus, mit Blasrohren auf die Kolibris zu schießen, die zwischen den Guavenblüten umherschwirrten. Doch kurz darauf überholten sie uns auf dem Pfad zur Landebahn. Dabei riefen sie zu meinem Unmut »Ebo, ebo, ebo!«, als hätten sie das Flugzeug zuerst gehört.

Barfuß liefen wir am Haus von Tante Wiamenke und Onkel Nenecawa vorbei.

»Nemonte!«, rief mein Onkel aus seinem Rollstuhl. »Kommt dem ebo lieber nicht zu nahe! Sonst verschluckt es euch und hackt euch in kleine Stücke!«

Als wir die Landebahn erreicht hatten, kletterten wir auf den Sternapfelbaum, eines unserer vielen Verstecke. Das Flugzeug war immer noch weit entfernt, nicht mehr als ein Punkt über den bewaldeten Bergkämmen. Die Sternäpfel waren noch nicht ganz reif, aber wir probierten sie trotzdem und spielten eines unserer Lieblingsspiele: Wir taten so, als klebten unsere Lippen zusammen.

»Die Weißen leben im Himmel«, murmelte ich in Víctors Richtung, die geschürzten Lippen fast taub von den klebrigen Früchten.

»Echt?«

»Warum sollten sie sonst so weiß sein?«

»Von den Wolken?«

»Nein, von der Sonne«, sagte ich und vergaß, den Mund geschlossen zu halten. »Vom Licht der Sonne. Willst du wissen, warum sie so groß sind?«

»Warum?«

»Weil es dort oben keinen Wald gibt. Sie müssen sich nicht unter den Ästen ducken. Sie können einfach immer weiterwachsen.«

Während das Flugzeug über uns kreiste, ließ ich den Blick über unser Dorf – Toñampare – schweifen. Ich sah das sattgrüne Sumpfgras, das rund um die Lagune wuchs, wo die riesige Anakonda hauste. Den Pfad, der zum Garten meiner Mutter führte. Dahinter den Sumpf, wo sich Horden von Pekaris an den Früchten der Buriti-Palmen labten. Ich konnte über den Fluss zum steilen Hang hinüberschauen, wo Mengatowe, der Jaguarschamane, lebte. Zum Bach, wo wir unsere Kleidung wuschen. Und zur Ansiedlung der Baihua-Familie dahinter, wo der alte Anführer der Krieger, Awa, regelmäßig in seiner Hängematte von Visionen heimgesucht wurde. Meine Mutter hatte uns vor Awa gewarnt. Er sei ein gefährlicher Hexer.

In unserem Dorf wohnten dreißig, vielleicht vierzig Familien, und jede von ihnen hatte ihr eigenes Langhaus, das oko. Die palmengedeckten Dächer reichten bis zum Boden, und im Inneren brannte fast immer ein Feuer. Die okos lauschten abends unseren Geschichten, und ihre Blätterwände flatterten wie Schmetterlinge, wenn wir lachten; bebten, wenn wir krank waren; peitschten, wenn wir wütend waren; und beschützten uns vor dem prasselnden Regen und den tosenden Winden.

Neben dem oko befand sich für gewöhnlich eine kleine Schlafhütte auf Stelzen. Auf dieser Seite des Flusses standen die meisten okos und Schlafhütten im Wald, doch einige wenige säumten die Ufer der Bäche oder schmiegten sich zwischen die Obstbäume neben der grasbewachsenen Landebahn. Wir sahen Rauch daraus aufsteigen.

Am Ende der Piste stand das Haus Gottes, und daneben das Haus von Rachel Saint, der Missionarin und einzigen weißen Frau, die unter uns lebte. Es war aus Holzbrettern und Metallplatten gebaut, die in der Sonne ächzten und im Regen dröhnten. Es verfügte über eine Tür und Gitter vor den Fenstern. In Rachels Haus konnte man nicht einfach ein- und ausgehen oder einen Arm durch das Fenster strecken.

»Víctor«, rief ich. »Das ebo kommt!«

Amonka kreischte über den plötzlichen Windstoß, als das Flugzeug im Sinkflug über dem Kamm erschien. Seine Räder streiften die Baumwipfel. Im Wald gibt es nichts, was mit dem unnatürlichen Lärm eines Flugzeugs zu vergleichen wäre – weder Blitz und Donner noch das tiefe Grollen der Schwarzen Kaimane, das Heulen des Jaguars, das wilde Spektakel der Wespen oder das Platschen der Anakondas, wenn sie aus dem Wasser hervorschießen.

Das Flugzeug setzte auf und kam auf der Piste zum Stehen. Stille.

»Ebo ist eingeschlafen«, erklärte ich Víctor.

Dann öffneten sich die quietschenden Türen und die Weißen stiegen aus.

Sie trugen Schlapphüte, langärmlige Hemden und Gummistiefel. Auf ihre Nasen und Ohren hatten sie sich weiße Creme geschmiert. Rachel Saint hatte einen sprechenden Kasten neben ihrem Haus. Er hing an einem Baumstamm und war mit Drahtgeflecht umgeben. Darüber sprach sie mit den cowori, die im Himmel lebten, und lud sie zu uns nach unten ein.

Einmal war ich den Weißen nahe genug gekommen, um sie zu riechen, und eine meiner Freundinnen hatte einen von ihnen am Bein angefasst – sie sagte, es habe sich haarig und weich angefühlt. Wir alle glaubten, dass Weiße niemals urinierten. Keiner von uns hatte Rachel Saint jemals pinkeln sehen.

Ich wusste, dass ich Víctor nach Hause bringen sollte. Aber ich tat es nicht. Die cowori gingen fast immer vom Flugzeug zu einem Stück Strand auf der anderen Seite des Flusses. Ich wollte ihnen folgen, um herauszufinden, was sie dort trieben. Und vielleicht hoffte ich auch darauf, etwas geschenkt zu bekommen.

Die cowori brachten immer Geschenke mit. Rachel Saint nannte sie »Geschenke Gottes« oder »Geschenke für die Gläubigen«. Es waren wundervolle Dinge: Süßigkeiten, die süßer waren als die Früchte des Waldes, Puppen mit blauen Augen und blonden Haaren, Bälle, die vom Boden zurücksprangen, Spielzeuge, die rollten. Doch am meisten wünschte ich mir ein Kleid. Einige der anderen Mädchen hatten Kleider, die ihnen weich bis zu den Knien fielen. Keine Wurzel, keine Blüte und keine Rinde erzeugte Farben, die so bunt leuchteten wie diese Kleider.

Meine Familie besaß nur wenige Kleidungsstücke, weil wir sonntags nicht in das Haus Gottes gingen. Das war der Tag, an dem Rachel mit Gott sprach. Die Waorani-Priester sangen dazu traurige Lieder, die ganz anders waren als die Lieder unserer Ältesten zum Tagesanbruch oder die Gartenlieder unserer Frauen. Außerdem war Sonntag der Tag für Geschenke. Wenn die anderen Mädchen aus dem Haus Gottes gelaufen kamen, bauschten sich ihre neuen Kleider in der Sonne.

Ich hatte nur Unterwäsche. Am besten gefiel mir die rote, die ich auch jetzt trug, als Rachel Saint, geschützt durch einen Sonnenschirm, die anderen Weißen zum Fluss führte. Wir folgten ihnen und beobachteten, wie die cowori im feuchten Sand einsanken und zum Einbaum stolperten.

»Siehst du, Víctor, ich habe dir doch gesagt, dass sie im Himmel leben. Sie wissen nicht einmal, wie man auf der Erde läuft.«

Der Fluss führte wenig Wasser, und da wir die Strömung lesen und die Umrisse der Sandbänke im Morgenlicht ausmachen konnten, brauchten wir kein Kanu, um auf die andere Seite zu kommen. Das Wasser reichte mir bis zur Brust, aber seine Bewegungen waren sanft. Amonka saß mit großen Augen auf Víctors Kopf und klammerte die Finger in sein langes Haar. Ein Schwarm Bocachicos schoss wie ein Schatten pfeilschnell flussaufwärts. Auf dem Sand war ein seltsames Zickzackmuster zu sehen – die Spuren von Flussschildkröten.

Die cowori fassten sich an den Händen und bildeten einen Kreis. Außer ihnen waren auch drei Waorani-Priester dabei – Mincaye, dessen Name Wespe bedeutete, Yowe und Kemo. Diese Männer waren einst unsere Krieger gewesen. Jetzt glaubten sie an Wengongi, den großen Himmelsgeist der Weißen. Rachel hatte sie angewiesen, sich die Haare zu schneiden, und ihnen Hemden und lange Hosen gegeben. Aber sie liefen immer noch barfuß, hatten lang herabhängende Ohrläppchen und ihre Haut glänzte genauso dunkel wie meine.

Warum kamen sie hierher?

Ich kannte die Geschichte, wie die Weißen noch vor meiner Geburt gekommen waren, um mein Volk zu erlösen, und unsere Krieger sie mit Speeren durchbohrten und sie mit dem Gesicht im Wasser am Strand liegen ließen. Damals waren wir unerbittlich und töteten jeden, der sich in unser Gebiet wagte. Einer der Missionare war Rachel Saints Bruder gewesen. Sie war nach seinem Tod zu uns gekommen, um sein Werk fortzuführen, und aus irgendeinem Grund hatten wir sie bei uns aufgenommen – offenbar ließen sich die Missionare nicht einmal durch Mord aufhalten. Rachel hatte uns erklärt, dass wir ihren Bruder nicht hätten umbringen dürfen, als er kam und uns erlösen wollte. Ich fragte mich, was das hieß. Was bedeutete »erlösen«? Wovon sollten wir erlöst werden?

Jetzt vermutete ich, dass die Missionare genau an dieser Stelle getötet worden waren. Vielleicht brachte Rachel die cowori immer hierher, damit sie sahen, wo ihr Bruder gestorben war?

Víctor pinkelte und sah zu, wie der durstige Sand sein Wasser trank. Rachel Saint warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. Sie rügte uns ständig für unsere nackte Haut, selbst die Ältesten. Gott habe uns Kleidung zum Tragen gegeben. Der Teufel zöge sie uns aus.

»Die cowori pinkeln nicht«, zischte ich Víctor zu. »Wusstest du das nicht?«

Rachel bat Mincaye, zu Gott zu sprechen, und er strahlte vor Stolz, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und fing an. Rätselhafte Worte summten wie ein Bienenstock in seinem Mund. Er sprach in unserer Sprache, und schon bald fielen Yowe und Kemo murmelnd mit ein.

»Gott, unser Herr, wir haben dich damals noch nicht gekannt. Doch du hast uns vergeben. Wir haben unsere Hände ins Blut deines Sohnes getaucht. Wir haben uns in Jesu Blut gewaschen.«

Hmmm. Mit Blut kannte ich mich aus. Ich half meiner Mutter immer dabei, die Tiere zu zerlegen, die mein Vater im Wald jagte. Dabei schob ich meine Hände tief in den Bauch der Pekaris, zog ihre Eingeweide heraus und spürte, wie das warme Blut mit dem Tod abkühlte. Aber unser eigenes Blut war laut Ma heilig. Sie wurde wütend, wenn wir uns die Haut aufschürften oder uns mit Angelhaken in die Finger stachen. Zu bluten war also nicht gut, aber warum sprach Mincaye dann davon, sich mit Jesu Blut zu waschen?

Plötzlich sank einer der cowori-Männer auf die Knie. Sein Gesicht war mit Haaren bedeckt, die ihm bis unter das Kinn hingen.

»Halleluja, halleluja, halleluja!«, rief er mit ausgestreckten Armen Richtung Himmel. Aus seinen leuchtend blauen Augen strömten Tränen, die in seinem Bart verschwanden wie Víctors Pipi im Sand.

Konnte das dieser Jesus sein? Er sah den Bildern, die ich von Jesus gesehen hatte, auf jeden Fall sehr ähnlich.

Ich schaute instinktiv zu Rachel Saint, um eine Erklärung zu erhalten. Sie wohnte bei uns und sprach unsere Sprache. Aber sie war keine von uns, und jetzt war ihr Blick leer und in ihren Augen standen Tränen, während ihre Lippen stumm die gleichen Worte formten: »Halleluja! Halleluja!«

Ich wollte nach Hause. Doch als ich mich zu Víctor umdrehte, war er nicht mehr da. Irgendetwas war mit ihm passiert. Er lag zitternd und schlotternd hinter einem Baumstamm auf dem Boden und krümmte die Finger zu Klauen.

Völlig geschockt kniete ich mich über ihn. Er biss die Kiefer so fest aufeinander, dass seine Zähne knirschten. Sein Blick war beängstigend starr. Als wäre er in seinem eigenen Körper gefangen. Amonka klammerte sich an ihn.

»Víctor, hör auf!«, befahl ich barsch.

In dem Augenblick lösten sich seine Finger. Die Muskeln um seinen Mund entspannten sich, und sein Blick wurde weicher.

Ich griff nach seiner Hand. Sie war kalt und feucht. Aber er richtete sich schon wieder auf. Es ging ihm gut.

Ich schaute zu den Leuten am Strand hinüber und stellte erleichtert fest, dass sie immer noch beteten. Niemand hatte etwas bemerkt. Ansonsten hätten wir für das, was gerade passiert war, sicher Ärger bekommen. Rachel hätte es meinen Eltern erzählt. Und dann würden mir die cowori niemals ein Kleid schenken.

Jetzt machte sich die Gruppe auf den Rückweg. Mincaye und Yowe gingen voran; sie erzählten einander lautstark, wie das Flugzeug der Missionare auf dem Strand gelandet war und wie sie den Männern aufgelauert hatten. Sie sprachen, als wären sie dabei gewesen, als wären es ihre eigenen Erinnerungen.

Da begriff ich es: Sie waren die Männer, die die Missionare mit Speeren getötet hatten! Mincaye und Yowe hatten Rachels Bruder umgebracht! Rachel hatte sie an den Ort des Geschehens zurückgebracht, um ihren cowori-Besuchern zu zeigen, dass sie Krieger in Prediger verwandelt hatte.

Ich erzählte Ma nichts von unserem Ausflug zum Strand und auch nicht, was dort mit Víctor passiert war, für den Fall, dass alles meine Schuld war, weil ich den cowori gefolgt war, obwohl ich hätte zu Hause bleiben sollen.

Ein paar Tage später passierte es erneut. Dieses Mal waren wir mit Ma und meiner Tante Wiamenke zusammen im Garten.

»Nemonte«, rief meine Mutter mit strenger Stimme hinter einigen Kochbananenstauden hervor, »wirf noch etwas mehr vom Termitennest auf das Feuer, damit die Insekten Loida in Ruhe lassen!«

Ich brach einen spröden Klumpen ab und legte ihn auf das Feuer. Dabei kamen ein paar Termiten auf meine Hand gekrochen. Der Rauch war milchig-weiß und verbreitete einen beißenden Geruch. Ich schaukelte meine jüngere Schwester Loida in ihrer Hängematte, die zwischen zwei dünnen Bäumen aufgehängt war.

»Wo ist Víctor?«, rief Ma.

»Er ist mit Opi unterwegs«, sagte ich. »Sie suchen nach reifen Papayas.«

Der Garten lag einen kurzen Fußweg von unserem Haus entfernt. Meine Mutter legte mehr Gärten an als alle anderen Frauen des Dorfes – am Fluss, am Ufer der Lagune, an den Hängen –, weil sie keine Waorani war. Sie hatte anderes Blut. Ihr Vater war ein Schamane der Záparo, und ihre Mutter war eine Kichwa gewesen. Ma sagte immer, dass ihr das Gärtnern im Blut liege.

Die Sonne stand senkrecht über uns, daher schützte ich mich mit einem großen Kochbananenblatt, als ich mich neben die Hängematte setzte und meine kleine Schwester in den Schlaf wiegte. Seit dem Ausflug zum Strand hatte ich es gemieden, mich unter freiem Himmel aufzuhalten. Ich wollte nicht, dass die cowori, die dort oben lebten, mich sahen und allen anderen erzählten, dass ich kein Kleid verdient hätte.

Ich schloss die Augen. Das Knacken der Zweige und Äste, das gleichmäßige Prasseln des kleinen Feuers und das Kratzen der Macheten in der Erde machten mich müde. Doch einen Augenblick später riss mich das seltsame, dumpfe Poltern eines wilden Tieres aus dem Schlaf. Ich sprang auf.

Doch es war Víctor, der zwischen den Maniok-Sträuchern hervortaumelte. Auf dem Pfad angekommen, stürzte er zu Boden. Aus seinem Mund kamen Speichel und Schaum.

»Ma! Ma!«, rief ich. »Víctor ist angegriffen worden!«

Eilige Schritte näherten sich vom anderen Ende des Gartens.

»Was ist passiert?«, fuhr meine Mutter mich an.

»Ich weiß es nicht. Er ist hingefallen und hat angefangen zu zucken.«

Sie kniete sich über Víctor und suchte seinen Körper nach Schlangenbissen und Skorpionstichen ab. Dann bettete sie seinen Kopf in ihre Hände. Ihre Wangenknochen glänzten feucht in der Sonne und ihr langes, schwarzes Haar fiel auf sein Gesicht, als sie sich vorbeugte und anfing, zu pusten und zu singen.

Plötzlich geschah etwas Fürchterliches: Víctors Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Einem fremdartigen, leeren Grinsen. Es sah unheimlich aus, und ich schaute weg. Passierte das alles nur, weil wir den cowori zum Strand gefolgt waren?

*

Onkel Nenecawas oko war nur einen Steinwurf von unseren Hütten entfernt, und während sich die anderen erwachsenen Dorfbewohner jeden Morgen auf den Weg in den Wald, zu ihren Gärten oder zum Fluss machten, verbrachte Onkel Nënë seine Tage damit, Palmholz zu perfekten Blasrohrpfeilen zu schnitzen. Dafür saß er neben dem Feuer auf seinem Thron: einem verrosteten Rollstuhl.

Meine Brüder und ich verbrachten zahllose Stunden bei Onkel Nënë. Er war unser Geschichtenerzähler. Damals, als Kind, hätte ich es nicht formulieren können, aber ich spürte: Nënë konnte den Dingen in die Seele schauen. Deshalb kniete ich auch eines Tages allein in der Asche neben dem Feuer und drehte die in Gift getunkten Spitzen der Blasrohrpfeile über der Glut. Durch die Blätterwände und das Palmdach fielen dünne Streifen Vormittagslicht auf die trägen Rauchschwaden über dem Feuer.

Nënë hatte einen großen Kopf und sein Oberkörper war breit und stark wie der eines Ameisenbären. Auch seine Hände waren riesig. Aber seine Beine, seine armen Beine und Füße, waren verdorrt. Wie trockene Lianen. Sie drehten sich nach innen, und er hatte keine Muskeln in den Waden. Ohne nachzudenken, streckte ich die Hand aus und berührte seinen dürren Fuß.

Ich fragte: »Nënë, was ist mit deinen Beinen passiert?«

Er schwieg. Plötzlich ertönte ein leises Zischen.

»Nimm den Fisch vom Feuer, Awame!«

Awame war der Spitzname, den nur mein Onkel verwendete. Er bedeutete Puma, und ich liebte es, so genannt zu werden.

»Awame, leg sie in den Korb! Sie verbrennen.«

Nënë räucherte immerzu Fisch in seinem Haus – Welse, Bocachicos, Sabalos, Motas, Carachamas. Er konnte nicht jagen, also tauschte er seine in Gift getauchten Blasrohrpfeile gegen Feuerholz, Fisch und Fleisch ein.

Ich legte den verkohlten Fisch in den Hängekorb über dem Feuer.

»Habe ich dir nicht schon erzählt, was mit meinen Beinen passiert ist, Awame?«

Ich schwieg und biss mir auf die Lippe. Wie gern ich ihm von Víctor erzählt hätte! Ich hoffte, dass mir Onkel Nënës Geschichte vielleicht Hinweise darauf liefern würde, warum Víctor krank war, seit wir den cowori zum Fluss gefolgt waren. Ich nahm mir ein Stück geräucherten Fisch – Sabaleta, meine Lieblingssorte – und knabberte stumm daran herum.

»Awame«, setzte mein Onkel an, »diese Beine, diese Füße, diese Zehen haben jeden Pfad beschritten, sind jeden Baum hinaufgeklettert, durch jeden Fluss geschwommen. Meine Beine waren stark wie Eisenholz! Sie sind wie unser Volk, Awame! Verstehst du? Nein, du bist ja noch ein Kind.«

Er hörte auf zu schnitzen und schaute mir dabei zu, wie ich den Fisch aß.

»Awame!«, rief er plötzlich. Es klang amüsiert. »Hast du gesehen, wie die Weißen essen? Sie kauen so leise, als würden sie gleich in Ohnmacht fallen! Und jetzt schau dir an, was du mit dieser Sabaleta machst – willst du sie nachahmen? Ist es dir peinlich, den Fisch zu essen? Nein! Leg deine ganze Energie ins Essen! Iss mit den Fingern, mit den Händen! Schlag die Zähne in den Fischkopf! Genieß ihn. Saug ihm die Augen aus. Mach Geräusche, schmatze, schlürfe. Saug dem Fisch den Saft aus dem Gehirn. Und wenn du fertig bist, sitz nicht einfach still und leise da. Wasch dir die Hände und lauf fröhlich und laut klatschend durch den oko. Klatsche dreimal! Lass alle Frauen und Männer wissen, dass du das Essen genießt! Lass es die Jäger wissen! Lass alle Fische und Tiere wissen, wie dankbar du bist, dass es sie gibt.«

Ich legte den Fisch auf das Gitter und nahm einen weiteren Blasrohrpfeil vom Stapel, um ihn über der Glut zu drehen. Dabei schaute ich meinen Onkel nicht an.

»Warum sind deine Beine denn jetzt so?«

»Meine Beine sind so, weil …«

Er verstummte. Ich berührte seine Zehen und er schien wieder zu sich zu kommen.

»Als wir in den alten Gebieten lebten, erging es uns nicht gut. Die cowori haben auf uns geschossen. Sie haben unsere Frauen geraubt. Sie haben uns mit Hunden gejagt. Und wir haben angefangen, untereinander zu streiten. Es gab sogar böse Zauber. Schlechte Vorzeichen. Wir hätten niemals weggehen dürfen. Aber die Flugzeuge kreisten über dem Wald. Sie warfen Geschenke ab. Mächtige Geschenke. Die Geschenke der weißen Frauen waren sehr mächtig. Töpfe, die nicht kaputtgingen! Macheten, die durch Bäume schnitten, als bestünden die Äste aus Papaya! Wir hielten die Weißen für so etwas wie Götter. Wie konnten sie solche Dinge herstellen? Als wir im Dorf der weißen Frauen ankamen, waren Mincaye und Yowe und der Rest von Guikitas Leuten schon da. Sie hatten die Missionare getötet und sich anschließend den Missionarinnen ergeben! Sie trugen Kleidung wie die cowori, sangen Lieder wie die cowori, aßen Reis und Hühnchen wie die cowori. Und sie tranken Rachels Zuckerwasser!

Wir sahen das alles und wären gar nicht lange geblieben, Awame, das verspreche ich dir. Rachel gab uns Kleidung, aber wir liefen nackt herum und benutzten die Kleidung, um damit Moskitos zu vertreiben! Doch dann … fingen wir an zu sterben. Sehr viele von uns. Die Flugzeuge hatten Krankheiten gebracht! Sie sagten, dass es irgendetwas im Wasser sei, aber nein, es kam aus ihrem Atem und ihren Liedern.«

Ich berührte das seltsame Gefährt aus Metall, das fast wie ein Teil von Nënës Körper schien. Meine Finger glitten über ein Rad.

»Ja«, sagte er und beobachtete mich. »Sie haben mir erst die Krankheit gegeben und dann den Rollstuhl.« Er lachte, ein trauriges Lachen. »Deshalb sage ich dir immer, dass du dich von den Flugzeugen fernhalten sollst, Awame. Du bist viel besser bei deiner Mutter in den Gärten aufgehoben. Die Weißen werden dir noch Ärger machen. Sie bringen Krankheiten mit.«

Ich hatte gehofft, dass der Besuch bei Nënë mich beruhigen würde, doch stattdessen verließ ich sein oko nur noch verängstigter. Es war offensichtlich: Víctor war krank, weil ich ihn zu nah an die Weißen herangebracht hatte. Und schon bald traten seine Anfälle immer häufiger auf.

Eines Tages lief ich zusammen mit meiner Mutter in der Dämmerung durch den nassen Wald. Wir waren auf der Suche nach Medizin. Der Regen prasselte auf uns herab. Die Blätter tropften. Ma hatte schlechte Träume, in denen es um Víctor ging, und machte sich Sorgen. Sie folgte einem Wasserlauf und schaute angestrengt in die Baumkronen hinauf. Ihre Augen sahen alles. Vor einem Baum mit zedernähnlicher Rinde hielt sie an und sagte etwas auf Kichwa. Das war die Sprache ihres Stammes, die Sprache ihrer Mutter und ihres Vaters, des Schamanen Donasco.

Ich verstand nur Bruchstücke. Sie bat um Erlaubnis. Sie dankte dem Baum. Ihr Haar schimmerte rabenschwarz im Licht. Dann schnitt sie mit einem leisen Grunzen einige kurze Streifen in die Rinde, zog sie ab und steckte sie in ihren aus Palmenfasern geflochtenen chigra-Beutel.

Als wir wieder zu Hause waren, lag Víctor reglos in seiner Hängematte. Tante Wiamenke war da, und mein Vater saß auf einem Holzklotz am Feuer, um seine Füße zu wärmen. Er hatte früher am Tag ein Pekari erlegt, und ich spürte, dass er nur auf den richtigen Augenblick wartete, um uns von der Jagd zu erzählen.

Meine Mutter leerte den Inhalt ihres Beutels aus und brachte die Medizin zum Köcheln, bis unser oko nach verbrannten Pekari-Borsten und wildem Knoblauch roch. Ich krabbelte unter Víctors Hängematte, stupste ihn mit meinem Rücken an und legte mich auf unsere zahme Schildkröte, bis sie lustige Pupsgeräusche von sich gab. Das brachte meinen kleinen Bruder normalerweise immer zum Lachen. Doch heute blieb er still. Kein Kichern. Aber seine Augen waren offen.

»Trink das hier, Víctor«, wies meine Mutter ihn an. Er rührte sich nicht. Sie blies auf einen Löffel des bernsteinfarbenen Tees und führte ihn an seine Lippen. Doch er schüttelte energisch den Kopf. Also packte sie sein Kinn und zwang ihm den Löffel in den Mund. Ich konnte es nicht mit ansehen und drehte mich weg.

»Tiri, wir brauchen Honig«, sagte meine Mutter zu meinem Vater. »Der Tee ist zu bitter für ihn.«

Mein Vater stellte die Füße auf den Boden. »Ich mache mich morgen im Wald auf die Suche.«

»Wenn er die Medizin heute nehmen muss, solltest du Rachel nach Zucker fragen«, sagte Wiamenke und schlürfte ihre Pekari-Brühe. »Sie hat immer welchen da!«

»Ba!«, erwiderte meine Mutter. »Nein! Ich will sie nicht um etwas bitten.«

Ich wartete darauf, dass Víctor sich einfach aufrichtete, als wäre nichts passiert, wie damals am Strand. Aber das geschah nicht.

Später an jenem Abend folgte ich meiner Mutter wortlos die feuchte, grasbewachsene Landebahn hinab zu Rachels Haus. Am Himmel standen Nebelschwaden, doch dazwischen funkelten Sterne. Ich überlegte, ob die cowori über dem Nebel wohnten, ob sie über dem trommelnden Regen schliefen, der vom Mond herabfiel.

»Uuuuuuuuu«, sagte meine Mutter leise, als wir uns dem Haus näherten. Der Halbmond spiegelte sich auf dem Metalldach und schien durch die Miwago-Bäume neben der Kirche.

Rachel öffnete die Tür und schaute mit zusammengekniffenen Augen hinaus in die Nacht.

»Wer ist da?«, fragte sie schroff.

»Manuela«, antwortete meine Mutter. »Hier ist Manuela.«

»Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen«, sagte Rachel. Wir wussten, wie sehr sie es missbilligte, dass wir nicht in die Kirche gingen. »Wie geht es deiner Familie? Warum bist du hier?«

»Meine kleine Tochter Loida ist krank«, sagte meine Mutter.

Ich starrte sie an. Warum sagte sie die Unwahrheit?

»Was fehlt Loida?«

»Sie hat Fieber und will die Medizin nicht nehmen. Ich bin hier, um dich um etwas Zucker zu bitten.«

Rachel wirkte alt und erschöpft, wie sie da im Türrahmen stand. Sie hielt eine Kerze in der Hand, die zuckende Schatten auf ihr Gesicht warf.

»Ich habe Zucker, Manuela. Aber du kannst dir ja vorstellen, wie schnell meine Vorräte leer wären, wenn ich allen Leuten im Dorf Zucker und Tabletten geben würde. Hör mir zu. Ich habe gehört, was mit deinem Sohn Víctor los ist, daher ist es nicht nötig, mir Unwahrheiten zu erzählen. Ich bete für ihn.«

War das das Leben derer, die »erlöst« waren? Zucker und Tabletten und Gebete?

»Ich habe mit Wengongi, Gott, dem Herrn, gesprochen und ihm gesagt, dass er euch gegenüber gütig sein soll, auch wenn deine Familie ihn noch nicht in ihr Herz gelassen hat. Ich habe ihm erzählt, dass Víctor keine Schuld an seiner Krankheit trifft. Heute werde ich dir Zucker geben. Aber du musst mir versprechen, dass ihr in die Kirche kommt.«

Woher wusste sie, was mit Víctor los war? Die Weißen im Himmel mussten uns beobachtet und es ihr erzählt haben.

»Uuuu«, sagte Ma unterwürfig. Das hieß Ja. Hier, in Gegenwart von Rachel, war sie ganz anders als sonst. Sie war nicht die mächtige Medizinfrau aus dem Wald, sondern schien sich zu schämen. Ich mochte es nicht, wie Rachel meine Mutter schrumpfen ließ.

»Eine Sache noch, Manuela. Das hier sind Fiebertabletten. Gib sie Víctor, wenn sein Körper glüht. Und ich will nichts davon hören, dass du mit ihm zum alten Mengatowe gegangen bist und ihn nach Hexenwerk gefragt hast. Das richtet nur noch mehr Schaden an. Mengatowe steht unter dem Bann des Teufels. Gott zürnt ihm. Gib Víctor diese Tabletten und kommt zur Kirche, Manuela, dann wird alles gut.«

»Uuuu«, sagte meine Mutter. »Wa kevi, danke.«

Als wir uns zum Gehen wandten, sagte Rachel mit einem Lachen: »Und denk dran: Erzähl keinem der anderen aucas, dass ich dir Zucker gegeben habe. Sonst rennen sie mir die Tür ein.«

Auca ist eigentlich das Wort der Kichwa für die Waorani. Aber irgendwie hat es Verbreitung gefunden und ist von den cowori übernommen worden. Rachel verwendete es häufig. Es bedeutet »Wilde«.

*

Wenn Rachel Saint die Herrscherin über das Dorf war, war meine Mutter die Herrscherin über unseren Haushalt. Keiner von uns wollte zur Kirche gehen. Wir gingen nie zur Kirche. Aber plötzlich war Ma fest entschlossen. Lag es nur daran, dass Rachel ihr den Zucker und die Tabletten gegeben hatte, oder glaubte sie wirklich, dass Wengongi Víctor beschützen würde?

Als am Sonntagmorgen die Kirchenglocken läuteten, lachte mein Vater kurz auf und sagte: »Ich gehe jagen.«

Meine Mutter starrte ihn schweigend quer durch den Kochbereich an.

»Die Missionare behaupten, die Tiere würden sich am Sonntag ausruhen«, fuhr mein Vater fort. »Aber das ist gelogen. Ich habe letzte Nacht einen guten Jagdtraum gehabt. Ich werde versuchen, ein paar Pekaris aufzuspüren.«

Meine Mutter schaute ihn weiter durchdringend an.

Kurz darauf ging mein Vater mit uns zusammen die Landebahn hinunter zum Haus Gottes.

Wir hatten keine richtige Kleidung für die Kirche. Wir waren alle barfuß. Mein Vater trug eine kurze rote Hose und ein Hemd, das im Dschungel Flecken und Risse davongetragen hatte. Meine Mutter hatte das einzige Kleid angezogen, das ihr bis zu den Knien reichte. Meine älteren Brüder Opi und Ñamé waren vorausgelaufen und die Miwago-Bäume hinaufgeklettert. Ich wusste, sie würden nicht mit uns in die Kirche gehen.

Rachels Augen leuchteten auf, als sie uns sah. Wir setzten uns ganz nach hinten. Es waren nicht allzu viele Familien in der kahlen Holzkirche, insgesamt vielleicht vier oder fünf. Rachel stand vorn und redete über Pferde, Schafe und Ochsen. Sie hatte eine Brille aufgesetzt und sich das Haar zu einem Knoten gebunden. In den Händen hielt sie ein Buch mit Bildern, die aber zu klein waren, um sie von meinem Platz aus zu erkennen.

Ich hatte keine Vorstellung davon, wie die Tiere, von denen sie sprach, aussahen. Sie erzählte, dass Jesus in einem Haus geboren wurde, in dem Pferde lebten, in einem Trog, aus dem sie fraßen. »Pferde sind so etwas Ähnliches wie Tapire. Ihr Kopf hat die gleiche Form«, flüsterte mein Vater mir zu. Warum war der Sohn des Wengongi inmitten von tapirähnlichen Tieren zur Welt gekommen?, fragte ich mich.

Im hinteren Teil der Kirche klaubten mehrere Mütter ihren Kindern Läuse aus den Haaren.

Rachel schalt: »Im Haus des Wengongi wird nicht gelaust.«

Draußen waren viele Kinder. Ich konnte sie spielen und lachen hören. Jetzt stand Mincaye auf und fing an zu beten. Er klang, als würde er irgendein Kauderwelsch von sich geben. Mein Vater starrte ins Leere. Meine Mutter hatte die Hände verschränkt, und ihre Wangenknochen sahen aus, als seien sie aus den Steinen im Fluss gemeißelt.

Eine meiner Freundinnen flüsterte: »Ich muss Pipi. Lass uns rausgehen.« Aber ich schüttelte entschieden den Kopf. Rachel hatte gesagt, dass Gott uns beobachtete. Was, wenn das stimmte?

Nach dem Gottesdienst winkte Rachel meine Mutter unauffällig zu sich. Ich stand mit Víctor zusammen vor ihrem Haus, als einer der Waorani-Priester, Paa, ankündigte, mit allen Kindern in den Wald zu gehen, um Yoweme-Früchte zu ernten. Paa gehörte zu den besten Baumkletterern des Dorfes. Seine großen Zehen standen zur Seite ab, sodass er sich damit an Stämmen und Lianen festkrallen konnte. Ich wäre gern mit den anderen Kindern mitgegangen, blieb aber, wo ich war, und lauschte auf Mas Schritte und das leise Geflüster in Rachels Haus.

Als Ma herauskam, war ihr Gesicht tiefrot und sie wirkte fast verlegen. Was hatte sie da in der Hand? Das war doch wohl nicht das, wofür ich es hielt, oder? Ich griff nach dem Bündel, doch sie drückte es diskret an sich.

»Nicht jetzt«, flüsterte sie. »Warte bis zu Hause.«

»Was ist das?«

»Kirchenkleidung«, sagte sie atemlos.

»Ein Kleid für mich!«

»Sei still«, zischte sie. »Rachel hat mir gesagt, ich darf es dir erst zu Hause geben, sonst wollen die anderen auch eines.«

*

Das Kleid war ein Zeichen. Ein himmelblaues Wunder, das ich jeden Tag trug. Der Beweis dafür, dass die Weißen mit mir zufrieden waren. Von da an gingen wir jeden Sonntag zur Kirche. Ich versteckte mich nicht länger vor dem Himmel. Víctors Anfälle ließen nach. Vielleicht brachten die Gebete wirklich etwas!

Oder es war der Rauch, der half. Jeden Abend zur Dämmerung verbrannte meine Mutter eine Reihe getrockneter Kräuter – Chiliblätter, wilden Knoblauch, Barbasco, Tabak. Dann hielt sie Víctor mehrere Sekunden lang in die beißenden Schwaden, bis er hustete, sang dazu einige Worte auf Kichwa und fächelte den Rauch über den Hof. Außerdem gab sie ihm weiter den bitteren Tee zu trinken, gesüßt mit wildem Honig, den Pa aus dem Wald mitgebracht hatte.

Aber dann passierte es erneut.

Ein Anfall mitten am Tag, vor den Augen des gesamten Dorfes.

Es war am Tag, bevor die Weißen aus dem Land von Rachel wiederkommen sollten. Das ganze Dorf hatte sich auf der Landebahn versammelt, um sie von Pflanzen zu befreien, nachdem Rachel uns in der Kirche dafür gerügt hatte, dass wir sie hatten überwuchern lassen, und uns als faul beschimpft hatte. Wir Kinder liebten solche Tage, weil wir den Mäusen, Kaninchen und Vögeln hinterherjagen konnten, die die Erwachsenen durch ihre Machetenschläge aus dem Gras vertrieben. Mir war egal, dass mein Kleid schon bald mit dem Saft wilder Früchte, dem Harz der Kochbananenpflanzen und mit Erde befleckt war.

Pa ging mit uns in den Hof, um aus Bambus einen Käfig für unsere neuen Haustiere zu bauen. Víctor hielt einen winzigen Vogel in der Hand und drückte ihn an sich, während Pa den Bambus zurechtschnitt. Plötzlich zuckte Víctor mit dem Kopf. Wenige Sekunden später wand er sich zischend und stöhnend auf dem Boden. Stärker als je zuvor. Aus seinem Mund kam Schaum, und er hatte den Rücken und Nacken durchgedrückt.

Ma rief Tante Wiamenke zu: »Hol Mengatowe!«

Mengatowe wohnte auf dem Hügel auf der anderen Seite des Flusses. Aus seinem oko stieg Rauch auf.

Da kam Tante Geca von der Landebahn zu uns herüber und schaute auf den zuckenden Víctor. Ihre Augen schimmerten sanft. »Er ist gleich da.«

Seltsamerweise erschien Mengatowe fast sofort. Er kam mit leichten Schritten heran und hatte kleine Zweige, abgerissene Blätter und Erde auf den Schultern und dem Rücken. Sein langes, schwarzes Haar verdeckte nur zum Teil seine herunterhängenden Ohrläppchen, in denen große Platten aus Balsaholz steckten. Um den Kopf hatte er eine grüne Liane geschlungen. Sein Penis war mit einer Schnur nach oben gebunden, und seine dunklen Hoden schwangen hin und her. Er hatte dicke Blätterbündel dabei und ein breites Lächeln auf den Lippen. Es war schwer zu sagen, ob er jung oder alt war.

Er blieb in einiger Entfernung stehen und schaute Víctor eingehend an. Dann kam er näher, legte ihm eine Hand über die Stirn und die Augen und begann zu sprechen. Ich verstand kein Wort. Mengatowes Lippen bewegten sich rasend schnell, aber die Laute kamen tief aus seiner Kehle.

»Mit wem spricht er?«, flüsterte ich Ma zu.

»Sei still.«

Mengatowe begann zu zittern. Die Stimme aus seinem Inneren wurde lauter und wanderte davon. Jetzt schien sie von hinter dem Holzstapel oder aus dem Fieberbusch zu kommen. Dann verstummte sie plötzlich. Stattdessen trat absolute Stille ein, und Víctor hörte auf zu zucken. Mengatowe war in Trance. Seine Augen sahen aus wie die Augen eines Jaguars. Ich hatte Angst vor ihm.

Er hockte sich neben Víctor und blies ihm mehrmals oben auf den Kopf. Dann verteilte er die Luft mit gewölbter Hand über Víctors Augen, bevor er sie wieder einfing, zwischen den Fingern zerrieb und kräftig darauf pustete. Wiamenke brachte ihm eine kleine Kalebasse, die halb mit Wasser gefüllt war. Hatte er sie angewiesen, das zu tun? Ich hatte es nicht mitbekommen.

Er mischte eine Handvoll Pflanzen in das Wasser, nahm einen Schluck und gurgelte damit, bevor er es wieder in das Gefäß spuckte.

»Trink das hier«, ertönte eine Stimme aus seinem Inneren.

Mittlerweile hatten sich viele Dorfbewohner vor unserer Hütte versammelt. Sie standen schweigend unter unseren Obstbäumen, die Macheten noch in der Hand. Sogar Nenecawa war herbeigerollt, um die Heilung mitzuerleben.

Víctor war in Trance. Er setzte sich auf, nahm die Kalebasse und trank sie mit wenigen, atemlosen Schlucken leer. Dann hob mein Vater ihn hoch und trug ihn in unser oko.

Nenecawa brach das Schweigen. »Was guckt ihr denn alle so? Macht euch wieder an die Arbeit! Wenn ich ein Paar kräftige Beine hätte, könnte ich die Landebahn ganz allein freiräumen.«

Die Dorfbewohner lachten, und kurz darauf hatten die Gespräche und Ausrufe, das Flüstern und Kichern wieder die Lautstärke eines Wespennests erreicht.

In unserem Kochbereich setzte meine Mutter Mengatowe eine Schüssel peneme vor, ein sämiges, süßes Getränk aus Kochbananen. Víctor lag in der Hängematte und ruhte sich aus.

»Er wurde verhext«, sagte Mengatowe und schaute dabei in das Feuer. »Das Dorf empfindet Neid auf euch. Manuela, du hast viele Gärten. Du baust mehr Maniok und Kochbananen an als die anderen Frauen. Aber du teilst nicht mit ihnen. Tiri, du bist ein großer Jäger. Du verfolgst die Pekaris tiefer in den Wald als alle anderen. Du scheust dich nicht davor, sie und Affen auf deinem Rücken nach Hause zu tragen. Du versorgst deine Familie jeden Tag mit Fleisch. Aber du teilst nicht. Im Dorf wird geredet. Es gibt Neid. Deshalb hat man eurem kleinen Jungen Schaden zugefügt. Dieser Junge ist etwas Besonderes, er wird zum besten aller Jäger heranwachsen. Und er wird in Kontakt zu den Jaguargeistern stehen.«

Ein kalter Hauch fuhr durch den Kochbereich. Aus einem aschweißen Holzscheit zuckte eine einsame blaue Flamme. Meine Mutter biss die Zähne zusammen. Es gab nichts, wovor sie mehr Angst hatte als Verhexungen. Hexerei konnte man weder sehen noch anfassen und man wusste nie genau, wann jemand sie einsetzte, aber ihre Auswirkungen konnten furchtbar sein.

Mengatowe schaute mit sanftem Blick auf Víctor in seiner Hängematte und sagte: »Du wirst ein Jaguarvater werden, Kleiner, ein meñewëmpo.«

Dann richtete er den Blick auf meine Eltern und sagte: »Euer Sohn wird mit den Jaguargeistern sprechen, so wie ich. Ich habe meine Kraft auf ihn übertragen. Nennt ihn von nun an nicht mehr Víctor. Nennt euren Sohn Mengatowe. Mit meinem Namen ist er sicher. Wenn die Geister meinen Namen hören, werden sie ihn nicht angreifen.«

Kapitel 2

Pas Schritte rissen mich aus dem Tiefschlaf. Er lief im Dunkeln durch den Raum. Der Palmholzboden bebte. In der Ferne war ein klagendes Heulen zu hören.

Ich setzte mich auf. Meine zahmen Glühwürmchen stoben wie goldene Funken in meinem Moskitonetz umher.

Ich folgte Pa hinaus auf den Hof. Es war diesig. Der Mond war von einem gelben Lichtkranz umgeben. Um uns herum sausten Fledermäuse durch die Luft, in einem wilden und gleichzeitig absolut präzisen Flug. Die Erde war feucht und kalt. Es wirkte, als würde sie atmen.

Eine Zeit lang sagte Pa nichts. Seine Gestalt zeichnete sich im Mondlicht ab. Langes schwarzes Haar, muskulöse Arme. Der Nachtjasmin duftete schwer und süß. Ich hörte das ii-ii-tidi-kwump eines Hokkos im nahe gelegenen Wald. Dann erklang erneut das klagende Heulen.

»Meñe«, sagte mein Vater und hob einen Finger in die Luft. »Ein Jaguar.«

»Weint er?«, fragte ich.

Pa schwieg kurz.

»Wenn wir sterben, werden wir zu Jaguaren«, sagte er. »Dann leben wir im Wald und jagen Pekaris und Wollaffen. Aber wir werden nicht einfach irgendwelche Jaguare. Wir werden Geisterjaguare. In diesen Wäldern leben die Seelen unserer Vorfahren. Sie erinnern sich an alles. Sie tragen Traurigkeit, Wut, Rache, Lieder und Heilkräfte in sich. Nur wenige von uns können mit ihnen sprechen. Die meneras und die meñewëmpo – die Jaguarmütter und Jaguarväter.«

Ich erinnerte mich daran, dass Víctor ein meñewëmpo werden würde, und überlegte, ob ich eines Tages vielleicht eine menera sein könnte.

Pa schaute in die Nähe von Mengatowes Haus.

»Ist der Jaguar auf der anderen Seite des Flusses?«

»Ja, auf dem Kamm.«

Schweigend lauschten wir in die Nacht hinein.

»Du erinnerst dich nicht mehr an deinen Großvater, oder?«

»Nein«, sagte ich.

»Piyemo hat dich fest im Arm gehalten. Er hat dir etwas vorgesungen, als du zur Welt kamst. Manchmal, wenn ich allein im Wald unterwegs bin, kann ich meinen Vater spüren. Plötzlich nimmt der Wind zu und alles wird still und ein bisschen dunkler. Dann weiß ich, dass mein Vater mich beobachtet.«

»Ist das Opa, der da jetzt im Wald heult?«

»Ich weiß es nicht.«

»Pa«, sagte ich. »Kommen manche von uns in den Himmel, wenn wir sterben?«

Er schaute zum Mond hinauf und atmete tief durch.

»Mincaye und Yowe haben zum Himmel gesungen«, fuhr ich fort. »Sie haben gesagt, dass sie erlöst worden sind und dass sie im Himmel leben werden, weil sie sich mit dem Blut von Jesus gewaschen haben.«

Pa dachte kurz nach. Dann sagte er: »Sie sind verrückt.«

»Aber warum sagen sie dann so was?«

»Sie glauben an den Gott der Weißen.«

»Glaubst du an den Gott der Weißen?«

»Nein, hier im Wald ist er nutzlos.«

»Aber warum sprechen sie dann zum Himmel?«

»Es gibt keinen guten Grund dafür«, sagte Pa. »Gott spricht ihre Sprache nicht. Er kann sie nicht verstehen. Deshalb reden sie so lange mit geschlossenen Augen auf ihn ein. Sie warten, dass er antwortet, aber er tut es nicht.«

»Weiß Rachel, wie man zu Gott spricht?«

»Ja, sie kann mit ihrem Wengongi reden. Er hat sie angewiesen, bei uns zu leben. Als Mincaye und Yowe und der Rest der Guikita-Familie ihren Bruder am Strand gespeert haben, hat ihr Gott ihr Macht über uns verliehen.«

Also doch! Rachel lebte bei uns, um die Männer, die ihren Bruder umgebracht hatten, zu Christen, zu Predigern zu machen.

»Was für eine Macht hat er ihr denn gegeben?«

»Es ist wie bei einer Boa, die ein Beutetier erstarren lässt, indem sie mit der Zunge zuckt. Das Tier wird schwach und wehrlos. Das ist mit unserem Volk passiert, durch die Dinge, die sie uns geschenkt hat, und die Geschichten, die sie erzählt hat. Dann hat uns die Krankheit dahingerafft.«

Was genau meinte Pa mit der Boazunge? Waren das blaue Kleid, der Zucker, die Tabletten alle Bestandteil von Rachels Macht?

»Ist Rachel ein schlechter Mensch?«

»Das weiß ich nicht. Aber sie ist keine von uns.«

Lange Zeit schwiegen wir.

»Nemonte, ich war noch ein kleiner Junge, als wir zu Rachel Saint nach Teweno gezogen sind. Ich habe alles gesehen. Wir hatten dort nichts zu suchen; es war nicht unser Zuhause. Unsere Familie war die stärkste von allen – die Nenquimo-Nihua-Familie. Wir waren viele junge und gesunde Krieger. Wir liefen mehrere Monde lang bis zu dem Fluss, wo die Bocachicos leben. Ich war sehr hungrig, als wir ankamen, aber ich hielt den Mund geschlossen. Ich habe das Essen, das sie uns gaben, verweigert. Stattdessen habe ich meine Tage damit verbracht, Garnelen aus den Flüssen zu fischen und sie nachts über dem Feuer zu grillen. Ich habe viele Monde lang im Dreck und in der Asche geschlafen, neben Rachel Saints Hund.«

»Wir waren dort nicht glücklich«, fuhr er fort. »Die Ältesten sprachen darüber, die weiße Frau umzubringen und in unsere alten Gebiete zurückzukehren. Aber dann kroch die Krankheit in unsere Knochen. Die Krankheit, die sie Polio nennen. Viele sind daran gestorben. Andere Krieger wie Nenecawa konnten danach nicht mehr laufen und keinen Speer mehr werfen. Rachel hat zum Himmel gebetet, ebenso wie Mincaye und Yowe und die anderen. Aber ihr Gott hat nicht auf sie gehört. ›Unser Wengongi ist zornig‹, sagten sie. ›Das ist die Strafe dafür, dass ihr nicht an ihn glaubt.‹«

Das Heulen auf dem Hügelkamm war verstummt. Wir standen schweigend unter den Sternen. Ich wollte meinen Vater nach dem alten Mengatowe fragen. Hatte er sich wirklich in einen Jaguar verwandelt, um meinen kleinen Bruder zu heilen? Ich wollte Pa fragen, warum die Jaguargeister unser Volk nicht vor der Krankheit der Weißen beschützt hatten. Aber Pa ging bereits zurück zum Haus. Die Sonne würde erst in ein paar Stunden aufgehen.

*

Viele Monde verstrichen. Meine Eltern hatten aufgehört, zur Kirche zu gehen. Ma wusste, dass Rachel ihr verübelte, was sie getan hatte: Sie hatte vor den Augen des ganzen Dorfes den alten Mengatowe gerufen, um meinen kleinen Bruder zu heilen. Sie hatte auf die Kräfte des Schamanen gesetzt, statt auf Gott zu vertrauen.

Obwohl wir nicht mehr in die Kirche gingen, schickte Ma mich weiterhin jede Woche zur Sonntagsschule. Dabei wollte ich gar nicht dorthin. Eines Morgens, als der Regen auf das Blechdach des Gotteshauses trommelte, schlug Rachel ein Bilderbuch auf und hielt es in die Höhe.

»Wisst ihr, wer das ist?«, fragte sie. Das Prasseln des Regens übertönte ihre Stimme. Sie warf mir ein kaltes Lächeln zu. »Inés, weißt du, wer das ist?«

Ich wand mich in meinem Kleid, das nicht mehr himmel-, sondern schmutzigblau war. Inés war mein christlicher Name. Ich hatte ihn von Dayuma erhalten, der mächtigsten Waorani-Frau in unserem Dorf. Dayuma war vor langer Zeit während der Kämpfe aus dem Wald geflohen und hatte sich bis zu einem Ort durchgeschlagen, an dem sie Rachel kennenlernte – womöglich im Himmel. Und Rachel hatte Dayuma aufgefordert, sie sicher in den Wald zu bringen. Sie wollte bei den Waorani leben. Heute nannten Rachel und Dayuma einander »Schwester« und Dayuma half Rachel, unser Dorf zu leiten. Wir alle wussten, dass Dayuma, wenn sie zu uns sprach, für gewöhnlich Rachels Worte weitergab.

Jetzt hielt sie zusammen mit Rachel das Bilderbuch. Ich spähte zu ihr, um zu sehen, ob sie mir bei der Antwort helfen konnte, aber sie schaute weg.

»Das ist der Teufel«, erklärte Rachel ungeduldig. »Kinder, welche Farbe hat das Herz des Teufels?«

»Schwarz!«, riefen alle im Chor. »Sein Herz ist schwarz!«

»Gut!« Rachel nickte. »Der Teufel kennt viele Tricks, um dunkle Gedanken in eurem Herzen zu säen.«

Ich erschrak. Der Teufel hatte buschige Augenbrauen, eine breite Nase und dicke Lippen. Seine Haut war dunkel und er war stark behaart. Er sah genauso aus wie Donasco, der Vater meiner Mutter. Mir lief es kalt den Rücken runter. Ich hatte zwei Großväter. Pas Vater, der mächtige Krieger Piyemo, war ein Jaguar, der nachts im Wald heulte. Und Mas Vater war der Teufel.

»Welche Farbe hat Gott?«, rief Rachel über den prasselnden Regen hinweg.

»Weiß!«, schrien die Kinder. »Gott ist weiß!«

Einige Tage später, als ich gerade im flachen Teil des Flusses planschte, sah ich Großvater Donasco an der Biegung auftauchen. Er stakte langsam gegen die Strömung.

»Der Teufel!«, rief ich wie im Spiel. »Der Teufel kommt!«

Ich fühlte eine Mischung aus Freude, Furcht und Erstaunen. Barfuß lief ich zurück zu unserem oko.

Meine Mutter schimpfte: »Halt den Mund, du dummes Kind. Warum nennst du deinen Großvater so?«

Ma war immer besorgt, wenn Opa zu Besuch kam. Alle wussten, dass er ein Schamane war. Aber nicht wie der Jaguarvater Mengatowe oder der Hexer Awa. Großvater war anders. Er war kein Waorani, sondern ein Záparo – ein Mitglied eines Nachbarstammes, der langsam ausstarb. Die Záparo vermischten ihr Blut mit den Kichwa, doch jeder wusste, dass sie über besondere Kräfte verfügten. Ma befürchtete, dass die Dorfbewohner ihren Vater für einen Hexer halten und ihm die Schuld an sämtlichen Krankheiten, Unfällen und Missgeschicken im Dorf geben könnten.

Durch seine breite, flache Nase, seine behaarte Brust und seine durchdringenden schwarzen Augen sah er dem Teufel aus dem Bilderbuch sehr ähnlich. Außerdem hatte er eine seltsame Art, sich zu bewegen – als würde er gleiten, sich vorwärtsschlängeln. Ma sagte, ihm wohne die Kraft der Anakonda inne. Sie ermögliche es ihm, Fische anzulocken, Menschen zu heilen oder zu verwünschen und in die Zukunft zu schauen. Außerdem habe er Macht über Steine. Ganze Felsbrocken kamen zitternd und bebend zu ihm, und er trug sie fort, versteckte sie und machte sie sich auf geheimnisvolle Art und Weise zunutze.

»Wer von euch bringt diesem Fischer eine Kalebasse starke chicha?«, rief Donasco, als er in unser oko kam und eine prall mit Fischen gefüllte chigra-Tasche auf den Erdboden warf. Seine erste Frau, die Mutter meiner Mutter, war auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen, als sie am Fluss Wäsche gewaschen hatte. Damals war meine Mutter ein kleines Mädchen gewesen. Jetzt trat seine zweite Frau, eine Waorani namens Ero, in unser oko. Aus ihrem Korb ragten die gelb gestreiften Schnäbel zweier frisch erlegter Tukane.

»Erzähl mal, Kleine«, sagte Donasco zu mir. »Warum bist du weggelaufen, als du mich auf dem Fluss gesehen hast?«

Ich schüttelte den Kopf. Ma reichte ihm eine Kalebasse mit gelber chicha, einer Art Bier, das aus Maniok hergestellt wird. Auf der Oberfläche knisterte gärender Schaum.

»Ich habe die Kleine letzte Nacht in meinem Traum gesehen«, sagte er zu Ma und blies auf die chicha. »Und schon sind wir hier, mit zwei Tukanen und Wildhonig im Gepäck.«

Ich verstand nicht, was die Tukane oder der Honig mit mir zu tun hatten.

»Wie alt bist du jetzt?«, fragte er.

»Weiß ich nicht.«

»Sie ist sieben Jahre alt«, sagte Ma.

»Hast du ihre Zunge schon darauf ausgerichtet, süße chicha zu erzeugen?«, fragte Donasco zwischen zwei vernehmlichen Schlucken.

Kurz darauf drückte Ero den Schnabel eines der schlaffen Tukane auseinander, zog die rasierklingenartige Zunge heraus und schnitt sie vorsichtig mit einem rostigen Messer ab. Dann wickelte sie einen faustgroßen Klumpen Honigwaben aus einer Hülle aus Laub. In der goldenen, zähen Flüssigkeit schwammen schwarze Bienen. Ero tauchte die Tukanzunge in den Honig.

»Mach den Mund auf.« Dann fing sie an zu singen:

»Maniok gedeiht im Garten,

wenn die Waorani-Frauen singen,

Tukane fressen wilde Früchte

und pflanzen die Samen vom Himmel.

Maniok gedeiht im Garten,

wenn die Waorani-Frauen singen.

Bienen machen süßen Honig

aus den Früchten des Waldes.«

Ich hielt die Augen geschlossen. Der Honig triefte süß von der Zunge des Tukans auf meine. Vor dem grünen Laubdach meines Geistes leuchteten bunte Federn auf, wie in einem Traum, während die Honigtropfen meinen Mund füllten und ein süßes Brennen durch meinen Rachen in meine Brust strömte.

»Geschafft!«, dröhnte Donasco. Ein stolzes Grinsen breitete sich auf den kantigen Linien seiner Nase und seiner Wangen aus. »Ab jetzt wird meine kleine Enkelin die süßeste chicha des gesamten Waldes herstellen.«

Ab da feierten Víctor und ich gemeinsam unsere geheimen Kräfte. Ich konnte gute chicha machen. Und er wurde nicht mehr krank. Er verzog das Gesicht, wenn ihn jemand nicht bei seinem neuen Namen rief, seinem mächtigen Namen, Mengatowe. Obwohl ich ihn in meinem Kopf noch häufig Víctor nannte, bemühte ich mich sehr, seinen neuen Namen zu respektieren. Es war ihm wichtig. Er ließ es sich nicht einmal nehmen, unseren sprechenden Papageien die richtige Aussprache beizubringen: Meng-ahhh-toweeee, Meng-ahhh-toweee.

Und die Vögel prägten es sich ein. Viel zu gut. Sobald mein kleiner Bruder unser oko betrat, riefen sie seinen neuen Namen so häufig, bis sogar ich – große Schwester, beste Freundin und jemand mit großem Respekt vor dem Schamanen – genervt war.

Eines Abends passierte etwas Lustiges – die Art von lustig, die Ma zusammenzucken und Pa in sich hineinlachen ließ, während er mit wackelnden Zehen vor der Glut saß.

Wir waren dabei, auf dem Boden unseres oko chicha zuzubereiten. Der Maniok war bereits gekocht, wir hatten das dampfende Wasser in die Asche des Feuers gekippt und die weichen Knollen mit Holzstöcken zu einem warmen Brei zerstampft. Jetzt musste er nur noch gekaut werden, damit unser Speichel die Masse zum Fermentieren brachte. Chicha war unser Grundnahrungsmittel.

Ich hatte Maniokbrei gekaut und wieder in den Kessel zurückgespuckt, seit ich alt genug war, allein in eine Hängematte zu klettern. Doch jetzt hatte sich etwas verändert. Donasco und Ero hatten mir eine geheime Kraft verliehen. Ich hockte mich neben meine Mutter und lauschte dem Gespräch der älteren Frauen. Tante Geca und Tante Wiamenke ruhten sich in den Hängematten aus.

»Schule ist Zeitverschwendung«, verkündete Tante Geca. Sie war die ältere Schwester meines Vaters und sah genauso aus wie er, nur dass in ihren Augen ein stärkeres Feuer loderte. »Was sollen Waorani-Kinder denn in so einem brüllend heißen Kasten lernen?«

Ich stopfte mir eine Handvoll warmen Maniokbrei in den Mund und kaute langsam darauf herum, sodass meine Zunge ihn massierte. Dabei stellte ich mir vor, wie er sich in meinem Mund in wilden Honig verwandelte.

»Kinder sollten bei ihren Müttern in den Gärten sein«, ergänzte Wiamenke. »Oder mit ihren Vätern durch den Wald streifen.«

Ich nickte zustimmend, als wäre ich kein Kind, sondern eine der Frauen. Ich ging selten zur Schule. Das Schulhaus war klein und eng, und der Lehrer war immerzu wütend auf uns und sprach nur Spanisch. Er zog an unseren Ohren und gab uns Ohrfeigen, als sei es ein Problem des Hörens und nicht des Verstehens. Außerdem tat er, was Rachel ihm sagte.

Plötzlich breitete unser zahmes Araweibchen die Flügel aus und krächzte, um einen Besucher anzukündigen. Die Palmblätter, die im Eingang unseres oko hingen, raschelten, und als wir uns umdrehten, stießen die Papageien ihre üblichen Rufe aus: Mengatowe, Mengatowe, Mengatowe.

Ma spuckte einen Klumpen chicha in den Kessel und wand sich vor lauter Unbehagen. Die Vögel wiederholten den Namen des Jaguarschamanen ein ums andere Mal – in Gegenwart unserer Besucherin, Dayuma.

Sie tat so, als würde sie es gar nicht hören. Aber wir wussten, dass Dayuma Rachel alles erzählte und dass sie unser oko nur aufsuchte, wenn Rachel es ihr auftrug. Um uns mitzuteilen, dass Rachel unzufrieden war, um Informationen zu übermitteln oder womöglich, um uns für Rachel im Auge zu behalten.

Dayuma trug ein knöchellanges, geblümtes Kleid, das bis über ihre Gummistiefel reichte. Das Haar hing ihr über die Schultern, vielleicht um die langen Ohrläppchen zu verbergen. Mit einem breiten Lächeln kniete sie sich neben den Topf mit der chicha. Sie war wunderschön. Obwohl sie eine von uns war, unterschied sie sich von uns, weil sie mit Rachel in den Himmel gereist war. Sie konnte Geschichten über unvorstellbare Orte erzählen – etwa die sogenannten »Gebäude«, in denen die Weißen lebten. Dayuma legte keine Gärten mehr an wie die anderen Waorani-Frauen. Sie wohnte in einer Hütte aus Holzbrettern am anderen Ende des Dorfes, neben Rachel und neben dem Haus Gottes. Außerdem verbrachte sie die meiste Zeit mit Rachel in einem kleinen Zimmer. Die beiden gingen einer geheimnisvollen Aufgabe nach, die irgendetwas mit dem zu tun hatte, was sie »Schrift Gottes« nannten.

»Ich besuche alle okos im Dorf«, erklärte sie mit sanfter Stimme. »Um anzukündigen, dass bald eine Gruppe Männer hier eintreffen wird.«

»Wer?«, fragte Wiamenke.

»Sehr wichtige Männer. Die Bosse der Ölgesellschaft.«

Die Papageien ließen nicht locker: Mengatowe, Mengatowe, Mengatowe. Ma zischte Víctor zu, dass er sie zum Schweigen bringen solle, während Pa nur leise lachte. Aber ich sah, dass er die Ohren spitzte, seit das Wort »Ölgesellschaft« gefallen war.

»Warum kommen sie hierher?«, fragte Geca mit ernster Miene.

»Weil es so ist«, antwortete Dayuma. »Aber macht euch keine Sorgen, Rachel kennt sie gut. Sie sagt, es sind Gottesgläubige wie wir.«

Als Dayuma unsere Hütte verließ, sah sie mich wohlwollend an.

»Ich habe gehört, dass deine Zunge jetzt süße chicha machen kann, Inés«, sagte sie und lächelte.

Mein Mund war voller speichelgetränktem Brei. Daher konnte ich nur nicken. Ich wünschte mir, sie würde mich bei meinem richtigen Namen nennen, Nemonte, und nicht bei dem christlichen, den sie mir gegeben hatte. Tief in meinem Inneren verstand ich, dass es zwei Welten gab. Eine, in der sich unser verrauchtes oko mit der Feuerstelle befand, in der mein Mund Maniok in Honig verwandelte, die Papageien »Mengatowe« riefen und meine Familie meinen richtigen Namen benutzte – Nemonte, was »viele Sterne« bedeutete. Und eine andere Welt, in der uns die Weißen vom Himmel aus beobachteten, das Herz des Teufels schwarz war, es so etwas wie eine »Ölgesellschaft« gab und die evangelikalen Missionare mich Inés nannten.

*