14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

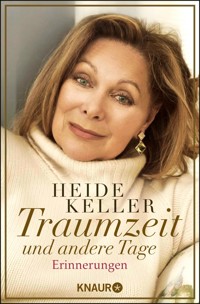

Heide Keller, die als Chefsthostess Beatrice die ZDF-Erfolgsserie "Das Traumschiff" prägte wie keine andere, hat ihre Lebenserinnerungen aufgeschrieben. Ob an Bord oder an Land - die berührenden Begegnungen und bewegten Episoden ihres Lebens sind die reinste Lesefreude. "Traumzeit und andere Tage" ist die Autobiografie einer wunderbaren Frau, einer beliebten Schauspielerin und einer großartigen Erzählerin. Millionen von Fernsehzuschauern kennen und lieben Heide Keller in ihrer Rolle als Chefhostess Beatrice. Warmherzig und mit einem Augenzwinkern erzählt die Schauspielerin und Drehbuchautorin erstmals von ihrer Kindheit im katholischen Rheinland, ihrer erfolgreichen Theater- und späteren Fernsehkarriere und von Menschen, die sie begleitet haben. Ihre Familie, ihre Schauspiellehrerin, ihren Romeo und ersten Ehemann, prominente Kollegen und Weggefährten lässt Heide Keller in ihren Erinnerungen Revue passieren. Und sie gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichsten deutschen TV-Serie "Das Traumschiff". "Das Buch von Heide Keller ist ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit: Charmant und klug geschrieben, voll trockenem Humor und Selbstironie. Ich jedenfalls bin ein Fan von "Beatrice" und ebenso ein Fan ihres Buches." Ruth Maria Kubitschek "Ich mag Heide Keller von A bis Z. Sie hat einen tollen Humor, ist eine hervorragende Drehbuchschreiberin und im besten Sinne eine Diva." Harald Schmidt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 267

Ähnliche

Heide Keller

Traumzeit und andere Tage

Erinnerungen

Knaur e-books

Über dieses Buch

Heide Keller ist ein Stück deutscher Fernsehgeschichte: Millionen von Fernsehzuschauern kennen und lieben sie als Beatrice, die Chefstewardess des Traumschiffs. Über 35 Jahre lang stand sie als die gute Seele des Kreuzfahrtschiffs vor der Kamera, bereiste die Welt von der Karibik bis nach Neuseeland und sorgte stets dafür, dass die Irrungen und Wirrungen an Bord schließlich doch noch zu einem glücklichen Ende fanden.

Nach eigenen Aussagen ist Heide Keller schon ziemlich lange auf der Welt. Sie hat in Berlin Theater gespielt, als Wolfgang Rademann auf sie aufmerksam wurde und sie für die ZDF-Serie Das Traumschiff engagierte, die ein großer Erfolg wurde. Heide Keller war von Anfang an dabei und ist in der Rolle der Beatrice den Zuschauern ans Herz gewachsen.

Inhaltsübersicht

Als ich Kind war

Der Anfang ist ja immer schwer, dachte ich und starrte auf ein leeres weißes Blatt. Das musste ich wohl auch gedacht haben, als ich nach längerem Kampf mit meiner armen Mutter entschied, mich auf die Welt zerren zu lassen. Eigentlich plante ich, mit dem Arsch zuerst. Das erschien mir sicherer, weniger verletzbar als der Kopf, irgendwie stabiler. Da hatte ich nicht ganz unrecht. Jedenfalls sah besagter Körperteil mein Leben lang so aus.

Dann soll ich mich geweigert haben, den Mund aufzumachen. Was hätte ich auch sagen sollen, ich hatte ja keinen Text. Und war ganz blau, kein Wunder, wenn man so lang die Luft anhält. Meine Mutter behauptete später, sie sei seit meinem ersten Schrei die glücklichste Frau der Welt gewesen und ich das schönste Kind, das sie je gesehen hatte. Mein Vater dagegen sagte, ich sei ein ungemein hässliches Baby gewesen. Könnte das der Grund sein, warum ich den Frauen immer gern mehr geglaubt habe als den Männern? Bis auf meinen Opa natürlich, meinen Opa Johann Jacob Craemer, CrAEmer mit CrAE! Der soll meiner geliebten Tante Hede, als sie mir einen Klaps auf mein vorwitziges Hinterteil geben wollte, mit erhobenem Bleistift und ebensolcher Stimme entgegengetreten sein und verkündet haben: »Keiner rührt mir dieses Kind an. Dieses Kind ist viel zu schade für die Welt!« Ich kann mich daran zwar nicht mehr erinnern, aber ich habe es mir wohl gut gemerkt und viel später, nach einigen Aufs und Abs in Sachen Liebe, immer behauptet, mein Opa sei der einzige Mann gewesen, der mich wirklich geliebt hat. Er ist leider viel zu früh verstorben und konnte dazu nicht mehr Stellung nehmen.

Mit Oma CrAEmer

Privatarchiv Heide Keller

Meine Großmutter, auch mit CrAE!, hat lange gelebt, und sie war immer da. Immer wenn ich nach Hause kam, war meine Oma da. Zwei Mal im Jahr kaufte Oma Craemer für alle ihre Enkel Schuhe, bei Salamander. Wir lagen geschmacklich da nicht auf einer Linie. Einmal war das einzige schöne Paar eine Nummer zu klein. Aber ich behauptete, dass sie wunderbar passten – und dann taten mir wochenlang die Füße wunderbar weh. Nach getätigtem Einkauf verlangte Oma, zu einem ausführlichen Gespräch, immer die Geschäftsinhaberin. Eine einfache Verkäuferin kam für sie nicht infrage. Nach ausführlichem Geplauder über andere Leute sagte sie dann: »Schicken Sie mir bitte alles nach Hause. Die Adresse kennen Sie ja. Marienstraße 9. Craemer. Mit CrAE!« Und dabei klang meine ansonsten sehr rheinische Oma so vornehm, dass ich lange dachte, CrAE sei so was wie von altem Adel. Dem war aber weiß Gott nicht so, das wurde mir später klar.

Oma und Opa CrAEmer

Privatarchiv Heide Keller

»Von« war in dieser Familie nur meine Tante Hede. Mit einem von vor ihrem schönen alten Namen hatte sie in die laute rheinische Familie mit CrAE eingeheiratet. Sie war anders als alle andern, und ich fühlte mich immer zu ihr hingezogen. Mir war wohl in ihrer Nähe, vielleicht weil wir am gleichen Tag Geburtstag hatten? Obwohl kleine Kinder noch nicht wissen, was das Wort Seelenverwandtschaft bedeutet. Ich wollte nur gern in ihrer Nähe sein. »Du kommst jetzt sofort runter!«, rief meine Mutter manchmal nach oben. Wir wohnten während des Krieges alle im großelterlichen Haus. Heute würde ich denken, sie war eifersüchtig. Als ich meine Tante Hede zum letzten Mal sah, war sie sehr alt und lag im Krankenhaus. Sie hatte beschlossen, zu gehen. Es war der Tag vor ihrem Tod. Ich war aus Berlin eingeflogen, meine Schwester hatte mir von ihrem Zustand berichtet. Sie freute sich sehr, mich zu sehen, und sagte: »Schön, dass du gekommen bist. Ich hab auf dich gewartet. Du weißt es ja, eigentlich warst du immer mein Kind.«

Dann gab es noch eine andere Tante, et Kättchen, familienweit so genannt. Ehemals auf den schönen Namen Katharina getauft, hat das Rheinische daraus zunächst Kätchen und zuletzt Kättchen gemacht. Jedenfalls war Tante Kättchen nicht meine richtige Tante, sie war eine Großtante, nämlich die Witwe von Onkel Karl, dem früh verstorbenen Lieblingsbruder meiner Großmutter mit CrAE. Und sie war lebenslänglich ein Aggressionsobjekt für meine Oma. Die beiden konnten nicht so recht ohneeinander, aber miteinander hatten sie sich ständig in der Wolle, wie man in Düren sagt. Warum das immer wieder passierte, konnten wir neugierigen Kinder nicht wirklich ergründen. Wir vermuteten, weil et Kättchen von auswärts war. Sie kam nämlich aus dem etwa zehn Kilometer entfernten Rölsdorf, heute eingemeindet, damals feindliches Ausland. Die Angst vor Fremden gab es also immer schon.

Ich jedenfalls war von Tante Kättchen schwer beeindruckt und soll einmal gesagt haben: »Du siehst aus wie eine Kaiserin.« Sie war groß, mit üppig wogendem Busen in immer hochgeschlossenen weißen Blusen und dunklen Kostümen. Und ebenso üppigem weißem Haar, locker hochgesteckt. Sie hat mit uns Kindern immer viel gelacht, und es hing ihr der Hauch des Abenteuers an, denn sie ging in Kneipen, trank Bier, spielte mit Männern Skat und hatte einen guten Durchblick. Sie sah wohl mehr, als zu jener Zeit den Frauen zu sehen erlaubt war. Wenn meine Oma wieder mal lobende Worte für einen Herrn Direktor oder einen Herrn Doktor fand, nickte sie nur und sagte todernst: »Jaaa, ein netter anständiger Herr!« Immer so, dass sich meine Oma darüber aufregen musste und laut betonte: »Das ist aber doch wirklich ein netter anständiger Herr.«

»Hab ich doch gesagt«, antwortete dann et Kättchen. Als Kind vermutete ich, dass ich irgendwas nicht richtig verstand. Wie auch immer, Tante Kättchen war in der Familie die Frau für alle Fälle.

Da ist während des Krieges Folgendes passiert: Mein Onkel Friedrich kam aus Königsberg auf Heimaturlaub und hat sich für einen guten Zweck im Lager meines Großvaters, Johann Jacob Craemer – Getreide – Futtermittel-Großhandel –, heimlicher Reserven bedient: Kunstdünger oder so was. Deshalb gehörten wir auch zu denen, die niemals wirklich hungern mussten. Also, mein Onkel hatte einen Tausch vorgenommen und beim Bauern X ein frisch geschlachtetes Schwein erworben. Eine Hälfte für die Kameraden in Königsberg, die andere für die Familie und nächste Freunde. Unsere Hälfte lagerte nach Abreise meines Onkels erwartungsvoll im Keller des großelterlichen Hauses. Aber bevor es ans Verteilen ging, wurde mein Großvater durch den Bauern Y vorsorglich darüber informiert, dass der Bauer X die Dummheit besessen hatte, schwarzzuschlachten, und es leider eine Liste der Abnehmer gäbe. Das fand der Opa nun auch sehr dumm und verabschiedete sich wortreich und gemütlich vom Bauern Y, um dann ELISABETH! zu schreien, das war meine Mutter, und zu organisieren. »Das Schwein muss weg! Ruf et Kättchen an! Hol den großen Koffer vom Speicher!« Dann gab er ein Telegramm auf, an meinen Onkel: »Ankomme mit großem Koffer. Tante Kättchen.« Es soll so gewesen sein, dass et Kättchen gerade mit Koffer und Schwein auf dem Weg zum Bahnhof und der von meiner Mutter gründlich geputzte Kellerraum noch nass war, als es klingelte und zwei Herren in Hut und Mantel an der Tür standen, die von meinem Opa herzlich empfangen wurden mit Cognac und Zigärrchen. Von meiner hübschen Mutter freundlich durchs Haus geführt wurden, um zu sehen, dass, so leid es meinem Opa auch tat, sich kein Schwein verlaufen hatte. Mein Onkel landete wegen der Sache vor dem Kriegsgericht, der Richter gehörte aber zu den Kameraden, die mal wieder richtig Fleisch auf dem Teller gehabt hatten. Und irgendwie verlief das Ganze ungeklärt im Sande. Dank Tante Kättchen. Schwein gehabt!

Die Probleme mit den Männern fingen früh an. Mein Vater fand mich ein hässliches Baby, und mein Bruder hat sich unter falschen Voraussetzungen in mein Leben geschummelt. Als rosafarbene Wurst, allerdings mit ziemlich langen schwarzen Haaren. Aber so hatte ich ihn nicht bestellt. Als ich irgendwann gefragt wurde, was ich denn lieber hätte, ein Schwesterchen oder ein Brüderchen, entschied ich mich spontan – ohne lange nachzudenken – für einen Bruder. Gott behüte, wenn es auch noch eine Schwester gewesen wäre. Ich begreife auch heute nicht ganz den Mut der Erwachsenen, mir zuzusichern, wenn ich mir einen Bruder wünschte, dann würde ich den auch bekommen. Damals konnte man das doch erst nach der Geburt wirklich sagen. Nun, als ich an einem glühend heißen Tag, es war der 17. August, viel zu warm angezogen, mit einem bereits leicht verwelkten Blumenstrauß, meine Mutter im Wöchnerinnenheim – so hieß das damals – mit der Oma besuchte, war ich voller Hoffnung, mit meinem Bruder so schnell wie möglich wieder von dort zu verschwinden. Dann erlebte ich die bis dahin größte Enttäuschung meines Lebens – man hatte uns falsch beliefert. Mit Puppen hatte ich nie was am Hut, verständlich bei zwei älteren Cousins. Und dann so was. Diese bereits beschriebene rosafarbene Wurst. Mit den Haaren hätte man vielleicht was machen können – schneiden oder so. Aber ich durfte die Wurst nicht anfassen, und umtauschen ging auch nicht. Da wurde mir klar, Männer sind nicht immer das, was man sich von ihnen verspricht. Und der würde bleiben, wurde mir erklärt.

Also, er kam nach Hause, stellte mein gesamtes Leben auf den Kopf. Ich wurde von Platz eins, geliebter Mittelpunkt der Familie und wichtigster Mensch meiner Mutter, brutal auf Platz zwei geschoben. Nur der Opa hielt mir die Treue. Ich durfte sogar seine nach Länge sortierten, gespitzten Bleistifte durcheinanderbringen. Ich soll zunächst versucht haben, die Wurst mit einem scheinheiligen »Du bist ja so süß« kräftig anzubeißen. Dagegen hat er sich mit lautem Geschrei zur Wehr gesetzt. Meine nächste Idee war, ihn samt Kinderwagen mit Schwung auf eine abschüssige Straße zu schieben. Das misslang insofern, weil der Kinderwagen umkippte und er samt Kissen und Decke auf dem Bürgersteig landete. Unversehrt! Wieder nichts! Die Mordversuche gab ich auf.

Dann hatte ich den genialen Einfall, ihn liebevoll in einen Karton zu packen, um ihn zusammen mit dem Weihnachtsschmuck auf dem Speicher abzustellen. Der wurde ja nur einmal im Jahr gebraucht. Da oben würde er mich weniger stören. Wir sind erst Freunde geworden, als er endlich ein Bruder und nicht mehr das Brüderchen war. Da konnte ich ihn lieben, und das ist bis heute so geblieben.

Bei meiner Schwester war das ganz anders. Ich habe dieses elfengleiche, zarte Geschöpf gesehen und sofort bedingungslos geliebt. Das ist auch bis heute so geblieben. Na ja, ich will nicht übertreiben, nicht immer bedingungslos. Nun, ich war reifer, erwachsener, vier Jahre älter geworden und wäre auch zuversichtlich geblieben, hätte man mir wieder ein Brüderchen beschert. Wusste ich doch inzwischen, letztlich kann daraus trotzdem was werden. Aber an diesem 7. April, als ich das zerbrechliche Wesen zum ersten Mal sah, war sie genau eine Stunde alt. Man hat sie mir sogar für kurze Zeit in den Arm gelegt. Und da wusste ich, ich muss immer gut auf sie aufpassen. Übernahm Verantwortung, fühlte mich wichtig, erwachsen, sozusagen erziehungsberechtigt. Genau das führte später zu mancher Störung in unserer Beziehung. Aber anfangs war sie nur ein liebes, hilfsbedürftiges Baby, niemals eine rosa Wurst. Sie wurde zu einem wunderschönen kleinen Mädchen, einem zarten blond gelockten Engel. Und wenn sie sich, aber nur gelegentlich, auch noch süß anziehen ließ und ich mit ihr spazieren gehen durfte, sind die Leute oft stehen geblieben und fragten begeistert, ob das hübsche Kind etwa meine Schwester sei. Da war ich dann immer so stolz, als hätte ich sie selbst gemacht. Sie entwickelte schon recht früh eigene Vorstellungen von dem, was sie zu tun bereit war. Es konnte ihr auf dem einen oder anderen Spaziergang durchaus was nicht passen, dann hat sie sich für ihren Protest meist eine der wenigen, damals schon recht befahrenen, Straßen ausgesucht und sich mitten auf die Fahrbahn gelegt. War trotz guten Zuredens, der Androhung, kein Eis, keine Schokolade zu bekommen, nicht bereit, wieder aufzustehen. Die Autos mussten anhalten. Und wenn ich sie verzweifelt aufheben wollte, hat diese zarte Person so geschrien, dass sofort Erwachsene hilfreich herbeieilten, um mich zu beschimpfen, dass ich meine kleine Schwester misshandle. Gelegentlich wurde mir sogar mit der Polizei gedroht. Sie hat dabei immer kräftig weitergebrüllt. Was publikumswirksam war, wusste sie, bevor ich das Wort jemals gehört hatte.

Die kleine Heide (1. Bild); mit Mutti und Katze (2. Bild); mit Bruder Peter, Oma CrAEmer und Schwester Tulla (3. Bild).

Privatarchiv Heide Keller

Es wurde früh bemerkt, dass sie besonders sprachbegabt und musikalisch war. Zu der Zeit wurden um uns herum Trümmergrundstücke aufgeräumt, Steine gesäubert und geschichtet für den Wiederaufbau. Kräftige Arbeiter, die fröhlich und lautstark im ordinärsten Rheinisch miteinander kommunizierten und Worte verwendeten, die zu Hause nicht gebräuchlich waren, regten sie zur Erweiterung ihres Sprachschatzes an. Oma und Mutter waren entsetzt. Aber, einmal erfolgreich, wollte sie sich immer wieder gern ihres neuen Wissens bedienen. Meine Mutter war schon glücklich, dass sie sich einmal bereit erklärte, statt A…loch Breitlauch zu sagen. Das kannte sie aus der Küche. Aber die Reaktionen der Erwachsenen, die sie stets mit ihrem neuen Wissen erzielte, machten es natürlich schwer, wieder darauf zu verzichten. Sie sagte dann einfach gar nichts mehr.

Als es so langsam auf die Schule zuging, hatte meine Mutter schlaflose Nächte. Es war nicht abzusehen, ob sie dort sprechen würde. Und wenn ja, dann bitte was? Und wie? Sie wurde in der Schule abgeliefert. Und unsere Mutter hat sich erst nach bangen Wochen zu einem Gespräch mit der Lehrerin getraut. Was sie zu hören bekam, war erstaunlich. Noch nie hätte sie ein so liebenswertes, wohlerzogenes, kluges Kind in einer ersten Klasse gehabt. Und diese gepflegte Aussprache. Ja, die hat sie auch heute noch. In mehreren Sprachen!

Schule, Freundschaft, Lernen lernen

Ich bin stolz auf dich, mein großes Mädchen«, sagte meine Mutter, küsste mich, verdrückte ein paar Tränen, seufzte und verkündete bewegt: »Mein Schulmädchen.« Und dann war sie weg. So weit, so gut, andere Mütter blieben noch recht lange und schluchzten, als brächten sie ihr Kind aufs Schafott. Andere Kinder heulten auch, klammerten sich an die Eltern und machten mir Angst und Bange.

Eine graue Dame mit schmalen Lippen und kummervollem Gesicht, offenbar die uns bevorstehende Klassenlehrerin, versuchte es mit fröhlicher Stimme und einem Lächeln, beides gelang nicht so recht. Ich wäre am liebsten abgehauen, nach Hause, wo ich wenigstens die Größte (unsere Große) war. Hier durfte man sich nicht mal hinsetzen, wo Platz war, dies ordnete die graue Dame an. Ich hielt mich gegen meine Natur im Hintergrund, denn zuerst wurden die vorderen Plätze vergeben, und bei mir bestand keinerlei Interesse daran, die nächste Zeit in unmittelbarer Nähe der grauen Dame zu verbringen. Da war ich nicht die Einzige, hinter mir erklang ein unterdrücktes Lachen, und eine unbekümmerte Stimme meinte: »Du hast den Durchblick, hinten sind wir auf jeden Fall besser dran. Wie heißt du? Ich bin Hilde.« Das war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft!

Aber mehr als ich hatte Hilde den Durchblick. Manchmal glaubte ich, dass sie nicht zum ersten Mal in die Schule ging. Trickreich, klug, lebensnotwendig, mit höherer Diplomatie! Wie ich später herausfand, konnte man auch so ihren Umgang mit dem Vater nennen. Er schien ein ungewöhnlicher Mann zu sein, von tadellosem strengem Äußerem. Er hatte seine Familie fest im Griff und forderte stets Durchblick und Klarheit. Seine Frau, sein Sohn, die kleine Schwester, alle hatten Angst vor ihm, außer Hilde. Besonders seine Frau. Vor allem wenn es um die Abrechnung des wöchentlichen Haushaltsgeldes ging, die musste korrekt sein, auf den Pfennig genau, der Mann war Bankdirektor. Sobald wir in der Schule mit dem Rechnen so weit waren, nahm Hilde diese Tortur ihrer Mutter ab. Der strenge Vater war mächtig stolz auf sie, entweder konnte sie besser rechnen, besser schummeln, oder es war ihre Fröhlichkeit, ihr Lachen, ihre frechen Antworten, die dem Vater buchstäblich den Wind aus den Segeln nahmen.

Sie hat viel gelacht, ein Leben lang, in meiner Erinnerung immer. Es war uns stets ein hohes Ziel, sich etwas auszudenken, was den Erwachsenen nicht unbedingt gefallen musste, sogar meiner Mutter gelegentlich nicht, vom Bankvater gar nicht zu reden.

Er konnte nämlich von seinem Schreibtisch aus auf die Wiese, die Bäume und Büsche im verwilderten Park schauen, der unser bevorzugtes Spielgelände war. Damit aber nicht genug. Ich glaube, er konnte auch hören, was wir redeten, oder Lippen, vielleicht sogar Gedanken lesen. Jedenfalls blieb ihm selten etwas verborgen. Was er nicht einordnen konnte, hinterfragte er, musste ihm berichtet werden.

Von sich selbst zu berichten, etwas zu erzählen, war dieser Mann aber anscheinend nicht bereit. Seine ängstliche, verschüchterte Ehefrau vertraute jedenfalls meiner Oma einmal an, welche Sorgen sie sich oft um ihn machte. Er sei immer wieder stundenlang verschwunden. Er ginge in den Wald, hatte er lediglich erklärt, er müsse dort allein sein, begleiten dürfe ihn niemand. Meine lebenserfahrene Tante Kättchen kam der Sache wohl ziemlich nah, als sie sich zu dem Fall äußerte: »Wat wird so ein netter, anständiger Mann wohl zu tun haben? Wenn er auf Damenbesuch geht, kann er doch seine Frau nicht mitnehmen.«

Die Sache wurde nie aufgeklärt, blieb aber für meine Freundin und mich lange Anlass zu gewagten Spekulationen. Als wir in getrennte Schulen gingen, konnten wir nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen, aber wir sind immer Freunde geblieben.

Sie wurde später Lehrerin, dann Schulleiterin, und ich denke, in diese Schule durften die Kinder ohne Angst und mit viel Freude gehen. Sie heiratete einen besonders liebenswerten, immer gut gelaunten Mann. Sie bekamen zwei Kinder, tanzten erfolgreich Standardtänze, waren ein beliebtes gut aussehendes Paar. Hilde mit ihrer hellen Haut und den schwarzen Haaren hat mich immer an Schneewittchen erinnert. Sie musste schon sehr jung gegen eine schwere Krankheit kämpfen, immer lachend und fröhlich, mutig und furchtlos, aber dann doch viel zu früh gehen.

Ich hatte ihr versprochen, sie sofort nach meiner Rückkehr von Dreharbeiten im Krankenhaus zu besuchen. Das schaffte ich trotz vorzeitigem Heimflug und komplizierten Umbuchungen nicht mehr. Nur meine Koffer waren rechtzeitig weggekommen und ich in Winterklamotten und warmen Stiefeln drei Tage in der Warteschleife auf einer Tropeninsel. Ich glaube, dass sie darüber gelacht hat. Auf ihrer Wolke.

Im Großen und Ganzen war Schule gar nicht so schlecht. Manchmal sogar interessant und einige Mitschüler ganz brauchbar. Ich kann mich allerdings nicht mehr daran erinnern, dass ich jemals richtig gelernt, ich meine, mich hingesetzt und gebüffelt habe. Dafür hatte ich keine Zeit. Mir reichte mein gutes Gedächtnis. Die Vorstellung, über eine Unterrichtsstunde zu Hause einen Aufsatz zu schreiben, schien mir absurd und reine Zeitverschwendung. So hielt ich es auch nicht für nötig, eine schriftliche Beschreibung der Kartoffel anzufertigen. Ich wusste, man konnte sie essen – und das schien mir absolut ausreichend.

»Also, Heide, dann lies uns doch mal vor, was dir über unsere letzte Stunde und die Kartoffel alles im Gedächtnis geblieben ist.«

Ich, verblüfft, um nicht zu sagen leicht verdattert, hatte gerade überlegt, wie der Nachmittag angenehm zu gestalten sei. Ich stand auf, nahm das jungfräuliche Heft in die Hand, lächelte freundlich in die Runde, die Lehrerin lieb an und begann mit einer langen, ausführlichen und sehr blumigen Erzählung über besagte Pflanze und die vorausgegangene Bio-Stunde. Mein Vortrag schien erfolgreich, und ich kam regelrecht in Fahrt.

»Danke!«, sagte die Lehrerin am Schluss. »Das war wirklich ein sehr schöner Aufsatz. Sehr schön, was du dir alles gemerkt hast. Daran sollen sich die anderen ein Beispiel nehmen. Ich muss sagen, wirklich sehr, sehr gut. Lies es uns doch bitte noch mal vor.«

Das tat beziehungsweise versuchte ich. Ich meine, ja, ich hatte ein sehr gutes Gedächtnis, aber …

Die Klasse folgte meinem Vortrag erneut, und noch mal und noch mal. Dann erlöste sie mich und meinte, ich sollte es doch bitte aufschreiben, falls in der nächsten Zeit vielleicht wieder jemand was über die Kartoffel hören wolle.

Die Handarbeitsstunde war überhaupt nicht mein Ding. All die emsigen kleinen Hausfrauen um mich herum, die mit zehn oder zwölf an ihrer Aussteuer arbeiteten. Tischdecken sticken ging ja noch, aber Einsätze für Kopfkissen häkeln! Während um mich herum blütenweiße Träume entstanden, hielt ich auch in der dritten Stunde noch eine etwa anderthalb Zentimeter kurze, gräulich verschmierte, verdrehte Wurst in der Hand. Das machte einfach keinen Spaß. Zur nächsten Stunde brachte ich ein Buch mit und bat bescheiden darum, ob ich vielleicht was vorlesen dürfe, weil ich leider die Handarbeit heute vergessen hätte. Ich durfte. Ab da hatte ich immer ein Buch dabei, las jede Figur mit anderer Stimme und hatte großen Erfolg, weiß aber nicht, ob ich damals schon dachte, so etwas könne ich vielleicht beruflich machen. Auf die Idee kam ich erst beim Weihnachtsmärchen. Da soll ich die Beste gewesen sein. Viel später musste ich lernen, dass man nicht in jedem Stück die Beste sein kann. Obwohl ich immer wieder Kollegen getroffen habe, die das bis ins hohe Alter für sich in Anspruch nahmen.

Aber zurück zu den Kisseneinsätzen. Ich hatte wohl dummerweise gehofft, die könnten irgendwie in Vergessenheit geraten sein. Zeugnisse standen bevor, und eines Tages höre ich den unangenehmen Satz der eigentlich sehr liebenswerten Handarbeitslehrerin: »So, und in der nächsten Woche bringt ihr dann alle eure Handarbeiten mit, damit ich die Noten schreiben kann!« Bei uns zu Hause war was los. Meine Mutter schimpfte, aber meine Oma hatte Mitleid. In nur wenigen Tagen konnte ich zwei blütenweiße Kopfkisseneinsätze vorweisen, die ich dann auch in der kommenden Stunde der netten Lehrerin stolz präsentierte. Die starrte mich verwundert an und fragte mit dünner Stimme: »Hast du die denn selbst gehäkelt?«

Ich antwortete wahrheitsgemäß: »Nein, meine Oma.«

Es entstand eine längere Stille, die Klasse wartete gespannt, die nette Lehrerin lächelte erlöst und meinte dann: »Eigentlich müsste ich dir eine Fünf geben, das weißt du.«

Ja, das wusste ich.

»Aber für deine Ehrlichkeit gebe ich dir eine Zwei. Sollen wir uns auf eine Drei einigen?«

Damit war ich sehr einverstanden. Die beiden Kopfkissen schlummern heute noch in irgendeinem Karton im Keller.

Im katholischen Rheinland war ich natürlich katholisch getauft worden, unsere ganze Familie war das. Und damit war ich auch sehr zufrieden. Es hatte mich mal jemand in die evangelische Kirche mitgenommen, da gefiel es mir nicht! Allein schon die Kostüme, der ganze Aufwand einer heiligen Messe, bei uns war das doch was ganz anderes. Und unser Herr Pastor kam für mich gleich nach meinem Opa. Nicht sehr groß, gemütlich und rund, mit – wie mir schien – gesunden roten Backen. Gelegentlich hörte ich in dem Zusammenhang von den Erwachsenen das Wort Rotwein und versuchte deshalb auch mal, mich mit dem letzten Schluck aus einem Glas einzureiben, aber bei mir wirkte das nicht. Meine Backen sahen am nächsten Tag aus wie immer. Jener Herr Pastor, der Chef von St. Marien, unserer Gemeinde, erteilte in den ersten Schuljahren auch den Religionsunterricht. Das waren von mir, im Gegensatz zu Handarbeit, heiß geliebte Stunden. Nicht dass ich etwa fromm gewesen wäre, das war in unserer Familie keiner. Man ging sonntags in die Kirche, weil sich das damals so gehörte und weil meine Oma so gern laut, und immer ein bisschen falsch, die Kirchenlieder sang.

Zurück zur Religionsstunde. Der Herr Pastor konnte so spannend erzählen, warum Jesus das Kreuz – also das ganze Elend ertragen hatte. Hätte er ja nicht müssen. Hätte auch Nein sagen können. Sicher, vielleicht wäre sein Vater sauer gewesen, aber letztlich beruhigen sich Eltern immer wieder. Das war jedenfalls meine Erfahrung. Aus Liebe nahm er das auf sich, all die Schmerzen. Ich war tief beeindruckt. Ich dachte oft darüber nach, wie ich durch meine Liebe die Welt ein bisschen verbessern könne. Aber, als ich mich einmal beim Blumenschneiden schnitt, gab ich schon nach dem ersten Blutstropfen auf. Für die Liebe war ich wohl noch nicht reif genug.

Sobald ich lesen konnte, griff ich nach jedem Buch, dessen ich habhaft werden konnte. Verstanden habe ich oft gar nichts, dann fand ich es langweilig und griff zum nächsten. Nur an manche Sätze, die mich beeindruckt haben, erinnere ich mich noch heute. Zum Beispiel: »Gott ist ein Zustand.« Darunter konnte ich mir was vorstellen und wollte darüber ausgerechnet mit dem Herrn Kaplan, der manchmal aushilfsweise Religionsunterricht gab, eine Diskussion beginnen. Bei dem war es nämlich langweilig, immer Katechismus und Sätze auswendig lernen. Eines Tages überforderte ich ihn mit der Frage, ob er auch der Meinung sei, dass Gott ein Zustand sei. Der arme junge Mann, frisch vom Priesterseminar auf die Menschheit losgelassen, war zu Tode erschrocken, dachte wahrscheinlich an Hexen und Inquisition, beendete überstürzt den Unterricht, befahl mir, ihm zu folgen, er müsse diesen Vorfall dem Herrn Pastor mitteilen. Ich trottete hinter ihm her ins Pfarrhaus. Der Pastor hörte sich geduldig den mir unverständlichen Ausbruch des jungen Mannes an, nickte ihm zu, sah dann mich an und sagte zum Kaplan: »Danke, ich werde das klären«, und zeigte auf die Tür. Der Kaplan verschwand, so schnell er konnte. Der Pastor lächelte mich an und fragte: »Warum hast du denn das gefragt?«

»Weil ich es besser verstehen wollte. Und weil ich mir darunter etwas Schöneres vorstellen konnte als einen alten Mann mit Bart.«

»Ja«, sagte der Pastor, »das ist ein guter Gedanke. Aber der Junge kommt doch gerade aus der Schule. Wenn du wieder solche Fragen hast, kommst du damit zu mir.«

Unser Pastor hat Verständnis, Mitgefühl und Liebe immer großherzig an seine Schäfchen verteilt.

Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt schon getrennt und wir die einzigen Kinder mit geschiedenen Eltern in einer katholischen Kleinstadt.

Meine Mutter Elisabeth

Mein Vater Hubert Franz Maria

Privatarchiv Heide Keller

Zu allem Überfluss heirateten auch beide gleich wieder. Meine schicke Stiefmutter konnte zwar mit Kindern nicht viel anfangen, hatte aber Spaß daran, mich nach der neusten Mode mit Kleidern zu beglücken. So war ich in einem heißen Sommer das einzige elfjährige Mädchen, das in Shorts und einem kleinen Hemdchen ins Schwimmbad ging. Ich fand mich wunderbar in dem Zeug. Aber das Getuschel hinter meinem Rücken – kein Wunder bei den Eltern. Geschieden. Was soll aus solchen Kindern werden? – verunsicherte und verletzte mich. Eines Tages traf ich unseren Herrn Pastor, als ich vom Schwimmbad nach Hause ging. Er sah mich an und sagte laut, sodass es im Umkreis jeder hören konnte: »Das sieht aber schön aus, was du da anhast. Ist das jetzt modern?« Er nahm mich bei der Hand und sagte noch lauter zur ratschenden Damenrunde: »Ich bring dich nach Hause. Dann kann ich deiner lieben Mutter noch schnell Guten Tag sagen.«

Ich habe seine Hand ganz fest gehalten und war gar nicht mehr verstört oder ängstlich. Wenn man solche Freunde hat! Und das, obwohl ich gar nicht richtig fromm war.

Ein Düsseldorfer Mädchen war ich nie

Die Schulzeit hatte ich hinter mich gebracht, nicht unbedingt glorreich, aber ich war durchgekommen, eine schöne problemlose Zeit mit viel Spaß und guter Laune in liebevoller, vertrauter Gemeinschaft war nun vorbei. Ich bin gern in die Schule gegangen, und so war es auch ein Abschied. Abschiede würden mir immer schwerfallen, aber das wusste ich damals noch nicht.

Also, das Leben konnte beginnen. Ich wusste nur nicht so recht, wie. Mein Berufswunsch war wohl eher ein Berufstraum. Ich wollte zum Theater, Schauspielerin werden, ein verwegener Wunsch. In Düren konnte mir auf vorsichtiges Nachfragen keiner sagen, wie ich das machen solle. So erklärte ich mich bereit, trotz tagelangem Wehklagen meiner Mutter, die nächste Zeit bei meinem Vater in Düsseldorf zu verbringen. Da gab es immerhin ein Theater. So käme ich vielleicht meinem Traum ein Stück näher. Frohgemut richtete ich mich in einem winzigen Dachzimmerchen ein, hatte aber nicht an die Pläne meines Vaters oder gar an die scheinbar dringend notwendigen Verbesserungsabsichten meiner Stiefmutter gedacht.

Es sollte aus mir ein richtiger Mensch werden. Sprich ein schickes Düsseldorfer Mädchen. Dies entsprach nun aber nicht meinen Vorstellungen. Mir gefielen die wilden, barfüßigen, ungekämmten Mädchen, wie sie damals auf Fotos von der Côte d’Azur zu sehen waren. Das schickte sicher aber nicht für Düsseldorf! Meine Tränen, sogar die des jungen Friseurs, flossen, meine natürlich reichlicher, als meine popolangen Haare um mindestens dreißig Zentimeter gekürzt wurden. Man kleidete mich ein. Das gefiel mir auch nicht. Twinset, Faltenrock und erste kleine Perlenkette. Ich fühlte mich nicht wie das Mädchen aus gutem Hause, und wollte auch so nicht aussehen. Gegen meine Stiefmutter war schwer anzukommen. Es gab Meinungsverschiedenheiten, um nicht zu sagen erste Kräche. Dabei sei ich doch so ein liebes Kind gewesen. Ich hatte ja auch noch keine eigene Meinung! Wenn schon gut angezogen, dann wie die von mir geliebte, über alles verehrte, wundervolle Audrey Hepburn. Givenchy, bitte schön! »Was denn noch?«, stöhnte mein Vater. Als ich mir später von meinem mühsam erarbeiteten Geld einen Givenchy-ähnlichen Mantel von C&A leistete, den ich stolz meinem Freund Gerd präsentierte, meinte der nur: »Du siehst aber trotzdem nicht aus wie Audrey Hepburn. Du wirst auch nie so aussehen. Vielleicht solltest du lernen, Kleider zu kaufen, die zu dir passen.«

Mein Vater hielt sich möglichst gern aus allem heraus. Er verabscheute Auseinandersetzungen. Denn erstens war er ein Mann, zweitens Rheinländer. Er nickte immer leicht, schaute vielsagend, dachte wahrscheinlich ans nächste Auto und hatte seine Ruhe. Und außerdem eigene Pläne für mich. Er schilderte mir in leuchtenden Farben einen Aufenthalt in Schweden. Als Au-pair, bei einem Geschäftsfreund. Da würde mir ein anderer Wind als in Düren um die Nase wehen. Er würde mich auch persönlich hinbringen. Danach vielleicht noch ein halbes Jahr in die USA. So lange hätte ich Zeit zu überlegen, was aus mir werden sollte. Das Theater rückte in weite Ferne. Als Kind wollte ich mal Blumenbinderin werden, das Wort Floristin war damals nicht gebräuchlich. Diese Idee wurde von meiner Oma frühzeitig unterbunden. »Kommt gar nicht infrage, da hast du immer dreckige Fingernägel und ungepflegte Hände.« Und jetzt das. Nein! Wozu war ich eigentlich in Düsseldorf?

Das Düsseldorfer Schauspielhaus war mit der Straßenbahn gut zu erreichen. Das hatte ich sogar schon gelernt, das Straßenbahnfahren. Weiter als bis zu einem freundlichen Pförtner kam ich aber nicht. Der gemütlich Pfeife rauchende Mann wollte wissen, was er für mich tun könne. Ich gestand ihm flüsternd: »Ich will Schauspielerin werden, weiß aber nicht, wie ich das machen soll.«