Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

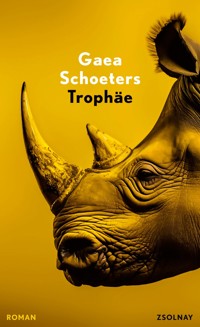

Gaea Schoeters’ Roman ist ein „ethischer Mindfuck“ (Dimitri Verhulst) – provokant, radikal und eine erzählerische Ausnahmeerscheinung. Am Ende bleibt die Frage: Was ist ein Menschenleben wert?

Gaea Schoetersʼ preisgekrönter Roman ist von einer außerordentlichen erzählerischen Wucht. Die Tiefenschärfe, mit der sie die Geräusche und Gerüche der Natur beschreibt, lässt einen sinnlich erleben, was einen moralisch an die Grenzen zwischen Richtig und Falsch führt.

Hunter, steinreich, Amerikaner und begeisterter Jäger, hatte schon fast alles vor dem Lauf. Endlich bietet ihm sein Freund Van Heeren ein Nashorn zum Abschuss an. Hunter reist nach Afrika, doch sein Projekt, die Big Five vollzumachen, wird jäh von Wilderern durchkreuzt. Hunter sinnt auf Rache, als ihn Van Heeren fragt, ob er schon einmal von den Big Six gehört habe. Zunächst ist Hunter geschockt, aber als er die jungen Afrikaner beim flinken Jagen beobachtet … Ein Roman von radikaler Konsequenz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Über das Buch

Gaea Schoeters’ Roman ist ein »ethischer Mindfuck« (Dimitri Verhulst) — provokant, radikal und eine erzählerische Ausnahmeerscheinung. Am Ende bleibt die Frage: Was ist ein Menschenleben wert?Gaea Schoetersʼ preisgekrönter Roman ist von einer außerordentlichen erzählerischen Wucht. Die Tiefenschärfe, mit der sie die Geräusche und Gerüche der Natur beschreibt, lässt einen sinnlich erleben, was einen moralisch an die Grenzen zwischen Richtig und Falsch führt.Hunter, steinreich, Amerikaner und begeisterter Jäger, hatte schon fast alles vor dem Lauf. Endlich bietet ihm sein Freund Van Heeren ein Nashorn zum Abschuss an. Hunter reist nach Afrika, doch sein Projekt, die Big Five vollzumachen, wird jäh von Wilderern durchkreuzt. Hunter sinnt auf Rache, als ihn Van Heeren fragt, ob er schon einmal von den Big Six gehört habe. Zunächst ist Hunter geschockt, aber als er die jungen Afrikaner beim flinken Jagen beobachtet … Ein Roman von radikaler Konsequenz.

Gaea Schoeters

Trophäe

Roman

Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing

Paul Zsolnay Verlag

Dedicated to Africa, whatever that is.

Dedicated to justice, whatever that is.

Dedicated to fiction, whatever that is.

It was written I should be loyal to the nightmare of my choice.

Joseph Conrad, »Heart of Darkness«

Wie ein Raubvogel taucht das Flugzeug am tintenschwarzen Himmel auf, um danach abzubremsen, kurz scheinbar regungslos zu schweben und dann zu einer weitläufigen, kreisenden Bewegung anzusetzen, so als schwanke es zwischen zwei möglichen Beuten, unentschlossen, auf welche es sich stürzen soll. Unten, in der Tiefe, zeichnen sich Lichtbänder ab, die die Dunkelheit in Streifen schneiden und über die sich andere, kleinere Lichter wie Ameisen aufeinander zubewegen, zusammenströmen, Cluster bilden und wieder ausschwärmen. Das Land außerhalb der Lichtflecken ist dunkel, ein klaffendes schwarzes Loch, sogar zu dunkel, um sehen zu können, ob es flach oder hügelig ist. Erst später, als das Flugzeug nicht länger zögert und weiter hinabsinkt, zeichnen sich erkennbare Muster ab: Landrücken bäumen sich auf, Täler weichen zurück, Wasser trennt sich von Land. Viel Zeit zum Schauen bleibt nicht. Jetzt, da der Vogel seine Beute auserkoren hat, stürzt er sich pfeilschnell hinab. Kurz sind Gebäude sichtbar, Lastwagen, Autos, dann berührt das Fahrgestell den Boden.

Dawid atmet auf, ist aber nicht erleichtert, ganz im Gegenteil: Sofort legt sich eine Schwere über ihn, als würde die Erde dieses neuen Landes stärker an ihm ziehen, als ließe die Luft sich nur mit Mühe atmen. Jahrelang hat er sich hiernach gesehnt, Tag für Tag, und genauso viele Nächte hat er davon geträumt. Aber jetzt, wo er wirklich da ist, spürt er keine Freude, keinen Triumph, nicht mal Zufriedenheit. Obwohl das Flugzeug zuverlässig sein Ziel erreicht hat — das versichert ihm die blecherne Stimme der Stewardess, für den Fall, dass er oder ein anderer Passagier daran zweifeln sollte: Sie sind angekommen —, überkommt ihn nicht die Freude der Ankunft, nicht die Erleichterung eines Mannes, der eine lange Reise hinter sich hat, nach vielen Entbehrungen ans Ziel gekommen ist und feiert, dass er es lebend geschafft hat, sondern der Schmerz des Abschieds, als würde er den ganzen Weg, den er hierfür zurückgelegt hat, mit sich schleppen und als würden alle Opfer, die er während seiner Reise gebracht hat, sich mit vollem Gewicht an ihm festklammern.

Mit einem Ruck kommt das Flugzeug zum Stillstand. Um ihn herum stehen Passagiere auf, schnappen sich ihr Gepäck und drängeln sich in den Gang. Dawid wirft einen letzten Blick durchs Fenster. Erst jetzt fällt ihm auf, dass der Boden da draußen weiß ist. Es hat geschneit. Das Bild überrascht ihn, denn obwohl er das Konzept von Schnee natürlich kennt, genau wie das Wort, hat er das Phänomen noch nie gesehen. Er betrachtet ihn wie die Geburt eines Kindes: Ein stinknormales Ereignis, das sich seit Jahrhunderten regelmäßig vollzieht und ohne viel Trara vom Rest der Welt unbemerkt bleibt, das aber, wenn es sich im Leben eines Menschen zum ersten Mal abspielt, auf ihn wie ein Wunder wirkt.

Eins

Der Jäger

Zwei Monate zuvor

Der Knall des Schusses zerreißt die morgendliche Stille. Obwohl er alle Muskeln seines Körpers angespannt hat, bringt der Rückschlag des schweren Jagdgewehrs Hunter aus dem Gleichgewicht; die Kraft der Waffe schleudert seinen linken Fuß fast einen halben Meter in die Luft. Van Heeren, der neben ihm steht, lacht.

»Die überraschen einen immer wieder, oder? Nasty Fuckers, diese alten Doppelbüchsen. Aber ein klasse Schuss.«

Zusammen mit Hunter geht er zum anderen Ende des Schießstandes. Hunter stellt zu seiner Zufriedenheit fest, dass er das Ziel tatsächlich perfekt getroffen hat. Genau ins Schwarze, wo jetzt ein schmales Einschussloch sichtbar ist, kaum breiter als sein kleiner Finger; aber die Wucht der Kugel hat den dahinterliegenden Sandsack komplett aufgerissen — aus allen Seiten rieselt roter Sand. Für diese Durchschlagskraft nimmt er die Prellungen an der Schulter gerne in Kauf, das kann bald den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Des Jägers, nicht der Beute. Dass heutzutage so viele Jäger kleinere Kaliber bevorzugen, hat er nie verstanden, er würde sich mit einer leichteren Waffe im Busch nicht sicher fühlen. Leichtere Munition erfordert einen perfekt platzierten Schuss, und auf schwierigem Terrain hat ein Jäger nicht den Luxus, den richtigen Winkel zu wählen — wenn unerwartet ein wildes Tier angreift, kann man froh sein, wenn man es überhaupt trifft. Außerdem tötet eine leichte Waffe die Beute zwar, aber stoppt sie nicht sofort, und Hunter will nicht von einem »toten« Tier zertrampelt werden, das noch ein paar Meter weiterrennt, bis es zusammenbricht. Deshalb zählt er bei der Großwildjagd auf seine alte Doppelbüchse.577 Nitro Express — das gleiche Gewehr, mit dem Hemingway damals hier in Afrika ein Nashorn und ein paar Löwen geschossen hat — und nicht auf ein leichteres, moderneres Modell. Aber das hat er heute Morgen nicht erzählt, als er beim Ausklarieren seiner Waffe ein Schwätzchen mit den Flughafenpolizisten hielt. Auf die Frage, warum er mit einem so schweren Kaliber jage, hat er einfach geantwortet, das Gewehr habe seinem Großvater gehört, was stimmt, und dann noch etwas über Männlichkeit hinzugefügt, was mit beifälligem Gelächter goutiert wurde. Schlafende Hunde soll man nicht wecken, vor allem nicht in einem Land wie diesem, wo die Anzahl der Schulterstreifen an der Uniform den Grad der Korruption kennzeichnet. Je weniger Menschen von seinen wirklichen Absichten wissen, desto besser. Liebevoll klappt er seine Doppelbüchse auf und hängt sie sich gebrochen über den Arm. Van Heeren klopft ihm freundschaftlich auf die Schulter.

»Meiner Meinung nach hast du dir einen Drink verdient.«

Vom allgegenwärtigen Zirpen der Grillen begleitet gehen sie zusammen an den niedrigen Bungalows vorbei zur Lodge. Hunter holt ein paarmal tief Luft; trotz des Nachtflugs und der drückenden Hitze fühlt sich sein Körper frisch und fit an. Bereit für die Jagd. Sein Verstand ist entspannt und ruhig, aber aufmerksamer als zu Hause, seine Ohren sind gespitzt, er registriert die unbekannten Gerüche, nimmt den vagen Metallgeschmack in der Luft wahr. Ist da ein Gewitter im Anmarsch? Neben seinem Bungalow bleibt er stehen.

»Ich komme gleich. Muss erst noch den Kollegen hier wegpacken und ein frisches Hemd anziehen.«

Hunter schiebt das Fenster hoch, legt seine Waffe in den offenen Gewehrkoffer auf dem Bett, zieht das verschwitzte Hemd aus und hängt es über die Stuhllehne. Wider besseres Wissen setzt er sich auf den Bettrand. Sofort schlägt der Jetlag gnadenlos zu: Sein Körper will sich unbedingt hinlegen und die verpasste Nacht nachholen. Sich aufs Ohr hauen, nur ganz kurz, das ist doch in Ordnung, oder? Doch sobald er sich auf dem Bett ausstreckt, merkt er, dass er eine Dummheit begeht — wenn er jetzt die Augen schließt, ist er verloren. Dann wird er einschlafen und mitten in der Nacht wach werden und stundenlang schlaflos auf den Morgen warten. Und dieses Muster würde sich die nächsten Tage wiederholen, bis er vollkommen fertig wäre. Dabei liegt das Geheimnis genau darin, sich sofort dem Rhythmus des neuen Tages anzupassen. Im letzten Moment zwingt er sich dazu, die Augen offen zu lassen, und tastet in der Hosentasche nach seinem Handy. Er gibt einen Namen ein und wartet; über ihm, an der Decke, dreht der schwere Holzventilator seine Runden. Elfmal klingelt das Telefon, bis jemand abnimmt. Die Frauenstimme am anderen Ende der Leitung klingt warm und schläfrig, aber nicht vorwurfsvoll.

»Hallo.«

»Ich habe dich geweckt.«

»Wundert dich das, mitten in der Nacht?«

»Wo bist du?«

Das Geräusch von Stoff, der über Stoff gleitet. Eine Decke, die zurückgeschlagen wird. In Gedanken sieht er vor sich, wie sie sich am Bettrand aufsetzt, noch nicht ganz wach, das Gesicht sanfter als bei Tageslicht. Obwohl es ihm damals ihre Strenge angetan hat, ist es ihr nächtliches Ich, das ihn berührt.

»Mexiko.«

»So so. Arbeit oder Vergnügen?«

»Nicht jeder trennt die Dinge so streng voneinander wie du.«

Hunter lacht. Vor dem inneren Auge sieht er sein Büro. Das Meer aus Computerbildschirmen, die Hemdrücken der Männer, die dort arbeiten, genauso austauschbar wie die Displays, auf die sie starren. Er muss ihre Gesichter nicht sehen, um zu wissen, wer Gewinn macht und wer Verlust, die Spannung ihrer Schulterblätter spricht Bände. Draußen, hinter dem Fensterglas, dutzende in den Himmel ragende Türme. Eine vollkommen vertikale Skyline. Ein größerer Kontrast zur Weite, die ihn jetzt umgibt, ist kaum vorstellbar; hier kann er kilometerweit schauen, ohne dass etwas seinen Blick abfängt. Er richtet sich halb auf, stützt sich auf die Ellenbogen und lässt seinen Blick über die Landschaft schweifen: nirgendwo auch nur die Spur menschlichen Lebens.

»Bist du allein?«

Seine Frau antwortet nicht sofort, also ist wohl das Gegenteil der Fall. Warum sollte sie sonst aufstehen, um mit ihm zu telefonieren? Er hört das Rascheln von Stoff, wahrscheinlich schiebt sie das Moskitonetz beiseite, danach das Geräusch ihrer nackten Füße auf einem Holzboden. Dann wieder ihre Stimme, jetzt weniger gedämpft.

»Wärst du eifersüchtig, wenn es nicht so ist?«

Jetzt ist sie wach. Der sanfte Ausdruck in ihrem Gesicht ist verschwunden, und über die halbe Welt hinweg spürt er, wie sie ihn herausfordernd ansieht.

»Nein.«

»Nein?«

»Eifersucht ist ein Zeichen von Schwäche. Das würde implizieren, dass ich mich bedroht fühle.«

Löwen fallen nicht alle Männchen eines Rudels an. Nur Jungtiere, die ihren Platz noch nicht kennen, bekommen einen Hieb ab. Eine energiesparende und effiziente Art des Zusammenlebens.

Jetzt muss sie lachen.

»In Ordnung.«

Sie hat sich ein Glas Wasser eingeschenkt, er hört sie trinken.Mit großen Schlucken. Sieht ihre feuchten Lippen. Plötzlich sehnt er sich nach ihr, mit einer Vehemenz, die ihn überrascht.

»Kommst du für unseren Hochzeitstag nach Hause?«, fragt er sie.

»Welches Zuhause?«

»Das Haus. Unser Zuhause.«

»Kannst du nicht nach Mexiko kommen? Hier ist das Wetter viel schöner.«

»Eher nicht. Ich habe ein Geschenk für dich.«

»Und?«

»Kann man nicht gerade als Handgepäck bezeichnen.«

Er hört, wie sie einatmet. Scharf. Angespannt.

»Ist es das, wovon ich denke, dass es das ist?«

Als die nächste Frage sofort aus ihr herausplatzt, weiß er, dass sie keine Antwort erwartet hat.

»Wie lange planst du das schon?«

»Seit zwei Jahren.«

Das leichte Rauschen in der Leitung zeugt von ihrer Wertschätzung. Dann, als die Bedeutung seiner Worte ganz zu ihr durchgedrungen ist, spürt er ihr Zittern. Ein kurzes Erschaudern, nackte Haut an der geschmeidigen Seide des Pyjamas.

»Wann machst du dich auf den Weg? Nach …«

»Ich bin schon da. Ich bin heute Morgen angekommen.«

Stille.

»Hunter?«

Sie zögert, weil sie weiß, dass er es nicht ausstehen kann, wenn sie das sagt, aber er weiß, dass sie es trotzdem sagen wird.

»Sei vorsichtig, okay?«

Hunter streckt seine Hand nach dem Gewehr aus, das in dem aufgeklappten Waffenkoffer neben ihm liegt, und fährt mit den Fingern kurz über das Holz. Plötzlich erfasst ihn eine Welle der Erregung und ein prickelndes Verlangen nach der morgigen Jagd.

»Versprochen. Aber nicht zu sehr. Ich will ja nicht, dass du mich langweilig findest.«

Er legt auf, zwingt sich zum Aufstehen, spritzt sich etwas Wasser ins Gesicht, sucht sich ein frisches Hemd aus und zieht sich für das Mittagessen an. Dass sich seine Frau Sorgen macht, wundert ihn nicht; das hier ist keine gewöhnliche Safari. Nicht unbedingt wegen der Beute, sondern vor allem wegen des ganzen Theaters um die Jagdlizenz: Der letzte Jäger, der so eine Lizenz ergattert hatte, bekam mehrere Morddrohungen. Doch ihre Besorgtheit, so nachvollziehbar sie auch ist, ist vollkommen unbegründet: Er hat nicht persönlich auf die Lizenz geboten, sondern über eine seiner vielen Firmen — eigens dafür errichtet, die Spuren kontroverser Anschaffungen von großen Kunden zu verwischen. Verglichen mit den fragwürdigen Übernahmepraktiken und den semilegalen Monopolen, die er manchmal unter dem Radar der Finanzspürhunde verstecken muss, ist es ein Kinderspiel, den Erwerb einer Jagdlizenz für ein Spitzmaulnashorn vor ein paar fanatischen Naturschützern zu verbergen.

Im Restaurant ist nur ein einziger Tisch gedeckt. Weil die geplante Jagd eine gewisse Brisanz mit sich bringt, hat van Heeren für diese Woche keine anderen Buchungen angenommen. Hunter ist sein einziger Gast. Van Heeren erwartet ihn in einem der Clubsessel auf der Terrasse, auf einem niedrigen Beistelltisch aus Holz stehen schon zwei Gin Tonics bereit. Gordons Gin mit Schweppes Tonic, der originale Stoff, nicht die Hipstervariante mit Rosenblättern. Eine Zeitlang sitzen die beiden Männer schweigend nebeneinander, weiter unten funkelt der Pool in der Sonne. Auch sein Gastgeber freut sich auf morgen, merkt Hunter; es kommt nicht jeden Tag vor, dass einer seiner Gäste seine Big Five vollmacht. Schon seit über zwei Jahrzehnten jagen sie zusammen, Hunter hat all seine großen Trophäen mit ihm geschossen. Van Heeren ist nicht nur ein ausgezeichneter Jagdleiter und ein vortrefflicher Berufsjäger, sondern mittlerweile auch ein Freund, was vor allem daran liegt, dass sie sich gegenseitig mindestens einmal das Leben gerettet haben — davon hat Hunter seiner Frau allerdings nichts erzählt. Jeder Jäger durchläuft in seinem Leben drei Phasen: Unsicherheit, Übermut und Bedacht. Dank van Heeren hat Hunter die zweite Phase überlebt — jetzt kennt er seine Grenzen und belässt es beim berechenbaren Risiko. Jäger, die die dritte Phase erreichen, sind für das Wild viel gefährlicher als junge, schießwütige Machos, die denken, ihnen könnte keiner was. Der Löwe, der ihn jetzt noch hinters Licht führen will, müsste verdammt ausgeschlafen sein. Aber jetzt denkt er nicht an den Löwen, der ihm vor langer Zeit von hinten auflauerte, und van Heeren genauso wenig: Die beiden Männer denken an die morgige Jagd. Die Luft zwischen ihnen knistert vor Spannung. Wie zwei Schuljungen am Abend vor dem Schulball, ein bisschen nervös, aber vor allem voller Erwartungen, freuen sie sich auf das Abenteuer, das ihnen bevorsteht. Hunter hat sich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt wie jetzt: Sein ganzer Körper sehnt den Moment herbei, in dem er genau wie Theodore Roosevelt vor über einem Jahrhundert Auge in Auge mit einem der gefährlichsten Tiere der Wildnis stehen wird, sich vollkommen darüber im Klaren, mit einer winzigen Bewegung seines Fingers das Leben des Kolosses beenden zu können, des letzten nahezu prähistorischen Wesens, und in dem Wissen, dass all diese Kraft folglich seinem Willen unterworfen ist. Denn nur er, Hunter, und niemand anderes, steht ganz oben in der Nahrungskette.

*

Die heiße Luft tanzt über dem Elefantengras und lässt den Horizont flirren. Hunter bleibt kurz stehen und wischt sich den Schweiß von der Stirn; es kommt ihm vor, als würde die Luft mit jeder Minute wärmer. Sie sind frühmorgens losgezogen, noch vor Sonnenaufgang; van Heerens Fahrer hat sie quer durch den Park zu der Stelle gebracht, wo das Nashorn, sein Nashorn, vor zwei Tagen zum letzten Mal gesichtet worden war. Von dort aus sind sie zu Fuß weitergegangen, in der Hoffnung, irgendwo eine frische Spur zu finden, aber im kniehohen Gras ist nichts zu sehen. Allerdings haben die Fährtenleser an einer der Wasserstellen frische Exkremente gefunden und aus der Zusammensetzung des Nashornkots geschlossen, dass ihre Beute vielleicht weiter westlich grast, wo Wolfsmilch wächst, nach der es offensichtlich ganz verrückt ist und wo es im Unterholz einfacher Schutz suchen kann. Das sind schlechte Neuigkeiten: Ein Nashorn auf offenem Terrain zu schießen ist schon schwierig genug, eins in den kleinen Wäldern zu verfolgen ist der Albtraum eines jeden Jägers. Außerdem leben neben Hunters Nashorn auch noch zwei junge Männchen in diesem Gebiet. Hunter darf gar nicht daran denken, aus Versehen auf eines der Tiere zu stoßen und aus Notwehr das falsche Nashorn zu erschießen. Das wäre nicht nur für die Population katastrophal, weil die jungen Männchen einen wichtigen Beitrag für den Genpool im Park leisten, es würde den Umweltaktivisten weitere Argumente liefern, ein vollständiges Jagdverbot zu fordern.

Hunters Nashorn ist ein älteres Männchen, das genetisch ausrangiert wurde und deshalb eher ein Störfaktor und keine Hilfe ist; die Weibchen wollen sich nicht mehr mit ihm paaren, aber aus Frust gerät es immer wieder mit den anderen Männchen aneinander. Wenn er das überflüssige Männchen ausschaltet, erweist er der Gruppe auf lange Sicht einen wichtigen Dienst. Wochenlang hat er es auf Fotos und in Videos studiert: Das Tier ist ganz einfach an dem tiefen Riss in seinem rechten Ohr zu erkennen, die Folge eines seiner Kämpfe. Wenn Hunter die Chance bekommt, sich leise anzupirschen, kann er es mühelos identifizieren. Aber wenn sie von einem solchen Koloss plötzlich im Gebüsch angegriffen werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass er weder die Zeit hat, genau hinzusehen, noch die Wahl, nicht zu schießen. Denn Nashörner sind aggressive Burschen: Sobald sie aufgeschreckt werden, greifen sie an, ohne vorher zu kontrollieren, ob es sich um Freund oder Feind handelt.

Van Heeren, der die Nachhut bildete, holt Hunter ein.

»Entspann dich. Wir sind gerade erst aufgebrochen. Hättest du es jetzt schon treffen wollen? Je länger wir es verfolgen, desto günstiger wird es — mit jeder Stunde.«

Er grinst und zeigt auf die Fährtenleser, die vorgelaufen sind und jetzt oben am Hügelkamm auf sie warten.

»Und wer weiß, vielleicht ist es gar nicht in den Büschen, sondern sonnt sich irgendwo im Grasland. Mal schauen, was die Jungs uns zu sagen haben.«

Doch auch auf dem Hügelkamm ist nichts zu sehen. Jedenfalls kein Spitzmaulnashorn. Am Rand der weiter unten gelegenen Schlucht liegt ein Rudel Löwen und ruht sich neben einem angefressenen Zebrakadaver aus; von ihrem Standpunkt aus könnte Hunter sie mühelos treffen. Sie haben sie noch nicht bemerkt, die Jäger laufen gegen den Wind, und Löwen haben sowieso nicht den besten Geruchssinn. Ein prächtiges Männchen ist dabei, ein junges, kräftiges Tier mit tiefschwarzer Mähne. Van Heeren folgt seinem Blick.

»Feel free. Ich setze ihn auf die Rechnung. Meine Löwenquote wurde in dieser Saison längst noch nicht erreicht.«

Hunter grinst; es freut ihn, dass van Heeren seinen Geschmack so gut kennt. Die meisten Safari-Anbieter beschränken sich auf eine Onlineliste mit möglichen »jagdbaren« Trophäen, wobei kein Unterschied zwischen den individuellen Tieren gemacht, sondern einfach pro Rasse ein Preis veranschlagt wird. Als wäre ein Leopard wie der andere. Echte Berufsjäger kennen ihre Tiere und wissen, welches Individuum zu welchem Kunden passt. Denn bei einer guten Jagd sind sich beide ebenbürtig: Ein alter Jäger soll keinen jungen, unermüdlichen Löwen verfolgen, und ein unerfahrener Jäger soll sich nicht mit einem gerissenen und erfahrenen Leoparden messen. Van Heeren leistet Maßarbeit: Wenn er bei einem seiner Erkundungsstreifzüge ein besonderes Tier bemerkt, fragt er diskret, ob Hunter Interesse habe. Meistens resultiert das in einer Jagd. Manchmal ist es auch eine Frage des Wartens, bis die Zeit reif ist. Das hat Hunter von seinem Großvater gelernt: Jahrelang haben sie auf ihren Touren denselben Hirsch beobachtet, ihn wachsen sehen, bis er beeindruckend groß geworden war. Als sein Großvater beschlossen hatte, dass der Moment gekommen war, ihn zu jagen, und dass er Hunters erster Hirsch sein sollte, hatte das Tier das gespürt — es ließ sich nicht mehr blicken. Es hatte sie mehr als zwei Jahre gekostet, bis sie es doch noch erwischt haben, und die ganze Zeit über hatte ihm sein Großvater nicht erlaubt, einen anderen Hirsch zu schießen. Der Hirschkopf war seine erste Trophäe gewesen und hatte ihm eine Lektion erteilt, die er nie wieder vergessen sollte: Respekt vor der Beute. Das, und Durchhaltevermögen.

Hunter schüttelt entschieden den Kopf. So schön der Löwe auch ist, er will sich nicht von seinem eigentlichen Ziel ablenken lassen. Wenn er den Löwen unbedingt haben will, kommt er dafür später nochmal zurück.

»Vielleicht in ein paar Jahren. Halt ihn mal für mich zurück, der wird mit der Zeit nur schöner.«

Mit einem leichten Nicken gibt er den Fährtenlesern zu verstehen, dass sie weiterkönnen; innerhalb kürzester Zeit haben die Männer schon wieder einen ordentlichen Vorsprung aufgebaut. Dabei ist Hunter selbst ziemlich fit — wenn er eins verabscheut, dann sind das schnaufende, schwitzende Weiße mit Bierbauch und aufgedunsenem Gesicht, die nur mit Mühe hinter den Fährtenlesern herstolpern und sich am liebsten mit dem Jeep auf Schießabstand zu ihrer Beute fahren lassen. Er selbst trainiert das ganze Jahr über, um für die Jagd gut in Form zu sein. Obwohl er keinen Spaß am Joggen hat, trabt er mindestens dreimal pro Woche um den Park oder am Meer entlang, und er meldet sich regelmäßig — allerdings nur zähneknirschend — für einen Halbmarathon an. Ausdauer ist der Schlüssel zur erfolgreichen Jagd, denn der Mensch hat dem Wild gegenüber von Natur aus einen Nachteil: Kein einziges anderes Raubtier verbringt seine Tage im Büro, um dann im Urlaub seiner Beute hinterherzurennen. Doch allem Training zum Trotz zieht er gegen die Fährtenleser, die mühelos im gleichen Tempo weiterlaufen, zur Not auch tagelang, den Kürzeren — Touren wie diese liegen ihnen einfach im Blut. Es wirkt so, als könnte ihnen die Hitze und das endlose Laufen gar nichts anhaben — am Ende des Tages sehen sie noch genauso munter aus wie morgens beim Aufbruch. Sogar auf van Heerens Hemd haben sich mittlerweile Schweißflecken gebildet. Der Mittag ist schon weit fortgeschritten, die Sonne scheint senkrecht auf sie herab, und der Horizont hat sich in ein endloses Kräuseln aufgelöst. Auch das Elefantengras ist gewichen, sie laufen jetzt über trockene, rote Erde, was die Spurensuche aber nicht einfacher macht, denn die Hitze hat den Boden so verhärtet, dass selbst das Gewicht eines Nashorns nahezu keine Abdrücke hinterlässt. Doch die Fährtenleser scheinen einer festen Route zu folgen, als wären sie sich ihrer Sache sicher; sogar sehr sicher, denn sie haben das Tempo erhöht, was vermuten lässt, dass sie sich ihrem Ziel nähern. Dann, plötzlich, bleibt einer von ihnen stehen und winkt. Mit einem zufriedenen Grinsen zeigt er auf einen abgebrochenen Ast an einem Strauch. »Dein Nashorn ist ein Leckermaul. Es pickt sich überall die jungen Triebe raus, die älteren Blätter lässt es einfach hängen.« Er klemmt den Zweig zwischen die Finger, quetscht ihn zusammen und rollt ihn kurz hin und her. Erst passiert nichts, dann, als er etwas näher am Stamm drückt, tropft ein bisschen Saft heraus.

»Ich schätze, es hat eine halbe Stunde Vorsprung, nicht mehr.«

»Woher weißt du, dass es meins ist?«

»Das weiß ich nicht. Das hoffe ich.«

Er sieht Hunter fröhlich an.

»Aber ich habe ein gutes Gefühl. Sollen wir wetten?«

Hunter schüttelt die ausgestreckte Hand.

»Zwanzig Dollar.«

»Fünfzig, wenn wir es innerhalb der nächsten Stunde finden.«

»Abgemacht.«

Van Heeren schüttelt den Kopf.

»Das Geld bist du los.«

Hunter zuckt mit den Schultern, ihm war klar, dass der Fährtenleser die Wette nur deshalb vorgeschlagen hat, weil er sich seiner Sache sicher war, doch wenn es stimmt, dass sie seinem Männchen auf den Fersen sind, seien ihm die fünfzig Dollar mehr als gegönnt.

Und tatsächlich — kurz darauf finden die Fährtenleser im Schatten der Sträucher, wo die Erde weich geblieben ist, eine frische Spur. Ein großer, dreizehiger Abdruck, deutlich in den roten Sand gestempelt, mit einem verschlissenen Profil, definitiv von einem älteren Tier. Hunter geht davon aus, dass die Fährtenleser die Hufabdrücke der verschiedenen Tiere genauso mühelos voneinander unterscheiden können wie Schuhverkäufer den Abdruck von zwei verschiedenen Sneaker-Marken, deshalb schwingt er, als sie bestätigend nicken, das Gewehr von der Schulter und lädt es durch. Zeitgleich mit der Waffe begibt sich auch sein Körper in Habachtstellung; ab jetzt reagiert er auf jedes Geräusch, jedes Rascheln im Gebüsch, jeden knackenden Ast, während er selbst versucht, sich so lautlos wie möglich zu bewegen. Van Heeren, der jetzt vor ihm geht, erzeugt in seinen Sandalen nahezu keinen Laut; wie schafft er es nur, so leise zu sein? Sosehr Hunter sich auch bemüht, er kommt sich laut vor wie ein Elefant, der einen Bambuswald durchbricht. Die kleinen Baumgruppen stehen jetzt immer dichter beieinander, und die Dornensträucher verhaken sich in seiner Kleidung; immer wieder muss er sie vorsichtig lösen, um zu verhindern, dass Zweige abbrechen. Nashörner haben ein phänomenal gutes Gehör und einen vollendeten Geruchssinn, der Erfolg dieser Jagd hängt also davon ab, wie viel Krach er macht. Ein knackender Zweig reicht schon aus, um das Tier zur Flucht oder zur Attacke zu bewegen. Die Fährtenleser reden jetzt nicht mehr miteinander; mit kurzen Handzeichen machen sie auf Spuren aufmerksam und passen die Richtung an. Hin und wieder wirft einer eine Handvoll trockene Erde in die Luft, um sicherzustellen, dass sie weiter gegen den Wind gehen — wenn das Tier ihren Geruch auffängt, ist es vorbei. Kurz danach bleibt einer der Fährtenleser stehen. Das Rhino hat sich hier im Schatten eines Strauchs kurz ausgeruht: Im weichen Sand zeichnet sich ein massiver Körper ab. Hunter hockt sich neben den Abdruck, in dem sogar die Hautfalten deutlich erkennbar sind. Es kann noch nicht lange weg sein. Seine Fingerspitzen kribbeln, eine Mischung aus Angst und Aufgeregtheit rauscht durch sein Blut. Erfolg am ersten Tag, das wäre klasse. Und das Terrain, auf dem sie sich befinden, ist viel geeigneter, als er heute Morgen befürchtet hatte. Es gibt zwar einige Sträucher, aber dicht bewaldet ist es hier keineswegs; die verstreute Anordnung der kleinen Baumgruppen ist sogar von Vorteil. Sie können sich ihrer Beute unbemerkt nähern, aber wenn sich das Nashorn in ihre Richtung bewegt, hören sie das auf jeden Fall früh genug. Die Fährtenleser führen sie in einem Bogen um ein dichtes Wäldchen. Hunter spürt, wie das Adrenalin durch seine Adern jagt. Quälend langsam schleichen sie weiter, immer wieder legen sie kurze Pausen ein, um sich zu vergewissern, dass das Tier sie nicht bemerkt hat. Kurz glaubt er, durch das Blattwerk einen schwarzen Schatten zu sehen, aber bevor er sich sicher sein kann, schließt sich das Laub wieder. Dann bleiben die Fährtenleser abrupt stehen. Der Ältere der beiden dreht sich mit einem breiten Grinsen zu Hunter um und bewegt Daumen und Mittelfinger schnell übereinander: Paytime!

Hunter nähert sich vorsichtig, war es tatsächlich so weit? Dann, als würde ihm plötzlich jemand eine Augenbinde abnehmen — »Überraschung!« —, sieht er es: Mitten auf einer kleinen Lichtung, kaum dreißig Meter von ihnen entfernt, knabbert ein schwarzes Nashorn an einem Strauch. Von seinem Standort aus kann Hunter das Knirschen der Zähne hören, mit denen es die Akazienzweige zermalmt. Sein Herzschlag beschleunigt sich, das Blut rauscht ihm in den Ohren; zutiefst beeindruckt von der Größe des Tieres atmet er ein paarmal langsam ein und aus. Das Männchen ist viel massiger als gedacht; Hunters Schätzungen zufolge ist es drei Meter lang. Das Rhino hat sie nicht gerochen, so viel ist sicher; es zieht mit dem Horn einen frischen Ast nach unten, bricht ihn ab und futtert gemütlich weiter. Auch der kleine Gefährte auf seinem Rücken, ein Madenhacker, der von den Zecken in seiner Haut lebt und als Gegenleistung Wache hält, hat sie noch nicht erspäht. Alles ist friedlich. Friedlich und still.

Aufmerksam studiert Hunter das Nashorn. Alles an dem Tier, vom schwerfälligen Leib bis hin zu den plumpen Füßen, wirkt wie eine grobe Skizze: eine erste Idee, die noch ausgearbeitet werden sollte, aber der Aufmerksamkeit des Schöpfers entging. Der vergessene Prototyp einer nicht weiterentwickelten Art. Schwere Hautfalten fallen wie die Platten einer Ritterrüstung über seine Schultern, die dicke Haut ist so spröde, dass sie fast geschuppt wirkt. Das ganze Tier erinnert an ein prähistorisches Reptil: Die Fettrunzeln im Nacken des Rhinos wirken wie die Nackenkrause eines Dinosauriers, und auch der Kopf mit der ausgeprägten Oberlippe, die zwischen Maul und Schnabel zu schwanken scheint, hat etwas Primitives. Aber in dem hellschwarzen Auge, von zarten Wimpern gesäumt, liegt eine fremde Sanftheit, die im krassen Gegensatz zum groben Äußeren des Tieres steht; ja, der Blick hat fast etwas Melancholisches. Hunter wird auf einmal ganz komisch zumute, und für einen kurzen Augenblick weicht die Aufgeregtheit von der Jagd etwas anderem. Es ist keine Ergriffenheit, sondern eher eine Art Ehrfurcht, durch die Nähe eines Wesens erzeugt, das unendlich viel älter ist als er selbst. Noch nie zuvor hatte er das Gefühl, dem Anfang der Evolution so nahe zu sein, wie jetzt, als wäre er in eine Zeit zurückkatapultiert worden, in der es den Menschen noch nicht gab.

Der Fährtenleser stößt ihn an. Worauf wartet er? Hunter fasst sich wieder und richtet seinen Feldstecher auf die Ohren des Tieres. Nashörner haben kleine Ohren, die sie unabhängig voneinander bewegen und mit denen sie die gesamte Umgebung abhören können; beide Ohren, von dichtem, hellbraunem Flaum umsäumt, sind entspannt nach vorne gerichtet. Das Männchen schenkt seiner Mahlzeit die volle Aufmerksamkeit, es sucht mit so viel Sorgfalt die frischesten, saftigsten Blätter aus, als wüsste es, dass es sich um sein letztes Abendmahl handelt. Gespannt lässt Hunter seinen Blick über den Kopf wandern. Die beiden Fährtenleser sind davon überzeugt, das richtige Tier aufgespürt zu haben, und instinktiv spürt auch er, dass das hier sein Männchen ist. Aber aus diesem Winkel ist der Riss an seinem ramponierten Ohr nicht zu sehen, und ein Bauchgefühl reicht nicht aus; er braucht die visuelle Bestätigung. Auch van Heeren späht zögerlich durch sein Fernglas. Letztendlich schüttelt er den Kopf; sie müssen näher ran und mit dem Risiko leben, dass die Beute Reißaus nimmt. Oder — was wahrscheinlicher ist — zum Angriff übergeht, denn Nashörner flüchten nicht, sie kämpfen. Hunter spürt, wie kalter Schweiß an seinem Hals herabrinnt. Sein ganzer Körper ist in Alarmbereitschaft, alle Sinne sind bis zum Äußersten angespannt; all der Ballast der Zivilisation fällt von ihm ab. Das hier, das spürt er, bedeutet leben. Hier, die Gefahr zum Greifen nahe, kann er sein, wer er wirklich ist. Er, Hunter, Mann.

So leise wie möglich zieht sich die Gruppe etwas zurück, um danach wieder einen Bogen zu schlagen. Ideal ist das nicht, denn so spät am Mittag dreht der Wind ständig. Aus den kurzen, abgehackten Gesten der Fährtenleser spricht Ärger: Hunter hätte sein Nashorn unter absolut sicheren Umständen erlegen können. Welcher Idiot lässt denn so eine Chance liegen? Ist es Unverständnis, oder sind sie beleidigt, weil ihr Urteil nicht ausreicht? Diese dämlichen Weißen mit ihren dämlichen Regeln; Jagen ist Jagen, keine Buchhaltung, und folglich eine Sache des Instinkts. Objektiv betrachtet ist es auch dämlich, dieses ganze Theater um ein einziges Nashorn. In den vierziger Jahren hat der berühmte Berufsjäger J. A. Hunter scharenweise Nashörner abgeknallt; den Weltrekord im Nashornerlegen hält er immer noch. Nicht aus sportlichen Gründen, sondern im Auftrag der Behörden: Die Kolonialregierung hatte ein paar örtliche Stämme umgesiedelt, und um zu verhindern, dass sie das Wild jagen würden, musste Ackerland urbar gemacht werden. Dafür mussten die kleinen Baumgruppen gerodet werden, was einen doppelten Vorteil brachte, denn die Tsetsefliege, die viel Vieh auf dem Gewissen hatte, lebte in dem Dickicht. Leider waren die kleinen Wälder auch das Lieblingsterritorium der Nashörner, also mussten zuerst die Rhinozerosse ausgeschaltet werden, damit sie nicht die Holzhacker ausschalteten. In etwas weniger als einem Monat tötete J. A. Hunter mehr als tausend. Ein sinnloses Gemetzel, wie sich später herausstellte: Das Gebiet war unbewohnbar. Tausend tote Nashörner. Sobald Hunter versucht, sich das vorzustellen, überkommt ihn die gleiche Unruhe, die ihn als Kind beschlich, wenn sein Großvater ihm vom Afrika seiner Jugend erzählte, wo er zusammen mit dem anderen Hunter gejagt hatte. Ein Kontinent, auf dem es von Wild nur so wimmelte, unberührt und unendlich reich. Schon damals, als kleiner Junge, wenn er den Geschichten seines Großvaters lauschte, hatte er das Gefühl, dass ihm etwas abgesprochen wurde. Geklaut. Etwas, worauf er ein Anrecht hatte. Und dass er das wahre Afrika, nach dem er sich so sehr sehnte, nie zu Gesicht bekommen würde, weil es schlicht und einfach nicht mehr existierte. Nach und nach war ihm bewusst geworden, dass es seinem Großvater genauso gegangen war. Sogar J. A. Hunter schrieb voller Nostalgie von dem verschwundenen Afrika, dem Afrika vor den Weißen, wo Elefanten und Nashörner einfach stehen blieben, wenn man auf sie zuging, weil sie noch nie gejagt worden waren; zu seiner Zeit waren die Tiere nach hundert Jahren Jagd vor jedem Menschen auf der Hut, der ihren Weg kreuzte. Seit sie geschützt werden, wagen sie sich wieder näher an den Menschen heran. Das Anpassungsvermögen der Wildtiere überrascht Hunter immer wieder; manche Arten wissen anscheinend ganz genau, wo die Reservate aufhören und die Jagdgebiete anfangen. Aber ein solches Blutbad, wie J. A. Hunter es angerichtet hatte, wäre heute schon rein zahlenmäßig einfach nicht mehr möglich. Tausend dieser Kolosse, tot. Hunters ganzer Körper sträubt sich gegen das Bild des gigantischen Kadaverbergs. Wahnsinn. Sogar der alte Hunter behielt Albträume davon zurück: In seinen Träumen rannten die Viecher in Scharen auf ihn zu. Kurz danach wurde dort zur Kompensation, irgendwo auf dünn besiedeltem Gebiet, ein Zuchtprogramm ins Leben gerufen. J. A. Hunter hatte sich gehörig über die unbegreifliche Launenhaftigkeit der menschlichen Spezies geärgert: erst eine Tierart innerhalb eines Monats nahezu ausrotten und danach alles daransetzen, die gleiche Tierart zu schützen und ihre Population zu fördern. Seitdem, überlegt Hunter, ist das Paradox nur noch größer geworden: Hier, wo die Regierung jedes Jahr ein paar Jagdgenehmigungen ausstellt, nimmt die Nashornpopulation wieder zu; in den Nachbarländern, wo sie unter Naturschutz stehen, hat die Wilderei freies Spiel, und sie werden wie Kaninchen abgeschlachtet. Jährlich werden mindestens tausend Tiere gewildert: Auf dem asiatischen Markt sind sie feingemahlen grob geschätzt achtzigtausend Dollar pro Kilo wert, ungefähr das Doppelte vom Goldpreis. Versuch das mal mit einem einfachen Jagdverbot in einem Land zu verhindern, wo drei Viertel der Bevölkerung in Armut leben und Korruption die traditionelle Staatsform ist. Da kann man auch gleich ein paar Goldbarren in den Park legen und daneben ein Schild mit der freundlichen Bitte aufstellen, sie nicht mitzunehmen. Nur dank der sündhaft teuren Jagdlizenzen kann in Ländern wie diesem der Artenschutz gefördert werden, denn nur das, was von wirtschaftlichem Wert ist, ist es wert, beschützt zu werden. Hier, in Afrika, scheren Löwe Cecil und seine Artgenossen die Leute einen feuchten Kehricht. Trügen sie kein Preisschild, würden sie die molligen Kätzchen einfach abknallen: für den Export oder den Kochtopf. Die Zärtlichkeit, mit der die Leute aus dem Westen die Tiere betrachten, ist neumodische Gefühlsduselei. Ein Reiche-Leute-Hobby. Die örtlichen Autoritäten gehen das Problem nur dann an, wenn die korrupten Politiker mehr am Schützen des Wilds verdienen als an dessen illegaler Abschlachtung. Und auch die Ranger vor Ort, die die schwerbewaffneten Wilderer ausfindig machen sollen, müssen dafür, dass sie ihr Leben riskieren, besser bezahlt werden. Ethik, hatte Hunter gelernt, hat überall auf der Welt die gleiche Farbe: die des Dollars. Ob man das gut findet oder nicht, die Trophäenjagd ist die einzige funktionierende Form des Naturschutzes und die einzige Überlebenschance für diese Spezies. Mit dem sechsstelligen Betrag, den er hingeblättert hat, um das eine Nashorn-Männchen erlegen zu dürfen, finanziert er nicht nur ein Zuchtprogramm für den Fortbestand der Art, sondern ermöglicht auch dem Rest der Herde eine faire Chance auf Schutz. Aber das wollen die »Naturschützer« einfach nicht wahrhaben.

Eine Hand auf seinem Arm reißt ihn aus seinen Gedanken; einer der Fährtenleser zeigt durch ein Loch im Laubwerk auf die Lichtung. Da. Jetzt. Das Nashorn zerrt an einem Ast, der nicht nachgeben will, wirft den Kopf hin und her, müht sich mit dem widerspenstigen Busch ab — im Bruchteil einer Sekunde sieht Hunter das ramponierte Ohr. Van Heeren, neben ihm, nickt. Hunter legt das Gewehr an und zielt. Kurz, ganz kurz, nimmt er die Schönheit des Tieres in sich auf. Groß und majestätisch, ein Geist aus anderen, längst vergangenen Zeiten, in der es Herrscher über die Welt war, lange, bevor der Mensch die technischen Tricks entwickelt hat, die es ihm ermöglichen, diesen Koloss so mühelos zu töten. Seine Position ist perfekt: Er kann es genau zwischen Ohr und Auge treffen, das Rhinozeros wird auf der Stelle tot sein. Ohne je zu wissen, woran es gestorben ist. Will er das wirklich, so ein mächtiges und altes Tier töten, ohne dass es seinen Verfolger überhaupt bemerkt hat? Etwas in ihm protestiert, er will Blickkontakt, ein Zeichen dafür, dass das Nashorn sich wenigstens über seine Anwesenheit im Klaren ist. Tief im Innern verspürt er den Drang, einen Angriff zu provozieren: Er will die Kraft des Tieres sehen, die Bedrohung fühlen. Das hier ist ihm zu einfach. Sein Verlangen ist mit dem der Safarifotografen vergleichbar: In den ersten Tagen geben sie sich mit dem Fotografieren von friedlich schlafenden Tieren zufrieden, aber früher oder später wollen sie alle ein angreifendes Tier knipsen, auch wenn das bedeutet, dass es ein Berufsjäger anschließend erschießen muss, um ihre Haut zu retten. Denn die wahre Kraft eines Elefanten oder eines Löwen zeigt sich erst, wenn er auf einen zustürmt, nicht, wenn er friedlich durch das Grasland zuckelt. Kein einziger echter Jäger will sich an einer Sitting Duck vergreifen. Selbst dann nicht, wenn die Ente eine Tonne wiegt.

Neben ihm werden die Fährtenleser langsam unruhig; warum schießt er nicht? Und es stimmt, er hat kein Recht dazu, sie in Gefahr zu bringen. Er hat für eine Trophäe bezahlt, nicht für eine Nahtoderfahrung. Also legt er an, schaut, atmet ein. Im Bruchteil einer Sekunde spielt sich auf seiner Netzhaut im Zeitraffer der Film dessen ab, was folgen wird: Er wird abdrücken, die Kugel wird sich aus seinem Lauf winden, in Nullkommanichts die Distanz zwischen ihm und seiner Beute überbrücken und das Tier genau da treffen, wo es am verwundbarsten ist. Das Nashorn wird versuchen, sich vom Knall abzuwenden, aber es wird hoffnungslos zu spät sein — die Kugel ist immer schneller. Mitten in der Bewegung wird es zusammenbrechen und umfallen. Die Fährtenleser werden sich ihm vorsichtig nähern, und sobald sie sich vergewissert haben, dass es tot ist, wird van Heeren das Tier fotografieren, nicht als Trophäe, sondern als Beweismaterial, und dann werden sie die Behörden informieren. Danach müssen sie auf den Truck warten, der das Tier zum Atelier des Tierpräparators bringen wird, und der wird sich um seine Trophäe kümmern, was ihn einen ordentlichen Extrabatzen kosten wird. Sie werden DNA-Proben entnehmen, und sobald alles Rechtliche geregelt ist, wird das Tier gehäutet und zertrennt und das Fleisch verkauft. Verschwendung ist eine Sünde. Mit diesem Gedanken zielt Hunter: Es wäre schade, diese Chance zu verpassen.

Und dann, aus dem Nichts, taucht ein zweites Männchen auf. Mit drei Schritten steht es zwischen ihm und seiner Beute, schnaufend und brummend. Fassungslos lässt Hunter das Gewehr sinken. Selbst wenn das andere Nashorn das Feld räumt, kann er keinen Schuss riskieren; der Knall könnte es erschrecken, und wenn es angreift, was es, nervös wie es ist, zweifellos tun würde, bliebe ihm nichts anderes übrig, als es auch zu erschießen. Er hat seine Chance vertan. Verzweifelt blickt er sich zu van Heeren um, der gelassen mit den Schultern zuckt.

»So ist das mit dem Jagen. Man bekommt oft die besten Chancen, wenn man sie nicht nutzen kann.«

»Roosevelt?«

»Nein, Hunter. Der andere. Komm, wir gehen.«