5,99 €

Mehr erfahren.

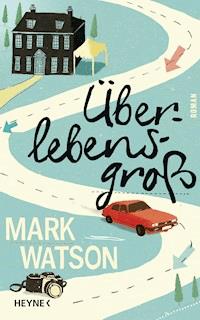

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch kann Leben verändern

Dominic ist Hochzeitsfotograf und verbringt seine Wochenenden damit, die glücklichsten Tage anderer Menschen festzuhalten. In seinem eigenen Leben spielt Glück eher keine Rolle. Er ist meist der, der im Schatten steht, der an zweiter Stelle genannt wird. Einzig seine große Schwester Victoria begegnet ihm auf Augenhöhe und macht ihn zum Komplizen ihres aufregenden Lebenswandels. Doch bald läuft er Gefahr, sie zu verlieren.

Dies ist die Geschichte von Dominic. Und die seiner Familie. Und all der kleinen Dinge, die ein Leben ausmachen. Dominic Kitchen ist Hochzeitsfotograf. An jedem Samstag hält er den glücklichsten Tag im Leben der Brautpaare fest, den Tag, an dem sie den Bund fürs Leben schließen. Er selbst befindet sich immer auf der anderen Seite der Kamera, im Hintergrund. Den Konventionen entsprechend, heiratet er eine nette Frau und lebt sein Leben. Mehr und mehr wird dieses jedoch von einer alten Sehnsucht beherrscht, die ihn zu zerstören beginnt, und er weiß: Er kann niemals glücklich werden. Tagtäglich versucht er, eine Scheinwelt aufrechtzuerhalten und seine Gefühle zu verbergen – doch langsam schwinden seine Kräfte. Innerlich spürt er, wie sich ein Knoten immer enger zusammenzieht, ein Knoten, der sein eigenes Glück massiv bedroht. Denn er liebt eine andere. Und irgendwann kommt der Moment, in dem er seine geheimen Wünsche nicht länger unterdrücken kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

MARK WATSON

Überlebensgroß

Roman

Aus dem Englischen von

Friedrich Mader

Für Paul

PROLOG

Du bist an einem Samstag bei einer Hochzeit in einer Kirche auf dem Land. Braut und Bräutigam sind Freunde aus der Studienzeit, die Letzten in einer langen Reihe, die in den vergangenen zwei Jahren in den Hafen der Ehe eingelaufen sind. Die hohen Absätze der Frauen bohren sich sachte in die weiche Friedhofserde zwischen den Grabsteinen mit verblichenen Namen. Langsam sickert die Menge durch das gewaltige glockenförmige Tor, um von den unverkennbaren Kirchengerüchen empfangen zu werden: altes Holz, verwelkte Blumen, verstaubte Bücher.

Du beobachtest, wie sich die Darsteller auf das Schauspiel vorbereiten. Der Pfarrer in seiner beengenden Robe muss nach dieser noch eine weitere Hochzeit abwickeln; der Fotograf verstreut Zigarettenasche auf dem heiligen Gras. Der Organist dudelt zur Begrüßung vor sich hin und schickt zwischen den Liedern heimlich SMS ab, um die Zustellung seines neuen Kühlschranks zu organisieren. Du weißt, dass sich zur gleichen Zeit in ganz Großbritannien fast identische Szenen abspielen. Allein in diesem Jahr warst du bereits auf fünf Hochzeiten und hast selbst sogar schon einmal kurz vor der Eheschließung gestanden: Du bist in einem Alter, in dem solche Ereignisse dem Terminkalender ihren Stempel aufdrücken, vor allem in den Sommermonaten.

Der Gottesdienst rattert vorbei. In gespielter Theatralik hält der Pfarrer inne, nachdem er die Gemeinde aufgefordert hat, alle ihr möglicherweise bekannten Gründe zu nennen, die gegen eine Trauung des Paares sprechen. Kurzes Schweigen, dann lachen alle. Als er die beiden zu Eheleuten erklärt, erklingen Beifall und leiser Jubel unter dem alten Dachgebälk. Der Fotograf, der beim Gottesdienst kein Blitzlicht verwenden darf, fuhrwerkt mit einem langen Objektiv herum. Die Mutter des Bräutigams wischt sich eine Träne weg, während der Organist den Auszug herunterspult und das frischvermählte Paar im Triumph durch die Reihen seiner strahlenden Freunde schreitet.

Bei der Feier in einem nahe gelegenen Hotel kommst du neben jemandem zu sitzen, den du irgendwie aus dem Studium kennst und der inzwischen Anästhesist ist. Es gibt Suppe, Hühnchen, Alkohol. Der Trauzeuge wartet in seiner Rede mit einer Handvoll Witzen auf, die er am Abend zuvor von einer Webseite geklaut hat. Der Fotograf, immer noch im Dienst, durchkämmt auf der Suche nach zwanglosen Schnappschüssen von Verwandten den Saal. Mit einem Teller Suppe, der übrig ist, weil irgendjemand in letzter Minute abgesagt hat, stillt er den gröbsten Hunger. Schließlich verlagert sich das Geschehen von der Tafel aufs Tanzparkett, zögernd zunächst, dann immer schwungvoller. Außen herum haben sich mit ihren Teetassen inzwischen einige der Älteren niedergelassen, die sich über die jüngsten Entwicklungen in der Familie unterhalten und zweifelnd an frisch aufgeschnittenen Kuchenstücken knabbern. Du küsst den Bräutigam auf die Wange. Du tanzt mit dem Anästhesisten, bis er sich auf die Toilette verdrückt und nicht mehr auftaucht.

Mittlerweile hast du vier Gläser Wein intus und findest den Tag rundum gelungen. Berauscht stürzt du dich ins Tanzvergnügen. Je länger es dauert, desto weniger denkst du an den Organisten, den Pfarrer, die Kellner, den Fotografen: all die Menschen, für die die Hochzeit nicht der schönste Tag im Leben ist, sondern nur ein Teil ihrer Arbeit.

Wenn der Fotograf endlich die diversen Objektive in die jeweiligen Köcher packt und diese in seiner Tasche verstaut, war er seit sieben oder acht Stunden auf den Beinen und gelegentlich auch in der Hocke. Auf der Speicherkarte seiner Kamera befinden sich über fünfhundert Bilder von Leuten, die er nicht kennt. Völlig unbeachtet verlässt er mit seiner Ausrüstung über der Schulter die Feier. Sorgfältig stellt er die Tasche in den Kofferraum seines Escort. Kurz verharrt er am Steuer und vertieft sich in einen abgegriffenen Straßenatlas; mit diesen neuen Navigationsapparaten kann er sich einfach nicht anfreunden. Als er das Licht ausknipst, wird ihm klar, was für ein langer Tag hinter ihm liegt.

Er raucht eine letzte Zigarette und drückt sie in einem Plastikaschenbecher aus. Dann lässt er den Motor an. Er wird erst spät nach Hause kommen.

Das ist seit über fünfunddreißig Jahren mein Samstagnachmittagsprogramm. Tausendmal schon habe ich Mendelssohns Marsch gehört. Ich habe miterlebt, wie das Ehegelübde noch am Tag der Trauung gebrochen wurde, ich war Zeuge, als jemand am Altar sitzen gelassen wurde, ich habe mit einer Brautjungfer geschlafen, statt sie wie vorgesehen abzulichten, und ich habe beobachtet, wie ein Mann an einem Schlaganfall starb, als seine frischvermählte Tochter die Kirche verließ. Ich glaube nicht, dass auf einer Hochzeit etwas passieren kann, das mir neu wäre.

Und dennoch würden mich von den Zehntausenden von Menschen, die ich fotografiert habe, nur die wenigsten erkennen, wenn sie mir heute begegnen; wahrscheinlich würden sich nur die wenigsten überhaupt daran erinnern, dass ich bei der Hochzeit war. Das mag pessimistisch klingen, aber Unsichtbarkeit hat auch ihre Vorteile.

TEIL 1

I

Ich wurde 1950 geboren und erhielt den unseligen Namen Dominic Kitchen. Ich bin acht Jahre jünger als mein Bruder Max und zehn Jahre jünger als meine Schwester Victoria. Dieser große Abstand erzeugte bei mir das anhaltende Gefühl, allen hinterherzuhinken, vor allem meinem Bruder. Wenn ich etwas herausfand, wusste Max es längst; alles, was ich vollbrachte, hatte er entweder bereits geschafft oder geprüft und als bedeutungslos abgehakt. Kurz, ich war einfach zu spät aufgetaucht. Max jedenfalls tat alles, um mich in diesem Glauben zu bestärken.

An einer der zahlreichen Londoner Straßen mit dem Namen Park Street, wo wir lebten, waren wenige Jahre zuvor viele Häuser ausgebombt worden, und viele von den übrigen waren so hässlich, dass sie eigentlich – wie Victoria einmal fröhlich bemerkte – das gleiche Schicksal verdient gehabt hätten. Zwischen den uneinheitlichen Doppelhäusern hing der karge Londoner Nachkriegshimmel wie eine Schüssel Schmutzwasser. An der Ecke gab es einen kleinen Laden, wo Victoria am Wochenende arbeitete; etwas weiter weg tankte ein Pub namens Shipmate die irischen Arbeiter auf, die die Gegend wieder zusammenschusterten. Der besagte Park lag einen knappen Kilometer entfernt, und dorthin ging ich mit meiner Mutter an den Samstagnachmittagen, um auf der feuchten Schaukel auf und ab zu wippen, wenn alle anderen beim Fußball waren. Mein Vater war Sportjournalist und schrieb für die Lokalzeitung über Arsenal – allerdings hätte man bei seinem Stil auf ein viel gehobeneres Publikum geschlossen. Aus meiner Kinderzeit weiß ich noch, wie ich in der Zimmerecke, die Max zähneknirschend an mich abgetreten hatte, im Bett lag und Dad zuhörte, der seine Berichte an die Redaktion durchgab. »Arsenal unterliegt durch virtuoses Tor.« Ein geduldiges Auflachen, nachdem man ihn missverstanden hatte. »Nein, nein. ›Virtuos‹. V, i, r …«

In meiner frühesten Erinnerung hebt mich Dad hoch, damit ich der einen Ente, die sich an diesem schmuddeligen Februarnachmittag herausgetraut hatte, eine Brotkrume zuwerfe.

Mehrere Minuten lang hatte mich die Ente beim Werfen beobachtet, ehe sie sich schließlich näherte, wie um uns einen Gefallen zu tun. »Da kommt sie!« Wie eine Trophäe hielt mich Dad übers Wasser. »Die Ente ist zurück, was für ein Glück!« Das war bei Weitem der lustigste Satz, den ich in den ersten vier Jahren meines Lebens gehört hatte, und ich quiekte vor Lachen. Ein paar Minuten später wiederholte er seinen Erfolg – »Jetzt kommt das Blesshuhn raus aus seinem Haus!« –, als sich im Schilf ein schneeweißer Kopf zeigte. Und dann auf dem Weg aus dem Park der krönende Abschluss mit »Ein Vogeltraum, man glaubt es kaum«, nachdem ein gut gezielter Brotkrumenwurf einen zankenden Schwarm Tauben vor unsere Füße gelockt hatte. Jeder Junge sucht nach Beweisen für die Größe seines Vaters: Bei mir war es Dads Fähigkeit, Reime zu schmieden.

Er hatte einen vollen schwarzen Haarschopf, der nie grau wurde, und eine Brille, die ihm einen intellektuellen Anstrich verlieh. »Die«, sagte er immer und tippte darauf, »hat mich vor der Army bewahrt.« An Winternachmittagen beschlug sich die Brille, und er trug einen rotweißen Fußballschal, den Mum ihm vor vielen Jahren gestrickt hatte. Mum interessierte sich nicht für Fußball; ihre Meinung zu dem Spiel beschränkte sich darauf, dass man als Zuschauer einen schönen Schal umhaben sollte.

Mit ungefähr sechs durfte ich zum ersten Mal mit Max und Dad ins Arsenal-Stadion. Ich bekam einen alten Schal von Max und trippelte beklommen mitten in einer Horde von brüllenden, rauchenden, lachenden Männern in cremefarbenen Jacken und Mützen hinterdrein. Meine Begeisterung für das Spiel hielt sich in Grenzen, doch ich hatte das starke Gefühl, in der Achtung dieser Leute steigen zu können, wenn ich es schaffte, Gefallen daran zu finden. In den engen Straßen um den Fußballplatz wurde das Gewühl immer dichter, und seltsame Ingredienzien gesellten sich dazu: plärrende Verkäufer von Stadionheften, Polizisten auf riesigen Pferden. Es war, als würden sie alle nicht zur Unterhaltung ins Stadion drängen, sondern aus einem ernsten und beängstigenden Grund. Max, der sich angeberisch über verschiedene Spieler ausließ, ignorierte mich nach Kräften und seufzte jedes Mal, wenn Dad mich am Arm fasste, um mich um ein Hindernis zu lenken.

Dann deutete Max auf ein Straßenschild: Victoria Street. »Die ist nach unserer Schwester benannt.«

»Wirklich?«

»Natürlich nicht.« Er schnaubte. »Mein Gott, du hast echt ein Brett vor dem Kopf.«

»Das muss nicht sein, Max«, mahnte Dad, aber so mild, dass es keinen Eindruck auf meinen Bruder machte. Unsere Eltern erhoben so gut wie nie die Stimme, und schon gar nicht, um Max zurechtzuweisen, der Klassenbester und ein talentierter Cricketspieler war und später in Oxford studieren sollte.

Er war ein launischer, durchtriebener Bursche mit fettigen Locken und einer gerissenen Miene, die sich kaum je entspannte. Es heißt, wenn man einen Jungen mit sieben gesehen hat, kennt man auch den späteren Mann, oder so ähnlich. (Je älter ich werde, desto mehr entgleiten mir diese Sachen.) Auf Max traf das jedenfalls zu. In dem verblichenen Lederalbum mit meinen Babyfotos taucht auch Max auf, der mit Sorgenfalten im Gesicht kalkuliert, wie viel an Aufmerksamkeit ich ihn kosten werde. Es ist ein fuchsartiges Gesicht, unkindlich nuanciert und berechnend, das bereits vorauszublicken scheint auf sein zukünftiges Leben auf der Überholspur: die Nadelstreifenhemden und Stifte mit Monogramm, die Finanzoperationen, das oberflächliche, zynische Geschäker mit geschiedenen Blondinen in Nachtclubs im West End.

Nach dem Betreten des Stadions gewann die Menschenmasse für mich noch an Schrecken: Tausende von weißen Gesichtern, die sich so dicht zusammendrängten, dass man unmöglich sagen konnte, welches davon zu welchem Körper gehörte. Dad verschwand zu seinen Kollegen in die Pressekabine. Ich hörte zwar noch, wie er Max im Weggehen bat, auf mich aufzupassen, aber ich wusste ganz genau, dass Max nicht die leiseste Absicht hatte, dieser Aufforderung nachzukommen. Die Tribüne war vollgestopft mit Leibern und Gliedmaßen; ein ungefähr sechzehnjähriger Junge hinter mir benutzte meine Schulter als Stütze, um einen besseren Blick zu bekommen. Als die Mannschaften das Feld betraten, entstand ein lautes Tosen, das im Verlauf des Spiels immer weiter anschwoll. Jede neue Lärmwelle hatte etwas Bedrohliches an sich; es fühlte sich an, als wäre das Geschrei außer Kontrolle geraten und könnte mich jederzeit von den Beinen reißen. Heiser fiel Max ein, und seine Halbwüchsigenstimme erhob sich zu einem selbstbewussten Johlen. Ich musste dringend pinkeln, konnte meinen verachtungsvollen Bruder aber nicht nach dem Weg zur Toilette fragen, zumal ich auch nie allein zurückgefunden hätte.

Als schließlich ein Tor fiel, brüllten die Männer um uns herum lauter denn je und schaukelten vor Begeisterung. Die Menschenmenge brandete hin und her über die Tribünen wie ein Pantomimepferd, dessen Darsteller sich in verschiedene Richtungen bewegen. Auf einmal verlor ich den Halt und schlug mir auf dem Beton das Knie auf. Tränen schossen mir in die Augen, als mich ein Unbekannter hochzerrte. Angewidert schaute Max herüber und winkte mich mit einem demonstrativen Seufzen zu sich. Ohne den Blick vom Spiel abzuwenden, führte er mich eine lange, steile Treppe hinauf und lieferte mich an der Pressekabine ab. Dad saß über sein Notizbuch gebeugt da und kritzelte die merkwürdigen Hieroglyphen, die Journalisten im Zeitalter vor den Computern verwendeten.

»Was ist los, Dominic? Gefällt dir das Spiel nicht?«

Kläglich schüttelte ich den Kopf.

»Dann hilfst du mir eben bei der Reportage.«

Die Atmosphäre von Fleiß in der Pressekabine war tröstlich. Die Journalisten schlürften Earl Grey aus Bechern und berieten sich. »Wer hat da geschossen?« »Danns, glaube ich.« »Ach, egal«, meinte Dad, »sie können es ja nicht wissen, schließlich waren sie nicht hier.« Allgemeines Gelächter. Sämtliche Journalisten trugen eine Brille und hatten ein freundliches Gesicht, genau wie er. Noch längere Zeit danach dachte ich, dass alle Reporter die gleiche Brille aufhätten, so wie Feuerwehrleute Helme. Zwischen seinen Notizen unterhielt mich Dad damit, dass er mit verschiedenen Scheinfiguren unter dem Schreibtisch redete. »Ein Tor, Herr Mohr!« Zwei andere Reporter wollten mitmachen: »Knapp daneben, Herr Mohr!«

»Das reimt sich nicht«, wandte ich ein.

»Da hat er recht, Herr Specht«, bemerkte Dad, und wieder lachten alle. Ich war begeistert darüber, dass Dad an seinem Arbeitsplatz so sehr im Mittelpunkt stand.

»Vielleicht kommst du erst wieder mit, wenn du ein bisschen größer bist«, schlug er vor, als er sich schließlich mit einem Händedruck von jedem seiner Kollegen verabschiedete und die Kabine verließ. Dankbar nickte ich. Doch wonach ich mich wirklich sehnte, war keine Gnadenfrist vom Fußball, sondern die rätselhafte Fähigkeit, mich daran zu erfreuen, die alle anderen zu besitzen schienen.

Beim nächsten Heimspiel von Arsenal blieb ich zu Hause und schaute Victoria zu, die sich auf eine Party vorbereitete. Dazu probierte sie eine Kopfbedeckung nach der anderen aus ihrer beeindruckenden Sammlung an. In der Küche war meine Mutter mit Kuchenbacken beschäftigt und sang in ihrer zerstreuten Art: »The way your smile just beams … the way you dingsda-dingsda.«

Um halb sechs kamen Dad und Max nach Hause, und Max zog mit schrillen Tiraden über den Schiedsrichter her: »Der blöde Trottel hätte seinen Blindenhund mitnehmen sollen!« Sie hatten unseren Nachbarn Mr. Linus dabei. Mr. Linus war athletisch und wendig, so dünn wie der Wäscheständer in seinem Garten. Er war Antiquitätenhändler und erinnerte mit seinem Schnurrbart an die Piloten in Kriegsfilmen. Seine Frau war äußerlich das schiere Gegenteil: rosig und wabbelig wie Pudding, mit langsamen Bewegungen und stets bereit, sich schwer auf den Zaun zu stützen und laut mit meiner Mutter zu tratschen. Mr. Linus ging zwar manchmal mit Max und Dad zum Fußball, aber er war Anhänger des Stadtrivalen Tottenham Hotspur.

»Und, war Dominic jetzt schon bei Arsenal, oder wartet er lieber noch auf eine richtige Mannschaft?«

»Nein, Dominic mag keinen Fußball«, rief Max aus dem Flur.

»Mag keinen Fußball? Heiliger Strohsack.« Mr. Linus schlürfte seinen Tee.

Das war das erste Mal, dass es offen ausgesprochen wurde, und ab diesem Augenblick wurden Sport und ich zu offiziellen Feinden. Trotzdem blieb er natürlich der Schlüssel zu Max’ Anerkennung, und so versuchte ich ab und zu, mich an seinen lärmenden Rangeleien mit anderen Teenagern auf unserer Straße zu beteiligen. An einem Sonntagnachmittag kickten sie einen Tennisball herum, und irgendein ungeschickter Trampel drosch ihn in den Garten eines unfreundlichen alten Paares, das berüchtigt war für seine Neigung zum Konfiszieren. Allgemeines Aufstöhnen. Max rief mich von meinem Aussichtspunkt in unserem winzigen Vorgarten zu sich.

»Meinst du, du kommst über die Mauer da?«

Mir rutschte das Herz in die Hose. »Ich probier’s.«

»Wenn du den Ball holst«, versprach Max, »darfst du mitspielen.«

Ich kletterte über die Mauer und schürfte mir dabei das Knie auf. Dann flitzte ich über den verbotenen Rasen in der Erwartung, gleich angeschrien zu werden. Hastig schnappte ich mir den Ball, und als ich die Mauer wieder hinter mir hatte, ging das Spiel weiter. Weil ich mir nicht sicher war, zu welcher Mannschaft ich nun eigentlich gehörte, rannte ich blindlings dem Rudel kreischender Jungen nach, aber immer ein paar Schritte hinterher und ohne je an den Ball zu kommen.

»Du hast doch gesagt, dass ich mitspielen darf«, beschwerte ich mich bei Max in einer Pause.

»Du spielst ja mit. Du kannst es bloß nicht.«

In meinem ersten Jahr an der Oberschule bekam ich noch eine schlimmere Abfuhr. Max war inzwischen Vertrauensschüler und stand kurz vor seiner Bewerbung in Oxford. Abends lernte er lautlos unter der verstellbaren Tischlampe, deren greller Schein an meinen Augenlidern zerrte, während ich zu schlafen versuchte. Wenn ich mich herumwälzte oder nach dem Einschlafen zu laut atmete, seufzte er mürrisch. »Kannst du nicht ein Mal leise sein? Ich muss arbeiten.«

Gegen Ende des Weihnachtstrimesters spielten wir wie an jedem Mittwochnachmittag Rugby auf einem Platz, der in den vergangenen Wochen zu einer einzigen Schlammkuhle zerpflügt worden war. Es herrschte eine furchtbare Kälte, und meine Hände waren ganz steif und verkrustet vom Dreck. Irgendwann stopfte ich sie unter meinen Pullover, doch genau in diesem Moment wurde mir der Ball zugeworfen; ich versuchte, ihn zu fangen, und wurde voller Begeisterung von einem fünfundsiebzig Kilo schweren Jungen umgerannt, der bereits einen Schnurrbart hatte. Als endlich Schluss war, lief ich zum Pavillon, wo wir uns immer umzogen, bevor wir in alten, ächzenden Bussen zurück zur Schule gekarrt wurden. Die Umkleidekabinen rochen nach saurem Schweiß und den Salben älterer Spieler. Der Sportgestank hing so drückend in der Luft, dass sie ihn wahrscheinlich bis heute, über vierzig Jahre später, nicht vertreiben konnten. Der Boden war übersät mit von den Stiefeln abgeschüttelten Dreckklumpen und kleinen Wasserpfützen, eine Hinterlassenschaft derer, die verwegen genug waren, sich unter die eisige Dusche zu stellen. Manchmal fegten die Unruhestifter der Klasse die Kleider in die Pfützen, was für die Betroffenen nicht besonders angenehm war. Deshalb waren alle bemüht, sich mit den Jungs zu vertragen, die diesen Kniff besonders gut beherrschten.

An diesem Nachmittag waren meine Finger so bleiern vor Kälte, dass ich kaum die Knöpfe an meinem Hemd zubekam. Voller Unruhe bemerkte ich, wie mich die anderen im Anziehrennen immer weiter hinter sich ließen. Mein rechter Stiefel war mit einer Doppelschleife gebunden, und ich hatte die Senkel um die Unterseite geschnürt, um ganz sicherzugehen, dass sie sich nicht lösten: ein Rat, den mir mein Vater am ersten Schultag mitgegeben hatte. Jetzt war der Schlamm an der Sohle so fest zusammengepresst, dass ich nicht zu den Senkeln vordringen konnte, und meine eingefrorenen Finger zupften vergeblich an den Knoten. Immer wütender zerrte ich an den Stiefeln, doch sie waren so verschmiert, dass ich sie einfach nicht packen konnte. So saß ich mit Dreck an den Händen in Hemd, Krawatte, kurzer Hose und Stiefeln da, auf lächerliche Weise halb bekleidet, und spürte den kalten Würgegriff der Panik.

Draußen brummten die Motoren der Busse, und die schnellsten Schüler waren schon unterwegs. Ein oder zwei warfen mir einen mitleidigen Seitenblick zu. Allmählich leerte sich die Umkleidekabine, doch die Dinger hingen fest, und ich war den Tränen nahe. Verzweifelt wankte ich in den Stiefeln hinaus, die auf dem harten Boden so nutzlos waren wie Schlittschuhe. Ich hatte keinen Plan, nur die vage Hoffnung, einen Lehrer zu finden, der mir diskret helfen konnte. Auf einmal erblickte ich Max.

Er schlenderte mit einem Freund vorbei, einem Halunken namens Rowlands, der sich manchmal bei uns in der Küche herumdrückte und sich von Mum Kuchen servieren ließ. Jetzt hielt er eine unerlaubte Zigarette in der Hand.

»Max!«, rief ich.

»Hey.« Rowlands setzte ein spöttisches Grinsen auf. »Ist das nicht Kitchen junior?«

Mit einem Achselzucken ging Max weiter, als wäre ich gar nicht da.

»Ja!«, plärrte ich ihnen nach. »Ich bin’s! Max!«

»Ich glaube, es ist wirklich dein Bruder, Kitchen.« Rowlands scharrte sich das Haar aus den Augen.

»An dir ist echt ein Detektiv verloren gegangen.« Max schaute sich noch immer nicht um.

»Max, Hilfe!«

Ungerührt marschierten die beiden weiter.

Mir brannten die Wangen; der Wind pfiff durch den Pavillon und peitschte gegen meine nackten Beine. Der Busfahrer hupte, damit ich mich beeilte. Ich lief zurück in die Kabine, sammelte meine schmutzigen Sportsachen auf und humpelte kläglich über den Parkplatz. Der Anblick ihres spärlich bekleideten Mitschülers veranlasste die ungefähr dreißig Jungen im Bus zu einem kehligen Heiterkeitsausbruch.

Selbst der Lehrer musste grinsen. »Interessante Auslegung des Begriffs Schuluniform, Kitchen. Aber vielleicht hättest du die Stiefel ausziehen sollen, damit du in die Hose schlüpfen kannst.«

»Hab sie nicht runterbekommen«, murmelte ich.

Das Lachen wurde noch lauter. Ich setzte mich auf den einzigen freien Platz neben einem unbeliebten, komisch riechenden Schüler namens Stephens, schaute zum Fenster hinaus und tat so, als würde ich nicht weinen.

Zurück in der Schule, wurde es noch schlimmer. Ich schleppte mich in meinem desolaten Zustand über den Spielplatz und mied alle Blicke. Inzwischen fühlte ich mich, als müsste ich bis zum Erwachsenenalter so herumlaufen. Am imposanten schwarzen Eingangstor der Schule hielt ich Ausschau nach Mum, die selbst einen vom Teufel geschlungenen Knoten hätte auftrennen können. Obwohl es kein weiter Weg nach Hause war, holte sie mich, den Nachzügler der Familie, gerne ab. Doch heute hatte sie es nicht geschafft; an ihrer Stelle stand meine Schwester Victoria da.

Wie üblich trug sie eine Kopfbedeckung: diesmal ein rotes Barett, unter dem ihr das Haar um die Ohrspitzen flatterte. Sie hatte eine Louise-Brooks-Frisur: kurz und glatt. Für Mums Geschmack war es viel zu kurz, eins von mehreren Attributen, die sie an meiner Schwester unpassend jungenhaft fand. Zu ihrem Barett hatte Victoria eine grüne, zweireihige Jacke mit großen schwarzen Knöpfen angezogen, die unsere Mutter einmal als »überspannt« bezeichnet hatte. Allein die Farbe war ein Schock fürs Auge. Aus der glanzlosen grauen und braunen Masse stach sie heraus wie ein lebendiger Mensch in einem Wachsfigurenkabinett. Als ich mich näherte, kräuselten sich ihre Lippen zu einem fragenden Grinsen.

»Dommo! Was ist denn mit dir los?«

»Gehen nicht runter«, antwortete ich.

»War Max nicht da?«

»Hat mich stehen lassen.«

»Ich erwürge ihn, wenn wir heimkommen.« Sie schüttelte den Kopf. »Na schön. Dann halt dich mal gut fest.« Sie deutete auf das Schultor.

Ich packte eine der schmiedeeisernen Stangen, und Victoria umklammerte die klebrigen Seiten des linken Stiefels. Fast ohne jede Mühe löste sie ihn von meinem Fuß. Hinter mir erstarb das Hohngelächter, das schon wieder eingesetzt hatte. Victoria war zwanzig, und sie besaß eine Lockerheit, die keiner der Schüler – und auch nur wenige Eltern und Lehrer – zu bieten hatte.

Nun wandte sie sich meinem anderen Fuß zu. »Verdammt.« Sie wischte sich an ihren eigenen Stiefeln den Dreck von den Händen. »So ein zäher, kleiner Scheißer.«

Aus dem Publikum hinter uns drang ein schriller Pfiff. Ich fühlte mich an einen der Vögel im Finsbury Park erinnert, als Victorias Kopf herumfuhr und ihre glitzernden Augen den Pfeifer aufspießten, einen Burschen mit Rattengesicht, der Sanderson hieß. Sie warf ihm einen derart verachtungsvollen Blick zu, dass sein Gesicht im Nu tomatenrot anlief. Das Johlen der anderen galt nun ihm, und ich spürte, wie ich mich wieder aufrichtete. Im nächsten Moment taumelte ich zur Seite und wäre beinahe umgefallen, als Victoria mit aller Macht an meinem Stiefel riss.

»Ich hab dir doch gesagt, halt dich fest!«

Wir mussten beide lachen; sie wischte sich noch einmal die Hände ab und erneuerte ihren Klammergriff. Ich starrte auf ihre leuchtend rot bemalten, inzwischen schlammverschmierten Fingernägel.

Mit einem leisen Schrei zerrte sie den Stiefel von meinem Fuß. »Der Sieg ist unser!«

Von einem Elternpaar kam anerkennender Beifall, und sie wischte sich theatralisch mit dem Handrücken über die Stirn wie ein Bergsteiger auf dem Gipfel. Dann ertönte irgendwo aus den Reihen der Zuschauer die Stimme von Rowlands, dem Freund meines Bruders: »Hab schon gehört, dass du es mit den Händen gut kannst!«

Weder ich noch meine Klassenkameraden hätten sagen können, was damit gemeint war, aber die Bande um Rowlands wieherte laut los. Nun lief Victoria rot an. Dann holte sie aus und ließ den Stiefel fliegen. Vor den erschrockenen Zuschauern segelte er durch die Luft und traf Rowlands voll am Ohr. Aufjaulend wankte er zurück und drückte sich die Hand an den Kopf. Alle brachen in Lachen und Jubel aus.

Victoria schnappte sich meinen Schulranzen und packte mich am Arm. »Schuhe an! Weg hier!«

Wie der Komplize einer Gesetzlosen raste ich mit ihr davon, und das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich aufgeregt versuchte, mit ihr Schritt zu halten. Wir rannten, bis wir keuchend und wild lachend das Shipmate an der Ecke zu unserer Straße erreichten.

Nach einer Weile bekam sie wieder Luft. »Also, Dom. Sag Mum nichts, aber ich glaube, wir müssen irgendwo einen einzelnen Stiefel auftreiben.«

Nach diesem legendären Vorfall wurde Victoria bei meinen Mitschülern zum regelmäßigen Gesprächsthema, und entsprechend stieg auch mein Status in der Klasse.

»Kitchen, warum hat deine Schwester denn so kurze Haare?«

»Hat sie einen Freund? Mit wem geht sie aus?«

»Kitchen, schläfst du im selben Zimmer wie deine Schwester?«

Meistens wich ich diesen Fragen aus, so gut ich konnte. Zum Teil aus dem Wunsch heraus, Victorias Privatsphäre zu schützen, als ginge es um eine Meute von gierigen Reportern, die einen Filmstar bedrängten, und nicht um elfjährige Jungen, die ihr nie begegnen würden. Vor allem aber war Victoria für mich fast genauso geheimnisvoll wie für meine Klassenkameraden. Doch das lag nicht etwa wie bei Max an einer Aura der Unnahbarkeit, sondern einfach an der Tatsache, dass sie als Zwanzigjährige praktisch einer anderen Gattung angehörte.

Für mich hatte es immer den Anschein, als könnte sie jederzeit verschwinden. Obwohl sie bei uns wohnte, bekam ich sie mitunter tagelang nicht zu Gesicht. Beim Frühstück rauchte sie Zigaretten, und sie kochte für sich selbst zu Zeiten, die in unserem ansonsten sehr geordneten Haushalt völlig aus dem Rahmen fielen. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, wenn um Mitternacht der Duft von getoastetem Käse nach oben wehte. Und aus ihrem Zimmer, das an meines grenzte, hörte ich an Samstagabenden, wie sie sich nach dem Pubbesuch laut mit ihren Freundinnen über Dinge unterhielt, von denen ich keine Ahnung hatte.

»Glaubt mir, in ein paar Jahren werden alle Models so aussehen. Wie Gespenster und mager wie Vogelscheuchen.«

»Für dich ist das doch gar nicht schlecht, Vic. Hast sowieso schon eine Frisur wie ein Junge.«

»Aber keinen Hintern wie ein Junge. Schaut nur.«

»Du hast einen herrlichen Arsch. Solche Kurven hätte ich auch gern.«

»Na ja, von uns wird sowieso keine Model. Also verputzen wir mal den Käse, der isst sich schließlich nicht selber auf.«

Während Max alles daransetzte, seine Welt vor mir zu verschließen, gestattete mir Victoria unverhoffte Einblicke in die ihre. An einem Samstagnachmittag rief sie von oben nach mir: »Domino!«

Ich saß gerade auf dem dienstältesten Möbelstück meiner Eltern, einem erbsengrünen Chesterfield-Sofa, und ließ die Finger über dessen Muster aus Mulden gleiten, während ich eher nebenher einen Kriegsfilm im Fernsehen verfolgte. Arsenal spielte zu Hause, daher war ich allein. Mum bereitete gerade einen Auflauf für Abendgäste zu; aus der Küche wehte das Aroma von gebratenem Fleisch, und ihr Geträller drang durch das Fauchen und Zischen des schweren alten Kessels. »Dingsda-dingsda-dingsda, das dingsda vie en rose.« Als ich Victorias Stimme hörte, stand ich sofort auf und hüpfte die Treppe hinauf.

»Dom!« Wieder ihr Ruf, gedämpft und fern. Schließlich wurde mir klar, dass er aus dem Bad kam. »Sei bitte der beste Bruder aller Zeiten und bring mir mein Buch! Es liegt gleich drüben auf dem Bett.«

Ich betrat ihr Zimmer. Wie immer glich der Raum einem Fundbüro. Kleider, Mützen und Schuhe waren wahllos verstreut; auf Tellern prangten vergessene Imbissreste. Auf dem Bett befanden sich ein grünes Päckchen Tabletten und wie angekündigt das Buch: Lolita. Ein schwerer Band in kräftigen Farben. Ich hob es auf und klopfte vorsichtig ans Bad.

»Herein!«

Ich schob die Tür auf. Victoria lag in der Wanne, umhüllt von schaumigem Seifenwasser. Auch Bäder waren etwas, das sie zu völlig unberechenbaren Tageszeiten genoss. Ihr Kopf lehnte an der Wand mit ihrem Gittermuster aus braunen Fliesen, die in den Fünfzigerjahren verlegt worden und damals bereits aus der Mode waren. Über dem Wasserspiegel waren die von der Hitze geröteten Rundungen ihrer Schultern zu erkennen. Auf der anderen Seite ragten die Schienbeine heraus, und ihre Füße ruhten neben den Hähnen. Obwohl über die hohen Wände der Wanne hinweg sonst nichts zu sehen war, wandte ich den Blick ab, weil ich das für vornehm und diskret hielt.

Victoria lachte über meine Verschämtheit. »Du darfst mich ruhig anschauen! Ich hab dich am Tag deiner Geburt ja auch nackt gesehen!«

Ihre tiefbraunen Augen – fast so schwarz wie ihr Haar – leuchteten vor Belustigung. Sie hatte eine rundliche Stupsnase und an diesem Tag leuchtend roten Lippenstift aufgelegt. Es war ein attraktives Gesicht, doch weniger aufgrund eines besonderen Merkmals als aufgrund seiner Gesamtwirkung, und das galt wohl auch ganz allgemein für Victoria. Ihr Reiz für die meisten Menschen schien in einer Qualität zu liegen, die man nicht übersehen, aber andererseits auch nicht beschreiben konnte.

Ich hob den Blick von dem unordentlichen Haufen ihrer abgelegten Kleider und richtete ihn auf Victoria.

»Was verpasse ich unten gerade?«, fragte sie. »Irgendwas Aufregendes?«

»Mum macht einen Auflauf.«

Sie lachte leise. »Ja, das hab ich gerochen. Wahrscheinlich riecht man es noch in Frankreich.« In den Rohren hinter der Wand gurgelte Wasser. »Willst du was Geheimes sehen?«

Ihr linkes Bein erhob sich langsam aus dem Bad, und ein rosiger Fuß streifte den Porzellanhahn mit dem geschwungenen H. Knapp über dem Wasserrand, nur ein Stück über ihrem Knie, bemerkte ich ein kleines grünbraunes Mal. Inzwischen hatte ich meine Verlegenheit völlig vergessen. Ich beugte mich vor, bis die zunächst kaum zu erkennende Gestalt des Flecks deutlich hervortrat.

»Eine Schildkröte!«

»Das ist eine Tätowierung.« Stolz tippte Victoria mit dem Zeigefinger auf den winzigen Kopf. »Wie findest du es?«

Schildkröten hatte sie schon immer geliebt, und manchmal in den Ferien hütete sie die ihrer Freundin Maudie. Dann nahm sie mich mit nach draußen, um zuzuschauen, wie das Tier teilnahmslos durch unseren kleinen Garten kroch und dabei den Kopf in Gras- und Strauchbüschel steckte.

Ich starrte das Tintenbild auf ihrem Schenkel an. »Es ist toll«, sagte ich nach einiger Überlegung.

Sie lachte. »Danke, Dom.«

»Wo … hast du es her?«

»Von einem Typen in Willesdon.«

»Hat es wehgetan?«

»Ja, ziemlich sogar.«

Ich strengte mich an, um mir die Szene mit der begrenzten Palette meiner Fantasie auszumalen: ein massiger, kahler Mann, der in einem schäbigen Raum in einem Stadtteil von London, den ich noch nie besucht hatte, eine Nadel in die Haut meiner Schwester bohrte, während im Radio Popmusik lief und Leute herumstanden, die rauchten und sich über Sex oder Partys unterhielten.

»Ein Penny für deine Gedanken.«

»Wirklich?«

»Na ja, ist bloß so ein Ausdruck, aber wenn du dich fürs Reden bezahlen lassen willst, dann seh ich mal, was ich machen kann.«

»Ich hab nur überlegt, ob Mum und Dad davon wissen.«

Victoria stieß ein leises, amüsiertes Pfeifen aus. »Natürlich nicht! Das gäbe was! Außerdem geht es sie auch gar nichts an. Aber stell dir bloß den Aufstand vor. Da würden alle Lichter ausgehen!« Bedächtig zog sie das Bein wieder ein, und die Schildkröte tauchte im Wasser unter. »Wenn sich das in der Kirche rumsprechen würde, würde sich Mum nicht mehr vor zur Kommunion trauen.« Ihre Augenbrauen hoben sich in liebevollem Spott, und die dunklen Augen funkelten mich wieder an. »Deshalb musst du dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen, Dom.«

Mutter sang noch immer unten ihr »Dingsda-dingsda«, während sie das Gemüse in grobe Stücke hackte. Wir hörten ihr einen Moment zu.

»Sie können ja nichts dafür.« Victoria deutete vage mit dem Kinn in die Richtung des Geträllers. »Sie sind in dem Glauben aufgewachsen, dass nichts erlaubt ist und dass man kein Geld ausgeben darf. Sie begreifen einfach nicht, dass wir …«

Mitten in ihrem Satz ging unten die Haustür auf; es polterte zweimal, als Max die Schuhe abwarf, dann wurden leise Worte gewechselt. Mr. Linus machte einen Witz, den er mit einem bellenden Lachen unterstrich, und Dad reagierte mit einem verzagten Glucksen. Ich ahnte, dass Arsenal verloren hatte. Victoria griff nach ihrem Roman und tippte sich, als ich aus dem Bad schlüpfte, an die Nase, um mich an unseren Pakt zu erinnern.

Was mich zu meiner Schwärmerei für Victoria trieb, war ihr aufrührerischer Geist, wenngleich sich ihre Auflehnung weniger gegen die Gesellschaft richtete – all das spielte sich in einem eher bescheidenen Rahmen ab – als gegen die höflichen Gewohnheiten unseres Haushalts und des Alltags ingesamt. Sie war es, die Schwung in unser Familienleben brachte. Sie pochte darauf, dass die Mittsommernacht mit einem Picknick begangen und dass gleich nach dem ersten Schneefall nach einem schlittenfreundlichen Hügel gesucht wurde. Jedes Jahr nahm sie mich zur Bonfire Night am Alexandra Palace mit, eine Veranstaltung, die meine Mutter mied, weil der Lärm des Feuerwerks sie an die Bomben aus dem Krieg erinnerte.

»Man lebt nur einmal, Dom«, erklärte sie mir des Öfteren, »und manche Leute schaffen nicht mal das.«

Auf dem Weg nach Southwold in unseren alljährlichen Urlaub fing sie endlose Spiele an und hielt die Witze von Jahr zu Jahr am Leben. Sie strich ihr Zimmer schwarz, organisierte eine Fahrt zum Erdbeerpflücken und machte sich auf zu Open-Air-Konzerten oder Underground-Kunstausstellungen. Wenn ich schlaflos im Bett lag, während Max am Schreibtisch in der Ecke lernte, hörte ich, wie sie loszog in die Nacht, und sehnte mich danach, mitkommen zu können, auch wenn ich gar nicht wusste, wohin sie wollte.

Vor nicht allzu langer Zeit – 2003 oder einem dieser immer seltsamer klingenden Jahre – machte ich Fotos bei einer Marketingpreisverleihung. Eigentlich habe ich nicht viel übrig für solche Jobs: Man richtet die Kamera auf grinsende Manager der mittleren Führungsebene, die nach Aftershave stinkend mit ihren wertlosen Trophäen posieren. Die Veranstaltung war vorbei, und ich packte gerade meine Kamera weg, als mir jemand auf die Schulter tippte und zögernd meinen Namen nannte: »Kitchen?« Ich drehte mich um, und nach kurzem Kramen im Gedächtnis erkannte ich den Sprecher. Es war Rowlands, den der Rugby-Stiefel getroffen hatte.

Einem Mann am falschen Ende seines Lebens zu begegnen, nachdem man ihn zuletzt gesehen hat, als es noch vor ihm lag, ist eine beunruhigende Erfahrung. Die Jahrzehnte hatten Rowlands um den größten Teil seines langen Haars erleichtert; den grauen Restflaum hatte er nach Skinheadart abrasiert, die zu einem Mann seines Alters nicht passte. Kurz stieg in mir die Freude über meinen struppigen Schopf auf. Der frühere Klassenkamerad meines Bruders hatte sich einen ziemlichen Ranzen zugelegt und trug einen Smoking, der ihm etwas zu klein war.

»Dominic Kitchen! Der kleine Dominic Kitchen! Dachte ich’s mir doch, dass du das bist. Gesichter vergess ich nie. Haha.« Er war betrunken und beugte sich beim Sprechen unangenehm nah zu mir vor.

»Rowlands?« Mir fiel auf, dass ich seinen Vornamen nicht kannte.

»Ja, Pete Rowlands.« Er streckte die Hand aus, und kurz streifte mich der böse Verdacht, dass er mir eine Visitenkarte geben wollte. »Das ist also inzwischen dein Geschäft? Bilder machen?«

»Ich bin selbstständiger Fotograf«, erwiderte ich. »Hauptsächlich Hochzeiten und so weiter, aber manchmal auch …«

Doch das interessierte ihn eigentlich nicht, und er lenkte die Unterhaltung in eine unvermeidliche Richtung. »Was ist eigentlich aus Max geworden? Damals waren wir noch eine Zeit lang in Verbindung. Aber jetzt hab ich ihn schon … mein Gott … seit dreißig Jahren nicht mehr gesehen!« Er grinste, als wäre das unerbittliche Voranschreiten der Zeit ein besonders gelungener Witz.

»Er managt Sportler. Als Teilhaber der Firma.«

»Sportler! Auch welche, von denen ich schon mal gehört habe?«

»In erster Linie Cricketspieler. Und er veranstaltet Events für Großunternehmen. Jedenfalls ist er sehr reich.«

Rowlands lachte. »Das kann ich mir vorstellen! Cleverer Hund, dieser Max! Richte ihm doch Grüße von mir aus.« Eine Aufforderung, die immer hohler wirkt, je älter man wird. Dann trat ein gerissenes Flackern in seine Augen. »Und natürlich gab’s da noch diese wunderschöne Schwester von dir.«

Ich spürte, wie mir jedes Wort im Hals stecken blieb, und schluckte mehrmals. Doch dann erlöste mich ein glücklicher Umstand von diesem Gespräch: Ein Preisträger des Abends versuchte, meine Aufmerksamkeit zu wecken. Er wollte noch einmal mitsamt seiner hässlichen, gravurgeschmückten Vase abgelichtet werden. Sofort nutzte ich die Chance. »Entschuldige, ich arbeite noch …«

Erneut presste Rowlands seine schweißige Hand um meine. »Natürlich. Die Pflicht ruft. Haha. Also, wie gesagt, Grüße an Max.«

Er watschelte zurück in die Schar angeheiterter Führungskräfte und verschwand aus meinem Blickfeld. Eine Weile stand ich reglos da und konnte einfach nicht fassen, dass meine letzte Begegnung mit ihm tatsächlich über vierzig Jahre zurücklag. Für einen kurzen Moment redete ich mir sogar ein, dass es einfach nicht wahr sein konnte; dass es ein viel früheres Jahr war und dass ich nur an eine Zimmertür klopfen musste, um Victoria wieder vor Augen zu haben. Dann warf sich der Preisträger in Pose, und ich schlang mir mit unsicheren Händen den Kameragurt um den Hals.

II

Wenn man jung ist, hat der Familienalltag den Anschein absoluter Dauerhaftigkeit und Richtigkeit. Bestimmte Bestandteile des Wochenendes wiederholten sich mit solcher Zuverlässigkeit, dass ich gar nicht auf die Idee kam, bei anderen könnte es nicht so ablaufen. Victoria arbeitete im Laden an der Ecke, kam betrunken aus dem Shipmate nach Hause und rumpelte die Treppe hinauf. Max las Mathebücher am Esstisch. Dad diktierte geduldig am Telefon seine Fußballberichte und fand nebenher noch Zeit für eine Partie Schach mit mir. In schöner Regelmäßigkeit beendete er das Spiel mit einem Scherz. »Gute und schlechte Nachrichten, Dominic. Die schlechte: Du bist schachmatt.«

»Und was ist die gute Nachricht?«

»Das Gleiche. Aber es ist nur für mich eine gute Nachricht.«

Mum beobachtete all diese Aktivitäten aus einer gewissen Distanz. Am Sonntag kümmerte sie sich um den Braten, sie strickte, und sie machte die Sparsamkeit im Haushalt zu ihrem Hobby. Sie benutzte Seifenstücke, bis sie dünn wie Finger waren, und lief die sechs Kilometer zum Einkaufen und wieder zurück, um keine Busfahrkarte kaufen zu müssen.

Doch als ich elf war, verschwand Max nach Oxford, und danach traten allmählich Veränderungen ein.

An einem ziemlich warmen Nachmittag Ende September fuhren wir alle los, um Max in seinem neuen Zuhause abzuliefern. Wir drei Kinder saßen unbequem auf der Rückbank, Schenkel an Schenkel auf dem heißen Leder wie Kartoffeln im Backrohr, überhäuft von Max’ Habseligkeiten in Kartons. Victoria war erst spät aufgewacht und hatte das Frühstück verpasst; sie kaute an einem nach Schweiß riechenden Käsesandwich. Dad war noch aufgekratzter als sonst und sang ständig Bruchstücke von einem Lied, das sich um einen Fluss namens Cherwell drehte. Immer wenn er wieder damit anfing, mahlte Max mit den Zähnen.

»Wo hast du dieses blöde Lied überhaupt her?«

»Heute ist ein großer Tag!« Dad ließ sich die gute Stimmung nicht verderben. »Der erste Kitchen seit über siebenhundert Jahren in Oxford!«

»Ach, hör doch auf damit, Harry, wenn es ihn stört!«

»Er soll sich lieber mitfreuen«, stimmte Victoria gedämpft von ihrem Sandwich ein. »Bald hat er eine Robe, dann kann er selber singen und haufenweise Scheiß bauen.«

»Victoria, das reicht jetzt, danke.«

»Mir reicht’s auch, und zwar von allen«, knurrte Max.

Angesichts der Tatsache, dass Max jahrelang unermüdlich unterm Schreibtischlicht gebüffelt hatte, um sich den Traum von Oxford zu erfüllen, wunderte ich mich über seine schlechte Laune. Sein Gesicht wirkte wund vom vielen Rasieren. Und er war sichtlich zerstreut, als Victoria mit unserem üblichen Reisespiel begann und Buchstaben vom Kennzeichen eines vorbeifahrenden Fiat ablas.

»Meine Damen und Herren, wir beginnen mit G-E-O.«

Nachdem das Nummernschild ausgerufen worden war, hatten die Mitspieler zwanzig Sekunden Zeit, um mit den Buchstaben in der vorgegebenen Reihenfolge ein möglichst langes Wort zu bilden.

Max zupfte an einer Locke seines übermäßig frisierten Haars. »Muss das jetzt sein?«

Victoria schaute ihn amüsiert an. »Dir fällt wohl nichts ein.«

»Also gut, Geologie.«

»Acht Buchstaben! Mehr schaffst du nicht?« Victoria stieß mich an, um mich an ihrer Belustigung teilhaben zu lassen.

Gereizt rutschte Max auf seinem warmen Bankabschnitt herum. »Und was ist dein Wort, du Genie?«

»Gettoisierung.«

Mum fuhr verdutzt herum. »Was in aller Welt soll denn das heißen?«

»Es bedeutet, dass man Leute in ein Getto steckt.« Mürrisch blickte Max hinaus auf die Straße.

»In was steckt man sie?«

»Anders ausgedrückt, man trennt sie vom Rest. Man isoliert sie«, erklärte Victoria. »Wie zum Beispiel bei Frauen in bestimmten Einrichtungen oder …«

»Halt den Mund.«

»… in bestimmten Universitäten.«

»Halt den Mund, Victoria. Dafür hab ich jetzt keinen Nerv.«

»Schon gut«, beschwichtigte Mum, »ich hätte gar nicht fragen sollen.«

Max, der sich weiter rastlos mit einer Hand das Haar glatt strich, blitzte uns an und wandte sich wieder dem Fenster zu. Victoria und ich tauschten ein Grinsen aus. Max rümpfte die Nase, als sie betont genussvoll den Rest ihres Käsesandwiches verschlang.

Das Zentrum von Oxford war verstopft mit kleinen Autos, die ernste junge Männer mit Gepäck absetzten. Wir wurden zu einem blassen Steinbau dirigiert. Über dem Eingang zum Treppenhaus prangten drei Namen in einer peniblen Handschrift, die sie aussehen ließ, als stünden sie schon seit hundert Jahren dort.

1. KITCHEN, M.

2. RODWELL, J.

3. SHILLINGWORTH, T.

Noch heute denke ich manchmal daran, wie ich diese Auflistung betrachtete. Die Vorstellung, dass mir der Name »Shillingworth, T.« damals überhaupt nichts sagte, verleiht der Erinnerung etwas Seltsames und lässt mich fast daran zweifeln, dass sie aus meinem Leben stammt.

Ungefähr eine Stunde lang schleppten wir Sachen in den kahlen Raum. Ich blieb in Victorias Nähe, die immer zwei Kartons gleichzeitig aus dem Kofferraum hievte und Mum damit zu einem mahnenden Blick veranlasste. »Vorsicht. Lass dir lieber von Max helfen.«

»Das schaff ich schon«, antwortete Victoria.

»Sie ist wie ein Junge, wirklich«, jammerte Mum und sah Victoria nach, die mit langen Schritten den Hof überquerte.

Kaum hatte sich Max in seinem neuen Quartier niedergelassen, da war ihm auch schon anzumerken, dass er ungeduldig auf unseren Aufbruch wartete. Doch Dad kochte erst einmal Tee, um den feierlichen Anlass weiter auszukosten. Er hielt kurz inne und blickte durchs Fenster auf den verlassenen Rasen. »Ich wette, dass dieses Zimmer im Lauf der Jahre einige berühmte Bewohner hatte.«

Max knurrte unverbindlich.

»Wordsworth war doch auch hier am College, glaube ich.«

»Cambridge«, murmelte Max.

Dad fuhr fort, ohne ihn zu beachten. »Vielleicht hat er genau aus diesem Fenster geschaut, als er die Worte schrieb … wie ging das gleich wieder … Nichts Schöneres hat die Erde aufzuweisen …«

»Das war in London«, korrigierte Max. »Und er hat in Cambridge studiert.«

»Sag ich doch.« Dad nickte. »Einfach fabelhaft, wenn man auf so eine Geschichte zurückblicken kann.«

»Außerdem sind Oxford und Cambridge sowieso irgendwie das Gleiche.« Mit ihrer Bemerkung handelte sich Mum einen säuerlichen Blick von Max ein.

Als er uns endlich mit Anstand loswerden konnte, begleitete uns Max hinaus zum Hof. Dort begegneten wir Rodwell, J. Er war klein, sein Haar lichtete sich bereits, und seine forsche, abgehackte Sprechweise erinnerte mich an Leute vom Radio.

»Hab gerade den anderen kennengelernt«, erklärte Rodwell. »Tom Shillingworth. Wirklich netter Kerl. Wissen Sie, er spielt schon Cricket für Surrey.« Rodwells kleine Augen leuchteten aufgeregt hinter den Brillengläsern. »Echter Glückstreffer, dass wir in seinem Zimmer gelandet sind!« Auch das war ein Moment, über den ich später oft nachgrübeln sollte.

»Das war heute alles ein bisschen viel«, meinte Mum auf dem Heimweg still. Diesen Spruch benutzte sie oft, auch an Tagen von eher bescheidener Aktivität. Manchmal machte sie den Eindruck, als wäre das Leben selbst ein bisschen viel für sie.

Ich schielte hinüber zu Victoria, die mit geschlossenen Augen am Fenster lehnte. Draußen malte die Sonne bereits ein zartes Rosa auf die Asphaltfläche der Schnellstraße. Seit ich denken konnte, war dies das erste Mal, dass wir nur zu viert waren: als wäre Max von einer unsichtbaren Hand aus dem Auto gepflückt worden.

Auch am folgenden Abend war es wieder sehr warm. Victoria kam ungefähr zur Teezeit nach Hause und ging gleich hinaus in den Garten, um nach Hercules zu sehen, der Schildkröte ihrer Freundin. Sie trug einen sommerlichen Strohhut, Sandalen und ein rotes Baumwollkleid, das nach oben rutschte, als sie sich auf den Boden kauerte und den Inhalt einer Tüte vom Eckladen ausschüttete. Sofort machte sich die Schildkröte über ein Blatt Kopfsalat her, und Victoria streichelte ihr lobend über den Panzer.

»Ohne Max ist es nicht mehr das Gleiche, oder?«

»Stimmt«, antwortete ich, »es ist besser.«

Sie gackerte los. Ich fühlte mich immer gut und erwachsen, wenn ich sie zum Lachen brachte.

In diesem Augenblick tauchte am Zaun unsere Nachbarin Mrs. Linus mit einem Wäschekorb in den molligen Armen auf. Ihr Gesicht war breit und rosig; selbst im Ruhezustand schnaufte sie beunruhigend laut. Wahrscheinlich war sie ungefähr so jung wie meine Eltern, aber ich stellte sie mir zwanzig Jahre älter vor.

»Max ist jetzt also in Oxford.« Sie gehörte zu den Menschen, deren hauptsächliches Vergnügen an der Konversation in der Wiederholung bekannter Fakten liegt.

»Ja, gestern ist er umgezogen.«

»Hat Grips, der Junge.«

»Auf jeden Fall.« Victoria lächelte höflich und wandte sich nach mir um, als wollte sie ein Gespräch mit mir fortsetzen.

Doch nun war Mrs. Linus auf die Schildkröte Hercules aufmerksam geworden. »Hastse wieder mal am Hals, hm?« Amüsiert beobachtete sie, wie die Schildkröte die leere Tüte beschnüffelte. »Komisches kleines Ding, was? Was frisst die eigentlich?«

Victoria lächelte sichtlich angestrengt. »Ach, Blattsalat und so.«

Inzwischen war Hercules halb in die Tüte gekrochen und ruckte mit dem Kopf hin und her, um sie abzuschütteln. Mrs. Linus kicherte. »So ein blödes Viech!«

»Diese Schildkröte ist vielleicht dumm«, erwiderte Victoria, »aber sie wird wahrscheinlich hundert Jahre alt. Sie wird noch leben, wenn wir alle schon längst verschwunden sind.«

Das brachte das Gespräch zum Stillstand, doch es wurde wiederbelebt von dem schneidig aussehenden Mr. Linus, der sich mit einer weißen Mütze und Sonnenbrille auf dem Rasen zeigte. »Heiliger Strohsack, Pat. Willst du etwa den ganzen Abend hier draußen bleiben?«

»Wollte nur kurz was sagen zu Max, weil der doch jetzt in Oxford ist.«

»Ja, ja. Man könnte meinen, er ist zum Ritter geschlagen worden.« Mr. Linus bedachte uns mit einem ironischen Zucken der Augenbrauen. »Geht euch bestimmt auf die Nerven, das Thema!«

»Ach, es geht uns sogar schon ziemlich lange auf die Nerven«, antwortete Victoria kess.

Linus lachte und wandte sich zu mir. »Also, Dom, ich weiß, du bist kein Fußballfan, aber frag doch deinen Dad, ob er gestern das Ergebnis der Spurs gesehen hat!«

Ich versprach es ihm.

Linus nickte, zog die Mütze vor Victoria und legte dann die Hand auf den Arm seiner Frau. »Gehen wir, Liebes.«

Wir beobachteten, wie sie in Mrs. Linus’ Watscheltempo den Rasen überquerten. Mr. Linus wartete geduldig, als sie sich bückte, um den Wäschekorb unter der Leine abzustellen, und sich langsam wie ein Hochseedampfer aufrichtete. Dann nahm er sie wieder am Arm und führte sie hinein.

Das war unsere letzte Begegnung mit Mr. Linus. Drei Tage später verschwand er für immer. Doch das fanden Victoria und ich erst Wochen später heraus, und selbst da nur über Klatsch aus dem Eckladen. Eines Tages hüpfte sie noch lebhafter als sonst die Treppe herauf und hämmerte an meine Tür. »Dom, sensationelle Neuigkeiten!«

Doch sie wartete bis zum Abendessen, um unsere Eltern damit zu konfrontieren. »Stimmt es, dass Mr. Linus verschwunden ist?«

Schweigen. Sie sahen sich an und legten das Besteck weg, als hätten sie es vorher vereinbart.

»Ich glaube, ja«, antwortete Dad schließlich und fixierte stirnrunzelnd die gekochten Kartoffeln auf seinem Teller.

»Warum?«

Dad schüttelte den Kopf. »Wir haben keine Ahnung.«

»Lassen sie sich scheiden? Ihr müsst doch darüber geredet haben.«

»Es ist nicht das Gleiche, ob man darüber redet oder die Nase in die Angelegenheiten anderer Leute steckt«, bekundete Mum. »Wir waren drüben, um zu sehen, ob bei Mrs. Linus alles in Ordnung ist. Aber ausgefragt haben wir sie nicht.«

»Schön saftig, das Rindfleisch.« Dad machte keinen Hehl aus seiner Absicht, das Gespräch schnellstmöglich abzuwürgen.

»Meine Güte.« Victorias dunkle Augen blitzten. »Tragödie in der Park Street! Würde mich wirklich interessieren, was dahintersteckt. Ist er mit einer vermögenden tschechoslowakischen Witwe durchgebrannt? Oder vielleicht ist er mit dem Gesetz in Konflikt geraten und hat die Fliege gemacht. Oder vielleicht …«

»Vielleicht geht es uns nichts an«, stellte Dad fest.

Victorias Wangen brannten nach dieser untypisch scharfen Zurechtweisung. Sie nahm einen großen Bissen Fleisch und kaute gekränkt darauf herum. Eine Weile starrten alle schweigend auf ihre Teller, und nur das Klappern von Besteck war zu hören.

Doch Victoria wollte sich nicht so leicht geschlagen geben. »Ich verstehe nicht, wie euch so was nichts angehen kann, wenn es sich um Leute handelt, die so ziemlich eure engsten Freunde sind.«

»Na ja«, meinte Mum. »So ist das eben.«

»Wirklich wunderbar, der Braten«, bekräftigte Dad, und damit war das wichtigste Gesprächsthema seit Monaten einfach erledigt.

Nach dem Essen zogen Victoria und ich uns in ihr Zimmer zurück, wo ich mich auf den Bettrand hockte, während sie das Fenster aufstieß und Zigarettenwolken hinaus in den Abend blies. Von unten bekamen wir Auszüge von Dads Fußballreportage mit, die er übers Telefon diktierte. »Arsenal kam dank einem kapriziösen Strafstoß mit einem blauen Auge davon. K-a-p…«

»Glaubst du, sie wissen, was passiert ist, und wollen es uns bloß nicht sagen?«, fragte ich.

»Es ist komisch. Ich meine, die Linuses leben schon seit vor meiner Geburt nebenan. Dad und Mr. Linus sind schon ewig befreundet. Aber ich glaube, in der ganzen Zeit haben sie sich über nichts anderes unterhalten als über Fußball. Ich hab nie erlebt, dass sie ein richtiges Gespräch geführt hätten.«

»Kapriziös«, sagte Dad unten. »Das bedeutet eigenwillig, unberechenbar.« Vielleicht bildete ich es mir nur ein wegen unserer Unterhaltung, aber irgendwie klang seine Stimme matt. Auf einmal fragte ich mich, ob ihm Max als Begleiter beim Fußball fehlte, ob ich ihn mit meinem Desinteresse enttäuscht hatte.

»Andererseits«, grübelte Victoria, »könnte es auch sein, dass sie bloß nicht beim Essen über Skandale reden wollen.«

»Wieso ist es ein Skandal?«

»Eine Scheidung ist in unseren Breiten noch immer eine ziemliche Bombe. Es wird erwartet, dass man in den Hafen der Ehe einläuft und dann bis zum Tod zusammenbleibt – oder noch länger. Mum und Dad machen es ja genauso.«

Unsere Eltern hatten sich kurz vor Kriegsausbruch bei einem Tanzabend in Holloway kennengelernt. Am Morgen davor steckte ein Witzbold aus der Gegend, der etwas gegen die Veranstalter hatte, Zettel in die Briefkästen aller Häuser des Viertels mit dem Hinweis, dass der Ball abgesagt worden war. Dads Haus übersah er, weil es von der Hauptstraße aus halb verborgen lag, und Mums Haus ließ er aus, weil ihre Eltern einen scharfen Hund hatten. Daher waren sie die Einzigen, die erschienen. Als sie sich allein auf dem verlassenen Parkett wiederfanden, während die Musik trübselig durch den Saal hallte, beäugten sie sich eine Weile, bevor Dad einen später in unseren Familienannalen gefeierten Spruch zum Besten gab: »Also, ich finde, wir sollten was trinken gehen.«

Diese Anekdote war von Verwandten schon so oft aufgewärmt worden, dass ich das Gefühl hatte, praktisch damit auf die Welt gekommen zu sein. An einem Samstagnachmittag ein Jahr später heirateten sie im Beisein von einigen Dutzend Leuten, die von meiner Großmutter eingeladen worden waren. Sie stellte eine nichtverhandelbare Gästeliste zusammen und suchte sowohl das Datum als auch das Kleid aus. Mum erzählte mir einmal, dass sie beim Durchschreiten des Gangs kurz fürchtete, in die falsche Kirche geraten zu sein, so wenige von den Gesichtern in den Bänken kannte sie. Auf dem Hochzeitsfoto, das ich auf dem Weg ins Bett jeden Abend passierte, zeigte Mum ein vorsichtiges Lächeln, scheu und mit einer Prise Erleichterung über das nahende Ende der offiziellen Feier. Sie und die Brautjungfer hielten die Blumensträuße steif vom Körper weg, als wären es Schüreisen. Als ich jung war, konnte ich kaum glauben, dass sich das Ganze in Farbe abgespielt hatte, dass die Blumen lila und violett und das Gras grün gewesen waren statt abgestuft grau wie auf dem Bild. Dad mit runden, unglaublich dicken Augengläsern, die Ähnlichkeit mit einer Fliegerbrille hatten, strahlte jungenhaft neben seinem strammen Trauzeugen, einem Freund, der zwei Jahre später in Belgien fallen sollte. Beide Elternpaare standen mit verschränkten Armen und geradem Rücken da wie Eichen und beäugten den Fotografen, als hätte er sich ohne Einladung Zutritt verschafft.