Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

La primera de las míticas novelas protagonizadas por el Inspector Morse, en cuyos personajes se basa la serie Endeavour. «Lo importante es contemplar a estos personajes de carne y hueso, creíbles, nunca pueriles ni demenciados, deambulando por las calles de Oxford, investigando, dialogando con estudiantes y dons y con otros, y asistir a sus comedidas penas. Jamás son histriónicos ni incurren en estupideces (así es muy fácil que "ocurran" desgracias), uno está a gusto en su compañía. Quizá su falta de pretensiones, su honradez y su sobriedad los condenan hoy al ostracismo en nuestro país deslumbrado por la pedantería y los ademanes de genialidad». JAVIER MARÍAS El cuerpo sin vida de Sylvia Kaye aparece a las puertas de un pub de Woodstock, un pequeño y pacífico pueblo británico. El inspector Morse de la policía de Oxford —exalumno de la prestigiosa universidad local, apasionado de la música de Wagner, los crucigramas y las pintas de cerveza— está seguro de saber quién es la muchacha con la que Sylvia fue vista en una parada de autobús aquella fatídica noche y que parece tener la clave para resolver el asesinato. Pero el irreprimible sarcasmo y el exceso de confianza de Morse en sus dotes deductivas chocan de inmediato con la frialdad de la joven, dejando claro que descubrir la dolorosa verdad y actuar en consecuencia requerirá hasta el último átomo de la disciplina profesional del inspector… Oxford como telón de fondo, unas historias sin fisuras y un elaborado desarrollo de los personajes son las tres inconfundibles señas de identidad que han convertido a Colin Dexter en uno de los exponentes contemporáneos más importantes del género, un verdadero maestro de la ficción policial clásica. «Endeavour Morse es el detective más quisquilloso, engreído y genuinamente brillante desde Hercule Poirot».The New York Times Book Review Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: enero de 2023

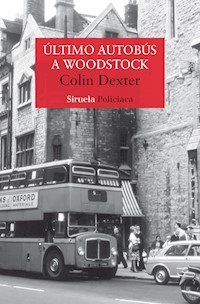

Título original: Last Bus to Woodstock

En cubierta: fotografía © GLC Pix / Alamy Stock Photo

Diseño gráfico: Gloria Gauger

Publicado originalmente en inglés por Macmillan, un sello de Pan Macmillan, una división de Macmillan Publishers International Limited

© Colin Dexter, 1975

© De la traducción, Pablo González Nuevo

© Ediciones Siruela, S. A., 2023

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19553-53-9

Conversión a formato digital: María Belloso

Preludio

—Esperemos un poco más, por favor —dijo la chica de los pantalones azul oscuro y chaqueta fina de verano—. Estoy segura de que llega uno muy pronto.

Pero al parecer no lo estaba, y por tercera vez se volvió para mirar el horario de la Línea 5 en su marco rectangular. Por desgracia, su mente nunca había sido muy eficaz a la hora de moverse en ese mundo de cifras y columnas y el dedo que se desplazaba desde la izquierda del marco tenía pocas probabilidades de encontrarse en la coordenada correcta con el que descendía describiendo una dudosa vertical desde el borde superior. La chica que estaba a su lado cambió el peso de su cuerpo de un pie al otro con impaciencia y dijo:

—No sé yo.

—Solo un minuto. Dame un minuto.

Volvió a concentrarse en las columnas importantes: 4, 4A (no circula después de las 18:00 horas), 4E, 4X (solo sábados). Era miércoles. Con lo cual, si las dos en punto eran las 14:00 horas, entonces, eso quería decir…

—Mira, cariñooo, tú haz lo que quieras, pero yo voy a hacer autostop y pienso subirme al primer coche que pareee.

La costumbre de Sylvia de alargar algunas vocales finales le resultaba bastante irritante, pues una nunca sabía cuándo iba a terminar la frase. Si llegaban a ser buenas amigas tendría que comentárselo.

¿Qué hora era ya? Las siete menos cuarto de la tarde. Eso serían las 18:45 horas. Por fin empezaba a aclararse.

—Vamos, alguien nos recogerá en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que esperan la mayoría de los tíos: ver un poco de falda por encima de la rodillaaa.

Y lo cierto es que no parecía haber motivos para poner en duda el enérgico optimismo de Sylvia. Ningún conductor dispuesto a recogerlas pasaría por alto su minúscula falda y las incitantes y hermosas piernas que había debajo.

Las dos chicas permanecieron en silencio unos instantes, en una impaciente y estática tregua.

Una mujer de mediana edad caminaba hacia ellas, deteniéndose de cuando en cuando y girando la cabeza para mirar el tramo de carretera cada vez más oscuro que conducía al corazón de Oxford. Volvió a pararse a escasos metros de las chicas y dejó en el suelo su bolsa de la compra.

—Perdone —dijo la primera chica—. ¿Sabe cuándo pasa el siguiente autobús?

—Llegará uno en pocos minutos, querida —dijo, y volvió a contemplar la gris distancia.

—¿Va a Woodstock?

—No, creo que no, solo hasta Yarnton. Entra en el pueblo y allí da la vuelta y regresa.

—Ah.

La joven caminó hasta la mitad de la calzada, miró hacia un lado y retrocedió al ver que se aproximaba una pequeña caravana de automóviles. Ahora que el sol empezaba a ponerse, algunos conductores ya circulaban con las luces encendidas. No había ningún autobús a la vista y era evidente que estaba ansiosa.

—No pasará nadaaa —dijo Sylvia, con cierta impaciencia—. Ya lo verás. Mañana por la mañana nos reiremooos de ello.

Pasó otro coche. Y otro. Después, de nuevo el silencio del templado anochecer otoñal.

—Bueno, quédate si quieres, yo me voy.

Su acompañante observó a Sylvia mientras caminaba hacia la rotonda donde se toma el desvío hacia Woodstock, a unos ciento ochenta metros carretera arriba. No era un mal sitio para hacer autostop, pues los coches tenían que reducir la velocidad antes de poder entrar en el anillo de circunvalación.

Y entonces se decidió.

—¡Sylvia, espera! —gritó.

Y cerrándose el cuello de la ligera chaqueta de verano con una mano enguantada empezó a correr con torpeza, como si tuviera los pies planos.

La mujer de mediana edad seguía atenta en la parada, esperando la llegada del autobús de la Línea 5. Y pensaba en cuánto habían cambiado las cosas desde que ella era joven.

Pero la señora Mabel Jarman no tuvo que esperar mucho tiempo. Distintos pensamientos la asaltaron fugazmente de forma un tanto azarosa. Pronto llegaría a casa. Más tarde, cuando tuvo que recordar lo sucedido, se dio cuenta de que podía describir a Sylvia con bastante precisión: su cabello largo y rubio, su despreocupada y provocativa sensualidad. De la otra chica recordaba poco: una chaqueta fina, pantalones oscuros…, pero ¿de qué color? El cabello… ¿castaño claro? «Por favor, señora Jarman, haga todo lo que pueda por recordar. Es absolutamente vital para nosotros que recuerde lo más posible». Se fijó en algunos coches y en un pesado y bamboleante camión articulado cargado con una insólita cantidad de carrocerías de coche sin ruedas. ¿Conductores? ¿Hombres que viajaran sin acompañante? Ella intentaría recordar con todas sus fuerzas. Sí, había visto a algunos, de eso estaba segura. Habían pasado varios frente a ella.

A las siete menos diez una larga silueta rosada adquirió forma gradualmente ante sus ojos. Recogió su bolsa del suelo mientras el autobús rojo se acercaba efectuando varias paradas en la distancia gris. Pronto casi pudo leer las letras blancas sobre la cabina del conductor: WOODSTOCK. ¡Ay, señor! Entonces se había equivocado cuando la muchacha le preguntó por el siguiente autobús. Bueno, tampoco tenía mucha importancia. No iban lejos. Alguien las recogería o verían el autobús y conseguirían alcanzarlo en la siguiente parada. «¿Cuánto tiempo hacía que se habían marchado, señora Jarman?».

Se apartó un poco de la parada del bus y el conductor de Woodstock continuó su ruta agradecido por no tener que detenerse. En cuanto el autobús se perdió de vista ella vio aparecer otro escasos metros más atrás. Ese tenía que ser el suyo. El autobús de dos pisos se detuvo en la parada cuando la señora Jarman levantó la mano. A las siete y dos minutos estaba en casa.

Aunque actualmente era viuda y sus dos hijos ya eran mayores y estaban casados, el adosado donde vivía seguía siendo su verdadero hogar, y su soledad no carecía de compensaciones. Se preparó una sustanciosa cena, fregó los platos y encendió la televisión. No era capaz de entender por qué la gente criticaba tanto la programación. A ella le gustaba prácticamente todo y a menudo deseaba poder ver dos canales a la vez. A las diez en punto vio la sección principal del telediario y después fue a acostarse. A las diez y media estaba profundamente dormida.

Fue a las diez y media también cuando encontraron el cuerpo de una joven en un patio de Woodstock. Había sido brutalmente asesinada.

PARTE UNOBúsqueda de una chica

1

Miércoles, 29 de septiembre

Desde St. Giles, en el centro de Oxford, parten dos carreteras hacia el norte, como las puntas de un diapasón. En el perímetro norte de Oxford ambas deben atravesar primero la transitada circunvalación, que recorren a todas horas auténticos torrentes de frenéticos automovilistas, para evitar la vieja ciudad universitaria. Por el ramal este, no se tarda en alcanzar la ciudad de Banbury, y luego la carretera continúa su anodino trayecto hacia el corazón industrial de las Midlands. Por el ramal oeste, los conductores enseguida llegan a la pequeña localidad de Woodstock, a unos doce kilómetros al norte de Oxford, y desde allí a Stratford-upon-Avon.

El viaje desde Oxford hasta Woodstock es tranquilo y no falto de encanto. La carretera está bordeada por anchos arcenes verdes, lo que aporta al trayecto una agradable sensación de amplitud; y en la villa de Yarnton, después de poco más de tres kilómetros, por una autovía de dos carriles con una mediana arbolada, se aleja finalmente el tráfico rápido en dirección al aeropuerto, salvándolo de su anterior parálisis. A lo largo de un kilómetro y hasta llegar a Woodstock, a mano izquierda, un muro de piedra gris delimita el lado oriental de la vasta y hermosa finca que rodea Blenheim Palace, la grandiosa mansión construida por la reina Ana para su brillante general, John Churchill, primer duque de Marlborough. Unas altas e imponentes puertas de hierro forjado señalan el principio de la carretera de acceso al palacio, desde donde los rebaños de turistas parten durante la temporada estival antes de adentrarse en el regio esplendor de los amplios salones, para contemplar los grandes tapices flamencos con escenas de las batallas de Malplaquet y Oudenarde y conocer la habitación donde nació el último vástago en la línea sucesoria de los Churchill, ni más ni menos que el gran sir Winston, cuyos restos mortales reposan actualmente en el otrora apacible cementerio de la cercana localidad de Bladon.

En la actualidad, Blenheim domina la parte vieja de la ciudad, pero no siempre fue así. Las sólidas casas grises que se alinean a ambos lados de la calle principal han sido testigos de tiempos más antiguos y pueden contar historias de épocas anteriores, aunque hoy día la mayoría se han convertido en acicaladas tiendas de regalos, antigüedades y recuerdos, y en posadas. Al parecer, siempre hubo una amplia oferta de alojamientos, y varios de los hoteles y posadas que hoy se apiñan a lo largo de las calles pueden alardear no solo de poseer un antiguo linaje sino también de las estrellas de color negro que exhiben en los brillantes carteles amarillos de la Asociación del Automóvil.

El Black Prince está situado en una amplia calle secundaria situada a la izquierda si uno viaja hacia el norte. El establecimiento carece del pedigrí de la antigua nobleza de Woodstock, y parece bastante improbable que el hijo guerrero del rey Eduardo III haya reído o llorado, empinado el codo o frecuentado a prostitutas en sus instalaciones. Lo cierto es que el director de la empresa londinense que hace unos diez años adquirió la vieja casona, incluidos los establos, había leído en una dudosa guía turística que el príncipe había nacido en algún lugar de las inmediaciones. La junta felicitó calurosamente al director por su afortunada investigación, y más aún cuando descubrió poco después que el noble príncipe aún no figuraba en el listado de la guía telefónica de Woodstock. Y con el nombre de Black Prince fue bautizado. La ocurrente hija del primer gerente copió de una enciclopedia infantil, con caligrafía antigua bastante digna, una breve y romántica biografía del príncipe guerrero, y después introdujo la obra ya terminada en el horno de su madre durante media hora a doscientos cincuenta grados de temperatura. El manuscrito resultante, convenientemente envejecido, fue elegante aunque sobriamente enmarcado, y en la actualidad ocupaba un lugar de honor en la pared del bar. Junto con los escudos de las escuelas de Oxford, clavados con esmero en las vigas más bajas y sucias, aportaba un toque de clase y distinción al local.

Durante los dos últimos años y medio, Gaye había sido la «anfitriona» del Black Prince. «Camarera», en opinión del gerente, resultaba poco digno. Y no le faltaba razón. Pues Gaye raras veces oía frases como «Ponme una pinta de la mejor rubia, cariño», que ahora asociaba casi exclusivamente con el proletariado. Aquí era más frecuente servir vodka con lima a los jóvenes bohemios, cócteles manhattan a los turistas estadounidenses y ginebra con tónica y una chispa de vermú a los catedráticos de Oxford. Esa era la clase de bebidas que servía, con amplia experiencia fruto de la práctica, a partir de las botellas que brillaban tentadoramente desde detrás de la barra.

El bar tenía gruesas alfombras, sillas y asientos de pared tapizados en un agradable tono naranja, y estaba iluminado de forma acogedora con luces tenues que le daban un efecto de claroscuro (esa era la intención) propio de una escena de natividad de Rembrandt. Gaye era una joven atractiva de pelo color caoba y esa noche de miércoles iba inmaculadamente vestida con unos pantalones negros de traje y una blusa blanca con discretos volantes. Llevaba sendos anillos en los dedos corazón y anular de la mano izquierda, como sutil advertencia a los playboys aficionados más empalagosos, y quizá, como mantenían algunos, a modo de calculada invitación para los mujeriegos más acaudalados del ramo profesional. Lo cierto es que estaba casada y divorciada y en la actualidad vivía con su hijo pequeño y una madre que lamentaba, no sin razón, los hábitos algo promiscuos de una hija adorada que había tenido la desgracia de casarse con un «puerco miserable». Gaye disfrutaba de su estatus de divorciada tanto como de su trabajo, y tenía intención de seguir conservando ambas cosas.

Como de costumbre, la jornada del miércoles había sido ajetreada, y con cierto alivio, a las diez y veinticinco de la noche, anunció la última ronda en tono amable, pero firme. Un joven sentado en un taburete en el extremo de la barra adelantó su vaso de whisky.

—Otra de lo mismo.

Gaye observó inquisitivamente la mirada insegura del cliente, pero no dijo nada. Colocó el vaso bajo la botella de whisky invertida, perfectamente alineada con las demás, y lo dejó sobre la barra extendiendo el brazo derecho mientras introducía el importe en la máquina registradora con la mano izquierda. Era evidente que el joven estaba borracho. Rebuscó con torpeza en sus bolsillos antes de encontrar el dinero y después de beber un sorbo del vaso se levantó del taburete con cautela, miró hacia la puerta indeciso y caminó describiendo una línea tan decentemente recta como era de esperar dadas las circunstancias.

El antiguo patio de suelo empedrado, donde antiguamente resonaban los cascos de los caballos, tenía acceso directo desde la calle a través de una estrecha arcada, que había resultado ser un valioso recurso para el Black Prince. Las innumerables multas por saltarse las líneas amarillas simples y dobles que de un tiempo a esta parte bordeaban incluso las zonas más inaccesibles e inhóspitas de la carretera habían dado lugar con el tiempo a un reticente respeto por la ley, y la mayoría de los establecimientos contaban con un cartel que decía: «SOLO CLIENTES, la dirección no se hace responsable de los accidentes». Esa noche, como de costumbre, el patio estaba atestado de los inevitables Volvos y Rovers. Una luz iluminaba insuficientemente el acceso al patio y el resto estaba sumido en la oscuridad. El joven caminó a trompicones hacia un extremo de la explanada y antes de llegar al fondo creyó ver algo en el suelo, detrás del último coche aparcado. Miró hacia delante y siguió avanzando en silencio. Entonces sintió un escalofrío en la nuca y vomitó repentina y violentamente sobre la puerta del establo cerrada con candado.

2

Miércoles, 29 de septiembre

El gerente del Black Prince, el señor Stephen Westbrook, llamó a la policía inmediatamente después del hallazgo del cadáver y su llamada fue atendida con encomiable prontitud. El sargento Lewis, de la policía del Valle del Támesis, le dio instrucciones claras y concisas. Un coche policial llegaría al Black Prince en diez minutos. Westbrook debía asegurarse de que nadie abandonara las instalaciones ni accediera al patio. Si alguien insistía en marcharse debía anotar el nombre completo y la dirección de dicha persona. Si alguien preguntaba qué estaba sucediendo debía responder la verdad.

El bullicio y la alegría de la noche se desinflaron como un globo viejo y las voces fueron remitiendo mientras el rumor sobre lo sucedido se difundía por el local: había habido un asesinato. Nadie parecía ansioso por marcharse. Dos o tres preguntaron si podían llamar por teléfono. Todos estaban sobrios de repente, incluido el joven de cara pálida que se encontraba de pie en el despacho del gerente y cuyo whisky prácticamente intacto seguía sobre la barra del bar.

Con la llegada del sargento Lewis y dos agentes uniformados se formó un pequeño grupo de curiosos en la acera de enfrente. Nadie pasó por alto que aparcaban el coche patrulla justo delante del acceso al patio impidiendo la salida. Cinco minutos después apareció un segundo coche policial y todas las miradas se volvieron hacia el hombre delgado y de pelo oscuro que descendió del vehículo. El recién llegado conversó brevemente con el agente que hacía guardia fuera, asintió con la cabeza varias veces y entró en el Black Prince.

Apenas conocía al sargento Lewis, pero pronto quedó gratamente impresionado por su juiciosa competencia. Los dos hombres conferenciaron en tono enérgico y enseguida se pusieron de acuerdo sobre el procedimiento preliminar. Con la ayuda del segundo agente, Lewis debía elaborar una lista con los nombres de todos los presentes, sus direcciones y las matrículas de sus vehículos, y tomarles declaración brevemente para saber dónde habían estado antes de llegar al Black Prince y a dónde irían después. Había más de cincuenta personas para interrogar y Morse se dio cuenta de que la tarea les llevaría un buen rato.

—¿Quiere que llame a alguien más, sargento?

—Creo que entre los dos nos arreglaremos, señor.

—Bien. Pues comencemos.

Morse salió al patio por una puerta lateral para reconocer el terreno. Contó trece coches apretujados en aquel espacio cerrado, aunque pudo pasar por alto un par más, pues los que estaban más lejos no eran más que moles oscuras recortadas contra el alto muro negro, y se preguntó cómo se las arreglarían los ebrios propietarios para sacar intactos sus vehículos por el estrecho pasadizo de salida. Alumbró metódicamente a su alrededor con una linterna mientras recorría el patio caminando despacio. El conductor del último coche aparcado en la sección izquierda había retrocedido con notable habilidad dejando un margen de más o menos un metro por el lado del copiloto y, tendido a la larga en este espacio, yacía el cuerpo de una mujer joven. Estaba tumbada sobre el costado derecho, con la cabeza casi apoyada contra la esquina que formaban los muros y su largo pelo rubio cruelmente manchado de sangre. Resultaba evidente al instante que había sido asesinada de un violento golpe en la parte posterior del cráneo, y tras el cuerpo había una pesada palanca plana para neumáticos, de unos cuatro centímetros de ancho y cuarenta y cinco de largo, de esas con los extremos ondulados tan comunes en los tiempos anteriores a la llegada de los talleres de reparación instantánea de neumáticos. Morse permaneció inmóvil unos minutos, observando desde arriba la desagradable estampa a sus pies. La muchacha asesinada llevaba muy poca ropa. Zapatos de cuña muy altos, una corta minifalda azul oscura y una blusa blanca. Nada más. Morse encendió la linterna e iluminó la zona superior del cuerpo. La parte izquierda de la blusa estaba desgarrada. Los dos botones superiores se veían desabrochados y el tercero había sido arrancado, dejando los pechos casi completamente al descubierto. Morse alumbró el entorno con la linterna y enseguida encontró el botón que faltaba, un pequeño disco blanco de madreperla que refulgió bajo el haz de luz desde el suelo adoquinado. ¡Cómo aborrecía los asesinatos sexuales! Dio un grito al agente que hacía guardia en la entrada del patio.

—¿Sí, señor?

—Necesitamos varias lámparas de arco voltaico.

—Supongo que vendrían bien, señor.

—Consígalas.

—¿Yo, señor?

—¡Sí, usted!

—¿Dónde las voy a…?

—Y yo qué demonios sé —bramó Morse.

A las doce menos cuarto Lewis había concluido su tarea e informó a Morse, que estaba sentado en el despacho del gerente hojeando el Times y bebiendo lo que tenía todo el aspecto de ser un whisky.

—Ah, Lewis —dijo, acercándole el periódico—. Eche un vistazo a la 14 vertical. Muy apropiado, ¿no le parece?

Lewis miró donde señalaba. «Pilastra. Mecenas. Prenda femenina(6)». Vio lo que Morse había escrito en el diagrama: SOSTÉN. ¿Qué se suponía que debía decir? Nunca había trabajado antes con Morse.

—Es una buena pista, ¿no le parece?

A Lewis, que alguna vez había terminado el crucigrama del Daily Mirror, no se le ocurrió nada que decir y se sintió bastante desconcertado.

—Me temo que no se me dan muy bien los crucigramas, señor.

—Vamos, sargento. ¿No estudió usted Historia del Arte?

—Sí, señor, pero…

—¿Cree que le estoy haciendo perder el tiempo, Lewis?

Lewis no tenía un pelo de tonto, y además era un hombre honesto e íntegro.

—Sí, señor.

Una comprensiva sonrisa apareció en el rostro de Morse. Pensó que los dos se iban a llevar bien.

—Lewis, quiero que trabaje conmigo en este caso.

El sargento miró directamente los duros ojos grises de Morse, y se oyó a sí mismo decir que estaría encantado.

—Esto hay que celebrarlo —dijo Morse—. ¡Patrón!

Westbrook había estado rondando fuera del despacho y entró rápidamente.

—Un whisky doble —dijo Morse, empujando el vaso.

—¿Quiere tomar algo, señor?

El gerente miró a Lewis con aire dubitativo.

—El sargento Lewis está de servicio, señor Westbrook.

Cuando el gerente volvió, Morse le pidió que reuniera a todo el mundo, incluidos sus empleados, en la sala más grande que estuviera disponible, y mientras bebía su whisky en absoluto silencio siguió hojeando el resto del periódico.

—¿Lee usted el Times, Lewis?

—No, señor. Normalmente el Mirror —reconoció con aire algo compungido.

—También yo lo leo a veces —dijo Morse.

A las doce y cuarto Morse entró en el restaurante donde ya estaba reunido todo el mundo. Gaye lo miró a los ojos un instante y tuvo una intensa sensación al verle, no tanto de que la estuviera desnudando mentalmente, como la mayoría de los hombres que conocía, sino como si ya lo hubiera hecho. Le escuchó con interés mientras hablaba.

El inspector dio las gracias a todos por su paciencia y su colaboración. Se estaba haciendo muy tarde y no tenía intención de seguir reteniéndolos más tiempo. Ya sabrían por qué estaba allí la policía. Había tenido lugar un asesinato en el patio: una joven de pelo rubio. Les agradecía que todos los coches que estaban aparcados fuera en esos momentos permanecieran allí hasta la mañana siguiente. Era consciente de que para algunos de los presentes sería complicado volver a casa, pero ya habían solicitado el servicio de varios taxis. Si alguna persona tenía información de interés para la investigación, aunque pareciera poco relevante, debía dirigirse a él o al sargento Lewis. Los demás se podían marchar.

A Gaye le pareció una actuación poco inspiradora. ¿Estar en la escena de un crimen no debería ser un poco más emocionante que eso? Ella enseguida volvería a casa, donde su madre y su hijo estarían profundamente dormidos. Y aunque no lo estuvieran tampoco podría contarles gran cosa, ¿no? La policía ya llevaba allí más de una hora y media. Aquello no era exactamente lo que una esperaba después de haber leído a Holmes o a Poirot, que sin duda a esas alturas ya habrían interrogado a los principales sospechosos y habrían llevado a cabo algunas sorprendentes deducciones a partir de los detalles más triviales.

Los murmullos que siguieron a la breve intervención de Morse fueron disminuyendo mientras los clientes cogían sus chaquetas y se marchaban. Gaye también se levantó. ¿Había visto algo interesante o que mereciera la pena comentar? Trató de recordar lo que había sucedido a lo largo de la noche. Por supuesto, estaba el joven que había encontrado a la chica. Le había visto antes, aunque no estaba segura de cuándo o con quién estaba. Y entonces se acordó: ¡tenía el pelo rubio! Había estado con él en el bar la semana anterior. Pero muchas chicas se decoloraban el pelo últimamente. ¿Merecía la pena comentarlo? Decidió que sí y caminó hacia Morse.

—¿Dijo usted que la chica asesinada tenía el pelo rubio?

Morse la miró y asintió lentamente.

—Creo que estuvo aquí la semana pasada con el hombre que encontró su cadáver esta noche. Los vi aquí mismo. Trabajo en el bar.

—Eso es muy interesante, señorita… ¿mmm?

—Señora, señora McFee.

—Discúlpeme, por favor, señora McFee. Pensé que quizá llevara esos anillos para espantar a los muchachos que se sientan en la barra a babear con usted.

A Gaye no le pareció nada bien el comentario. Qué hombre tan odioso.

—Escuche, inspector como se llame, he venido a decirle algo que me parecía útil. Pero si va usted a…

—Señora McFee —interrumpió Morse con suavidad, mirándola con franqueza—, si viviera por aquí, yo mismo vendría a babear con usted todas las noches de la semana.

Justo después de la una de la madrugada llegaron un relé y varias lámparas de arco voltaico algo primitivas, pero razonablemente efectivas, que fueron distribuidas por el patio. Morse había dado instrucciones a Lewis de retener al joven que había hallado el cuerpo de la chica asesinada hasta que hubieran tenido ocasión de examinar el patio con más detenimiento. Los dos hombres observaron ahora la escena que tenían delante. Había mucha sangre y cuando el sargento Lewis bajó la mirada sintió una profunda repugnancia al pensar en la violencia y el sinsentido del asesinato. A Morse parecía interesarle más el cielo estrellado sobre su cabeza.

—¿Le gusta estudiar las estrellas, Lewis?

—A veces leo el horóscopo, señor.

Morse no dio muestras de haberle escuchado.

—Lewis, una vez oí hablar de un grupo de escolares que intentaron reunir un millón de cerillas. Después de llenar el colegio con ellas, decidieron que había llegado el momento de dejarlo.

Lewis pensó que era su deber decir algo, pero no se le ocurrió nada oportuno.

Un rato después, Morse centró nuevamente su atención en asuntos más terrenales y los dos volvieron a observar el cadáver de la muchacha asesinada. La palanca para neumáticos y el solitario botón blanco seguían donde Morse los había encontrado antes. No había mucho más que ver salvo el rastro de sangre seca que iba casi de un extremo a otro del muro trasero del patio.

El joven estaba sentado en el despacho del gerente. Aunque su madre contaba con que llegaría tarde, ya estaría empezando a preocuparse, y también él. Finalmente, a la una y media entró Morse, mientras el médico de la policía, los fotógrafos y los peritos de huellas dactilares examinaban a conciencia el escenario del crimen.

—¿Nombre? —preguntó.

—Sanders, John Sanders.

—¿Encontró usted el cuerpo?

—Sí, señor.

—Hábleme de ello.

—La verdad es que no hay mucho que contar.

Morse sonrió.

—Entonces no hará falta retenerle mucho tiempo, ¿verdad, señor Sanders?

El joven se movió visiblemente nervioso. Morse se sentó frente a él, lo miró a los ojos y esperó.

—Bueno, salí al patio y la vi. No la toqué, pero al instante supe que estaba muerta. Volví a entrar enseguida para avisar al gerente.

Morse asintió.

—¿Algo más?

—Creo que no.

—¿Cuándo vomitó usted, señor Sanders?

—Oh, sí. Vomité.

—¿Fue después o antes de ver a la chica?

—Después. Debió de alterarme verla ahí. Supongo que sufrí una especie de conmoción.

—¿Por qué no me cuenta la verdad?

—¿Qué quiere decir?

Morse suspiró.

—Usted no tiene aquí su coche, ¿verdad?

—No tengo coche.

—¿Suele dar un paseo por el patio antes de volver a casa? —Sanders no dijo nada—. ¿Cuánto había bebido esta noche?

—Unos whiskies. No estaba borracho.

—Señor Sanders, ¿quiere que lo averigüe preguntando a otra persona?

Por la reacción de Sanders resultó evidente que no le hacía ninguna ilusión que la investigación siguiera por esos derroteros.

—¿A qué hora llegó usted hoy aquí? —continuó Morse.

—¿Sobre las siete y media?

—Y se emborrachó y salió a vomitar.

Sanders asintió con reticencia.

—¿Tiene costumbre de beber solo?

—Normalmente no.

—¿A quién estaba esperando? —Sanders no respondió—. ¿Ella no apareció?

—No —se limitó a decir el joven.

—Pero sí vino, ¿verdad?

—No, ya se lo he dicho. Estuve solo todo el tiempo.

—Pero ella sí vino, ¿verdad? —repitió Morse con tranquilidad.

Sanders parecía agotado.

—Ella vino —continuó Morse, con el mismo tono tranquilo—. Ella vino y usted la vio. La vio en el patio y estaba muerta.

El joven asintió.

—Será mejor que mantengamos una pequeña charla yo y usted —dijo Morse, ignorando por una vez la corrección gramatical.

3

Jueves, 30 de septiembre

De pie, a solas en el dormitorio de Sylvia Kaye, Morse se sintió razonablemente aliviado. Las sombrías obligaciones de esa noche habían terminado y activó de forma automática el mecanismo de defensa natural de su mente cansada. Deseó olvidar que había despertado a la señora Dorothy Kaye y había obligado a su marido a abandonar el turno de noche en la sección de soldadura de la fábrica de coches de Cowley; las necias y groseras recriminaciones y el abrumador dolor de la amarga y vacía miseria de ambos. La madre de Sylvia estaba sedada en esos momentos, posponiendo únicamente el momento en que tendría que enfrentarse a la verdad, mientras el sargento Lewis se encontraba en comisaría tratando de sacar algo en claro del padre de Sylvia. Llenó muchas páginas tomando notas, aunque dudaba de que fueran a servirle de algo. Debía reunirse con Morse en media hora.

El dormitorio era pequeño, uno de los tres de un pulcro adosado de Jackadaw Court, una tranquila calle con deterioradas vallas de madera a escasos minutos a pie de la carretera de Woodstock. Morse se sentó en la estrecha cama y miró a su alrededor. Se preguntó si la pulcritud con que estaba hecha sería cosa de la madre, pues el resto de la habitación revelaba la desidia y el desorden que sin duda caracterizaban la vida de la muchacha. En la pared, sobre la estufa de gas, había un gran retrato en color de un artista pop clavado con chinchetas, y Morse pensó una vez más que conocería bastante mejor a los jóvenes de hoy si tuviera su propia familia e hijos adolescentes. En cualquier caso, la identidad de la atractiva joven estaba envuelta en un velo de anonimato y pretensiones que quizá Morse nunca llegaría a conocer. Había varias prendas de ropa interior sobre la mesa y la silla que, junto al armario de madera clara, constituían el resto del mobiliario de la habitación. Morse cogió con delicadeza un fino sujetador negro de la silla y su mente retrocedió hasta la primera vez que había visto a Sylvia Kaye, permaneció allí unos segundos y lentamente regresó al presente por los tortuosos senderos de las últimas horas. Sobre el alféizar de la ventana reposaba una pila de revistas femeninas precariamente amontonadas, y Morse hojeó con desgana sus páginas sobre trucos de maquillaje, problemas personales y horóscopos. Ni un solo párrafo pornográfico. Abrió el armario y, visiblemente más interesado, examinó la colección de faldas, blusas, pantalones y vestidos. Limpios y desordenados. Pilas de zapatos ultramodernos, cuñas… terriblemente feos. Corta de dinero no estaba. Morse vio sobre la mesa un folleto de viajes organizados a Grecia, Yugoslavia y Chipre: hoteles blancos, mares azules y letra pequeña sobre seguros y regulaciones contra la viruela. También una carta del jefe de Sylvia, explicándole las complejidades del IVA, y un diario poco revelador cuya única entrada, del dos de enero, decía: «Frío. He ido a ver La hija de Ryan».

Lewis llamó a la puerta del dormitorio y entró.

—¿Ha encontrado algo, señor?

Morse miró con disgusto a su animado sargento y no dijo nada.

—¿Puedo? —preguntó Lewis, acercando una mano al diario.

—Adelante —dijo Morse.

Lewis examinó el diario, revisando con atención los días de septiembre. Al no encontrar nada pasó meticulosamente todas las páginas.

—Solo hizo anotaciones sobre un día, señor.

—Yo no diría tanto —respondió Morse.

—¿Cree usted que con «Frío» se refiere al día o a que había cogido frío?

—¿Cómo voy a saberlo? —saltó Morse—. ¿Y qué diablos importa?

—Podríamos averiguar dónde proyectaban La hija de Ryan la primera semana de enero —sugirió Lewis.

—Sí, podríamos. Y también cuánto costó el diario y quién se lo dio y dónde compraba los bolis. ¡Sargento, tenemos entre manos una investigación de asesinato, no una papelería!

—Lo siento.

—De todos modos, puede que tenga razón —añadió Morse.

—Me temo que el señor Kaye tampoco tenía mucho que contar, señor. ¿Quería usted verle?

—No. Deje en paz al pobre tipo.

—Entonces, no estamos progresando muy rápido.

—Bueno, no lo sé —dijo Morse—. La señorita Kaye llevaba una blusa blanca, ¿verdad?

—Sí.

—¿Qué color de sujetador usaría su esposa con una blusa blanca?

—Supongo que uno de algún color claro.

—¿No llevaría uno negro?

—Se transparentaría.

—Mmm… Por cierto, Lewis, ¿sabe a qué hora era ayer el encendido de luces obligatorio?

—Me temo que no, así de improviso —respondió Lewis—, pero puedo averiguarlo enseguida, si quiere.

—No es necesario —dijo Morse—. Según el diario que acaba de revisar, ayer, veintinueve de septiembre, fue el día de San Miguel y el de Todos los Ángeles y la hora de encendido fue a las seis cuarenta de la tarde.

Lewis siguió a su superior mientras bajaba por la estrecha escalera y se preguntó qué sucedería a continuación. Antes de llegar a la puerta principal, Morse giró la cabeza y dijo:

—¿Qué opina usted del movimiento de liberación de la mujer, Lewis?

A las once de la mañana, el sargento Lewis se entrevistó con el director de la Compañía de Seguros Town & Gown,1 cuyas oficinas ocupaban las plantas segunda y tercera de un edificio en la calle Mayor, sobre un estanco. Sylvia había trabajado allí —su primer empleo— durante más de un año. Era mecanógrafa, pues no había conseguido dar la talla en el colegio de secretarias donde había estudiado dos años después de acabar el instituto. Y lo cierto es que era difícil encontrar relación alguna entre los garabatos de su cuaderno de taquigrafía y las cartas dictadas. No obstante, escribía a máquina de forma razonablemente limpia y precisa, y la compañía, según le contó a Lewis el director, nunca había tenido queja de su difunta empleada. Siempre había sido puntual y discreta.

—¿Atractiva?

—Bueno… eh, sí —respondió el director—. Supongo que lo era.

Lewis anotó algo y deseó que Morse estuviera con él. Pero el inspector se sentía sediento y había ido al Minster, al otro lado de la calle.

—¿Dice usted que trabajaba con otras dos chicas? —dijo Lewis—. Creo que estaría bien hablar con ellas, si es posible.

—Por supuesto, oficial.

El director, el señor Palmer, pareció ligeramente aliviado.

Lewis interrogó en profundidad a las dos jóvenes. Ninguna se consideraba «amiga» de Sylvia. Que ellas supieran, no tenía pareja estable. Sí, de vez en cuando, alardeaba de sus hazañas sexuales, pero la mayoría de las chicas lo hacían. Era bastante agradable, pero no la consideraban «una de las chicas».

Lewis registró su mesa. Nada fuera de lo común. Un espejo roto, un peine con algunos pelos rubios enredados, el Sun del día anterior, muchos lápices, gomas de borrar, cintas de máquina de escribir, hojas de calco. En la pared, tras el escritorio de Sylvia, había una fotografía de Omar Sharif clavada con chinchetas, y al lado una lista mecanografiada de cosas que hacer en vacaciones. Lewis vio que Sylvia había disfrutado de quince días de descanso la segunda mitad de julio y preguntó a sus dos compañeras de oficina dónde había ido.

—Creo que se quedó en casa —respondió la mayor de las dos chicas, una muchacha silenciosa, de aire serio y poco más de veinte años.

Lewis suspiró.

—No saben ustedes mucho sobre ella, ¿verdad?

Las chicas no dijeron nada. Lewis hizo todo lo posible por conseguir un poco más de cooperación, pero con escaso éxito. Salió de la oficina justo antes de mediodía y caminó hacia el Minster.

—Pobre Sylvia —dijo la muchacha más joven en cuanto se marchó el sargento.

—Sí, pobre Sylvia —respondió Jennifer Coleby.

Poco después, y algo sorprendido, Lewis encontró a Morse en la barra «solo para caballeros» de la parte trasera del Minster.

—Ah, Lewis. —Se levantó y dejó su vaso vacío sobre la barra—. ¿Qué quiere tomar?

Lewis pidió una pinta de rubia amarga.

—Que sean dos de la mejor que tenga —dijo Morse alegremente dirigiéndose al hombre al otro lado del mostrador—, y otra para usted.

Lewis enseguida se dio cuenta de que habían estado hablando de carreras de caballos. Morse cogió un ejemplar del Sporting Life y caminó hacia un rincón con su ayudante.

—¿Le gusta apostar, Lewis?

—A veces apuesto algunos chelines en el Derby y en el National, señor, pero no suelo jugar.

—Siga así —dijo Morse, con sorprendente seriedad—. Pero mire esto, ¿qué le parece? —Abrió el periódico y señaló el nombre de uno de los caballos que competían a las tres y cuarto en Chepstow: Black Prince—. ¿No cree que al menos merece una libra, sargento?

—Sin duda es una curiosa coincidencia.

—Diez contra uno —dijo Morse, bebiendo un gran trago de su cerveza.

—¿Va a apostar por él, señor?

—Ya lo he hecho —respondió Morse, levantando la vista hacia el viejo camarero.

—¿Y eso no es ilegal, señor?

—Nunca he estudiado ese apartado de la ley.

¿Es que no quiere resolver el asesinato?, pensó Lewis. Y como si le acabara de leer el pensamiento, Morse le pidió de repente el informe sobre la fallecida después de su visita a la sede de Town & Gown. Lewis lo hizo lo mejor que pudo y Morse no le interrumpió, aunque parecía estar mucho más interesado en su pinta de cerveza. Cuando terminó, Morse le dijo que regresara a la jefatura para mecanografiar su informe y después se fuera a casa a dormir un poco. Lewis no puso ninguna pega. Estaba agotado y el sueño empezaba a convertirse rápidamente en un lujo que apenas recordaba.

—¿Nada más, señor?

—No, hasta mañana a las siete y media en punto. A menos que quiera apostar algo por Black Prince.

Lewis rebuscó en su bolsillo y sacó una moneda de cincuenta peniques.

—¿A favor y en contra? ¿Qué le parece?

—Se arrepentirá si gana —dijo Morse.

—Está bien. Cincuenta peniques a que gana.

Morse cogió los cincuenta peniques, y cuando Lewis salía, vio que el camarero se guardaba la moneda en el bolsillo y servía una pinta más para el enigmático inspector jefe.

1 Referencia popular a las distintas comunidades de una ciudad universitaria, la población no académica (town) y el personal universitario (gown, en alusión a las togas).

4

Viernes, 1 de octubre

A las siete treinta de la mañana, según lo convenido, Lewis llamó a la puerta del inspector. Al no obtener respuesta, abrió con cautela y asomó la cabeza por el despacho. No había nadie. Regresó al vestíbulo delantero y preguntó al sargento de guardia si el inspector Morse ya había llegado.

—No le he visto.

—Dijo que estaría aquí a las siete y media.

—Bueno, ya conoce al inspector.

Ojalá le conociera, pensó Lewis. Siguió adelante para recoger los informes que había escrito, agotado, la tarde anterior y los leyó con atención. Había hecho lo que había podido, pero no había mucho a lo que agarrarse para continuar la investigación. Se dirigió a la cantina y pidió un café. El agente Dickson, al que Lewis conocía bastante bien, asaltaba en esos momentos con visible entusiasmo un plato de beicon con tomates.

—¿Cómo va la investigación del asesinato, sargento?

—Empezando todavía.

—El viejo Morse está al mando, ¿verdad?

—Así es.

—Es rarito, ¿eh?

Lewis no le contradijo.

—Lo que sí puedo decirte —siguió Dickson— es que estuvo aquí hasta bien pasada la medianoche. Y repartió trabajo para casi todos los que había a esa hora en el edificio. Creo que hasta el último teléfono de la jefatura echaba humo. Dios, lo que trabaja ese hombre cuando quiere.

Lewis se sintió algo avergonzado. Él había dormido dulce y profundamente desde las seis de la tarde anterior hasta las seis de esa mañana. Reconoció que Morse se había ganado sus horas de sueño y se sentó a beber el café.

Diez minutos más tarde Morse entró en la cantina recién afeitado y visiblemente animado.

—Ah, ahí está usted, Lewis. Siento llegar tarde. —Pidió un café y se sentó frente a él—. Me temo que tengo que darle malas noticias. —Lewis le miró sorprendido—. Ha perdido su dinero. Ese camello estreñido llegó segundo.

Lewis sonrió.

—No tiene importancia, señor. Solo espero que no haya perdido usted mucho también.

—Ah, yo no perdí nada. De hecho, gané algunas libras. Aposté a favor y en contra.

—Pero… —empezó a decir Lewis.

—Vamos —dijo Morse—. Termine el café. Tenemos trabajo que hacer.

Durante las siguientes cuatro horas los dos estuvieron ocupados clasificando los informes que llegaban sobre todas las pesquisas iniciadas por Morse el día anterior. A las doce del mediodía, Lewis tenía la sensación de que sabía más sobre Sylvia Kaye que sobre su mujer. Leyó cada informe con gran atención —órdenes expresas de Morse— y tuvo la sensación de que iban atando algunos cabos sueltos. Se dio cuenta de que Morse leía con asombrosa rapidez, como quien no tiene reparo en saltarse partes enteras de una novela aburrida. Aunque ocasionalmente leía algún informe con fascinada concentración.

—¿Y bien? —dijo finalmente Morse.

—Creo que he conseguido aclarar algunas cosas, señor.

—Bien por usted.

—Me ha parecido que un par de esos informes le resultaban especialmente interesantes, señor.

—¿Ah, sí? —respondió Morse, sorprendido.

—Dedicó usted diez minutos a leer ese de la escuela de secretarias, y solo es media página.

—Es usted muy observador, Lewis, pero siento decepcionarle. Era el informe peor escrito que he leído en años, ¡con no menos de doce monstruosidades gramaticales en un total de diez líneas! ¿Dónde irá a parar el cuerpo?

Lewis no sabía dónde iría a parar el cuerpo de policía y tampoco se atrevió a preguntarle al inspector qué opinión tenía al respecto basándose en sus hallazgos estadísticos. En lugar de eso preguntó:

—¿Cree que estamos avanzando algo, señor?

—Lo dudo —respondió Morse.

Lewis no estaba tan seguro. Parecían haber aclarado los movimientos de Sylvia durante ese miércoles. La joven había abandonado la oficina en la calle Mayor a las cinco de la tarde y casi con total certeza había recorrido a pie los apenas doscientos metros hasta la parada de la Línea 2 frente a la universidad. Había llegado a casa a las cinco y treinta y cinco y había comido bien. Le dijo a su madre que volvería tarde, salió de casa a las seis y media vestida, si las declaraciones eran fiables, con la misma ropa que llevaba cuando fue encontrada. De algún modo había llegado a Woodstock. Para Lewis todo aquello constituía un prometedor punto de partida, teniendo en cuenta que solo habían llevado a cabo una investigación preliminar.

—¿Quiere que me ponga en contacto con la compañía de autobuses, señor, para entrevistar a los conductores que hacen la ruta de Woodstock?

—Ya lo he hecho —respondió Morse.

—¿Nada útil?

El tono de voz de Lewis dejó en evidencia su decepción.

—No creo que fuera en autobús.

—¿En taxi, señor?

—Improbable, ¿no le parece?

—No lo sé, señor. No creo que fuera tan caro.

—Quizá no, pero en mi opinión es bastante improbable. Si hubiera querido ir en taxi lo habría llamado para ir desde casa. Allí tienen teléfono.

—Es posible que lo hiciera, señor.

—No lo hizo. Ningún miembro de la familia Kaye hizo llamadas telefónicas ayer.

Lewis sintió que su confianza flaqueaba peligrosamente.

—Parece que no le estoy ayudando mucho —dijo.

Pero Morse ignoró el comentario.

—Lewis, ¿cómo iría usted desde Oxford hasta Woodstock?

—En coche, señor.

—Ella no tenía coche.

—¿Pudo llevarla una de sus amigas?

—Usted mismo escribió el informe. No parecía tener muchas amigas.

—¿Quizá un novio, señor?

—¿Qué piensa usted?

Lewis reflexionó un minuto.

—Resulta algo raro. Si iba a ir con un amigo, ¿por qué no la recogió en su casa?

—Cierto, ¿por qué no?

—No la recogieron en casa, ¿verdad?

—No. Su madre la vio alejarse a pie.

—Entonces, ¿ha entrevistado usted a la madre?

—Sí, hablé con ella anoche.

—¿Está muy afectada?

—Es una mujer fuerte, Lewis. Me cayó bastante bien. Por supuesto, está terriblemente afectada y conmocionada. Pero no tan destrozada como sería de esperar. De hecho, tuve la impresión de que su hermosa hija le causaba muchos quebraderos de cabeza.