Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

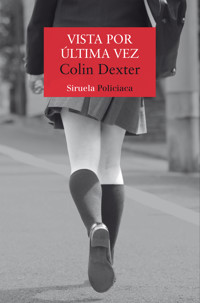

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Un nuevo caso para Morse, el mítico inspector de la policía de Oxford. Valerie Taylor, una alumna adolescente de la Roger Bacon Comprehensive School de Kidlington, al norte de Oxford, desaparece sin dejar rastro. Dos años más tarde, y poco después de que su caso vuelva a estar de actualidad gracias a un reportaje de The Sunday Times sobre personas desaparecidas, Ainley, el inspector encargado de la investigación, muere en un accidente de tráfico, y los padres de Valerie reciben una carta con matasellos de Londres, aparentemente escrita por su hija, en la que dice encontrarse bien. El inspector Morse y su ayudante, el sargento Lewis, serán asignados al caso. Morse, convencido de que Valerie está muerta, intentará averiguar qué ocurrió realmente el día de su desaparición: la chica había ido a casa a comer, y fue vista por última vez con su uniforme escolar y una bolsa cuando regresaba de nuevo al colegio… «Si hay dos cosas que llevan años de moda, son las novelas de crímenes y las series de televisión, por lo que me extraña doblemente que entre nosotros hayan pasado casi inadvertidas las obras de Colin Dexter, tanto las literarias como sus adaptaciones a la pantalla». Javier Marías «Historias de aroma oxoniense protagonizadas por un personaje inolvidable. Si han visto la serie, pasen por los libros; si no, también».Juan Carlos Galindo, El País

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 428

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

Preludio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Epílogo

Notas

Créditos

Para J. C. F. P. y J. G. F. P.

Preludio

El tren está esperando en el andén número uno.1

Se sentía bastante satisfecho de sí mismo. Por supuesto, era difícil estar seguro. Pero sí, lo cierto es que estaba bastante satisfecho con su actuación. Repasó los acontecimientos del día con la mayor precisión posible: las preguntas del comité de selección (las inteligentes y las más estúpidas) y sus propias respuestas, cuidadosamente sopesadas y, estaba seguro, perfectamente expresadas. Dos o tres diálogos habían sido especialmente satisfactorios y ahora, mientras esperaba contento, sus firmes labios esbozaron una media sonrisa. De uno de ellos se acordaba casi palabra por palabra.

—¿No le parece que quizá es usted un poco joven para el puesto?

—Bueno, sí. Será un trabajo importante y estoy seguro de que habrá momentos, es decir, si ustedes me escogen, en los que necesitaré la experiencia y el consejo de cabezas más veteranas y sabias que la mía (algunas de esas cabezas más veteranas y sabias asintieron con seriedad). Aunque me temo que si la edad va en mi contra poco puedo hacer al respecto. Solo puedo decir que es un defecto que puliré con el tiempo.

Ni siquiera era una respuesta original. Uno de sus antiguos colegas se la había sugerido y afirmaba que era de su propia cosecha. En cualquier caso, era una buena historia y a juzgar por el silencioso regocijo y los discretos murmullos de aprobación ninguno de los trece miembros del comité de selección la había escuchado antes.

Mmm.

De nuevo la media sonrisa apareció en sus labios. Miró su reloj de pulsera. Las siete y media de la tarde. Casi con toda seguridad podría coger el tren de las ocho treinta y cinco en Oxford para llegar a Londres a las nueve cuarenta y dos. Después a Waterloo y quizá estaría en casa a medianoche. Le haría falta algo de suerte para conseguirlo, pero ¿qué más daba? Probablemente serían esos dos whiskies dobles los que le daban esa radiante sensación de euforia, la esperanza de estar temporalmente en sintonía con la música de las esferas. En resumen, le ofrecerían el trabajo, o eso creía.

Estaban en febrero. El plazo para la respuesta era de seis meses, y contó con los dedos: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Eso estaría bien: tiempo de sobra.

Contempló ociosamente la hilera de elegantes casas adosadas del otro lado de la carretera. Cuatro habitaciones, jardines de tamaño respetable. Compraría uno de esos invernaderos prefabricados y plantaría tomates o pepinos, como Diocleciano, ¿o era Hércules Poirot?

Volvió a refugiarse en la marquesina de madera, a salvo del desagradable viento. Había empezado a lloviznar otra vez. Los coches salpicaban ligeramente al pasar y la carretera brillaba bajo la luz naranja de las farolas. Sin embargo, no había salido tan bien parado cuando le preguntaron acerca de su breve paso por el ejército.

—No llegó usted a ascender, ¿verdad?

—No.

—¿Por qué razón cree que fue?

—Creo que no era lo bastante bueno. No por aquel entonces. Hacen falta cualidades especiales para esa clase de cosas —se estaba perdiendo. Enróllate, sigue hablando—. Y yo, eeh… Bueno, carecía de ellas. En aquella época se alistaban hombres muy capaces, muchos más competentes y seguros de sí mismos que yo.

Déjalo así. Sé modesto.

Un excoronel y un excomandante asintieron complacidos. Dos votos más, seguramente.

Estas entrevistas eran todas iguales. Había que ser lo más honesto posible, pero de forma deshonesta. La mayoría de sus amigos del ejército habían sido estudiantes de colegio privado, seguros de sí mismos y con una dicción a la altura. Subtenientes, tenientes, capitanes. Habían reclamado sus derechos de nacimiento y a su debido tiempo se los habían concedido. La envidia le había atosigado vagamente a lo largo de los años. También él había sido un estudiante de colegio privado.

Al parecer los autobuses no pasaban con mucha frecuencia y empezó a preguntarse si después de todo conseguiría llegar a tiempo al tren de las ocho treinta y cinco. Miró una vez más la calle bien iluminada y volvió a refugiarse en la marquesina de la parada de autobús, cuyas paredes estaban cubiertas de las inevitables indecencias garabateadas o grabadas a punta de navaja. Por supuesto, el tal Kilroy había visitado este santuario a lo largo de sus infinitas peregrinaciones, y varias fulanas locales habían dejado anunciadas sus tendencias ninfómanas a los hipotéticos clientes. Enid quería a Gary y Dave amaba a Mónica. Varias alusiones al Oxford United dejaban en evidencia las vehementes frustraciones de los futboleros locales: elogios e injurias. Todos los fascistas debían largarse inmediatamente y era imperativo garantizar la libertad en Angola, Chile e Irlanda del Norte. Había una ventana rota y cristales desperdigados entre pieles de naranja, bolsas de patatas fritas y latas de refresco. ¡Basura! Le horrorizaba. Le enfurecían más los obscenos desperdicios que había en el suelo que la bazofia pintarrajeada en las paredes. Desde luego, aprobaría algunas leyes contundentes contra la basura si algunas vez llegaba al supremo. Incluso en este trabajo podría hacer algo al respecto. En fin, si lo conseguía.

¡Venga, autobús! Las siete cuarenta y cinco. Podía pasar la noche en Oxford. ¿Qué más daba? Si Angola y el resto podían ser libres, ¿por qué no él? Hacía mucho tiempo que no pasaba una noche fuera de casa. Pero no iba a perder nada, de hecho iba a ganar. Además, habían sido muy generosos con el dinero para gastos. La autoridad competente debía de haberse gastado un buen dinero. Habían seleccionado a seis candidatos, ¡y uno había venido desde Inverness, nada menos! De todos modos, no podía estar seguro de que fueran a escogerle a él. En cualquier caso, había sido una curiosa experiencia conocer a gente así. Uno no podía mostrarse excesivamente amigable. Como las participantes de los concursos de belleza, que sonreían antes de arrancarse los ojos.

Otro pequeño episodio de la entrevista se fue colando poco a poco en su mente.

—Si fuera elegido, ¿cuál cree que sería su mayor quebradero de cabeza?

—Me imagino que el conserje.

Le había sorprendido el bullicioso cachondeo con que fue recibido su inocente comentario, y solo más tarde había descubierto que el actual empleado en el puesto era un ogro terriblemente terco y malencarado, temido en secreto por todos.

Sí, conseguiría el trabajo. Y su primer triunfo táctico consistiría en despedir al maldito conserje, con la unánime aprobación de directivos, administrativos y el resto de la plantilla. Y después se encargaría de la basura. Y luego…

—¿Esperando a que llegue el bus?

No la había visto entrar por el otro lado de la marquesina. Bajo el gorro de plástico gotitas de llovizna brillaban en sus cejas cuidadosamente depiladas. Él asintió.

—No pasan muchos, ¿verdad? —dijo caminando hacia él.

Una muchacha atractiva. Bonitos labios. Resultaba difícil precisar su edad. ¿Dieciocho años? Puede que incluso menos.

—Está a punto de llegar uno.

—Qué buena noticia.

—No hace muy buena noche, ¿verdad?

—No.

Parecía una respuesta desdeñosa, y con ganas de continuar la conversación pensó en algo que decir. Podía seguir ahí de pie hablando o sin hablar. Era evidente que la recién llegada pensaba más o menos lo mismo, aunque demostró ser más rápida.

—¿Vas a Oxford?

—Sí. Espero coger el tren de las ocho treinta y cinco a Londres.

—Llegarás.

Ella se desabrochó el reluciente impermeable y lo sacudió salpicando el suelo. Tenía las piernas delgadas, casi angulosas, pero bien proporcionadas, y una tímida fantasía erótica se le pasó por la cabeza. Era el whisky.

—¿Vives en Londres?

—No. Gracias a Dios vivo en Surrey.

—¿Vas directamente esta noche?

¿Iba?

—No está tan lejos, una vez que consigues atravesar Londres —ella no dijo nada—. ¿Y tú? ¿Vas a Oxford?

—Sí. Aquí no hay nada que hacer.

Sin duda debía de ser joven. Sus ojos se encontraron y ambos se miraron un instante. Tenía una bonita boca. Un breve encuentro en la parada del autobús, nada más, y agradable, un poco más agradable de lo que debería haber sido. Sí, eso era todo. Él le sonrió, abierta e ingenuamente.

—¿Hay mucho que hacer en la malvada y gran ciudad de Oxford?

Ella le miró con picardía.

—Eso depende de lo que uno ande buscando, ¿no te parece?

Antes de que tuviera ocasión de averiguar qué quería ella exactamente o qué clase de placeres extracurriculares podía ofrecer la antigua ciudad universitaria, un autobús rojo de dos pisos apareció en la curva y se detuvo en la acera salpicando de gotitas marrones sus zapatos negros cuidadosamente lustrados. Las puertas automáticas se abrieron con estrépito y él se hizo a un lado para dejar pasar a la chica. Ella se dio media vuelta apoyándose en la barandilla para subir al primer piso.

—¿Vienes arriba?

El autobús iba vacío y cuando ella se sentó en el último asiento y le hizo un incitante guiño él no tuvo más opción ni se le ocurrió hacer otra cosa que ir a sentarse a su lado.

—¿Tienes cigarrillos?

—No. Lo siento, no fumo.

¿Era una simple fulana? Actuaba casi como si lo fuera. Él debía de parecerle un auténtico caballero de ciudad: traje oscuro e inmaculado, flamante camisa blanca, corbata Cambridge, grueso abrigo de buen corte y maletín de cuero. Posiblemente esperaría tomarse algunas copas en alguna coctelería elegante. Bueno, si era así iba a llevarse una buena decepción. La cosa no pasaría de unos pocos kilómetros en el piso de arriba del autobús de la Línea 2. Y, sin embargo, se sentía sutil y magnéticamente atraído por la desconocida. Ella se quitó el gorro de plástico transparente y sacudió su largo cabello castaño. Suave y recién lavado.

Un cansado revisor subió con desgana la escalera y se detuvo ante ellos.

—Dos a Oxford, por favor.

—¿Qué zona? —preguntó con evidente hosquedad.

—Eh… Voy a la estación.

Ella respondió por él.

—Dos a la estación, por favor.

El revisor les entregó los billetes mecánicamente y volvió a desaparecer escaleras abajo.

Sucedió de forma completamente inesperada y le pilló por sorpresa. Ella le cogió del brazo y apretó con suavidad el codo de él contra su cuerpo.

—Supongo que habrá pensado que vamos al cine —dijo ella riendo alegremente—. De todas formas, gracias por pagar mi billete.

Se volvió hacia él y le besó suavemente en la mejilla con los labios suaves y secos.

—No me habías dicho que ibas a la estación.

—La verdad es que no voy.

—Y entonces, ¿a dónde vas?

Se acercó un poco más a él.

—No lo sé.

Durante un terrible instante se le pasó por la cabeza que pudiera ser corta de luces. Pero no. Estaba bastante seguro de que al menos hasta el momento ella tenía muchísimo más claro que él lo que estaba sucediendo. De cualquier modo, casi se alegró cuando por fin llegaron a la estación. Las ocho y diecisiete. Faltaba poco más de un cuarto de hora para que llegara su tren.

Bajaron del autobús y aguardaron juntos en silencio ante el cartel que decía: BILLETES/CANTINA. Seguía lloviznando.

—¿Te apetece beber algo? —preguntó él sin demasiada convicción.

—No estaría mal una Coca-Cola.

Él se sorprendió. Si había salido en busca de un hombre parecía una petición cuando menos extraña. La mayoría de las mujeres de esa clase sin duda habrían pedido ginebra o vodka, en cualquier caso algo con más pegada que una CocaCola. ¿Quién era? ¿Qué quería?

—¿Estás segura?

—Sí, gracias. No bebo gran cosa.

Entraron en la cantina, donde pidieron un whisky doble para él y para ella una Coca-Cola y un paquete de veinte Benson & Hedges.

—Aquí estamos.

Ella parecía realmente agradecida. Encendió enseguida un cigarrillo y bebió en silencio un sorbo de su refresco. El tiempo no se detenía y la manecilla de los minutos del reloj de la estación se acercaba inexorablemente a la media hora.

—Bueno, será mejor ir saliendo al andén.

Dudó un momento y después se agachó para coger su maletín que reposaba debajo del asiento. Se dio la vuelta hacia ella y sus ojos volvieron a encontrarse.

—Me ha gustado conocerte. Quizá volvamos a vernos algún día.

Se puso de pie y bajó la mirada hacia ella. Cada vez que la miraba le parecía más atractiva.

—Me encantaría hacer travesuras contigo, ¿a ti no?

Dios, sí. Vaya si le gustaría. Se le aceleró la respiración y de repente sintió la boca muy seca. La megafonía anunció la inminente llegada al andén número uno del tren de las ocho treinta y cinco con parada únicamente en Reading y Paddington; los pasajeros con destino… Pero él no estaba escuchando. Lo único que tenía que hacer era admitir lo agradable que habría sido, sonreír dulcemente, salir por la puerta de la cantina, a menos de tres o cuatro metros, y seguir caminando hacia el andén el primer andén. Eso era todo. Y una y otra vez durante los meses y los años siguientes se reprocharía con amargura no haber hecho precisamente eso.

—Pero ¿a dónde podríamos ir?

Lo dijo de manera casi involuntaria. El paso de las Termópilas había sido abandonado y el ejército persa ya lo atravesaba como una avalancha.

1

«En tus labios y mejillas

sigue rojo el emblema de tu belleza,

y la Muerte aún no ha izado

en ellos su pálida bandera».

W. SHAKESPEARE, Romeo y Julieta, Acto 5

Tres años y medio después dos hombres conversaban sentados en un despacho.

—Tiene usted los archivos. Material de sobra para continuar.

—Pero él no llegó muy lejos, ¿verdad?

Morse se mostró cuando menos cínico al oír la proposición.

—Quizá no había necesidad de hacerlo.

—Quiere decir que se largó y eso fue todo.

—Es posible.

—Pero ¿qué quiere que haga yo? Ainley no pudo encontrarla, ¿verdad?

El superintendente Strange no respondió al instante. Contempló los archivadores rojos y verdes pulcramente ordenados que ocupaban las estanterías detrás de Morse.

—No —dijo al fin—. No, no la encontró.

—Y llevó el caso desde el principio.

—Desde el principio —repitió Strange.

—Y no llegó a ninguna parte.

Strange no dijo nada.

—No era ningún idiota, ¿verdad? —insistió Morse.

De todas formas, ¿a quién demonios le importaba? Una chica se va de casa y nadie vuelve a verla. ¿Y qué? Cientos de chicas huyen de casa cada año. La mayoría de ellas escriben a sus padres enseguida, al menos en cuanto el glamur desaparece y se les acaba el dinero. Algunas no vuelven a casa, de acuerdo. Algunas no lo hacen nunca. Aunque para los que esperan en soledad la angustia y el dolor regresan con cada nuevo día. No. Algunas no vuelven a casa, nunca.

Strange interrumpió sus lúgubres pensamientos.

—¿Se hará usted cargo?

—Mire, si Ainley…

—¡No, mire usted! —saltó Strange—. Ainley era mucho mejor policía de lo que usted será nunca, maldita sea. De hecho, le estoy pidiendo que se haga cargo del caso precisamente porque no es usted un buen policía. Se deja llevar demasiado por su imaginación y sus corazonadas. Es usted demasiado… No sé cómo decirlo.

Pero Morse sabía a qué se refería. En cierto modo tendría que haberse sentido halagado. Quizá se sentía halagado. ¡Dos años enteros!

—Señor, el caso está más frío que un… Y usted lo sabe. La gente olvida. Alguna gente necesita olvidar. Dos años son mucho tiempo.

—Dos años, tres meses y dos días —le corrigió Strange.

Morse apoyó la barbilla en la mano izquierda y se frotó suavemente la aleta de la nariz con el dedo índice. Sus ojos grises miraron por la ventana abierta hacia el suelo de hormigón del patio. Pequeños matojos de hierba brotaban aquí y allá. Increíble. Hierba creciendo a través del hormigón. ¿Qué demonios? Buen sitio para ocultar un cadáver, bajo el hormigón. Lo único que hace falta…

—Está muerta —dijo Morse abruptamente.

Strange alzó la mirada hacia él.

—¿Qué demonios le hace pensar eso?

—No lo sé. Pero si no han encontrado a la chica después de tanto tiempo… En fin, supongo que está muerta. Es difícil ocultar un cadáver, pero es mucho más complicado mantener escondida a una persona viva. Quiero decir que los vivos se levantan y van de un lado para otro y conocen gente, ¿no es así? No, yo diría que está muerta.

—Eso pensaba Ainley.

—¿Y usted estaba de acuerdo con él?

Strange dudó un momento y después asintió.

—Sí, estaba de acuerdo con él.

—Entonces, él llevaba el caso como una investigación de asesinato, ¿verdad?

—No, oficialmente no. Llevaba el caso como lo que era, la investigación de una persona desaparecida.

—¿Y extraoficialmente?

Strange volvió a dudar.

—Ainley vino a verme varias veces por este caso. Digamos que le tenía preocupado. Había ciertos aspectos que le inquietaban mucho.

Morse miró su reloj con disimulo. Las diez y cinco. Tenía entradas para asistir a la representación de La valquiria, interpretada por la Ópera Nacional Inglesa, que empezaba a y media pasadas en el New Theatre.

—Son las diez y cinco —dijo Strange.

Y Morse se sintió como un colegial al que el profesor ha pillado bostezando mientras le hablaba. El colegio… Sí, Valerie Taylor todavía iba al instituto. Había leído acerca del caso. Diecisiete años y poco. Bonita, sin duda. Con ganas de irse a la gran ciudad, probablemente. Emociones, sexo, drogas, prostitución, crimen, y de ahí al arroyo. Y después los remordimientos. Al final todos sentimos remordimientos. ¿Y luego? Por primera vez desde que estaba sentado en el despacho de Strange su cerebro empezaba a interesarse. ¿Qué le había sucedido a Valerie Taylor?

Oyó que Strange volvía a hablar, como si respondiera a sus pensamientos.

—Al final Ainley empezaba a tener la sensación de que la muchacha ni siquiera había llegado a salir de Kidlington.

Morse le miró fijamente.

—Me pregunto qué le haría pensar eso.

Pronunció las palabras despacio y sintió el hormigueo en sus terminaciones nerviosas. Era una sensación muy conocida. Durante unos instantes incluso se olvidó de las valquirias.

—Como le he dicho, a Ainley le tenía preocupado el caso.

—¿Sabe por qué?

—Ahí tiene el expediente.

¿Un asesinato? Eso ya le interesaba más. Cuando Strange le comentó el asunto por primera vez pensó que le estaba invitando a zambullirse en una de esas ingratas e interminables búsquedas, una aguja en un pajar: chulos, proxenetas y prostitutas, turbias estafas y estafadores, sucias callejuelas y hoteles de mala muerte en Londres, Liverpool, Birmingham. ¡Uf! El procedimiento. Comprobaciones y más comprobaciones. Puntos muertos y vuelta a empezar. Ad infinitum. Pero ahora empezaba a ver algo de luz. Y al final, de todos modos, Strange se saldría con la suya. Pero un minuto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el viernes doce de septiembre, dos años, tres meses y dos días (¿no era así?) después de que Valerie Taylor saliera de casa para volver a clase después de comer?, pensó frunciendo el ceño.

—Supongo que ha habido alguna novedad.

Strange asintió.

—Sí.

Eso ya sonaba mejor. ¡Ten cuidado, maldito pecador, quienquiera que seas, que acabaste con la vida de la pobre Valerie! Volvería a pedir que le asignaran al sargento Lewis. Le gustaba Lewis.

—Y estoy seguro —continuó Strange— de que usted es el hombre indicado para este trabajo.

—Es muy amable de su parte.

Strange se levantó.

—No parecía tan dispuesto hace unos minutos.

—Si le digo la verdad, señor, pensaba que iba usted a darme uno de esos miserables casos de personas desaparecidas.

—Eso es exactamente lo que hago —la voz de Strange había adquirido un súbito tono de fuerte autoridad—. Y no se lo estoy pidiendo, se lo estoy encargando.

—Pero ha dicho que…

—Lo ha dicho usted, no yo. Ainley estaba equivocado. Estaba equivocado porque Valerie Taylor está vivita y coleando.

Se acercó a un gran mueble archivador, lo abrió, sacó una cuartilla rectangular de papel marrón barato sujeta con un clip a un sobre del mismo tipo de papel y se lo entregó a morse.

—No hay problema, puede tocarlo, no hay huellas dactilares. Escribió a casa finalmente.

Morse miró con amargura las tres cortas líneas de garabatos mal redactados:

Queridos mamá y papá: Apenas contaros que estoy muy bien así que no preocuparos. Siento no haber escrito primero, pero estoy muy bien. Os quiere,

Valerie.

No había dirección en la carta.

Morse desprendió el sobre del clip. Tenía matasellos del jueves dos de septiembre, Londres, EC4.

2

«Nos emocionaremos con una entrada para el Anillo (11 letras)».

Pista de un crucigrama de Ximenes

A su izquierda estaba sentado un hombre de vastas proporciones que había llegado hacía tan solo dos minutos. Se había abierto paso lentamente entre jadeos a lo largo de la fila J, como un vehículo pesado atravesando un puente muy estrecho, al tiempo que murmuraba «gracias» sin apenas resuello cada vez que alguno de los espectadores que interrumpían su avance se ponía de pie y se apretaba contra el asiento levantado de sus respectivas butacas. Cuando al fin depositó su mole al lado de Morse el sudor empapaba su inmensa frente y gimió durante unos instantes igual que una ballena varada.

Al otro lado estaba sentada una joven señorita con gafas y aspecto tímido, con un largo vestido morado y una voluminosa partitura de ópera sobre una rodilla. Morse había susurrado un cortés «buenas noches» al sentarse, pero ella apenas había separado los labios un segundo antes de volver a asumir su inherente y escuálida frigidez. La Mona Lisa con dolor de barriga, pensó Morse. Sin duda ya había tenido compañías más estimulantes.

Pero nada le impediría disfrutar una vez más de aquella magnífica ópera. Pensó en el hermosísimo dueto amoroso del acto primero y deseó que esa noche Segismundo fuera capaz de dar la talla en ese noble pasaje tenor, uno de los más bellos (y exigentes) de toda la historia de la gran ópera. El director atravesó el foso de la orquesta, subió al estrado y recibió afablemente los aplausos del público. Las luces se apagaron y Morse se acomodó en la butaca, presa de una deliciosa expectación. Las toses dejaron de oírse poco a poco hasta que se hizo un completo silencio y el director levantó la batuta. La valquiria estaba a punto de comenzar.

Tras apenas dos minutos Morse percibió un movimiento distractor a su derecha y una fugaz mirada dejó en evidencia que la Mona Lisa con Gafas había sacado una linterna y leía la partitura deslizando de un lado a otro el discreto haz de luz. Las páginas se arrugaban y crujían cada vez que las pasaba, y por algún motivo el parpadeo de la linterna le recordó a Morse el giro de la lámpara de un faro. Olvídalo, se dijo. Probablemente volvería a guardarla en cuanto levantaran el telón. De todos modos era molesto. Y hacía calor en el New Theatre. Se preguntó si debía quitarse la chaqueta y casi al instante se percató de que otro miembro del público acababa de tomar una firme decisión a ese respecto. La montaña humana que se alzaba a su derecha comenzó a temblar y Morse no tardó en convertirse en un indefenso testigo mientras el orondo caballero empezaba a quitarse la chaqueta, operación que le costó mucho más trabajo que a un Houdini entrado en años liberarse de una camisa de fuerza. Entre cada vez más frecuentes chitones y chasquidos de lengua el gordo coronó sus penosos esfuerzos con un exitoso desenlace y se puso de pie laboriosamente para sacar la molesta prenda de debajo de su trasero. El asiento rebotó con estrépito contra el respaldo, fue devuelto a su posición horizontal y gimió penosamente al descender de nuevo bajo su pesada carga. Más chitones y chasquidos de lengua, y segundos después llegó el fin de las hostilidades a la fila J y una encantadora paz, solo alterada por los destellos de luz del faro de la Dama de la linterna. ¡Los wagnerianos son una tribu cuando menos excéntrica!

Morse cerró los ojos y los conocidísimos acordes al fin le envolvieron. Exquisitos…

Durante un segundo Morse pensó que el codazo en su costado izquierdo era el anticipo de algún mensaje de vital importancia, pero esta vez la gigantesca mole que respiraba a su lado solo intentaba denodadamente sacar un pañuelo de las insondables profundidades del bolsillo trasero de su pantalón. Durante la consiguiente lucha una solapa de la chaqueta de Morse quedó atrapada, y sus tímidos esfuerzos por liberarla fueron recibidos con una hostil y sombría mirada de Florence Nightingale.

Cuando el primer acto tocaba a su fin las expectativas de Morse empezaban a decaer. Era evidente que Sigmund tenía la garganta irritada, Sieglind sudaba profusamente y una joven filistea sentada detrás de él no dejaba de hacer crujir un paquete de golosinas. Durante el primer descanso se replegó hasta el bar, donde pidió un whisky y después otro. Cuando sonó la campanilla anunciando el comienzo del segundo acto Morse decidió pedir la tercera copa, de modo que la joven sentada detrás de él durante el primer acto pudo disfrutar de una gloriosa vista del resto de la función sin ningún obstáculo, y un segundo paquete de Maltesers se unió enseguida al primero formando una pila en el suelo.

Lo cierto es que Morse no habría conseguido rendirse completamente a los placeres de aquella noche por muy benévolas que hubieran sido las circunstancias. Cada poco volvía a pensar en su reciente reunión con Strange, y después en Ainley. Sobre todo en el inspector jefe Ainley. La verdad es que no había llegado a conocerle bien. Era un tipo silencioso. Amable, sin llegar ser amistoso. Un solitario. Según le recordaba Morse, no era un hombre especialmente interesante. Contenido, cauto, legalista. Casado, aunque sin hijos. Y ahora ya nunca tendría descendencia, pues Ainley estaba muerto. Según los testigos había sido culpa suya, había cambiado de carril para adelantar en la M40 sin reparar en el Jaguar que se acercaba a gran velocidad a la altura de High Wycombe. Milagrosamente nadie más había resultado herido de gravedad. Solo Ainley, y Ainley había muerto. No parecía propio de él actuar así. Debía de estar pensando en otra cosa. Hacía solo once días que había ido a Londres en su propio coche y en su tiempo libre. Resultaba de veras sobrecogedor pensar en el modo en que la gente continuaba viviendo después de algo así. Por supuesto, su muerte había causado una gran conmoción, pero no tenía amigos que le lloraran amargamente. Solo su mujer. Morse solo había coincidido con ella en una ocasión, durante un concierto de la policía el año pasado. Muy joven, mucho más joven que él. Bastante bonita, aunque no tanto como para acelerarle a uno el corazón. Se llamaba Irene, o algo así. ¿Eileen? Más bien Irene, pensó.

Había terminado el whisky y miró a su alrededor en busca de la camarera. No había nadie. Estaba solo en el bar y los cañeros de cerveza estaban cubiertos con paños. Allí no iba a hacer gran cosa.

Bajó las escaleras y salió a la calle, donde aún hacía calor y estaba oscureciendo. «ÓPERA NACIONAL INGLESA. Lunes 1 Sept. — Sábado 13 Sept.», anunciaba un enorme cartel en letras mayúsculas negras en la fachada del teatro. Sintió un ligero escalofrío de emoción recorriéndole la espalda. Lunes uno de septiembre. Ese era el día que había muerto Dick Ainley. ¿Y la carta? Había sido enviada el martes dos de septiembre. ¿Era posible? En cualquier caso, no debía sacar conclusiones apresuradas. ¿Y por qué no, demonios? No existía ningún undécimo mandamiento que prohibiera sacar conclusiones, de modo que lo hizo. Ainley había ido a Londres ese lunes y allí había ocurrido algo. ¿Quizá finalmente había encontrado a Valerie Taylor? Comenzaba a parecer una posibilidad. Justo al día siguiente ella había escrito a sus padres, después de más de dos años sin dar señales de vida. No obstante, algo no encajaba. Por supuesto, el caso Taylor había sido archivado, no cerrado. Pero Ainley estaba trabajando en algo más, en ese asunto de la bomba, de hecho. Así que, ¿por qué? ¿Por qué? Pero espera un minuto. Ainley había ido a Londres en su día libre. ¿Acaso había…?

Morse volvió a entrar en el vestíbulo y se topó a un empleado con uniforme de lacayo que le dijo que las entradas estaban agotadas y de todas formas la función ya iba por la mitad. Morse le dio las gracias y entró en la cabina telefónica.

—Lo siento, señor. Es solo para los espectadores.

El lacayo estaba justo detrás de él.

—Soy un maldito espectador —le espetó Morse.

Sacó el resguardo de la butaca 26, Fila J, se la puso delante de las narices al desconcertado lacayo y cerró ostentosa y ruidosamente la puerta de la cabina a sus espaldas. Había una gruesa guía telefónica encajada de mala manera en el casillero metálico, y Morse la abrió por la A. Addeley… Allen… Retrocedió un poco… Ainley. Un solo Ainley, y en la guía del año siguiente ni siquiera estaría. R. Ainley, número 2 de Wytham Close, Wolvercote.

¿Estaría ella en casa? Ya eran las nueve menos cuarto. Posiblemente Irene, Eileen o como quiera que se llamara estaría en casa de unos amigos. Aunque era más probable que estuviera con su madre o con una hermana. ¿Debía intentarlo? Pero ¿a qué venían ahora esas dudas? Sabía que de todas formas iba a ir. Anotó la dirección y salió con prisa del teatro, dejando a solas al lacayo.

—Buenas noches, señor.

Mientras caminaba hacia su coche, aparcado cerca de St. Giles, se arrepintió de su infantil desdén ante la amistosa despedida. El empleado solo estaba haciendo su trabajo igual que yo, pensó Morse mientras conducía sin entusiasmo saliendo de Oxford por el norte en dirección a la villa de Wolvercote.

3

«De poco sirve un hombre cuando su mujer es viuda».

Proverbio escocés

En la rotonda de Woodstock, situada en el perímetro norte de la circunvalación de Oxford, Morse tomó el ramal izquierdo y, dejando a su derecha el motel, continuó sobre el puente del ferrocarril (donde siendo niño tan a menudo solía detenerse a contemplar las locomotoras de vapor que pasaban atronando a gran velocidad) antes de descender la colina en dirección a Wolvercote.

El pueblo era poco más que las casas de piedra cuadradas que se alineaban a ambos lados de la calle principal, y Morse lo conocía únicamente porque sus dos posadas servían cerveza de barriles de madera. Sin ser demasiado doctrinario con respecto a lo que estaba dispuesto a beber, Morse prefería una pinta de toda la vida a los espumosos brebajes que, equivocadamente, producían en la actualidad la mayoría de las cerveceras. En cualquier caso, rara vez pasaba por la villa sin disfrutar de un jarra de rubia intensa en el King Charles. Aparcó el Lancia en el patio, intercambió algunos cumplidos con la dueña sobre el producto local y preguntó dónde estaba Wytham Close.

No tardó en encontrar el lugar, a escasos cien metros carretera abajo, una calle en curva sin salida a mano derecha en la que había diez residencias independientes de tres plantas (de esas que pomposamente se denominan «casas solariegas») algo apartadas de la carretera general, con accesos asfaltados en ligera pendiente hasta los garajes de la planta baja. Dos farolas iluminaban con pálida fosforescencia el amplio y cuidado césped, y una luz brillaba tras las cortinas de color naranja en la ventana del primer piso del número dos. El timbre sonó con estridencia en la entrada silenciosa y oscura.

Una luz más tenue se encendió en el vestíbulo de entrada y una sombra de contornos vagamente difuminados se aproximó al cristal esmerilado de la puerta principal.

—¿Sí? —preguntó la mujer al abrir.

—Espero no molestarla —empezó a decir Morse.

—Oh. Hola, inspector.

—Creí que…

—¿No quiere entrar?

Morse decidió que debía rechazar la copa que le ofrecían, pero lo hizo con tan obvia reticencia que la viuda no tardó en insistir, de modo que aceptó, y sentado detrás de su vaso de ginebra con tónica hizo todo lo posible por decir únicamente lo correcto, dadas las circunstancias. En general, pensó, lo estaba haciendo bien.

La señora Ainley era una mujer menuda, casi pequeña se podría haber dicho, con el cabello castaño claro y facciones delicadas. No tenía mal aspecto, aunque las sombras oscuras bajo sus ojos delataban la reciente tragedia.

—¿Seguirá usted viviendo aquí?

—Oh, creo que sí. Me gusta esto.

Por supuesto. Morse conocía bien los atractivos del lugar. Él mismo había estado a punto de comprar una casa muy parecida un año antes y recordaba las vistas desde las ventanas traseras a la inmensa pradera verde de Port Meadow y los majestuosos capiteles y la soberbia cúpula de la Cámara Radcliffe. Era como contempla una inmensa lámina de Ackermann,2 solo que real y llena de vida, a solo cuatro o cinco kilómetros de distancia.

—¿Quiere otra copa?

—Mejor no —respondió Morse, mirando con aire lastimero a su anfitriona.

—¿Seguro?

—Bueno, quizá una pequeña.

Se lanzó a la piscina.

—Irene, ¿verdad?

—Eileen.

Un momento incómodo.

—¿Se siente mejor, Eileen?

Hablaba con la mayor delicadeza posible.

—Creo que sí —bajó tristemente la mirada e hizo el ademán de recoger algún objeto inexistente de la alfombra verde aceituna—. No era su hora, ya me entiende ¿Quién iba a pensar que…? —Había lágrimas en sus ojos, y Morse no trató de impedirle llorar—. Ni siquiera sé por qué Richard fue a Londres. El lunes era su día libre, ya lo sabrá.

Ella se sonó ruidosamente la nariz y Morse consiguió relajarse.

—¿Se iba a menudo de esa manera?

—Bastante a menudo. Siempre parecía estar ocupado.

Volvía a parecer vulnerable y Morse decidió seguir avanzando con cautela. Había que hacerlo.

—¿Cree usted que cuando iba a Londres estaba, eh…?

—No sé a qué iba. No me hablaba demasiado acerca de su trabajo. Siempre decía que ya tenía bastante en la oficina como para seguir hablando de ello en casa.

—Pero estaba preocupado por algo del trabajo, ¿no es así? —preguntó Morse en tono reposado.

—Sí. Siempre estaba preocupado, sobre todo…

—¿Sobre todo?

—No sé.

—¿Quiere decir que estaba más preocupado últimamente?

Ella asintió.

—Creo que sé lo que le preocupaba. Era esa chica, Taylor.

—¿Por qué dice eso?

—Le oí hablar por teléfono con el director de la escuela.

Ella lo reconoció con aire culpable, como si no tuviera derecho a saberlo.

—¿Cuándo sucedió eso?

—Hará quince días, puede que tres semanas.

—Pero aún hay vacaciones escolares, ¿no es así?

—Fue a casa del director.

Morse empezaba a preguntarse qué más sabría.

—¿Eso también fue en uno de sus días de…?

Ella asintió lentamente y después miró a Morse.

—Parece usted muy interesado.

Morse suspiró.

—Debería habérselo contado al llegar. Me voy a hacer cargo del caso Taylor.

—Así que Richard descubrió algo, después de todo.

Parecía casi asustada.

—No lo sé —respondió Morse.

—Y supongo que por eso ha venido.

Morse no dijo nada. Eileen Ainley se levantó de la silla y se acercó rápidamente al buró situado junto a la ventana.

—La mayoría de sus cosas ya no están, pero puede llevarse esto. La llevaba en su coche —le entregó a Morse una agenda Letts, de unos quince por diez centímetros—. Y aquí hay una carta para el contable de la comisaría. Quizá pueda llevársela usted por mí.

—Por supuesto.

Morse se sintió muy ofendido. Pero le sucedía con frecuencia, no era nada nuevo.

Eileen salió de la habitación para coger el sobre y Morse abrió rápidamente la agenda y buscó el lunes día uno de septiembre. Había una anotación, escrita en elegante letra minúscula: Southampton Terrace, nº 42. Eso era todo. Percibió el característico cosquilleo y supo, casi con absoluta certidumbre, que no necesitaría buscar el código postal del número cuarenta y dos de Southampton Terrace. Naturalmente que iba a comprobarlo. Lo buscaría nada más llegar a casa. Sin embargo, ya lo sabía. No tenía la menor duda. Sería el EC4.

A las once menos cuarto estaba de regreso en su casa de soltero en North Oxford y después de buscar un rato encontró el callejero de Londres, cuidadosamente encajado entre las Obras Escogidas de Swinburne y Fragmentos de pornografía victoriana (debía guardar ese libro en un lugar menos visible). Consultó con impaciencia el índice alfabético y frunció el ceño al encontrar Southampton Terrace. Lo frunció aún más al seguir las coordenadas que detallaba y estudiar la cuadrícula. Southampton Terrace era una de las numerosas bocacalles de la parte alta de Richmond Road, al sur del río, más allá del Puente de Putney. El código postal era SW12. De repente decidió que ya había hecho bastante para aquella jornada.

Dejó el mapa y la agenda sobre la librería, se preparó una taza de café instantáneo y escogió en su preciada colección de Wagner la grabación de Solti de La valquiria. Sin gordos, sin mujeres de labios finos, sin tenores roncos ni sudorosas sopranos que le distrajeran mientras Sigmund y Sieglind desnudaban sus almas en un éxtasis de reconocimiento. El café se enfrió poco a poco y quedó intacto.

Pero incluso antes de que terminara de reproducirse la primera cara del vinilo una caprichosa idea empezó a tomar forma en su inquieto cerebro. Sin duda había una razón muy simple para que Ainley visitara Londres. Tendría que habérsele ocurrido antes. Día libre. Atareado, preocupado, poco comunicativo. ¡Apostaría por ello! Número cuarenta y dos de Southampton Terrace. ¡Vaya, vaya! El viejo Ainley se veía, quizá, con otra mujer.

4

«Que yo supiera no había conexión alguna entre ellos más allá del débil nexo de la sucesión».

PETER CHAMPKIN

El lunes siguiente a la entrevista de Morse con Strange, en diferentes partes del país, cuatro personas bastante normales se disponían a ocuparse de sus respectivos asuntos. Lo que hacía cada uno de ellos era, a su manera, bastante corriente; en algún caso, corriente hasta el aburrimiento. Con diversos grados de confianza, los cuatro se conocían, aunque en el caso de uno o dos de ellos no se podía decir que mantuvieran ninguna clase de relación estrecha. No obstante, todos compartían un nexo común, que durante las siguientes semanas los arrastraría inexorablemente hasta el centro de una investigación criminal. Pues los cuatro habían conocido, de nuevo con diversos grados de confianza, a una joven llamada Valerie Taylor.

El señor Baines había sido subdirector de la Escuela de Educación Secundaria Roger Bacon de Kidlington desde su inauguración hacía tres años. Antes de eso también había sido subdirector en esos mismos edificios, aunque por aquel entonces albergaban una escuela secundaria moderna,3 incorporada actualmente al bloque superior del sistema tripartito.

Un sistema que, en su sabiduría o temeridad (de eso Baines no estaba seguro), había adoptado el Comité Educativo de Oxfordshire como respuesta a los problemas que amenazaban al mundo de la educación en general y a los niños de Kidlington en particular. Los alumnos volvían al día siguiente, el martes dieciséis de septiembre, tras un descanso de seis semanas y media; un periodo que, mientras sus colegas iban en coche a hoteles del continente, Baines había dedicado a pelear con los abrumadoramente complejos problemas que supone la planificación de los horarios. Esta tarea suele ser responsabilidad del subdirector y en el pasado Baines solía llevarla a cabo con gusto. Había un cierto desafío intelectual en lograr combinar las innumerables opciones del currículum con las inclinaciones y capacidades del personal disponible; y al mismo tiempo (para Baines) una indirecta sensación de poder. Por desgracia Baines había empezado a verse como un buen perdedor, el perfecto padrino pero nunca el novio. Tenía cincuenta y cinco años, era soltero y matemático de formación. A lo largo de los años había optado muchas veces al puesto de director y en dos ocasiones había quedado segundo en la pugna. Se había presentado como candidato al puesto por última vez en este mismo instituto hacía tres años y medio, con muy buenas sensaciones. Pero incluso entonces, en el fondo sabía que no iba a conseguirlo. No es que le impresionara demasiado el hombre que habían escogido, Phillipson. Al menos, no en aquel momento. Tenía treinta y cuatro años y llegaba cargado de nuevas ideas, ansioso por cambiarlo todo, como si los cambios fueran siempre a mejor. Sin embargo, durante el último año había aprendido a respetar bastante más al director. Sobre todo después de su glorioso enfrentamiento con aquel detestable conserje.

Baines estaba sentado en la pequeña oficina que hacía las veces de cuartel general para él y la señora Webb, la secretaria del director —una mujer decente y juiciosa que, al igual que él, había servido en los viejos tiempos de la escuela secundaria moderna—. Era media mañana y acababa de dar los últimos retoques a los horarios del comedor. Todo el mundo estaba incluido en el complejo cronograma salvo, por supuesto, el director. Y él mismo. Alguna ventaja debía tener también él. Atravesó la exigua y caótica oficina con la hoja manuscrita en la mano.

—Tres copias, querida.

—Inmediatamente, supongo —respondió la señora Webb de buen humor, al tiempo que cogía otro sobre sellado y miraba el destinatario antes de abrirlo hábilmente por la parte superior con ayuda de un abrecartas.

—¿Qué le parece una taza de café? —sugirió Baines.

—¿Y qué hay del horario?

—Está bien. Yo prepararé el café.

—No, no lo hará. Quédese donde está —replicó ella.

La mujer se levantó de la silla, cogió el hervidor y se dirigió a la habitación de al lado. Baines miró con pesadumbre la pila de cartas. Nada fuera de lo común, desde luego. Padres, albañiles, reuniones, seguros, exámenes. Él mismo habría estado lidiando con todo de no ser por… Rebuscó caprichosamente entre las cartas que quedaban y de repente una chispa de interés apareció en sus astutos ojos. La carta estaba bocabajo y leyó la leyenda sobre la solapa cerrada: «Policía del Valle del Támesis». La cogió y le dio la vuelta. Estaba dirigida al director con las palabras «PRIVADO Y CONFIDENCIAL» escritas a máquina en la parte superior, en negritas mayúsculas de color rojo.

—¿Qué hace cotilleando mi correo?

La señora Webb enchufó el hervidor y con fingido enfado le arrebató la carta.

—¿Ha visto eso? —preguntó Baines.

La señora Webb miró la carta.

—No es asunto nuestro, ¿no le parece?

—¿Cree que habrá estado trampeando con la declaración de la renta? —preguntó Baines, riendo.

—No diga tonterías.

—¿La abrimos?

—Por supuesto que no —dijo la señora Webb.

Baines regresó a su exiguo escritorio y se dispuso a elaborar el horario de los prefectos escolares. Phillipson debía seleccionar a una docena de nuevos prefectos a principios de curso. O, para ser más precisos, le pediría a Baines una lista de posibles candidatos. En ciertos aspectos el director no era tan mal tipo.

Pillipson llegó justo después de las once.

—Buenos días, Baines. Buenos días, señora Webb.

Parecía excesivamente alegre. ¿Quizá había olvidado que las clases comenzaban mañana?

—Buenos días, director.

Baines siempre le llamaba director, mientras que el resto del personal le llamaba «señor». No era gran cosa, pero era algo.

Phillipson caminó hacia la puerta de su despacho y se detuvo ante la mesa de la señora Webb.

—¿Hay algo importante, señora Webb?

—Creo que no, señor. Aunque ha llegado esto.

Le entregó el sobre marcado como «PRIVADO Y CONFIDENCIAL» y Phillipson, frunciendo el ceño ligeramente desconcertado, entró en su despacho y cerró la puerta.

En el recién creado condado de Gwynedd, en una pequeña casa semiadosada en las afueras de Caernarfon, otro profesor era extremadamente consciente de que el curso comenzaba al día siguiente. Habían vuelto a casa el día anterior tras una parodia de vacaciones en Escocia (lluvia, dos pinchazos, una tarjeta de crédito perdida y más lluvia) y tenía un montón de cosas que hacer. Para empezar debía ocuparse del césped. Al contrario que su propietario, la pequeña parcela se había beneficiado de una serie de lluvias torrenciales y había crecido de forma alarmante durante su ausencia, por lo que necesitaba urgentemente una poda. A las nueve y media de la mañana descubrió que el alargador para el cortacésped eléctrico no funcionaba y se sentó en el escalón de la parte trasera de la casa apesadumbrado con un pequeño destornillador en la mano.

Las cosas raramente sucedían sin contratiempos en la vida de David Acum, hasta hacía dos años profesor auxiliar de francés en la Escuela de Educación Secundaria Roger Bacon de Kidlington y en la actualidad profesor auxiliar de francés en la Escuela de Caernarfon.

No fue capaz de encontrar el menor problema aparente en ninguno de los dos extremos del cable alargador y finalmente volvió a entrar en casa. Seguía sin haber señales de vida. Caminó hasta el pie de la escalera y gritó, sin disimular su enfado y su exasperación:

—¡Eh! ¿No crees que ya es hora de que te levantes de la cama de una puñetera vez?

No insistió y fue a sentarse enfurruñado a la mesa de la cocina, donde hacía media hora había preparado su propio desayuno, antes de subir diligentemente al primer piso una bandeja con una taza de té y tostadas. Volvió a trastear sin resultado con uno de los dichosos enchufes. Ella bajó diez minutos después, en camisón y zapatillas.

—¿Qué mosca te ha picado?

—¡Dios! ¿Es que no lo ves? Seguro que lo jorobaste la última vez que pasaste la aspiradora. ¡Aunque ya ni me acuerdo de cuándo fue eso!

Ella ignoró el insulto y le quitó el alargador. Él la miró mientras se apartaba el largo pelo rubio de la cara antes de desatornillar hábilmente y examinar los problemáticos enchufes. Ella era más joven que él (bastante más joven, al parecer), y seguía pareciéndole enormemente atractiva. Se preguntó, como le sucedía a menudo, si había tomado la decisión correcta y una vez más se dijo que sí.

El problema fue encontrado y reparado y David se sintió mejor.

—¿Una taza de café, cariño?

De repente todo era maravilloso.

—Dentro de un rato. Ahora tengo que poner manos a la obra.

Contempló el descuidado césped y soltó un juramento en voz baja al ver la llovizna que empezaba a salpicar el cristal de la ventana.

Una mujer de mediana edad, de aspecto desastrado y con rulos en el pelo, apareció de repente por una puerta de la planta baja. Su presa bajaba dando tumbos por las escaleras en esos momentos.

—Quiero hablar contigo.

—Ahora no, encanto, ahora no. Llego tarde.

—Si no puedes esperar ahora no hace falta que vuelvas. Tus cosas estarán en la calle.

—Bueno, solo un minuto, encanto —se acercó a ella, inclinó la cabeza hacia un lado y apoyó las manos en sus hombros—. ¿Qué es lo que pasa? Sabes que nunca haría nada para molestarte.

Sonrió bastante afablemente y algo parecido a una seductora franqueza apareció por un instante en sus ojos oscuros. Pero ella le conocía demasiado bien.

—Tienes a una mujer en la habitación, ¿verdad?

—Bueno, no tienes por qué estar celosa y lo sabes.

Ahora le encontraba repulsivo y se arrepentía de aquellos primeros tiempos.

—Que se levante y se largue. Aquí no va a haber más mujeres —dijo apartándole bruscamente las manos de los hombros.

—Ya se irá, ya se irá. No te preocupes, es solo una chiquilla. No tenía dónde quedarse, ya sabes cómo es.

—¡Ahora mismo!

—No seas boba. Ya llego tarde y perderé el trabajo si no me ando con cuidado. Sé razonable.

—Perderás la cama si no haces lo que te digo.

El joven sacó del bolsillo del pantalón un sucio billete de cinco libras.

—Supongo que esto te dejará satisfecha durante un par de días, vieja bruja.

La mujer cogió el dinero, pero no le quitó la vista de encima.

—Esto tiene que acabar.

—Vale, vale.

—¿Cuánto tiempo lleva aquí?

—Uno o dos días.

—Más bien quince, maldito mentiroso.

El joven salió dando un portazo, corrió hasta llegar a la carretera y giró hacia la derecha en dirección a la parte alta de Richmond Road.

Ni siquiera según sus modestos criterios se habría podido decir que el señor George Taylor hubiera tenido éxito en la vida. Cinco años antes, siendo un obrero no cualificado, había aceptado la indemnización por «renuncia voluntaria» tras la reestructuración que siguió a la reconversión de la planta de Aceros Cowley. Después había trabajado casi un año conduciendo un buldócer durante la construcción de la M40 y había pasado el año siguiente desempeñando trabajos insustanciales, bebiendo en exceso y jugando más de la cuenta. Luego había llegado el terrible embrollo y, como consecuencia, su actual trabajo. Cada mañana a las siete y cuarto salía de su vivienda protegida en Kidlington y ponía rumbo a la ciudad de Oxford al volante su destartalado Morris Oxford de color verde, bajando por Aristotle Lane hacia la calle Walton, antes de continuar por la pista asfaltada que discurre entre el canal y la vía ferroviaria en dirección a campo abierto, hasta llegar al principal vertedero municipal. Cada mañana de la semana laboral durante los últimos tres años (incluido el día de la desaparición de Valerie) había llevado a cabo el mismo trayecto, con los bocadillos para la hora de comer y el mono de trabajo a su lado en el asiento del acompañante.

El señor Taylor era un hombre poco elocuente, completamente incapaz de expresar con palabras su actitud favorable hacia su actual trabajo. Algo que, por otra parte, le habría resultado difícil a cualquiera. Los fétidos desperdicios de la ciudad le rodeaban a diario; comida podrida y mondas de patata, colchones viejos, montañas de inmundicias, ratas y, por supuesto, (llegadas desde algún lugar de la costa) las gaviotas carroñeras. Y a pesar de todo le gustaba lo que hacía.

El lunes día quince a la hora de comer estaba sentado con su compañero de todos los días, un hombre con el rostro manchado de barro y tierra, en una caseta de madera que constituía el único refugio medianamente higiénico en mitad de aquella jungla de porquería. Estaban comiendo sus bocadillos y ablandaban el pan duro con un té muy oscuro de aspecto poco apetecible. Mientras su colega leía sobre las carreras de caballos en el Sun, George Taylor comía en silencio con expresión cansada en su imperturbable rostro. La carta había vuelto a sacar a la luz lo sucedido y últimamente pensaba a menudo en Valerie. ¿Había hecho bien al convencer a su mujer para que la llevara a la policía? No lo sabía. Pronto volverían a verlos. De hecho, le sorprendía que no hubieran aparecido ya. Su mujer volvería a alterarse, y no había sido más que un manojo de nervios desde el principio. Era curioso que la carta hubiera llegado justo después de la muerte del inspector Ainley. Un tipo inteligente, Ainley. Había ido a visitarlos hacía tan solo tres semanas de forma más o menos extraoficial. Aunque estaba claro que era la clase hombre que no deja correr las cosas. Igual que un perro con un hueso.

Valerie. Pensaba mucho en Valerie.

Un vehículo del ayuntamiento se detuvo penosamente frente a la caseta y George Taylor asomó la cabeza por la puerta.

—¡Ve por la parte de arriba, Jack! —gritó—. Dame un minuto.

Señaló sin demasiada convicción hacia el extremo más alejado del vertedero, terminó el té de un par de tragos y se preparó para el trabajo de la tarde.

En el otro extremo del vertedero los pistones hidráulicos del camión cobraron vida y el volquete empezó a inclinarse poco a poco y fue depositando su contenido en el mar de apestosos desechos.