Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

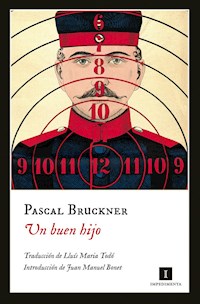

Un buen hijo es la historia de un amor imposible. El amor a un individuo despreciable. Un fascista autoritario y mujeriego que es a la vez un hombre culto y de firmes convicciones, y que resulta ser el padre del propio Bruckner. Semejante conflicto filial da paso a una maravillosa novela de formación, personal e intelectual, de quien es uno de los escritores más sólidos y controvertidos del panorama actual de las letras francesas. El hijo adulto se enfrenta en primera persona y sin ningún tipo de máscara narrativa a un personaje por el que siente, a un tiempo, rechazo y compasión, en un relato que nace del odio pero que va adquiriendo un inesperado y reconfortante tinte de ternura. Semejante giro acaba por sorprender al propio narrador. Bruckner no puede culminar su particular condena al padre, y ve cómo el inspirador rencor de partida se va derritiendo para dejar paso a un tímido cariño, que no comprensión, y a la certeza definitiva de que no es posible juzgar de forma absoluta los comportamientos ajenos. Un buen hijo es una cruda novela de formación en la que Pascal Bruckner nos plantea, a través de su propia biografía, un recorrido por la cultura francesa de la segunda mitad del siglo XX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Un buen hijo

Pascal Bruckner

Traducción del francés a cargo de

Lluís Maria Todó

Introducción de

Juan Manuel Bonet

Introducción

Una «quest» terrible

porJuan Manuel Bonet

Aficionado a las «quests» en torno a todo tipo de personajes, he leído unas cuantas referidas a padres cuyos hijos, víctimas del «siglo de siglas», querían indagar en el pasado, más o menos turbio según los casos, en que se habían visto envueltos debido a sus progenitores. Todavía no he leído el libro de Niklas Frank, el hijo del verdugo de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, Hans Frank, que sale en Kaputt, de Curzio Malaparte, sobre fondo del Wawel cracoviense, donde estaba su siniestra corte. Me imagino que esa búsqueda de Der Vater debe de ser un libro terrible. En el mismo contexto nazi, ciertas familias se dividen: la siniestra Gudrun Burwitz, una de las dos hijas de Himmler, está entregada al culto a su según ella encantador padre, culto contra el cual está movilizada en cambio Katrin Himmler, sobrina nieta del artífice de la Solución Final. Pero, aunque verán que a la postre no vamos a salir del mundo germánico, en el caso de Francia tengo ya una pequeña biblioteca de «quests» filiales de collabos más o menos ilustres y más o menos encombrants (incómodos, que ocupan demasiado sitio) según los casos. En ella figuran La Guerre à neuf ans (1971) y Le Nain jaune (1978), de Pascal Jardin, agridulces retratos de su padre, Jean Jardin, la eminencia gris de Pierre Laval, a los cuales en fecha mucho más reciente se ha venido a añadir la evocación bastante más al vitriolo, Des Gens très bien (2011), firmada por el nieto, Alexandre Jardin; Les Lauriers du lac de Constance (1974) y otros dos títulos de inspiración similar de una Marie Chaix obsesionada por su padre, Albert Beugras, una de las figuras más duras del siniestrísimo PPF; L’ombre d’un père (1978), el libro sobre Jean-Pierre Maxence de su hijo Jean-Luc; volviendo al PPF, el de Dominique Fernandez sobre un Ramón Fernández, al cual convierte sencillamente en Ramon (2008), sin acento, pese a la ascendencia mexicana del pater familias; y, naturalmente, Un pedigree (2005) y otros títulos del gran Patrick Modiano, que también en esto ha sido precursor, aunque solo sea a partir del título que acabo de citar que hemos sabido a ciencia cierta quién era Albert Modiano. No he leído en cambio los dos libros de Dominique Jamet sobre su padre, el periodista Claude Jamet. Tampoco las memorias del dibujante de cómics Philippe Druillet, en las cuales revela la historia del suyo, Victor Druillet, dirigente de la Milice, cuyo destino, tras pasar por Sigmaringen, sería, como el de tantos otros, español.

Pascal Bruckner (París, 1948), conocido sobre todo como uno de los más brillantes ensayistas de su generación, solo o con su «hermano de tinta» Alain Finkielkraut (Le Nouveau Désordre amoureux, 1977, traducido a nuestro idioma dos años después), también es autor de una obra narrativa importante y ya relativamente extensa, en la cual cabe destacar títulos como Lunes de fiel (1981), que inspiró la película de Roman Polanski Bitter Moon (1992), o L’amour du prochain (2005), con páginas dignas de Georges Bataille, y parecida mezcla de autobiografía y ficción. Su último libro por el momento, Unbon fils (2014), que ahora se traduce al castellano, presenta la particularidad notable de consistir en la descarnada «quest» de un padre del cual hasta ahora nadie había oído hablar, ingeniero de minas, antisemita y filonazi. Fallecido dos años antes, este padre sin notoriedad alguna era el secreto mejor guardado por el escritor. Entre 1942 y 1945, René Bruckner trabajó en Alemania y Austria para una empresa importante dentro del complejo militar nazi: la Siemens. No fue un trabajador del STO (Servicio de Trabajo Obligatorio) como lo fueron Georges Brassens o su tocayo Georges Marchais, sino una pieza bastante más relevante de un engranaje en el cual creía, compartiendo el sueño de una Europa alemana, y dejando incluso —es el hijo quien lo señala— alguna constancia de ello en la prensa de la época. Tras la contienda, haciéndose pasar precisamente por una víctima del STO, logró escabullirse, y no ser inquietado jamás. De aquellos años conservaría una gran nostalgia —fue el tiempo, llegará a decir, más feliz de su vida—, y un amor enfermizo por lo germánico —su familia tenía raíces al otro lado del Rin— que intentará transmitir, sin éxito, a su hijo. La rememoración por parte de este, en el fundamental capítulo «Lo detestable y lo maravilloso», de varias estancias en la Austria de la posguerra, es una mezcla de encantamiento —la primera montaña de este futuro frecuentador de un sanatorio suizo, y gran enamorado siempre de los picos y de los pinos—, y de descubrimiento del horror —y de la voluntad de revancha— que latía bajo la aparente normalidad de una tierra de cánticos y de velas en la noche de los cementerios, que era precisamente aquella —lo aprenderá el narrador años después— donde, en el momento de la derrota de su ídolo, se refugió el ingeniero de Siemens.

No quiero destripar el libro, pero el tono del mismo ya lo da la primera página, en la cual Pascal Bruckner, niño, le solicita a Dios, en sus oraciones, la muerte de su padre, al que más adelante calificará de Atila doméstico. El clima del domicilio de los Bruckner es asfixiante, imprecación antitodo y especialmente antisemita, violencia doméstica contra la esposa, maltrato físico y moral del hijo único. El recuento de los agravios por parte de este último es exhaustivo. Aunque recuerde también algunas «playas de armonía», el ejercicio es terrible y agotador —para el lector, pero, todavía más, para el narrador—, especialmente en todo lo que se refiere a la relación del personaje central del libro con su mujer, que encima comparte lo principal de las ideas de su verdugo.

Maurice Bardèche, Robert Brasillach, Alexis Carrel, Louis Ferdinand Céline, el pionero Édouard Drumont, Jacques Isorni, Henri Massis, Charles Maurras, Thierry Maulnier, Roger Peyrefitte, Lucien Rebatet o Jean-Louis Tixier-Vignancour son algunos de los ídolos de papá Bruckner, lector jubiloso, en la posguerra, de un semanario de nostálgicos de Vichy y de la colaboración como Rivarol, un semanario abyecto, cuya presencia en los kioscos franceses, a estas alturas del siglo xxi, constituye un hecho absolutamente inquietante. Lógicamente, Bruckner padre, además de admirador de Pétain y de Hitler, y de antisemita, es furibundamente anti-De Gaulle, partidario de Poujade, anti-Mendès France, anti-Chaplin, anti-hermanos Marx, partidario de la OAS… Más tarde, como al personaje de Lunes de fiel inspirado en él, le encanta comprobar que existe un rebrotar antisemita de la mano de los árabes. Y le indigna que a su hijo, por asociación con Finkielkraut y otros de sus amigos «nouveaux philosophes», lo tomen a menudo por judío.

Están luego las sucesivas metamorfosis o derivas ideológicas del salaud —es Bruckner hijo el que emplea el término, mientras uno de los reseñistas del volumen, Éric Aeschimann, de Le Nouvel Observateur, preferirá calificar al pater familias de ordure, término todavía más fuerte—. Efectivamente, pasa por un período relativamente largo, y que su hijo califica de liberal, en el cual, olvidándose un tiempo de sus «nostalgias infames», vota a la izquierda, se siente fascinado por el mundo austrohúngaro —incluidos algunos de sus narradores judíos—, y atraviesa incluso una fase místico-ecologista, de adicción a Planète, a Teilhard de Chardin, y a escritores como Lanza del Vasto —al cual llegaría a visitar en su «Communauté de l’Arche»—, Luc Dietrich o René Daumal. Pero, a la postre, iba a poder más el veneno absorbido en su juventud.

Tras encontrar antídotos contra su historia familiar, como la literatura anglosajona, el jazz o la California de la contracultura, vivida en directo, Pascal Bruckner nos conduce luego, en otro gran capítulo, hacia sus «padres de sustitución», mascarones de proa determinantes para su generación —al paso, hay un retrato tierno de su entonces inseparable Finkielkraut—, que es la de Mayo del 68, y la del descubrimiento del Tercer Mundo y de la multiculturalidad. Los retratos de Sartre —al cual acaba prefiriendo a Camus o a Raymond Aron— o de Foucault son esperables; el de Barthes ya tiene más interés; por mi parte, me gusta sobre todo el de Vladimir Jankélévitch, en cuyo apartamento de la isla de Saint-Louis el autor lo escucha al mismo piano que el pintor Xavier Valls alcanzaba a escuchar él también, en las noches claras, desde su ventana del otro lado del Sena. Se entiende que Pascal Bruckner no tenga ganas de que la verdad sobre su progenitor sea conocida por el filósofo que, tras la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, era bien sabido por todos que había renunciado radicalmente a todo lo alemán.

Libro desasosegante, por el lado de «la banalidad del mal», este del supuesto «buen hijo» que ahora practica una suerte de parricidio literario —son palabras de Jérôme Garcin también en Le Nouvel Observateur—, en las páginas finales del cual, sin embargo, reconoce que, al final, se hizo cargo de la existencia de su progenitor viudo y residente en una «caverna de detritus», a pesar de todo.

Libro desasosegante, sí, como desasosegante este tiempo francés en que uno lee a Pascal Bruckner, y en que uno se pregunta con inquietud si será verdad que una de cada tres personas que uno se cruza por la calle piensa «bleu marine»…

Libro del cual ahora es el lector el que tiene que hacer la experiencia única e intransferible de su lectura, hasta la bomba final.

Libro que contiene muchas más cosas, de entre las cuales para terminar entresacaré, en clave de lista, y un poco en desorden, algunas que me han llamado la atención, en sus márgenes, pinceladas que contribuyen a aliviar la tensión reinante en otras páginas, y contribuyen a la exactitud de estas memorias, colocándonos ante el paisaje de fondo, completamente normal, de una historia de inusitada violencia.

La felicidad de la nieve cayendo en silencio y con nobleza: frases a incluir en una posible antología general de la nieve, que abre aquello de Ramón Gaya de que la nieve es siempre medieval.

El encantamiento ante la atmósfera, ante la luz de París y concretamente de Saint-Germain-des-Prés, epicentro de una capital cosmopolita, por parte del adolescente enfermizo que hasta entonces había residido con su familia en la banlieue de Lyon, y estaba por lo tanto acostumbrado a la grisalla, a las sotanas y a las nieblas, al huerto familiar… Adolescente que se convertirá en un peatón enamorado de París, en un flâneur, en un degustador del espectáculo de las passantes.

En la calma casi campesina de la mañana en su barrio del centro de la capital, la emoción que a Pascal Bruckner, trabajando en su despacho-celda, le produce escuchar las campanas de la vecina iglesia armenia: un momento de gran poesía.

El famoso «tiburón», el Citroën ds: el automóvil emblemático de una cierta ascensión social durante «les trente glorieuses». Y, en la misma clave, en las paredes obras de Bernard Buffet o Victor Vasarely: un cierto arte moderno emblemático de unos fifties franceses que inevitablemente nos llevan hacia el cine de Jacques Tati.

Los trenes Märklin, en uno de los aludidos momentos de remanso: el elogio de lo diminuto, del «teatro de lo minúsculo», por un lado «patria de los juguetes», que me hace rememorar el gusto de Valery Larbaud y de su amigo Alfonso Reyes por los soldados de plomo, o algún feliz poema de paisaje liliputiense de nuestro Adriano del Valle.

Por último, los guiños a Séraphin Lampion (aquí, en España, Serafín Latón), a los generales Alcázar y Tapioca y a otros personajes nacidos de la imaginación de Hergé. La tintinofilia, tan importante para la educación sentimental de los niños franceses nacidos en los cuarenta, como Pascal Bruckner, o los cincuenta, como el firmante de estas líneas.

París, abril 2015

Las fuerzas creativas acuden

cuando el alma está amenazada.

Ingmar Bergman

Para Eric y Anna

Para Lara y Adrien

Prólogo

Oración de la noche

Es la hora de acostarse. Arrodillado al pie de la cama, con la cabeza inclinada, las manos juntas, murmuro mi oración en voz baja. Tengo diez años. Después de un breve repaso a las faltas del día, elevo una petición a Dios Nuestro Creador Todopoderoso. Él sabe que nunca falto a misa, que siempre comulgo, que Lo amo por encima de todo. Le pido simplemente, Le suplico, que provoque la muerte de mi padre, si es posible en accidente de coche. Un freno que falla en una cuesta, una placa de hielo, un árbol, lo que Le parezca mejor.

«Dios mío, os dejo la elección del accidente, pero haced que mi padre se mate.»

Llega mi madre para arroparme y leerme un cuento. Me mira con ternura. Yo redoblo el fervor, me pongo en plan beato. Cierro los ojos, digo para mis adentros: «Dios mío, os tengo que dejar, mamá acaba de entrar en mi habitación».

Mi madre está orgullosa de mi fe ardiente, pero le da miedo que algún día quiera hacerme cura. Le he comentado la posibilidad de entrar en el Seminario Menor, me levanto a las seis de la mañana para ayudar a misa en el externado Saint-Joseph de Lyon, el colegio de jesuitas en el que estoy estudiando. Es una misa rezada, es decir, corta, yo no estoy preparado para ayudar en las ceremonias solemnes, que requieren una liturgia compleja. Cuando me pierdo, hago la señal de la cruz para disimular. A esa hora matinal, en la iglesia hay poca gente, tan solo en los rincones alguna beata recién salida de la cama que musita sus oraciones. Soy el niño-que-le-hace-la-pelota a Dios: me embriaga el olor del incienso, tal como se embriaga el cura que llena las vinajeras y se mete un trago de vino peleón, un blanco de ínfima calidad, a las siete de la mañana. A los monaguillos nos da un ataque de risa al ver sus ojos vidriosos. Enciendo los cirios con alegría, me gusta ese momento de recogimiento antes de las clases. Comulgo, me encanta el sabor de la hostia, ese pan ázimo que se funde bajo la lengua como una oblea. Eso me llena de fuerza, balbuceo mis fórmulas en latín sin comprenderlas, cosa que las hace aún más hermosas. Ayudo a misa con furia de adulador; quiero sacar las mejores notas en el paraíso. Cuando desvío la mirada, me parece que Jesús me está guiñando el ojo a mí, afectuosamente.

Dos años más tarde, durante mi comunión solemne, me entrego a una orgía de bondad. Sonrío a todo el mundo, el Ángel del Bien en persona habita en mí. Husmeo con voluptuosidad mi nuevo misal de cantos dorados cuyas páginas parecen susurrar cuando las pasas. Voy flotando con mi túnica blanca por encima del suelo, me sumerjo en la unción. Tías y tíos me cubren de besos que yo a mi vez prodigo a mis primos, sin escatimar. Ese celo colma a mi madre de orgullo y de una secreta inquietud. Está bien creer, pero con mesura: la buena villa de Lyon, antigua capital de la seda, ahora está llena de curas miserables, vestidos con sotanas manchadas y zapatones rotos, que son las víctimas de la jerarquía, las cabezas de turco de los chavales, los proletarios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchos de ellos mueren jóvenes, agotados y maltratados.

—Métete en la cama, venga, que ya es tarde.

—Sí, mamá, ahora mismo. Solo un minuto, aún no he terminado.

Repaso rápidamente mis pecados del día, añado dos o tres, tal como más adelante añadiré algunos ingresos de más en mis declaraciones de la renta por miedo a alguna omisión de mayor importancia. Le doy gracias al Señor por sus bondades.

«Dios mío, libradnos de él, os lo suplico, me portaré muy bien.»

Mi madre está muy lejos de imaginarse lo que tiene tan agitado a su angelito, no ve en mí más que inocencia y dulzura. La causa de mi petición al Altísimo se remonta a unas semanas atrás.

Tengo que entregar los deberes de geometría y decido terminarlos después de cenar. Estoy en la cama, sin saber qué hacer, las matemáticas no son mi fuerte. Viene mi padre a ayudarme: ante mi obcecación en no entender nada, se pone nervioso. Cuanto más intenta explicarme el problema, menos lo entiendo. Estoy cansado. Después de los consejos vienen los gritos, los alaridos acompañados de bofetadas. Soy un imbécil, el deshonor de la familia. Él es inmenso, imponente. En pocos minutos me encuentro tirado en el suelo, me acurruco como una bola para escapar a los golpes, me meto debajo de la cama, de donde su potente mano me extrae para inculcarme los rudimentos del cálculo. Pero sobre todo, y eso yo no me lo perdono, le suplico que no me pegue:

—Perdón, papá, perdón, estudiaré mucho. Por favor, no me pegues.

Los bofetones, las patadas importan poco. Son dolores que pasan. Pero humillarse ante el verdugo, suplicarle que te salve la vida porque has leído en sus ojos un fulgor asesino, eso es algo que no tiene excusa.

Más tarde, viendo películas policiacas, siempre me parecerá lamentable esa tendencia de las víctimas a implorar clemencia a los asesinos. Eso, en vez de enternecerlos, atiza su sadismo. Si hay que morir, que sea con dignidad. Sube mi madre, nos separa, me estrecha largamente entre sus brazos mientras yo sollozo con las mejillas moradas. Después mi padre vendrá a darme un beso.

—Venga, hagamos las paces. Mañana por la mañana lo terminaremos todo.

Yo murmuro un débil: «Sí», pero el rencor ya se ha instalado en mí. Es una bolsa de pus que irriga poco a poco cada uno de mis pensamientos. Se ha declarado la guerra: habrá armisticios, a menudo felices, etapas de armonía, pero hay algo que empieza y que ya no se detendrá nunca más. Incluso cuando de noche, bajo las sábanas, juguemos al trineo en la banquisa rodeado de lobos, no me dejaré engañar. Ahora lo veo como a una fiera dispuesta a devorarme. La confianza ciega que le tenía se ha roto.

Dios no cumplirá mis deseos y al cabo de cuatro años dejaré de creer en Él. Mientras tanto, cada tarde o casi, oigo que se abre la reja del portal y los faros del coche iluminan la avenida. Subo a encerrarme en mi habitación, decepcionado y nervioso. Mi madre se arregla el pelo y va a recibir a su hombre en la escalinata, preparada para enfrentarse a la tempestad. Por la noche, sueño que mi cuerpo abandona la cama y vuela por el espacio. Me quedo pegado al techo como si estuviera dotado de un paracaídas ascensional. Quiero permanecer suspendido en la estratosfera, ver el mundo desde arriba, sin participar en sus problemas.

Los padres violentos tienen una ventaja: no te atontan con su dulzura y sus arrumacos, no juegan a ser hermanos mayores o amigos tuyos. Te despiertan como si fueran una descarga eléctrica, te convierten en un eterno luchador o un eterno oprimido. El mío me comunicó su rabia: le estoy muy agradecido. El odio que me inculcó también me salvó. Lo volví contra él como un bumerán.

Primera parte

Lo detestable y lo maravilloso

Capítulo1

Su Majestad el bacilo de Koch

Salíamos de noche, como un desfile de duendecillos con pompón, cogidos de la mano, guiados por niñeras. El aire era un cristal helado que nos quemaba la garganta y los pulmones. Los copos descendían a miles, tan duros que nos flagelaban el rostro, hiriéndonos como cristales. La nieve crujía bajo las suelas, amortiguaba nuestros pasos. El viento la arrancaba del techo de los chalés, la pulverizaba por el aire en ráfagas, transformando las tinieblas en un blanco Maelstrom. Podíamos ver a nuestros compañeros transformados en estatuas andantes de las que brotaban chorros de vapor a cada espiración. Para infundirnos coraje, entonábamos cánticos, O Tannenbaum, Stille Nacht.

La carretera estaba cerrada a la circulación, con la excepción de los trineos de caballos que tintineaban transportando a las familias arropadas bajo las mantas. Al levantar la cabeza, apenas distinguíamos la cordillera encrespada de las cumbres del Vorarlberg. Todo nos empujaba a apretar el paso. Teníamos miedo a abandonar el desfile, a quedar olvidados, sepultados bajo el blanco manto. Invariablemente, alguno de nosotros, aturdido por el frío y el miedo, se ensuciaba en los pantalones. Había que cambiarlo a toda prisa y el infeliz se ganaba el apodo de «Buchsenschiss» (el que se caga encima). Finalmente aparecían las cristaleras del templo: subíamos la pequeña escalera del cementerio, accedíamos a la entrada de la iglesia donde una multitud de parroquianos ya se agrupaba para la misa de medianoche. Después de la hostilidad de la intemperie, ahora llegaba el ambiente cálido de una Navidad alpina con sus cánticos y su órgano. El edificio no se parecía en nada a esas construcciones tirolesas en forma de bulbo, con sus decorados extravagantes: era una iglesia modesta, con paredes ocres, un campanario de pizarra negra en forma de lápiz y una nave desnuda. Junto al altar se alzaba un abeto adornado con bolas de colores, un san Nicolás de estuco, espumillón de plata, velas inestables cuya cera goteaba de rama en rama con peligro de prender fuego al árbol. Había dos cubos de agua previstos para un caso de accidente. Un ángel rubio colgaba de la cima del árbol, con las alas abiertas en signo de misericordia. Un pesebre gigante albergaba a Jesús, María, José y todos los demás personajes, modelados en terracota, tan altos como nosotros. Todos esperábamos con ansia el momento en que el buey o la mula volvieran la cabeza, se pusieran a bramar o a mugir. La feligresía estaba compuesta por montañeros, rudos granjeros o ganaderos con pantalón de cuero, señoras con vestidos estampados y la cofia tradicional. La guerra había terminado hacía apenas seis años, la ocupación francesa del Tirol y el Vorarlberg había concluido entre 1947 y 1948. La asamblea contaba con una mayoría de mujeres: muchos hombres seguían prisioneros o tal vez estaban muertos.

Nuestra atención la acaparaba el tonto del pueblo, el «Dorftrottel», un muchacho de unos quince años aquejado de bocio, con el pelo cortado al rape y cara de simplón, encargado de divertir a la asamblea que esperaba el inicio de la ceremonia. Hacía una imitación de la misa en versión caricaturesca, provocando las carcajadas del público. Poco después, a la salida, en el momento de la dispersión, lo bombardearíamos con bolas de nieve, a veces con piedras, ante la mirada bonachona del párroco. Quien se burla del oficio religioso bien merece un pequeño correctivo. El cura solo intervenía en el momento en que el bufón, ya caído en el suelo, se echaba a llorar. El coro del pueblo, acompañado por una pequeña orquesta local, cantaba con una torpeza magnífica la Misa de la Coronación de Mozart. La soprano, una sencilla posadera del pueblo, subía tan alto que su voz parecía a punto de romperse, volvía locos a los músicos, recuperaba el aliento, pero terminaba el aria, agotada. En aquella pequeña iglesia de la Europa Central, la música de Mozart elevaba el alma de aquellos patanes que poco antes habían luchado en defensa del Reich. Todavía ahora, no puedo escuchar el Laudate Dominum sin que se me haga un nudo en la garganta. Extenuado por la hora tardía, entumecido por el calor, me quedaba dormido generalmente en el Agnus Dei para despertarme al final de la ceremonia, cuando me sacaban del sueño el repicar de las campanas al vuelo y la perspectiva de los regalos. Los feligreses bebían vino caliente con canela deseándose felices Pascuas y encendían velas en las tumbas de sus familiares difuntos, en el cementerio. Muchos regresaban a casa esquiando, montados en largos patines de punta curvada atados a los zapatos con simples correas.

Eran los años cincuenta, en el Kleinwalsertal, al oeste de Austria, un cantón extremo del Vorarlberg, enclavado en Baviera. Yo había caído víctima de una primoinfección por haber estado jugando con las sábanas sucias de un tío mío aquejado de tuberculosis renal, la enfermedad familiar por excelencia, y me habían mandado a un Kinderheim (hogar infantil) en Mittelberg, una aldea a mil doscientos metros de altitud, a partir del año y medio de edad. Balbuceaba un dialecto germánico antes de hablar francés, y mi madre, a quien yo llamaba «Mutti», con gran disgusto por su parte, tuvo que emplear durante varios años como traductora a una institutriz bilingüe, Frau Rhuff. Al hermano de esta mujer, un enfermo mental, le habían practicado la eutanasia en 1940, por degenerado, dentro del Programa Gnadentot, «muerte piadosa» (expresión de Adolf Hitler), sin que ella supiera exactamente si había sido gaseado en un camión o ejecutado con una inyección letal. El dialecto del Vorarlberg, parecido al bávaro, era una lengua de campesinos, de una dureza de granito, hablado por tribus montañesas celosamente encerradas en sí mismas. Parecía ponerte grava en la garganta y obligaba a forzar las vocales por la intensidad con que las consonantes te golpeaban el paladar. Mis padres venían a visitarme desde París y mi madre se quedaba sola conmigo unas semanas más. En aquella época, el viaje en 4CV duraba casi veinticuatro horas, especialmente en invierno, cuando había que enfrentarse con tormentas de nieve y carreteras heladas.

La tarde del día de Navidad me iba con ellos al establecimiento en que se alojaban, una pequeña pensión llamada Kaffee Anna. Los abetos nos daban escolta, y con sus paquetes de nieve en los brazos parecían una hilera de criados con librea cargados de regalos. Llegábamos a la habitación del albergue: al pie de otro árbol, este en miniatura, sobrecargado de esplendores, adornado con bombones y golosinas, resplandecían los regalos en sus envoltorios rutilantes, algunos de ellos ocultos entre lo más profundo de las ramas. Desde entonces, el abeto siempre ha sido para mí el árbol a cuya sombra nacen los regalos. Cada año me regalaban un vagón o una locomotora. Mi padre me fue completando, desde la infancia, un maravilloso tren eléctrico Märklin que después montaba en nuestra casa, en Francia. Se pasaba horas con él en el desván, y al cabo de unos años había creado una provincia entera con su ciudad, su tranvía, sus colinas, su teleférico, sus peatones, sus coches, dos o tres estaciones, túneles, viaductos. Debajo de la mesa se ocultaba una madeja de cables eléctricos. El tren en miniatura y, en un sentido más amplio, el amor por el ferrocarril y el oficio de ferroviario son pasiones que heredé de mi padre. La reconstrucción al milímetro de todos los detalles, la diversidad de modelos propuestos —gracias a una pastilla química disuelta en la chimenea, las locomotoras a carbón echaban humo— nunca han dejado de hechizarme. Reconstruir el mundo a pequeña escala a falta de poder dominarlo, tal es el goce insensato del modelista. Aquel teatro de lo minúsculo nos convierte en dioses intermitentes dotados de un poder sin límites. Yo, colmado de atenciones, miraba por la ventana a través de los cristales veteados de hielo. La ventisca redoblaba y el gran bosque, del que yo guardaba en casa un rehén engalanado, se estremecía llenándome de espanto.

Desde entonces, ir a los Alpes es regresar a la infancia, volver a la patria de los juguetes, los funiculares, los cencerros atados al cuello de las vacas, los pueblos con aspecto de juguete, los balcones de madera labrada, los frescos pintados en los caseríos. Me gusta la cortesía añeja, los ritos sencillos de las culturas alpinas e incluso la omnipresencia de los lácteos en la alimentación. Cada vez que subo más arriba de los mil metros, estoy en casa, en mi paisaje mental. Me emociona incluso el yodle, ese alegre sollozo gutural que ha pasado de Suiza a la música country, con sus trinos, sus cuartos de tono y el acompañamiento ingenuo de un acordeón. Lo que me seduce de la montaña es su falta de hospitalidad: te acoge rechazándote, te obliga a enfrentarte con precipicios vertiginosos, con la dureza mineral de las crestas, con la paz engañosa de los glaciares. Y cuando parto hacia las cumbres, atormentado por un miedo tan nauseabundo como placentero, lo hago con la esperanza de encontrar, al regreso, a mi compañero el abeto. Para mí, él hablará para siempre la lengua balbuceante de la infancia. Donde crece ese plebeyo, a la sombra y contra el viento, reinan los gorjeos, las risas repentinas. Siempre será el árbol de esa frontera impalpable que separa lo llano de lo elevado, el centinela que nos acoge en el reino de lo encumbrado. Tendido hacia el cielo, espera la nieve, dispuesto a soportar la carga a la que con toda evidencia parece destinado. Cuando por fin esta llega, se deja cubrir, adorna sus ramajes con un espeso manguito blanco y se despierta resplandeciente de hielo, captando la luz con sus agujas. A lo largo del día, sus extremidades consteladas de minúsculas joyas se irán resquebrajando y desintegrándose.