6,99 €

Mehr erfahren.

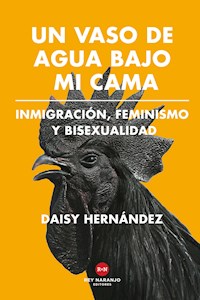

- Herausgeber: Rey Naranjo Editores

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

En esta reveladora novela de no ficción Daisy Hernández hace un recuento de lo que las mujeres de su familia colombo-cubana le enseñaron acerca del amor, el dinero y la raza. Al final de este hermoso libro, Daisy Hernández, una latinoamericana queer, ha acercado el inglés y el español hasta crear un nuevo e inimitable idioma, como parte de una valiente y brillante negociación de un mundo multilingue. Varios artistas han dicho que "el arte es un espejo" y en efecto, la literatura de Daisy Hernández nos entrega un espejo mestizo desde el cuál podemos entender nuestros conflictos sin sentirnos juzgados bajo el lastre del subdesarrollo o cualquier etiqueta que nos defina. En Radiónica celebramos las estéticas diversas y este es arte para sentirnos más libres con lo que somos. Diversos, mezclados y latinos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

En ruinas

un funcionario de la ciudad vino a nuestra casa un día. Se trataba de una especie de inspección, pues en aquellos años mi padre se moría de ganas de construirle un anexo a la casa original, y necesitaba ciertos permisos. El hombre blanco llegó con un portapapeles en su mano izquierda, y comenzó a examinar ventanas y alarmas de incendio, tras lo cual fruncía el ceño y tomaba notas.

Nuestra casa se encontraba al norte de Nueva Jersey, y era muy vieja. No tenía sótano, no tenía closets, no tenía puertas en las habitaciones. La sala era una caja y la cocina ocupaba la mayoría del primer piso.

De pie en nuestra cocina, el funcionario de la ciudad habló entre dientes.

—Esta casa debería ser declarada en ruinas.

Mami quería saber qué había dicho.

—¿Qué dijo?

—Nada.

Ahora no recuerdo si lo que dije fue «Nada», o si me quedé en silencio. Creo que en el momento tenía doce años y no conocía la traducción al español de condemned. No tenía palabras en mi idioma que dijeran esta fotografía en la pared, esta olla de fríjoles negros, la radio que escuchamos todos los días, las historias que nos cuentas… él está diciendo que nada de esto importa. Que no solo deberíamos tirarlo, sino que debería demolerlo una aplanadora.

Comencé a escribir esta historia en el año 2000, cuando la publicación feminista Ms. me concedió un espacio en sus páginas para escribir una columna habitual. Tenía veinticinco años y estaba aterrorizada de escribir para personas reales que podrían declararme en ruinas, así que escribí sobre lo que pensé que sabía, como por ejemplo por qué mi mamá no se consideraba una feminista, y por qué queríamos consejos de mujeres que hablaban con los muertos.

Cuando mi contrato con la revista Ms. llegó a su fin, seguí escribiendo. Quería entender las preguntas de mi mamá, y a mi tía Dora, quien pensaba que yo era una india; también quería entender a mi papa, que bebía mucho. Necesitaba ver sobre el papel a las mujeres y al padre que había amado, rechazado y traicionado, y escribirlos sin la mancha del hombre blanco que pensaba que nuestras vidas y nuestras historias debían ser derribadas con un buldócer.

También quería testificar. Decir: esto sucedió. Estas historias silenciosas sucedían mientras los hombres en traje de Washington agitaban sus guerras privadas en Centroamérica, cuando comenzaron a empujar las fronteras hacia los desiertos, cuando insistieron con su política de «No preguntes, no digas», cuando firmaron el nafta1 y todos comenzaron a buscar la seguridad de las esquinas. Mi mamá y mi papá rezaron con más devoción. Mi tía Chuchi contó otro cuento. Y yo lo escribí todo. Era peligroso creer que mi historia, nuestra historia, cualquier historia podía sostenerse por sí misma. Las feministas me enseñaron esto. El periodismo lo ha confirmado.

Periodismo: una palabra sofisticada para decir que pasé muchos días con mis manos en las historias de otras personas, preguntando y respondiendo, porque nada sucede como un fenómeno aislado, especialmente cuando tiene que ver con el idioma. Nada es más vulnerable que las palabras que salen de nuestras bocas, porque nada tiene más poder.

Yo tenía palabras en 1980. Eran del color del cobre y las cenizas y las granadas.

Pero Ronald Reagan fue elegido como presidente aquel año y John Lennon fue asesinado; y antes de eso, era de mañana y ellos habían venido por mí.

1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nota del traductor.

UNO

Antes del amor, la memoria

vienen por mí en una station wagon. Mi mamá ya me ha puesto un vestido azul marino a cuadros y una blusa blanca. Ya ha jalado mi pelo oscuro hasta lograr unas trenzas y ahora me da la bendición sobre la frente. Después me entrega a una mujer delgada que me acomoda en el asiento trasero del vehículo. Me uno a un pequeño grupo de niños, en su mayoría cubanos; todos vestimos igual, nuestros ojos brillan y estamos nerviosos.

La mujer de la station wagon nos deja en las escaleras de un castillo gris en Union City, Nueva Jersey: la escuela católica Holy Family (La Sagrada Familia). El patio está cercado por rejas de hierro negro y las puertas delanteras están hechas de acero. Mujeres en pantalones de vestir deambulan por los pisos de cemento como gallinas obesas de alas cortadas, sus picos señalan y hacen gestos. Me apiño con los otros niños en grupos de tres y cinco como polluelos asustados.

La señorita Reynolds es la maestra de kínder. Lleva gafas que hacen que sus ojos destaquen como botones gigantes en su rostro, y habla aquel idioma gracioso que sale de la televisión de casa cuando no estamos viendo telenovelas ni las noticias; esto quiere decir que habla como El Super Ratón, el personaje de los dibujos animados. Es inglés, un idioma que suena como si la gente tuviera la boca llena de canicas. Es chistoso escucharlo, sobre todo porque el ratón de la televisión puede volar.

En el salón de clases, espero a que la señorita Reynolds comience a hablar como mi mamá. En español. Seguro no habrá que esperar mucho. Pasa una hora. Dos. Parece como si hubiera transcurrido un día, y sigue hablando como El Super Ratón.

Este idioma me es familiar. Incluso puedo hablar algunas palabras. Pero nunca lo he escuchado tan seguido y de una sola vez. Es como si me obligaran a ver el mismo dibujo animado todo el día.

No sé si esto fue lo que de verdad sucedió mi primer día de kínder, pero es lo que recuerdo de mis primeros dos años de escuela. Algunos recuerdos pueden corroborarse al investigar y con una inspección in situ: El Super Ratón en la televisión, las rejas de hierro negro. Mi madre confirma a la señorita de la station wagon y el origen étnico de los otros niños y niñas, y las fotografías de la escuela ofrecen detalles acerca del uniforme y del rostro de mi maestra.

Sin embargo, mis recuerdos están llenos de traspiés, lugares donde la emoción ha distorsionado personas, miradas, incluso cuerpos. En una fotografía escolar, por ejemplo, mi maestra es una mujer blanca delgada, andrógina, que lleva unas gafas de grueso marco. Pero yo la recuerdo como una obesa gallina, un ratón volador, y recuerdo al kínder como el inicio del fin.

Una maestra viene por nosotras un día. Apenas dos de nosotras. Mi amiga y yo, una chica delgada, con el rostro como el de un duendecillo.

No sé por qué nos sacan de clase, pero en el oscuro corredor nos encontramos cada vez más lejos del salón. Mi amiga comienza a llorar, y las suyas no son lágrimas de bebé. Están llenas de ráfagas, son gemidos de La Llorona. Se planta en el suelo y se niega a dar un solo paso más. La maestra comienza a arrastrarla del brazo, pero cuanto más duro jala la mujer, más grita y se contorsiona mi amiga, y por un momento parece como si su brazo fuera a zafarse de su cuerpo, como si eligiera mutilarse en vez de lo que sea que vaya a sucederle en manos de aquella mujer blanca. Yo, por el contrario, no peleo. Camino mansamente.

En un salón vacío, la mujer blanca saca un paquete de tarjetas que tienen dibujos y palabras. Las dispone en una mesa amplia, una a una. El sol se cuela por la ventana y nos cubre de un líquido amarillo, pero yo no puedo descifrar las tarjetas. Cada una tiene un dibujo y una palabra: dog, cat, house. Debo repetir cada palabra después de la maestra.

En español, tenemos tarjetas. El marido de la tía Rosa las usa para hablar con el mundo espiritual. Las cartas nos cuentan acerca de trabajos que están a punto de llegar, muertos que son infelices, un caso pendiente con la migra. Las cartas son puertas de papel que únicamente las personas especiales pueden abrir.

Miro las tarjetas de la mujer blanca y escucho sus audaces palabras en inglés —dog, cat, house— y allí reside toda la evidencia de lo que habrá de venir en mi vida. En el espeso terror de la noche, no debo ir por el camino de las dos personas que ansío. El primer hombre que amo y la primera mujer que adoro, mi padre y mi madre con sus palabras en español, no están en estas tarjetas. El camino que tengo ante mí está en inglés, y la que sigue es una pregunta demasiado horrible como para hacerla en voz alta o incluso en silencio: ¿Qué tienen de malo mis padres que no debo imitar sus manos, sus necesidades, ni siquiera sus palabras?

Antes del idioma, está el amor. Antes del amor, la memoria.

Lo que conozco del mundo antes del kínder son las aceras desniveladas de Union City, Nueva Jersey. La tienda con sus gordas gallinas que nos gritan y mordisquean sus jaulas de alambre. El olor punzante de la sangre de las gallinas cuando las matan en la parte de atrás y se las llevan a mi mamá en bolsas de plástico blancas. La tienda de telas con sus contenedores que cargan carretes de hilo que parecen una mujer cubana sosteniendo los extremos de su delantal. Los autobuses que serpentean por Bergenline Avenue. La tienda abarrotada de cigarros y hombres y mujeres arrugados que doblan los extremos de sus espesas capas color café.

Nuestro idioma es el español, y hay muchos tipos de español. Sobre todo, está el español dinamitado de mi padre cubano y sus amigos, que abofetea el aire, la parte de atrás de mi cabeza y el interior de mis oídos. También existe el español del puertorriqueño con el que se ha casado tía Rosa. Sus palabras se parecen a las palomitas de maíz cuando comienzan a explotar. Por último, está el español colombiano. El idioma de Mami no se resquebraja ni rebota. Se mantiene cercano a la tierra, a las manos gruesas y al lado liso de las piedras.

El inglés tiene un lugar aquí. Es el idioma de las minorías y lo escuchas cada tanto, sobre todo de El Super Ratón en la televisión, o de los chicos mayores que viven en la misma calle. El inglés es un juego de canicas. Las palabras salen disparadas una tras otra. Se chocan y se obstruyen y dejan huellas en el piso, y es un juego decente, me refiero al inglés, pero todo lo real sucede en español: la manera en que las mujeres se quejan de las fábricas en las que trabajan, la manera en que te gritan para que no juegues en la calle, la manera en que te arrastran a casa cuando el cielo se tiñe de terciopelo negro y te mienten, «Ahorita sales otra vez».

Suceden cosas terribles en español.

Mi papá y su amigo se emborrachan, mascullan sus palabras y se vuelven pájaros que chillan. Supongo que la rabia es un hábito terrible en cualquier idioma, pero en nuestra calle, en nuestro hogar, en español, llega a proporciones espantosas, y las madres se quejan las unas a las otras en taquigrafía:

—¿Qué se va´cer?

La respuesta siempre es la misma:

—Así son los hombres.

Las mujeres son distintas.

Union City está llena de vírgenes. La Caridad, La Altagracia, La Virgen de Chiquinquirá. Vienen de Cuba, de la República Dominicana y de Colombia. Como nosotros, son un asunto de multiplicidad. Nunca hay una sola cosa de nada en este mundo. Hay muchas vírgenes, muchas mujeres, muchos sonidos en español.

Los dólares, sin embargo, son una constante. En la cocina, mi mamá envuelve billetes de dólar en papel de aluminio y los mete en sobres. Los dólares le serán enviados por correo, junto con cartas, a su madre en Colombia.

Les enviamos dólares debido a las guerras. Corren los años ochenta y hay dos guerras. La de Colombia trata sobre las tierras y la gente pobre. La otra, la Guerra Fría, significa que mi mamá y yo no podemos viajar a Cuba. «No es seguro», dice mi padre entre bocanadas de su grueso cigarro.

En vez de eso viajamos a Hialeah, Florida, y Mami y yo vamos juntas en avión a Bogotá y a Boyacá, y por tren a Queens y a Manhattan. Para cuando comienzo kínder, siento que estos lugares y Nueva Jersey son parte del mismo país. Todo el mundo vive dentro de sus propias fronteras, habla español y come mucho cerdo frito.

En las noches, Mami prende la televisión y vemos las noticias. Las historias llegan de Latinoamérica. Mujeres sin dientes lloran enfrente de los micrófonos. Hombres de rostros morenos gritan. Hay niños que cargan a niños más pequeños. Algunas veces se ve únicamente la imagen de pies de hombres con sus zapatos y sábanas blancas que cubren el resto de sus cuerpos. Las mujeres gimen detrás del periodista, que habla del número de muertos y de aquellos que han sobrevivido.

—Ay, los pobres —susurra mi mamá antes de retirar la mirada y su panza embarazada del televisor.

Pero yo no dejo de mirar. Quiero ver de qué se trata, porque Mami viene de aquel lugar que sale en la televisión, y también mi papá. Esos lugares donde el piso es de un espeso color café y los cuerpos de los hombres desaparecen y solo quedan sus zapatos.

En Holy Family, las libretas de calificaciones son de papel grueso y están dobladas una vez con tu nombre escrito a manera de cubierta. Adentro, la señorita Reynolds había chamuscado las letras «u2» e «i3» en todos los cuadros porque, según ella, no la satisfago y necesito mejorar en comenzar a trabajar más rápidamente, en leer más libros, en aceptar la responsabilidad, en hablar en inglés y, desde luego, en el canto.

Nueve meses después, cada línea de mi libreta de calificaciones está cubierta con la letra s, cuyas curvas apuntan hacia mi nuevo futuro. Satisfactorio. La única categoría que se me escapa es «Expresión oral de ideas». La capacidad de hablar en inglés. Allí la señorita Reynolds ha escrito una i ladeada pero insistente. Se necesitan mejoras.

Mi mamá busca las únicas palabras en inglés que conoce en la libreta de calificaciones: firma de los padres, y allí, con la mejor caligrafía aprendida en Colombia, firma su nombre: Alicia Hernández.

Ambas estamos orgullosas de su firma. La pobreza en Latinoamérica significa que muchas personas no pueden firmar su propio nombre, mucho menos leer o escribir. Escribir tu nombre es una señal de progreso, sin importar lo que estés firmando.

Mami se graba en cintas de casete que les envía a sus hermanas y a su madre en Colombia. Registra los chismes locales, los negocios de mi papá, y a mí a los cuatro años relatando la historia de Caperucita Roja en español. Insiste en que diga algo en inglés. Cualquier cosa. Pero tengo cuatro años. Todo lo que sé son algunos números. Dice que eso está bien.

Comienzo:

—One, two, three, four… —Hago una pausa y le hablo a mi mamá—. ¿Y después qué va?

Su voz, un inglés con acento que incluso años después me sigue pareciendo la voz de una desconocida, responde «Five», y yo repito la palabra. Dice «Six» y yo la repito. Mi voz baila detrás de la suya, hasta que llegamos al número veinte.

Los números son importantes en nuestras vidas. Hay dos bolsas negras de basura llenas de telas que un hombre trae a nuestro apartamento cada cierto número de días. Las docenas de pantalones que Mami puede producir en su máquina de coser Merrow. Los cien dólares que le pagan cuando el hombre recoge las bolsas al final de la semana.

Los números son la razón por la que mi mamá vino a Nueva Jersey; por ellos pasa sus noches llorando y deseando volver a Colombia, a su madre.

Minal Hajratwala ha escrito: «Quizá, de las nuevas generaciones criadas entre extraños, únicamente nosotros, que hemos comido los frutos de los riesgos tomados por nuestros padres, podemos probar las verdaderas proporciones de lo agridulce».

Al finalizar el kínder mi boca está llena de fruta, y a medida que llega cada nuevo año, me embuto más palabras en inglés. Me aprendo de memoria rimas infantiles y números, y mi cama está llena de libros de vocabulario de los que memorizo sustantivos, adjetivos y adverbios, mientras en la cocina mi mamá grita:

—¡Llegó Walter!

Walter Mercado llega a la pantalla de televisión. Tiene el pelo rubio fijado con laca desde 1980: parece que estuviera perpetuamente barrido por el viento. Gruesas capas de base cubren su rostro pálido, y un labial de coral profundo da forma a sus labios. Viste trajes elegantes y sobre sus hombros lleva capas adornadas con piedras relucientes que parecen diamantes y esmeraldas falsos. Se dice que cada capa vale diez mil dólares.

Pero Walter es como nosotros. Habla español. Mira directamente a la cámara y es como si se asomara a nuestros corazones; levanta su mano derecha y, de manera rápida y con autoridad, proclama nuestro horóscopo diario. Podemos esperar un regalo. Podemos esperar que las puertas se abran. Podemos esperar buena salud.

Walter Mercado es normal. Las blancas son una historia distinta.

Nos mudamos, como Mami diría, alNorte.

En 1982, esto significa alrededor de ocho kilómetros al norte de Union City, y seis del puente George Washington. Tengo siete años, y Papi ha encontrado una casa de dos pisos sin sótano ni closets. Una casa propia, y en el patio delantero, un árbol. Queda a unas pocas cuadras de la fábrica donde trabaja de noche. Y a una cuadra de mi nueva escuela. En el cobertizo, Mami logra hacer caber sus dos máquinas de coser, las bolsas plásticas que contienen las telas, las tijeras y los gordos carretes de hilo.

Fairview es un distrito tranquilo, un distrito de blancos, un distrito de inglés únicamente. Los vecinos nos traen tomates. «Piensan que somos italianos», se ríe mi mamá, como si hubiera entrado un perrito a las escondidas a casa de sus padres.

En Fairview, mujeres blancas que hacen sus compras en un lugar llamado Macy’s enseñan en mi escuela. Van a Florida en el invierno, aunque no tienen primas allá. Tienen tías que no viven con ellas, y no son como los niños blancos de mi clase, cuyas abuelas hablan italiano y caminan con ellos a la escuela en las mañanas. Las abuelas de las mujeres blancas están muertas. Cuando hablan acerca de Polonia, Irlanda o Alemania, parece que hablaran de una media que han perdido en la lavandería. Ahora son blancas. Estadounidenses. No tienen historia, no tienen canciones, no tienen pasado.

Pero tienen poder.

Tienen la aspereza de la tiza, el escozor de los limpiadores químicos de los tableros, el limpio olor a tierra de los lápices recién tajados. Tienen el respeto de mis padres. Por virtud de su inglés y del color claro de sus rostros, estas maestras determinan las palabras que me acechan en sueños.

Las envidio. Quiero lo que tienen. Quiero que mis palabras tengan importancia.

Con los años, las hermanas de mi mamá vienen y van, pero finalmente llegan, una a una, para quedarse. Ya no estarán de acá para allá. No tienen niños ni maridos en Colombia. Su madre está muerta. También su padre. Son tres pedazos de hilo que han sido cortados del carrete. Tía Dora. Tía Rosa. La tía Chuchi.

Las tres eran maestras de escuela en Colombia. Tía Dora es la más joven, un trozo de hilo de seda. En Jersey, lava los baños de una mujer blanca que vive cerca de la costa, y después obtiene un certificado para enseñar español. Tía Rosa es la mayor; su pelo negro parece algodón y se pone tacones altos. Hace la limpieza en casa de una mujer blanca en la ciudad. Tía Chuchi se pone un exuberante colorete rojo para ir a misa todos los días y cuenta mejores historias que las de la Biblia. Como mi mamá, cose mangas en blusas de mujer para la fábrica. Cuando las tres tías están en casa, consienten a mi hermanita y trabajan en mí y en mi español.

A la alfombra le digo carpeta, y tía Dora niega con la cabeza. Levanta sus manos delgadas, como de hada.

—Se dice alfombra —afirma, y después pronuncia lentamente la palabra, para que yo la escuche—: al-fom-bra. Carpeta es la palabra que se usa para fólder.

Me dice mi mamá que una amiga me ha llamado. Cuando respondo «La voy a llamar pa atrás», tía María de Jesús, mejor conocida como la tía Chuchi, frunce sus labios luminosos. En español, me da una lección:

—Nunca se dice «Voy a llamar para atrás». Eso es del inglés. El verbo —declara—, es devolver. Voy a devolver la llamada.

Si tía Rosa está allí, sale en mi defensa. Me envuelve en sus brazos, de tal forma que la parte superior de mi cabeza se estrella contra su amplio pecho. «Déjenla tranquila», les dice a sus hermanas, canturreando como un pájaro en el nido. Por un momento, creo que la tía llamará un cese al fuego. Pero no, tía Rosa cree que la guerra ha terminado. «No molesten a la niña. Es americana», y me da unas palmadas en la cabeza, como si fuera retrasada mental.

Mami es distinta. Cree en treguas, en zonas neutrales, incluso en tratados. Juntas, anteponemos los artículos españoles «el» o «la» antes de los sustantivos en inglés, de tal manera que producimos sintagmas como el vacuum, el color purple, la teacher. Decimos «Abra la window», «Papi está en el basement» y «Ya pagamos el mortgage». Esto no es sencillo. Lleva tiempo, capacidad para negociar, persistencia.

En la mañana, cuando voy tarde para la escuela, alarmada llamo a mi mamá. No puedo encontrar mi fólder.

—¿Tu qué?

—El folder —respondo presa del pánico—. Donde pongo mis papeles para la escuela, Mami.

—Ah, el fólder —dice, repitiendo con tranquilidad el sustantivo en inglés.

Comienzo a odiar el español.

En un principio, sucede de pequeñas maneras. Me doy cuenta de que no puedo contarle a mi mamá sobre los Pilgrimsy los indios porque no sé la palabra en español para Pilgrims (peregrinos). No puedo hablar acerca de mi ensayo sobre seguridad escolar porque no sé la palabra en español para safety. Compartir mi vida en inglés con mi familia significa que debo ofrecer definiciones cortas para cada palabra que no sea parte de nuestras vidas. Algunas veces lo intento, pero la mayoría del tiempo me canso y termino por suspirar y decir:

—Olvídate.

Es esta la manera en que el español comienza a fastidiarme.

Supongo que es lo que sucede cuando eres joven y te frustras, pero no puedes enojarte con las maestras blancas porque aquello no te llevará a ninguna parte, y no puedes permanecer disgustada con tus padres porque ellos creen saber qué es lo mejor para ti. El español es flaco e indefenso, así que comienzo a zarandearlo, hasta que lo odio. Es como una tía que habla más fuerte que todo el mundo, que lleva un perfume que te aprieta las fosas nasales. Quiero que deje de avergonzarme. Quiero que se vaya.

Es así como llega la culpa. Culpo al español por el hecho de no conocer más palabras en inglés. Lo culpo por lo mal que me siento cuando las maestras blancas me miran con lástima en sus ojos. Culpo al español por las horas que mi mamá tiene que trabajar en la fábrica.

—Si tan solo hablara inglés… —Y su voz comienza a dejar un rastro que ninguno de nosotros, ni siquiera ella, ni siquiera la tía Chuchi, que lo sabe todo sobre todo el mundo, sabe lo que sucedería si tan solo Mami hablara inglés. Al parecer, soy yo quien debe averiguarlo.

Pero dar ese paso, ser la primera persona en la familia que se pasa a otro idioma, duele. No es algo que duela como partirse un brazo. No es abrupto de esa manera. Es gradual. Es como un parásito, un bicho que se cuela en tu estómago y nadie puede verlo, y te contagia una fiebre que te deja con náuseas.

En vista de que debo dejar el español, debo odiarlo. Eso hace que la partida sea tolerable. Así que nunca aprendo a leer o a escribiren aquel idioma. Nunca aprendo más que las palabras que mi familia y yo intercambiamos a lo largo del día —pásame la toalla, la comida ya está— y las palabras que escucho en las noticias de la noche, las telenovelas, radio Wado y Sábado gigante. Esta combinación me deja con un vocabulario peculiar en español: comidas, ley de inmigración, fantasía romántica y chismes de celebridades.

A medida que me sumerjo más en el inglés, comienzo a distanciarme de mi familia a través de gestos inconscientes. Camino por la casa con auriculares y un libro en la mano. Con mi hermanita hablo únicamente en inglés. Me como mi arroz con fríjoles mientras veo Diff’rent Strokes y Facts of Life4. Estos dos programas —que se enfocaban en niños sin padres criados por gente blanca— tienen todo el sentido para mí. Comienzo a convencerme de que soy como mis maestras blancas. No tengo historia, no tengo pasado, no tengo cultura.

Mi papá, sin embargo, sigue preocupado por que me convierta en él.

Sentado en la cocina, parcialmente borracho pero principalmente sobrio, me agarra del brazo. En el momento tengo nueve años, y él sostiene mi libreta de calificaciones en la mano. La letra «F» (fail, reprobado) está al lado de ciencias sociales.

—Tienes que estudiar —dice, sus ojos cafés están apagados y tristes—. No quieres terminar como tu mamá y como yo, en una fábrica, que no te paguen. No quieres esta vida.

Su vida. La vida de mi madre y de mis tías. Y sin embargo, es lo que quiero —aunque no quiero las fábricas ni la expresión desdeñosa de la mujer blanca de la tienda de telas que piensa que deberíamos hablar inglés—. Quiero el español y los cigarros gruesos y Walter Mercado en la televisión todas las noches. Querer lo que tenemos, no obstante, es una violación a los deseos de mi familia.

Años después, una escritora estadounidense de origen árabe me sonríe con complicidad.

—Traicionas a tus padres si no te vuelves como ellos —me dice—. Y los traicionas si lo haces.

Si la gente blanca no se deshace de ti, es porque quieren tenerte toda para ellos.

Solo se quedarán contigo si pueden tener tu boca, tus sueños, tus intenciones. En la milicia, a esto lo llaman Campaña para ganar los corazones y las mentes. En la escuela, lo llaman ESL: Inglés como segunda lengua.

Vienen por mí una vez más en cuarto grado. Por mí y por una chica cuyos padres son de Yugoslavia. Caminamos fatigosamente por el pasillo. En el salón hay una mesa del color de la arena mojada, y la maestra nos saluda con la cabeza. Tiene libros y tiene consonantes y vocales.

Memorizo más palabras. Echo a rodar las canicas en mi boca y las escupo en pruebas y con amigas que hablan únicamente inglés. Obtengo un carné de la biblioteca municipal y comienzo a sacar libros por docenas. Comienzo a reconocer la manera en que las palabras en inglés se pegan unas con otras en la página, y comienzo a recitar líneas de Romeo y Julieta.

Este afecto por el inglés es igual a la manera en que algunas mujeres hablan de sus matrimonios: al principio lo haces porque es práctico, lo haces porque necesitas los papeles, porque todos los trabajos están aquí, pero entonces comienzas a querer al viejo. Llegas a saber cómo le gusta su café, o la manera en que ronca cuando tiene una pesadilla. Así me sucede con el inglés. El afecto viene después, y lo hace para quedarse.

Mi mamá me aconseja que tenga cuidado con los vasos.

—No te ahogues en un vaso de agua.