Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Sprache: Deutsch

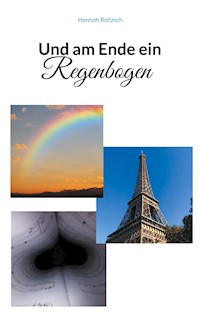

Jean-Phillipe Magaut ist Musiklehrer in einem Vorort von Paris und glücklich mit seiner Frau Élise zusammen. So glaubt er zumindest, bis eine Reihe von unvorhergesehenen Ereignissen seinen gesamten Alltag auf den Kopf stellt. Nach Verlust seiner Lehrstelle findet er sich als Leiter eines Hobbychores in seinem Heimatort wieder. Die bunte Gruppe Musikliebhaber mischt nicht nur seinen Alltag gründlich auf, sondern erinnert ihn auch an Werte, Ziele und an die Frage nach dem, was wirklich wichtig ist. Irgendwo zwischen dem Kampf gegen Ungerechtigkeit und der Frage, wer er selbst eigentlich ist, bleibt Jean-Phillipe nur eine Konstante: die Musik. Und wer weiß, vielleicht ist gerade die ja auch die Antwort auf die Fragen und Probleme, die sich dem Mann in den Weg stellen... Eine Geschichte über Akzeptanz und Zusammenhalt und die unendliche Liebe zur Musik.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für die Teamer der Kirchengemeinde Großenlüder/Bad Salzschlirf. Ihr seid die beste zweite Familie, die man sich wünschen kann.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Epilog

1

Jean-Philippe Magaut war erschöpft. Die siebte Klasse am Mittwochmorgen war immer besonders anstrengend, vor allem, da keiner der Schüler Musik für ein schulrelevantes Fach zu halten schien. Die Doppelstunde von viertel vor neun bis zwanzig nach elf laugte ihn immer so aus wie sonst ein gesamter Arbeitstag.

Leise seufzend erhob sich der kräftige, aber keineswegs dicke Mann, schob seine Brille auf der Nase nach oben und glättete das Hemd rasch mit den Fingern. Er hatte schon oft erfolglos versucht, seiner Frau Élise klar zu machen, dass man als Musiklehrer kein Hemd tragen müsse; tatsächlich gab es unter seinen Kollegen bloß eine Handvoll, die noch jeden Morgen mit Hemd erschien. Aber was sowas anging, kannte seine Frau kein Pardon – ohne ordentliche Kleidung hatte ihr Mann nicht das Haus zu verlassen. Was unter ordentlich zu verstehen war, bestimmte allerdings sie.

„Ah, Jean-Philippe!“, grüßte ihn Valentin Dumain, einer der jüngeren Kollegen, der noch an keinem Arbeitstag ein Hemd getragen hatte. Auch heute setzte er auf ein grasgrünes T-Shirt und hellblaue Jeans. Mit einem halben Lächeln fragte sich Jean-Philippe, ob Valentin diese Klamottenwahl mit seiner Freundin zu Hause ausfechten musste – oder ob er selbst für sich entschied. Auf jeden Fall musterte der junge Mann ihn freundlich und klopfte ihm auf die Schulter. „Anstrengende erste Stunde gehabt, wie?“, meinte er. Ohne auf eine Antwort zu warten, fügte er an: „Die Siebte ist wirklich nicht zum Aushalten. Bin froh, dass ich die nicht für mein Referendariat erwischt habe.“

Jean-Philippe lachte. „Ja, da hast du wohl Recht. Nach denen bin ich immer total durch – und dann habe ich auch gerade mal fünfzehn Minuten vor der nächsten Stunde. Aber wenigstens hab ich ab Mittag Schluss.“ Valentin nickte, als sei ihm das alles schon längst bekannt und meinte: „Deswegen bin ich auch so froh, dass ich dich gerade erwische. Der Chef hat mich heute Morgen zum Boten auserkoren – du sollst heute nach Ende des Unterrichts bei ihm im Büro vorbeischauen.“ Der ältere Mann hob eine Augenbraue. Hatten sich Eltern beschwert? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein aufgeregtes Pärchen beim Schulleiter anrief und im Lehrer einen Schuldigen für die schlechten Noten des Kindes suchte. Inzwischen konnte man schon fast von Glück reden, wenn einem nicht sofort ein Anwalt auf den Hals geschickt wurde.

Auf Jean-Philippes fragendes Gesicht hin hob Valentin allerdings nur die Hände. „Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Tut mir leid.“

Sein Kollege nickte und schaute auf die Uhr, die über der Tür des Lehrerzimmers hing. „Ich muss dann auch… letzte Klasse für heute.“ Er zwinkerte und beeilte sich dann, die von hellem Neonlicht ausgestrahlten Gänge entlangzukommen, damit er nicht übermäßig zu spät für seinen Unterricht in der 10 A1 war.

Etienne Dubois gehörte zu den Kollegen, die auch bei der brütendsten Hitze im Hemd zur Arbeit erschienen. Einige der älteren Mitarbeiter witzelten oftmals, dass ihr Chef seit jeher immer dasselbe Hemd in sechsfacher Ausführung besaß – eines für jeden Tag – und bloß dann neue kaufte, wenn die alten zu klein oder zu abgenutzt waren. Und tatsächlich, Jean-Philippe hatte ihn, seit er in der École Secondaire angestellt war, immer in einem blauweiß karierten Hemd zu Gesicht bekommen. Monsieur Dubois, wie er selbst von den Mitgliedern des Kollegiums immer respektvoll genannt wurde, war die Seriosität in Person. Groß gewachsen, mit etwas schütterem aber noch vorhandenem Haar von jenem Grau, das einem sofort Lebenserfahrung vermittelte, und einem strengen Oberlippenbart, schaffte er es selbst hinter seinem Schreibtisch mit Pfeife in der Hand, sein Gegenüber einzuschüchtern. Oder vielleicht war es gerade die Pfeife und die damit verbundene demonstrative Lässigkeit, die ihn so einschüchternd wirken ließ.

Jedenfalls spürte Jean-Philippe ein leicht mulmiges Gefühl in der Gegend, wo wohl sein Magen sitzen musste, als er nach dem Unterricht in der Zehn schließlich Dubois‘ Büro betrat.

Der Mann sah auf, als Jean-Philippe die Tür hinter sich schloss und ein Ausdruck des Erinnerns huschte über sein Gesicht. „Ah, richtig, Monsieur Magaut. Setzen Sie sich bitte.“ Der Musiklehrer tat wie ihm geheißen und nahm auf dem knarzenden Stuhl vor Dubois‘ Tisch Platz. „Nun, Chef? Sie wollten mich sprechen?“ Monsieur Dubois nahm sich genug Zeit, seine heißgeliebte Pfeife zu stopfen und anzuzünden, ehe er antwortete: „Das ist richtig. Ich habe leider bedauerliche Nachrichten für Sie.“

Jean-Philippes Körper spannte sich an. War etwas vorgefallen? Hatte sich ein Schüler beschwert? Eltern? Oder war es etwas Privates? Er war dem Schulleiter beinahe dankbar, dass dieser ihn nicht länger auf die Folter spannte: „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Vertrag zum Ende des Schuljahres ausläuft und wir ihn nicht verlängern werden.“

Die Dankbarkeit wandelte sich schlagartig in ein Gefühl bodentiefen Schocks. Sein Vertrag wurde nicht verlängert? Er war gefeuert? Einfach so? Es dauerte eine kurze Weile, ehe Jean-Philippe seine Stimme wiedergefunden hatte. „Aber… Monsieur Dubois, ich bitte Sie… warum denn? Habe ich einen Fehler gemacht?“ Wieder wartete sein Gegenüber, bevor es gemächlich erwiderte: „Nein, das haben Sie nicht. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet, in der Tat. Allerdings haben wir drei Musiklehrer an dieser Schule und für die obersten Klassen wird Musik ab nächstem Schuljahr aus dem Lehrplan genommen. Es ist rentabler, bloß zwei Musiklehrer zu beschäftigen.“ Nach einer kurzen Pause fügte er in etwas mitfühlenderem Tonfall hinzu: „Ich werde Ihnen eine Empfehlung schreiben. Ich bin sicher, Sie werden im Nu einen neuen Job finden. Aber ich kann Sie leider nicht länger beschäftigen. Einen guten Tag.“

Damit war das Gespräch unmissverständlich für beendet erklärt.

Jean-Philippe verließ das Schulgebäude in einer Art Trance. Er hatte noch den Rest der Woche bis zu den Sommerferien, danach würde er arbeitslos sein. Einfach so. Aus dem Nichts. Der Mann konnte nicht sagen, was er fühlte. Freude war es in keinem Falle. Aber abgrundtiefe Trauer wäre auch zu weit gegriffen. Verzweiflung schien angemessen. Er hatte die Arbeit an der École Secondaire sehr genossen. Das Kollegium war extrem freundlich und die meisten Klassen auch. Er fand die Lage schön, da die Schule von seinem Haus in Arcueil, einem hübschen Pariser Vorort, mit einer einzigen Métro-Linie in weniger als einer halben Stunde zu erreichen war. Er konnte es nicht leugnen: Die Arbeit würde ihm sehr fehlen.

Noch immer wie betäubt stieg der Vierzigjährige in die Métro und musste beinahe lachen, als er einen letzten freien Sitzplatz ergattern konnte. Als hätte das Schicksal absichtlich so gespielt, als hätten die höheren Mächte gewusst, dass er sich nun hinsetzen musste. Jean-Philippe beobachtete die Menschen, die um ihn herum saßen. Das tat er gerne. Er fand die menschliche Vielfalt faszinierend. Er liebte es, sich Gesichter anzusehen und zu überlegen, wie diese Person wohl sein mochte. Wo sie herkam. Wo sie hinwollte. War sie vielleicht lange im Ausland gewesen und kehrte nun zu ihrer Familie zurück? Oder trug sie den Koffer nur bei sich, weil sie von einem Geschäftstermin heimfuhr? War dieser Mann ein Pendler, der fürchtete zu spät zu kommen? Oder sah er deshalb im Fünfminutentakt auf die Uhr, weil er ein Date hatte und fürchtete zu spät zu sein? Schon mehr als einmal war es vorgekommen, dass Jean-Philippe beinahe seinen Ausstieg verpasst hätte, weil er sich so in die Beobachtung der Menschen um sich herum vertieft hatte. Eines musste man ihm jedoch lassen: Auch wenn er Menschen mit Vorliebe interpretierte, Vorurteile hatte Jean-Philippe keine.

Zwei Haltestellen vor seiner Station trat eine junge Frau in die Métro. Sie kräftig zu nennen, wäre eine Untertreibung gewesen. Im Volksmund nannte man so etwas wohl einfach: fett. Aber diese Bezeichnung kam Jean-Philippe zu grob vor, zumal er wusste, dass viele schwergewichtige Menschen sich sehr wohl gesund ernährten und Sport trieben und schlichtweg eine Krankheit hatten. Dies schien auch hier der Fall zu sein, denn die Frau, vielleicht Mitte dreißig, fragte freundlich, ob sie sich nicht irgendwo hinsetzen könne. „Wissen Sie, ich kann nicht so lange stehen und ich muss bis an die Endstation fahren…“, meinte sie und sah einen jungen Mann mit Kopfhörern in den Ohren dabei direkt an. Dieser schaute allerdings nur zurück und drehte dann demonstrativ den Kopf weg, als habe er sie nicht gehört.

Inzwischen war die Bahn wieder angefahren und die Frau hielt sich sichtlich hilflos an einer der blauen Haltestangen fest, um nicht rücklings von den Füßen gerissen zu werden. Jean-Philippe sah den jungen Mann ungläubig an, dann die Fahrgäste, die neben ihm saßen. Keiner machte auch nur Anstalten, sich im Minimalen zu bewegen. Kopfschüttelnd über die Kaltschnäuzigkeit mancher Menschen erhob Jean-Philippe sich und deutete auf seinen Platz: „Bitte, Madame, Sie können hier sitzen.“

Einige Köpfe drehten sich zu ihnen, als die Frau mit erleichtertem Blick, ein bisschen schwankend dank der Fahrweise der Métro, zu ihm herüberkam. Ebenso schnell drehten sie sich auch wieder weg, als die Frau Jean-Philippe dankte und dieser sich für die restlichen anderthalb Stationen an eine Haltestange stellte, noch immer vollkommen geschockt von der Respektlosigkeit mancher Menschen.

Nächste Station: Arcueil Zentral. Jean-Philippe schob sich zur Tür und betätigte den Öffnungsknopf sobald die Bahn zum Stehen gekommen war. Seine Arbeitstasche fest in der Hand verließ er die Untergrundstation mit raschen, routinierten Schritten. Hier, in Arcueil, war er Teil eines reibungslos funktionierenden Uhrwerkes. Er nickte dem Mann im Fahrkartenschalter im Vorbeigehen zu und fragte sich mit einem kleinen Teil seines Gehirns, ob er gestern Abend wieder in der Kneipe an der Bahnhofsecke gewesen war. Er sah nicht besonders verkatert aus, aber vielleicht war seine Frau ja auch nur so nett gewesen und hatte ihm eine Aspirin zum Frühstück gegeben.

An der Treppe saß wie gewohnt der alte Bettler mit seiner grün-rot karierten, zerfledderten Wolldecke. „Pendler um zehn vor zwei. War die Bahn pünktlich?“, fragte der Mann mit vom Alkohol und Nikotin rauchiger Stimme. Wie gewohnt erwiderte Jean-Philippe „Pünktlich und voll. Haben Sie noch genug Kleingeld?“ Wie zu erwarten nickte der Mann, woraufhin Jean-Philippe ihm verstohlen zwei Fünfzig-Cent-Stücke gab. Seiner Frau war es gar nicht recht, dass er einem Bettler regelmäßig Geld gab – „Woher willst du wissen, dass der nicht nur simuliert?“ – aber Jean-Philippe tat es weiterhin. Das Lächeln und der verstohlene Blick zum Lotto-Shop, aus dem man förmlich die Bestellung des Alten lesen konnte, waren ihm den Euro jeden Mittwoch allemal wert.

Als Jean-Philippe dann schließlich an seiner Stammbäckerei angekommen war, begrüßte ihn Veronique, die Tochter der Inhaber, mit einem „Wie immer?“ „Wie immer“, bestätigte er und erkundigte sich, während sie Café au lait in einem To-Go- Becher vorbereitete, nach ihrer Familie. „Ist dein Onkel wieder aus dem Krankenhaus draußen?“, wollte er wissen, während sie ihm sein Schinken-Käse-Baguette in eine braune Papiertüte mit dem Aufdruck Boulangerie de Métro packte. „Ja, er hat die Hüft-OP gut überstanden“, erwiderte sie, während sie das Wechselgeld abzählte. Wenig später verließ Jean-Philippe mit vollen Händen die Bäckerei.

Während der Mann über eine Brücke hinüber zur uralten, charmevollen Kirche spazierte, beruhigten sich seine Nerven allmählich. Die Taubheit fiel von seinem Körper ab und wurde von einer Spur Trauer aber seltsamerweise auch einer Prise Erleichterung ersetzt. Jetzt musste er immerhin nicht mehr in Ungewissheit, ob sein Vertrag weiter verlängert wurde, ins neue Schuljahr starten. Er könnte sich eine schöne, neue Stelle heraussuchen, vielleicht würde ihn ja sogar jemand fest anstellen. Immerhin wollte Etienne Dubois ihm eine Empfehlung schreiben.

Jean-Philippe trank einen Schluck aus seinem Pappbecher. Der heiße, von der Milch leicht gemilderte, bittere Geschmack veranlasste seinen Körper dazu, sich zu entspannen. Schon als Teenager war das so gewesen – wann immer Jean-Philippe aufgebracht oder angespannt war, nichts half ihm so gut wie ein frisch gebrühter, heißer Café au lait.

Von der Kirche wehten einige Musikfetzen zu Jean-Philippe herüber. Seit einiger Zeit hatte die Ortsverwaltung in Arcueil ein mobiles Klavier, das vor der Kirche stand und für die Öffentlichkeit frei zugänglich war. In den ersten Wochen war es fast immer ungenutzt gelassen worden, es war allen zu befremdlich, in aller Öffentlichkeit an einem Klavier zu spielen. Aber nach und nach hatten kleinere Kinder begonnen, Lieder wie Frère Jaques oder Au Claire de la lune zu spielen, und es hatte nicht lange gedauert, ehe auch Teenager oder Erwachsene immer öfter an dem Instrument saßen. Es war sogar schon vorgekommen, dass ganze Menschenmengen um das Klavier standen und so etwas wie ein Privatkonzert gegeben wurde. Auch Jean-Philippe hatte schon öfter an dem Klavier gespielt, zumeist abends, wenn die Straßen leerer wurden. Beim Klavier spielen konnte der Franzose am besten abschalten, seinen Gedanken freien Lauf lassen. Und es war auch schon vorgekommen, dass die umliegenden Fenster ein Stückchen geöffnet wurden, um die abendliche Portion Musik ins Haus zu holen. Jean-Philippe fand, dass Musik Arcueil sehr gut tat.

Auch heute saß ein mittelalter, französischer Mann auf dem Hocker vor dem schwarzen Instrument und spielte ein recht bekanntes Stück. Keine Klassik, eher Moderne, Jean-Philippe war sich ziemlich sicher, dass er dieses Lied bereits im Radio gehört hatte. Der Name fiel ihm allerdings nicht ein.

Versonnen lehnte er sich an einen nahestehenden Laternenpfosten, trank den letzten Schluck seines Kaffees und lauschte dann einfach der Musik, die ihm den letzten Rest Anspannung nahm. Leise lächelnd beobachtete er, wie ein junges dunkelhäutiges Mädchen, vielleicht acht, höchstens neun Jahre alt, auf den Klavierspieler zuging. Ihr schwarzes Haar war in zwei Zöpfe geflochten und sie lächelte verschmitzt. „Darf ich mit dir singen?“, fragte sie den Mann am Klavier. Jean-Philippe lächelte jetzt offen. Das war eine der vielen wunderbaren Dinge an Musik. Sie verband die Menschen.

Was der Lehrer jedoch nicht erwartet hätte, war, dass das Klavierspiel plötzlich aufhörte. Der Mann drehte sein Gesicht zu dem jungen Mädchen, seine Mundwinkel verzogen sich in einer Mischung aus Belustigung und Ekel. „Ich singe nicht mit einer schwarzen Göre wie dir. Du gehörst nicht zu uns, du solltest dahin gehen, wo du herkommst!“ In einer sichtlich unangebrachten Aufwallung von Wut knallte der Mann den Klavierdeckel zu und stürmte davon, das kleine Mädchen blieb traurig und ein bisschen perplex alleine zurück.

Jean-Philippe betrachtete die Menschen. Es waren mindestens zehn Leute, die da im Kreis um das Klavier herumstanden. Ihre Blicke hafteten auf dem Mädchen und dem Klavier, ehe sie sich ihres Starrens bewusst wurden und peinlich berührt ihre Schuhe betrachteten. Einige wandten demonstrativ den Kopf ab, eine Mutter nahm sogar ihren Sohn bei der Hand und zog ihn weiter.

Jean-Philippe schüttelte ungläubig mit dem Kopf. Was war denn nur in die Menschen gefahren? Sah denn keiner, wie traurig das kleine Mädchen war? Kurz entschlossen drückte Jean-Philippe einem vorbeihastenden Mann die Tüte mit seinem Baguette in die Hand und ging mit festen Schritten auf das Klavier zu. Das dunkelhäutige Mädchen stand noch immer daneben, als wisse es nicht, was es nun tun solle. Jean-Philippe ging neben ihm in die Hocke.

„Hallo, und ähm… wie heißt du?“, fragte er geradeheraus. Er war schon immer sehr extrovertiert gewesen, vielleicht musste man das sein, wenn man in einer Klasse wie seiner Sieben – ehemaligen Sieben – durchgreifen wollte. Er redete mit dem Obdachlosen an der Métro, er redete mit der Bäckersfrau, er redete eigentlich mit jedem. Seine Frau nannte ihn gerne Schnattergans, weil er sich manchmal so tief in ein Gespräch vergrub, dass er schwer davon loszubekommen war.

Das Mädchen schien jedenfalls nicht damit gerechnet zu haben, dass jemand sie ansprach, denn sie zuckte zusammen. Jean-Philippe entging nicht, wie sie unwillkürlich den Kopf zwischen die Schultern zog und in eine defensive Abwehrhaltung trat, ganz als fürchte sie einen Angriff. Er lächelte sie aufmunternd an.

„Ich heiße Jean-Philippe“, startete er einen weiteren Versuch. Das Mädchen machte immer noch keine Anstalten, einen Ton von sich zu geben. Also versuchte der ehemalige Musiklehrer es mit der Sprache, die auch er am besten beherrschte. Er ließ sich auf den Klavierhocker sinken und schlug ein paar Tasten an. Er vermied es wohlweislich, das Mädchen direkt anzusehen, doch auch aus dem Augenwinkel erkannte er, dass ihre starre Haltung sich etwas lockerte. „Kennst du Märchen schreibt die Zeit?“, fragte sie leise. Ihre Stimme war hell und schüchtern, aber die Angst war daraus verschwunden.

Jean-Philippe lächelte. Er hatte Die Schöne und das Biest mit seiner Frau im Kino gesehen und auf den Wunsch einiger Schüler hin sich selber die Titelmelodie daraus beigebracht, um sie am Ende einer erfolgreichen Unterrichtsstunde für sie zu spielen. Also nickte er und das Mädchengesicht strahlte auf. „Hast du Lust, mit mir zu singen?“, fragte er sie. Der Ausdruck, der daraufhin über ihr Gesicht glitt, konnte nur als Überraschung, wenn nicht sogar Schock gelesen werden. „Darf ich?“, flüsterte sie. Jean-Philippe lächelte. „Wenn du gerne singst, sehe ich nichts, was dich daran hindern sollte.“ Dann begann er mit dem Vorspiel.

Jean-Philippe sah, während seine Finger über die Tastatur flogen, wie das Mädchen die Augen in vollkommener Konzentration schloss und die Töne förmlich in sich aufzusaugen schien. „Eins“, zählte er leise, während er die Akkorde ins Crescendo steuerte, „zwei… drei.“ Das Mädchen setzte im perfekten Augenblick ein.

Dem Mann rieselte eine sanfte Gänsehaut über den Rücken. Die Stimme der Kleinen war wunderschön und glockenklar. Sein geschultes Gehör erkannte einen perfekten Sopran, bis hin zur zweiten oder sogar dritten Oktave. Sie schien vollkommen in der Musik aufzugehen, alles um sich herum zu vergessen und ihren Gesang als einzig Wichtiges wahrzunehmen.

Jean-Philippe erkannte recht schnell ihr Singtempo und schaffte es leicht, sein Spiel an sie anzupassen. Die beiden harmonierten, dafür, dass sie zum ersten Mal gemeinsam spielten, extrem gut. Der Mann bemerkte vage, dass einige Menschen stehenblieben, um ihnen zuzuhören. Die meisten Leute schielten jedoch nur verstohlen zu ihnen herüber, um dann den Kopf rasch abzuwenden.

Das Mädchen sang die letzte Zeile und Jean-Philippe beendete das Stück mit einem Triller auf der letzten Note. Durch das durchgedrückte Pedal klang der letzte Ton sanft auf dem Platz vor der Kirche aus. Jean-Philippe wandte sich dem Mädchen zu, das ihn jetzt mit einem überirdischen Strahlen im Gesicht ansah.

„Dankeschön“, sagte sie leise. Jean-Philippe war ganz berührt von ihrer zurückhaltenden Höflichkeit. „Ich bedanke mich“, meinte er mit einer leichten Verbeugung, die die Kleine zum Lachen brachte. Dann wurde er wieder ernst. „Du hast eine total gute Stimme, wirklich!“ Sie lächelte schüchtern. „Ich heiße Amalia“, meinte sie leise. Er schmunzelte sanft. „Das ist ein schöner Name, Amalia. Singst du gerne?“, fragte er, während er sich erhob und ihr eine Hand auf die Schulter legte. Die Schüchternheit, die Unsicherheit schien von Amalia abzufallen. Sie strahlte jetzt offen. „Ja, ich liebe es! Ich würde auch gerne in einem Chor singen, aber…“ Das Lächeln wich um ein Minimum. Sie schaute auf ihre Hände, die so viel dunkler waren als die der meisten um sie herum. Jean-Philippe musste sich zusammenreißen, um nicht nach Luft zu schnappen. Amalia durfte nicht in einem Chor singen, weil sie dunkelhäutig war? Oder hatten die anderen Kinder sie geärgert, sodass sie nicht bleiben wollte? Und da sollte man meinen, Musik sei die Sprache, die alle Leute miteinander verband.

„Pass auf, Amalia. Du hast wirklich Potenzial. Ich bin sicher, du findest einen Chor, in welchem du singen kannst.“ Amalia lächelte sanft. „Dankeschön. Du spielst echt schön Klavier. Viel schöner als der andere“, flüsterte sie. Jean-Philippe lachte leise, bevor er wieder ernst wurde: „Amalia, dieser Mann war ein Idiot, okay? Lass dir von Menschen wie dem nichts einreden.“ Sie schaute ihn unsicher an und lächelte dann dankbar.

Jean-Philippe sah auf die Uhr. „Ich muss jetzt leider auch los. Ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal sehen. Alles Gute!“ „Dir auch, Jean-Philippe! Und danke dir!“ Mit wippenden Zöpfen lief sie davon.

2

Der Schlüssel verursachte das übliche Klicken im Schloss der Wohnung der Magauts. Kurz darauf wurde Jean-Philippe von dem Knarzen der Scharniere begrüßt, wie jeden Tag. Élise hatte ihm schon dreimal gesagt, dass er die Tür endlich ölen solle, aber geschafft hatte er es bis jetzt noch nicht.

„Élise? Ich bin da!“, rief er in den Flur. „Das höre ich“, kam die belustigte Stimme seiner Frau aus der Küche. Kurz darauf trat sie in den Flur, um ihn zur Begrüßung zu umarmen. Früher einmal hatten sie sich gegenseitig immer Begrüßungs- und Abschiedsküsschen gegeben, aber nach fast zwanzig Jahren Ehe hatte sich das irgendwann auf eine kurze Umarmung zurückgeschraubt.

„Wie war dein Tag?“, wollte Élise wissen, die Stimme so routiniert wie sie nur wird, wenn man diese Frage jeden Tag im selben Tonfall stellt. „Gut“, erwiderte Jean-Philippe, während er ihr half, Teller und Besteck auf den Tisch zu legen. Für Franzosen aßen die Magauts immer ziemlich früh, was zumeist daran lag, dass Élise abends gerne mit ihren Freundinnen wegging. Als die beiden schließlich vor einer Portion Spaghetti am Tisch saßen, beschloss Jean-Philippe, die Bombe besser jetzt platzen zu lassen: „Ich wurde heute gekündigt.“ Wie erwartet klappte der Mund seiner Frau auf und ihre Gabel glitt ihr aus den Fingern. „Bitte? Das sagst du so ruhig? Warum denn zur Hölle?“ Jean-Philippe gab sich Mühe, ihrem Blick auszuweichen. „Es lag nicht an mir. Mein Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert.“

Élise sah ihn ungläubig an. „Wie kannst du nur so ruhig sein? Du bist arbeitslos!“ Ihr Mann biss sich auf die Lippe mit der Absicht, nichts Unüberlegtes zu sagen. „Chérie, wenn ich mich jetzt aufrege, ändert das doch auch nichts. In den Sommerferien habe ich genug Zeit, mich nach einem neuen Job umzusehen.“

Daraufhin erwiderte seine Frau nichts und die beiden versanken in nachdenkliche Stille. Erst nachdem beide ihre Teller leer gegessen hatten und sich in ihren Stühlen zurücklehnten, meinte Jean-Philippe beinahe beiläufig: „Du glaubst nicht, was heute bei der Kirche passiert ist…“

Er erzählte von Amalia und dem ungeheuer respektlosen jungen Mann und wie die Menschen im Umkreis schlicht weggesehen hatten. „…und sie darf nicht mal in einem Chor singen, Élise! Sie hätte wahnsinnige Chancen, aber sie bekommt keine, weil sie dunkelhäutig ist!“ Élises Miene blieb unbewegt. Auch als ihr Mann ihr zögerlich erzählte, dass er sie ja mal zum Musizieren einladen könnte, schnaubte sie nur halbherzig. „Jean-Philippe, du steigerst dich da in eine viel zu große Sache rein, nur wegen einer Schwarzen“, meinte sie. „Sag das nicht so abwertend!“, erwiderte er.

„Wie auch immer. Ich gehe heute Abend noch mit den Mädels weg.“ Jean-Philippe nickte nur, seine Gedanken wanderten schon wieder zu Amalia und wie er Leuten wie ihr helfen könnte. Auch die Bitte seiner Frau, doch die Küche aufzuräumen, benickte er bloß geistesabwesend.

Kaum war Élise zehn Minuten später aus der Tür, zog Jean-Philippe sich in sein Büro zurück. Es war ein heller, kleiner Raum mit einem Schreibtisch, einem Sessel und einem kleinen Klavier. Einen Schreibtischstuhl sowie einen Klavierhocker gab es nicht, Jean-Philippe drehte sich den Sessel einfach immer so, wie er ihn brauchte. Ironischerweise war der Schreibtisch beinahe leer und relativ aufgeräumt, während das Klavier vor Notenbüchern und -zetteln nahezu überquoll. Jean-Philippe liebte diesen Raum. Es war sein Rückzugsort, der Ort, an dem er seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte. Ein Ort zum Nachdenken. Und das war genau das, was der Vierzigjährige jetzt brauchte.

Mit einem Glas Rotwein schloss er die Tür hinter sich und ließ sich auf den Sessel sinken, das Glas locker in der Hand, die Füße auf dem Schreibtisch platziert. Durch das kleine Fenster, das in ihren Garten hinausging, fielen die abendlichen Sonnenstrahlen herein.

Jean-Philippe schloss seine Augen für eine Weile und ließ die warmen Strahlen sein Gesicht liebkosen. Dies waren, abgesehen von Momenten am Klavier, die Momente, in denen er am zufriedensten und glücklichsten war. Im Einklang mit sich selbst.

Doch heute wollten seine Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen. Immer wieder dachte er an die Vorfälle in der Métro und vor der Kirche zurück. Was war denn nur mit den Menschen los? Es war 2019! Man erwartete doch wirklich, dass jeder inzwischen begriffen hatte, dass ein farbiger Mensch genauso viel wert war und genauso viele Rechte hatte wie ein nicht-farbiger. Wozu einem kleinen farbigen Mädchen verbieten, mit einem zu singen? Warum schloss man Menschen, die einfach anders waren, wie beispielsweise auch übergewichtige Menschen, aus der Gesellschaft aus? Wozu dieser ganze Rassismus, wozu diese ganzen Vorurteile?

Jean-Philippe trank nachdenklich einen Schluck des Weines und ließ die blutrote Flüssigkeit im Mund hin- und her kreisen. Immer wieder musste er an Amalia denken und daran, wie sehr sie sich beim Singen geöffnet hatte. Er wünschte sich wirklich, dass es für all diese Menschen, Menschen, die aus irgendeinem Grund von der Bevölkerung noch immer als minderwertig betrachtet und ausgegrenzt wurden, einen Rückzugsort gäbe. Einen Ort, an den sie kommen konnten, wo sie auf tolerante Menschen trafen, wo sie sie selbst sein konnten.

Kurz entschlossen griff Jean Philippe eines der unbeschriebenen Blätter von seinem Schreibtisch und einen Kugelschreiber. In den darauffolgenden Stunden schrieb er, strich aus, korrigierte und strich erneut aus. Verknüpfte einige Punkte mit Pfeilen, klammerte Punkte ein. Am Ende stand ein einziges Wort, unterstrichen und eingekringelt, am unteren Ende des Blattes: MUSIK. Als Élise später am Abend zurückkehrte, lag die Küche noch im selben Chaos wie vorher da.

„Was wollte der Chef eigentlich gestern von dir?“, fragte Valentin Dumain seinen Kollegen in der Mittagspause am nächsten Tag. Der junge Lehrer trug heute ein blau-weiß gestreiftes Shirt und Jean-Philippe war sich nicht sicher, ob er sich heute früh überhaupt gekämmt hatte. Nichtsdestotrotz war Valentin sicherlich einer derjenigen, die ihm am Ende seiner Lehrerzeit hier am meisten fehlen würde. Er war fröhlich, immer gut gelaunt und unbestreitbar kompetent. Außerdem gab er in der Mittagspause gerne den einen oder anderen Kaffee für Jean- Philippe aus und mehr Grund, ihn zu mögen, brauchte es nicht.

Jean-Philippe biss sich auf die Lippe. Er hatte das mit seiner Kündigung eigentlich für sich behalten wollen, aber anlügen wollte er Valentin noch weniger. Also beugte er sich zu seinem jungen Kollegen hinüber und sagte mit gedämpfter Stimme: „Behalt’s für dich, aber… mein Vertrag läuft zum Schuljahresende aus und er wird nicht verlängert. Heute ist also quasi mein letzter Tag.“ Freitags hatte Jean-Philippe keinen Unterricht.

Valentin riss die Augen auf. „Bitte?!“, rief er, woraufhin sich einige Köpfe zu den beiden Männern umdrehten und Jean-Philippe rasch einen Finger auf den Mund legte. „Pscht! Ich will es möglichst geheim halten. Die anderen werden es noch früh genug erfahren, ich brauche hier jetzt nicht für unnötig Wirbel sorgen.“ Der junge Mann schüttelte mit dem Kopf, Traurigkeit stand ihm ins Gesicht geschrieben. Nachdem Jean-Philippe ihn über den Grund der Kündigung aufgeklärt hatte, wirkte er kein bisschen besänftigt. „Und warum mussten sie gerade dich rausnehmen?“, ereiferte er sich, allerdings um einige Dezibel leiser.

Jean-Philippe zuckte die Schultern. „Ich bin der Älteste und schon am längsten hier.“ Aber Valentin schüttelte energisch den Kopf. „Gerade deshalb sollten sie dich doch behalten! Du hast Erfahrung und die Schüler lieben dich. Sie hätten lieber Madame Richard nehmen sollen, die wird sowieso kündigen, wenn sie deine Siebener bekommt!“

Aus irgendeinem Grund fand Jean-Philippe es amüsant, dass Valentin sich an seiner Kündigung mehr zu stören schien als er selbst. „Ernsthaft, Valentin, das ist schon okay. Der Chef schreibt mir eine Empfehlung, ich bin sicher, dass ich im Nullkommanichts einen neuen Job habe.“

Doch Valentin sah weiterhin sehr traurig aus. Er hatte es Jean-Philippe nie direkt gesagt, aber der ältere Mann war immer etwas wie ein Mentor für ihn gewesen. Er hatte ihn in den ersten Wochen des Referendariats unter seinen Fittichen gehabt, zwar nur indirekt, da er andere Fächer unterrichtete, aber für ein Gespräch oder zum Zuhören war er immer da gewesen. Valentin war von Jean-Philippes offener, natürlicher, vorurteilsfreier Art beeindruckt. Er war diese Art Mensch, die jeden mit offenen Armen empfängt, aber auch knallhart für seine Prinzipien einsteht. Jean-Philippe war der Lehrer, der auf dem Schulhof zwischen zwei Streithähnen vermittelte oder die Schwächeren in Schutz nahm. Valentin wusste, dass mehr Schüler mit Jean-Philippe über ihre Probleme gesprochen hatten als mit dem Vertrauenslehrer. Und auch für Valentin hatte Jean-Philippe immer ein offenes Ohr gehabt.

Für Valentin war der ältere Lehrer immer Vorbild und Freund zugleich gewesen und dass er nun einfach so aus seinem Leben verschwinden sollte, kam ihm ziemlich hart vor.

Jean-Philippe war inzwischen auch aufgefallen, dass Valentins Niedergeschlagenheit nicht nur reines Mitgefühl war, was wiederum bei ihm Mitgefühl auslöste. Auch er hatte den anderen sehr gern. Er hatte großes Potenzial und war immer locker drauf. Er war wissbegierig und unbestreitbar intelligent. Für einen kurzen Plausch oder einen Scherz war Valentin immer zu haben. Man konnte sagen, dass die beiden in den fünf Jahren, die Valentin inzwischen schon hier unterrichtete, so etwas wie eine Freundschaft aufgebaut hatten.

„Ich werde dich vermissen, Jean-Philippe“, meinte Valentin ernst und versuchte, sein emotionales Selbst auf ein Minimum zu beschränken. Jean-Philippe lächelte. „Ich dich auch, Valentin. Du hast großes Potenzial und einen schönen Weg vor dir, glaub mir. Nur weil mein Weg hier in eine andere Richtung geht, bedeutet das nicht, dass deiner hier zu Ende ist. Und nebenbei, ich bin ja auch nicht vom Erdboden verschluckt. Wir werden uns noch oft genug sehen – vielleicht öfter als dir lieb ist“, scherzte er. Valentin lachte, wie erhofft. Das war auch ein typischer Charakterzug von Jean-Philippe. Er nutzte jede Gelegenheit, andere zum Lachen zu bringen.

„Trotzdem… es wird eine ganz schöne Umstellung sein ohne dich. Ich glaube, ich werde sogar diese schrecklichen Hemden vermissen!“ Er deutete vielsagend auf das heutige himmelblaue Hemd, in letzter Sekunde von Élise zurechtgelegt, und blinzelte rasch. Valentin Dumain hasste Abschiede.

Jean-Philippe lachte halbherzig. „Mon Dieu, Valentin!“ Er öffnete die Arme, um den jüngeren Mann zu umarmen. „Ist doch gut. Wir bleiben in Kontakt, so einfach ist das. Und ich verspreche dir, dass ich auf jedem Schulfest auftauchen und dir und den anderen auf den Geist gehen werde.“ Valentins Lachen war gedämpft, aber es war ehrlich. „Wehe, wenn nicht“, drohte er scherzhaft, ehe er wieder ernst wurde. „Werde ich es mal soweit schaffen wie du, Jean-Philippe?“, fragte er und sah seinem Gegenüber direkt in die Augen. Jean-Philippe studierte das fragende grün-blau einige Sekunden aufmerksam, ehe er sagte: „Du wirst es genauso weit schaffen, Valentin, wenn nicht sogar noch weiter. Du bist ein sehr guter Lehrer und ein noch besserer Mensch. Vergiss das nie. Und solltest du ein Problem haben – oder Lust auf ein Glas Wein oder einen Kaffee – dann steht meine Tür immer offen für dich, ja?“ Valentin nickte tapfer und schaffte sogar ein Lächeln. Dann sahen die beiden Männer synchron hoch zur Uhr und stießen beinahe gleichzeitig einen Fluch aus. Nun ja, die Schüler würden sich über die unverhofften fünf Minuten Extra – Pause vermutlich freuen.

Jean-Philippe wusste nicht, ob es Fluch oder Segen war, dass er Valentin nicht mehr zu Gesicht bekam. Der morgige Tag stellte den Ferienbeginn dar und da er da keine Klasse hatte, musste Jean-Philippe heute seine Segel streichen. Sein Schließfach im Lehrerzimmer war mit zwei Handgriffen ausgeräumt und ein Stich von Wehmut erfüllte den ehemaligen Lehrer, als er das Fach schließlich abschloss und sich auf den Weg zum Büro des Direktors machte, um den Schlüssel abzugeben und sein Empfehlungsschreiben abzuholen.

Die beiden Männer verabschiedeten sich sehr förmlich per Handschlag, Monsieur Dubois kam sogar hinter seinem Schreibtisch hervor und sicherte Jean-Philippe noch einmal zu, dass er zu jeder schulischen Veranstaltung weiterhin herzlich willkommen war. Jean-Philippe bedankte sich im Gegenzug für die schönen zwölf Jahre, die er an dieser Schule gehabt hatte und versicherte, sein Leben auf dem rechten Weg zu halten. Mit einem letzten respektvollen Nicken und der inständigen Bitte, Valentin so lange wie möglich zu behalten („Der Mann hat Potenzial und ist Lehrer mit Leib und Seele – so einen findet man heutzutage kaum noch!“) wünschte Jean-Philippe schließlich schöne Ferien und verließ das Büro.

Es schmerzte, vermutlich nicht so sehr, wie es sollte, aber es schmerzte, als der Mann schließlich die Tür des Schulgebäudes hinter sich schloss. Zum letzten Mal als Angehöriger der Schulgemeinde.

Nach der halbstündigen Fahrt und einem wirklich nur sehr kurzen Zwischenstopp bei dem alten Bettler an der Treppe tat Jean-Philippe etwas, was sehr untypisch für ihn war. Er verkroch sich, sowie er zuhause ankam, in seinem Büro und warf den uralten Laptop an. Etwa zwanzig Minuten brauchte er, um zu realisieren, dass man ihn an den Akku hängen, sich anmelden und sich ins Internet einloggen musste, dann benötigte er weitere fünf Minuten, um das Textverarbeitungsprogramm zu öffnen und als er dann so weit war, hatte er das leere Dokument circa fünfmal geöffnet, weil er in seiner Ungeduld viel zu oft auf den Word-Icon geklickt hatte. Aber letzten Endes war der Mann erfolgreich und schaffte es tatsächlich, etwas auf das Papier zu bringen.

Die vage Idee, die er gestern in seinem Büro schon gehabt hatte, war in einer fast schlaflosen Nacht immer mehr ausgereift und nun in schnittiger Form zu einem Plakat geworden. Um es auffälliger zu gestalten, machte Jean-Philippe Gebrauch von der Farbfunktion des Programms und hatte diebischen Spaß daran, kleine Bildchen in das Dokument einzufügen. Er dankte Valentin im Stillen dafür, dass er ihm mal gezeigt hatte, wie man ein Dokument auf einen USB-Stick zog, denn genau das musste er nun tun.

Nach weiteren zehn Minuten war es ihm dann auch gelungen und er steckte den Stick sicher in seine Hosentasche, griff nach seinem Haustürschlüssel und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Copy-Shop an der Ecke.

Die junge Frau hinter dem Tresen begrüßte ihn mit einem „Guten Tag“, ohne überhaupt von ihrem Kreuzworträtsel aufzusehen. Sie war vielleicht Ende zwanzig und mit ihrem rötlich schimmernden Bob ziemlich hübsch. Allerdings schaute sie sehr mürrisch drein und das folgende „Wie kann ich Ihnen helfen? Drucken, Kopieren, Scannen?“, kam so gelangweilt, als würde sie jeden Job der Welt lieber machen als diesen hier.

Jean-Philippe konnte es ihr nicht verdenken. Nicht mal einen Stuhl gab es hinter dem Tresen, diese arme Frau musste den ganzen Tag stehen. Er warf einen Blick auf ihr Kreuzworträtsel und obwohl er es nur kopfüber sah, konnte er erkennen, woran sie grübelte. Er wies sie darauf hin, dass man Klaviatur nicht mit r hinter dem zweiten a schrieb und sie sah zum ersten Mal auf.

„Also, wie kann ich Ihnen helfen?“, wiederholte sie, nachdem sie das r sorgfältig ausgestrichen hatte. Jean-Philippe reichte ihr den USB-Stick. „Was ist die maximale Anzahl, die Sie drucken?“

3

„Kommst du mit ins L’Autre?“, fragte Jean-Philippe am nächsten Morgen seine Frau. Das Le Lieu de L’Autre war die ehemalige Destillerie von Arcueil, mittlerweile fungierte sie als Kulturzentrum. In der Cantine von Anis Gras wurde jeden Freitag für die Pariser zum Frühstück eingeladen. Jean-Philippe und Élise gingen sehr gerne dorthin, es gab immer alte Bekannte zu treffen und, was besonders Jean-Philippe erfreute, auch immer neue Gesichter.

Und heute sollte dieses Frühstück auch als Grundstein zu seinem gestern ausgetüftelten Plan dienen. Um ehrlich zu sein, wusste er nicht, ob er wollte, dass sie mitkam oder nicht. In letzter Zeit war ihr Verhältnis extrem abgekühlt. Kein Streit oder so, aber die Chemie stimmte ein Stück weit nicht mehr. Jean-Philippe hatte sich gesagt, dass das damit zusammenhing, dass er so viel mit der Arbeit zu tun gehabt hatte. Die Sommerferien waren die perfekte Gelegenheit für das Paar, um sich wieder zusammenzufinden.

Élise wiegte den Kopf, während sie ihr braunes Haar vor dem Badezimmerspiegel sorgfältig glattkämmte. „Ich glaube nicht, cheri. Ich wollte mich noch mit den Berichten beschäftigen.“ Jean-Philippe nickte. Seine Frau war ehrenamtlich in einer Sanitätsorganisation tätig und schaffte es irgendwie immer, sich den gesamten Papierkram aufzuhalsen. „Ich gehe aber trotzdem, okay?“, fragte er, während er sie von hinten umarmte. Sie legte den Kopf gegen seine Brust und machte ein zustimmendes Geräusch. „Ja, klar, viel Spaß. Wie geht es dir… du weißt schon, mit dem Job?“

Jean-Philippe dachte kurz nach. Wie ging es ihm mit dem Job? Das war eine gute Frage. Er brauchte eine Weile, um seine Gefühle in Worte zu fassen. „Ich bin traurig. Natürlich. Ich habe die École sehr gemocht und auch die Kollegen waren echt toll. Und ich liebe es, Schüler zu unterrichten. Aber… ich hätte es mir schmerzhafter vorgestellt. Als ich es Valentin gestern gesagt habe, war er trauriger als ich. Du weißt, wer Valentin ist, oder?“

Seine Frau nickte, aber ihr Blick verriet, dass sie nicht wusste, wer Valentin war. Jean-Philippe seufzte leicht über das Gedächtnis von Élise. An sich war sie nicht vergesslich, aber sie behielt nur die Sachen, die für sie wichtig waren. „Valentin war vor ein paar Jahren sowas wie mein Schützling. Ich bin mal mit ihm was trinken gewesen“, meinte er. Élise nickte, aber ihr Blick zeigte noch immer Unverständnis. Da beschloss Jean-Philippe, das Thema fallen zu lassen. „Alles klar, ich mache mich auf den Weg. Viel Spaß mit deinen Berichten“, meinte er und beeilte sich, aus dem Bad zu kommen, weil seine Frau scherzhaft nach ihm boxte.

Das L’Autre war schon ziemlich voll, als Jean-Philippe schließlich nach einem kurzen Abstecher im Copy-Shop dort ankam. Die Cantine war ein großer, luftiger, parkettierter Raum mit einer Durchreiche zur Küche des Kulturzentrums. Die vielen kleinen Tische wurden zum freitäglichen Frühstück immer zu zwei langen Tafeln zusammengeschoben. Béatrice und Adrien Durand, die Organisatoren, die diese Tradition von Adriens Eltern übernommen hatten, waren gerade dabei, die letzten Stühle um die Tische zu stellen.

Claire Laurent, die kräftige, rothaarige Köchin, baute mithilfe einiger Gäste das Buffet auf. Jeannine, eine Oberstufenschülerin Jean-Philippes, winkte ihm zu. Er winkte zurück und verschaffte sich dann einen Überblick über die Anwesenden. Es waren bloß zwei Familien mit kleinen Kindern anwesend, aber die meisten Kinder mussten ja zur Schule. Er winkte Nicolas und Sophie, einem mittelalten Ehepaar, das seit jeher freitags ins L’Autre kam. Sein Blick wanderte neugierig über ein paar neue Gesichter, dann entdeckte er Christine Duval. Die gute Frau war schon stattliche 78 Jahre alt, aber sie war noch sehr gut zu Fuß und genoss sichtlich die Gesellschaft, die sie hier bekam. Jean-Philippe wusste, dass sie auch zu jeder Aufführung, die je auf der Bühne des Kulturzentrums stattfand, und zum Bingoabend jeden Mittwoch kam. Seit ihr Mann vor Jahren gestorben war, begab sie sich in jede Gesellschaft, die sie kriegen konnte.

Jean-Philippe mochte Christine gerne. Sie liebte Musik, sie hatte mal Geige gespielt, nicht besonders professionell aber dafür mit Leidenschaft. Mit ihr konnte man sich prima über Klangfarben und deren Wirkung unterhalten und herrlich über den neuen Kram im Radio aufregen.

Christine hatte ihn nun auch entdeckt und winkte ihn zu sich. Er lächelte und beeilte sich, sich auf den freien Stuhl neben ihr zuzubewegen. „Christine!“, rief er aus und begrüßte sie mit drei Küsschen auf die Wangen, wie es üblich war. „Du siehst gut aus!“ Die Frau strahlte ihn an. „Du scheinst mir immer noch größer zu werden, Jean-Philippe“, bemerkte sie kopfschüttelnd. Daraufhin begann der Mann zu lachen. Es stimmte zwar, dass er Christine bereits kannte, seit er ein Junge war, aber dass er mit Vierzig noch immer wuchs, wagte er doch zu bezweifeln. „Ich habe diesen Mittwoch beim Bingo sogar gegen den Gabriel gewonnen!“, verkündete sie stolz, während Jean-Philippe sich hinsetzte. Er lächelte sanft. „Das ist ja großartig!“, meinte er.

Die beiden warteten, bis sich der erste Andrang am Buffet gelegt hatte, ehe sie aufstanden, um sich ihr Frühstück zu holen. Jean-Philippe kramte zuvor jedoch einen Stapel Papier aus seiner Tasche. Christine sah ihn fragend an. „Was ist das denn, junger Mann? Flyer?“ Er grinste über die Neugierde der betagten Dame. „In gewisser Weise schon“, erwiderte er. Dann beugte er sich vor und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Ihre Miene hellte sich daraufhin auf. „Ach, das ist aber eine schöne Idee!“, meinte sie, was Jean-Philippe in eine gehörig gute Laune versetzte. Als die beiden zum auf der Durchreiche aufgebauten Buffet gingen, legte er den Papierstapel auf den Platz neben den Kaffeekannen, dort, wo ihn garantiert viele Menschen sehen würden.

Dann griff Jean-Philippe zu einem Teller und einem Croissant, nahm sich etwas Butter und Marmelade und eine Tasse Milch. Schließlich wartete er auf Christine und die beiden gingen gemeinsam an ihren Tisch zurück.

Wenig später stand Leila Arslan neben dem Kaffee am Buffet und starrte auf den

Stapel Flyer. Sie waren lächerlich bunt und mit kleinen Bildchen versehen, was aber irgendwie auch wieder süß war. Vor allem aber der Wortlaut des Flyers gefiel ihr:

WIR GRÜNDEN EINEN CHOR!

Du hast Freude an Musik und Gesang? Du

bist gerne in Gesellschaft anderer Leute?

Du möchtest zu einer Gruppe gehören und

endlich diese lästigen Vorurteile loswerden?

DANN KOMM ZU UNS!

Am Samstag, dem Sommerferienbeginn,

dürfen um 17. 30 Uhr alle Interessenten ins

L’Autre in den Mehrzweckraum kommen.

Egal woher oder wer du bist – werde ein

Teil von uns!

Ein Chor? Zu dem explizit alle aufgefordert wurden zu kommen? Das gefiel der Fünfunddreißigjährigen. Seit sie mit fünfundzwanzig aus der Türkei nach Frankreich gekommen war, hatte sie damit gekämpft, die Füße auf den Boden zu bekommen. Noch immer hatten entsetzlich viele Leute Vorurteile gegenüber farbigen Menschen, hatte sie mit Schrecken festgestellt. Insbesondere manche Polizisten sprangen mit dunkelhäutigen härter um als mit hellhäutigen.

Leila hatte bereits in der Türkei eine Ausbildung zur Choreographin gemacht, Musik war so etwas wie ihr zweiter Vorname. Und ein Chor, in dem alle willkommen waren, klang wirklich gut. Das war doch mal ein Projekt für die Sommerferien, oder? Kurz entschlossen griff die junge Frau nach einem Flyer und ließ geistesabwesend ihre Tasse stehen.

Nach dem Frühstück verabschiedete sich Jean-Philippe recht schnell, was unüblich war. Normalerweise blieb er gerne länger, redete mit dem ein oder anderen oder half Béatrice und Adrien beim Aufräumen. Aber er hatte noch eine Mission: Bis morgen Abend möglichst viele Leute für sein Chorprojekt gewinnen, also noch möglichst viele Flyer verteilen. Jean-Philippe hatte das Zeitfenster absichtlich so klein gewählt. Es war vermutlich am besten, wenn das Ordnungsamt nichts von der Aktion mitbekam. Denn es war zwar keineswegs verboten, das Kulturzentrum stand allen zur Verfügung, sofern es nicht schon für einen Tag reserviert war, und solange Jean-Philippe kein Geld für die Teilnahme verlangte, war das lediglich eine Versammlung. Er glaubte auch nicht, dass über fünfzig Leute zusammenkommen würden, das wäre wiederum anmeldepflichtig. Dennoch hatte er eine dunkle Ahnung, dass das Ordnungsamt von Arcueil diese Aktion nicht zu schätzen wüsste.

Sie hatten sich schon gegen das Klavier vor der Kirche gesträubt. Deswegen wollte Jean-Philippe die Flyer auch nicht auf offener Straße aufhängen, sondern in Geschäften und Cafés auslegen. Dort würden sie dem Ordnungsamt nicht sofort ins Auge springen, aber genug Leute würden sie trotzdem zu Gesicht bekommen.

Er hoffte nur, dass tatsächlich jemand kommen würde. Nach dem Treffen mit Amalia war ihm die Idee eines gemeinsamen Chors – eines Chors, in dem wirklich jeder mitmachen konnte – nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Er hielt fest an dem Gedanken, dass Musik die Menschen verband und dass man ein Zeichen gegen die ganzen rassistischen, respektlosen Vorurteile setzen musste.

Eine gute Stunde später war Jean-Philippe seine ganzen Flyer los. Er hatte welche zur örtlichen Bäckerei gebracht, welche in den zahlreichen Straßencafés gelassen, war bei der Post gewesen und hatte, in Gedanken an Amalia, welche auf das Klavier vor der Kirche gelegt. Nun war er auf dem Weg nach Hause. Er hatte noch einiges vor, denn die kurze Zeitspanne bis zum ersten Treffen hatte auch ihre Nachteile – er musste Stücke heraussuchen, Stimmübungen, sich ein Konzept überlegen, wie er die ganze Sache überhaupt anfangen wollte. Vielleicht würde er sich den Rat seiner Frau einholen. Élise war in Organisationsdingen schon immer besser gewesen als er.

Wie erwartet stand Élise in der Küche, als Jean-Philippe nach Hause kam, und bereitete einen Mittagssnack zu. Ihr Mann hatte ihr schon oft gesagt, dass sie die Aufgaben wie kochen oder andere Dinge im Haushalt auch gerne unter sich aufteilen könnten, aber Élise bestand darauf, es weiterhin alleine zu machen. Also hatte Jean-Philippe den Kampf irgendwann aufgegeben.

„Na, chérie, wie war dein Tag bisher?“, fragte er, während er die Küche betrat. „Gut“, erwiderte seine Frau kurz angebunden und erkundigte sich nach dem Frühstück. „Ich habe Béatrice und Adrien deine Grüße ausgerichtet“, meinte Jean-Philippe und Élise nickte. Schließlich beschloss der Mann, dass es keinen Zweck hatte, lange um den heißen Brei herumzureden. Früher oder später würde seine Frau das mit dem Chor ohnehin herausbekommen und da war es das Beste, wenn sie es jetzt sofort erfuhr, oder?

„Élise, ich gründe einen Chor“, sagte er. Seine Frau fuhr herum und nur ihrem Reflex war es zu verdanken, dass das Stück Käse, welches sie gerade schnitt, nicht zu Boden fiel. „Du tust was?“, fragte sie ungläubig und lehnte sich gegen die Anrichte. „Ich gründe einen Chor!“, wiederholte Jean-Philippe aufgeregt, er begann, in der Küche auf- und abzulaufen. „Einen Chor für Jedermann. Farbige. Nicht – Farbige. Leute, die sonst von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Es soll ein Ort zum Ankommen und Annehmen sein.“

Entgegen seiner Erwartungen – oder vielleicht sogar Hoffnungen – sah Élise nicht allzu begeistert aus. „Was soll das bringen, Jean-Philippe? Du musst dich nach einem neuen Job umsehen, vergiss das bitte nicht.“ Ein bisschen erschrocken und gekränkt von dem fehlenden Enthusiasmus seiner Frau, erwiderte er: „Aber Élise, schau doch mal: Wie oft habe ich es in meinem Beruf als Lehrer erlebt, dass Schüler auf dem Schulhof ausgegrenzt oder beleidigt wurden. Einfach nur, weil sie anders waren oder manchmal einfach aus einer Laune heraus. Leute, die andere klein machen, um sich selbst größer zu fühlen. Und in unserer Gesellschaft gibt es davon mehr als man denkt. Ich möchte ein Zeichen setzen, verstehst du?“

Seine Frau hatte sich wieder dem Camembert zugewandt und zuckte bloß die Schultern. „Tu, was du nicht lassen kannst. Aber verrenne dich bitte nicht in irgendwas, Jean-Philippe. Ein einziger Mensch kann nichts ausrichten, das dürfte dir doch wohl klar sein.“

Ihr Tonfall hatte etwas Abschließendes, was Jean-Philippe zeigte, dass diese Diskussion für sie beendet war. Er konnte nicht verhehlen, dass er enttäuscht war. Er hatte nicht mit einem Sturm der Begeisterung gerechnet und auch kein sofortiges Hilfsangebot erwartet. Aber ein bisschen mehr Unterstützung hätte er sich schon gewünscht. Seit wann war Élise denn so pessimistisch? Und was sollte das Gerede von wegen „Ein einziger Mensch kann nichts ausrichten“? Jeder große Weg begann mit einem kleinen Schritt. Und Jean-Philippe war entschlossen, diesen Weg zu gehen. Ob mit Élise an seiner Seite oder ohne sie – das würde sich zeigen.

„Hab Spaß mein Schatz“, sagte Amalias Mutter, nachdem sie sie vor dem Kulturzentrum Le Lieu de L’Autre abgesetzt hatte. Sie lächelte sanft über die Begeisterung ihrer Tochter. Seit sie gestern auf diesem hübschen Klavier vor der Kirche einen Flyer gefunden hatte, war der Neunjährigen das Grinsen praktisch gar nicht mehr vom Gesicht gewichen. „Endlich ein Chor, bei dem ich auch mitmachen kann!“, hatte sie immer und immer wieder ausgerufen. Und da die Teilnahme augenscheinlich kostenlos war, war es kein Problem, sie dort hin zu schicken.