6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Mit ihrem Buch Mes chères études (Mein teures Studium) verursachte die französische Studentin Laura D. vor Kurzem einen mittleren Skandal. Sie finanzierte ihr Studium mit einem Job als Hure. Französische und deutsche Medien berichteten umfassend, das Buch wurde zum Bestseller und stieß eine Debatte zur prekären Lebenssituation der zukünftigen Leistungselite an. Wer ohne großzügige Finanzierung der Eltern einen guten Abschluss machen will, muss mit möglichst geringem Zeitaufwand selbst sein Einkommen aufpolstern. Einige Studentinnen entscheiden sich für den lukrativen Weg in die Prostitution. Es wird ihnen leicht gemacht - Kunden springen begeistert auf ihre Anzeigen an, und so ist es schnell verdientes Geld. Das Deutsche Studentenwerk glaubt, dass hierzulande eher wenige diesen extremen Schritt wagen - eine realitätsferne Einstellung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

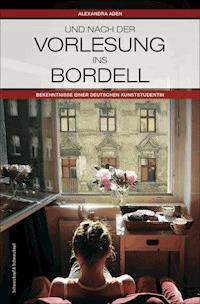

Alexandra Aden

UND NACH DER VORLESUNG INS BORDELL

Bekenntnisse einer deutschen Kunststudentin

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Für Gerold

Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er, oft unter gewaltigen Opfern,für sein Leben hält.

Max Frisch

EINLEITUNG

Eigentlich gewöhnt man sich nie daran. Das Einzige, woran man sich gewöhnt, ist das Geld. Von meinem kleinen lukrativen Nebenjob wussten nur meine allerbesten Freundinnen. Ihre Reaktionen oszillierten zwischen kaum verhohlener Neugier und distanziertem Desinteresse.

Ich war Mitte zwanzig und hatte gerade mein Studium der Kunstgeschichte begonnen, als mein langjähriger Freund eine andere kennenlernte und ab diesem Zeitpunkt die Zahlung der gemeinsamen Wohnung inklusive Nebenkosten und Raten für die Einrichtung vertrauensvoll in meine Hände legte. Das wuchs mir leider schnell über den Kopf. Bis jetzt hatte er den größten Teil der Kosten übernommen.

Mein Bafög reichte nun hinten und vorne nicht mehr. Das lag sicher auch an meiner mangelnden Bescheidenheit. Ich wollte nur menschenwürdig wohnen. Böse Zungen behaupten, für mich bedeute menschenwürdiges Wohnen Blattgold an den Wänden. Pure Verleumdung.

Eine Zeitlang versuchte ich es mit schlecht bezahlten Studentenjobs. Aber irgendwie rissen die Zahlungsaufforderungen verbunden mit hässlichen Drohungen nicht ab. Ich musste mir langsam etwas einfallen lassen, wenn ich nicht wieder bei meiner Mutter einziehen wollte. Eine Freundin erzählte mir von einem Job, bei dem es ums Auspacken und Sortieren von Waren ging. Es sei allerdings harte Arbeit. Das klang ziemlich abschreckend und ich beschloss, mal die Zeitungsannoncen zu studieren.

Dort fand ich die Anzeige eines Nachtclubs, der noch Mädchen zwischen 18 und 35 Jahren suchte. Gerne auch Anfängerinnen. Gute Verdienstmöglichkeiten, Teilzeit möglich. Ich las die Anzeige mehrmals, legte sie beiseite, nahm sie wieder zur Hand. Das war völliges Neuland für mich. Ich konnte auch niemanden fragen. So nahm ich allen Mut zusammen und rief an. Damit begann meine sechsjährige Tätigkeit als Teilzeit-Hure.

Um es gleich zu sagen: Es hat mir nicht geschadet, und ich habe es nie bereut. Ich betrachte diese Zeit als die beste meines Lebens. Geldsorgen kannte ich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Außerdem war ich damals in fünf Minuten mit dem Schminken fertig, und das Ergebnis war glänzend. Heute brauche ich mindestens eine halbe Stunde, um halbwegs normal und unauffällig auszusehen. Vermutlich werde ich meine Kosmetikerin bald durch eine Maskenbildnerin ersetzen müssen.

Sicher, so offen wie in diesem Buch habe ich nicht immer über meine Zeit als Prostituierte gesprochen. Natürlich passierte es, dass ich mitten in einem angeregten Gespräch mit Dozenten und Kommilitonen gefragt wurde, wie ich eigentlich meinen Lebensunterhalt bestreite. Ich nuschelte dann meistens etwas von Abendsekretärin und bemühte mich, möglichst schnell das Thema zu wechseln. Die Wahrheit hätte nur betroffenes Schweigen zur Folge gehabt, doch hier möchte ich die Dinge einfach so erzählen, wie sie geschehen sind.

LEHRJAHRE

Kreidebleich, aber tapfer drückte ich das Pflaster in meine Armbeuge. Ich war gerade 16 Jahre alt geworden und würde nun in Kürze meine Lehrstelle als Bürogehilfin antreten. Der Arzt musste aber erst mal bestätigen, dass ich physisch gesund war, deshalb der Bluttest. Bürogehilfin! Das klang so armselig, dass ich mich anfangs schämte, darüber zu sprechen. Wie alle anderen Mädchen in meiner Klasse hatte ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau, Versicherungskauffrau oder Reiseverkehrskauffrau angestrebt, ohne genau zu wissen, was sich im Einzelnen dahinter verbarg, Hauptsache die Berufsbezeichnung war ansprechend. Diejenigen von uns, die nicht gerade Kindergärtnerin werden wollten, gingen »aufs Büro«.

Aber es war nicht leicht, eine Lehrstelle zu finden. Die wirtschaftlichen Zeiten waren nicht rosig, was leider auch für meine Abschlussnoten auf der Realschule galt. »Religion gut, Kopfrechnen schwach«, hatte mein Vater immer gesagt und damit recht gehabt. In Deutsch, Englisch und Geschichte waren meine Noten passabel, aber Physik, Chemie und Mathe waren katastrophal. Mit Ach und Krach hatte ich den Abschluss geschafft und trotz zahlreicher Bewerbungen nur diesen Ausbildungsplatz als Bürogehilfin ergattert. Ich sah mich schon Kaffee kochen, Akten hin und her schleppen und Geschäftsbriefe sortieren.

Es stellte sich bald heraus, dass meine Befürchtungen grundlos waren und die Ausbildung wesentlich fundierter war als zunächst angenommen. Außer Buchhaltung wurde alles einbezogen, was für eine vernünftige Bürotätigkeit nötig war. Wir wurden regelrecht gedrillt, bis wir uns bei dem ständigen Stenographieren und Maschinenschreiben selbst wie Maschinen fühlten. Natürlich setzte sich unsere Gruppe ausschließlich aus Frauen zusammen. Ein Mann hätte sich nie zu dieser Ausbildung herabgelassen, denn es fehlte an Prestige. Dies ließen uns die Industriekaufleute auf der Berufsschule immer wieder spüren. Sie hielten sich für etwas Besseres und schauten leicht angewidert auf uns herab. Selbst deren Ausbilder gaben uns das Gefühl, wir seien die letzten Deppen.

Zwei Jahre lang wechselten Blockunterricht im Unternehmen und Praxistätigkeit mit Berufsschule ab. Wir waren jung, und wenn wir am Schwarzen Brett Gratulationswünsche zur fünfundzwanzigjährigen Betriebszugehörigkeit eines Mitarbeiters lasen, überkam uns ein kaltes Frösteln. Das sollte uns nicht passieren. Das stundenlange Sitzen an den Schreibmaschinen glichen wir durch Tätigkeiten mit einem gewissen Nervenkitzel aus. Unsere Firma verfügte als eine der letzten über einen Paternoster. Das waren diese offenen Aufzüge, die immer durchliefen, man konnte einfach einsteigen. Und das taten wir. In die enge Kabine quetschten sich bis zu fünfzehn Personen, der Letzte, der einstieg, musste fast springen. Gut, im Vergleich zum S-Bahn-Surfen war das natürlich gar nichts, aber wir waren nicht allzu anspruchsvoll.

Das Lernen fiel mir leicht, was mich angesichts meiner miserablen schulischen Vergangenheit wunderte. Vermutlich war ich hoffnungslos unterfordert. Daher beschloss ich, mich in meiner Freizeit sportlichen Herausforderungen zu stellen. Es sollte jedoch keine der üblichen Sportarten sein, denn die jahrelange erzwungene – und gänzlich erfolglose – Teilnahme an den Bundesjugendspielen hatte mich geradezu traumatisiert und mir Rennen, Springen, Ballwerfen und sonstige Schwachsinnigkeiten gründlich verekelt. Ich entschied mich daher fürs Schießen. Die Auswahl an Vereinen war nicht sehr groß und so wählte ich einen Sportschützenverein in meiner Nähe.

Bei meinem ersten Besuch nahm mich sogleich der Vorsitzende des Vereins, ein Zollbeamter jenseits der Pensionierungsgrenze, unter seine Fittiche. Man freute sich immer über Nachwuchs, besonders wenn er jung und weiblich war. Schützenvereine wurden bevorzugt von Geschäftsleuten genutzt, um Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Sie waren sozusagen die Clubs der kleinen Leute. Darüber hinaus erwies sich unser Verein als Sammelbecken für skurrile Personen aller Art. Da war zum Beispiel der einarmige Jack. Eigentlich hieß er Jakob und hatte bei einem Straßenbahnunfall den linken Arm verloren. Mit seinem verbliebenen Arm trainierte er beinah täglich und erzielte beachtliche Ergebnisse.

Ein bisschen verrückt waren sie alle. Einmal wagte es eine Maus, mitten im Training den Platz zu überqueren. Sofort war der Jagdinstinkt der Sportler geweckt, und sie ballerten wie verrückt drauflos. Am Ende stellte man stolz und befriedigt fest, dass von dem Tier kaum mehr als der Schwanz und ein paar Fleischfetzen übrig waren.

Es kam noch zu ganz anderen Zwischenfällen. Einer unserer Kameraden beendete sein Leben, indem er sich die Schrotflinte in den Mund schob und abdrückte. Zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion wurde der Verein, als einer von uns – ein stiller und verschlossener Mensch, von dem wir nur wenig wussten – eines Tages eine Schule betrat, einige Schüler, einen Lehrer und am Ende sich selbst erschoss. Wir waren alle bestürzt, haben aber nie erfahren, warum er das tat.

Ich hatte sehr schnell bemerkt, dass der Vorsitzende nicht von meiner Seite wich und sich sehr um mich bemühte. Da ich solche Aufmerksamkeiten nicht gewohnt war, schmeichelte mir sein Verhalten enorm. In einem vertraulichen Moment machte er mir den Vorschlag, mich an allen Waffen auszubilden und zu Wettkämpfen mitzunehmen, wenn ich zu gewissen Gegenleistungen bereit war.

Ich bin heute noch darüber erstaunt, wie schnell und bedenkenlos ich auf dieses Angebot einging. Wie gesagt, ich war gerade 16 und hatte keinerlei sexuelle Erfahrungen. In meiner Klasse war ich eine der wenigen gewesen, die keinen Freund hatten oder nicht zumindest ein paar belanglose Knutschereien vorweisen konnten. Während die anderen fleißig Bravo lasen und jugendliche Popstars anhimmelten, hing über meinem Bett noch ein Poster von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Weil ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, wurde ich oft belächelt. Sexuelle Aufklärung hatte in unserer Familie nicht stattgefunden. Darüber wurde nicht gesprochen. Ich war an dem Thema auch nicht sonderlich interessiert. Viel lieber las ich Piraten- und Abenteuergeschichten. Ich liebte die Krimis von Agatha Christie und die Fälle des Sherlock Holmes. Bei mir fiel der Groschen später.

Ich stimmte dem Angebot also zu, und während der nächsten eineinhalb Jahre liefen unsere Treffen an zwei oder drei Tagen in der Woche immer gleich ab. Zunächst trainierte ich auf dem Schützenstand. Die Luftpistole hatte ich schnell hinter mir gelassen und widmete mich nun den echten Waffen. Ich schoss alles, 22er Sportpistole, 45er Magnum, 9 mm Parabellum, Tontauben, 98 K, sogar M-16, und ich war gut. Schnell gewann ich auf Wettkämpfen die ersten Abzeichen.

Der Vorsitzende hatte sein Versprechen gehalten, und ich auch. Mein Teil des Abkommens bestand darin, mich in seinem Auto auf abgelegenen Parkplätzen oder im Vereinshaus auszuziehen und mich befummeln zu lassen. Schließlich musste ich ihm einen blasen. Er erzog mich gleich zum Schlucken. Meinen anfänglichen Ekel quittierte er mit der Behauptung, Sperma enthalte Hormone, und Hormone seien gut für die Haut. Und tatsächlich, meine Haut war in dieser Zeit makellos. Meine Jungfräulichkeit tastete er nicht an. Danach gab es immer 20 DM und ein Päckchen Munition. Ich war bestimmt die einzige minderjährige Hure, die mit Patronen bezahlt wurde.

Entjungfert hat mich schließlich ein anderer. Er war neu im Verein und 14 Jahre älter als ich. Wir kamen uns rasch näher und eines Abends war es so weit. Wir saßen in seinem Auto auf einem Parkplatz in dem kühlen nebligen Herbstwald, als er schließlich seinen Riesendödel aus der Hose zog und sich auf dem Beifahrersitz über mich wälzte. Ich hatte mich auf diesen Augenblick mit der Einnahme der Pille und dem Genuss einer halben Flasche Wein vorbereitet und erwartete das Schlimmste. Mit hochgeschobenem Rock – auf den Slip hatte ich gleich verzichtet – bot ich mich an. Vorsichtig schob er ihn hinein. Als er auf keinen nennenswerten Widerstand traf, wurde er kühner und begann keuchend loszuvögeln. Ich war ein wenig erregt, aber mehr noch erstaunt. Irgendwie hatte ich mir das Ganze spektakulärer vorgestellt. Ich verspürte keinerlei Schmerzen und blutete auch nicht, nachdem er abgespritzt und sein Ding wieder aus mir herausgezogen hatte. Anschließend setzte er mich zu Hause ab. Froh, meine Jungfräulichkeit los zu sein, ging ich in mein Zimmer, während mir sein Sperma langsam die Beine runterlief.

Im Verein ließ sich unsere Liaison nicht verbergen, und es dauerte auch nicht lange, bis der Vorsitzende dahinterkam. In letzter Zeit kam ich nicht mehr so häufig zum Training, was zur Folge hatte, dass der Vorsitzende auf seinen gewohnten Orgasmus verzichten musste. Er reagierte äußerst eifersüchtig und verfolgte uns sogar in seinem Auto. Am Ende blieb mir nichts anderes übrig, als aus dem Verein auszutreten, und so beendete ich meine Sportschützenkarriere.

Ansonsten floss mein Leben relativ ruhig und beständig dahin. Die Lehre beendete ich als Jahrgangsbeste und wurde als Abteilungssekretärin im Forschungsinstitut des Unternehmens übernommen. Mit meinen 18 Jahren war das eine recht verantwortungsvolle Position und ich bemühte mich, meinen Job so gut wie möglich zu erledigen. Aber mir wurde bald klar, dass dies nun ewig so weitergehen würde wie zuvor. Die Texte anderer Leute abtippen, Kaffee kochen, Briefe in Ordner abheften und bei blöden, sexistischen Witzen pflichtschuldigst lachen. »Wir brauchen Ihre Hände.« Lange Pause. »Ihren Kopf natürlich auch.«

Der einzig mögliche Karrieresprung war eine Ausbildung zur Sekretärin mit Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer. Dazu sollte man drei Mal wöchentlich zwei Jahre lang einen Kurs besuchen. Ich schaute mir das zwei Wochen an, dann beschloss ich, direkt zur Prüfung zu gehen. Ich besorgte mir also das entsprechende Lehrbuch und büffelte ein paar Wochen. Jeder behauptete, auf diesem Wege funktioniere das nicht, und riet mir davon ab. Ich kümmerte mich aber nicht darum und absolvierte schließlich die Prüfung mit einer guten Note. Es ging also doch.

Mein Arbeitsalltag veränderte sich dadurch nicht. Um etwas mobiler zu sein, machte ich meinen Führerschein und kaufte mir ein kleines Auto. So vergingen drei Jahre, bis ich begriff, dass mir ein solches Leben nicht genügte. Ich warf alles hin und begann mit dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Eine gute Zeit begann.

Im letzten Schuljahr lernte ich meinen ersten festen Freund kennen. Er war acht Jahre älter als ich. Wir hatten vieles gemeinsam und unternahmen nach Möglichkeit alles zusammen. Seine kleine Einzimmerwohnung war auf die Dauer für uns beide ein bisschen zu eng, und so gingen wir auf die Suche nach einer größeren Wohnung. Schnell fanden wir eine geräumige Zweizimmerwohnung mit Balkon in einem guten Stadtteil. Wir unterschrieben beide den Vertrag, und Stefan bezahlte die Miete inklusive der Nebenkosten. Nun galt es aber, unser Nest mit neuen Möbeln auszustatten, da wir nur über altes, verwohntes Mobiliar verfügten.

Wir stürzten uns in den Großeinkauf bei Versandhäusern und entschieden uns nur für Hochwertiges. Natürlich bestellten wir auch eine Einbauküche. Die Einrichtung sollte von Dauer sein. Befremdlich war, dass ich diese Bestellungen tätigen und unterschreiben musste, da Stefan in der Vergangenheit wohl Mist gebaut hatte und sein Schufa-Eintrag negativ war. Über diesen Punkt konnte ich allerdings keine vollständige Klarheit erlangen.

Die Versandhäuser fragten nicht lange, obwohl ich ja lediglich Bafög bezog. Mein Freund kam für die meisten Kosten auf, und ich sorgte fürs Essen. So lebten wir fast ein Jahr lang zusammen und hatten – wie ich glaubte – eine gute Beziehung und ein erfülltes Sexualleben. Zu meiner großen Freude bestand ich mein Abitur mit einer guten Note. Ich erfüllte mir einen alten Traum und schrieb mich für ein Studium der Kunstgeschichte ein. Mein Vater hatte mir oft von meinem Großvater erzählt, den ich nicht kannte. Er war ein begeisterter Italienreisender gewesen, spielte Geige und interessierte sich für Kunst. Möglicherweise hatte ich etwas von seinen Neigungen geerbt, denn es zog mich schon früh in die Museen und Bibliotheken. Es fing mit den üblichen Themen an: Ägypten, Griechenland, Rom. Natürlich hatte ich Cerams Götter, Gräber und Gelehrte gelesen, ein Standardwerk für angehende Archäologen und Kunsthistoriker. Während der Abschlussfahrt unserer Klasse nach Italien hatte ich oft das Gefühl gehabt, nach Hause gekommen zu sein. Ich war glücklich, alles lief nach Plan und ich dachte, es würde immer so weitergehen. Bis zu dem Abend, als mein Freund nach Hause kam und mir erklärte, dass er eine andere kennengelernt habe und sich von mir trennen wolle. Ich fiel aus allen Wolken, denn ich hatte nichts bemerkt und zufrieden in meiner kleinen Welt gelebt.

Ich wusste gar nicht, was jetzt werden sollte. Kein Weinen und Jammern half. Er zog zu ihr und überließ mir die Wohnung. Ich war am Boden zerstört, zunächst nur emotional. Ich schleppte mich wie ein Roboter in die Vorlesungen und Seminare und kapierte überhaupt nichts. Abends hing ich vorm Fernseher oder ging meinen Freundinnen mit meiner Heulerei auf die Nerven. Nach einigen Wochen kam ich wieder zu mir und begriff langsam, dass ich nun auch vor finanziellen Problemen stand.

GELDSORGEN

Stefan hatte sich bereit erklärt, noch drei Monate die Miete zu zahlen. Bis dahin sollte ich entscheiden, wie ich weitermachen wollte. Wie sollte ich mich entscheiden? Nach Hause, zu meiner Mutter, konnte ich nicht, wollte es auch nicht. Die Ablehnung durch Stefan hatte alte Wunden aufgerissen, die ich gerne verdrängt hätte.

Die Beziehung zu ihm gab mir Halt, und während andere Menschen vielleicht vor dem Einschlafen sexuelle Phantasien durchlebten, bastelte ich gerne an meiner perfekten harmonischen Welt. Ich stellte mir vor, dass meine Eltern mich sehr liebten und sich unendlich gefreut hatten, als das Wunschkind endlich da war. Sie unternahmen viel mit mir, schenkten mir viel Aufmerksamkeit und Interesse. Ich war sozusagen ihr kleiner Sonnenschein, und ich wuchs behütet und geliebt auf. Ich stellte mir auch vor, wie ich sie besuchte und vom Studium erzählte. Mein Vater saß im Sessel, legte die Zeitung weg und sah mich voller Stolz an, meine Mutter lächelte bewegt. Wenn ich sie wieder verließ, konnte ich ganz beruhigt sein. Daheim war alles in Ordnung.

Ja, aber so war es nicht! Ich war kein Wunschkind gewesen, ich war ein Unfall, und damit fingen die Probleme an. Meine Eltern heirateten, weil man das damals so machte. Meine Geburt war sehr schwer, und deshalb entschied meine Mutter, es bei einem Kind zu belassen. Sie machten sich selbständig, und ihr Leben war fortan von Arbeit geprägt.

Für mich blieb wenig Zeit, ohne meine Oma wäre ich wirklich verlassen gewesen. Bei ihr hielt ich mich meistens auf. Das blieb auch so, als meine Eltern zu bauen anfingen. Sie hatten ihre eigene abgeschlossene Wohnung, ein Kinderzimmer war dort nicht eingeplant worden. Meine Oma bekam eine Wohnung im selben Haus, dafür musste sie mich bei sich aufnehmen, aber ich glaube, sie hat es gerne getan. Für mich war das alles normal, ich kannte es ja nicht anders. Nur manchmal machten mich Freundinnen auf diese seltsame Aufteilung aufmerksam. Sybille war meine beste Freundin. Mit ihr verbrachte ich die Nachmittage. Lernen war Nebensache. Auch ihre Eltern waren voll berufstätig und hatten nicht viel Zeit für sie, deswegen aß sie meist bei uns. Meine Oma war eine hervorragende Köchin.

Meine Konfirmation war einer der letzten unbeschwerten Tage in unserem Leben. Meine Mutter erkrankte schließlich schwer an Diabetes und mein Vater sprach mehr und mehr dem Alkohol zu. Irgendwann war er nur noch besoffen. Es war nicht mehr auszuhalten, und meine Mutter reichte die Scheidung ein. Mein Vater war bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, als er dem Ganzen die Krone aufsetzte. Eines Abends klingelte er und verschaffte sich mit seiner ebenfalls sturzbetrunkenen Freundin Einlass. Die beiden machten es sich auf dem Sofa bequem. Der Tumult hatte mich in die Wohnung meiner Mutter gelockt, und nun standen wir beide ziemlich hilflos und stumm vor den ungebetenen Gästen. Ich hatte mich buchstäblich vor meine Mutter gestellt und ging schließlich zum verbalen Angriff über und machte ihm heftige Vorwürfe.

Hier zeigte sich ein Wesenszug, der sich später immer wieder bemerkbar machte, wenn ich in die Enge getrieben wurde. Anstatt zu flüchten, griff ich an. Eine Zeitlang hörte er sich an, was ich zu sagen hatte, plötzlich stürzte er auf mich los und schlug auf mich ein. Das hatte er noch nie getan. Ich wehrte mich, so gut ich konnte, aber im Grunde war es mir egal. Gegenüber meinen inneren Schmerzen war das gar nichts. Meine Mutter stand wie gelähmt daneben. Ich glaube, sie war einfach überfordert. Irgendwann verschwanden mein Vater und seine Freundin. Mein Gesicht war noch einige Tage geschwollen, und ich hatte zahlreiche blaue Flecken an Oberkörper und Armen. Ich erzählte allen, ich sei vom Fahrrad gefallen, nur Sybille sagte ich die Wahrheit. Bald darauf ging die Scheidung durch.

Meine Mutter war – auch wegen ihrer Krankheit – vorwiegend mit sich selbst beschäftigt, und von meinem Vater hörte ich lange nichts. Ich traf ihn viele Jahre später mit seiner neuen Frau in der Oper. Aida !

Ich habe nie verstanden, warum meine Eltern mich ablehnten, was an mir falsch war. Warum war ich nicht liebenswert? Jedes Verlassenwerden wühlte diese unbeantworteten Fragen wieder auf und wurde dadurch existentiell. Ich fühlte mich nicht gut genug, ich war nichts wert.

Ich hatte also kein Zuhause, zu dem ich zurückkehren konnte oder wollte. Vielleicht hätte ich ein kleines Studentenzimmer nehmen können, aber was sollte ich mit der Küche und den Möbeln machen, die noch nicht einmal abbezahlt waren? Ich hätte sie bestenfalls mit Verlust verkaufen können.

Ich entschloss mich, den erreichten Lebensstandard aufrechtzuerhalten, aber mein Bafög würde dafür auf keinen Fall reichen. Arbeiten war also angesagt. Schon in der folgenden Woche gab ich meine Unterlagen bei einer Zeitarbeitsfirma ab. Aufgrund meiner Ausbildung und beruflichen Erfahrung bekam ich kurz darauf einen Vertrag, war allerdings von der Bezahlung nicht sonderlich begeistert. Es würde nicht genügen, nur in den Semesterferien zu arbeiten.

Es folgten nun in rascher Reihenfolge wechselnde Bürotätigkeiten in verschiedenen Firmen, wobei die Dauer der Anstellung zwischen einer Woche und zwei Monaten variierte. Meine Studien ließ ich völlig schleifen. Das war zeitlich nicht mehr zu schaffen, da die meisten Kurse und Vorlesungen tagsüber stattfanden. Im Grunde war ich wieder da, wo ich angefangen hatte und nie mehr hinwollte. Mein Traum von einer akademischen Ausbildung fing an, sich zu verflüchtigen. Da ich aber eigentlich Studentin war, wurde ich nicht wie eine Fachkraft bezahlt, und der meiste Teil des Geldes, das der Arbeitgeber zahlte, floss an die Zeitarbeitsfirma. Über viele Rechte verfügten die Zeitarbeiter auch nicht. Der Großteil setzte sich aus Studenten oder mehr oder weniger gescheiterten älteren Arbeitnehmern zusammen. In meinen Augen war das moderne Sklaverei. Ich konnte am Anfang des Monats mit Müh und Not meine Rechnungen zahlen, aber es blieb kaum etwas übrig.

Ich war nicht bereit, auf mein Studium und mein Leben zu verzichten, und so durchforstete ich die Anzeigen in der Zeitung und bewarb mich schließlich als Abendsekretärin in einer Rechtsanwaltskanzlei. Zwei Tage nach dem Vorstellungsgespräch bekam ich die Zusage und ging nun vier Mal wöchentlich abends von 17 bis 22 Uhr arbeiten. Zumeist musste ich auf Band gesprochene Prozessberichte und Korrespondenz mit Mandanten abtippen. Mein Stundenlohn war akzeptabel und ich konnte nun endlich wieder regelmäßig die Vorlesungen und Seminare besuchen. Es wäre alles perfekt gewesen, wenn nicht einer der Anwälte ein unangemessen großes Interesse an meiner Person an den Tag gelegt hätte. Dr. Berlinger war ein gutsituierter, etablierter Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Vertrags- und Scheidungsrecht, der trotz seiner 55 Jahre als stattlicher Mann bezeichnet werden konnte. Für mich war er in erster Linie mein Arbeitgeber und vor allem viel zu alt.

Mir fiel auf, dass er häufig um mich herumscharwenzelte, wenn ich vor meinem Computer saß. Er richtete auch immer wieder Fragen persönlicher Art an mich und versuchte, mich in Gespräche zu verwickeln. Bis zu einem gewissen Punkt ging ich darauf ein, ich wollte nicht unhöflich wirken. Dabei legte er scheinbar achtlos seine Hand auf meine Schulter und kam mir deutlich zu nahe. Aber ich sagte nichts.

Dieses Schweigen deutete er wohl als Zustimmung, denn eines Abends – als die anderen Angestellten bereits nach Hause gegangen waren – stand er plötzlich hinter mir, als ich gerade eine Akte aus dem Regal nehmen wollte. Ich drehte mich überrascht um, und da packte er mich und drängte mich gegen das Regal. Erst mal war ich zu verblüfft, um zu reagieren. Es gelang ihm, mich zu küssen, meine Brust anzufassen und seinen erigierten Schwanz aus der Hose zu holen. Irgendwie alles gleichzeitig. Er schnappte sich meine rechte Hand, zwang sie um seinen pochenden Schwanz und hielt sie fest, während er sie auf und ab schob und sich auf diese Weise einen wichsen ließ. Ich sah ihn mit großen Augen an. Auf Männer war ich im Augenblick sowieso nicht gut zu sprechen, und auf so eine Nummer schon gar nicht. Endlich verließ mich meine Lähmung und ich stieß diesen stöhnenden, grauhaarigen Kerl von mir. Als er daraufhin wieder auf mich losging, trat ich zu. Jaulend ging er in die Knie. Ich rannte an ihm vorbei, griff nach meiner Jacke und Handtasche und eilte hinaus. Unnötig zu erwähnen, dass mein Arbeitsverhältnis nach diesem Eklat beendet war.

Meine Versuche, Geld zu verdienen, waren anstrengend und nicht sehr erfolgreich gewesen. Sie kosteten viel zu viel Energie. Ich war ohnehin der Meinung, dass Arbeit die beste Möglichkeit war, Menschen vom Denken abzuhalten. Wer jeden Tag ins Hamsterrad steigt und um das Bezahlen seiner Rechnungen kämpft, kann keine über den Alltag hinausgehenden Gedanken entwickeln. Das wussten schon die alten Griechen, für die Freiheit nicht mit schwerer körperlicher Arbeit vereinbar war. Diese überließ man den Sklaven und Handwerkern des Mittelstands, zum Teil auch den Frauen. Wer wohlhabend genug war, konnte sich mit geistigen Dingen beschäftigen, mit Politik und Demokratie, Philosophie und Theater. Muße war ein Privileg, das Zeit für Kreativität und Selbstverwirklichung ließ. Wer arbeiten musste, war von der höheren Gesellschaft ausgeschlossen.

Doch leider ist diese Einstellung heutzutage nicht so sehr verbreitet. Schon im Mittelalter fand ein Wandel statt. Der Mensch suchte seine Vollendung nicht mehr in der Muße, sondern in einer schöpferischen, schaffenden Tätigkeit. Arbeit gab ihm einen Anspruch auf einen Platz in der Gesellschaft. Durch die wachsende Bedeutung des Bürgertums wurde Arbeit immer mehr aufgewertet.

Der Reformator Calvin hat die neue, bürgerliche Arbeitsethik auf die Spitze getrieben: Er forderte strengste Pflichterfüllung, rastlosen Fleiß und den Verzicht auf jegliche Zeitvergeudung. Wirtschaftlicher Erfolg galt als Zeichen für die Gnade Gottes, für das Auserwähltsein eines Menschen. Der Calvinismus ist maßgeblich für unsere heutige Einstellung zur Arbeit. Wir definieren uns über sie und stehen außerhalb der Gesellschaft, wenn wir keine Arbeit vorweisen können. Hauptsache wir laufen im Hamsterrad mit. Müßiggänger – hier steckt noch das Wort »Muße« drin – werden mit Faulenzern gleichgesetzt. Ich glaube, ich habe viel griechisches Blut in mir. Jedenfalls halte ich es für keine große Errungenschaft, dass wir uns täglich totarbeiten sollen.

Aber der Status einer Person wird in unserer Gesellschaft vorwiegend über den Beruf und Besitz definiert. Wer nichts vorweisen kann, wird nicht geachtet, das war mir längst klar geworden. Keiner wird einem auf die Schulter klopfen, weil man anständig geblieben ist, dafür aber leider seine Rechnungen nicht zahlen kann und insolvent wird. Das löst nur Verachtung aus.

Durch den ständigen Druck war ich depressiv und hatte zu gar nichts mehr Lust. Meine gescheiterte Beziehung hatte ich ebenfalls noch nicht verwunden. Ich tat also erst mal gar nichts mehr und konzentrierte mich voll aufs Studium, in der Hoffnung, dass mich der Alltag mit seinen Sorgen dort nicht finden würde. Das ging natürlich nicht lange gut. Die Rechnungen und Mahnungen häuften sich auf meinem Schreibtisch, und mein Bafög reichte hinten und vorne nicht. Ich kam langsam in ernsthafte Schwierigkeiten. Ich musste handeln, denn trotz eifrigen Suchens in allen Ecken und Winkeln belief sich meine gesamte Barschaft auf gerade mal 80 Cent.

NEUE WEGE GEHEN

Als ich die Wahrheit nicht länger verdrängen konnte, beschloss also, mir noch einmal den Anzeigenteil der Zeitung anzusehen. Dabei fiel mir die Annonce eines Nachtclubs auf, der Mädchen zwischen 18 und 35 Jahren suchte. »Gerne auch Anfängerinnen; Ausländerinnen nur mit gültigen Papieren. Gute Verdienstmöglichkeiten, Teilzeit möglich.« Eine Telefonnummer war angegeben, und anhand der Vorwahl konnte ich erkennen, dass der Club ca. 40 km von meinem Wohnort entfernt war. Ich fing an nachzudenken. Vielleicht ließe sich eine solche Tätigkeit mit meinem Studium vereinbaren, sicher verdiente man auch sehr gut. Mir war nicht klar, was man in diesem Job genau tun musste. Unterhielt man die Gäste, trank man mit ihnen, oder musste man noch mehr machen? Ich wusste es nicht. Aber die Annonce klang verlockend und bedeutete vielleicht die Lösung meiner Probleme.

Eine freundlich klingende Frau am Telefon meldete sich, und ich stammelte mein Anliegen hervor. Sie stellte mir einige Fragen bezüglich meines Alters und Aussehens. Als ich diese wohl zufriedenstellend beantwortet hatte, schlug sie mir vor, noch am selben Abend vorbeizukommen und mich vorzustellen. Sie nannte mir Adresse und Uhrzeit, und dann legten wir auf. Mein Herz klopfte wie wild. Ich war aufgeregt und verwirrt. Sollte ich das wirklich tun? Bestimmt ging es nicht nur ums Reden und ums Trinken. Aber hatte ich eine Wahl? Natürlich, man hat immer eine Wahl, aber man muss auch die Konsequenzen tragen. Ich hatte mir einen Lebensstandard erkämpft und wollte davon nicht abrücken. Und ich hatte Ziele. Ich war bereit, viel dafür zu tun.

Nachdem ich im Club angekommen war, wurde ich den anderen fünf Mädchen vorgestellt, und die Chefin erzählte mir erst mal, worum es ging. Der Club war von 13 Uhr bis offiziell Mitternacht geöffnet, de facto aber länger. Er bestand aus der Bar mit diversen Sitzgelegenheiten und dem Bereich mit fünf Zimmern, zwei Bädern und einem Whirlpool. Die Gäste machten es sich in der Regel zunächst an der Bar gemütlich. Die Mädchen fragten den Gast, ob er Gesellschaft wolle. Wenn ja, durften sie ebenfalls etwas zu trinken bestellen. Das konnten relativ billige Cocktails oder aber Champagner sein, je nach dem Geldbeutel des Gastes.

Meist war es der Gast, der irgendwann vorschlug, sich auf das Zimmer zurückzuziehen. Dort blieb es den beiden überlassen, was sie tun wollten. Tabus gab es nicht. Es gab lediglich eine feste Zeiteinteilung. Die halbe Stunde kostete 80 Euro und so weiter. Die Hälfte ging jeweils an den Club. Darüber hinaus fielen keine Kosten an. Trat der unwahrscheinliche Fall ein, dass ein Mädchen nichts verdient hatte, musste sie nichts zahlen. Das war fair.

Das Ambiente gefiel mir, es war recht edel und vor allem sauber. Alle Zimmer waren schummrig beleuchtet und mit großen französischen Betten, Spiegeln und dicken Teppichen ausgestattet. Einige Bilder und Skulpturen vervollständigten die Einrichtung. Auch meine zukünftigen Kolleginnen machten einen freundlichen Eindruck.

Bezüglich der Kleidung war eigentlich alles erlaubt. Eine trug nur einen Bikini, die anderen kurze Röcke und Oberteile, ein Mädchen trug einen Jogginganzug und ich erfuhr, dass das sozusagen ihr Markenzeichen sei. Die sportliche Joggerin, die sich mal eben flachlegen ließ.

Ich sollte gleich anfangen zu arbeiten. Mir wurde ganz bang ums Herz. Mein Einwand, ich habe nichts zum Anziehen dabei, ließ man nicht gelten und steckte mich kurzerhand in ein passendes Kleid einer anderen Frau. Kaum war ich umgezogen, klingelte es an der Tür, und ich wurde sofort ins kalte Wasser geworfen. Man ließ mir keine Zeit, Angst zu empfinden. Die Chefin stellte mich dem Stammgast persönlich als neue Mitarbeiterin vor. Er war so um die fünfzig und schob einen gewaltigen Bauch vor sich her. Interessiert betrachtete er mich längere Zeit und beschloss, es mit mir zu versuchen. Ich hatte gehofft, er würde erst mal etwas trinken. So hätte ich Zeit gewinnen können, um mich mit etwas Alkohol aufzulockern. Aber da hatte ich mich getäuscht. Es sollte gleich zur Sache gehen. Auf dem Weg ins Zimmer flüsterte mir die Chefin noch zu, dass er einzig und allein auf Oralsex stehe und Französisch bis zum Schluss wolle. Und schon schob sie mich in den Raum und schloss die Tür hinter mir.

Während er duschte, zog ich mich mit klammen Fingern aus. Ich zitterte am ganzen Körper. Was tat ich hier? Hatte ich noch Zeit, mich aus dem Staub zu machen? Mir waren ernsthafte Zweifel an meiner Idee gekommen. Ich war ja kein kleines Kind mehr und konnte durchaus Erfahrungen mit verschiedenen Männern vorweisen. Aber mit diesen Männern hatte ich zumindest eine Art von Beziehung geführt. Diesen Fremden fand ich völlig unattraktiv. Außerdem war ich noch gar nicht richtig angekommen. Die Tür ging auf, und er ließ sich nackt im Sessel nieder.

Zunächst starrte er mich nur an, dann rief er mich zu sich und fummelte ein wenig an mir herum. Unter seinem Bauch lugte anfangs ein verschrumpeltes Glied hervor, das aber bald zu beachtlichen Ausmaßen heranwuchs. Ich musste mich vor ihn knien und ihn mit dem Mund befriedigen, ohne Gummi. Er grunzte und stöhnte. Nach einer Weile, die ewig zu sein schien, griff er mir in die Haare, drückte mich noch näher an sich heran und spritzte mir seinen Saft voll in den Mund. Es war schrecklich. Nur mit äußerster Mühe konnte ich den aufkommenden Würgereiz unterdrücken. Mir blieb nichts anderes übrig, als das scheußliche Zeug runterzuschlucken. Endlich gab er mich frei. Meine letzten Erlebnisse dieser Art lagen ja schon einige Jahre zurück.

Ich hatte Tränen in den Augen und rannte ins Bad, um mich zu säubern. Das dauerte lange. Schließlich begleitete ich ihn hinaus. Er gab mir 160 Euro, das war das Doppelte von dem, was er eigentlich zahlen musste. Demnach war er mit mir zufrieden. Da wir die Hälfte abgeben mussten, hatte ich also soeben 80 Euro verdient und nebenbei meine Taufe erhalten. So fing es an, mein Doppelleben als Studentin und Teilzeit-Hure.

ABENDS IM GARTEN DER LÜSTE

Zwei Mal in der Woche ging ich nun abends in den Club, bei Bedarf auch öfter, aber das kam selten vor. Ich hatte mir einige kurze Röcke, Blusen und schicke Unterwäsche zugelegt und war immer gut angezogen. Es war stets das gleiche Ritual. Ich legte meine Alltagskleidung ab und zog die Sachen an, die ich ausschließlich im Club trug. Dann schminkte ich mich und schlüpfte so in meine Rolle als Hure. Einen Künstlernamen besaß ich selbstverständlich auch: Lara.

Es konnte allerdings vorkommen, dass die Verwandlung nicht vollständig glückte. Manchmal hatte ich gerade ein Referat gehalten oder eine Klausur geschrieben und war noch so aufgewühlt, dass ich nicht sofort abschalten konnte. Rief dann jemand an und stellte mir anmaßende Fragen, musste ich mich zusammenreißen, um nicht empört aufzulegen oder meinen Gesprächspartner gar zu beschimpfen. Alexandra musste dann schnellstmöglich zugunsten von Lara verschwinden.

Ich verdiente pro Abend ungefähr 200 bis 250 Euro, was absolut ausreichend war, um meine laufenden Kosten zu decken und gut zu leben. Ich war nicht gierig. Ich konnte auch nicht unendlich viele Gäste bedienen, da ich ihrer irgendwann überdrüssig war und Abstand nehmen musste. Auch wenn die Arbeit manchmal keinen Spaß machte, das Geld überzeugte mich immer wieder von der Richtigkeit meines Handelns. Ich kam jedoch nie in Versuchung, mein Studium aufzugeben, um möglichst viel Geld als Hure zu verdienen. Ich betrachtete meinen Job als notwendige Überbrückung, definierte mich aber in erster Linie als Studentin.

Vielleicht gehörte auch eine gewisse Stärke dazu, das Gleichgewicht zu halten. Die Männer konnten mich äußerlich beschmutzen, aber niemals in mein Innerstes vordringen. Natürlich hätte ich mich als bemitleidenswertes, von den Männern missbrauchtes Opfer sehen können. Ich zog es vor, das Ganze aus einer Position der Stärke heraus zu beurteilen. Immerhin bezahlten die Männer eine Menge Geld, nur um mit mir reden und schlafen zu dürfen. Wenn es terminlich mal nicht klappte, waren sie regelrecht unglücklich. Was wollte man mehr?

Daheim war meine eigene Welt, die nur mir gehörte. Wenn mir alles zu viel wurde, tauchte ich einfach ab. Ich konnte stundenlang lesen oder Hörspiele hören. Da man mir als Kind keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt hatte, holte ich dies nun nach. Ich schaltete den Kassettenrekorder ein und verfolgte gespannt die Fälle der Drei ???. Über dem Geheimnis der Särge, Poltergeistern und Gespensterschlössern schlief ich schließlich ein. Möglicherweise war diese Ablenkung der Grund, warum ich trotz meiner Tätigkeit keine psychischen Probleme bekam. Die meisten Frauen, die diesen Job schon seit vielen Jahren ausübten, waren von den Männern angeekelt und genervt. Sie ließen kein gutes Haar an ihnen. Ich konnte das verstehen, denn sie schöpften aus dieser Arbeit keine Bestätigung oder Befriedigung. Außerdem ist der weibliche Organismus nicht dafür vorgesehen, tagtäglich nichts anderes zu tun als zu ficken. Ich wollte mich aber nicht in schlechtbezahlten, harten Jobs ausnutzen lassen. Ich zog den bequemeren Weg vor, der aber auch Risiken aufwies.

Das Geld weckte neue Bedürfnisse, und oft gab ich es so schnell wieder aus, wie ich es eingenommen hatte. In meinen Augen war es kein schwer verdientes Geld, es besaß kein Gewicht. Leider entwickelte ich rasch eine Schwäche für Goldschmuck. Meine Studienkolleginnen wunderten sich manchmal über den neuen Schmuck. Ich erfand dann immer Geschichten von liebenswerten Tanten, die nicht mit ansehen konnten, dass ich nackt herumlief. Eine Freundin wollte mich überzeugen, dass Modeschmuck genauso schön sein konnte. Sie trug vorwiegend Schmuck aus Edelstahl. Nun ja, dachte ich damals etwas überheblich, genauso gut könnte ich mir meinen Spaghettigreifer um den Hals hängen, echt Edelstahl, rostfrei und spülmaschinenfest. Nein, das war nicht mein Ding.

Mit meinen Kolleginnen verstand ich mich gut, auch wenn manche erschreckend ungebildet waren. Ihre Sprache war einfach. Entweder war alles geil, oder alles war scheiße, dazwischen gab es kaum Abstufungen. Hin und wieder bat mich Jeanette, ein englisches Lied im Radio zu übersetzen. Das tat ich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Als sie mich aber eines Tages fragte, was Hiroshima auf Deutsch heiße, konnte ich mich nur über ihre Unwissenheit wundern.

Eine andere hingegen war sehr ungepflegt. Niemand ging gerne mit ihr aufs Zimmer, denn sie duschte nur selten und müffelte. Die meisten meiner Kolleginnen waren hauptberuflich Hure. Sie hatten keine ordentliche Schul- oder Ausbildung erhalten und sich irgendwie durchgeschlagen. Ihre Chancen waren von Anfang an begrenzt gewesen, und ihre Perspektiven waren es auch. Fast alle lebten in festen Beziehungen. Ebenso wie die bürgerlichen Frauen sehnten sie sich nach Zuneigung und Wärme, vielleicht sogar noch mehr, weil ihr Job auf Dauer hart war und sie außerhalb des Milieus – mit Ausnahme der Familie – fast keine Beziehungen pflegten.

Das Schlagwort »Zuhälterei« fällt schnell, aber man muss es differenzierter betrachten. Einige der Freunde und Ehemänner gingen einer beruflichen Tätigkeit nach, andere nicht. Sicher lebten sie auch vom Geld der Frauen, aber ich hatte den Eindruck, dass diese es genossen, den Männern etwas bieten zu können und sie so an sich zu binden. Auf gewisse Art und Weise entschieden sie sich also ganz bewusst für dieses Leben.

Nach ihrem Alter gefragt, logen die Kolleginnen das Blaue vom Himmel herunter. Ich habe nie eine Prostituierte getroffen, die offiziell älter als dreißig Jahre alt war. Manche blieben im Laufe der Zeit auch auf der Strecke. Da war zum Beispiel Mandy. Sie kam einige Monate nach mir zu uns. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine so schöne Frau gesehen zu haben. Sie war im Osten geboren worden und wollte eigentlich als Sportlerin Karriere machen. Durch die Wende war alles durcheinandergeraten. Im Westen fing sie an, ein wenig als Modell zu arbeiten, aber der große Durchbruch gelang ihr nie, obwohl sie eigentlich alle Voraussetzungen dazu besaß. Sie war groß, schlank und durchtrainiert. Lange blonde Haare, blaue Augen und ein schönes Gesicht. An ihr stimmte einfach alles. Sie war bei uns der Renner. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass sich Männer für sie ruiniert haben. Sie arbeitete täglich vom Öffnen des Hauses bis zum Schließen und schlief auch in einem der Zimmer. Zahlreiche Stammgäste lagen ihr zu Füßen, und sie verdiente Tausende in der Woche.

Auch sie hatte einen Traum, der allerdings Veränderungen unterlag. Zuerst wollte sie irgendwann eine Boutique eröffnen, später ein Nagelstudio. Jahrelang erzählte sie mir, dass sie jetzt bald Englisch lernen und einen Computerkurs machen wolle. Sie tat nichts von alledem. Sie blieb in der Bar hängen. Natürlich trank sie mit den Gästen Unmengen an Champagner und begann, um dieses Leben durchzuhalten, Kokain zu nehmen. Dafür ging das meiste Geld wieder drauf.

Ich wusste, dass einige der Mädchen, und sogar die Chefin, hin und wieder Kokain nahmen, der Konsum hielt sich jedoch in Grenzen. Ich glaube, wirklich abhängig war keine von ihnen. Ich rechnete es ihnen hoch an, dass sie mich nie dazu überreden wollten. Es kam vor, dass die Gäste unter Kokseinfluss standen, weil sie dann stundenlang ohne Orgasmus vögeln konnten. Für die Frauen war das weniger spaßig. Man konnte sich dabei einen Tennisarm holen. Ich achtete daher darauf, mich von solchen Gästen fernzuhalten.

Obwohl Mandy immer noch schön war, konnte man bald besonders in ihrem Gesicht die Spuren des Verfalls ablesen. Nur selten traf ich sie nüchtern an. Meist saß sie mit schwerer Zunge lallend und ordinär lachend einem Gast auf dem Schoß. Zwischendurch bekam sie immer öfter Heulkrämpfe. Wir versuchten, mit ihr zu sprechen, aber es nützte nichts. Eines Nachts setzte sie sich, wie üblich mit Drogen und Alkohol zugedröhnt, ins Auto und fuhr los, ohne dass es jemand von uns bemerkte. Sie fuhr viel zu schnell und geriet unter einen LKW. Mandy war sofort tot.

Besonders gut verstand ich mich mit Martina. Sie war fast zehn Jahre älter als ich und schon lange im Beruf verwurzelt. Mit ihrer üppigen Figur und den dunklen langen Haaren machte sie großen Eindruck auf die Männer und wurde häufig ausgewählt. Martina war mit einem Amerikaner verheiratet, der für die Armee arbeitete und oft im Ausland eingesetzt wurde. Daher sahen sie sich nur selten. Wenn ein Mann zwei Mädchen wollte, boten wir uns gerne als Duo an.

Auf dem Zimmer hatten wir dann unseren Spaß. Zunächst einmal ließ sie sich von mir verwöhnen. Ich hätte problemlos meine langen Haare über ihre Schenkel werfen können, um so den Oralverkehr nur anzudeuten. Aber das wollte ich gar nicht. Die Show war echt, und Martina schien mit meiner Zungenfertigkeit zufrieden zu sein. Danach kümmerten wir uns um den Gast. Meist setzte ich mich auf sein Gesicht, so dass er barrierefrei seine Zunge in meine Vagina schieben konnte. Martina bearbeitete ihn dann entweder oral, oder sie setzte sich rittlings auf seinen Schwanz. Da wir ein professionelles Team darstellten, wurden wir gerne gebucht. Nach der Arbeit tranken wir öfter einen Absacker zusammen und lästerten ein bisschen über die anderen Mädchen, aber nur ein bisschen.

Die Arbeitsatmosphäre war insgesamt sehr gut. Man wurde niemals genötigt, zu einem Gast zu gehen, wenn man nicht wollte. Wenn nichts los war, schauten wir Fernsehen oder unterhielten uns. Es war nie langweilig. Welchen Service man anbot, blieb einem selbst überlassen. Ich hatte gewisse Tabus. Immer wieder wurde ich nach Analverkehr gefragt, den lehnte ich allerdings ab, da er mir gar nicht zusagte. Einmal war ich von meinem ersten Freund damit überrumpelt worden. Es tat weh, und ansonsten hatte ich nur das Gefühl, ganz dringend auf die Toilette zu müssen. Außerdem waren auf dem Cover eines unserer Pornofilme diverse Frauen abgebildet. Das Poloch der einen stand komplett offen, so dass man hineinsehen konnte. Dieses Bild hatte ich immer vor Augen, daher verzichtete ich lieber auf diese sexuelle Variante.

Ich war mehr den oralen Spielchen zugeneigt. Im Schwänzelutschen hatte ich es zu einer gewissen Perfektion gebracht, was mir immer wieder bestätigt wurde. Ich selbst ließ mich auch gerne entsprechend verwöhnen, vorausgesetzt, der Gast hatte Talent.

Manche Erfahrungen waren grenzwertig und stellten eine große Herausforderung dar. Ein Gast hatte keinen normalen Orgasmus. Er sprudelte sein Sperma nicht in einem Schwung hervor und dann Schluss, sondern das zog sich über mehrere Minuten hin, währenddessen er kleinere Mengen von sich gab. Er verlangte, dass ich minutenlang den Mund offen ließ, damit er seinen Saft hineintröpfeln konnte. Am Ende küsste er mich und leckte alles wieder heraus. Das erforderte eine gewisse Körperbeherrschung. Auf keinen Fall durfte ich nachdenken, sonst wäre mir schlecht geworden.

Die meisten Gäste kamen regelmäßig zu uns, aber es riefen auch immer wieder neue Leute an. Am Telefon war es üblich, für sexuelle Praktiken möglichst technische Begriffe zu verwenden. Massage mit Handentspannung, Französisch mit Aufnahme beziehungsweise bis zum Schluss, Natursekt usw. Da gab es Männer, die nach einer englischen Erziehung fragten, also auf Sado-Maso-Spiele standen. War allerdings ein Engländer am Telefon, fragte er nach dem »German treatment«. Man sieht, hier schob es eine Nation auf die andere.

Viele Gäste trugen Allerweltsnamen, und so meldeten sie sich am Telefon mit selbstgewählten Spitznamen, je nach Verhaltensweisen und Neigungen. »Ja, hier ist der Zungenabbeißer.« Oder »Hallo hier ist Charly, der den Vortrag mit Erich von Däniken organisiert hat.« – »Hier ist der Poet, der immer Goethe zitiert.« Das hatte natürlich einen gewissen Wiedererkennungswert. Über Geld wurde am Telefon nicht gesprochen.

Man merkte schnell, wenn sich einer nur aufgeilen wollte. »Bist du rasiert?«, war eine häufige Frage. Die war auch völlig legitim. »Ja.« – »Oh geil, dann kann ich dir ja richtig gut die Fotze lecken.« – »Genau.« – »Machst du’s auch von hinten?« – »Ja.« – »Das heißt, ich kann dich von hinten in die Fut ficken?« – »Kannst du machen.« – »Und du schluckst meinen Saft auch?« – »Ja-ha!« – »Kann ich ihn gerade mal rausholen?« – »Kannst du machen, aber nicht in meiner Gegenwart.« Spätestens jetzt beendete ich leicht verstimmt, aber höflich das Gespräch und teilte ihm mit, dass wir uns über seinen Besuch freuen würden. Das waren genau die Kandidaten, die nie kamen. Es war wichtig, Grenzen zu ziehen, sonst war man ruckzuck im Bereich von Telefonsex, und dafür wurden wir schließlich nicht bezahlt.

Ich musste einiges im Bereich Hygiene und Körperpflege lernen. So gewöhnte ich mich daran, mir Achseln, Beine und den Genitalbereich zu rasieren. Dafür war nicht unbedingt Rasiercreme nötig, Duschgel genügte. In der sogenannten Bikinizone wurde es beim ersten Mal ganz spannend.

Anstatt vorsichtig um mein kleinstes bewegliches Körperteil (fängt mit K an) herumzurasieren, zog ich in meiner Unkenntnis den Rasierer quer über den Hügel. Ladyshaver hin oder her, es tat höllisch weh. Mir stockte instinktiv der Atem. Meine Augen weiteten sich ungläubig. Beinah hätte ich ihn mir abgeschnitten. Meinen besten Freund. Weggefährte einsamer Nächte und überlanger Werbepausen im Fernsehen. Mein Leben wäre verwirkt gewesen! Ich tastete langsam nach unten. Erleichtert stellte ich fest, dass sich noch alles an Ort und Stelle befand.

Wenn man zwischen den Beinen rasiert ist, muss man ganz neue Techniken beim Pinkeln erlernen. Ich setzte mich nur ungern auf fremde Toiletten, was dazu führte, dass ich in leicht gebückter Haltung im Stehen urinierte. Die letzten Tropfen liefen gewöhnlich an der Spitze der Schamhaare hinab, und man konnte sich abtrocknen. Nun kam ich erstmals rasiert in diese Situation. Zunächst ging alles gut, aber da die Schamhaare als Orientierungshilfe weggefallen waren, suchte sich der Strahl kurzerhand einen neuen Weg, und zwar elegant an meinem Oberschenkel entlang in meine Schuhe. Das war eine Sauerei. Seitdem setze ich mich lieber.