12,99 €

Mehr erfahren.

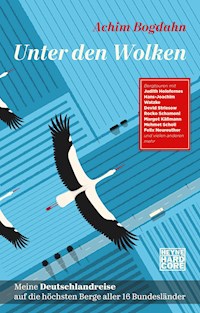

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Nach diesem Buch weiß man mehr über Deutschland, über sich und man will einfach nur eines: Los!« Thees Uhlmann

Bayern hat die Zugspitze, Hessen die Wasserkuppe, aber hat Hamburg einen höchsten Berg? Ja, den Hasselbrack in den Harburger Bergen, 116,2 Meter hoch. Und wie hoch ist der höchste Gipfel Bremens? 32,5 Meter – die Erhebung im Friedehorstpark. Achim Bogdahn hat sich auf eine Reise durch Deutschland gemacht und die höchsten Berge aller 16 Bundesländer erklommen. Damit er nicht alleine wandert, hat er bekannte Menschen aus den jeweiligen Regionen eingeladen, ihn zu begleiten. Aus diesen Wanderungen ist ein Buch entstanden, ein Buch über Deutschland, über Begegnungen und Gespräche, über Menschen und über das Leben – mit vielen Umwegen, Anekdoten und Exkursen.

- Benno "Brocken-Benno" Schmidt (Sachsen-Anhalt)

- Manuel Andrack (Saarland)

- Henning Scherf (Bremen)

- Edgar Reitz (Rheinland-Pfalz)

- Dennis Gastmann (Hamburg)

- Rocko Schamoni (Schleswig-Holstein)

- Kathi Wilhelm (Thüringen)

- Hahner-Twins (Hessen)

- Margot Käßmann (Niedersachsen)

- Anke Domscheit-Berg (Brandenburg)

- Hans-Joachim Watzke (NRW)

- Judith Holofernes (Berlin)

- Mehmet Scholl (Baden-Württemberg)

- Lars Riedel & Jens Weißflog (Sachsen)

- Devid Striesow (Mecklenburg-Vorpommern)

- Felix Neureuther (Bayern)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 552

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Bayern hat die Zugspitze, Hessen die Wasserkuppe, aber hat Hamburg einen höchsten Berg? Ja, den Hasselbrack in den Harburger Bergen, 116,2 Meter hoch. Und wie hoch ist der höchste Gipfel Bremens? 32,5 Meter – die Erhebung im Friedehorstpark. In Begleitung prominenter Mitwander*innen hat sich Achim Bogdahn auf eine Reise durch Deutschland gemacht und die höchsten Berge aller 16 Bundesländer erklommen. Dabei hat er Erstaunliches erlebt, so manch skurrile Begegnung gehabt und seine Heimat auf neue Weise lieb gewonnen.

Ein Buch über Deutschland, über Begegnungen und Gespräche, über Menschen und über das Leben – mit unfreiwilligen Umwegen, herrlichen Anekdoten und wissenswerten Exkursen.

»Wenn man dieses Land so freundlich und gespannt anschaut wie Achim Sechzig Bogdahn, schaut es erstaunlich freundlich zurück. Ein phänomenales Buch – wirkt auch gegen deutschen Selbsthass und DB-Fatigue.« Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung

»Nach diesem Buch weiß man mehr über Deutschland, über sich und man will einfach nur eines: Los!« Thees Uhlmann

Autor

Achim Bogdahn wurde 1965 in Erlangen geboren, wuchs in München auf und arbeitet als Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk/Bayern 2. Er hat in München, Berlin und Glasgow Evangelische Theologie studiert, er war Sänger der Band Isar 12 (erschienen bei Trikont) und er ist glühender Fan des TSV 1860 München (weswegen in seinem Pass hochoffiziell der Künstlername »Sechzig« steht). Er hat als Schauspieler gearbeitet (»Trautmann«), er ist geprüfter Fußballschiedsrichter, er spricht ein bisschen Dänisch und er liebt es, mit dem Zug zu fahren. »Unter den Wolken« ist sein Debüt.

Achim Bogdahn

Unter den Wolken

Meine Deutschlandreise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2022 by Achim Bogdahn

Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Copyright © Karte: mapz.com – Map Data: OpenStreetMap ODbL

Lektorat: Kirsten Naegele

Redaktion: Lars Zwickies

Covergestaltung und -motiv: Simon Marchner

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-28478-7V005

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Aber warum Trübsal blasen, wenn das ganze goldene Land vor einem liegt und alle möglichen ungeahnten Ereignisse auf einen warten, einen überraschen und glücklich machen wollen, weil man lebt und sie erleben kann.

Jack Kerouac, Unterwegs

Inhalt

Vorwort

1 Der Brocken/Sachsen-Anhalt (1141,2 Meter)

Mit Benno Schmidt (»Brocken-Benno«)

2 Der Dollberg/Saarland (695,4 Meter)

Mit Manuel Andrack (früher Harald Schmidts Late-Night-Assistent, heute Wanderguru)

3 Die Erhebung im Friedehorstpark/Bremen (32,5 Meter)

Mit Henning Scherf (Altbürgermeister von Bremen)

4 Der Erbeskopf/Rheinland-Pfalz (816,3 Meter)

Mit Edgar Reitz (Filmregisseur)

5 Der Hasselbrack/Hamburg (116,2 Meter)

Mit Dennis Gastmann (Reisebuchautor)

6 Der Bungsberg/Schleswig-Holstein (167,4 Meter)

Mit Rocko Schamoni (Künstler, Unikat)

7 Der Große Beerberg/Thüringen (982,9 Meter)

Mit Kati Wilhelm (Ex-Biathletin)

8 Die Wasserkuppe/Hessen (950,2 Meter)

Mit den Hahner-Twins, Anna und Lisa (Marathon-Olympionikinnen)

9 Der Wurmberg/Niedersachsen (971,2 Meter)

Mit Margot Käßmann (Ex-Bischöfin)

10 Der Kutschenberg/Brandenburg (200,7 Meter)

Mit Anke Domscheit-Berg (MdB)

11 Der Langenberg/NRW (843,5 Meter)

Mit Hans-Joachim Watzke (Chef von Borussia Dortmund)

12 Der Große Müggelberg/Berlin (114,7 Meter)

Mit Judith Holofernes (Künstlerin)

13 Der Feldberg/Baden-Württemberg (1493 Meter)

Mit Mehmet Scholl (Ex-Fußballer)

14 Der Fichtelberg/Sachsen (1214,7 Meter)

Mit Lars Riedel (Diskuslegende) und Jens Weißflog (Skisprunglegende)

15 Die Helpter Berge/Mecklenburg-Vorpommern (179,2 Meter)

Mit Devid Striesow (Schauspieler)

16 Die Zugspitze/Bayern (2 962 m)

Mit Felix Neureuther (Skilegende)

Dank

Viten

Soundtrack zum Buch

Literatur

Vorwort

Es gibt riesige Berge wie den Mount Everest oder den K2. Es gibt hohe Berge wie den Mont Blanc oder das Matterhorn. Und es gibt Berge, die kennt kein Mensch, kein Tier, kein Eichhörnchen. Sie verdienen die Bezeichnung Berg nicht. Keiner vermisst sie, keiner besteigt sie. Sie liegen irgendwo in der deutschen Provinz und tragen Ehrentitel, von denen fast niemand weiß: die Erhebung im Friedehorstpark, der Hasselbrack, der Große Müggelberg – sie alle sind der jeweils höchste Berg ihres Bundeslandes. Zum Teil mitten im Wald gelegen, also total aussichtslos, unattraktiv und trotzdem rekordverdächtig. Diese Hundehügel sind genau mein Turf, meine Kragenweite – denn sportiv bin ich eine Null.

Klettern? Viel zu anstrengend. Der Meniskus schmerzt. Fußball? Lasse ich lieber spielen – rege mich aber umso mehr auf. Im Sportunterricht galt ich immer als das ewige Talent, nur ohne Talent. Ich bin der Mann, der halbhoch hinauswill. Ich will einer der ersten Menschen sein, der sämtliche sechzehn Summits der deutschen Bundesländer bestiegen hat. Das scheint sogar für einen alpinistischen Haubentaucher wie mich machbar. Und ganz nebenbei kann ich Deutschland kennenlernen, das Land, die Leute, von Ost bis West, von oben bis unten. Ich bin zu allem bereit, es kann losgehen.

Wie alles anfing? Es war eine kleine Zeitungsmeldung, die mich elektrisierte, ja geradezu elektrifizierte. Ein vierundachtzigjähriger Rentner aus Sachsen-Anhalt, so hieß es da, sei gerade zum achttausendsten Mal in seinem Leben auf den Brocken gestiegen, den höchsten Berg seines Bundeslandes, immerhin über 1 100 Meter hoch. Und weil er das seit Jahrzehnten täglich mache, werde er von allen nur »Brocken-Benno« genannt. Ich konnte es gar nicht glauben, versuchte, mir diesen Wahnsinnigen vorzustellen, und wollte unbedingt erfahren, wieso, weshalb, warum? Wer hatte ihm das nur alles eingebrockt? Die Meldung jedenfalls ließ mir keine Ruhe, arbeitete in mir wie das Dauer-Tropfen auf einen Stalagmiten. Immer wieder flackerte der Brocken-Benno in meinen Gedanken auf, wenn ich ans Bergsteigen dachte, wenn ich durchs Mittelgebirge fuhr, wenn ich auf der A 1 das Schild Harz sah. Diesen Menschen wollte ich unbedingt kennenlernen – mit diesem Mittelgebirgs-Titan wollte ich gemeinsam auf den Brocken. Und konsequenterweise wollte ich anschließend auch auf die restlichen fünfzehn höchsten Berge der anderen Bundesländer. Wenn schon halbhoch hinaus, dann so richtig.

Zunächst musste ich herausfinden, ob der Brocken-Benno noch lebte. Ich hatte solche Angst davor, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilte, dass ich es immer wieder verschob. Irgendwann fasste ich mir ein Herz – und rief an im Harz. Und ich hatte Glück: Benno Schmidt war höchstpersönlich an der Strippe – irgendwie war mir klar, es musste sich um ein beigefarbenes Kabeltelefon handeln. Ich erzählte ihm von meiner Idee der Tour auf die sechzehn höchsten deutschen Berge, und schon hatten sich zwei Bekloppte gefunden. Benno ging am Telefon sofort alpin vom Sie zum Du über und ordnete relativ forsch an, ich könne bzw. müsse an einem bestimmten Novembertag in Schierke mit ihm losgehen. Ich kannte kein Schierke. Ich war noch nie in Sachsen-Anhalt gewesen. Ich wusste nichts. Ich ahnte nicht, was kommen würde.

Von vornherein war es mein Plan, alle sechzehn Wanderungen mithilfe der Deutschen Bahn zu bestreiten. Ich war naiv. Die höchsten Gipfel der Bundesländer liegen nicht automatisch direkt neben Bahnhöfen, die von ICEs aus München angesteuert werden. Sie liegen – das darf ich an dieser Stelle schon verraten – eher weit weg von allen Bahnhöfen, in der Pampa, der Einöde, in deutschen Mittelgebirgswäldern. Trotzdem kaufte ich mir die BahnCard 100 – die schwarze BahnCard, die von Vielfahrern ehrfürchtig »schwarze Mamba« genannt wird. Mit dieser Scheckkarte kann man ein Jahr lang mit jedem Zug und Bus und sogar jeder Straßenbahn in Deutschland fahren – es ist ein Zauber mit diesem Ding, das allerdings auch so teuer ist wie ein japanischer Gebrauchtwagen. Der ist – noch eine Gemeinsamkeit – oft auch schon nach einem Jahr wertlos.

Die Bahnidee erwies sich als ein Hindernis von vielen, quasi so wie in dem Brettspiel Malefiz, bei dem einem ständig Steine in den Weg gelegt werden. Dort wo ich am Vortag anreisen musste, wollte ich mir außerdem kostenloses Couchsurfing organisieren – was ebenfalls gar nicht so einfach war. Und um meiner Vorliebe für selbst verursachte Schwierigkeiten noch eine weitere hinzuzufügen: Ich wollte nicht allein auf die Berge, sondern jeweils einen prominenten, ortskundigen Menschen hinzuziehen, quasi betreutes Wandern. Da aber Prominente vor allem deswegen prominent sind, weil man sie kennt, weil sie ständig irgendwo sind, irgendwo vorkommen, in Filmen mitspielen, Platten aufnehmen, Fußballvereine managen, Konzerte geben, Bücher schreiben, beruflich exzessiv Sport treiben – weil das so ist, warten Prominente nicht gerade Däumchen drehend darauf, dass ein Unbekannter aus München anruft, um mit ihnen auf einen Hundehügel am hintersten Ende ihres Bundeslandes zu steigen. Es kostete unzählige Mails, Anrufe, Nachfragen, sinnlose Korrespondenz mit Sekretärinnen, Assistenten, Bundestagsbüros, Agentinnen und Agenten, und es gab Myriaden von Absagen und Enttäuschungen. Die sechzehn Bergwanderinnen und -wanderer, die ich schließlich aber fand, sind die besten sechzehn, die es nur geben kann für diese Mission Impossible: die höchsten Gipfel Deutschlands zu erklimmen, auch wenn sie nur 32,5 Meter hoch sind. Dass mir am Ende die Pandemie in den Weg kam, war vielleicht der größte Berg, den ich abtragen musste. Dadurch dauerte alles viel länger als geplant, zweieinhalb Jahre. Egal.

Das Abenteuer konnte beginnen.

1

Der Brocken/Sachsen-Anhalt (1141,2 Meter)

Mit Benno Schmidt (»Brocken-Benno«)

21. November 2018

Fargo in Ostdeutschland mit dem Duracell-Rentner

Nicht: Ein Männlein steht im Walde. Sondern: Ein Männlein geht im Walde.

Wobei, das Männlein ging nicht. Es rannte. Ach was, es raste.

Ich sah zwischen verschneiten Fichtenstämmen in der Ferne einen olivgrünen Schatten, der durch den Wald den Berg hinaufflog. Ich versuchte, ihm mit aller Kraft zu folgen, schaffte es aber nicht, der Waldboden war vereist, ich rutschte weg, und immer wieder fegte der Sturm Schnee von den Bäumen und blies ihn mir in den Nacken. Bei jedem Schritt musste ich meine Füße erst aus dem Tiefschnee ziehen. Im Rest Deutschlands war Herbst. Lag kein Schnee. Schien die Sonne. Ich war in einer grellweiß verschneiten Zweitwelt. Es sah in diesem Wald genauso aus wie in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, in der Szene, als das schöne tschechische Aschenbrödel den Prinzen und seine beiden dämlichen Kumpel mit den Glamrock-Frisuren zum Narren hält, anschließend die Tannenzapfen aus etwa drei Kilometer Entfernung mit der Armbrust von der Baumspitze schießt und dann durch meterhohen Schnee davonläuft bzw. -reitet. Dies hier hätte der Aschenbrödel-Drehort im Böhmerwald oder im Riesengebirge in der damaligen ČSSR sein können, es war aber der Harz.

Der Olivgrüne war Benno Schmidt, unfassbare sechsundachtzig Jahre alt. In Sachsen-Anhalt ist er weltberühmt – alle kennen ihn nur als »Brocken-Benno«. Seinetwegen war ich überhaupt hier.

Aber immer der Reihe nach.

Ich hatte Angst. Ich fuhr in den Osten. Ich musste in Halle umsteigen. Und das eine Woche nachdem etwa tausendfünfhundert Hooligans vom Halleschen FC mein geliebtes Grünwalder Stadion in München nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hatten. Schon bei der Ankunft am Bahnhof waren die Hallenser aus dem Zug gestürmt und hatten ein paar Polizisten das Nasenbein gebrochen. Auf unserem Weg zum Stadion tauchte ein einsamer Zwei-Meter-Typ aus Halle auf, der aussah wie der verschollene dritte Klitschko-Bruder, er ging direkt vor meinem Freund Tom und dessen kleiner Tochter her und nietete kommentar- und ansatzlos drei Sechzger-Fans mit der Faust um. (Die Geschichte erinnerte mich an den legendären italienischen Siebzigerjahre-Film Gewalt rast durch die Stadt.) Im REWE-Supermarkt randalierte er weiter, wollte im Kassenbereich auch noch Tom eine aufs Maul bzw. auf die Schnauze hauen bzw. ihm so richtig die Fresse polieren. Als er aber das sechsjährige Mädchen an Toms Hand sah, erwachten plötzlich ungeahnte menschliche Instinkte in diesem Bud Spencer aus Mitteldeutschland, und er ließ die Fäuste sinken.

Während des Fußballspiels im Stadion gab es dann jede Menge Münz- und Becherwürfe aus der Auswärtskurve, Prügeleien mit der Polizei, dreitausend Mittelfinger Richtung Löwenfans, in der U-Bahn wurden Feuerlöscher geleert, alles war voller Pulver. Im Grunde genommen war es so wie bei Asterix, wenn die Bewohner des kleinen Dorfes über die Römerlager Kleinbonum oder Babaorum hinwegfegen. Es fehlte nur der Wildschweinbraten am Schluss. Und der Humor.

Nun war ich also auf dem Weg nach Halle, quasi ins Feindesland. In München schien die Sonne (in München scheint immer die Sonne), und keine einzige Wolke trübte das Bild. In Bamberg begann sich der Himmel zu verfinstern. Coburg war schon mittelgrau, Erfurt dunkelgrau. In Halle ging die Sonne unter. Willkommen bei den Sch’tis. Ich saß nervös im Bahnhofscafé von Halle, hielt meine Wertsachen fest und wartete auf meinen Anschlusszug. Im Bahnhofsgebäude war es eiskalt, und ich hatte noch eine Stunde Zeit, also trank ich meinen Kaffee in einem To-go-Café mit Heizstrahlern an der Decke, einer Art Glaskubus, in dem man sich fühlte wie ein Grillhähnchen – oder meinetwegen Broiler – in der Vitrine eines Foodtrucks. Außer mir befanden sich noch ein paar andere durchgefrorene Reisende im Glaswürfel. Ein langhaariger Doktorand, der in sein Handy plärrte: »Ich habe heute meinen Doktoranden-Vertrag unterschrieben«, und der auf dem Weg in den Harz war (»Ich bin auf dem Weg in den Harz!«). Ein einsamer Vietnamese mit ganz vielen Koffern, die alle mehrfach mit bläulicher Zellophan-Folie umwickelt waren. Und eine Dreadlock-Afroamerikanerin, die die ganze Zeit mit ihrem Zeigefinger an ihren Haaren drehte.

Diese kleine Solidargemeinschaft wärmte sich in dem Glühkasten auf, und wir alle hatten ein bisschen Angst vor der kalten Welt da draußen; keiner von uns war gekommen, um in Halle zu bleiben. Halle ist übrigens die deutsche Stadt, in der mit Abstand die meisten Fahrräder geklaut werden, diese Statistik hatte ich vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, und sie fiel mir gerade wieder ein. Andererseits habe ich mal einen Archäologie-Professor aus Bayern kennengelernt, der schon seit vielen Jahren in Halle lebte und mir vorschwärmte, es sei »echt prima hier«, »alles super«, es gebe »keine bessere Stadt in ganz Deutschland«. Trotzdem schrieb ich in diesem Café an diesem frühen Abend im November mein Testament. Für alle Fälle.

Währenddessen bemühte sich hinter dem Tresen eine junge Hallenserin mit Brille, an der Kaffeemaschine ein bisschen Struktur in den Milchschaum zu bekommen. Heißer Dampf zischte aus dem Edelstahltöpfchen, und der Schaumzapfhahn jaulte wie ein sterbender Fischreiher. Die Milch war zu heiß, Barista-Weltmeisterin würde die junge Frau nicht mehr werden. Während andere Blumen, Hufeisen, Herzchen in den Schaum zaubern, zauberte sie nur Schaum, der beim bloßen Hinschauen zerplatzte. Dennoch freuten wir uns, dass etwas passierte in diesem grauen Bahnhofsgebäude.

Ich musste von Halle aus noch tiefer in die Ex-DDR, nach Wernigerode im Harz. Der Regionalzug nannte sich HEX, und ich dachte spontan an die Brocken-Hexe, von der ich gelesen hatte. War sie die Namenspatronin? Es war viel profaner. HEX steht für Harz-Elbe-Express, wobei Halle an der Saale liegt. Egal. Dieser HEX würgte sich durch Sachsen-Anhalt, durch Orte, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört hatte, die aber ganz viel Leben in sich trugen: Belleben, Sandersleben, Freckleben, Aschersleben, Gatersleben, Hedersleben, Wegeleben. Und leben lassen, hoffentlich.

Der Zug raste und rüttelte, und die Lok pfiff die ganze Zeit sehr verdächtig. Warum nur? Ausschließlich unbeschrankte Bahnübergänge? Schneetreiben? Schlechte Sicht? Überhöhte Geschwindigkeit? Falsch gestellte Weichen? Menschliches Versagen? Ineinander verkeilte Waggons? Erste Meldung in der Tagesschau: Grotesk verformte Körperteile, schreiende Menschen, vollkommen überforderte Rettungskräfte, eine schwer zu erreichende Unglücksstelle in den Wäldern des Vorharz, Kriseninterventionsteams, Katastrophenblogger und mittendrin mein olivgrünes Notizbuch mit dem Testament, das vom Löschwasser unleserlich geworden war.

Aber auch ohne Zugunglück war dieser HEX ein Irrsinn. Ein Besoffener wollte eine Fahrkarte von »Halle nach Ralle« nachlösen, eine Oma mir schräg gegenüber hatte eine ungültige Karte vom Vortag dabei, murmelte immer wieder »Dat is’n Ding«, als ihr die Schaffnerin sagte »Die is nich gültich«. Ein bronchial hustender Familienvater am Ende des Gangs – zum Glück noch VOR Corona –, überall volle Plastiktüten vom Einkauf in der Großstadt, der Doktorand auf dem Weg in den Harz, ein Afrikaner mit Klampfe, eine Blondierte mit blauem Auge und immer wieder die Oma, die »Dat is’n Ding« sagte, während sie eine Packung Schogetten verspeiste. Ein letztes Mal setzte sie zu einer Verteidigungsrede an: »Wir waren ’ne Gruppe. Und alle hatten Fünferkarten aus dem Automaten. Nur ich nich, ich hatte ’ne Einzelkarte. Dat is doch gemein.« Die Zugbegleiterin kannte keine Gnade, sechzehn Euro für die Fahrkarte nach Wernigerode.

In den sozialen Netzwerken hatte ich eine Woche zuvor herumgefragt, wer einen allein reisenden Mittelgebirgs-Bergsteiger kostenlos in Wernigerode beherbergen würde. Und hatte damit eine überraschende Solidaritätswelle ausgelöst. Mehrere mir völlig unbekannte Menschen boten mir ein Nachtlager an. Ich entschied mich zunächst für eine Familie mit schottischem Nachnamen, erhoffte mir Weltoffenheit und interessante Lebensgeschichten, die von Glasgow nach Wernigerode führten. Beim Hin-und-her-Mailen stellte sich jedoch heraus, dass die Gastgeberin lediglich »mal als Au-pair in den USA« gewesen war und sich »von dort den Namen der Gasteltern mitgebracht« hatte. Aha.

Es gab noch ein paar andere Übernachtungsangebote. Eine Studentin namens Sophia, die in Jena studierte und dann doch absagte, weil sie in Jena und nicht in Wernigerode war an diesem Tag. Henriette, der mein Besuch aber nur am Wochenende recht war. Eine Anne bot mir ein christliches Hotel an, musste das aber erst mal mit den Christen klären, und das würde dauern. Und so landete ich schließlich bei KathiPe Nummer soundsoviel, so ihr Username. Kathi, einer dieser Kultnamen im Osten, so wie Maik, Ronny, Silvio, Mario, oder Annett, Kathleen und Mandy. Auch wenn sonst vieles verboten oder unerwünscht war in der DDR, FKK und Namenswahl gehörten zu den kleinen Freiheiten. Kathi benutzte in unserem Chatverlauf vor allem Emojis jeglicher Art. Breit lächelnder Smiley, kotzender Smiley, Smiley mit Zornwolke, Daumen hoch, Kann-nicht-vor-Lachen-Smiley-mit-Tränen-im-Auge, Herzchen. Sie schrieb mir, sie habe eine Katze (Katzen-Emoji), und fragte, ob mir das allergiemäßig etwas ausmache. Ich log und antwortete »Nein«, weil sie die letzte verbleibende Unterkunftsmöglichkeit war. Sie wolle noch Staub saugen, schrieb sie (Smiley), gegen den Schmutz (Doppelsmiley), und fragte, ob ich in der Früh Aufschnitt wolle (igitt!). Ich schrieb zurück: »Vielleicht« (Zwinker-Smiley). Sie schrieb, da sei jedenfalls ein Lidl gegenüber, sie könne uns in der Früh Brötchen holen. Brötchen-Emoji. Und abends würden noch »zwei Freunde in der Wohnung auf mich warten«. Kein Smiley. Je näher mein Aufenthalt rückte, desto größer wurden meine Bedenken. Wer war Kathi? War das alles nur ein Fake? Der Enkeltrick? Ein Fall für Aktenzeichen XY? Ich fantasierte vor mich hin, wer da auf mich warten würde. Zwei rechtsextreme Bodybuilder-Brüder, die mich foltern, ausrauben und bei Gegenwehr zersägen und meine Überreste im Wald unterhalb vom Brocken im Fußboden einer alten VEB-Plastefabrik einbetonieren würden? Wer war KathiPe wirklich? Je näher der Zug Wernigerode kam, desto klarer wurde mir, dass es gar nicht anders sein konnte: Ich würde in mein Verderben fahren. Ich hatte keine Adresse, keine Telefonnummer, kein Foto, nüscht. Ich bekam Panik.

Auch meine Recherchen in Kathis Timeline hatten die Zweifel nicht ausgeräumt. Da war viel seltsamer Krempel. Bilder von Bobbycar-Rennen und etwas ekligen Cheeseburger-Wettessen, Katzenvideos, GIFs, die mit Unfällen zu tun hatten, ein Gegenlichtfoto von ihr, auf dem sie auch ein Biber, ein Weißbrot oder ein Mann hätte sein können, so unscharf war es. Und niemand in München wusste, wo ich unterkommen würde oder wo ich mich aufhielt. Ich war verzweifelt.

In diesem Moment bremste der HEX abrupt. Für einen kurzen Moment stoppten alle Unterhaltungen, alle Telefonate, das Gerüttel und Geklapper. Es war mucksmäuschenstill, nicht mal mehr der Doktorand brüllte in sein Handy. In diese gefrorene Akustik ertönte scheppernd die Ansage: »Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug wird auf unbestimmte Zeit halten. Der Grund hierfür sind Kühe auf der Strecke nach Goslar.« Und in eine neuerliche Stille hinein sagte ein junger Typ neben mir: »Willkommen im Harz.«

Ein paar Minuten später ging es dann doch weiter, und der Zug fuhr schließlich im Bahnhof von Wernigerode ein. Im Dunkeln versuchte ich, auf dem Bahnsteig meine Gastgeberin ausfindig zu machen. Ich sah nur eine einzige Person, die auf jemanden zu warten schien. Es war KathiPe, die mich anlächelte. Ende zwanzig, Hornbrille, blonder Zopf, Strickjacke. Meine Ängste verflüchtigten sich schlagartig. Kathi hatte mir während der Fahrt bereits geschrieben, ich solle eine Pizzabestellung bei ihr aufgeben, sie würde die Pizza dann gleich mit mir zusammen abholen. Direkt neben dem Bahnhof befand sich Freddy Fresh Pizza, ein Imbiss in einem schwarzen würfelähnlichen Neubau, der ausschließlich Take-away bot. Die junge Frau hinterm Tresen, mit Nasenring und aubergine gefärbten Haaren, übergab Kathi gleich einen »Freddy Fresh Pizza-Adventskalender mit 1a-Gutscheinen« und sagte: »Sind echt top Sachen drin, hab schon eenen Kalenda uffjemacht, darf leider selber nüscht davon nutzen.«

Weil Freddy, oder wer auch immer, uns die falschen Pizzas gemacht hatte, verzögerte sich alles. Währenddessen füllte sich der Imbiss. Ein völlig verspulter Nerd mit Vollbart trat ein; er hatte draußen durch hektisches Fuchteln versucht, die Tür zu öffnen, bis er feststellen musste, dass es sich nicht um eine Automatik-Tür handelte, sondern um eine altmodisch analoge mit den beiden Funktionen Drücken und Ziehen. Ein Taxifahrer stürzte herein, in brutaler Eile, zum Verzehr seiner Pizza Funghi blieben ihm, wie er der Bedienung zurief, nur zwei Minuten, »bis der Zug aus Goslar kommt!« Er wusste noch nichts von den Kühen. Und dann war da ein etwa Vierzigjähriger mit kurz geschorenen Haaren und Thor-Steinar-Jacke. Willkommen im Harz? Thor Steinar ist eine Bekleidungsmarke, die hierzulande als Erkennungszeichen der rechtsextremen Szene gewertet wird und die beispielsweise im Deutschen Bundestag nicht getragen werden darf. Die Jusos haben sich als ironischen Konter einen fiktiven Vogel namens »Storch Heinar« ausgedacht, mit Stahlhelm, Hitlerbärtchen und einer »Froschfleisch-Intoleranz«, der zu einer eigenen Modemarke wurde.

Mit unseren Pizzakartons ging es zu Kathis Kleinwagen und dann durch den Ort. KathiPe sagte, dass es ganz gut passe mit meinem Besuch, denn sie habe gerade keine Nachtschicht. »Nachtschicht? Bist du Krankenschwester?«, wollte ich wissen. »Nein, Polizistin«, antwortete sie. Mir fiel ein Stein vom Herzen, und ich war zugleich ziemlich beschämt. Meine Vorurteile taten mir in diesem Moment sehr leid. Errare humanum est. Ich war in guten Händen.

Ich verriet ihr nichts von meinen Befürchtungen, sondern erzählte von den Kühen auf den Gleisen. Sie sagte, sie habe bei ihren Einsätzen mit dem Streifenwagen auf dem Land öfters Ziegen auf den Schienen. »Aber immer noch lieber Ziegen als Hooligans.« Ich berichtete ihr von Bud Spencer aus Halle, sie konterte mit der Geschichte von einem ihrer ersten Einsätze während ihrer Ausbildung im Rhein-Main-Gebiet. Sie und ihre Kollegin waren »wegen einer Schlägerei« zum Bieberer Berg gerufen worden, wo die Offenbacher Kickers spielen. Die beiden Frauen kamen als Erste an. Eine Meute von Hooligans, alle mit schwarzen Sturmhauben maskiert, hatte zwei Männer so verprügelt, dass diese bewusstlos und blutend mitten auf der Fahrbahn lagen. »Da war kein SEK, keine Hundertschaft, nur meine Kollegin und ich. Wir sind ausgestiegen und haben den Typen signalisiert, dass wir nur den Verletzten helfen wollten. Es ging alles gut, aber da war uns ziemlich mulmig zumute. Ganz schön übel, dass die Leute einfach keinen Respekt mehr vor der Polizei haben«, meinte sie. Wir fuhren gerade an einer Straße namens An der schönen Ecke vorbei. Wernigerode oder kurz Werni, wie die Einheimischen sagen, ist ein pittoresker Fachwerk-Ort, bekannt durch sein neugotisches Schloss, das oberhalb der Stadt auf einem steilen Hügel thront, und durch das sogenannte »Kleinste Haus«, ein extrem schmales und schiefes Haus, das zwischen anderen schiefen Häusern klemmt und noch viel schiefer ist als alle anderen. Passend dazu ist auch das Dach möglicherweise mit Schiefer gedeckt.

Als wir zu Kathis Wohnung kamen, waren ihre beiden Freunde schon da. Das Pärchen saß auf einer Sofalandschaft, der Fernseher lief nebenher, ohne Ton sangen beim MDR Schlagerstars von einst, und die Raumtemperatur lag bei ungefähr fünfunddreißig Grad. Wir packten die Pizzas aus, die sich durch die Heizungshitze wieder erwärmten, und schon ging es mit den Überraschungen los. Welche Pizza isst man in Sachsen-Anhalt? In diesem Fall waren es folgende Variationen: eine mit Rindersteakstreifen und Sauce hollandaise, eine mit Würstchen und Röstzwiebeln – ich glaube, sie hieß Kapstadt, warum auch immer – und eine Pizza Saloniki mit Gyros, Zaziki, Hirtenkäse und Gouda. Ich konnte es nicht fassen. Ich war heilfroh, mich für die gute alte Margherita entschieden zu haben. Wir aßen und zogen Käsefäden durchs Wohnzimmer.

Und ich erfuhr einiges über das Leben der drei in Wernigerode, über ihre obsessive Leidenschaft für Weihnachtsmärkte und über ihre Liebe zum Wandern. Auf all diesen Touren gibt es offizielle Stempelstellen, und ihr großes Ziel war es, die »Harzer Wandernadel« durchgestempelt zu bekommen, als Beweis dafür, dass sie schon jeden Berg und jede Hütte im Harz besucht hatten. »Dann bekommt man nämlich den Harzer Wanderkaiser.« Ehrfürchtig sprachen sie von diesem Ehrentitel, für den man 222 verschiedene Stempel brauchte. Wir sprachen über die Natur, über Stürme, die die Bäume im Harz wie Grashalme umgeblasen hatten. Es ging um die großen und kleinen Nöte des Alltags, fehlendes Geld, Träume von der Zukunft, um die Polizei. Kathi erzählte von Verfolgungsjagden, bei denen die VW-Bullis der Polizisten irgendwelchen 500-PS-Boliden von Bankräubern hinterherfuhren. Und ganz nebenbei tranken wir Stachelbeersaft von Kathis Oma. Meine Güte. In mir türmten sich sofort Gerüche und Bilder aus der frühesten Kindheit, von Obst- und Gemüsegärten von Tanten im Fränkischen, wo die Stachelbeere die Kiwi der Nachkriegszeit war. Danach arbeiteten wir mit regionalem Mineralwasser gegen die Gluthitze in der Wohnung an, anschließend kamen verschiedene Biere zum Einsatz. Später wurde eine Flasche Schierker Feuerstein geöffnet, Willy Drubes legendärer Kräuter-Halb-Bitter, ein Heilgetränk mit fünfunddreißig Prozent Alkohol, das mir in die Blutbahn fuhr wie die Achterbahn in die Schlusskurve. Als dann Kathi noch »ein tolles Starkbier aus deiner Heimat« aus dem Kühlschrank zog, seltsamerweise als Dosenbier, gingen bei mir die Lichter aus. Der Rest versank in komplettem Schwarz.

Am nächsten Morgen wachte ich auf, weil mein Handy piepte. Es piepte und piepte, und für einen langen Moment wusste ich weder, wo ich war, noch wie viele. Als ich mich aufrichtete, traf mich mein Kater wie eine Faust den Boxsack. Mein Kopf fühlte sich an wie ein morscher Baum, auf den ein Specht mit ADHS einhackte. Es kam mir vor, als wäre mein Gehirn mit Bauschaum gefüllt, der sich ausdehnte und von innen gegen die Schädeldecke drückte. Mir war, als würde ich in Brackwasser tauchen. Hinter den Schläfen pochte und drückte es, und mein Magen hatte Wehen. Als mir klar wurde, dass ich heute auf den Brocken steigen musste, wurde mir übel.

Es brauchte eine lange Dusche und einen starken Kaffee, um mich halbwegs wiederherzustellen. Kathi war freundlicherweise auch aufgestanden, obwohl sie erst nachmittags Schichtbeginn bei der Polizei hatte. Statt Brötchen von Lidl gab es abgepacktes Plastikbrot und abgepackten Wurstaufschnitt. Mich würgte es. Aber ohne Essen würde ich es nicht auf den Berg schaffen. Draußen fing es leicht an zu schneien, und jetzt bekam ich tatsächlich so etwas wie Panik. Kathi und ich verabschiedeten uns an ihrer Haustür, ich dankte ihr für ihre Gastfreundschaft und das Dosenbier. Emoji: Daumen hoch. Ich spürte die kalte Luft, taumelte kurz und versuchte, meinen Zustand positiv umzudeuten. Und zwar mit dem Aphorismus eines lieben Radiokollegen, den er selbst erdacht hatte und um den ich ihn sehr beneide: »Der Kater ist der Jetlag des kleinen Mannes.« Copyright: Christian Schiffer.

Ich ging also mit meinem Harz-Jetlag zu Fuß einen Bach entlang, dann durch viel Fachwerk bis zum Haus vom Brocken-Benno. Es war leicht zu erkennen: Am Klingelschild stand nicht Schmidt, sondern »Brocken-Benno«. Es fühlte sich ein bisschen so an wie ein Blind Date mit einem Sechsundachtzigjährigen. Benno war schlank, trug eine Brille Modell Erich Honecker 1977 und einen verwitterten graugrünen Parka, der vermutlich schon vieles miterlebt hatte, vielleicht war er auch ursprünglich mal weiß gewesen. Schnell waren Benno und ich im Gespräch. Ich erzählte ihm ausführlich von meinem Plan mit den sechzehn höchsten Bergen und er mir von Reinhold Messner, mit dem er auch schon mal auf den Brocken gewandert war. Wir stiegen in sein Auto und fuhren nach Schierke, im Hintergrund lief leise das Autoradio. Kling, klang, die Straße entlang. Jede Kurve schaukelte mein Hirn durcheinander, als wäre es eine Lavalampe, und ich versuchte, mich angestrengt auf einen bestimmten Punkt im Wald oder auf der Straße zu konzentrieren, um mich nicht auf den Beifahrersitz oder die Gangschaltung zu erbrechen. Es ging immer weiter bergauf, die Zahl der Autos und Menschen, denen wir begegneten, nahm kontinuierlich ab. Ein einsamer Fuchs überquerte die Straße, hier gab es nicht mal einen Hasen zum Gute-Nacht-Sagen. Wir befanden uns im ehemaligen Sperrgebiet, passierten ein schattiges Örtchen namens Drei Annen Hohne. Wenn hier zu DDR-Zeiten jemand langwollte, dann konnte er das nur mit Sondergenehmigung. Damals galt: Wer hier unterwegs war, konnte nur Grenzsoldat oder Republikflüchtling sein.

Über achttausendmal war Benno diese Strecke seit 1989 schon gefahren. Ich versuchte, Zeichen der Abnutzung bei ihm zu finden, aber da war nichts. Irgendein innerer Mechanismus, ein unsichtbarer Magnetismus, zog den Brocken-Benno immer wieder auf seinen Sehnsuchtsberg. »Warum?«, fragte ich mich, fragten sich alle, fragte ich ihn, vermutlich die meistgestellte Frage in seinem Leben. Tatsächlich gab es mehrere Gründe für seine Brocken-Obsession. Der erste und vielleicht wichtigste: Als Kind und junger Mann hatte er den Brocken, seinen geliebten Berg, oft besteigen dürfen. Doch dann wurde der Berg jahrelang zur verbotenen Zone. Zu DDR-Zeiten sah Benno ihn von Wernigerode aus nur noch in der Ferne. Auf dem Gipfel standen Abhöranlagen der Russen, und weil der Brocken nur wenige Kilometer von der Zonengrenze entfernt lag, war der Berg für die Bürger des Arbeiter- und Bauernstaates absolute No-go-Area, man ließ sie noch nicht mal in die Nähe. Während Benno das erzählte und ich spüren konnte, wie es ihn noch immer bewegte, kamen wir an einen ehemaligen Checkpoint im Wald, und es sah original aus wie zu alten DDR-Zeiten.

Ich hatte früher Bekannte aus West-Berlin, die wie viele andere Berliner durchaus streitbar waren, um nicht zu sagen, ihre Zündschnur war recht kurz. Als sie wieder mal über die alte Transitstrecke fuhren und an der DDR-Grenze aufs Übelste schikaniert wurden, sagten sie zu dem Grenzsoldaten: »Uns reicht’s, wir wollen jetzt mal Ihren Vorgesetzten sprechen.« Der Soldat sächselte ihnen entgegen: »Bei üns gibts keene Vorgesedzdn, wir sind ’n Arbeider- ünd Bauernschdaad.« Meine Bekannten konterten: »Dann bringen Sie uns bitte einen Arbeiter oder Bauern.« Vier Stunden lang wurde danach ihr Auto gefilzt, zerschraubt, zerlegt, und sie wurden verhört und belehrt. So war das an der Grenze.

Die Berliner Mauer hatte der Brocken-Benno nie persönlich erlebt, aber auf dem Brocken gab es eine eigene Version davon: Um das ganze Abhör-Areal der Russen, um den kompletten Gipfel herum, stand eine weitere Mauer. Und als im November 1989 die Berliner Mauer fiel, blieb die Mauer auf dem Brocken stehen. Am 3. Dezember 1989 versammelte sich deshalb eine große Menschenmenge aus Bürgern und Wanderern – oder meinetwegen auch Arbeitern und Bauern – aus der DDR rund um den Gipfel und forderte lautstark »Tor auf!« und »Die Mauer muss weg!«. Denn sie wollten ihren Brocken wiederhaben, diesen außergewöhnlichen Berg, den alle kannten, alle liebten, aber eben nur als Fernbeziehung. Benno Schmidt war unter den Demonstranten, er stand gewissermaßen in der ersten Reihe. Nach langen Stunden des Schiebens und Drückens, der Sprechchöre und des Verharrens war es dann so weit: Die Brocken-Mauer fiel, und das war zugleich der Beginn der außergewöhnlichen Wandergeschichte vom Brocken-Benno.

Am Anfang war es noch ein kleiner Kreis, der versuchte, täglich aufzusteigen und sich zum Beweis einen Stempel im Gipfellokal abzuholen, im sogenannten Brocken-Pass, den der Wirt herausgegeben hatte. Nach und nach dünnte sich der Kreis der Konkurrenten aus, und es blieb vor allem einer übrig. »Wir hatten uns alle immer untereinander gefragt, wie viele Aufstiege hast du, wie viele hast du?«, erklärte mir Benno. »Aber einer hatte nie etwas gesagt und hat uns irgendwann überrascht mit hundert Aufstiegen, ich hatte zu dem Zeitpunkt erst sechzig. Das war aber nicht das Schlimmste. Er war ein bisschen eingebildet und verkündete im Fernsehen, er sei der Brocken-König und er bleibe es für alle Zeiten. Und das hätte er nicht sagen dürfen. Ich habe da zu meiner Frau gesagt, diesen eingebildeten König hole ich von seinem Thron.«

Und so begann die unglaubliche Aufholjagd des Benno Schmidt, denn der selbst ernannte Brocken-König hatte vierzig Wanderungen mehr als er und wanderte täglich hinauf. »Ja, und dann musste ich zweimal am Tag hochgehen. Dann ging er auch zweimal. Dann ging ich dreimal. Wenn ich tagsüber mal keine Zeit hatte, bin ich nachts gegangen. Ich hab dann einen Zettel beim Wirt hinterlegt, dass ich mir den Stempel später hole. Und so habe ich nach und nach den Brocken-König überholt. Ich habe seinen Titel aber nicht übernommen, ich hatte bald meinen tausendsten Aufstieg, und da haben mir meine Freunde eine Urkunde übergeben mit dem Namen ›Brocken-Benno‹, und der blieb mir.«

Während Benno mit glänzenden Augen vom Wanderwahnsinn der frühen Neunzigerjahre erzählte, waren meine Augen ebenfalls glänzend – oder glasig, und zwar vom Schnaps der letzten Nacht und von der Aussicht, jetzt stundenlang durch den Schnee aufsteigen zu müssen. Wir stellten das Auto ab. Benno hatte eine Sonder-Parkgenehmigung des Bürgermeisters, er musste »nüscht« bezahlen statt fünf Euro wie alle anderen Wanderer. Und dann brachen wir von der Bildungsstätte der Berufsgenossenschaft Holz und Metall zu Fuß auf Richtung Brocken. Noch ahnte ich nicht, welche unfassbare Kondition dieser Wanderrentner hatte. Der Brocken-Benno ging los, ach was, rannte los, raste los, er wirkte wie der gedopte Kanadier Ben Johnson bei seinem 9,79-Sekunden-Lauf bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, er kam mir vor wie die Cartoonfigur Road Runner, es machte »miep-miep«, und ich sah nur noch einen olivgrünen Schatten im Wald verschwinden. Ich hechtete hinterher. Wir ließen Schierke hinter uns.

Jahrzehntelang galt der Ort im Oberharz als das St. Moritz des Nordens, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Schierke zum »Kurort der Werktätigen«. Geblieben sind ehemalige FDGB-Urlaubsanlagen, die auch heute noch aussehen wie ehemalige FDGB-Urlaubsanlagen. Fahlgrau bröckelnde Fassaden, mit mittelgrauen und dunkelgrauen Farbelementen und ganz viel Sichtbeton. Die jetzige Jugendherberge war früher ein Erholungsheim der Nationalen Volksarmee, ein Hotel diente früher als »Objekt des Zentralrats der FDJ«, ein anderes als »Erholungsheim der Staatssicherheit«. Schierke war einst das Paradies für SED-Bonzen, der Harz die Karibik für Parteikader. Beim Blick auf schattige Tannen und den Nebel im Harz ließen die Sozialisten mal für ein paar Tage die Planerfüllung baumeln. Beim Frühstücksbüfett versuchten sie dann, aus kubanischen Strohorangen zwei oder drei Milliliter Saft herauszuquetschen. Fast wie Kaktusmelken in der Wüste.

Und trotzdem war Urlaub in Schierke begehrt. Werktätige konnten sich beim Kreisvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes bewerben, der das Ganze komplett unbürokratisch an die Ferienkommission der Betriebsgenossenschaftsleitung weitergab, wo unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen und sozialistischen Engagements entschieden wurde, wer zur Erholung fahren durfte und wer nicht. Wer sich laut FDGB-Satzung »für die bewusste Teilnahme am Kampf um die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität auf der Basis der fortgeschrittensten Wissenschaft und Technik« gewinnen ließ und »die ganze Arbeiterklasse und die Intelligenz zur Erfüllung der Volkswirtschaftspläne« mobilisierte, »mit dem Ziel der immer besseren Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen und der allseitigen Entwicklung des Menschen der sozialistischen Gesellschaft«, der durfte – möglicherweise – in den Harz. Es gab sogar die High-End-Urlaubsvariante: Drei DDR-Kreuzfahrtschiffe waren für besonders verdiente Werktätige (oder solche mit besten Beziehungen) unterwegs, eines dieser DDR-Traumschiffe war die Völkerfreundschaft. Bevor es unter DDR-Flagge fuhr, hieß das Schiff noch Stockholm, es stammte aus Schweden und wurde weltberühmt, weil es 1956 vor der Ostküste der USA im Nebel das italienische Passagierschiff Andrea Doria rammte, das dann Schlagseite bekam und sank. Einundfünfzig Menschen starben bei dem Unglück.

Die DDR kaufte die kaputte und auch vom Renommee her stark ramponierte Stockholm, restaurierte sie und benannte sie 1960 um in Völkerfreundschaft. Fortan durften verdiente Parteikader um die (östliche) Welt fahren: nach Gdynia (VR Polen), Warna in Bulgarien oder Sotschi in der UdSSR. Man konnte unterwegs in einem Kinosaal die neuesten DEFA-Filme anschauen oder an Deck Volleyball spielen, der Ball war an einer langen Schnur befestigt, damit er nicht über Bord ging; Volleybälle waren knapp in der real existierenden Planwirtschaft. Die Stasi befand sich auch immer mit an Deck, damit beispielsweise bei der Durchfahrt durch den engen Bosporus kein Passagier über Bord ging und zum Republikflüchtling wurde. Trotzdem gelangen über zweihundert Fluchtversuche auf den DDR-Traumschiffen.

Aber nicht deswegen, sondern aufgrund der klammen DDR-Staatskasse wurde die Völkerfreundschaft nach fünfundzwanzig Jahren im Dienst schließlich verkauft. Ab 1985 hieß das Schiff Volker, fuhr nun für eine amerikanische Kreuzfahrtfirma, wurde ein Jahr später in Fridtjof Nansen umbenannt, 1989 an Italiener weiterverkauft und in Surriento umgetauft. Danach hieß es Italia Uno, dann Italia Prima, anschließend Valtur Prima, danach Caribe. Nach einem weiteren Verkauf, diesmal an Griechen, wurde die ehemalige Völkerfreundschaft 2005 zur Athena, später zur Azores, und mittlerweile fährt sie als Astoria für eine britische Reederei unter der Flagge von Panama. Die ehemalige Völkerfreundschaft ist das älteste noch in Betrieb befindliche Transatlantikschiff der Welt. Hier lebt die DDR auf dem Meer weiter.

Zurück im Harz. Ich hatte kurzzeitig den Brocken-Benno wieder eingeholt, wir wanderten durch schneebedeckte Wälder am Fuße des Berges, in denen die Bäume nicht vertikal, sondern horizontal angeordnet waren. Mit anderen Worten: Der komplette Wald war zerstört, die Bäume von Borkenkäfern zerfressen oder bei Stürmen umgestürzt, die Stämme lagen wie Mikado-Stäbchen übereinander. »Schön ist das nicht«, sagte Benno. »Aber das ist Konzept im Nationalpark Harz. Das wird schon wieder.« Es sah allerdings nicht danach aus. Ein Hinweisschild schickte uns nach rechts, entlang eines kleinen Flusses namens Schwarzes Schluftwasser oder auch Die Schwarze Schluftwasser. Für alle Schluchthasser wurde es nun unangenehm, denn es ging über den Eckerlochstieg, den anspruchsvollsten Aufstieg Richtung Brocken, steil bergauf durch den Wald und durch herumliegende gigantische Findlinge aus Granit.

Aufgrund des vielen Schnees wurde die Sache nicht leichter. Ich rutschte und schlitterte dem Wandertitan hinterher, um mich herum rauschte das Wasser, bogen sich die Bäume unter dem Sturm, fiel der Schnee waagerecht durchs Bild, und mir war immer noch übel. Das Eckerloch, eine Talmulde südlich des Brocken, wurde schon von Johann Wolfgang von Goethe in seinem Faust erwähnt. Auf unserer Route erwarteten uns jetzt sechs Kilometer Wanderung über fünfhundert Höhenmeter bis zum Gipfel. Hochalpinisten lächeln an dieser Stelle möglicherweise mitleidig, für mich und in meinem Zustand war das hier Matterhorn Nordwand. Für Benno war es reine Routine. Es war seine 8 619. Besteigung, zusammengerechnet 113 000 Kilometer über die Jahre. Ob das nicht langweilig sei, immer wieder der gleiche Aufstieg, wollte ich wissen. »Ich will mal meine Motive nennen, es gibt sechs Stück«, sagte Benno. »Man kann sie auch nachlesen in meinem neuen Buch Brocken-Benno. Der einzige Achttausender im Harz. Erlebnisse und Tipps eines Rekordwanderers, 244 Seiten mit vielen Bildern, kann ich wirklich empfehlen.« Er klang auf einmal seltsam geschäftstüchtig. »Erstens: der Mythos Brocken, der deutscheste aller deutschen Berge. Zweitens: die fantastische Natur. Drittens: die Begegnung mit vielen Menschen. Viertens: meine Gesundheit. Fünftens: der Rekord. Ich stand schon mehrfach im Guinness-Buch. Sechstens: der Name Brocken-Benno verpflichtet.«

Mir wurde ganz schwindelig von den vielen Zahlen, von der Kälte und vom vielen Schnee, vom Reden, Schauen, Atmen und Bergsteigen, das war mir gerade zu viel auf einmal. In einer dunkelbraunen Schutzhütte, die ein bisschen aussah wie ein Tipi aus Holz, erholte ich mich kurz, trank eiskaltes Wasser und hörte, wie sich Benno lautstark empörte, dass »da irgendwelche Halunken« ein Schild geklaut hätten. Was für ein geniales Wort: Halunken! Ich kicherte in mich hinein, da war mein Bergfreund schon wieder im Wald verschwunden, wie ein Trapper im Wilden Westen folgte ich der Spur vom Brocken-Benno, der wie eine Maschine wanderte. Wir überquerten einen vereisten Bach, jeder Schritt im Schnee hörte sich an, als drücke man Styropor zusammen. Wir kamen an einer ehemaligen Skischanze vorbei und erreichten die breite, planierte Brockenstraße. Aus der Ferne hörten wir das Pfeifen der Dampflokomotive, die auf Schmalspurgleisen zum Brocken hinauffuhr. Sehen konnten wir sie nicht, alles versank mittlerweile in einem Eisnebel, der die Schilder am Straßenrand mit einer Armee aus winzigen Schneeblumen kristallisierte und die gebogenen Tannenbäume aussehen ließ wie überfrorene Dinosaurier. Benno und ich gingen schnaufend nebeneinanderher, und er erzählte mir von der Zeit, bevor er zum Brocken-Benno wurde.

Er war früher Bereichsdirektor der Konsumgenossenschaft gewesen, also quasi der DDR-Supermärkte in der Gegend. Als die Wende kam, war er siebenundfünfzig und wurde knallhart aussortiert und degradiert. Er musste Regale auffüllen wie ein Lehrjunge, machte das aber klaglos und demütig, was ihm von allen Kollegen Respekt und Bewunderung einbrachte. Und als er schließlich in den Vorruhestand geschickt wurde, begann sein zweites Leben, das ihm einen märchenhaften Aufstieg zum Star und Sympathieträger bescherte. Er war bei Johannes B. Kerner im Fernsehen, traf Joko und Klaas, Edmund Stoiber wanderte mit ihm, der MDR widmete dem Brocken-Benno mehrere Sondersendungen, er bekam den Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt, wie vor ihm nur ganz wenige Menschen, zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher oder Neo Rauch, er erhielt das Bundesverdienstkreuz, wurde Tourismusbotschafter für den Harz und wird andauernd wiedererkannt. Je näher wir dem Gipfel kamen, desto öfter musste er Autogrammkarten unterschreiben. Leute wollten ihm die Hand schütteln, Selfies machen, ihm Geschichten erzählen. Es war, als würde man mit Cristiano Ronaldo wandern und nicht mit einem Rentner aus Wernigerode.

Benno war so oft am Brocken gewesen, dass er hier buchstäblich schon alles erlebt hatte. Hundertfünfzig Wanderer hatten ihn zu seiner achttausendsten Besteigung vom Tal bis zum Gipfel eskortiert, es gab Hochzeiten auf dem Gipfel, Schornsteinfegertreffen und Orkane, die die Mikrofon-Puschel der ARD-Wetterreporter zum Oszillieren brachten. Aber es gab auch Tragödien. Ein Mountainbiker knallte auf einen Granitstein, sagte noch »Ich bin schon oft gestürzt«, dann starb er. Ein älterer Herr unterhielt sich im Wald mit Benno und fiel dann tot um, Herzinfarkt. »Der Rettungshubschrauber kam zu spät«, sagte Benno und warnte vor Überanstrengung. Ich musste kurz schlucken, denn ich war fix und fertig und hatte schon Visionen von Brockenhexen, die durch die Baumwipfel flogen. »Alles in Ordnung?«, fragte Benno mich. »Alles in Ordnung«, wiederholte ich stumpf. Als wir schließlich oben ankamen, ich mit letzten Kräften, Benno putzmunter wie ein gut gelauntes Eichhörnchen, fegte ein Eiswind über den Gipfel, und die Sicht war gleich null. Wir holten uns beim Brockenwirt unseren Bestätigungsstempel, ich meinen allerersten, Benno Nummer 8 619, und dann aßen wir eine Erbsensuppe mit Bockwurst, die grauenhaft schmeckte, aber die Lebensgeister in mir weckte. Zurück im Freien beim Gipfelstein, war der Nebel so dicht, dass wir die riesige, rot-weiß gestreifte Sendeanlage, die wie eine NASA-Rakete aussah, nicht sehen konnten. Sie war nur fünfzig Meter entfernt, aber völlig unsichtbar. Die zeitlosen Worte von Heinrich Heine, die der Dichter im Jahr 1824 bei seiner Brockenwanderung geäußert hatte, kamen mir in den Sinn: »Viele Steine, müde Beine, Aussicht keine, Heinrich Heine.«

Ein oder zwei Wochen nach der Wanderung bekam ich eine Benachrichtigung von meinem Postamt, dass ich etwas abholen solle. Es waren meine dicken Winterhandschuhe, die ich im Auto vom Brocken-Benno vergessen hatte. Benno hatte sie in original DDR-Packpapier eingewickelt, sie kamen zu mir wie aus einer Zeitmaschine.

2

Der Dollberg/Saarland (695,4 Meter)

Mit Manuel Andrack (früher Harald Schmidts Late-Night-Assistent, heute Wanderguru)

14. März 2019

Die längste Wanderung der Welt im schlimmsten Regen der Welt am einsamsten See der Welt

Das Saarland verbinde ich nur mit Katastrophen. Die Schlagerstars Cindy und Bert (»Immer wieder sonntags«), Nicole (»Ein bisschen Frieden«) und Annegret Kramp-Karrenbauer (Ex-CDU-Vorsitzende) – sie alle stammen aus dem Saarland. Und wann immer irgendwo auf dieser Welt ein Wald brennt, eine Gegend nach einer Überschwemmung überflutet ist oder Regenwälder illegal gerodet werden, heißt es in den Nachrichten: »Eine Fläche so groß wie das Saarland« sei abgebrannt, unter Wasser, abgeholzt. Und wenn es richtig schlimm ist: »Eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland«. Das Saarland dient eigentlich nur als Vergleichsgröße bei Naturkatastrophen, ist eine Maßeinheit wie die (nach oben offene) Richterskala bei Erdbeben. Es muss schrecklich sein, in seiner Existenz permanent statistisch auf Negativereignisse reduziert zu werden. Ich hatte leider noch nie die Gelegenheit, mit einem Saarländer darüber zu reden. Und ich frage mich, was passiert, wenn es im Saarland brennt oder Überschwemmungen gibt? Was ist dann die Vergleichsgröße? (Nachrichtensprecher: »Bei einem Waldbrand in der Nähe von Völklingen steht eine Fläche in Flammen, so groß wie Bremen.«) Ich weiß noch aus dem Erdkundeunterricht, dass der Landkreis Ansbach in Mittelfranken genauso groß ist wie das komplette Saarland. Ansbach ist übrigens alles andere als eine Katastrophe, auch wenn es hier gerade mit dem Saarland verglichen wurde.

Meine Katastrophenwanderung im Saarland begann so: Als ich mal für ein Radiointerview den unumstrittenen Großmeister der Late-Night-Fernsehunterhaltung Harald Schmidt traf und wir am Rande über meine Bergwanderungen sprachen, empfahl mir Schmidt sofort Manuel Andrack als Wanderpartner für das Saarland. Sein ehemaliger Fernseh-Sidekick lebe jetzt dort und schreibe Wanderbücher, sei somit genau der Richtige für mich.

Manuel Andrack: der Mann, der auf alles eine Antwort weiß. So hatte ich ihn in Erinnerung. Manuel Andrack war der Allwissende, der Almanach, der Redakteur an dem kleinen Schreibtisch am rechten Rand der Bühne bei der Harald Schmidt Show. Andrack war eine lebende Enzyklopädie mit Dreitagebart. Wenn Schmidt mal nicht weiterwusste, und das kam äußerst selten vor, dann schlenderte er zu dem Tischchen, wo der Mann mit Brille und Stoppelbart und dem Babyspeck um die Backen an einem Laptop geparkt war und in Sekundenschnelle die nötigen Infos parat hatte. Er war Inspiration und ein wunderbarer Gesprächspartner für Schmidt. Einmal moderierten sie die komplette Show auf Französisch. Die zwei bildeten ein eingespieltes Team. Manuel Andrack hatte auch eine Antwort auf meine Wanderanfrage, und zum Glück lautete sie: Ja, er habe Lust, und ja, er habe bald Zeit, und nein, dem stehe nichts im Wege.

Also fuhr ich an einem Märztag, am Vortag der Wanderung, mit dem Zug ins Saarland. Bei dieser Zugfahrt passierte rein gar nichts, außer dass zwischen Mannheim und Kaiserslautern zwei Fans der Roten Teufel zustiegen. An diesem Abend hatte der 1. FC Kaiserslautern ein Nachholspiel, und die beiden Anhänger waren sehr euphorisch. Das muss man erst mal schaffen, jahrelang nur Rückschläge, Niederlagen, Abstiege, Fast-Insolvenzen, aber Lautern-Fans haben immer diese bacchusartige gute Laune. Ich schränke ein: Lautern-Fans VOR einem Spiel. Nach dem Spiel, wenn es wieder mal übel ausgegangen ist, ähneln Lautern-Fans eher Menschen mit Kater vom Vorabend. Oder gereizten Angorakatzen, die man zu lange streichelt. Oder Klaus Kinski, dem der Reporter gerade die falsche Frage gestellt hat. Rote Teufel. Die Fans im Zug waren unterwegs zum Abendspiel gegen Eintracht Braunschweig, am Ende würden sie nach einem null zu null nach Hause fahren, weder gut noch schlecht gelaunt, sondern gar nicht gelaunt.

Der Zug fuhr nun von Landstuhl nach Hauptstuhl, was irgendwie eklig klang. Und dann überquerten wir die Grenze, kamen von der Pfalz ins Saarland, nach Homburg. Der hiesige FC 08 Homburg war früher mal ziemlich erfolgreich, spielte kurzzeitig sogar in der Bundesliga und kam 1987 ins Gerede, weil er Trikotwerbung für einen Kondomhersteller machte. Das ließ den gegnerischen sowie den kritischen eigenen Fans ganz viel Raum für dumme Witzchen der Marke »wieder eine Chance hauchdünn vergeben«, »die wirken heute irgendwie so steif«, »den muss er doch reinmachen«, »Wahnsinn, schon wieder Latte« usw. Jedenfalls muss es damals irre peinlich gewesen sein, so ein Trikot zu tragen. Zum Glück konnte man sich auf die Sittenhüter beim DFB verlassen, die die Werbung für London-Kondome verboten. Darum liefen die Spieler in weiß-grünen Trikots mit einem schwarzen Balken auf der Brust auf. »Jeder wusste sowieso, was drunterstand«, sagte Christian Streich dem Fußballmagazin Kicker. Der langjährige Trainer des SC Freiburg spielte damals für den FC Homburg.

Die Bewohner des Saarlands identifizieren sich besonders stark mit ihrem Bundesland. Aber warum? Vielleicht weil es der kleinste Flächenstaat Deutschlands ist und weil den Dialekt anderswo kein Mensch versteht. Vielleicht auch, weil das Saarland erst 1957 als letztes Bundesland vor der Wende der Bundesrepublik beitrat. Das Saargebiet war nach dem Krieg zunächst französische Besatzungszone und dann selbstständig. Mitte der Fünfzigerjahre gab es noch eigene Saar-Briefmarken, eigene Münzen (Saar-Franken), und bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki trat das Saarland mit einer eigenen Delegation an. Allerdings ohne jede Medaille – der Turner Fred Wiedersporn landete am Barren auf Platz 176, und im Ruder-Zweier reichte es nur für den Hoffnungslauf. Es gab damals sogar eine eigene Fußball-Nationalmannschaft. Und hätte das Saarland in der Qualifikation für die Fußball-WM 1954 nicht zweimal gegen die deutsche Nationalmannschaft verloren, sondern gewonnen – wer weiß, vielleicht hätte es ein ganz anderes Wunder von Bern gegeben, und nicht Deutschland wäre mit Fritz Walter, Helmut Rahn und Max Morlock Weltmeister geworden, sondern das Saarland mit Erwin Strempel, Peter Momber und Waldemar Philippi.

Vor zwei Jahren las ich in der Zeitung von einem ganz besonderen Fall von Heimatliebe. Eine achtundzwanzigjährige Saarländerin namens Kristina Schappert hatte sich ein Saar-Tattoo auf den rechten Oberschenkel stechen lassen. Darauf zu sehen waren zwei der Leibspeisen der Saarländer: ein Ring Lyoner-Fleischwurst und eine große Flasche Maggi. Dazu zwei grüne Comic-Männchen, die sogenannten Saarlodris, bekannt aus dem Regionalfernsehen, und darüber der Spruch »Hauptsach gudd gess« (Hauptsache, gut gegessen). Fünf Stunden habe das Tätowieren gedauert, und sie »wollte schon immer was Saarländisches haben«, wurde die Tierarzthelferin in der BILD-Zeitung zitiert. Sie stehe total auf Speisewürze, und »ein Fläschchen muss immer mit«, sagte sie. Maggi wurde nicht im Saarland erfunden und wird auch nicht dort produziert, aber die Saarländer sind völlig verrückt danach. Fast einen Liter pro Jahr verbrauchen sie pro Kopf, statistisch gesehen weit mehr als in jedem anderen Bundesland, zum Beispiel zweieinhalbmal mehr als in Niedersachsen. Magisch! Das könnte interessant werden im Saarland.

Ich kam abends in Saarbrücken an, es regnete in Strömen. Mein Weg führte mich vom Bahnhof durch die Innenstadt. Ich war noch nie zuvor in Saarbrücken gewesen und war völlig überrascht: Die komplette Gegend um den Bahnhof bestand aus großen Geschäftshäusern – vermutlich aus den frühen Sechzigerjahren – mit eingebauten Kolonnaden. So etwas kannte ich bislang nur von den Arkaden in italienischen Städten wie Bozen, Livorno oder Bologna. Man konnte durch diese endlosen Säulengänge vorbei an Spielotheken, Apotheken und Kneipen schlendern und wurde nicht nass. Ich pfiff ein Liedchen und freute mich über die höhlenartige Akustik, bis ich merkte, dass es die Melodie von »Ein bisschen Frieden« war. Irgendwann war aber Schluss mit der Überdachung, ich kam in Altbaugebiete, erst ins Nauwieser Viertel und dann ins Sankt-Johanner-Markt-Viertel, wo ich übernachten sollte und wo es streckenweise aussah wie in einem historischen Film, der kurz nach Kriegsende spielt. Knorrige Holzeingangstüren wie einst, jede Delle, jeder Kratzer erzählte eine Geschichte, aus einem Fenster roch es nach Königsberger Klopsen, aus einem anderen nach Koriander und Knoblauch, die Saarländer schienen tatsächlich gerne zu kochen. Ich kam vorbei an einem Bestattungsinstitut namens Pietät von Rüden, und es klang für mich nach Hunden, die trauern. Eine einsame Urne stand im Schaufenster.

Im Vorfeld hatte ich über das Internet herumgefragt, wer mich kostenlos beherbergen könnte. Es hatte sich jemand gefunden, den ich überhaupt nicht kannte, der auch an diesem Abend gar nicht da war, der aber wiederum seinem WG-Mitbewohner Bescheid gesagt hatte, damit der mich reinlassen würde. Im Treppenhaus roch es wie früher im Fachwerkhaus meiner längst verstorbenen Großeltern, ein Geruch, der mir seit meiner Kindheit nicht mehr begegnet war, der mich packte und rüttelte. Eine Mischung aus feuchtem Kalk, Staub und Bohnerwachs. Dass es so etwas noch gab, ich war ganz durcheinander, und Erinnerungen purzelten durch meinen Kopf wie die Würfel beim Yatzy im Becher. Ich klingelte an der Tür. Es dauerte eine ganze Weile, dann erschien ein junger Mann, hielt sich die Hand vor den Mund und rief mir zu, ich solle unbedingt Abstand halten, er habe eine »ganz furchtbare Norovirus-Erkrankung« und die letzten beiden Tage praktisch »nonstop auf dem Klo« verbracht. Das mit der Übernachtung gehe natürlich »trotzdem klar«, aber ich solle mich unbedingt von ihm fernhalten, denn es sei ein extrem aggressives Virus, und die ganze Angelegenheit sei »wirklich unangenehm«, alleine heute sei er schon »etwa fünfundzwanzigmal auf dem Topf« gewesen, und es komme »unten und oben raus«. Ich war entsetzt, konsterniert, kurz davor, mich aus dem Fenster zu stürzen oder zumindest im Freien zu übernachten. Aber es schüttete draußen, und ich entschloss mich, trotzdem zu bleiben. Der WG-Typ bat mich herein, wich sofort ein paar Schritte zurück und dirigierte mich in das Zimmer seines Mitbewohners.

Ich stand im Türrahmen, drehte mich um und unterhielt mich quer über den Gang mit dem Noro-Mann, so als befände er sich auf der anderen Uferseite eines Flusses. Ich fragte ihn, was er denn sonst so mache, wenn er mal keinen Brechdurchfall habe. Er studiere an der Uni Filmwissenschaften. Und im Nu führten wir wilde Diskussionen über die Schwarz-Weiß-Filme von Jim Jarmusch, über das geniale Werk von Wes Anderson und über David Lynch. Ein Kommilitone von ihm schreibe gerade an seiner Promotion über das Motiv der Traumerzählung bei David Lynch, sagte er. Ich musste spontan an den Film Lost Highway denken, an die Szene, in der ein Ehepaar einen dicken Umschlag im Briefkasten entdeckt und öffnet, und darin befindet sich eine geheimnisvolle Videokassette. Als sich die beiden die Aufnahmen zusammen anschauen, sehen sie sich selbst im Bett liegen, gefilmt von jemandem, der durch ihre dunkle Wohnung wandert. Sehr gruselig. Im Gespräch mit dem Studenten erfuhr ich, dass es eine ganze Reihe von Forscherinnen und Forschern weltweit gibt, die sich nur mit der Deutung einzelner Aspekte des Schaffens von David Lynch auseinandersetzen, und ich malte mir ein David-Lynch-Symposium an der Universität in Perugia aus, mit Menschen aus der ganzen Welt, die ausschließlich über parapsychologische, mathematische, geologische und architektonische Aspekte der Filmografie von Lynch sprachen, nervtötende drei Wochen lang. Vielleicht träumte ich das auch nur. Ganz in echt gibt es Fachbücher mit Titeln wie Figurationen des Nichtwissens bei David Lynch.

David Lynch hat übrigens Verbindungen zu Deutschland, in Goslar im Harz (unterhalb vom Wurmberg, dem höchsten Berg Niedersachsens!) wurde ihm der dortige Kaiserring verliehen. Und auf dem zweithöchsten Berg Berlins, dem Teufelsberg, wollte er mal ein Plateau errichten lassen, angeblich sogar den Berg erwerben, was aus unterschiedlichen Gründen nicht klappte. Aber irgendwie scheint dieser amerikanische Regisseur ein Herz für die deutschen Berge zu haben. Sollte man mal erforschen. Der WG-Mann schaute mich jetzt etwas gequält an, er musste mal wieder, ins Badezimmer, ich verabschiedete mich, denn ich hatte auch noch etwas vor.

Abends spielte der FC Bayern im Champions-League-Halbfinale im Rückspiel »dahoam« gegen den FC Liverpool. Ich habe es mir über die Jahre abgewöhnt, mir Bayernspiele im Fernsehen anzuschauen. Es tut mir nicht gut, den Rekordmeister siegen zu sehen, und auch für die Menschen um mich herum ist es eher unangenehm, mich so entmenscht schreien und fluchen zu hören. Ich ärgere mich rückblickend maßlos über die vielen Stunden Lebenszeit, die mir vom FC Bayern gestohlen wurden. In denen ich Spiele anschaute und irrational darauf hoffte, Dortmund, Leverkusen, Schalke oder sonst jemand würde den Roten mal so richtig die Lederhosen ausziehen. Es ging immer schief. Eine Ausnahme mache ich für Spiele, bei denen die gegnerische Mannschaft realistische Chancen hat, gegen die Bayern zu gewinnen. So ein Spiel fand heute statt, Liverpools Trainer Jürgen Klopp hatte in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass er die Unaussprechlichen von der Säbener Straße ärgern konnte. Das Spiel wurde ausschließlich im Pay-TV übertragen, und ich hatte herausgefunden, wo ich es in Saarbrücken anschauen konnte.

Und so verließ ich die Wohnung mit dem maladen Filmforscher und ging in einen Irish Pub. JEDE deutsche Stadt mit mehr als fünfzehntausend Einwohnern verfügt über einen Irish Pub, der dann immer entweder The Dubliner heißt oder Murphy’s oder O’Connell oder O’Donnell oder einfach nur The Irish Pub. Irgendwelche Wagenräder, Fischernetze oder Fässer hängen dort von der Decke, alles ist in dunklem Holz gehalten, und immer gibt es eine lange, ums Eck gezogene Theke mit unzähligen Whiskeyflaschen im Regal dahinter und dem obligatorischen Guinness-Zapfhahn. Und irgendwas ist immer in Hellgrün gestrichen, mindestens ein Kleeblatt an der Wand, das den Weg zu den Toiletten weist. Kennt man einen Irish Pub, kennt man alle. Ich ging durch den Saarbrücker Regen, es schüttete, es goss, es tropfte und floss. Der Regen flog einem horizontal in Mund und Nasenlöcher, und ich hoffte inständig, dass sich das Wetter bis zur Wanderung am darauffolgenden Morgen wieder beruhigen würde. Und so betrat ich Wally’s Irish Pub in der Katholisch-Kirch-Straße und fühlte mich sofort wie daheim. Es war warm und gemütlich, eine lange Theke zog sich ums Eck, es gab viel Holz und einen Guinness-Zapfhahn, und ich war sehr beruhigt, dass niemand der hier Anwesenden ein FC-Bayern-Trikot trug. Es war wie eine Oase, und es kam noch besser: Die Bayern verloren daheim. Die Stimmung im Pub war prächtig, alle hassten den FCB, und wir feierten Liverpools Auswärtssieg, als wäre es der unserer eigenen Mannschaft. Lautern-Fans mischten sich mit Saarbrücken- und Elversberg-Fans. Lauter Underdogs, Loser, Zukurzgekommene, und dieses eine Mal war das Leben auf unserer Seite. Ich kam als Fremder, ich ging als Freund. Dieser Werbespruch eines Münchner Bordells wurde in Saarbrücken zur Wirklichkeit. Als ich spät nachts angetrunken und glückselig in meine Couchsurfing-WG wankte, versuchte ich, die Türen nur mit dem Ellbogen zu öffnen und Wasserhahn, Klobrille und -spülung nicht zu berühren. Alles ging gut.

Am nächsten Morgen fuhr ich mit der Straßenbahn raus aus Saarbrücken. Es erwies sich als praktisch, dass es im ganzen Saarland nur eine einzige Straßenbahnlinie gibt, Linie 1, ich konnte also nichts falsch machen, höchstens in die verkehrte Richtung fahren. Die Ansagen kamen auf Deutsch und Französisch – »Sortie à gauche«. Und so verließ ich die Stadt, und der Regen hatte über Nacht nicht aufgehört. Aus einem Schauer war deprimierender Dauerregen geworden, dazu kam ein brutaler Sturm, der den Regen böig gegen die Straßenbahnfenster peitschte. Meine gute Laune hatte sich verflüchtigt bzw. verflüssigt. Ich fluchte in mich hinein und hatte ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Wanderpartner.

Ich war mit Manuel Andrack an einer Haltestelle namens Heinrichshaus verabredet (auf Amerikanisch würde man sagen »in the back of beyond«), ein seltsamer Haltepunkt mitten im Grünen, weit draußen vor den Toren Saarbrückens neben einer Autobahn. Die Sorte Treffpunkt, wo dich die Camorra um Mitternacht hinbestellt, um dich zu eliminieren und spurlos verschwinden zu lassen. Manuel Andrack hatte natürlich nur gute Absichten, er kam in einem knallroten Kleinwagen angefahren. Die Farbe hatte mit seiner Liebe zum Fußball zu tun, aber nicht zum FC Bayern, sondern zum 1. FC Köln, dem Verein seiner Geburtsstadt. Ich stieg ein, wir labten uns an der Niederlage der Münchner vom Vorabend und feierten unsere erfolglosen, aber grundsympathischen Lieblingsklubs Effzee und Sechzig. Manuel Andrack fand es faszinierend, dass ich hochoffiziell den Künstlernamen »Sechzig« trage, und ließ sich meinen Personalausweis zeigen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Ich musste ihm die Geschichte, wie das gelaufen war bei der Passbehörde in München, im Detail erzählen. Und er stellte die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Wenn ich das nur selbst wüsste. Mein geliebter TSV 1860 München ist ein Phänomen, ein ewig währendes Mysterium. Das Licht am Ende des Tunnels ist bei den Löwen im Zweifelsfall immer ein entgegenkommender Zug. Seit mehr als fünfzig Jahren sind meine Sechzger ohne Titel, aber kaum gewinnen wir zweimal in Folge, redet ganz Giesing nur noch von der Champions League, selbst wenn man gerade in der dritten oder vierten Liga spielt. Es läuft in der Regel so ab: Vor dem Heimspiel trinkt man Bier im Schaumamoi, beim Trepperlwirt oder lange Zeit auch in einem Beiserl namens Zum Tony’s Stüberl, die Euphorie steigert sich in einen Rausch, in totalen Größenwahn: Die haun wir weg, mit sechs zu null. Mindestens. Dann das Spiel, erste leise Zweifel, was ist mit der Abwehr los, ein Gegentor, nur Fehlpässe, der Wurm ist drin. Aus Gesängen wird Geschrei, aus Euphorie wird Wut, erst auf den Gegner, dann den Schiri, dann auf uns selbst. Scheiß-Mannschaft, Scheiß-Trainer, Scheiß-Investor. Der gute alte Selbsthass wird wach, warum bin ich überhaupt hier, Rote Karte für uns, dann das Null-zu-zwei, Regen setzt ein, der Schlusspfiff, die Resignation, der Stumpfsinn, die Depression. Schon wieder Heimniederlage, Frustsaufen in allen Giesinger Kneipen. Aber beim Bier schon wieder erste leise Hoffnung, nächsten Samstag wird alles anders, besser, natürlich, klar, also: Auf die Löwen, Prost und Deutscher Meister wird nur der TSV! So ein Tag, so wunderschön wie heute. Andrack musste grinsen, das kam ihm alles irgendwie bekannt vor.

Er selbst hat ein Autokennzeichen, so viel darf ich verraten, das mit zentralen Elementen des 1. FC Köln zu tun hat, ein Kölner Fan wüsste sofort, dass da ein anderer Kölner Fan am Steuer sitzen muss. Vor ein paar Jahren hat Andrack ein Buch über Fußballbekloppte geschrieben, Lebenslänglich Fußball, in dem er alle möglichen Allesfahrer, polyamouröse Mehrfachfans und Ultras porträtiert hat. Unter anderem geht es um Die-hard-Fans von Eintracht Braunschweig, die aus Prinzip keine Rechnung bezahlen, wenn die Zahl 96 darin auftaucht. Wegen Hannover 96.

Der Regen schlug hart gegen die Windschutzscheibe, der Scheibenwischer kam kaum mit seiner Arbeit hinterher, obwohl er auf höchster Frequenz wischte. Wir fuhren durch den strömenden Regen vorbei an Sotzweiler, Bergweiler, Dautweiler, ließen Nuhweiler und Buweiler links liegen und bewegten uns Richtung Norden. In der Nähe des Örtchens Nonnweiler stellten wir das Auto ab. Es war das einzige auf dem riesigen Wanderparkplatz, heute wollte keiner wandern.