9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Auf den Spuren geheimer Codes Verschwörungen und Intrigen, Politik im Verborgenen, Geheimbünde, Geheimdienste und das große Geld: Die Geschichte der Kryptologie, der Kunst der Ver- und Entschlüsselung, ist ein spannender Tatsachenroman. Hier wird er erzählt. Der Wettlauf um Chiffriersysteme, Strichcodes und Chipkarten hat Kriege beeinflusst, Regierungen und Konzerne lahmgelegt. Und er hat im Computerzeitalter ganz neue Dimensionen angenommen. «Ein Lehr- und Lustbuch, das Protokoll einer Abenteuerreise durch Jahrhunderte voller Buchstaben- und Zahlenrätsel.» Süddeutsche Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

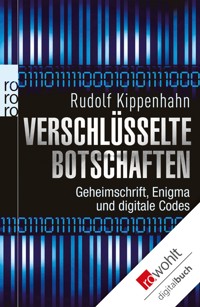

Rudolf Kippenhahn

Verschlüsselte Botschaften

Geheimschrift, Enigma und digitale Codes

Über dieses Buch

Auf den Spuren geheimer Codes

Verschwörungen und Intrigen, Politik im Verborgenen, Geheimbünde, Geheimdienste und das große Geld: Die Geschichte der Kryptologie, der Kunst der Ver- und Entschlüsselung, ist ein spannender Tatsachenroman. Hier wird er erzählt. Der Wettlauf um Chiffriersysteme, Strichcodes und Chipkarten hat Kriege beeinflusst, Regierungen und Konzerne lahmgelegt. Und er hat im Computerzeitalter ganz neue Dimensionen angenommen.

«Ein Lehr- und Lustbuch, das Protokoll einer Abenteuerreise durch Jahrhunderte voller Buchstaben- und Zahlenrätsel.»

Süddeutsche Zeitung

Vita

Rudolf Kippenhahn, Jahrgang 1926, studierte Mathematik und Physik, bevor er in die Astronomie wechselte. Er war Direktor des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching, bevor er sich als freier Schriftsteller in Göttingen niederließ. Die Sterne und das Universum sind seit jeher seine Leidenschaft. Dass er auch Geheimschriften-Experte ist, hat er mit «Streng geheim! Wie man Botschaften verschlüsselt und Zahlencodes knackt» unter Beweis gestellt.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2012

Lektorat Jens Petersen/Frank Strickstrock

Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München

Coverabbildung © Getty Images/Stockbyte

ISBN 978-3-644-02451-9

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorwort zur Neuauflage 2012

Vorwort

1 Geheimschriften in Krieg und Frieden

Funker Klausen sendet nach Moskau

Das Geheimnis der Wachstäfelchen

Die geheime Botschaft an den Grafen Sandorf

Wie Maria Stuart verraten wurde

Das Rätsel um den Mann mit der eisernen Maske

Das Räderwerk des Thomas Jefferson

Zeichen an Grabsteinen und Hauswänden

Die Kunst des Verschlüsselns

2 Von verborgenen Nachrichten zu Codebüchern

Die brisante Botschaft im harmlosen Text

Wie Shakespeare eine Ehe stiftete

Das Würfelspiel im Luftschutzkeller

Die verborgene Nachricht in der Kontonummer

Jedes Buch ist einmalig

Vom Jargon zum Codebuch

Das Codebuch des Papstes

Die lebenden Codebücher

3 Codebücher im Ersten Weltkrieg

Die «Magdeburg» gerät auf Grund

Das Signalbuch der «Magdeburg» in «Room 40»

Wie hält man die USA aus dem Krieg heraus?

Das Zimmermann-Telegramm

Das Telegramm wird entschlüsselt

4 Er kam, sah und chiffrierte

Die Geheimschrift des Julius Caesar

«Caesar» mit Merkwort

Die Gesetze des Verwürfelns

Permutationen

Die Universalbibliothek

Eine überflüssige Maschine

5 Wie man eine monoalphabetische Verschlüsselung knackt

Edgar Allan Poe entschlüsselt auf Bestellung

Sherlock Holmes und die tanzenden Männchen

Das häufige e und das seltene q

Ein Geheimtext wird entschlüsselt

Die Findlinge der FAZ

Die Tücken der Bandwürmer

Verschleierte Häufigkeiten

Unfair Play mit Playfair

Playfair im Zweiten Weltkrieg

6 Caesare in Reih und Glied

Der Abt, dem man nicht alles glauben durfte

Die Tafel des Blaise de Vigenère

Verwischte Häufigkeiten

Entschlüsseln mit dem Holzhammer

Wie man eine Vigenère-Verschlüsselung knackt

Der Rhythmus des Schlüsselwortes

7 Schlüsselwörter ohne Ende

Sofies Welt als Schlüsselwurm

Es muss nicht immer Caesar sein

Die Tafel des Polybius

Verschlüsseln mit dem Ziffernwurm

Der Zufall hat kein Gedächtnis

Zufall – künstlich erzeugt

Schlüsselwürmer im Telefonbuch

8 Verwürfelte Texte

Anagramme

Verwürfelter Text gegen verwürfeltes Alphabet

Die Schablone des österreichischen Obersten

Transposition mit Schlüsselwort

Polybius im Ersten Weltkrieg

9 Von der Chiffrierscheibe zur Enigma

Die Erfindung des Rades

Drei Erfinder – nur einer wurde reich

Der Fluch der Umkehrwalze

Der Funkspruch ohne L

Hitlers Enigma

10 Das Geheimnis der Enigma wird gelüftet

Junge Mathematiker mit Interesse an Kryptologie gesucht

Die ersten sechs Buchstaben der Enigma-Sprüche

Der deutsche Spion und der ermordete Stabschef

Mit der Bombe gegen die Enigma

Drei Mathematiker auf der Flucht

Rejewskis letzte Entschlüsselung

Die Leute von Bletchley Park

Das tragische Schicksal des Alan Turing

Der Spion, dem Hitler seine Pläne offenbarte

«ULTRA» auf Erfolgskurs

Die Schlacht auf dem Atlantik

Japanische Funksprüche aus dem brennenden Berlin

11 Der Einzug der Computer

Andere Zahlensysteme

Rechnen in der Zweifingerwelt

Chiffrierung im Telexsystem

DES – das amerikanische Standardsystem

Chiffrierung und die Obrigkeit

12 Chiffrieren in aller Öffentlichkeit

Kleine Schlüsselkunde

Das Kochrezept für die asymmetrische Verschlüsselung

Herr Weiß verschlüsselt, Frau Schwarz entschlüsselt

Zahlen, die nicht geteilt werden können

Gesiebte Zahlen

Was noch nicht erforscht ist

Die Primzahlen-Geheimschrift

Asymmetrisch und doch schnell

13 Chipkarten, Einwegfunktionen und Mausefallen

Wer bin ich?

Die Plastikkarte

Die Geheimzahl – einfache Version

Die Geheimzahl – verschlüsselt

Mathematische Mausefallen

Eine Einwegfunktion schützt mein Bankkonto

Der Computer in der Scheckkarte

Die Geldbörse auf der Plastikkarte

Die elektronische Unterschrift

Der elektronische Personalausweis

14 Mit der ganzen Welt vernetzt

Wie komme ich ins Internet?

Homebanking

Als ich meine TAN verriet

Mit dem Handy gegen die Internetpiraten

Die selbsterzeugte TAN

15 Auf gefährlichem Boden

Die Einwegfunktionen

Der digitale Heiratsantrag

Wie kann ich beweisen, dass ich ich bin?

Wie bekomme ich ein Zertifikat, und was mache ich damit?

Tafelteil

Anhang A

Die selbstgebastelte Verschlüsselungsmaschine

Anhang B

Mein Computer als Enigma

Voreinstellung nach dem Tagesschlüssel

Experimente mit der simulierten Enigma

Anhang C

Wie man die drei magischen Schlüsselzahlen bestimmt

Weiterführende Literatur

Register

Im Gedenken an Arno Gutberlet (1906–1996),

den Lehrer meiner Schulzeit, den wir «Scheich» nannten

und dessen Unterricht in den Fächern Mathematik

und Physik mein Leben bestimmte.

Vorwort zur Neuauflage 2012

Fünfzehn Jahre nachdem die englischsprachige Auflage dieses Buches im New Yorker Verlag Overlook Press erschienen war, erhielt ich von Peter Mayer, dem Gründer des Verlages, eine E-Mail mit dem Vorschlag, eine Neuauflage herauszubringen, die das Buch auf den neuesten Stand bringt. Und auch der Rowohlt Verlag hatte Interesse an einer Neuauflage.

Natürlich hat es mich gefreut, dass an meinem vor Jahren erschienenen Buch weiterhin Interesse besteht. Inzwischen hatte ich mich aber anderen Dingen zugewandt, astronomische und mathematische Bücher geschrieben und auch zwei Kinderbücher. Da ich nicht annahm, mich in meinem Leben noch einmal so intensiv mit Geheimschriften zu beschäftigen, hatte ich den größten Teil meiner Bücher darüber verschenkt. Ich begann, nach jemandem Ausschau zu halten, der mir bei der Aktualisierung und Erweiterung des Buches helfen könnte. Schließlich stieß ich auf Manfred Eyßell, der im Göttinger von Universität und Max-Planck-Gesellschaft betriebenen Rechenzentrum arbeitet. Er kennt die neuen Entwicklungen im Internet- und E-Mail-Betrieb, die ich nur noch als Zuschauer verfolgt hatte.

Manfred Eyßell schrieb den Beitrag über die Navajo-Indianer und war wesentlich an den Kapiteln 14, 15, dem Anhang B und dem Register beteiligt. Ohne seine Hilfe wäre die vorliegende Neuauflage nicht entstanden. Wir danken den Mitarbeitern des Rowohlt Verlages, vor allem unserem Lektor Frank Strickstrock, unserem Korrektor Volker Rippe und Daniel Sauthoff von der Herstellung für ihre Geduld und Aufmerksamkeit.

Göttingen, im Frühjahr 2012 Rudolf Kippenhahn

Vorwort

In meiner Jugend habe ich mich nicht mehr für Geheimschriften interessiert als andere Jungen, die das Geheimnisvolle anzieht. Natürlich hatte ich die Sherlock-Holmes-Geschichte von den «Tanzenden Männchen» gelesen, doch kann ich mich nicht erinnern, dass mich Geheimschriften besonders faszinierten. Auch während meines Mathematikstudiums war mir nicht bewusst, wie eng die Beziehungen zwischen meinem Fach und der Kunst der Ver- und der Entschlüsselung sind. Erst als mir in den siebziger Jahren ein Freund von einer völlig neuen Entwicklung in der Kryptologie erzählte, begann ich mich mit ihr zu befassen – und fühlte mich unversehens von der Faszination gefesselt, die von ihr ausgeht. Ich lernte die Schicksale von Menschen kennen, deren Leben die Kryptologie geprägt hatte, sei es, weil sie sich der Ver- und Entschlüsselung verschrieben hatten, sei es, weil Geheimschriften sie schützten oder ihnen entzifferte Geheimschriften zum Verhängnis wurden.

Irgendwann hatte ich dann das Bedürfnis, etwas von dieser Faszination mitzuteilen. So entstand Verschlüsselte Botschaften. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, umso tiefer wurde ich auch emotional in die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs hineingezogen. Deshalb handelt ein Teil meines Buches von der deutschen Chiffriermaschine Enigma und von den Leuten, denen es gelang, ihre Verschlüsselung zu brechen.

Doch ging es mir nicht darum, Geschichte und schon gar keine Kriegsgeschichte zu schreiben. Mich interessiert die Kryptologie an sich. Historische Vorgänge beschreibe ich nur, weil gerade in der Geschichte der Kryptologie offenkundig wird, wie eng Wissenschaft und menschliches Schicksal verknüpft sein können.

Ich hätte dieses Buch nicht vollenden können, wenn ich nicht von vielen Seiten Hilfe bekommen hätte. Mit vielen Freunden, aber auch mit Menschen, die ich erst bei meiner Materialsuche kennenlernte, habe ich diskutiert und viel dabei gelernt. Ich danke allen. Besonders hervorheben möchte ich die Herren Franz-Leo Beeretz, Joachim Heinke, Reimar Lüst, Hartmut Petzold, Wolfgang Scondo und Helmut Steinwedel. Mein Dank geht ferner an die Präsidentin des Landgerichts Hamburg. Ich danke Herrn Rolf Spindler, der fotografische Arbeiten für mich ausgeführt hat. Ganz besonders aber möchte ich meinem Freund, dem Mathematiker Hans-Ludwig de Vries, danken, nicht nur weil er mich zu diesem Thema angeregt hat, sondern auch weil er, wie bei meinen früheren Büchern, den gesamten Text Seite für Seite kritisch mit mir durchgegangen ist. Schließlich danke ich den Mitarbeitern des Rowohlt Verlages für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Alle Graphiken in diesem Buch sind mit dem Programm Corel-Draw! angefertigt worden. Zum Teil wurden dabei Bilder aus der zugehörigen Clipart-Bibliothek übernommen.

Göttingen, 17. März 1997 Rudolf Kippenhahn

1Geheimschriften in Krieg und Frieden

Ich bin mit allen Arten von Geheimschriften ziemlich vertraut und habe auch selbst eine bescheidene Monographie über diesen Gegenstand verfasst, in der ich einhundertsechzig verschiedene Chiffrensysteme analysiert habe.

SHERLOCK HOLMES

(in «Die tanzenden Männchen»)

«Wenn man mich zum Tode verurteilt, Ohashi-san, werde ich dich als Gespenst heimsuchen», sagte der Häftling zum Inspektor der Geheimpolizei. Während der vielen Verhöre hatte sich zwischen den beiden ein vertraulicher Ton eingestellt. Inspektor Ohashi war schon an jenem Samstag im Oktober 1941 dabei gewesen, als am frühen Morgen Männer in das Tokioter Haus des Journalisten Richard Sorge eingedrungen waren und ihn in Schlafanzug und Pantoffeln zur Polizeiwache gebracht hatten.

Seither hatte der Gefangene Zeit genug gehabt, über sein Leben nachzudenken. Während der ersten Wochen in der Zelle hatte ihn diese neue Erfahrung des Scheiterns in die Verzweiflung getrieben. Dann war der anfangs schwache, sich allmählich verstärkende Trost in ihm erwacht, dass er ja seine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen hatte, ein Gedanke, der ihm die Ungewissheit über sein weiteres Schicksal erträglicher machte. Nach Hitlers Angriff auf die Sowjetunion hatte Sorge dem Vierten Büro in Moskau signalisiert, dass Japan die Sowjetunion von Osten her nicht angreifen werde. Es waren seine Meldungen gewesen, die es Marschall Shukow ermöglicht hatten, Divisionen, Tanks und Flugzeuge aus Sibirien abzuziehen und vor Moskau gegen die Deutschen einzusetzen. Hatte er, Richard Sorge, nicht Weltgeschichte gemacht? Aus den Fragen seiner Vernehmer konnte er schließen, dass es den Japanern nicht gelungen war, die chiffrierten Nachrichten zu entziffern, die sein Funker zu Tausenden an die sowjetischen Stationen in Schanghai und Wladiwostok übermittelt hatte.

Das Geheimnis der Wachstäfelchen

Die Art, wie der Funker Max Klausen in einer für Nichteingeweihte unleserlichen Form Meldungen nach Moskau funkte, erscheint dem Verschlüssler von heute recht primitiv. Der lässt den Brief an einen Partner in Australien von seinem Computer chiffrieren und sendet ihn dann über das Internet. Aber im Vergleich zu den Anfängen der Verschlüsselung von Nachrichten, die geheim bleiben sollen, benutzte Klausen schon ein sehr gutes System.

Die ersten Geheimnachrichten wurden bereits vor Jahrtausenden ausgetauscht: Um viele Ereignisse der Weltgeschichte ranken sich Legenden von geheimen Botschaften, zum Beispiel um die berühmte Schlacht bei den Thermopylen im Jahr 480 vor Christus.

Wer heute auf der Europastraße 75 von Thessaloniki nach Athen fährt, kommt, nachdem er den Olymp hinter sich gelassen hat, am Golf von Lamir vorbei, dort, wo die Autobahn nahe der Küste verläuft. Ein Gedenkstein auf einem Hügel erinnert an die Schlacht, in welcher der Spartanerkönig Leonidas vergeblich versucht hatte, sich gegen die persische Übermacht unter König Xerxes zu verteidigen. Leonidas hatte das Heer der Perser erwartet, denn ihr Kommen war ihm durch eine geheime Nachricht angekündigt worden.

Wie der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtet, schickte ein Grieche in persischem Exil Wachstäfelchen in seine Heimat, genauer Holztäfelchen mit einer Wachsschicht, wie man sie damals zum Schreiben benutzte. Der Mann entfernte die Schicht, schrieb die Botschaft von der bevorstehenden Invasion der Perser auf das Holz, bestrich die Täfelchen wieder mit Wachs und sandte sie an Leonidas. Die Nachricht war nun nicht mehr zu lesen und konnte ungehindert nach Griechenland gelangen. Sie wäre allerdings verborgen geblieben, hätte nicht zufällig Gorgo, die Frau des Leonidas, die Schrift unter der Wachsschicht entdeckt. So wurde Leonidas gewarnt.

Doch wie so oft in der Geschichte hatte die geheime Botschaft keinen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Schlacht. Auf einem Schleichweg über die Berge führte ein griechischer Verräter die Perser zu Leonidas’ Stellung am Thermopylenpass, und seine Truppen wurden nun von zwei Seiten angegriffen. Sie kämpften bis zum letzten Mann.

In dem von Herodot überlieferten Fall wurde die geheime Nachricht so übermittelt, dass den Täfelchen niemand die brisante Information ansehen konnte, die sie enthielten. Wahrscheinlich war auf dem Wachs darüber ein belangloser Text eingeritzt, der von der eigentlichen Botschaft ablenken sollte.

Die geheime Botschaft an den Grafen Sandorf

Triest war 1867 eine österreichische Stadt, und in ihrem Norden sollte der größte Hafen der Habsburgermonarchie entstehen. Doch im Frühling jenes Jahres standen die Zeichen für die Verwirklichung des Planes nicht besonders günstig. Österreich hatte wenige Monate zuvor die Schlacht bei Königgrätz gegen Preußen verloren, und die ungarische Freiheitsbewegung war seit dem von Lajos Kossuth geführten und von den Österreichern niedergeschlagenen Aufstand nicht zur Ruhe gekommen.

Abb. 1.3: Die von Jules Verne in seinem Roman Mathias Sandorf beschriebene Chiffrierschablone. Man legt sie auf ein leeres Papier und trägt die ersten neun Buchstaben der zu verschlüsselnden Nachricht in die ausgeschnittenen (im Bild weißen) Felder des Quadrats ein. Danach dreht man die Schablone im Uhrzeigersinn um neunzig Grad und schreibt die nächsten neun Buchstaben in die offenen Felder. So fährt man fort, bis die Schablone in allen vier Stellungen benutzt wurde. Auf dem Papier füllen dann die eingeschriebenen Buchstaben ein Quadrat von sechs mal sechs Feldern, die zeilenweise gelesen den verschlüsselten Text ergeben. Ist die Nachricht länger, beginnt man mit einem neuen Quadrat. Wird ein Quadrat nicht vollständig gefüllt, ergänzt man den zu verschlüsselnden Text durch willkürlich gewählte Buchstaben, damit alle sechsunddreißig Felder vollgeschrieben sind.

Diese gespannte Atmosphäre bildet den Hintergrund von Jules Vernes Roman Mathias Sandorf: Der ungarische Graf Sandorf lebt vorübergehend in Triest. Brieftauben bringen ihm chiffrierte Nachrichten vom Unabhängigkeitskampf zu Hause. Die Botschaft, dass man dort zum Aufstand gegen Österreich bereit sei und nur auf ein Zeichen von ihm warte, gerät in falsche Hände. Der Text:

CAELHLREENERDSSETAIISESTSNBIETZIEBIMHENUEN

WBIESENEVSRSTOIDNSCEEHNTNDERRENANLGLGAIREE

NIFUGSNUXKEAXEBXHRIATDUE

Natürlich kann das keiner der österreichischen Agenten entziffern. Erst als ein Bösewicht den Schlüssel aus dem Schreibtisch des Grafen stiehlt, ist eine Dechiffrierung möglich.

Abb. 1.4: Wie der verschlüsselte Text von Seite 27 entschlüsselt wird. Der Geheimtext ist oben in drei Quadrate geschrieben. Die Schablone der Abbildung 1.3 ist links unten in ihrer Grundstellung auf das erste Quadrat gelegt, rechts nach einer Drehung von neunzig Grad im Uhrzeigersinn. In diesen beiden Stellungen gibt sie die ersten achtzehn Buchstaben der ursprünglichen Nachricht wieder.

Der Schlüssel ist ein Quadrat aus sechs Zeilen und sechs Spalten. Von den sechsunddreißig quadratischen Feldern sind neun ausgeschnitten. Das ergibt eine Schablone, wie sie Abbildung 1.3 zeigt. Zur Entschlüsselung schreibt der Empfänger den Geheimtext in drei Quadrate von jeweils sechsunddreißig Feldern, so wie es in Abbildung 1.4 oben zu sehen ist. Nun legt er die Schablone auf das Quadrat der Geheimtextbuchstaben und liest durch die ausgeschnittenen Felder: allesistb (Abbildung 1.4 unten links). Dann dreht er die Schablone um neunzig Grad im Uhrzeigersinn (Abbildung 1.4 unten rechts) und liest: ereitbeim. Wieder neunzig Grad: erstenzei. Noch einmal eine Drehung: chendassi. Damit ist das erste Quadrat ausgeschöpft. Zusammen mit den anderen Quadraten folgt der Klartext:

allesistbereitbeimerstenzeichendassieunsvontriestsendenwerdenerhebensichallefuerdieunabhaengigkeitungarnsxxx

Der Schluss der Botschaft wird um drei x ergänzt, Füllbuchstaben, um den Geheimtext in drei Quadrate einzupassen.

Wie Maria Stuart verraten wurde

Um das Jahr 1586 war Philipp II. König von Spanien. Er hatte das Weltreich seines Vaters, Karls V., übernommen, das Reich, zu dem Spanien, Sizilien und Unteritalien gehörten, alle Habsburger Besitzungen und darüber hinaus noch die spanischen Kolonien, die sich rund um den Globus verteilten. So hatte Karl V. voller Stolz ausrufen können: «In meinem Reich geht die Sonne nicht unter!» Als 1527 sein Sohn Philipp geboren wurde, zehn Jahre nachdem Luther seine Thesen an das Portal der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hatte, begann sich der Protestantismus in den Ländern Europas zu etablieren. Auch der Züricher Pfarrer Ulrich Zwingli stellte sich gegen die päpstliche Lehre, und in der französischen Schweiz folgte ihm Johannes Calvin, dessen reformierte Kirche sich nach Frankreich, in die Niederlande, nach England und Schottland ausbreitete. Die Niederlande, noch in spanischem Besitz, ließ Philipp II. durch seinen Halbbruder Don Juan von Österreich verwalten, der schon 1571 in der Schlacht von Lepanto zusammen mit den Italienern den Katholizismus erfolgreich gegen die Türken verteidigt hatte. Nun, in die Niederlande versetzt, sah er es auch hier als seine wichtigste Aufgabe an, das katholische Dogma vor evangelischen Ketzereien zu schützen.

In England hatte sich Heinrich VIII. bereits in den dreißiger Jahren mit dem Papst überworfen, nachdem dieser seine Zustimmung zur Annullierung der Ehe mit Katharina, einer Tante Karls V., und zur anschließenden Hochzeit mit einer Hofdame verweigert hatte. Daraufhin erklärte sich Heinrich zum Oberhaupt der englischen Kirche und zwang die Geistlichkeit, ihn anstelle des Papstes als Autorität anzuerkennen. Damals entstand die anglikanische Kirche, die sich eng an die Lehren Calvins anschloss. Die Reform wurde vor allem unter der Herrschaft von Heinrichs Tochter Elisabeth I. durchgesetzt. So entwickelte sich England zur stärksten protestantischen Macht.

Auch in Schottland hatte Calvins Lehre Anhänger gefunden. Bei einem Aufstand war die katholische Königin Maria Stuart vertrieben worden. Sie fand Zuflucht im Land ihrer Verwandten Elisabeth, doch war das Verhältnis zwischen den beiden gespannt. Die Katholiken im Lande meinten, eigentlich sei Maria die rechtmäßige Königin von England, was dazu führte, dass Elisabeth sie zwanzig Jahre lang unter Hausarrest stellte.

Maria Stuart soll eine attraktive Frau gewesen sein, doch war dies sicher nicht der einzige Grund, weshalb Don Juan erwog, mit seinen Truppen in England zu landen, Maria zu heiraten und mit ihr an Elisabeths Stelle das Land zu regieren. Diesen Wunschtraum teilte er in seinen Briefen auch anderen mit, natürlich in verschlüsselter Form, doch das half ihm nichts: Offenbar hatte er nicht mit dem englischen Geheimdienst gerechnet.

Zur Zeit Elisabeths I. waren in England so viele Intrigen und Verschwörungen im Gange, dass eine geheime Polizei notwendig war, um das Staatswesen zu erhalten. Ihren Aufbau organisierte Elisabeths Minister Sir Francis Walsingham. Schon Jahre zuvor war er während einer Reise durch Italien auf die Bedeutung der Verschlüsselung gestoßen, die dort eine lange Tradition hatte. Er schuf eine Organisation, die allein auf dem Kontinent dreiundfünfzig Geheimagenten stationiert hatte. Wie nützlich das war, sollte sich bald zeigen. Einem Edelmann in den Niederlanden, der sich eingehend mit Geheimschriften befasst hatte, wurde in jener Zeit ein chiffrierter Brief zugespielt. Innerhalb eines Monats gelang ihm die Entschlüsselung. Der Brief stammte von Don Juan d’Austria, der darin seinen Traum offenbarte, England zu erobern. Einer von Walsinghams Leuten in Holland erfuhr vom Inhalt des Briefes und erstattete dem Minister Bericht, der daraus den Schluss zog, dass es nunmehr höchste Zeit sei, Maria Stuart effektiver zu überwachen. Zufälligerweise erreichte ihn zur gleichen Zeit das Gesuch eines Häftlings namens Gilbert Gifford, der ihm seine Dienste anbot. Nachdem dieser seine Strafe abgesessen hatte, nahm sich Walsingham seiner an und gab ihm den Auftrag, das Geschehen um Maria Stuart zu beobachten. Es gelang, Gifford als Boten in Marias Personal einzuschleusen.

1586, Maria war nun schon zwanzig Jahre in englischer Gefangenschaft, ersann einer ihrer Anhänger den Plan, Elisabeth zu ermorden und dadurch einen Aufstand der englischen Katholiken auszulösen, mit dem Ziel, Maria zur Königin von England zu krönen. Auftragsgemäß schmuggelte der Bote Gifford alle Briefe Marias und ihrer Gefolgsleute aus dem Schloss heraus. Doch vorher fertigte er stets Kopien der verschlüsselten Nachrichten an, die er Walsingham brachte. Diesem stand ein versierter Kryptologe zur Seite, der die Briefe rasch dechiffrieren konnte. In einem Schreiben an den Urheber des Mordkomplotts soll Maria angeblich der Unternehmung Erfolg gewünscht haben. Mit der Entzifferung dieses Satzes war ihr Schicksal besiegelt. Zuerst nahmen Walsinghams Leute die Männer fest, die den Mord planten. Dann wurde die Königin Schottlands des Hochverrats angeklagt. Es ist nie geklärt worden, ob die Häscher, die bei Marias Verhaftung in ihrer Wohnung zahlreiche verschlüsselte Briefe vorfanden, ihr nicht auch gefälschte Dokumente untergeschoben haben. Maria jedenfalls beteuerte ihre Unschuld bis zuletzt. Am 8. Februar 1586 wurde sie auf das Schafott geführt. Der Henker musste dreimal zuschlagen, bis er ihr Haupt vom Körper getrennt hatte.

Das Rätsel um den Mann mit der eisernen Maske

Wahrscheinlich war sie gar nicht aus Eisen, sondern aus Samt, und es ist auch nicht klar, ob das Geheimnis wirklich gelüftet worden ist. Die Geschichte: In den siebziger Jahren des 17. Jahrhunderts fiel den Bewohnern der Stadt Pignerol in der Grafschaft Savoyen ein Gefangener auf, der oft zwischen den Zinnen der als Gefängnis dienenden Festung zu sehen war. Sein Gesicht war von einer schwarzen Maske bedeckt. Die Wachsoldaten berichteten, der Gefangene werde zuvorkommend behandelt, ja speise sogar am Tisch des Festungskommandeurs. Man erzählte sich, der Mann habe einmal ein silbernes Täfelchen von der Mauer geworfen, auf das verschiedene Zeichen geritzt gewesen seien. Ein zufällig vorübergehender Bürger der Stadt, der die Platte aufgehoben habe, sei sofort von der Wache festgenommen und ins Gefängnis gebracht worden. Er soll wochenlang in einer kalten Zelle gehalten worden sein, bis er seine Befrager überzeugt hatte, dass er weder lesen noch schreiben konnte und dass er an keinem Komplott zur Befreiung des Gefangenen beteiligt gewesen war. Zuletzt wurde der Mann mit der Maske in die Pariser Bastille gebracht. Dort starb er im Jahr 1703, nach einunddreißig Jahren Haft.

Der geheimnisvolle Gefangene regte die Phantasie der Zeitgenossen und späterer Generationen an. Alexandre Dumas, der Vater der Drei Musketiere, aus dessen Feder auch Der Graf von Monte Christo stammt, schrieb später einen Roman darüber, Der Mann mit der eisernen Maske. Gerüchte gingen durchs Land: War der Mann mit der Maske der Zwillingsbruder Ludwigs XIV.? War er dessen illegitimer Sohn?

Im Jahr 1891 entdeckte ein französischer Offizier namens Victor Gendron bei historischen Studien einen chiffrierten Brief. Da er damit nichts anfangen konnte, leitete er ihn an Étienne Bazeries vom Chiffrierbüro des Außenministeriums weiter.

Bazeries war ein französischer Offizier, der mit Geheimschriften in Berührung gekommen war, als er versucht hatte, verschlüsselte persönliche Mitteilungen in den Tageszeitungen zu entziffern. Damals tauschten oft Eheleute mit ihren außerehelichen Partnern Nachrichten aus, oft so intim, dass Bazeries’ Kameraden im Offizierskasino ihre helle Freude daran hatten. Bazeries bekam immer mehr Übung, verschlüsselte Texte zu lesen. Einmal, er war nun schon vierundvierzig Jahre alt, behauptete er, Nachrichten, die nach dem System des französischen Militärcodes verschlüsselt seien, könne er ohne weiteres lesen. Auf die Probe gestellt, gelang ihm das tatsächlich. Daraufhin änderte das Kriegsministerium das Verschlüsselungssystem, aber noch ehe das neue Verfahren eingeführt wurde, hatte es Bazeries bereits geknackt. Sein Ruhm wuchs in kürzester Zeit, und er wurde dem Chiffrierbüro des Außenministeriums zugeordnet. In dieser Zeit begann er sich auch für jahrhundertealte geheime Nachrichten zu interessieren, die bis dahin noch niemand entschlüsselt hatte. So kam er etwa hinter das Geheimnis von Texten, die zur Zeit Ludwigs XIV. geschrieben worden waren. Aber auch die geheimen Briefwechsel der napoleonischen Zeit konnte er lesen. An ihn also schickte Victor Gendron den alten verschlüsselten Text.

Es waren Zahlen zwischen 1 und 500, die in unregelmäßiger Reihe einander folgten. Einige der Zahlen kamen besonders häufig vor. Bazeries vermutete, dass jede Zahl eine Silbe der französischen Sprache bedeutete, dass aber auch einzelne Buchstaben durch eine oder mehrere Zahlen ausgedrückt werden konnten. Die Zahl 22 tauchte am häufigsten auf, nämlich hundertsiebenundachtzigmal, dann die Zahl 124. Ihr folgten die 42, die 311 und die 125. Nun versuchte er, sie den Silben zuzuordnen, die normalerweise in einem französischen Text am häufigsten vorkommen. Er nahm an, dass 124 den Artikel «les», die 22 «en» und sowohl 146 als auch 125 «ne» bedeuten konnten, und kam zu dem Schluss, dass der Buchstabe s durch eine Reihe verschiedener Zahlen ausgedrückt wurde. Es gelang ihm, die Nachricht fast vollständig zu entschlüsseln. Sie kam vom Kriegsminister Louvois und war an den Generalleutnant de Catinat, Kommandeur der Armee in Piedmont, gerichtet.

Louvois berichtet darin, dass der General Boulonde wegen Befehlsverweigerung bestraft werden solle. Der König befehle, Boulonde sofort festzunehmen und in die Festung Pignerol zu bringen. Der Gefangene solle nachts in eine Zelle gesperrt werden, tagsüber aber die Möglichkeit haben, entlang der Zinnen mit 330 309 zu gehen. Diese beiden Zahlen kamen sonst nirgendwo im Text vor, deshalb konnte Bazeries nicht aus dem Zusammenhang erraten, was sie bedeuteten. Doch er kannte die Geschichte von dem Mann mit der Maske in der Bastille und wusste auch, dass dieser ursprünglich in Pignerol inhaftiert gewesen war. Ferner war ihm bekannt, dass der Gefangene als wichtige Person behandelt worden war, und er schloss, dass die Zahl 330 «masque», das französische Wort für «Maske», bedeuten musste, während 309 wahrscheinlich irgendein Abschlusszeichen war. Bazeries verkündete, der Mann mit der Maske sei General Boulonde gewesen.

Ob der große Bazeries damit ins Schwarze getroffen hat, ist fraglich. Es wäre verwunderlich, wenn «Maske», ein Wort, das in der Militärsprache nicht vorkommt, mit einer einzigen Zahl verschlüsselt wurde. Nur für häufige Wörter hatte man eine der fünfhundert möglichen Zahlen des Codes verwendet, während alle anderen Worte buchstabenweise durch Zahlen ausgedrückt worden waren. Außerdem soll Boulonde noch fünf Jahre nach dem Tod des Mannes mit der Maske gelebt haben.

Das Räderwerk des Thomas Jefferson

Es waren Mönche und Militärs, Mathematiker und Geheimagenten, die sich Systeme zur Übermittlung geheimer Nachrichten ausgedacht haben. Zu ihnen gesellte sich ein berühmter Politiker und Staatsmann. Thomas Jefferson, Mitverfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dritter Präsident der Vereinigten Staaten, erfand eine Chiffriermaschine, das nach ihm benannte Jefferson-Rad, das in Tafel 1 dargestellt ist.

Es besteht aus sechsunddreißig gleich großen Holzscheiben, deren Randfläche in jeweils sechsundzwanzig gleich große Abschnitte aufgeteilt ist. Sie tragen die Buchstaben des Alphabets in irgendeiner durcheinandergewürfelten Reihenfolge, die nach Möglichkeit bei allen Scheiben verschieden sein sollte. Es bereitet keine Schwierigkeiten, sechsunddreißig solcher verschiedenen Anordnungen zu finden, denn es gibt eine riesengroße Anzahl von Möglichkeiten, die sechsundzwanzig Buchstaben des Alphabets in irgendeine Reihenfolge zu bringen. Die Scheiben sind an ihren Seiten mit den Nummern 1 bis 36 gekennzeichnet. Die einzelnen, in ihrer Mitte durchlöcherten Scheiben sind auf eine Achse aus Metall gesteckt, vielleicht die Scheibe Nummer 27 ganz links, dann Nummer 2, danach 10, 13 und so weiter. Sender und Empfänger müssen im Besitz der gleichen Sammlung von Scheiben sein und müssen diese in der gleichen Reihenfolge auf der Achse angeordnet haben. Nehmen wir an, der Sender will die geheime Nachricht «angriffmorgenbeisonnenaufgang» übermitteln. Er hält dann die mit Scheiben bestückte Achse waagrecht vor sich und stellt die einzelnen Scheiben so ein, dass die Buchstaben, die nebeneinander in einer Zeile stehen, den Text bilden. Dann arretiert er die Scheiben, sodass sie sich nicht mehr gegeneinander verdrehen lassen. Wenn er nun diesen festen Block von Scheiben um die Achse dreht, zeigt dieser fünfundzwanzig weitere Zeilen. Jede von ihnen ist eine Verschlüsselung der Nachricht, die kein Uneingeweihter entziffern kann. Nehmen wir an, der Sender wähle die Zeile, in der

TOBQMVESBXUZKYGYMZAPXUWZAMRFT

steht. Diese Buchstabenfolge sendet er an den Empfänger, der nun auf seiner Maschine die Scheiben so einstellt, dass gerade diese Buchstabenfolge in einer Zeile steht. Nun muss er nur unter den anderen fünfundzwanzig Zeilen nach einer sinnvollen Buchstabenfolge suchen. Wenn seine Scheiben so angeordnet sind wie die des Senders, stößt er in einer Zeile auf «angriffmorgenbeisonnenaufgang».

Während in Europa die Kunst der Verschlüsselung eine lange Vorgeschichte hat, scheint Jefferson unabhängig auf seine Erfindung gekommen zu sein. Für einen Unbefugten ist es praktisch unmöglich, die verschlüsselte Nachricht zu entziffern, selbst wenn er die gleichen sechsunddreißig Scheiben vor sich hat, solange er nicht weiß, in welcher Reihenfolge sie aufgespießt sind. Schon Jefferson wusste, dass die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, die Scheiben anzuordnen, zweiundvierzig Stellen hat. Das Jefferson-Rad hat sich so bewährt, dass es die amerikanische Marine noch im Zweiten Weltkrieg benutzte.

Zeichen an Grabsteinen und Hauswänden

Nicht weit von der Börse an der Wall Street in New York steht eine mehr als zweihundert Jahre alte Kirche, die Trinity Church, winzig und verloren zwischen den Wolkenkratzern ringsum. Ein Stück aus vergangenen Jahrhunderten, mitten im Hightech und Verkehrslärm des New Yorker Geschäftsviertels. Auf dem Friedhof daneben findet der Besucher den Grabstein von James Leason, gestorben am 28. September 1794. Leason war Freimaurer gewesen, Mitglied der «Jerusalem Loge Nr. 4». Neben der Grabinschrift steht am oberen Rand des Steins eine Reihe von Zeichen, so wie sie in Abbildung 1.5 wiedergegeben sind. Es sind Geheimzeichen, die nur jemand lesen kann, der im Besitz des Schlüssels ist. Jedes Zeichen entspricht einem Buchstaben des Alphabets. Die Zuordnung der Buchstaben ist denkbar einfach, sie ist dem unteren Teil der Abbildung 1.5 zu entnehmen. Die Inschrift lautet: rememberdeath (gedenke des Todes).

Abb. 1.5, oben: Die verschlüsselte Inschrift auf James Leasons Grab. Unten: Fünfundzwanzig Buchstaben des Alphabets sind auf drei Gitter verteilt. Die Anzahl der Punkte in jedem Zeichen verweist darauf, in welchem Gitter der zugehörige Buchstabe zu finden ist. Die teilweise Umrandung des Zeichens bestimmt den Buchstaben im Gitter. Die Zeichen sind so einfach gehalten, dass sie sich leicht mit Hammer und Meißel in Stein hauen lassen.

Wie wir später sehen werden, ist diese Art der Verschlüsselung leicht zu entziffern. Es ging den Freimaurern wohl auch nicht darum, den Text durch Chiffrierung geheim zu halten; die Absicht war vielmehr, das Geheimnisvolle ihres Bundes in der Grabinschrift auszudrücken.

Abb. 1.6: Ein geheimes Passwort des Ordens der Amerikanischen Union nach dem Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten (1861–1865).

Aber auch ihre wirklichen Geheimnisse haben die amerikanischen Freimaurer nicht gut verschlüsselt, und andere Bruderschaften waren darin nicht besser. Der kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg gegründete «Orden der Amerikanischen Union» (OAU) hatte gleichfalls geheimnisvolle Rituale. Wer zu seinen Veranstaltungen Zutritt haben wollte, musste zweimal die Parole sprechen. Den Mitgliedern wurden diese ständig wechselnden Passwörter in Geheimschrift mitgeteilt (Abbildung 1.6). Den Schlüssel (Abbildung 1.7) durften sie nicht aus der Hand geben. Wieder handelt es sich um eine einfache Chiffrierung, die auch ohne Kenntnis des Schlüssels leicht zu lösen ist, wie wir noch sehen werden. Auch in diesem Fall scheint als Motiv wohl mehr der Reiz des geheimen Tuns gewirkt zu haben als das Bedürfnis, ein Geheimnis zu wahren.

Abb. 1.7: Das zur Entschlüsselung der Geheimschrift von Abbildung 1.6 notwendige Chiffrieralphabet.

Nicht nur Gesellschaften mit hehren Zielen bedienten sich geheimer Zeichen. Auch der Ku-Klux-Klan hatte seine Geheimschrift, und die Diebe und Mordbrenner der letzten dreihundert Jahre verwendeten geheime Zeichen, um auf Mauern und Häuserwänden später vorbeikommenden Kollegen Hinweise zu geben. Abbildung 1.8 zeigt einige dieser Zeichen und ihre Bedeutung.

Die Kunst des Verschlüsselns

Die Kunst, einen Text so zu verändern, dass er für einen Außenstehenden unlesbar wird, nennt man Verschlüsselung, Chiffrierung oder auch Kryptographie. Die Wissenschaft vom Ver- und Entschlüsseln ist die Kryptologie. Wir werden sehen, dass es selbst bei kryptographischen Verfahren, die auf den ersten Blick sicher erscheinen, gelingen kann, eine chiffrierte Nachricht zu entschlüsseln.

Am Beispiel von Klausens Funksprüchen nach Moskau lassen sich bereits einige Grundbegriffe erläutern, die uns durch das ganze Buch begleiten werden. Die Nachricht, die übermittelt werden soll, ist der Klartext, in unserem Beispiel also der Satz «no attack». Der Funker Klausen wandelte ihn in zwei Schritten in eine Ziffernfolge um. Das war der Geheimtext, im Beispiel des Klausen-Funkspruches also 34236 02451 23301 72. Im Fall von James Leasons Grabinschrift ist der Klartext die Mahnung «rememberdeath», der Geheimtext die Zeichenfolge der Abbildung 1.5 oben. In diesem Buch werden alle Klartexte (nach Möglichkeit) durch Kleinbuchstaben, alle Geheimtexte durch weiße Großbuchstaben oder weiße Ziffern auf dunklem Hintergrund dargestellt.

Abb. 1.8: Gaunerzinken, um 1915 in Graz gefunden. Sie besagen: Bei Tagesanbruch begebe man sich auf den Weg zur Straßenkreuzung an der Straßenbahnhaltestelle beim Volksgarten (Bäume). Viermaliger Vogelruf. Unterstützung gesucht. Reiche Beute, Achtung (Doppelpunkt), Treffen am 28. in der Bedürfnisanstalt am Volksgarten (nach Hans Groß und Friedrich Geerds, Handbuch der Kriminalistik, Band 1, Berlin 1977, S. 92).

Der Empfänger von Klausens Nachricht in Moskau konnte mit dem Geheimtext nur etwas anfangen, weil er den Schlüssel kannte, das heißt, weil er wusste, was er zu tun hatte, um aus dem Geheimtext wieder den Klartext herzustellen. Im Fall der Geheimschrift des OAU ist der Schlüssel in Abbildung 1.7 wiedergegeben. Für den Grabspruch von Leasons Freimaurerloge ist der Schlüssel in Abbildung 1.5 zu finden. Bei der Geheimschrift des Grafen Sandorf ist der Schlüssel die Schablone der Abbildung 1.3. Der Schlüssel sollte streng geheim gehalten werden, denn mit ihm könnte jeder den Geheimtext wieder in Klartext umwandeln. In diesem Buch werden bei Schlüsseln (nach Möglichkeit) die Buchstaben groß und diese Großbuchstaben wie auch Ziffern, wenn der Schlüssel eine Ziffernfolge ist, kursiv geschrieben, also:

klartext, SCHLÜSSEL,GEHEIMTEXT.

Sie haben in diesem Kapitel bereits zwei grundsätzlich verschiedene Arten der Verschlüsselung kennengelernt. Der Funker Klausen ersetzte die Buchstaben seines Klartextes durch Ziffern, die er nach einem komplizierten Verfahren umrechnete. Jeffersons Rad ersetzt Buchstaben durch andere. Aus a, b, c können F, X und Y werden, selbst wenn im Klartext weder ein x noch ein y vorkommt. Man nennt diese Art der Verschlüsselung, bei der Zeichen durch andere ersetzt werden, Substitution. Fast alle Kapitel dieses Buches behandeln Substitutionsverfahren. Bei der Geheimschrift des Grafen Sandorf dagegen blieben die Buchstaben des Klartextes erhalten, sie erscheinen im Geheimtext nur in anderer Reihenfolge. Traten x und y im Klartext nicht auf, dann erschienen sie auch nicht im Geheimtext. Enthielt aber der Klartext den Buchstaben f fünfmal, so war er auch im Geheimtext fünfmal zu finden. Diese Art der Verschlüsselung nennt man Transposition. Ihr ist das Kapitel 8 gewidmet.

Ob Substitution oder Transposition, der Schlüssel muss vor Beginn der Nachrichtenübermittlung zwischen Sender und Empfänger vereinbart worden sein. Im Ersten Weltkrieg führten die Kriegsschiffe als Schlüssel dicke Codebücher mit sich, umfangreiche lexikonartige Bände, in denen jedem Klartextwort eine Geheimtextzeichenfolge gegenüberstand. Wie bei der Wort-für-Wort-Übersetzung in eine Fremdsprache mit Hilfe eines Wörterbuches wurde so der Klartext in den Geheimtext umgewandelt. Gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs fiel den Russen eines der Signalbücher der deutschen Marine in die Hände (Kapitel 3). Es war den Gegnern Deutschlands daher ein Leichtes, die Funksprüche der deutschen Marine zu entschlüsseln.

Im Bestreben, möglichst viele Informationen möglichst rasch verschlüsselt zu senden und andererseits ebenso rasch Einblicke in den Funkverkehr des Gegners zu erhalten, wurde nicht nur von Hand ver- und entschlüsselt. Um die während des Zweiten Weltkriegs mit der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma (Kapitel 9 und 10) chiffrierten Funksprüche mit nur geringer Verzögerung lesen zu können, entwickelten Wissenschaftler und Techniker in England die ersten elektronischen Rechner, die sie als Entschlüsselungsmaschinen einsetzten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielten die Computer Einzug in die Praxis der Kryptologie.

Doch nicht nur bessere Maschinen, die schneller verschlüsseln und eine Verschlüsselung innerhalb kurzer Zeit brechen können, wurden gebaut. Ein Meilenstein in der Geschichte der Kryptologie war die Entwicklung von Verfahren, bei denen kein Schlüssel mehr ausgetauscht werden muss. Vorher musste jeder, der eine chiffrierte Nachricht schicken wollte, auf irgendeinem Weg auch den Schlüssel übermitteln, was mit dem Risiko verbunden war, dass auch Unbefugte von ihm erfahren konnten. Heute ist es möglich, jemandem in aller Öffentlichkeit einen Geheimtext zu schicken, den nur der berechtigte Empfänger lesen kann, ohne dass der Sender ihm vorher einen Schlüssel an die Hand gegeben hat.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden immer raffiniertere Verschlüsselungsmethoden erfunden, aber gleichzeitig entstanden auch immer ausgeklügeltere Methoden, einem Geheimtext beizukommen, ohne dazu befugt zu sein. Der Leser wird die Entwicklung der Kryptologie bis in die neueste Zeit genauer kennenlernen. Doch zuvor werden wir uns mit den einfachsten Formen des Übermittelns geheimer Nachrichten befassen. Klausens Funksprüche bestanden aus Ziffernfolgen, die keinen unmittelbaren Sinn ergaben. Des Grafen Sandorfs Geheimtexte waren Folgen von aneinandergereihten Buchstaben. Die Geheimtexte der Freimaurer waren Folgen von Zeichen. Wer alle diese Geheimtexte zu Gesicht bekam, musste vermuten, dass es sich um verschlüsselte Texte handelte. Anders die Wachstäfelchen, die Leonidas erhielt. Sie konnten die persischen Grenzkontrollen passieren, weil bei ihrem Anblick niemand überhaupt auf die Idee kam, dass auf ihnen eine geheime Nachricht verborgen sein könnte. Dieser Art von Verschlüsselung, bei der ein Unbefugter gar nicht erst vermutet, dass sie eine geheime Nachricht enthält, widme ich das nächste Kapitel.

2Von verborgenen Nachrichten zu Codebüchern

Die sogenannte Steganographie … läuft im Computer zu wahrer Höchstform auf. Die Programmiererin Romana Machado, die auch in ihrer Zweitkarriere als Aktmodell recht erfolgreich ist, hat ein subversives Progrämmchen namens Stego entwickelt, das Daten in beliebigen elektronischen Bildern versteckt … so subtil, dass der Betrachter völlig ahnungslos bleibt, ob das Papstporträt nicht vielleicht in Wirklichkeit eine Anleitung zum Bombenbau ist.

Der Spiegel 36/1996, Seite 211

Der Strafgefangene, der seine Lebensumstände ein wenig verändern will, kann seiner Frau nicht schreiben, sie möge in seinem Geburtstagskuchen eine Stange Dynamit verstecken. Dem Gefängnisbeamten, der den Brief liest, würde dieser Geburtstagswunsch selbst bei liberalstem Strafvollzug unangemessen erscheinen. Der Häftling kann seinen Wunsch aber auch nicht in verschlüsselter Form äußern, denn ein Brief mit einer scheinbar sinnlosen Folge von Zeichen würde ebenfalls nicht durch die Zensur gehen – eher fühlte sich der Beamte versucht, den Text selbst zu entschlüsseln. Dem armen Gefangenen bleibt nur der Weg, einen harmlos klingenden Brief nach Hause zu schicken, der niemanden stutzig macht und dennoch seinen geheimen Wunsch enthält, den wiederum nur die Frau entdecken kann, da sie weiß, wie sie nach der versteckten Botschaft suchen muss. Wie verbirgt man einen Geheimtext in einem allen zugänglichen Schriftstück, ohne Verdacht zu erregen?

Die brisante Botschaft im harmlosen Text

Es ist nicht überliefert, wie der Briefträger in der Main Street in Los Angeles an jenem Herbsttag des Kriegsjahres 1943 mit seinem Problem zurechtkam. Da stand er nun vor dem Haus Nummer 100, dort, wo ein Mister F.B.Iers bei der Firma Federal Bldg. Company in Zimmer 1619 arbeiten sollte. Doch in dem Haus gab es weder eine Firma dieses Namens noch das Zimmer 1619. Schließlich landete die Karte im Zimmer 619, wo das Federal Bureau of Investigation, abgekürzt FBI, ein Büro unterhielt. Die Anfangsbuchstaben des Adressaten und der Name der Firma deuteten an, dass die Karte (Abbildung 2.1) dorthin gelangen sollte. Sie kam aus einem japanischen Kriegsgefangenenlager und hatte sowohl die japanische als auch die amerikanische Zensur passiert. Der Absender war ein Leutnant Frank G. Jonelis. Die Leute vom FBI ahnten, dass es mit dem Text eine besondere Bewandtnis haben musste, und tatsächlich – wenn man die ersten zwei Wörter jeder Zeile liest, ergibt sich folgender Text: «After surrender fifty percent Americans lost in Philippines in Nippon 30%».[*] Es war die Nachricht über amerikanische Verluste, verborgen auf einer harmlosen Karte.

Bereits im 16. Jahrhundert hatte der italienische Arzt und Mathematiker Geronimo Cardano – wir werden noch von ihm hören – darüber nachgedacht, wie man in einem für einen naiven Leser harmlos klingenden Text eine Nachricht verstecken kann. Sein Vorschlag war eine Schablone, ähnlich der des Grafen Sandorf (Abbildung 1.3), welche aus einem Text nur bestimmte Buchstaben ausblendet, die, für sich gelesen, die geheime Botschaft ergeben. Abbildung 2.2 zeigt ein Beispiel. Natürlich müssen Sender und Empfänger die gleichen Schablonen besitzen – die Schablone ist der Schlüssel.

Abb. 2.1: Eine im Zweiten Weltkrieg aus japanischer Gefangenschaft an das FBI in Los Angeles gesandte Karte passierte unbeanstandet die japanische Zensur. Die ersten zwei Wörter jeder Zeile liefern, hintereinander gelesen, Informationen über amerikanische Verluste.

Es muss nicht immer eine Schablone sein. Herbert W. Franke gibt in seinem Buch Die geheime Nachricht[*] als Beispiel für eine andere Methode das Telegramm «Noch einmal tiefempfundene Anteilnahme. Rasche Rückkehr erforderlich. Von Norbert alles Liebe. Paula.» Wenn man die Anfangsbuchstaben aller Wörter von hinten nach vorn liest, findet man eine geheime Nachricht. Die Wachstäfelchen (Seite 25) sind ein weiteres Beispiel dafür. Man nennt diese Art der Nachrichtenübermittlung, bei der ein Unbefugter gar nicht ahnt, dass er eine verborgene Nachricht vor Augen hat, Steganographie. Dazu gehört auch die Methode, bestimmte Buchstaben für den nicht eingeweihten Betrachter kaum erkennbar hervorzuheben.

Abb. 2.2: In einem harmlosen Text ist eine brisante Nachricht verborgen, die erst hervortritt, wenn man eine Schablone (im Bild grau) über ihn legt, die nur einzelne Buchstaben (im Bild weiß) freigibt.

Im Mai 1996 wurde in Hamburg der Kürschnermeister Lutz Reinstrom zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte zwei Frauen in einem Keller gefangen gehalten, gequält und schließlich getötet. Um die Spuren zu verwischen, hatte er seine Opfer gezwungen, Grußkarten, die er später absandte, an ihre Angehörigen zu schreiben, Mitteilungen, aus denen hervorgehen sollte, dass sie sich ins Ausland abgesetzt hätten. Eine der Frauen fügte diesen Nachrichten einen Hilferuf bei und teilte den Namen ihres Peinigers mit, indem sie bestimmte Buchstaben dicker schrieb – vergebens, die verborgene Nachricht wurde übersehen. Die Leichen der Frauen löste Reinstrom in Fässern mit Säure auf. Die Buchstabenhervorhebungen wurden erst später von einem Sachverständigen entdeckt und im Prozess gegen den Mörder verwendet. Abbildung 2.3 zeigt Ausschnitte aus zwei Karten mit den Hilferufen des Opfers des Hamburger Säurefassmörders.

Abb. 2.3: Die versteckten Hilferufe eines der Opfer des 1996 verurteilten Säuremörders von Hamburg. In der Verstärkung einzelner Buchstaben ist im oberen Ausschnitt das Wort «hilf» versteckt, während unten die Frau mit den verstärkten Buchstaben «luz» auf den Vornamen «Lutz» des Mörders hinweist.

In einem 1976 erschienenen Buch über Kombinatorik[*] haben die beiden Mathematiker Heinz-Richard Halder und Werner Heise ein klassisches mathematisches Problem beschrieben, das sogenannte Königsberger Brückenproblem. Wer den Text genau betrachtet, kann mit einiger Mühe erkennen, dass einzelne Buchstaben etwas fetter gedruckt und geringfügig tiefer gesetzt sind. Für sich gelesen bilden sie den Satz: «nieder mit dem sowjetimperialismus».

Zu den verborgenen Nachrichten zählen auch die mit einer Geheimtinte, einer farblosen Flüssigkeit, die bei Erwärmen oder irgendeiner chemischen Behandlung sichtbar wird, geschriebenen Mitteilungen am Rand eines Briefes oder zwischen den Zeilen. Erfahrene Agenten, denen die farblose Tinte ausgegangen ist, haben auch mit Urin gute Erfolge erzielt.

Während des Krieges kam die deutsche Abwehr auf die Idee, Nachrichten zu fotografieren und so zu verkleinern, dass der ganze Text auf einem winzigen Stück Film untergebracht werden konnte. Dieses wurde dann in einem mit der Schreibmaschine geschriebenen Brief unter der Farbe des Punktes am Satzende verborgen.

Es liegt in der Natur der in einem anscheinend harmlosen Text verborgenen Nachricht, dass sie nicht nur der unbefugte Entschlüssler übersieht, sondern möglicherweise auch der Empfänger. Wahrscheinlich hatte Sir John Trevanion einen Tipp bekommen, sonst hätte er den versteckten Hinweis, der ihm das Leben retten sollte, nicht entdeckt. Sir John, ein überzeugter Royalist in England, geriet in die Hände der Häscher Oliver Cromwells und wurde auf Colchester Castle gefangen gehalten. Zwei seiner Freunde waren dort bereits hingerichtet worden, und so wartete auch er auf das Todesurteil. Da erhielt er einen Brief, unterzeichnet mit R.T., die Identität des Absenders haben die Historiker bis heute nicht herausgefunden. Ich gebe im folgenden Anfang und Ende des in altertümlichem Englisch gehaltenen Schreibens wieder:

Worthie Sir John: – Hope, that is ye beste comfort of ye afflicted, cannot much, I fear me, help you now. That I would say to you, is this only: if ever I may …

… have done. The general goes back an Wednesday. Restinge your servant to command. – R.T.

Obwohl die Geschichte immer wieder erzählt wird, habe ich noch nie eine Erklärung dafür gefunden, woran Sir John erkannte, dass im Brieftext eine Nachricht verborgen war und dass jeder dritte Buchstabe nach einer Interpunktion zur versteckten Mitteilung gehörte. Damit ergibt sich aus dem vollen Wortlaut der Satz: «panelateastendofchapelslides», auf Deutsch: «Die Täfelung am östlichen Ende der Kapelle kann verschoben werden.» Sir John filterte diese Nachricht aus dem Schreiben heraus, bat um die Erlaubnis, in der Kapelle eine Stunde lang in sich gehen zu dürfen – ging aber nicht in sich, sondern seiner Wege.

Allerdings kann es auch geschehen, dass in einer harmlosen Nachricht irrtümlicherweise eine geheime Botschaft vermutet wird.

Wie Shakespeare eine Ehe stiftete

Die Entschlüsselung der japanischen Chiffriermaschine im Zweiten Weltkrieg, die von den Amerikanern «PURPLE» genannt wurde (Seite 274), ist eng verbunden mit dem Namen eines der berühmtesten Kryptologen der Welt, ja vielleicht des größten, den es je gab.

William F. Friedman wurde 1891 in Russland geboren. Seine Eltern wanderten im darauffolgenden Jahr in die USA aus. Die höhere Schule bereitete dem Sohn keine Schwierigkeiten. Unter dreihundert Studenten zählte er beim Abschluss zu den zehn besten. Erst arbeitete er als Angestellter bei einer Firma, die Dampfmaschinen verkaufte, dann besuchte er noch einmal eine landwirtschaftliche Schule, um schließlich an der Cornell-Universität in Ithaka im Bundesstaat New York Pflanzenzucht zu studieren. Um sein Studium zu finanzieren, arbeitete er als Kellner in einem Restaurant.