Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: agenda Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Für einen Moment flog ihm das Wort Völkerball durch den Kopf und verfing sich, blieb haften. Völkerball, das Unerwartete tun, das Außergewöhnliche, das, womit niemand rechnet. Auf der einen Seite der Kampf der kommunistisch geprägten Familie Baumann, die im festen Glauben an die Überlegenheit des Marxismus für einen historischen Neuanfang und eine bessere Zukunft für Deutschland kämpft. Auf der anderen Seite die Bechsteins, die als Unternehmer mit Wagemut in den turbulenten Nachkriegsjahren der Weimarer Republik ein Unternehmen gegründet und durch die Wirren der Zeit gerettet haben. Beide Familien geraten im weltumspannenden Überlebenskampf von Kommunismus und Kapitalismus in den Sog der Folgen dieses alle Maßstäbe verlierenden politischen Geschehens. Letztlich ist es die persönliche Kraft und Ehrlichkeit der Einzelpersonen, die die Voraussetzungen für einen persönlichen Neuanfang und ein Überleben im Privaten schaffen. „Völkerball“ ist ein historischer Roman, der in der Zeit von 1900 bis in die Gegenwart spielt. Im Vordergrund steht dabei das Schicksal von Dr. Georg Baumann, Major a. D. der DDR-Volksarmee, und Marie Christine Bechstein, Tochter einer Unternehmerfamilie aus Westdeutschland. Kurz vor dem Fall der Berliner Mauer verlieben sich die beiden ineinander. Klaus Dreessen studierte Volkswirtschaft in Münster und Hamburg und promovierte mit einem Thema über die DDR. Er verfasste neben seiner beruflichen Tätigkeit als Personalberater bereits mehrere Sachbücher. Nach der Wiedervereinigung verfolgte er die Fehlentwicklungen in Ostdeutschland bei der Privatisierung der Unternehmen durch die Treuhandanstalt und versuchte dagegen anzugehen. Mit diesem Roman wirft er nun einen Blick auf beide Seiten der ehemaligen Grenze und möchte damit einen Mosaikstein auf dem Weg zueinander setzen. „Die friedliche Revolution ist ein zu kostbares Gut, um es in den Mühlen der alltäglichen überkritischen Berichterstattung zu zermahlen. Diese Revolution könnte und sollte vielmehr das Fundament für einen neuen friedlichen deutschen Gründungsmythos bilden.“

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1515

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

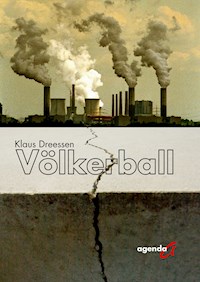

Klaus Dreessen

Völkerball

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2020 agenda Verlag GmbH & Co. KG

Drubbel 4, D-48143 Münster

Tel. +49-(0)251-799610

[email protected], www.agenda.de

Umschlagbilder:

oben: chris-up / photocase.de; unten: zettberlin / photocase.de;

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2020

ISBN: 978-3-89688-658-3

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Kapitel 1 – Eine fremde Welt

Kapitel 2 – Leben in Stalins rotem Faschismus

Kapitel 3 – Sturz in den braunen Faschismus

Kapitel 4 – Kinder mittendrin

Kapitel 5 – Suche nach den Wurzeln

Kapitel 6 – Rettungsversuche in der Psychiatrie

Kapitel 7 – Ein Wunder geschieht

Gewaltendämmerung – ein Nachwort

Endnoten

Kapitel 1 – Eine fremde Welt

Eine Reise in die DDR

Marie Christine Bechstein legte ihr Buch zur Seite und blickte aus dem Fenster. Seit zwei Stunden war sie jetzt mit dem Intercity von Frankfurt nach Leipzig unterwegs. Der Zug war um die Hügel des hessischen Berglandes gerollt und schlängelte sich nun kurvenreich an der Werra entlang, die an dieser Stelle parallel zu jener Grenze verlief, die Deutschland teilte. Auf die Grenzanlagen und über diese hinweg wanderte ihr Blick in eine ihr unbekannte Welt, die sich vom Augenschein in nichts unterschied von der Landschaft auf dieser Seite der Grenzanlagen. Und dennoch war das, was sie zu erspähen suchte, ein fremdes Land und ein feindliches dazu.

Sie starrte hinüber auf das Territorium, das unerreichbar und doch Deutschland war, gestern noch, vorgestern, jedenfalls zu Vaters Zeiten. Sie versuchte, Leben zu entdecken drüben, wo in der Ferne einige Häuser aufgetaucht waren. Aber sie verschwanden wieder aus ihrem Blickfeld, ohne dass es ihr gelungen war, einen Menschen zu erspähen. Sie versuchte es erneut an anderer Stelle. Es war wie ein plötzliches Jagdfieber, das über sie kam, der Versuch einen Zipfel von dem zu erhaschen, was so aufwändig verborgen gehalten wurde, eine Jagd nach Unerlaubtem, der Versuch einzudringen trotz Absperrung. Gleichzeitig stellte sich ein fast kindlich ungläubiges Staunen darüber ein, dass es möglich war in einer Zeit weltweiten Reisens und Fliegens ein Land mit einer über tausendjährigen Geschichte in zwei Hälften zu teilen und die eine Hälfte der Bevölkerung am Verlassen ihres Territoriums, die andere am Betreten zu hindern. Es war absurd. Aber diese Absurdität war hier an der Grenze nicht wahrnehmbar, ohne dass sich gleichzeitig eine Faszination einstellte über das Ausmaß und die Perfektion, die unerbittliche Schärfe der Teilung und dass die Welt darüber zur Tagesordnung übergegangen war. Das Obszöne war zum Normalfall erklärt worden. Und schon seit Jahren gab es Progressive unter den westdeutschen Politikern aller Parteien, die sich inzwischen eine gewisse Routine angeeignet hatten in der Abgabe von Erklärungen, mit denen sie diese Normalität wortreich begründeten. Dem unterlegten sie einen so satten Brustton persönlicher Überzeugung, dass für den skeptischen Zuhörer die anfängliche Vermutung, hier wolle ein verantwortungsbewusster Demokrat mit unterschwellig pädagogischer Absicht dem Volk das Unerreichbare als gar nicht mehr anstrebenswert erscheinen lassen, sich in Nichts auflöste, platzte wie eine Seifenblase und Raum machte für Enttäuschung, Erleichterung oder Wut, je nach politischem Standort. Ganz offensichtlich war eine stetig wachsende Zahl von Politikern und Bürgern tatsächlich der Meinung, das alles sei richtig und stabil, besser vielleicht sogar nicht nur für Europa und die Welt, auch für Deutschland. Freilich erhielten ihre Argumente ihre Durchschlagskraft erst durch das zigtausendfache Overkill–Potenzial der Raketen auf beiden Seiten dieser rasiermesserscharf gezogenen Grenze mitten durchs Land. Ein Großteil von ihnen programmiert auf den jeweils gegenüberliegenden feindlichen Teil dieses Landstrichs zwischen Rhein und Oder, auf dem es Wichtigeres zu gewinnen oder zu verlieren gab als Öl oder andere irdische Reichtümer. Es ging hier an dieser Grenze um nicht weniger als das zukünftige Wohl der gesamten Menschheit. Jedenfalls wurde dies von beiden verfeindeten Blöcken behauptet.

DDR und BRD, die verkrüppelten Restbestände des ehemaligen Deutschlands immer fest im Schlepptau ihrer jeweiligen Retter und Beschützer, frontal gegeneinander aufgestellt. Nichts und niemand würde diese Situation ändern können. Der einzige Fortschritt, der in vier Jahrzehnten seit 1945 erreicht worden war, bestand in der stillschweigenden Übereinkunft, alles so zu lassen wie es ist, jedenfalls keinen Krieg zu führen. Der Bau der Mauer in Berlin 1961 war das weithin sichtbare Zeugnis dieser Übereinkunft. Das wussten im Grunde alle. Die es nicht wahrhaben wollten im älteren Teil der deutschen Bevölkerung, wurden durch permanente „Kein schöner Land in dieser Zeit-Berieselung“ im Fernsehen von der Tristesse abgelenkt. Der jüngere Teil verspürte ohnehin keine nationalen Defizite, so schien es jedenfalls. Marie zählte sich nicht zu jenen. Sie hatte die Gewissheit der Unerreichbarkeit eines normalen Heimatlandes mit der Ignoranz verdrängt, wie man sie bei Müttern antrifft, die nicht an den Tod ihres sterbenskranken Kindes glauben.

In wenigen Minuten würde sie eindringen in das jenseitige verbotene Land, würde die Grenze übertreten und hineinfahren, legal, aber auch das war schließlich ein Eindringen. Und ein Zeichen, dass das Kind noch lebte und die Ignoranz der Mutter berechtigt war. Ein wenig ermüdet von der optischen Jagd nach lebenden Wesen im Feindesland ließ sie ihren Blick vom rollenden Zug mitziehen durch die Landschaft auf der anderen Seite von Fluss und Grenze, durch die jenseitigen Wälder und Felder. Zwischen diesen und dem Fluss, der hart bis an die Bahnschienen heran kam, lag der kahlgeschorene 200 Meter breite Todesstreifen, ohne Baum und Strauch, bestückt mit mehreren Reihen Stacheldrahtzaun, einem Betonpfad für die Grenzsoldaten der DDR, einem Signalzaun, Hundestreifen, Panzersperren und immer wieder in regelmäßigen Abständen die Wachttürme, 15 Meter hoch, gekrönt von einer überdachten Kanzel mit Sichtluken und Schießscharten nach allen Seiten, an den Dachkanten Scheinwerfer, ausgerichtet auf den öden, leergefegten Landstreifen. Sie dachte an die Menschen, auf die von diesen Türmen aus geschossen wurde, sobald sie ins Blickfeld der Grenzer kamen auf ihrem Weg von Thüringen nach Hessen, aus dem Haus der Großeltern in das Haus der Kinder. Abgeschossen wie Hasen. Jeder Verbrecher erhält seinen Prozess, selbst in der DDR. Der Republikflüchtling nicht. Er darf an Ort und Stelle exekutiert werden.

Welch ein Triumph, dachte sie, für alle, die uns nicht mögen. Den verhassten Feind von einst besiegt, ein Drittel amputiert und den Rest geteilt und gegeneinander in Stellung gebracht. Zu besichtigen aus dem rollenden Zug entlang dieses Flüsschens. So harmlos dahinfließend und doch globale politische Wasserscheide. Gemessen an den Waffensilos, die auf beiden Seiten in der Tiefe der Blöcke gebunkert waren, war das, was hier zu sehen war, eher beschaulich und verstellte den Blick auf die Tatsache, dass jeder der Giganten – jenseits von allen Friedensbekundungen – den Untergang des anderen herbeizuführen trachtete. Und der deutsche Michel mittendrin. Zwischen den Mühlsteinen würde er als erster zerrieben werden, wenn die Maschinerie in Gang gesetzt werden würde. Es würde das endgültige Aus der deutschen Geschichte werden. Ein Minderwertigkeitsgefühl, das ihr vertraut war solange sie denken konnte, bemächtigte sich ihrer bei diesen Gedanken. Dieses elende Gefühl, anderen unterlegen zu sein, Teil einer Generationsgemeinschaft zu sein, die in eine ausweglose Situation hineingeboren worden war. Diese Minderwertigkeit empfand sie nicht nur als Deutsche im Vergleich zu Menschen aus den umliegenden Ländern, sondern auch persönlich im Vergleich zu ihrem Umfeld, in dem Menschen lebten, die gefestigter waren als sie selbst und weniger anfällig für die Unzulänglichkeiten der politischen Situation des Landes. Die ein normales Leben lebten in dem Rahmen wie er nun einmal vorgegeben war. Die sich für Dinge engagieren konnten ohne innere Vorbehalte.

Genau das konnte sie nicht. Ihr erschien alles, was bisher an sie herangetragen worden war, eher als etwas Vorläufiges, nicht den Kern berührend Nebensächliches, nicht wirklich wert, dass man sich festlegte und dafür kämpfte. Das wirklich Bedeutsame, das Lebensentscheidende, das, was den Sinn des Lebens hätte ausmachen können, dessentwegen man geboren wird, das lag entweder in einer unbestimmten Zukunft oder es war vollständig in der Vergangenheit von der Elterngeneration verspielt worden, in der Zeit vor ihrer Geburt. Damals waren alle entscheidenden Schlachten geschlagen worden, deren Folgen heute ihr Leben bestimmten, damals hatten Entscheidungen für oder gegen etwas angestanden, deretwegen zu engagieren sich gelohnt hätte. Damals waren Mut und Kraft und volles Engagement gefragt gewesen, für oder gegen den Lauf der Dinge. Das Leben jetzt war ein Leben aus zweiter Hand. Nichts wirklich Entscheidendes konnte angegangen werden, die Dinge waren festgelegt. Im Politischen festgelegt auf die denkbar grausamste, niederschmetterndste Art: Anstatt mit Stolz auf die Gemeinschaft, der man angehört, von Großem zu träumen und Großes zu tun – in allem das genaue Gegenteil. Sie war nicht in der Lage, sich aus dieser Verstrickung des Landes persönlich zu befreien, davon zu abstrahieren, einfach so zu tun, als ginge sie das nichts an. Es gab Ketten, die ihr persönliches Befinden an das staatliche banden. Grund dafür war wohl auch ihr Vater, den sie nicht kannte, der im Krieg verloren gegangen war.

So hoffte sie, es würde eines Tages noch kommen, dieses Engagement, eine Begeisterung für das Leben, für einen Teil des Lebens, für etwas, das sie mit ganzem Herzen tun würde, das sie blind machen würde für Widerstände und Schwierigkeiten. Etwas, das ihre Kräfte mobilisieren würde und sie stark und unüberwindbar machen würde. Sie würde dann Tritt fassen und sich engagieren für irgendetwas Gutes, etwas unbezweifelbar auf Dauer gültiges Gutes. Alles bisher Erlebte wären dann nur Vorübungen gewesen, um für das entscheidend Wichtige gewappnet zu sein. Sie dachte diesen Gedanken und zweifelte gleichzeitig an ihrem Verstand, der ihr sagte, dass sie in Amerika mit John Mc. Domen verheiratet war. Und dennoch spürte sie, war dies die Wahrheit. Sie war nicht gefestigt, nicht in sich, nicht in ihrer Familie und auch nicht hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Einbindung in einen Freundeskreis oder ein darüber hinaus gehendes Beziehungsgeflecht. Alles war irgendwie flüchtig geblieben. Flüchtig wie ihre Bildung. Trotz Abitur und Studium war sie lückenhaft in allen Bereichen, auch in Geschichte. Von den Deutschen als Volk hatte sie eher das Bild eines zipfelmützigen, weltfremden Träumers im Kopf, als das eines auf Raub und Terror ausgerichteten ständigen Welteneroberers. Aber auch dieses Bild speiste sie mehr aus dem Bauch als aus akkuratem Wissen.

Sie fühlte sich nicht gut. Diese Gedanken deprimierten sie. Es war das genaue Gegenteil dessen, was sie gebraucht hätte in ihrer augenblicklichen Lage. Sie spürte eine bedrohliche Leere in sich. Als sie ihren Blick ins Abteil richtete, traf er sich mit dem der jungen Frau gegenüber. Auch sie machte einen bedrückten, vielleicht sogar angespannten Eindruck. Sie nahmen keinen Kontakt zueinander auf. Beide waren sie offensichtlich mit ihren Gedanken sehr weit weg. Es war ein Fehler gewesen aus Amerika zu fliehen, dachte sie. Sie wünschte, sie wäre dort geblieben.

Und plötzlich war John ihr ganz nahe und für einen Moment verlor sie sich in den Erinnerungen an den Anfang mit ihm in Heidelberg. Sie hatte sich in ihn verliebt, seines Lachens und der Leichtigkeit wegen, mit der er überall ankam und sie dabei mitnahm. Er konnte lachen wie niemand sonst, den sie kannte. Es war ein freies, offenes Lachen ohne einen Unterton wie man ihn oft hören kann, wenn Schadenfreude mitschwingt oder Aggression oder Verklemmtheit. Wenn er lachte, lachte sein ganzes Gesicht, seine blauen Augen, sein Mund und es lachte sein Herz. Das spürte sie. Es war wie auf einem Karussell gewesen mit ihm, für das er einen Freifahrtschein hatte. Und er nahm sie mit, endlich fuhr sie mit und wurde beneidet. Alles war gut geworden, ihr langes Zögern, das Warten, das Nichtmitmachen, das Beiseitestehen und Verzichten. Die Rücksichtnahme auf die Eltern bei allem, was andere taten und sie eben deshalb nicht tat, weil sie ahnte, die Eltern, der Stiefvater vor allem, würde es nicht wollen. Die Musik der Beatles hatte sie ebenso abgelehnt wie Elvis und den Rock‘n‘Roll. Eine Jeans hätte sie gern gehabt.

Mit John war alles zu einem guten Schluss gekommen. Und es war sichtbar geworden für alle, die sie sahen auf diesem Karussell, das John ihr bot. Der Amerikaner in Heidelberg verliebt in ein blondes deutsches Mädchen: ein Märchen, das sie in so vielen Facetten durchlief, mit ihm an der Hand in den Neckarauen, mit ihm in der Uni, mit ihm in der Altstadt, in der längst mehr Kneipen geöffnet hatten als vor dem Krieg, mit ihm auf der Riverboat-Shuffle nachts auf dem Fluss. Vorn am Bug hatten sie gestanden, wo kein Motorengeräusch die Stille durchbrach. Nur das leise Rauschen der Bugwelle drang zu ihnen hoch, während das Schiff lautlos durch die Dunkelheit glitt und die Jazzband ihren getakteten Übermut mal mit Tempo in den sternenklaren warmen Sommerhimmel hinaufjubelte, um kurz darauf die sanften Töne eines Blues wie Perlen über das Wasser kullern zu lassen, wo sie sich im Dunkel der Nacht verloren, während das Ufer mit den Lichtern aus den Häusern an ihnen vorüber glitt. John war still und offensichtlich beeindruckt gewesen von der Szenerie. Sanft hatte er seinen Arm um sie gelegt. Sie fühlte sich sicher in seinen Armen und liebte gerade seine Schüchternheit, die in einem sie bezaubernden Gegensatz zu dem stand, was er sich bei seinem Aussehen hätte erlauben dürfen. Als sie die erste Nacht miteinander verbrachten, war das ein gemeinsam bestandenes Abenteuer gewesen. Auch für ihn, das war ihr nicht verborgen geblieben und sie liebte ihn deswegen inniger noch, wenn sie sah, wie er sich in diesen Momenten mühte, als Mann zu erscheinen. Damals erst hatte ihr Leben begonnen. Mehr Menschen hatte sie mit ihm kennen gelernt als in der ganzen Zeit davor. Und immer hatte sie mit ihm im Mittelpunkt gestanden. Das war ein Zeitpunkt gewesen, an dem sie glaubte, die Unverbindlichkeit ihres bisherigen Lebens verlassen zu haben. Im Grunde war es wie eine Neugeburt und es war eine ohne den deutschen Ballast, spätestens wenn sie mit ihm nach Amerika ziehen würde. Beide hatten sie Betriebswirtschaft studiert und nach bestandenem Examen hatten sie geheiratet. Die amerikanische Verwandtschaft war herübergekommen und hatte sich begeistert gezeigt von der Schönheit der Stadt, die im Krieg nicht in dem Maße zerstört worden war wie die anderen deutschen Städte, weil die Amerikaner ihr Hauptquartier hier errichten und nicht in einer Trümmerwüste hatten leben wollen. Er fehlte ihr jetzt. Aber sie wusste, es war vorbei. Sie selbst hatte es versaut. Und das war genau das richtige Wort. Sie ließ es so stehen.

Sie wurde durch eine lauter werdende Diskussion im Abteil aus ihren Gedanken gerissen, die sich zwischen zwei Herren entwickelt hatte, die sich gegenüber saßen. Füllig mit Kugelkopf und dunkler Hornbrille der eine, um die vierzig Jahre alt, und ihm gegenüber ein etwas älterer, graumelierter, aber sportlich und gebräunt erscheinender Mittfünfziger. Die wenigen Wortfetzen, die sie im Unterbewussten mitbekommen hatte, signalisierten ihr, dass es um Politik ging und um das leidige Thema der deutschen Schuld, das sich hier bei der Vorbeifahrt an der verhassten Grenze offensichtlich entzündet hatte wie ein Streichholz an der Schachtel. „Wissen Sie“, sagte der Graumelierte, „ich bin Kriminalkommissar und ich kann Ihnen versichern, dass in jedem meiner Fälle einem Verdächtigen mehr Aufmerksamkeit zuteil wird bei der Frage nach seiner Schuld oder auch nur seinem Anteil an der Schuld, als wir bisher der Generation unserer Eltern haben zuteil werden lassen bei der Frage nach ihrer individuellen Schuld an dem, was damals geschehen ist.“ Sein Blick traf sich mit dem des Kugelkopfes und verharrte bohrend auf ihm. Dann fuhr er fort:

„Und wenn ich als Polizist jemanden festnehmen will, weil der des Mordes hinreichend verdächtig ist, dann hat der einen Anspruch auf anwaltliche Unterstützung und später im Prozess auf eine Verteidigung, die nur eine einzige Aufgabe kennt: Die Wahrnehmung ausschließlich seiner Interessen gegenüber dem Staatsanwalt, der die entgegen gerichtete Zielsetzung verfolgt, damit der Richter sich aus beiden Darstellungen sein Urteil bilden kann.“ Wieder legte der Polizist eine bedeutungsschwangere Pause ein bevor er den Kreis schloss: „In unserem deutschen Fall unterziehen wir uns noch nicht einmal der Mühe, die ganz und gar Unschuldigen von den wirklich Schuldigen zu trennen. Ich frage mich warum?“

„Danke für die Belehrung“, erwiderte sein Gegenüber grinsend. „Ich bin Jurist. Sie können ein gewisses Grundwissen über die Prozessordnung bei mir voraussetzen.“

„Umso besser, dann beantworten Sie mir doch bitte folgende Frage: Warum tun wir nicht das im Großen, was unser Präsident uns im Familiären vorgemacht hat? Er hat seinen Vater, der nicht nur Mitglied der NSDAP gewesen ist, sondern dem Regime als Staatssekretär im Auswärtigen Amt und später als Botschafter in Rom gedient hat, in Nürnberg vor dem Kriegsverbrechertribunal mit der größten Selbstverständlichkeit anwaltlich vertreten und verteidigt. Richard von Weizsäcker, der selbst als Soldat im Krieg gewesen ist, ist über den Verdacht der Rechtsradikalität gewiss erhaben. Die Verteidigung seines Vaters hatte auch nicht zum Ziel, das Furchtbare zu leugnen. Aber er wollte ihm helfen, den tatsächlichen Anteil seiner Schuld zu ermitteln und die Bereiche seiner Unschuld deutlich zu machen. Der Vater wurde 1949 zu sieben Jahren Haft verurteilt, bereits 1950 entlassen und galt nach Abbüßung der Strafe als unbescholtener Bürger. Warum widerfährt Millionen von Deutschen, die nicht einmal Mitglied in der NSDAP gewesen sind, geschweige denn im Dienste des Regimes gestanden haben, die keinerlei Schuld auf sich geladen haben, nicht mindestens die gleiche Sorgfalt? So wie die Dinge heute liegen, ist der rechtskräftig verurteilte, mit Schuld beladene Nationalsozialist, der seine Strafe verbüßt hat, psychologisch besser dran als der vollkommen unschuldige Unbeteiligte. Der eine kann sich – wie nach der Beichte – rehabilitiert fühlen, während dem unbeteiligten Bürger irrationale Schuldgefühle suggeriert werden, weil er die brutalste Diktatur, die je über Europa hinweggefegt ist, zunächst nicht verhindert und später nicht mit bloßen Händen zu Fall gebracht hat.“

„Sie können einen Einzelnen verteidigen“, entgegnete der Kugelkopf, „nicht das Kollektiv. Das haftet gesamtschuldnerisch für alles, was in seinem Namen getan wurde. Und das ist auch gut so. Und genau dieser Beichteffekt, den Sie dem Herrn von Weizsäcker zugestehen können, den darf es für das Volk eben nicht geben. Genau das muss auf Dauer verhindert werden, damit dieses Verbrechen immer im kollektiven Gedächtnis bleibt. Nur dadurch kann eine Wiederholung verhindert werden.“

„Mon dieu!“, rief die Dame neben dem Graumelierten, die offensichtlich seine Ehefrau war und sich mit diesem Ausruf als Französin zu erkennen geben wollte, „diese Logik erschließt sich mir nicht. Genau umgekehrt wird viel eher ein Schuh daraus. Wenn Sie das Kollektiv nicht verteidigen können, dann können Sie es auch nicht verurteilen. Es ist doch wie überall im Leben: Wenn Sie für was auch immer alle verantwortlich machen, fühlt sich keiner wirklich verantwortlich. Wenn Sie alle für schuldig erklären, fühlt sich niemand schuldig. Statt die ganze damalige Generation immer wieder pauschal mit der Frage anzugreifen: „Wie konntet ihr nur?“ sollten Sie lieber jeden Einzelnen fragen: „Was hat er wirklich getan?“ Und wie sah der Alltag in der Diktatur aus? War es eine Zeit, in der von Anbeginn an täglich Furchtbares getan werden musste – von allen? Oder war es vielleicht wie ein Leben im Auge eines Taifuns, in dessen Zentrum Ruhe herrscht, während an den Rändern die Welt aus den Angeln gerissen wird? Wo drinnen im Reich, im Auge des Taifuns, vor dem Krieg jedenfalls, die deutschen Menschen ein fast normales Leben führen konnten? In dem sie zudem abgelenkt werden konnten durch große Dinge im Sport, in der Technik, in der Selbstdarstellung, auch in der Politik? Ist das denkbar? Konnte man glücklich sein in den Zeiten vor dem Krieg?“

„Nein, konnte man nicht. Wer es dennoch war, hatte sich schon schuldig gemacht.“

„Ein schnelles Urteil.“

Die Französin, die als Psychologin beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden arbeitete und da ihren Mann kennen gelernt hatte, blickte irritiert auf den selbstzufriedenen Mann ihr gegenüber.

„Sind Sie sicher“, fuhr sie fort, „Sie selbst hätten sich in der damaligen Situation anders verhalten? Sie wären sofort in den Widerstand gegangen? Hätten dieses Regime unter den damals obwaltenden Bedingungen bekämpft?“

„Allerdings“, war die trockene Antwort „das hätte ich. Da können Sie ganz sicher sein. Ich kenne meine Pflichten als Staatsbürger sehr genau. Und die nehme ich auch wahr.“

„Heute“, ergänzte der BKA-Mann mit einem verächtlichen Unterton.

„Nein, ich habe das 1968 in der Studentenbewegung schon getan, ich tue das heute und ich hätte es auch damals getan, seien Sie unbesorgt“, konterte sein Gegenüber und lehnte sich zufrieden zurück.

Es entstand eine Pause, wohl auch weil niemand Lust verspürte eine solche Behauptung in Frage zu stellen. So blieb sie unwidersprochen ohne dadurch glaubhafter zu werden.

Marie war müde. Beim Blick aus dem Fenster erschien ihr dieser Zug, wie er auf seinen festen Gleisen von der Lok mit den Wagen im Schlepptau an der Grenze der beiden Teile Deutschlands entlang gezogen wurde, plötzlich wie der Schlitten eines Reißverschlusses, der von unsichtbarer Hand gezogen einen Theatervorhang öffnete, hinter dem das deutsche Drama wie eine offene Wunde wieder zum Vorschein kam. Diese Wunde wurde größer, hässlicher und bedrohlicher, je weiter der Vorhang sich öffnete. Dabei schien niemand wirklich Lust auf die Fortsetzung der Öffnung zu verspüren. Und doch gab immer wieder ein Wort das nächste. Sie kamen nicht los davon. Es war wie ein Fluch, der sie festhielt in diesem Sumpf, aus dem es kein Entrinnen gab. Keiner von ihnen konnte in die gleichgültige Gemächlichkeit des Reisenden zurückfallen, der gelangweilt aus dem Fenster in die Landschaft blickt. Sie alle im Abteil konnten sich weder dem Blick auf die Wunde entziehen, noch konnten sie die Fahrt dieses Zuges aufhalten. Sie waren auf seltsame Weise Gefangene dieses Vorgangs. Das lag wohl auch daran, dass es Ewigkeiten zurück zu liegen schien, dass es Deutschen vergönnt war zu träumen und sich für gut und stark und gerecht zu halten, für ehrlich und friedlich. Diese Zeit, in der wir den Kampf für Gerechtigkeit und gegen das Böse viel eher als unser typisches Merkmal in Anspruch nehmen konnten, wie jedes normale Volk es auch tut.

Dann war es still geworden im Abteil. Die Diskussion war wegen Ermüdung abgebrochen worden. Aber das Thema war in den Köpfen noch eine Weile präsent. Es schwang dort noch nach, wie eine Kirchenglocke still weiter schwingt nachdem der Zug vom Seil genommen ist und der Schlegel den Rand nur noch manchmal, leiser werdend und dann gar nicht mehr berührt. Jeder war wieder allein mit sich. Marie Bechstein erkannte ein paar Soldaten, die auf dem Betonpfad im Gleichschritt marschierten. Exakt und straff. Typisch deutsch dachte sie für einen Augenblick, verwarf diesen Gedanken aber sofort wieder. Sie hatte amerikanische Soldaten auf Paraden gesehen und in Arlington am Grab Kennedys. Die legten dort einen Drill an den Tag, der jeden alten Reichswehroffizier vor Neid hätte erblassen lassen. Den auf totale Zivilität getrimmten deutschen Durchschnittstouristen hielt nur die Ehrfurcht vor dem toten Kennedy von einem nicht angemessenen Lächeln ab angesichts des operettenhaft zackigen Auf und Abs und Hin und Her von Gewehr und Gebeinen der Soldaten bei der abendlichen Wachablösung. Beim Militär hört die amerikanische Lässigkeit auf.

Die schattenhafte Eintrübung ihrer Stimmung, die sich in der plötzlichen Stille ihrer bemächtigt hatte, alarmierte sie. Sie wollte sie nicht zulassen. Das nahm sie sich vor. Ein bisschen fester vielleicht, als es nötig gewesen wäre. In den hintersten Verästelungen ihres Bewusstseins registrierte sie den Vorbeiflug der Frage, warum sie sich überhaupt mit dem Gedanken an ihre Stimmung aufhielt. Und sie erinnerte sich in diesem Moment an eine Besonderheit ihrer Befindlichkeit, die sie von Zeit zu Zeit überfiel. Nie hatte sie andere davon berichten hören. Sie hatte auch selbst niemals mit irgendjemandem darüber gesprochen.

Die wahrgenommene Welt in ihr rückte dann gewissermaßen ein Stück weit weg von ihr. Von einem Augenblick zum nächsten, als wenn jemand in ihr einen Schalter umgelegt hätte, betrachtete sie das gleiche Umfeld dann von einem anderen Punkt aus, mit einer anderen Perspektive. Sie war dann dem aktuellen Geschehen entrückt. Als ob ihr Akku auf eine Sparfunktion umgeschaltet hätte, war sie nicht mehr aktiver Teil des Geschehens und sie war jedes Mal wenn es geschah erschrocken darüber, dass es geschah, ohne sich aber ernsthaft deswegen zu ängstigen. Es war ein bisschen wie in einer fremden Welt und die war nicht schöner, das spürte sie. Irgendwo lauerte da vielleicht etwas Bedrohliches, von dem sie nicht wusste, was es war. Deshalb war es immer ihr Bestreben gewesen, so schnell wie möglich den Weg zurück in die reale Welt zu finden. Meist erfolgte dieser Wechsel ebenso plötzlich wie der voran gegangene, ohne eigenes Zutun. Manchmal musste sie nachhelfen, um ihn zu finden. Es reichte häufig, wenn sie sich aus ihrer Erstarrung löste und aktiv wurde, indem sie sich mit einer beliebigen Bemerkung unvermittelt am Gespräch beteiligte, die dann aber unterging, weil sie nicht in den Zusammenhang passte. Oder sie legte – wenn sie allein war – das Buch, das sie gerade las, bewusst vor sich auf den Tisch, um sich dadurch ihrer selbst zu vergewissern. Es dauerte dann ein paar Minuten, bis alles wieder gerichtet war. Was blieb für eine Weile war ein schwindelartiges Orientierungsproblem und ein Schrecken, der sich wie ein Schatten auf ihre Stimmung legte. Er verlor sich wieder wie sich die Wellenringe im Wasser verlieren, die durch einen Steinwurf entstehen. Es gab sicher Schlimmeres als das, hatte sie sich immer wieder beruhigt. Nie hatte sie mit jemandem darüber gesprochen. Und nie hatte jemand bemerkt, was in ihr vorging. Es war auch nicht wichtig genug. Ihren Minderwertigkeitskomplex hatte sie jedenfalls nicht daher. Sie hätte ihn überhaupt rund heraus bestritten, wenn man ihr ihn unterstellt hätte. Dazu gibt es keinen Grund, hätte sie erwidert. Sie war die Tochter des Fabrikanten Wilhelm Bechstein. Der hatte nach dem Krieg die zerstörte Fabrik seines Vaters wieder aufgebaut. Er produzierte Schrauben in allen Größen und aus vielerlei Materialien. Es war so viel kaputt, zerbombt und demontiert gewesen nach dem Krieg, dass es zwangsläufig vieles gab, was zusammengeschraubt werden musste. Wilhelm war nicht ihr leiblicher Vater. Sie redete ihn deshalb mit seinem Vornamen an. Er war im Krieg schwer verwundet worden, hatte ein Bein verloren und war hoch dekoriert. Er sprach nie über diese Zeit. Mutter hatte ihr das Ritterkreuz einmal gezeigt, als es sich nicht vermeiden ließ. Sonst sprach auch sie niemals über den Krieg. Ihr leiblicher Vater war Karl Bechstein, der Zwillingsbruder von Wilhelm.

Er war aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Karl Bechstein hatte seine Tochter Marie nie gesehen. Sie war wenige Monate nach seinem Tod geboren worden. Die Umstände seines Todes waren unklar. Sie kannte sie jedenfalls nicht und ob Mutter sie kannte, wusste sie nicht. Auch darüber war nie gesprochen worden, von ihr nicht und von Wilhelm schon gar nicht. Die Person ihres Vaters war ihr so gut wie unbekannt. Außer einigen Fotos hatte sie nichts von ihm gesehen. Der Versuch, ihn durch Wilhelm zu ersetzen, war in ihren Augen nur mäßig gelungen. Es gab Momente, in denen sie ein heißes Verlangen spürte, mehr über ihren Vater zu erfahren. Daniel, ihr Bruder war diesbezüglich besser dran gewesen. Er war 1948 geboren, ein Jahr nachdem Mutter und Wilhelm geheiratet hatten. Aber er hatte sich mit Wilhelm nicht verstanden. 1968 hatte er nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihm das Haus verlassen und war nicht wieder aufgetaucht.

Im Bechstein’schen Unternehmen hatte sie nach dem Abitur einige Zeit gearbeitet bevor sie dann doch noch begonnen hatte in Heidelberg Betriebswirtschaft zu studieren. Sie war jetzt Mitte vierzig und wusste, dass sie noch immer gut aussah. Ihr war bewusst, dass dies kein Verdienst war, aber es war eben so. Jetzt fühlte sie sich ein wenig schlapp und irgendwie abgekämpft. Wahrscheinlich der Jetlag, sagte sie sich. Die Rückkehr aus Amerika lag erst zwei Tage zurück. Eine Jugendfreundin hatte einmal als sie fünfzehn war beiläufig zu ihr zu sagen gewagt, ihr Eindruck sei, dass sie, Marie, innerlich völlig leer sei. Das hatte sie damals wie ein Keulenschlag getroffen und sie hatte es bis heute nicht vergessen. Warum fiel ihr das um Himmels willen hier im Angesicht der Trostlosigkeit der DDR-Grenzanlagen ein?

Der Abschied aus Amerika war nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Vielleicht überfiel sie deshalb diese Stimmung. Aber sie wollte sich nicht damit auseinandersetzen. Nicht jetzt. So viel nur gestand sie sich ein: Sie suchte einen Neuanfang. Sie brauchte Abstand von all dem. Sie war auch deshalb nach Leipzig aufgebrochen, um innerlich davon los zu kommen. Es war nicht ganz einfach gewesen, so kurzfristig noch die Einreiseformalitäten zu erledigen und die Änderung von „Wilhelm Bechstein“ auf ihren Namen durchzukriegen. Aber für ihre Messe vollbrachten die DDR-Gewaltigen manchmal auch Wunder. Der Büroleiter von Bechstein hatte sie mit ihrem Mädchennamen angemeldet und seinen Fehler zu spät bemerkt. Für ihn war Mc. Domen noch immer ein sehr fremder Name. Nun hoffte sie, dass sich daraus keine Komplikationen ergeben würden. Sie hatte keinen festen Terminplan. Sie hatte ein Zimmer gebucht im Hotel „Wilhelm Pieck“ und versuchte sich auf das, was vor ihr lag, zu freuen. Mit diesen Gedanken unterdrückte sie die aufgekommenen ängstlichen Beklemmungen und machte sich Mut. Es war ihr freier Wille, in diesen verhassten Staat einzureisen. Und während sie den positiven Nachhall dieses moralischen Posaunenstoßes aufnahm, wurde dessen Wirkung verstärkt durch den Gedanken, dass zur Messezeit willkürliche Übergriffe gegenüber westlichen Kaufleuten eher unwahrscheinlich sein würden.

Es sind diese Gedankennetze, deren der Mensch sich meist gar nicht bewusst ist, die seine Angst verscheuchen. Er vertraut darauf, geschützt zu sein, ohne zu wissen, warum und durch wen. Im Auto wie im Flugzeug und eben auch in Staaten wie der DDR. Es passiert immer etwas, aber nicht uns. Wir machen es uns nicht bewusst, aber wir vertrauen auf Netze, die uns fangen, wenn wir stürzen, ohne zu wissen, wer sie gespannt hat. Ohne sie könnten wir möglicherweise nicht leben. Sie werden gewoben im Kindesalter. Durch das Erleben der Fürsorge von Vater und Mutter. In einer Welt von Ordnung und Sicherheit wächst die Gewissheit, geschützt zu sein und verdichtet sich zu diesem unbewussten Netz. Wer ganz sicher sein will, bleibt zusätzlich Mitglied der Kirche. Da erhält er es schwarz auf weiß, dass das Netz unter ihm ist. Der Papst sorgt bei den Katholiken dafür. Bei den Protestanten fehlt solch eine Vaterfigur. Das katholische Netz ist auch sonst sichtbarer als das protestantische. In dem katholischen Dorf ihrer Jugendzeit hatte Marie immer begeistert aus dem Fenster geschaut, wenn die ganze Gemeinde bei der Prozession an Fronleichnam mit Musik und Gesang und Weihrauchkübel schwenkendem Priester samt Messdienern durch die mit Fahnen und Birken geschmückten Straßen zog. Den mitmarschierenden Menschen sah man es an, dass sie sich sicher fühlten. Es war ein schönes Netz, das sich da unter allen ausbreitete. Die Protestanten sind viel ernster. Keine Prozessionen, keine bunten Fahnen. Ein Netz kann man bei ihnen nicht entdecken. Man muss schon sehr daran glauben, dass es da ist. Vielleicht werden Intellektuelle auch deshalb eher vom protestantischen Weg angesprochen. Sie mögen meist das sichtbare Netz nicht so deutlich, weil ein Netz auch fesselt. Und Intellektuelle haben meist ihr eigenes Netzwerk. Dessen Fäden sind die starken Trossen des Verstandes, sie erscheinen dem Denker angemessener, weil rationaler, wahrhaftiger, unzerstörbar und für die Ewigkeit gewoben. Wenn sie dann dennoch rosten und reißen eines Tages, verfallen die Schutzlosen dem Alkohol oder bringen sich um.

Über Land und Leute der DDR wusste Marie Bechstein nicht mehr als das, was in den Zeitungen stand. Das waren meist Meldungen über Zwischenfälle an der Berliner Mauer, wenn die Volkspolizei auf Flüchtlinge geschossen hatte oder es waren Berichte über besonders zynische Stellungnahmen der DDR-Führung zur Politik der Bonner Regierung. Es waren immer negativ besetzte Meldungen. Sie blickte aus dem Fenster und sah, dass der Zug jetzt in den Grenzbahnhof einfuhr, wie er im Schritttempo Tuchfühlung aufnahm mit der Brutalität der Grenzanlagen, die hier aus der Nähe erst mit ihren Maschendrahtverhauen, Gittermasten, Baracken, Stacheldrahtzäunen ihre schamlose Obszönität offenbarten. Sie spürte, wie die Spannung im Abteil anstieg. Es trat eine fast gespenstische Ruhe ein, deren Wirkung noch verstärkt wurde durch die erheblich reduzierten Fahrgeräusche des langsam dahin kriechenden Zuges. Die Lok überfuhr seltsam geduldet von der feindlichen Allgewalt der DDR-Uniformierten endgültig die Demarkationslinie, die hier Staatsgrenze hieß und rollte hinein in ein Imperium, das von hier bis an die Grenzen Chinas und des Pazifischen Ozeans bei Wladiwostok reichte. Er zog alle Reisenden hinein in die Verfügungsmacht des Erzfeindes und war praktisch zu einem rollenden Gefängnis in Feindesland geworden. Denn verlassen konnte den Zug vor Leipzig niemand und es würde auch niemand unterwegs einsteigen dürfen. Er würde an keinem Bahnhof vor Leipzig mehr halten.

Das Gefühl der Beklommenheit wich auch nicht, als der Bahnhofslautsprecher die Reisenden im schönsten Sächsisch auf das Herzlichste im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat begrüßte, nachdem der Zug mit einem letzten lauten Quietschen zum Stehen gekommen war. Nach etlichem Warten öffnete sich die Tür zum Abteil und da standen sie, die beiden Repräsentanten der Staatsmacht.

„Ihre Papiere.“ Mehr sagten sie nicht. In preußischen Uniformen, mit sozialistischen Hammer und Zirkel-Symbolen, unnahbar in der Haltung, mit Gesichtern, die erfolgreich nichts als Pflichtbewusstsein zum Ausdruck brachten, entsprachen sie in ihrem auf Abstand und Abschreckung getrimmten Erscheinungsbild dem der gesamten Grenzanlage. Marie empfand sie als Personifizierung der Trostlosigkeit und kämpfte erneut gegen den Schatten in sich. Sie nahm sich vor, niemanden zu provozieren, zeigte ihre Papiere und füllte das Formular aus, in dem Angaben über das mitgeführte Westgeld abgefragt wurden, die bis auf den letzten Pfennig genau sein mussten. Die Kontrolle erfolgte schweigend. Bis einer der beiden Uniformierten sich vor der jungen Frau aufbaute, die bisher so auffällig schweigsam ihr gegenüber gesessen hatte. Sie mochte um die dreißig sein und hatte während der ganzen Diskussion nicht einen Satz gesagt.

„Sie sind Frau Simmerling?“, hörte sie den Vopo fragen. Die junge Frau schwieg.

„Gerda Simmerling, geborene Herrmann“, fuhr der Vopo fort und sah unverwandt in ein aufgeschlagenes Buch, ohne einen Blick auf die Frau zu richten „Jahrgang 1950, geboren in Halle, letzter Wohnsitz Klara-Zetkin-Straße 36?“

„Ja“, hörte sie die Frau sagen. Auch sie nahm keinen Blickkontakt mit dem Vopo auf, blickte auf ihre Hände, die sie krampfhaft gefaltet in ihren Schoß gedrückt hielt.

„Nehmen Sie Ihr Gepäck und folgen Sie mir. Sie müssen den Zug hier verlassen“, kommandierte der Vopo, während der zweite – abgelenkt durch diesen Zwischenfall – die Papiere von Marie Bechstein zurückgab, ohne sie noch recht in Augenschein genommen zu haben.

„Nein“, sagte die Frau jetzt, „bitte warum denn, ich muss zu meiner Familie nach Leipzig, meine Eltern wohnen doch noch dort. Meine Mutter ist schwer erkrankt. Ich muss sie pflegen und den Vater versorgen.“

„Wir haben in der DDR für solche Fälle genügend Einrichtungen, die sich um erkrankte Personen kümmern.“

„Nicht bei meiner Mutter.“

„Das hat ja auch seinen Grund. Den kennen sie. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen, meine Gutste, vor Ihrer Republikflucht. Das ist ein Straftatbestand. Das wissen Sie doch. Kommen Sie.“

Während des Dialogs waren die übrigen Reisenden mit angehaltenem Atem diesem Gespräch gefolgt, ohne ein Wort zu sagen.

„Aber ich musste weg. Mein Verlobter wohnte in Mannheim. Wir hatten uns auf der Messe in Leipzig kennen gelernt. Wir sind seit drei Jahren verheiratet. Wir haben zwei kleine Kinder.“ Sie setzte Ihre Hoffnungen wohl weniger auf eine Einsicht oder ein Mitleid der Vopos als auf irgendein Wunder, das von den Mitreisenden hätte ausgehen können. Zu einem Teil war es vielleicht auch nur der Wunsch, sich diesen gegenüber zu rechtfertigen und ihr Schicksal darzulegen, das sie unschuldig in diese Situation geführt hatte.

„Lassen sie mich zu meiner Mutter.“

„Kommen Sie endlich, wir haben unsere Vorschriften.“

„Dann lassen Sie mich wenigstens hier aussteigen und zurück nach Mannheim. Ich muss doch auch zu meiner Familie dort zurück.“

„Wenn Sie nicht wollen, ich kann auch anders“, schnauzte der Vopo, der wohl merkte, wie die Sympathien der Mitreisenden der jungen Frau gehörten und der sich dadurch in die Enge getrieben fühlte und jetzt einen Entsatz zur Wahrung seiner Autorität brauchte. „Sie sind verhaftet“, sagte er so beiläufig wie möglich und hoffte auf ein Ende der Diskussion mit ihr. Noch während er sprach, hatte er hinter sich ans Koppel gegriffen und dort ein paar Handschellen gelöst, die er der jungen Frau gleich oberhalb der immer noch fest gefalteten Hände um die Handgelenke legte, während der zweite Vopo mit eisiger Teilnahmslosigkeit daneben stand.

„Das ist doch ungeheuerlich. Das können Sie nicht tun“, entrüstete sich der BKA-Mann, der es offensichtlich nicht mehr mit ansehen konnte, was sich vor seinen Augen abspielte. „Sie haben doch gehört, die Frau ist in einem Konflikt und entscheidet sich trotz der Gefahr dafür, ihre selbstverständliche Pflicht zu tun und zu Ihren Eltern zu fahren. Sie können doch deswegen niemanden verhaften. Haben Sie denn selbst keine Eltern? Und keine Kinder?“

„Joseph“, beeilte sich seine Frau zu beschwichtigen „sei ruhig, um Gottes Willen.“

„Halten Sie sich da raus“, ließ sich nun der zweite Vopo vernehmen. Sonst können Sie gleich mitkommen.“

„Hören Sie junger Mann“, fuhr der Polizist ungerührt fort, „ich bin Kriminalkommissar und sage Ihnen eines: Wenn der Lokomotivführer dieses Zuges jetzt den Rückwärtsgang einlegen würde und nur dreihundert Meter zurück über die Grenze fahren würde, dann würden Sie hier niemanden verhaften, sondern dann würde ich Sie verhaften. Wegen Freiheitsberaubung und Verstoßes gegen die Menschenrechte. Das verspreche ich Ihnen.“

„Versprechen Sie lieber nichts“, höhnte der erste der beiden. „Da wird nischt draus. Genau das ist ja euer Problem drüben, dass es den erwünschten Rückwärtsgang nicht gibt. Hier nicht im Zug und in der Geschichte auch nicht. Die geht immer nach vorn, immer nach den Gesetzen des historischen Materialismus von Karl Marx. Das habt ihr in der BRD nur noch nicht begriffen oder ihr wollt es nicht begreifen. Mit dem Rückwärtsgang fahren, das ist eure Spezialität. Das wissen wir. Deshalb sichern wir diese Grenze so sorgfältig, damit Elemente wie Sie nicht zu uns durchkommen können. Bei uns geht es nämlich voran, immer nach vorne und zwar an der Spitze des Fortschritts. Der einzige Trost für euch ist: Wir werden mit dem Fortschritt zu euch kommen. Eines Tages, und wenn wir kommen, dann kommen wir in voller Fahrt. Das ist das, was ich Ihnen versprechen kann. Und im Gegensatz zu Ihnen werden wir unser Versprechen halten. Sie werden sehen.“

Dann riss er den Koffer der jungen Frau aus dem Gepäcknetz. „Geh’n wir.“ Und sie verschwanden mit Frau Simmerling in Handschellen aus dem Abteil. Die übrigen Reisenden waren bemüht, es sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie sich wünschten, aus der Verfügungsmacht dieser Militaria so schnell wie möglich herauszukommen und in Westberlin – soweit dies ihr Ziel war und nicht Leipzig – wieder den Boden kultivierten Mittelmaßes zu betreten. Eine eisige Stille legte sich über das Abteil. Nichts außer dem Krachen zugeschlagener Türen entlang des Zuges war zu hören, ohne dass der sich in Bewegung setzte. Die Prozedur der Kontrolle an anderen Stellen im Zug dauerte an.

Der BKA-Mann zischte noch einmal ein „ungeheuerlich“ durch die Lippen und überließ sich dann auch der bleiernen Stille, die erst nach endlos erscheinender Wartezeit jäh durch eine plärrende Lautsprecherstimme unterbrochen wurde, die allen Reisenden im Namen des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und Generalsekretärs des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Genossen Erich Honecker, eine gute Weiterfahrt nach Leipzig und Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik wünschte. Dann setzte der Zug sich wieder in Bewegung. Die Vopos hinterließen eine Reisegesellschaft, die nicht mehr dieselbe war wie noch wenige Minuten zuvor. Schweigend saßen sie sich gegenüber. Keiner nahm Blickkontakt mit einem anderen auf.

Da räusperte sich der ältere Herr, der Marie gegenüber saß, die ganze Zeit in einem Buch gelesen hatte und sich später als Studienrat vorstellen würde. Er blickte den Kugelkopf, der neben ihm saß, sehr direkt und ausdauernd an, bis dieser fragte:

„Ist was?“

„War dies eben die Form, in der Sie Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für Recht und Gesetz gerecht werden? Die Verantwortung, die Sie vorhin noch so heftig von allen Menschen in der Nazizeit eingefordert haben? Hatten Sie nicht gesagt, Sie wären dieser Verantwortung unter den Nazis in jedem Falle gerecht geworden und würden das selbstverständlich auch heute tun?“

„Im Rahmen des rechtlich Möglichen natürlich“, entgegnete der. „Das versteht sich doch von selbst. Das folgt schon aus der notwendigen Anerkennung der normativen Kraft des Faktischen.“

„Ein schönes Wort. Diese normative Kraft. Was meinen Sie damit?“ Wollte der Studienrat wissen.

Gelangweilt entgegnete sein Nachbar: „Dieser Staat, die DDR, ist ein Faktum. Er ist real, er besteht. Er hat Gesetze. Die müssen befolgt werden. Das ist die normative Kraft, die von jedem Staat und jedem Gesetz ausgeht. Der Staat hat einen Anspruch darauf. Den muss er durchsetzen, sonst löst er sich auf. Genau das ist die normative Kraft des Faktischen.“

Ebenso unterkühlt und unbeeindruckt erwiderte der Studienrat: „Die hat es im Dritten Reich aber auch gegeben, oder? Das war ja auch ein Staat. Und was für einer! Viel stabiler noch und brutaler als dieser hier. Entsprechend stärker wird die normative Kraft des Faktischen unter Hitler gewesen sein. Aber damals wären Sie dazwischengefahren, haben Sie uns ja versichert.“

„Sie können das Nazireich nicht mit der DDR vergleichen“, empörte sich der Altachtundsechziger.

„Tun wir auch nicht“, sprang der Polizist ein. „Aber die Taten im Einzelfall können sehr wohl vergleichbar sein. Und gerade waren wir Zeugen so einer Tat. Keiner hätte sie wahrscheinlich verhindern können. Aber dass Sie sie nun auch noch rechtfertigen, muss schon irritieren, Herr Rechtsanwalt!“

„Sie sollten nicht übertreiben“, entgegnete der Jurist. „Wir sind nicht Zeugen eines Völkermordes geworden. Es ist eine einzelne Person betroffen und sie wird gewiss nicht hingerichtet werden.“

„Aber sie wird in ihren Rechten als Mensch, also in ihren Menschenrechten, durch eine staatliche Macht verletzt“, erwiderte der Kommissar. „Und wie diese Verletzung ihrer Rechte endet, darüber können Sie und wir nur spekulieren. Wir wissen nicht, was die der Frau noch alles anhängen werden. Wenn das nachrichtendienstliche Dinge sein sollten und wenn die dann irgend jemandem höheren Orts aus übergeordneter Sicht besonders gut ins Konzept passen sollten, wenn da noch alte Rechnungen zu begleichen sind, wenn persönliche Vorteile erreicht werden können, wenn damit Politik gemacht werden kann und wenn möglicherweise alles gleichzeitig zusammenpassen sollte – Politik und Persönliches – dann kann das sehr wohl ganz schlimm ausgehen für die Frau. Die DDR hat Gesetze wie das Dritte Reich auch Gesetze gehabt hat und sie ist ebenso wenig ein Rechtsstaat wie das Dritte Reich einer war. Und die DDR hat die Todesstrafe wie auch das Dritte Reich sie hatte. Also erzählen Sie mir jetzt nicht: So schlimm wird es schon nicht werden. Die Politik kann hier jederzeit das Recht aushebeln, manipulieren. Die letzte rechtliche Instanz in der DDR ist die Partei, das Zentralkomitee der SED. Dort wird entschieden, was mit jemandem geschieht, wenn er wichtig genug ist. Wenn die das wollen, machen sie aus einer Mücke einen Elefanten und bringen den dann um.“

„Im Übrigen“, ergänzte der Lehrer, „wieso sagen Sie, es handelt sich hier nur um eine Person und nicht um Völkermord. Beginnt Ihre gesellschaftliche Verantwortung erst bei Massenexekutionen? Der Einzelne bleibt Freiwild staatlicher Willkür? Ich muss doch Ihnen nicht erklären, dass es immer einzelne Personen sind und waren, deren Rechte missachtet werden, auch wenn das Unrecht massenhaft erfolgt.“

„Nein, danke, brauchen Sie nicht. Ich weiß das.“ Der Alt-68er blickte ein wenig betreten vor sich auf den Boden. „Vielleicht war ich nicht schnell genug vorhin. Vielleicht habe ich mich überrumpeln lassen“, lenkte er ungewohnt selbstkritisch ein.

„Das Fenster zum Einschreiten für die Umstehenden ist immer nur für einen Moment geöffnet in solchen Fällen“, bestätigte der Polizist. „Nur im Augenblick der Tat, in dem Moment, in dem das Opfer aus dem Kreis der Gemeinschaft entfernt wird, kann gehandelt werden. Wenn die Trennung vollzogen ist, ist alles viel schwieriger, gefährlicher auch, unmöglich meistens. Deshalb die Eile der beiden. Und deshalb hat sie uns ihre Geschichte noch erzählt, um das Fenster noch einen Moment länger offen zu halten. Erst nach der Trennung haben die Täter freie Hand. Und der zurückgebliebene Rest richtet sich wieder ein in seinem Leben, in seiner Gedankenwelt und legt sich die Dinge so zurecht, dass er damit auskommt. Das haben die Nazis bei der Judenverfolgung und der Vernichtung sogenannten unwerten Lebens auch schon gewusst.“

„Es ist eben ein Unterschied, ob man in jugendlichem Überschwang und Hormondruck wohlfeile Forderungen für den Rest der Welt in die Straßen brüllt und selbst für nix verantwortlich ist oder ob man in einem sehr überschaubaren aber realen Fall diese Forderungen selbst exekutieren soll,“ fasste der Studienrat das Gespräch zusammen.

Das wollte der Gedemütigte keinesfalls auf sich sitzen lassen. Empört ergriff er das Wort: „Sie scheinen die 68er Jahre entweder verschlafen zu haben, oder Sie sind einer dieser ewig-gestrigen Reaktionäre, Revisionisten, Revanchisten, sonst würden Sie unseren Kampf gegen das alte System nicht so ins Lächerliche ziehen. Ohne uns wäre dieser Staat heute nicht der, der er ist …“

„Stimmt“, war die prompte Antwort: „Er wäre vermutlich in sich stabiler und weniger neurotisch …Aber ich muss Sie enttäuschen: 68 habe ich nicht verschlafen, sondern studiert. Alles andere können Sie sich auch abschminken.“

Marie Bechstein verließ das Abteil. Sie entwich auf den Gang in der Hoffnung den Speisewagen zu finden. Nachdem man ihr mitgeteilt hatte, dass es in diesem Zug keinen Speisewagen gab, wanderte sie einmal bis ganz nach vorne zur Lokomotive und anschließend ans Ende des Zuges. Schließlich setzte sie sich vor ihrem Abteil, in das sie nicht wieder hinein wollte, auf einen Klappsitz im Gang. Das Streitgespräch über die 68er Revolte, das die drei Männer drinnen mit zunehmender Lautstärke ausfochten, wollte sie sich nicht auch noch anhören. Sie hatte das Ende der Hippiebewegung in Amerika kennengelernt. Eine politische Sprengkraft hätte von Woodstock nicht ausgehen können. Dazu war Amerika zu sehr mit sich selbst im Reinen. Vielleicht war es auch nur zu fest in der Hand des Kapitals, als dass man sich von ein paar langhaarigen Halbstarken hätte beeindrucken oder gar einschüchtern lassen. Bis die oben angekommen sein würden – wenn sie denn überhaupt dort hin wollten und das Zeug dazu hatten – würden sie längst im Schraubstock der dominierenden Wirtschaftsinteressen auf Vordermann gebracht worden sein und entweder das System so führen, wie es gut war für dieses System, oder sie würden selbst vom System geführt werden. In Deutschland war ihr der ganze 68er Spuk wie eine von Bafög finanzierte Sause Spätpubertierender erschienen, die zum ersten Mal in der Geschichte des Landes trotz ihres Erwachsenenalters nicht gezwungen waren, für sich und gegebenenfalls auch für Eltern und Geschwister zu sorgen, wie es während aller vorangegangener Generationen noch selbstverständlich gewesen war. „Sie bestreiten alles außer ihren eigenen Lebensunterhalt“, hatte Graf Lambsdorff im Parlament einst dazu gesagt.

Verzweifelt hatte die Französin immer wieder versucht, das Vokalensemble zur Ordnung zu rufen, hatte zunächst bei ihrem Mann und schließlich bei allen dreien an Vernunft und Disziplin appelliert. Ohne Erfolg. Sie hatte damit nur das Trio zum Quartett erweitert. Schließlich hatte auch sie das Abteil verlassen und nahm auf dem zweiten Klappsitz neben Marie Bechstein Platz. „Das ist nicht normal“, murmelte sie still vor sich hin und ergänzte als Marie sie ansah, „Ihr habt noch einen weiten Weg vor Euch in Deutschland. So kann es nicht bleiben.“

„Was ist denn hier los?“ Der Reichsbahnschaffner stand plötzlich neben ihnen im Gang und riss die Tür zum Abteil auf. „Ruhe“, brüllte er in das Geschrei der drei mehrfach hinein, ohne dass sich die erwünschte Wirkung einstellte. Noch war nicht alle Munition verschossen. Und so stritten sie weiter. „Ruhe verdammt noch mal. Wir sind hier doch nicht in der Judenschule!“, brüllte der an der Grenzstation an Bord gekommene Reichsbahnbeamte der DDR. Und wunderte sich über die Folgen. Schlagartig hielten alle inne, verschluckten ungesprochene Worte, ganze Sätze und starrten ihn an. Der Altachtundsechziger fand als erster die Sprache wieder. „Das ist der blanke Antisemitismus! Und das hier in der DDR.“ Seine Stirn lag waschbrettartig in Falten, so wie eigentlich nur Joschka Fischer das konnte, wenn er staatstragend Wichtiges zu sagen hatte und das dabei entstehende Knittergesicht wie eine Wunde vor sich her trug, die ihm im Kampf um eine gerechte Sache geschlagen worden war. Der Blick des Kugelkopfes stach über das Hornungetüm auf der Nase dem Schaffner direkt in die Pupillen. Man merkte, er war außer sich, wollte das jedenfalls zum Ausdruck bringen.

Der Studienrat ergänzte kühl: „Ich bin mehr als überrascht, aus dem Munde eines Staatsdieners derartiges zu vernehmen“, und blickte eher fragend auf den erstarrten Schaffner. „Offensichtlich sind in der DDR nicht nur die Staatsform der Diktatur samt Uniformen und Namen der Reichsbahn aus dem Dritten Reich herübergerettet worden“, ergänzte der BKA-Mann die allgemeine Entrüstung. „Da glotzt uns hier auch noch die scheußlichste Hinterlassenschaft des Führers an: sein krankhafter Antisemitismus. Das ist schon einigermaßen überraschend. Von einem Vertreter des Staates, der nicht müde wird, genau dies der BRD immer und immer wieder zu unterstellen. Ekelhaft.“

Die beiden Frauen blickten auf den Schaffner, wie der sich rückwärts auf den Gang zurückschob, die Tür schloss und einen Augenblick lang über sie hinweg in die Landschaft und dann zu ihnen herunter blickte. „Jeht det immer so zu bei euch drüm?“, fragte er ohne auf eine Antwort zu warten. „Is ja die Hölle. Da würd ick nich hinwolln.“ Und nach einer weiteren Pause sinnierte er wie in einem Selbstgespräch „Ick und Antisemit. Det is’n Ding. Det hätt ick nich jedacht. Die Judenschule is’n Spruch von meener Mutta, von früher, wenn ick zu Hause Randale jemacht hab mit meim Bruder. Ick jlob nich det Mutter Antisemitin war. Sie war mit eim Juden verheiratet. Aber den Spruch hat se jesaacht. Ick weeß nich wo der herkam.“ Dann ging er weiter. Er hatte vergessen, die Fahrkarten im Abteil zu kontrollieren. Marie fühlte sich verloren auf dem Klappsitz und sie wirkte auch so, mit den Ellenbogen auf den Knien, ihr Kinn in beide Hände gestützt. „Oh Gott“, sagte die Französin: „Es ist alles noch viel schlimmer als ich bis eben geglaubt hatte.“

Das Hotel Wilhelm Pieck war die konsequente Fortsetzung des rollenden Komforts der Reichsbahn im Stillstand einer Hotelherberge. Das Foyer eine Halle mit verlorenen Sesseln am Rande und drei Telefonzellen in einer Ecke. Dazwischen der schmucklose, längliche Tisch der Rezeption. Die Zimmer so lieblos wie das Personal unfreundlich. Und die Kellner machten dem Gast mühelos klar, wer hier Herr im Hause war. Marie dachte an amerikanische Hotels, in denen das Bedienen mit Freude an der Perfektion als eine notwendige Selbstverständlichkeit und mit der Hoffnung auf ein möglichst hohes Trinkgeld zelebriert wurde.

Sie hatte dennoch keine Lust verspürt, das Haus abends noch zu verlassen. Sie hätte auch nicht gewusst, wohin. Also hatte sie sich im Restaurant die Speisekarte geben lassen und bei Soljanka und Schnitzel mit Sättigungsbeilage sich einzureden versucht, dass das gut war. Der Wein aus dem Saale-Unstrut-Gebiet war gut. Nach zwei Gläsern merkte sie, dass die Umgebung erträglicher wurde. Und da sie auf dem Zimmer einen Fernsehapparat nicht gesehen hatte – und selbst wenn es einen gegeben hätte, würde sie kein Westprogramm damit empfangen können – bestellte sie noch einen Meissener. Dennoch wusste sie nichts mit sich anzufangen. Erinnerungen, denen man in solchen Momenten hätte nachhängen können, verbot sie sich. Pläne für Zukünftiges gab es nicht. Was blieb, waren ihr Auftrag und die trostlose Gegenwart.

Nur die wenigen Schritte zurück bis zu ihrer Ankunft in Frankfurt wollte sie sich zurück wagen in ihren Erinnerungen. Eigentlich hatte Wilhelm Bechstein als Inhaber von Bechstein & Söhne selbst zur Messe nach Leipzig fahren wollen. Er wollte neuen Geschäftsmöglichkeiten nachspüren. Bislang hatte er auf Kontakte in die DDR verzichtet. Im letzten Herbst hatten einige seiner Wettbewerber auf einer Verbandstagung aber berichtet, dass sie seit Gorbatschow vielversprechende Kontakte auch in die DDR hatten. In Ungarn, das mit der Umschreibung als fröhlichste Baracke im Ostblock schon eine Art kapitalistischen Ritterschlag erhalten hatte, waren Bechstein & Söhne bereits seit einigen Jahren vertreten. Wilhelm wollte in der DDR nicht den Anschluss verpassen, hatte aber andererseits keine wirkliche Begeisterung in sich gespürt, in diesen verhassten Staat zu reisen, der für ihn das Monument des Scheiterns Deutschlands vor der Geschichte war. Die Existenz dieses Staates führte ihm auch das Scheitern seines eigenen Lebens vor Augen. Allein die Vorstellung, an der Grenze den Handlangern dieses Regimes ausgeliefert zu sein, jagte ihm das Blut in den Schädel. Deshalb hatte er bislang daran festgehalten, sein Geld außerhalb des Arbeiter- und Bauernstaates zu verdienen. Es war ihm deshalb nicht schwergefallen, Marie zu fragen ob sie nicht Lust hätte, an seiner Stelle den Erkundungsauftrag zu übernehmen. Sie kannte das väterliche Unternehmen aus ihrer Zeit als Controllerin. Ihr war das Produktprogramm geläufig und sie kannte die wichtigsten Wettbewerber. Sie hatte sofort zugesagt und die Koffer erneut gepackt. Das hatte sie auch deshalb ganz gern getan, weil sie schon wenige Tage nach ihrer Rückkehr aus Amerika bemerkt hatte, wie schnell der Zauber des Wiedersehens zu Hause verflogen war und der altbekannten, ungeliebten Routine gewichen war, die ihre Beziehungen zu den Eltern schon während ihrer Jugendzeit geprägt hatte.

Dabei hatte sie es zunächst genossen, als sie bei ihrer Ankunft in Frankfurt schon bei den ersten Schritten von der Gangway aufs Flugfeld bemerkte, wie sich eine innere Festigkeit wieder einstellte. Die Dinge fanden zu ihrer alten Ordnung zurück. Die amerikanischen Erlebnisse erschienen ihr hier in der bekannten Umgebung als unwirklich wie eine Art Phantomwelt, die man vergessen konnte, als hätte es sie nicht wirklich gegeben, oder zumindest vorerst verdrängen. Mit jedem Schritt, den sie tat, waren sie weiter in den Hintergrund getreten. Die Gegenwart gewann die Oberhand. Aus einer Telefonzelle im Flughafen hatte sie sich zu Hause gemeldet und der überraschten Mutter ihre Ankunft für die nächste Stunde angekündigt. Als das Taxi auf der A 5 bei Niederrad den Main überquerte, hatte sie erstmals seit langem wieder ein Gefühl von Geborgenheit in sich gespürt, dem sie sich dankbar überlassen hatte. Sie glaubte ganz deutlich zu fühlen, dass ihr Entschluss nach Hause zu fahren richtig gewesen war. Sie war zwar nicht ausgeschlafen gewesen als sie schließlich bei den Eltern eintraf, aber doch aufgeräumt. Als Grund für ihr Erscheinen hatte sie ein plötzliches Heimweh angegeben. Sie hatte alles in einer bewusst lockeren Redeweise zu verpacken versucht und sich tatsächlich ziemlich mühelos an der Wahrheit vorbei mogeln können, die sie den Eltern nicht preisgeben wollte. Jetzt nicht und die ganze Wahrheit sicherlich überhaupt niemals. Das war auch deshalb nicht weiter schwierig gewesen weil sich die Eltern ohnehin nie um Einzelheiten ihrer Befindlichkeit gekümmert hatten.

So hatte auch diesmal die Präsentation einer glatten Oberfläche genügt. Ja, John gehe es gut. Er sehe sich nach einer neuen Position um, wolle eine neue Herausforderung. In der Firma seines Vaters seien die Dinge für ihn nicht so gelaufen wie er sich das gewünscht hätte. Auch den Schwiegereltern gehe es gut. Alle richteten sie herzliche Grüße aus. Das war‘s. Den Rest übernahm die gewohnte Routine. Alle folgten sie den eingeübten, tausendfach erprobten Verhaltensmustern von früher. Es war, als wenn auch hier ein unsichtbares und unzerstörbares Netz zwischen den handelnden Personen weiter existierte. Dorthinein war sie wieder aufgenommen worden und alle handelten nach denselben ungeschriebenen Regeln wie damals, wie immer. Im Ansturm des ersten Begrüßungsmoments konnten diese Regeln überspielt, die Fäden des Netzes außer Acht gelassen werden. Dann aber strafften sie sich wieder und bestimmten die Form des Miteinanderumgehens. Wie damals, wenn sie aus den Ferien nach Hause gekommen war und sich auf das Wiedersehen gefreut hatte. Stets war ihre Freude nur von kurzer Dauer gewesen. Schon nach wenigen Minuten des begeisterten Erzählens hatte sie das Gefühl vermittelt bekommen, diese Begeisterung sei unpassend. Die Eltern ließen sich nicht mitreißen. „Na das war ja toll“, war das Äußerste an Kommentar vom Vater und gleichzeitig unüberhörbar die nicht ausgesprochene Bitte um Verzicht auf weitere Einzelheiten. Tatsächlich war es dann meistens der Schlusspunkt ihrer Erzählungen gewesen. Ihre Durchsetzungskraft hatte nicht ausgereicht, um gegen diese Gleichgültigkeit anzukommen, niemals. Sie hatte ihre Begeisterung für sich behalten müssen. Eine Reflektion durch die erzählende Wiederholung des Erlebten und dessen Bestätigung durch eine Resonanz seitens der Eltern unterblieb. Dennoch hatte sie nicht das Gefühl gehabt, dass sie schlechte Eltern hatte. Sie wäre nicht auf den Gedanken gekommen, ihnen einen Vorwurf zu machen. Im Gegenteil entwickelte sie aus solchen Begebenheiten selbst Schuldgefühle, weil die Eltern ganz offensichtlich mit so viel anderen und ganz gewiss gravierenderen Dingen innerlich beschäftigt waren, dass sie einfach keinen Raum hatten für ihre unbedeutenden und auch noch oberflächlich fröhlichen Dinge. Sie hatte das in ihrem zukünftigen Leben ändern wollen. Das war nun gescheitert.

Alle Personen in der Familie waren wie von einem Dunst umhüllt geblieben, der einen genauen Blick auf die Gestalt oder gar auf ihr Inneres nicht oder nur sehr partiell ermöglichte. Eine unpersönliche Fremdheit hatte das Zusammenleben der Familienmitglieder bestimmt solange sie denken konnte. Eine Vertrautheit hatte so nicht wachsen können. Dafür fehlte die Haftfläche, die entsteht, wenn man sich mit seinen Stärken und Schwächen dem anderen öffnet. Wenn der das auch tut und wenn man dann Vertrauen zueinander fasst. Das hatte gefehlt und hatte wohl auch zur Katastrophe mit Daniel beigetragen. Ihr Bruder, der als leiblicher Sohn Wilhelms ein paar Jahre jünger war als sie, hatte sich in dieses Familiengefüge nicht einbinden lassen. Sie selbst war dann mit John freudigen Herzens und voller Hoffnungen aus diesem familiären Umfeld nach Amerika entflohen. Dort hatte alles anders werden sollen.

An dieser Stelle brach sie ihre Erinnerungen erschrocken ab. Sie hatte dennoch nicht verhindern können, dass ihr schlagartig klar geworden war, dass dieser Flucht nach Amerika nun eine Flucht zurück gefolgt war. Sie hatte sich vor ein paar Tagen Hals über Kopf ein Flugticket besorgt und war ohne ihren Mann oder sonst jemanden der Familie zu informieren nach Deutschland geflogen. Und im Verhältnis zu ihren Eltern war sie nun selbst diejenige, die am allerwenigsten bereit sein konnte, sich zu öffnen. Sie hatte sich in eine Situation hineinmanövriert, in der sie nicht nur nicht offen sein konnte zu ihren Eltern. Sie sah sich gezwungen, sie sogar zu belügen. Sie spürte, wie Selbstmitleid und Traurigkeit von ihr Besitz ergriffen. Ihre Flucht nach Hause hatte sie nicht in eine neue Sicherheit gebracht, hatte keine neue Perspektive eröffnet, sondern sie nur aus dem amerikanischen Desaster herausgeholt, um den Preis des Betrugs an ihren Eltern. Dieses Eingeständnis verstärkte ein Gefühl der Verlorenheit in ihr. Als ein Blick in die Runde dieser Gaststätte ihr zu alledem die grell beleuchtete Trostlosigkeit dieses Ortes überdeutlich vor Augen führte und sie sich zudem eingestand, nicht einmal genau zu wissen, wo Leipzig eigentlich auf der Landkarte lag, bat sie den Kellner um einen Schnaps. Er brachte ihr wenig später einen Becherowka, einen süßlichen Kräuterschnaps aus der Tschechoslowakei, der ihr guttat und weil er obendrein gut schmeckte, bestellte sie den zweiten gleich hinterher. Sie hatte kein Alkoholproblem. Deshalb vertrug sie ihn auch nicht und vergaß nun ihren Vorsatz, hier nicht den Erinnerungen an ihre gescheiterte Ehe nachzuhängen.

Kalifornisches Glück

Wie stolz war sie auf sich und John gewesen, als sie angekommen waren auf dem Anwesen der Schwiegereltern in Laguna Beach in der Nähe von Los Angeles. Sie war sich wie in einem Film vorgekommen. John und sie wohnten zusammen mit den Schwiegereltern in deren gewaltiger Villa. Die war groß genug, um reichlich Platz für alle bereit zu stellen. Das Haus bestand aus drei Flügeln, die in U-Form angeordnet waren und deren offener Teil aufs Meer ausgerichtet war.

Die Schwiegereltern bewohnten mit ihren beiden anderen Kindern Lisa und Tom den Quertrakt. Die beiden studierten in San Francisco und kamen nur alle zwei oder drei Wochen zu Besuch.