7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

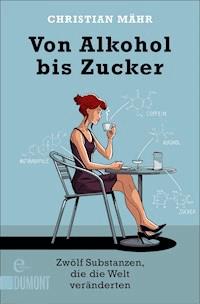

Chemische Substanzen haben unsere Welt unwiderruflich verändert. Manchem sind sie nicht geheuer, dabei wirken sie auf den ersten Blick ganz unscheinbar. Aus unserem Leben sind sie ohnehin nicht wegzudenken. Und ihre wahren Stärken bleiben dem Auge verborgen. Christian Mähr erzählt die verblüffenden Hintergründe der zwölf wichtigsten Substanzen. Wussten Sie, dass die Weltgesundheitsorganisation das seit Jahrzehnten verteufelte DDT seit Neuestem als Wundermittel gegen Malaria empfiehlt? Dass die Zuckerproduktion seit einem halben Jahrtausend stetig steigt – unterbrochen nur vom Sklavenaufstand 1800 in Haiti? Es sind Geschichten um menschliche und unmenschliche Träume, Reportagen über Wünsche, Gier, Krankheit und Hoffnung. Von Benzin bis Soda, von Anilin bis Penizillin verfolgt Christian Mähr die chemischen Spuren in unserem Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Spannendes aus der Welt der Chemie!

Chemische Substanzen haben unsere Welt unwiderruflich verändert. Ob Zucker, Alkohol, Gummi oder Benzin – aus unserem Leben sind diese Stoffe nicht wegzudenken. Sie haben die Geschichte nachhaltig beeinflusst, auch wenn ihre wahren Stärken dem Auge verborgen bleiben. Christian Mähr erzählt die verblüffenden Hintergründe der zwölf wichtigsten Substanzen. Ihre Geschichten handeln von menschlichen und unmenschlichen Träumen, von Wünschen, Gier, Krankheit und Hoffnung. Christian Mähr

Christian Mähr

Von Alkoholbis Zucker

Zwölf Substanzen,

die die Welt veränderten

eBook 2015

© 2010 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © Rüdiger Trebels eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN eBook: 978-3-8321-8518-3www.dumont-buchverlag.de

Zucker

Was ist Zucker? Ganz einfach: C12H22O11. Das ist die sogenannte Summenformel der Saccharose. Sie bedeutet … nein, stopp, machen wir zuerst ein kleines psychologisches Experiment: Legen Sie bitte einen Finger quer über die oben angegebene Formel. Und jetzt die Frage: Wie lauten die drei tiefer gestellten Zahlen? Nicht nachschauen!

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Sie wissen es oder Sie wissen es nicht. Wenn Sie es wissen, können Sie sich die folgende Einführung sparen – warten Sie bitte draußen, dauert nicht lange!

Wenn Sie es nicht wissen – woran liegt das? Extrem schwaches Kurzzeitgedächtnis? Ist doch erst wenige Sekunden her, dass Sie diese Formel gelesen haben, oder? Ihr Kurzzeitgedächtnis ist ausreichend? Dann bleibt als Lösung nur: Sie haben dieses C-H-O-Zeugs nicht gelesen, und die tief gestellten Zahlen schon gleich gar nicht. Wozu auch? Keiner tut das und keine. Fast.

Chemie in dieser Form ist eines jener Wissenselemente, die bei den meisten Menschen einem aktiven Vergessensprozess unterliegen, wenn sie jemals gezwungen waren, sie sich anzueignen. Diese Inhalte werden verdrängt wie traumatische Erlebnisse. Als ob ihr Im-Gedächtnis-Behalten einen seelischen Schaden auslösen könnte.

Vielleicht tut es das sogar, kann ja sein. Merkwürdig ist nur, dass wir uns Telefonnummern und andere Ziffernkombinationen ohne Weiteres merken; aber drei zweistellige Zahlen, die eine tagtäglich verzehrte Substanz charakterisieren, müssen verdrängt werden? Wahrscheinlich schon. Schulstunden und Prüfungen kommen mit diesen Formeln herauf, an die man sich nicht erinnern will, an die Formeln wie an die Stunden. Verschwendete Lebenszeit. Dieses Schulerbe lastet auf der Chemie und allem Chemischen bis ins hohe Alter. Die negative Einstellung zu dieser Wissenschaft durchdringt alle Lebensbereiche, ohne sie hätten die Katastrophen Contergan, Bhopal und Seveso nicht die gesellschaftliche Tiefenwirkung gehabt, die sie hatten.

Dabei ist die Formelhuberei unnötig. Die tief gestellten Zahlen sind ein Wissensdetail, etwa wie die Buchstaben-Zahlen-Kombinationen auf Autoreifen. Die obige Formel heißt nichts anderes, als dass die kleinste Einheit Zucker, das Molekül, aus zwölf Kohlenstoffatomen, zweiundzwanzig Wasserstoffatomen und elf Sauerstoffatomen besteht. Weiter nichts. Wie diese zwölf Kohlenstoffatome nun mit den anderen zusammenhängen, wird nicht gesagt. Wie bei einer Immobilienanzeige: »3 Schlafzimmer, Küche, Bad, Salon« – wer Näheres wissen will, muss sich einen Plan des Hauses anschauen. Der Plan heißt in der Chemie Strukturformel. Bezeichnenderweise war es auch ein Architekturstudent, der solche Pläne in die Chemie eingeführt hat, Friedrich August Kekulé. 1858 war das, bis dahin galten die inneren Verhältnisse der Moleküle als undurchschaubar, der Chemiker Kolbe verstieg sich sogar zu der Behauptung, wie die Atome im Molekül aneinander gebunden seien, werde dem Menschengeschlecht auf ewig verschlossen bleiben.

Für die allermeisten Menschen stimmt das sogar.

In Tat und Wahrheit verabscheuen die meisten Zeitgenossen Strukturformeln noch mehr als Summenformeln. Aber das rührt sicher alles nur von der Schulzeit her und dem grottigen Chemieunterricht dort … Das Betrachten einer chemischen Strukturformel ist wirklich ganz ungefährlich.

Was sehen wir:

Die Atomsymbole C, H, O, also Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, außerdem zwei Ringe, der linke mit sechs Ecken, der rechte mit fünf. In der Mitte sind sie über ein Sauerstoffatom zusammengebunden. Die Ecken der Ringe sind übrigens auch Kohlenstoffatome, nur der Übersichtlichkeit halber weggelassen. Ansonsten ist diese Formel recht eintönig: lauter H und OH, die nach oben und unten wegstehen. Wer merkt sich so was? Chemiker, die unmittelbar damit zu tun haben, sonst kein Mensch. Ist es wichtig, ob die OH-Gruppen und so weiter nach oben oder nach unten rausstehen?

Schon. Dadurch unterscheiden sich die einzelnen Zuckerarten. Dazu ein informativer Kleinversuch: Halten Sie einen Taschenspiegel hochkant rechts neben die obige Formel. Wenn Sie den Spiegel jetzt ein bisschen schief halten, sollten Sie das Spiegelbild der Formel darin sehen (sagen Sie nicht, das geht nicht: Ich hab’s extra probiert!) Der Fünfer-Ring steht jetzt links, der Sechser-Ring rechts, klar, eben spiegelbildlich: Wenn Sie jetzt gedanklich versuchen, das rechte Bild irgendwie zu drehen, damit der Sechser-Ring wieder nach links kommt, dann werden Sie feststellen, dass es Ihnen nicht gelingt, das eine Bild mit dem anderen durch Verschieben zur Deckung zu bringen. Man nennt diese seltsame Eigenschaft Chiralität – oder Händigkeit, weil das einfachste Beispiel dafür unsere Hände sind. Die linke Hand ist das Spiegelbild der rechten; wenn wir sie passgenau übereinander legen wollen, Daumen auf Daumen, jeder Finger auf seinem Pendant der anderen Seite, dann geht das nur, wenn die Innenflächen der Hände aufeinanderliegen, das heißt, die eine Hand weist uns die Innenfläche zu, die andere den Handrücken.

Warum ist das von Bedeutung? Wir alle haben (hoffentlich!) zwei Hände, also ist das Vorkommen spiegelbildlicher Strukturen ganz normal für uns. In der Substanzenwelt ist das anders: Von der Saccharose existiert auf der ganzen weiten Welt nur die eine Form, in unserem Beispiel die linke. Man nennt sie aus Gründen, die hier nicht interessieren, die »D«-Form. Von lateinisch »dexter« für »rechts«. Die andere, die »L«-Form (von laevus für »links«) gibt es nicht in der Natur. Von einigen Zuckern hat man die L-Form künstlich hergestellt. Zum Beispiel vom linken Teil der Formel, dem Sechser-Ring. Das ist der bekannte Traubenzucker, die Glucose. Die L-Form schmeckt im Vergleich zur natürlich vorkommenden D-Form weniger süß und kann vom Organismus nicht abgebaut werden, um daraus Energie zu gewinnen – was geschieht mit solchen Substanzen? Der Organismus versucht sie so schnell wie möglich loszuwerden, L-Glucose kann man zur Darmreini gung verwenden. Sie muss aber im Labor hergestellt werden und ist nicht billig.

Die meisten biologisch wichtigen Substanzen zeigen Händigkeit und kommen nur in einer der beiden Formen vor. Das gilt auch für viele Medikamente: Nur eine der beiden möglichen Formen ist wirksam. Bei chemischen Synthesen entstehen aber fast immer beide Formen im Verhältnis 50:50; die eine, nutzlose Hälfte wird als Ballast mitgeschleppt.

Kehren wir zur einfacheren Summenformel zurück. Seltsame Zahlen: 22 Wasserstoffatome, 11 Sauerstoffatome, das ist schon ein merkwürdiges Verhältnis. Teilt man beide Zahlen durch 11, kommen auf jedes Sauerstoffatom gerade 2 Wasserstoffe, das ist eine viel einfachere und allgemein verbreitete Summenformel: H2O. Wasser. Sieht so aus, als ob im Zucker 12 Kohlenstoffatome und 11 Wassermoleküle irgendwie zusammengekommen wären – spendieren wir von außen ein zusätzliches H2O, dann steht es 12:12, wieder gekürzt 1:1, also ein Kohlenstoffatom und ein Molekül Wasser. Tatsächlich zeigen einfachere Zucker wie der Traubenzucker C6H12O6 genau dieses einfache Verhältnis. Das ist den Chemikern relativ früh aufgefallen. Man nannte die verschiedenen Zucker daher »Kohlehydrate« – »Kohle« bezieht sich auf den enthaltenen Kohlenstoff, »Hydrat« auf das Wasser. Kohlehydrat klingt ähnlich wie Kohlenwasserstoff, der nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht, Benzin und Diesel zum Beispiel. Der Unterschied liegt im Sauerstoff. Wenn irgendwo Sauerstoff dazukommt, nennt man das Oxidation, schlichter: Verbrennung. Das Kohlehydrat erscheint in dieser Sichtweise als eine Art Benzin, das nicht vollständig verbrannt wurde: Der Wasserstoff wurde schon zu Wasser oxidiert, der Kohlenstoff aber nicht zu Kohlendioxid. Ein Teil der Energie, derentwegen man ja überhaupt alles Brennbare verbrennt, steckt also noch drin im Kohlehydrat. Gar nicht wenig: Rund 60 Prozent der Energie, die man bei vollständiger Verbrennung nutzen könnte, sind im Zucker noch enthalten! Das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den wir noch zurückkommen werden.

Der Zucker, der uns jeden Tag begegnet, leidet unter dem Nimbus, die langweiligste Substanz zu sein, die man sich denken kann. Er ist weiß, geruchlos und allgegenwärtig. Zu jedem Kaffee oder Tee gibt es ihn dazu, braucht man mehr, wird er in Kilopaketen aus weißem Papier angeboten, die im Aufdruckdesign noch den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts verhaftet sind: eine Farbe, meistens blau, schlichte Botschaft. Tatsächlich identifiziert man auf der Packung das Wort »Zucker«; keine Phantasienamen wie bei den meisten modernen Lebensmitteln, keine Farborgien, keine Jugendsprache, dafür auf der Rückseite doch tatsächlich noch kleingedruckte Rezeptvorschläge für »Marillenknödel« oder »Linzer Torte«, deren Auftauchen auf diesen Packungen offenbar durch nichts anderes gerechtfertigt ist als durch die Verwendung von ebendiesem Zucker. Erst seit ein paar Jahren versucht die Zuckerindustrie, die extreme Schlichtheit des Marktauftritts durch Produktauffächerung und Verwendung von etwas Farbe zu konterkarieren. Es gibt jetzt in Österreich »Wiener Zucker« (der mit derselben Berechtigung auch »Innsbrucker Zucker« oder »Kärntner Zucker« oder sogar »Alpenzucker« heißen könnte – der Name sagt nichts, deutet auf nichts Reales, nur auf eine diffuse Anmutung von »Gemütlichkeit« und »Kaffeehauskultur«), es gibt braunen Zucker, Kandiszucker, Gelierzucker und beim gewöhnlichen Zucker die Subsorten Feinkristall und Normalkristall. All diesen Versuchen, aus dem weißen Zucker ein hippes Produkt zu machen, haftet etwas Gezwungenes, Gequältes an – es ist offenbar schwer, dem Zucker die Gewöhnlichkeit und unüberbietbare Biederkeit auszutreiben.

Daran ist die Industrie selbst schuld. In einer fast zweihundertjährigen Geschichte hat sie den Zucker seit dem 19. Jahrhundert aus einer Delikatesse zu einer fast dubiosen Substanz gemacht, »gewöhnlichen Dreck« sozusagen, Abstieg auf der Werteleiter durch Massenproduktion. Zucker hat eine schlechte Presse. Er ruiniert die Zähne, entzieht den Knochen das Kalzium, die dadurch schwächer werden – fatal, wo sie doch das durch Zuckerkonsum ohnehin weit überhöhte Körpergewicht tragen müssen. Zucker macht fett, die Amerikaner sind das beste Beispiel. Die essen sehr süß. Zucker ist eine Droge. Und so weiter und so fort. Die Epoche »zuckerfreier Räume«, in denen keine zuckerhaltigen Nahrungsmittel genossen noch Limonaden getrunken werden dürfen, liegen zwar noch im ou topos, im »Nichtort« der Zukunft, aber sicher nicht mehr weit entfernt.

Die Verteufelung des Zuckers ist in der Geschichte der menschlichen Ernährung ohne Beispiel. Seit zehntausend Jahren gehört Zucker zu den beliebtesten und begehrtesten Naturstoffen überhaupt. Polynesische Seefahrer holten sich durch Kauen von Zuckerrohrstängeln jene Kraftreserven, die beim wochenlangen Rudern über die Weiten des Pazifik unerlässlich waren. Der ostasiatische Raum ist auch die Ursprungsheimat der Grasart Saccharum officinarum, die aber erst im 1. Jahrhundert n. Chr. in den Nahen Osten kam. Von dort bezogen die Römer ihren Zucker, nachdem man entdeckt hatte, dass der braune Rückstand, der beim Eindicken des Presssaftes übrig blieb, viel haltbarer war als das Rohr selber. Der Zucker war teuer und blieb es bis in die Neuzeit. Dann wurde er allmählich billiger – freilich auf Kosten riesiger Sklavenheere, die auf den Zuckerplantagen der Kolonialherren arbeiten mussten.

Die erste große Phase der Globalisierung, die beschönigend »Zeitalter der Entdeckungen« genannt wird, brachte nicht nur zahlreiche unbekannte Pflanzen nach Europa und einen Haufen Krankheitserreger in die Tropen, sondern auch eine Plantagenwirtschaft, die in dieser Form seit der Antike nicht mehr existiert hatte. Man musste dazu nur Pflanzen und Arbeitskräfte in ein bis dato von »Wilden« bewohntes Land bringen und konnte dort sagenhafte Profite realisieren. Die wichtigste dieser Pflanzen war das Zuckerrohr.

Um Zucker in einer subtropischen Plantage zu erzeugen, brauchte man eine Mühle zum Auspressen des Zuckerrohrs, zum Eindicken des Saftes eine Siederei, eine Trockenkammer, wo der nicht kristallisierte Rest, die Melasse, weiter Wasser verlor, und schließlich eine Brennerei, um aus Melasse Rum herzustellen, außerdem Lagerhäuser – und Unterkünfte für die Sklaven. Die brauchte man nämlich ganz besonders, ohne Sklaven hätte in vorindustriellen Zeiten eine so komplizierte Produktion nicht funktioniert. Hatte man das alles beisammen, durfte man pro acre (circa 4000 Quadratmeter) mit rund 1000 Kilo Zucker pro Jahr rechnen. Übrigens brauchte man einen Sklaven pro acre und für je fünf einen weiteren extra, denn die Verluste waren hoch. Das Zuckerrohr muss, wenn es reif ist, sofort geschnitten, in der Drei-Walzen-Mühle ausgepresst und der Saft gesotten und geklärt werden, die Feuer unter den Töpfen wurden mit dem Pressrückstand genährt. Arbeitsschutzvorrichtungen gab es auch, zum Beispiel hing an jeder Mühle eine Machete, um eine Hand, die etwa zwischen die Walzen geriet, sofort abhacken zu können …

In der Neuen Welt wurde der Zucker zu einem Boomstoff, der den »Atlantischen Dreieckshandel« antrieb. Das ging so: Im Herbst fuhren die europäischen Segelschiffe mit Handelswaren nach Westafrika. Durchaus nicht nur mit dem sprichwörtlichen billigen Tand, Glasperlen und so weiter beladen, sondern mit Metallen, Textilien und Feuerwaffen. Alle drei tauschte man in Afrika gegen Sklaven. Die arabischen Sklavenhändler waren eben keine »Eingeborenen«, die sich mit irgendwelchem abendländischem Ramsch hätten abspeisen lassen, sondern gewiefte Geschäftsleute, die den Wert ihrer schwarzen Lebendware wohl einzuschätzen wussten. Von Westafrika aus segelten die Sklavenschiffe im Winter in die Karibik, wo die Sklaven verkauft und vom Erlös tropische landwirtschaftliche Produkte erworben wurden; neben Baumwolle vor allem Zuckerprodukte: Zucker selber, Melasse und Rum. Damit fuhren die Schiffe im Frühjahr nach Europa zurück.

Der Sklavenpreis war relativ niedrig und stieg von 1680 bis 1790 von etwa 18 auf 68 Pfund. Die Sklaverei war in Afrika selbst weit verbreitet, auf die unrühmlichen Höhen des Dreieckshandels hat sie aber erst der Zucker geführt. Das Ganze funktionierte natürlich nicht nur deshalb so gut, weil die afrikanischen Eliten so verrückt auf europäische Waren waren – sondern weil die Eliten Europas ebenso verrückt auf Zucker waren. Man ist versucht, diese Gier nach Zucker mit der Gier nach »Süßem« gleichzusetzen.

Um zu verstehen, wie es zu dieser Gier kam, müssen wir noch einmal an den Beginn des 2. Jahrtausends gehen. Zucker war schon bekannt. Nur war er sehr teuer. Teuer ist eigentlich gar kein Ausdruck: Im Jahr 1226 beauftragte der englische König Heinrich III. einen Untergebenen, drei Pfund alexandrinischen Zucker zu beschaffen – falls diese Riesenmenge auf der Messe von Winchester überhaupt zu bekommen sei. Es ist klar, dass dieser Zucker am englischen Königshof nicht dazu diente, (noch gar nicht bekannten) Tee zu süßen. Zucker war ein besonders seltenes und besonders teures Gewürz, ein Spleen von Reichen; sehr geeignet zum Angeben auf Festbanketten. Außer der reichsten Adelsschicht konnte ihn sich keiner leisten. Aber dabei blieb es nicht.

Nur vierzig Jahre später erfahren wir aus den erhaltenen Rechnungsbüchern der Gräfin Leicester, dass im Jahre 1265 insgesamt 55 Pfund Zucker gekauft wurden und dazu 53 Pfund Pfeffer. Die Kombination ist kein Zufall: Eine Mischung aus gemahlenem Zucker und Pfeffer auf geröstetem Brot war ein beliebtes Dessert. Wieder zwanzig Jahre später verbraucht der Hof Edwards I. schon 2900 Pfund Zucker. Der Konsum nimmt in den vermögenden Schichten stetig zu und hält Einzug in die Küchenpraxis. Zucker war ein Gewürz, dessen Vorteil darin bestand, zu fast allem zu passen. Dementsprechend hat man auch fast alles damit kombiniert – die Ergebnisse ließen uns Heutige entsetzt zurückweichen. Im 14. Jahrhundert kommt Zucker an die meisten Fleischspeisen, aber auch an Gemüse. Dazu eine Menge anderer Gewürze, die gut und teuer waren. Das 20. Jahrhundert hat die Handvoll-Mengen an Zucker und Gewürzen, die in solchen Rezepturen auftauchten, etwas herablassend als Notmaßnahme des Mittelalters gedeutet, die den Faulgeschmack des verdorbenen Fleisches überdecken sollte, schließlich hatten sie ja noch keinen Kühlschrank, die Armen!

Das ist Blödsinn. Wer verdorbenes Fleisch isst, stirbt oder wird schwerkrank, egal, ob er im 14. Jahrhundert lebt oder im 21. Die Vorliebe für Zucker in der frühen Neuzeit erklärt sich aus seinen inhärenten Eigenschaften und geänderter Produktion: Er ist erstens wahnsinnig gut und zweitens immer besser erhältlich. Spanier und Portugiesen eroberten im 16. Jahrhundert die Kanaren, Madeira und Sao Tomé. Die Zuckerproduktion verlagerte sich aus dem Mittelmeergebiet in den Atlantik, das machte den Zucker billiger und deutete schon auf die kommende Massenproduktion des Zuckers in noch weiter westlich gelegenen Gebieten der Karibik und Südamerikas hin. Die Nachfrage blieb aber immer größer als das Angebot: Wer je mit Zucker in Kontakt kam, wollte mehr davon und kaufte ihn, sofern er es sich nur irgendwie leisten konnte. Ich behaupte, dass dies noch heute gilt. Nur ist der Zucker mittlerweile so allgegenwärtig geworden, dass er seine Würzqualität verloren hat. Um sie wiederzuentdecken, genügt es, schlichte Zwiebeln zu karamellisieren und in wenig Fleischbrühe weich zu dünsten – es ist jenes Gericht, das wir Jean-Hugues Anglade als Karl IX. im Film »Bartholomäusnacht« seinem Schwager Heinrich von Navarra zubereiten sehen, der ihm eben das Leben gerettet hatte.

Mit der Funktion als Nahrungs- und Süßungsmittel ist die Geschichte des Zuckers aber noch nicht erzählt. Denn zu dieser Geschichte gehören vier weitere Felder, auf denen der Zucker eingesetzt wurde: als Medizin, als Grundbestandteil für essbare Verzierungen, als Konservierungsmittel und in Form der Melasse als Ausgangsstoff für Rum. Die medizinische und künstlerische Verwendung erfanden die Araber, beides wurde im Abendland kopiert. In den medizinischen Schriften finden sich lange Listen von Krankheiten, die man mit Zucker behandeln zu können glaubte; seine Verwendung in heißen Getränken bei »Katarrh« und Husten kommt uns bekannt vor – wir müssen nur den Zucker in den Rezepten durch Honig ersetzen und sind bei heute immer noch (oder schon wieder) gebräuchlichen Hausmitteln. Natürlich würde sich heute bei Erkältung keine Anhängerin naturnaher Heilmethoden mit einer Tasse zuckergesüßten Kräutertees ins Bett legen – mit Honig sieht die Sache anders aus, er enthält ja viele »wertvolle Inhaltsstoffe«, der Zucker nur »leere Kalorien«. Vor dreihundert Jahren war es genau umgekehrt. Wer es sich leisten konnte, verwendete den extrem teuren Zucker, die anderen mussten mit Honig vorliebnehmen (auch teuer, aber nicht extrem). Je teurer das Mittel, desto besser muss es wirken. Deshalb mischt man im 14. Jahrhundert in die garantiert wirkende Medizin gegen die Pest zerstoßene Diamanten und gemahlene Perlen – und Zucker! Dass diese Mittel ebenso wenig geholfen haben wie die übrigen Pestmittel, behinderte ihre Verbreitung in Rezeptbüchern nicht. Nur die Reichsten konnten sie sich leisten, Misserfolge waren daher ebenso selten wie die Anwendung selbst: Wer hatte schon Diamanten?

Mischt man feingepulverten Zucker mit gemahlenen Mandeln und Rosenwasser, erhält man Marzipan. Am besten geht das, wenn Zuckerrohr, Mandeln und Rosen reichlich zur Verfügung stehen, das heißt, in Vorderasien. Dort entstand es auch, wahrscheinlich in Persien. Das aus dem Sudan stammende gummi arabicum ist ein Polysaccharid, ein Vielfachzucker, der als ideales Bindemittel Skulpturen aus Marzipan, normalem Zucker und ähnliche Zubereitungen ermöglicht. Die wurden in Form von Tafelaufbauten im europäischen Spätmittelalter sehr beliebt, nachdem die Venezianer, die in Europa alle guten Sachen als Erste kennenlernten, im 13. Jahrhundert begonnen hatten, die nötigen Zutaten wie auch den Zucker aus dem Orient einzuführen. Uns erscheinen Berichte über mannshohe Tafelaufbauten aus Zuckerwerk, aus denen beim Servieren dann Zwerge, Vögel usw. hervorspringen, weniger als fantastische Übertreibungen (wir glauben davon seltsamerweise jedes Wort) denn als typische Auswüchse einer zutiefst dekadenten Adelskultur (»… und das Volk hat gehungert!«). Dabei sind jene Tafelaufbauten ein bescheidener, um nicht zu sagen matter Abglanz originalen orientalischen Zuckerdekors. Im Jahr 1040 verbrauchte der Sultan in Ägypten über 73 Tonnen Zucker, im Jahr 1412 ließ der Kalif eine Moschee ganz aus Zucker erbauen, die dann von Bettlern verspeist werden durfte. Die leichtere Verfügbarkeit von Zucker hat die Kultur des Vorderen Orients geprägt und tut das bis heute. Man spürt das im Wortsinne bei türkischen Leckereien: Irgendwie bringen sie es fertig, diese Häppchen süßer schmecken zu lassen als puren Zucker, es schmeckt schon nach etwas jenseits von süß, eine gewisse metallische Note kommt dazu.

Der türkische Honig war in meiner Kindheit das einzige Beispiel dieser konditorischen Tradition, es gab bei uns noch keine Türken, aber schon ihren Honig, einen viele Kilo schweren weißen Block, von dem ein untersetzter Mann mit schwarzem Schnauzbart und rotem Fez auf dem Kopf das Material splitterweise herunterhackte und in Wachspapierpackungen verkaufte. Diese Köstlichkeit gab es einmal im Jahr auf einem vorweihnachtlichen Markt im Dezember, sie hieß zwar türkischer Honig, Werbung machte der Verkäufer aber mit dem Spruch »Honi, Honi aus Mazedoni!«, obwohl weder das Produkt noch der Mann aus Mazedonien stammten. Beide kamen aus Innsbruck, ich ertappte ihn dabei, wie er diesen Umstand anderen Marktfahrern in kernigem Tirolerisch offenbarte. Ich war ein bisschen enttäuscht. Dennoch habe ich mich jedes Jahr auf den Markt und den türkischen Honig gefreut – verkörpert er doch die Überlegung: Honig ist gut, Zucker ist gut, Nüsse sind gut – wie gut muss erst die Kombination aus allen drei sein? Diese absolut stichhaltige Folgerung wird nur von jenen angezweifelt, die aufgrund einer seltenen genetischen Abweichung am Süßen keinen Geschmack finden. Türkischer Honig – eine der wunderbarsten Köstlichkeiten, die Menschengenie auf dieser Erde ersonnen hat! – schmecke nur »süß« und »langweilig«, sagen sie. Was soll man diesen bedauernswerten Menschen antworten?

Vielleicht sollte man ihnen gegenüber auf den hohen praktischen Wert des Zuckers als Konservierungsmittel verweisen. Exotische Früchte konnten nur eingekocht in Zucker und mit einem Überzug aus Zucker so haltbar gemacht werden, dass sie den Transport nach Europa überstanden. Sie waren geradezu astronomisch teuer. Der englische Zuckerhistoriker Sidney Mintz erwähnt ein Haushaltsbuch vom Ende des 16. Jahrhunderts, in dem der Kauf von zwei Pfund Marmelade mit fünf Shilling drei Pence verzeichnet ist; eine Summe, mit der man ein Pfund Pfeffer oder neunundzwanzig Pfund Käse kaufen konnte. Die Preise blieben bis in die Zeit der Industrialisierung hoch – dann allerdings setzt ein markanter Umschwung ein. Nach der Aufhebung der Zuckerzölle in England setzt eine geschichtlich beispiellose Massenverwendung von Zucker ein. Die britische Marmeladenindustrie macht ihren Hauptumsatz mit Produkten, die für die untersten Einkommensklassen konzipiert waren – mit den Früchten, aus denen die jeweilige Marmelade angeblich hergestellt wurde, hatte die süße Pampe nicht viel zu tun, auf jeden Fall enthielt sie aber eine Menge Zucker. Das Marmeladenbrot ersetzte die reichhaltigeren breiartigen Speisen, die früher üblich gewesen waren. Dazu trank man stark gesüßten Tee. Marmeladenbrot und süßer Tee ersetzten in Arbeiterhaushalten eine ganze Mahlzeit, schreibt Mintz.

Die Vorteile billiger Marmelade statt teurer tierischer Fette blieben auch den Kapitalisten auf dem Kontinent nicht verborgen. Als durch den Rübenanbau eine eigene Zuckerquelle erschlossen wurde, stieg auch in Deutschland die Beliebtheit der Marmelade. Im Ersten Weltkrieg wurden die deutschen Soldaten statt mit Fett mit Marmelade verpflegt, was bei den verbündeten Österreichern zur spöttischen Bezeichnung »Marmeladinger« geführt haben soll – so behauptet es das Internet; in meiner Familie hat man sich erzählt, der Ausdruck beziehe sich auf die sparsamen deutschen Touristen der Zwischenkriegszeit, die ihren Österreichurlaub mit reichlich von zu Hause mitgebrachter Marmelade billig hielten. Wie dem auch sei, der Ausdruck existiert in Ostösterreich noch immer, auch wenn die Deutschen heute nicht mehr oder weniger Marmelade essen als die Österreicher.

Im Massenverbrauch von Zucker zeigt sich sehr schön das dialektische Prinzip vom Umschlag der Quantität in Qualität – chemisch ist der Zucker auf der Hochzeitstafel von Heinrich IV. im Jahre 1404 der gleiche wie der Zucker auf dem Frühstückstisch des englischen Arbeiters viereinhalb Jahrhunderte später; die soziale Bedeutung hat sich aber fast ins Gegenteil verkehrt.

Wie war das möglich? Warum wurde der Zucker zu einem Massenprodukt? Um die Mitte des 13. Jahrhunderts kostete das Pfund Zucker zwei Schilling, Ende des 15. Jahrhunderts aber nur noch vier Pence, ein Sechstel. Die atlantischen Inseln Madeira und die Kanaren hatten mit dem Zuckeranbau begonnen, der Preis fiel. In der Preisgeschichte des Zuckers wird ein Schema sichtbar: Jedes Mal, wenn der Preis durch äußere Umstände anstieg, sank die Nachfrage, um bei nachgebenden Preisen sofort wieder zu steigen – auf Höhen, die vorher für undenkbar gehalten wurden. Das Geschäft mit dem Zucker widerlegte die herrschende Wirtschaftstheorie des Merkantilismus, wonach die Nachfrage für jedes Gut im Prinzip eine Naturkonstante ist. Steigende Nachfrage oder Nachfrage nach ganz neuen Gütern war darin nicht vorgesehen. Die Ausweitung der Zuckerproduktion auf die »Zuckerinseln« der Karibik Santo Domingo, Jamaica und Kuba und die Aufnahme des Anbaus im portugiesischen Brasilien ließen den Zuckerpreis im 17. Jahrhundert fallen. Im Jahre 1600 kostete der Zucker wieder zwei Shilling (Inflation!) pro Pfund, 1865 nur noch acht Pence. Von 1600 bis 1740 verzwölffachte sich der Konsum von Zucker.

Damit sind wir schon in der Nähe des magischen Jahres 1747 angelangt, als dem Berliner Apotheker Andreas Sigismund Marggraf der Nachweis gelang, dass der in der ordinären Runkelrübe in winziger Menge vorhandene süße Stoff genau derselbe war wie der im tropischen Zuckerrohr zu immerhin 15 Prozent vorkommende: nämlich Zucker. Marggraf leitete die königliche Hofapotheke Zum goldenen Bären in Berlin, er hatte an verschiedenen deutschen Universitäten Chemie, Physik und Hüttenwesen studiert und wurde 1738 besoldetes Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, genoss also aufgrund seiner chemischen Forschungen hohes Ansehen. 1747 trug er seine Erkenntnisse über den hohen Zuckergehalt der Runkelrübe der Akademie vor. Er erarbeitete auch ein Verfahren, wie man den Zucker aus der Rübe extrahieren konnte – dann überließ er alles Weitere aber seinem Freund und Schüler Franz Carl Achard, der eigentlich Francois Charles Achard hieß und von hugenottischen Flüchtlingen aus Frankreich abstammte. Diese wurden aus Frankreich vertrieben, König Friedrich Wilhelm I. bot ihnen eine Heimstatt in Preußen; nicht ohne Hintergedanken: das waren durch die Bank sehr fähige Leute – die »Computer-Inder« des 18. Jahrhunderts. Achard war eine schillernde Persönlichkeit und Kristallisationspunkt zahlreicher Anekdoten, vor allem wegen seines exzentrischen Privatlebens. 1776 heiratete er gegen den Willen aller Verwandten eine nicht französisch-reformierte, neun Jahre ältere, geschiedene, vor allem aber arme(!) Frau aus Frankfurt an der Oder, ließ sich sieben Jahre später von ihr scheiden und begann ein Verhältnis mit deren Tochter aus erster Ehe. Für das eher nüchterne Preußen war das schon ein starkes Stück. Achard war Direktor der physikalischen Klasse der Akademie der Wissenschaften in Berlin und stellte vielfältige physikalische und chemische Forschungen an. Berühmt geworden ist er aber durch den Zucker, dessen Produktion unter mitteleuropäischen Verhältnissen er mit deutscher (oder soll man sagen: hugenottischer?) Gründlichkeit erforschte. Zunächst untersuchte er verschiedene heimische Pflanzen auf ihren Zuckergehalt, um dann wieder bei der Runkelrübe seines Meisters Marggraf zu landen. Mehrere Jahre bemüht er sich nun, den Zuckergehalt der Rübe beta vulgaris zu erhöhen. 1799 ist er mit den Ergebnissen zufrieden. Er schickt dem König eine Probe weißen Zuckers, gewonnen aus in märkischem Boden gewachsenen Runkelrüben, und bittet um ein Darlehen zur Aufnahme größerer Produktion.

Nun geschieht etwas Seltsames: Friedrich Wilhelm III. ist ein scheuer, linkisch wirkender Mann, der ungern spricht und ebenso ungern Entscheidungen trifft. Friedrich Wilhelm ist sparsam, an Pomp nicht interessiert. Sein Freizeitvergnügen besteht in Spaziergängen mit seiner geliebten Königin Louise im Berliner Tiergarten, wo ihn Passanten mit »Guten Tag, Herr König!« grüßen. Auch kulinarisch ist der Preußenkönig wohl nicht zuckeraffin. Als man ihm statt brandenburgischer Hausmannskost edlere Genüsse nahelegt, bemerkt er, sein Appetit habe durch die Krönung nicht zugenommen. Und an diesen Mann richtet Franz Karl Achard sein Darlehensgesuch zur Gründung einer Zuckerfabrik. Noch der Großonkel des Königs, Friedrich der Große, hatte ausländische Erzeugnisse verabscheut, nicht, weil sie ausländisch waren, sondern weil sie für teures Geld eingeführt werden mussten. Hohe Zölle sollten das eindämmen. Berühmt ist seine Antipathie gegen Kaffee. Zucker hat er aber schon gegessen, allerdings ließ er nur geringe Mengen der schlechtesten und billigsten Sorten einführen und aus der Privatschatulle bezahlen; der am Hof weilende Voltaire hat sich darüber beklagt, wie schlecht raffiniert der zugeteilte Zucker sei.

Die Zeiten haben sich geändert. Friedrich Wilhelm III. gewährt Achard einen Hypothekarkredit von 50000 Talern. Innerhalb von vier Tagen! Achard kauft das an der Oder gelegene Gut Cunern und beginnt dort mit der Zuckerproduktion. Schon 1802 kommt der erste preußische Zucker in den Handel. Seine Fabrik, die erste Rübenzuckerfabrik der Welt, brennt zwar 1807 ab, jedoch lässt der König die Hypothek als Anerkennung für Achards Verdienste löschen, verpflichtet ihn, das Gut Cunern zu einer Lehranstalt umzuwandeln, wo Interessierte die Rübenzuckerproduktion erlernen können.

Wie kam es beim Zauderer Friedrich Wilhelm zu dieser raschen Entscheidung? Einen Hinweis gibt folgende kuriose Geschichte: Im Jahr 1800 wurden Achard von anonymen Personen 50000 Taler angeboten, wenn er seine Zuckersiederei aufgebe, zwei Jahre später erhöhte man auf die unglaubliche Summe von 220000 Talern. Achard blieb standhaft und schlug die Angebote aus. Hinter diesen Bestechungsversuchen steckte die englische Zuckerindustrie, die ihren europäischen Markt zusammenbrechen sah. Für das arme Preußen war der eigene Zucker eine Chance, Geld zu sparen.

Die Weltproduktion liegt heute bei 157 Millionen Tonnen, vier Fünftel stammen aus Zuckerrohr, der Rest aus der Rübe. Europa erzeugt 15 Prozent der Weltproduktion.

Abschließend stellt sich die Frage: Was hat den Zucker so ungeheuer populär gemacht? Die schlichte Süße selbst? Schon Babys lächeln nur, wenn etwas süß schmeckt, nicht bei anderen Geschmacksrichtungen. Allerdings: Die Süßkraft ist eine dimensionslose Zahl und teilt mit, wie viel mal süßer als Saccharose ein Stoff ist, diese, der gewöhnliche Rohr- oder Rübenzucker, hat den Wert 1. Alle anderen Süßungsmittel sind Hunderte bis Tausende Male süßer als Zucker. Ihnen fehle aber, heißt es, das »Vollmundige«, der Körper … Ich glaube, ihnen fehlt schlicht der Energiegehalt. Ich habe es schon erwähnt: Zucker hat immerhin 60 Prozent des Energieinhaltes der gleichen Gewichtsmenge Benzin. Diese Energie steht dem Körper überdies sofort nach Verzehr zur Verfügung. Die Verdauung von Stärke dauert länger, noch umständlicher ist die von Fett, Zucker dagegen lässt »Gas geben«, besonders, wenn er in heißem Wasser aufgelöst wird, wie beim Tee. Noch schneller verfügbar ist er nur noch, wenn er gespritzt wird.

Die neuere Forschung scheint das Rätsel nun gelöst zu haben. Im Gehirn beeinflusst Zucker verschiedene Neurotransmitter: Der Serotonin- und Dopamingehalt steigt an, es werden vermehrt Endorphine gebildet, die das Schmerzempfinden verringern. Besonders Serotonin ist das körpereigene »Wohlfühlhormon«, geringe Serotoninspiegel sind mit depressiven Zuständen verbunden. Zuckerkritiker, die den süßen Stoff als Droge bezeichnen, übertreiben aber. Es gibt keinen Zuckerjunkie, der bei Zuckerabstinenz schwere Entzugssymptome zeigt. Das weiß man aus Laborversuchen. Jeder Europäer verbraucht im Jahr 38 Kilo weißen Zucker, jeder Amerikaner aber nur 30 Kilo; die Fettleibigkeit, die in den USA so häufig auftritt, kommt also nicht vom normalen Zucker, sondern vom Glucosesirup, der aus Mais hergestellt wird. Oder? Oder nicht? All diese Zahlen täuschen. Was soll man zum Beispiel davon halten, dass die armen Kubaner ebenso viel Zucker verzehren wie die reichen Schweizer, nämlich jeweils über 60 Kilo? Der Unterschied im Lebensstandard zwischen Kuba und der Schweiz ist so erheblich, dass die These, hoher Zuckerkonsum sei in der Neuzeit ein Zeichen der Armut, nicht mehr haltbar scheint. Mit 38 Kilo Zucker pro Kopf liegt der heutige EU-Verbrauch knapp unter dem englischen am Beginn des 20. Jahrhunderts (40 Kilo). Zurückhaltung beim Zucker üben nur die Asiaten. Dort liegt der Verbrauch bei 18 Kilo, in China sogar nur bei knapp 12.

Zucker ist eine erstaunliche Substanz. In fünfhundert Jahren ist seine Produktion unaufhaltsam gewachsen; kein Rückschlag hat länger als zehn Jahre gedauert. Nur die Sklavenaufstände in Haiti führten zwischen 1793 und 1801 zu einem Rückgang. Allerdings gab es auch schon im 18. Jahrhundert, als die Plantagenwirtschaft noch in voller Blüte stand, Überproduktion und Absatzprobleme in England. Die löste man durch Einführung einer Rumration bei der britischen Marine. Einen viertel Liter pro Mann und Tag. Später wurde sogar auf einen halben Liter erhöht. So bekam man wenigstens die Melasse los, die anders nicht abzusetzen war. Solche Aktionen waren den Befürwortern der Globalisierung ein Dorn im Auge; sie hieß damals noch nicht so, sondern Freihandel – ungehinderter Handel um die ganze Welt sollte ohne Zollschranken und sonstige Behinderungen das jeweils billigste Produkt verfügbar machen und dadurch die allgemeine Wohlfahrt fördern, und so weiter und so fort. Ich werde mich hier nicht damit aufhalten – die Argumente klingen sehr modern, weil man sie heute wieder hört, das Ganze lässt sich aber auch umdrehen: Man hört die Argumente der Liberalen wieder und sie klingen gestrig. Die Freihändler haben sich damals durchgesetzt, wie sie das ja auch heute tun. Als Positivum verbleibt immerhin die Abschaffung der Sklaverei in englischen Kolonien 1834 bis 1838, auch wenn sie nicht aus Humanismus geschah, man wollte billigeren Zucker, der kam aus Brasilien. Hier hatten die englischen Industriekapitalisten ihre Standesgenossen in Übersee schlicht und einfach verraten.

Die Freihandelsidee führt auf dem Kontinent zu theoretischen Auswüchsen: In Frankreich und Deutschland wurde allen Ernstes vorgeschlagen, die Zuckersiedereien nach Achards Verfahren staatlicherseits abzulösen und zuzusperren, also – wie heißt das heute? – ja richtig: abzuwickeln. Wegen mangelnder Konkurrenzfähigkeit und falscher Ressourcenallokation und so weiter … Die Pläne blieben Theorie, eine »Treuhand« wurde nicht gebildet.

Mit der letzten Bemerkung sind wir in der Gegenwart und Zukunft des Zuckers. Was Europa angeht, ist sie zumindest zweifelhaft. Sein gesellschaftliches Image ist mit Jahrhunderten der Sklaverei belastet, sein medizinisches mit Karies und Adipositas und weiteren Übeln, deren Aufzählung ich mir erspare – wer sich gern selber Angst macht, gehe ins Internet. Der fortschrittliche Teil der Menschheit verabscheut den Zucker und erzieht die Kinder zuckerfrei. Zu Weihnachten gibt es beispielsweise spärlich mit Honig gesüßte Dinkelplätzchen, die aussehen wie altgermanische Opferkuchen. Sie schmecken auch so …