Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: marixverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: marix Sachbuch

- Sprache: Deutsch

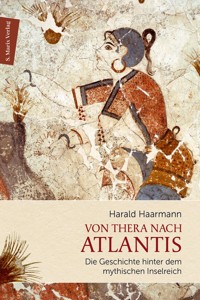

Die Atlantis-Erzählung hat einen fiktiven Charakter. Und dennoch bietet der Stoff zahlreiche Informationen über reale Zustände und Begebenheiten der Vergangenheit, die als Erinnerungsmuster im kulturellen Gedächtnis der Griechen tradiert worden sind und in der Form von Mythen die Ideen und Vorstellungen in der Antike gestaltet haben. Platon präsentiert uns einen Querschnitt durch die mythisch verbrämten Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit. Während es mühselig ist, die unkritischen Annäherungsversuche an Atlantis und die spekulativen Lokalisationsversuche zu verfolgen, trennt dieses Buch die mehr als ein Dutzend Theorien einer Verortung von Atlantis als die Spreu vom Weizen. In diesem Buch wird vielmehr eine interdisziplinäre Auswertung durchgeführt, die die Gebiete der Kulturgeschichte, der Zivilisationsforschung, der Archäologie, der historischen Sprachwissenschaft, der Textkritik, der Philosophie und der vulkanologisch-geologischen Wissenschaftssparten integriert und zum ersten Mal das Panorama des Themenkomplexes über Atlantis in seiner ganzen Spannbreite ausleuchtet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HARALD HAARMANN

VON THERA NACHATLANTIS

DIE GESCHICHTE HINTERDEM MYTHISCHEN INSELREICH

INHALT

Der Mythos von Atlantis

Einleitung:Spiegelungen eines Mythos in der Kulturgeschichte

1. Der Mythos von Atlantis – Kulturgeschichte im Licht politischer Philosophie

War der Zweck von Platons philosophischen Erörterungen, diese aufzuschreiben?

Mit welcher Zielsetzung hat sich Platon für Philosophie engagiert?

Ist Platons Atlantis-Erzählung ein Mythos?

Warum hat Platon für den Aufbau seines philosophischen Ideengebäudes auf Mythen zurückgegriffen?

Die Rolle von Spiritualität und Religion in der Ideenwelt Platons

Umrisse einer platonischen Wahrheitstheorie

Die platonische Weltanschauung – Göttliches Wirken als Prinzip einer gerechten Gesellschaftsordnung

Atlantis als moralisierendes Lehrstück für das Seelenheil

2. Die Suche nach der Realität hinter dem Mythos – Anhaltspunkte für eine mögliche Transposition in die reale Welt

Grenzsignale der Historizität: Die Verwobenheit realer Erinnerungsmuster mit fantasiegeprägter Begrifflichkeit

Findet das Atlantis-Thema seinen Ursprung im Mythenstoff der vorgriechischen narrativen Tradition?

Das Namenmaterial in Platons Atlantis-Mythos

3. Probleme einer Verortung von Atlantis – Fantasien, Irrläufe und Sackgasse

Können die »Säulen des Herakles« als eine stabile Orientierung für reale Lokalisierungshypothesen dienen?

Reale Sachverhalte in mythischer Verbrämung – Landmarken, Ausdehnung, Zeithorizont

Imaginäres Kriegsgeschehen – Die fiktiven Auseinandersetzungen zwischen Griechen und Atlantern

Der Mythos von den Ur-Athenern

Platons Utopie der Frauenemanzipation – Kriegerinnen im Atlantis-Mythos

Hypothesen zur Verortung von Atlantis

4. Der Atlantis-Mythos und populäre Hypothesen einer realen Verortung des imaginären Inselreichs

1. Atlantis im Atlantik

2. Atlantis in der Antarktis

3. Atlantis und Helgoland

4. Atlantis und Irland

5. Atlantis und Südspanien

6. Atlantis und Sardinien

7. Atlantis und Zypern

8. Atlantis und die Schwarzmeerflut

9. Atlantis und Troja

10. Atlantis und das minoische Kreta

11. Atlantis und Thera

5. Die ägäischen Inseln, die Kykladen und die Welt Alteuropas

6. Thera als bronzezeitlicher Verkehrsknotenpunkt in der Ägäis – Wo Archäologie und Archäomythologie im Einklang stehen

Thera – Topographische Charakteristik in der Moderne

Thera im Kreis der Kykladeninseln

Akrotiri – Vom Fischerdorf zur Handelsmetropole

Die Spätphase der Kykladenkultur – Mykenischer Einfluss in Wirtschaft und Kultur

7. Wo sich die Wege von Kunst und Wissenschaft kreuzen – Landschaftsformen in den Fresken

Prämissen für eine Korrelation von Freskenbildern mit vulkanologischen Daten

Das alte Thera – Die ältere Caldera und die Ringinsel

Die Cape-Riva-Eruption (Vulkanausbruch von Cape Riva); ca. 19 500 v. u. Z. (Ausformung der älteren Caldera)

Das alte Thera – Die Lagunenlandschaft der älteren Caldera

Das alte Thera und seine natürliche Umwelt – Gewässer, Vegetation und Tierwelt

8. Menschen und Gesellschaft im alten Thera – Was die Wandmalereien uns erzählen

Thera: Gesellschaft und öffentliches Leben

Die Gesellschaftsordnung im alten Thera und Platons Modell eines idealen Staats: Parallelitäten als kulturhistorisches Zufallsprodukt?

Eine Gesellschaft im Ausgleich mit der Natur – Schreine, Riten und Kultpersonal

9. Kunst und Künstler im alten Thera – Die Verwobenheit von Ästhetik und mythischer Symbolik

Genres und Motive der Kykladen-Kunst – Nachklänge des alteuropäischen Kulturerbes

Mythologische Tiergestalten und heilige Symbole – Nachklänge des alteuropäischen Kulturerbes

Porträtbilder aus dem alten Thera – Menschen in der Welt vor der Katastrophe

10. Das Ende einer blühenden Zivilisation – Eine Serie von Naturkatastrophen löscht das alte Thera aus

Ein Erdbeben um die Mitte des 17. Jahrhunderts v. u. Z.

Der Vulkanausbruch von ca. 1610 v. u. Z.

Eine Flutwelle der Superlative

Die Egyptian Connection und die Konsequenzen für die Informationsvermittlung

11. Gibt es Spuren einer Erinnerung an die Handelsstadt Thera im kulturellen Gedächtnis der Nachwelt?

Die Vermittlung des Atlantis-Stoffs über Solon (6. Jahrhundert v. u. Z.)

Sind Nachklänge der Vulkankatastrophe von Thera in der griechischen Mythologie auszumachen?

Der Mythos von Demeter und Persephone

Typhon – Das unheilbringende Monster und der Vernichtungskampf mit Zeus

12. Sind die Erzählungen über die Abenteuer des Odysseus ein Echo aus der Ära der vorgriechischen Seefahrt?

Vorgriechische Quellen der altgriechischen Terminologie für Schiffsbau und Navigation

Geschichten über einen legendären Seefahrer: Odysseus im kulturellen Gedächtnis aus der vorgriechischen Ära

Das vorgriechische Versmaß des Hexameters

13. Von Thera nach Atlantis – Die Designerstory Platons im Verhältnis zum Katastrophenszenario der Krokusinsel

Epilog: Vermittelt der Atlantis-Stoff im Licht seiner Projektion in die reale Kulturgeschichte Lehren für unsere Zeit?

Bibliographie

Der Atlantis-Mythos und populäre Hypothesen einer realen Verortung des imaginären Inselreichs

Karten und Abbildungen

Der Mythos von Atlantis

In Passagen, die zu zwei platonischen Dialogen – Timaios und Kritias – gehören, wird die Erzählung von Atlantis verbreitet. Im Timaios diskutieren vier Philosophen den Aufbau von verschiedenen Staatswesen. Kritias, einer der Gesprächsteilnehmer, spricht gegen Ende des Dialogs ein neues Thema an: das legendäre Atlantis. Seine Erzählung erweitert sich mit dem Monolog des Protagonisten zu Platons Dialog Kritias. Zuerst wird darauf verwiesen, dass die Kunde von Atlantis über Solon tradiert worden wäre, dem ägyptische Priester die Geschichte erzählt hätten. Solon ist der legendäre Gesetzgeber Athens aus dem 6. Jahrhundert v. u. Z.

In der von Kritias erzählten Geschichte ist von einem mythischen Inselreich jenseits der Säulen des Herakles die Rede, weit draußen im westlichen Ozean. Dabei mangelt es nicht an Superlativen: Atlantis sei so groß gewesen wie Asien und Libyen zusammen, und seine Anfänge gingen auf die Zeit vor rund 9000 Jahren zurück. Die Erzählung ist durchwirkt mit allerlei Exotika. Das Land sei so fruchtbar und das Klima so günstig gewesen, dass es zwei Ernten gab, und zur Fauna gehörten auch Elefanten. Vielleicht weil es den Menschen dort zu gut ging, wurden sie übermütig und vergaßen, dass ihr Wohlstand ein Segen der ihnen wohl gesonnenen Götter war. Diese erwarteten im Gegenzug für ihre gütliche Fügung Verehrung, was die Atlanter jedoch vernachlässigten und damit ihren eigenen Untergang heraufbeschworen, denn die Götter zürnten und sannen auf ein Strafgericht. Die Bühne öffnete sich für das Schauspiel des Untergangs von Atlantis in einer nie dagewesenen Naturkatastrophe, die in den Einzelheiten jedoch nicht erzählt wird. Der Dialog Kritias bricht unvermittelt ab. So unbestimmt, wie die Erzählung im Timaios anklingt, so unbestimmt klingt sie im Kritias aus.

Seit der Antike hat der Atlantis-Stoff die Gemüter beschäftigt, und seit dem Beginn der Neuzeit sind Enthusiasten immer wieder von den Unbestimmtheiten der antiken Erzählung geradezu magisch angezogen worden. Es gab immer neue Versuche, das Reich von Atlantis real zu verorten. Wir brauchen heute also keinen erneuten Versuch einer Verortung, sondern eine kritische Sicht darauf, was Platon zu seiner Atlantis-Erzählung motiviert haben mag. Und seine Intention – dies ist offensichtlich – war nicht die einer historiographischen Dokumentation. Ihm ging es um etwas ganz anderes, nämlich darum, seine Zeitgenossen mit einem moralischen Lehrstück zu unterweisen. Mit dieser Zielsetzung webte der Philosoph ein narratives Textil als Kulisse, das er mit willkürlichen Versatzstücken aus dem kulturellen Gedächtnis der Alten Griechen versah.

EINLEITUNG:SPIEGELUNGEN EINES MYTHOS IN DER KULTURGESCHICHTE

Es hat sich im Lauf der Geschichte gezeigt, dass der Atlantis-Stoff seit seiner ersten Thematisierung in der Antike nicht an Attraktivität verloren hat. Im Gegenteil, die archäologische Forschung hat jede Menge Funde gemacht und Neuerkenntnisse vermittelt, die Fachwissenschaftler1 ebenso wie Laien angeregt haben, die Erzählung über das Inselreich Atlantis neu zu überdenken. Zwar ist die Literatur über Atlantis seit dem 20. Jahrhundert explosionsartig angewachsen, dabei hat sich aber nachgewiesenermaßen herausgestellt (s. dazu Kap. 4), dass die meisten Autoren keinen selbstkritischen Abstand zu ihren eigenen Hypothesen bzw. Spekulationen halten und auch den Stoff, den sie verarbeiten, nicht unbedingt kritisch sichten.

Die Sachlage ist verfahren und eine kritische Revision des bisherigen Umgangs mit der Atlantis-Thematik angesagt. Eine solche beginnt bereits beim Ausgangspunkt der Diskussionen über das brisante Thema. Alle, die sich mit dem Atlantis-Stoff auseinandersetzen, gehen bei ihren Überlegungen wie selbstverständlich von den Texten aus, die der griechische Philosoph Platon (427–347 v. u. Z.) der Nachwelt hinterlassen hat. Diese Texte sind in Platons Dialogen Timaios und Kritias zu finden. Es gehört zum eingefahrenen Kanon einer Diskussion über dieses allseits umkämpfte Thema, Platon als den Erfinder des Atlantis-Stoffs zu deklarieren. Es heißt, dieser Philosoph war der erste Schriftsteller der Antike, der über Atlantis schrieb.

Wenn es um eine vollständige Geschichte zum Thema Atlantis geht, so trifft es zu, dass eine solche zuerst von Platon erzählt wurde. Aber es gab jemanden, der einige Jahrhunderte vor Platon gelebt und gewirkt hat – der epische Dichter Hesiod macht im ausgehenden 8. Jahrhundert v. u. Z. Anspielungen auf den Atlantis-Stoff, indem er in seinem Werk Theogonie (Zeile 502 in der konventionellen Textedition) auf den Titanen Atlas verweist, als dessen Eltern Iapetos und Klymene genannt werden. Nach Hesiods mythologischer Darstellung ist Atlas der Bruder von Prometheus. Atlas ist der Stammvater der Atlanter, und auch die Länderbezeichnung Atlantis leitet sich von seinem Namen ab (s. Kap. 2).

Platon wiederum wurde auf den Atlantis-Stoff nicht von ungefähr aufmerksam. Nach eigenen Angaben fand er einen Bericht darüber in den Dokumenten, die seit vielen Generationen im Besitz seiner Familie gewesen waren. Platons Mutter, Periktione, stammte aus einer der angesehensten aristokratischen Familien Athens. Einer ihrer Vorfahren hatte den Familienclan berühmt gemacht. Dies war kein geringerer als Solon (ca. 630 – ca. 560 v. u. Z.), der große Gesetzgeber Athens. Platon hatte somit die Gelegenheit, sich aus erster Hand über Atlantis zu informieren, denn er saß durch seine Familiendokumente an der Quelle. War nun Solon der Erste, der den Atlantis-Stoff publik machte?

Es ist denkbar, dass die Kunde vom legendären Inselreich und von dessen Untergang nicht erst durch Solon zu den Griechen gebracht wurde. Solon war nach Ägypten gereist und hatte sich dort mit ägyptischen Priestern unterhalten. Die Informationen über Umweltkatastrophen (Vulkanausbruch und Tsunami), die Solon vermittelt wurden, gehen bis auf das 16. Jahrhundert v. u. Z. zurück und wurden über die Geheimlehren der ägyptischen Priester tradiert (s. Kap. 11). Solon lebte lange nach Hesiod. Der Atlantis-Stoff war vielleicht schon in der Zeit vor Solon den Ägyptern und Griechen gleichermaßen bekannt. Hesiod jedenfalls erwähnt Inseln im Pontos, in den Gewässern zwischen den Landflächen.

Als Platon den Atlantis-Stoff aufgriff und zu der Erzählung formte, die der Nachwelt im Dialog Kritias vermittelt wird, konnte er nicht ahnen, dass dieses Thema die Gemüter weit über seine Zeit hinaus, nämlich mehr als zweitausend Jahre in die Zukunft, beschäftigen würde. Der Stoff ist vielleicht deshalb so attraktiv, weil er sich nicht eindeutig der Domäne sachorientierter Argumentation zuordnen lässt. In der Philosophiegeschichte wird die Atlantis-Erzählung als Mythos eingestuft. Dies bedeutet, dass sich eine Wahrheitsfindung über dessen Inhalt rein rationalen Kategorien entzieht (Partenie 2009a: 1, Haarmann 2017a: 67). Bei der Interpretation der Atlantis-Geschichte bleibt also viel Spielraum für spekulativ-interpretative Ansätze.

In der Zeit nach Platon beginnt die Ära der Mysterien, der Spekulationen und der Gerüchte um Atlantis. Hellenistische Schriftsteller gefielen sich darin, über die Stellungnahmen anderer Schriftsteller zu sinnieren, ohne deren Originaltexte zurate zu ziehen. In den Dschungel der Gerüchte ist auch der berühmteste von Platons Schülern geraten: Aristoteles. Der Geograph Strabon zum Beispiel (ca. 63 v. u. Z. – nach 21 u. Z.) geht in seinem 17 Bände umfassenden Werk Geographika (2.3.6.) kurz auf die Geschichte um Atlantis ein, wobei er zwar auf Aristoteles Bezug nimmt, allerdings ohne Verweis auf irgendeine Textstelle in dessen Werken.

Strabon geht auch auf Poseidonios (Posidonius) – einen älterern Zeitgenossen seinerseits – ein, der wiederum auf Solons Kenntnis um Atlantis und die Verbindung zu Platon verweist. Poseidonios gibt die weit verbreitete Meinung seiner Zeitgenossen wieder und äußert sich z. B. skeptisch zum Wahrheitsgehalt von Homers Darstellung in der Ilias (Buch VII, 436 ff.), wonach die Achäer einen große Mauer gebaut hätten.

Es ließen sich aber zu seiner Zeit keine Spuren eines solchen Bauwerks finden, sodass diese Mauer als Erfindung des Poeten abgetan wurde. Dies ist auch die Ansicht der modernen Archäologie, denn die Mauern um Troja sind von den Trojanern selbst und nicht von den Griechen gebaut worden. Was nun den Wahrheitsgehalt von Platons Atlantis-Mythos betrifft, so hätte sich angeblich Aristoteles entsprechend kritisch geäußert: »Wer diese Geschichte [über Atlantis] geschaffen hat, kann sie auch wieder verschwinden lassen, so wie der Dichter [Homer] dies mit der Mauer der Achäer getan hat.« Im Werk von Aristoteles ist aber keine solche Stellungnahme zu ermitteln (Franke 2010). Die Äußerungen von Aristoteles bleiben vage und unbestimmt.

Für diesen Ausspruch ist wohl eher ein anderer Literat der Antike verantwortlich zu machen, nämlich Eratosthenes:

»Da Eratosthenes selber auch ein Dichter war, dürfte er ein gut entwickeltes Gespür für dichterische Fiktionen auch bei anderen Dichtern und Literaten gehabt haben. Ihm war mit Sicherheit klar, dass ein Autor absoluter Herr über seinen Stoff ist, und dies kommt in dem Spruch [s. oben] prägnant zum Ausdruck. Damit dürfte Eratosthenes zumindest ein höchst plausibler Anwärter für die Urheberschaft dieses Spruchs sein – ein Gelehrter, der in seiner Universalität Aristoteles nur wenig nachsteht« (Nesselrath 2017: 24).

Strabon kommentiert die Einstellung des Aristoteles zu Platons Atlantis-Geschichte folgendermaßen:

»Dennoch hat er [Aristoteles] Recht, wenn er die Anhebungen, Bruchbildungen und Verschiebungen, von denen die Erde zu verschiedenen Perioden betroffen worden ist, der Wirkung von Erdbeben und ähnlichen Phänomenen zuschreibt. Ganz zutreffend hat er auch Platons Meinung darüber zitiert, dass die Überlieferung von der Insel Atlantis als etwas anderes aufgefasst werden könnte denn als bloße Fiktion, wo sie doch von Solon auf Geheiß der ägyptischen Priester vermittelt worden ist, wonach diese Insel, fast so groß wie ein Kontinent, früher einmal existiert hat, obwohl sie heutzutage verschwunden ist« (Geographika, 2.3.6.).

Interessanterweise sind sich Strabon und Poseidonios einig darin, dass in der Atlantis-Geschichte entsprechend der Darstellung durch Platon doch mehr als nur Fantasie steckt. Die Verwirrung wird noch größer, wenn man sich die Textstellen aus Aristoteles’ Werken anschaut, in denen er direkt oder indirekt auf Atlantis Bezug nimmt (s. Franke 2010 mit einer Übersicht), kommt darin gar keine klare Ablehnung zum Ausdruck. Im Gegenteil verstärkt sich der Eindruck, dass Aristoteles durchaus mit der Sinngebung der Geschichte, entsprechend der Präsentation seines Mentors Platon, sympathisiert. Dies würde bedeuten, dass sowohl Platon als auch Aristoteles bereit waren, die Atlantis-Erzählung in der fließenden Übergangszone zwischen mythischer Überlieferung und realer Geschichte anzusiedeln.

Die Geschichte im Umgang mit dem Atlantis-Stoff seit der Antike lässt eine bipolare Orientierung erkennen. Es gibt diejenigen, die das Atlantis-Thema als fiktives Werk Platons in seiner Rolle als Mythenmacher interpretieren. Die andere Grundposition nehmen diejenigen ein, die nach historischen Spuren des in der Erzählung dramatisierten Geschehens suchen. Es ist überraschend festzustellen, dass die gesamte Spannbreite von Interpretationsmöglichkeiten gar nicht ausgeschöpft wird, denn eine dritte potenzielle Variante wurde erst in der Neuzeit von wenigen als Grundposition aktiviert.

Grundpositionen der Atlantis-Interpretation seit der Antike

–Die Auffassung von Atlantis als historische Realität (s. ein Panorama der Atlantis-Hypothesen in Kap. 4)

–Die Auffassung von Atlantis als ein moralisierendes Lehrstück über die Gottlosigkeit und den als Gottesgericht ausgelösten Untergang mit Rückgriff auf ein fiktives Rahmenwerk ohne Realitätsbezug (s. Kap. 2 und 3 zur Motivation Platons für seinen Dialog Kritias)

–Die Auffassung von Atlantis als moralisierendes Lehrstück über den als Gottesgericht verhängten Untergang einer Zivilisation mit Rückgriff auf Verhältnisse in untergegangenen Kulturen; aus Versatzstücken wird ein realitätsimmanentes Rahmenwerk für eine Erzählung geschaffen, die wahr sein könnte (als »selektive« Auslegung im Sinn von Georges Poisson 1945 oder Herwig Görgemanns 2000)

Wer es sich bequem machen möchte, kann die Atlantis-Erzählung Platons als fiktives Konstrukt deklarieren. Damit ist das Thema dann vom Tisch. Wer sich die Mühe machen möchte, hinter die Kulissen von Platons Dialog zu schauen, dem eröffnen sich zwei Optionen. Die eine läuft darauf hinaus, alles, was über Atlantis berichtet wird, als wahr zu interpretieren, und dann geht die Suche nach dem untergegangenen Inselreich los. Dabei stellt sich heraus, dass es keinen einzigen Versuch einer Lokalisierung in Zeit und Raum gibt, bei dem alle Angaben des Kritias stimmig wären (s. Kap. 4).

Auf diejenigen, die sich noch mehr Mühe machen wollen, Licht in die Atlantis-Thematik zu bringen, wartet die anspruchsvolle Aufgabe, Reales von Fiktivem zu differenzieren, sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen. Dies ist die eigentliche Herausforderung, die der Atlantis-Stoff an die Welt nach Platon herangetragen hat. Es gibt kein reales Atlantis, von dem Platon handelt. Wohl aber gab es vielerlei Strömungen im kulturellen Gedächtnis der Menschen in der griechischen Antike, der Zeitgenossen von Platon, durch deren Vermittlung Informationen über historische Sachverhalte in mythischer Verbrämung zu Geschichten verarbeitet wurden, zu Geschichten, die spannend sein sollten, mit der Intention, die Zuhörer innerlich zu bewegen. Und zu diesem Zweck wurden narrative Strategien für die Verarbeitung von Versatzstücken aus den verschiedensten Quellen aktiviert: historische Realien, metaphorische und allegorische Identifikationen und fiktivfantasievolle Ausschmückungen.

In dieser Studie geht es nun darum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass es einen bestimmten archäologisch-historischen Komplex in der Kulturgeschichte gibt, der vielleicht die wichtigsten Versatzstücke und Anspielungen für Platons Atlantis-Stoff geliefert haben könnte. Dafür sprechen neueste Rekonstruktionen der vulkanologischen und geologischen Forschung über eine Naturkatastrophe vor 3600 Jahren. Dieser Kulturkomplex ist die Kykladen-Insel Thera mit ihrer vorgriechischen Zivilisation.

Anders ausgedrückt: Thera ist nicht Atlantis, aber die Zivilisation von Thera hat wahrscheinlich Pate gestanden, als Platon seine Atlantis-Geschichte aus der Taufe gehoben hat. Die Atlantis-Erzählung von Platon ist als »Auftakt der fiktiven Literatur« (birth of fiction; Gill 1979) deklariert worden. Es gibt auch einen anderen Begriff für das, was Platon kreiert hat, nämlich eine »Designer-Geschichte« (designer history; Morgan 1998) – in Anlehnung an den Ausdruck Designer-Mode –, und diese Begriffsbildung ist vielleicht noch treffender.

Platon hat etliche Innovationen in die Kulturgeschichte eingebracht (Haarmann 2017a):

–Platon war Sprachplaner; er hat Kernbegriffe wie Mythologie (mythologia), Theologie (theologia), Rhetorik (rhetorike) und Ästhetik (aisthesis) eingeführt und diese für die Zwecke seiner philosophischen Erörterungen rationalisiert;

–Platon hat – vermittelt über seinen Protagonisten Sokrates – die Dialogform eingeführt und damit den philosophischen Diskurs revolutioniert;

–Platon hat die antike Erzählkunst durch seine Geschichte über Atlantis um das Genre der Designer-Geschichte bereichert.

Viele sind wohl geneigt, den Atlantis-Stoff für eine Domäne von Dilettanten, Spekulanten oder Esoterikern zu halten. Ein Blick auf die Literatur, die in neuerer Zeit über diesen Themenkreis entstanden ist, zeigt uns aber, dass sich auch ernstzunehmende Wissenschaftler an der Diskussion beteiligt haben. Zu denen, die über Publikationen mit dem Atlantis-Stoff assoziiert sind, gehört kein geringerer als Albert Einstein (s. Kap. 4).

Die meisten der Verlage, die Bücher über Atlantis publiziert haben, sind solche, die keine wissenschaftlichen Werke verlegen. Doch auch Wissenschaftsverlage mit internationaler Reputation haben sich dem Themenkreis um Atlantis gewidmet, darunter etliche Universitätsverlage in der angelsächsischen Welt, von Princeton (New Jersey) über Bloomington (Indiana) und Austin (Texas) zu Oxford und Cambridge. Dazu gehören auch zahlreiche Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften. Der Atlantis-Stoff ist ebenfalls in internationalen Ausstellungen an renommierten Orten (wie beispielsweise Paris) vorgestellt worden, und auch internationale Konferenzen haben sich damit als Hauptthema befasst (wie beispielsweise in Athen).

Es lohnt sich, den Themenkreis um Atlantis unvoreingenommen anzugehen. Dabei kann man eine Menge über die Art und Weise lernen, wie menschliche Fantasie und Rationalität funktionieren und wie diese scheinbar gegensätzlichen Kräfte miteinander interagieren.

1Im Text werden Substantive, die sich auf Personen beziehen, im Allgemeinen in der maskulinen Form verwendet, auch wenn in bestimmten Kontexten sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind. Nur in speziellen Zusammenhängen werden Verweise auf weibliche Personen auch sprachlich eindeutig formuliert.

1.

DER MYTHOS VON ATLANTIS – KULTURGESCHICHTE IM LICHT POLITISCHER PHILOSOPHIE

Die Autoren, die sich seit der Antike mit dem Stoff um Atlantis auseinandergesetzt haben, sind wie selbstverständlich von Platons Erzählung in seinem Dialog Kritias ausgegangen. Nun hat sich im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Thematik in der Forschungsgeschichte herausgestellt, dass Konzepte, Motive und narrative Bausteine allzu leicht willkürlich aus dem Zusammenhang gerissen und spekulativen Interpretationen »angepasst« werden. Um die Gefahr einer willkürlichen Textauslegung zu bannen, ist es erforderlich, den Blick auf die Prämissen zu lenken, die die Entstehung der Atlantis-Erzählung motiviert haben.

Diese Prämissen haben mit der Einbettung der Tätigkeit des Philosophen Platon in das zeitgenössische Milieu der griechischen Antike, das heißt in deren Zeitgeist, sowie mit der Themenwahl seiner philosophischen Erörterungen zu tun. Untersuchungen zur Motivation des platonischen Philosophieprojekts und zu den Spiegelungen im kulturhistorischen Zeitgeist sind neueren Datums (z. B. Morgan 2000, Janka/Schäfer 2002, Haarmann 2015, 2017a, Seubert 2017).

War der Zweck von Platons philosophischen Erörterungen, diese aufzuschreiben?

Die Frage kann man auch auf einen einfachen Nenner bringen, wie dies im Titel von Danielle S. Allens Studie aufscheint (Why Plato wrote, 2013). Der Hinweis auf die Tätigkeit des Schreibens ist verwirrend, denn seine Gedanken aufzuschreiben war für Platon nicht der Hauptgrund für seine Tätigkeit. Im Gegenteil betonte Platon selbst die Bedeutung und das argumentative Gewicht des gesprochenen Wortes. Platon war daran gewöhnt, zu einem Kreis von Zuhörern zu sprechen. Er selbst sagt – vermittelt durch den Protagonisten im Dialog Phaidros –, dass der geschriebene Text gegenüber dem gesprochenen Wort verblasst. Ein Schrifttext kann sich nicht verteidigen, wenn es ums Diskutieren und Hinterfragen geht.

Mit Bezug auf den Schriftgebrauch in Ägypten führt Platon aus, dass die Ägypter sich über die Verwendung von Schrift zur Aufzeichnung von Texten daran gewöhnt hätten, sich der Schriftform anzuvertrauen. Eine Auswirkung dieser Gewohnheit ist nach Platon, dass die Ägypter nicht mehr ihr Gedächtnis bemühen, um sich an Begebenheiten zu erinnern. Sie würden auf diese Weise ihre Fähigkeit vernachlässigen, die inneren Kräfte ihres Gedächtnisses aktiv zu erhalten. Deshalb könnte man sich nicht mehr auf das Erinnerungsvermögen der Ägypter verlassen.

Platon bevorzugte das Medium der gesprochenen Sprache, das ihm ermöglichte, Zuhörer direkt anzusprechen und sich auf deren Reaktion einzustellen. Die Dialogform der platonischen Diskurse entspricht der Immanenz des Sprechtextes. Die Aufzeichnung von Platons Ideengut in Schriftform ist ein sekundärer Schritt zur Sicherung seines Werks für die Nachwelt. Wären die Dialoge Timaios und Kritias nicht aufgeschrieben worden, wären die darin geäußerten Gedanken sicherlich verloren gegangen. Der Nachwelt bleibt allein die Option, sich auf die Niederschriften der platonischen Exkurse zu stützen, denn über die Art und Weise, wie Platon in mündlichen Gesprächssituationen seinen Diskurs aufgebaut hat und wie flexibel er sich auf Fragen und/oder Einwände seiner Zuhörer eingestellt hat, das kann niemand mehr nachvollziehen und darüber gibt es keine Berichte.

Insofern ist auch nicht bekannt, wie populär der Atlantis-Stoff bei den Schülern der von ihm um 387 v. u. Z. gegründeten Akademie war. Platon war der Mentor von Aristoteles, der zweifellos der bekannteste Teilnehmer an den Gesprächsrunden der Akademie war. Aristoteles schloss sich dem bedeutendsten Thinktank der griechischen Antike um 367 v. u. Z. an. Der Dialog Kritias entstand um 360 v. u. Z. Angesichts der Präsenz von Aristoteles an der Akademie erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er und sein Mentor Platon, zusammen mit den anderen Schülern, über das Atlantis-Thema diskutiert haben. Insofern ist der Verweis späterer Autoren auf Äußerungen von Aristoteles zur Atlantis-Erzählung schlüssig (s. Einleitung).

Mit welcher Zielsetzung hat sich Platon für Philosophie engagiert?

Uns trennen rund 2400 Jahre von der Welt, in der Platon gelebt und gewirkt hat. Wenn wir uns mit seinem philosophischen Werk beschäftigen, assoziieren wir in unseren Gedanken eben diesen Zeitabstand und sind uns bewusst, dass wir es mit Philosophie der Antike zu tun haben. Und so fragen wir uns spontan, welchen Wert philosophische Erörterungen von damals für uns heute noch haben.

Weit verbreitet ist die Einstellung, dass Philosophie eine Beschäftigung von Leuten ist, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen und sich nicht weiter um die Dinge der realen Welt ringsherum kümmern. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man sich moderne philosophische Texte anschaut. Diese sind nicht selten überfrachtet mit Spezialterminologie, die sich dem interessierten nichtphilosophischen Leser nicht ohne Weiteres erschließt, und die Themen, die behandelt werden, scheinen auf einer Ebene fernab erlebter Wirklichkeit angesiedelt zu sein. Philosophie steht im Ruf, l’art pour l’art (Kunst um der Kunst willen) zu sein, als ob die Intentionen von Philosophen nur darin bestünden, für andere Philosophen zu schreiben und philosophische Fragen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu diskutieren.

Bei Platon ist das alles ganz anders. Die Ideenwelt Platons ist lebensnah, jedem zugänglich, der geneigt und bereit ist, sich den von Platon behandelten Themen anzunähern. Und das Niveau der philosophischen Erörterungen ist so angelegt, dass deren Sprache weitgehend mit der Normalsprache der Zuhörer (Leser) übereinstimmt. Platons Intentionen sind alles andere als elitär, und sie sind definitiv nicht exklusiv auf die Bildungsschicht der Aristokratie der damaligen Gesellschaft ausgerichtet. Die philosophischen Erörterungen stehen im Bezugsrahmen einer allgemeinen Anleitung zur Lebensgestaltung für die Menschen, womit alle Mitglieder der Gesellschaft angesprochen werden. Platons Philosophie ist allumfassend, und das betrifft die Wahl seiner Themen gleichermaßen wie die Menschen, die sie ansprechen will:

»[…] trotz der breit ausgefächerten intellektuellen Ansprüche, die in den einzelnen Dialogen aufscheinen, zeigt sich, dass die gebildete Allgemeinheit die wichtigste Zuhörerschaft ist, an die sich Platon richtet. […] Einfacher ausgedrückt: Platon schreibt für jedermann« (Szlezák 1999: 27).

Nach Platon besteht der Sinn des Lebens darin, tugendhaftes Verhalten zu entwickeln sowie sein Denken und Handeln für das Gemeinwohl einzusetzen (Haarmann 2017b). Dies ist eine Aufgabe für jeden Einzelnen, entsprechend den individuellen Fähigkeiten, ungeachtet von Sozialstatus oder Bildungshorizont. Der Einsatz für das Gemeinwohl ist nun aber kein Selbstzweck und auch kein Appell an idealistische Einstimmung. Motiviert wird das Ganze durch eine ganz konkrete Anbindung an die Lebensbedingungen des Individuums. Die Maxime des Handelns steht nach Platon für jeden Einzelnen im Zeichen der Absicherung des Status im Leben nach dem irdischen Tod.

Religiosität war eine stabile Ingredienz im Privatleben wie auch im öffentlichen Leben der klassisch-griechischen Antike, also in dem Kulturmilieu, das Platons Ideenwelt inspiriert und geformt hat. Der Anreiz für den Einzelnen, sich jenseits egoistischer Aspirationen tugendhaft um das Gemeinwohl zu sorgen, besteht nach Platon in der Aussicht auf Seelenheil, ist demnach zielgerichtet auf eine Absicherung der »Existenzbedingungen« der unsterblichen Seele im Jenseits. Den tugendhaftesten der Seelen wurde der Zugang nach Elysion (ins Paradies) gewährt. Dort waren die Seelen der Helden und Wohltäter für die Gemeinschaft vereint.

Aus dieser Sicht war Philosophie eine Heilsbotschaft, und im damaligen Kulturmilieu kam Philosophie der »Rang einer kultischen Macht« (Seubert 2017: 121) zu. In Platons Ideenwelt ist der Mensch mit all seinen Eigenschaften eingebunden in die allgemeine Weltordnung. Platon strebt an, den Blick auf das organische Ganze der Lebenswelt zu richten, und dies gelingt ihm, wie keinem anderen der Philosophen der Antike. Platons Werk ist einzigartig geblieben, es zeichnet die Umrisse einer eigentlichen Gestaltphilosophie, und dies ist eine seltene Höchstleistung in der Philosophiegeschichte (Haarmann 2017a).

Über seinen Protagonisten Sokrates führt Platon die Dialogform in den philosophischen Diskurs ein. Dieser Wechsel im Diskursstil – von der argumentativ-analytischen Rede zur dialektischen Dialogform – war eine bahnbrechende Innovation, wodurch die Zuhörer flexibel an den Fluss der Ideen herangeführt wurden. Platon stellt sich also nicht im Stil der vorsokratischen Philosophen vor die Zuhörer hin und gibt apodiktische Stellungnahmen ab. Vielmehr bezieht er die Zuhörer in den Diskurs mit ein, denn viele der von den Gesprächsteilnehmern gestellten Fragen könnten ja auch solche sein, die die Zuhörer aufwerfen würden. Die Dialogform ist es auch, weswegen sich der platonische Diskurs in Assoziation zu einem modernen Trend in der Philosophie stellen lässt, der performativen Philosophie (Krämer 1998, Hinrichs 2018, 2020).

Eine Art der Präsentation des Ideenguts wie von Platon vorgetragen kann man sich ausgefeilter kaum vorstellen. Platon war ein Meister des Redestils. So ist es nicht verwunderlich, wenn man erfährt, dass er es war, der für den Ausdruck rhetorike (Rhetorik) in seinem Werk die Bedeutung geprägt hat, die über das altgriechische Vokabular der Philosophie an die nachantike Welt weitervermittelt wurde.

Es ist aber nicht allein das breite Panorama elementarer Themen, das Platons Werk auszeichnet. Denn auch die Infrastruktur seines Ideengebäudes sowie die von Platon eingeführte Methodik sind heute wie damals grundlegend. Und diese von Platon vorteilhaft organisierte Tiefenstruktur seines Diskurses wird sich zu behaupten wissen gegen antiplatonische Attitüden, denn dort

»… wo die platonische Denkbewegung sichtbar wird, zeichnet sich ab, dass platonisches Philosophieren die Tiefengrammatik einer auf Begründung und Konkretion zielenden Metaphysik selbst bezeichnet. Davon geben, im Ganzen, die Systeme oder Systembemühungen der klassischen deutschen Philosophie oder im Detail die Freilegungen eines Eigenrechts des Gedankens in seiner Geltung gegenüber der Erforschung seiner Genesis bei Frege oder Husserl Zeugnis. Diese platonische Tiefengrammatik ist diesseits spezifischer Auffassungen, Begründungs- und Strukturformen angesetzt« (Seubert 2017: 657 f.).

Ist Platons Atlantis-Erzählung ein Mythos?

In der Tat entsprechen die Kriterien dieses narrativen Textmediums, der Atlantis-Erzählung, der Definition des Mythosbegriffs. Mythische Stoffe transzendieren die Grenzen zwischen dem sinnlich Wahrnehmbaren und dem Übersinnlichen. Dies bedeutet, dass sich die Inhalte von Mythen nicht mit den Mitteln naturwissenschaftlicher Argumentation als wahr (bzw. real) oder unwahr (bzw. irreal) nachweisen lassen. Im Mythos bleibt also das spekulative Element erhalten, und der Wahrheitsgehalt einer mythischen Erzählung steht in Abhängigkeit zum Erwartungshorizont des Zuhörers bzw. Lesers. Eine Geschichte, die man glauben möchte, wird in ihrer Essenz als real aufgefasst. Andererseits werden Skeptiker, die keinen eindeutigen Nachweis für den Wahrheitsgehalt erwarten können, geneigt sein, der Geschichte realen Wert abzusprechen. Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters.

Die Reaktionen der Zeitgenossen Platons bezüglich des Wahrheitsgehalts des Atlantis-Mythos waren ebenso gespalten wie in der ganzen Zeitspanne von der Antike bis in die Neuzeit. Es liegt eben in der Natur des mythischen Genres, dass keine Eindeutigkeit angeboten wird. Der Wahrheitsgehalt des narrativen Stoffs wird zur Ingredienz der Stimmungslage beim Zuhörer bzw. Leser.

Warum hat Platon für den Aufbau seines philosophischen Ideengebäudes auf Mythen zurückgegriffen?

Eine Anzahl zentraler Begriffsbildungen in Bereichen des Kulturschaffens und der Humanwissenschaften sind von Platon eingeführt worden (Haarmann 2017a: 40 ff.).

mythologia

Platon hat als erster Philosoph systematisch Mythenstoffe rationalisiert und sein methodisches Vorgehen mit dem Ausdruck mythologia (Mythologie; Lehre von der mythischen Überlieferung) benannt.

»In archaischen Gesellschaften glaubte man von Mythen, dass sie wahre Geschichten erzählen – Geschichten über den eigentlichen Ursprung der Wirklichkeit. Im Gegenteil dazu bezeichnet der Ausdruck ›Mythos‹ für uns falschen Glauben [Fantasiegebilde]. Zwischen der archaischen Auffassung von Mythos und unserer steht die von Platon« (Partenie 2009a: 1).

Wenn Platon auf Mythen Bezug nimmt, so geschieht dies nicht mit der Absicht, sich mythischen Motiven oder Geschichten in der Dichtung anzuschließen. Vielmehr werden die Mythen einer Läuterung (katharsis) unterzogen: »Sie werden dort bemüht, wo die argumentative Rede nicht hinreicht und die Seele im Ganzen bewegt werden soll« (Seubert 2017: 60). Mit voller Berechtigung ist Platon in der neueren Forschung als »Mythenmacher« (Brisson 1998) und als »Mythologe« (Janka/Schäfer 2002) bezeichnet worden.

Die Rolle von Spiritualität und Religion in der Ideenwelt Platons

Platon ist vom Zeitgeist seines kulturellen Umfelds geprägt worden, und dazu gehörte die Verehrung der Götter. Platon setzt sich ausführlich mit Spiritualität, mit religiösen Traditionen, mit den Wesenszügen verschiedener Gottheiten und mit den Mysterienkulten auseinander.

Die Göttin Athene war für Platon die wichtigste aller Gottheiten. In seinem Dialog Kratylos erkennt der Philosoph ihr einen Sonderstatus zu, den keine andere Gottheit besaß. Platon hebt die Rolle der Göttin Athene als die eines »göttlichen Intellekts« der Weltordnung hervor. Athene wird in rund einem Dutzend der platonischen Dialoge in verschiedenen Kontexten thematisiert (George 1999, Haarmann 2019b: 74 ff.).

Platon war ebenso wie Sokrates, sein Mentor und Protagonist in den Diskursen, ein gottesfürchtiger Mensch. Als Sokrates wegen angeblicher »Gottlosigkeit« (griech. asebeia) angeklagt und verurteilt wurde, hat das den jungen Platon schwer erschüttert. Denn es war offensichtlich, dass die Anklage wegen Gottlosigkeit das Ergebnis einer Intrige gegen Sokrates war. Asebeia wurde im damaligen Athener Staat als schweres Verbrechen geahndet, vergleichbar mit dem Vorwurf des Hochverrats. Gottlosigkeit wurde nicht nur als allgemeine Ablehnung von Göttern verstanden, sondern konnte sich auch auf die Verehrung »falscher« (unliebsamer) Götter beziehen. Sokrates wurde vorgeworfen, er würde die Götter der Spartaner, der Erzfeinde der Athener, verehren.

Es ist verbürgt, dass sowohl Sokrates als auch Platon an den Ritualen von Mysterienkulten teilnahmen. Für Platon bedeutete dies die Teilnahme an den Eleusinischen Mysterien zu Ehren der Kornmutter Demeter. Nach seinen eigenen Worten brachte ihm der Ritus Erleuchtung, denn er war überzeugt, dass er im Trancezustand des Initianden die Seele in ihrem Urzustand wahrnehmen konnte. Im Licht der religiösen Einbindung von Platons Leben und Wirken wird leicht verständlich, dass dieser Philosoph auch ein zentrales Konzept aus dem Bereich der Religion in die Begriffswelt der griechischen Antike und der westlichen Zivilisation eingeführt hat.

theologia

Für das Studium des Wesens der Götter kreiert Platon den Spezialausdruck theologia (Erkundung des Willens und Wesens der Götter; Studium der Kultpraktiken; Theologie). Bis heute gibt es Theologen, die glauben, der Ausdruck Theologie sei in Assoziation mit der christlichen Lehre eingeführt worden. Dieser Ausdruck wurde bereits Jahrhunderte vor der Verbreitung des Christentums verwendet.

»Länger als ein Jahrhundert wurde der Ausdruck ›Theologie‹ von den Geschichtswissenschaftlern als unpassend betrachtet im Zusammenhang mit der griechischen Religion. Aber theologia ist ursprünglich ein ganz gutes Wort aus heidnischer Zeit, das zuerst von Platon verwendet wird, und das eine lange Geschichte im späteren Platonismus hat. Die Grundbedeutung des Wortes ist ›reden über Gott / die Götter‹, legein peri theon« (Henrichs 2010: 21).

Umrisse einer platonischen Wahrheitstheorie

Die traditionelle Philosophiegeschichte hat sich schwergetan mit dem Sachverhalt, dass Platon nicht nur ausgiebig Mythenstoffe rationalisiert und in sein Gedankengebäude eingebaut hat, sondern auch selbst neue Mythen erfunden hat. Die bekanntesten sind sicher der im Deutschen als Höhlengleichnis bekannte Mythos (myth of the cave) im Dialog Der Staat (514a–517a) und der Atlantismythos (myth of Atlantis) in den Dialogen Timaios (21e–26d) und Kritias (Haarmann 2015: 215 ff.). Die Mythenstoffe, die in den Werken Platons zu finden sind, werden von der neueren Forschung in drei Kategorien eingeteilt (Partenie 2009a: 1 f.):

–42 traditionale Erzählungen aus dem Repertoire der griechischen Mythen;

–27 von Platon geschaffene, eigene Mythen;

–18 philosophische Erörterungen mit gemischten Stoffen (realer Sachverhalte sowie mythischer Elemente)

Der Zeitgeist der Moderne mit seinen am naturwissenschaftlichen Weltbild orientierten Denkschablonen sucht im Rahmen der Platon-Interpretation nach den Grenzsignalen einer Unterscheidung zwischen Mythenstoffen und rationaler Argumentation. Die Philosophiegeschichte des 19. Jahrhunderts förderte einen interpretativen Trend, der darauf hinauslief, die Verwendung von Mythenstoffen als Fehlgriff zu stigmatisieren, den man dem großen Philosophen verzeihen möge. Damit geriet die Platon-Interpretation in eine Sackgasse, aus der sie sich bis heute nicht vollständig herausmanövriert hat. Immer noch gibt es Stellungnahmen, wonach Platon mit Mythenstoffen spielerisch hantiert, diese aber selbst nicht ernst genommen hätte. Aus einer derart schablonierten Perspektive betrachtet wird Platons offener Blick auf das organische Ganze verzerrt, und seine umfassende Orientierung bleibt verdeckt.

Die von Platon angewandte Methode, seine Dialoge zu strukturieren, zielte nicht darauf ab, die Domäne des Rationalen gegenüber den Mythenstoffen abzugrenzen und letztere als irrational auszugrenzen. Es ist fruchtlos, nach einer Ablösung der Rationalität vom mythischen Gedankengut im Werk Platons zu suchen:

»Falls wir in Platons Werk nach einer konsequenten Trennung zwischen mythos (Mythos) und logos (Rationalität) suchen, um nicht sogar eine Entwicklung von dem Einen zum Anderen zu finden, suchen wir vergebens« (Murray 1999: 261).

Entscheidend für Platon ist die Wirkung seiner Lehren auf die Lebensgestaltung der Zuhörer, die er anspricht. Versatzstücke für seine Erörterungen bezieht Platon sowohl aus der Domäne realer Sachverhalte als auch aus der Welt der Mythen. Die Grenzen zwischen beiden Domänen fluktuieren. Fluktuation ist auch für den ambivalenten Sprachgebrauch der beiden Ausdrücke mythos und logos in den Textzusammenhängen charakteristisch.

Was den Aspekt des Wahrheitsgehalts des Gesagten betrifft, so hat Platon selbst einen ambivalenten Kernbegriff geschaffen. Die Assoziation des Kernbegriffs mythos mit dem Adjektiv eikos, »wahrscheinlich, schlüssig, einleuchtend«, in der Formation eikos mythos, »eine wahrscheinliche Geschichte«, ist eine originale Schöpfung Platons (Burnyeat 2009). Was diese sprachliche Innovation so besonders macht, ist der Sachverhalt, dass die Ausdrucksweise eikos mythos von Platon als synonym mit eikos logos verstanden und entsprechend ambivalent verwendet wird. Damit eröffnet Platon eine Perspektive der Wahrheitsfindung, die von der modernen Philosophieforschung als »Wahrheit ohne Objektivität« (Kölbel 2002) bezeichnet worden ist.

Wahrheitsfindung bei Platon ist eine Frage der Kontextualisierung argumentativ geeigneter Elemente, seien sie mythischer Natur oder real. Diese besondere Ausrichtung des platonischen Diskurses ist neuerlich als »kontextuelle Wahrheitstheorie« (Haarmann 2017a: 261 ff.) in das Panorama der mehr als ein Dutzend Wahrheitstheorien eingereiht worden, die die Philosophiegeschichte der Neuzeit hervorgebracht hat.

Die platonische Weltanschauung – Göttliches Wirken als Prinzip einer gerechten Gesellschaftsordnung

Die Wahl des Atlantis-Themas ist bei Platon motiviert durch sein Streben nach Wahrheitsfindung im Sinn einer Aufklärung über das Fundament der Gemeinschaftsbildung und der individuellen Lebensgestaltung. Die Interaktion der Menschen in der Gesellschaft kann nach Platon nur erfolgreich sein, wenn die Menschen im Bewusstsein handeln, dass die Vorteile des Allgemeinguts eine Gottesgabe sind, und dass Gottesfurcht die Grundlage für den Aufbau eines Gemeinwesens ist. Aus dieser Perspektive stellt sich die Atlantis-Erzählung als Lehrstück über die Verdammnis dar, die den Menschen droht, wenn sie die Verehrung der Götter vernachlässigen.

Angelpunkt für das Verständnis des Allgemeinwohls unter göttlicher Ägide ist die Gestalt der Göttin Themis. Die Schirmherrschaft über die Rechtsordnung wurde von dieser Göttin wahrgenommen. Sie war die Schützerin des Gewohnheitsrechts, das im Griechischen mit einem Ausdruck aus alteuropäischer Zeit benannt wurde: hosia