Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer

Warum dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet

Über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik

Grafiken von Oliver Schmitt

Campus Verlag Frankfurt/New York

Über das Buch

Trockenobst ist giftig, Fast Food macht depressiv, Choleragefahr nimmt rasant zu, Polen sind fleißiger als Deutsche: Mit solch dramatischen Meldungen auf höchst fragwürdiger Datenbasis lassen wir uns täglich nur allzu gern aufschrecken. Der Psychologe Gerd Gigerenzer, der Ökonom Thomas Bauer und der Statistiker Walter Krämer diagnostizieren uns eine Art Analphabetismus im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Risiken und haben darauf mit der Ernennung der »Unstatistik des Monats« (www.unstatistik.de) reagiert. Anhand haarsträubender Beispiele aus dem Reich der Statistik erklären sie, wie wir Humbug durchschauen, zwischen echter Information und Panikmache unterscheiden und die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Denn:

»100 Prozent von fast nichts sind immer noch fast nichts.«

Über die Autoren

Thomas Bauer, Ökonom, ist Professor für Empirische Wirtschaftsforschung in Bochum und Vizepräsident des RWI in Essen.

Über den Autor

Gerd Gigerenzer, Psychologe, ist Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und Bestsellerautor.

Über den Autor

Walter Krämer, Statistiker, ist Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der TU Dortmund und ebenfalls Autor verschiedener Bestseller.

Inhalt

Vorwort

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

1. Risiko ist nicht gleich Risiko

2. Wer versteht Prozente?

3. Vorsicht: Im Oktober ist Brustkrebsmonat!

4. Die Null-Risiko-Illusion

DATA MINING UND SELEKTION

5. Gewalt gegen Frauen

6. Der Meisterschützeneffekt

7. Die verlorenen Mädchen von Gorleben

8. Polen sind fleißiger als Deutsche

QUOTEN UND RANKINGS

9. Arbeitslosenquoten leicht gemacht

10. Die Hauptstadt der Kriminalität: der Vatikan

11. Ist Deutschland auf dem Weg ins Armenhaus?

EINFACHE UND BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEITEN

12. Je älter, desto glücklicher?

13. Ungleicher Lohn für ungleiche Arbeit

KORRELATION UND KAUSALITÄT

14. Genmais tötet und Schokolade macht dünn

15. Der Mythos von der Krebsgefahr

16. Dick macht doof

Epilog

Endnoten

Glossar

Register

»A certain elementary training in statistical method is becoming as necessary for everyone living in this world of today as reading and writing.« H. G. Wells, World Brain 1938/1994, p. 141.

»Mit Statistik kann man alles beweisen, sogar die Wahrheit. Also bin ich für Statistik.« Marcel Reich-Ranicki|6|

Vorwort

Wie wird ein Historiker des Jahres 3000 wohl die Zeit beschreiben, in der wir heute leben? Möglicherweise so:

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erlangte Homo sapiens Zugang zu mehr Information als je zuvor. Die digitale Revolution hatte Milliarden von Menschen vernetzt. Schneller als mit der Morgenzeitung und der abendlichen Nachrichtensendung konnte man nun jederzeit Meinungen und Reportagen global abrufen. Mit dem wachsenden Internet dehnte sich damals Information in bislang ungeahnten Dimensionen aus, vergleichbar mit der rasanten Ausdehnung von Materie nach dem Urknall.

Damit schien die jahrhundertelange Revolution für die Freiheit des Individuums, die mit der Erfindung der Schrift und des Buchdrucks begann, abgeschlossen zu sein. Jeder hatte nun Zugang zu jeder Information. Kein Staat, kein Herrscher konnte das Netz mehr verbieten, und die neue Welt der digitalen Megakonzerne stellte jedem alles Wissen zur Verfügung. Jeder war mit jedem vernetzt, und man konnte eine Million Einträge über Gesundheit und Geld in einer Zehntelsekunde abrufen. Die Menschheit hatte den Traum der Aufklärung nun endgültig verwirklicht – so dachte man.

Doch eines war vergessen worden: Viele verstanden gar nicht, was die Information bedeutete, zu der sie freien Zugang hatten. Oder sie bemerkten nicht einmal, wie Zahlen und Worte verdreht und ihre Ängste und Hoffnungen ferngesteuert wurden. Man hatte die Technologie perfektioniert, dabei allerdings außer Acht gelassen, die Menschen gleichzeitig so kompetent zu machen, dass sie all diese Fakten und Zahlen auch verstehen konnten.|7|

So ungefähr könnte das entsprechende Kapitel in einem Lernmodul für Mittelschüler im Jahr 3000 aussehen. Das wird dann natürlich nicht mehr aktiv gelesen, sondern den Eleven sachte elektronisch ins Langzeitgedächtnis eingescannt.

Und es folgt noch ein Zusatz, etwa so:

Glücklicherweise gab es damals Bücher – so wurden die im galaktischen Zentralmuseum ausgestellten zusammengehefteten papierenen Blätter genannt –, in denen erklärt wurde, wie man mit Information denkt – statt sie nur zu lesen oder aufzunehmen. Heute lernt natürlich jedes Kind schon in der Schule, kritisch zu denken, und kann daher mit Risiken und Ungewissheiten umgehen, statt sie fürchten zu müssen.

Doch am Anfang des 21. Jahrhunderts sieht es noch ganz anders aus: Die breit verfügbaren Informationen werden in den meisten Fällen nicht kritisch hinterfragt. Als Bildungsforscher, Statistiker und Hochschullehrer sind wir täglich mit dieser Diskrepanz zwischen hoch entwickelter Technologie und dem wenig entwickelten Verständnis derselben konfrontiert. Nur die Allerwenigsten scheinen zu wissen, wie man mit Informationen sinnvoll umgeht, und da wollten wir nicht tatenlos danebenstehen. Angefangen hat unser aufklärerisches Projekt, das schließlich dieses Buch hervorgebracht hat, damit, dass – am Abend einer Konferenz – Thomas Bauer seinen Freund Walter Krämer beiseitenahm und eher scherzhaft auf die Flut von Statistiken ansprach: »Wieso gibt es eigentlich hinter jeder Hecke einen Umsatzrekord des Tages, einen Mitarbeiter der Woche oder ein Auto des Jahres?«, mokierte er sich, »mit diesen Statistiken wird so viel Unfug produziert, da braucht es doch einen Kontrapunkt«. Und die Antwort auf dieses Defizit lieferte er gleich mit: »Warum ziehen wir nicht mit der gleichen Regelmäßigkeit vor einer dieser Desinformationen den Unschuldsschleier weg?«

Diese Projektidee keimte in den Köpfen der beiden einige Monate vor sich hin, bis Walter Krämer seinem Koautor Gerd Gigerenzer davon erzählte, mit dem er sich vor Jahren über den Sinn und Unsinn von bedingten Wahrscheinlichkeiten ausgelassen |8|hatte.1 Und auch Gerd Gigerenzer hielt dies für eine gute Idee. Und so küren wir drei seit einigen Jahren in schöner Regelmäßigkeit die Unstatistik des Monats (nachzulesen auf www.unstatistik.de; Interessenten können sich gerne auf den Verteiler unserer Pressemitteilungen setzen lassen). Alle bisherigen Gewinnerstatistiken, auch viele Zweit- und Drittplatzierte, werden in diesem Buch auf den folgenden Seiten vorgestellt, zusammen mit weiteren potenziellen Siegern aus Zukunft und Vergangenheit. Denn statistisches Unkraut wuchert überall, ob im Fernsehen, in den Zeitungen oder im Internet. Anders aber als bei Arzneimitteln fehlt hier ein gesetzlich vorgeschriebener Beipackzettel, der vor den Risiken einer Fehlanwendung warnt.

Dieses Buch ist quasi als ein solcher Beipackzettel zu verstehen, als »Rote Liste« für Statistiken. Anhand zahlreicher Beispiele aus den Medien führen wir die Nebenwirkungen falsch angewandter Statistiken vor. Denn diese Nebenwirkungen können dramatische Auswirkungen haben. Die Illusion der Gewissheit – zum Beispiel der Glaube, dass medizinische Testergebnisse absolut sicher sind (obgleich das nicht der Fall ist) – hat beispielsweise zu unnötigen Selbstmorden nach HIV-Tests geführt; die Angstmache bezüglich Thromboserisiken bei Antibabypillen hat Tausende unerwünschte Schwangerschaften und Abtreibungen hervorgebracht. Wie wir sehen werden, wurden Menschen vor Gericht verurteilt, weil Richter und »Experten« Wahrscheinlichkeiten durcheinanderwarfen, und manch einer lässt sich täglich durch Nachrichten über krebserzeugende Stoffe in Preiselbeeren oder Schokolade verängstigen – obgleich es kaum etwas zu essen gibt, das nicht Dutzende solcher Stoffe in sich hätte, natürlich oder künstlich.

Es wird oft behauptet, unser Gehirn sei unfähig, Risiken und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen. Und infolgedessen rät man dazu, die Bürger von wichtigen Entscheidungen fernzuhalten, da sie die Risiken nicht richtig einschätzen könnten. Versammelt die Experten, schließt die Türen und sagt den Menschen dann, was sie tun sollen. Doch ein solcher Paternalismus entspricht nicht unserem Denken und unserer Sicht, sonst bräuchten wir dieses Buch nicht zu schreiben. Die weit verbreiteten Probleme im Umgang mit Risiken haben unserer Ansicht nach ganz andere Gründe: |9|

Erstens lernen unsere Kinder in der Schule immer noch vorwiegend die Mathematik der Sicherheit (wie Algebra, Geometrie) und eher weniger über die Mathematik der Unsicherheit, wie statistisches Denken. Wenn wir Kindern das Lesen und Schreiben nicht beibringen würden, dann bräuchten wir uns auch nicht zu wundern, wenn sie es später nicht können. Daher: Wir müssen die Lehrinhalte der Schule revolutionieren.

Zweitens wird Information in den Medien oft irreführend vermittelt. Wenn wir nicht gelernt haben, dies zu erkennen, sind wir mit unseren Ängsten und Hoffnungen nur allzu leicht manipulierbar.

Drittens vollzieht unser Gehirn Schnellschüsse, die in der Menschheitsgeschichte dem Überleben dienten, aber heute nicht immer nützlich sind. Das Mustersuchen im Kaffeesatz, das überstürzte Schließen von Mini-Stichproben auf große Grundgesamtheiten, das Ziehen schneller, aber zuweilen ungeeigneter Vergleiche und das Überbetonen extremer Ereignisse gehören dazu.

Und so rennen wir in der Wirtschafts-, Gesundheits- und Sozialpolitik, vor Gericht und beim Arzt allen möglichen Zahlenchimären hinterher, werfen Datenmanipulateuren unser Geld vor die Füße, erheben falsche Helden auf Ehrenplätze, versuchen verzweifelt, unerreichbare Ziele anzusteuern, senden unschuldige Menschen wegen falsch verstandener Indizien ins Gefängnis, verschwenden knappe Ressourcen für aufgeblasene Kinkerlitzchen, lassen uns im Alltag von Minigefahren ins Bockshorn jagen und laufen den wirklichen Gefahren für Leib und Leben willig in die Arme. Und das alles, weil wir nicht gelernt haben, die Zahlen richtig zu verstehen, oder weil wir die Zahlen nicht verstehen wollen.

Mit dieser Einsicht beginnt zugleich die Therapie. Vielleicht sollten wir einfach mal aufhören, auf unser Unvermögen im Umgang mit Zahlen und Fakten auch noch stolz zu sein. Und den Mut haben, unsere Welt nicht so zu sehen, wie wir sie gerne hätten, sondern wie sie wirklich ist.

So mancher Produzent der nachfolgend vorgestellten Unstatistiken nutzt die Zahlen nämlich eher (in der Diktion des ame|10|rikanischen Komikers Andrew Lang) wie ein Betrunkener einen Laternenpfahl: »mehr zur Festigung des Standpunkts als zum Beleuchten eines Sachverhalts«. Wir hoffen dagegen, durch ebendiese Beispiele den einen oder anderen Schleier zu lüften, besser noch gänzlich zu entfernen und damit zum »Beleuchten« beitragen zu können. Und wir offerieren zugleich Rezepte gegen dieses verbreitete sogenannte Innumeratentum. Nicht alle davon sind neu; Gerd Gigerenzer und Walter Krämer predigen schon seit Jahrzehnten dagegen an, und auf einige dieser Predigten greifen wir im Weiteren zurück. Aber im Wesentlichen fasst dieses Buch unsere – oftmals erstaunlichen – Erfahrungen mit aktuellen Unstatistiken zusammen, von denen wir vor allem eines hoffen: dass sie von Jahr zu Jahr an Aktualität verlieren und keine Nachfolger mehr finden. Denn den vernünftigen Umgang mit Zahlen kann man trotz aller angeblich genetisch programmierten Widerstände lernen. Man muss nur wollen.

Fangen wir also am besten gleich jetzt damit an.

Und viel Spaß dabei.

Essen, Berlin und Dortmund, im Sommer 2014

Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer|11||12|

Risiken und Nebenwirkungen

[Bild vergrößern]

|13|

1. Risiko ist nicht gleich Risiko

»Das größte Risiko auf Erden laufen die Menschen, die nie das kleinste Risiko eingehen wollen.« Bertrand Russell

Medien übertreiben gerne. Und wir sind nicht ganz unschuldig daran, denn wir lieben Sensationen. Nur – wie macht man aus einer Mücke einen Elefanten?

Wir zeigen zu Anfang des Buches gleich einen der beliebtesten Tricks aus der Welt der Statistik; er ist erstaunlich einfach: Verwende relative statt absoluter Risiken! Damit lassen sich kleine, unscheinbare Effekte in große, spektakuläre Nachrichten verwandeln. Und das geht so:

»Hai-Angriffe: Doppelt so viele Tote wie 2010«. Diese Nachricht von Focus Online erschreckte viele Urlauber, die entspannte Ferien am Meer verbringen wollten. Soll man die Kinder jetzt besser nicht mehr schwimmen lassen? Kann man es noch riskieren zu surfen? Die wirkliche Frage ist eine andere: Wie viel ist doppelt so viel? Im Jahr 2010 wurden weltweit sechs tödliche Hai-Angriffe gemeldet; im Jahr 2011 waren es zwölf. Das heißt, die absolute Risikozunahme betrug 6 Opfer weltweit, während die relative Risikozunahme tatsächlich »doppelt so viel« oder »100 Prozent mehr« war. Relative Risiken können viel Staub aufwirbeln und uns Angst machen. Absolute Risiken dagegen helfen, das wirkliche Ausmaß der Gefahr zu verstehen.

Mit relativen Risiken kann man nicht nur große Ängste erzeugen, sondern auch unrealistische Hoffnungen. Man nehme eine der Dutzenden von Studien jährlich, die sich mit Gesundheit und Ernährung befassen. Im Januar 2014 etwa war in vielen Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, dass Mittelmeerkost mit Olivenöl oder |14|Nüssen das Diabetesrisiko verringere, und zwar um stolze 30 Prozent – ganz ohne Diät und Sport. Mediterrane Kost bedeutet: viel Früchte und Gemüse, etwas Fisch und Wein, kaum Süßigkeiten oder rotes Fleisch. Mit Diabetes war Typ 2 gemeint, also die häufigste Form, die zu einem überhöhten Blutzuckerspiegel führt. Man fühlt sich matt, durstig und leidet an trockener Haut. Herzinfarkt oder Schlaganfall können die Folge sein.

Aber was bedeutet 30 Prozent? Heißt das, von je 100 Menschen, die sich entsprechend ernähren, erkranken 30 weniger an Diabetes?

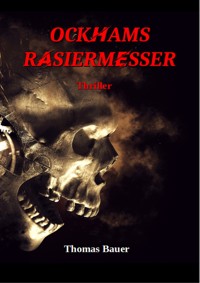

Sieht man hinter die Kulissen, ergibt sich Folgendes: Die Zahl stammt aus einer Untersuchung, an der 3 541 ältere Spanier mit hohem Risiko für Herzkrankheiten teilgenommen hatten.2 Diese wurden zufällig drei Gruppen zugeordnet: Mittelmeer-Diät mit |15|extra-nativem Olivenöl (1 l/Woche), Mittelmeer-Diät mit Nüssen (210 g/Woche) und einer Kontrollgruppe. Nach etwa 4 Jahren erkrankten 8,8 Prozent (101) Teilnehmer in der Kontrollgruppe an Diabetes Typ 2, in der Nüsse-Gruppe dagegen 7,4 Prozent (92) und in der Olivenöl-Gruppe nur 6,9 Prozent (80). Der Effekt trat also besonders in der Olivenöl-Gruppe auf: Die so ernährten Menschen hatten demnach ein um 1,9 Prozentpunkte verringertes Risiko, an Diabetes zu erkranken, also war hier eine absolute Risikoreduktion von 1,9 Prozentpunkten (von 8,8 auf 6,9 Prozent) zu verzeichnen. Wie aber – und das ist hier die entscheidende Frage – kommt man von diesen 1,9 Prozentpunkten auf 30 Prozent?

[Bild vergrößern]

Mit Olivenöl und Mittelmeer-Diät verringert sich das Diabetes-Risiko. Aber um wie viel? Indem man die relative Risikoreduktion (30 %) berichtet, kann man die absolute Reduktion (1,9 Prozentpunkte) viel beeindruckender erscheinen lassen.

Hier sehen wir den bewährten Kunstgriff in Aktion: Man präsentiert den Nutzen als relative Risikoreduktion: Von 8,8 Prozent in der Kontrollgruppe auf 6,9 Prozent in der Olivenölgruppe ergibt 21,6 Prozent weniger, und mit ein paar Korrekturen im Hinblick auf Alter und Geschlecht und einem Mittelwert aus Olivenöl- und Nuss-Gruppe kommt man schnell auf 30 Prozent. Relative Risiken wirken groß und sensationell, die absolute Risiko-Reduktion (in diesem Fall 1,9 Prozentpunkte) dagegen klein und unbedeutend.

Das Problem ist nicht, dass die »30 Prozent« falsch wären oder mediterrane Kost nicht gesund ist. Die Meldung wird deshalb zur Unstatistik, weil sie die Information nicht so kommuniziert, dass jedem der tatsächliche Nutzen klar ist. Denn die Zahl bedeutet eben nicht, dass von je 100 Menschen, die mediterrane Kost essen, 30 weniger an Diabetes erkranken. Es sind vielmehr knapp zwei (1,9). Eine Reduktion von 1,9 Prozentpunkten käme aber wohl kaum in die Schlagzeilen.

Darüber hinaus gibt es einen interessanten Nebenaspekt: Die Zahl »30 Prozent« selbst wurde aus einer Reduktion des Diabetesrisikos von 40 Prozent in der Olivenöl-Gruppe und einer Reduktion von 18 Prozent in der Nuss-Gruppe gemittelt. Das steht bereits so im Originalartikel und erweckt bei flüchtigem Lesen den Anschein, Nüsse wirkten genauso gut wie Olivenöl. Könnte diese Großzügigkeit damit zusammenhängen, dass einige der Autoren von der Nuss-Industrie finanzielle Zuwendungen erhielten, wie der California Walnut Commission, die auch die Nüsse für die Studie gespendet hat? |16|

Cholera in der Ostsee

Ein kleines Problem zu einem großen aufgebauscht finden wir auch in Horrormeldungen wie »Cholera kann über Ostsee nach Deutschland kommen«, »Gefährliche Keime in der Ostsee« oder »Klimawandel: Gefährliche Keime breiten sich in Ostsee aus«, die in einem der vergangenen Sommer für eine gewisse Aufregung in Deutschland sorgten. Basis war eine Studie in einer medizinischen Fachzeitschrift,3 die einen positiven Zusammenhang zwischen der Erwärmung der Ostsee und dem Vorkommen des Bakteriums Vibrio gefunden hatte, das unter anderem auch Cholera erzeugt. Wie die Autoren selbst anmerken, kann diese Korrelation auf einer Vielzahl anderer Ursachen beruhen, wie z. B. einem verbesserten Meldesystem für Cholera.

Vielleicht trifft dies aber auch tatsächlich zu und dieser Zusammenhang kann wirklich so hergestellt werden. Doch selbst dann ist kein Grund zur Beunruhigung vorhanden, wenn man nicht das relative, sondern das absolute Risiko betrachtet. Denn nach Angaben des Berliner Robert Koch Instituts gab es in Deutschland von 2001 bis 2010 nur 15 Fälle von Cholera, alle zwei Jahre drei. Sollte sich diese Zahl, wie die Autoren der Studie befürchten, in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln, ergäbe das im Durchschnitt künftig alle zwei Jahre sechs Cholerakranke. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines Cholerafalls in Deutschland immer noch niedrig genug: Sie beträgt weniger als ein Fünftel derjenigen, vom Blitz erschlagen zu werden. Man kann also auch weiter beruhigt in der Ostsee baden.

Cholesterinsenker verringert Schlaganfälle um 48 Prozent

Angenommen, Ihr Cholesterinwert ist zu hoch. Sie könnten gesünder essen oder sich mehr bewegen. Aber da gibt es eine viel bequemere Methode: Sie schlucken einfach eine Pille. Atorvastin, ein sogenanntes Statin, welches den Cholesterinwert senkt, ist weltweit die Nummer eins der umsatzstärksten Medikamente überhaupt. Der Hersteller Pfizer vertreibt es in Deutschland unter |17|dem Namen Sortis, in den USA unter Lipitor. Als 2004 in Deutschland die Gesundheitsreform in Kraft trat, die für alle Statine einen Festbetrag vorgab, weigerte sich Pfizer, den Preis anzupassen, die Patienten mussten zuzahlen.

Welchen Nutzen können Sie erwarten, wenn Sie diese Pille schlucken?

In einer US-Anzeige (in Deutschland ist Direktwerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht erlaubt) klärte Pfizer über den Nutzen auf:

»LIPITOR reduziert das Risiko eines Schlaganfalls um fast die Hälfte. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und mindestens einem anderen Risikofaktor für Herzerkrankungen verringerte LIPITOR das Risiko um 48 %.«

Aber wie viel sind 48 Prozent? Heißt das, von je 100 Personen mit Risikofaktor bekommen 48 weniger einen Schlaganfall? Nein, denn es ist wieder keine absolute, sondern eine relative Risikoreduktion. Die absolute Reduktion kann man aus den relativen Zahlen allein nicht ableiten, dazu muss man sich die Originalstudien ansehen. Dort ist nachzulesen, dass die absolute Reduktion 1,3 Prozentpunkte beträgt: Nach vier Jahren hatten 2,8 Prozent der Patienten in der Kontrollgruppe (Zuckerpille) einen Schlaganfall, in der Gruppe mit Atorvastin nur 1,5 Prozent. Im Klartext: Von 100 Personen, welche das Medikament schlucken, können ein bis zwei einen Nutzen (keinen Schlaganfall) erwarten, die große Mehrheit aber nur den möglichen Schaden, also Fieber, Hautausschlag, Müdigkeit, Schwächegefühl, Muskelkrämpfe und andere unerwünschte Nebenwirkungen wie etwa Impotenz. Denn Cholesterin ist für unseren Körper unabdingbar zur Produktion von Sexualhormonen.

Vielleicht sollte man doch besser seinen Lebensstil verändern?

Pharmafirmen setzen relative Angaben gezielt ein, um Otto Normalverbraucher und Journalisten durch große Zahlen zu beeindrucken. Denn beide verstehen relative Zahlen oft nicht und führen sich selbst und ihr Publikum so in die Irre. Siehe den nächsten Fall. |18|

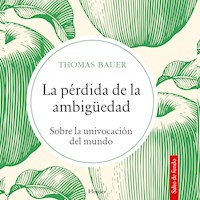

[Bild vergrößern]

Das US-Fernsehen NBC 5 berichtete, dass das Risiko von Diebstahl, Raubüberfall und Einbruch in Chicago gestiegen ist. Nur kann man die drei Prozentwerte nicht einfach zusammenzählen, wie die TV-Moderatorin es tat.

Kriminalität in Chicago um 17 Prozent gestiegen

Chicago ist bekannt als die »Windy City«. Im November fällt die Temperatur schon mal auf minus 20 Grad Celsius, was sich durch den eisigen Wind noch kälter anfühlt. Da bleibt man besser zu Hause und sieht sich die Nachrichten auf NBC 5 an. Allison Rosati, die 2001 als »Frau des Jahres« ausgezeichnet wurde, ist dort Nachrichtensprecherin. Am 18. November 2008 überbrachte sie schlechte Nachrichten: »Neue Hinweise auf schwere Zeiten. Kriminalität in Chicago steigt.« Hinter ihr zeigte ein Bildschirm die neuesten Kriminalitätsstatistiken:

Anstieg Diebstähle 3 %

Anstieg Raubüberfälle 9 %

Anstieg Einbrüche 5 %

Dann fasste Rosati die Situation zusammen: »Alles in allem sind Diebstähle, Raubüberfälle und Einbrüche dieses Jahr um 17 Prozent gestiegen.« |19|

Das wäre keine gute Nachricht, doch glücklicherweise stimmt hier ganz offensichtlich etwas nicht. Allison Rosati hatte einfach die drei Prozentzahlen zu einer großen Summe aufaddiert. Bei absoluten Zahlen könnte man das auch machen: Drei Diebstähle mehr, neun Raubüberfälle mehr und fünf Einbrüche ergeben 17 Straftaten mehr. Aber bei relativen Anstiegen, wie hier, kann man die Zahlen nicht einfach aufaddieren.

Rosati und ihre Redaktion sind keine Ausnahme. Das Problem bei ihr und vielen anderen ist nicht mangelnde Intelligenz, sondern die bedenkliche Tatsache, dass Journalisten weltweit so gut wie keine Ausbildung im Verstehen von Zahlen erhalten – obgleich sie ständig darüber berichten; Studiengänge wie der für Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund, an dem einer der Autoren dieses Buches seit Jahren als Statistikausbilder beteiligt ist, sind leider immer noch eine große Ausnahme. Auch die Netzseite »Unsinn in den Medien« von Andreas Quatember in Linz, die regelmäßigen Beiträge unserer charmanten Münchener Kollegin Katharina Schüller in DRadio Wissen oder der medien-doktor.de der TU Dortmund sind hier nützlich; der mediendoctor etwa beurteilt die Qualität journalistischer Beiträge zu Gesundheit und Umwelt und hilft, die richtigen Fragen zu stellen und Fakten besser zu verstehen. Und auch vereinzelte Journalisten selbst, wie Christoph Drösser oder Gero von Randow von der Zeit, Guido Kleinhubbert und vereinzelte Kollegen beim Spiegel oder Michael Miersch vom Focus stemmen sich gegen dieses Innumeratentum. Aber leider erreichen diese Initiativen noch längst nicht alle medialen Datenvermittler in der Republik.

Wie erhöht man die Kapazität der Autobahn, ohne sie zu erhöhen?

Auch die Obrigkeit hat das Potenzial relativer Zahlen erkannt. Gegen Ende der 70er-Jahre hatte etwa die mexikanische Regierung ein Problem. Man wollte die Kapazität des Viaducto (einer vierspurigen Autobahn) erhöhen, hatte aber nicht das nötige Kleingeld. Anstatt eine neue Autobahn zu bauen oder die vorhandene zu |20|erweitern, verfiel man auf eine schlaue und preiswerte Lösung. Es wurde Farbe gekauft und neue Fahrbahnmarkierungen angebracht, aus den vier Fahrspuren wurden sechs, eine um 50 Prozent höhere Kapazität.

Leider führte die deutlich geringere Breite der neuen Fahrspuren auch zu mehr schweren Unfällen. Daher sah sich die Regierung nach einem Jahr gezwungen, nochmals Farbe einzukaufen und die Autobahn wieder in eine vierspurige umzuwandeln. Diese Reduktion von sechs auf vier führte zu 33 Prozent weniger Kapazität. Am Ende gab die mexikanische Regierung bekannt, die Maßnahmen der letzten anderthalb Jahre hätten die Verkehrskapazität um 17 Prozent erhöht.4

Dieser Trick gelingt nur mit relativen Zahlen: 50 Prozent minus 33 Prozent ergibt 17 Prozent. Mit absoluten Zahlen geht das nicht: plus 2 Fahrspuren und minus 2 Fahrspuren ergibt null.

Von ähnlicher Qualität ist auch eine von uns gekürte Unstatistik – der »Städtecheck« des Verkehrsclubs Deutschland (VCD),5 der deutsche Großstädte hinsichtlich der Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche in unterschiedliche Gefahrenklassen einteilt. Zur Sinnhaftigkeit dieser Übung siehe Kapitel 10. An dieser Stelle interessiert uns wieder die nicht ganz korrekte Rechnungsweise des Verkehrsclubs: Wenn in Stadt X die Verkehrsunfälle in einem Jahr um 10 Prozent zugenommen haben, das Jahr darauf um 6 Prozent, sind das – so der VCD – im Mittel 8 Prozent. Dergleichen Durchschnitte errechnet der VCD über fünf Jahre für alle Städte, und die Stadt mit dem höchsten Durchschnitt ist dann die unsicherste.

Abgesehen davon, dass natürlich die absolute Zahl der Unfälle und nicht deren durchschnittliche Wachstumsrate interessiert, sind auch noch die durchschnittlichen Wachstumsraten selber falsch. Angenommen, in einer Stadt gibt es erst 10, dann 16, dann 8 Verkehrsunfälle pro 1 000 Kinder und Jahr. Dem entsprechen jährliche Veränderungsraten von +60 Prozent und –50 Prozent, im Mittel also +5 Prozent – das gleiche Prinzip wie bei den Autobahnen in Mexiko. In Wahrheit haben aber die Verkehrsunfälle über die Zeit hinweg abgenommen (von 10 auf 8, also um 20 Prozent). Deshalb ist das arithmetische Mittel bei der Berechnung von |21|durchschnittlichen Wachstumsraten absolut verboten. So hat sich etwa in Deutschland die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Kinder allen Horrormeldungen des VCD zum Trotz in den vergangenen Jahren mehr als halbiert.

Wie macht man aus einem Verlust einen Gewinn?

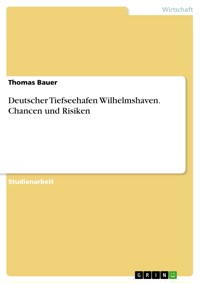

Dieser Trick mit Summen und Durchschnitten von Wachstumsraten funktioniert immer wieder aufs Neue. Angenommen, Sie sind der Oberbürgermeister einer großen Ruhrgebietsmetropole, welche eine erkleckliche Menge Aktien eines großen dort ansässigen Energiekonzerns besitzt. Die sollen sie, so raten Experten, schnellstmöglich verkaufen, es gehöre nicht zu den Aufgaben einer Kommune, mit Steuergeldern auf dem Aktienmarkt zu spekulieren.

Sie tun es aber doch und sehen den Wert der Aktie von 76 Euro im Jahr 2007 auf 29 Euro im März 2014 fallen, ein Verlust von 62 Prozent. Insgesamt ist ihre Kommune nun um insgesamt 680 Millionen Euro ärmer.

Wie könnte man diesen Misserfolg in ein besseres Licht rücken? Ganz einfach: Benutzen Sie relative Zahlen, wie das mexikanische Vorbild. Die RWE-Aktie war von 2007 bis Ende August 2013 von 76 auf knapp 21 Euro gefallen, dann aber wieder auf 29 Euro Mitte März 2014 gestiegen. In der schlechten Phase hatten Sie einen Verlust von etwas mehr als 72 Prozent, in der zweiten Phase jedoch einen Gewinn von 38 Prozent – zusammen ein Verlust von nur noch 34 Prozent. Immer noch schlimm, aber nicht mehr ganz so dramatisch wie die 62 Prozent zuvor.

Die Kunst, mit zwei Zungen zu sprechen

Noch ein einfacher, aber wirksamer Trick: Sie möchten über ein neues Medikament berichten, welches das Auftreten von Darmkrebs von 2 auf 1 bei je 100 Personen reduziert, aber zugleich die Gefahr von Brustkrebs von 1 auf 2 erhöht. So hat die Geschichte natürlich keine Chancen für die Titelseite. Also formulieren Sie die |22|Schlagzeile wie folgt: »Wunder-Medikament verringert das Risiko von Darmkrebs um 50 Prozent«. Im Text weiter unten fügen Sie dann hinzu, dass es wie bei jedem anderen Medikament unerwünschte Nebenwirkungen geben könne. Diese seien aber mit Blick auf den hohen Nutzen kaum der Rede wert: »Nur 1 Prozentpunkt mehr Fälle von Brustkrebs.«

[Bild vergrößern]

2007 hielt die Stadt RWE-Aktien für 76 Euro das Stück. Im März 2014 hatte eine RWE-Aktie nur noch einen Wert von 29 Euro. Diesen hohen Verlust kann man etwas weniger dramatisch darstellen: Bis August 2013 gab es einen Verlust von 72 Prozent (von 76 auf 21 Euro), aber danach einen Gewinn von 38 Prozent (von 21 auf 29 Euro). Der Verlust klingt nicht ganz so dramatisch. Der Trick besteht darin, relative statt absoluter Zahlen zu verwenden.

Diese Vorgehensweise ist doppelzüngig: Man beschreibt den Nutzen in relativen Zahlen (groß und beeindruckend) und den Schaden in absoluten Zahlen (klein und eher zu vernachlässigen). Nach einer einschlägigen Studie wurde diese Technik von 2004 bis 2006 in jedem dritten Artikel in den medizinischen Topzeitschriften angewandt. Andere Medien übernehmen dies dann oft unkritisch. Analysen von Zeitschriftenberichten über neu zugelassene Medikamente zeigen, dass quantitative Informationen über Nutzen und Schaden meist ganz weggelassen und stattdessen Anekdoten oder Interviews mit Patienten gebracht werden, die über wundersame |23|Heilungen berichten. In den wenigen Fällen, wo Zahlen vorkommen, betreffen diese fast ausschließlich die relative Risikoreduktion; wird über den Schaden berichtet, kommt die beschriebene Technik der Doppelzüngigkeit zur Anwendung. All das hat seine Wirkung. Studien zeigen, dass relative Risiken viele Menschen in die Irre führen, weil sie mit absoluten Risiken verwechselt werden. Auch Ärzte verstehen den Unterschied nicht immer.

Deshalb ist es auch wichtig, zwischen Prozenten und Prozentpunkten zu unterscheiden. Eine relative Risikoreduktion von 50 Prozent ist eine Prozentangabe. Eine absolute Risikoreduktion dagegen, wie von 1 auf 2 in je 100 Personen, ist eine Erhöhung um einen Prozentpunkt, nicht aber um 1 Prozent (Letzteres wäre ja eine Erhöhung von 1 auf 1,01).

Fazit: Fragen Sie immer nach absoluten Zahlen und absoluten Risiken – dann können Sie die Angaben wirklich verstehen. Werden Sie dagegen über relative Risiken »informiert«, dann fragen Sie sich, wer hier Ihr Verständnis manipulieren möchte und warum.

Ergänzende Literatur

Drösser, Ch. (2012): Der Logikverführer. Schlussfolgerungen für alle Lebenslagen. Reinbek: Rowohlt.

Gigerenzer, G. (2002): Das Einmaleins der Skepsis: Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken. Berlin Verlag.

Gigerenzer, G., W. Gaissmaier, E. Kurz-Milcke, L. M. Schwartz und S. W. Wloshin (2007): »Helping doctors and patients make sense of health statistics«. In: Psychological Science in the Public Interest, 8, S. 53–96.

Gigerenzer, G., und J. A. Muir Gray (Hg.) (2013): Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Medizin: Aufbruch in ein transparentes Gesundheitswesen. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Sedrakyan, A., und C. Shih (2007): »Improving depiction of benefits and harms: Analyses of studies of well-known therapeutics and review of high-impact medical journals«. In: Medical Care 45, S. 523–28.|24|

2. Wer versteht Prozente?

»Man kennt das doch: Der Trainer kann noch so viel warnen, aber im Kopf jedes Spielers sind 10 Prozent weniger vorhanden, und bei elf Mann sind das schon 110 Prozent.« Der Sportreporter Werner Hansch

Bleiben wir noch etwas bei den Prozenten. Die sind einerseits nicht ohne Grund sehr populär. Einer von uns hat einmal für zwei Ausgaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgezählt, wie oft darin das Wort »Prozent« vorkam: Ohne Anzeigen und Feuilleton bei einer Wochenendausgabe 126-mal und in einer Samstagsausgabe sogar 135-mal. (Dieses Buch verwendet das Wort »Prozent« bzw. das Zeichen »%« knapp 600-mal).

Eine mögliche Erklärung für diese Popularität liegt sicher darin, dass sich viele komplizierte Sachverhalte mit Prozenten einfacher darstellen lassen: Größenverhältnisse werden anschaulich und vergleichbar, und darüber hinaus vermittelt das Wort Sachlichkeit, Seriosität, Glaubwürdigkeit und Autorität.

Auf der anderen Seite haben, wie im ersten Kapitel gesehen, viele Zeitgenossen damit große Probleme. So wie die Dortmunder Ruhr-Nachrichten: »Noch engagieren sich 20 Prozent der Bundesbürger«, berichtete sie einmal über unser Engagement im Ehrenamt, »doch laut der Deutschen Gesellschaft für Freizeit wird es bald nur noch jeder Fünfte sein.«

Versuchen Sie es doch einmal selbst, etwa mit dieser Frage:

In einer Lotterie hat man eine Wahrscheinlichkeit von 1 von 1 000, ein Auto zu gewinnen. Wie viel Prozent der Lose in dieser Lotterie gewinnt ein Auto?|25|

Nicht einmal die Hälfte von eintausend Deutschen (46 Prozent) kam auf die korrekte Antwort: 0,1 Prozent. Immerhin stehen wir damit verglichen mit US-Amerikanern noch gut da; dort fanden nur 24 Prozent die richtige Antwort. Bildung hilft: von 85 amerikanischen Ärzten verstanden immerhin 75 Prozent, dass 1 von 1 000 das gleiche ist wie 0,1 Prozent. Das heißt aber auch, dass einer von je vier Ärzten das nicht verstand – und das kann für Patienten gefährlich werden.

Hier ist eine Frage, bei der Deutsche nicht besser abschneiden als Amerikaner:

Welche der folgenden Zahlen repräsentiert das größte Risiko, eine Krankheit zu bekommen? 1 zu 10, 1 zu 100 oder 1 zu 1 000?

75 Prozent der Amerikaner erkannten, dass 1 zu 10 das größte Risiko bedeutet, verglichen mit 72 Prozent der Deutschen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass jeder vierte Deutsche die in den Beipackzetteln angegebenen Risiken gar nicht verstehen kann.

Das ist aber noch gar nichts, verglichen mit der Konfusion bei den Kunden einer englischen Bank. Auf die Frage »Was sind 40 Prozent?«, antworteten weniger als die Hälfte: vier von zehn. Die anderen meinten: 1⁄40, ¼ oder vier von 100.6

Auch die Tageschau ist nicht immer Prozent-sicher. Da wurde etwa den Zuhörern die Prozesskostenbeteiligung am Beispiel eines Junggesellen erklärt. Dieser hatte ein Jahreseinkommen von 70 000 Euro und muss im Falle eines Falles 7 Prozent davon als Selbstkosten tragen. Die restlichen Kosten sind steuerlich absetzbar. Was sind nun 7 Prozent von 70 000? Die Nachrichtensprecherin sagte: »Ein Unverheirateter mit einem Einkommen von 70 000 Euro muss 7 Prozent selbst tragen, also 10 000 Euro.« Das war auch auf dem Schaubild zu lesen. In Wirklichkeit muss der Mann nur einen Betrag von 4 900 Euro selbst tragen. |26|

[Bild vergrößern]

Prozentrechnung in der Werbung: Wie man auch rechnet, man kommt nie auf die angegebenen Preise der Teppiche.

Die Hälfte der Hälfte ist nicht null

Eher in die Kategorie Vorsatz fällt die in der Abbildung oben gezeigte Werbung eines Möbelhauses, die so oder ähnlich jedem Leser aus diversen Werbebeilagen bekannt sein dürfte. Auf den ersten Blick denkt man: »80 Prozent Rabatt!«, und interessiert sich vielleicht für den linken Teppich. Genau dies war mit dieser Werbung wohl auch bezweckt.