15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Unsere Gesellschaft auf der Couch Wir leben in Krisenzeiten: Der gesellschaftliche Zusammenhalt hat in der Pandemie stark gelitten, dazu kommen die Auswirkungen von Putins Krieg gegen die Ukraine. Krisen, politische wie persönliche, bergen aber auch Chancen. Marina Weisband und Frido Mann gehören verschiedenen Generationen an, und ihre Lebensgeschichten könnten kaum unterschiedlicher sein. Aber die ukrainischstämmige jüdische Deutsche und den Deutsch-Amerikaner aus berühmter Familie eint ihr Engagement für eine demokratische Gesellschaft - und sie sind beide Psychologen. In »Was uns durch die Krise trägt« legen sie unsere Gesellschaft auf die Couch und diskutieren, wie wir den aktuellen Herausforderungen am besten begegnen. - Wie können wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken? - Wie können wir Populismus und Autoritarismus entgegenwirken? - Wie kann Demokratie in Zeiten von Digitalisierung funktionieren? - Wie können wir soziale Ungleichheit und den Klimawandel bekämpfen? - Wie können wir Kindern und Jugendlichen Resilienz und das Gefühl von Selbstwirksamkeit vermitteln? Zwei Prominente aus zwei Generationen im Dialog Marina Weisband und Frido Mann analysieren in diesem Generationengespräch nicht nur die aktuellen gesellschaftlichen Krisenlagen, sie greifen auch immer wieder auf ihre persönlichen Erfahrungen zurück. Marina Weisband schildert aus erster Hand die Geschehnisse des Euromaidans und zeichnet mit profunder Kenntnis ein differenziertes Bild der aktuellen Situation in der Ukraine. Frido Mann kann aus seinen reichen Erfahrungen aus der Zeit des amerikanischen Exils und der Nachkriegszeit schöpfen und nimmt als US-Staatsbürger die Situation in den Vereinigten Staaten vergleichend in den Blick.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.

© 2023 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt

Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder

der wbg ermöglicht.

Gestaltung und Satz: Anja Harms, Oberursel

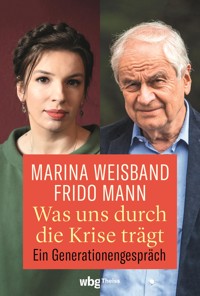

Umschlagabbildungen: Marina Weisband © Sharon Adler;

Frido Mann © Wolfgang Schmidt

Umschlaggestaltung: Andreas Heilmann, Hamburg

Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-8062-4583-7

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4592-9

eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4593-6

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zu den Autoren

Impressum

INHALT

Einleitung

Der wohlstandssatte Westen

Antisemitismus – autoritäres Denken – Demokratie in Gefahr – Eigentum verpflichtet – gefühlter Kontrollverlust – Komplexität – Konsumgesellschaft – Privatisierung – Reformpädagogik – soziale Ungleichheit – Utopien – Wutbürger

Deutschland auf der CouchMarina Weisband

Demokratie unter DruckFrido Mann

Die Zeitenwende

Checks and Balances – Desinformation – deutsche Schuldgefühle – Ende der Industriegesellschaft – Eurasianismus – Freiheit – Großrussland – Helden – Imperialismus – Kapitalismus – Korruption – Kosakentum – Liberalismus – Liquid Democracy – Maidan – Moralismus – Nazis – ökologische Kosten – Oligarchen – Orange Revolution – Schwarz-Weiß-Denken – Sowjetbürger – soziales Band – Untertanenmentalität – US-Verfassung – Wandel durch Handel – wehrhafte Demokratie

Wovor hat Putin solche Angst?Marina Weisband

»Die Gesellschaft«, das sind wir alle

Abstiegsangst – Industriegesellschaft – Informationsgesellschaft – Resilienz – Selbstwirksamkeit – Soziale Medien – Sozialisation – Talkshows

Politiker:innen sind auch MenschenMarina Weisband

Die Grenzen des Dialogs – mit wem und über was man reden sollte und mit wem nichtFrido Mann

Eine starke Demokratie wird getragen von starken Menschen

Digitale Communities – Emigration/Immigration – Erfahrungsdialog – Identität(en) – Kreativität – Kunst – Marginalisierung – Politisierung – Psychologie – Religion – Rituale – Spiritualität – Weltkloster

Wir sind alle multiple PersönlichkeitenFrido Mann

Was ich aus meiner Kindheit mit mir trageFrido Mann

Meine komische KrankheitMarina Weisband

Zukunftsmusik – wie könnte die Gesellschaft aussehen?

Krise und Chancen des Digitalen – »Demokratie beginnt im Kleinen« – Schulprojekt aula – Weltkloster – Spiritualität – Demokratie ist nicht, Demokratie wird

Auf dem Weg zu mehr BürgerbeteiligungFrido Mann

Wer Visionen hat, braucht nicht zum Arzt zu gehenFrido Mann

Die Zeit drängt – haben wir trotzdem noch Zeit zum Nachdenken?Marina Weisband

EINLEITUNG

Am 7. Juni 2022 trafen sich in Münster eine 35-jährige ehemalige Piraten-Politikerin und ein 81-jähriger Schriftsteller, es trafen sich eine ukrainischjüdische Immigrantin und ein nach Deutschland zurückgekehrter Sohn einer der bekanntesten deutschen Emigrantenfamilien, es trafen sich eine Social-Media-Virtuosin und ein Vertreter der Gutenberg-Galaxis, es trafen sich zwei Psychologen – es trafen sich Marina Weisband und Frido Mann.

Die beiden kannten einander als öffentliche Persönlichkeiten, hatten sich aber vorher noch nie persönlich getroffen. Für beide war es ein Heimspiel: für Marina Weisband, die in Münster wohnt, sowieso, aber auch Frido Mann hat lange dort gelebt, studiert und gearbeitet. Das Gespräch, moderiert von wbg-Lektorin Teresa Löwe, kam schnell in Gang. Denn so unterschiedlich die Lebensgeschichten der beiden sind, so sehr eint sie das Engagement für eine lebendige Demokratie.

Die Idee einer Gesellschaft, in der jeder Mensch Verantwortung übernehmen und die gemeinsame Welt aktiv mitgestalten kann, scheint mit unserer derzeitigen Lebensrealität wenig zu tun haben. Wir leben in einer multiplen Krisensituation: Lässt sich die Bedrohung durch den Klimawandel vielleicht noch kleinreden oder beiseiteschieben, bedroht der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auf eine sehr viel konkretere Art das friedliche Zusammenleben in Europa, und seine Konsequenzen sind für uns direkt spürbar.

Um mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen, ist eine starke und wehrhafte Demokratie gefordert – aber die Realität nicht nur in Deutschland sieht anders aus: Polarisierung, Demokratiemüdigkeit, das Gefühl, dass »die da oben« sowieso machen, was sie wollen. Wie ist diese Entwicklung zu erklären und historisch einzuordnen – und wie kann man ihr entgegenwirken? Und was kann unsere behäbige und wohlstandssatte Gesellschaft von der jungen ukrainischen Demokratie mit all ihren Problemen und all ihrem Enthusiasmus lernen?

Das Gespräch erschöpfte sich nicht in theoretischen Erörterungen, sondern beide Gesprächspartner griffen immer wieder auf ihre reichen persönlichen Erfahrungen als Zeitzeugen zurück. Marina Weisband zeichnet aus erster Hand ein Bild von der »Orangen Revolution« auf dem Maidan 2004 und dem Euromaidan 2013/2014, das sich in Manchem deutlich von der Darstellung in den deutschen Medien unterscheidet. Die aktuelle Situation in der Ukraine schildert sie sehr differenziert und mit profunder Kenntnis der kulturellen und sozialen Gegebenheiten. Frido Mann greift biographisch auf seine Erfahrungen in der Zeit des amerikanischen Exils und der Nachkriegszeit zurück und nimmt als amerikanischer Staatsbürger immer wieder die aktuelle Situation in den USA vergleichend in den Blick.

Die beiden sprachen über Geschichte und Politik, über gesellschaftlichen Wandel und Spaltungstendenzen in der Gesellschaft, über Probleme und Chancen der Digitalisierung, aber es ging – bei zwei Psychologen im Dialog wahrscheinlich nicht verwunderlich – auch immer wieder ums Individuum. Eine Gesellschaft besteht aus Einzelpersönlichkeiten, und die Stabilität einer Demokratie hängt nicht nur von funktionierenden Strukturen ab, sondern ganz wesentlich auch von den Menschen, die sie tragen. Bei der Diskussion über mögliche Quellen für die Stärke des Einzelnen wurde es schnell sehr persönlich. Es ging um Religion und Rituale, um Herkunft und Familie, um Randgruppen und Communities, um Kunst und Kreativität, um Sprache und Literatur – und um Identitäten jenseits von starrem Schwarz-Weiß-Denken.

Wenn wir als Gesellschaft gut durch die Krise(n) kommen und die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen – darüber waren sich beide einig –, müssen wir uns darum bemühen, jeden Einzelnen mitzunehmen. Und wir sollten möglichst früh damit anfangen und bereits Kindern und Jugendlichen Resilienz und das Gefühl der Selbstwirksamkeit vermitteln. Folgerichtig engagiert sich Marina Weisband als Leiterin des aula-Projekts zur Schülerpartizipation, und Frido Mann arbeitet in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung mit Schulklassen zum Thema Demokratie. Außerdem ist er als Schirmherr des Trägervereins von »Weltkloster« im interreligiösen und interspirituellen Dialog aktiv. (Genauere Informationen zu den genannten Projekten finden sich auf der folgenden Seite.)

Das scheinen kleine Schritte angesichts der vor uns liegenden großen Aufgaben, aber »Demokratie beginnt im Kleinen«, so Frido Mann, oder in Marina Weisbands Worten: Was im Kleinen anfängt, wird am Ende Geopolitik.

aula (www.aula.de) ist ein von Marina Weisband ins Leben gerufenes Konzept zur digital gestützten Schülerbeteiligung. Alle Schüler:innen einer Schule erhalten Zugang zu einer Onlineplattform, auf der sie eigene Ideen einstellen, diskutieren und abstimmen können. Die Abstimmungen sind verbindlich, der Rahmen vorher vertraglich mit der Schulkonferenz geregelt. Ergänzt wird das Konzept durch regelmäßige Besprechung offline sowie Lehrmaterialien zur Stärkung demokratischer Kompetenzen.

Im Interreligiösen Netzwerk »Trägerverein Weltkloster« (weltkloster.de), dessen Schirmherr Frido Mann ist, haben sich ordinierte und geistliche Repräsentant:innen unterschiedlicher Religionen zum Ziel gesetzt, eine Haltung verbindender Bewusstheit sowie empathischer Wertschätzung in die Gesellschaft zu tragen. Insbesondere in Krisensituationen lässt sich daraus Kraft schöpfen für ein friedlich-pluralistisches und verantwortungsvolles Miteinander gegen Hass, Gewalt und Lüge zur Festigung der gefährdeten freiheitlich-demokratischen Ordnung unserer Gesellschaft. Die Basis der Arbeit im »Trägerverein Weltkloster« bilden Erfahrungsdialoge und traditionelle authentische Übungspraktiken der unterschiedlichen Religionen.

DER WOHLSTANDSSATTE WESTEN

Antisemitismus | autoritäres Denken | Demokratie in Gefahr | Eigentum verpflichtet | gefühlter Kontrollverlust | Komplexität | Konsumgesellschaft | Privatisierung | Reformpädagogik | soziale Ungleichheit | Utopien | Wutbürger

DEUTSCHLAND AUF DER COUCH

MARINA WEISBAND

Als ich 1994 mit meiner Mutter und meinem Geschwisterkind nach Deutschland migriert war, ist uns schnell aufgefallen, welchen Stellenwert hier Dinge einnehmen. Welche Art von Tornister besitzt du? Welche Kleidung? Welche Schuhe? Erfolg wurde am eigenen Haus, einer Schrankwand, einem Auto festgemacht. Menschen unterhielten sich mehr über Gegenstände, als wir es gewohnt waren.

Natürlich waren wir das nicht gewohnt. In der Sowjetunion gab es eine Art von Schuhen (eckig), eine Art von Käse (dröge) und gefühlt eine Art von Tapete. Alle hatten irgendwie die gleichen Vasen, die gleichen Teppiche, die gleichen Güter. Es gab zwar eine korrupte politische Klasse, die Zugriff auf weit mehr Importgüter hatte. Natürlich gab es auch einen Schwarzmarkt. Aber Identität konnte man über Gegenstände nicht so richtig bauen. Also entwickelten sich verschiedene andere Messlatten, anhand derer man sich mit anderen verglich. Man versuchte, sich durch Kochen, durch Belesenheit, als Gastgeber, als Bastler oder als besonders fleißiger Arbeiter seinen Wert zu erarbeiten und diesen zu demonstrieren. Diese Maßstäbe waren nicht unbedingt besser oder schlechter als die westlichen. Sie waren nur deutlich weniger materialistisch.

Mein Geschwisterkind und ich waren am extremen Ende dieser Skala. An Gegenständen hingen wir gar nicht. Vielleicht, weil wir in einem prägenden Alter buchstäblich alles zurücklassen mussten, was wir besaßen. Vielleicht auch aus der Prägung durch unsere Mutter heraus. Wie wenig Wert wir auf Dinge legten, zeigte sich daran, dass unsere Mutter uns mehrfach nicht nur damit drohte, all unser Lego wegzugeben, wenn wir unser Zimmer nicht aufräumen – sondern sich mehrfach gezwungen sah, diese Drohung umzusetzen. Wir waren durch Dinge weder zu belohnen noch zu bestrafen. Wir hingen an anderem.

An den ersten Abenden im Bett der Notwohnung in Dortmund, als unsere Mutter sich weinend an uns festhielt, waren es Lieder und Bücher, an denen wir uns gemeinsam festhielten. Einige der Kinderbücher hatten wir gar nicht dabei; ich kannte sie auswendig. Ich habe dann auch viel gezeichnet. Feen und Prinzessinnen. Durch die Flucht in die Fantasie konnte ich den Alltag leichter meistern. Da ich auf Sozialhilfe war und keine Markenklamotten hatte, habe ich eine Weile versucht, mich durch gute Noten in der Schule beliebt zu machen. Wie jeder deutsche Leser sich vielleicht denken kann, hat das nicht gut funktioniert. In der Schule meiner Mutter war das anders gewesen.

Auch heute schöpfe ich meine Selbstachtung aus meinen Talenten, aus dem Schneidern, Dichten, Malen, Sprechen, Schreiben. Aus meinen Zielen und den Verbündeten, die ich dafür habe. Ich bin ein glücklicher Mensch. Denn all dies kann mir nicht genommen werden. Auch dann nicht, wenn die Energie mehr kostet. Wenn ich eine kleinere Wohnung mieten muss. Nicht weit weg in den Urlaub fahren kann. Und kein Auto besitze.

Anders ist das bei Menschen, die ihr Selbstbild stärker aus den Dingen ziehen, die sie besitzen. Nichts daran ist falsch. Es ist völlig legitim, sein Bild daraus zu konstruieren oder sich in dieser Dimension mit anderen zu vergleichen. Fremd ist das wohl niemandem. Allerdings wird es zum Problem, wenn der Lebensstandard fällt.

Westliche Gesellschaften, Deutschland im Speziellen, erlebten nach dem Krieg eine völlige Ausnahmezeit. Die Wirtschaft boomte, und das Leben wurde von Generation zu Generation besser. Menschen, die teils im Krieg alles verloren hatten, waren glücklich, Besitz ansammeln zu können. Jedes Jahrzehnt war reicher als das nächste. Da immer mehr produziert wurde, musste immer mehr verkauft werden. Und weil irgendwann alle erdenklichen Bedürfnisse befriedigt waren, mussten neue Bedürfnisse erfunden werden. Diese Funktion übernahm in erster Linie die Werbung. Seit den 1960ern denkt sie sich fleißig Probleme aus, die vorher niemand hatte, und verkauft gleichzeitig die Lösung. Anders kann ich mir die Existenz des Apfelentkerners in deutschen Küchen nicht erklären. Im Fernsehen sah man in die Wohnzimmer der anderen Leute. Man sah genau, was erstrebenswert war: das Sofa, die Schrankwand, diese Glasschalen, die aussehen wie Blätter. Individuelle Freiheit wurde in Aluminium gegossen und in Form von Automobilen verkauft. Der Urlaub auf Mallorca oder generell im Süden gehörte einfach zu einem erfolgreichen Leben dazu. Und es wurde immer besser und besser.

Bis jetzt. Die Millennials waren die erste Generation, denen es schlechter ging als ihren Eltern. Und es steht zu erwarten, dass Generation Z es nochmals schwerer haben wird. Es sieht nicht danach aus, als seien die Wirtschaftskrise von 2008/2009, die Corona-Pandemie oder die Energiekrise singuläre Stolpersteine auf dem Weg in eine immer bessere Zukunft. Die Wahrheit ist, dass westliche Gesellschaften lange weit über ihre Verhältnisse gelebt haben. Ich kann auch jeden Tag besser leben, wenn ich mir zunehmend große Summen von der Bank leihe. Das Problem ist, dass ich die Kredite irgendwann bedienen muss. In Deutschland haben wir uns CO2-Ausstoß von der Zukunft unserer Kinder geliehen. Wir haben billiges Gas bezogen auf Kosten unserer politischen Unabhängigkeit und Sicherheit. Wir haben gespart an Kosten für Infrastruktur. Und es ging gut. Eine Weile. Jetzt müssen wir aber bezahlen. Der Lebensstandard muss sich einpendeln auf ein nachhaltiges Maß – eben auf das, was wir uns real leisten können.

Leider war die gute Zeit genau lang genug, dass sich eine ganze Gesellschaft daran gewöhnen und ihr Wertesystem an dem materiellen Lebensstandard ausrichten konnte. Wenn man sein Selbstbild daraus bezieht und dieser Lebensstandard fällt, dann trifft das Menschen in ihrem Kern. In ihrem Selbstverständnis. Die Konsequenz wird Wut sein. Verzweiflung. Verwirrung. Ob wir das als Gesellschaft, als Demokratie überleben, hängt davon ab, ob wir es schaffen, unser Selbstbild durch etwas anderes zu konstruieren. Ob wir andere Werte für uns entdecken können.

In den jüngeren Generationen sieht man bereits einen Weg hin zu weniger materiellen Werten. Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen sind bei Kaufentscheidungen immer wichtiger. Burger King eröffnet eine vegetarische Filiale, was vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Menschen versammeln sich um ideelle Werte. Aber eben nicht alle. Wird es genug sein?

Ich würde so gern mit jedem einzelnen Menschen in Deutschland sprechen und lange daran arbeiten, was im eigenen Leben gut ist und Halt gibt. Wie gegenseitige direkte Hilfe ein Weg ist, das eigene Selbstbild und die Gemeinschaft zu stärken. Wie wir Trost und Wert in einander finden können. In unseren Talenten und in Liedern und Geschichten. In unseren Kommunen und Vereinen. Jahrzehnte der neoliberalen Ideologie haben uns vereinzelt oder isoliert in Kernfamilien zurückgelassen. Viele kennen ihre Nachbarn nicht mal namentlich. Als erstrebenswert wurde uns wieder und wieder der Konsum angepriesen. Und jetzt müssen wir nichts Geringeres vollziehen als den Rollenwandel vom Konsumenten zum Gestalter unserer eigenen Gesellschaft. Das wird schwer. Aber ob eine Demokratie überlebt, hängt genau von diesem Wandel ab.

Frido Mann: Wenn ich die Lage der Demokratie in Deutschland beschreiben soll, die Gefährdungen unserer Demokratie, möchte ich zunächst auf die Weimarer Republik zurückblicken, auf ihr Verhaftetsein in einer autoritären Denkweise. Der Rahmen war ja wunderbar – die Gesetzgebung und die ganzen Strukturen, die geschaffen worden waren –, aber die Menschen, die dann Projekte wie z. B. das Frauenstimmrecht umsetzen sollten, waren noch nicht so weit. In Verwaltung, Militär, Gerichten saßen Altjunker aus der Kaiserzeit, die noch darunter litten, dass Deutschland den Krieg verloren hatte, denken Sie an die Dolchstoßlegende. An dieser Inkompatibilität zwischen Strukturen und der vorherrschenden Mentalität ist das Ganze gescheitert.

Was unsere Bundesrepublik betrifft, so habe ich vor vielleicht zehn Jahren mit einem Germanisten gesprochen, der war damals schon sehr alt und konnte sich noch an die Nazi-Zeit erinnern, die er als Kind erlebt hatte. Der sagte, er würde immer noch zusammenzucken, wenn er irgendeinen Beamten in Uniform sähe, und wenn es nur ein Postbote sei – eben weil Uniformierte in der Nazizeit eine Gefahr waren.

Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen so. Auch Menschen, die sich als Demokraten verstehen, die sich in einem demokratischen System gut fühlen und sich damit identifizieren, kleben immer noch an einem hierarchischen Denken. Diese Tendenz zur Unterwürfigkeit gegenüber Höherstehenden ist immer noch nicht überwunden. In der Schweiz ist das anders. Da gibt es andere Probleme, aber das nicht. Auch Titel sind dort nicht so wichtig wie in Deutschland. Das hat immer noch etwas zu tun mit dem Verhaftetsein in Strukturen, die nicht demokratisch sind – ohne dass die Menschen sich dessen bewusst sind.

Das sind also unterschwellige Dinge, die Deutschland immer in einer gewissen Weise prägen. Und es ist auch ein Generationenproblem, die älteren Leute haben das stärker in den Knochen. Ich frage mich, wie man dagegen vorgehen könnte.

Marina Weisband: Wir haben viel Untertanendenken überwunden über die Generationen. Aber wir schaffen gleichzeitig neue Untertanenbedingungen. Es ist schwer, diese größere Gleichheit und Selbstwirksamkeit zu erreichen, wenn man in unterbezahlter Arbeit feststeckt, wenn man sich völlig machtlos und überflüssig fühlt. Darum ist eine der großen Gefahren für die Demokratie auch immer die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich.

Das ist eine Frage von Sozialpolitik, und das ist eine ganz knallharte politische Frage, da reicht Nachbarschaftshilfe nicht aus. Direkte Hilfe ist super und notwendig, aber gleichzeitig darf man nicht die große Politik aus den Augen verlieren, darf man nicht aufhören zu kämpfen für soziale Gerechtigkeit.

FM: Das Verschwinden des Mittelstandes ist ein Problem.

MW: Zeiten des Umsturzes und Zeiten von Verschwörungstheorien sehen wir historisch ja immer dann aufflammen, wenn großer Reichtum sehr sichtbar, aber gleichzeitig unerreichbar ist. In solchen Zeiten leben wir gerade.

Dieses Ungleichgewicht ist auf mehreren Ebenen schrecklich. Erstens verstärkt es sich selbst, weil Geld mehr Geld schafft. Zweitens schafft es diesen sozialen Neid und das Gefühl von »ich bin nichts wert«. Und drittens sind natürlich die reichen Leute auch diejenigen, die sich völlig unproportional planetare Ressourcen nehmen, die dann einem anderen fehlen und die uns eine Zukunft des Friedens und des Wohlstands verunmöglichen.

FM: Wir reden derzeit viel über Oligarchen, aber wir reden nicht so sehr über andere Superreiche, die genauso oder anders ebenfalls eine Gefahr darstellen, weil sie häufig Absichten gegen den Staat haben, gegen die Sozialpolitik.

MW: Natürlich haben die allerreichsten internationalen Unternehmen Absichten gegen den Staat, denn sie sind mächtiger als der Staat, und wenn der Staat ihnen nicht in die Quere kommt, könnten sie noch mächtiger werden. Also handeln sie quasi aus Eigeninteresse antidemokratisch.

Gerade im deutschen Kontext gibt es da einen wichtigen Faktor. Wenn ich mir so die reichsten Familien anschaue, woher die ihr Geld haben, denke ich: Auch meine Familie hätte ein Erbe haben können. Aber Familien wie meine haben oft für die reichsten deutschen Familien Zwangsarbeit geleistet. Meine Mutter sieht einfach der Altersarmut entgegen, wie die meisten Kontingentflüchtlinge in Deutschland. Das ist die bittere Realität: Die meisten Juden in Deutschland sehen einer Altersarmut entgegen. Ungerechtigkeit vererbt sich mit Gelderbe. Das sind diese Ungerechtigkeiten, die viel schwerer zu beheben sind als durch das Niederlegen von Blumenkränzen. Das ist die knallharte Realität.

Darum bin ich auch so skeptisch bei der Frage: Könnten Unternehmen nicht auch moralisch handeln? Ich glaube, nicht, ich glaube, da darf man nicht naiv sein. Die Anreizstrukturen sind so, dass Unternehmen nicht moralisch können.

FM: Da muss man sie vielleicht umwandeln. Man sieht ja z. B. bei Wohnungsbaugenossenschaften, die wirklich Genossenschaften sind, dass eben nicht die Ansage kommt: Wir erhöhen jetzt die Mieten. Es gibt ja die Möglichkeit zum Genossenschaftstum und so einen Gründungsboom auf kleinerer Ebene – aber das ist halt nicht da, wo das Kapital ist.

MW: Viele Themen wirken riesig und unüberwindbar, und sie erzeugen bei Menschen wie mir extremen Frust. Es gibt Jugendliche, die kämpfen gegen den Klimawandel, andere gegen steigende Mietpreise, wieder andere gegen ein ungerechtes Steuersystem. Und man hat das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen, man hat das Gefühl, einem völlig übermächtigen Feind gegenüberzustehen und gar nichts ausrichten zu können. Es sind so viele Baustellen, es gibt so viel, was so falsch läuft in der Welt.

Darüber verliert man dann oft das Große. Aber mein Plädoyer, Blumen zu pflanzen oder öffentliche Räume zu schaffen oder in der Schule mitzubestimmen, darf auf gar keinen Fall gewertet werden als ein Rückzug in diese Themen. Sondern ich glaube, dass auch die großen politischen Themen klein anfangen, und ich glaube, es sollte die Aufgabe von jedem von uns sein, ein Projekt rauszusuchen, ein Thema: ein Wald, der stehen bleiben muss, eine Enteignungs-Demo einer großen Immobiliengesellschaft, ja, ein Ding, nur eins. Man tut sich mit anderen Menschen zusammen, die an dieser einen Sache arbeiten. Man muss klein anfangen, um nicht desillusioniert zu werden, und es ist die Beständigkeit, die wichtig ist – nicht, dass man mit großer Kraft rangeht und alles umschmeißt, was gewesen ist.

Wie beim Kampf für Bürgerrechte, wie bei der Aufklärung, wie beim Kampf um die Demokratie an sich. Es gab so viele Rückschläge, und es gab so viele Menschen, die dagegen waren, scharfes Interesse hatten, dagegen zu sein. Wichtig ist die ständige gemeinsame Arbeit, ständiges Einanderwieder-Aufbauen, Einander-Heilen, Einander-Mut-Machen, auch durch die Kunst, die dabei produziert wurde, die Musik, die dabei produziert wurde, den Glauben, den es dazu gab. Es ist so wichtig, immer weiterzumachen, auch wenn man scheitert, und noch mal anzufangen und noch mal, bis man entweder Erfolg hat oder stirbt.

FM: Eine Person, die ich menschlich überaus schätze, hat ihren Job gewechselt und ist, angesichts des sehr anderen Geisteshintergrunds ihrer vorherigen Arbeitsstelle für mich etwas erstaunlich, in die Krupp-Stiftung eingestiegen, an hoher Stelle. Sicher gibt es in der Stiftung Menschen, die es gut meinen, aber ein Unternehmer mit besten Beziehungen zum NS-Staat, der von Zwangsarbeit profitiert hat, der sogar nach dem Krieg inhaftiert war, der Verbrechen begangen hat – dann eine Stiftung zu gründen? Was kann denn da noch Gutes dran sein?

MW: Gib dein Geld ab!

FM: Gerade Krupp! Ich denke an ein Stück Mann’sche Familiengeschichte: Die Familie Krupp, die hatte das Gefühl, man muss Alfried von Krupp ein bisschen reinwaschen, da muss man doch irgendjemanden finden, der die Geschichte etwas beschönigt. Mein Onkel Golo erzählte mir, dass die Familie Krupp bei ihm eine Biografie in Auftrag gegeben hatte, und da hat er eine geschrieben. Und als er die abgegeben hatte, haben die ein Haar in der Suppe gefunden, irgendeine Stelle, wo er gewagt hatte, ein bisschen Kritik zu üben. Ich weiß nicht, was er da gesagt hat, es muss aber sehr klein und unwichtig gewesen sein. Aber die Familie wollte nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt, sie haben Golo fürstlich ausbezahlt, damit er still bleibt – und weg, das Buch ist verschwunden. Das war in den 1980er-Jahren. Fast vierzig Jahre später hat sich die Krupp-Stiftung zusammen mit dem Auswärtigen Amt und anderen namhaften deutschen Stiftungen am Stipendiatenprogramm in dem 2016 von der deutschen Bundesregierung erworbenen Thomas Mann House in Kalifornien umfangreich finanziell beteiligt. Ich selbst habe als Honorary Fellow und auf meiner Lesereise durch die USA davon profitiert.

wbg: Zum Glück haben wir heute etwas andere Zeiten. Aber auch wenn die Aufarbeitung vielleicht ein bisschen besser ist, bleibt das Grundproblem.

MW: Aufarbeitung hin oder her, Bücher hin oder her – letzten Endes: Erbe vererbt Verbrechen. Es vererbt die Sklaverei und deren Raub, es vererbt die Schoa und deren Raub. Erbe vererbt Verbrechen.

FM: Immer, wenn es an die Eigentumsfrage geht, wird es ungemütlich.

MW: Aber das ist halt das Ding. Ich möchte über diese Themen reden: Wem gehören eigentlich die Plattformen? Die öffentlichen Plätze im Internet, wem gehören eigentlich die Kabel, die uns miteinander verbinden, auf denen die Bankgeschäfte laufen, der gesamte Handel läuft, alle Informationen, aller Austausch? Wem gehören diese Kabel, und warum gehören die eigentlich nicht uns?

FM: Oder wenn man PayPal erfindet, angeblich weil es praktisch ist, und damit hat man auch diese nicht so ganz unabsichtliche Kontrolle über das Geld. Oder die Privatisierung von Bildung.

MW: Ich bin ja eigentlich auch kein Fan davon, alles staatlich zu machen. Meine Utopie liegt stärker im Anarchismus, aber das darf ich nicht so laut sagen. Tendenziell bin ich weder Fan von einzelnen ungewählten Milliardären, die Macht haben, noch bin ich Fan von einem Staat, der Macht in allem hat. Ich bin Fan dezentraler Strukturen, die diejenigen Menschen besitzen, die sie auch nutzen.

FM: Beim Geld ist es ja schon eine interessante Frage, wie man’s macht. Wir stehen vor einer neuen Form, aber das wird sicher keine Anarchie, sondern eher eine Privatisierung.

MW: Das wird eine Privatisierung, das ist halt das Ding. Jeder könnte sich aufs Dach eine Solaranlage schnallen und seine eigene Energie beziehen. Erneuerbare Energien sind grundlegend demokratisch in ihrem Wesen. Öl und Gas sind in ihrem Wesen diktatorisch, denn es gibt Gatekeeper, die haben Macht. Es ist ja kein Zufall, dass die ganzen Ölstaaten auch Diktaturen sind. Neue Energien dagegen könnten demokratisch sein, je nachdem, wie wir es zulassen.

FM: Bei der Anarchie als Utopie, da gehe ich sofort mit, bei der Wirklichkeit allerdings: mehr als im kleinsten Rahmen sehe ich schnell Probleme. Ob man da irgendwann mal weiterkommt?

MW: Ich sehe das in erster Linie als sehr langfristigen Bildungsprozess. Genau wie Marx den Kommunismus postulierte als etwas, das so weit sein könnte, wenn es die entsprechende Technologie gibt. Das heißt, wenn man ein Stück Brot replizieren kann, dann kommt der Kommunismus zurecht. Deswegen gibt es den Kommunismus bei Star Trek: Da gibt es Replikatoren. Wenn man versucht, Kommunismus vorher rauszupressen, dann muss man Leute dafür töten, sonst funktioniert es nicht.

Aber ich bin voll für Utopien, sonst ist es letzten Endes so deprimierend. Wir reden immer über die Verteidigung der Demokratie, und wir müssen sie verteidigen und müssen das Klima schützen – meine Generation muss so eine konservative Haltung einnehmen. Wir sind dazu gezwungen. Wir werden von allen Seiten angegriffen, unsere Zukunft, unsere Aussichten werden angegriffen, und man hat das Gefühl, alles verteidigen zu müssen. Aber die Wahrheit ist: Das, was wir da verteidigen, ist wirklich alles andere als perfekt, und darin liegt ja auch die Wurzel dessen, was uns in diese Misere gebracht hat. Deswegen reicht es nicht, Demokratie zu verteidigen, Demokratie muss wachsen.

FM: Wir müssen sie aufbauen, vom Kleinen her aufbauen.

***

MW: Wir leben in einer Zeit der Veränderungen, und ein großes Problem ist, dass Veränderung Reaktanz schafft, wenn man sie als fremdgesteuert wahrnimmt.

wbg: Den Begriff Reaktanz müssten Sie bitte erklären.

MW: Reaktanz bezeichnet eine Verweigerungshaltung, eine Antihaltung, Widerstand. Und zwar einen ungerichteten Widerstand, dem keine politische Überzeugung zugrunde liegt, keine moralische Überzeugung, sondern einfach nur der Unwille, etwas mitzumachen. Das Dagegenhalten.

FM: Das ist ein Stück weit der Gegensatz zum bekannten Begriff der Resilienz.

MW: Ja, das ist beinahe das Gegenteil von Resilienz. Reaktanz ist einfach nur: Ich weigere mich. »Not in my backyard.« Nein, nicht mit mir! Darauf fußt sehr stark die AfD. Sie punktet bei Menschen, die sehen, dass die Welt globalisiert wird, dass die Welt digitalisiert wird, dass sich Normen und Werte verändern.

Und das vorherrschende Gefühl ist: Ich habe keine Kontrolle. Ich bin dem ausgeliefert. Ich bin ein Opfer meiner Gesellschaft oder bestenfalls ein Konsument meiner Gesellschaft. Aber als Konsument bestimme ich nicht über die Produktpalette. Ich kann nur bestimmen, welche Produkte ich für mich will. Und wenn die Kontrolle im Außen liegt, führt das zu dem Gefühl, dass das nicht meine Gesellschaft ist, sondern die Gesellschaft tut mir Dinge an. Die Mächtigen, »die da oben«. Und auf mich hört keiner. Daraus entsteht das: »Denen da oben zeigen wir es!« Und daraus entstehen auch antisemitische Verschwörungstheorien. Denn wenn ich nicht die Kontrolle über mein Leben habe, wer hat sie denn dann? Da muss es irgendeine Elite im Außen geben, die alles kontrolliert.

Das Gegenteil davon wäre es, sich als Gestalter der eigenen Gesellschaft zu begreifen. Sich zu sehen als jemand, der für die Entwicklung maßgeblich mitverantwortlich ist und sie mit steuert. Dann entsteht keine Reaktanz, weil man es ja selbst gemacht hat.

Ich habe ein Beispiel: Wir haben mit aula, dem Schulprojekt, über das wir ja noch ausführlich sprechen werden, mal an einer Schule Geld gesammelt, und die Schüler durften bestimmen, wie sie das Geld ausgeben. Die fünften und sechsten Klassen haben sich in der physischen Aula ihrer Schule getroffen und haben diskutiert, was sie haben wollen, was sie anschaffen wollen von dem Geld. Da war eine Idee ein Kaugummi-Automat. Zuerst haben alle gesagt: »Yeah, ein Kaugummi-Automat!« Aber dann hat ein Junge gesagt: »Moment, wir dürfen aber überhaupt keinen Kaugummi kauen in der Schule.« Darauf ein anderer: »Wir können ja per aula die Hausordnung ändern, und wir können ja einfach sagen, dass wir Kaugummi kauen dürfen.« Und alle: »Yeah!« Und dann hat ein Mädchen gesagt: »Moment, wenn wir Kaugummi kauen dürfen und alle anderen Schulen in Freiburg nicht, sind bei allen die Tische und Bänke sauber, nur unsere neuen Tische und Bänke sind verklebt mit Kaugummis. Was sollen denn dann die Leute denken?« Ich fand diese Situation ganz wunderbar: Es war ein immigiriertes Mädchen und das ist ein fantastisches Zeichen der Integration, das Argument »Was sollen denn die Leute denken?«.

Und dann haben diese Fünft- und Sechstklässler diskutiert und sind so nach zehn Minuten zu der Übereinkunft gekommen: »Ja o. k., wir behalten das Verbot, Kaugummi zu kauen.« Das heißt, sie sind genau da gelandet, wo sie am Anfang waren: Kaugummi kauen war verboten, eine unbeliebte Maßnahme. Aber eigentlich sind sie überhaupt nicht da gelandet, wo sie waren, denn jetzt waren sie die Autoren dieser Maßnahme. Und plötzlich hatte sie eine ganz andere Akzeptanz. Und das ist der Unterschied zwischen »ich sehe mich als jemand, der die Macht hat zu gestalten« und »ich sehe mich als jemand, der nicht die Macht hat zu gestalten.

wbg: Sie sprachen eben über Konsumenten und Konsumgesellschaft im Unterschied zu handelnden Subjekten. Die 1970er-Jahre sind zumindest in der Bundesrepublik wohl die Phase, in der die Konsumgesellschaft vollkommen durchgeschlagen ist und wir alle vor allem Verbraucher wurden. Die Gründung der Grünen war ja nicht zuletzt eine Reaktion darauf und auf das Unwohlsein damit.

FM: Je höher die Technologie sich entwickelt, desto gefährlicher wird auch dieser Wohlstand. Nehmen wir als Beispiel nur die Autos, wie sie mit 180 überholen auf der Autobahn und wie gefährlich das ist.

Der mir wichtige Punkt ist: Technologie kann zu einer Riesengefahr werden, wenn die Demokratie entartet im Wohlstand.

MW: Wenn ich sage, Leute begreifen sich als Konsumenten der Gesellschaft, dann ist es ja genau das. Ich bin mit Fernsehwerbung zwischen meinen Cartoons aufgewachsen. Ich wurde als Kind zum Konsumenten erzogen. Wir haben in der Schule immer über Markenklamotten gehört und wer was hat, und wir haben unsere Identitäten auf Markenklamotten gebaut.

Und heute ist das Smartphone das moderne Schlachtfeld des Kapitalismus: Hier versucht alles, mir etwas zu verkaufen oder meine Aufmerksamkeit an Werbetreibende zu verkaufen.

Diese Idee »ich bin Konsument« führt dazu, dass Leute Parteien wie Waschmittel wählen – das ist etwas, was ich beobachtet habe in meiner politisch aktiven Zeit. Sie sagen: »Ja, die SPD ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und die Grünen, na ja, die knicken oft ein. Man kann ja heutzutage gar nichts mehr wählen, es gibt ja nichts mehr, was ich wählen könnte.« Man ist erst unzufrieden und dann sauer auf die da oben, die bieten nichts mehr.

Und jemand, der Konsument ist, ist natürlich hilflos, wenn es kein Produkt gibt, mit dem er zufrieden ist, dann kann er nichts dagegen tun. Wenn ich mich dagegen als Gestalter sehe, fallen mir tausend Möglichkeiten ein: Ich könnte in eine Partei eintreten und sie von innen heraus verändern. Ich könnte mich für mein Thema einsetzen. Ich könnte Demonstrationen veranstalten. Ich könnte eine außerparlamentarische Opposition machen. Ich könnte eine neue Partei gründen. Mir fallen zehntausend Dinge ein, die ich machen kann, um die »Produktpalette« zu gestalten, was ich natürlich gar nicht kann, wenn ich mich nur als Konsument begreife.

wbg: Noch mal zum Stichwort »Reaktanz«: Der berüchtigte »Wutbürger« würde ja auch von sich sagen, dass er etwas macht, dass er protestiert, dass er etwas verhindert, blockiert.

MW: Ich meine, gegen Blockieren kann ich nicht mal was sagen. Manchmal ist es super sinnvoll, wenn zum Beispiel ein Wald gerodet werden soll für eine nutzlose Autobahn. Dann muss man das blockieren, das ist einfach moralische Pflicht. Und ich sehe auch ein, dass verschiedene Menschen verschiedene Anlässe haben zu blockieren, mit denen ich teilweise politisch nicht einverstanden bin.

Die Frage ist dann aber: Was bauen die? Was baut man? Und ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil Wutbürger politisiert sind. Und ich kann nicht sagen, das ist einseitig schlecht, oder das ist die falsche Art, sich zu politisieren.

wbg: