Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

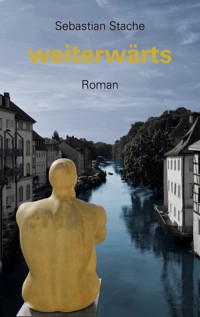

Der Fluss war wie sein Leben, sein Leben war wie der Fluss. Immer in Bewegung. Ständig weiterwärts. Unaufhörlich voran. Atemzug für Atemzug. Ein Finanzberater für die Superreichen schmeißt seinen Job hin und sucht sein Glück als Foodtrucker. Ein hemmungsloser Hedonist findet nach einem Drogentrip sein Heil im Altruismus. Eine Gruppe Hippies forscht auf einem Biobauernhof an der Formel für die Bewusstseinsrevolution. weiterwärts beschreibt Stromschnellen und Windungen im Fluss des Lebens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bunsky Books

2023

für Emil und Otto

„Our great human adventure is the evolution of consciousness. We are in this life to enlarge the soul, liberate the spirit, and light up the brain.“

Tom Robbins

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 1

Das Speisen in edlen Restaurants gehörte zu den angenehmen Begleiterscheinungen des beruflichen Wirkens von Tom Ziller. Seine Klientel zählte zu hundert Prozent zu dem einen Prozent der Weltbevölkerung, das mehr besitzt als die übrigen neunundneunzig Prozent zusammen. Jene erlauchte Kaste also, für deren gehobenen Anspruche nur das Beste gut genug, nur das Teuerste recht und billig war. Und so tafelten Ziller mit seinem Geschäftspartner eines sonnengeküssten Frühsommertages in einem Sternelokal mit überirdischem Blick auf den Zürichsee, mit astronomischen Preisen und intergalaktischen Grüßen aus der Küche. Die Einrichtung erinnerte an überladene Barockschlösser, die Kellner an überkandidelte Pinguine.

Tom Ziller schloss seine Augen, um die Geschmacksexplosion des ersten Küchengrußes – einer Gelbflossenmakrele im Zusammenspiel mit Apfel, Gurke und Wasabi Kaviar – voll auszukosten. Der Apfel schwebte in Form filigraner Miniaturfalter förmlich über den Teller, die Gurke thronte als sattgrünes Salsa auf den kunstvoll geschnittenen Makrelenstückchen, umrahmt von kleinen Klecksen hellgrünen Wasabi Kaviars, der so wirkte, als leuchtete er im Dunkeln.

Diese kulinarische Komposition sah aus wie ein grünes Korallenriff und schmeckte wie Cunnilingus mit Aphrodite. Ziller war in Gedanken bereits in die Untiefen des Karibischen Meeres eingetaucht, wo er gerade mit grünen Meerjungfrauen planschte, als er die Augen langsam öffnete und seinen Klienten vor sich sah, der reichlich indifferent in dem essbaren Kunstwerk herumstocherte.

„Warum diese Gourmetköche immer so maßlos übertreiben müssen? Man kann doch auch lecker kochen ohne diese Effekthascherei!“

Ziller kniff seine Augen zusammen, als hätte er gerade auf eine ganze Zitronenplantage gebissen. „Naja, Monet hätte natürlich auch einfach nur Strichmännchen malen, Mozart ausschließlich Marschmusik komponieren, Hundertwasser nur Garagen entwerfen und Goethe lediglich Postkartensprüche verfassen können.“

Aus dem hochgewachsenen Gegenüber brach ein donnerndes Lachen, das ähnlich aufdringlich tönte wie das Motorengeräusch des Maseratis, den er zuvor mit viel Getöse vor dem Restaurant abgestellt hatte. „Deswegen liebe ich die Treffen mit Dir immer so, Ziller. Du hast einfach einen herrlich schrägen Humor!“ Wieder lachte er schallend und seine Gesichtsfarbe wechselte von Solariumbraun zu Krebsrot. Als er sich wieder eingekriegt hatte, beugte er sich über den Tisch zu Ziller, der sich gerade den letzten Bissen der grünen Genusskreation auf der Zunge zergehen ließ.

„Aber Du bist doch nicht den weiten Weg in die Schweiz gereist, um mit mir über Sterneküche und andere Kleinkunst zu lamentieren.“

Ziller setzte sein verkaufsförderndes Lächeln auf und erwiderte trocken: „Da hast Du natürlich völlig Recht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Er verschränkte seine Finger ineinander, stützte seine Ellbogen auf den Tisch und blickte seinem Klienten tief in die Augen. „Bei unserem letzten Gespräch hast Du erwähnt, wie gerne Du einmal eine Insel besitzen würdest. Und da habe ich mich ein bisschen umgehört.“ Sein Gegenüber hörte Ziller gebannt zu. „Es gäbe da eine bezaubernde Insel im Mittelmeer mit einer Fläche von gut dreitausend Quadratmetern, malerischen Buchten, steilen Klippen und traumhaftem Sandstrand. Dein ganz privates Paradies.“

Die Augen des Klienten funkelten. Er strich sich mit seinen Handflächen über die vor lauter Pomade feucht schimmernden Haare. Dann nahm er beiläufig einen Schluck von seinem Rotwein, der pro Flasche mehr kostete als ein durchschnittlicher Inder im Leben verdient. „Und? Wie viel Rappen müsste ich berappen für mein eigenes Eiland?“

Ziller wiegte seinen Kopf langsam hin und her und schob dabei nachdenklich seine Lippen zusammen: „Also so um die 30 Millionen Dollar müsstest Du schon auf den Tisch legen. Aber die absolute Krönung der Exklusivität hat nun mal ihren Preis.“

„Ach soooo. Da hatte ich jetzt mit weitaus mehr gerechnet“, entgegnete der Insulaner in spe erleichtert.

Er war von der Vorstellung, möglicherweise bald sein eigenes Reich zu besitzen, derart berauscht, dass er überhaupt nicht mitkriegte, wie zwei Kellner würdevoll zurückhaltend den ersten Gang servierten. „Und wo im Mittelmeer befindet sich dieses Atoll für tolle Hechte? In Jetski-Distanz zum Jetset von Saint Tropez? Ein Angelrutenwurf von den dicksten Fischen im Hafen von Barcelona entfernt? Auf Tuchfühlung mit den Betuchten von Capri?“

„Naja, nicht ganz“, entgegnete Ziller, „die Insel liegt mitten in der Ägäis, zwischen Griechenland und der Türkei. Vom Wetter her das Beste, was Europa zu bieten hat. Im Sommer eine angenehme Hitze, im Winter angenehm mild.“ Es fiel ihm sichtlich schwer, seine Aufmerksamkeit nicht auf das Essen zu richten. Unterschiedlich marinierte Hummerstücke gesellten sich neben saftige Erdbeer-Ovale und penibel geschnittene Rote Beete-Würfel. Auf die grüne Welle folgte also das rote Mehr.

Auf Rot schaltete indes auch Zillers Klient. Jedoch alarmierte ihn weniger, welche kulinarischen Kostbarkeiten der Sternekoch auf seinem Teller hatte platzieren lassen, sondern vielmehr, wo seine vermeintliche Insel platziert war. „ÄGÄIS?“, er sprach das Wort so aus, als handele es sich dabei um eine ansteckende Krankheit. „ÄGÄIS? Das ist doch da, wo diese ganzen Flüchtlinge auf ihren Schlauchbooten umhertreiben!“ Er presste seine Hände so fest auf seine Haare, dass Ziller Sorge hatte, die Pomade könnte ins Essen tropfen. „Versteh mich bitte nicht falsch. Auch mir tun diese armen Schweine natürlich leid.

Aber ich persönlich kann nun mal nichts dafür, dass in Syrien ein Despot herrscht, in Äthiopien Dürre und im Sudan Chaos.“ Er legte seine Stirn in dackelartige Sorgenfalten und sah Ziller fast schon flehend an: „Weißt Du, bei allem Mitleid muss ich trotzdem auch an meine Familie denken. Was denn, wenn meine Kinder mit ansehen müssen, wie so ein Kadaver an unseren Strand gespült wird? Oder noch schlimmer: Was, wenn so ein überfülltes Boot mit lauter verzweifelten Flüchtlingen bei uns auf der Insel anlegt? Soll ich denen dann etwa Asyl gewähren? Ich bin ja weiß Gott ein nächstenliebender Mensch, aber ganz so nah am Leid der Anderen will ich dann doch lieber nicht sein.“

Ziller hatte sein Besteck an den Tellerrand gelehnt. Für seinen Geschmack passte die edle Komposition nicht so recht zur unedlen Kontemplation seines Gegenübers. In kniggekonformer Eleganz tupfte er sich mit der Serviette die Mundwinkel ab, nippte vom Wein, der mit jedem Schluck als Welle der Geschmacksoffenbarung in seinen Gaumen schwappte und schlug dann vor: „Naja, lass uns doch mal überlegen, welche Orte besser für Deine Inselsuche geeignet wären. In der Karibik hast Du mit Haiti die ärmste Bevölkerung der ganzen Welt als Nachbarn. Vor den Malediven lungern somalische Piraten rum. Und rund um die Trauminseln im südchinesischen Meer fahren die Kriegsschiffe der Volksrepublik Patrouille. Wie Du siehst, ist das Paradies eben auch nicht mehr das, was es mal war.“

Zillers Klient schlug mit der Faust auf den Tisch, woraufhin eines der sorgfältig drapierten Erdbeer-Ovale in den Jus plumpste. „Es ist doch wirklich paradox! Die ärmsten Menschen wohnen ausgerechnet an den schönsten Orten auf Erden. Und ich sag Dir eins: Die wissen das gar nicht zu schätzen!“

Ziller ließ sich seine Erleichterung nicht anmerken, als sein Gegenüber unter dem Vorwand eines Folgetermins schlagartig das Gespräch beendete, um fluchtartig das Restaurant zu verlassen. Das aggressive Aufheulen des Maserati-Motors klang jetzt wie Musik in Zillers Ohren. Als nächstes vernahm er die sanfte Stimme des Obers, der in galanter Körperhaltung vor ihm stand.

„Darf ich Ihren Tisch von dem zweiten Gedeck befreien?“

Ziller kam es so vor, als erkenne er ein süffisantes Grinsen im Gesicht des Obers.

„Ja, ab jetzt kann ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit den Köstlichkeiten aus der Küche widmen.“

„Sehr wohl, der Herr!“

Satt aber nicht übersättigt lehnte Ziller an der Balustrade der weitläufigen Terrasse und beobachtete, wie das kleine Konglomerat an Wolken, welches das Leuchten der Sonne gerade noch getrübt hatte, von dannen zog. Ihr heller Schein ließ Zürich nunmehr wieder im makellosen Glanz erstrahlen.

Auf der Rückfahrt in Richtung deutscher Grenze drehte er eines seiner Lieblingsstücke einer seiner Lieblingsbands volle Pulle auf: „Fortunate Son“ von Creedence Clearwater Revival. Bei der Strophe „Some folks are born silver spoon in hand / Lord, don’t they help themselves, oh / But when the taxman comes to the door / Lord, the house looks like a rummage sale”, musste Ziller an den selbstgerechten Sack von eben denken. Den Refrain „It ain’t me, it ain’t me, I ain’t no millionaire’s son, it ain’t me, it ain’t me, I ain’t no fortunate one“, grölte er so inbrünstig mit wie John Fogerty. Er dachte dabei an die vielen anderen selbstgerechten Säcke aus seinem Kundenkreis, deren einziger Lebensinhalt im Vermehren und Verprassen und Verstecken ihres Vermögens bestand.

Als sich sein Wagen der Grenzstation näherte, stieg sein Blutdruck an. Zu Beginn seiner Karriere hatte er große Mengen an Bargeld für wohlhabende Deutsche auf Nummernkonten in der Schweiz „transferiert“. Das Gefühl der Panik, gleich aufzufliegen, begleitete ihn seither bei jeder Grenzüberschreitung – jedenfalls bei jeder geografischen. Aber er hatte gelernt, diese Momente zu meistern. Und wie. Seinen Erfolg als Agent für besonders diskrete Finanzgeschäfte verdankte er nicht zuletzt seiner Bereitschaft, die Grauzonen geltender Steuergesetze bis in deren dunkelste Schattierungen auszudehnen. Routiniert überspielte Ziller seine Nervosität mit einem möglichst entspannt wirkenden Lächeln, als ihm die Zöllnerin einen dieser alles-durchdringenden mir-kann-man-nichts-vormachen-Blicke zuwarf, der allen Gesetzeshütern, Lehrern, Türstehern, Bademeistern und Müttern in geheimen Ausbildungslagern für tiefenpsychologische Einschüchterungsmimik antrainiert wird, wie Ziller vermutete.

Für jene Momente der unausweichlichen Beobachtung hatte Ziller eigens eine Atemtechnik erlernt. Eine, die von buddhistischen Mönchen praktiziert wird, um sich mental zu reinigen. Und da Ziller sie zur Geldwäsche einzusetzen pflegte, war diese Form der blutdrucksenkenden Tiefenatmung immerhin nicht völlig zweckentfremdet. Die Zöllnerin nickte kurz, ohne dabei ihre finstere Miene zu verziehen und winkte ihn mitsamt seinem schlechten Gewissen, das ihn quälte, obwohl er in diesem Fall ja eigentlich gar nichts falsch gemacht hatte, durch. Seine Phantompanik verflog, Atmung und Puls konnten wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen.

Wie jedes Mal, wenn er die Grenze an jener Stelle überquert hatte, hielt er an einem kleinen Gasthof, der seit Jahrzehnten mit derselben Einrichtung und derselben Speisekarte dieselben Gäste anlockte. Mit der Ausnahme von Durchreisenden wie Ziller. Geschäftsleute, LKW-Fahrer, Familien auf der Fahrt in den Urlaub, streunende Seelen auf der Suche nach einem Sinn oder zumindest einem Ausweg. In der Vergangenheit, als seine Hauptbeschäftigung noch aus Schmuggeln bestand, war Tom oft an diesem Tresen gesessen und mit sich ins Gericht gegangen: Warum nur setzte er seine Freiheit aufs Spiel, um reiche Menschen noch reicher zu machen? Wie ein hungriger Kellner, der am All-you-can-Eat-Buffet prallgefüllte Platten mit exotischen Köstlichkeiten nachlegt, sich aber zum Abendbrot nur eine Stulle leisten kann. Ziller war auf dem Weg zum grenzenlosen Wohlstand irgendwo auf der Strecke geblieben, als Zaungast beim Rodeo der Reichen.

Wie nicht anders zu erwarten, war die Wirtin noch dieselbe, und auch der einzige Gast außer Ziller an diesem Nachmittag zählte genauso zum Inventar wie die in die Jahre gekommene Holzvertäfelung und die leicht vergilbten Gemälde idyllischer Landschaften, auf denen die Sonne immer schien und die Blumen immer blühten.

„Schön, dass Sie mal wieder vorbeischauen“, begrüßte ihn die Wirtin mit einem Strahlen, das ihre ausgeprägten Lachfalten in tiefe Schluchten der Freundlichkeit verwandelte.

„Immer wieder schön, hier zu sein, Monika.“

„Ich hoffe, es liegt nicht an unserer Küche, dass Sie unser Haus nur noch so selten beehren“, sie riss ihre Augen übertrieben weit auf.

„Keineswegs! Meine Geschäfte führen mich nur einfach nicht mehr so oft hier entlang.“

„Auf der einen Seite ist das natürlich schade, auf der anderen freut es mich für Sie“, Monika verzog ihren Mund jetzt so, dass auf einer Seite ein Grübchen entstand. „Schließlich haben Sie meistens, wenn Sie hier zu Gast waren, über Ihre Arbeit geschimpft.“

Ziller lachte kurz auf und nickte dann bestätigend. „Das stimmt wohl. Und leider ist mir jetzt gerade auch akut nach Schimpfen zumute.“ Er rollte abfällig mit den Augen und wandte seinen Blick dann wieder Monika zu, an deren Lächeln man sich festhalten konnte wie an einem Tresen.

Sie biss sich auf die Unterlippe, überlegte eine Weile und fragte dann: „Schon mal drüber nachgedacht, den Beruf zu wechseln?“ Sicherheitshalber schob sie eines dieser aufgesetzten Kneipenlachen hinterher, die selbst bitterböse Beleidigungen oder eben unangebrachte Fragen im nichtssagenden Nebel der Unverfänglichkeit aufzulösen vermögen. Ziller hätte mit der Kombination aus einer albernen Bemerkung wie „aber dann hätte ich ja nichts mehr zum Schimpfen“ und einem auch noch so halbherzigen Lachen das Thema ohne weiteres ins Leere laufen lassen können. Stattdessen atmete er tief ein, presste seine Lippen aufeinander und sprach mit ebenso ernster wie fester Stimme: „Vermutlich haben Sie Recht. Vom Schimpfen allein wird es nicht besser.“

„Keine Sorge, es ist schließlich nie zu spät für einen Neuanfang.“ Da war sie wieder, diese feinfühlig therapeutische Art, die Ziller an guten Kellnerinnen so schätzte. „Oha, ich hab Ihnen ja noch gar nichts zu trinken angeboten. Nicht, dass ich mich auch noch um einen neuen Job umsehen muss.“ Kollektives Lachen am Tresen. In dem Fall sogar absolut authentisch. „Nehmen Sie wie immer ein Pils und die Käsespätzle?“ Sie grinste ihn an wie eine Mutter ihr erwachsenes Kind angrinst, das sie schon lange nicht mehr gesehen hat und nun nach Strich und Faden verwöhnt. Wäre es nicht völlig unangebracht gewesen, hätte sie ihn wohlmöglich auch noch in die Backe gekniffen.

„Gutes Gedächtnis! Aber bitte nur eine kleine Portion Spätzle, ich habe schon gegessen.“

Ziller blickte zu seinem Tresennachbarn drei Plätze weiter. Er saß so regungs- und ausdruckslos auf seinem Barhocker wie ein Reptil, das sich in der Sonne aufwärmt. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, es handle sich bei ihm um ein Exponat aus Madame Tussauds Wachsfigurensammlung. Doch statt einer berühmten Persönlichkeit verkörperte er den Prototyp des Pegeltrinkers. Die Nase mit Furchen durchzogen, die Haare weit entfernt von einem gepflegten Zustand, die Augen leicht trübe und in eine Dimension fernab der herkömmlichen Wirklichkeit abschweifend. Ziller erschrak ein wenig, als sich der Gast dann doch kurz bewegte, um mit routinierter Beiläufigkeit nach seinem Glas zu greifen, einen Schluck zu nehmen, das Glas wieder abzustellen und dann erneut in seine Tresenstarre zu verfallen.

„Prost!“, hielt ihm Ziller sein frisch gezapftes Bier entgegen.

„Prösterchen“, erwiderte der Andere ohne ersichtliche Regung.

Wie in jeder vernünftigen Küche wurden die Käsespatzen auch hier in einem gusseisernen Pfännchen serviert. So kann der Käse noch weiter brutzeln und sich mit den cremigen Teigwürmern und den matschigen Zwiebelstreifen zu einer Emulsion des guten Geschmacks vereinen. Auch wenn dieses Gericht sich zur Sterneküche von vorhin verhielt wie ein Blockflötenkonzert in der Grundschule zu einem Galaabend eines Philharmonie Orchesters, genoss Ziller es kein Bisschen weniger. Für ihn war das einzig relevante Gütekriterium kulinarischer Kredenzen, dass sie es vermochten, seinem Gaumen Freude zu bereiten. Und das schaffte eine gut gemachte Currywurst in Ketchup-Tunke ebenso wie ein mit Trüffel beträufeltes Carpaccio vom Kobe Rind. Bei seinem ersten Bissen von dieser alpenländischen Hausmannskost erfreute er sich beispielsweise an den langen Fäden, die der geschmolzene Bergkäse von der Pfanne bis zur Gabel zog.

„Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, muss sich unser Koch nicht unbedingt ein neues Tätigkeitsfeld suchen“, bemerkte Monika.

„Das muss er ganz sicher nicht“, erwiderte Ziller, nachdem er dem ersten Bissen einen Schluck Pils hatte folgen lassen. „Aber mal ohne Scherz: Haben Sie denn in all den Jahren nie darüber nachgedacht, etwas Anderes zu machen, als irgendwelchen mehr oder weniger Fremden Essen und Trinken zu servieren?“ Bevor er einen weiteren Bissen nachschob ergänzte er noch schnell: „Also ich meine das ganz und gar nicht despektierlich. Im Gegenteil. Ich finde, Bedienungen leisten einen überaus wertvollen Beitrag …“

„… ja, ja, schon gut!“, unterbrach sie ihn. „Und die Frage ist ja auch berechtigt.“ Sie richtete sich langsam wieder von der Spülmaschine auf. Man sah ihr an, dass ihr Rücken dabei schmerzte. „Kellern ist der klassische Studenten-, Übergangs- oder Gelegenheitsjob. Eigentlich mehr Verdienstmöglichkeit als Beruf. Man braucht dafür noch nicht einmal besondere Kenntnisse …“

„Hey, so war das echt nicht gemeint“, warf Ziller mit erhobenen Händen ein.

„So hab ich es auch nicht verstanden“, sagte sie mit ruhiger Stimme und freundlichem Augenaufschlag. „Natürlich habe ich mich schon oft gefragt, ob ich in einem anspruchsvolleren Beruf mit mehr Abwechslung, mehr Verantwortung und mehr Gehalt nicht glücklicher wäre.“ Sie stützte die eine Hand in ihre Hüfte, wischte sich mit dem Handrücken der anderen über die Stirn und schaute vorbei an Ziller, vorbei an der Gaststube, durchs Fenster hinaus. „Aber die Antwort ist nein! Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich tue. Ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Bei manchen freue ich mich, wenn sie wieder weiterziehen, bei manchen, wenn sie wieder reinkommen. Manche schütten mir ihr Herz aus, manchen schütte ich reinen Wein ein.“ Ein Grinsen machte sich in ihrem Gesicht breit. „Doch es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mit der Gewissheit nach Hause gehe, mindestens einem Gast seinen Tag ein klein wenig schöner gemacht zu haben, mit dem Getränk gegen seinen Durst, mit dem Essen gegen seinen Hunger, mit der Unterhaltung gegen seine Einsamkeit. Nein, ich mache meine Arbeit auch nach über dreißig Jahren noch sehr, sehr gerne“

„Wow!“, resümierte Ziller und hätte vor Ergriffenheit am liebsten Beifall geklatscht. „Also meinen Tag haben Sie spätestens mit diesem Plädoyer für die hohe Kunst der Gastlichkeit verschönert. Darauf trinke ich!“ Er erhob sein Glas und sah aus dem Augenwinkel, wie sein Tresennachbar es ihm gleichtat. Während das sprudelnde Pils seine Kehle hinunterlief, dachte sich Ziller, wie gerne er auch nur annähernd so überzeugt und stolz und zufrieden über seine Arbeit sprechen würde.

Als könnte sie seine Gedanken lesen, sagte Monika, während sie die letzten Gläser aus der Spülmaschine entnahm: „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele meiner Gäste über ihre Arbeit klagen. Fragen Sie doch mal Klausi hier, wie erfüllend er sein Berufsleben so fand.“ Sie nickte in Richtung des unbeweglichen Dritten. Ziller überraschte daran sowohl, dass diesem offenbar ein sinnvoller Beitrag zur Unterhaltung zugetraut werden konnte, als auch, dass diese kauernde Kneipengestalt tatsächlich jemals so etwas wie einer Arbeit nachgegangen sein sollte.

„Ach, hör mir bloß auf “, entgegnete der Knochige mit einer Stimme, die wie durch das Endrohr eines verrosteten Fahrzeugs gesprochen klang.

„Komm schon, Kläuschen“, ermutigte Monika den Mann, dessen Haut fast so grau war wie seine Haare. „Auch wenn Dein Zug schon lange ohne Dich abgefahren ist, kannst Du diesem Jungspund hier doch wenigstens helfen, nochmal die Weichen in eine andere Richtung zu stellen.“ Ziller, der sich bei dem Wort Jungspund fast an seinen Käsespätzlen verschluckt hätte, drehte sich auf seinem Barhocker zu dem Stammgast und lauschte gebannt.

„Was soll ich da groß erzählen“, ächzte der Alte wie eine Dampflok, die erst Fahrt aufnehmen muss. „Fast fünfzig Jahre lang bin ich tagein tagaus in die Fabrik hier im Ort gegangen. Von morgens früh um sieben bis nachmittags habe ich am Fließband gestanden und gebuckelt.“

Um seine Kehle zu entstauben, räusperte sich der Alte. Ehe er fortfuhr ölte er noch die Stimmbänder mit einem Schluck Bier. „Am Anfang war das noch ein Familienbetrieb. Wir haben Traktoren produziert, mit denen die kargen Äcker im Nachkriegsdeutschland bestellt wurden. Dann das Wirtschaftswunder. Unser Geschäft florierte, wir waren fast vier Tausend Mann im Werk. Unter der Woche Traktoren und Mähdrescher zusammenschrauben, am Wochenende hinauf in die Berge, das war mein Leben.“

Er strich sich mit seinen langen dünnen Fingern über das fahle Gesicht. „In den Sechzigern wurden wir dann von so ner Aktiengesellschaft aus Köln übernommen. Weniger Mitarbeiter, dafür mehr Arbeit. Ich habe immer von Wochenende zu Wochenende gelebt. Das Ende der Freitagschicht war für mich der Anfang meiner Hochphase: Endlich wieder auf die Berge kraxeln können. Ich wollte unbedingt eines Tages aussteigen, über alle Berge.“

Der Alte hustete mit einem blechernen Unterton, wie ein Getriebe, das lange nicht mehr gelaufen ist. „Aber der verdammte Alltagstrott hatte mich in seinen Fängen. Ende der Achtziger wurde die Firma dann an irgendwelche Holländer verscherbelt. Noch weniger Mitarbeiter, dafür noch mehr Arbeit. Ich habe da schon nur noch meinem Ruhestand entgegengefiebert. Daran gedacht, wie ich bald Vollzeit durch die Natur streifen werde, anstatt neue Maschinen für die schrumpfende Landwirtschaft zu produzieren.“ Je mehr er redete, desto mehr gewann seine Stimme an Kraft und desto mehr Farbe kehrte in seine Haut zurück. „Dann kam zur Jahrtausendwende so ein Konzern und hat uns aufgekauft. Ein deutsches Unternehmen wird vom Holländer an den Norweger verkauft, das ist die scheiß Globalisierung in Reinform. Und als diese elendigen Heuschrecken dann ein Jahr vor meiner Rente verkündet haben, der Standort wird geschlossen und alle Mitarbeiter entlassen, habe ich vor lauter Wut gegen die Haspel von einem Drescher getreten und mir dabei sämtliche Bänder im Fuß gerissen. Aus der Traum über alle Berge.“ Der knochige Klaus nahm einen großen Schluck Bier und danach wieder seine leicht gebeugte Position als Trinkerdenkmal ein.

Wann immer er keinen Zeitdruck hatte, zog Tom Ziller es vor, gemütlich über Landstraßen zu fahren, anstatt auf der Autobahn hastig Kilometer zu fressen. Da bekam man mehr mit von der Gegend, konnte einen, wenn auch flüchtigen, Eindruck vom Zustand der vorbeiziehenden Dörfer, Ortschaften, Städtchen gewinnen, eine beiläufige Bestandsaufnahme. Hier, in der Gegend um den Bodensee, war Ziller beispielsweise schon häufiger aufgefallen, wie pedantisch akkurat die einzelnen Grundstücke gepflegt waren. Hecken, deren Äste und Blätter so exakt gerade gestutzt waren wie Mauern. Rasenflächen, die manchen Golfplatz-Greenkeeper vor Neid hätten erblassen lassen. Fassaden, so makellos rein, dass man sich die schmutzige Wirklichkeit dahinter gar nicht auszumalen traute.

Aus den Lautsprechern plätscherte der einvernehmliche Sound von J. J. Cale. Ziller liebte die Melodien des Meisters der sanften Töne, die so natürlich und ungezwungen und mühelos wirkten wie der Wind oder ein Flusslauf oder ein Sonnenaufgang. Schon oft hatten die sinnlichen Songs des Gitarrengiganten ihm in Zeiten der Schwermut die Leichtigkeit zurückverliehen, ihm an Tagen der Tristesse Trost gespendet. Und genau darauf hoffte Tom Ziller auch in jenem Moment, in dem er durch die schöne heile Welt der Schwäbischen Alb steuerte, während sich seine Welt weder schön noch heil anfühlte.

Die Worte von Monika und der lebendigen Säuferstatue hatten Öl ins Feuer der Zweifel an seinem Prozedieren an der Prunksucht seiner profitgierigen Klienten, an seinem Beitrag zur Ertragsmaximierung der egoistischen Eliten gegossen. Wieso stellte er sich schon so lange in einen Dienst, dessen Ziel er im Grunde seines Herzens ablehnte? Wieso hörte er niemals auf seinen Bauch, sondern immer nur auf seinen Verstand? Aber kann man die Weichen überhaupt noch umstellen, wenn man sich bereits auf halber Strecke befindet? Kann man sich mitten im Leben stehend einfach so neu erfinden? Und vor allem: Konnte er es?

Tom Ziller war in einem Haushalt aufgewachsen, in dem das protestantische Arbeitsethos wie ein heiliges Gebot über allem schwebte. Das Leben als Aneinanderreihung lästiger Pflichterfüllungen.

Der Weg ins Himmelreich als bergauf führende Straße des unaufhörlichen Huschens und Kuschens. In der Stube ein Wandkalender mit einer Sinnspruch-Litanei, die jede Lebensfreude sofort im Keim zu ersticken vermag: „Was Du heute kannst besorgen …“, „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“, „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, und so weiter und so fort. Ziller hatte sich schon als kleiner Bub fest vorgenommen, diesem vorgezeichneten Weg der duckmäuserischen Dienstbarkeiten den Rücken zu kehren.

J. J. Cales Musik trug ihn von der Schwäbischen in die Fränkische Alb. Mit ihrem einlullenden Gitarrengeplänkel, das aus den Lautsprechern unumwunden in Zillers Seele strömte. Als er den Naturraum des Südwestdeutschen Schichtstufenlandes erreichte, kündigte das Klingeln seines Handys den Anruf eines seiner Klienten an, der, wie so ziemlich alle seiner Klienten, der obersten Kapitalkaste angehörte. Sein Name: Waldemar Freiherr zu Raffingen. Ebenso exzentrisch wie extrovertiert. Wie viele von Zillers Klienten hatte er sein Vermögen einem exorbitanten Erbe zu verdanken. Als leidenschaftlicher Kartenspieler verwies Waldemar zu Raffingen gerne auf das Bild, nach dem jeder Mensch mit der Geburt ein bestimmtes Blatt ausgeteilt bekommen habe. In seinem Fall seien dies nun mal ausschließlich Asse gewesen.

„Hallo Waldi“, grüßte Ziller. „Na, wo genießt Du die unerträgliche Leichtigkeit des Reichseins denn heute?“

„Hey Tommy“, trällerte der Freiherr überschwänglich zurück. „Ich bin hier mitten im Dschungel von Peru!“

Er hechelte wie ein Kleinkind, das vor lauter Begeisterung vergisst, zu atmen. „Und ich habe etwas Bahnbrechendes entdeckt! Wir müssen schleunigst reden!“

„Das klingt nach Arbeit“, Ziller kannte dieses Stadium manischen Tatendrangs von seinem langjährigen Klienten. Schon häufig war Waldemar derart angetan von seinen Reisen an exotische Orte zurückgekehrt, dass Ziller dort unverzüglich Apartmentanlagen, Wellnesshotels, Resorts, Golfplätze oder sonstige Spielwiesen für Besserverdiener bauen lassen sollte. „Welches indigene Volk willst Du den jetzt mit einem Bauvorhaben beglücken?“

„Ah, Tommy, das ist grandios“, schäumte der Freiherr beinahe über vor Freude. „Das muss Telemanie sein, oder wie das heißt. Du kannst spüren, was ich denke.“

„Ich fürchte, nicht so ganz“, Ziller spürte höchstens, dass Waldemar Telefonie mit Telepathie zu verwechseln schien.

„Es ist etwas Wunderbares passiert!“, der Freiherr war offensichtlich kurz davor, zu hyperventilieren.

„Aha?! Was denn?“

„ICH WURDE ERLEUCHTET!“

(Erstauntes Schweigen)

„Im Dschungel von Peru?“

„Ganz genau! Von einem Schamanen!“

(Ungläubiges Schweigen)

„Und was hat der so gemacht?“

„Der hat mir so eine widerlich schmeckende Brühe gegeben, die er aus ner Liane und irgendwelchen Blättern gekocht hat.“

(Fassungsloses Schweigen)

„Und dann?“

„Dann hat sich mein Bewusstsein derart heftig erweitert, dagegen ist jeder noch so krasse LSD-Trip nur ein leichter Schwips. Ich hatte Visionen, die wirklicher waren als die Realität. Meine Wahrnehmung hat Dimensionen erreicht, an deren Existenz ich bis dato noch nicht einmal ansatzweise geglaubt hätte.“

„Wow, klingt ja echt heftig“, Ziller konnte nicht umhin, die skurrilen Ausführungen seines Gesprächspartners zumindest spannend zu finden. „Was wurde Dir denn dabei bewusst?“

„Alles!“, der Freiherr atmete plötzlich ganz tief und konzentriert ein und aus, wie bei einer Yoga-Übung: „Mir ist klargeworden, dass alle Menschen eins sind. Dass wir alle miteinander verbunden sind, über ein großes, gemeinsames Metabewusstsein. Wir sind alle vereint in der einen großen unerschöpflichen Energiequelle, die Liebe heißt. Wenn wir dem Fluss dieser Energie folgen, wird alles gut.“ Jetzt erst atmete der Freiherr wieder ein. Sein tiefes Ein- und Ausatmen erinnerte Ziller an jene Meditationsübung, die er einst zur Besänftigung seiner Grenzkontrollenpanik erlernt hatte.

(Skeptisches Schweigen)

„Und Du bist Dir sicher, dass Du nicht einfach von einer Schlange gebissen wurdest?“

„Ja, bin ich, Du Scherzkeks!“

„Es kann auch nicht sein, dass Du einen Anfall von Höhenkrankheit erlitten hast?“

„Tommy, ich habe mich noch nie in meinem Leben besser gefühlt.“

„Aber warum rufst Du da mich an und nicht Deinen Psychotherapeuten?“

„Also, einen Therapeuten brauch ich vorerst nicht mehr. Das Ritual hat sich angefühlt wie zehn Jahre Psychotherapie an einem Abend. Und Dich rufe ich an, weil ich meine Investmentstrategie grundlegend ändern will. Ich habe vor, diesen ganzen Luxusscheiß zu verkaufen und dafür etwas für andere Menschen zu schaffen, die es im Leben nicht so gut haben wie ich.“

„Du meinst das alles wirklich ernst, oder?!“

„Und wie!“, schrie Waldemar förmlich ins Telefon. Seine Stimme klang ähnlich schrill wie die des Papageien, den Ziller im Hintergrund krakeelen hörte. „Ich habe endlich begriffen, dass ich aus meinem Geld, ja aus meinem Leben, etwas Sinnvolles und Wertvolles machen kann. Und will.“

Ziller empfand die Tatsache, dass ein hauptberuflicher Hedonist ihn just in diesem Moment angerufen hatte, um ihm von seiner wundersamen Wandlung zu berichten, als Wink mit dem Zaunpfahl, als Paukenschlag des Schicksals aufs Trommelfell seiner Seele.

KAPITEL 2

In der Pfanne rösteten Pinienkerne ihrer bräunlich-beigen Perfektion entgegen, im Topf stieg die Temperatur des Wasser-Öl-Salz-Gemenges kontinuierlich in Richtung Siedepunkt, auf dem Schneidebrett zerlegte Ziller geräucherten Lachs mit einem japanischen Präzisionsmesser in bissgroße Stücke. Kochen war für ihn nicht nur die Grundlage von Ernährung und somit die Basis des Lebens per se, sondern auch eine höchst meditative Angelegenheit. Bei kaum einer Tätigkeit konnte er ähnlich gut entspannen. Bei kaum einer Beschäftigung konnte er ähnlich klare Gedanken fassen. Während andere Menschen für die Erlangung maximaler seelischer Ausgeglichenheit stundenlang im Lotussitz auf dem Boden verharren, Volkshochschulseminare zur Annäherung an die innere Mitte besuchen, oder mit einem Haufen Burnout-geplagter Wohlstandsbürger in Schwitzhütten für ihre Erleuchtung brennen, benötigte Ziller lediglich eine Pfanne und ein paar essbare Zutaten.

Schon häufiger hatte er mit dem Gedanken gespielt, die schon länger in ihm köchelnde Leidenschaft zum Beruf zu machen. Doch das lausige Lehrgeld sowie die abenteuerlichen Arbeitszeiten waren ihm immer sauer aufgestoßen.

Er schwitzte die Lachspartikel kurz in Butter an, goss einen gehörigen Sahne darüber und verfeinerte diese mit frisch gehacktem Dill, etwas Pfeffer sowie ein wenig Meerrettich. Dann schüttete er die, nunmehr ihr volles Geschmackspotenzial entfaltenden Pinienkerne und die mittlerweile al dentösen Tagliatelle darüber – fertig war die pastagewordene Genussoffenbarung. Ein kulinarisches Kunstwerk binnen zehn Minuten.

Ziller liebte es, im warmen Licht des Abendrots durch die Altstadt zu schlendern. Epochenübergreifende Prachtbauten, wohin man auch sah. Er beobachtete eine Gruppe Studenten dabei, wie sie weintrinkend auf der Brücke saßen und sich augenscheinlich über irgendwelche unerfreulichen Begleiterscheinungen ihres studentischen Lebens echauffierten. Er beobachtete eine Horde amerikanischer Touristen, die ähnlich einer Herde Schafe, den Attraktionshinweisen ihres Stadtführers folgend, über die, für ihren komfortgewöhnten Bewegungsapparat nur schwer passierbaren Pflastersteine stolperten. Er beobachtete fette Enten, die gleich manövrierunfähiger Flakschiffe über den Fluss trieben, während sie sich an den Abfällen der Wegwerfgesellschaft vollstopften. Im Hintergrund schob sich die Sonne gemächlich hinter den Horizont, um das begehbare Schauspiel für heute zu beenden, nur um am nächsten Morgen wieder mit hellem Schein den Vorhang für einen weiteren Akt im absurden Theater des weltlichen Lebens aufzuziehen.

Er flanierte vorbei an den Marktständen, deren Händler auf ihn immer den Eindruck machten, als hätten sie ihre Früchte und ihr Gemüse noch am Morgen höchst selbst im Garten Eden gepflückt. Obwohl er insgeheim wusste, dass sie die Ware in derselben Großmarkthalle bezogen, wie die Einkäufer der Supermarktketten. Zumindest waren ihm noch keine Untergrundplantagen in Oberfranken zu Ohren gekommen, in denen heimlich Mangos, Mandarinen und Melonen reiften. Vorbei an den Geschäften der Fußgängerzone mit ihren austauschbaren Auslagen. Vorbei an den Bettlern, bei denen er sich oft fragte, ob sie ihre Gebrechen wohlmöglich nur vortäuschten, um bei jenem geringen Teil der Bevölkerung, der sich seiner Solidarität und Nächstenliebe noch nicht vollends entledigt hatte, mehr Mitleid zu erhaschen. Als er an den großen Platz vor dem Rathaus gelangte, fiel sein Blick auf etwas, das ihn unverzüglich bis ins Mark faszinierte. Je näher er dieser Erscheinung kam, je mehr er begriff, um was es sich dabei handelte, desto energischer applaudierten seine Synapsen.

Was er da sah, war ein Imbisswagen. Und doch hatte es mit einem Imbisswagen in etwa so viel zu tun wie ein Papierflieger mit einem Düsenjet, wie ein Sandkasten mit der Sahara, wie eine Perserkatze mit einem Löwen, wie ein Tretboot mit einem Containerschiff, wie eine Schulhof-Keilerei mit dem dritten Weltkrieg. Das hier war kein durchgerosteter, runtergerockter Anhänger, in dem mit wenig Leidenschaft aber dafür viel altem Bratfett Gerichte von unterdurchschnittlicher Qualität frittiert werden. Es handelte sich auch nicht um einen dieser Bratwurstlieferwagen, auf deren Grill sämtliche Würste entweder fast noch roh oder bereits so verkohlt sind, dass man damit politische Botschaften an die Wände kritzeln könnte. Was Ziller an jenem Frühlingsabend erblickte, war einer dieser klobigen amerikanischen Transporter, von denen Abertausende in kackbrauner Lackierung auf deutschen Straßen unterwegs sind. Meist halten sie in zweiter Reihe und blockieren den Verkehrsfluss, um ihre besonders eilige Fracht auszuliefern.

Jedoch war dieses Exemplar keineswegs von Fäkalfarbe verunstaltet, sondern erstrahlte in einem satten, saftigen, smaragdhaften Grünton. Darüber kunstvoll geschwungene Notenzeilen in feiner, schwarzer Linienführung, sowie Notenschlüssel neben den Silhouetten von Musikinstrumenten. Auf einem großen länglichen Schild, welches an der Dachreling angebracht war, prangte in altertümlich angehauchten Lettern der Name dieses fahrenden Faszinosums: JAZZKANTINE. An der Längsseite eine breite, nach oben geöffnete Klappe, hinter der sich ein Tresen und eine Küche befanden. Daneben eine saunahandtuchgroße Tafel in Schieferoptik, auf der in eleganter Handschrift die feilgebotenen Gerichte aufgeführt waren. Gerichte, die sich wie die Quintessenz der Cajun-Küche lasen; jener Esskultur aus Louisiana, deren Rezepte eines der wenigen kulinarischen Glanzlichter der Vereinigten Staaten des Fastfood-Fraßes darstellt. Ziller zergingen die Gerichte der Jazzkantine schon beim Lesen auf der Zunge: Das „Duke Ellington Étouffée“ – ein Ragout aus Seelachs und Shrimps, die „Dixieland Jambalaya – eine feurige Reispfanne mit Hähnchen, der „Coltrane Cajun Burger“ – ein Sandwich mit Pulled Beef und Cole Slaw.

Der Mann im Innern des Südstaaten-Speisewagens beobachtete Tom, wie dieser da so stand und sich nicht recht entscheiden konnte. „Kann ich Dir irgendwie helfen, Deine Geschmack zu treffen?“ Seine Aussprache ließ vermuten, dass ihn nicht nur seine Menüauswahl mit God’s Own Country verband, wie Amerikaner ihr Heimatland in ihrer unnachahmlichen Bescheidenheit zu nennen pflegen. Das W ohne Berührung von Schneidezähnen und Unterlippe, dafür als deutlich hörbarer Lufthauch. Das R als dumpfer Klang, der in jenem Teil des Rachens gebildet wird, der vornehmlich dem Gurgeln oder Räuspern vorbehalten bleibt.

„Hört sich alles extrem lecker an.“

„Hört sich nicht nur so an“, grinste der Jazzkantinenkoch, der eine dieser Schiebermützen trug, die Che Guevara einst berühmt gemacht hatte.

„Dann probiere ich das Jambalaya. Ich kann mich erinnern, dass ich das vor vielen Jahren mal in New Orleans gegessen habe.“

„Mach ich Dir gern.“ Die Augen des vermeintlichen Amerikaners strahlten mit einem Glanz, als seien sie eine permanente Quelle der Zufriedenheit. „Aber, wenn Du in New Orleans warst und Dich noch daran erinnern kannst, hast Du irgendwas falsch gemacht,“ lauthals lachend trat einen Schritt zur Seite und kredenzte Toms Teller.

„Da hast Du absolut Recht. Bin da eines Abends in so ‘nem Jazzschuppen abgeschmiert.

Die Bars und Clubs und Kneipen haben eine geradezu magische Anziehungskraft auf mich ausgeübt.“

„Das ist die Zauber von die Voodoo“, bemerkte der Wagenwirt und ging von einem Lachen nahtlos ins nächste über. „Weißt Du noch, wie die Schuppen hieß, in dem Du da versumpft bist?“

„Daran kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern“, zündete Ziller eine weitere Rakete im Lachfeuerwerk. „Kennst Dich da wohl aus?“

„Das kann man so sagen. Habe mich dort ein paar Jahre als Musiker durchgeschlagen.“

„Dann ist der Jazz im Namen Deines rollenden Restaurants also nicht bloß Marketingstrategie?“

Der Strahlemann reichte Tom das Dixieland Jambalaya samt Gabel und Serviette, eher er entgegnete: „Indeed! Die Musik ist meine Leben. Die Foodtruck nur eine Geldquelle.“

Ziller stellte sich an eine zum Stehtisch umfunktionierte Basstrommel. Gleich der erste Bissen dieser rötlichen Reispampe löste in ihm einen Flashback aus, der sich von seinen Geschmacksnerven bis zum somatosensorischen Teil seiner Hirnrinde ausdehnte. Die schwüle Hitze in der Mississippi-Delta-Metropole, das ausgelassene Treiben auf und unter den schmucken Balkonen im French Quarter, der mitreißende Sound von Blues und Jazz und Soul und Rock and Roll, der aus den Türen der unzähligen Bespaßungsbetriebe auf die Straßen schallt – für einen kurzen Moment fühlte er sich wieder in diese, im Glanz des Zwielichts erstrahlende Stadt versetzt, die sie in Anspielung auf das dort vorherrschende Lebensgefühl The Big Easy nennen.

„Also wenn Du auch nur annähernd so gut musizierst, wie Du kochst, dann würde ich Dich wirklich gerne mal spielen hören.“