16,99 €

Mehr erfahren.

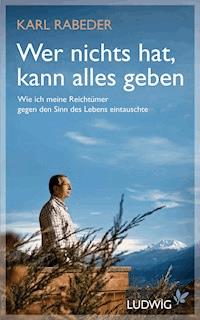

- Herausgeber: Ludwig bei Heyne

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Vom Millionär zum Glückspilz

Man braucht keine Millionen, um ein vermögender Mann zu sein – diese Einsicht bringt den Unternehmer Karl Rabeder dazu, sich von seinem Besitz zu trennen und mit dem Erlös eine Organisation für Entwicklungshilfe aufzubauen. Erst seit sein Geld anderen Menschen nützt, fühlt er sich wirklich reich. Die fesselnde Geschichte eines Mannes, der wagt, etwas Unerhörtes zu tun.

Möglichst viel arbeiten und es zu was bringen, das hat man Karl Rabeder seit seiner Kindheit beigebracht, und er hat es beherzigt. Er baut eine Firma auf und ist schon mit Mitte dreißig Millionär. Dazu kommen sportliche Höchstleistungen als Segelflieger. Doch der Erfolg und der Besitz, den er anhäuft, machen ihn nicht glücklich. Irgendwann empfindet er alles nur noch als Belastung. Was, fragt er sich, erwartet er eigentlich wirklich vom Leben?

Die Antwort findet Karl Rabeder auf seinen Reisen nach Lateinamerika. Dort kommt er mit der Mikrokredit-Idee in Berührung: Mit Kleinstkrediten können sich Arme und Bedürftige eine eigene Existenz aufbauen. Er verkauft nach und nach all sein Eigentum und gründet selbst eine Organisation für Mikrokredite, der er in Zukunft seine Zeit widmen will. Das Hab und Gut des Ex-Millionärs passt nun praktisch in zwei Rucksäcke, und zum ersten Mal im Leben ruht er in sich.

Karl Rabeders Beispiel zeigt, dass Erfüllung sehr wenig mit Geld zu tun hat, aber viel mit dem Mut, der eigenen Intuition zu folgen. Es motiviert, Unzufriedenheit zu verwandeln in Energie für einen radikalen Neuanfang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Es war ein trüber Sommertag im Juli 2010, als ich den vorletzten Schritt aus meinem alten Leben tat. Ich stand vor einem Haus in der Provence, das ich dreieinhalb Jahre zuvor gekauft hatte, und genoss die fantastische Aussicht. Es liegt ziemlich weit oben an einem Hang, eine Autostunde nördlich von Marseille. Die Gegend dort ist so malerisch, dass man nichts anderes tun mag, als den ganzen Tag davorzusitzen und die Landschaft zu genießen. Oder darüber seine Kreise zu ziehen.

Ich hatte mich in diesen Landstrich verliebt, als ich Ende der achtziger Jahre zum ersten Mal in meinem Segelflugzeug darübergeflogen war. In einer Zeitschrift hatte ich einen Artikel über einen Deutschen gelesen, der dort eine Segelflugschule betrieb. Schon der erste Kurs begeisterte mich so sehr, dass ich dort hängen blieb. Seitdem war es mein Traum, eines Tages hier zu leben.

Die Ansässigen erzählen eine schöne Geschichte über sich und diese Gegend. Nachdem Gott die Provence erschaffen hatte, stellte er fest, dass ihm da etwas Perfektes gelungen war, etwas, das nicht schöner hätte sein können. Doch dann bekam er einen großen Schrecken. Denn etwas so Vollendetes durfte es auf Erden nicht geben, schließlich gibt es nur einen vollkommenen Ort: das Paradies. Also dachte Gott darüber nach, was er der Provence antun konnte, um aus ihr einen irdischen Flecken zu machen. Und so schuf er die Südfranzosen. Eigenwillige, langsam arbeitende Menschen, die allem Fremden erst einmal mit ausgewiesener Reserviertheit und Arroganz begegnen. Somit hatte auch dieser Landstrich seinen notwendigen Makel.

Der konnte mich allerdings nicht davon abhalten, dieses Haus zu kaufen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Erbaut worden war es im Jahr 1890 von einem Seidenraupenzüchter. Im Flachland war eine Krankheit ausgebrochen, an der allmählich alle Seidenraupen starben. Also stellte er sich ein Haus auf den Berg, 350 Quadratmeter groß, weit entfernt vom Rest der Welt, in der Umgebung nur ein Schafstall. Weil er der Einzige war, der noch Seide produzieren konnte, wurde er reich. Sein Haus thronte so majestätisch, mit so viel Würde auf seinem Plateau, dass es im wenige Kilometer entfernten Örtchen Cruis ehrfurchtsvoll »le Château« getauft wurde: »das Schloss«. So heißt es bis heute. Mit dem Kauf dieses Hauses war ich also zu einem Schlossherrn geworden.

Die Intensität der Umgebung übte eine ungeheure Faszination auf mich aus. Nicht umsonst hat es in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Maler dorthin gezogen. Ein Licht aus warmen Gelb- und Ockertönen, die sich auch in der Landschaft wiederfinden. Eine Luft, viel klarer als in Österreich, die eine Sicht eröffnet, dass man meinen könnte, man blicke bis in die Ewigkeit. Überall Lavendel- und Sonnenblumenfelder, Olivenhaine und schroffe Felsen, Wälder und Wiesen, bei deren Anblick sich in mir eine Ruhe ausbreitet, die ich an wenigen anderen Orten dieser Erde erfahren habe.

Hier, genau hier, wollte ich leben. Als ich dieses Haus sah, wusste ich, dass ich den Platz gefunden hatte, an dem ich irgendwann meinen Lebensabend verbringen würde. Und als ich hinter das Haus trat, spürte ich es auch. Ich nahm eine so intensive, unerklärliche Energie wahr, dass ich mich sofort zu Hause fühlte. Ich würde morgens aufstehen, von der Terrasse aus mit einer Tasse Kaffee in der Hand die Aussicht in mich aufsaugen und danach in mein Segelflugzeug steigen. Rabeder, würde ich mir denken, Rabeder, du hast es geschafft – du führst ein perfektes Leben. Südfranzosen hin, Südfranzosen her! Wir würden ja weit genug entfernt von jeglicher Menschenansammlung leben.

So hatte ich mir das ausgemalt, als ich im Winter 2007 den Kaufvertrag unterschrieb.

In der ganzen Zeit, in der das Haus in meinem Besitz war, haben meine damalige Freundin und ich am Ende aber nur etwa dreißig Tage darin verbracht. Bis zum Schluss gab es keine Möbel, keinen Komfort, nichts. Wir schliefen auf zwei Matratzen, Licht spendeten ein paar Kerzen, die wir in leere Weinflaschen steckten. Die Zeit tagsüber verbrachten wir auf der Terrasse, unter den Akazienbäumen oder im Segelflugzeug. Zu Hause in Österreich haben wir jahrelang den Umbau dieses Prunkstücks geplant, das man auf 600 Quadratmeter hätte ausbauen können. Ich bin in einem kleinen Häuschen in Linz groß geworden, auf 35 Quadratmetern, die ich mir mit meiner Mutter geteilt habe. Als meine Freundin und ich uns überlegten, wie »das Schloss« am Ende aussehen sollte, konnte es uns nicht groß genug sein.

Mit einer befreundeten Architektin aus Wien haben wir die Renovierung genau geplant: ganz reduziert, große Räume, viel Glas, keine Schnörkeleien. Ein elektrisches Klavier, das von selbst spielte, sollte den riesigen Innenraum mit wunderbarer Musik erfüllen – so lange, bis mein eigenes Geklimper erträglich werden würde. Nebenan wollten wir einen kleinen Start- und Landeplatz für unsere Segelflugzeuge errichten, damit wir von unserem Wohnhaus in Tirol bis direkt vor den Eingang des »Châteaus« hätten fliegen können. Es wäre im wahrsten Sinne des Wortes ein Leben wie im Himmel gewesen.

Doch daraus ist nichts geworden. Irgendwann wurde mir klar, dass dieses Haus für ein Leben stand, das ich nicht mehr führen wollte. Eines, das mich eher belastete als beflügelte. Von diesem Augenblick an wollte ich es nur noch loswerden. Es war meine Stein gewordene Vergangenheit.

So stand ich an diesem Vormittag dreieinhalb Jahre nach dem Kauf vor dem Traumhaus, das es für mich nun nicht mehr war. Es blieben noch zwei Stunden Zeit, bis die neuen Besitzer kamen. Der Himmel war wolkenverhangen, mit Regentropfen in den Augen nahm ich Abschied, von dem Haus ebenso wie von meinem alten Leben. Ganz in Ruhe, nur für mich allein.

Irgendwann trieb ein Schäfer seine Herde über die Wiese direkt vor dem Haus. Ein Mann wie aus dem Schäfer-Lehrbuch: riesiger dunkelbrauner Hut, regendichter Mantel. Nur der rote Klappschirm wollte so gar nicht dazu passen und gab ihm seine ganz persönliche skurrile Note. In den Jahren davor waren wir uns nur selten begegnet. Weil wir kaum da waren, hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Schafe zum Grasen auf die Wiese zu schicken, die zu unserem »Château« gehörte. Einmal hatte ich ihn sogar dabei erwischt und ihn zur Rede gestellt. Er rechtfertigte sich damit, dass es doch geregnet und er sich nur habe unterstellen wollen. »Ja mei«, dachte ich mir nur, »ist halt ein schlauer Bursche! Seinen Schafen schmeckt das frische Gras auf meinem Grund sicher besser als das halb vertrocknete im Wald. Das ist schon okay.«

An diesem Vormittag aber dachte ich über etwas ganz anderes nach. Es kam mir vor, als wollte mir noch einmal jemand vor Augen führen, warum ich mich getäuscht hatte, als ich dachte, in diesem Haus an meinem Ziel angekommen zu sein. Der Schäfer, die Hunde, die Herde: Für mich war das, was da an mir vorübermarschierte, ein Symbol dafür, wie alle Gesellschaften in der westlichen Welt heute funktionieren. Einer bestimmt, in welche Richtung sich die Masse bewegen 1 soll: der Schäfer. Einige wenige sind abgerichtet und führen seine Befehle aus: die Hunde. Und dazwischen gibt es eine Masse, die sich nicht so bewegt, wie es ihrer Natur entspricht, sondern so, wie es ihre Herrscher wollen – das sind die Schafe.

Es gibt so viele Schafherden, so viele Hunde, so viele Schäfer – und es ist immer dasselbe System, nach dem alles funktioniert. Die Schafe glauben vielleicht, dass sie einen freien Willen haben, weil sie ein Bein vor das andere setzen. Doch in Wirklichkeit führen sie ein Leben in kompletter Unfreiheit. So gesehen bin auch ich die meiste Zeit meines Lebens ein Schaf gewesen, das sich getäuscht hat. Und was für eines!

Seit ich denken kann, ging es in meinem Leben darum zu arbeiten: etwas zu leisten, etwas zu tun zu haben. Das Haus, in dem ich gemeinsam mit meiner Mutter lebte, gehörte meinen Großeltern, und es war vor allem meine Oma, die mir beibrachte, dass man jede Minute mit etwas Sinnvollem füllen muss, wobei »sinnvoll« nach ihrer Definition nur etwas war, was unmittelbar mit Geldverdienen zu tun hatte.

Mein Großvater war aus einem anderen Holz geschnitzt. Er war ein lebenslustiger Mann, der in seiner Jugend mit seinen Schwestern viel gesungen hat. Kurz bevor er starb, sagte er zu mir: »Weißt du, Karl, manchmal hätte ich mich einfach gern in die Sonne gesetzt und den Tag Tag sein lassen.« Doch das wusste seine Frau zu verhindern, sie beharrte stets darauf, dass es noch dies und jenes zu tun gebe. Das ist das Schicksal vieler Menschen: immer das Gefühl zu haben, etwas tun zu müssen. Wenn ich alle To-do-Listen, die ich in meinem Leben angefertigt habe, aneinanderhängen würde, könnte ich damit vermutlich die Erde mit dem Mond verbinden. Dann wüsste das ganze Weltall, womit ich in den vergangenen Jahrzehnten meinen Kopf überladen habe: »Vertriebsleiter Konsum anrufen. Entwürfe für Weihnachtskerzen überprüfen. Termine für Junioren-Segelflugtraining vereinbaren. Mitarbeiter für Sonderverkaufsaktion briefen.«

Mein ganzes Leben war danach ausgerichtet, Geld zu verdienen. Nicht, weil ich das selbst so gewollt hätte, sondern weil es das war, was ich zu Hause gelernt hatte und was mir später zu einer Selbstverständlichkeit wurde, die ich nicht hinterfragt habe. Meine Großmutter lehrte mich: Der Wert jedes Menschen bemisst sich in unserer Gesellschaft allein daran, was er zu leisten imstande ist und an Geld erwirtschaften kann. Ganz simpel. Je mehr er verdient, umso größer ist sein Stellenwert. Jede weitere Null auf dem Gehaltsscheck führt zu einem Zuwachs an Bedeutung, Macht und Einfluss. So denken viele Menschen, und ich kann nur sagen: Tut mir leid, bis vor einigen Jahren war ich auch so einer.

Ich war immer ein Mensch, den alles fasziniert hat, was möglich schien. Und ich habe versucht, alles Mögliche auch wirklich zu erreichen. Ich habe nicht Ruhe gegeben, bis das, was ich mir vorgenommen hatte, erreicht war, auch wenn ich damit andere vor den Kopf gestoßen und gar nicht gemerkt habe, wie ich sie mit meinem Ehrgeiz und meinen hohen Qualitätsansprüchen gequält, manchmal sogar gedemütigt habe. Ich habe zwar immer gespürt, dass da etwas in mir zwickt, dass eine Kraft in mir gegen diese Art zu leben ankämpft, doch ich habe sie nie so stark werden lassen, dass sie mich behindert hätte. Denn ich habe mir immer gedacht: »Das machen doch alle so, was, bitte schön, soll daran falsch sein?«

Es war meine Leidenschaft fürs Segelfliegen, die dazu führte, dass diese Kraft langsam stärker wurde. Als Jugendlicher war ich zum ersten Mal in einem Segelflugzeug gesessen, anfangs noch ängstlich und zaghaft, später immer selbstbewusster. Je sicherer ich am Steuer und beim Nutzen der Aufwinde wurde, umso mehr spürte ich, wie sehr ich mich beim Segelfliegen auf mein Gefühl verlassen konnte. Ich brauchte keine Messgeräte und keinen Computer, um zu entscheiden, ob ich über den nächsten Bergkamm käme. Keine Hilfsmittel, um die Aufwinde zu finden, die mich weit nach oben hoben. Das Einzige, was ich benötigte, war mein Gefühl, mein Gespür für die Natur und die Bereitschaft, diese Eindrücke auch wirklich wahrzunehmen. Irgendwann kam mir der Gedanke: Wenn ich meinen Geist im Pilotensitz eines Segelflugzeugs so weit zu öffnen vermag, dass ich jedes Detail um mich herum in mich aufnehmen kann, jeden Lufthauch und jede Wolke – wie ist es dann möglich, dass ich mich auf meinem Bürosessel so taub und stumpf fühle?

Also machte ich mich auf die Suche nach der Antwort auf die Frage, was das ist, das so in mir zwickt. Heute kann ich sagen: Ich bin kein Schaf mehr, das sich vom Schäfer und seinen Hunden durch die Gegend scheuchen lässt. Ich bin ein Adler, der außer Reichweite derer fliegt, die großes Interesse daran hätten, dass ich mich nach ihren Regeln verhielte. Diese Zeiten aber sind unwiderruflich vorbei.

Bald nachdem der Schäfer mit seinen Hunden die Schafe von der Wiese getrieben hatte, trafen die neuen Besitzer ein: ein älteres Ehepaar aus Marseille, das es mit einem IT-Unternehmen zu stattlichem Reichtum gebracht hatte und nun seinerseits aus diesem Haus einen Alterssitz machen wollte. Ich erklärte den beiden die wenigen Dinge, die sie über ihr neues Zuhause wissen mussten, drückte ihnen die Schlüssel in die Hand und wünschte ihnen alles Gute. Als ich die Tür hinter mir zuzog, breitete sich in mir ein großes Gefühl der Erleichterung aus. Ich setzte mich ins Auto und machte mich auf den Weg zurück nach Tirol. Dort wartete eine letzte Aufgabe auf mich, die ich noch bewältigen musste. Ein letzter Schritt. Und dann würde mein neues Leben endlich beginnen können.

Das Haus

Wenn der Karl Rabeder, der ich einmal war, lesen könnte, was ich zu sagen habe, würde er vermutlich denken: »Was für ein Schmarrn!« Doch wenn ich andererseits heute noch das Leben führen müsste, das ich seit meiner Kindheit geführt habe, wäre ich ein todunglücklicher Mann. Seit ich denken kann, war mein Umfeld auf Leistung getrimmt, auf Disziplin und Arbeit. Diese Haltung hat sich zwangsläufig auch auf mich übertragen.

Keimzelle dieses Lebens war ein kleines Haus in der Hochstraße 40 in Leonding, einem Ort, durch den sich während meiner Kindheit noch staubige Schotterwege zogen und der sich inzwischen zum Nobelvorort von Linz gemausert hat, der Landeshauptstadt von Oberösterreich. Das Häuschen, zwei Zimmer unten, zwei Zimmer oben, steht auf einem tausend Quadratmeter großen Grundstück, es gibt einen kleinen Anbau und Stallungen, Obstbäume und Gemüsebeete. Mitte der neunziger Jahre haben wir es verkauft, anschließend wurde es komplett renoviert. Nichts erinnert heute mehr daran, dass ich dort einst gemeinsam mit meiner Mutter und ihren Eltern unter einem Dach gelebt habe. Dieses Haus war nicht nur unsere gemeinsame Heimat, sondern auch die Basis meines späteren unternehmerischen Erfolgs, wobei ich mit meiner langjährigen Definition von »Erfolg« aus heutiger Sicht so meine Schwierigkeiten habe.

Einzig dem Organisationstalent und dem Fleiß meiner Großeltern ist es zu verdanken, dass es dieses Haus überhaupt gibt. Es ist gewissermaßen aus Tonnen von Gemüse und Pilzen erbaut, die sie dreimal in der Woche auf dem Markt vor dem Linzer Südbahnhof verkauften. Anfang der fünfziger Jahre hatten sie sich damit so viel Geld erwirtschaftet, dass sie auf das Grundstück, das bereits seit Mitte der dreißiger Jahre in ihrem Besitz war, ein Haus setzen konnten. Mit dem Einzug 1954 erfüllten sie sich ihren großen Lebenstraum: endlich ein eigenes Haus und dazu die Möglichkeit, eine kleine Landwirtschaft und eine Kleinstgärtnerei zu betreiben, mit Anbauflächen für Tomaten, Gurken und Erbsen sowie einem Schwein, einer Ziege und ein paar Hühnern. Die fand ich immer am spannendsten, weil ich sie jagen und fangen konnte. In Österreich wurden Leute wie meine Großeltern »Häuslleut« genannt. Etwas erreicht zu haben, darauf war vor allem meine Großmutter sehr stolz.

Bis zu meiner Geburt lebten auch meine beiden Eltern in diesem Haus. Bald nachdem ich zur Welt gekommen war, stellte meine Mutter meinen Vater allerdings vor die Wahl: Kind oder Alkohol. Mein Vater war nach allem, was ich über ihn weiß, ein wundervoller, sensibler Mann, aber leider auch ein Quartalssäufer, dem weder meine Mutter noch ihre Eltern ein Kind anvertrauen wollten. Der Alkohol war auch schuld daran, dass meine Eltern bereits Mitte dreißig waren, als sie mich bekamen. Sie hatten lange mit sich und ihrer Beziehung gerungen, sie kämpften sich durch viele Krisen und konnten sich erst spät zu einem gemeinsamen Kind entschließen. Als ich dann endlich da war, fasste sich mein Vater zwar ein Herz und beschloss mir zuliebe, das Trinken sein zu lassen. Er hielt es allerdings nicht lange durch. Kurz nach meiner Geburt wurde er deshalb des Hauses verwiesen. Als ich mich als erwachsener Mann auf die Suche nach ihm machte, weil ich wissen wollte, wer dieser Mann war, dessen Gene ich in mir trage, erfuhr ich von seiner zweiten Frau, dass er an einer Asbestvergiftung gestorben war. Meinen leiblichen Vater habe ich deshalb nie bewusst erlebt.

Dass ich ohne echten Vater groß wurde, habe ich lange Zeit gar nicht registriert. Denn in den Familien meiner wenigen Freunde waren die Väter ohnehin kaum präsent: Sie gingen morgens aus dem Haus, wenn die Kinder noch schliefen, und kamen abends nach Hause, wenn die bereits im Bett waren, und am Wochenende starteten sie ihre Erziehungsversuche, die zum Scheitern verurteilt waren, weil die Kinder ihre Väter ja kaum kannten. So gesehen hatte ich es viel besser als die meisten meiner Altersgenossen: Ich hatte nicht nur eine Mutter als Bezugsperson, sondern auch zwei Großeltern. Vor allem mein Großvater wurde zu einer sehr prägenden Figur für mich. Zu ihm spüre ich bis zum heutigen Tag eine sehr innige Verbindung, und das liegt nicht nur daran, dass er exakt so hieß wie ich.

Karl Rabeder war ein Bär von Mann. Als Heranwachsender hatte er im Hafen von Linz mit seinen bloßen Händen Baumstämme verladen. Groß geworden war er auf einem Bauernhof mit etlichen Schwestern und Stiefschwestern, die gut arbeiten, aber auch gut feiern konnten. Die Rabeders waren eine sehr musikalische Familie. Nach getaner Arbeit setzten sie sich zusammen, auf den Tisch kam eine ordentliche Brotzeit, dann sangen sie Lieder und genossen das Leben. Mein Großvater war ein fröhlicher, zutiefst gütiger Mensch, der es allen recht machen wollte, besonders meiner Großmutter. Er hat mir vorgelebt, sich stets zum Wohle des Großen und Ganzen unterzuordnen und die eigenen Interessen hintanzustellen, selbst wenn man der Größere und Stärkere ist. Er tat dies immer aus einer Position der Stärke heraus, er war ein unerschütterlicher Mann. Müdigkeit oder Traurigkeit gab es bei ihm nie, er sprühte nur so vor Energie. Dass eine solche Haltung auch ihre Schattenseiten haben kann, wurde mir erst später klar. Denn wenn man um des Friedens willen immerzu darauf verzichtet, seine eigenen Bedürfnisse auszuleben, kommt irgendwann der Punkt, an dem man sich eingestehen muss, etwas verpasst zu haben. So war das leider auch bei meinem Großvater.

Mit meiner Großmutter hatte er eine Partnerin an seiner Seite, die in ihrem Leben nichts anderes kannte als Arbeit, Arbeit, Arbeit. Sich einfach hinzusetzen und die Sonne auf der Haut zu spüren, das war für sie undenkbar. Sie war eine kleine, zähe Person, gegen deren Arbeitsethos sich mein Großvater nicht durchsetzen konnte – oder wollte. Aber das machte im Ergebnis keinen Unterschied. Im Hause Rabeder galt die Regel: »Nur wer arbeitet, kann auch etwas erreichen.« Es war eine richtige Tretmühle, und meine Großmutter war ihre unerbittliche Antreiberin, nicht aus böser Absicht, sondern weil auch sie nicht aus ihrer Haut konnte.

Im Gegensatz zu meinem Opa hatte sie eine sehr schwere Kindheit und Jugend erlebt. Sie war aufgewachsen unter einer alleinerziehenden Mutter, die ihre Kinder nicht durchfüttern hatte können. Also wurde die kleine Johanna, genannt Hanni, zu einer Bauernfamilie gegeben, bei der sie leben und arbeiten sollte. Die pure Idylle. Mit vierzehn Jahren allerdings, es war die Zeit des Ersten Weltkriegs, kam ihre Mutter auf die Idee, sie in ein kleines Hotel nach Enns zu schicken, eine Kleinstadt, 30 Kilometer von Linz entfernt. Sie wurde dort wie eine Leibeigene behandelt, die den Hotelbesitzern gegen freie Kost und Logis jederzeit zur Verfügung zu stehen hatte. Diese Zeit muss eine einschneidende Erfahrung für sie gewesen sein. Sie hatte den Bauernhof verlassen müssen, auf dem sie so glücklich gewesen war und den sie irgendwann einmal hätte erben sollen, weil die Besitzer kinderlos geblieben waren. Und war in einem Leben als Sklavin gelandet. Von da an hatte sie zwei große Sehnsüchte: die nach einem – und sei es noch so kleinen – Bauernhaus und die nach der Normalität eines selbstbestimmten Arbeitslebens.

Als meine Mutter 1928 zur Welt kam, waren die Eltern Mitte zwanzig. Die kleine Gertrud blieb ihr einziges Kind. Meine Großmutter arbeitete zu der Zeit als Hausmeisterin, mein Großvater als Fahrer einer Textilfirma. Dass er später den Zweiten Weltkrieg überlebte, war pures Glück. Man könnte aber auch sagen: Es war im Wortsinne eine Entscheidung seines Bauches. Für den Einsatz als Frontsoldat war er mit seinen 35 Jahren bei Kriegsausbruch bereits zu alt, so kam er zu den Versorgungstruppen, und zwar zu einem Regiment, das schließlich in Stalingrad landete. Kurz davor zog er sich allerdings eine Magenkrankheit zu und wurde in ein Krankenhaus ins deutsche Dillingen eingewiesen, um seine Krankheit auszukurieren. Laut Aussage der Ärzte stand er zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Tod. So blieb ihm der Marsch nach Stalingrad erspart. Noch während seines Krankenhausaufenthalts wurde sein Regiment im berüchtigten Kessel eingeschlossen. Keiner kehrte daraus lebend zurück. Danach kam er auf den Balkan, schleppte in russischer Kriegsgefangenschaft wieder Baumstämme und hungerte aus. Als bloßes Gerippe kehrte er nach Kriegsende wieder nach Österreich zurück.

Seine Lebensfreude aber war ungebrochen. Und so machte er sich mit seiner Frau und ihrer gemeinsamen Tochter daran, sich den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Auf dem noch unbebauten Grundstück betrieben sie neben ihrer eigentlichen Arbeit als Hausmeisterin und Fahrer bereits ihre kleine Gärtnerei. Weil mein Großvater schon seit jeher ein Freund guten Essens war, wurde er irgendwann darauf aufmerksam, dass ein Arbeitskollege immer mit der leckersten Brotzeit in der Kantine saß. Mit allem, was der Gaumen begehrte: Speck, Wurst und Käse. Er dagegen hatte lediglich seine Butterbrote dabei. Irgendwann fragte er den zwanzig Jahre jüngeren Kollegen: »Du, wie machst du das, dass du immer so eine gute Jaus’n dabeihast?« So nennt man in Österreich eine ordentliche Brotzeit. Der antwortete: »Die gibt mir die Mama mit.« Das reichte meinem Großvater aber als Antwort nicht, also fragte er weiter, wie die Mama sich diese Leckereien denn leisten könne. »Na ja«, sagte der Kollege, »die Mama geht Schwammerl suchen, und manchmal gehe ich mit.« Der Mann berichtete ihm, dass seine Mutter jedes Wochenende in den Wald gehe, die Pilze unter der Woche auf dem Markt verkaufe und damit ein kleines Vermögen verdiene.

Also fuhren die Rabeders fortan ebenfalls fast jedes Sommer- und Herbstwochenende in den Wald, ausgerüstet mit einem Riesenkarton im Rucksack – und kamen oft mit über 50 Kilogramm Pilzen zurück. Weil die damals relativ teuer waren, nahmen wir an einem Wochenende mit dem, was der Waldboden hergegeben hatte, mehr ein als mit der regulären Arbeit einer ganzen Woche. Meine Großeltern haben sich alles, was sie in ihrem Leben erreicht haben, wirklich mit den eigenen Händen erarbeitet.

Die Konstellation, in die ich hineinwuchs, war somit eine, in der jedem der drei eine bestimmte Rolle in meinem Leben zukam. Meine Mutter war meine weibliche Bezugsperson, die ihr Glück davon abhängig machte, dass es mir gutging, und die mir eine Selbstlosigkeit vorlebte, die mir noch einige Probleme bereiten sollte. Mein Großvater war die männliche Bezugsperson, von der ich lernte, dass man auch in Momenten großer Entbehrungen oder Anstrengungen seinen Humor und seine Lebensfreude nicht verlieren darf. Einen besseren, warmherzigeren »Vater« als ihn hätte ich mir nicht wünschen können. Und meine Großmutter war diejenige, die mir den unbedingten Willen zur Arbeit vorlebte und zu der ich zeit ihres Lebens auf Distanz blieb, aus einer Mischung aus Angst und Respekt. Im Grunde ihrer Seele war auch sie ein guter Mensch, doch wegen des vielen Leides, das sie in ihrem Leben hatte ertragen müssen, konnte sie ihr wahres Gesicht nie zeigen, sie war eher verbittert als entspannt.

Ihre Strebsamkeit setzte sich tief in mir fest. Ihrem Vorbild entsprechend habe auch ich lange Zeit mit der Überzeugung gelebt: Der Mensch ist, was er leistet. Wer nichts verdient, »dient« auch nicht. Er hatte für mich keinen Wert. Denn der bemaß sich nach meinem Verständnis allein danach, was sich jemand von seinem Geld leisten konnte. Ich hatte ein streng an materialistischen Kriterien ausgerichtetes Menschenbild verinnerlicht. Es ließ vollkommen außer Acht, dass es neben der materiellen auch noch eine andere Welt gibt.

Doch ich musste es erst selbst leidvoll am eigenen Leib spüren: Wer immerzu darüber nachdenkt, wie er Geld verdienen kann, verliert dabei irgendwann sein Leben aus den Augen. Das Geldkonto mag immer voller werden, doch das Glückskonto füllt sich nicht im gleichen Maße. Im Gegenteil: Es wird immer leerer. Es ist, wenn man so will, eine bloße Umverteilung der Ressourcen, bei der Lebenszeit in Geld umgewandelt wird. Doch das Fatale daran ist: Geld ist eine reproduzierbare Ressource, Zeit dagegen nicht. Was nützt einem ein Vermögen auf der Bank, ein eigenes Haus oder Statussymbole wie ein großes Auto, wenn man sich irgendwann eingestehen muss, dass man vor lauter Arbeit gar nicht mehr dazu kommt, sein Leben zu genießen?

Ich habe zwar schon früh gespürt, dass das, was ich in unserem kleinen Haus in Leonding kennenlernte, nicht alles sein kann, dass es außerhalb dieser kleinen Welt mehr geben muss als Arbeit. Doch weil ich mit dem Bewusstsein aufwuchs, dass es immer etwas zu tun gibt, ganz unabhängig davon, wie viel man auch arbeitet, sollte es noch sehr lange dauern, bis ich mir diese Welt selbst erschließen konnte.

Und es ist ja nicht so, dass mir diese Pilz- und Gemüsewelt nicht auch gefallen hätte. Bereits mit sechs Jahren durfte ich meine Großeltern an schulfreien Tagen und an den Wochenenden auf den Markt begleiten. Das war eine aufregende Sache für so einen kleinen Jungen. Die Gerüche der Gemüse- und Gewürzstände, die Hendlbraterei, die Blumen: Ich durfte mich auf dem ganzen Marktplatz frei bewegen und kam mir vor, als würde ich durch die große weite Welt spazieren. Aus der Perspektive eines sechsjährigen Jungen hat sogar der Südbahnhofmarkt in Linz etwas Exotisches.

Nur eines war eine Qual für mich: das frühe Aufstehen. Um sechs Uhr morgens mussten wir unseren Stand aufbauen, und ich weiß noch, wie ich an solchen Tagen mit verquollenen Augen um fünf Uhr die Treppe hinunterwatschelte und im Auto weiterschlief, begleitet vom rhythmischen Rumpeln unseres kleinen Transporters, der sich bis unters Dach vollgepackt mit Obst- und Gemüsekisten über die Leondinger Schotterpisten auf den Weg nach Linz machte.

Mit dem ersten Kontakt zu einem Kunden war jede Müdigkeit allerdings verflogen. Vielmehr: zu Kundinnen. Es waren vor allem die Damen, die ganz verzaubert waren von mir, diesem blonden, blauäugigen Kerl und seinem Spitzbubencharme. Ob ich ein hübsches Kind war, kann ich nicht sagen. Was ich aber sicher weiß, ist, dass meine Seele gestrahlt hat in solchen Momenten. Ich hatte immer das Gefühl: Die älteren Damen sind ganz verrückt nach mir, wobei »älter« nach meinem damaligen Verständnis schon mit etwa Mitte zwanzig begann.

So half ich meinen Großeltern dabei, die Ware an den Mann und die Frau zu bringen, und zur Belohnung ging es zum Ende eines solchen Markttages in die Konditorei. Das war jedes Mal ein würdiger Abschluss unseres Ausflugs in die Stadt. Als ich mit Anfang zwanzig meine ersten eigenen Geschäfte auf diesem Markt machte, musste ich oft an diesen kleinen Jungen zurückdenken, dessen Augen hell strahlten, wenn er eine Kundin fragte: »Dürfen’s vielleicht noch ein paar Tomaten sein?«

An den Tag, an dem mein Großvater starb, kann ich mich noch deutlich erinnern. Es war ein Moment großer Panik und Traurigkeit. Wir waren zu Hause in Leonding, er lag in seinem Bett, und von einem Moment auf den nächsten hörte sein Herz auf zu schlagen. Er hatte schlicht jede Lust zum Weiterleben verloren, nachdem meine Großmutter ein Jahr zuvor gestorben war. Nach einem Schlaganfall hatte sie jahrelang mit einer einseitigen Körperlähmung zu kämpfen gehabt. Die hielt sie allerdings nicht davon ab, gestützt auf einen Stock weiterzuarbeiten. Zum Ende ihres Lebens konnte man den beiden ansehen, dass sie ihren Frieden miteinander gefunden hatten. Es kam deshalb nicht überraschend, dass mein Großvater nach ihrem Tod rapide abbaute. Unsere Versuche, ihn zu motivieren und ihm klarzumachen, dass wir ihn gern weiter unter uns hätten, konnten ihn nicht mehr erreichen. Von der Idee, sterben zu wollen, war er nicht mehr abzubringen.

In den Wochen vor seinem Tod saß ich eines Abends an seinem Bett, der Moment, Bilanz zu ziehen, war gekommen. Und da sagte er zu mir diesen Satz, den ich nie vergessen werde: Manchmal hätte er sich einfach gewünscht, den Tag Tag sein zu lassen, und sich gern in die Sonne gesetzt. Es war die Erkenntnis eines Mannes Mitte achtzig, der zum Ende seines Lebens einsehen musste, dass er in seinem Leben die Prioritäten manchmal nicht richtig gesetzt hatte bzw. sich die Prioritäten seiner Frau hatte aufzwingen lassen, die beileibe nicht die seinen waren. Diesen Satz behielt ich im Hinterkopf, er war selbst wie eine kleine Sonne, die kontinuierlich ihre Energie verströmte und dafür sorgte, dass ich auch in den Momenten größten Stresses nie vergaß, was das Leben eigentlich erst lebenswert macht: sich ab und zu in die Sonne zu setzen und den Tag Tag sein zu lassen.

Der Erbsenschäler

Seit ich denken kann, bin ich ein Einzelgänger. Das war als Kind so, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Es war mir immer wichtiger, tun zu können, wonach mir der Sinn stand, als Teil einer Gruppe zu sein. Das bedeutet nicht, dass ich unbeliebt gewesen wäre. Ich habe eine beschauliche Kindheit in Leonding erlebt und hatte immer Freunde, mit denen ich durch die Natur gelaufen bin. Zwar nicht viele, dafür aber umso engere. Wir haben gemeinsam Staudämme errichtet, sind auf Bäume geklettert und haben Baumhäuser gebaut. Das Leben in dieser überschaubaren Welt war heil und unberührt – etwa 8000 Menschen wohnten verstreut über die gesamte Gemeinde. Mir gab sie das Gefühl, inmitten eines riesigen Spielplatzes aufzuwachsen.

Dass ich mich nur ungern einer Gruppe anschloss, lag daran, dass ich die typische Kindheit eines Einzelkindes durchlebte. Für meine Mutter war ich der Mittelpunkt ihrer Welt. Sie zwang mich zu nichts, gemacht wurde stets, was sich der kleine Karl gerade in den Kopf gesetzt hatte. Sie traute mir schon früh eigene Entscheidungen zu, die auch nie überstimmt wurden. Und weil der kleine Karl beispielsweise nicht in den Kindergarten wollte, blieb er eben daheim bei der Mutter und den Großeltern. »Karl«, wird sie gefragt haben, »magst in den Kindergarten?« – »Naa, net in den Kindergarten«, werde ich ihr wohl geantwortet haben. Damit war die Sache klar. Das hat meine Bereitschaft, mich in Gruppen zu integrieren, nicht gerade gefördert und mich zu einem scheuen und zurückhaltenden Kind werden lassen.