5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Kommissarin Sarah Molony ist schon genervt, als sie nach durchzechter Nacht Rezena Ottilie Schmitzlein-Ithana vor ihrem Büro sitzen sieht. Der Schock setzt bei der Deutsch-Irin erst ein, als sie erfährt, dass die dralle bunt gekleidete Dame vom Zoll ist und sie gemeinsam ein Team bilden sollen, um einen versuchten, später vollendeten Mord an dem Kleinkriminellen Timo Brenner in der Schwarzbrennerszene aufzuklären. Auch die Zollkollegin ist wenig begeistert. Sarah ist das genaue Gegenteil von ihr, der veganen Antialkoholikerin. Dass die junge Kollegin sie nach ihren Initialen R-O-S-I "Rosi" nennt, verbessert die Situation nicht. So recherchiert in dem Fall jede für sich allein. Im Zuge der Ermittlungen gerät auch die illegale Hobby-Brennerei von Sarah Molony in das Visier von Schmitzlein-Ithana. Die beiden Frauen kommen im Zuge ihrer Recherchen der Russen-Mafia in die Quere. Für Schmitzlein-Ithana wird dies ein sehr nachhaltiger Kontakt mit der organisierten Kriminalität sein. Ihr Kollege Arian Wichter kommt dadurch in zunehmendem Maße ins Spiel. Die unterschiedlichen Interessenlagen der Beteiligten ergeben verschiedene, meist gegensätzliche Ansätze für Deals, Handlungen und Unterlassungen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen immer mehr, soweit überhaupt vorhanden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

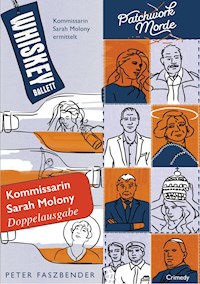

Peter Faszbender

Whiskey-Ballett

Kommissarin Sarah Molonyermittelt

© 2020 Peter Faszbender

Umschlag, Illustration: Janet Levrel

Lektorat, Korrektorat: Deutsches Lektorenbüro, Würzburg

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback

978-3-347-12577-3

Hardcover

978-3-347-12578-0

e-Book

978-3-347-12579-7

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Kapitel 1

»Ist das jetzt grade echt passiert?« Die beiden Männer schauen dem betagten Saab Cabrio hinterher, das soeben die Ladezone des gründerzeitlichen Backstein-Warendepots verlässt.

»Dieser schmierige Kerl bietet uns einen ganzen Sattelzug mit schwarzgebranntem Whiskey an? Ausgerechnet uns?« Die beiden Männer wenden sich dem Eingangstor der Lagerhalle zu.

»Na, allein von der geschäftlichen Seite aus betrachtet ist das ein richtig guter Preis. Warum nicht zugreifen? Unser eigener Selbstgebrannter kostet schon in der Herstellung mehr, Chef.«

»Ja.« Er atmet tief durch. »Das Angebot ist gut. Zu gut, mein lieber Fred, viel zu gut. Es geht nicht um mehr oder weniger Geld, es geht um das Geschäft als solches. Mit Konkurrenz muss man leben, selbst wenn sie zuweilen lästig ist. Aber einen ruinösen Preiskampf zu beginnen, das ist kein ehrenhaftes Verhalten unter Kaufleuten, das ist Krieg.«

Sie schlendern langsam in die Halle, vorbei an Hochregalen, in denen sich Kartons mit Whiskeyflaschen und anderen hochpreisigen Spirituosen stapeln. Ihr Weg führt sie in Richtung des erhöht liegenden gläsernen Büros, das einen Blick über die gesamte Halle erlaubt.

»Kann es eine Falle sein? Woher sollte irgendein dahergelaufener Kerl unser Lager hier kennen?«

»Eine Falle?« Der Chef schaut Fred nachdenklich an. »Nein, das glaube ich nicht, so dämlich stellt sich die Polizei nun auch wieder nicht an. In den richtigen Kreisen sind Informationen über unseren Laden leicht zu bekommen.« Er deutet auf die Arbeiter, die im Lager zugange sind. »Personalintensive Tätigkeiten sind selten geheim zu halten.« Sie bleiben stehen, um einen Lkw durchzulassen.

»Also doch nur ein Naivling, der sich in das Geschäft drängen will? Wir können mit so einem Hühnerdieb doch keinen Krieg anfangen, Chef.«

»Da hast du recht, wir dürfen solche Zwerge nicht wie Riesen behandeln, das macht uns klein.« Er schlägt Fred jovial auf die Schulter.

»Also sehen wir generös über die Sache hinweg?«

»Nein, nein, das können wir uns auch nicht erlauben. Ignorieren dürfen wir solche Vorkommnisse auf keinen Fall. Wer weiß, wo und bei wem alles der schon mit seinem Angebot war. Wir müssen ein Exempel statuieren. Als Warnung für jeden, der uns in die Quere kommt – oder auch nur mit dem Gedanken spielt, es zu tun.«

»Wir können ihn schnappen und diskret aus dem Weg räumen, Chef.«

»Nein. Nicht einfach verschwinden lassen, und schon gar nicht diskret. Wir werden ein Fanal setzen. « Die beiden Männer verlangsamen ihre Schritte, um einen voll beladenen Gabelstapler passieren zu lassen.

»Hast du das Autokennzeichen von dem Kerl?«

»Ja, klar.« Fred eilt die Stahltreppe zum Büro hoch und öffnet seinem Chef die Tür, der beschwingt den Raum betritt und sich mit einer Drehung in den gediegenen Ledersessel fallen lässt.

»Finde heraus, wer das ist und wo er wohnt.«

»Wird gleich erledigt, Chef.«

»Und bereite unsere bewährte Sonderbehandlung vor. Wir wollen dem Kerl, der Konkurrenz und der gesamten Öffentlichkeit ein nachhaltiges Schauspiel bieten. Zeigen wir doch einfach allen, was passiert, wenn man uns auf diese Weise das Geschäft versauen will. Und wenn der Whiskey halbwegs etwas taugt, nehmen wir uns den auch. Als kleine Aufwandsentschädigung für unsere Mühe.« Fred läuft die Treppe hinunter und hastet zum Ausgang.

Allein im Büro legt der Chef die Füße auf den Schreibtisch und schaltet mit der Fernbedienung die High-End-Musikanlage ein. Klassische Musik erfüllt den Raum. Er schließt die Augen, dirigiert die Symphonie annähernd im Rhythmus und schwingt mit dem Oberkörper dem Takt hinterher.

Kapitel 2

Die Sanitäter schieben bereits die Trage mit dem Patienten in den Krankenwagen, als der Notarzt seinen Kombi vor dem großen Wohnblock abstellt.

»Platz da, ich muss hier durch! Unmöglich, dieses Volk.« Er bahnt sich mit seinem Notfallkoffer den Weg durch die versammelten Anwohner und Passanten, die das Geschehen konzentriert verfolgen und teils mit Smartphones in Bildern und Videos dokumentieren.

»Leute, jetzt lasst doch mal das Kind durch.« Eine tätowierte Frau schiebt ein kleines Mädchen nach vorne in die erste Reihe.

»Eh«, beschwert sich ein Mann, der unsanft von ihr beiseitegestoßen wird, »wir wollen doch alle was sehen.«

Die Leute in den hinteren Reihen des Menschenauflaufs heben ihre Smartphones hoch und filmen über die Köpfe der vor ihnen stehenden Personen hinweg.

Der Notarzt erreicht kopfschüttelnd den Krankenwagen.

»Hallo, die Herren, was veranstaltet ihr denn hier, ein Volksfest? Fehlen nur noch ein Bierzelt und eine Imbissbude.« Er klettert in den Krankenwagen zu dem Patienten.

»Wir arbeiten dran«, verspricht der Fahrer des Rettungswagens.

»Wen habt ihr denn da schon wieder?« Der Arzt sieht sich das Gesicht des Mannes auf der Trage genauer an. »Das ist doch der Simulant von letzter Woche?«

»Wie man’s nimmt. Nachbarn haben ihn auf dem Boden hinter dem Hauseingang gefunden, er hat Sehstörungen, die Haare fallen ihm aus. Er ist kollabiert. Nach einer Show sieht mir das eher nicht aus«, antwortet einer der Sanitäter.

Der Arzt untersucht kurz die Pupillen und prüft die Haut auf Reizreaktionen. »War er ansprechbar?«

»Ja, aber er konnte nur kurz die Symptome beschreiben, danach hat er das Bewusstsein verloren. Sein Puls ist auch viel zu schnell.«

»Dann schließt ihn ans EKG an, lasst noch flott den Hut im Publikum herumgehen, und dann sofort ab ins nächste Krankenhaus.«

Mit Blaulicht und Sirenen scheucht der Krankenwagen beim Anfahren die Gaffer auseinander und rast im Eiltempo durch die Stadt. Die Rettungsassistenten versorgen den Patienten, während der Fahrer per Funk die angesteuerte Klinik über Ankunftszeit und Symptome informiert. An der Krankenhausrampe empfängt ein Notfallteam das Einsatzfahrzeug. Die Sanitäter ziehen die Bahre mit dem Patienten aus dem Wagen und übergeben ihn an das Krankenhauspersonal.

»Timo Brenner, 42 Jahre alt, Sehstörungen, Haarausfall, Herzrhythmusstörungen, ist vor Kurzem kollabiert. Wir hatten letzte Woche schon einen Einsatz bei ihm, da handelte es sich aber nur um eine Diarrhö und erhöhtes Schmerzempfinden. Außer der Darmgeschichte war nichts Pathologisches oder Organisches zu finden. Mehr liegt uns von seiner Krankengeschichte nicht vor.«

»Okay, dann wollen wir mal.« Der Arzt schaut sich den Patienten kurz an. »Sofort auf die Intensivstation mit ihm«, weist er eine Krankenschwester an: »Veranlassen Sie eine Untersuchung auf Thalliumvergiftung und besorgen Sie Eisenhexacyanoferrat als Medikation, ich komme gleich nach.«

Die Pflegekräfte schieben Timo Brenner eilends von der Rampe und verschwinden mit ihm im Aufzug. Der Arzt wählt eine Nummer auf seinem Smartphone.

»Ja, ich bin es. Das angekündigte Paket ist angekommen. Wir werden das jetzt ganz vorschriftsmäßig und professionell abwickeln, aber eure Spielchen könnt ihr hier nicht weitertreiben. Jedenfalls nicht mit mir. Ich bin schließlich immer noch und vor allem Arzt, und er ist jetzt mein Patient.«

Er drückt die Verbindung weg, kickt einen weggeworfenen Kaffeebecher über eine Hecke und hastet in das Krankenhaus.

Kapitel 3

Mit großen Schritten eilt Kriminaldirektor Seidel über den Flur in den Besprechungsraum.

»Alle da?« Er lässt den Blick über die versammelte Runde gleiten, knöpft das Sakko seines grauen Zweireihers auf und setzt sich auf einen der schäbigen alten Stühle. Ganz hinten kauert eine sonnenbebrillte junge Frau am Tisch, die Kapuze ihres Hoodies tief in das Gesicht gezogen.

Seidel fixiert sie einen Moment. »Sarah, ist es für Sie vorstellbar, in dieser fensterlosen Räumlichkeit auf Ihre Sonnenbrille zu verzichten?«

Sie schiebt die Kapuze nach hinten, gibt dabei die Locken ihres feuerfarbenen Haarschopfs frei und nimmt die Brille ab. Dunkle Ringe liegen unter den von roten Äderchen durchzogenen, verquollenen Augen. Das Weiße ist kaum mehr zu erkennen, die grüne Farbe der Augen nur zu erahnen.

Seidel atmet schwer. »Sarah, tun Sie mir und uns allen einen Gefallen und setzen Sie die Brille bitte doch wieder auf. Was hatten wir denn dieses Mal? Einen weiteren Feiertag Ihrer irischen Altvorderen?«

»16. Juni«, gesteht Sarah Molony leise. Seidel starrt sie ratlos an, genauso die anderen Kollegen.

»Juni, der 16.«, sagt sie lauter.

»Ja, und heute ist der 17. Wie wäre es mit ein wenig mehr Kontext, Sarah?«

»An dem Tag, am 16. Juni 1904, spielt der Roman ›Ulysses‹ von James Joyce. Weltliteratur aus Irland – man sollte auch mal über den deutschen Tellerrand hinausschauen.«

»Das muss ja ein äußerst interessantes Buch sein, wenn es jemanden noch im Jahr 2018 in einen solchen Zustand bringen kann«, sagt Seidel, den Blick fest auf Sarah gerichtet.

»Das Buch handelt von einem Tag im Leben des Leopold Bloom in Dublin, eben der 16. Juni. Gelesen habe ich das Buch nicht, aber der Tag, Bloomsday, wird von den Leuten gefeiert – in Dublin und überall auf der ganzen Welt. Von einigen zumindest, im Irish Pub und so …«

Aufkommendes Gelächter unterbricht ihre Ausführungen.

»Ruhe, meine Damen und Herren«, mahnt Seidel mit erhobenen Händen und fügt zu Sarah gewandt hinzu: »Ich verstehe … Ihre Anwesenheit dabei war natürlich absolut unverzichtbar. Das Werk zu ehren, indem Sie es entspannt zu Hause lesen, ist Ihnen diese Möglichkeit jemals in den Sinn gekommen, Sarah?«

»Ja, nein, aber …«

»Danke, Kriminaloberkommissarin Molony, genug der literarischen Plauderei. Wir haben hier ernsthaft zu arbeiten. Anerkennenswert, dass Sie es heute wenigstens geschafft haben, pünktlich zu sein, und zudem ansprechbar – zumindest ansatzweise. « Er schaut sie einige Augenblicke wortlos an. »Wenn ich es recht bedenke, brauchen wir Sie hier bei der Dienstbesprechung momentan nicht. In einer Dreiviertelstunde kommt eine Kollegin vom Zoll wegen der versuchten Tötung vom Wochenende zu Ihnen ins Büro.« Er blättert in seiner Kladde. »Der Fall Timo Brenner. Der Mann ist anscheinend nicht nur Opfer. Er ist nach bisherigen Erkenntnissen des Zolls in der Schwarzbrennerszene unterwegs. Kein unbeschriebenes Blatt also, er hat schon einiges auf dem Kerbholz. Versuchen Sie doch bitte, bis die Dame hier eintrifft, sich in einen vorzeigbaren Zustand zu bringen.«

Sarah zieht die Kapuze wieder über, schiebt rumpelnd ihren Stuhl zurück, drückt sich mit beiden Händen auf der Tischplatte hoch und trottet wortlos zur Tür. Die stummen Blicke der Kollegen folgen ihr, bis sie den Raum verlassen hat.

»Gut«, unterbricht Seidel die Stille. »Dann kümmern wir uns jetzt mal um das Tagesgeschäft.«

Kapitel 4

Sarah sitzt am Tisch des Bereitschaftsraums, löst zwei Päckchen Magnesiumgranulat in einem großen Glas Wasser auf und leert es in einem Zug. Sie bleibt noch einige Minuten starr sitzen, schleppt sich dann langsam zur Umkleide, zieht ihre zerknitterten Klamotten aus und wankt in die Duschkabine. Regungslos lässt sie das heiße Wasser minutenlang auf ihren Körper herabprasseln. Dampfschwaden steigen in die Luft wie dämonische Gestalten, die Sarahs Körper nach und nach verlassen. Erst jetzt erwachen allmählich ihre Lebensgeister aus der Starre, die Vitalität des flüssigen Elements scheint sich auf Sarah zu übertragen. Sie seift sich ein und schamponiert ihre Haare, duscht sich noch einmal gründlich ab. Leichten Fußes steigt sie aus der Duschkabine, trocknet sich hastig ab. Lässt heiße Luft aus dem an der Wand montierten Haartrockner durch ihre Locken pusten, wickelt sich in ein Frotteehandtuch und eilt zu ihrem Spind mit der Wechselkleidung. Über das legere Baumwollhemd gurtet sie das Schulterholster, steigt in robuste Boots und wirft die Lederjacke über. Die Zeitschrift »Whisky & Meat« klemmt sie unter den Arm.

»Jetzt erst einmal anständig frühstücken«, murmelt sie vor sich hin und folgt dem Kaffeeduft durch die Flure.

»Molony, du siehst ja fast wieder aus wie ein Mensch«, ruft ihr der Kollege Jesper quer durch die Cafeteria zu. »Und? Welcher Feiertag steht heute an?« Feixend stößt er mit dem Ellbogen den Polizisten neben sich an, der ganze Tisch stimmt prustend in das Lachen ein.

»Du kannst mich mal, Jesper, bei dir zu Hause ist doch jeden Abend Kirmes, fetter Heimsäufer«, röhrt Sarah durch den Raum. »Was glotzt ihr denn so blöd? Irgendwelche Kommentare, die Herren? Nein? Gut, Jungs, ist auch besser so.«

Sie greift sich an der Theke zwei Mettbrötchen, füllt einen großen Pott mit Kaffee, bezahlt in aller Ruhe an der Kasse und schlendert Richtung Büro.

Kapitel 5

Langsam öffnet er die Augen und blinzelt dem kalten Licht der Leuchtstoffröhren entgegen.

»Wo bin ich?« Timo Brenner schaut auf einen weiß gekleideten Mann, auf Apparaturen und Maschinen, mit denen er durch Schläuche und Kabel verbunden ist.

»Sie sind im Krankenhaus der Heiligen Fabiola von Rom in Münzstadt und ich bin Oberarzt Doktor Weiss. Sie sind dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen. Aktuell haben Sie relativ große Chancen, die Sache zu überstehen. Ob in Ihrem Körper noch mehr Schäden angerichtet wurden, müssen wir aber im Rahmen von weiteren Untersuchungen noch klären.«

Brenner schaut Doktor Weiss mit großen Augen an. »Ich erinnere mich nur, dass ich auf dem Heimweg war – und jetzt bin ich hier. Was ist denn passiert? Ein Unfall?«

»Sie haben eine beträchtliche Dosis Thallium abbekommen, die für die meisten Menschen tödlich wäre. Man könnte sich fast schon genötigt sehen zu sagen: noch mal Glück gehabt! Haben Sie beruflich mit dem Stoff zu tun?«

»Womit? Mit Thallium? Was ist das überhaupt?«

»Ah ja, also nicht. Thallium ist ein Metall, ein extrem giftiges Metall. Zum Glück gibt es Gegenmittel, wenn man die Vergiftung frühzeitig erkennt.«

»Wie kann das denn passieren? Oder glauben Sie etwa, jemand hat mich vergiftet?«, fragt Brenner.

»Wenn Sie mit Thallium sonst keinen Kontakt haben, dann ist das nach Lage der Dinge die wahrscheinlichste Option.« Doktor Weiss kritzelt in die Krankenakte. »Einen dummen Zufall kann man natürlich nie ausschließen. Die Menschen gehen zugegebenermaßen manchmal recht sorglos mit Giftstoffen um.«

Doktor Weiss blickt auf. »Oder kennen Sie jemanden, der ein Interesse daran hat, Sie über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen elendiglich verrecken zu lassen?«

»Was? Wieso denn das?«, kreischt Brenner.

»Sagen wir es mal so: Thallium ist nicht der Stoff, den man einem guten Freund gibt, um ihn schnell von einem unheilbaren Leiden zu erlösen. Aber das wird die Polizei sicherlich noch eingehend mit Ihnen besprechen. In solchen Fällen sind wir selbstredend verpflichtet, umgehend die entsprechenden Behörden zu informieren.«

Timo Brenner dreht wortlos den Kopf auf dem Kissen weg von Doktor Weiss.

»Ja, ruhen Sie sich weiter aus, es war eine harte Zeit für Ihren Körper«, sagt der Doktor. »Das wird schon werden, Sie scheinen eine überaus gute Kondition zu haben, sonst lägen Sie längst bei uns im Keller in einem Kühlfach.« Er klopft Brenner leicht auf die Schulter. »Eine Schwester wird Ihnen gleich Medikamente bringen, ich sehe später noch einmal nach Ihnen.«

Kapitel 6

»Oh, Gott, was ist das denn?«

Auf einem verschlissenen Besucherstuhl vor Sarahs Büro breitet sich ein aufgeplustertes buntes Etwas aus. Eine stämmige Frau, wohl weit in den Fünfzigern, eingehüllt in eine Art afrikanische Tracht, ganz ortsunüblich übermäßig farbenprächtig und in krassem Kontrast zu der rosig glänzenden Haut, den groben grauen Wollsocken und den schwarzen Gummisandalen.

»Die Zweigstelle der Kleiderkammer vom Roten Kreuz ist im Erdgeschoss, der Zugang ist von der Straße aus.« Sarah stellt Kaffee und Brötchen auf einem freien Stuhl ab, holt den Schlüssel aus der Tasche und schließt ihr Büro auf. »Es hängt ein großes Schild davor, kaum zu übersehen.«

»Wie bitte?«, fragt die Frau sichtlich irritiert.

Sarah stutzt. »Können Sie mich verstehen?«, fragt sie sehr langsam und laut.

»Was soll denn diese komische Fragerei? Sind Sie Frau Molony?«, erwidert die farbenfrohe Dame.

»Ja, wie kann ich helfen? Soll ich jemanden für Sie holen oder anrufen?«

»Nein, natürlich nicht. Ich bin Richenza Ottilia Schmitzlein-Ithana vom Zoll, wir haben seit nunmehr zwei Minuten einen Termin.« Sie tippt zur Bekräftigung auf das Zifferblatt ihrer Uhr mit Holzgehäuse und Korkarmband.

»Seit zwei Minuten«, sagt Sarah. »Wie doch die Zeit verfliegt. Dann sputen wir uns, damit wir alles zügig erledigt bekommen. Wir wollen Sie ja nicht allzu lange aufhalten hier, und vielleicht möchten Sie ja doch noch in die Kleiderkammer, die sollen zum Teil ganz schöne Sachen haben. Jedenfalls Schöneres als – na ja, egal.«

Schmitzlein-Ithana folgt Sarah unaufgefordert in das Büro. Und bleibt zu dessen eingehender Musterung erst mal stehen. Würdigt die Wände mit Postern vom irischen Touristikverband und der Flagge der Grünen Insel sowie den Aktenbock, auf dem sich eine Art Altar erhebt, eine mittelgroße Bischofsfigur mit einem Kleeblatt in der Hand.

»Sie pflegen hier in der Behörde offenkundig einen eher legeren Umgang mit der Büroraumgestaltung.«

Sarah zuckt mit den Achseln und setzt sich. »Es hat sich bisher keiner beschwert, zumindest nicht über das Interieur.« Sie reißt die Tüte mit den Zwiebelmettbrötchen auf. Die Luft im Büro nimmt schlagartig den Geruch der Verpflegung an.

»Sie sind Fleischesser!«, stellt die immer noch stehende Schmitzlein-Ithana mit angewidertem Gesichtsausdruck fest. »Im Gegensatz zu Ihnen ernähre ich mich streng vegan.«

»Dann brauche ich Ihnen vermutlich kein Brötchen anzubieten.«

»Um Himmels willen, nein.«

»Letztlich sind das Mett und die Butter auch nichts anderes als veredeltes Grünzeug, und die Zwiebeln sind voll vegan!« Aus ihrem Schreibtisch holt Sarah winzige Streuer mit Pfeffer und Salz, würzt die Brötchenhälften mit Passion nach, um dann mit der gebotenen Ruhe der Genießerin hineinzubeißen. Das krosse Bäckerbrötchen zerbirst krachend, einige Krümel schneien auf den Tisch. Ein wohliges »Hmmm« ist dabei zu vernehmen. »Was gibt es Schöneres, um in den jungen Tag zu starten?«

Schmitzlein-Ithana schaut zunächst sprachlos und starr der Verspeisung zu.

»Frau Molony«, meint sie dann, »ich sehe keinerlei Alternative, es lässt sich unmöglich umgehen, ein paar Regeln aufzustellen, da wir gezwungen sind, die nächste Zeit in diesem Raum als Team zusammenzuarbeiten. Das ist ja keinem mitfühlenden Menschen zuzumuten, hier mit anzusehen, wie jemand rohes Fleisch hinunterschlingt.« Schmitzlein-Ithana schüttelt angewidert den Kopf. »Wie ein wildes Tier.«

Sarah legt konsterniert den Rest des Brötchens ab. »Wie, wildes Tier? Und von welchem Team faseln Sie da?«, fragt sie und springt auf. »Ich weiß nichts von einem Team, und hier in meinem Büro schon mal gar nicht.«

Schmitzlein-Ithana stemmt die Fäuste in die Seiten und steht breitbeinig im Raum. »Das wurde im Vorfeld alles mit Ihrer Dienststelle abgestimmt. Mein Schreibtisch, die Akten etcetera sind schon auf dem Weg hierher. Zum Glück ist ja in diesem Zimmer genügend Platz, zumindest wenn dieser schäbige Besuchertisch erst mal raus ist.«

»Das werden wir noch sehen!« Sarah hüpft mit einer eleganten Drehung hoch und kommt auf dem Tisch zum Sitzen. Dort hockt sie wie eine wehrhafte und wachsame Glucke auf ihrem Nest. Aus Schmitzlein-Ithanas Handtasche erklingt eine Bachkantate: »Nimm was dein ist, und gehe hin.« Sie nestelt an ihrer Tasche und kramt das Smartphone heraus.

»Hallo. Ach, Sie sind schon da, wunderbar, das ging ja sehr zügig. Ich springe gleich runter und hole Sie ab.«

Sarah eilt zum Fenster, öffnet es und deutet hinaus.

»Bitte, nur zu. Der schnellste Weg nach unten.«

»Danke für das Angebot, aber ich nehme doch lieber die Treppe. Meine Sachen sind da. Ich gehe dann mal schnell die Möbelpacker in Empfang nehmen.«

Mit watschelnden Schritten bugsiert sie ihren wohlbeleibten Körper aus dem Büro. Sarah verlässt ebenfalls den Raum, schließt die Tür sorgfältig ab und stürmt über den Gang.

Kapitel 7

Ohne anzuklopfen stößt sie Seidels Bürotür auf, die krachend an der Wand landet.

»Vor meinem Büro ist ein bunter, lebendiger Kleidersack aufgetaucht, sieht aus wie Stiefmama Afrika. Sie ist dabei, in mein Büro einzuziehen, und faselt davon, dass wir ab jetzt ein Team sind. Was für ein kranker Film läuft hier, Chef?« Sarah unterbricht ihr lautstarkes Stakkato und dreht sich kurz um. »Oder ist das ein schlechter Scherz von den Kollegen?«

Seidel schaut sie ungerührt an. »Sarah, Ihr Auftritt hier ist nicht die richtige Art, bei einem Vorgesetzten vorstellig zu werden. Sie machen es einem echt nicht leicht, Ihre zweifellos vorhandenen Fähigkeiten zu fördern und Sie mit wirklich interessanten Fällen zu betrauen. Soll ich Sie in die Asservatenkammer versetzen lassen und vergessen, dass es Sie gibt?«

Sarah verschränkt wortlos die Arme vor der Brust und starrt Seidel erwartungsvoll an.

»Wie dem auch sei, Sie werden mit der Kollegin vom Zoll bei dem Fall Brenner zusammenarbeiten. Weiterhin ist vereinbart, dass Ihr Büro als Teamstandort dient. Mir liegen noch nicht alle Informationen vor, aber das ist eine Entscheidung von ziemlich weit oben. Selbst wenn ich wollte, könnte ich sie nicht ändern. Es gibt da nichts zu diskutieren. Wenn Bedarf an einer Beschwerde besteht, bitte gleich an den Polizeipräsidenten wenden.«

»Aber sie stellt jetzt schon Büroregeln für uns auf – und wer weiß, was noch alles kommt.«

»Das ist ja entsetzlich, Regeln für Sarah Molony, wie konnte es nur so weit kommen! Auch wenn es Sie schockieren mag, es ist normal, dass man sich an einige Regeln hält. Selbst wenn Sie mit Ihren Kumpels durch die Kneipen ziehen, wird es gewisse Gepflogenheiten geben und die Erwartung, sie anzuwenden beziehungsweise einzuhalten. Wichtig ist hier der Dienst, Ihre Pflicht, nicht irgendein infantiles Geplänkel. Sie schließen jetzt respektvoll meine Bürotür von außen und beginnen Ihre Zusammenarbeit mit der Kollegin vom Zoll. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich meine damit eine professionelle und kooperative Zusammenarbeit. Geben Sie der deutschen Hälfte Ihrer Gene mal etwas Raum zur Entfaltung.«

»Aber Chef …«

»Raus, Molony!«

Sarah wirft die Tür mit einem lauten Knall zu.

Seidel massiert sich mit beiden Händen die Kopfhaut unter dem grau melierten welligen Haarschopf. »Zum Glück habe ich von dieser Sorte nur eine hier.«

Er greift sich sein 1: 18-Modell eines nocturnoblauen Opel Admiral A, befreit es mit einem Minisauger vom Staub und poliert mit einem Mikrofasertuch nach. Sein Gesicht entspannt sich dabei und formt ein Lächeln.

Kapitel 8

Auf der Glasfläche des kleinen Bistrotisches im Café erzeugt der Vibrationsalarm des Smartphones ein schepperndes Geräusch. Der Name Sergej leuchtet auf dem Display. Er schaut gebannt einige Sekunden auf das brummende und blinkende Gerät. Tief ein- und schwer ausatmend nimmt er das Gespräch an.

»Ja, ich habe es gehört. Der Plan hat nicht ganz funktioniert. – Verstanden, ja, zugegeben, er hat nicht funktioniert.« Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn. »Nein, keine Misserfolge mehr. – Unser Freund im Krankenhaus hat mir mitgeteilt, dass es keine Bewachung gibt. Der Gesundheitszustand ist leider stabil und verbessert sich stetig. Aber mit einer minimalen Einwirkung von außen dürfte sich die Sache ohne großen Aufwand in die gewünschte Richtung entwickeln lassen. Natürlich, es wird als eindeutiges Zeichen für alle Gegner erkennbar sein. Aber unser Freund dort ist nicht begeistert von weiteren Aktionen in seiner Klinik. – Natürlich. – Selbstverständlich. – Kein Problem, die erfolgreiche Ausführung ist sicher – ja, ich kenne die Folgen, wenn nicht.«

Kreidebleich und mit zittriger Hand legt er das Telefon zurück auf den Tisch.

»Einen doppelten Wodka«, ruft er der Bedienung zu. Schnell steht das Gewünschte vor ihm. Er blickt in das Glas, trinkt in einem Zuge aus und starrt einige Minuten ausdruckslos in den Raum. Langsam erhebt er sich, legt einen Zwanzig-Euro-Schein neben das leere Glas und verlässt schwerfällig das Café.

Kapitel 9

Sarah stürzt durch die weit offene Tür in den Raum.

»Wie kommen Sie in mein Büro?«, schreit sie.

Schmitzlein-Ithana thront an einem Trumm von Echtholzschreibtisch, an der Stelle, an der zuvor der Besuchertisch stand. Sie ist mit dem peniblen Ausrichten von schwarzen Ethnofiguren auf der Tischplatte beschäftigt.

»Der Hausmeister war so nett, mir unser Büro aufzuschließen. Er hat sogar daran gedacht, einen Schlüssel für mich mitzubringen. Ein überaus freundlicher und warmherziger Mensch!«, schwärmt sie fröhlich.

»Ja«, sagt Sarah, »der Meinung bin ich auch. Zumindest war ich das.« Sie nimmt eine der Figuren, betrachtet sie eingehend und lässt sie wieder auf den Tisch knallen. Schmitzlein-Ithana rückt die Figur vorsichtig in die vorherige Position zurück.

»Frau Molony, wir hatten einen wahrhaft bescheidenen Start heute, und das nur wegen kleiner Kommunikations- und Abstimmungsprobleme zwischen unseren Dienststellen. Nichts, worüber es sich aufzuregen lohnt. Die Mühlen der Behörden mahlen halt langsam, das wissen wir ja. Ich habe eine Thermoskanne Moringa-Tee dabei, aus den Blättern des afrikanischen Wunderbaums.«

Sie inhaliert den Dampf, der aus der Kanne hochsteigt, gießt Tee in eine dünnwandige chinesische Porzellanschale und drückt sie Sarah in die Hand.

»Jetzt haben wir Mädels Gelegenheit, mal ausgiebig und entspannt zu quatschen.«

Sarah riecht am Inhalt der Tasse. »Ist da Alkohol drin?«

»Natürlich nicht!«

»Wie bedauerlich.« Sarah nippt an dem Sud und stellt die Tasse weit weg von sich auf den Tisch.

»Sie sind mir ja eine, Frau Molony, ein richtiger Scherzkeks.«

»Ja, haha, Frau … äh, Schmitz-Dingsbums.«

»Schmitzlein-Ithana, aber nennen Sie mich einfach Richenza Ottilia.«

»Ja, ganz bestimmt mache ich das … nicht!«

»Wie’s beliebt, Frau Molony. Überlegen Sie es sich in Ruhe, ich will Sie ja nicht damit überfallen, direkt am ersten Tag unserer Zusammenarbeit, und selbstredend zu nichts drängen.« Fröhlich lachend greift sie in ihre Handtasche. »Hier meine Visitenkarte.«

Nach kurzem Zögern nimmt Sarah die Karte in die Hand. »Richenza Ottilia Schmitzlein-Ithana«, liest sie die linksbündig untereinander geschriebenen Namen, »R – O – S – I, Ihre Initialen ergeben ROSI.« Sarah lacht laut auf. »Passt viel besser zu Ihnen als das ganze andere Namensgedöns.«

»Wie, Rosi? Das geht doch nicht, Sie können doch nicht einfach meinen Namen …, eine bodenlose Unverschämtheit …«

Sarah schnippt die Visitenkarte auf ihren Schreibtisch. »Mahlzeit, Rosi! Ich gehe dann mal in die Kantine, heute ist Schnitzeltag. Danach bin ich dienstlich unterwegs.«

Schmitzlein-Ithana packt einen Gemüse-Smoothie aus, trinkt ihn abwechselnd mit ihrem Tee und liest in der Akte des Vergiftungsfalls Brenner. »Thallium «, murmelt sie. Über eine Internetsuchmaschine lässt sie sich Daten zu dem Stoff auflisten und arbeitet einige der Treffer durch. »Was für kranke Menschen sind doch auf dieser Welt unterwegs. « Sie notiert einige Stichpunkte und sucht dann weiter im Netz nach Verwendungsmöglichkeiten und Lieferwegen.

Nachdem sie die Reste der Verpflegung in ihre große Handtasche gepackt hat, wirft sie sich ihr Leopardenprint-Cape über und verlässt das Gebäude.

Kapitel 10

Sarah eilt über die Flure in Richtung Cafeteria. »Tee und vegane Ernährung.« Sie schlägt mit der Faust gegen die Wand. »Toll, wenn man mit gesunder Ernährung so ausschaut. Alte Vettel.«

Leise zeternd betritt sie die Cafeteria, der junge Mann am Tresen fragt freundlich: »Was darf es denn sein, die Dame?«

»Jägerschnitzel und Pommes rot-weiß.«

»Möchten Sie die Frauenversteher-Portion?«

»Die was?«

»Frauenversteher. Kleines Schnitzelchen mit in Heißluft gebackenen Pommes und einem großen Salat.« Die Bedienung lächelt Sarah an.

»Wenn du eine Frau hier verstehen willst, dann bring mir meine Bestellung.«

»Wir haben auch Sellerieschni…«

Der Kantinenchef packt den jungen Mann von hinten an der Schulter und schiebt ihn vom Tresen weg.

»Hallo, Sarah, der Kollege ist neu hier, also kein Grund zur Aufregung.«

Sie schaut ihm tief in die Augen. »Ich bin doch gar nicht aufgeregt. Wie ich eben erfahren habe, gibt es hier wohl irgendwo einen Frauenversteher. Und wie ich dem Kollegen gerade schon gesagt habe, wenn er mich verstehen will, sollte er mir meine Bestellung liefern – und zwar zackig.«

Der Mann hinter der Theke macht eine beruhigende Geste. »Sollst du ja haben, aber mach bitte keine Szene, nicht schon wieder. Es ist so schwer, gutes Personal zu bekommen, auch wenn man nicht solche …«

»Solche was?«, fragt Sarah.

»Nichts, guten Appetit.« Er stellt ihr ein Riesenschnitzel mit einem Berg Pommes auf den Tresen. »Geht aufs Haus, Sarah.«

»Die bestellte Majo und der Ketchup, gehen die auch aufs Haus?«

Die Pommes werden schleunigst in den gewünschten rot-weißen Zustand gebracht. Sie nimmt den Teller, greift zu Besteck samt Serviette und setzt sich an einen der freien kleinen Tische. Zügig verspeist sie Schnitzel und Pommes, holt einen Kaffee und schaut zufrieden dem rührigen Treiben in der Cafeteria zu. Sie nimmt noch ein Stückchen Kuchen und einen Cappuccino zum Dessert, bringt im Anschluss das Geschirr zur Abgabestation und beendet ihre verlängerte Mittagspause mit dem Besuch des Sanitärbereichs. Gestärkt und erleichtert begibt sie sich auf den Weg zu ihrem Außentermin.

Kapitel 11

Sarah strebt über den Korridor der Intensivstation auf einen Mann im weißen Kittel zu. »Doktor Weiss?«

Der dreht sich um. »Ja?«

»Mein Name ist Molony, ich bin von der Kriminalpolizei. « Sie wedelt kurz mit ihrem Dienstausweis. »Ich ermittle im Fall Brenner.«

»Was für ein Andrang heute, gerade eben war deswegen schon eine Dame vom Zoll hier.« Er streckt ihr freundlich lächelnd die Hand entgegen.

»Eine bunte, alte, dicke?«, fragt Sarah.

»Genau! Sie sind eine Frau klarer Worte. Kurz, präzise, treffend«, konstatiert Doktor Weiss mit breitem Grinsen.

»Der Zoll ist ebenfalls in die Angelegenheit involviert. Die Dame wurde mir temporär als Hilfskraft zugewiesen. Sie hat derzeit ein wenig Probleme, sich bei uns in die Hierarchie einzufügen.« Sarah macht eine kurze Pause. »Unter anderem, unter vielen anderen Problemen«, fügt sie an. »Aber zurück zum Fall Brenner. Kommt eine Thalliumvergiftung häufiger vor?«

»Ich war früher in der Rechtsmedizin tätig. Da gab es das öfter, teils Unglücksfälle, teils Versuche, einen ungeliebten Menschen zu entsorgen. Thallium war seinerzeit ein Bestandteil von Rattengift, also für viele relativ leicht zugänglich. Von der Stasi ist bekannt, dass das Gift bei einer missliebigen Person im Ausland angewandt wurde.«

»Dann wird das Zeug heute nicht mehr gebraucht?«

»In der Industrie hat es heute noch seine Einsatzfelder, in diese Richtung müssten Sie womöglich recherchieren «, führt Doktor Weiss aus.

Sarah schreibt einige Stichworte in ihr ledergebundenes Notizbuch.

»Ist Brenner ansprechbar?«

»Das Gespräch mit Ihrer farbenprächtigen Walküre war mehr als genug für ihn. Für den Rest des Tages braucht er Ruhe. Brenner hat nichts Konkretes erzählt, trotz ihrer penetranten Nachfragerei.«

»Emsige Rosi«, murmelt Sarah. »Ist es möglich, mir etwas über seinen Zustand zu sagen?«

»Sofern man die Vergiftung bis nach der dritten Woche überlebt, sinkt die Todeswahrscheinlichkeit erheblich. Irreversible Schäden sind aber nicht auszuschließen. Jetzt heißt es abwarten, aber die Überlebenschancen steigen täglich.«

»Hatte er Besuch?«

»Bis auf Sie und die Dame vom Zoll nicht. Er hat auch keine Kontaktperson benannt, für den Fall, dass mit der Genesung nicht alles so glücklich verlaufen sollte.«

»Wenn sich etwas Neues ergibt oder Ihnen sonst etwas einfällt, lassen Sie es mich bitte wissen. Hier meine Karte.«

Er studiert intensiv die Kontaktdaten.

»Es wird mir sicherlich etwas einfallen, Sarah. Die bunte Dame hat mir das zwar ebenfalls angeboten, bei Ihnen fühle ich mich aber besser aufgehoben. « Er verkürzt den Abstand zu Sarah mit einem beherzten Schritt.

»Jo, Doc, lassen Sie mal stecken.« Sie hält ihn mit einer Hand auf Abstand und lacht. »Ich hab mit meinen Haaren schon Stress genug.«

»In Bezug auf Haare bin ich nicht der Experte.« Er streicht sich über seinen kurz geschorenen Kopf. »Ich bin aber«, er schaut ihr tief in die Augen, »ein außerordentlich guter Stresslöser!«

»So ein Pech, dass ich nur Stress mit den Haaren habe. Man sieht sich, bye Doc.«

»Das will ich doch sehr hoffen, Sarah.«

Breit grinsend und beschwingten Schrittes verlässt sie das Krankenhaus.

Kapitel 12

Ein Mann mit Che-Guevara-Mütze, darunter beiges Fieldjacket und schwarze Cargohose, betritt den Gemeindesaal der evangelischen Freikirche Münzstadt. Er begutachtet gründlich die Auslässe der Lüftungsanlage sowie die Deckenlampen und macht ein paar Fotos davon. Erst dann schaut er sich weiter um, mustert die Menschen im Raum und spricht schließlich eine der Frauen an.

»Entschuldigen Sie, ich suche die Vortragende von heute Abend.« Er blättert in seinem Notizbuch. »Eine Frau Schmitzlein-Ithana«, liest er den Namen ab.

»Ja, da sind Sie genau richtig. Das bin ich.«

»Wunderbar, Karl Sturm mein Name, vom Münzstädter Boten.« Er schüttelt ihr kräftig die Hand. »Besteht die Möglichkeit, dass wir uns vor Ihrem Vortrag kurz unterhalten?«

»Sicher, wenn die Presse schon mal Interesse an diesem Thema zeigt, dann gebe ich doch gerne Auskunft. Bitte, setzen wir uns hierhin.« Sie nehmen an einem der Tische Platz. Er rückt das Teelicht etwas beiseite und legt seinen Notizblock auf der bunten Papiertischdecke ab.

»Etwas zu trinken für Sie, Herr Sturm?«

»Da lehne ich selten ab«, sagt er und lacht. Sie winkt der Bedienung.

»Was darf es für die Herrschaften sein?«

»Danke, für mich nichts, im Moment«, entgegnet Schmitzlein-Ithana.

»Ich nehme ein großes Bier und einen Cognac«, sagt Sturm.

»Hier gibt es keinen Alkohol«, antwortet die Bedienung gelassen.

»Okay, dann nur ein großes Bier.«