9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur MensSana eBook

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

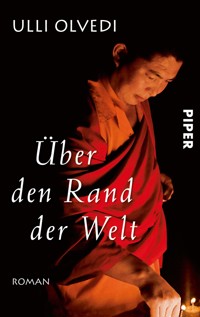

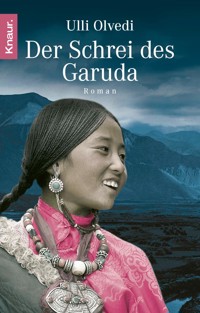

Warum müssen wir leiden – und wie erlangen wir dauerhaftes Glück? Die junge Maili verlässt ihr Dorf in den Bergen Nepals, um in einem Kloster nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu suchen. Zwei Menschen begleiten sie auf ihrem Weg: ihre weise Lehrerin und ein junger Mönch, der eine unbekannte Sehnsucht in ihr weckt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Ulli Olvedi

Wie in einem Traum

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Wie findet man das Glück? Und warum müssen Menschen leiden? Solche Fragen interessieren die junge Maili weit mehr als der Mann, den sie heiraten soll. In einem tibetischen Kloster im Tal von Kathmandu findet sie eine weise Lehrerin, die sie in die Lehre von der Überwindung allen Leidens einführt – doch immer wieder gerät Mailis kritischer Verstand in Konflikt mit Gehorsam und Tradition …

Inhaltsübersicht

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Glossar

1

Das Baby auf Mailis Arm machte kleine schmatzende Geräusche. Maili blies ihren Atem über das kleine Gesicht, und er schwebte in der kalten Luft wie eine winzige Wolke. Babygesichter sind wie kleine Sonnen, dachte Maili. Auch ihr Bruder, der vor zwei Jahren geboren worden war, hatte solch ein Sonnengesicht. Wie kam es, dass es verging mit dem Älterwerden?

Wenn sie sich selbst in dem Stück Spiegel betrachtete, das ihr gehörte, konnte sie keine Sonne entdecken. Sie sah nur ein herzförmiges, mattbraunes Gesicht mit hohen Wangenknochen, einer kleinen, breiten Nase zwischen mandelförmigen Augen und einem recht großzügigen Mund – einem hübschen Mund, fand Maili, rosa mit bläulichem Rand, wie Blütenblätter. Ihr Haar war dicht und sehr lang, in der Mitte gescheitelt und mit ein wenig Türkis- und Korallenschmuck verflochten. Sie mochte ihr Bild im Spiegel, solange sie nicht an das Mädchen im Nachbardorf dachte, das als die Schönheit des Bezirks galt. Wohl deshalb, weil sie schöne seidene Blusen besaß, dachte Maili mit einem Anflug von Neid. Nein, Maili war keineswegs hässlich, da war sie ganz sicher. Doch hatte sie ein großes Mundwerk, wie ihr die Mutter immer wieder vorhielt. Männer mögen keine vorlauten Mädchen, sagte die Mutter, und du willst doch einen Mann bekommen!

Als Maili an ihre Mutter dachte, empfand sie ein seltsames, ziehendes Gefühl von unbestimmter Traurigkeit.

Es ist dumm, traurig zu sein, wenn die Berge im Morgenlicht wie riesige geschliffene Edelsteine aussehen, sagte Maili zu sich selbst.

Gegenüber ihrem Dorf erhob sich einer der Riesen, auf denen die Devas, die Götter auf Zeit, leben. Seinen weißen Gipfel verwöhnte die Morgensonne mit Rot und Gold, lange bevor sie die kleine Ansammlung von Häusern, die an einem Südwesthang lag, zu wärmen begann. Schutz suchend klebten die kleinen Behausungen aus Stein und Lehm am Berg, aneinandergedrängt wie Schafe in der Kälte der Nacht. Maili konnte das Dorf vom Dach des Hauses ihrer Tante gut überblicken, denn es war hoch am Hang gelegen. Unter ihr lag die Dachterrasse ihres Elternhauses und etwas tiefer das Haus des Dorfvorstehers. Der hatte natürlich das größte Haus im Dorf. Die zum Schutz vor dem Wind ummauerten Sonnenterrassen, mit denen ein jedes Haus so viel Sonnenwärme einzufangen versuchte wie möglich, waren alle noch leer. Das Leben würde sich dort erst entfalten, wenn die Sonne höher stand.

Der goldene Glanz auf dem gegenüberliegenden Berg war inzwischen so stark geworden, dass er ein sanftes Leuchten über die hellen Wände der Häuser warf. Der Geruch von Holzrauch lag in der Luft, und die Stille wob ihren natürlichen Zauber um die Behausungen der Menschen. Es war kalt im Schatten des Bergrückens. Kam die Sonne jedoch hervor, war ihre Hitze grell und scharf, und man musste aufpassen, dass man sich nicht die Nase verbrannte, während einen die Kälte in den Rücken biss.

Maili fröstelte, blieb aber dennoch auf dem Dach, um sich den Genuss des goldenen Berges noch ein wenig zu gönnen. Das wollene Tuch, in das sie sich gehüllt hatte, reichte nicht aus als Schutz gegen die morgendliche Kälte. Sie sehnte sich nach dem Sommer, der bald beginnen würde. Wie schön war es, wenn man sich nach einem Winter in der schweren Schaffellkleidung wieder frei bewegen konnte, nicht zu reden von dem Vergnügen, zur Chuba, dem ärmellosen Kleid, hübsche farbige Blusen zu tragen.

»Maili, wo bist du?«

Die schwache Stimme der Tante riss Maili aus ihren dahintreibenden Gedanken, und schuldbewusst ordnete sie das Fell um das Gesicht des Babys, so dass fast nur noch die winzige Nase zu sehen war.

»Ich bin hier oben, auf dem Dach. Ich dachte, du schläfst noch.«

Maili kletterte mit dem Kind auf dem Arm vorsichtig die Leiter zur Sonnenterrasse hinunter, wo Bänke im Windschatten der schützenden Mauern standen und der große Webrahmen darauf wartete, dass sie sich an die Arbeit machte. Durch die niedrige Tür trat sie ins dunkle Innere des Hauses und trug das Baby zu seiner Mutter, die auf einem der Kastenbetten lag. Blass und hager sah die jüngere Schwester ihres Vaters aus nach ihrer schweren Geburt. Maili hatte mithelfen dürfen, als die Tante nach jahrelangem Warten und Hoffen ihr erstes Kind zur Welt brachte, und sie erinnerte sich ungern an das viele Blut, das dabei geflossen war.

Die junge Frau schob ihre Felldecke ein wenig beiseite und streckte die Hand aus. Als habe das Baby die Geste gespürt, regte es sich und gähnte. Maili nahm das Kind aus dem Fell und legte es seiner Mutter in den Arm. Ihre Bewegungen waren sicher und geschickt. Genauso hatte sie ihren kleinen Bruder getragen und versorgt, und bald, in einem Jahr vielleicht, wenn sie siebzehn war, würde sie selbst einen Mann haben und ein Kind bekommen. So wie ihre Freundin Dawa mit ihrem immer größer werdenden Bauch.

Würde sie es wohl so gut treffen wie Dawa? Die hatte ihren Mann unten in der vier Tagesmärsche entfernten Provinzstadt kennengelernt, wo man Arbeit finden und gutes Geld verdienen konnte. Dawa hatte von ihm den schönsten Pullover bekommen, den je ein Mädchen im Dorf getragen hatte. Leuchtend gelb war er und flauschig wie das Fell junger Welpen. Von fern sah Dawa aus wie eine große gelbe Blume, und alle schauten ihr nach. Das heißt, berichtigte Maili sich selbst und musste lächeln, jetzt sieht Dawa eher aus wie der gefüllte Korb eines Kulis, und der Pullover passt nicht mehr über den gewölbten Bauch.

Inzwischen hatte sie, von diesen eher vergnüglichen Gedanken begleitet, in der kleinen Küche neben dem Wohn- und Schlafraum den großen Teetopf vom Feuer genommen, den Tee in den langen hölzernen Bottich gegossen und Butter und Salz hinzugefügt. Sie mochte das glucksende, gurgelnde Geräusch beim Zubereiten des Buttertees; es sagte, dass wieder ein Tag begann, ein Tag mit neuen kleinen Ereignissen und neuen Geschichten in Mailis Kopf. Doch zugleich dämpfte ein seltsamer Unterton die Heiterkeit des Morgens, eine undeutbare Bedrückung, die Maili seit zwei Tagen tief in ihrem Innern spürte.

Maili brachte der Tante eine Schale Buttertee und kletterte dann wieder zurück auf das Dach. Ihre Eltern würden erst am Nachmittag vom Besuch bei den Verwandten zurückkommen, und sie hatte keine Lust zu weben. Es war so angenehm, nicht ständig etwas zu tun. Mailis Mutter drängte stets: »Maili, tu etwas! Maili, guck nicht immer Löcher in die Luft!« Meine Löcher sind schöne Löcher, maulte Maili dann unhörbar vor sich hin. Ihr habt alle keine Ahnung, was für schöne Löcher ich in die Luft gucke.

So saß Maili auf dem Dach und lächelte vor sich hin. Sie würde sich ausgiebige Löcher gönnen, den ganzen Tag lang, wann immer die Tante sie nicht brauchte. Sie würde ihre Lieblingsgeschichte noch ein bisschen weiter ausgestalten, die Geschichte, in der ein Naga-Prinz, der in einem Palast unter der Quelle hoch oben am Berghang wohnte, sie zur Frau nahm und sie dann in Brokate gekleidet und mit wundervollen Juwelen geschmückt ins Dorf führte, wo alle Nachbarn und sogar ihre Eltern sich vor ihnen niederwarfen. Denn Nagas, die mächtigen Naturgeister, musste man mit großer Ehrfurcht behandeln.

»Nagas können einem großes Glück, aber auch großes Unheil bringen«, hatte der Mönch Sherab erklärt, der mit ihrer Familie verwandt war und häufig zu Besuch kam, um Tsampa und Momos zu essen und vom Buddha und seinen Lehren, aber auch von Zauberern, Dämonen und Geistern zu erzählen. Maili erinnerte sich noch sehr gut an einen Abend mit dem Mönch, an dem sie lange über die Naturgeister gesprochen hatten.

»Nagas leben unter der Erde, unter Quellen und in Flüssen«, hatte Sherab berichtet. »Sie haben wundervolle Paläste, und sie wachen über unermessliche Schätze. Ihr Oberkörper sieht wie der eines Menschen aus, doch ihr Unterleib ist wie ein Schlangenschwanz geformt. Nur ganz wenige Menschen können sie sehen. Manchmal erfüllen sie Wünsche, wenn es jemandem gelingt, ihr Wohlwollen zu gewinnen. Doch wehe, wenn man sie stört. Sie können Krankheiten und großes Unglück verursachen. Man sollte nie versäumen, den Nagas Opfergaben zu bringen.«

Während Mailis Körper auf dem Dach saß und Buttertee trank, eilte ihr Geist wieder einmal den Berg hinauf zur Quelle. Unter dem Felsüberhang, wo die Quelle entsprang, lagen wie immer Opfergaben der Dorfbewohner für die Naga-Geister. Aber natürlich wusste niemand, an welcher Stelle man an das Gestein klopfen musste, damit sich das verborgene Tor auftat. Nur Maili wusste es in ihren Tagträumen.

»Naga-Prinz, Naga-Prinz!«, rief Maili und dachte seinen geheimen Namen, den man nicht nennen konnte, weil er kein Name war, sondern eher ein Gefühl. Das Tor tat sich auf, und der Prinz erschien, ein wenig schwebend auf seinem Schlangenschwanz. Es war ein großes Gefunkel von Juwelen, Seide und Goldbrokat, und seine Haut schimmerte wie die großen weißen Muscheln, mit deren durchdringendem Ton die Mönche des entfernten Klosters zur Puja riefen.

»Meine Schöne!«, sagte der Prinz und streckte die Hände nach ihr aus. Es war eine kühle, wie ein Luftzug vorbeistreichende Berührung. Maili entschied, heute das Wagnis einzugehen, mit dem sie sich in Gedanken schon seit einiger Zeit beschäftigte. Sie hielt dem Prinzen ihr Gesicht entgegen, schloss die Augen und wartete. Ein sanfter Windhauch strich über ihre Lippen und Augenlider, und eine köstliche Wärme breitete sich in ihr aus.

»Prinz, wäre es nicht möglich, dass du Beine bekommst?«, fragte Maili, als sie sich unter dem Felsüberhang niedergelassen hatten. Die luftigen Lippen des Naga-Prinzen streiften ihre Wangen, und sein Juwelenschmuck klingelte unirdisch leise an ihrem Ohr.

»Möglich schon«, sagte der Prinz, »aber sehr schwierig.«

»Könntest du es nicht versuchen? Es wäre so schön, wenn du auf zwei Beinen gehen könntest wie ein Mensch.«

»Ich bin kein Mensch.«

»Für mich bist du wunderbar, auch ohne Beine«, sagte Maili.

Der Prinz schnurrte. Ob es irgendjemanden außer mir gibt, der weiß, dass Nagas schnurren? dachte Maili wohlig. Sie saß so weich und angenehm im Hauch der Umarmung des Naga-Prinzen, dass sie sich selbst fast als ebenso luftig empfand wie den hochgeborenen Wassergeist.

»Oder könnte ich ein Naga werden wie du, mit einem Schlangenschwanz?«, murmelte sie träge.

Der Prinz lächelte. »Würdest du das wirklich wollen, meine Schöne?«

Er hatte kaum zu Ende gesprochen, da wusste Maili bereits, dass sie zu unbedacht gewesen war mit ihren Worten. Als Naga-Mädchen, so erkannte sie plötzlich, würde sie nicht mit ihrem Prinzen in ihr Dorf einziehen können wie eine Königin. Es wäre sogar sehr fraglich, ob irgendjemand sie sehen könnte. Hatte nicht der Mönch Sherab gesagt, es sei eine seltene Gabe bei den Menschen, Geister wahrzunehmen? Und einen Schlangenleib wollte sie auch nicht haben.

»Du musst wissen«, sagte der Prinz, »dass es sehr, sehr schmerzhaft für mich wäre, mich wie ein Mensch zu bewegen – es wäre so, als müsste ich durch kochendes Wasser laufen. Aber damit nicht genug: Du würdest diese Schmerzen mit mir teilen müssen.«

Maili zögerte. Sie fürchtete sich vor Schmerzen. Sie vergaß den Naga-Prinzen und dachte daran, wie sie sich einmal mit dem Messer ihres Vaters geschnitten hatte. Sie erinnerte sich an die Stichflamme des Schmerzes, an ihre Panik und das Gefühl schrecklicher Hilflosigkeit. Und sie erinnerte sich, wie sie einmal auf dem Geröll gefallen war, so dass ihr Arm von einem scharfkantigen Stein aufgeschlitzt wurde; und auch der Morgen, an dem sie eine Hand mit kochend heißem Tee verbrüht hatte, war noch sehr lebendig in ihrem Gedächtnis.

So gefällt mir die Geschichte nicht, sagte sich Maili. Man dachte sich schließlich Geschichten aus, um Spaß daran zu haben. Doch dieser Verlauf versprach keinerlei Vergnügen. Sie würde einfach wieder von vorn anfangen und sich etwas Neues ausdenken. Müßig sah sie zu, wie das Licht auf ihr Dorf zuwanderte und die Landschaft im Sonnenlicht aufzustrahlen begann.

Durch die Morgenstille drangen Stimmen zu ihr herauf. Sie mussten vom Weg unterhalb des Dorfes kommen, den sie vom Haus der Tante aus nicht sehen konnte. Eilig kletterte sie die Leiter hinunter.

»Da kommen Leute!«, rief sie der Tante zu, denn dies war durchaus nichts Alltägliches. Mit einem unerklärlichen Gefühl der Panik lief sie die Treppe im Innern des Hauses hinab, am leeren Stall vorbei und zur offenen Haustür hinaus. Ein Gässchen führte zwischen den Häusern zu den untersten Gebäuden des Dorfes, wo der vom Tal kommende Weg endete. Ein Bauer aus einem Nachbardorf und der Mönch Sherab standen mit dem Dorfvorsteher und seiner Frau zusammen. Der Mönch trug Mailis kleinen Bruder auf dem Arm.

In Maili brach das verschlossene Wissen auf, das zwei Tage lang als unbestimmte Unruhe auf dem Grund ihres Herzens gelegen hatte.

»Wo sind meine Eltern?«, schrie sie und begann zu laufen. Sie riss dem Mönch den Jungen aus dem Arm. Das Kind wimmerte und krümmte sich wie eine kleine Raupe.

»Sie sind tot«, sagte der Bauer.

»Ja, sie sind tot«, sagte der Mönch.

Der plötzliche Schmerz drückte wie eine riesige, schwere Hand auf ihren Nacken, so dass sie nichts anderes tun konnte als sich hinsetzen. Sie hielt den kleinen Jungen fest und saß auf dem Weg wie ein Stein, der in einem Abgrund liegt. Ich habe es gewusst, etwas in mir hat es gewusst, sagten dröhnende Gedanken in ihr. Ich habe nicht hingehört, aber ich habe es gewusst.

Der Bauer und der Mönch sprachen mit anderen Dorfbewohnern, die herbeigeeilt waren. Alle standen unschlüssig herum.

»Komm«, sagte der Bauer schließlich und zog Maili an den Armen hoch. »Wir müssen es deinem Onkel und deiner Tante sagen.«

Maili drückte ihre Wange an das kalte Gesicht ihres kleinen Bruders und stolperte zwischen dem Bauern und dem Mönch zum Haus ihrer Verwandten. Ein paar Kinder zogen schweigend hinter ihnen her.

»Der Onkel ist doch auf der Weide«, sagte sie unsicher.

Jemand würde zum Weideplatz gehen müssen, um den Onkel zu holen. Der Onkel war ein umsichtiger Mann und würde sich um alles kümmern. Es erschien ihr plötzlich ungeheuer wichtig, den Onkel so schnell wie möglich neben sich zu haben. Niemand wusste genau, wohin er an diesem Tag mit den Schafen und Ziegen gegangen war. Es konnte lange dauern, bis man ihn fand.

»Und die Tante ist krank«, sagte sie aufgeregt, als sie das Haus schon fast erreicht hatten. Sie blieb unschlüssig stehen. Man konnte auf die arme, geschwächte Tante jetzt nicht zählen. Sie sollte sich nicht aufregen, sonst würde vielleicht die Milch für das Baby versiegen. Und die anderen Verwandten wohnten so weit weg. Ach ja, dort waren ihre Eltern ja zu Besuch gewesen. Warum waren sie jetzt tot?

»Warum sind sie tot?«, fragte sie den Bauern.

Der Mönch schob sie vor sich her. »Reden wir im Haus darüber«, sagte er.

Sie setzten sich auf die Kastenbetten, die im Wohnzimmer an den Wänden standen.

»Biete Buttertee an«, sagte die Tante zu Maili, aber Maili wollte den kleinen Jungen nicht aus den Armen geben. Er krümmte sich nicht mehr, doch er wimmerte immer noch vor sich hin.

»Mailis Eltern sind tot«, sagte der Mönch.

»Warum wimmert er so?«, fragte Maili, und sie hörte mit leisem Entsetzen, dass in ihrer Stimme ein ähnliches Wimmern lag, ganz schwach; aber es könnte wachsen und sehr laut werden.

»Er ist so, seitdem wir ihn gefunden haben«, sagte der Bauer. »Das arme Kind – er kann nicht viel älter als zwei Jahre sein.«

»Zwei Jahre, ja«, flüsterte Maili und spürte, wie das Wimmern in ihr aufstieg. Der Drang, ihm nachzugeben, war stark, doch wichtiger war der kleine Junge in ihrem Arm, der keine Mutter mehr hatte. Für einen Augenblick vergaß sie, dass auch sie selbst keine Mutter mehr hatte.

»Sie wurden von Räubern überfallen«, berichtete der Bauer, und man konnte sehen, dass ihm alles andere lieber gewesen wäre, als der Überbringer dieser Nachricht zu sein. »Wir fanden sie gestern gegen Abend, ganz zufällig. Es ist wohl vor zwei Tagen passiert. Wir hörten den Kleinen. Sie haben ihn einfach da sitzen gelassen. Die Leichen haben wir schon zum Kloster gebracht. Alles ausgeraubt, alles. Sogar die Schuhe haben sie weggenommen.«

Er räusperte sich. Das hatte er nicht sagen wollen. Irgendwie war es nicht richtig, in diesem Augenblick von den Schuhen zu sprechen. Vom Gürtel mit dem Geld und vielleicht auch vom Kopfschmuck der Mutter, ja, aber nicht von den Schuhen.

Die Tante begann plötzlich mit weit aufgerissenen Augen zu schluchzen. Das Baby wurde davon geweckt und schrie. Das Wimmern des Jungen wurde lauter. Maili saß erstarrt da und hatte das Gefühl, einen jener grauenvollen Träume zu erleben, die sich dahinwälzen wie eine Flutwelle, die niemand aufhalten kann. Aber es kommt nie so weit, dass alles Leiden einfach ein Ende hat, nicht einmal in den Träumen, dachte Maili mit einem seltsam abgetrennten Teil ihrer selbst.

Der Mönch und der Bauer saßen da und warteten. Die Tante hörte auf zu schluchzen und gab dem Baby die Brust.

»Sie haben sie geköpft«, sagte der Bauer unbedacht und machte eine Geste mit der Handkante über den Hals. Der Mönch sah ihn an und schüttelte den Kopf. Doch es war bereits zu spät.

»Wir haben jemanden in die Stadt zur Polizei geschickt«, erklärte der Mönch. »Aber es wird nicht viel nützen. Die haben selbst Angst vor den Räubern.«

»Vielleicht sind sie von Tibet herübergekommen«, sagte der Bauer, als sei das Verbrechen leichter zu ertragen, wenn die Mörder von jenseits der Grenze stammten.

Sie schwiegen, nur das Baby schmatzte.

Der Bauer stand auf. »Also, wir gehen dann wieder«, sagte er.

Der Mönch legte beim Hinausgehen Maili kurz die Hand auf den Kopf, eine kleine tröstende Geste, die sie kaum wahrnahm.

»Nimm das Baby und gib mir den Kleinen«, sagte die Tante, als die Besucher gegangen waren. Sie war eine vernünftige, praktische Frau und wusste, dass ihre Trauer weniger wichtig war als der kleine Junge, der keine Mutter mehr hatte und noch nicht abgestillt war. Maili tauschte die beiden Kinder aus, und die Tante legte den Sohn ihrer ermordeten Schwägerin an die Brust. Er begann zu saugen, ohne mit dem Wimmern aufzuhören. Nur beim Schlucken gab es eine kleine Unterbrechung.

»Er hat es gesehen«, flüsterte die Tante. »Und er ist bei ihnen gesessen, die ganze Nacht. Und es war kalt …« Tränen liefen über ihre Wangen und auf das Kind. »Ich kann es nicht begreifen. Sie haben doch so wenig besessen. Es lohnte sich ja gar nicht.«

Maili legte dem Baby neue Windeln an und wiegte es in den Armen, damit es wieder einschlief. Sie fühlte nichts mehr. Es war plötzlich wie Winter in ihr, ganz tiefer, stiller Winter.

Mittags kam der Onkel nach Hause, nachdem ihn einer der Dorfbewohner in den Bergen aufgespürt hatte. Er tröstete die Tante, die immer wieder weinen musste, und klopfte Maili auf die versteinerten Schultern. Er war ein stiller, freundlicher Mann, und sie war froh, dass er im Haus war. Seine Augen konnten selbst dann noch lächeln, wenn er ganz ernst zu sein schien. Er hinkte ein wenig von Kindheit an, und seine Bewegungen waren bedächtig und achtsam.

Der Onkel war viel älter als die Tante, seine zweite Frau. Er hatte die heranwachsende Maili oft mitgenommen, wenn er die Ziegen auf die Weiden brachte, und er hatte ihr die Märchen ihres Volkes erzählt. Ihm verdankte sie auch die Kenntnis von wilden Heilkräutern und Wurzeln, die man zu Tee verarbeiten oder zerstampfen und auf Verletzungen legen konnte. Das hatte er von der Großmutter gelernt, die schon lange gestorben war. Er hatte Maili nie vorlaut genannt, sondern immer gut zugehört, wenn sie sagte, was sie dachte.

Der Onkel ging den weiten Weg zum Kloster, um die Feuerbestattung zu besprechen, und am Abend, als er wieder da war, kamen die Nachbarn, um Maili und ihre Verwandten zu trösten. Maili zog sich in die Küche zurück, und man ließ sie in Ruhe. Sie wollte nur am Herd sitzen, den kleinen Jungen im Arm, und ins Feuer schauen. Jeden Augenblick veränderten die Flammen ihre Form. Maili folgte dieser ununterbrochenen Veränderung, und Vergangenheit und Zukunft verloren sich darin.

Maili ging nicht mit zum Kloster zur Bestattung ihrer Eltern. Sie weigerte sich, ihren kleinen Bruder jemand anderem im Dorf zu überlassen. Viele Tage lang wollte sie mit niemandem sprechen, nicht einmal mit dem Onkel. Sie verrichtete ihre gewohnten Arbeiten ein wenig langsamer als sonst, und sie vermied es, irgendjemanden anzusehen. Während sie das Baby versorgte, legte sie der Tante den kleinen Bruder an die Brust. Doch meistens trug sie das Kind mit sich herum und setzte es nur gelegentlich ab, um die Hände frei zu haben. Nachts schlief sie mit ihm zusammen auf ihrer Matte in der Küche. Der Blick des Jungen war leer, und wenn er wach war, wimmerte er und krümmte sich. Maili wusste nichts anderes zu tun, als den kleinen Körper, aus dem sich der Menschengeist zurückgezogen hatte, ständig bei sich zu behalten und sanft mit ihm zu sprechen. Dann war das Wimmern leiser, und der Krampf in seinen Gliedern löste sich ein wenig.

In Maili war die Zeit gefroren. Tag für Tag tat sie, was von ihr erwartet wurde, und die Tante wurde kräftiger und konnte sich wieder ein wenig um ihren Haushalt kümmern. Das Leben floss weiter wie ein Rinnsal in einem ausgetrockneten Bachbett. Es gewann das Gleichmaß des Alltags zurück, und nach einiger Zeit konnte Maili mit den Nachbarn und ihrer Freundin Dawa über den Mord an ihren Eltern sprechen, als handle es sich um ein Unglück, das jemand anderem widerfahren war.

Eines Nachts erinnerte sich Maili an den Naga-Prinzen. Diese Geschichte hatte sie, wie alle anderen Tagträume, seit dem Mord an ihren Eltern völlig vergessen. Sie lag ruhelos zwischen den Fellen auf ihrer Matte und hörte das leise röchelnde Atmen des kleinen Bruders. Die Versteinerung in ihr lockerte sich. Es war, als habe sie all diese Wochen lang geschlafen, bei Tag und bei Nacht, und sei gerade eben erst aufgewacht.

Vor ihrem inneren Auge sah sie den überhängenden Felsen und klopfte an der geheimen Stelle, an der sich die unsichtbare Tür zum Palast des Prinzen befand. Sie versuchte, seinen Namen zu fühlen, doch es gelang ihr nicht. Stattdessen stieg ein heftiges Weinen in ihr auf, das erste Weinen seit dem Tod ihrer Eltern. Sie setzte sich neben die Quelle und weinte und weinte, und ihre Tränen wurden zu einem kleinen Fluss, der sich mit dem Wasser der Quelle vereinigte.

»Sieh an, meine Schöne ist da!«, sagte die vertraute Stimme des Prinzen, und sie hörte große Freude darin. Seine luftige Hand strich über ihr Haar und hob ihr Kinn, und ein Windhauch küsste ihren Mund und ihre Augenlider. Nun fühlte sie seinen Namen so stark wie nie zuvor, und sie musste noch heftiger weinen. Es war eine große Befreiung, sich diesem mächtigen Weinen hinzugeben, und sie weinte ungehemmt, bis sie sich erschöpft in die Arme des Prinzen sinken lassen konnte.

»Warum bist du so lange nicht gekommen?«, fragte der Prinz. »Ich habe auf dich gewartet, um dich zu trösten.«

»Es tut mir leid«, erwiderte Maili. »Ich war in mir eingesperrt und konnte mich nicht herauslassen.«

»Vielleicht möchtest du doch lieber ein Naga-Mädchen werden? Nagas leiden nicht.«

Maili schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Nagas können sehr böse sein. Kann man böse sein, ohne zu leiden?«

Der Prinz schwieg und drückte sie an sich – es war ein leichtes, zärtliches Wirbeln an ihrer Seite, wie plötzlicher Wind, der den Stoff der Chuba gegen den Leib drückt.

»Ich frage mich«, sagte Maili nachdenklich, »ob es nicht einfach so ist, dass man das Leiden nicht spürt, aber dennoch leidet. Ich habe die ganze Zeit nichts gespürt. Aber das Leiden war da.«

»Vielleicht hast du recht«, flüsterte der Prinz in ihr Haar. »Vielleicht leiden wir Nagas, ohne es zu wissen.«

»Ich habe mich entschieden, dir zu helfen«, sagte Maili zu ihrer eigenen Überraschung. »Wenn du einen Menschenleib bekommst, werden wir eben beide leiden.«

Der Prinz schwieg. Maili hatte ihn noch nie so schweigsam erlebt. Meistens erzählte er Geschichten vom Hof des Naga-Königs, oder er sprach davon, wie sie im Naga-Palast als seine Frau leben würde, mit all dem Schmuck und den Dienern und den glanzvollen Festen.

»Der Buddha hat gesagt: ›Leben ist Leiden‹«, sagte Maili, weil ihr dies gerade in den Sinn kam. »Aber er hat auch gesagt, das könne man ändern.«

Maili hörte leises Husten neben sich. Der kleine Bruder hatte sich aufgedeckt. Sie zog das Fell wieder über ihn und streichelte beruhigend seinen Kopf. Ja, so ist es, dachte sie, der Buddha hat gesagt, das könne man ändern; aber einfach ist es wohl nicht.

Sie dachte an die Mönche des nahe gelegenen Klosters. Die wussten vermutlich, was nötig war, um es zu ändern. Doch die meisten sahen nicht so aus, als würden sie nicht mehr leiden. Sogar der alte Abt, der ein sehr freundlicher Mann war, machte nicht den Eindruck, als sei er frei von Leiden. Von einem der Mönche hieß es, er sei ein heiliger Narr. Er musste keine der Regeln beachten, und er lachte häufig; manchmal machte er sogar vergnügte Bocksprünge. Alle verehrten ihn, und viele behaupteten, er könne Gedanken lesen. Maili dachte, dass er wahrscheinlich nicht ganz richtig im Kopf war, und sie fragte sich, ob es sich vielleicht einfach so verhielte, dass man nicht ganz richtig im Kopf sein müsse, um nicht mehr zu leiden.

Der Dorftrottel des Nachbardorfs war zwar nicht ganz richtig im Kopf, aber man konnte nicht behaupten, dass er nicht litt. Wenn er unglücklich war – und er schien ziemlich oft unglücklich zu sein –, setzte er sich in eine Ecke, mit dem Gesicht zur Wand, und wiegte sich hin und her, ohne einen Laut von sich zu geben. Als Maili jünger war, hatte sie sich manchmal neben ihn an den Bach gesetzt und mit ihm Blätter schwimmen lassen. Dann hatte er fröhlich gelacht und in die Hände geklatscht. Er konnte sich sehr freuen; aber frei von Leiden, nein, das war er gewiss nicht.

Maili schlief während ihrer Überlegungen ein. Doch der Gedanke daran, wie man dahin kommen könne, nicht mehr zu leiden, beschäftigte sie immer wieder. Sie versuchte, mit ihrer Tante und ihrem Onkel darüber zu sprechen, aber sie kam nicht sehr weit damit.

»Dem Kloster Geld geben«, sagte der Onkel, »ist auf alle Fälle gut. Das sagen jedenfalls die Mönche.«

»Aber ich habe kein Geld«, wandte Maili ein. »Was könnte jemand wie ich denn tun?«

»Nonne werden«, sagte die Tante kurz angebunden, denn sie hatte keine Lust, über so etwas zu reden, und ihre Nichte hatte ihrer Meinung nach viel zu viel Neigung, Löcher in die Luft zu gucken. Darin hatte ihre Schwägerin recht gehabt. Wer zu viel nachdachte, machte seine Arbeit nicht ordentlich. Und von Mädchen erwartete man, dass sie ihre Zeit nicht mit Nachdenken vertrödelten.

Der Onkel lachte. »Hilf deiner Tante, das ist auch gut«, sagte er. »Wenn man für andere etwas tut, erwirbt man viele Verdienste. Und das Mani-Mantra aufsagen hilft natürlich auch.«

Maili holte die Mantra-Trommel und die Mala ihrer Mutter aus dem leerstehenden Elternhaus und setzte sich früh am Morgen, wenn es noch nichts zu arbeiten gab, auf das Dach, sagte das Mani-Mantra auf und drehte die Trommel dazu. Das war irgendwie angenehm, und der Gedanke, Verdienste damit zu erwerben und vielleicht in einer näheren oder wenigstens ferneren Zukunft glücklich zu sein und nicht mehr leiden zu müssen, machte es noch angenehmer.

Nicht lange danach ging Maili mit dem Onkel und der Tante ins Kloster zu einer großen Einweihung. Gemeinsam mit den anderen Dorfbewohnern machten sie sich sehr früh am Morgen auf den zweistündigen Weg, um einen Platz im zentralen Tempel, dem Lhakang, zu bekommen, denn zu den Einweihungen kamen immer viele Besucher. Der Weg führte bergauf und bergab, über steile, magere Weiden und an kleinen, terrassenförmigen Kartoffel- und Gerstenfeldern entlang. Das schwierigste Stück des Weges war die Überquerung des Wildbachs. Man musste in die Schlucht hinuntersteigen, mit nackten Beinen den reißenden, eiskalten Bach durchqueren und auf der anderen Seite auf unzulänglichen, in den Fels gehauenen Stufen wieder nach oben klettern.

Durch das Tor in der groben Steinmauer, die den Klosterhof umgab, drängten sich bereits viele Besucher. Überall standen Grüppchen beieinander, denn ein Klosterfest war stets zugleich auch ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem man Freunde und Bekannte aus anderen Dörfern traf und niemand sich die Gelegenheit zu einem ausführlichen Tratsch entgehen ließ.

Während Onkel und Tante im Gewühl verschwanden, strebte Maili dem Lhakang zu. Eine Tara-Einweihung war vorgesehen. Maili liebte das Bild der grünen Arya Tara, der Gottheit des mütterlichen Mitgefühls, an die man sich bei allen Schwierigkeiten wenden konnte. Ein sehr feinfühliger Maler hatte eine Seitenwand des Lhakang damit geschmückt, und Maili bemühte sich, einen Platz auf den Matten gegenüber dem Bildnis zu bekommen, damit sie es während der Zeremonie im Schein der vielen Butterlampen anschauen konnte.

Im Höhlendunkel des Lhakang, in dem sich die Wolkenfäden des Räucherwerks mit dem sanft ranzigen Geruch der Butterlampen zu feinen, wohltuenden Geruchsschleiern verbanden, überließ Maili sich dem einschläfernden Rhythmus des Rituals. Die Einweihung dauerte lange, wie alle Einweihungen. Zwischendurch boten wieselige kleine Kindermönche Buttertee und Schmalzgebäck an. Die Mönche sahen beeindruckend aus mit ihren Kragen und Kronen aus goldenem Brokat, und Maili durchdrang ein seltsames, fast ein wenig schmerzhaftes Glücksgefühl angesichts ihrer Schönheit und Würde.

Als das Sand-Mandala zusammengefegt wurde, bedauerte sie, dass es ihr nicht gelungen war, in der dichten Menge zum Schrein vorzudringen, wo man es aufgebaut hatte. Tagelang hatten die Mönche den feinen farbigen Sand zu delikaten Symbolen und Ornamenten gestreut. Maili hätte das kurzlebige Kunstwerk gern angeschaut.

Man kann nun einmal nicht alles sehen, dachte sie mit langsamen, gemächlich wandernden Gedanken, und auch nicht alles haben. Eigentlich kann man im Laufe eines Lebens nur wenig sehen und wenig haben. Die Götter sehen mehr und haben mehr, aber der Buddha sagte, deren Glück dauert auch nicht ewig, und wenn sie ihre Verdienste in den Himmelswelten abgelebt haben und es mit ihnen bergab geht, dann direkt in die Hölle.

In der Pause begegnete Maili im Klosterhof dem Mönch Sherab, mit dem sie verwandt war. Sie freute sich, das vertraute lange Pferdegesicht zu sehen, mit den dünnen Barthaaren am Kinn, die er zu einem kleinen Knoten geknüpft hatte.

»Wie geht es dir?«, fragte der Mönch.

»Ich weiß nicht«, antwortete Maili. »Ich würde gern wissen, was man tun muss, um nicht mehr zu leiden.«

Der Mönch lächelte. »Wirklich?«, fragte er.

»Kannst du es mir nicht sagen?«, bat Maili und zog ihre weiße Glücksschleife aus der Tasche. »Ich gebe dir meine schönste Kata dafür. Sie ist ganz neu.«

Der Mönch schüttelte lächelnd den Kopf. »Komm mit. Du wirst deine Kata brauchen.«

Er führte sie zur Treppe im Innern des Klosterbaus und ging voraus bis zum oberen Stockwerk, in dem der hohe Lama des Klosters wohnte. Auf einer Bank saßen Besucher und warteten darauf, vorgelassen zu werden. Der Mönch schob Maili an den Besuchern vorbei in einen kleinen Raum, sagte, sie solle die Schuhe ausziehen und warten, und verschwand hinter einem brokatgesäumten Vorhang, der einen Türeingang verdeckte. Ein paar Minuten später winkte er sie in den angrenzenden Raum.

Maili trat ein und machte die drei traditionellen Verbeugungen bis zum Boden, bevor sie den hohen Lama anzusehen wagte. Sie hatte ihn schon oft im Lhakang gesehen, aber noch nie so nah. Viele kleine Runzeln umgaben seine Augen, und seine oberen Vorderzähne standen vor. Dennoch war sein Lächeln von besonderer Schönheit und Würde und hüllte Maili ein wie ein warmes Tuch.

»Das ist Maili«, sagte der Mönch. »Sie braucht eine Meditationseinweisung.«

Der Lama beugte sich vor. »Willst du wirklich meditieren, mein Kind?«

Maili kniete nieder und überreichte die schöne Kata, die ihr der Lama segnend um den Hals legte. »Ich will etwas tun, damit das Leiden aufhört«, sagte sie.

»Dein Leiden?«, fragte der Lama.

»Klar«, antwortete Maili. »Welches sonst?«

»Das der anderen«, sagte der Lama. »Das Leiden deiner Angehörigen. Das deiner Freunde. Das deiner Feinde. Das Leiden aller Menschen. Das Leiden aller Tiere. Das Leiden aller Geister.«

»Geister leiden also auch?«

Der Lama sah sie aufmerksam an. Dieses Mädchen stellte ungewöhnliche Fragen. »Warum fragst du das?«

»Ich habe darüber nachgedacht. Geister können böse werden. Und ich dachte, man kann doch nicht böse werden, ohne zu leiden.«

»Du bist klug, Maili«, sagte der Lama. »Alle Wesen leiden, solange ihr Buddha-Geist nicht erwacht ist. Aber manche sind sich des Leidens nicht bewusst.«

»Das dachte ich mir«, sagte Maili befriedigt und setzte sich bequemer hin. »Bekomme ich jetzt meine Einweisung?«

Der hohe Lama lächelte. »Erst wenn du verstanden hast, dass es nicht nur um dein Leiden allein geht. Würdest du es richtig finden, wenn nur du vom Leiden befreit wärest, die anderen jedoch nicht?«

Maili dachte an ihren kleinen Bruder. »Nein, das wäre wohl nicht so gut. Aber was kann ich denn schon für andere tun?«

»Wünschen!«, sagte der Lama. »Es für alle so stark wünschen wie für dich selbst.«

Maili dachte nach. »Das kann ich nicht«, sagte sie. »Ich stecke doch nicht in ihrer Haut. Höchstens für meinen kleinen Bruder, der immer wimmert, seitdem sie unsere Eltern getötet haben.«

»Das ist fürs Erste schon ganz gut«, sagte der Lama. »Das Wichtigste ist, dass du weißt, worum es geht. Irgendwann wirst du für alle Wesen so fühlen wie für deinen kleinen Bruder.«

»Verehrter Lama, können Sie es denn?«

Der Lama lachte laut. »Ich gebe mir Mühe, Maili. Aber bei mir dauert es wohl auch noch eine ganze Weile.«

Mailis Vertrauen zu dem Lama machte einen großen Sprung vorwärts. Wenn sie einmal in wirklich große Schwierigkeiten geriete, würde sie sich an ihn wenden. Er hatte auf jeden Fall einen klaren Kopf und war nicht um eine ehrliche Antwort verlegen. Das findet man nicht oft, dachte Maili.

»Kannst du lesen?«, fragte der Lama.

»Nein«, antwortete Maili, »nur Zahlen kann ich lesen und ein bisschen rechnen. Das hat mir mein Vater gezeigt.«

»Nun gut. Dann wird dir Sherab den Text beibringen, bis du ihn auswendig kannst, und dir erklären, wie du die Visualisierung aufbauen und wieder auflösen und das Mantra dazu sprechen musst.«

Der hohe Lama nahm einen Text und las ihn sehr schnell vor; aber das machte nichts, denn Maili verstand ohnehin nicht Tibetisch. Der Dialekt, den man in der Region sprach, in der sie lebte, war zwar mit Tibetisch verwandt, dennoch war der Unterschied groß.

Dann nahm der Lama einen in Brokat gehüllten Gegenstand in die Hand, berührte damit ihren Kopf und murmelte etwas. Schließlich gab er ihr ein Tütchen mit Lama-Medizin. Maili wusste, dass sie großes Glück hatte, so bevorzugt behandelt zu werden.

Nach ein paar Besuchen bei dem Mönch im Kloster konnte sie ihren Text auswendig rezitieren. Der Mönch hatte ihr den Inhalt übersetzt und erklärt, und Maili hatte sehr gut zugehört, um nichts zu vergessen. Bald danach begannen die gelegentlichen kurzen Regenfälle der Sommerzeit, und sie fand es schön, sich früh am Morgen auf ihrer Schlafmatte in der Küche aufzusetzen und im Prasseln und Plätschern des Regens leise die tibetischen Worte zu rezitieren. Sie versuchte, während der Rezitation an den Inhalt zu denken, aber manchmal sang sie einfach nur die Silben vor sich hin und wiegte sich leicht im Rhythmus der fremdartigen Sprache.

Das Visualisieren der Arya Tara machte ihr großes Vergnügen. Sie sah sie vor sich schweben in einem sanften, heiteren, frühlingshaft grünen Licht, und sie fühlte sich ein bisschen geborgen dabei. Auch das Wünschen entwickelte sich. Es erstreckte sich sogar auf die Distriktschönheit, auf die alle Mädchen im Umkreis eifersüchtig waren, weil einfach alles an ihr vollkommen schien und ihr Vater über genügend Mittel verfügte, ihr immer wieder eine hübsche Chuba und neuen Schmuck zu kaufen. Maili stellte sich vor, wie das schöne Mädchen alt und krumm und faltig wurde. Dann war es sehr einfach, Mitgefühl für sie zu empfinden und ihr Befreiung vom Leiden zu wünschen.

Als der Winter kam, wurde Mailis kleiner Bruder immer schwächer. Er war in all den Monaten kein normales Kind mehr geworden. Auch der Mönchsarzt, der berühmt war für seine Heilkunst, konnte nichts für ihn tun. Als das Kind zu sterben drohte, holte der Onkel den Mönch Sherab. Eine weitere Matte wurde in die Küche gelegt, so dass er auch nachts bei dem kleinen Jungen bleiben konnte. Meistens saß er da und rezitierte etwas aus einem tibetischen Buch. Manchmal sprach er mit Maili und beantwortete ihre Fragen.

»Was wird mit meinem kleinen Bruder, wenn er tot ist?«, fragte Maili.

»Er wird wiedergeboren«, antwortete der Mönch.

»Das weiß ich. Aber wie geht das vor sich?«

Der Mönch zupfte an seinem Bartknoten. »Das ist nicht so einfach zu erklären. Sein Geist geht in den Zwischenzustand. Dann sucht er neue Eltern.«

»Und was macht er im Zwischenzustand?«

Der Mönch kratzte sich am Kopf. »Das ist schwierig zu erklären, Maili.«

»Aber man kann es erklären, oder nicht? Also erkläre es mir. Wenn ich zum Beispiel jetzt sterbe, was geschieht dann?«

»Dann siehst du vielleicht das Licht. Oder dein Geist fällt gleich in Ohnmacht. Und wenn du wieder aufwachst, stellst du fest, dass du zwar die anderen sehen kannst, aber sie dich nicht. Sie hören dich nicht, wenn du sie ansprichst, und sie spüren dich nicht, wenn du sie anfasst. Dann weißt du, dass du tot bist.«

»Bin ich dann ein Geist?«

»Ja. Wenn du keinen Körper mehr hast, bist du ein Geist.«

»So wie ein Naga?«

»Das sind andere Geister, Naturgeister.«

»Könnte ich ein Naga werden?«

»Ja. Aber wer will das schon?«

»Warum nicht?«

»Du brauchst einen kostbaren Menschenkörper, um den Buddha-Geist zu verwirklichen. Es heißt, dass nur die Bewohner eines Menschenkörpers ein klares Unterscheidungsvermögen entwickeln können.«

»Die Nagas sind aber reich und mächtig.«

Der Mönch lachte. »Das hat noch nie jemandem geholfen. Es ist eher ein Hindernis.«

»Ich möchte gern reich und mächtig sein.«

»Das ändert nichts an Alter, Krankheit und Tod. Es ändert nichts am Leiden.«

Maili dachte nach. Diese Frage war ihr zu schwierig, deshalb kehrte sie lieber zum Tod zurück. »Was mache ich im Zwischenzustand, wenn ich ein Geist bin?«

»Es ist wie im Traum«, antwortete der Mönch. »Auch im Traum bist du ein Geist. Du siehst mit deinen Geisteraugen und bewegst dich mit deinem Geisterkörper, während dein Menschenkörper daliegt und schläft. Was du im Traum erlebst, hat damit zu tun, wie du üblicherweise denkst und fühlst. Der Unterschied zum Tag ist nur, dass du nicht entscheiden kannst, was du träumen willst.«

»Ich kann doch auch nicht entscheiden, was am Tag geschieht.«

»Du kannst entscheiden, wie du damit umgehen willst.«

Maili verzog missbilligend ihr Gesicht. »Als meine Eltern ermordet wurden, konnte ich nicht entscheiden, nicht mehr unglücklich zu sein und nicht zu leiden.«

»Nein«, sagte der Mönch leise, »das konntest du nicht. Aber man kann es lernen.«

»Wie geht es dann weiter im Zwischenzustand?«

»Es heißt, dass man unter all den Untugenden leiden muss, die man in seinem Leben gepflegt hat. Die Neidischen erleben das, was sie besonders neidisch macht. Die Gierigen sehen das, was sie besonders gierig macht. Die Wütenden erleben das, was sie besonders wütend macht. Wenn sie dann in die Welt zurückwollen, kann es geschehen, dass sie als Tiere oder Geister geboren werden.«

»Und wenn ich ein guter Mensch war?«

»Dann wirst du als Mensch wiedergeboren.«

»Und wie mache ich das?«

Der Mönch lächelte. »Maili, ich habe noch nie ein Mädchen erlebt, das so viel auf einmal wissen wollte. Du gibst dich wohl mit keiner Antwort zufrieden. Also gut, ich sage dir, wie es weitergeht: Du schaust dich um, und wenn du ein Paar beim Lieben siehst, gehst du hin. Wenn dir die Frau gefällt, wirst du ein Junge. Wenn dir der Mann gefällt, wirst du ein Mädchen.«

»Aha«, sagte Maili, »also hat mir mein Vater gefallen.« Aber so gut gefiel er mir nun auch wieder nicht, fügte sie in Gedanken hinzu, der Onkel ist mir lieber.

Das Sterben des kleinen Jungen dauerte zwei Tage. Es war, als würde die Flamme einer Butterlampe ganz langsam verlöschen.

»Er ist aus Kummer gestorben«, sagte die Tante, und Maili hatte ein schlechtes Gewissen, weil ihr Kummer nicht so groß war, dass sie daran sterben musste. Andererseits hätte das der Buddha wahrscheinlich nicht gewollt, denn sonst hätte er ja nicht gelehrt, wie man das Leiden überwindet.

Im Laufe des Winters begann das tiefe, lastende Gefühl des Verlustes, das Maili seit dem Tod ihrer Eltern nie ganz verlassen hatte, ein wenig leichter zu werden. Sie war häufig bei ihrer Freundin Dawa, die ihr Kind geboren hatte und dankbar für Mailis Gesellschaft war. Sie webten und nähten und wiegten das Baby, schwatzten mit Dawas Eltern und Großeltern und Geschwistern, und manchmal lachten sie, als seien sie noch unbekümmerte junge Mädchen.

Onkel und Tante hielten sich mit dem Baby meistens im Winterzimmer hinter dem Stall auf, das sich am besten heizen ließ. Es war einsamer als in früheren Zeiten, in denen die beiden Söhne aus des Onkels erster Ehe noch im Haus gelebt hatten. Jetzt arbeiteten sie in der Fremde, weiter weg, als Maili es sich vorstellen konnte. Warum wird in dieser Familie dauernd so früh gestorben? fragte sich Maili. Es wäre schön, wenigstens noch Großeltern zu haben.

Maili arbeitete hin und wieder am Webrahmen, um der Tante eine Freude zu bereiten. Sie war eine gute Tante und versuchte, Maili das Gefühl zu geben, ein Heim zu haben.

Aber es ist nicht mein Heim, sagte eine leise Unruhe in Maili. Dies war ein Gedanke, den sie nicht weiterverfolgen wollte. Es gab mehrere Gedanken, denen sie lieber auswich. Dazu gehörte auch der Naga-Prinz. Es hatte keinen Sinn, ihn zu rufen. Sie wollte weder ein Naga werden noch sein Leiden erleiden. Die ganze Geschichte gefiel ihr nicht mehr. Sie verstand gar nicht, warum sie ihr einmal so gut gefallen hatte. Es ist eine dumme Geschichte, dachte sie. Ich brauche keine Geschichten mehr.

Als sich die Winterwolken zu zerstreuen begannen und die Sonne wieder Kraft bekam, wurde Mailis Wandteppich fertig, an dem sie den ganzen Winter gearbeitet hatte. Die Tante half ihr, ihn aufzuhängen, und sagte beiläufig: »Tsering Döndup möchte dich vielleicht heiraten.«

»Nein«, entfuhr es Maili, bevor sie einen Gedanken fassen konnte. Sie wollte das nicht wissen. Sie wollte nicht darüber nachdenken. Sie wollte keine Veränderung. Alles sollte einfach so bleiben, wie es war. Sie würde morgens aufstehen und der Tante das Kind abnehmen, und sie würde nähen und Wäsche waschen und dem Onkel mit der Ziegenherde helfen, die sich um die Anzahl von Mailis geerbten Schafen und Ziegen erweitert hatte. Hin und wieder würden sie zum Kloster wandern, um an einer Puja teilzunehmen, und im Herbst würde sie mit Onkel und Tante die vier Tage lange Wanderung hinunter in die kleine Stadt unternehmen. Dort würden sie Käse und Ziegenfelle und ihre selbst gefertigten Wandbehänge und Schals verkaufen und schöne neue Dinge besorgen, vielleicht sogar einmal einen gelben, flauschigen Pullover, wie Dawa ihn hatte, und der würde dann schöner sein als Dawas Prachtstück, das schon ein wenig dünn an den Ellenbogen wurde.

»Wie kannst du einfach nein sagen«, schalt die Tante. »Du kennst ihn doch gar nicht.«

»Ich habe ihn beim letzten Klosterfest gesehen«, sagte Maili eigensinnig.

»Aber du kennst ihn nicht«, sagte triumphierend die Tante. »Ich habe ihn eingeladen, dann wirst du sehen, dass er wirklich ein netter Mann ist.«

»Woher willst du das wissen?«

»Der Onkel hat es gesagt.«

»Aber niemand hat gesagt, dass der Onkel ihn heiraten soll«, maulte Maili.

»Maili, du hast ein großes Mundwerk. Wir meinen es doch nur gut mit dir.«

Maili, die dabei war, mit einem Korb das Haus zu verlassen, um Brennholz zu holen, wandte sich um und fauchte die Tante an: »Loswerden wollt ihr mich! Das ist alles!«

Die Tante sah sie an, ohne zu antworten.

Maili warf den Korb auf den Boden. »Ich soll irgendeinen Kerl nehmen, ja? Und dann … und dann soll ich ihn bedienen und dauernd arbeiten und … und mit ihm Babys machen wie du mit dem Onkel?« Maili bemerkte zu spät, dass sich ihre Stimme zu einem lauten Schreien gesteigert hatte.

Die Tante kam auf sie zu und nahm sie in die Arme. Maili begann heftig zu weinen, ohne zu wissen, warum.

»Und was wäre so schlimm daran?«, fragte die Tante sanft. »Du wirst doch irgendwann heiraten und Kinder bekommen, wie jedes Mädchen. Wie ich. Wie deine Mutter. Das ist doch immer so.«

Maili hatte das Gefühl, dass die Tante recht hatte. Und sie hatte auch das Gefühl, dass die Tante nicht recht hatte. Da sie sich nicht entscheiden konnte, welchem Gefühl sie folgen sollte, weinte sie noch ein bisschen. Es war angenehm in Tantes Armen. Sie roch nach Milch und irgendwie süß. Die Tante wiegte sie ganz leicht hin und her. Maili hörte auf zu weinen und überließ sich mit wohligem Gefühl der Bewegung.

»Denke darüber nach. Und dann schau dir den Tsering an«, sagte die Tante und schob sie ein wenig von sich weg.

Das Kind wachte aus seinem Mittagsschlaf auf und begann zu jammern.

Maili nahm den Korb wieder auf und verließ das Haus. »Kinder!«, dachte sie. »Niedlich sind sie, aber eine Plage!«

Am nächsten Mittag kam der Onkel in Begleitung des jungen Tsering Döndup zum Mittagessen. Er tat so, als habe er etwas mit Tsering zu besprechen, und die Tante und Maili taten so, als würden sie das glauben. Doch jeder wusste, dass jeder wusste, was der tatsächliche Grund für den Besuch war. Maili hatte trotz der Vorhaltungen der Tante nicht einen einzigen zusätzlichen Türkis in ihr Haar geflochten, und sie hatte die alte dunkelblaue Alltags-Chuba angezogen. Nur den Kopf trug sie ein bisschen höher als sonst. Der junge Mann sollte sehen, dass sie einen eigenen Sinn hatte. Und sie wusste, dass ihr Hals dadurch schlanker aussah.

Sie musste sich eingestehen, dass Tsering ein recht ansehnlicher junger Mann war, größer als die meisten und offenbar gern zum Lachen bereit. Ein lockiger, tiefschwarzer Haarschopf, der bis zu den Schultern reichte, umrahmte ein breites Gesicht mit einer flachen Nase und dichten Augenbrauen, und sein großer Mund war schön geschwungen. Er würde ausreichen, um Dawa und die anderen Mädchen ein wenig neidisch zu machen. Obwohl Maili sich vorgenommen hatte, abweisend zu bleiben, ertappte sie sich dabei, dass sie ihn anlächelte und sich ihrer Bewegungen allzu bewusst war, wenn sie den Buttertee und Tsampa und Momos servierte.

Nach dem Essen zog Tsering ein wunderliches Geschenk für Maili hervor. Es war ein kleines Gerät mit Schnüren daran, deren Enden man in die Ohren stecken musste, und wenn man auf einen Knopf drückte, hörte man Musik.

»Ein Walkman«, sagte Tsering stolz. Die Musik war lustig. Maili hörte am nächsten Tag die Musik, so oft sie konnte. Doch dann wurde die Musik immer langsamer, und schließlich kam kein Ton mehr. Das war’s, dachte sie. Aber immerhin, es war ein nettes Geschenk gewesen.

Tsering kam in den nächsten Wochen häufig zu Besuch. Eines Tages brachte er etwas mit, das er »Batterie« nannte, und das kleine Gerät machte wieder Musik. Maili hörte einen weiteren Tag lang zu, bis das Gerät erneut schwieg. Wirklich ein nettes Geschenk, dachte sie.

Es wurde Maili zur Gewohnheit, Tsering ein Stück des Weges vom Dorf hinunter zu begleiten, wenn er zu seinem etwas mehr als eine Stunde entfernten Heimatdorf zurückkehrte, und bald verzichteten die Dorfkinder darauf, mitzulaufen. Tsering redete gern. Er ließ niemals eine Pause zu. Er erzählte, was er in der Provinzstadt gesehen hatte, welche Mädchen in welchem Dorf ihm nachschauten und vor allem, was er für die Zukunft plante. Tsering hatte große Pläne, und es war nicht seine Art, an sich zu zweifeln.

»Yakschwänze!«, sagte Tsering mit Nachdruck. »Das ist das große Geschäft. Ich werde die Schafe und Ziegen verkaufen und Yaks züchten. Ich kenne einen, der macht das bereits. Niemand will mehr Yaks, seit damals alle gestorben sind. Aber seine gedeihen gut. Und er sahnt ab. Er hat sich eine Satellitenschüssel gekauft und kann fernsehen. Man muss etwas wagen, sonst kommt man zu nichts.«

»Aber ein Yak besteht doch nicht nur aus einem Schwanz«, wandte Maili ein.

»Dummchen«, lachte Tsering. »Was glaubst du, was da alles dran ist! Das Fleisch und das Leder und die Hörner. Man braucht nur Beziehungen. Dann kann man alles verkaufen. Und Yakschwänze sind das beste Geschäft.«

»Willst du reich werden?«, fragte Maili.

»Wer will das nicht!«, sagte Tsering heiter.

Maili war beeindruckt von seinem Willen und seiner Kraft. Doch zugleich war sie beunruhigt, ohne dass sie sagen konnte, weshalb. Es schmeichelte ihr, dass er sie haben wollte, und die Vorstellung, die Frau eines wohlhabenden Mannes zu sein, war verführerisch.

»Ich besitze nichts«, sagte Maili eines Tages zu ihm. »Die Schafe und Ziegen, die ich geerbt habe, gehören meinem Onkel, weil er für mich sorgt.«

»Ich habe jetzt schon genug für uns beide«, lachte Tsering. »Und es wird noch viel mehr werden.«

»Ich habe nichts, aber ich kann etwas«, sagte Maili. »Ich kenne mich mit Heilkräutern aus, und ich kann schöne Wandteppiche weben, das sagen alle.«

Tsering ergriff ihre Hand. Es gefiel ihr, wie sich ihre Finger ineinander verschränkten. Tsering beugte sich herab und küsste sie auf den Mundwinkel. Sie schreckte ein wenig zurück, doch auch dies gefiel ihr. Tsering sang fröhlich eine Strophe eines Liedes, in dem von einer Liebsten die Rede war, die sich nicht zierte. An einer weniger steilen Stelle drängte er sie vom Trampelpfad ab und zog sie zwischen niedrigen Sträuchern zum Fuß einer aufragenden Felswand. Sie zögerte.

»Komm«, sagte er, »da drüben hat man einen schönen Blick auf das Tal.«

Maili ließ sich ziehen. Es war ein bisschen wie mit dem Naga-Prinzen an der Quelle, obwohl der Prinz sie natürlich niemals mit so viel spürbarer Kraft hätte ziehen können. Ihr Herz klopfte heftig, und sie spürte etwas von der inneren Wärme, die ihr vertraut war von ihren Begegnungen mit dem Wassergeist. An der Felswand, dem Blickfeld des Pfades entzogen, wandte sich der junge Mann ihr zu und nahm sie in seine Arme. Von seinem Körper ging eine große Hitze aus, und Maili fühlte sich ein wenig unbehaglich.

Tsering küsste ihren Hals und biss ein wenig in die Haut, was Maili zuließ, obwohl sie es nicht sonderlich angenehm fand. Doch dann zog er sie mit einem geschickten Griff auf den Boden, warf sich auf sie und schob gleichzeitig den Rock ihrer Chuba hoch. In alledem lag etwas Wildes und Unfreundliches, das Maili zutiefst erschreckte.

»Tsering, nicht!«, sagte sie nachdrücklich.

Doch Tsering nahm keine Notiz davon. Maili strampelte heftig und versuchte, ihn von sich wegzuschieben. Doch er war schwer und verfügte über viel mehr Kraft als sie, und er hatte ganz offensichtlich nicht vor, auf sie zu hören.

Seine Hand drängte sich wie eine Waffe zwischen ihre Beine und tat ihr weh. Eine gewaltige Welle von Panik überflutete Maili und verlieh ihr große Kraft. Sie stieß ihre geballte Faust in das Gesicht über ihr und spürte Weiches unter ihren Knöcheln. Tsering schrie auf und erhob sich ein wenig, so dass sie ihn wegstoßen konnte. Sie sprang auf, hielt den Rock der Chuba über den Knien fest und lief, so schnell sie konnte, zum Pfad zurück.

»Du dummes Dämonenweib!«, schrie Tsering ihr nach, doch er verfolgte sie nicht. Mit dröhnendem Herzschlag erreichte sie ihr Dorf. Ohne nachzudenken schlug sie den Weg zu ihrem Elternhaus ein. Es war leer und verwahrlost. Sie holte Holz aus dem Speicher, schürte ein Feuer und setzte sich davor. Durch das Fenster fiel die goldgelbe Nachmittagssonne auf den gestampften Fußboden.