Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Narayana

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

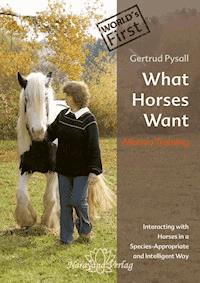

„Wie wenn Holz auf Wasser schwimmt …“ Schon als Kind hatte Gertrud Pysall genaue Vorstellungen davon, wie es sich anfühlen muss, mit einem Pferd in völligem Einklang durch die Wälder zu reiten. Sie lebt auf diesen Traum hin und tut alles, um ihn sich zu erfüllen. Auf der Suche nach diesem friedlichen Gefühl, das sie als Kind auf dem Rücken eines Ponys erlebte, nimmt sie Reitstunden in verschiedenen Reitställen und es folgt sofort die Ernüchterung: Die Art, wie Pferd und Reiter miteinander umgehen, voller Zwang und Frustration, hat nichts mit dem zu tun, was sie sich immer ersehnt hat. Gertrud Pysall entscheidet sich, eigene Pferde zu kaufen und macht eines Tages eine Entdeckung, die alles verändert. Die Autorin von „Was Pferde wollen“ und „Das Geheimnis der Pferdesprache“ erzählt in diesem Buch von ihrem Traum, den Enttäuschungen und dem Entschluss, ihr Leben mit Pferden zu verbringen – und alles anders zu machen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GERTRUD PYSALL

Wie wenn Holz auf Wasser schwimmt

MEIN LEBEN MIT PFERDEN

Gertrud Pysall Wie wenn Holz auf Wasser schwimmt Mein Leben mit Pferden

1. deutsche Auflage 2017 E-Book ISBN 978-3-95582-136-4

© 2017, Narayana Verlag GmbH

Alle Abbildungen im Inhalt und Cover © Gertrud Pysall, Larissa Monke, Franziska Schmitt-Egner und Isabell Schmitt-Egner

Lektorat von Isabell Schmitt-Egner Coverlayout: Narayana Verlag

Herausgeber: Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Kandern Tel.: +49 7626 974970-0 E-Mail: [email protected]

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.

„Motiva Training“ ist ein eingetragenes Warenzeichen. Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).

Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

Inhalt

Der Traum vom Reiten

Allein mit dem Pferd

Die erste Reitstunde

Reitstall – der nächste Versuch

Erstes eigenes Pferd

Pandur

Zilly

Umzug nach Ellenberg

Umzug nach Spenge

Dianas Pferde

Meine Erfahrungen mit Fohlen

Motiva bahnt sich einen Weg

Pferde sprechen immer

Shettys!

Ein Buch entsteht

Plötzlich Autorin

Mark

Franziska

Isabell

Wie wenn Holz auf Wasser schwimmt

Danksagung und Schlussgedanken

Vorwort von Gerhard Selter

Die Verhaltensforscherin Gertrud Pysall hat mit ihren neuen Buch „Wie wenn Holz auf Wasser schwimmt“ ein tolles Lese- und Lehrbuch für PferdefreundInnen verfasst. Ein Lesebuch wegen der vielen autobiographisch gefärbten Geschichten, die von Glück und Schmerz von Erfolg und Enttäuschungen im Leben mit Pferden handeln. Und ein Lehrbuch, weil die Autorin als scharfe und kundige Beobachterin des Pferdeverhaltens dem interessierten Leser neue Blickwinkel bei der Begegnung mit diesen besonderen Geschöpfen eröffnet, indem sie den Leser und die Leserin bei ihrer Auseinandersetzung mit dem Wesen der Pferde nicht nur über die Schulter, sondern auch ins Herz schauen lässt.

Das autobiographisch gegliederte Buch lädt ein, mitzuerleben wie Gertrud Pysall, deren Leben schon früh durch die Sehnsucht nach Nähe zu Pferden geprägt war, zur Erforschung der Pferdesprache und zum Dialog mit Pferden im von ihr entwickelten Motiva-Viereck kam.

Dort begegnen sich Pferd und Mensch gleichberechtig. Beide haben Raum sich frei zu bewegen und Zeit sich durch Vokabeln und Rituale zu äußern. Gelingt es dem Menschen, sich authentisch und damit für das feinsinnlich wahrnehmende Pferd glaubhaft mit Hilfe der von Gertrud Pysall erforschten Sprache auszudrücken, so entwickelt sich ein jedes mal einzigartiger, inniger, für beide heilsamer, weil Vertrauen fördernder Dialog. Hier geht es nicht darum, das Pferd zu trainieren oder sein Verhalten zu verändern, sondern um ein echtes Miteinander.

Von meinem Urgroßvater und meinem Großvater, die Fuhrleute mit Pferd und Wagen waren, ist mir ein geduldiger, fürsorglicher Umgang mit Pferden überliefert auch mir ist ein achtsamer, die Bedürfnisse und seelischen Prozesse meiner Pferde respektierender, gewaltfreier Umgang absolut wichtig.

Methoden, die Pferden Angst machen oder sie zu Verhalten zwingen, haben mich daher nie überzeugen können.

Im Sommer 2015 wurde ich zufällig Besitzer eines 2.5 Jahre alten Wildpferdehengstes aus der Herde, die im Naturschutzgebiet Osternienburger Heide in Sachsen-Anhalt lebt. Kurz darauf wurde ich auf das Buch „Was Pferde wollen“ aufmerksam. Da hatte ich nun einen nicht auf den Menschen geprägten Muttersprachler der Pferdesprache und ein Buch mit Vokabeln dieser Sprache dazu. Schnell erlebte ich, wie stark dieses Pferd auf einzelne Vokabeln reagierte und seinerseits aktiv wurde. Ich erfuhr auch, dass ich dann nicht weiter wusste. Mir wurde klar, dass ich autodidaktisch nicht weiterkomme.

Heute nach einem Einführungskurs und drei Grundkursen geht der Dialog mit meinem Pferdemuttersprachler voran. Zu unserer beider Freude und gegenseitiger Freundschaft.

Gerhard SelterPsychotherapeut in Münster/Westfalen im Dezember 2016

Der Traum vom Reiten

„Heute Nacht habe ich wieder von einem Pferd geträumt“, sagte das kleine Mädchen, das neben seiner älteren Schwester im Bett lag.

„Das wird ein Traum bleiben, man kann sich nicht einfach ein Pferd kaufen.“

„Ich weiß, aber ich hatte eines und ich konnte es reiten.“

Das Mädchen drehte sich von der Seite auf den Rücken, streckte sich, und mit einem verklärten Lächeln meinte sie: „Das war sooo schön, ich würde so gerne mal fühlen, wie das ist, wenn man echt reitet, wenn man auf so einem Pferd sitzt, das geht irgendwo hin und man sitzt da so, macht nichts und es trägt einen einfach umher, irgendwohin, wo es schön ist.“

„Das gibt es aber nicht, man kann sich nicht einfach irgendwohin tragen lassen, man muss es lenken und bestimmen, wohin es gehen soll, sonst kann was passieren. Hast du doch bei St. Martin gesehen, wie das Pferd am Feuer getänzelt hat und wir alle erschrocken sind, weil der St. Martin es kaum halten konnte. Reiten ist nicht so einfach, das muss man lernen und das kostet viel Geld.“

„Ich weiß, aber trotzdem, ich stelle es mir halt so vor. Feuer ist für Pferde ja auch gefährlich, da hatte es Angst. Ich würde es nicht dahin reiten, wo es Angst hat, nur dahin, wo es schön ist und wir beide sein wollen.“

„Träum weiter! Aber jetzt müssen wir aufstehen und uns fertigmachen für die Schule, es ist Zeit.“

„Ja, hoffentlich träume ich das noch mal, ich versuch’s.“

Und dieses kleine Mädchen, von dem meine Geschichte handelt, war ich.

Ich also stand auf und wusch mir am Waschbecken in dem großen Zimmer schnell das Gesicht und putzte meine Zähne. Das Schlafzimmer von uns Mädchen war eines der vielen Zimmer in dem Haus unserer Eltern, einem alten Patrizierhaus.

Große Räume, hohe Stuckdecken und im Stil der fünfziger Jahre eingerichtet: Doppelbett, Schrank, Frisierkommode Tisch und Sessel. Ich öffnete die Balkontür, schaute kurz nach draußen und schon ratterte ein Zug vorbei. Das Haus stand nur wenige Meter von der Bahntrasse weg, im Rheintal, der Verbindung von Mainz und Bonn. Es war laut, aber die Menschen, die da wohnten, hatten sich längst an diese Geräusche gewöhnt.

Mein Elternhaus in der Mainzerstraße in Boppard am Rhein.

Dann stellte ich mich vor den großen Spiegel an der Frisierkommode und löste die Spangen an meinen Zöpfen, bürstete mein Haar, um es dann wieder zu zwei Zöpfen zu flechten.

Viele Mädchen trugen das Haar so, es war einfach und praktisch. Sonntags bekam man manchmal eine besondere Schleife ins Haar und werktags eignete sich die Frisur für alles, was man so machte. Selbst beim Sport oder schwimmen musste man sich um die Haare nicht kümmern, sie waren kein Thema.

Es war wieder ein heißer Sommer und ich freute mich auf die Schulferien. Doch vorher kamen noch ein paar Tage, die musste man halt noch aussitzen. Ich hatte mich gekämmt und zog nun meine Schulkleidung an, die ich gestern Abend sorgsam auf einem Stuhl abgelegt hatte. Ich achtete immer darauf, das ordentlich zu machen, denn die Sachen sollten möglichst eine Woche lang sauber bleiben. Montag war Waschtag, da wusch die Mutter für die ganze Familie die Kleidung und die Wäsche, die in der Woche angefallen war. Es gab keine Waschmaschine, sondern einen großen Kessel aus Kupfer für die Kochwäsche, und große gekachelte Wasserbecken für die Buntwäsche. Da ging es nicht, dass jedes Kind täglich die Kleidung wechselte. Es war so schon sehr viel für eine Frau, all das zu bewältigen. Deshalb wechselten alle Kinder die Schulkleidung gegen Spielkleidung aus, sobald sie aus der Schule nach Hause kamen.

Fertig angezogen ging es nun die Treppe herunter in die große Küche, wo die Mutter schon das Frühstück für alle Kinder bereitet hatte. Es gab wie immer eine große Kanne Kathreiner Malzkaffee und Brot mit Marmelade oder Honig.

Während ich frühstückte, fragte die Mutter: „Wer will ein Schulbrot?“ und schmierte jedem ein Pausenbrot mit Käse oder Wurst. Ich holte aus dem Schulranzen das ordentlich gefaltete Butterbrotpapier hervor, um das frische Brot darin einzuwickeln. Auch das Butterbrotpapier wurde mehrmals verwendet, bevor man ein frisches benutzte. Es waren nur noch wenige Tage, bis es endlich in die Sommerferien ging.

Endlich, am Samstag war es dann soweit. Letzter Schultag und sechs Wochen frei. Jetzt hatte man Zeit zu spielen, zu malen oder all die Dinge zu tun, zu denen man während der Schulzeit nicht kam.

An einem heißen Tag sagte die Mutter: „Heute gehen wir alle an den Rhein schwimmen. Ich packe das Mittagessen ein und wir essen dann zusammen dort“.

Das war großartig. Jedes Kind zog sein Badezeug an und nahm sich ein Handtuch. Mutter packte den Proviant ein und los ging’s. Die Badestelle war nicht weit von zu Hause weg. Man lief nur eine knappe halbe Stunde über den Leinpfad. Der Pfad stammte aus der Zeit, als noch Pferde die Schiffe vom Ufer aus über das Wasser zogen. Er lag höher als der Wasserspiegel und an unterschiedlichen Stellen war die Ufermauer unterbrochen, indem ein schräger Weg zum Ufer führte. Dort hatte man früher die Pferde getränkt. Diese Wege boten sich an, um bequem zum Ufer zu gelangen. An einer schönen Stelle packten alle ihr Handtuch aus und man richtete sich gemütlich zum Baden ein. Was für eine Freude. Ich ging gleich mit den Füßen ins Wasser, um zu melden, ob es heute eher kalt oder warm anmutete.

„Warm!“, rief ich. Dann nichts wie rein. Dennoch musste ich vorsichtig und langsam gehen, weil der Untergrund steinig und holprig war und man auch nie wusste, ob vielleicht auch ein großer Stein unter Wasser im Weg lag, an dem man sich empfindlich stoßen konnte.

Das sogenannte warme Wasser war wahrscheinlich doch nur knapp zwanzig Grad und es brauchte Überwindung, sich ganz hineinzustürzen. Doch mit ein wenig Mut klappte es und ich schwamm. Das gefiel mir sehr gut. Ich hatte schon als kleines Kind mit sechs Jahren im Rhein schwimmen gelernt.

Dazu hatte die Mutter ein Korkensäckchen genäht, einen Schlauch, gefüllt mit Flaschenkorken. Es war einfach, in einer Weingegend wie Boppard an Korken heranzukommen und so gut wie kostenlos. Das Korkensäckchen wurde um den Bauch geschnallt und sollte den kleinen Nichtschwimmer soweit über Wasser halten, dass er mit passenden Bewegungen nicht unterging. Meistens klappte es auch ganz gut, allerdings war die Tragfähigkeit nicht vergleichbar mit den heutigen Schwimmhilfen. Ich schwamm zufrieden am Ufer umher, die Strömung des Rheins trieb mich immer wieder ein Stück flussabwärts. Dann ging ich an Land, lief barfuß wieder zurück und ging wieder ins Wasser. Gegen den Strom zurückschwimmen konnte man nicht, dafür war die Strömung einfach zu stark.

Mit Mutter und Geschwistern beim Baden im Rhein.

Eins meiner Geschwister rief plötzlich: „Ein Dampfer!“

Tatsächlich sah man einen schönen großen Raddampfer flussaufwärts kommen. Bald würde er an der Badestelle vorbeischwimmen. Das war immer sehr schön, ich freute mich, jetzt würden gleich Wellen kommen, und in denen zu schwimmen machte noch mehr Freude als das Schwimmen überhaupt. Ich hörte das große Rad sich mit Macht durch das Wasser schaufeln und konnte den Namen BARBAROSSA lesen. Und da waren sie dann, die großen Wellen, die einen Schwimmer hochheben konnten und ein so verrücktes Schwebegefühl in mir erzeugten.

So könnte reiten sein, dachte ich, wie auf Wasser schwimmen, ein sanftes, friedliches Gewiegtwerden, zart und kraftvoll, geschmeidig.

Ich stellte mir vor, wie sich die zwei Körper – Pferd mit Mensch – gemeinsam bewegten; miteinander im gleichen Rhythmus auf und ab.

Wenn das Pferd den Menschen bewegt und dieser sich bewegen lässt, dann wird es so sein. Dann wird man gehoben und gesenkt wie auf den Wellen. Man muss nichts tun, sich tragen lassen, bewegen lassen. Das kann nicht schwer sein. Das werde ich irgendwann ausprobieren, schwor ich mir.

Leider war der Genuss zeitlich sehr begrenzt. Nach wenigen Wellen hatte sich der Rhein wieder beruhigt, Barbarossa fuhr schon weit weg und man hörte nur noch das ruhige Plätschern der Wellen ans Ufer. Ich ging jetzt auch aus dem Wasser raus, wickelte mir ein Handtuch um und ließ mich von der Sonne wärmen, während ich das Brot verspeiste, das die Mutter eingepackt hatte. Irgendwie schmeckten die Brote hier am Ufer immer besser als zu Hause, so besonders. Nach dem Essen legte ich mich auf das Handtuch, nachdem ich dafür einen einigermaßen glatten Untergrund gesucht hatte und hing meinen Gedanken nach. Ich hatte noch immer die Bilder meines nächtlichen Traumes im Sinn und stellte mir vor, wie ich auf einem Pferd sitze und ganz gemütlich durch die Gegend getragen werde. Dazu brauchte ich keinen Menschen. Ich wollte einfach nur mit mir und dem Pferd alleine sein. Ich hatte niemals das Gefühl, es könnte schwierig werden oder gar gefährlich. Mir schwebte vor, auch durchaus darauf liegen zu können, in tiefer Vertrautheit mit dem Pferd und klarer Verständigung. Ich glaubte einfach an diese Art Zweisamkeit, wer wollte schon behaupten, dass es das nicht geben könne?

Die Sonne wärmte meinen Körper wieder auf und bald schon war eine zweite Schwimmzeit sinnvoll.

Dieses Mal kam die Mutter mit ins Wasser, was ich wie immer sehr genoss. Ich freute mich stets, wenn ich etwas gemeinsam mit meiner Mutter machen konnte. Es wurde gelacht und geschwommen, auf dem Rücken, auf dem Bauch, ans Ufer und zurück. Diese Badestelle war allen bekannt. Man wusste um die gefährlichen Strudel an anderen Stellen des Rheins und konnte hier beruhigt Spaß haben, wo es sicher war. Manchmal schwamm die Mutter mit rheinabwärts bis fast zum Ende des Leinpfades, um dann am Ufer wieder zurück zur Badestelle zu laufen. Auch heute war es so und ich sprach die Mutter an, ob Reiten wohl so ähnlich sei wie Schwimmen. Aber sie meinte, das eher nicht und sagte, sie habe etwas Angst vor den großen Tieren und würde es nicht unbedingt versuchen wollen. Ich aber schon!

Auch dieser Badetag ging irgendwann leider zu Ende und die Familie raffte alles zusammen, um dann nach Hause zu gehen und das Abendbrot zu bereiten. Bald kam Vater nach Hause und er mochte es, wenn dann alle da waren und friedlich zusammen gegessen wurde.

Nach so einem Badetag gab es oft Bananenbrote mit Kakao. Der Kakao wurde von der Mutter gekocht. Dazu nahm sie richtigen dunklen Backkakao und Zucker in einen Topf, vermischte das mit etwas Wasser und kochte unter Rühren den Schokobrei auf. Wenn er gut durchgekocht war, goss sie frische Vollmilch darauf und erhitzte alles. Dieser Kakao schmeckte unvergleichlich und gerade nach solch einem Tag tat er nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut.

Meistens gingen meine Schwester Hedi und ich zur gleichen Zeit ins Bett. Diese Abendzeit diente dem persönlichen Austausch von uns beiden über unsere Gedanken und Erlebnisse des Tages, der Ärger wie die Freude konnten vermittelt werden und es war uns wichtig, vor dem Einschlafen noch einmal alle wichtigen Dinge besprechen zu können.

Natürlich war ich immer noch mit dem Gedanken an Reiten und Pferde beschäftigt. Der ganze Tag hatte irgendwie unter dem Vorzeichen gestanden.

Ich mit acht Jahren in unserem Garten.

„Meinst du, dass Reiten so ähnlich ist, wie wenn man auf Wellen schwimmt?“, fragte ich.

„Das kann ich mir nicht vorstellen, da sitzt man ja und wie gesagt, man muss das Pferd ja lenken und treiben, ich glaube, die laufen gar nicht von alleine.“

„Doch bestimmt tun sie das, sie laufen doch auch in der Natur alleine. Da ist doch niemand, der Laufen befiehlt.“

„Ja schon, aber sie laufen eben wann und wohin sie wollen, wenn du sie aber reitest, dann willst du ja bestimmen, wohin das Pferd gehen darf. Stell dir vor, es geht einfach mit dir auf eine Straße und ein Auto kommt und zack … Das geht ja nicht.“

„Ich würde am liebsten reiten, wo gar keine Straßen sind, irgendwo alleine in der Natur oder am Strand oder im Wald. Hauptsache gemütlich zu zweit wie Freunde. So ähnlich wie Fury und Joe, da ist ja auch nur Prärie und keine Straße.“

„Der Jo reitet mit Fury in die Schule und da muss er sehr wohl lenken, sonst kommen die nie an.“

„Ich weiß, aber ich meine ja auch das Gefühl, wenn man auf dem Rücken ist, wie es sich anfühlt, also ob es schaukelt oder wackelt oder schwebt, weißt du, wie ich meine?“

Pferdeliebe mit 15 Jahren auf einem Spaziergang.

„Ja ich glaube, ich weiß was du meinst, aber ich kann es mir ja auch nicht vorstellen. Lass uns jetzt schlafen, ich bin müde.“

„Ok, Nacht, schlaf gut. Ich versuche jedenfalls noch mal das von heute Nacht weiter zu träumen, das war so schön.“

„Ja, mach das, wenn du meinst, ich glaube nicht, dass es geht. Und wenn du erwachsen bist, kannst du ja mal auf einem Pferd sitzen, dann weißt du es.“

„Das dauert mir zu lange, ich bin ja erst acht. Also Nacht, schlaf gut.“

„Du auch – Nacht.“

Am nächsten Morgen zeigte sich, dass das so einfach mit dem Traumwünschen nicht war. Ich hatte nichts geträumt oder zumindest erinnerte ich mich nicht daran, obwohl ich es mir so sehr gewünscht hatte. Das konnte mich aber nicht davon abhalten „Pferd zu spielen“. Dazu hatte ich einen alten Autoreifen, der auf der Terrasse am Geländer angebunden wurde. Er war mein Pferd; er wurde gesattelt mit irgendwelchen Decken und mit einer alten dicken Schnur bastelte ich mir Schlaufen, die einen Steigbügelersatz darstellten. Wenn ich auf meinem Pferd saß, dann versank die Welt um mich herum und ich ritt irgendwohin, wo es schön war. Auch wenn die Brüder dieses Spiel als albernes Mädchenzeug abtaten, ließ ich mich nicht beirren und putzte mein Pferd nach dem Reiten und ging mit ihm durch den Garten, indem ich den Reifen neben mir her rollte und darauf achtete, dass er nicht umkippte, auf die Beete der Mutter. Es sollte so echt wie möglich sein. Ich hatte eben das Gefühl, Pferde und ich, das gehört irgendwie zusammen. Ich glaubte an mich und den Auftrag, das richtige Gefühl finden zu sollen, was Mensch und Pferd so aneinander binden kann.

Sonntags war es anders als Werktags. Mutter hatte nach dem Mittagessen Zeit für die Kinder und nicht selten wurde ein Spaziergang angeboten. Der endete manchmal mit Eis essen für alle oder man kehrte irgendwo ein, um gemütlich einen Kuchen zu essen. Am liebsten war mir, wenn das Wanderziel auf dem Kreuzberg lag bei einer Familie von Grapow. Die Frau von Grapow hatten drei oder vier Pferde und auch wenn man die Menschen nicht persönlich kannte, war es doch immer wieder toll, die Pferde zu sehen und zu riechen. Ich ging den langen Weg sehr gerne mit, einen recht steilen Berg hinauf. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich vielleicht auch einmal sehe, wenn jemand reitet oder dass wir einem Reiter begegneten.

Auf dem Berg angekommen, ging man dann zum Stall. Dort standen die Pferde in einem Ständer. Der obere Teil der Stalltür stand meistens offen und so konnte man die Pferde sehen, zwar nur von hinten, aber der Geruch von Pferdefell und Pferdemist verursachte ein Wohlgefühl und so stand ich gerne lange Zeit da und sog alles in mich auf. Irgendwann wollte die Familie leider nach Hause gehen und so machten wir uns wieder auf den Heimweg.

Auf diese Weise vergingen viele Tage der Ferien, mal mit dem Pferdespiel, mal schwimmen oder lesen, Spazierengehen, Freundinnen treffen. Da die aber alle leider keine Pferdefans waren, konnte ich mit ihnen meine speziellen Interessen nicht teilen.

Eines Sonntagmorgens hieß es: „Wir fahren zu Freunden, wer will, kann mitkommen!“ Eigentlich hatte ich nicht so recht Lust, aber dann erfuhr ich: „Die Leute haben ein Pony, vielleicht kannst du es sehen und einmal streicheln.“ Mehr musste man mir nicht sagen, klar war ich dabei, aber sicher, dafür konnte kein Weg zu weit sein.

Während der Autofahrt malte ich mir aus, wie es wohl sein würde, ein Pony zu streicheln, wie es aussehen würde. Keiner wusste etwas darüber, nur dass es das Pony gab.

Endlich war die Fahrt vorbei, aussteigen, freundlich die Leute begrüßen und geduldig warten, bis jemand anbieten würde, ob man das Pony einmal sehen wolle. Die Erwachsenen redeten und man saß ordentlich bei Tisch, bekam Kuchen und Kaffee, beziehungsweise Kakao für die Kinder. Möglicherweise war der Kuchen lecker, das konnte ich nicht beurteilen, weil mir der Sinn nach etwas ganz anderem stand.

Wann sagen sie denn endlich mal was von dem Pony? Die gute Erziehung verbot, ungeduldig zu wirken und danach zu fragen. Das schickte sich nicht und wäre auch von den Eltern nicht gerne gesehen gewesen. Also galt es zu warten. Dann endlich, als alle satt waren, kam dann die ersehnte Frage:

„Wer will denn mal das Pony sehen?“ Die Erlösung! Gertrud natürlich! Und das Warten hatte sich gelohnt. Wir gingen also zu einer Art Stall, wo das Pony alleine stand, in einem winzigen Auslauf, der wie ein kleiner betonierter Vorplatz einer Garage anmutete. Ich bewertete das nicht, sondern sah das Pferdchen und dufte es streicheln. Es roch wunderbar und hatte warmes, glattes Fell. Dunkelbraun und friedlich stand es da. Ich konnte es knuddeln und streicheln, mit ihm reden und dabei bewegte es seine Ohren eindeutig zu mir, dem Kind, hin. Das hatte ich bemerkt, das Pferd genoss es, wenn man zu ihm sprach. Dann kam die beste Frage aller Zeiten auf mich zu.

„Willst du einmal drauf sitzen und es reiten?“

„Was ich? Ja gerne, klar, sehr gerne, geht das denn?“

„Ja, Kurt kann dich führen.“

Das war ja ganz verrückt! Ich spürte mein kleines Herz bis zum Hals klopfen, Aufregung und Vorfreude und Erwartung. Jetzt würde ich es wissen, wie es ist, wenn man ein Pferd reitet. Jetzt würde für immer das Geheimnis gelüftet werden, wie es sich anfühlte. Die Frage aller Fragen bekam jetzt die Antwort. Es war einfach nicht zu fassen.

Ich wurde vorsichtig von Kurt auf das Pferd gehoben und aufgefordert, mich an der Mähne festzuhalten. Und dann … saß ich da auf einem Pferderücken, warm und weich. Ich nahm ehrfürchtig einen Teil der Mähne in meine kleine warme Hand und los ging’s. Das Pony machte den ersten Schritt und dann ging es ruhig und gelassen neben Kurt in dem kleinen Auslauf umher. Ich war selig und sprachlos. Das war ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Ich hatte mir ja alles Mögliche vorgestellt, aber so wohlig, so unvollstellbar schön, das hätte ich nicht gedacht!.

Ich fühlte, wie das Pferd mich bewegte, ich saß ganz locker und entspannt da und spürte wie ich sanft von rechts nach links gewiegt wurde und im Einklang mit den Bewegungen des Tieres nicht nur der Körper getragen wurde, sondern auch die Seele zu schweben schien. Das war es, was ich meinte, das war Glück, so fühlte es sich an. Ein Feuerwerk der Gefühle und Freude, voller Ehrfurcht vor dem Pferd.

Wieschön es mich trägt, dachte ich. Ich schloss die Augen und war selig. Das dürfte niemals enden, so will ich mich fühlen immer und immer.

So ging es einige Runden, bis Kurt diese emotionale Stimmung mit dem Satz sprengte:

„So, das reicht, sonst wird es dir sicher langweilig.“

„Nein, das wird es mir nie“, sagte ich, aber die anderen wollten wieder hineingehen und somit war es entschieden. Das Pony sollte in den Stall zurück und die Menschen ins Haus. Ich war noch so voller Eindrücke. Ich verabschiedete mich von dem Pony und legte mein kleines Gesicht dicht an seinen Kopf, bedankte mich in Gedanken für das Glücksgefühl und auch dafür, dass ich es jetzt wusste.

Ich war nun wissend.

Reiten kenne ich jetzt, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn das Pferd einen Menschen trägt, dachte ich. Und ich entschied, es ist nicht so viel anders, wie wenn Holz auf Wasser schwimmt, oder wenn die Wellen der Raddampfer mich im Wasser heben und senken. Jawohl, ich bin jetzt nicht mehr klein und unwissend. Ich kann mitreden, weil ich es erlebt habe.

Nachdem alle sich verabschiedet hatten, wurde die Heimreise angetreten und ich hatte genug zu tun, mir meine Gedanken zu sortieren. Nach dem Erlebnis, was durch gar nichts in der Welt überboten werden konnte, entschied ich mich, vom ersten verdienten Geld Reitstunden zu nehmen und bis dahin den Traum vom Reiten zu hüten und im Herzen zu bewahren wie ein wertvolles Gut, das niemand mir nehmen konnte.

***

Das Leben hatte sich durch diese Erfahrung grundlegend geändert. Die Frage, wie es wohl sein würde, auf einem Pferd zu reiten, war beantwortet. Dieses Glücksgefühl, diese Sehnsucht, wurde mitgenommen ins Leben und fortan schmiedete ich Pläne, wie ich es möglich machen könnte, Reiten zu lernen und vielleicht sogar irgendwann ein Pferd, MEIN Pferd, zu besitzen. Das ist mit acht Jahren ja nicht so einfach. Aber ich fand es realistisch, jetzt schon alles so zu bedenken, dass dem nichts im Weg stand, wenn es dann soweit sein würde.

Allein mit dem Pferd

Es gingen Jahre ins Land, bis sich eine andere Reitgelegenheit ergab. In einem kleinen Dorf in der Eifel in der Nähe von Daun wohnten eine Tante, die Schwester des Vaters, und ein Onkel mit ihrem Sohn. Sie betrieben eine kleine Landwirtschaft, vier Kühe, zwei Schweine und ein paar Hühner. Das reichte für den bescheidenen Eigenbedarf. Zu der Zeit wäre es unbezahlbarer Luxus gewesen, sich einen Traktor zu kaufen. Es gab keinen im ganzen Dorf. Aber es wurde ein Ackerpferd für die Feldarbeit angeschafft. So konnten sie die Kühe entlasten, die sonst zu zweit den Pflug oder Heuwagen ziehen mussten, auch wenn sie tragend waren. Also ein Fortschritt, den meine Eltern sich natürlich auch ansehen wollten. Es war das erste Pferd in der Familie, eine Attraktion. Der Sonntagsausflug hatte damit sein Ziel und ich ließ es mir nicht zweimal sagen, mitzufahren, obwohl ich ansonsten wegen einiger unschöner Erlebnisse dort keine gute Beziehung zu der Verwandtschaft hatte. In dem Fall ignorierte ich diese Gefühle und war dabei. Die Fahrt war nicht weit, ungefähr achtzig Kilometer. Von Boppard aus ging es erst einmal den Berg hinauf in den Hunsrück durch die unvergleichlichen Hunsrückwälder und dann wieder ins Moseltal nach Brodenbach. Die Serpentinen schlängelten sich in sehr engen Haarnadelkurven bergab. Die Mosel, viel kleiner als der Rhein, lag malerisch in die enge Schlucht eingebettet, ein paar Ruderboote glitten flussabwärts über das Wasser, vorbei an Schwänen, die angstfrei den Schiffen nachschauten. Sie kannten das längst, dass Menschen sie in diesen schwimmenden Schalen passierten. Das Moseltal, wo an Werktagen alles geschäftig belebt ist, präsentierte sich an diesem Sonntagmorgen beschaulich und fast verschlafen. Ich sah aus dem Fenster und ließ die Stimmung auf mich wirken, während ich den Gedanken ihren Lauf ließ. Wir überquerten den Fluss und dann ging es wieder bergauf in die Eifel. Ich kannte den Weg, früher hatte ich öfter die Ferien bei diesen Verwandten verbracht. Auch ohne Pferd war ein Lieblingsort der Stall gewesen, wo ich gerne die Kühe besuchte und sie bürstete und mit ihnen sprach. Das wurde von der Tante und dem Onkel immer belächelt. In dem Dorf hielt sich niemand länger im Stall auf, als die Arbeit es nötig machte.

„Was willst du denn immer bei den Kühen, das ist doch nichts für ein Stadtkind und außerdem stinkst du dann nach Kuh und Stall“.

„Ich finde nicht, dass das stinkt. Ich liebe Tiere und die Kühe kennen mich schon“, hatte ich geantwortet.

Es gab die schwarze Lotta und die helle Bella. Sie standen im Stall nebeneinander und gingen auch gemeinsam am Heuwagen, sie schienen sich zu mögen, vielleicht waren sie Freundinnen. Die Kühe waren zu der Zeit für die Bauern zwar auch Milchlieferanten, aber sie mussten eben zusätzlich arbeiten, den Traktor ersetzen. Wenn ein Bauer eine Kuh hatte, die zuverlässig vor dem Pflug lief und gut anzuspannen ging, dann behielt er sie viele Jahre. Dadurch waren sie mir vertraut und ich hatte sie liebgewonnen. Da kam mir die Geschichte in den Sinn, die Vater immer wieder gerne zum Besten gab.

Nach dem Krieg, als viele Bauern keine Kühe mehr im Stall hatten, fing sein Vater, also mein Großvater, an, den Bauernhof wieder aufzubauen. Dafür brauchte er als allererstes eine Kuh, die vor dem Wagen und dem Pflug lief, damit er die Felder bestellen konnte. Also ging er samstags auf den Viehmarkt, um eine bezahlbare Kuh zu erstehen. Er hatte nur wenig Geld und hoffte ein Tier zu finden, das seinen Anforderungen entsprach. Wie alle Käufer betrachte er sich das Angebot und fand eine Kuh, die zum Verkauf stand, die recht gut genährt aussah und kräftig wirkte. Der Verkäufer beteuerte, sie sei brav und gesund, gebe Milch und arbeite gut. Sie war so günstig im Preis, dass man misstrauisch werden konnte. Aber wegen des wenigen Geldes, was zur Verfügung stand, wurde mit Handschlag der Handel gemacht und die Kuh gehörte nun meinem Großvater. Er ging stolz mit ihr nach Hause und das Tier lief artig mit. Zuhause wurde er bewundert von allen Nachbarn, zumal als sie den Preis hörten, welch ein Schnäppchen ihr Kumpel da wohl gemacht hatte. Mein Großvater war auch wirklich sehr zufrieden, die Kuh gab Milch, ließ sich gut melken und alles war bestens.

Dann kam der Tag im Frühjahr, wo das Feld bestellt werden musste. Also nahm er den Pflug aus dem Winterschlaf heraus und die Kuh und schirrte sie an. Und los ging es auf das Feld. Das waren noch die Zeiten vor der Flurbereinigung und alle Bauern hatten ihre Grundstücke irgendwo außerhalb der Dörfer weit verstreut. Man musste teilweise eine Stunde und länger gehen, um zu einem Feld zu kommen. Deswegen bekamen die Bauern von ihren Frauen auch das Mittagessen in einem „Henkelmann“ mit aufs Feld, weil es sich nicht lohnte, beziehungsweise zu weit war, nach Hause zu kommen. Da auch keiner der Bauern eine Armbanduhr hatte, wurden für alle Leute in diesen katholischen Dörfern zweimal täglich die Kirchenglocken geläutet: mittags um Punkt zwölf (der Engel des Herrn) und um achtzehn Uhr (Feierabendglocken).

Mein Großvater ging also zufrieden auf sein Feld. Über eine Stunde brauchte er für den Weg, weil die Kuh ja fest angeschirrt war und den Pflug auch schon auf dem Hinweg zum Feld ziehen musste. Dort angekommen legte er seinen Proviantbeutel zur Seite und fing an, das Feld umzupflügen. Das ging fabelhaft. Das brave Tier zog den Pflug kräftig und ließ sich gut lenken und wenden. Es blieb stehen, wenn es musste und zog an, wenn es sollte. Insgeheim war mein Großvater stolz und froh mit diesem Kauf. Nach einiger Zeit, er hatte allmählich auch schon Hunger, dachte er, nach dem Stand der Sonne müsste es bald Mittag sein. Er war gerade am Ende einer Furche angelangt, hielt die Kuh an und ging zu seinem Mittagessen, was er sich mitgebracht hatte, um eine kurze Essenspause einzulegen. Da erschallten auch schon die Glocken im Dorf und der Bauer biss in sein Pausenbrot. In dem Moment hörte er ein Klirren und sah nur noch, wie die Kuh sich umdrehte und schnurstracks mit ihrem Geschirr und dem Pflug nach Hause ging. Der Bauer rief und schimpfte und rannte hinterher. Je mehr er schrie und lief, desto schneller wurde die Kuh und weg war sie, unmöglich sie einzuholen. Der Bauer trat gegen eine Ackerscholle, fluchte leise vor sich hin, packte sein Essen wieder ein und ging hinterher. Lange vor ihm kam die Kuh zu Hause an und stand schon im Stall, allerdings nur so weit wie sie kam, mit angeschirrtem Pflug. Der stand noch draußen und sie war in der Stallgasse. Der verärgerte Bauer schirrte sie aus und stellte sie auf ihren Platz und überlegte, was da wohl vor sich gegangen war. Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Er ging wieder zum gleichen Acker, um ihn fertig zu pflügen. Die Zeit drängte, denn mit solcher Handarbeit brauchten die Bauern im Frühjahr jeden Tag, um alle Grundstücke für die neue Saat vorzubereiten. Die Kuh stellte sich brav und war sich keiner Schuld bewusst. Sie zog und arbeitete strebsam genau bis zur Mittagszeit. Die Glocken läuteten, der Bauer war mitten in einer Furche, da drehte das Tier sich vehement um und ging nach Hause, es war nicht zu halten, es war einfach nichts zu machen. Verärgert stellte der Bauer fest, dass da ein Programm abläuft und überlegte sich am nächsten Tag ein anderes Grundstück zu bearbeiten, wo es am Waldrand Bäume gab, da würde er die Kuh kurz vor den Glocken anbinden und dann könne er, wenn sie sich beruhigt hatte, weiter arbeiten. Der Plan war gut, er klappte aber nicht. Sie wurde angebunden, hörte die Glocken und gebärdete sich wild, um nach Hause zu gehen. Der Bauer wartete bis sie sich beruhigt hatte, aß inzwischen sein Mittagessen und löste die Anbindung danach, um weiter zu arbeiten. Endlich frei ging das Tier nach Hause, egal, was der Bauer wollte. Es war verhext. Jetzt wusste mein Großvater, warum die Kuh so günstig war und es blieb ihm nichts anders übrig, als sie wieder zum Markt zu bringen und genauso wie sein Vorgänger gute Miene zu bösem Spiel zu machen und sie gegen eine Kuh einzutauschen, die einfach auf dem Acker blieb, zu jeder Zeit, Glocken hin oder her.

Ich musste wieder an den Onkel denken, den ich nicht mehr mochte. Früher haben sich Erwachsene manchmal böse Scherze mit Kindern erlaubt, ohne zu überlegen, was das für eine Kinderseele bedeutete. Dieser Onkel sagte eines Tages: „Es gibt ein neues Kälbchen im Stall. Das kannst du haben, wenn du willst, du hast Kühe ja so gerne.“ Das konnte ich kaum glauben aber er sagte das so überzeugt, ich ging mit ihm in den Stall und da stand ein blondes Kalb mit gelocktem Fell und sehr, sehr niedlich. Ich war zu jung, um die Tragweite zu erkennen und natürlich auch zu froh, ein eigenes Kalb geschenkt zu bekommen. Ich nahm das vermeintliche Geschenk an und verkündete stolz, ein eigenes Kalb zu haben. Mein Einwand, was ich denn nach den Ferien machen könnte, wenn ich ja wieder zur Schule müsse und nach Hause fuhr, war schnell niedergeschlagen. Der Onkel meinte, das ließe sich alles regeln, das Kalb könne gebracht werden und zu Hause finde sich ein Weg. Ich dachte nicht groß weiter und vertraute dem Mann, dass er es schon wissen würde, wenn er das sagte.

Erwachsene wissen ja meistens, wie man was macht, also wird es schon einen Weg geben, dachte ich. Es war ein tolles Gefühl mit meinem Kalb. Es war sehr zahm und ich konnte es streicheln und bürsten und sogar ein bisschen auf der Wiese mit ihm gehen. Manchmal bockte es auch wild umher, aber auch kleine Stücke gemeinsamen Weges waren drin. Es wuchs und es nahte auch mein Ende der Ferien. An einem Morgen sagte der Onkel: „Jetzt ist es soweit, das Kalb muss jetzt zu dem Mann gebracht werden, der es dann zu dir bringt. Willst du das machen?“

Klar wollte ich das, ich erklärte dem Kalb, dass das jetzt so sein müsse, und wir uns dann wiedersehen würden. Es kam artig mit durch das ganze Dorf und ich führte es froh und nichtsahnend bis zum Ziel.

Dort angekommen kam uns ein Mann mit gestreiftem Kittel entgegen und er nahm mir das Kalb ab. Ich verstand das nicht, wurde misstrauisch und er führte es ins Schlachthaus. Ich stand hilflos daneben, schrie HALT! Und erlebte, wie es an den Füßen hochgezogen und getötet wurde. Ich stand unter Schock, mir wurde schwindelig und übel, und wie aus der Ferne hörte ich die beiden Männer lachen, die das wahnsinnig lustig fanden, wie naiv Kinder doch sind und alles glauben, was man sagt.

Das Kalb blutete aus dem Hals und mir blutete das Herz. Ich konnte nicht sprechen, ich war gelähmt, seelisch und körperlich. Ich wusste nicht, ob das jetzt real war oder ein Alptraum. Ich saß auf dem Boden und spürte nichts mehr. Alles war fremd und irreal. Entfernt, nicht diese Welt.

Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort saß, bis irgendwann der Onkel kam, mich vom Boden hochnahm und sagte: „So, jetzt müssen wir nach Hause gehen, es gibt bald Essen.“ Ich wehrte mich nicht, ich ging neben ihm her und erinnere den Weg nicht. Meine Beine gingen einfach, ich war wie ein Automat, wie etwas Programmiertes. Leer. Geschockt. Nicht mehr zurechnungsfähig.

Zu Hause ging ich alleine in die Wiese, wo ich mit dem Kalb vorher gespielt hatte und setzte mich schweigend hin. Ich streichelte mit den Händchen das Gras, was von dem Kalb berührt worden war. So saß ich lange Zeit stumm, stoisch, wie tot. Der Kopf war leer.

Niemand nahm davon Notiz oder schaute nach mir. Kälber zu schlachten war etwas ganz Normales.

Irgendwann nach langer Zeit auf der Wiese spürte ich, wie Bilder in mir entstanden, das Kalb, wie es spielte und das Kalb, wie es hing. Und plötzlich konnte ich weinen, schluchzen, wimmern, mich auf den Boden legen und mit den Tränen die Orte berühren, wo es gelaufen war. Ich konnte trauern und Wut haben und konnte anfangen zu verarbeiten.

Es hat lange gedauert, bis ich irgendwie damit fertig wurde, die Bilder haben sich bis heute nicht verloren und die Gefühle auch nicht.

Das Erlebnis hat mich unauslöschlich geprägt. Ich hatte viel gelernt, über Erwachsene, wie sie Kinder einschätzen, dass sie nicht grundsätzlich glaubwürdig sind, grausam sein können und dass sie Tiere und Kinder nicht verstehen. Ich hatte viele Jahre damit zu tun, diese Erinnerungen in mein Leben zu integrieren, nicht depressiv zu werden und dennoch an den Menschen schlechthin zu glauben und an mich.

Diese Gedanken hatten mich auf der Autofahrt zu dem Stall begleitet, den ich jetzt wieder betreten würde. Obwohl es schon etliche Jahre her war, kam es mir kurz vor und sicherlich nicht harmloser oder gar ausgelöscht. Ich konnte jetzt nur besser damit umgehen, reifer und älter geworden, wie ich war. Ungezählte Stunden hatte ich darüber nachgedacht und damit innerlich gearbeitet und vieles verstanden.

Jetzt wollte ich dem Leben entgegensehen, ganz bewusst. Es war mein Weg, den ich da ging, und den ich mit aller Entschlossenheit der Jugend ernsthaft und wertschätzend dem Tier gegenüber beschreiten würde. Ich wollte dem Pferd in diesem Stall die Gefühle entgegenbringen, die es verdient hatte und keine Altlasten auf es abladen. Ich wollte die schönen Gefühle und Erfahrungen von meinem Ponyerlebnis wiederholen und überprüfen. Fühlen, riechen, berühren froh sein.

***

Das Auto meines Vaters hielt auf dem Hof des Hauses an, wir waren da. Alle stiegen aus und wir wurden von Tante, Onkel und Sohn begrüßt, die uns bereits erwartet hatten und ins Haus baten. Ich begrüßte höflich, wie es laut unserer Erziehung zu erwarten war, und um mich von dem Onkel zu distanzieren, blieb ich gleich draußen und wollte das Pferd sehen.

Der Sohn zeigte es mir.

„Das ist Hertha“, sagte er und öffnete die Stalltür. Da stand sie, die dicke Hertha, kräftig und wohlgemut, wie es schien. Ich fand sie riesig und mächtig. Nicht, dass ich Angst hatte, aber es war schon eine imposante Größe und es gab keine Chance mit meinen Händen bis auf den Rücken hinauf zu langen.

„Oh, die ist aber groß“, meinte ich. „Kannst du sie mal aus dem Stall rausholen?“

„Klar, kein Problem, willst du sie mal reiten?“

„Sicher, aber wie denn, habt ihr einen Reitplatz gebaut?“

„Nein, das ist ja ein Ackerpferd, ein Kaltblut, eigentlich nicht so gut zum Reiten gemacht, aber die Hertha ist so brav, die kann man einfach reiten und lenken.“

„Wie macht man das denn?“

„Die versteht alles, du brauchst nur am Zügel zeigen, wo du hinwillst, dann macht sie das.“ Hertha war ein wohlerzogenes Ackerpferd und kannte natürlich die Navigation durch das Gebiss im Maul, es saß ja auch beim Pflügen keiner drauf, sie wurde nur durch die Zügel dirigiert.

„Willst du es mal probieren?“

„Ja, aber wohin soll ich denn?“

„Ich reite mal eine Runde mit, dann zeige ich dir den Weg.“

Er legte dem Pferd ein Kopfgeschirr an, Gebiss ins Maul, nahm die Zügel nach hinten und schwang sich drauf. Das sah recht gekonnt aus, ich hätte das nicht nachmachen können. „Komm, ich helfe dir hoch, gib mir die Hand.“ Das tat ich und er zog mich hoch hinter sich. Dort konnte ich gut sitzen und hielt mich an ihm fest, als es losging.

Und schon spürte ich die ersten kräftigen Schritte Herthas. Das war aber was! Wie ein großes Urtier stapfte sie die Dorfstraße entlang. Es war Sonntag, es kam kein Auto und die Straße lag ruhig vor uns. Hertha ging munteren Schrittes. Womm, womm, womm, klangen ihre Hufe auf dem Untergrund. Ich fühlte es bis in meinen Körper vibrieren, wenn der Huf auf den Boden aufsetzte. Anders als bei dem Pony, aber schön, sehr schön. Sie kannte tatsächlich den Weg, den sie gehen durfte. Ohne dass da viel gelenkt wurde, schlug Hertha irgendwann einen Weg nach links ein und dann bald wieder links. Ich kannte den Weg, den war ich früher manchmal mit den Kühen gegangen, wenn sie von der Weide nach Hause geholt wurden. Er führte kurz vor dem Hof durch einen Bach, an dem hielten wir immer an und ließen die Kühe saufen, bis sie satt waren, und dann ging es die letzten Meter nach Hause in den Stall. Auch Hertha musste durch diesen Bach. Im Sommer war er nur knietief, also kein Ding für sie und sie hatte auch keinen Durst. Sie stapfte ungebremst durch das Wasser und weiter bis vor die Stalltür, wo wir ja gestartet waren. Ein deutliches „Brrrr!“, brachte sie zum Stehen und fertig war der Ausritt.

„Schade“, sagte ich, „das hat mir gut gefallen, muss ich schon absteigen?“

„Nein, aber ich habe keine Lust mehr, ich will ins Haus zu den anderen. Du kannst, wenn du willst, noch weiter reiten.“

„Ja gut, gerne“, sagte ich und spürte zeitgleich ein gemischtes Gefühl von Vorfreude und Bedenken: Ganz alleine mit Hertha sein zu können und andererseits eben genau das: Ganz alleine mit Hertha zu sein, die ich nicht kannte und die ich vielleicht doch nicht wirklich manövrieren könnte, wenn was schief ging. Zu spät, ich hatte es schon gesagt, nicht lange nachgedacht und gezögert, ich versuchte es.

Wahrscheinlich geht es einfach auch.

In dem Moment, als ich dann wirklich alleine auf diesem Ross saß, bekam es von dem Jungen noch einen Klapps auf den Hintern mit der Aufforderung zu gehen und dann marschierte Hertha wieder los, wie zuvor, als wir noch zu zweit da saßen.

Es war wie in einem Märchen. Es hätte auch ein Drache sein können, ich saß fast im Spagat auf einem warmen breiten Rücken, der gemütlich schaukelnd losstapfte. Hertha war beschlagen und ich hörte jetzt auch zusätzlich zu dem freundlichen Womm-Womm auch das Metall auf der Straße, wie sie die Hufe hinsetzte. Es klang wie ein zauberhafter Rhythmus der Sicherheit, es war gewaltig, ich saß hoch oben in der Welt, ein Fabelwesen trug mich sicher hindurch. Mir konnte nichts passieren, ich war glücklich, zufrieden, begeistert.

Auch das ist Reiten, dachte ich, ähnlich und doch ganz anders. Diese Kraft, die Stärke und Gelassenheit hatte ich bei dem Pony so nicht wahrgenommen. Das hatte sich wie ein sanftes Wiegen und federleichtes Getragenwerden angefühlt. Hier war es pulsierend, kraftvoll, energetisch. Ich konnte mir vorstellen, niemand kann an mich heranreichen, man geht durch dick und dünn, tief auf die Kraft und Zuverlässigkeit des Pferdes vertrauend. Ein Wohlbehagen umarmte mich und ich war bezaubert, mehr als nur begeistert. Es gab keine Worte dafür, alles hätte das wahre Erleben verharmlost und nicht auf den Punkt gebracht. Herrlich, himmlisch, toll, super – nein, das reichte alles nicht!

DAS war … Reiten.

Eine phänomenale Erfahrung, eine Erweiterung des Lebensraumes. Ich wusste plötzlich etwas, was vorher ein Traumbild, eine Erwartung oder eine Vorstellung war. Ich hatte sogar den Vergleich von zwei ganz unterschiedlichen Tieren, groß und kraftvoll, klein und zart. Ich konnte die Gemeinsamkeiten spüren und die Unterschiede und beides war die Faszination schlechthin für mich.

Ich war mit der geduldigen Hertha mehrere Runden gestapft, bis man uns auf dem Hof abfing und mich aufforderte, herunterzuklettern. Dankbar für dieses Erlebnis versuchte ich noch ihren dicken Hals zu umarmen und drückte ihr einen Kuss auf die Nüstern. Auch sie waren groß und fühlten sich wie Samt an. Ihr Maul passte nicht in meine Hand, sie wirkte wie eine gute Riesenmutter, wohlwollend und verständnisvoll.

Wenn ich nur wüsste, was sie jetzt denkt, ob ihr das auch gefallen hat, so ein Sonntagsspaziergang mit mir, oder ob sie lieber im Stall gestanden hätte? Was denken Pferde eigentlich? Was fühlen sie? Was wollen sie? Wollen sie geritten werden? Diese Gedanken „Was Pferde wollen“ sollten mich mein ganzes Leben begleiten. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht.

Die erste Reitstunde

Bis zu meinem nächsten Erlebnis mit Pferden sollten jetzt einige Jahre vergehen. Das Interesse an Pferden und grundsätzlich an Verhaltensbiologie wuchs. Ich kaufte und besorgte mir Bücher über Verhaltensforschung bei Primaten, las Bücher von Horst Stern über Pferde und alles was ich bekommen konnte über Naturvölker, ihr Leben mit der Natur, den Kindern und den Tieren.

Mich faszinierten Theorien von Prägezeiten und immer mehr fing ich an, Brücken zu schlagen zwischen Mensch und Tier. Was bedeuten Prägezeiten bei höheren Säugern, hat der Mensch auch ähnlich wie die Primaten vergleichbare Entwicklungszeiten? Diese Gedanken motivierten mich, als Beruf Geburtshilfe zu erlernen. Ich wollte so gerne von Anbeginn dabei sein, wenn das neue Leben begrüßt wird und stellte mir vor, bei entsprechender Ausbildung, viel für Mütter und Kinder tun zu können. Ich bewarb mich in Mainz in der Hebammenschule, die mich nicht annahm, mit der Begründung ich sei zu schmächtig, zu dünn und instabil. Früher hatte man anscheinend noch das Bild von der Hebamme, der stämmigen Frau, die mit kräftigen Armen das Kind auf die Welt holte.

Sehr enttäuscht trat ich dennoch ein Praktikum im Krankenhaus an und entschied den Weg zu gehen, Krankenschwester zu werden. Auch so konnte man Kontakt zu Säuglingen oder Müttern bekommen. Es war zwar eine Notlösung, aber ich konnte unmittelbar starten und wollte sehen, was sich daraus machen ließ.

Schlussendlich entschloss ich mich, nach dem Praktikum die Ausbildung als Krankenschwester erst einmal zu beginnen und dann auf mich zukommen zu lassen, was sich ergeben würde. Nach wenigen Wochen bekam ich mein erstes, wenn auch kleines Gehalt.

Inzwischen hatte ich meine Freundin Sigrid kennengelernt, die bereits als Schulassistentin tätig war. Ich erinnerte mich an meinen Vorsatz vor etlichen Jahren und erzählte ihr, dass ich mir vorgenommen hatte, von meinem ersten Geld Reitstunden zu nehmen. Sie war nicht begeistert, meinte, dass Pferde ihr eigentlich nichts sagen. Ich erzählte ihr euphorisch und malerisch, wie toll das sei, wie es sich anfühlte, wie gemütlich, und dass sie sicherlich sehr viel Freude haben würde. Man stelle sich das nicht so schön vor, wie es dann wirklich sei.

Die kleine Maria Gracia, zum ersten Mal habe ich eine Geburt miterlebt.

Unter den Umständen sagte sie mir zu, sie sei dabei und wir suchten den Reitstall des Ortes auf, um uns anzumelden. An dem Tag war da niemand anzutreffen. Es gab einen Stall mit Doppeltüren und die obere Hälfte stand offen, wie in Boppard bei den Sonntagsspaziergängen auch. Die Pferde schauten mit den Köpfen heraus und ich sprach sie an und ging recht dicht heran. Da legten sie die Ohren an und signalisierten, dass ich das nicht machen sollte, dass sie alles andere als froh darüber waren, mich zu sehen. Ich war erschrocken und enttäuscht. Dennoch ließ ich mich nicht davon abbringen an einem anderen Tag, der nicht Ruhetag war, noch einen Versuch zu starten und es klappte dann auch. Wir trafen auf den Reitlehrer des Vereins, nicht mehr ganz jung und eher unsportlich von Gestalt. Beim Näherkommen rochen wir eine Alkoholfahne. Er fragte uns, was wir wollten, und wir sagten, dass wir reiten lernen wollten und dazu gerne einen Termin vereinbaren würden.

Wir bekamen den Termin für eine Einzelstunde am nächsten Mittwochmorgen. Ganz verrückt! Ich hatte gerade meine erste Reitstunde gebucht. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, den ich vor langer Zeit mit acht Jahren als viel zu weit weg erlebt hatte. Das zu weit weg, war jetzt da. Die Jahre waren vergangen und das Schicksal hatte mich viel erleben lassen. Jetzt kam der bedeutende Schritt in meinem Leben, ich fing an reiten zu lernen und ich wusste auch, das muss jetzt ja nicht mehr enden. Ich werde immer Geld verdienen und ich werde immer Reitstunden bezahlen können. Davon ging ich fest aus und somit war es ein Anfang von einer langen geplanten Zeit als Reiterin.

***