9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

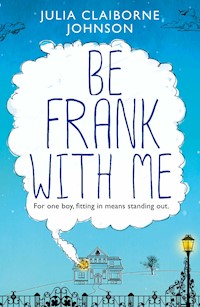

Frank Banning ist klüger als der Großteil der Menschheit und verfügt über ein enzyklopädisches Wissen. Dennoch hat er in der Schule so seine Probleme, und das Leben mit ihm ist kein Zuckerschlecken für seine Mutter Mimi. Die Bestsellerautorin schafft es seit Jahren nicht, ihr zweites Buch abzuliefern. Um sie zu unterstützen wird ihr die junge Alice geschickt, die schon bald ahnt, was das Problem ist: Frank. Denn der Junge ist anders als andere Kinder, und in seiner Welt ticken die Uhren anders. Während Alice sich noch fragt, wie eigentlich der adonishafte Klavierlehrer Xander ins Bild passt, überschlagen sich die Ereignisse – bis so einiges in Flammen aufgeht und jeder von ihnen seine Geheimnisse preisgeben muss ...

Die unglaublich komische und herzzerreißende Geschichte einer ganz besonderen Familie.

“Ein großer Spaß – lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show.” New York Times Book Review. „Johnsons Figuren sind so bezaubernd, durchgeknallt und wagemutig, dass man nach der letzten Seite gleich wieder von vorn anfangen müsste.“ Library Journal.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 475

Ähnliche

Informationen zum Buch

Er kann tanzen wie Fred Astaire, er kleidet sich stets wie ein Gentleman, und er kokelt für sein Leben gern – Frank ist neun Jahre alt und anders als alle anderen …

Die junge Alice wird nach Los Angeles geschickt, um der Bestsellerautorin Mimi Banning über eine schon seit Jahren währende Schreibblockade hinwegzuhelfen. Dort angekommen, muss sich Alice dann vor allem um Frank, den neunjährigen Sohn der Autorin, kümmern. Doch Frank ist anders als andere Kinder, und seine Welt funktioniert nach eigenen Regeln.

Mit viel Herz und Humor und voller filmreifer Momente erzählt Johnson eine außergewöhnliche, grandios komische Familiengeschichte.

Name: Julian Francis Banning, genannt Frank

Alter: 9 Jahre, fast 10

Besondere Kennzeichen: Ist klüger als 99,7 Prozent der Bevölkerung. Darf auf keinen Fall angefasst werden. Ist stets gekleidet wie ein Gentleman. Schläft nicht.

Besondere Interessen: Filmklassiker, Hausdurchsuchungen

Bester Freund: ein ständig verschwundener Klavierlehrer

Frank Banning ist klüger als der Großteil der Menschheit und verfügt über ein enzyklopädisches Wissen. Dennoch hat er in der Schule so seine Probleme, und das Leben mit ihm ist kein Zuckerschlecken für seine Mutter Mimi. Die Bestsellerautorin schafft es seit Jahren nicht, ihr zweites Buch abzuliefern. Um sie zu unterstützen wird ihr die junge Alice geschickt, die schon bald ahnt, was das Problem ist: Frank. Denn der Junge ist anders als andere Kinder, und in seiner Welt ticken die Uhren anders. Während Alice sich noch fragt, wie eigentlich der adonishafte Klavierlehrer Xander ins Bild passt, überschlagen sich die Ereignisse – bis so einiges in Flammen aufgeht und jeder von ihnen seine Geheimnisse preisgeben muss.

Die unglaublich komische und herzzerreißende Geschichte einer ganz besonderen Familie.

»Ein großer Spaß – lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show.« New York Times Book Review

»Johnsons Figuren sind so bezaubernd, durchgeknallt und wagemutig, dass man nach der letzten Seite gleich wieder von vorn anfangen müsste.« Library Journal

Julia Claiborne Johnson

Willkommen in der unglaublichen Welt von Frank Banning

Aus dem amerikanischen Englisch von Teja Schwaner und Iris Hansen

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Prolog

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Teil 2

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Teil 3

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Teil 4

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Teil 5

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Teil 6

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Dank

Über Julia Claiborne Johnson

Impressum

Leseprobe aus: Kristin Hannah – Die Nachtigall

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Für Chris, Will und Coco,

die mich jeden Tag zum Lachen bringen,

und Eileen Schnurr,

der es sehr gefallen hätte, das hier zu sehen

Prolog

Weil der Mercedes-Kombi in dem Feuer explodiert war, fuhren Frank und ich mit dem Bus zum Krankenhaus. Auf meinen Hinweis, dass wir mit dem Taxi in nicht einmal der Hälfte der Zeit dort sein könnten, antwortete er: »Taxi fahre ich nur mit meiner Mutter. Und du, Alice, bist nicht meine Mutter.«

Das war unbestreitbar eine Tatsache. Und hatte der Kleine sich an einer solchen Tatsache erst einmal festgebissen, war es sinnlos, ihm mit praktischen Argumenten zu kommen. »Also gut«, sagte ich. »Nehmen wir den Bus.«

Nicht lange nachdem wir den Bus bestiegen hatten, sagte Frank: »Die Leute starren mich an.«

»Na und? Du bist eben schön anzusehen.« Auch das war eine Tatsache. Frank hatte das engelsgleiche Aussehen, das Jungen in seinem Alter manchmal zu eigen ist: die Haut rosig, hell und glatt, übergroße dunkle Augen mit absurd langen Wimpern, die Nase mit Sommersprossen übersät. Er war ein Rotschopf, hatte aber nicht jene aberwitzig orangefarbene krause Matte, die Kindern im Alter von vier Jahren einen Auftritt im Werbefernsehen beschert und dann, sobald sie zu blassgesichtigen, pummeligen Elfjährigen herangewachsen sind, für ihre Ächtung sorgt. Franks Haar war von einem Irish-Setter-Kastanienrot, wie man es im echten Leben so gut wie nie zu sehen bekommt. Glänzend und kräftig, fiel es mit so lässigem Schwung in seine Stirn, dass man am Rande der Szene einen Stylisten vermutete, der den stets perfekten Sitz überwachte. Die Casting-Agenten zu Technicolor-Zeiten wären verrückt nach ihm gewesen.

Was jedoch die anderen Fahrgäste in seinen Bann zog, war nicht Franks Aussehen, nicht an einem Ort wie Hollywood, wo hinreißende Kinder so normal sind, dass man sie sogar in Stadtbussen sieht. Nein, was die Leute zum Starren brachte, war sein Look. Bevor wir an jenem Morgen das Haus verließen, hatte er sein Haar hartversiegelt wie ein kleiner Rudolph Valentino, und er trug ein Hemd mit Vatermörder, eine weiße Fliege und Weste, einen Frack, passende Hosen und Gamaschen. Außerdem einen Zylinder, den er auf der Fahrt zum Krankenhaus auf den Knien balancierte, nachdem er unserem Busfahrer, der diesen bewundernd musterte, erklärt hatte: »Ein Gentleman legt seinen Hut ab, sobald er einen Raum betritt.«

Ich war die einzige Person im Bus, die verstand, welch großes Opfer er brachte, indem er den Zylinder nicht auf dem Kopf trug. Draußen in der Welt musste Frank zu hundert Prozent zugeknöpft sein, verschnürt und behelmt, auch bei vierzig Grad im Schatten. Der Jahreszeit unangemessen würden Vernunftbesessene diese Art, sich zu kleiden, wohl nennen, Modebewusste dagegen sprechen von Style.

»Alice, könntest du dafür sorgen, dass die Leute, die mich anstarren, aufhören, mich anzustarren?«

»Das kann ich nicht«, sagte ich. »Schließ die Augen, dann siehst du sie nicht.«

Er befolgte meinen Vorschlag und lehnte den Kopf an meine Schulter. Beinahe hätte ich den Arm um ihn gelegt, aber ich konnte mich noch rechtzeitig bremsen. Ein Hauch von Feuergeruch stieg mir in die Nase, vielleicht auch ein wenig Schwefel. Normalerweise duftete Frank nach einer Mischung aus Lavendel, Rosmarin und Jungsschweiß, und daher nahm ich an, dass Rauchschwaden bis in seine Kleiderkammer vorgedrungen waren, wenngleich sie selbst vom Feuer verschont geblieben war.

Ich würde seine gesamte Garderobe in die Reinigung bringen müssen. Ich würde einen Leihtransporter brauchen.

»Sie starren nur, weil du das einzige Kind im Bus bist, das einen Frack trägt«, fügte ich hinzu.

»Ich habe mich für den Wrack entschieden, weil ich mich genau so fühle. Ich bin in Trauer«, sagte er. Er richtete sich auf und drehte mir das Gesicht zu, wobei er seine Augen geschlossen hielt.

»Deine Mutter wird wieder gesund«, sagte ich. Ich hoffte, dass das keine Lüge war. »Fürs Protokoll, dein Anzug wird F-r-a-c-k buchstabiert, nicht W-r-a-c-k.«

»Rechtschreibung liegt mir nicht.«

»Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen.«

»Ich glaube, Albert Einstein war auch nicht gut in Rechtschreibung«, sagte Frank und lehnte sich wieder an mich. »Seine Rechtschreibung war schlecht, seine Handschrift grauenhaft. Trotz dieser Unzulänglichkeiten hat Albert Einstein jedoch 1921 den Nobelpreis für Physik gewonnen. Glaubst du, Einsteins Mutter scherte sich um seine Rechtschreibung und Handschrift?«

»Wahrscheinlich«, sagte ich. »Mütter sind so. Sie müssen sich mit solchen Banalitäten herumplagen, meinst du nicht?«

Als Frank nicht antwortete, wurde mir klar, dass er eingeschlafen war, worüber ich froh war. Die Fahrt würde lange dauern, und er schlief so gut wie nie. Er musste total erschöpft sein. Ich jedenfalls war es. Was es nicht gerade leichter machen würde, mit dem umzugehen, was uns im Krankenhaus erwartete. Man hatte Franks Mutter nach dem Brand für drei Tage zur psychiatrischen Beobachtung dabehalten.

Franks Mutter war M.M. Banning, die berühmteste Eremitin, die die Literatur zu bieten hatte.

Lange bevor sie berühmt oder zur Einsiedlerin geworden war, hatte Franks Mutter – beziehungsweise meine Chefin – als neunzehnjährige College-Absolventin aus Sonstwoville in Alabama den Roman »Pitched« geschrieben, der ihr im zarten Alter von zwanzig Jahren einen Pulitzerpreis und einen National Book Award einbrachte. Er wurde zu einem der seltenen Bücher – mehr als eine Handvoll dürfte es davon nicht geben –, von denen dreißig Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung immer noch jedes Jahr etwa eine Million Exemplare verkauft werden. In »Pitched« ging es um einen attraktiven, rätselhaften und namenlosen Baseballspieler, der die halbe Welt begeisterte, bevor er durchdrehte. Der Roman war kurz, einfach geschrieben, und am Schluss starb jemand; eine Verknüpfung, die ihm einen Platz im Lehrplan einer jeden Highschool in Amerika verschaffte. Im Laufe der Zeit wurde das Buch zur Metapher für menschliche Katastrophen schlechthin, zu einer dienlichen Parabel für jeden, der die Geschichte eines gescheiterten Sportlers oder einer ähnlich verdammten Seele zu erzählen hatte. Man deponiere eine Ausgabe von »Pitched« auf dem Nachttisch des Protagonisten, und das lesende Publikum ahnt schon, was los ist: Oh-oh.

Soweit bekannt, hatte M.M. Banning nach »Pitched« nie wieder eine Zeile zu Papier gebracht.

Teil 1

Wer ist Frank?

1

Mimi ist kratzbürstig«, sagte Isaac Vargas zu mir, als er mich fragte, ob ich nach Kalifornien gehen würde, um für M.M. Banning zu arbeiten, während sie ihren langersehnten zweiten Roman schrieb. Ich war seit einem Jahr seine Assistentin in dem Verlagshaus in New York City, das ihren literarischen Kassenschlager Ende der siebziger Jahre herausgebracht hatte. Als junger Lektor hatte Mr. Vargas »Pitched« aus einem Stapel unaufgefordert eingesandter Manuskripte gezogen und war M.M. Bannings Lektor geblieben. Theoretisch zumindest, da es nach dem ersten Manuskript keine weiteren gegeben hatte, die er hätte lektorieren können. Auch Kontakt hatte kaum stattgefunden. Vor ihrem Anruf hatte Mr. Vargas zuletzt mit ihr gesprochen, bevor ich geboren wurde.

»Mimi sitzt in der Klemme. Sie muss diesen Roman schreiben, und sie muss es schnell tun«, erklärte er. Sie suche jemanden, der sie im Umgang mit Computern unterstützen und ihren Haushalt führen sollte, bis sie fertig war. »Sie braucht eine intelligente und kompetente Person, eine Person, der wir vertrauen können. Ich hab an Sie gedacht, Alice.«

Das musste ich erst einmal verarbeiten. Für meine Mutter war »Pitched« schon immer das beste Buch der Welt gewesen. Schloss ich die Augen, sah ich noch die Ausgabe aus ihren Mädchentagen vor mir. Sie hatte das Taschenbuch so oft in ihren Händen gehalten, dass der Einband sich anfühlte, als sei er aus Stoff. Die vergilbten Seiten waren steif, und dort, wo sie die Ecken umgeklappt hatte, fehlten an einigen Stellen kleine Papierdreiecke. Der Klappentext auf der Rückseite lautete: Ein gefühlvolles Werk voll unglaublicher Erkenntnisse, eine aufsehenerregend begabte Schriftstellerin. Eine der wichtigsten Stimmen dieser oder jeder anderen Generation. Auf Anhieb ein Klassiker.

Darunter war ein Foto der jungen M.M. Banning abgedruckt. Kurz geschorenes karottenrotes Haar, große schokoladenbraune Augen hinter einer schweren maskulinen Brille. Sie trug eine Strickjacke, in der sie zu versinken drohte, und erinnerte eher an einen Knaben in Papis Klamotten als an eine junge Frau auf der Schwelle zum dritten Lebensjahrzehnt. Meine Mutter war ein so großer Fan, dass sie als junge Schülerin jedes Jahr zu Halloween die Strickjacke und Brille ihres Vaters stahl, um als M.M. Banning verkleidet von Tür zu Tür zu gehen. Sicherlich hätte sie auch mir gern die Strickjacke meines Vaters angezogen und mir seine Brille aufgesetzt, aber als ich das Halloween-Alter erreicht hatte, war er nicht mehr da.

»Ha!«, sagte Mr. Vargas, als ich ihm von meiner Mutter erzählte. »Das Lustige daran ist, dass Mimi sich für das Foto meine Strickjacke und meine Brille ausgeliehen hatte, weil ihr nichts gefiel, was die Stylistin ihr zum Anziehen vorschlug. Außerdem bat sie darum, ihr einen Bürstenhaarschnitt zu verpassen. ›Sie wollen einen Pixie-Schnitt‹, sagte die Stylistin zu ihr. ›Nein, ich will wie eine Schriftstellerin aussehen‹, sagte Mimi. ›Nicht wie irgendein Mädchen, das nur in den Festausschuss gewählt wurde, damit die Ballkönigin hübscher wirkt.‹ Als ich ihr sagte, wie sehr mir das Foto gefiel, meinte Mimi: ›Wissen Sie, wer es hassen wird? Meine Mutter. Das ist für mich das Beste daran.‹«

»Und hat ihre Mutter es gehasst?«

»Ich glaube nicht, dass sie es je zu Gesicht bekam«, sagte Mr. Vargas. Er strich sich über die Bartstoppeln und blickte aus dem Fenster. »Bitte erzählen Sie Mimi nichts von der Geschichte mit Ihrer Mutter. Sie hat ein kompliziertes Verhältnis zu den Fans. Und zu ihrer eigenen Mutter. Ich glaube, es gibt Zeiten, in denen sie sich wünscht, sie hätte den Roman nie geschrieben. Ach ja, übrigens, habe ich erwähnt, dass Mimi einen Sohn hat? Stellen Sie sich vor, das hat sie mir jetzt erst erzählt. Sein Name ist Frank.«

Im Vorwort der neuesten Ausgabe von »Pitched«, die ich im Buchladen am Flughafen kaufte, um das Werk auf dem Flug nach Kalifornien noch einmal zu lesen, überboten sich die Gelehrten geradezu mit Theorien darüber, warum eine der wichtigsten Stimmen dieser oder jeder anderen Generation verstummt war. M.M. hasse das Schreiben. Liebe das Schreiben, aber hasse die Kritik. Der plötzliche, überwältigende Erfolg habe ihr die Luft zum Atmen genommen, und sie wolle auf keinen Fall noch mehr davon. Sie habe einen Schatz an Manuskripten angehäuft, die nach ihrem Tod veröffentlicht werden sollten, wenn es sie nicht mehr schere, was andere von ihr hielten. Sie habe das Buch gar nicht selbst geschrieben – vielmehr sei es eine Art ausgedehnter Abschiedsbrief, den ihr brillanter verstorbener Bruder bei seinem Selbstmord hinterlassen habe.

Aber ein geheimnisvolles Kind, das sie allein großzog? Nicht ein einziger der Gelehrten hatte eine solche Spekulation gewagt.

Außerdem kaufte ich im Buchladen am Flughafen ein Notizbuch. Weil die Auswahl nicht gerade groß war, blieb mir nur ein rosafarbenes, auf dessen Umschlag ein Einhorn abgebildet war, seitlich waren mit Klettverschluss Buntstifte befestigt. Ich ließ die Buntstifte in der Abflugwartehalle des Flughafens auf dem Platz neben mir liegen, damit ein Kind sich darüber freuen konnte. Wer ist Frank?, schrieb ich oben auf die erste Seite, während ich auf meinen Flug wartete.

Und wer war eigentlich M.M. Banning? Ihr Name war genauso fiktiv wie ihr Buch, hatte Mr. Vargas gesagt. Der Verlag hatte entschieden, dass es ihrem eigentlichen Namen – Mimi Gillespie – an Gewicht fehle. Also erfand sie »M.M. Banning«, einen Namen, der nichts über das Geschlecht seines Trägers verriet und besser zu einem Bankpräsidenten passte als zu einer Studienabbrecherin. Nachdem das Buch erschienen und zum Kassenschlager geworden war, war Mimi Gillespie so gut wie tot. Wenn auch nicht für Mr. Vargas, der sich noch daran erinnerte, wie sie war, bevor sie berühmt wurde.

M.M. Banning wohnte in Bel Air, in einem Haus von der Art, wie ich sie bislang nur in Zeitschriften gesehen hatte – zur Straße hin von Palmen gesäumt, mit einer zum Teil steinernen Fassade, alles andere aus Glas. Es war nicht die Art Haus, die zu kaufen mir in den Sinn käme, sollte ich eines Tages zufällig prominent werden und davon besessen sein, meine Privatsphäre zu wahren. Ob sich M.M. Banning beim Aufwachen wohl manchmal fragte, wie sie dorthin gelangt war?

Mr. Vargas zufolge hatte sie nie geplant, in Los Angeles zu bleiben. Als sie zweiundzwanzig war, erzählte er mir, hatte Mimi New York verlassen, um die Verfilmung ihres Buchs zu überwachen. »In ein paar Monaten bin ich wieder da«, hatte sie gesagt.

Zunächst war alles gut gelaufen. Die Filmversion von »Pitched« gewann einen Arm voll Oscars, unter anderem einen für das Drehbuch, bei dem sie als Beraterin mitgewirkt hatte. An der Seite des Nachwuchsschauspielers, der den »Pitcher« spielte – eines exquisiten Niemands namens Hanes Fuller, der auf der Leinwand öfter mit freiem als mit bekleidetem Oberkörper zu sehen war –, nahm Mimi an den Feierlichkeiten teil. Die Presse bezeichnete die beiden als »den Arthur Miller und die Marilyn Monroe eines Paralleluniversums«, weil sie mit Brille und Strickjacke erstaunlich durchschnittlich aussah und er sich ständig in die Brust zu werfen schien.

Mit dreiundzwanzig hatte sie den Filmstar geheiratet. Mit fünfundzwanzig ließen sie sich scheiden. Anstatt nach New York zurückzukehren, zog sie ins Glashaus und verschwand darin. Oder versuchte es. Noch bevor sie ihre Kartons ausgepackt hatte, war es den fanatischeren Anhängern von M.M. Banning gelungen, sie aufzuspüren. Sie pressten ihre Gesichter an die Scheiben, um hineinzuglotzen. Ich habe Ihr Buch gelesen. Ich fühle Ihren Schmerz. Kommen Sie raus zum Spielen.

M.M. ließ eine sehr schön gestaltete und sehr hohe, mit Gips verputzte Mauer errichten und mit Rasierklingendraht bewehren, um sich ihr Publikum vom Leib zu halten. Einige Fans, aber auch der eine oder andere Fotograf lauerten dennoch vor dem Anwesen, in der Hoffnung auf – was? Dass die Eremitin herauskam, um für das literarische Äquivalent eines Yeti-Fotos zu posieren? Dass sie eines Tages einsam genug wäre, einen der heimlichen Beobachter ins Haus zu bitten, und die beiden dann beste Freunde für immer werden würden?

Als das Flughafentaxi mich vor dem Tor absetzte, war ich erleichtert, dass mich niemand mit einem Fernglas dabei zu observieren schien, wie ich den Zugangscode auf der Tastatur eingab. 21 22 000. Das Tor schwenkte auf, ich trippelte hindurch und schnaubte mit meinem Gepäck die steile Auffahrt hinauf. Eine Minute lang verharrte ich vor der Tür, um die Ironie des Wortes Willkommen zu genießen, das in die Fußmatte eingearbeitet war. Meine Mutter wäre vor Aufregung gestorben, hätte sie gewusst, dass ich hier war – wäre sie nicht unangenehmerweise längst tot.

»Los Angeles ist das Paradies auf Erden, Alice«, hatte Mr. Vargas gesagt, als er mir in New York den Zugangscode auf eine gelbe Haftnotiz kritzelte. »Sie können es den Leuten nicht übelnehmen, dass sie darauf reinfallen. Jemals dort gewesen?«

»Noch nie«, sagte ich.

»Einmal sollte jeder dort gewesen sein.«

»Wie oft waren Sie dort?«, fragte ich.

»Einmal«, sagte er. »Hören Sie, ich weiß, dass Mimi der Ruf vorauseilt, schwierig zu sein, aber wenn ich sie nicht so gern hätte, würde ich Sie nicht hinschicken. Sie wird Sie lieben, sobald sie es sich gestattet. Bis es so weit ist, lassen Sie sich einfach nicht verschrecken.«

Ich trat mir die Füße auf der Fußmatte ab und richtete mich auf. Lass dich nicht verschrecken. Ich übte mein Lächeln. Geschäftsmäßig, aber herzlich genug, um nicht zu sehr wie die Oberschwester aus Einer flog über das Kuckucksnest zu wirken. Ich murmelte Zeilen, an denen ich während des Fluges gefeilt hatte. Niemand weiß besser als ich, was es für eine Familie heißt, ohne Vater zu sein. Wir waren ganz allein, meine Mutter und ich … Nein danke, ich habe im Flugzeug gegessen. Nur ein Glas Wasser, ich hole es mir selbst, wenn Sie mir sagen, wo … Und das muss Frank sein! Erst neun Jahre alt? Du wirkst viel älter.

Ich hatte ja keinen Schimmer.

Ich stand dort wohl länger als angemessen, denn noch bevor ich klingeln konnte, öffnete die Eremitin persönlich die Tür und fragte: »Wer sind Sie? Ich beobachte Sie über die Sicherheitskameras, seit Sie durchs Tor gekommen sind.«

Ich war so überrascht, dass ich ein ersticktes »M.M. Banning!« hervorstieß, so wie ein Kleinkind »Der Weihnachtsmann!« piepsen würde, wenn es über den rot gekleideten Typen mit falschem Bart stolperte, der am Hinterausgang des Einkaufszentrums eine Zigarettenpause machte. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, dass ich sie erkannt hätte, wäre sie mir auf der Straße begegnet. In den Jahren, die seit der Aufnahme des Fotos auf dem Bucheinband vergangen waren, hatte sich ihr Haar zu einem graubräunlichen Pferdeschwanz ausgewachsen, zwischen ihren Augenbrauen war eine ausgeprägte Stirnfalte entstanden, und ihre Kinnkontur war deutlich weicher geworden. Nur ihre Augen waren von demselben unergründlichen Braun, so dunkel, dass Iris und Pupille eins zu sein schienen. Sie trug auch immer noch Brille und Strickjacke, nur dass die Strickjacke ihr weniger das Aussehen einer Schriftstellerin verlieh als das einer Bibliothekarin mittleren Alters. Einer rachsüchtigen Bibliothekarin mittleren Alters, die mit einem schnurlosen Telefon fuchtelte.

»Sie sollten besser das Mädchen sein, das Isaac Vargas geschickt hat«, sagte sie. »Ich habe nämlich die Polizei als Kurzwahl gespeichert.«

Ich war nicht immer ein Fan von M.M. Banning.

Ich muss sogar zugeben, dass ich, als ich in der achten Klasse für den Englischunterricht die ramponierte »Pitched«-Ausgabe meiner Mutter las, nicht verstand, warum davon solches Aufheben gemacht wurde. »Ich hasse es, dass der Typ einfach ›der Pitcher‹ genannt wird«, beschwerte ich mich bei meiner Mutter. »Ein Wasserkrug mit Griff. Warum hat er keinen Namen?« Meine Mutter vermutete, die Autorin wolle die Geschichte so allgemeingültig wie möglich wirken lassen, damit die Leser sich den Protagonisten besser als ihren eigenen Bruder oder Sohn vorstellen konnten. »Ich habe keinen Bruder oder Sohn«, sagte ich. »Mir fällt es dadurch höchstens leichter, ihn mir als Wasserkrug mit Griff vorzustellen.« Meine arme Mutter. Ihr Lieblingsbuch, verrissen vom einzigen Kind. Was soll ich sagen? Die Alice von damals bevorzugte den Großen Gatsby und sein millionenschweres Lächeln, seinen herrschaftlichen Wohnsitz und all diese wunderschönen Hemden.

In meinem ersten Collegejahr las ich »Pitched« noch einmal, für einen Kurs über Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts, kurz nachdem meine Mutter unerwartet an einer nicht diagnostizierten Herzkrankheit gestorben war. Diesmal war es für mich ein völlig anderes Buch. Diesmal zerriss es mir das Herz. Ich gestand im Seminar, dass ich mir am Ende des Romans die Augen ausgeheult hatte.

»Jetzt wird Ihnen klar«, bemerkte mein Professor trocken, »dass es nicht die Jugend ist, die junge Menschen nicht zu schätzen wissen. Es ist die Literatur.«

Als M.M. Banning Mr. Vargas anrief, saß ich an meinem Schreibtisch ganz in der Nähe seiner offenen Bürotür. Sie unterhielten sich fast eine Stunde lang. Er sagte nicht viel mehr als »Aha, aha«, »O nein« und »Das tut mir sehr leid, Mimi«. Kernbotschaft des Gesprächs war, dass ein betrügerischer Investmentberater sie um ihr Vermögen gebracht hatte. Erst im vergangenen März hatte man den Kerl ins Gefängnis geworfen, weil er Reiche und Superreiche in ganz Amerika hintergangen hatte. Im Juni desselben Jahres stand sie kurz davor, nicht nur ihr Haus, sondern auch die Rechte an ihrem Buch zu verlieren, hatte sie doch danach noch Top-Kredithaien, die sich als Vermögensmanager der Reichen und Ahnungslosen verkauften, beides als Sicherheit überschrieben.

»Sie hatten dieses Büro am Rodeo Drive in Beverly Hills«, sagte sie Mr. Vargas. »Sie ließen mich abholen. Sie hatten schöne Möbel. Ich wollte glauben, dass sie mich retten konnten.« Diese Bemerkung war es, die ihm das Herz brach. »Der Onkologe meiner Frau hatte auch schöne Möbel«, erzählte er mir. Ein paar Monate nachdem ich bei ihm angefangen hatte, war Mr. Vargas’ Frau an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Im Herbst darauf machte seine Tochter Carolyn sich auf, um an einer teuren Privatuniversität an der Westküste zu studieren. Zu allem Übel war der Verlag, bei dem er seine ganze berufliche Laufbahn verbracht hatte, von einem Medienkonzern aufgekauft worden. Als der Anruf von M.M. Banning kam, hatte er schon fast damit gerechnet, es wäre die Personalabteilung, die ihm mitteilen wollte, dass er hinuntergestuft würde. Stattdessen ein zweites Buch von M.M. Banning, und ob gut, schlecht oder Mittelmaß – ein Bestseller würde es in jedem Fall werden. Seine Karriere war gerettet, zumindest vorerst. Dabei hatte sie nur angerufen, um selbst aus einer Notlage befreit zu werden. Noch ahnte Mimi nicht, dass sie uns allen einen Rettungsanker zugeworfen hatte.

»Wie weit bist du?«, fragte er. Es klang, als spräche Mr. Vargas mit einer Frau im frühen Schwangerschaftsstadium.

»Ich habe noch kein Wort geschrieben«, war ihre Antwort, wie er sagte. »Aber ich habe Anfang und Mitte im Kopf.«

M.M. Banning stellte zwei ganz konkrete Forderungen: einen riesigen Vorschuss und eine Assistentin, die vom Verlag finanziert und von Mr. Vargas persönlich ausgewählt werden sollte, denn sie selbst sei wohl, wie er es einmal so feinfühlig formuliert habe, »eine lausige Menschenkennerin«.

»Was ihr passiert ist, hätte jedem passieren können«, sagte Mr. Vargas zu mir.

Mir nicht, schoss mir unweigerlich durch den Kopf. Mir auf keinen Fall. Ich bin zu vorsichtig. Manch einer in meinem Studentenwohnheim könnte mich als langweilig bezeichnet haben. Dennoch waren alle froh, wenn sie mich anrufen konnten, um sie gegen Kaution aus dem Gefängnis zu holen, damit ihre Eltern nicht erfuhren, wo sie nach einer durchzechten Nacht gelandet waren. Die Leichtsinnigen wussten, ich würde wach und nüchtern über meinen Büchern sitzen. Stinklangweilig, wie ich war, rettete ich ihre Haut öfter, als ich mitzählen konnte.

Mr. Vargas krakelte die von Mimi genannten Qualifikationen einer idealen Assistentin auf ein Stück Papier:

Weder Ivy-League-Absolvent noch Englisch im Hauptfach.

Fährt. Kocht. Macht sauber.

Computer-Crack.

Kann gut mit Kindern.

Ruhig. Diskret. Geistig gesund.

Bevor ich für ihn zu arbeiten begann, hatte ich eine Reihe von Gelegenheitsjobs gehabt, wie sie nur junge Leute in meinem Alter annehmen. Junge Leute, die noch nicht wirklich bereit sind, eine berufliche Karriere zu beginnen, für die sie sich, sofern sie so klug waren, im College hatten ausbilden lassen. Ich hatte meinen Abschluss in Buchhaltung, war aber noch nicht dazu gekommen, ihn zu nutzen. Stattdessen hatte ich als Haustierfriseurin, Prospektausträgerin und Barista gearbeitet, hatte im Central Park Touristen gezeichnet, mich in einem unauffälligen schwarzen Hemd in ein Cateringteam eingeordnet, und ich war Hilfskindergärtnerin gewesen. Als Mr. Vargas und ich uns kennenlernten, arbeitete ich an den Wochenenden in einem Computerladen, weil mein Gehalt als Mathematiklehrerin an einer Privatschule nicht ausreichte, um Miete, Essen und Versicherungen zu bezahlen. Bei der Arbeit musste ich auf Brusthöhe ein Plastikschild tragen, auf dem stand: HALLO, ICH BIN EIN GENIE! FRAGEN SIE MICH, WAS IMMER SIE WOLLEN! Nachdem ich Mr. Vargas eine Stunde lang Tastaturkürzel für den Umgang mit seiner Informationsflut gezeigt hatte, sagte er, ich hätte jedes einzelne Ausrufezeichen auf meinem Namensschild verdient, und fragte mich, ob ich für ihn arbeiten wolle. »Werden bei dem Job, den Sie mir anbieten, Versicherungsbeiträge und Krankheitstage bezahlt?«, fragte ich, obwohl ich in meinem Arbeitsleben noch nicht einen Tag gefehlt hatte. Mr. Vargas bejahte. Ein solcher Job schien mir ein wahr gewordener Traum, denn damals übernahm kaum ein Arbeitgeber die Versicherung, und sich selbst zu versichern war exorbitant teuer. Laut Arbeitsvertrag wurden nicht nur Versicherungsbeiträge und Krankheitstage bezahlt, sondern auch zwei Wochen Urlaub im Jahr. Mr. Vargas musste mich nicht zweimal fragen. Ich nahm an.

So war ich schließlich auf der Willkommensfußmatte von M.M. Banning gelandet, wo mich eine der wichtigsten Stimmen dieser oder jeder anderen Generation zusammenfaltete. Bevor sie die Cops rief, riss ich mich zusammen und sagte: »Ich bin das Mädchen, das Mr. Vargas schickt.«

Sie schob das Telefon in die Tasche ihrer Strickjacke. »Na dann«, sagte sie. »Wenn Sie mich lange genug angestarrt haben, können Sie ja ins Haus kommen.«

2

Sein Name ist Frank.«

M.M. Banning und ich saßen auf dem Wohnzimmersofa und beobachteten ihren Sohn, der draußen in der heißen, grellen Sonne spielte. In seinem zerlumpten Frack mit Cutaway-Hose – eine Erscheinung, die durch nackte Füße und ein dreckverschmiertes Gesicht abgerundet wurde – sah er aus wie ein Kind, das den Romanseiten von Oliver Twist entflohen war, den ganzen Weg aus Dickens’ London nach Los Angeles zu Fuß zurückgelegt und unterwegs in Straßengräben genächtigt hatte.

Wenn ich sage, dass Frank »spielte«, meine ich damit, dass er mit einem gelben Baseballschläger aus Plastik einen Pfirsichbaum angriff und auf die noch grünen Früchte eindrosch, als hinge die Zukunft der Menschheit davon ab.

»Zieht er sich immer so an?«, fragte ich.

»So oder so ähnlich.«

»Das ist phantastisch. Den meisten Kindern ist es egal, was sie anhaben. Sie tragen immer nur T-Shirts und Shorts.« Meine Mutter sagte immer, mit Müttern könne man am besten warm werden, indem man ihrem Kind ein Kompliment machte. Ein Tipp, der mir in meiner Zeit als Lehrerin an der Privatschule sehr half, selbst wenn mir manchmal nur mit Mühe etwas Netteres einfiel als: »Ihr Kind atmet so hervorragend durch den Mund.«

»Ich weiß.« Sie klang eher verärgert als erfreut.

Fehltreffer. Ich versuchte es noch einmal. »Frank wirkt sehr lebhaft.«

»Ich gehe abends erschöpft ins Bett«, sagte sie. »Ich wache morgens müde auf.«

Ja. Ich hatte einen guten Flug. Vielen Dank der Nachfrage.

Frank ging abermals auf den Baum los, aber diesmal in Zeitlupe, fast wie ein japanischer Kabuki-Tänzer choreographiert, das Gesicht zur Maske erstarrt. Ich wagte noch einen Versuch: »Sagen Sie, ist das ein Baseball- oder ein T-Ball-Schläger? Ich habe nämlich während meiner Zeit als Lehrerin an einer Privatschule das T-Ball-Team trainiert.«

»Dann sollten Sie einen T-Ball-Schläger erkennen, wenn Sie einen sehen.«

Sie hat es nicht so mit Smalltalk, waren Mr. Vargas’ warnende Worte gewesen. Wie wahr. Ich gab auf und sah lieber dem Jungen dabei zu, wie er den Baum seiner letzten unreifen Frucht entledigte. Es war unbehaglich, so dicht neben M.M. Banning zu sitzen, die ich gerade erst kennengelernt hatte, aber das Wohnzimmer bot keine große Auswahl an Möbeln. Nur das Sofa mit dem weißen Schonbezug, das wir besetzt hielten, und einen schwarzen automatischen Stutzflügel, der sich seit meiner Ankunft durch eine Auswahl schwungvoller Scott-Joplin-Ragtimes geklimpert hatte. Es gab eine Klavierbank, mich darauf niederzulassen erschien mir allerdings unangebracht. Keine Läufer, wohl aber Teppichboden im Flur. Meine Mutter hätte das interessant gefunden, war für sie doch nichts piefiger als Teppichboden, obwohl wir öfter in Wohnungen mit als ohne gewohnt hatten. Keine Fotos auf dem Flügel, keine Kunst an den Wänden. Es gab jedoch Rechtecke, innerhalb derer die Farbe unverblichen war, weil dort bis vor kurzem bestimmt noch Bilder gehangen hatten. Ließ man den Blick durch den Raum schweifen, musste man auf die Idee kommen, M.M. Banning und ihr Sohn seien gerade dabei, einzuziehen oder auszuziehen.

»Frank scheint ein interessanter Junge zu sein«, wagte ich schließlich zu sagen.

Sie nahm ihre Brille ab und rieb sich die Nase. »Er hat seine Eigenarten.«

Draußen ließ Frank den T-Ball-Schläger fallen und schlenderte hinüber zur Auffahrt, um mit dem ramponierten schwarzen Mercedes-Kombi, der dort geparkt war, ein Wort zu wechseln. Er und der Dachgepäckträger des Wagens kamen wohl zu einer Art Übereinkunft, woraufhin Frank seinen Gürtel abnahm, mit dem Schnallenende eine Schlaufe bildete und die Autotür öffnete. Er stellte sich in die Tür und befestigte das gelochte Ende am Dachgepäckträger.

M.M. Banning sprang auf und ging zur Glasschiebetür. Sie versuchte mit aller Kraft, sie zu öffnen, doch die Tür bewegte sich nicht.

»Lassen Sie mich helfen«, sagte ich.

»Ich wollte längst jemanden kommen lassen, um sie zu reparieren«, sagte sie, »aber der Mann, der solche Dinge für mich erledigt, ist zurzeit nicht in der Stadt, und ich habe nicht gern Fremde im Haus. Was treibt Frank da draußen?«

Der Junge verfolgte konzentriert sein Vorhaben, schob das Handgelenk durch die Schlaufe, hüpfte auf den Boden und schloss die Tür, darauf bedacht, den Gürtel nicht einzuklemmen. Dann trat er mit einem Bein zurück, ließ sich gegen die Tür fallen, wiederholte diese Bewegung noch einmal, während er seine freie Hand dazu nutzte, abwechselnd einen Pistolenschuss zu imitieren und seine Frackflügel hinter sich fliegen zu lassen. Ich fühlte mich an die Schwarzweiß-Western erinnert, die ich als Schülerin nachmittags im Fernsehen gesehen hatte. »Ich glaube, er raubt eine Postkutsche aus«, sagte ich.

M.M. Banning legte eine Hand auf ihre Brust und trat von der Scheibe zurück. »Ja. Er spielt. Es geht ihm gut. Die Tür kann warten. Es ist alles in Ordnung. Ganz ruhig.« Sie schien nicht mit mir zu sprechen.

»Keine Sorge«, sagte ich. Ich bin kein Mensch, der leere Worte wie »keine Sorge« oder »viel Spaß« dahinsagt. Allerdings bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die beste Methode, mit schwierigen Personen jeder Art umzugehen – wie etwa reichen Helikoptermüttern oder dürren Veganerinnen in Manhattan, die ein verspätetes Mittagessen bestellen –, darin besteht, die emotionslose Gleichmut medikamentös ruhiggestellter Personen auszustrahlen und mich einfach meinen Aufgaben zu widmen. Ich machte mich also weiter an der Tür zu schaffen. »Sie ist aus der Schiene gesprungen, das ist alles.« Ich rüttelte einmal heftig daran, und schon sprang die Tür wieder in die Rille. »Wenn sie das nächste Mal klemmt, tun Sie genau das.« Ich zeigte ihr das Anheben-und-drücken-Manöver. »Und hören Sie, wenn dieser Mensch wieder da ist, lassen Sie ihn die Scheibe ersetzen«, sagte ich und folgte mit dem Finger einem langen Sprung, der sich in einer der riesigen Scheiben gebildet hatte. »Hier ist ein Unfall vorprogrammiert. Wobei ist sie zersprungen? Bei einem Erdbeben?« Ich dachte nicht gern an Erdbeben, aber wie sollte man das an einem Ort wie Los Angeles vermeiden. Bislang hatte jede Region, in der ich gelebt hatte, ihre eigene Sorte potentieller Desaster zu bieten gehabt – Tornados in Nebraska, Raubüberfälle in New York. Ich nehme an, dass unter meinem dicken Furnier aus langweiligem Gleichmaß ein äußerst risikobereites Herz schlug.

»Franks Kopf hat die Scheibe zerdeppert«, sagte M.M. Banning.

»Autsch. So was passiert öfter, als man glaubt. Die Glasfläche ist sehr sauber, das Kind passt nicht auf. Sie sollten auf seiner Augenhöhe Aufkleber anbringen, damit er sieht, dass die Türen geschlossen sind, wenn er draußen beim Spielen umherrennt.«

»Wenn Sie so genau wissen, was ich tun sollte, können Sie mir dann auch sagen, ob diese Aufkleber, die Sie im Sinn haben, Frank auch davon abhalten werden, seinen Kopf an die Scheibe zu schlagen, weil die Tür wieder aus der Bahn gesprungen ist und er frustriert ist, dass sie sich nur mühsam öffnen lässt?«

»Oh«, sagte ich. »Wenn es so ist, dann vergessen Sie die Aufkleber. Ich werde ihm zeigen müssen, wie er die Tür wieder in die Schiene setzt.«

»Tun Sie das«, sagte sie und schob die Tür wieder zu. Auf. Zu. »Aufkleber. Ha. Sie sind nicht aus New York, oder?«

»Ich komme aus Nebraska.«

»Natürlich kommen Sie aus Nebraska. Dem Show-Me-State.«

»Ich glaube, das ist Missouri.«

»Die Staaten im Mittleren Westen sind alle gleich«, sagte sie und öffnete die Tür, um zu rufen: »Komm her, Frank. Beeil dich.« Sie schloss die Tür nur mit der Kraft des kleinen Fingers und spähte dabei durch die Scheibe. »Das könnte eine Weile dauern«, sagte sie und blickte auf ihre Uhr.

»Komme, Ma«, war Frank von draußen zu hören. Er befreite sich von seiner Fessel, legte den Gürtel wieder um und schob seinen imaginären Revolver ins Halfter. Drehte eine Runde durch den Garten und hielt an, um eine Rose direkt unterhalb der Blüte abzuknipsen, konzentriert über die Rosenblätter zu streichen und emotionslos daran zu riechen, bevor er sie in seine Brusttasche stopfte und die Blütenblätterspitzen zu einer Art Einstecktuch zurechtzupfte. Stürzte durch eine Abgrenzung aus Zitronenbäumen, die mit Lavendelbüschen durchsetzt war. Rannte entlang einer hohen immergrünen Hecke auf und ab und strich dabei mit den Fingerspitzen über die Heckenkrone. Verschränkte die Hände auf dem Rücken und neigte sich in Richtung des abgeernteten Pfirsichbaums, bis aus der Neigung ein spektakulärer Sturz wurde, begleitet von einer Symphonie aus Pfeif-, Explosions-, Kreisch- und Ächzgeräuschen nach dem Vorbild von Bugs Bunny und Duffy Duck, alles laut genug, um es durch die Fenster zu hören. Dann blieb Frank eine Weile liegen, wobei er sich zunächst tot stellte, dann aber mit den Fingern Muster in den Staub malte.

M.M. Banning blickte erneut auf ihre Uhr. »Fünf Minuten.« Sie öffnete die Tür und rief: »Frank! Bevor wir alt und grau sind.« Dann sah sie mich an und sagte: »Zumindest, bevor Sie alt und grau sind. Wie alt sind Sie?«

»Vierundzwanzig. Fast fünfundzwanzig.«

»Sie sehen aus wie zwölf.« Sie sagte es so, dass es nicht unbedingt schmeichelhaft klang. »Ich habe immer jung ausgesehen. Bis es damit vorbei war. Als ich dieses Haus kaufte, war ich etwa so alt wie Sie jetzt. Es war das Teuerste, was damals angeboten wurde. Ich habe Ihren Namen vergessen.«

»Mein Fehler. Ich hätte mich vorstellen sollen. Alice Whitley.«

»Alice Whitley. Für mich sehen Sie eigentlich nicht aus wie ›Alice‹. Sie sehen aus wie ›Penny‹.« Sie sprach es »Pinny« aus.

»Warum Penny?«

»Ich weiß nicht. Ich mag Pennys überhaupt nicht. Als ich klein war, wurden sie grün, wenn man sie im Garten vergrub. Und wenn man sie im Mund versteckte, schmeckten sie schrecklich. Igitt. Ein schlechter Geschmack, den man nicht vergisst. Alice. Alice. Alice. Ich will versuchen, mir das zu merken. Ich bin nicht gut, was Namen betrifft.«

»Ich könnte mir mit einem Filzer ›Alice‹ auf die Stirn schreiben, wenn das hilft«, sagte ich.

Sie lachte ein kurzes freudloses Bellen. »Sie müssen Frank kennenlernen. Er könnte Sie mögen. Er mag junge Frauen mit blonden Haaren. Und ihm macht es nichts aus, wenn sie nicht hübsch sind.«

Das klingt bissig, aber sie hatte recht. Ich bin nicht hübsch. Ich bin organisiert und sorgfältig, allerdings nicht hübsch. Ich jammere selten. Ich arbeite, seitdem ich sechzehn bin. Meist waren es lausige Jobs, deren größter Vorteil darin bestand, mich zu lehren, dass Prokrastination nur was für Loser ist und dass man Beleidigungen von Leuten, denen man Donuts serviert, am besten ignoriert. Mein Haar ist hübsch. Das muss man wirklich sagen. Es ist dick und blond, und es glänzt. Es wächst gleichmäßig bis zur Taille, ohne dünner zu werden. Zwei meiner Urgroßväter hießen Vard und Thorsson, und nun finden Sie selbst heraus, was das bedeutet. Ein Geheimnis verrate ich Ihnen jedoch noch: Haar wie meines ist eine Last. Ich mache mir ständig Gedanken, dass die Leute enttäuscht sein könnten, wenn ich mich umdrehe und mein Gesicht zeige. Immerhin bin ich nicht so dumm, meine Mähne abzuschneiden, um sie dafür zu bestrafen, dass sie das Beste an mir ist.

Draußen fand Frank einen der grünen Pfirsiche auf dem Boden, rieb dessen jungen Pelz an seiner Wange und warf ihn zwischen seinen Händen hin und her. Schließlich katapultierte er ihn aufs Dach, wobei er mit dem Blick sehnsüchtig die Flugbahn verfolgte, als würde er es dem Pfirsich zu gern gleichtun. Danach drehte er sich ein paarmal im Kreis, starrte dabei in den Himmel und bummelte schließlich zur Auffahrt, wo er auf ein Skateboard stieg und mit wehenden Frackflügeln zur Veranda cruiste, die Arme zum Balancehalten ausgestreckt. Mit einer gewissen Gummikniegrazie sprang er ab und tanzte an uns vorbei ins Haus, als seien wir gar nicht da.

»Was hast du da mit dem Kombi gemacht?«, fragte ihn M.M. Banning.

»Du meinst die Postkutsche. Die hab ich ausgeraubt. Deswegen habe ich dich ›Ma‹ gerufen. Wegen der historischen Plausibilität. So haben die Leute in den Tagen der Postkutsche ihre Mütter genannt. Ma.«

»Ich wäre lieber nicht ›Ma‹, wenn es dir nichts ausmacht. Bei einer ›Ma‹ denke ich nicht gerade an eine Frau, die noch alle Zähne im Mund hat.«

Frank wollte an seiner Mutter vorbeispringen, aber sie erwischte ihn an der Schulter und drehte sein Gesicht in meine Richtung. »Halt, stopp, Cowboy. Irgendwas bemerkt?«

»Die Tür funktioniert wieder.«

»Was ist mit ihr?«

»Diese ihr?« Er wies mit dem Zeigefinger in meine Richtung, schien mich jedoch nicht deutlich erkennen zu können. Ich fragte mich, ob er eine Brille brauchte.

»Wer ist ihr?«

»Wer ist sie. Sie ist Penny.«

»Alice«, sagte ich. »Ich heiße Alice.«

»Wer ist Alice?«, fragte Frank und fixierte dabei mit seinen Augen den Flügel, als dächte er, »Alice« könnte das unsichtbare Wesen sein, das die Tasten bewegte.

»Ich bin Alice«, sagte ich.

»Was macht sie hier?«

»Sie kümmert sich hier um alles, wofür ich keine Zeit mehr habe.«

»Personal? Wunderbar. Es ist dieser Tage so schwer, gute Haushaltshilfen zu finden.« Frank präsentierte seine schmuddeligen Hemdsärmel, und ich bemerkte, dass er silberne Manschettenknöpfe trug, die wie die Masken für Komik und Tragik geformt waren. Er streckte seine Hand mit der Handfläche nach oben aus, als wolle er meine in seine nehmen und küssen.

»Frank. Sieh, wie schmutzig deine Hände sind. Geh sie waschen. Benutze Seife. Schrubb deine verdreckten Fingernägel. Und komm auf direktem Weg zurück, wenn du fertig bist. Was habe ich gerade gesagt?«

»Frank. Sieh, wie schmutzig deine Hände sind. Geh sie waschen. Benutze Seife. Schrubb deine verdreckten Fingernägel. Und komm auf direktem Weg zurück, wenn du fertig bist. Was habe ich gerade gesagt?« Frank preschte den Flur hinunter.

»Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber er hat heute Morgen gebadet«, sagte M.M. Banning.

Ich zuckte mit den Achseln. »Er ist ein Kind.«

»Die junge Ausgabe von Noël Coward da drinnen ist nie ein Kind gewesen. Warten Sie ab, bis er anfängt, Witze zu erzählen. In vielen kommt F.D. Roosevelt vor.«

»Sie scherzen.«

»Schön wär’s. Ich bin mal mit Frank und einem Jungen aus seiner Klasse ins Disneyland gefahren. Auf dem Weg dorthin kamen wir durch eine runtergekommene Gegend in der Nähe des Freeways. Der Junge zeigte auf einen Typen auf der Straße, der wie ein Drogendealer aussah, und sagte: ›Guck mal, ein Gangsta!‹ Frank sagte: ›Wo? Ist es Jimmy Cagney?‹ Sprung in den Tod war damals sein Lieblingsfilm – ein Film von 1949. Eine Zeitlang bestand seine Vorstellung von Humor darin, sich an mich heranzuschleichen und zu schreien: ›Ich hab’s geschafft, Ma! Jetzt bin ich ganz oben!‹« Auf meinen ausdruckslosen Blick hin fügte sie hinzu: »Das ruft der Gangster, den Jimmy Cagney spielt, kurz bevor die Cops ihn ins Jenseits befördern. Frank hat Jahre gebraucht, um Sprung in den Tod leid zu werden. Ich war froh, als er auf Broadway Melody aus dem Jahr 1940 umstieg. Wenigstens spielt da Fred Astaire mit. Und Eleanor Powell. Aber das brachte ihn auf Mein Mann Godfrey mit William Powell, den er sich gern als Eleanor Powells Bruder vorstellt. Nach diesem Film fing das mit dem Park-Avenue-Akzent an.«

»Die Kinder auf der Privatschule in New York, an der ich unterrichtet habe, wohnten in der Park Avenue, versuchten aber so zu sprechen, als würden sie an einer Straßenecke in Brooklyn mit Crack dealen«, sagte ich.

»Sie wollen mir wohl sagen, dass ich dankbar sein soll für das, was ich habe. Wo ist Frank abgeblieben? Ich suche ihn lieber.« Sie eilte durch den Flur und überließ mich mir selbst.

Ich war froh, eine Pause zu haben. Mittlerweile hatte der Flügel Scott Joplin gegen »Rhapsody in Blue« eingetauscht. Ich saß auf der Bank und ließ mich so sehr in den Bann der von Geisterhand gespielten Tasten ziehen, dass ich zusammenschreckte, als Frank neben meinem Ellbogen auftauchte. Er roch nach Seife und Haarwasser, einer Kombination, die ich das letzte Mal als Kind gerochen hatte, als ich meinen Großvater im Altersheim besuchte.

Franks Gesicht glänzte, und über einer Pyjamahose mit Raketenmuster trug er nun Smokingjackett und Halstuch. »Mein Klavierlehrer ist im Urlaub«, sagte er. Er richtete diese Worte an meine linke Augenbraue.

»Verstehe«, sagte ich. »Und, Frank, das hat dir Spaß gemacht, da draußen im Garten, oder?«

»Ich spiele gern allein. Der Flügel spielt auch von allein, ist Ihnen das aufgefallen? Dagegen ist nichts einzuwenden.«

»Ich glaube, die Leute zahlen sogar extra viel Geld für Flügel, die allein spielen«, sagte ich. »Darf ich dir einen Platz anbieten?« Ich klopfte auf die Bank. Frank kletterte an Bord und saß so dicht an mir dran, dass nicht einmal Zahnseide zwischen uns gepasst hätte. Ich rutschte ein wenig weiter, um ihm mehr Platz zu machen, er rutschte hinterher.

Nach peinlichem Schweigen sagte ich: »Ich mag dieses Lied.«

»Es ist eines meiner Lieblingslieder.«

»Spielst du Klavier?«

»Ja«, sagte er. »Nicht so wie er natürlich.«

»Wie dein Lehrer?«

»Gershwin. Dieses Computerprogramm basiert auf einer Notenrolle, die Gershwin bespielt hat. Er hat viele Rollen produziert, aber nur sehr wenige Aufnahmen gemacht.«

»Ist das ein Fakt?«

»Das ist ein Fakt. Ich bin sehr gut, was Fakten betrifft. Ich spreche natürlich von George Gershwin, nicht von Ira. Ira war sein älterer Bruder, geboren 1896. George war Jahrgang 1898. Ira war verantwortlich für die Lyrics, er schrieb also die Texte. George komponierte die Musik. Freunde hielten George für einen Hypochonder, bis er im Jahr 1937 hier in Los Angeles plötzlich an einem Hirntumor starb, und zwar im ehemaligen Cedars-Sinai-Krankenhausgebäude, das jetzt den Scientologen gehört, die sich für höher entwickelte humanoide Lebewesen von einem anderen Planeten halten, gekommen, um die Menschheit selbst zu retten. Ira lebte bis 1983. Sind Sie mit Fred Astaire vertraut?«

»Ich komme aus Omaha«, sagte ich.

Frank schnappte nach Luft. »Fred Astaire kommt aus Omaha«, sagte er.

»Ich weiß. Darum erwähne ich es.«

»Als ich jung war, dachte ich, Fred Astaire stamme aus England, aber meine Mutter erklärte mir, dass die Schauspieler der Tonfilme darin geschult wurden, so zu sprechen, als kämen sie von dort. Astaire schrieb in seinen Memoiren, dass sein Name die letzten Worte waren, die George Gershwin gesprochen hat. ›Fred Astaire.‹ So wie Charles Foster Kane, der in Citizen Kane auf dem Totenbett Rosenknospe sagt. Ich liebe Filme. Mathematik hingegen nicht so sehr.« Frank hatte die merkwürdige Art zu reden, als würde er von einem in mittlerer Entfernung aufgestellten Teleprompter ablesen. Er schob seine Hand in meine und schenkte mir das strahlend vertrauensselige Lächeln eines kleinen Kindes, ein Lächeln, das die Herzen der Zyniker in Werbespots für Grußkarten erweichen lässt und uns glauben macht: Ja, eine Grußkarte kann die Welt versöhnen, eine Familie nach der anderen.

Er presste sein Gesicht an meine Schulter, und wir hielten uns lange an den Händen, bevor ich wieder etwas sagte. »George hatte schon eine ziemliche Spannweite«, sagte ich, als die Geisterfinger des Komponisten einen Astaire-würdigen Stepptanz von einem Ende der Tastatur zum anderen hinlegten. Dann kam mir die prächtige Idee, Gershwins Klavierspiel nachzuvollziehen: Ich löste meine Hand aus Franks und wollte meine Finger auf die Tasten senken.

»Nein!«, rief M.M. Banning aus dem Flur.

Gerade noch rechtzeitig zog ich meine Hände weg und konnte verhindern, dass Frank sie mit der lackierten Tastenklappe zertrümmerte. M.M. Banning flitzte zur Bank, warf sich über Frank und hielt seine Arme wie in einer Zwangsjacke gefangen. »So, Äffchen«, sagte sie.

»Sie wollte mein Piano anfassen«, sagte Frank. »Wir kennen uns kaum.«

»Sie weiß noch nichts von den Regeln, Frank.«

»Wir beide kennen einander doch schon ein bisschen, nicht wahr, Frank?«, sagte ich, als mir das Herz nicht mehr bis zum Hals schlug. »Ich komme aus Omaha wie Fred Astaire. Du kennst meinen Vornamen, Alice. Meinen Nachnamen habe ich dir noch nicht verraten. Er lautet Whitley.« Ich bot ihm wieder meine Hand an, die noch ein wenig zitterte – dass noch alle Finger daran waren, wusste ich plötzlich sehr zu schätzen. »Ich hoffe, du weihst mich in all die Regeln ein, die hier gelten.«

Frank drehte sich weg und vergrub sein Gesicht an der Schulter seiner Mutter.

»Mama«, sagte er. »Wer ist sie?«

»Sie heißt Penny.«

»Alice«, insistierte ich. »Ich heiße Alice.«

»Wann geht sie wieder?«, fragte er.

»Sobald deine Mutter ihr Buch fertiggeschrieben hat, gehe ich«, sagte ich. »Versprochen.«

»Wie lange braucht man, um ein Buch zu schreiben?«, fragte er seine Mutter. Sonderbar, gerade hatte ich mich dasselbe gefragt. »Zum Lesen braucht man nicht lange«, fügte er hinzu.

M.M. Bannings und mein Blick trafen sich über Franks Kopf. Es war das erste Mal, dass sie mich richtig ansah. »Es gibt zwei Dinge, die Sie wissen müssen, wenn Sie für uns von irgendeinem Nutzen sein wollen«, sagte sie. »Erste Regel: niemals Franks Sachen anfassen. Zweite Regel: niemals Frank anfassen.«

»Niemals Frank anfassen? Bis vor einer Minute hat er meine Hand gehalten.«

»Er darf Ihre Hand nehmen, aber Sie nicht seine«, erklärte sie.

»Und wie überqueren Sie mit ihm die Straße?«, fragte ich. Mir war dabei so unbehaglich zumute, als würde ich einen Witz erzählen wollen, der von einem Punkrocker handelt, an dessen Wange ein Huhn festgenagelt ist.

»Ich halte natürlich seine Hand. Ich bin seine Mutter. Ich muss nicht fragen.« Sie sagte das so zärtlich, dass es mich aufhorchen ließ. Das war also die Mimi, die Mr. Vargas so gern hatte.

Er hatte recht. Ich begriff es. »Sag mal, Frank«, versuchte ich es noch einmal, »sagt dir Jimmy Cagney etwas?« Keine Antwort. »Sprung in den Tod?«

Frank drehte den Kopf ein wenig, so dass er mich mit einem Auge sehen konnte. »Cagney hat für Yankee Doodle Dandy einen Oscar gewonnen. Seine Gangster waren erste Sahne, allerdings nicht seine Lieblingsrollen. Er begann seine Karriere im Varieté, als Song-and-Dance-Man im Vaudeville, und war am glücklichsten, wenn er über die Bühnenbretter steppte.« Frank betonte bei »Vau-de-ville« nicht die letzte, sondern die erste Silbe.

»Können wir uns den Film mal ansehen?«, fragte ich. »Ich habe Yankee Doodle Dandy noch nie gesehen.«

»Wenn es so ist …«, sagte Frank, befreite sich aus den Armen seiner Mutter und nahm meine Hand wieder in seine. »Dann will ich ihn dir zeigen. Ich habe ihn viele, viele Male gesehen. Ich bin übrigens Julian Francis Banning. Du kannst mich Frank nennen. Meine Mutter hast du schon kennengelernt. Ich nenne sie manchmal Mutter, meist aber Mama, Mom oder auch Mommie. Für dich kommt natürlich keiner dieser Namen in Frage. Der Bruder meiner Mutter nannte sie Mimi, denn als er noch klein war, war ihm Mary Margaret zu schwierig.«

»Ja«, sagte ich, »kann ich mir vorstellen. Mr. Vargas nennt deine Mutter auch Mimi.«

»Das heißt noch nicht, dass es Ihnen zusteht«, sagte sie.

»Selbstverständlich nicht«, sagte ich, tat es aber von dem Moment an. Im Kopf.

»Das Viertel, in dem Gloria Swanson und Rudolph Valentino in den zwanziger Jahren wohnten, hieß Whitley Heights«, sagte Frank. »Gibt es da eine Verbindung?«

»Ich glaube kaum. Tut mir leid. Und ich möchte mich auch noch einmal wegen der Sache mit dem Flügel entschuldigen.«

»Was sagt man, Frank?«, drängte ihn Mimi.

»Ist deine Haarfarbe echt?«, fragte er.

3

Dieser Sohn, den sie hat«, sagte Mr. Vargas, als er mich am Tag meiner Abreise nach Kalifornien am Flughafen verabschiedete. »Glauben Sie, dass der adoptiert ist? Diesen lächerlichen Malibu Ken jedenfalls, den zu heiraten ich ihr noch ausreden konnte, war sie doch schon ewig los.«

Dies war nicht die Art Gespräch, die Mr. Vargas und ich normalerweise führten. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Warum fragen Sie nicht sie?« Er blickte mich so entsetzt an, dass ich sagen musste: »Mr. Vargas, das war ein Scherz.«

»Natürlich. Tut mir leid, Genie. Ich habe meinen Sinn für Humor verlegt.«

»Genie« war der Spitzname, den Mr. Vargas mir verpasst hatte, als unser Umgang miteinander sich so weit entspannt hatte, das wir einander auf den Arm nehmen konnten. Er tauchte die Hände in seine Taschen, als glaubte er, seinen Sinn für Humor dort finden zu können.

»Ach«, sagte er. »Fast hätte ich’s vergessen. Ich habe etwas für Sie.« Er überreichte mir ein kleines in Papier eingeschlagenes Päckchen.

»Was ist es?«, fragte ich.

»Nur eine Kleinigkeit«, sagte er. »Albern eigentlich. Öffnen Sie es, wenn Sie im Flugzeug sitzen. Halten Sie mich auf dem Laufenden, Alice. Geben Sie auf sich acht. Und passen Sie auf Mimi auf. Machen Sie sich Notizen.«

Notizen machen? Bevor ich Mr. Vargas fragen konnte, was er damit genau meinte, nahm er mich unbeholfen in den Arm. So muss es sich anfühlen, wenn man von seinem Vater aufs College geschickt wird, dachte ich, sofern man zufällig einen Vater hat, der einen aufs College schickt. »Auf in den Kampf, Big Red«, sagte er und ließ mich an der Sicherheitskontrolle stehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich weiß es, weil ich ihm hinterhersah, bis ich ihn in der Menge aus dem Blick verlor.

Als ich das Päckchen öffnete, fand ich ein u-förmiges aufblasbares Reisekissen, auf dem das Siegel meines College prangte, der University of Nebraska. Mir wurde ein volles Stipendium für ein Hauptstudium in Buchhaltung mit bildender Kunst im Nebenfach verliehen, und ich erhielt dort eine Ausbildung, wie sie einem in Harvard auch nicht besser geboten wurde. So gut wie niemand, den ich in New York kennengelernt hatte, stimmte mir allerdings darin zu. Außer Mr. Vargas, Abschlussjahrgang 1969, State University of New York at New Paltz. Mir war klar, dass uns etwas verband, als er mir damals im Computerladen mit einer ollen Kamelle kam: »Du wirst immer sagen können, ob jemand ein Harvard-Absolvent ist, aber du wirst ihm niemals etwas zu sagen haben.«

Auf in den Kampf, Big Red. Ach, Mr. Vargas. Es war so typisch für ihn, den Namen meines College-Teams zu kennen, obwohl er sich nie ein Footballspiel ansah. Nicht, dass ich es je getan hatte.

Zum ersten Mal in meinen Leben konnte ich auf einem Flug schlafen. Allerdings war ich bis zu diesem Abend auch noch nie geflogen.

Nachdem Mimi mir mein Zimmer gezeigt hatte, stieg ich in meinen Schlafanzug und kroch mit meinem Laptop ins Bett, um Mr. Vargas zu mailen. Ihr Sohn, schrieb ich ihm, hat die gleichen braunen Augen und das gleiche kastanienbraune Haar, weshalb ich bezweifle, dass er adoptiert ist. Frank ist zwar außergewöhnlich hübsch, aber …

Aber was? Während ich über den nächsten Satz nachdachte, ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen. Er war freundlicher, als ich es angesichts des dürftig ausgestatteten Wohnzimmers erwartet hatte. Beigefarbene Wände, beigefarbener Noppenteppich, flauschiges weißes Doppelbett, Kommode aus hellem Holz, minimalistischer Wandschreibtisch. Der einzige Farbklecks, ein Zweiersofa, das vor dem hellen bodenlangen Vorhang stand, war so intensiv leuchtend rot, dass es herausstach wie der Lippenstift einer rigoros eleganten Frau, die jede andere Art von Make-up ablehnt. Es gab kein einziges gerahmtes Foto und auch keine Bücher. Wenn ich also freundlich sage, dann meine ich hotelzimmerfreundlich, nicht anheimelnd freundlich. Und viel zu still. Draußen wie drinnen. Welche Stadt brummt des Nachts nicht vor sich hin? Selbst Omaha war geräuschvoller als das hier.

Dann hörte ich, dass im Flur vor meiner Tür jemand polterte, außerdem Gemurmel und, ganz leise, den Flügel. Ich stieg aus dem Bett und schlich zur Tür, um zu lauschen. Franks Summen drang an mein Ohr, hin und wieder unterbrochen durch Mimi. Was sie sagte, konnte ich nicht verstehen, aber wegen ihres Tonfalls war ich ziemlich sicher, dass sie versuchte, Frank dazu zu bewegen, wieder ins Bett zu gehen.

Ich war müde und hatte kalte Füße. Deswegen ging ich selbst wieder ins Bett, löschte Frank ist zwar außergewöhnlich hübsch, aber …, drückte auf Senden und legte mich hin, um die Augen zu schließen. Was gab es sonst noch zu sagen? Seine Fingernägel sind dreckig? Er ist durch ein Wurmloch im Raumzeitkontinuum in unser Jahrhundert gestolpert? Ich habe Angst, er könnte mich im Schlaf aufschlitzen?

Letzteres war mir erst in den Sinn gekommen, als Mimi mir eine gute Nacht wünschte und hinzufügte: »Falls Sie Hunger haben, nehmen Sie sich in der Küche, was Sie möchten. Teller sind im Schrank bei der Spüle, Besteck finden Sie in der Schublade darunter. Große, scharfe Messer sind in der nächsten Schublade, für den Fall, dass Sie irgendetwas kleinschneiden müssen. Aber öffnen Sie nachts keine Außentüren oder Fenster. Ich schalte die Alarmanlage ein, bevor ich ins Bett gehe, und schalte sie erst morgens wieder aus.«

Ich hatte mich darauf gefreut, ein Fenster zu öffnen, um die nächtliche Brise hereinzulassen. Selbst die Luft hier roch reich – Kopfnoten von Jasmin, Meer und Orangenblüten ohne Basisnoten von Müll und Katzenurin. »Ist diese Gegend gefährlich?«, fragte ich.

»Es ist wegen Frank«, sagte sie. »Er schlafwandelt. Oder besser gesagt, er wandert durchs Haus, wenn er eigentlich schlafen sollte.«

Heiliger Strohsack! Wie sollte ich schlafen können bei dem Gedanken, dass der Junge durch die Flure zog und seinen Schläger schwang oder vielleicht mit einem großen scharfen Messer fuchtelte, das er sich aus der Küchenschublade geliehen hatte. Gut, zugegeben, zu viele spätnächtliche Horrorfilme, als ich alt genug war, um vom Fernseher gehütet zu werden, während meine Mutter juristische Dokumente tippte, weil die Nachtschichten am besten bezahlt wurden. Als ich ihr schließlich erzählte, warum ich so schlecht schlief, sagte sie: »Alice, du bist doch so klug. Lerne, auf dich selbst achtzugeben, damit so alberne Dinge wie Zombies und entflohene Psychopathen dir nicht so viel anhaben können.« Ich hatte gehofft, sie meinte damit Karatestunden, aber stattdessen kaufte sie mir Werkzeugkasten und Bohrmaschine. Meine Mutter zeigte mir, wie man Lampen anschließt, lose Türgriffe repariert und kaputte Gegenstände so eingehend untersucht, dass man versteht, wie sie sich instand setzen lassen. Sie gewöhnte mir an, lose Schrauben und Ersatzknöpfe in Babybreigläsern zu sammeln, um für den Fall aller Fälle immer etwas zur Hand zu haben. Als Nächstes lehrte sie mich, ihr Scheckheft zu führen und ihre Belege fürs Finanzamt zu sortieren. Dann stellte sie auf unserem uralten Fernseher den Kochkanal ein, übergab mir mehrere zerschundene Ausgaben eines Magazins namens »Die Grundlagen der klassischen italienischen Küche« und ging zur Arbeit. Von dem Moment an war ich bei uns Köchin, Heimwerkerin und Buchhalterin. Wenn ich meine Pflichten erledigt hatte, ging ich sofort schlafen. Für alles andere war ich zu müde.

In dieser ersten schlaflosen Nacht in Kalifornien packte ich also meinen Koffer aus. Ich putzte mir die Zähne und säuberte die Zwischenräume mit Zahnseide. Erstellte eine Liste mit Gerichten, die ich in den nächsten Wochen für Mimi und Frank kochen könnte, und eine weitere mit Zutaten, die ich dafür brauchte. Auf der ersten Seite meines Einhorn-Notizbuchs unter der Überschrift Wer ist Frank?, die ich im Flugzeug gekritzelt hatte, fertigte ich eine lustige Skizze von ihm an. Ich hatte noch keine Ahnung, wer Frank war, aber in meiner Zeichnung sah er aus wie ein Charlie Chaplin im Grundschulalter, dem Hut, Schuhe und Stock abhandengekommen sind.

Nach einer gefühlten Ewigkeit verstummte das Gemurmel, und ich hörte, wie eine Tür zufiel. Ich schloss meine eigene Tür ab und stopfte das Notizbuch zusammen mit dem Handy unter mein Kissen.