14,99 €

Mehr erfahren.

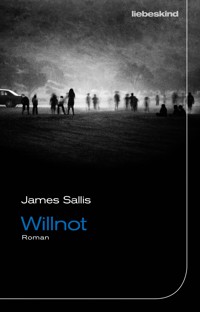

- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

In Willnot, einer amerikanischen Kleinstadt, wird eine Grube voller Leichen entdeckt. Lamar Hale, der ortsansässige Arzt, wird vom Sheriff zum Tatort gerufen. Niemand weiß, wer die Opfer sind, geschweige denn, was das Motiv für diese grausame Tat sein könnte. Eine Spezialeinheit rückt an, um das Gelände zu sichern und mit der Spurensuche zu beginnen. Derweil erhält Lamar Hale Besuch von Brandon Lowndes, einem ehemaligen Patienten, der nach vielen Jahren Abwesenheit wieder in Willnot auftaucht. Über die Gründe für seine Rückkehr schweigt er sich aus. Ein paar Tage später erhält Hale erneut unangekündigten Besuch, diesmal von einer FBI-Agentin namens Theodora Odgen, die sich nach Brandon Lowndes erkundigt. Dem Vernehmen nach war er Scharfschütze bei den Marines, ein Elitekiller, der sich unerlaubt von der Truppe entfernt hatte. Und genau dieser Brandon Lowndes wird einige Tage später aus dem Hinterhalt angeschossen. Das FBI ist sofort zur Stelle, aber Brandon verschwindet aus dem Krankenhaus, bevor man ihn befragen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

James Sallis

Willnot

Roman

Aus dem Englischen vonJürgen Bürger und Kathrin Bielfeldt

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel»Willnot« bei Bloomsbury, New York.

© James Sallis 2016© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2019Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Trent Parke / Magnum Photos / Agentur FocusUmschlaggestaltung: Sieveking · Agentur, München

eISBN 978-3-95438-106-7

Hang me, oh hang me,I’ll be dead and gone …Don’t mind the hanging,it’s the waiting around so long.

Volkslied

Für die Gang

Bob, Camo, Little GirlFox, Squirrel Ritz,Sophie, Missy

Natürlich Grace

Und im Andenken an Blackness,Charley, Marmalade

Und ganz besonders Dragon

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

1

Wir fanden die Leichen zwei Meilen außerhalb der Stadt, in der Nähe der alten Kiesgrube. Tom Bale war in den frühen Morgenstunden auf der Jagd gewesen, als Mattie die Beute fallen ließ, die sie gerade apportierte, zu einem Abschnitt aufgeworfener Erde rannte und sich nicht mehr davon wegbewegte. Als er nach ihr rief, kam sie zunächst ein Stück weit auf ihn zu, machte dann jedoch wieder kehrt und fing an zu bellen. Als er hinüberging, nahm er schließlich den Geruch wahr. Pilzig, dunkel. Kellerähnlich.

Die Lichtung war drei Meter fünfzig mal vier Meter groß, ungefähr die Zimmergröße in den Häusern aus den 1950er-Jahren, die es bei uns im Überfluss gibt, gesäumt von Schwarznussbäumen und Eichen. Der Boden war ein wenig eingesunken, durchsetzt mit unnatürlich rechtwinkligen Kerben, als wäre er mit großen Schaufeln bearbeitet worden. Ausläufer von Kopoubohnen und wildem Wein ragten vorwitzig über die Ränder.

Die Leute des Sheriffs trafen als Erste ein, nachdem Tom zu seinem Pick-up zurückgegangen war und die Sache per Handy gemeldet hatte. Einer von ihnen holte einen alten Army-Klappspaten aus seinem Wagen und fing an zu graben. Der Geruch wurde zunehmend intensiver. Nach ungefähr zwanzig Minuten stieß er auf Knochen.

Als Andrew und ich eintrafen, war Sheriff Hobbes bereits mit den Häftlingen vor Ort, die er zum Graben mitgenommen hatte, zwei Schwarze, ein Latino und ein stark tätowierter Weißer. Wir standen daneben und sahen zu, wie sich hinter ihnen die Erde anhäufte. Die Leute von der State Police hatten ihre eigenen Hunde dabei, doch weil das hier Matties Revier war, kam das nicht gut an. Also waren die beiden Hunde wieder in den Transporter gesperrt worden, von wo aus sie wütend und sabbernd aus den Fenstern starrten.

»Jemand war mal wieder hier und hat Mutterboden abtransportiert«, sagte Sheriff Hobbes, »und zwar richtig viel. Dachte eigentlich, wir hätten dem ein Ende gesetzt.«

»Ist ja nicht so, als hätten wir nicht reichlich Dreck.«

»Mutterboden kostet Geld. Hier weiß keiner genau, wem das Land eigentlich gehört. Also denken manche, sie könnten sich einfach bedienen. Höchstwahrscheinlich wieder Bo Campbell. Er und sein sogenanntes Bauunternehmen.«

»Wir sind als Kinder zum Schwimmen hierhergekommen«, meinte Andrew. Eine verirrte Ladung Erde flog über meine Schuhe und seine Stiefel. Ich blickte hinüber zur Kiesgrube: ein ausgehöhlter Felsvorsprung, Furchen von Planierraupen, trockene Flächen, Felsen.

»Wir haben damals so getan, als würden wir den Mars erforschen. Ich war in Trudy Mayfield verknallt gewesen. Hatte ihr erzählt, ich würde später mal Astronaut werden.«

»Tut mir leid, dass ich dich aus dem OP geholt hab.« Andrew konnte einem nicht gut in die Augen sehen, doch diesmal tat er es. »Dachte, das solltest du sehen.«

»Ich bin jetzt schon fast zwei Jahre hinter Ellie her wegen ihrer Gallenblase. Es gibt keinen Grund, warum du weiter krank sein musst, habe ich immer zu ihr gesagt. Die Sache kann warten.«

»Sie wird stinksauer sein.«

»Das ist sie in der Tat.«

»Sie ist ziemlich gut darin, wütend zu sein.«

»Manchen liegt das im Blut.«

Ich weiß nicht genau, ob Andrew eine Herzensangelegenheit von mir war oder ich von ihm. Ich kümmerte mich um ihn, seit er zwölf war. Als seine Eltern wegen Schulproblemen zu mir gekommen waren, hatte ich ADS diagnostiziert und Medikamente verschrieben, die in den Charts damals oben standen, dann aber Zweifel bekommen und ihn zu einem alten Klassenkameraden geschickt, der große Erfolge mit Verhaltenstherapie erzielte. Es hat ganz gut funktioniert. Heutzutage schmiss Andrew praktisch im Alleingang den örtlichen Rettungsdienst und kümmerte sich um Elmer Klines Leichenhalle. Kline war fast achtzig, dement und wurde in regelmäßigen Abständen frühmorgens aufgegriffen, wenn er mit nichts außer verschiedenfarbigen Socken bekleidet die Main Street hinunterspazierte. Andrew war zwar kein zugelassener Leichenbestatter, aber solche Dinge waren uns in Willnot relativ egal.

An irgendeinem Punkt hatte Andrew beschlossen, dass ich, weil ich ja so gut verstand, was er durchmachte, ebenfalls unter einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom litt und dass man zu meiner Zeit nur nicht gewusst hatte, was es war, und deswegen gab es zwischen uns eine Verbindung. Ich habe nie herausgefunden, ob er wollte, dass ich es eingestand, oder ob er einfach nur vorhatte, mir Reisetipps zu geben. Mein erster Gedanke war natürlich: ein klassischer Fall von Projektion. Wenn ich aber diesen Vorhang aufziehe und dahinter blicke, ist alles, was mir dazu einfällt, wie oberflächlich unsere Deutungen und Erkenntnisse sind.

»Rieche ich da jetzt Kalk?«, fragte Sheriff Hobbes.

Andrew scharrte mit dem Stiefelabsatz über den Boden. »Wie viele sind es, eurer Meinung nach?«

»Leichen?«

Er nickte.

»Die ersten lagen nicht tief. Könnte sein, dass es nur die sind.«

»Oder ein ganzes Loch voll«, sagte er. »Und dann ist da noch der Kalk.«

»Genau. Man verschwendet keinen teuren Branntkalk nur für ein paar Leichen.«

Andrew dachte, ich mache Witze, war sich aber nicht sicher. Er stieß ein kurzes Lachen aus, schüttelte dann den Kopf und deckte somit alle Möglichkeiten ab. »Sheriff Roy sagt, vor achtzig Jahren war das hier saftiges Weideland.«

»In achtzig Jahren ist es das vielleicht wieder. Und kein Mensch wird sich mehr an irgendetwas hiervon erinnern.«

Wir hörten es, bevor wir es spürten. Ein kaum hörbares Rauschen, als Regentropfen weit oben in den Bäumen auf die Blätter trafen. Dann kleine Staubwölkchen, als sie auf den nackten Boden klatschten.

Andrew sah nach oben. »Großartig! Das hat uns gerade noch gefehlt!« Mattie lief im Kreis herum, schnappte nach den Regentropfen und knurrte.

Minuten später hatte sich alles in Matsch verwandelt.

Als ich pitschnass und Pfützen hinterlassend durch das Vorzimmer tropfte, sah Maryanne mich über ihre Brille hinweg an. Andrew nennt es linsen. Maryanne ist nur halb so alt wie ich, blickt mich aber häufig an wie meine Mutter früher, mit einer Mischung aus Irritation und Toleranz. Was führt der Junge jetzt schon wieder im Schilde?

Ich habe hinten im Sprechzimmer immer Kleidung zum Wechseln. Man weiß ja nie, wann man gerufen wird, um sich eine Grube voller Leichen anzusehen, und dann im Regen steht. Laufschuhe, Chinos, die ein oder zwei Nummern zu groß waren, und ein pinkfarbenes Chambrayhemd mit ausgefranstem Kragen waren in modischer Hinsicht zwar nicht auf der Höhe, aber Maryanne hatte mich ohnehin schon schräg angesehen.

Als ich heraustrat, hatte Toleranz wieder die Oberhand gewonnen und sie lächelte.

»Ellie hat allen die Hölle heißgemacht. Der Anästhesist meinte, er hätte beinahe allein angefangen und sie betäubt, nur um sie zum Schweigen zu bringen.«

»Vertretungen haben es immer schwer. Eigentlich will sie ja mir die Hölle heißmachen.«

»Man hat ihr erklärt, was passiert ist und wo du steckst. Sie hat sich dann etwas beruhigt.« Maryanne deutete mit dem Kopf aufs Nebenzimmer, teils Abstellraum, teils Küche, teils Pausenraum. »Der Kaffee geht gerade noch als frisch durch. Ich habe alle deine Termine verschoben, weil ich nicht wusste, wie lange du da draußen sein würdest.«

»Sollte Gordie Blythe die Narkose durchführen?«

»Wer sonst?«

»Meinst du, er ist noch da?«

»Ich kann nachhören. Und wo ich gerade dabei bin, soll ich dann auch fragen, ob das restliche OP-Team noch verfügbar ist?«

»Bitte.«

Ich nahm mir einen Kaffee, während sie anrief, und beobachtete dann durch ein taschenbuchgroßes Fenster einen Zaunkönig, der emsig Weinranken aus dem Maschendrahtzaun hinter dem Haus zupfte. Minuten später stand Maryanne im Türrahmen.

»Läuft nicht. Ellie ist schon nach Hause. Ist einfach aufgestanden und gegangen, hat die Stationsschwester gesagt. Soll ich sie anrufen?«

»Das mache ich morgen selbst. Und da nichts mehr ansteht, warum gehst du nicht auch nach Hause? Nimm dir den Rest des Tages frei.«

»Ich habe an den Rechnungen gesessen.«

»Die können warten.«

»Bist du sicher?«

»Was das angeht, ja. Lauf. Schnapp dir deine Freiheit. Ich mache hier alles dicht.«

Minuten später glitt die Schreibtischschublade auf, wieder zu, und dann war sie schon halb draußen, als sie mir dankte und gleichzeitig ihr Handy aufklappte, um Sarah anzurufen und ihr zu sagen, dass sie sich auf ein spätes Mittagessen treffen könnten, wenn sie Lust habe.

Ich goss meine Tasse wieder voll, ließ mich am Schreibtisch nieder und kleckerte Kaffee auf das Durcheinander von Papieren, die dort nisteten. Artikel aus medizinischen Journalen, die zu lesen ich nie geschafft hatte und wozu ich auch nie kommen würde, abgetippte Untersuchungsberichte aus der Zeit bevor ich anfing, alles am Computer zu erledigen, ausgeblichene Faxmitteilungen von Laboruntersuchungen, die ich vor langer Zeit zurate gezogen hatte, Bettelbriefe von Berufsverbänden, Mahnungen von Wohltätigkeitsorganisationen, Kataloge.

Es ist möglich, dass ich unterbewusst etwas wahrnahm, ein Geräusch, eine leichte Veränderung des Lichts oder der Schatten, doch wenn es so war, erinnere ich mich nicht mehr daran. Ich blickte auf, und ein Mann stand im Türrahmen. Er war offensichtlich durch die vermeintlich abgeschlossene Tür hereingekommen, hatte das Vorzimmer durchquert und meine Tür geöffnet – wie lange hatte er dort schon gestanden? –, ohne dass ich es bemerkt hatte.

Er trug Jeans mit ausgebleichten Bügelfalten, ein dunkles Hemd und ein braunes Cordsakko. Sportliche Schnürschuhe, abgewetzt, gutes Leder.

»Darf ich hereinkommen?«

»An diesem Punkt wohl eher eine rhetorische Frage, oder?«

Er trat näher, sah kurz den Stuhl vor meinem Schreibtisch an und dann wieder mich. Als ich nickte, setzte er sich.

Draußen auf der Straße fuhren Autos vorbei. Im Vorzimmer klapperte ein Fenster.

»Brandon. Sie erinnern sich nicht mehr an mich.« Er schloss kurz die Augen, sein Gesicht entspannte sich, und er ließ den Kopf nach hinten fallen. »Ich habe früher viel geschlafen.«

Brandon Roemer Lowndes. Landete mit sechzehn am falschen Ende eines Jungenstreichs, der schrecklich in die Hose gegangen war. War im Bus der Schulband zu einem zwanzig Meilen entfernt stattfindenden Footballspiel gefahren und kam sechs Tage später im Krankenwagen und im Koma liegend zurück. Ich hatte mich fast ein Jahr lang um ihn gekümmert, zu Anfang, als alles noch auf der Kippe stand, und dann auch später während seiner langwierigen Genesung und der anschließenden Reha. Einer dieser merkwürdigen Spiegel, mit denen einen das Leben manchmal konfrontiert.

»Du siehst gut aus, Brandon«, sagte ich.

»Man nennt mich heute Bobby. An Ihnen sind die Jahre nicht spurlos vorübergegangen, Doc. Sie sehen ein bisschen verbraucht aus.«

»Auch innerlich.«

»Es ist dieser Ort hier, diese Stadt. Sie saugt einem das Leben aus. Ich hab’s so eben noch geschafft.«

»Ja, das hast du.«

»Marines. Genau rechtzeitig zu zwei nie erklärten Kriegen.«

»Und jetzt bist du zurück.«

»Nur kurz«, sagte er. »Auf der Durchreise.«

Auf der Durchreise waren seine ersten Worte gewesen, als er aus dem Koma erwachte. Es sagte es zwei Mal, Auf der Durchreise, Auf der Durchreise, dann öffnete er die Augen, schaute sich um und fragte, wo er sei. Das konnte er unmöglich vergessen haben. Also hatte er den Ausdruck bewusst gewählt. Genau wie: Ich habe früher viel geschlafen.

»Beruflich? Alte Freunde besuchen?« Beide Eltern waren tot, kein Bruder, die Schwester lebte in Kanada, soweit ich gehört hatte.

»Beruflich ist bei mir zurzeit nicht viel los. Und alte Freunde hatte ich nie. Für mich gibt’s hier nur Rost und alte Erinnerungen.«

»Und doch bist du hier.«

Er stand auf. »Ich wollte nur vorbeischauen und Ihnen Hallo sagen.«

Ich stand auf und sagte, es sei schön, ihn wiederzusehen, begleitete ihn zur Tür meines Sprechzimmers und ging zum Fenster zurück, als ich die Eingangstür zufallen hörte. Er blieb einen halben Block weiter vor Ellies Secondhandladen Rags N Riches stehen. Der alte Ezra stand dort drüben. Niemand wusste viel über Ezra. Ein Mountain Man, sagten manche, für andere war er einfach nur verrückt, zweifacher Kriegsveteran, oder alles zusammen. Er tauchte von Zeit zu Zeit auf, lebte auf der Straße, bettelte nie um Geld oder Essen, nahm jedoch immer dankbar an, was ihm gegeben wurde. In stillschweigender Übereinkunft kümmerte sich die ganze Stadt um ihn.

Da stand Bobby nun und sprach mit Ezra, nahm schließlich seine Brieftasche heraus und reichte Ezra ein Bündel Scheine. Ezra verstaute das Geld in der Tasche des untersten seiner drei übereinander getragenen Hemden und gab Bobby die Hand. Dann gingen beide ihrer Wege.

Bobby humpelte. Kaum zu erkennen, aber es war da. Er zog das Bein nicht nach, also war es vermutlich keine neurologische Störung. Es war auch nicht das typische Rucken einer kaputten Hüfte oder eines verletzten Knies. Und es schien dauerhaft zu sein, mehr als nur eine simple Verstauchung oder ein Sehnenabriss. Vielleicht ein alter Bruch mit anschließendem Knochenschwund, wodurch ein Bein geringfügig kürzer war als das andere.

Ich sah ihm hinterher, bis er an der Ecke in die Mulberry Street abbog. Dann kontrollierte ich nochmals die Tür, um mich zu vergewissern, dass sie abgeschlossen war, und machte frischen Kaffee.

2

Das war am Dienstag. Am Mittwoch saßen wir am Frühstückstisch und Richard fragte: »Was ist gestern passiert? Alle reden darüber.«

»Alle reden drüber, und du weißt nicht, was passiert ist?«

»Ich meine nicht, was sie gefunden haben. Was ist passiert?«

Ich schüttelte den Kopf.

Im Radio lief ein alter Song, Storms never last do they baby, und als Richard sagte: »Doch, das tun sie«, brauchte ich einen Moment, um zu begreifen, dass er mit dem Radio sprach.

»Wurden sie ermordet?«, fragte er und wandte sich wieder mir zu.

»Auf jeden Fall vergraben. Und zwar gemeinsam. Wir werden vielleicht nie erfahren, warum.«

»Oder wer.« Er fischte mit Zeige- und Mittelfinger den Teebeutel aus seiner Tasse, ließ ihn hin- und herpendeln und abtropfen. »Das wird jetzt zu einem heiligen Ort werden. Ich meine, nicht im religiösen Sinn.« Er legte den Teebeutel auf seinen Teller. »So ein Ort, an den die Leute in dem Glauben gehen, er würde ihnen helfen, Dinge zu verstehen.«

Richard sieht die Dinge nicht so wie andere. Er ist Lehrer. »Jepp, genau das sind wir«, sagte er, nicht lange nachdem wir uns kennengelernt hatten, »ein Klischee aus alten Western. Der Doc und die Schulmeisterin. Na ja, bis auf den Teil mit der Lehrerin.« Ich frage mich oft, was Schüler von seinen schrägen Blicken und den Realität-Neustarts halten. In der Radiologie haben wir gelernt, dass es in der Natur keine rechten Winkel gibt; wenn wir sie auf einem Röntgenbild sehen, stimmt etwas nicht. In Richards Welt wimmelt es von rechten und schrägen Winkeln.

Seine jüngste Rettungstat lag zu seinen Füßen. Genau genommen auf seinen Füßen, da der Kater häufig Schuhe mit einem Kissen verwechselte. Weil Dickens einen nur ansah, wenn man sprach, glaubte Richard, er sei blind. Und er rennt gegen Wände, sagte Richard. Nur ab und zu, behauptete ich. Vielleicht ist er einfach nur langsam oder etwas schwer von Begriff.

Bei der ersten Rettungstat handelte es sich um einen Vogel. Richard hatte ihn aus der Schule mit nach Hause gebracht, eines seiner Kinder hatte ihn auf dem Schulhof gefunden. »Und?«, sagte ich, als er ihn mir entgegenhielt. Richard: »Du bist doch Arzt, oder? Ein Heiler?« Ich schiente den Flügel, und obwohl Miss Wrengali nie wieder fliegen konnte, führte sie noch ein recht schönes Jahr in unserem Garten.

Richard stand auf und brachte das Geschirr zur Spüle; Dickens reagierte verärgert, weil er vertrieben wurde. »Wie sieht heute dein Tag aus?«

»Das Übliche. Ein paar Leben retten. Die Dunkelheit verfluchen. Zu Mittag essen.«

»Meinst du, du findest die Zeit, mit Dickens bei Doktor Levy vorbeizuschauen und ihn untersuchen zu lassen?«

»Und? Soll ich bei ihm anschreiben lassen?«

»Ich könnte es zurückzahlen.«

»In Naturalleistungen, vermute ich.«

»Du hast meine Kreditkartennummer.«

»Habe ich, ja. Doktor Levy übrigens auch. Genau wie Lands’ End, Best Buy, Fry’s, der Tierschutzbund, Cordon Blue’s, NPR …«

»Witzbold.«

»Nur ein aufmerksamer Beobachter. Aber klar, ich kümmere mich um unseren alten Freund.«

»Glaubst du, dass er alt ist?«

Ich blickte zu dem inzwischen wieder tief schlafenden Dickens hinab, der die Pfoten ausgestreckt und sein Kinn daraufgelegt hatte. »So wie der überall herumrast? Absolut nicht.«

»Aber du weißt, dass sie Klauen haben, oder? Und dass sie dir die Luft absaugen können, während du schläfst? Ich muss mich jetzt anziehen und auf den Weg zur Schule machen. Ich habe Doc Levys Sprechstundenhilfe gesagt, du würdest so gegen neun da sein.«

»War ja klar.«

Er warf mir von der Tür aus eine Kusshand zu.

»Wir haben beschlossen, den Tag freizunehmen, was? Macht ihr jungen Leute eigentlich immer, wozu ihr gerade Lust habt?«

Ich biss in den Keks, den sie mir zum Kaffee serviert hatte. Er zerbröselte mit einem donnernden Knacken, Krümel wurden auf meinen Schoß katapultiert, andere schlitterten über den Boden wie Kakerlaken. Jede Wette, dass sie die Packung schon seit Ewigkeiten für potenzielle Besucher im Schrank gelagert hatte. Sie nahm davon keine Notiz.

Bei etwas, das vermutlich ein Lächeln hatte werden sollen, schob sich ihre Oberlippe in der Mitte leicht nach oben. »Kümmern Sie sich nicht um mich, Lamar. Ich weiß genau, wo Sie waren.«

»Ja, Ma’am.«

»Noch Kaffee?« – der wahrscheinlich nicht genau den gleichen Jahrgang hatte wie die Kekse, aber ziemlich nah dran war.

»Nein danke, Miss Ellie. Ich habe mich gefragt, wann wir wohl einen neuen Termin für Ihre Operation ansetzen könnten.«

»Ach, du lieber Himmel, finden Sie nicht, dass wir einstweilen genug Leichen haben?« Sie lachte, allerdings nicht über ihren Witz, sondern über meinen Gesichtsausdruck. »Sie sollten nicht alles so ernst nehmen.«

»Das haben meine Eltern auch immer gesagt.«

»Nebst Lehrern, einer Horde anderer Erwachsener und Freunden, die Ihnen nah genug standen, um so etwas zu sagen, vermute ich mal.«

Ich nickte.

»Und hier sind Sie jetzt, groß und erwachsen. Entfernen schlimme Sachen bei Leuten, nähen und tackern diese wieder zusammen, bringen sie wieder auf die Beine. Alles ernste Sachen.«

»Ich verstehe sehr gut, dass Sie verärgert waren, Miss Ellie, und ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.«

»Ich war nicht verärgert, Lamar.« Dann wurde sie still, und ich saß da und wunderte mich, dass ich hinter all ihren bissigen Worten und der ganzen Angeberei bislang nie jene tiefe Ruhe bemerkt hatte, die sie umgab. »Ich wurde … erinnert.« Diesmal war es eindeutig ein Lächeln. »Sich zu erinnern ist eine gute Sache. Wir sollten Leute anstellen, die das für uns tun. Ein neuer Berufszweig.«

Sie stand auf. Recht flink, angesichts der Umstände.

»Der Süden hat Ihnen gutgetan, junger Mann, doch auch gutes Benehmen hat seine Grenzen. Es ist nicht nötig, so zu tun, als wollten Sie diesen wirklich scheußlichen Kaffee tatsächlich trinken.«

Ich stellte die Tasse samt Untertasse ab und schob sie vorsichtig von mir weg. Sie ging zu einem Bücherbord, das voll war mit kitschigen kleinen Figuren von Schäfern, Putten und Sternsingern, und hielt eine Flasche billigen Bourbon hoch.

»Ich nehme an, dass Sie mir um diese Uhrzeit wohl kaum Gesellschaft leisten?«

»Nein, Ma’am.«

Sie füllte, dem Anschein nach, exakt vier Zentimeter Whiskey in ein Glas, das eher einem Kerzenständer glich, und kam wieder zu mir. »Sie haben als Kind hier gelebt, oder?«

»Als ich vierzehn war. Aber nur für ein Jahr, bevor mein Vater mit uns weiterzog. Er war immer auf Achse.«

»Ich bin mit achtzehn hergekommen. Keinen Cent in der Tasche und den Kopf voller Träume. Zwei Sommerkleider und ein kaputtes Paar Schuhe. Fünf Jahre zuvor war ich aus der Schule gekommen, habe das Sandwich gegessen, das meine Mutter mir in den Kühlschrank gestellt hatte, habe meine Geschichts- und Mathematikhausaufgaben gemacht und bisschen Radio gehört. Um fünf Uhr abends bin ich nach draußen gegangen, habe mich auf die Veranda gesetzt und gewartet, dass meine Eltern nach Hause kamen. Was nie passierte.

Bis heute weiß ich nicht, was aus ihnen geworden ist. Ich bin dann in ein Kinderheim gekommen, anschließend in eine Pflegefamilie, zu Sven und Carey Waters. Die haben sich damit ihren Lebensunterhalt verdient, aber es waren anständige, freundliche Menschen. Sie haben mich großgezogen, während ständig andere Kinder kamen und gingen. Mit achtzehn bin ich gegangen.«

»Das wusste ich nicht.«

»Woher auch.«

»Haben Sie noch Kontakt zu ihnen?«

»Nur ein oder zwei Postkarten in den ersten Jahren. Doch als mir langsam klar wurde, was sie für mich getan hatten, als ich es sah und verstand, da begann ich, Briefe zu schreiben. So ungefähr jede Woche. Die beiden haben immer alles gemeinsam gemacht, und genauso sind sie auch gestorben, im Abstand von wenigen Tagen. Das muss inzwischen über vierzig Jahre her sein.«

»Das tut mir leid, Miss Ellie.«

»Gibt nichts zum Leidtun. Sven und Carey haben gut auf mich achtgegeben, haben mir beigebracht, unabhängig zu sein. Ich hatte ein schönes Leben. Anders als diese Leute da draußen in der Kiesgrube. Die Sache hat mich ins Grübeln gebracht, das ist alles. Menschen verschwinden. Ganze Familien. Manche von uns finden ihren Weg und andere nie. Als ich damals erfuhr, dass die Waters gestorben sind, sagte eine meiner Freundinnen: ›Sie werden nun ihre Belohnung erhalten, Ellie.‹ Ich habe sie lange angesehen und dann gesagt: ›Denkst du eigentlich je über das nach, was du da redest, oder machst du einfach nur den Mund auf und lässt die Worte herauspurzeln?‹ Danach war ich bei ihr ziemlich unten durch. Aber Blödheit kann man nicht heilen. Und ausrotten kann man sie auch nicht, so viel steht mal fest.«

Sie trank ihren Whiskey aus und nahm meine Tasse. »Ich denke, ich warte noch ein wenig mit der Operation, Lamar. Scheint gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür zu sein.«

Ich sagte, das könne ich nachvollziehen und wir würden später noch einmal darüber sprechen. Draußen war die Luft nach dem Regen vom Vortag noch klar und frisch, und die Sonne schien. Ich dachte zurück an meine Tage in der Psychiatrie, während der Famulatur. An William Johnson, den alle nur »Mister Bill« nannten. Seine Finger erinnerten an knorrige Wurzeln, ein halbes Bein hatte er an Diabetes verloren, eine Gehirnhälfte an den Whiskey. »Guck mal, da oben«, meinte er eines Tages im Garten zu mir und hob zitternd eine Hand – links, rechts, rauf, runter –, während er sich größte Mühe gab, auf etwas zu zeigen, »die dicke alte Sonne lacht uns an wie blöde.«

Maryanne lachte nicht.

»Stephen ist zurück.« Sie schüttelte den Kopf. Es bestand kein Zweifel daran, was sie dachte. »Ich habe ihn in dein Sprechzimmer gesetzt. Hoffe, das war okay.«

»Natürlich.«

Bei Stephen wusste man nie, was einen erwartete. Er konnte einfach nur dasitzen und still die Wand anstarren, er konnte auf dem Boden knien und Fussel aus dem Teppich pulen, oder er rannte im Zimmer auf und ab.

Ich klopfte an die Tür, holte tief Luft und trat ein.

Option eins, mehr oder weniger.

»Nah dran, Doctor Hale. Ich bin nah dran.«

Stephen war dreiundzwanzig. Mit achtzehn starben seine Eltern und seine Schwester bei einem Autounfall mit anschließender Fahrerflucht. Er hätte eigentlich auch in dem Wagen sein sollen, doch er hatte gebettelt, zu Hause bleiben zu dürfen. In den Folgejahren mussten wir mitansehen, wie Stephen von dem Wunsch, die verantwortliche Person zu finden, zum Glauben überging, dass der Zusammenstoß Absicht war, dass es überhaupt kein Unfall, sondern vorsätzlicher Mord war. Der Junge ist zum Detektiv geworden, wie Richard sagte, als Stephen sich derart in seine Obsession hineinsteigerte, dass er seine Freunde vernachlässigte, genau wie die persönliche Hygiene, die Einnahme regelmäßiger Mahlzeiten und seine Gesundheit. Dann verlor er seinen Job. Um Haaresbreite hätte er auch sein Haus verloren, doch da schritt ein unbekannter Gönner ein.

»Das ist gut, Stephen. Und was wirst du jetzt tun?«

»Was immer nötig ist.«

»Wir haben schon hierüber gesprochen. Egal, wie es ausgeht, es wird kein gutes Ende nehmen. Verschließen funktioniert bei Schraubdeckeln oder Schranktüren. Was du tun musst, ist, ein bisschen mehr auf dich zu achten.«

»Das werde ich. Hinterher.«

Da ich eben noch an der Tür gestanden hatte, versuchte ich es jetzt etwas ungezwungener, vertraulicher; ich setzte mich.

»Warum also bist du hier, Stephen?«

Seine Augen wanderten langsam zu mir, zack, in die Mitte unserer persönlichen Version von Nietzsches ewiger Wiederkunft.

»Ich werde dir nichts geben, um dich zu beruhigen, das weißt du. Und du weißt auch, wie unwohl ich mich fühle, wenn ich danach gefragt werde.«

»Aber das ist doch Ihr Job, Doc.«

»Nein. Ist es nicht. Ich bin Handwerker, ein Bastler. Ich repariere Dinge, tue mein Bestes, dass sie wieder richtig funktionieren.«

Er lächelte, und kurz tauchte der Junge wieder auf, den ich von damals kannte. »Das ist alles, um was ich Sie bitte. Ich bin so dicht davor, Doc, ich muss dranbleiben. Aber fünf, sechs Mal am Tag sehe ich mich um und weiß nicht, wo ich gerade bin oder wie ich dorthin gekommen bin. Oder meine Beine fangen an zu zittern, als würde ich gleich ohnmächtig werden. Dann muss ich mich an der Wand festhalten oder an einem Tisch.«

»Die üblichen Angstzustände, Stephen. Genau wie Schmerz, Verlust, Trauer und Furcht. Dein Körper schlägt zurück, wenn du ihn überstrapazierst. Genau wie dein Geist.«

»In manchen Nächten kann ich spüren, dass ich verschwinde, dass ich aus meinem eigenen Körper herausströme, wie Gas. Dann höre ich meine Zähne klappern, als wären sie Würfel in einem Becher.«

Angststörung. Dissoziation. Diese Begriffe fielen mir direkt ein. Wir verbinden sie mit einer Entwicklung, sie gehen auf die Menschen selbst über und wir denken: Jetzt verstehe ich. Doch das tun wir nicht, und die Worte selbst blockieren weitere Suchansätze.

Maryanne unterbrach die Stille, indem sie durch die Tür eilte und sagte, sie müsse uns leider stören. Die zwölfjährige Jenny Broyles drängte sich hinter ihr ins Zimmer und hinter Jenny ihr Bruder Dave.

»Es gibt ein Problem.«

Jenny trat mit ausgestreckten Händen an meinen Schreibtisch. »Er wurde getroffen.«

»Wir wissen nicht, was für einer es ist«, sagte Dave.

»Eine Nachtigall«, sagte ich. Ihr Schnabel war abgerissen und ein Flügel gebrochen. Die Augen waren glasig. Meine Mutter hatte Nachtigallen geliebt.

»Wir waren im Park. Sie ist vorbeigeflogen und dann runtergefallen.«

»Wir haben zuerst nicht gewusst, was passiert ist. Mr. Edmonds war da – er hat an seinem Schwung gearbeitet, hat er gesagt. Einer seiner Golfbälle hat sie getroffen.«

Ich sagte ihnen, ich verstünde nicht viel von Tiermedizin, würde aber tun, was in meiner Macht stand, und nahm den Vogel mit ins Untersuchungszimmer. Als Maryanne den Raum betrat, schüttelte ich den Kopf. Ich hielt die Nachtigall in meiner Hand und spürte – oder meinte es zumindest – den letzten Schlag ihres winzigen Herzens auf meiner Haut.

Ich ging hinaus und sagte es den Kindern. Als ich wieder ins Sprechzimmer kam, war Stephen weg.

Sam Phillips wartete auf seinen jährlichen Gesundheitscheck, den er für die Versicherung brauchte, also kümmerten wir uns darum: EKG, Organcheck, Überprüfung der Medikation, Blutabnahme fürs Labor und Röntgenaufnahme des Thorax, gefolgt von meinem Ratschlag, dass er sich im Krankenhaus einen Termin für einen Stresstest geben lassen sollte, sowie meiner üblichen Empfehlung, diesmal eindringlicher als sonst, dass er angesichts seines Alters und der familiären Vorgeschichte wirklich, wirklich eine Darmspiegelung machen lassen sollte.