19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

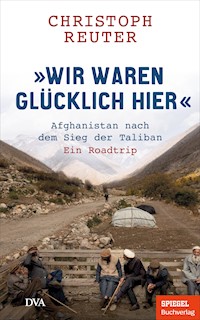

Unterwegs ins Ungewisse: Die packende Afghanistan-Reportage vom ausgezeichneten Kriegsreporter - mit 16-seitigem Bildteil

»Die Taliban haben über ihr Kampfethos und ihre Kontrollbesessenheit hinaus keine konkreten Vorstellungen. Afghanistan ist eine Art Nordkorea mit Bart und Höflichkeitsanspruch, aber ohne Plan.« Christoph Reuter

Seit zwanzig Jahren berichtet SPIEGEL-Korrespondent Christoph Reuter aus Afghanistan, kaum ein anderer Reporter kennt das Land so gut wie er. Reuter war bis Mitte Juli 2021 in Kabul, kam nach der Machtübernahme der Taliban zurück, blieb als die westlichen Helfer, Soldaten und Journalisten überstürzt abflogen. Mehr noch: Er beschloss, bis in Regionen zu reisen, in die Landesfremde mitunter seit Jahrzehnten keinen Fuß setzen durften. Die Geschichten, die er mitgebracht hat, erzählen von dramatischen Veränderungen, von überforderten Taliban und Menschen, die alles verloren haben und ihr Land trotzdem nicht aufgeben wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Die packende Afghanistan-Reportage vom ausgezeichneten Kriegsreporter

»Die Taliban haben über ihr Kampfethos und ihre Kontrollbesessenheit hinaus keine konkreten Vorstellungen, wie sie ein Staatsgebilde, das zuvor schon trotz der Milliarden aus dem Ausland dysfunktional war, zum Funktionieren bringen sollen. Afghanistan ist eine Art Nordkorea mit Bart und Höflichkeitsanspruch, aber ohne Plan.« Christoph Reuter

Seit zwanzig Jahren berichtet SPIEGEL-Korrespondent Christoph Reuter aus Afghanistan, kaum ein anderer Reporter kennt das Land so gut wie er. Reuter war in Kabul, als im August 2021 die Taliban die Macht übernahmen, und blieb im Land, als die westlichen Helfer, Soldaten und Journalisten überstürzt abflogen. Mehr noch: Er beschloss, in Regionen zu reisen, in die Landesfremde mitunter seit Jahrzehnten keinen Fuß setzen durften, und blieb über Monate. Die Geschichten, die Reuter bei seinem Roadtrip durch das vom Machtwechsel erschütterte Land mitgebracht hat, erzählen von dramatischen Veränderungen und hoffnungslosem Stillstand, von überforderten Taliban und selbstbewussten Provinzgouverneuren, von Bauern, die Staub pflügen, und Frauen, die um ihre Sicherheit bangen. In diesem eindrücklich erzählten, sehr persönlichen Buch taucht Christoph Reuter tief in die Geschichte und Gegenwart Afghanistans ein und fragt, welche Zukunft das Land unter seinen neuen Herrschern haben kann.

Christoph Reuter, geboren 1968, gehört regelmäßig zu den letzten westlichen Journalisten, die aus den Krisenregionen der arabischen Welt wie Syrien, dem Nordirak oder Afghanistan berichten. Der studierte Islamwissenschaftler spricht fließend Arabisch und arbeitete für »Die Zeit« und den »Stern«, seit 2011 schreibt er als Korrespondent für den SPIEGEL. Neben zahlreichen preisgekrönten Reportagen veröffentlichte Christoph Reuter u. a. die Bücher »Mein Leben ist eine Waffe« (2002) über Selbstmordattentäter und, gemeinsam mit Susanne Fischer, »Café Bagdad« (2004) über den Alltag im umkämpften Irak. Für seine Recherchen über den »Islamischen Staat« wurde er u. a. als »Reporter des Jahres« ausgezeichnet, sein Bestseller »Die schwarze Macht. Der ›Islamische Staat‹ und die Strategen des Terrors« (2015) gewann den NDR Kultur Sachbuchpreis als bestes Sachbuch des Jahres. Für seine Berichterstattung aus dem Krieg in der Ukraine erhielt Christoph Reuter 2022 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus.

Besuchen Sie uns auf www.dva.de

Christoph

Reuter

»Wir waren

glücklich hier«

Afghanistan nach

dem Sieg der Taliban

Ein Roadtrip

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Für Bente

Copyright © 2023 by Deutsche Verlags-Anstalt, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München,

und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG,

Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

Karte: Peter Palm, Berlin

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Coverabbildungen: Juan Carlos / DER SPIEGEL

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-29747-3V002

www.dva.de

INHALT

Vorwort

Kapitel 1

Schmachtende Blicke, entsicherte Gewehre im neuen »Emirat Afghanistan«

Kapitel 2

Ins Herz des Wahnsinns – meine erste Reise nach Afghanistan

Kapitel 3

»Bad Kunduz« war eine Mondbasis

Kapitel 4

Die letzten Tage von Kabul

Kapitel 5

Die Invasion der Fußgänger

Kapitel 6

Für 18 Stunden in Kabul

Kapitel 7

Goldfische, Kettenkarussell und Meuchelmorde

Kapitel 8

Wie Facebook den Raub des Paradieses verhindern half

Kapitel 9

»Sie sind hiermit festgenommen!«

Kapitel 10

Aufstieg und Fall der Stadt Kunduz

Kapitel 11

Hoffnung, sagte der Mann, der den Mond pflügte, sei eine unsinnige Sache

Kapitel 12

Winter is coming

Kapitel 13

Die große Flucht und ihre Gebührenordnung

Kapitel 14

Im Tal der Missverständnisse

Kapitel 15

Die Angst der Taliban vor den Terroristen

Kapitel 16

Wohin nur mit dem Antilopengott?

Nachwort

DANK

BILDTEIL

VORWORT

Manchmal hörten wir nachts die Goldschakale heulen. Ihre heiseren, hohen Laute klangen wie herangewehtes menschliches Gelächter. Als sei da irgendwo in der Ferne ein ausgelassenes Fest im Gange – in der Wüste von Nimruz im Südwesten, an den verschneiten Berghängen von Nuristan im Nordosten.

Da feierte niemand. Doch die akustische Fata Morgana hatte etwas Symbolisches. Je länger ich durch Afghanistan reiste, desto unlösbarer verstrickt in Täuschungen und Illusionen ist mir das Land erschienen. Nicht erst jetzt, sondern schon vor zehn, 20 Jahren. Nun aber, seit dem jähen Sieg der Taliban im August 2021, eröffnete sich eine Möglichkeit, die im Drama um den chaotischen Abzug der letzten ausländischen Truppen weitgehend untergegangen war: Wir konnten plötzlich überallhin. Ganz Afghanistan stand uns offen, zum ersten Mal seit 20 Jahren.

Wer sich früher nur in der Blase Kabul aufhielt, merkte nicht unbedingt, wie Afghanistan für uns immer kleiner wurde. Drei Jahre lang, von 2008 bis 2011, lebte ich in Kabul, und schon damals schrumpfte das Land. Immer weniger Provinzen, Straßen waren noch bereisbar, ohne Anschläge und Entführung zu riskieren. Im Sommer 2021, Wochen vor ihrem Untergang, blieben von der Republik Afghanistan noch das Pandschschir-Tal, die Route von Kabul nach Pakistan und ein halbes Dutzend Stadtstaaten, die mit Inlandsflügen verbunden waren.

Was aber taten, dachten, wollten die Menschen im riesigen Rest des Landes?

Nun hatten die Taliban gesiegt, war das westliche Projekt, ein demokratisches, friedliches Afghanistan aufzubauen, krachend gescheitert, wäre jeder Drehbuchschreiber gefeuert worden für einen Plot, in dem 20 Jahre Militärintervention, Zigtausende Tote und mehr als 1000 Milliarden Dollar das Land in einem gigantischen Looping wieder dorthin zurückgeschleudert hatten, wo es schon 2001 stand: beherrscht von kruden Radikalen. Die diesmal tatsächlich ganz Afghanistan einnahmen. Und es seither kontrollieren.

Wie konnte das geschehen sein?

Es gab keine einfache Antwort, aber uns tat sich eine grandiose Möglichkeit auf: losfahren und dann immer weiter, so weit wir kämen, bevor das kostbare Zeitfenster sich wieder schließen würde. Bevor die Taliban keine Journalisten mehr ins Land ließen oder ein erneuter Bürgerkrieg das Reisen unmöglich machen würde. Mehrere Monate lang war ich, waren wir ab September 2021 unterwegs durch ein verwirrtes Land: in die unwirtlichen Felsgebirge Zentralafghanistans, die Wüsten des Südens, Kunduz und die Ufersümpfe des Pandsch-Flusses im Norden, die sagenumwobenen Bergwälder Nuristans im Osten, wo die Alten noch die vorislamischen Götterstatuen ihrer Vorfahren im Keller aufbewahren und alle Dschihadistentruppen von al-Qaida bis zum »Islamischen Staat« seit Jahren die Zufahrtswege blockierten.

Davon, vor allem, handelt dieses Buch: ein Roadtrip durchs neue Emirat der Taliban. Jede dieser Reisen hatte ein Ziel, aber nicht minder aufschlussreich waren die endlosen Fahrten dorthin: die verwunderte Einsicht von Dorfbewohnern, jahrelang die Anwesenheit der Ausländer verflucht zu haben und nun erst zu merken, dass die ja drei Viertel des Staates finanziert hatten; abendliche Gespräche in kleinen Restaurants und ländlichen Herbergen über die großen Themen: Wollten wir die Taliban? Was überhaupt haben wir gewollt? Was machen wir nun, da wir auf uns allein gestellt sind?

Überall erlebten wir selbstlose Güte und Großzügigkeit, unglaublichen Mut, ebenso rabiate Gier, Verschwörungsglauben, Missgunst. Die Begegnungen waren wie die Landschaft, nackte Felsberge, smaragdgrüne Täler, gleißende Wüsten und Zedernwälder, ein steter Wechsel der Extreme.

Wir trafen auf Taliban, die mit flirtendem Lächeln anboten, unser Gepäck zu tragen. Andere schlugen auf uns ein und drohten mit Erschießung, sollten wir Bilder von ihnen veröffentlichen. Lokale Kommandeure hielten uns immer wieder stundenlang fest, schlicht weil sie es konnten. Lauter widersprüchliche Facetten, aber gemeinsam ergaben sie ein Abbild der Realität.

Bereits 2002, auf meiner ersten Reise durch Afghanistan, war ich einer abstrusen Nachricht des Pentagon nachgegangen. Die US-Luftwaffe sei in der entlegenen Provinz Uruzgan vom Boden aus unter Beschuss geraten, habe in Notwehr mehrere Dörfer zu Trümmern geschossen. Ich fuhr hin, als einziger Journalist, und vor Ort zeigte sich Schicht um Schicht, was wirklich geschehen war: ein Blutbad auf Bestellung der lokalen US-Verbündeten, die ihre eigenen Rechnungen zu begleichen hatten und dessen Opfer den amerikanischen Militärs vorher nicht einmal bekannt gewesen waren. Doch im Krieg brauchten die USA Feinde und stellten keine Fragen. Es war ein Menetekel des späteren Scheiterns.

Die Ausländer hatten zwei Jahrzehnte lang dem Wunschbild eines demokratischen Staates nachgejagt, das nicht funktionierte, ja von dem sie nicht einmal wussten, wie sie es erreichen sollten. Viele Afghanen verstanden nicht, was die Ausländer wollten, hingen der irrigen Annahme an, dass diese Fremden auf ewig blieben und finstere Pläne hegten. Aufeinanderfolgende afghanische Regierungen plünderten vollkommen ungeniert den eigenen Staat und dachten gar nicht daran, sich für ihn verantwortlich zu fühlen. Die Taliban wiederum glaubten, dass sie die Ausländer vertreiben könnten, jene aber weiterhin den Unterhalt Afghanistans finanzieren würden. Illusionen auf Kollisionskurs.

Durchs Land zu rollen, hält die Perspektive auf Augenhöhe. Das macht es nicht einfacher, aber das Bild nuancierter. Seit Theodor Fontanes Ballade »Das afghanische Trauerspiel« von 1858 kommen Bücher über Afghanistan vor allem in den letzten Jahrzehnten mit demselben Trauerflor daher: Nur noch zum Weinen komme Gott nach Afghanistan, dem dunklen Land der Misere, der Verlierer, des Endes. Ein Reigen der Abgesänge.

Nicht, dass diese Analyse grundsätzlich falsch wäre. Aber dennoch fehlt ihr etwas: eine Erklärung, warum Millionen Afghanen und selbst Afghaninnen trotz allem an ihrem Land hängen. Warum es zig Reisende, Bleibende auf Zeit in seinen Bann gezogen hat.

Und die Antworten darauf, warum überhaupt alles so gekommen ist. Was dazu geführt hat, dass alles so tödlich, so teuer vermasselt wurde. Und was jetzt aus Afghanistan wird.

Ich glaube, die Gründe dafür sind so zahlreich und manchmal auch so absonderlich, dass erst eine Reise ins Innere dieser Welt eine halbwegs unvoreingenommene Annäherung ermöglicht.

In den Schilderungen der Fahrten sind stets »wir« unterwegs, was wechselnde Begleiter umfasst: Fotografen, Übersetzer, Rechercheure, die mit dem leicht irreführenden Titel »Fixer« bezeichnet werden, womit keine Drogenabhängigen gemeint sind, sondern als Entlehnung aus dem Englischen jene, die Termine, Genehmigungen, Zugänge »fixen«. Dazu kommen in einigen Fällen weitere Reporter und Fahrer. Manchmal waren wir zu zweit unterwegs, meist zu dritt oder viert. Manchmal wuchs unsere Reisegruppe noch weiter an, wie auf dem irren Trip in die Berge von Daikundi, auf dem wir die Fahrer und Besitzer unserer beiden nacheinander kollabierten Wagen nicht für Tage im Nirgendwo zurücklassen wollten, sondern mitnahmen, zusätzlich zum Fahrer des nächsten Gefährts, was uns schlussendlich dazu brachte, einen Bus zu nehmen.

Nur allein unterwegs war ich nie in Afghanistan.

Und für weitere Passagiere ist noch Platz.

Suchen Sie sich also einen Platz zwischen wackelnden Sitzbänken, Gepäck und Trockenobst. Vergessen Sie die Sicherheitsgurte. Die Fahrt wird rau, traurig, manchmal von rabenschwarzer Heiterkeit, aber eines nicht: langweilig.

KAPITEL 1Schmachtende Blicke, entsicherte Gewehre im neuen »Emirat Afghanistan«

Von Mazar-e Scharif bis Kabul; September 2021

Die Sonne ging langsam unter im Schilf über dem breit und ruhig dahinfließenden Amudarja. In einer halben Stunde würden die usbekischen Grenzer ihren Posten schließen. Es war ruhig, außer uns war niemand mehr gekommen am frühen Abend des 3. September 2021. Keine Schlange von Einreisenden markierte den Weg, erst eine müde Grenzerin musste uns zeigen, wo wir uns anstellen sollten. Ein paar Meter noch über sommerdürres Gras, dort wartete vor der Brücke der Fahrer eines Kleinbusses und freute sich über zwei letzte Passagiere.

Dann begann die 800 Meter lange Fahrt über die »Brücke der Freundschaft« des großen, sonst belebten Grenzübergangs Hairatan ganz im Norden Afghanistans. Jetzt lag er beinahe verlassen da. Die Brücke war einst gebaut worden von der Sowjetarmee, deren letzter Weg beim Abzug 1989 hier entlanggeführt hatte. Als Allerletzter hatte Generalleutnant Boris Wsewolodowitsch Gromow ihre nördliche Hälfte zu Fuß überquert. Monate später war die Berliner Mauer gefallen, die Sowjetunion implodiert, Afghanistan in Vergessenheit geraten, von den Bürgerkriegsmilizen zerlegt, von den Taliban erobert, 2001 verloren und nun abermals erobert worden.

Unser Kleinbus rollte vorbei an einigen usbekischen Soldaten, dann weiter über die menschenleere Mitte der Brücke, auf der einige verlassene Fahrzeuge den Fahrer zum Slalomkurs nötigten. Es war ein vollkommen legaler Grenzübertritt, ich hatte ein gültiges Visum, wenn auch ausgestellt von der just untergegangenen Republik Afghanistan. Aber ein jähes flaues Gefühl durchzog mich. 19 Jahre lang, seit ich das erste Mal in Afghanistan gewesen war, bedeutete eine Begegnung mit den Taliban wahlweise Lebensgefahr und Entführung oder zumindest eine mühsam verhandelte, konspirative Begegnung, deren Ausgang nie sicher war.

Doch nun war die Begegnung unausweichlich.

Und da standen sie: langbärtig und vor allem langhaarig, manche mit üppigen Locken, bewaffnet und lächelnd. Am Brückengeländer lehnten zwei junge Kämpfer und fotografierten sich gegenseitig im Sonnenuntergang, als sie uns vorbeirollen sahen. Einer schaute herüber mit Augenaufschlag und einem breiten, schmachtenden Lächeln. Eine jähe Geste, als seien wir die erwarteten Gäste einer frivolen Party. Es war absurd.

An der Grenzstation Hairatan warteten zwei LKWs auf Abfertigung. Die Gebäude waren beim Kollaps der alten Regierung fast gänzlich intakt geblieben. Nur das Glas einer Zwischentür war gesplittert. In der Passstube residierte ein stämmiger Kämpfer mit regloser Miene und fast schulterlangem, gescheiteltem Haar, das nach vorn in zwei Spitzen auslief, ungefähr im Stil einer Doris-Day-Perücke. Auf dem Kopf saß die strassbesetzte Kappe im paschtunischen Stil, darüber trug der Mann noch eine Oakley-Sonnenbrille. Gemächlich blätterte er durch die Pässe, trug die Daten eines Lastwagens in eine große Kladde ein, ließ sich Namen und Geburtsorte der Journalisten vorlesen.

Mein Visum für den Grenzübertritt war vom Personal der afghanischen Botschaft in Dubai ausgestellt worden, das sich noch der untergegangenen Republik Afghanistan verpflichtet fühlte. Auch der Einreisestempel war noch ohne Hoheitsabzeichen der Islamisten. Das störte niemanden.

Einer der Männer führte uns zum Röntgengerät für das Gepäck, wo allerdings niemand ernsthaft auf den Monitor schaute, auch durchsucht wurde hier nichts. »Können wir Ihre Taschen tragen?«, fragte stattdessen der Kämpfer. Bis auf den Chef mit dem Stempel und der Sonnenbrille waren alle sehr jung, unsicher, verhielten sich bemüht zuvorkommend. Als stünde man an der Rezeption eines verstaubten Grandhotels, dessen Personal die bedauernswerten Umstände durch größere Servicebemühungen wettmachen wollte.

Das nun war die neue Taliban-Herrschaft. Tage zuvor in Kabul waren noch Tausende, manchmal Zehntausende gegen die Mauern und Stacheldrahtrollen rund um den Flughafen angerannt, waren manche niedergetrampelt, angeschossen, verprügelt worden, um die 170 Verzweifelte draußen, 13 US-Marines und zwei britische Soldaten drinnen ums Leben gekommen beim Selbstmordanschlag des »Islamischen Staates«. Der Kreislauf der Angst, der Bilder und Nachrichten von der Angst, die noch größer werdende Panik der Zurückgebliebenen hatten die Lage wie einen Strudel der Apokalypse aussehen lassen.

Dann hatten die Taliban am 31. August auch den Flughafen übernommen, mit der letzten abhebenden amerikanischen Maschine Minuten vor Mitternacht hatten sich die Tore geschlossen, und nun?

Wir waren mit unserer Einreise nicht ins vollkommen Ungewisse gestolpert. Ein paar Kollegen, Kanadier, Schweizer, Australier, US-Amerikaner, waren unbehelligt in Kabul geblieben, die ganze Zeit. Andere hatten die Route über Usbekistan schon ein, zwei Tage vor uns genommen. Um jetzt einreisen zu können, musste man erst in die usbekische Hauptstadt Taschkent fliegen, konnte dann den Expresszug nach Samarkand nehmen und für die letzten fünf Stunden Fahrt ein Taxi. Alles sei ruhig, antworteten die vorgefahrenen Kollegen auf unsere Fragen. Die Taliban hatten Journalisten aus der Kategorie ungläubige Ausländer in die Kategorie offiziell willkommene Gäste gesteckt, insofern galten unsere Erfahrungen nicht unbedingt für den Rest des Volkes.

Dennoch: Was wir sahen und sehen würden in den nächsten Tagen, Wochen, war nicht das Grauen eines Rachefeldzugs – sondern die allgegenwärtige Angst davor, dass er noch kommen werde.

Der unwirkliche Empfang am Grenzposten blieb keine Ausnahme. Am Ausgang des Geländes saß ein Kämpfer mit schwarzem Turban auf einem Bürostuhl und nickte den Vorbeigehenden zu. Dahinter wartete das Taxi. Viele Geschäfte im Ort Hairatan waren geschlossen. Kinder spielten auf den Straßen, Frauen waren kaum zu sehen. An einem Checkpoint stand ein Humvee, einer jener klobigen, breiten Geländewagen, mit denen amerikanische Soldaten seit 2002 in Afghanistan unterwegs gewesen waren. Später hatte die afghanische Armee sie bekommen, und nun hatten die Taliban sie übernommen. So stand der Humvee nun da, mit Bordkanone und mit Sprühdose aufgetragener Flecktarnmusterung. Die Posten mit AK-47-Gewehren wirkten ratlos, was sie von den ausländischen Journalisten halten sollten, winkten das Taxi einfach weiter.

Die Straße nach Mazar-e Scharif führte durch Dünenlandschaft, an vielen Stellen blockierten Sandwehen die halbe Straße. Die viertgrößte Stadt Afghanistans war innerhalb eines Tages fast kampflos an die Taliban gefallen, ein ganzes Armeecorps hatte nach vorherigen Verhandlungen kapituliert. Vielleicht erklärte das die momentane Milde der neuen Machthaber: Nicht mal die Mosaike ihres Erzfeinds Ahmad Schah Massud an den Kreisverkehren hatten sie bislang zerstört oder übermalt. Massud hatte während der ersten Taliban-Herrschaft in den 1990er-Jahren erfolgreich seine Heimat, das Pandschschir-Tal, ja den ganzen Nordosten Afghanistans gegen deren anrückende Truppen verteidigt. Zwei Tage vor den Terrorangriffen vom 11. September 2001 war er von zwei Selbstmordattentätern von al-Qaida umgebracht worden, was ihn vollends zum Helden aller Gegner der Taliban gemacht hatte. Nun schaute sein Abbild, lächelnd wie stets, auf deren Rückkehr.

Im siebengeschossigen Hotel Ghazanfar wirkte die doppelte Sicherheitsschleuse vor dem Eingang obsolet, waren die einstigen Bombenleger doch nun selbst die Regierung. Die Rezeptionistin, die hier im Juli noch gearbeitet hatte, war verschwunden. Der Rezeptionist fragte, ob man ihn nach Deutschland mitnehmen könne. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht auf dem Rückweg?

Kaum in den Zimmern angekommen, krachte minutenlang Gewehrfeuer in den Himmel. Warum die Taliban in die Luft schossen, blieb unklar. Erst kursierte das Gerücht, die letzte Widerstandsbastion im Pandschschir-Tal sei gefallen. Was nicht stimmte. Dann hieß es, die Ernennung der neuen Regierung werde gefeiert. Doch auch die war noch nicht einberufen.

Warum auch immer, die Taliban schossen begeistert selbst mit schwerem Kaliber in den Nachthimmel, in Mazar, Kabul und anderen Städten. Allein ins Emergency Hospital in Kabul wurden nach Angaben der dortigen Ärzte 17 Tote, etwa 40 Verletzte eingeliefert, die von den herabregnenden Geschossen des Freudenfeuers getroffen worden waren.

Nach den Schüssen wurde es still in Mazar-e Scharif. Rund um die berühmte Blaue Moschee, wo sonst im Sommer die Menschen in der Abendkühle flanierten, war es leer. Der Wirt einer Hähnchenbude verweigerte einen Tisch, beim Kebab-Stand um die Ecke war es genauso. Im Emirat war die Sperrstunde angebrochen. Männer mit langen Holzknüppeln gingen durch die Straßen, sagten nichts, ignorierten uns Ausländer.

Noch vor Sonnenaufgang ging es weiter nach Süden, durch die leere Stadt, einen kleinen Umweg nehmend über das außerhalb gelegene Westtor, wo Anfang Juli das Erscheinen eines einzelnen Taliban-Kämpfers die ganze Stadt in Angst versetzt hatte. Jetzt standen dort zwei, schauten kurz in die Autos, winkten uns und alle weiter. Nach einer Viertelstunde begann die Reise durchs Unbekannte. Denn das Land jenseits des Westtors, die Provinz Baghlan und die Berge nördlich vom Salang-Tunnel, Afghanistans wichtigste Nord-Süd-Verbindung, waren seit Jahren, ja anderthalb Jahrzehnten für Westler zu gefährlich gewesen, um dort mit dem Auto durchzufahren. Wer nach Mazar kommen wollte, nahm das Flugzeug, auch viele Afghanen taten es. Soldaten sowieso, aber auch Regierungsangestellte, berufstätige Frauen, Studenten.

Wo die Taliban herrschten, kontrollierten sie die Wege. In den umkämpften Grauzonen errichteten sie immer wieder für Stunden Impromptu-Checkpoints. Wer dort glaubhaft behaupten konnte, Bauer zu sein, hatte nichts zu befürchten. Aber die Taliban kontrollierten die Hände, ob sie schrundig seien wie die eines Bauern. Sie kontrollierten die Telefone, und auch wer keines dabeihatte, machte sich verdächtig.

Die nach Osten hin stetig grüner werdenden Hügel von Baghlan existierten. Aber für mich waren sie lange so unzugänglich gewesen wie die Sageninsel im Ozean. Auch Kunduz, die legendäre Einsatzstadt der Bundeswehr etwas nördlich unserer Route, war jahrelang ein No-Go gewesen, mit dem Auto sowieso. Selbst mit dem Flugzeug sei es keine gute Idee, sagten 2019 unsere beiden afghanischen Rechercheure: »Sobald ihr landet, weiß die ganze Stadt, dass Ausländer angekommen sind.« Offiziell beherrschte damals die Regierung Kunduz, das bereits seit 2015 zweimal für Tage von Taliban überrannt worden war. In Wirklichkeit kontrollierten die Taliban längst alles, was außerhalb der militärischen Stellungen und Zentralen geschah.

Nun rollten wir durch Orte und Städte, die ich 2010 zum letzten Mal gesehen hatte. Pol-e Chomri, die Provinzhauptstadt von Baghlan, war ein müffelndes Kaff wie ehedem, staubig und laut. Aber es fühlte sich aufregend an, dort tatsächlich wieder hinkommen zu können.

Ab hier führte die Straße am Fluss entlang, schlängelte sich langsam hoch in die Berge. Die alte, vertraute Route nach Kunduz, die ich drei Jahre lang bis 2011 immer wieder genommen hatte, als ich für den stern als Korrespondent in Kabul lebte, aber das deutsche Interesse eher der Bundeswehr in Kunduz galt. Damals war die Straße noch in gutem Zustand gewesen. Diesmal kamen wir vorbei an zahllosen Stellen, die aussahen wie Schlaglöcher – nur metergroß, tief, markiert mit ein paar Steinen, die man umrunden musste auf kleinen, von zahllosen Reifenspuren markierten Schlenkern durchs Geröll. Es waren zumeist die Krater von Anschlägen der Taliban, die ihre Sprengsätze im Asphalt vergraben oder in Dükern platziert hatten, den kleinen Unterquerungen der Straße für gelegentlich wasserführende Bäche. Damit hatten sie Patrouillen der afghanischen Armee und andere in die Luft gesprengt.

Vielleicht waren es auch die Krater von Luft- oder Drohnenangriffen der US-Truppen, die just einem Auto auf der Straße gegolten hatte. Das war nicht mehr zu erkennen. Ausweislich ihrer Umfahrungen waren die Krater alt. An vielen standen kleine Gruppen von Kindern mit Schaufeln und winkten, als wir zum ersten Mal vorbeikamen. Sie wollten Geld, dafür würden sie die Gruben verfüllen, signalisierten sie mit ihrer Ausrüstung.

Aber sie schaufelten nichts. Auch als wir Wochen, Monate später auf derselben Route weitere Male auf dem Weg nach Kunduz und zurück an ihnen vorbeikamen, standen dieselben Kinder mit denselben Schaufeln neben denselben Gruben. Nichts hatte sich verändert.

Die Explosionen, der Krieg, das waren Veränderungen der Topographie gewesen, die einfach eingebettet wurden ins Dasein, genutzt als Argumentationshilfe, ein paar Afghani von den Autofahrern zu erbetteln. Fast niemand zahlte, jeder kannte die Gruben. Aber offensichtlich hatte auch niemand, weder der Staat noch die Dorfbewohner der Umgebung, Anstrengungen unternommen, die Straße wieder zu reparieren. Die Kinder wären empört gewesen, hätten jemand die Löcher einfach verfüllt und ihnen damit die minimale Chance auf die kümmerlichen Spenden genommen.

Alles, was geschehen war, war eben geschehen. Firmen mit Baggern, riesigen, rauchenden Teermaschinen und Walzen waren irgendwann vor ein, zwei Jahrzehnten gekommen und hatten die Straßen hergerichtet. Schon 2007 fuhr man von Kabul nach Kunduz jenseits der Städte wie auf einer deutschen Bundesstraße. Aber dann war der Krieg gekommen, waren die Taliban näher gerückt, wieder zurückgeschlagen worden, hatten die Herrschaft über die Nacht übernommen, sich tags wieder zurückgezogen, aber die Strecke vermint. Und so waren über die Jahre immer mehr Krater hinzugekommen.

Für mich war es eine Kurvenfahrt des Glücks. Im Mai war ich nach Kabul geflogen. US-Präsident Joe Biden hatte sich festgelegt auf den vollständigen Abzug zum 11. September 2021, eine sonderbare Art, den 20. Jahrestag der furchtbaren Anschläge mit dem endgültigen Eingeständnis der Niederlage zu begehen. Aber ich glaubte, wie viele, dass es zumindest übergangsweise auf eine gemeinsame Regierung der bisherigen Amtsinhaber und der Taliban hinauslaufen werde. Die Millionenmetropole Kabul wäre nicht so leicht zu erobern.

Aber schon im Frühsommer mehrten sich die Anzeichen des Zusammenbruchs: Im Norden kollabierten ganze Provinzen innerhalb von Tagen, in denen zuvor alle paar Jahre ein Bezirk an die Taliban gegangen war. Auf den Korridoren der afghanischen Ministerien breitete sich Unruhe, bald Panik aus. Ich blieb nicht drei, sondern sieben Wochen lang, verließ Afghanistan Mitte Juli. Einen Monat vor dem Fall.

Als die Taliban Kabul im Verlauf des 15. August 2021 jählings überrannten, war die brennende Frage für mich: Wie jetzt wieder hineinkommen ins Land? Ein erster Versuch zehn Tage später mit dem Evakuierungsflieger der Rettungsorganisation »Kabul-Luftbrücke« endete nach 18 Stunden auf dem Flughafen der Hauptstadt mit der Deportation durchs US-Militär nach Katar. Von dort flog ich zurück nach Berlin, dann nach Taschkent, um im nächsten Anlauf über die usbekische Grenze schließlich in ein dramatisch anderes Land zurückzukommen als jenes, das ich sechs Wochen zuvor verlassen hatte.

Nun rollten wir gespannt gen Süden. Auf der etwa 350 Kilometer langen Strecke bis Kabul lagen überraschend wenige Checkpoints der neuen Machthaber, und an noch weniger von ihnen wurden wir angehalten. Auch hier: junge, sehr junge Taliban, viele mit langem Haar und Blume in der Munitionsweste. Aufgekratzt heiter, dass sie nun die Mächtigen waren. Die meisten posierten gern für Fotos, manche lächelten so strahlend wie die beiden Jungs an der Brücke. Andere schauten staunend und leicht verunsichert auf die Ausländer, die gleichermaßen verunsichert auf sie schauten.

Erst zufällig, in einem Straßenrestaurant gegenüber der Weggabelung hoch ins Pandschschir-Tal, stießen wir auf die Veteranen. Jene Taliban-Einheiten, die seit Tagen das Refugium erobern wollten, wohin sich Versprengte der afghanischen Armee und Geheimdienste zurückgezogen hatten. In den 1990ern hatten die Taliban über Jahre versucht, Pandschschir zu erobern, waren aber stets am Terrain und an den Kämpfern des legendären Kommandeurs Ahmad Schah Massud gescheitert. Al-Qaida hatte ihn kurz vor den Anschlägen des 11. September umgebracht. Nachdem zwei vermeintliche Journalisten in sein Hauptquartier geschleust worden waren, hatten sie ihre angebliche Kamera gesprengt, als das Interview beginnen sollte. Doch auch sein Tod ermöglichte es den Taliban nicht, das Tal einzunehmen, vielmehr waren sie im Laufe der folgenden US-Invasion im ganzen Land besiegt worden.

Pandschschir hatte den Nimbus des Uneinnehmbaren. Nun saßen hier die Elitekämpfer der Taliban, von denen fast jeder ein amerikanisches M4-Sturmgewehr hatte, manche noch mit Prägung »Eigentum der USA«, und gaben sich siegessicher. »Wir haben Amerika geschlagen, in die Flucht getrieben«, verkündete Maulawi Schirawi, Feldkommandeur für den Süden des Tals und Taliban-Polizeichef der Provinz Baghlan. Folglich könne auch der nahe Sieg gegen die Verteidiger des Pandschschir-Tals nicht mehr fern sein, »obwohl das Gelände schon schwierig ist«.

Der Kommandeur, leicht untersetzt, gerade einmal 1,60 Meter groß und mit einem eher unvorteilhaften Brillengestell auf der Nase, sah etwas kurios aus zwischen den weit größeren Kämpfern. Aber seine Autorität schien völlig unangefochten, genauso wie seine sehr eigenwillige Interpretation des amerikanischen Abzugs vor wenigen Tagen.

Die Taliban hatten von drei Seiten angegriffen, waren im Norden über fast 4000 Meter hohe Bergpässe gekommen und hatten dort die Kleinstadt Pariyan erobert. Auch der Weg durch den legendären Salang-Tunnel, die einzige ganzjährig befahrbare Route zwischen Kabul und Nordafghanistan, vor mehr als einem halben Jahrhundert gebaut von der Sowjetunion, war wieder frei. Der Verkehr lief wieder normal, nichts war mehr davon zu merken, dass hier angeblich noch vor Tagen eine Kampfzone gewesen war.

Neben dem kleinen Feldkommandeur saß ein weiterer Emir, der bislang respektvoll geschwiegen hatte, aber nun auch noch mal etwas sagen wollte: »Wir haben sie alle besiegt«, sortierte er ihren Angriff in die große historische Perspektive, »die Amerikaner, die Russen, die Briten! Alle besiegt!« Gut, das mit den Briten war 1842 gewesen und »besiegt« ein etwas weitreichender Terminus dafür, die Expeditionstruppen aller drei Imperien so lange bekriegt zu haben, bis die Regierungen in London, Moskau und Washington irgendwann befanden, genug sei genug. Was war so dringend am Hindukusch zu verteidigen?

Aber immerhin: Vor 180 Jahren war es den Kriegern von Wazir Akbar Khan, 1989 den Mudschaheddin und 2021 den Taliban gelungen, die mächtigsten Streitmächte der Welt aus ihrem Land zu vertreiben. Afghanistan also musste, so hätte man folgern können, seit Generationen ein in sich ruhender Staat sein, wenn doch seine Kämpfer jede Invasionsarmee nach Jahren oder gar Jahrzehnten des Konflikts doch immer wieder zum Abzug nötigen konnten. Eine Nation, deren Volk zusammensteht.

Es war nichts von all dem. Afghanistan war zutiefst zerstritten und gespalten entlang ethnischer und konfessioneller Bruchlinien, zwischen Traditionalisten und Modernisierern, überdies arm gewesen und schlagartig mit dem Wegfall der ausländischen Milliardenzahlungen noch viel ärmer geworden. Afghanistan, das war nun wie ein Schlauchboot auf hoher See, dessen Ventilstöpsel die Taliban gerade herausgezogen hatten und nun voller Stolz hochhielten. Sie hatten gesiegt, sie hatten die Ausländer und deren afghanische Verbündete vertrieben. Sehr viel weiter hatten sie nie gedacht.

Was würde nun werden?

Den Antworten auf die großen Existenzfrage würden wir uns in den kommenden Wochen und Monaten in kleinen Schritten nähern. Fahrend, denn immerhin das war nun möglich, seit jählings das ganze Land bereisbar geworden war.

Unspektakulär verlief unsere weitere Fahrt durch spektakuläre Täler und Gebirgslandschaften, die sich hin zur Schomali-Ebene öffneten, der grünen Oasenlandschaft nördlich von Kabul. Nur just am allerletzten Kontrollposten vor Kabul hieß es plötzlich: »Wo ist Ihr Passierschein?«, die Akkreditierung der neuen Machthaber. Wieder: eine Gang freundlicher Halbwüchsiger mit Gewehren, der 20-jährige Chef telefonierte abwechselnd mit zwei Smartphones. Niemand sprach irgendeine Fremdsprache fließend, nur auf Arabisch gelang bruchstückhaft die Kommunikation.

Pässe, Presseausweise wurden kontrolliert, alle fotografiert, »es dauert nur noch fünf Minuten«. Das hieß es in den folgenden anderthalb Stunden immer wieder, in denen die einreisenden Fremden in der kleinen Hütte des Postens mit Tee und Keksen bewirtet wurden.

Die schlichte Logik, dass man eine materielle Akkreditierung von der Pressestelle in Kabul mangels Flügen nur bekommen könne, indem man nach Kabul fahre, verfing nicht recht. »Noch fünf Minuten.« Weitere Telefonate. In der Zwischenzeit versuchte einer der Jungen, die auf mehrere Anwesende gerichtete Kalaschnikow des Mannes neben ihm mit seinem großen Zeh zu entsichern, zwängte sich ein Wachhabender mit einer Panzerabwehrrakete über der Schulter in das winzige Häuschen, führte ein anderer Gebetsvideos auf seinem Handy vor.

Alle lächelten immer wieder verunsichert, als fiele ihnen sonst nichts ein, was sie mit den Fremden tun könnten. Verhören wäre auch nicht gegangen mangels Sprachkenntnissen, Verprügeln, Fesseln und Verschleppen war nun verboten. Bis schließlich ein Anruf kam, uns ziehen zu lassen. Hinein nach Kabul, wo der Verkehr schon wieder so chaotisch verlief wie vorher, wo noch weniger Frauen zu sehen waren als früher und sich die Straßen am Abend rasch leerten. Die Nacht hatte vielerorts schon früher den Taliban gehört, nur lungerten sie jetzt vor den Türen auch mitten in der Hauptstadt.

An alle Einheiten war offenbar der Befehl ausgegeben worden: Seid nett zu den Ausländern! Die Taliban fuhren zwar weiterhin in voller Gefechtsmontur mit Hand am Anschlag durch die Straßen. Aber wenn ein Fotograf per Handzeichen signalisierte, dass sie doch bitte ihre Waffen recken mögen: bitte, klar. Selbst ein händchenhaltendes Duo vom Taliban-Geheimdienst, einem Herzstück ihres jahrelangen Guerillakampfes, von denen der eine mit betrübter Miene meinte, sie dürften nicht fotografiert werden, ließ sich dann doch ablichten.

Im ansonsten fast leeren Informationsministerium empfing am Morgen der neue Verantwortliche für ausländische Medien die Journalisten in perfektem Englisch und mit geschliffenen Manieren. Die Akkreditierung, gültig für das gesamte Land, war innerhalb weniger Minuten ausgestellt. Schneller als früher. Nur brauchte sie damals keiner.

Man warte nun darauf, dass die anderen Beamten zurückkämen, sagte Mohammad Ahmadzai. »Aber ich bin stolz darauf, meiner Heimat zu dienen!« So viele seien geflohen, sagt der Beamte, der 20 Jahre im pakistanischen Peschawar lebte, »ich nicht«.

Wer nicht kriminell oder korrupt gewesen sei, habe im Emirat nichts zu fürchten. Für Journalisten »sehe ich überhaupt keine Probleme! Höchstens wird es hier oder dort mal Missverständnisse geben.«

Ich dagegen hatte das fortwährend genährte Gefühl, in einem grundsätzlichen Missverständnis unterwegs zu sein.

Dann, als wir noch nicht mal drei Tage im Land waren, erlebten wir abrupt, was der Monate später geschasste Ahmadzai vermutlich auch als »Missverständnis« beschrieben hätte. Ein beinahe tödliches.

Am 6. September 2021 verbreiteten die Taliban morgens die Nachricht, nun endgültig das rebellierende Pandschschir-Tal erobert zu haben. Im Satellitensender Al Jazeera liefen Bilder von Taliban in der Provinzhauptstadt des Tals, auf Twitter welche von triumphierenden Kämpfern in der Residenz von Ahmad Massud, dem Anführer der Pandschschiris und Sohn des legendären Widerstandshelden Ahmad Schah Massud. Doch der Nimbus vom uneinnehmbaren Tal hatte sich als Muster ohne Wert erwiesen.

Denn diesmal war der Kampf offenbar schnell entschieden. Die Siegesmeldung schien zu stimmen, also brachen mehrere Journalistenteams nach Pandschschir auf, auch wir. Bis zum Checkpoint einige Kilometer hinter dem Taleingang verlief die zweistündige Fahrt normal. Die lange Galerie von Märtyrerbildern der Soldaten aus Pandschschir entlang der Straße war mit viel Aufwand zerrissen, übermalt, zerschossen worden.

Am Kontrollposten im Ort Gulbahar herrschte Chaos. Flüchtende Zivilisten kamen zu Fuß aus dem Tal, Taliban-Kämpfer rollten in Pick-ups herein, ein Kämpfer in Schwarz befahl uns zu warten. Drei Lastwagen, auf denen junge Männer dicht gedrängt auf der Ladefläche standen, kamen vorbei. Fliehende? Gefangene? Wir machten Fotos, filmten, was zuvor an keinem Posten ein Problem gewesen war, im Gegenteil.

Doch hier nun wurde es rasend schnell eines. Gebrüll, ein erstes Handgemenge und der barsche Befehl zu verschwinden. Pandschschir sei eine Gefechtszone. So komplett schien der Sieg nicht zu sein. Die Taliban hatten sich verstolpert in ihren gegenläufigen Wünschen, haltlose Propaganda in die Welt zu setzen und gleichzeitig Journalisten einzuladen, die solchen Meldungen dann nachgingen. Und auch noch dokumentierten, dass alles ein wenig anders war.

Wir kehrten um und fuhren zurück, vorbei an den zerfetzten Märtyrer-Postern, filmten kurz und bemerkten zu spät, dass wir verfolgt wurden. Nun waren sie richtig wütend. Zwei brüllende Geistliche mit Turban und zwei Kindersoldaten mit M16-Gewehren sprangen aus dem Wagen, der uns ausbremste. Einer der Geistlichen versuchte mich am Hemd durchs Fenster aus dem Auto zu zerren. Noch unheimlicher waren die beiden Halbwüchsigen, die mit ihren entsicherten Gewehren zitternd auf uns zielten und mit geübten Tritten gegen die Tür am Aussteigen hinderten.

Heikle Minuten und ein zerrissenes Hemd später ließen sie von uns ab. Aber schon im nächsten Dorf blockierten kurz darauf andere Taliban mit gezückter Kalaschnikow die Straße vor ihrem temporären Hauptquartier, zwangen uns zum Anhalten. Sie waren ruhiger und ließen Handschellen kreisen. Alle Aufnahmen seien sofort zu löschen. Auch ein weiteres Mal im Gelöscht-Ordner. Sonst würden wir festgenommen.

Falls dennoch irgendwo ein Bild oder Video der Szenen am Checkpoint veröffentlicht werde, sei die Konsequenz unausweichlich: »You will go!«, sagte einer der Männer auf Englisch.

»Go?«

»Wir werden euch töten.« Ganz ruhig, als ob er den aktuellen Bußgeldkatalog des Emirats erklärte.

Auch andere Kollegen wurden an diesem Nachmittag festgehalten, bedroht, selbst die Reporter von Al Jazeera aus Katar, obwohl der Golfstaat einer der wichtigsten Verbündeten der Taliban ist. Ein italienischer Journalist, der mit einem Kommandeur unbehelligt in den unteren Teil des Tals gekommen war, wurde am Abend Dutzende Kilometer vom Taleingang entfernt abgepasst, verlor Kamera und Telefon.

Es war sinnlos, den Befehlshabenden zu erklären, lediglich der Taliban-Propaganda gefolgt zu sein. Es war sinnlos, irgendetwas zu erklären. Sie bestimmten, wo die rote Linie verlief, die zu überschreiten sehr rasch gefährlich werden konnte.

Knapp drei Tage im »Islamischen Emirat Afghanistan«, und wir hatten die Spannbreite des neuen Willkommens für Ausländer durchmessen, vom lächelnden Kofferträger bis knapp vor das Erschießungskommando.

Über Monate würde ich bis zum nächsten Sommer quer durchs Land in alle Richtungen unterwegs sein, zwei Drittel der Provinzen durchreisen, ein Dutzend Mal von Taliban festgesetzt, ungefähr ebenso oft freundlich bewirtet werden, mich vor ihnen unterwegs verstecken, mit ihnen streiten, endlos verhandeln, aber mir doch nie sicher sein: Was war echt, was Fassade?

Aber vielleicht war das gar nicht die Frage. Sondern vielmehr ging es darum, was gerade die tagesaktuelle Doktrin war: Was immer an Befehlen aus ihren verschiedenen Machtzentren in Kandahar oder Pakistan kam, das führten sie aus, und waren es noch so extreme Richtungswechsel. »Seid freundlich zu den Ausländern!« Oder: »Verhaftet diese Ungläubigen!« Man könnte es Disziplin nennen. Aber die Männer und ihr Gehorsam wirkten auf mich eher wie eine Sekte.

KAPITEL 2Ins Herz des Wahnsinns – meine erste Reise nach Afghanistan

Provinz Kandahar, Uruzgan; Juli 2002

Die Meldung klang so abstrus, dass nichts anderes übrigblieb, als hinzufahren. Herauszubekommen, was in den Weilern von Uruzgan, einer hügeligen Steppenprovinz Zentralafghanistans, wirklich geschehen war. Offiziell war ein Militärflugzeug der US-Luftwaffe in der Nacht zuvor auf einem nächtlichen Patrouillenflug vom Boden mit Kalaschnikows angegriffen worden und habe in Notwehr zurückgeschossen.

So vermeldete es das Pentagon am 1. Juli 2002. Es war früh in diesem Krieg, der ja offiziell schon als beendet galt – aber in seiner ganzen mörderischen Wucht erst noch beginnen sollte. Doch diese erste Reise würde mich ins Innerste Afghanistans führen: topographisch, aber mehr noch politisch, hin zum Kern des Scheiterns der gesamten Intervention. Auf den Weg gemacht hatte ich mich wegen der Ungereimtheiten der Notwehrmeldung. Wie hätten Männer mit Kalaschnikows ein Flugzeug treffen sollen? Und wie hätte dessen Besatzung die Quelle der Schüsse lokalisieren können? Was als Verdacht begann, sollte bald eine Lüge offenlegen, die später den vollkommenen Irrsinn des Washingtoner Kalküls zeigte.

Dass die Luftwaffe im Verlauf ihrer erklärten Notwehr vier Dörfer beschossen und bombardiert und dabei fast 50 Menschen getötet hatte, wurde nicht so detailliert übermittelt. Aber auf jeden Fall habe man dort die Taliban und al-Qaida-Terroristen bekämpft.

Die allerdings waren seit Monaten aus der ganzen Provinz Uruzgan verschwunden.

Noch abwegiger erschien, dass die Besatzung eines hoch fliegenden Patrouillenflugs es überhaupt kümmern sollte, wenn jemand am Boden eine Kalaschnikow abfeuert – und dass umgehend mindestens eine AC-130 und ein B-52-Langstreckenbomber die Schützen in der Dunkelheit lokalisieren und angreifen konnten.

Die Berichte der ersten Tage danach wurden etwas detaillierter: So seien auch Flugabwehrwaffen abgefeuert worden, während anderswo erwähnt wurde, dass es sich um missverstandenes Freudenfeuer einer Hochzeitsfeier gehandelt habe. Jedenfalls war eine Brautfeier in dieser Nacht von den amerikanischen Fliegern angegriffen, waren allein dort Dutzende Menschen getötet worden.

Doch der Kern der amerikanischen Geschichte funktionierte nicht. Und kein Journalistenteam hatte sich nach Uruzgan auf den Weg gemacht. Es gab auch in ganz Afghanistan fast keine Überlandstraßen mehr, der Weg von Kabul dorthin dauerte Tage.

So kam ich das erste Mal nach Afghanistan: von Pakistan aus über das im Süden des Landes gelegene Kandahar, was die Strecke auf zwei Tage verkürzte. Kabul war zwar die offizielle Hauptstadt, aber das Straßennetz war ruiniert, Inlandsflüge gab es noch keine. Also fuhren wir von Pakistan aus über den nächstgelegenen Grenzübergang nach Südafghanistan. Damals reiste ich für den stern, als dessen Korrespondent ich auch sechs Jahre später nach Kabul ziehen würde.

Das öffentliche Interesse am Geschehen im Land war nach dem kurzen Drama des Krieges, der völligen Niederlage und dem Verschwinden der Taliban in Deutschland schon wieder versandet. Bin Laden war entkommen, von Mullah Omar, dem rätselhaften einäugigen Gründer der Taliban, fehlte jede Spur. Warum also sich noch dafür interessieren, wie es weiterging?

Auch sonst trafen wir auf der ganzen Reise im Süden keine Ausländer. Kandahar, noch bis ein halbes Jahr zuvor das Epizentrum der Taliban, die von hier aus ihren Eroberungszug gestartet hatten, war ein verschlafener, hitzestarrender Ort, dessen neuer Militärkommandeur die ruhige Lage pries. Es sei ruhig weit und breit, in allen Provinzen des Südens, konstatierte er. So ruhig, dass wir nicht recht einsahen, warum wir vier seiner Soldaten und ein zweites Auto mitnehmen sollten. Aber wichtiger war dem Kommandeur vor allem, dass wir die überschaubaren 20 Dollar pro Mann und Tag und 150 für das Auto zahlten.

Unbehelligt rumpelten wir auf kaum markierten Felspisten, quälten uns durch mehr als knöcheltiefe Abschnitte puderfeinen Sandes mitten durch die Provinzen Kandahar und Uruzgan, die Heimatprovinz Mullah Omars. Das alte Kerngebiet der Taliban. Nur dass die nicht mehr da waren. »Ach«, sagte am Abend ein Afghane am Feuer eines Rasthauses in der Steppe: »Ja, bei den Taliban war ich auch! Ja, jetzt ist es vorbei mit denen«, lakonisch, nicht unfroh, denn seither konnte er wieder Opium anbauen. Das hatten die Taliban 2001, im letzten Jahr ihrer Herrschaft, noch rigoros verboten als Versuch, ihrer Regierung internationale Anerkennung zu verschaffen. Es war wohl der letzte Versuch. Anfang März 2001 ließen sie die riesigen Buddha-Statuen in Bamiyan sprengen. Monate später war ihr »Emirat Afghanistan« untergegangen in den US-amerikanischen Angriffswellen in Reaktion auf Osama Bin Ladens Terrorattacken auf New York und Washington.

Nun also wieder Opium, die Preise waren hoch nach dem Ausfall der letzten Ernte. Auf vielen Parzellen entlang der Pisten standen noch die verdorrten Mohnpflanzen, an den parallel laufenden Ritzspuren der Kapseln als abgeerntet zu erkennen. Denn der klebrige Saft, der aus den Schnitten in die grüne Mohnkapsel austrat, war das Opium, das auf diese Weise geerntet wurde. Die Stängel und Kapseln ließ man einfach stehen und verdorren. Auf den Märkten wurde offen Teriyak angeboten, die schwarzbraune, steinhart geronnene Mohnpaste, die sich so jahrelang lagern ließ. Erlaubt war der Mohnanbau nicht, aber verboten auch nicht mehr, denn die Urheber des Verbots waren verschwunden und bauten im Zweifelsfall nun selber wieder Mohn an.

Die Sonne war schon hinter den schroffen Berghängen verschwunden, als wir am Abend des zweiten Tages in De Tschine Kalay ankamen, einem Dorf nur wenige Kilometer südlich der angegriffenen Orte. Dunkelheit erlöste die Menschen von der Hitzestarre des Tages. Mittags hatten mehr als 50 Grad jede Bewegung zur Qual gemacht. Nun kamen die Bewohner aus den geduckten Lehmbauten. Im grünen Innenhof des Dorfobersten von De Tschine versammelten sich die Männer, tranken leise grünen Tee. Ihre Gesichter glänzten schemenhaft im Widerschein einer Petroleumlampe, als Niaz Mohammad berichtete, was am Abend des 30. Juni geschehen war.

Während er sprach, ließ unser Fahrer den Motor an, um einen Luftfilter zu kontrollieren. Als er versehentlich auch noch die Hupe berührte, trafen ihn Blicke und Flüche: »Pssst! Nicht so laut! Wenn das die Amerikaner hören! Hinterher bombardieren die uns auch noch.«

So wie sie es mit den Dörfern etwa 30 Kilometer nördlich getan hatten. Nur aus Selbstschutz, ließ das Pentagon später verlautbaren und hat an dieser Version immer festgehalten.

Der 30. Juni 2002 war ein großer Tag gewesen für den 24-jährigen Bauern Abdalmalik aus dem Dorf Kakrak. Er feierte Verlobung. Seine Opiumernte, die erste nach Jahren der Dürre und des Anbauverbots, war so gut gewesen, dass er es sich endlich leisten konnte zu heiraten.

Als am Mittag seine 17-jährige Braut ins Haus kam, entluden die Männer ihre Kalaschnikow-Magazine in den flirrenden Himmel. Zum Feiern war es tagsüber viel zu heiß; nachts erst, als die Temperaturen auf 30 Grad gesunken waren, kochten die Frauen, spielten die Kinder. Gäste aus Kandahar, Kabul, selbst dem pakistanischen Quetta waren angereist.

Während Abdalmalik und seine Gäste in Kakrak feierten, beobachtete ein paar Kilometer südlich in der Kreisstadt Deh Rawud der Bezirksverantwortliche Abdul Rahim vom Dach der Ortskommandantur etwas, was alle Statements des Pentagon jählings zur Makulatur machte: einen Konvoi aus US-Humvees. Denn die waren der rollende Beweis dafür, dass nicht eine Flugzeugbesatzung in Notwehr zurückgeschossen hatte, sondern die Operation schon zwei Tage früher begonnen haben musste. So lange mussten die klobigen Geländewagen von der Basis in Kandahar bis nach Uruzgan gebraucht haben, konnten nicht erst nach dem vermeintlich just erfolgtem Beschuss des US-Flugzeugs entsandt worden sein. Die Mär von der Notwehr also war eine amerikanische Lüge, die vertuschen sollte, warum dieser Angriff eigentlich stattgefunden hatte.

Rahim war beim Erzählen gar nicht klar, welche immense Bedeutung es für die nächtliche Bombardierung hatte, ob ein solcher in den Monaten zuvor nie gesehener Konvoi vor oder nach dem Angriff durchrollte. »Ich habe sie genau gezählt«, gab er an, »15 Wagen, etwa um Mitternacht. Ich dachte erst, sie wollten zu mir, aber sie fuhren vorbei.« Richtung Kakrak, von wo am Mittag das Freudenfeuer der Hochzeitsgäste zu hören gewesen war.

Dort senkte sich eine Stunde später ein ohrenbetäubendes Dröhnen vom nächtlichen Himmel. Langsam, tief und auf einmal so nah, dass Said Gul, ein Nachbar des Bräutigams, es von seinem Dach aus sehen konnte: Ein »fliegendes Schlachtschiff« vom Typ AC-130, eine mit 105-Millimeter-Geschütz und schweren Maschinengewehren umgerüstete Hercules, flog eine langsame Kurve über das Haus, das Dorf. Und eröffnete das Feuer. 1800 Schuss in der Minute können die Gatling-Maschinengewehre abfeuern. »Es hat Tod geregnet«, sagte uns später Baychan, der junge Cousin des Bräutigams, der wie viele Menschen in Afghanistan nur einen Namen trägt.

Die Geschosse durchschlugen Lehmwände und -dächer, Schrapnelle rasten durch Möbel, Decken, zerfetzten allein von der Verlobungsgesellschaft Dutzende Menschen. »Zum Bestatten haben wir die Hände und Füße gezählt«, erinnerte sich Baychan, denn die seien noch am besten erhalten gewesen. Im halb zerstörten Haus der Nachbarn fanden wir jetzt noch, mehr als eine Woche später, durchsiebte, grotesk deformierte Blechtöpfe, Kessel. Die Toten, mehrere Kinder darunter, waren in ein einziges Grab gebettet worden. Aber was tun mit dem Blut, das überall in den dürren Boden gesickert war? Am Hofrand unter Bäumen hoben sie ein Grab aus und bestatteten darin das Blut.

Nach dem ersten Angriff war das Flugzeug abgedreht – und wiedergekommen, hatte die Fliehenden in die Felder und Aprikosengärten verfolgt, »man hat sie erschossen, obwohl es doch dunkel war«. Wir saßen zusammen mit Said Gul, dem Nachbarn, dessen Blick ins Leere ging, er kehrte zurück in die Erinnerung der Nacht. Dann stand er auf, marschierte vor uns durchs Holz, die Zweige zerkratzten seine Arme: »Da.« Er wandte den Kopf zur Seite, ohne hinzuschauen: »Und da.« Ein kleines Mädchen sei an der ersten Stelle getroffen worden, Said Guls Cousin an der zweiten.

Der Tod hinterließ Spuren. Krater, einen halben Meter tief. Lehmmauern, übersät mit Einschusslöchern. Bäume, in denen armdicke abgeschossene Äste hingen, zerfetzt von Splittern. Im Durchgang zum Innenhof lagen noch 28 Paar Schuhe – Kindersandalen, Frauenschuhe.

Syasang, das zweite Dorf, wenige Kilometer nördlich, wurde Minuten später zum ersten Mal beschossen. Auch hier feierte eine Familie Verlobung, auch hier hatte es ein paar Schüsse aus einer Kalaschnikow gegeben – aber die Attacke der Amerikaner traf den Hof nebenan. »Wir schliefen«, sagte Dschamula, die Großmutter. Auf großen Holzgestellen im Freien lagen sie, ihr Mann, drei Söhne, die Familien zweier ihrer Töchter, ein halbes Dutzend Enkel. Die erste Granate zerstörte die Außenmauer, die nächsten zwei explodierten im Hof, töteten Dschamulas jüngsten Sohn und drei Enkel. Und wieder kehrte das Flugzeug zurück, hinterließ eine Schneise zerfetzter Baumkronen entlang des Baches. 60 Meter weit kam ihre achtjährige Enkelin. Sie starb am Ufer.

Auch in Mazar und Schartoghay, zwei weiteren Dörfern, wurden die Menschen im Schlaf überrascht, Bauern in ihren Häusern, eine Nomadenfamilie in ihrem Zelt. Gegen halb vier morgens war der letzte Luftangriff vorüber. Etwa 50 Menschen waren tot, mehr als 100 verletzt. Niemand wusste, warum dieser Sturm der Vernichtung aus der Luft über sie gekommen war.

Keine Stunde später, so die Aussagen aus allen Dörfern, rückten amerikanische Bodentruppen in die Dörfer ein und mit ihnen afghanische Kämpfer: um die Häuser zu stürmen, Granatsplitter einzusammeln und das gesamte Tal abzuriegeln. Im Morgengrauen landeten zwei Chinook-Hubschrauber, brachten noch mehr Soldaten und evakuierten einige der Schwerstverletzten, ohne dass deren Verwandte erfuhren, wohin sie gebracht wurden. Alle Wege blieben bis zum Mittag gesperrt, kein Verletzter durfte hinaus, kein Arzt hinein.

Die ersten Verwundeten, die am späten Abend Kandahar erreichten, »waren regelrecht entkommen«, sagte ein UN-Diplomat, Koautor eines unter Verschluss gehaltenen Berichts über das Bombardement. Sie hätten ja nicht gewusst, ob die US-Soldaten auch sie umbringen wollten. Der Diplomat war nur bereit zu reden, wenn sein Name nicht genannt werde: »Ich halte das nicht mehr aus. Erst wird die Dorfbevölkerung massakriert, und eine Woche später kommen wir und kündigen freundlich lächelnd an, zum Trost ein paar Brunnen zu bohren. Das ist pervers.«

Noch in der Nacht, als sich die Nachricht vom Angriff verbreitete, brach ein Konvoi aus Vertretern verschiedener UN-Organisationen aus Uruzgan auf. Im Morgengrauen des 2. Juli erreichten sie Kakrak – und sahen die Amerikaner in der Ferne abziehen, »eine ganze Karawane von Geländewagen«, erinnerte sich der UN-Ermittler. »Die Amerikaner wussten die ganze Zeit genau, was dort geschah!«