14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

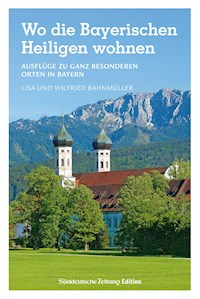

Wandern und spazieren hat für viele auch etwas Besinnliches. Warum also nicht den Ausflug zu Fuß mit noch mehr Besinnung verbinden und zu den Wirkungsstätten der bayerischen Heiligen reisen? Oder wussten Sie, was der iro-schottische Missionsbischof Kilian mit Würzburg zu tun hat? Was es mit der Fischlegende und dem Heiligen Ulrich auf sich hat? Was Quirinus von Rom mit dem Tegernsee verbindet? Dieser besondere und besinnliche Ausflugsführer verrät es Ihnen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 127

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Wo die Bayerischen Heiligen wohnen

AUSFLÜGE ZU GANZ BESONDEREN ORTEN IN BAYERN

LISA UND WILFRIED BAHNMÜLLER

Inhalt

Bayerische Heilige

Bayerns fränkische undostbayerische Heilige

1Bischof Kilian von Würzburg

Kolonat, Totnan, Kilian – Schutzpatrone der Franken

2Das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde

Herzog, König, Kaiser, Heiliger – eine Herrscher-Karriere

3Sola mit dem Esel

Rettender Missionar im oberen Altmühltal

4Willibald von Eichstätt

Englischer Familienclan fern der Heimat

5Wolfgang von Regensburg

Bischof, Schuldirektor – und Weltmeister im Axtwurf

6Hermann von Bischofsmais

Wunder, Weissagungen – und ein unheiliger Namensvetter

7Konrad von Parzham

Bauer, Kapuzinerbruder und Pförtner

Heilige aus Schwaben,Oberbayern und dem Allgäu

8Ulrich von Augsburg

Staatsmann, kluger General und Beschützer des Volkes

9Radegundis von Wellenburg

Schwäbische Magd und Wolfsheilige – oder Legendenkopie?

10Crescentia von Kaufbeuren

Gemobbt, geliebt und letztendlich geheiligt

11Magnus von Füssen

Mittelalterlicher Entwicklungshelfer am Alpenrand

12Korbinian von Freising

Bärenbändiger und Bischof wider Willen

13Alto von Altomünster

Ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen zum Heiligen Alto

14Edigna von Puch

Kultplatz und Heiligkeit – eine Königstochter im hohlen Baum

15Graf Rasso von Grafrath

Reliquiensammler und Held unter der bayerischen Raute

16Mechtild von Dießen

Äbtissin, Adelige und Helferin gegen Migräne

17Nantovinus von Wolfratshausen

Vom verleumdeten Pilger zur Berühmtheit

18Anastasia und das Kloster Benediktbeuern

Die römische Märtyrerin und das Wunder vom Kochelsee

19Quirin vom Tegernsee

Gesucht, gefunden: Ein Klosterheiliger sollte es sein!

20Emmeram in Kleinhelfendorf

Vom Regensburger Herzogshof zum oberbayerischen Komplott

21Marinus und Anianus

Onkel und Neffe in der Einsiedelei am Irschenberg

22Irmengard von Frauenchiemsee

Heute noch geschätzte Selige von höchstem Adel

Register

Impressum

Die Heiligen

1Bischof Kilian von Würzburg

2Das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde

3Sola mit dem Esel

4Willibald von Eichstätt

5Wolfgang von Regensburg

6Hermann von Bischofsmais

7Konrad von Parzham

8Ulrich von Augsburg

9Radegundis von Wellenburg

10Crescentia von Kaufbeuren

11Magnus von Füssen

12Korbinian von Freising

13Alto von Altomünster

14Edigna von Puch

15Graf Rasso von Grafrath

16Mechtild von Dießen

17Nantovinus von Wolfratshausen

18Anastasia und das Kloster Benediktbeuern

19Quirin vom Tegernsee

20Emmeram in Kleinhelfendorf

21Marinus und Anianus

22Irmengard von Frauenchiemsee

Zeichenerklärung zu den Tourenkarten

Wandertour

Tourenvariante

Richtungspfeil

Ausgangs-/Endpunkt der Tour

Bahnlinie mit Bahnhof

S-Bahn

Tunnel

Seilbahn, Gondelbahn

Bushaltestelle

Parkmöglichkeit

Hafen

Autofähre

Personenfähre

Flugplatz

Kirche

Kloster

Burg/Schloss

Ruine

Wegkreuz

Denkmal

Turm

Leuchtturm

Windpark

Windmühle

Mühle

Hotel, Gasthof, Restaurant

Jausenstation

Schutzhütte, Berggasthof (Sommer/Winter)

Schutzhütte, Berggasthof (Sommer)

Unterstand

Grillplatz

Jugendherberge

Campingplatz

Information

Museum

Bademöglichkeit

Bootsverleih

Sehenswürdigkeit

Ausgrabung

Kinderspielplatz

schöne Aussicht

Aussichtsturm

Wasserfall

Randhinweispfeil

Maßstabsleiste

Wie in Bischofsmais (siehe ab S. 46) lassen sich einige Heilige mit Wanderungen durch herrlichste bayerische Landschaften besuchen.

Bayerische Heilige

In kaum einer anderen Region Deutschlands spielt die Heiligenverehrung eine so große Rolle wie in Bayern. Das mag nicht unbedingt daran liegen, dass die Bayern grundsätzlich frömmer wären als die Menschen in anderen Gegenden. Aber weite Teile Bayerns waren über Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich landwirtschaftlich geprägt, die Menschen lebten verstärkt im Rhythmus der Jahreszeiten und mussten mit Naturereignissen zurechtkommen. Dadurch entstand ein Reigen an Brauchtumstagen, der gut mit Heiligenverehrungen einherging.

Die Heiligen waren und sind seit vielen Jahrhunderten Vorbilder des Glaubens. Den Anfang bildeten schon wenige Hundert Jahre nach Abzug der Römer die ersten Christen, Missionare und Bischöfe, die den christlichen Glauben ins heidnisch geprägte Germanien brachten. Später wurden herausragende Gestalten der Kirche verehrt, gern verbunden mit einem regen Reliquienhandel, sodass auch römische Märtyrer Einzug in Bayern hielten. Hinzu kommen noch jede Menge Lokalheilige, deren Geschichte sich teilweise allerdings nur schlecht nachweisen lässt.

Dabei war es gar nicht so einfach, heiliggesprochen zu werden. Meist bedurfte es schon einiger Wunder, die bezeugt werden mussten. Aber spätestens, wenn ein Papst oder ein Bischof die Gebeine eines Verstorbenen erheben ließ, war das ein besonderes Zeichen, dem die Heiligsprechung fast automatisch folgte.

Grundsätzlich passen die Heiligen zur Mentalität der Bayern perfekt. Mit Geschichten und Legenden umwoben, barock angehaucht, manchmal verspielt, verbunden mit Festen und Prozessionen lassen sich die Heiligen in Bayern gern und ausgiebig feiern. Aber natürlich wurden die Heiligen vor allem um ihre Fürbitte gebeten. Von den verstorbenen Glaubensvorbildern erhofft(e) man sich Hilfe und manchmal auch wahre Wunder. Es war vielleicht immer einfacher, sich an einen der Stellvertreter Gottes zu wenden als direkt an den Schöpfer selbst, das zeigt auch die große Marienverehrung der Bayern. Die Heiligen mit ihren Lebensgeschichten waren und sind der bayerischen Bevölkerung wohl einfach näher.

Man merkt jedoch deutliche Unterschiede zwischen dem protestantisch geprägten Norden und dem katholischen Süden, wie unsere Geschichten in diesem Buch aufzeigen. Gefühlt fehlen hierbei wohl einige Heilige, die im bayerischen Brauchtumsjahr eine wichtige Rolle spielen. Aber die Heiligen Leonhard und Martin sind eigentlich Franzosen, die Heiligen Benedikt und Antonius, den man in fast jeder Kirche antrifft, sind Italiener, die Heilige Notburga stammt aus Tirol, und auch die drei »Heiligen Madel« Barbara, Margaretha und Katharina, die man so oft in den Kirchen findet, stammen nicht aus Bayern, sondern aus Kleinasien.

Wir haben uns »echte« bayerische Heilige und ein paar Selige gesucht, die fest mit ihrem Wohnort verbunden sind. Wer Lust hat, sie und ihre Geschichten besser kennenzulernen, kann ihre Verehrungsstätten mit Spaziergängen oder Wanderungen aufsuchen – gleich einer kleinen persönlichen Prozession oder Wallfahrt, bei der wir uns schon auf den Besuch einstimmen.

Entschuldigen möchten wir uns bei all den bayerischen Heiligen, die es nicht mehr in dieses Buch geschafft haben: der Heilige Tertulin in Schlehdorf, Afra und Simpert aus Augsburg, Zeno aus Bad Reichenhall, Gunther aus Niederalteich, Englmar aus dem Bayerischen Wald, Sebaldus aus Nürnberg sowie Gunthildis, Achahildis oder Richhildis oder die jüngeren Heiligen wie Pater Rupert Mayr oder Anna Schäfer – es gäbe noch so viele Geschichten mehr über sie alle zu erzählen.

Herzlichst,

Lisa und Wilfried Bahnmüller

Auch die Patrona Bavariae, die Heilige Gottesmutter Maria, die in ganz Bayern als Schutzpatronin verehrt wird, wollen wir nicht vergessen. Ihr sind nicht nur zahlreiche Kirchen geweiht, sie wacht auch auf so mancher Mariensäule, wie z. B. in Wemding, über die Bewohner.

Bayerns fränkische und ostbayerische Heilige

Die Heiligenverehrung im Norden und Osten Bayerns wurde durch die großen Fürstbistümer Würzburg, Bamberg, Regensburg und Passau geprägt, die ausnahmslos zum katholischen Glauben standen. Als Gegenpol gab es aber auch viele Adelssitze, die sich zum Protestantismus bekannten. In ihren Territorien verschwand die Heiligenverehrung fast völlig.

Die Würzburger Festung Marienberg über dem Main (siehe ab S. 10)

1

Bischof Kilian von Würzburg

KOLONAT, TOTNAN, KILIAN – SCHUTZPATRONE DER FRANKEN

Wie viele andere bayerische Heilige stammen auch Kilian und seine Begleiter Kolonat und Totnan aus der Riege der iro-schottischen Missionare. Ursprünglich waren es sogar elf Begleiter, die sich in Franken niederließen. Im Gedächtnis blieb jedoch vor allem Kilian.

Den wenigen schriftlichen Aufzeichnungen nach kam Kilian 686 mit seinen Begleitern ins Frankenland. Er stammte wohl aus Irland, und man nimmt an, dass der Name Kilian der keltischen Urform Ceallach entstammt und »Kämpfer« bedeutet. In Germanien war ihre Hilfe sehr willkommen, nicht so sehr wegen der Missionierung im christlichen Glauben, aber die gut ausgebildeten Männer brachten viel Wissen und praktische Kenntnisse in den Bereichen Land-, Holzwirtschaft und Viehzucht mit. Das war dringend nötig, denn nach dem Rückzug der Römer blieb die Kultivierung und Zivilisierung in Germanien auf der Strecke.

So kann man wohl feststellen, dass sich die Mönche als Entwicklungshelfer betätigten – und da nahm man es gern in Kauf, dem alten Glauben an heimische Naturgötter abzuschwören und sich taufen zu lassen. Zur Zeit Kilians regierte in Franken Herzog Gosbert, der mit seiner Schwägerin Galiana verheiratet war. Er hatte sich ebenfalls taufen lassen, jedoch war nach kirchlichem Recht die Ehe mit seiner Schwägerin nicht rechtens, und er sollte sich von ihr trennen. Das wiederum fand Galiana, die betroffene Ehefrau, wenig amüsant, und so ließ sie kurzerhand, als sich Gosbert 689 auf einer Reise befand, die drei christlichen Missionare Kilian, Totnan und Kolonat ermorden. Der Legende nach wehrten sich die drei nur mit der Bibel gegen die Schwerter der Meuchelmörder. Diese hingegen vertuschten den Überfall, verwischten alle Spuren und verscharrten die Leichen einschließlich ihrer Bibeln, Kreuze, Kelche und Hostien unter einem Pferdestall.

Kopie des Hl. Kilian nach Riemenschneider in der Neumünsterkirche

Altarraum im Würzburger Dom St. Kilian

Das mächtige Würzburger Bistum konnte sich ein Schloss als Residenz leisten.

Auf der Mainbrücke begrüßt uns der Heilige Kilian.

Entlang des Mains macht der Stadtspaziergang Spaß.

Als sich der Herzog nach seiner Rückkehr nach Kilian erkundigte, wurde zunächst die Tat verleugnet. Aber die Mörder und auch Galiana verfielen dem Wahnsinn, und so kam das grausame Geschehen ans Tageslicht. Das wiederum deutete man als Sieg des christlichen Glaubens. Gut 50 Jahre später wurden die Gebeine der drei Märtyrer am 8. Juli 743 gehoben und würdevoll bestattet. Langsam setzte die Verehrung der Heiligen ein, und Kilian wurde zum Apostel der Franken – zudem ist Würzburg bis heute Bischofssitz geblieben.

Nach einigen weiteren Erhebungen u. a. im Beisein Karls des Großen fanden die sterblichen Überreste der Heiligen schließlich im Würzburger Neumünster ihre letzte Ruhestätte, einem Vorgängerbau der heutigen Neumünster-Kirche. Nur während des Zweiten Weltkriegs wurden sie vorübergehend noch einmal ausquartiert und zum Schutz vor Bombenangriffen nach Gerolzhausen gebracht – rückblickend auf den 16. März 1945, als fast ganz Würzburg von Bomben zerstört wurde, eine gute Entscheidung. Heute teilen sich der Dom und die Neumünster-Kirche die Gebeine der Heiligen: Ersterer trägt den Namen St. Kilian und beherbergt im Hochaltar die Reliquien des Apostels in einem gläsernen Schrein, während im Neumünster die Kopien der Riemenschneider-Holzfiguren der drei Heiligen sowie die Kiliansgruft unter der Kirche zu finden sind.

Stadtspaziergang durch Würzburg

Um auf den Spuren des Heiligen Kilian zu wandeln, bietet sich ein Spaziergang durch Würzburg an, mit dem wir zugleich auch die Geschichte der Stadt erkunden. Würzburgs Besiedlung reicht bis in die vorgeschichtliche Zeit zurück. So fand sich auf dem Marienberg, wo heute die Festung steht, eine keltische Fliehburg aus der Zeit um 1000 v. Chr. Ausgehend von der Alten Mainbrücke, wo uns die Missionare um Kilian sowie viele andere Größen aus Würzburgs Vergangenheit in Form von Statuen begegnen, spazieren wir geradeaus auf der Domstraße direkt zum Kiliansdom, der tagsüber frei zugänglich ist. Neben dem Altar mit den darin eingebetteten Schädeln der Märtyrer sind die beiden spätgotischen Epitaphien der Fürstbischöfe Lorenz von Bibra und Rudolf II. von Scherenberg, die Tilman Riemenschneider gestaltet hat, besonders sehenswert. Nördlich vom Dom, nur durch das Museum und den Kiliansplatz getrennt, steht das Neumünster mit seiner Kiliansgruft. Vom Dom aus erreicht man durch die Hofstraße die Fürstbischöfliche Residenz. Dieser Repräsentationsbau gehört zu den Höhepunkten der europäischen Barockarchitektur und lohnt einen Besuch. Frei zugänglich ist der weite Schlossgarten, in dem sich immer wieder neue Sichtachsen zum Schloss hin ergeben.

Vom Residenzplatz aus erreicht man über Theater-, Spiegel- und Eichhornstraße den Marktplatz mit der Marienkapelle. An ihrem Eingang empfangen uns die Figuren von Adam und Eva – auch diese beiden schuf Tilman Riemenschneider nach der Fertigstellung der Marienkapelle 1493. Allerdings sehen wir heute nur die Kopien, die Originale befinden sich im Mainfränkischen Museum auf der Festung Marienberg.

Vom Marktplatz ist es nicht mehr weit bis zurück zur Alten Mainbrücke. Dort dürfen wir uns ein Gläschen Wein in der Alten Mainmühle gönnen – entweder im Restaurant oder wir genehmigen uns einen sogenannten Brückenschoppen, eine echte Würzburger Institution: Direkt auf der Brücke, inmitten des quirligen Altstadtlebens und unter dem wachsamen Auge des Heiligen Kilian, schmeckt ein gut gekühlter Weißwein besonders gut.

Das Museum am Dom verbindet den Würzburger Dom und das Neumünster.

Auf einen Blick

HEILIGE/R

Hl. Kilian von Würzburg

ATTRIBUTE

Als Bischof mit Schwert und Abtstab

GEDENKTAG

8. Juli

AUSGANGSPUNKT UND ANFAHRT

Alte Mainbrücke in Würzburg

GPS: 49.793065, 9.926522

Bus & Bahn: Mit der Bahn zum Hauptbahnhof Würzburg nördlich der Altstadt, dann entweder mit der Tram direkt zum Dom oder zu Fuß über Kaiserstraße und Juliuspromenade zum Mainkanal und von dort auf dem schönen Uferweg nach Süden zur Alten Mainbrücke

Auto: Würzburg ist gut über die A 3 zu erreichen, dann mit dem Auto in die Innenstadt – gute Parkplätze gibt es südlich der Alten Mainbrücke am Ostufer oder nördlich der Friedensbrücke am Westufer (großer Parkplatz Talavera).

GEHZEIT UND SCHWIERIGKEIT

Einfacher Stadtspaziergang von gut 3 km Länge, für den man jedoch aufgrund der zahlreichen Besichtigungsmöglichkeiten viel Zeit einplanen sollte.

EINKEHR

In Würzburg gibt es sehr viele Restaurants, Gasthäuser, Cafés und Weinhäuser. Nett sitzt man im Brauerei-Gasthof Alter Kranen am Mainufer. Die Weinstube im Juliusspital an der Juliuspromenade serviert neben sehr guter fränkischer Küche auch den berühmten Wein des historischen Juliusspitals.

INFORMATION

wuerzburg.de

2

Das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde

HERZOG, KÖNIG, KAISER, HEILIGER – EINE HERRSCHER-KARRIERE

Zwei überragende Gestalten prägen die Übergangszeit der ersten Jahrtausendwende: Kaiser Heinrich, der später als »der Heilige« bezeichnet wird, und seine selbstbewusste Gemahlin Kunigunde, die ebenfalls heiliggesprochen wurde.

Das Kaiserpaar war bei der Bevölkerung überaus beliebt, was sich u. a. darin manifestierte, dass nach der Heiligsprechung viele Neugeborene den Namen Heinrich oder die Ableitung Heinz, Horst oder Heimo erhielten. Dies gilt auch für Kunigunde, deren Name erst im 19. Jahrhundert etwas in Vergessenheit geraten ist. Es ist schwer, nach 1000 Jahren den wahren Hintergrund für diese Popularität aufzuklären. Sicher spielte dabei eine erhebliche Rolle, dass sich Heinrich hauptsächlich auf sein Reichsgebiet nördlich der Alpen konzentrierte und zudem die Bindung zur Kirche stärkte und dadurch die Macht des Adels einschränkte. Als Gegenleistung mussten ihn auf seinen zahlreichen Reisen die Klöster und Bistümer beherbergen sowie auch einen Teil des Heeres stellen.

Geboren wurde Heinrich 973 als Sohn des bayerischen Herzogs Heinrich des Zänkers. Mit 22 Jahren heiratete er Kunigunde von Luxemburg. 1002 wurde Heinrich in Mainz zum deutschen König geweiht, und noch im selben Jahr erhielt auch seine Gemahlin die Königswürde. Sie nahm von Anfang an aktiv an den Regierungsgeschäften teil, was ungewöhnlich für die damalige Zeit war, aber von Heinrich unterstützt wurde. Während ihrer Regentschaft gründeten sie 1007 das Bistum Bamberg und statteten es mit zahlreichen Reliquien und Büchern, mit Gold, Juwelen und Gütern aus. Dafür gab es einen triftigen Grund: Nach zwölf Jahren Ehe hatte sich der Kinderwunsch des Kaiserpaars noch nicht erfüllt, und ihnen wurde klar, dass sie wohl auch in Zukunft keinen Nachwuchs zu erwarten hatten – mit der Gründung des Bistums war die spätere Erinnerung an sie, auch ohne leibliche Erben, dann allerdings gesichert.

Die Kaiserin unterzieht sich der Feuerprobe – zu sehen auf einem alten Tafelbild im Historischen Museum.

Hochgrab des Kaisers Heinrich II. von Tilman Riemenschneider im Dom St. Peter und Georg von Bamberg

Am Hochgrab ist die Feuerprobe mit den glühenden Pflugscharen ebenfalls dargestellt.