9,99 €

Mehr erfahren.

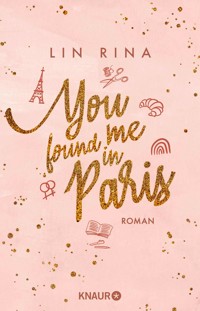

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

How I lost my heart in Paris Als die junge Autorin Romina in einer Schreibkrise nach Paris aufbricht, rechnet sie mit vielem – aber nicht mit Fio ... Eine queere Own-Voice-Liebesgeschichte voller Paris-Feeling und jeder Menge Herzklopfen von Lin Rina. In einer Nacht- und Nebelaktion reist die junge Autorin Romina Ciantia nach Paris, um ihre Schreibblockade zu überwinden und in der Stadt der Liebe das Feeling ihres aktuellen Romans wiederzufinden. Stattdessen trifft sie gleich an ihrem ersten Tag auf die faszinierende Modedesignerin Fio, die bunt und voller Leichtigkeit Romina den Kopf verdreht. Bei stilvollen Vernissagen, aufregenden Mode-Events und Streifzügen durch die malerischsten Winkel von Paris kommen die beiden sich näher. Doch auch für Fio steht beruflich viel auf dem Spiel, und Romina merkt schnell, dass hinter Fios schönen grünen Augen mehr steckt, als sie zeigen möchte. Kann Romina wirklich riskieren, ihr Herz zu verlieren? Paris im Sommer und eine queere Liebe, die das Leben auf den Kopf stellt – das erwartet euch in »You found me in Paris«. Es ist der erste New-Adult-Roman von Lin Rina, die bereits erfolgreich Romane veröffentlicht hat, darunter Animant Crumbs Staubchronik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Lin Rina

You found me in Paris

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

In einer Nacht- und Nebelaktion reist die junge Autorin Romina Ciantia nach Paris, um ihre Schreibblockade zu überwinden und in der Stadt der Liebe das Feeling ihres aktuellen Romans wiederzufinden. Stattdessen trifft sie gleich an ihrem ersten Tag auf die faszinierende Modedesignerin Fio, die bunt und voller Leichtigkeit Romina den Kopf verdreht. Bei stilvollen Vernissagen, aufregenden Mode-Events und Streifzügen durch die malerischsten Winkel von Paris kommen die beiden sich näher. Doch auch für Fio steht beruflich viel auf dem Spiel, und Romina merkt schnell, dass hinter Fios schönen grünen Augen mehr steckt, als sie zeigen möchte. Kann Romina wirklich riskieren, ihr Herz zu verlieren?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Playlist

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

Epilog

Danksagung

Für die Eine, die mich genau dann traf, als ich mich gefunden hatte.

Playlist

Paris – Yael Naim

The Day That I Met You – Matilda Mann

Pancakes for Dinner – Lizzy McAlpine

Paris in June – Johnnyswim

Fallen nach oben – Cassandra Steen

I Want To Be With You – Chloe Moriondo

Accidentally Told You – Tamzene

She Chose Me – Bruno Major

Silk Chiffon – MUNA, Phoebe Bridgers

She’s Mine – Eva Westphal

1

Paris und ich

Mit beiden Händen packe ich den Griff meines grünen Koffers und hieve ihn die zwei Stufen aus dem Zug auf den schmierigen Bahnsteig. Die warme Juniluft schlägt mir entgegen, riecht nach verbranntem Bremsöl und dem aufdringlichen Parfüm des Mannes, der sich hinter mir aus dem Zug drängt und anfängt zu rennen. Die Stimmen in dem gewaltigen Bahnhof sind laut, und überall dröhnt die Maschinerie der Lokomotiven. Das Gewusel aus Menschen und Farben überfordert mich, verschwimmt vor meinen Augen. Ich packe meinen Koffer fester und mache, dass ich von hier fortkomme.

Ich habe es mir anders vorgestellt, in Paris einzutreffen. Irgendwie romantischer. Wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film, mit tanzenden Damen in schicken Kleidern und mit höflichen Gentlemen, die einem eine Schneise freigeben, um adrett aus dem Zug zu schweben. Mit Glück im Herzen und Leichtigkeit in der Seele und einem Croissant in der Hand. Oder so.

So hätte ich es zumindest geschrieben. Doch die Realität ist selten so verträumt wie meine Romane.

Stattdessen klebt mir mein Rock knitterig an den verschwitzten Beinen, mein Magen ist leer, weil ich vergessen habe, mir etwas zu essen einzupacken, und ich komme in dem Gewühl kaum vorwärts. Ein Typ in Trainingssachen rempelt mich an, ohne sich dafür zu entschuldigen, und reißt mir dabei beinahe die Umhängetasche von der Schulter.

»Geht’s noch?!«, rufe ich ihm erbost hinterher, doch er hat Kopfhörer in den Ohren und hört mich gar nicht. Außerdem bin ich auch nicht mehr in Deutschland, und er hätte mich höchstwahrscheinlich gar nicht verstanden.

Mir ist warm, unter meinen Armen bilden sich bereits Schweißflecken auf meiner weißen Baumwollbluse, und mein Rollkoffer schlägt mir immer wieder schmerzhaft in die Hacken, wenn er über den unebenen Asphalt hoppelt.

Ich habe nicht erwartet, dass es mir so schnell zu viel werden würde. Was habe ich mir nur dabei gedacht, in den Zug zu steigen und nach Paris zu fahren?

Heute Nacht, in meiner Verzweiflung zwischen Schreibblockade und Chaos im Kopf, hat es wie eine fantastische Idee geklungen. Jetzt, wo ich hier bin, schwankt meine Entschlossenheit gewaltig, und ich kann nur hoffen, dass sich dieser Kurzschluss in meinem Kopf als eines meiner wenigen genialen Abenteuer herausstellt und nicht als einer meiner vielen Fehltritte.

Ich schlängele mich zur Metro, checke dreimal die Anzeige auf meinem Handy, um auch wirklich in die richtige einzusteigen, und habe das unbestimmte Gefühl, dass alles ganz anders aussieht als beim letzten Mal.

Ich muss in die Linie 4 und von dort in die 12 nach Montmartre. Nicht mehr weit, und dann komme ich …

Als ich versuche, auf dem gesprungenen Display die Zahlen in der unteren Ecke zu erkennen, klingelt mein Handy und erschreckt mich dabei so sehr, dass es mir aus den Fingern flutscht. Mein Herz macht einen Satz, ich schnappe nach dem Gerät, bekomme es zweimal beinahe zu fassen, bis es schlussendlich eingekeilt zwischen meinem Ellbogen und meiner Leiste stecken bleibt.

»Fuck«, fluche ich und ziehe das immer noch klingelnde Telefon mit spitzen Fingern aus meiner Verrenkung.

Wenigstens beachtet mich niemand, und ich kann peinlich verpeilt sein, ohne dass mich noch jemand dafür schräg ansieht.

»Ja?«, nehme ich den Anruf entgegen, wechsle die Kofferhand und klemme mir das Handy zwischen Ohr und Schulter. Meine verspannte Schultermuskulatur protestiert mit einem wilden Stechen, doch ich ignoriere es.

»Romina, hast du verschlafen?«, fragt Sophia mit Lieblichkeit in der Stimme, die mich aufhorchen lassen sollte, doch ich bin zu abgelenkt davon, die Hinweisschilder zu lesen, um den richtigen Bahnsteig zu finden.

»Wieso?«, erkundige ich mich daher nur verwirrt, und meine Literaturagentin gibt ein kleines Schnauben von sich.

»Wir haben ein Meeting. Im Alfredo. Um zehn. Erinnerst du dich?«

Mist! Vergessen. Der Schreck fährt mir durch die Glieder, und ich sehe mich automatisch nach einer Uhr um, als brauchte ich eine Bestätigung.

»Was? Wir haben schon zehn? Tut mir leid. Echt! Ich wollte dich anrufen, sobald ich im Ferienapartment bin«, sage ich zerknirscht. Ich habe es wirklich vorgehabt, jedoch kann ich nicht sagen, ob ich mich nachher tatsächlich daran erinnert hätte. Wahrscheinlich nicht. Mein Kopf ist voll und leer gleichzeitig. Zu viele Eindrücke, zu viel Gepäck, zu viele Sorgen, zu wenig Schlaf. Eigentlich gar kein Schlaf.

Ich rattere mit meinem Monster von einem Koffer auf die Rolltreppe. Das Rad verkeilt sich, und ich verliere beinahe ein weiteres Mal das Handy, als ich daran ziehe.

»Ferienapartment? Wo bist du denn?« Sophia ist verständlicherweise irritiert, doch ich kann sie wegen des Lärms der einfahrenden U-Bahn kaum verstehen.

»Ich bin in Paris«, sage ich unsicher und kann es selbst nicht glauben. Ich bin in einen Zug gestiegen und nach Paris gefahren, einfach so.

»Bitte was??!!«, reagiert Sophia genau so, wie ich es erwartet habe. »Wann hast du das denn geplant? Du hättest mir Bescheid sagen können.«

»Ähm. Ich hab’s gar nicht geplant. War eine spontane Eingebung heute Nacht um halb drei«, gebe ich zu und starre auf meinen Koffer. An einer Ecke löst sich ein Sailor-Moon-Aufkleber, und ich drücke ihn wieder fest.

Heute früh habe ich haufenweise Klamotten hineingestopft und das Ding achtlos zugemacht. Das ist sonst gar nicht meine Art. Ich packe normalerweise Tage im Voraus, lasse mir von meiner Schwester kleine Zeichnungen zu meinen Outfits erstellen, damit ich visualisieren kann, wann ich was tragen will, um bloß nichts zu vergessen. Vittoria ist richtig gut in so was. Immer organisiert, immer mit der passenden Liste, um das Leben zu meistern.

Nicht so wie ich. Ich bin mir absolut sicher, die Hälfte der wichtigen Dinge nicht eingepackt zu haben. Doch auch wenn mich das normalerweise im Bauch gedrückt hätte, fühle ich gerade nichts anderes als das kribbelnde Adrenalin des Abenteuers.

Oder des Wahnsinns. Das wird sich noch herausstellen.

Es bleibt zu lange still auf Sophias Seite, und ich checke schnell, ob die Verbindung noch steht oder hier unten in den U-Bahn-Schächten gestört wurde. Doch es scheint alles in Ordnung zu sein.

»Sophia?«, frage ich und höre ein Knistern.

»Bin hier«, antwortet sie hektisch, und ich kann quasi vor mir sehen, wie sie mit den Händen herumwedelt und zu schnell hinter ihren runden Brillengläsern blinzelt. »Okay … okay! Du bist in Paris. Ist es wegen des Kapitels, das du mir gestern geschickt hast? Denn, mein Herz, das ist eine absolute Katastrophe!«

»Ich weiß«, seufze ich.

Die richtige U-Bahn schiebt sich wie ein dicker Wurm in den Bahnhof und kommt pfeifend und stöhnend zum Stehen.

»Du hast Monsieur Lire ermordet!«, fährt Sophia auf, und ich stöhne genervt, weil ich, schon als ich es schrieb, wusste, dass sie mir deshalb eine Standpauke halten würde. Und ich habe es trotzdem getan.

»Das ist ein schlechter Scherz. Und der Verlag möchte das Exposé für Band dreizehn nächste Woche«, meint meine Agentin, und ich drücke mir das Handy fester ans Ohr, als ich meinen Koffer in die Bahn hieve. Die Türen schließen sich hinter mir mit einem penetranten Piepen, ich lasse mich auf einen der siffigen Plastiksitze sinken und habe endlich eine Hand frei, um mir die wirren Haare aus dem Gesicht zu schieben.

»Das ist kein Scherz«, erwidere ich leise, weil es mir unhöflich vorkommt, in einem Waggon voller Menschen laut zu telefonieren, und sinke in mich zusammen. »Ich finde das eine wundervolle Wendung, um dem Ganzen ein bisschen Schwung zu geben.«

»Aber klar doch, Schatz. Wir warten elf Bände darauf, dass Aveline und er endlich miteinander glücklich werden, und dann töten wir in Band zwölf den Love Interest. Beste Wendung. Dafür werden uns sicher nicht drei Millionen Fans meucheln.« Sophias Stimme trieft vor Sarkasmus, und ich beiße mir auf die Unterlippe, weil das Drücken in meinem Magen wieder einsetzt. Das Gefühl, das mich seit Monaten begleitet, das mir sagt, dass irgendwas nicht stimmt, das mich nachts wach hält und mich dazu gebracht hat, um halb drei in der Früh einen Zug nach Paris zu buchen.

Mir ist natürlich klar, dass es nicht schlau ist, den Love Interest zu töten. Ich schreibe seit Jahren an dieser Reihe. Ich kenne meine Leserinnen und ihre Wünsche. Sie wollen verträumte Blicke, romantisches Knistern und dramatische Liebesschwüre. Die volle Portion Kitsch zwischen meiner Protagonistin Aveline und ihrem Monsieur Lire.

Früher habe ich selbst darauf hingefiebert. Doch dann hat sich etwas verändert, ich habe mich verändert. Wenn ich jetzt daran denke, will ich mich nur erschießen.

Oder besser Looïs Lire. Dem will ich gerade mit Vorliebe den Garaus machen. Am besten so grausam wie möglich.

Die Papierfabrik ragte in den wolkenverhangenen Himmel. Das Licht war grau, und Monsieur Lire zog seinen Mantel enger um sich, damit die abendliche Kälte nicht hineinkriechen konnte.

Der Winter stand bevor, tastete sich mit langen, spinnendünnen Fingern heran und nahm der Welt die Farben. Der Wind sang schiefe Lieder von sterbenden Blättern und kalter Dunkelheit, die sich anschlich und Monsieur Lire einen Schauer den Rücken hinunterjagte.

Er beschleunigte seine Schritte, den Blick auf das Kopfsteinpflaster vor ihm geheftet, und sah dabei nicht zu den wenigen Arbeitern, die als Letzte die Fabrik verließen.

Die Turmuhr der nahe gelegenen Kirche schlug halb sieben, und Monsieur Lire trat durch den Seiteneingang in die Fabrikhalle.

Ote drehte seine große Runde, den gewaltigen Schlüsselbund in den prankigen Händen, und lüftete seine Mütze zum Gruß, als er an seinem Boss vorbeikam und all die Tore und Türen für die Nacht verriegelte.

»Schönen Feierabend, Monsieur Lire«, sagte er mit seiner kratzigen Stimme, die nach zu viel Tabak klang, und Monsieur Lire versuchte sich an einem angedeuteten Lächeln.

Er konnte noch nicht an Feierabend denken. Ihm stand eine lange Nacht bevor.

Rousel Landon saß ihm im Nacken, holte viel zu schnell auf und würde die ganze Unternehmung zerschlagen, wenn sie nicht schnell handelten.

Monsieur Lire entzündete eine der Gaslampen, und der Schein wurde von dem Metall der schweren Maschinen eingefangen. Zellulosestaub tanzte in der Luft wie Schnee, und der Fabrikant schloss das Glas der Laterne schnell, ehe das Feuer noch irgendetwas entzünden konnte.

Die Absätze seiner Schuhe ließen seine Schritte laut durch das Gebäude hallen, als er nach hinten zu den Druckerpressen lief und sich ans Werk machte. Wie schon die Nächte zuvor.

Er hatte Aveline Lügen erzählt, und das schlechte Gewissen wühlte sich durch seinen Bauch wie ein Monster mit scharfen Klauen.

Doch er hatte keine Zeit für Gewissensbisse. Nicht jetzt.

Mit fahrigen Fingern hängte er die Laterne an einen Haken, zog seine Schlüssel aus der Tasche an seiner Weste und wollte damit den Aktenschrank öffnen, der in der Ecke an der kahlen Steinwand stand.

Doch etwas stimmte nicht. Das Holz des Schrankes war zerkratzt, das Schloss aufgebrochen. Panik kochte Monsieur Lire wie Säure durch die Adern, als er schockiert die Schlüssel fallen ließ und die Schublade aufzog.

Sie war leer. Die Druckplatten fort.

»Verfluchte Scheiße«, stöhnte er, und Schwindel erfasste ihn.

Wenn die falschen Leute sie in die Finger bekamen, war es aus mit ihm. Mit der Fabrik. Mit Aveline!

Das durfte nicht wahr sein. Er durfte nicht scheitern. Nicht so kurz vor der Weltausstellung. So kurz vor dem Ziel.

Ein Geräusch ließ ihn aufschrecken. Ein kleines Klimpern wie von einer Glasscherbe, die von einem Fuß über die Fliesen getreten worden war.

War jemand hier?

Er drehte sich um, da huschte ein Schatten die Wand entlang.

»Wer ist da?!«, rief Monsieur Lire und versuchte sich den Horror nicht anmerken zu lassen, der in seiner Brust wütete und ihm den Schweiß auf die Stirn trieb. »Ote? Bist du das?«

Doch es antwortete ihm niemand.

Schnell hob er die Schlüssel auf, die er fallen gelassen hatte, und sah sich nach etwas um, das er als Waffe verwenden konnte.

Ein schwerer Schraubenschlüssel, lang wie ein Unterarm, lag neben der Druckerpresse, dafür gedacht, die Textplatten im großen Metallrahmen festzuziehen. Er wollte ihn greifen, doch bevor sich seine Finger darum schließen konnten, trat jemand danach, und das Werkzeug schlitterte scheppernd davon.

Monsieur Lire schnellte nach oben, wollte denjenigen stellen, der sich da angeschlichen hatte, da traf ihn etwas im Gesicht. Die Wucht des Schlages war so heftig, dass er zur Seite geschleudert wurde. Schmerz schoss ihm unerbittlich in den Kopf, nahm ihm sämtliche Orientierung. Seine Ohren klingelten, er konnte nichts sehen und knallte mit den Oberschenkeln gegen etwas, das ihn den Halt verlieren ließ.

Er stürzte nach hinten, landete hart auf etwas Kaltem und schmeckte Blut auf seiner Zunge. Er konnte kaum atmen, spürte nur Schmerz an der Stelle, an der seine Nase gewesen war, und dann ertönte ein Geräusch.

Es war eine Mischung aus Pfeifen und Knirschen, etwas, das er schon Millionen von Malen gehört hatte. Etwas, das ihn sein Leben lang begleitet hatte und das ihm jetzt das Blut in den Adern gefrieren ließ.

Es war der Mechanismus der Presse.

»Du hättest dich nicht einmischen sollen«, sagte eine Stimme, die ihm weit weg erschien. Sie war wie kaltes Licht und erinnerte ihn an eisblaue Augen. Er wusste, wer diese Person war.

»Das ist dein Ende«, wisperte Jeanne und betätigte den Hebel.

Die Presse tat ihre Arbeit, und es wurde finster.

»Dann ist es vielleicht ja sogar ganz gut, dass du in Paris bist. Inspiration finden, die Romantik der Stadt in dich aufnehmen, sexy Franzosen anschmachten«, holt Sophia mich aus meinen Gedanken, und ich ziehe die Nase kraus. Ich habe es ihr nicht erzählt, aber ich habe kein Interesse an Männern. Nicht an französischen und auch an keinen anderen.

»Oh! Und ich kann mich bei NiNet France melden und denen sagen, dass du vor Ort bist, und ihr könnt das Meeting dort machen. Das wäre perfekt!«, ruft Sophia aufgeregt, und ich höre im Hintergrund ihre Computertastatur klackern.

Mir wird ganz flau im Magen, wenn ich an NiNet denke. Ein viel zu großes Projekt für eine so kleine Träumerin wie mich, und ich mache mich noch kleiner als ohnehin schon.

»Kann ich nicht nur ein bisschen Pariser Luft schnuppern, ohne dass gleich die ganze Welt weiß, dass ich hier bin?«, will ich wissen, und Sophia gibt ein abweisendes Geräusch von sich.

»Ich weiß, du magst keine neuen Menschen, Schatz, aber du verstehst den Ernst der Lage nicht«, predigt sie mir, obwohl ich den Ernst der Lage sehr wohl verstehe. Das ist ja das Problem.

»Ein milliardenschwerer Streamingdienst möchte eine Serie aus deiner Buchreihe machen. Eine ziemlich große Serie, Romina. Eine teure Produktion mit toller Besetzung und fantastischem Setting und Kostümen«, zählt sie mir auf, was ich selbst weiß, und ich falle ihr ins Wort.

»Die Kostüme sind eine Katastrophe! Die sind kostümgeschichtlicher Humbug! Die wollen eine moderne Version daraus machen. Ich hab ’ne Menge schlechter Buchverfilmungen gesehen, um zu wissen, was da schieflaufen kann«, empöre ich mich.

Sophia atmet hörbar aus. Diese Diskussion haben wir nicht zum ersten Mal. Die Sache mit der NiNet-Produktion steht schon seit einem Jahr im Raum, wie ein gigantisches Raubtier, das nur darauf wartet, meine Bücher in kleine Fetzen zu reißen.

»Du weißt, dass jede andere Autorin dankbar dafür wäre, so eine Chance zu bekommen«, sagt Sophia, und ich kneife die Augen zusammen. Das Licht ist zu grell, das Quietschen der Bremsen zu laut, mein Magen immer noch zu leer.

»Ich will auch keinesfalls undankbar klingen, aber …«

»Aber du bist eine Diva, wenn es um deine Bücher geht. Ich weiß, ich weiß«, beendet sie meinen Satz anders, als ich es vorgehabt habe, und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Einschätzung meiner Agentin zufrieden bin.

»Du hältst mich für eine Diva?«, frage ich, doch das Quäken der U-Bahn wird so laut, dass sie mich wahrscheinlich nicht gehört hat, denn sie geht auch nicht darauf ein.

»Ich schreibe denen jetzt, dass du da bist. Und dann könnt ihr euch zusammensetzen und die Sache mit den Kostümen besprechen. Das sind gute Leute, mein Kontakt bei denen ist immer sehr freundlich und entgegenkommend. Die haben ein wirkliches Interesse daran, es dir recht zu machen. Tu mir also einen Gefallen und sei kein einsilbiger Einsiedlerkrebs, okay?«

Ich bin zu verdattert, um eine gute Antwort darauf zu haben, und Sophia lässt mir auch keine Zeit, eine zu finden.

»Ich melde mich, sobald ich Termine für dich habe. Wie lang hast du vor zu bleiben? Du bleibst doch ein paar Tage, oder?«, will sie wissen.

»Äh, ja. Ich hab die Ferienwohnung bis zum Achtzehnten«, sage ich. Zwei Wochen Paris. Zwei Wochen, in denen ich vorgehabt habe, auf das Wasser der Seine zu starren, während der Sommerwind mir durch die Haare gleitet, und vor dem Eiffelturm auf der Wiese zu sitzen und Käse, Trauben und Baguette zu picknicken.

Doch das kann ich mir jetzt wohl abschminken. Sophia ist gut darin, meine Zeit optimal auszunutzen und Struktur in mein Chaos zu bringen. Meistens ist das etwas Gutes. Diesmal versaut es mir meinen Plan, allumfassende Realitätsflucht zu betreiben.

»The show must go on!«, trällert sie, schickt mir platonische Küsse und legt auf.

Ich seufze, stopfe mein Handy zurück in meine Umhängetasche und kontrolliere zweimal, ob der Verschluss auch wirklich zu ist. Ich will ja niemanden dazu einladen, mich zu beklauen. Nicht schon am ersten Tag.

Ich verpasse meine Station beinahe, weil mir der Koffer wegrollt, als die Bahn bremst, und stolpere gerade noch rechtzeitig raus auf den Bahnsteig, um umzusteigen. Nicht lange, und die Rolltreppe trägt mich gemächlich aus der düsteren Welt der Metro zurück ans Tageslicht, und ich bin endlich, wo ich sein wollte.

Um mich erstreckt sich die Place des Abbesses, gesäumt von Platanen, die ihre tanzenden Schatten auf den Asphalt werfen. Die Häuser mit ihren cremefarbenen Fassaden und weißen Fensterläden sind geschmückt mit fliederfarbenen Blumen, die von schmiedeeisernen Balkonen quellen. Die gesamte Szenerie ist in pastellfarbenes Junilicht getaucht, und ich lächle.

Das ist Paris. Mein Paris. So, wie es in meinen Träumen existiert.

Ich atme auf, als sich der Knoten in meinem Bauch löst und ich das Gefühl habe, dass meine Kopfschmerzen leichter werden. Es war eine fantastische Idee, herzukommen, finde ich und laufe beschwingt weiter.

Ich war oft genug hier, um den Weg zu meiner Unterkunft zu kennen, ohne noch mal aufs Handy zu sehen. Es ist ein kleines Wohnhaus in einer Seitenstraße, keine fünf Minuten von hier, in dem mehrere Ferienwohnungen angeboten werden.

Es fühlt sich großartig an, loszuspazieren, als wäre ich eine Heimkehrerin.

Es erinnert mich allerdings auch daran, wie ich das erste Mal hier angekommen bin, vor vielen Jahren zusammen mit meinen Eltern und meiner Schwester, die damals noch ein Kleinkind gewesen ist. Es war wie das Eintreten in ein Wunderland. Von dem abgasbelasteten Stuttgart in das bildgewaltige Paris zu kommen, hatte mein Leben verändert und mein Herz gestohlen.

Ich erreiche das Haus schnell und bin froh, endlich da zu sein. Ich bin durchgeschwitzt, rieche unangenehm, und mir tut der Unterarm vom Kofferziehen weh. Der Teil an meinem Körper, der generell immer kurz vor der Sehnenscheidenentzündung steht. Berufskrankheit.

Ich brauche drei Versuche, das Schloss mit dem Zahlencode zu öffnen, den mir meine Host, Viviane, per Mail geschickt hat, und schaffe es schließlich in den Flur und von dort in die kleine Wohnung im Erdgeschoss.

Zum Glück muss ich nicht die Treppen nach oben. Da hätte ich den Koffer jetzt nicht mehr hochbekommen.

Es riecht nach warmer, abgestandener Luft, und ein Hauch von Rosenduft hängt im kleinen Flur mit der dunklen Tapete. Sie ist so französisch mit den dunklen petrolfarbenen Blättern und den senfgelben Vögeln, und ich schmeiße erleichtert die Tür hinter mir zu.

Endlich angekommen.

Auch wenn alle Wohnungen ähnlich aufgebaut sind, bin ich in dieser das erste Mal. Das Bad ist klein und dunkel, und ich wasche mir erst einmal gründlich die Hände am winzigen Waschbecken mit Libellengriffen am Hahn. Es ist so kunstvoll, dass ich mir wie eine Prinzessin vorkomme. Der Blick in den Spiegel darüber sagt mir allerdings, dass ich nicht wie eine aussehe.

Mein Gesicht ist rot von der Anstrengung und der Hitze, und mein geflochtener Zopf sieht aus wie ein zerzauster Straßenhund. Unter den Augen habe ich dunkle Schatten, die einer Vampirgottheit alle Ehre gemacht hätten, und schlagartig wird mir auch meine Müdigkeit bewusst, die sich unter all der Aufregung und der Abenteuerlust versteckt hat und nun aus ihrer Gruft kriecht, um mich zu Boden zu ringen.

Meine Beine schmerzen vom Laufen, und meine Knie sind wie Gummi, als ich in die kleine Küchennische schlurfe und den Wasserkocher suche. Er steht hinter einer blauen Kaffeemaschine und sieht aus wie ein antiker Kessel, was mir richtig gut gefällt.

Tee gibt es auch. Sehr gut. Dann muss ich jetzt noch nicht den Koffer öffnen, um meine Dose mit meinen Lieblingsteesorten zu suchen.

Während der Kocher leise zu zischen beginnt wie ein Korb voller Schlangen, bewundere ich das stilvoll eingerichtete Wohnzimmer und das dahinterliegende Schlafgemach. Es ist winzig wie der Rest der Wohnung. Es passt gerade das schmale Doppelbett hinein und ein Regal aus dunklem Holz, das die ganze Rückwand des Zimmers bedeckt. Es ist voller Bücher und gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Bücher haben diesen Effekt immer auf mich. Ich liebe den Geruch von Papier, das leise Knacken, das ein neues Buch von sich gibt, wenn man es das erste Mal öffnet, das Gefühl beim Umblättern, wenn man zwischen den Zeilen versinkt.

Ich lasse meine Umhängetasche auf den Boden gleiten, fahre mit den Fingerspitzen die Buchrücken entlang und lese die Titel. Ich bin zu müde, um sie zu übersetzen, obwohl mein Französisch solide ist, und lasse mich schließlich aufs Bett fallen. Es ist so weich, ich sinke tief in die dunkelviolette Steppdecke ein und schiebe mir die Ballerinas von den Füßen, um mich zu einem kleinen Ball zusammenzurollen.

Ich sollte mir auch die Füße waschen, denke ich noch, während der Wasserkocher lauter wird und das Rauschen mein Gehirn in ein warmes, vertrautes Wohlbefinden hüllt. Die Welt um mich herum wird immer unschärfer, verschwimmt zu Pastellfarben und schwebenden Gedanken, und es ist unmöglich, die Augen wieder zu öffnen.

2

Der nackte Mann

Das Klingeln meines Handys reißt mich aus dem Schlaf, und ich fahre auf. Sabber klebt an meiner Wange, und ich wische sie mit dem Handrücken ab. Verschlafen stöhne ich auf und blinzele ein paarmal, ehe ich weiß, wo ich bin.

Paris, erinnere ich mich. Ich bin wieder in Paris.

Unkoordiniert schiebe ich mich an die Bettkante und fische nach meiner Umhängetasche, um mein Handy herauszuziehen.

Es ist Luna, also nehme ich ab, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob ich schon einen geraden Satz herausbringen kann.

Sie ruft mich per Video an, und ihr Gesicht erscheint vor mir wie ein Dschinn aus einer Lampe. Sie trägt ihre roten Locken offen, und sie fallen ihr über die mit weißer Spitze bedeckten Schultern. Ihr Make-up sitzt perfekt, und das Gold ihrer Brille funkelt mit ihren riesigen blätterförmigen Ohrringen um die Wette.

»Ich hab das perfekte Forever-Ghost-Outfit gefunden!«, eröffnet meine beste Freundin die Unterhaltung ohne Begrüßung, und ich nicke, noch zu verpeilt, um eine angemessene Reaktion zu zeigen.

Ich sehe mich selbst auf dem kleinen Bild in der Ecke und stelle fest, dass meine Augenringe nicht mehr halb so schlimm ausfallen, ich dafür aber den Abdruck der Steppdecke auf der Wange habe.

Irgendwo rauscht Wasser, und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich mir schon Tee gemacht habe oder nicht. Da ich die Tasse nirgendwo entdecke, gehe ich davon aus, dass sie wohl doch nur in meinem Traum existiert hat.

Ich versuche mich auf Luna zu konzentrieren, die ein paar Schritte von ihrem Handy wegtritt und ihr neues Kleid präsentiert. Es ist ein weißes Nachthemd aus dünnem Baumwollstoff, dessen oberer Teil komplett aus Spitze besteht und skandalös viel von Lunas Brüsten entblößt.

»Schick«, sage ich wenig enthusiastisch, weil ich noch nicht dazu fähig bin, Emotionen Ausdruck zu verleihen, und reibe mir die Augen.

Luna fragt mich nicht, ob ich mitten am Tag geschlafen habe. Das ist nichts Ungewöhnliches, wenn mich die Muse küsst und ich nächtelang durchschreibe.

Ich wünschte, das wäre der Grund für meinen Mittagsschlaf gewesen. Zu viel Inspiration! Und nicht etwa zu wenig.

Und wer in diesem Fall meine Muse sein dürfte, wusste ich leider auch ziemlich genau …

»Du bist nicht zu Hause«, stellt Luna fest, und ich schüttele den Kopf, während ich mich mühsam vom Bett schiebe.

»Nope«, bestätige ich und halte das Handy von mir weg, damit sie mehr von dem hübschen Zimmer sieht. Die cremefarbene Tapete, der gerahmte Kunstdruck von Degas’ Ballerinamädchen und das dunkle Bücherregal.

»Ich bin in Paris«, eröffne ich ihr, und sie blinzelt, das perfekte Resting-Bitch-Face aufgesetzt.

»Wieso?«, will sie wissen und klingt dabei so vorwurfsvoll, dass ich weiß, sie hat mich durchschaut.

Ich habe einen Grund, hier in Paris zu sein, und das ist meine Schreibblockade. Doch wieso ich Entschlüsse mitten in der Nacht fälle und sie dann auch noch sofort umsetze, obwohl ich eigentlich alles andere als spontan bin, liegt an Grund zwei. Eigentlich ein Geheimnis, aber wenn es jemand weiß, dann ist es Luna. Ich schwöre, diese Frau hat magische Kräfte und kann mir direkt in den Kopf schauen. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie alles über mich weiß. Sogar vor mir.

Ich schaffe es nicht, überzeugt unschuldig auszusehen, und schon gar nicht, etwas vorzubringen, das sie mir nicht direkt als Lüge ausgelegt hätte, da verschärft sich schon ihr Blick.

»Es ist diese Schauspielerin«, sagt sie, und es ist keine Frage. Sie weiß es, ich weiß es, ich sollte nicht mal versuchen, es abzustreiten.

»Welche Schauspielerin?«, tue ich es trotzdem und erhebe mich vom Bett, um nach meinem Koffer zu sehen. Wenn ich ihn auspacke, habe ich wenigstens etwas, womit ich meine Finger beschäftigen kann.

»Mina! Verarsch mich nicht. Ich weiß, dass du jedes freaking TikTok von ihr gesehen hast. Du hast eine Benachrichtigung für ihre Instagram-Storys eingestellt, und dann grinst du wie eine geisteskranke Ziege, wenn du sie dir anschaust«, hält sie mir vor, und ich lache glucksend.

»Sie heißt Amelie Mariné«, erinnere ich sie und fühle, wie mir ganz warm im Bauch wird.

Ich habe vor einem Monat ihren Bewerbungsclip für die Rolle der Aveline gesehen, und sie ist tatsächlich das Einzige, das mich gerade davon abhält, diese vermaledeite Verfilmungssache zu canceln.

Sie ist perfekt für die Rolle. Die goldenen Locken und die himmelblauen Augen, die so sanft und gleichzeitig sinnlich mit der Kamera geflirtet haben. Ich wusste sofort, sie ist die Richtige. Meine Aveline. Meine Protagonistin. Wie gemacht dafür, in einem adretten Nachmittagskleid an dem verschnörkelten Balkongeländer ihrer Pariser Stadtwohnung zu lehnen, Kaffee aus einer blumenbemalten Porzellantasse zu trinken und verträumt das Treiben der Stadt zu beobachten.

»Und du willst sie treffen?«, fragt Luna, und ich ziehe skeptisch die Stirn in Falten, während ich versuche, mit einer Hand meinen Koffer vom Flur in die Mitte des Wohnzimmers zu bugsieren und gleichzeitig das Handy so zu halten, dass Luna keinen perfekten Blick auf mein Doppelkinn hat.

Sie hat zu viel Spaß daran, diese Momente zu screenshotten und schräge WhatsApp-Sticker daraus zu machen. (Wofür braucht man Feinde, wenn man eine beste Freundin hat?)

»Ich bin doch keine Stalkerin. Nur weil sie in Paris wohnt, werde ich sicher nicht vor ihrer Haustür auftauchen«, murmle ich mit ein klein wenig Schmetterlingen im Bauch. Denn ich kann nicht leugnen, dass ich einen absolut dummen Celebrity-Crush auf sie habe.

»Bist du dir sicher?«, fragt Luna nach, und ich weiß, dass ich jetzt das Thema wechseln muss, sonst wird Luna mich aufziehen, dass ich mich in eine Schauspielerin verknallt habe wie ein Teenagerin. Und dann auch noch das erste Mal seit Längerem.

Ich habe nicht vor, Amelie aufzulauern. Falls sie allerdings zufällig die Straße entlangkäme und mich erkennen würde, dann könnte ich sie auf einen Kaffee einladen, und vielleicht passiert dann ein kleines Wunder, und wir sehen uns in die Augen, und ihr Herz fliegt mir zu.

Gott*, ich muss aufhören, Fan-Fictions zu lesen. Diese Tatsache ist mir so peinlich, dass ich mich in der Seine ertränke, wenn Luna es rausfindet. Und zusätzlich verquirlt es mir auch das Gehirn, sodass ich den ganzen schrecklichen Kitsch, den ich da lese und aus schlechten Weihnachtsfilmen kenne, dann auch will. Nur in Wirklichkeit. Und in lesbisch.

»Ich bin hier eigentlich, weil ich immer noch diese beschissene Schreibblockade habe«, lenke ich ab und hoffe, dass Luna zerstreut genug ist, es nicht zu merken. Ich lege den Koffer auf dem flauschigen Teppich ab, der sich wundervoll zwischen meinen nackten Zehen anfühlt, und mühe mich mit dem Reißverschluss, bis ich auf die Idee komme, das Handy aus der Hand zu legen.

»Hast du die Playlist angehört, die ich dir gemacht habe?«, will Luna wissen, und ich nicke.

»Ja. Und die ist super. Es ist diesmal leider nur schlimmer, als dass es sich mit Musik lösen lassen könnte.«

»Nichts ist jemals so schlimm, dass es sich nicht mit Musik lösen lässt, Mina!«, hält sie streng dagegen und klingt dabei wie aus einem Filmmusical aus den Sechzigerjahren. Ich gehe nicht weiter darauf ein, lehne mein Telefon auf dem Wohnzimmertisch gegen eine ockerfarbene Glasvase und widme mich meinem Gepäck.

Ich hoffe inständig, dass ich Unterwäsche eingepackt habe.

»Manchmal bin ich dieser Geschichte so überdrüssig«, sage ich gepresst und versuche, den Koffer aufzuklappen, ohne dass mir alles entgegenfällt. »Und Monsieur Lire. Dieser bescheuerte, grummelige Arsch. Wieso ist er so ein Widerling und kann eine Frau nicht wie einen Menschen behandeln?«, beschwere ich mich, und Luna dreht sich ihr schweres Haar im Nacken zusammen.

»Wieso hast du ihn so geschrieben?«, wirft sie mir vor, und ich stöhne zutiefst genervt.

»Weil es 1889 spielt. Und auch wenn ich diese Zeit stark romantisiere, ist und bleibt es nun mal eine Zeit, in der Gleichberechtigung noch weit entfernt war.«

»Dann hat sich ja nicht viel verändert.«

»Wir dürfen wählen gehen«, witzle ich humorlos und ziehe eins meiner Vintagekleider aus einem Stapel wahllos zusammengewürfelter Klamotten.

»Meine Leserinnen stehen auf verschrobene, unnahbare Männer mit zweifelhafter Moral und unstetem Charakter. Das ist der Bad-Boy-Effekt«, erkläre ich und suche den zum Kleid gehörenden Gürtel.

Der Inhalt meines Koffers ist genau die Katastrophe, die ich erwartet habe. Ich werde alles herausholen und durchsehen müssen, um herauszufinden, ob ich schneller eine Shoppingtour machen muss als gedacht.

»Oh, Gott* sei Dank, Unterhosen!«, rufe ich, als ich einen Stapel schwarzer Baumwollschlüpfer entdecke, und drücke sie mir dramatisch an die Brust.

»Du hast nicht besonders lange darüber nachgedacht, zu verreisen. Kann das sein?« Lunas Tonfall ist tadelnd.

»Keine fünf Minuten«, gebe ich ungeniert zu und finde meine Zahnbürste. Jackpot!

»Ääääh, Mina!«, wird Luna plötzlich laut. »Wieso ist da ein nackter Mann in deinem Zimmer?«, fragt sie zutiefst verstört, und ich drehe mich irritiert um.

Ich erwarte einen Männerkalender oder einen kunstvollen Akt in einem Rahmen, den ich vorhin übersehen habe, und kann daher im ersten Moment gar nicht verstehen, was ich vor mir habe.

Da steht ein nackter Mann. Ein echter. Er hält ein Handtuch vor seinen Körper, sodass die schlimmsten Stellen bedeckt sind, und aus seinem dunklen Haar tropft Wasser auf den Boden.

Er starrt mich mit so riesigen Augen an, als wäre ich eine Geistererscheinung, und zuckt zurück, als sich ein Schrei ganz von allein meiner Kehle entwindet.

Panik erfasst mich, kratzt mir über die Haut, und ich springe so schnell auf die Füße, dass ich mir den Ellbogen am Wohnzimmertisch anschlage.

Der Mann beginnt ebenfalls zu schreien, schrill und unerwartet hoch, und drückt sich das Handtuch ganz fest an den Körper.

Ich bin so schockiert, dass mein Gehirn komische Sprünge macht und mir auffällt, was für seltsam sehnige Füße dieser Typ hat, ehe ich nach dem Erstbesten fasse, das ich zwischen die Finger bekomme, um mich zu verteidigen. Es ist einer meiner marineblauen Riemchenschuhe, und ich werfe ihn nach ihm.

Der Kerl zuckt zur Seite, doch ich treffe ihn trotzdem, und es bringt ihn dazu, quiekend in den Flur zurückzuweichen.

Ich packe einen zweiten Gegenstand, eine Handcreme mit Eukalyptusduft, und schleudere sie ihm ebenfalls entgegen.

»Raus!«, brülle ich und wiederhole es noch einmal auf Französisch. »Raus aus meiner Wohnung, du …«, setze ich an und weiß nicht mehr, was Perversling auf Französisch heißt. Doch der Mann scheint genug Angst vor mir zu haben, um weiter zurückzuweichen.

Ich mache einen verzweifelten Satz auf ihn zu, reiße die Wohnungstür auf und scheuche ihn nach draußen, tunlichst darauf bedacht, nicht mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich habe keinerlei Interesse daran, seine komische Männerhaut auch nur eine Winzigkeit lang zu berühren, und schmeiße sofort die Tür ins Schloss, als er über die Schwelle stolpert und sich dabei hektisch das Handtuch um die Lenden wickelt.

»Verdammte Scheiße!«, fluche ich laut und lege mit zitternden Fingern die Kette vor die Tür. Wieso war die überhaupt noch offen? Wieso habe ich die nicht schon vorhin vorgelegt, als ich so arglos in dieser fremden Wohnung eingeschlafen bin?

Mein ganzer Körper bebt, als ich gegen die Tür sinke, und mir ist ganz flau im Magen. Es ist so viel Adrenalin in mir, dass ich die Spannung nicht aushalte und noch einen Schrei von mir gebe, um meinem Schreck Luft zu machen. Mein Puls dröhnt mir so laut in den Ohren, dass ich das zaghafte Klopfen erst beim zweiten Mal als eines wahrnehme.

»Wer bist du?«, fragt der Mann vor der Tür in so deutlichem Marseiller Dialekt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass er irgendwo aus dem Süden Frankreichs stammt.

Ich atme tief durch, suche nach meiner Stimme und meinem Französischwortschatz und räuspere mich.

»Die Frage ist doch eher, wer du bist? Findest du es witzig, armen Frauen aufzulauern? Und das auch noch nackt?!«, schimpfe ich und stocke dabei immer wieder, weil ich viel zu lang nicht mehr fließend gesprochen habe. Es ärgert mich, denn es nimmt meinen Worten die Kraft.

»Aufgelauert? Was machst du in meiner Wohnung?«, kommt es empört von draußen, und ich stemme genervt die Hände in die Seiten, selbst wenn mein Gegenüber das gar nicht sehen kann.

»In deiner Wohnung?! Ich habe dieses Apartment gebucht!«, rufe ich und werde von einer Angstwelle gepackt, vielleicht irgendwas falsch gelesen zu haben und zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.

Schnell renne ich zurück ins Wohnzimmer und grapsche nach meinem Handy. Luna ist immer noch dran und sagt etwas zu mir, doch ich habe keinen Kopf, ihr zuzuhören, und schiebe den Anruf zur Seite, um in meine Mails zu gehen. Schnell habe ich meine Reisedaten gefunden und atme erleichtert auf. Das Datum stimmt, ich habe sogar auf das Jahr geachtet, und auch die Adresse ist korrekt. Es ist also tatsächlich nicht mein Fehler. Puh. Glück gehabt.

»Hey? Hey?!«, ruft der Kerl von draußen, als ich zurück zur Tür komme, und sein Klopfen wird lauter. »Bist du noch da?«

»Ich bin noch da. Ich habe hier meine Buchungsdaten, und die sagen eindeutig, dass ich dieses Apartment für diese Zeit gebucht habe. Du musst dich also irren«, sage ich laut und halte mein Handy hoch.

Wieso tue ich das eigentlich? Er kann mich doch sowieso nicht sehen.

»Ich irre mich nicht«, erwidert er trotzig und senkt dann die Stimme. »Lass mich rein, und ich beweise es dir.«

Ich muss das Ohr an die Tür halten, um ihn zu verstehen, und ziehe die Nase kraus.

»Nein. Ich bin doch nicht bescheuert und mach einem … einem Perversen die Tür auf. Du könntest ein Vergewaltiger sein!«

»Ich schwöre beim Leben meiner Mutter, dass ich kein Vergewaltiger bin. Bitte. Mach mir die Tür auf. Ich trage nur ein Handtuch. Bitte, bitte«, fängt er an zu betteln, wird noch leiser, und seine Stimme klingt aufgeschreckt.

Ich sehe mich um und entdecke tatsächlich einen langweiligen, schwarzen Koffer neben der Küchentür stehen. Er ist so adrett und kompakt, dass ich sicher nicht einmal Gepäck für ein Wochenende darin hätte verstauen können. Leider ist er aber auch so nichtssagend, dass er mir keine Rückschlüsse auf seinen Besitzer erlaubt.

»Bitte, kleine Lady. Ich bin quasi nackt. Lass mich rein. Hier draußen sind seltsame Typen. Und die starren zu mir rüber. Bitte«, wird er immer eindringlicher, und ich höre Angst in seiner Stimme.

Oder er spielt sie mir vor, um mich dazu zu bringen, ihm aufzumachen.

Ich bin hin- und hergerissen, weiß nicht, was richtig ist, habe nicht genug Zeit, die Situation zu überdenken. Und das stresst mich extrem!

»Lass ihn nicht rein!«, sagt Luna entschieden, und ich hole den Anruf wieder in den Vordergrund.

»Aber er ist nackt, und seine Klamotten sind hier drin«, halte ich dagegen, und sie zieht eine Schnute.

»Du kannst sie ihm auch rausreichen, und er soll das Weite suchen«, erwidert sie, und das Klopfen an der Tür wird dringlicher.

»Bitte!«, höre ich den Typen vor der Tür, und dann höre ich laute Schritte.

»Na? Was haben wir denn da? Hat deine Freundin dich rausgeworfen?«, ruft eine weitere Stimme. Männlich, unangenehm, wie jemand, der vorhat, Ärger zu machen.

An meinem Körper stellen sich alarmiert sämtliche Härchen auf, und mir wird ganz mulmig zumute. Jeder meiner Instinkte sagt mir, dass die Stimme, die da gerade gesprochen hat, Gefahr bedeutet. Wie eine bullige Silhouette in einer dunklen Gasse. Wie der betrunkene Typ in einer Bar, der einen am Arm packt, obwohl man Nein gesagt hat.

»Oder dein Boyfriend? Bist du eine kleine Schw…«, höre ich draußen und warte nicht darauf, dass der Mann seine Beleidigung beendet.

Sofort ziehe ich die Kette ab, öffne die Tür, packe den zitternden, nackten Kerl am Handgelenk und zerre ihn zurück in die Wohnung.

Er ist blass wie ein Laken, doch ich sehe nicht zu genau hin, weil es mir unangenehm ist, dass er so wenig anhat. Stattdessen drücke ich die Tür wieder zu und hänge die Kette erneut vor, nur für den Fall, dass der Widerling aus dem Treppenhaus auf die Idee kommt, uns weiter zu belästigen.

»O mein … Danke! O danke! Du hast mich gerettet. Dieser Kerl war drei Meter groß. O mein …«, keucht der nackte Mann und sinkt an der Wand in sich zusammen, die Hände vors Gesicht geschlagen. Dabei verliert er sein Handtuch.

Ich sehe erschrocken weg und weiche in die Wohnung zurück. Es gibt eine Menge Dinge, die ich gehofft hatte, in meinem Leben nie wieder zu sehen. Und männliche Genitalien gehören definitiv ganz oben auf die Liste.

»Zieh dir etwas an«, antworte ich gepresst, wende mich ab und laufe in die Küche, um Abstand zwischen mich und diesen Kerl zu bringen.

»So was kann auch wieder nur dir passieren«, meint Luna.

»Aber wieso? Wieso passieren immer mir solche Sachen?«, will ich wissen und stelle mein Handy neben dem Gasherd auf die Anrichte, sodass sie mich wieder sehen kann.

Ich denke nicht im Traum daran, jetzt aufzulegen, und sie würde mich auch niemals mit einem fremden Mann alleine lassen. Selbst wenn sie weit weg in Deutschland ist, kann sie ja immer noch die Polizei rufen, wenn der Kerl mir etwas antun sollte.

Ich sollte ihr meine Adresse zuschicken.

Schnell schicke ich ihr meinen Standort rüber, was sie mit einem Nicken kommentiert.

»Fuck«, seufze ich und streiche mir meine wirren Strähnen aus dem Gesicht. Ich bleibe mit meinem Ring in einem Haarnest hängen und reiße es mir beinahe vom Kopf. Umständlich ziehe ich meinen Ring aus meinen Locken heraus. Meine Güte! Ich brauche jetzt erst mal Tee. Oder etwas Stärkeres.

Ich schalte den Wasserkocher ein, um das Wasser von vorhin ein zweites Mal zu erhitzen, und öffne den Kühlschrank in der Hoffnung auf Alkohol. In meinem letzten Ferienapartment hatten mir die Vorurlauber eine halbe Flasche Rotwein hinterlassen, doch diesmal habe ich leider kein so großes Glück.

Generell scheint das Glück heute nicht auf meiner Seite zu sein, und ich setze gedanklich Wein auf meine Einkaufsliste.

»Zieht er sich an?«, fragt Luna, und ich zucke mit den Schultern.

»Bist du schon fertig?«, rufe ich auf Französisch in den Wohnraum, der von der Küche nur durch einen offenen Bogen getrennt ist, und wage es nicht, auch nur einen Zentimeter weit rauszublicken.

»Nein. Tut mir leid. Ich brauche einen Moment«, kommt es von dem Kerl zurück, und ich höre das Geräusch eines Reißverschlusses.

»Er zieht sich an«, übersetze ich für Luna und durchsuche die Schränke nach den Tassen. Ich entdecke eine mit Katzenöhrchen und finde sie der Situation angemessen dramatisch.

Ich suche mir einen Schwarztee mit Ingwer aus, quasi das Stärkste, das ich finden kann, und gieße grade das Wasser auf, da räuspert sich hinter mir jemand.

»Und da ist er wieder«, meint Luna, und ich drehe mich zum Durchgang.

»Darf ich reinkommen?«, fragt der nicht mehr nackte Mann, und ich traue mich endlich, ihn zu mustern. Er ist mittelgroß, schlaksig und hat eine sehr französische Nase. Was bedeutet, dass sie aussieht wie eine Kartoffel. Zu meiner Überraschung hat er ein schwarzes T-Shirt und eine Anzughose an, die trotz der nackten Füße natürlich an ihm aussieht. Wie jemand, der es gewohnt ist, Anzüge zu tragen.

»Okay«, antworte ich und nehme meinen Tee zur Hand. Nur für den Fall, dass es notwendig werden sollte, ihn mit kochend heißem Wasser zu übergießen.

»Ich bin Pierre«, sagt er lächelnd und kommt einen Schritt auf mich zu.

»Und ich bin lesbisch«, erwidere ich viel zu panisch, weiche zurück und stoße mit dem Hintern an den Schrank. Tee schwappt über und klatscht laut auf den Fliesenboden.

Pierre bleibt sofort stehen. »Oh, klar. Nein. Ich wollte nicht andeuten, dass …«, plappert er und hebt beschwichtigend die Hände. »Tut mir leid. Ich wollte mich nur vorstellen. Ist das Tee?«, fragt er fahrig, fährt sich mit den Fingern durchs nasse Haar und weiß ganz offensichtlich nicht, wohin mit sich.

»Ja. Willst du auch?«

»Ähm, ja. Gerne.«

Ich traue mich nicht, ihm den Rücken zuzudrehen, und hole ganz umständlich eine Tasse aus dem Regal über mir. Sie ist wie ein Panda geformt, und ich fische nach einem Teebeutel, ohne zu schauen, um was es sich dabei handelt. Normalerweise habe ich bessere Manieren und frage die Leute, was sie gerne hätten. Diesmal bin ich zu verkrampft, um daran zu denken.

»Ich bin Romina«, sage ich, auch wenn ich ihm meinen Namen nicht unbedingt mitteilen wollte. Doch vielleicht macht es die ganze Sache ja dann doch ein bisschen weniger unangenehm.

»Luna«, kommentiert meine beste Freundin, und das bringt mich zum Lachen. Ich wünschte, sie wäre in persona hier. Ich würde mich wesentlich selbstsicherer fühlen.

Er hebt die Hand in Richtung des Handys, und Luna verzieht keine Miene, um ihm ganz offensichtlich zu zeigen, für wie unerwünscht sie ihn hält.

Pierre holt sein Handy aus der Tasche, während ich Wasser in die Tasse gieße, und hält es mir nach ein paar Sekunden hin.

»Hier«, meint er, und ich sehe auf die Mail, die er mir zeigt. Die gleiche Buchungsbestätigung, die auch ich habe. Gleicher Tag, gleiche Adresse. Nur dass er lediglich eine Woche bleiben wollte.

Er hat also nicht gelogen. Er hat diese Wohnung genauso gebucht wie ich. Mein Bauch fühlt sich an, als würde er sich mit Steinen füllen.

»Wie seltsam«, sage ich, und Pierre sieht mich irritiert an.

»Deutsche?«, fragt er, und da fällt mir erst auf, dass ich es nicht auf Französisch gesagt habe.

Ich nicke nur, während ich mir mein Handy schnappe und Luna wieder zur Seite schiebe, um ebenfalls meine Mails aufzurufen. Die richtige ist von gerade eben noch offen, und ich halte mein Handy neben Pierres.

»Und was machen wir jetzt?« Er sieht mich an wie ein Golden Retriever. So als müsste ich die Lösung für dieses Problem haben.

Doch ich zucke mit den Schultern.

»Ich rufe Viviane an«, sage ich und hoffe inständig, dass die Vermieterin dieser Wohnung uns weiterhelfen kann. Dass es nur ein kleiner Buchungsfehler ist und Pierre eigentlich die Wohnung nebenan hat oder so.

Doch wie ich mich kenne, ziehe ich dumme Verwicklungen geradezu magisch an, und es wird sich um einen großen Buchungsfehler handeln, bei dem am Ende einer auf der Straße sitzt.

Und ich schwöre mir selbst, dass das nicht ich sein werde. Denn ich war zuerst hier!

Viviane nimmt nicht ab, und ich hinterlasse ihr eine aufgeregte Nachricht auf ihrer Mailbox. Zusätzlich schicke ich ihr eine Mail, um auch sicherzugehen, dass sie mitbekommt, dass hier ein dringendes Problem vorliegt. Denn ich kann mir sehr viel Besseres vorstellen, als meine Auszeit mit einem Fremden in einer winzigen Wohnung zu verbringen.

Ich nehme den letzten Schluck von meinem Tee. Er ist bitter und scharf vom Ingwer, aber es passt zu meiner Stimmung.

Mein Laptop gibt ein Geräusch von sich, und ich richte mich sofort in den bestickten Sofakissen auf in der Hoffnung, Nachricht von Viviane zu haben.

Sie ist von Sophia, und der kleine Funke Erleichterung verglüht augenblicklich. Denn ihre Mail ist laaaaaaang und gespickt mit Terminen.

Im ersten Moment klappe ich den Laptop zu, um so zu tun, als hätte ich es nicht gesehen. Wenn ich es nicht lese, kann ich einfach aus Versehen alles verpassen. Doch ich bin gleichzeitig viel zu neugierig, was Sophia da zusammengesammelt hat, um mich zu unterhalten, dass mein Widerwillen nur wenige Minuten anhält.

Da stehen ein paar Grüße und gutes Zureden und eine Liste mit Treffen und Events. Eine Vernissage, mehrere offizielle Meetings in den Büros von NiNet France, eine Lesung von meiner geschätzten Kollegin Chiara Nino, ein geführter Besuch im Schloss Versailles und noch ein paar andere Dinge.

Mein Blick fällt aufs Datum.

Die Vernissage ist heute Abend?

Allein der Gedanke, heute noch mal dieses Apartment zu verlassen, bereitet mir Bauchschmerzen. Außer vielleicht, um Wein zu kaufen. Das wäre aber ja auch was vollkommen anderes.

Mir gegenüber auf dem Boden sitzt Pierre, locker an ein Regal gelehnt, und sieht von seinem Buch auf, als ich genervt aufstöhne.

»Hat Viviane geschrieben?«, möchte er wissen, und ich schüttle den Kopf.

»Nein, nur meine …«, beginne ich und stocke, weil ich keine Ahnung habe, wie man Literaturagentin übersetzt. »Meine … Chefin«, sage ich schließlich, und er schließt sein Buch. Sein Blick liegt erwartungsvoll auf mir. Er scheint darauf zu warten, dass ich weiterspreche, und ich fühle mich dazu eingeladen, ihm meine Sorgen auf die Nase zu binden. Wir müssen die Zeit ja auch irgendwie absitzen, bis unsere Situation gelöst ist. Solange er hier ist, kann ich mich unmöglich entspannen.

»Sie möchte, dass ich mich heute Abend noch mit Geschäftskontakten auf einer Vernissage treffe«, erzähle ich und bleibe absichtlich vage.

Es sind die Leute von NiNet France. Also nicht mal eine kleine Freizeitaktivität, die ich leicht skippen kann, sondern ein tatsächliches wichtiges Treffen. Ein Erstkontakt in ungezwungener Umgebung, schreibt Sophia, und ich will mich in den Kissen des Sofas verstecken.

Ungezwungene Umgebung bedeutet Small Talk, und darin bin ich grottenschlecht. Entweder ich bin stumm wie ein Fisch und kann mich kaum zu einem Lächeln zwingen, oder ich falle direkt mit der Tür ins Haus und binde meinem Gegenüber meine komplette Lebensgeschichte auf die Nase. Kein Dazwischen!

Ich wünschte, es wäre direkt ein richtiges Meeting, etwas Gezwungenes. Damit hätte ich besser umgehen können. Rein, wichtige Fakten klären, Meinungen austauschen, raus.

Die Vorstellung, nach einer Nacht ohne Schlaf, einer Reise im Zug und einer nervenaufreibenden Auseinandersetzung mit einem nackten Mann auch noch sozial sein zu müssen, ist der blanke Horror.

»Uh, eine Vernissage klingt wundervoll«, meint Pierre, und ich umschlinge eins der Kissen mit den Armen, um mich an etwas festzuhalten.

»Es klingt schrecklich. Ich bin viel zu überanstrengt. Ich kann da unmöglich jetzt hingehen«, empöre ich mich und vergrabe mein Gesicht in der Samtoberfläche des Kissens.

Meine Güte, sind die weich!

»Magst du keine Kunst?«, möchte Pierre wissen.

»Ich liebe Kunst«, erwidere ich, und er zuckt mit den Schultern, als wüsste er dann nicht, wo das Problem liegt. »Aber nicht mehr heute!«

»Ich verstehe nicht«, sagt er, und ich schenke ihm einen skeptischen Blick.

»Was verstehst du nicht?«

»Deine Chefin schickt dich da hin. Da kannst du doch nicht Nein sagen. Willst du deinen Job verlieren?«

»Sie ist nicht wirklich meine Chefin. Sie ist eher meine Organisatorin …«, versuche ich zu erklären und gleichzeitig nicht zu viel zu verraten. Ich mag es nicht, Fremden auf die Nase zu binden, dass ich Autorin bin. Ich hasse die Fragen der Unwissenden, die darauf folgen und die immer gleich ausfallen.

Meine Anti-Favoriten sind »Kann man vom Schreiben denn überhaupt leben?«, »Wo kann man deine Bücher denn kaufen?« und »Ich habe auch schon mal was geschrieben!«.

Ich nehme mein Handy zur Hand, um zu signalisieren, dass ich nicht weiter darüber sprechen möchte, doch Pierre merkt es entweder nicht oder es ist ihm egal.

»Und das Treffen ist wichtig?«, hakt er nach.

»Also …«, versuche ich mich aus der Affäre zu stehlen, aber er bleibt dran.

»Ist es wichtig?«

»Vielleicht«, bleibe ich vage, und Pierre erhebt sich vom Boden. Er sieht dabei aus wie eine Wasserboje, die leicht in den Wellen schwankt, und kommt zu mir rüber.

»Wo ist diese Vernissage?«, will er wissen und steht neben dem Sofa, als erwartete er, dass ich zur Seite rutsche, damit er sich neben mich setzen kann. Doch dafür fühle ich mich bei Weitem nicht wohl genug mit ihm und bleibe demonstrativ in der Mitte sitzen.

Ich drehe ihm aber meinen Laptop zu und zeige auf die Adresse.

»Oh, das kenn ich. Da war ich schon mal«, ruft er freudig aus und grinst mich breit an. Sein Lächeln ist makellos genug, um für Zahnpastawerbung genutzt zu werden, doch ich verziehe keine Miene. »Das ist nicht weit von hier. Nur den Hügel runter und direkt auf der anderen Seite vom Boulevard de Clichy. Da können wir sogar zu Fuß hinlaufen.«

Ich blinzle irritiert und lasse das Kissen sinken. »Was heißt hier wir?«, frage ich, und sein Grinsen wird verschmitzter.

»Ach, komm schon. Ich habe heute Abend nichts vor, und du hast deutlich gemacht, dass du dich alleine nicht mehr dazu aufraffen kannst. Lass mich dein Motivator sein. Ich schleppe dich da hin, und wenn du deine Arbeit gemacht hast, kann ich einen Hustenanfall vortäuschen, und du hast eine tolle Entschuldigung, um wieder zu gehen«, schlägt er vor, und ich richte mich auf, ein kleines Lächeln auf den Lippen.

Dieser Vorschlag klingt wirklich verlockend.

Nein, Moment. Ich will da doch gar nicht hingehen!

»Naaaaaa?«, raunt Pierre und zeigt mir Pistolenfinger. Er weiß, dass seine Idee gut ist. Mein Gesichtsausdruck hat mich verraten.

»Ich will da wirklich nicht hin«, versuche ich dagegenzuhalten und setze mir das Kissen auf den Kopf wie einen komischen Hut. Es hält nur wenige Sekunden, ehe es runterrutscht und beinahe meine Teetasse erwischt.

Ups. Zum Glück war nichts mehr drin.

»Aber du musst«, sagt er. »Es ist wichtig.«

»Woher willst du das wissen?«, halte ich trotzig dagegen und spüre wieder diesen Knoten in meinem Bauch, der mir Stresswellen durch den Körper sendet wie ein kaputtes Radio.

Pierre zeigt auf den Bildschirm meines Laptops. »Da sind eine Million Ausrufezeichen hinter dem Termin. Nur weil ich kein Deutsch kann, bin ich nicht dumm«, erklärt er selbstgefällig, als wäre er Hercule Poirot höchstpersönlich, und ich ziehe angewidert die Nase kraus.

»Na schön. Es ist wichtig. Aber …«, beginne ich und zeige an mir herunter. Ich bin völlig zerknittert, meine Augen sind erschöpft, und ich will gar nicht wissen, wie meine Haare gerade aussehen.

»Aber? Du hast nichts anzuziehen? Lüge. Vorhin hattest du ein Kleid in der Hand. Ich habe es gesehen«, fängt er an und läuft zu meinem Koffer, um auf besagtes Stück zu zeigen.

Es ist mein dunkelrotes Leinenkleid, ein Replikat aus den 1950ern, und ich verfluche den Moment, in dem ich letzte Nacht dachte, dass es sicher nett wäre, damit die Champs-Élysées hinunterzuspazieren.

»Du gehst duschen, ziehst das Kleid an. Und ich besorge solange etwas zu essen, da das Bad keinen Schlüssel hat und du mich sicher dabei nicht hierhaben willst. Dann füttern wir dich, und ich sorge dafür, dass wir genau dramatische zwanzig Minuten zu spät zu dieser Vernissage auftauchen«, zählt er aufgeregt auf, als könnte er sich nichts Besseres vorstellen, als seine Zeit so zu verbringen, und ich spüre Misstrauen in mir aufkommen.

»Was ist falsch mit dir?«, werfe ich ihm an den Kopf, was ich denke. »Wieso willst du mir helfen? Was versprichst du dir davon?«

Pierre lacht auf, fährt sich mit der Hand durch die dunklen Locken und verstrubbelt sie zu dem perfekten Nice-Guy-Look.

»Ich verspreche mir gar nichts. Tut mir leid, wenn das komisch rüberkam«, entschuldigt er sich und versenkt seine Hände in den Hosentaschen seiner Anzughose. »Du erinnerst mich ein bisschen an meinen kleinen Bruder. Der hasst auch Menschen und muss zu jeder sozialen Interaktion überredet werden. Ich bin’s also gewohnt.« Er schlendert in Richtung Flur, zwinkert mir zu und schnappt sich dort eine lederne Umhängetasche, die so natürlich an einem Blumentopf gelehnt hat, dass ich sie bisher nicht bemerkt habe.

»Außerdem brauche ich eine Beschäftigung. Ich dachte, ich gehe heute Abend in eine Bar. Aber eine Vernissage klingt zu verlockend.«

Ich behalte meinen skeptischen Gesichtsausdruck bei, während ich mir die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen lasse. Sophia will, dass ich dort hingehe.

Ein Seitenblick auf mein Handy zeigt mir, dass ich sechzehn Textnachrichten von ihr habe und mindestens ein Sprachmemo, in dem sie mir die Wichtigkeit dieses Abends ausführlich erläutern wird. Sie wird mich anflehen, zu gehen, und mir drohen, falls ich es nicht tue. Ich kenne sie und sie mich, und ich weiß, dass ich gehen muss.

»Okay, einverstanden«, sage ich zu Pierre, und er reckt mit einem triumphierenden Ausruf die Fäuste in die Luft.

»Sehr gut«, freut er sich und schiebt sich den Träger seiner Tasche über den Kopf. »Irgendwelche Vorlieben beim Essen? Allergien?«, erkundigt er sich schnell.

»Ähm. Ich bin Vegetarierin«, antworte ich. »Und bring Wein mit. Ich brauche einen Roten!«, schiebe ich hinterher, und Pierre lacht wieder.

3

Ein Cello mit Zylinder

Mein Handy gibt einen Laut von sich, und ich höre es zwischen all den Menschen kaum, die sich durch Montmartre schieben wie eine klebrige Masse.

Ich ziehe mein Handy aus meiner winzigen Umhängetasche mit dem kaputten Verschluss und gerate dabei auf dem unebenen Kopfsteinpflaster aus dem Gleichgewicht.

Sophia 📖

Ich bin so aufgeregt. Erster echter Kontakt mit NiNet. Ich wünschte, ich wäre dabei. Ich hoffe, bei dir kommt auch ein bisschen Vorfreude auf. Sag ihnen liebe Grüße von mir.

Es fühlt sich an, als würde sich in meinen Eingeweiden etwas verknoten, und ich will direkt umkehren, zurück ins Apartment, mich ins Bett legen und weiterschlafen.

Man sollte annehmen, ich wäre aufgeregt. Schließlich lebe ich den geheimen (und manchmal auch weniger geheimen) Traum eines jeden Schreibenden. Das eigene Werk wird durch Schauspieler und Kameras zum Leben erweckt.

Doch wenn ich daran denke, empfinde ich nichts. Nur leere Gefühle ohne Substanz, weil der Gedanke so unwirklich ist, so unerreichbar, dass es nicht der Wahrheit entsprechen kann. Mein Kopf ist nicht dazu in der Lage, es tatsächlich zu fassen, und ich sträube mich auch dagegen.

Wenn es eine Emotion schafft, sich an die Oberfläche zu wühlen, dann ist es Angst und ein gutes Stück Überforderung. Es ist zu viel, zu groß, hat das Potenzial, beschissen zu werden, und bedeutet für mich Arbeit, die ich sonst nicht hätte.

Ich habe ja schon keine Energie, das Buch dazu weiterzuschreiben, wie soll ich mich denn gleichzeitig auch noch auf die Verfilmung einlassen?

Außer Amelie Mariné wäre auch dabei. Das würde mich sicher dazu anspornen, diesem Treffen hoffnungsvoller entgegenzublicken.

Schnell öffne ich Instagram und schaue in ihrer Story nach, ob sie ihre abendlichen Pläne mit uns teilt.

Ich grinse bei dem Gedanken, auch wenn ich weiß, dass ich sicher katastrophale Gay-Panic hätte, wenn Amelie so ohne Ankündigung bei der Vernissage auftauchen würde. Aber ich kann ja davon träumen, dass ich cool und adrett genug auftreten könnte, um sie zu beeindrucken.

Ich bin schließlich die Autorin des Buches, in dem sie die Hauptrolle spielt. Vielleicht würde sie sich mit mir anfreunden, damit sie die Rolle besser erfassen kann, und wir würden den Text auf ihrer Couch üben, und leider wäre es dann viel zu spät, um nachts noch nach Hause zu fahren, und wir wären dann gezwungen, zusammen in einem Bett zu schlafen …

»Naaaaa? Mit wem schreibst du da?«, fragt mich jemand, ganz dicht neben mir, und ich schrecke aus meiner kleinen Blase aus fiktiven Flirts.

Ich habe wohl immer noch auf mein Handy gestarrt, ohne es zu merken, und Pierre grinst mich wissend von der Seite an. Ich habe kurz vergessen, dass er da ist.

»Mit niemandem«, sage ich ganz automatisch und klinge dabei so unverdächtig wie ein Kind, das noch mit den Fingern in der Keksdose hängt. Dabei ist es ja tatsächlich nur meine Agentin, die ihren Job macht.

»Ja, klar«, gibt Pierre ironisch von sich. »Wie heißt er?«

Ich starre ihn für einen Moment sehr irritiert an, weil ich nicht verstehe, wovon er spricht. Doch dann macht es bei mir klick und bei ihm wohl auch.

»Äääh, ich meine, sie. Tut mir leid«, verbessert er sich sofort, und ich schiebe mein Handy zurück in meine Tasche.

»Ich habe nur rumgeträumt. Es hatte nichts mit der Nachricht zu tun«, sage ich so ehrlich wie möglich, damit er nicht weiterfragt, und wedle mit den Händen abwehrend in der Luft herum, sodass meine Armbänder klimpernd aneinanderstoßen.

»Okaaay …«, sagt er gedehnt. Er glaubt mir wohl nicht, aber das ist mir egal.

Ich schweige und bin froh, dass ich am Ende der Straße ein großes Banner mit dem Logo der Kunsthalle entdecke.

Ich beschleunige meine Schritte und trete auf den dunkelblauen Teppich, der bis auf die Straße ausgerollt ist. Er fühlt sich weich an und wie die Zunge eines Monsters, das mich ins Innere ziehen will, um mich zu verschlingen. Überdramatisch, wie ich bin, winde ich mich bei der Vorstellung, im Sumpf aus Small Talk und widerlichen Häppchen langsam verdaut zu werden.

Allein die Tatsache, dass Amelie Mariné in ihrer Story keinen Hinweis darauf gibt, wo sie ist, und damit auch hier sein könnte, hält mich davon ab, nicht auf der Stelle Reißaus zu nehmen, als ich Menschen in schicken Kleidern am Fenster durchs Foyer flanieren sehe.

Meine Hände schwitzen, als eine junge Frau mit dunkelrotem Lippenstift mich nach meinem Namen fragt und mich dann auf ihrer Liste abhakt. Ihr Kopf neigt sich dabei adrett zur Seite, ihre dunklen Haare rutschen ihr von der Schulter und entblößen ihren langen schlanken Hals.

Sie ist wirklich sehr hübsch, was mich noch nervöser macht.

Zum Glück wendet sie ihre Aufmerksamkeit Pierre zu.

»Er gehört zu mir«, sage ich schnell, und sie tritt mit einem professionellen Lächeln beiseite, um uns durchzulassen.

Ich bin irritiert. Den halben Weg hierher habe ich überlegt, wie ich erklären soll, dass Pierre mich begleitet. Ich habe alle möglichen Szenarien im Kopf durchgedacht und sie auf Französisch formuliert, um vorbereitet zu sein.

Und nun brauchte ich sie gar nicht.

Besser so. Denn ich bin richtig, richtig, richtig schlecht darin, mit hübschen Frauen in der Wirklichkeit zu sprechen.