9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

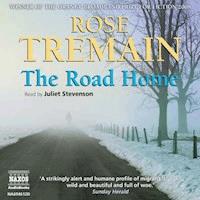

Robert Merivel, Leibmedicus der königlichen Hundemeute und inoffizieller Hofnarr unter Charles II., ist dem sinnenfrohen und ausschweifenden Leben am Königshof verfallen. Er wähnt sich im siebten Himmel, als er für eine besondere Aufgabe auserwählt wird: Er soll des Königs Mätresse Celia Clemence heiraten, um sie vor dem Zorn der »legitimierten« Mätresse Lady Castlemaine zu bewahren. Dass die Ehe nicht vollzogen werden darf, versteht sich von selbst. Doch lange kann Robert der verführerischen Celia nicht widerstehen … Die Erfolgsautorin von »Der weite Weg nach Hause« zeichnet ein farbenprächtiges und opulentes Bild des 17. Jahrhunderts und entführt die Leser in eine Welt der Sinnlichkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 680

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Robert Merivel, Leibmedicus der königlichen Hundemeute und inoffizieller Hofnarr unter Charles II., ist dem sinnenfrohen und ausschweifenden Leben am Königshof verfallen. Er wähnt sich im siebten Himmel, als er für eine besondere Aufgabe auserwählt wird: Er soll des Königs Mätresse Celia Clémence heiraten, um sie vor dem Zorn der »legitimierten« Mätresse Lady Castlemaine zu bewahren. Daß die Ehe nicht vollzogen werden darf, versteht sich von selbst. Doch lange kann Robert der verführerischen Celia nicht widerstehen … Rose Tremain zeichnet ein farbenprächtiges und opulentes Bild des 17. Jahrhunderts und entführt die Leser in eine Welt der Sinnlichkeit.

»Das zeichnet Rose Tremains Romane aus: starke Charaktere, erzählerischer Reichtum und eine mitreißende Farbigkeit!« NDR Kultur

Rose Tremain ist eine erfolgreiche und vielfach preisgekrönte Schriftstellerin. Sie lebt in London und Norwich. Für Der weite Weg nach Hause wurde sie 2008 mit dem Orange Prize for Fiction ausgezeichnet.

Im insel taschenbuch liegen außerdem vor: Der weite Weg nach Hause. Roman (it 4037) und Die Farbe der Träume.

ROSE TREMAINZEIT DER SINNLICHKEIT

Roman

Die englische Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel

Restoration. © 1989 Rose Tremain.

Deutsche Erstveröffentlichung: Scherz Verlag AG, Bern 1991

Umschlagfoto: Jeff Cottenden

eBook Insel Verlag Berlin 2013

© Insel Verlag Berlin 2013

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des

öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung

durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form

(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)

ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert

oder unter Verwendung elektronischer Systeme

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München

ERSTER TEIL

Fünf Anfänge

Ich muß feststellen, daß ich alles andere als ein schmucker Mann bin.

Seht mich an! Ohne meine Perücke – ein Affront gegen jede Eleganz! Mein Haar (was davon noch übrig ist) hat die Farbe des Sandes und ist drahtig wie Schweineborsten; meine Ohren sind von unterschiedlicher Größe; meine Stirn ist mit Sommersprossen übersät; meine Nase, die meine Haartracht natürlich nicht kaschieren kann, ganz gleich wie tief ich diese ins Gesicht ziehe, ist schlichtweg platt, als ob ich bei der Geburt einen Schlag darauf bekommen hätte.

War dies der Fall gewesen? Wahrscheinlich nicht, denn meine Eltern waren sanftmütige und liebe Leute. Doch werde ich es nun nie mehr erfahren, denn sie starben 1662 in einem Feuer. Mein Vater hatte die Nase eines römischen Kaisers. Diese gerade, scharfgeschnittene Nase würde mein Gesicht aufwerten, aber leider habe ich sie nicht. Vielleicht bin ich gar nicht meines Vaters Kind? Ich bin sprunghaft, unmäßig, gierig, prahlerisch und traurig. Vielleicht bin ich der Sohn Amos Treefellers, des alten Mannes, der Hutformen für meinen Vater herstellte? Wie er liebe ich es, Gegenstände aus poliertem Holz in der Hand zu fühlen. Mein Teleskop, zum Beispiel. Ich gebe zu, daß die Ordnung in meinem Kopf besser durch das Umfassen dieses wissenschaftlichen Instruments wiederhergestellt wird als durch das, was seine Linsen meinem Auge enthüllen. Für eine solch positive Wirkung auf mich sind die Sterne zu zahlreich und zu weit weg; sie lösen in mir nur Entsetzen über meine eigene Bedeutungslosigkeit aus.

Ich weiß nicht, ob Ihr Euch schon ein Bild von mir machen könnt. Jetzt, da das Jahr 1664 zu Ende geht, bin ich siebenunddreißig Jahre alt. Mein Leib ist dick und ebenfalls sommersprossig, obwohl er selten der Sonne ausgesetzt war. Er sieht aus, als ob ein Schwarm winziger Nachtfalter auf ihm gelandet sei. Ich bin nicht groß, aber dies ist das Zeitalter der hohen Absätze. Ich gebe mir alle Mühe, mich gepflegt zu kleiden, habe aber die schreckliche Angewohnheit, mich beim Essen zu bekleckern. Meine Augen sind blau und klar. Als Kind sah man in mir einen Engel und knöpfte mich oft in einen Anzug aus blauem Moiré, so daß ich für meine Mutter eine kleine Welt in sich darzustellen schien: das Meer und den Sand aufgrund meiner Farben und die Leichtigkeit der Luft durch meine Kinderstimme. Als sie der Feuertod ereilte, glaubte sie noch, daß ich ein Ehrenmann sei. In der wohlriechenden Düsterheit von Amos Treefellers Hinterzimmer (wo alle unsere privaten Gespräche stattfanden) hielt sie meine Hand und erzählte flüsternd von ihrer Hoffnung auf eine glanzvolle Zukunft für mich. Sie konnte nicht sehen – und ich brachte es nicht übers Herz, sie darauf hinzuweisen –, daß wir nicht mehr in einem ehrenhaften Zeitalter lebten. Statt dessen war das Zeitalter der Chancen heraufgedämmert. Und nur die Älteren (wie meine Mutter) und die unverbesserlich Kurzsichtigen (wie mein Freund Pearce) bemerkten das nicht und trafen keine Anstalten, soviel Vorteil wie möglich daraus zu ziehen. Es ist mir peinlich einzugestehen, daß Pearce nicht einmal die Witze versteht – geschweige denn, daß er darüber lacht –, die bei Hofe die Runde machen und die zu übermitteln ich mich verpflichtet fühle, wenn er gelegentlich sein feuchtes Haus in den Fenlands verläßt, um mich zu besuchen. Er entschuldigt sich damit, daß er ein Quäker ist. Da muß ich dann lachen.

Doch nun wieder zu mir – wohin meine Gedanken ausgesprochen gern zurückkehren.

Mein Name ist Robert Merivel, und wenn ich auch mit anderen meiner Ausstattungsmerkmale (zum Beispiel meiner platten Nase) unzufrieden bin, so bin ich mit meinem Namen ausgesprochen glücklich, weil ich einen großen Teil meines Wohlergehens seinem französischen Klang verdanke. Seit der Rückkehr des Königs ist alles Französische in Mode: Absätze, Spiegel, Sänften, silberne Zahnbürsten, Fächer und Frikassees. Und französische Namen. In der Hoffnung, daraus Vorteil zu ziehen, hat ein enger Nachbar von mir in Norfolk, James Gourlay (zufälligerweise ein häßlicher, ziemlich abstoßender Mann), in seinen ansonsten schottisch klingenden Namen ein »de« eingefügt. Bis jetzt hat der aufgeblasene de Gourlay nichts weiter davon gehabt, als daß ihn ein geistreicher Franzose an meiner Tafel »Monsieur Dégueulasse« getauft hat. Wir haben sehr darüber gelacht, und meine neuen scharlachroten Kniehosen wurden von dem Mundvoll Rosinenpudding befleckt, den ich bei meinem Heiterkeitsausbruch herausprusten mußte.

Auch so könnte Eure Vorstellung von mir sein: Ich bei Tisch, lauthals lachend, in einem auffällig bunten Anzug, mein struppiges Haar von einer üppigen Perücke niedergehalten, meine Sommersprossen gepudert, meine Augen im Kerzenlicht schimmernd, mein Pudding herausgeprustet von jenen Kräften in mir, die sich über Dezenz mokieren und nach Narretei gieren. Es wäre zu schmeichelhaft, wenn Ihr mich für elegant oder sonst irgendwie von Wert halten würdet, und doch bin ich in diesem Augenblick, da Ihr einen Blick auf mich werft, ein ziemlich beliebter Mann. Und ich bin mitten in einer Geschichte, die ganz verschieden ausgehen kann, wobei nicht jedes Ende ganz nach meinem Geschmack wäre. Das Durcheinander der Konstellationen, das ich durch mein Teleskop sehe, erschließt mir nicht mein Schicksal. Mit anderen Worten: Sehr vieles, was diese Welt und meine Rolle in ihr betrifft, kann ich trotz all meiner Studien ganz und gar nicht verstehen.

Die Geschichte hat einen Anfang, vielleicht auch eine Vielzahl von Anfängen. Dies sind sie:

1. Im Jahre 1636 führte ich im Alter von neun Jahren meine erste Leichenöffnung durch. Ich verwendete dazu folgende Instrumente: ein Küchenmesser, zwei bleierne Senflöffel, vier Hutnadeln und einen Meßstab. Der Kadaver war ein Star.

Ich führte diese Großtat einer Untersuchung in unserem Keller durch, in den durch den Kohlenbunker ein dämmeriges Licht fiel, das ein wenig durch die beiden Kerzen, die ich auf mein Seziertablett gestellt hatte, verbessert wurde.

Als ich in den Brustkorb einschnitt, wurde ich von einer Woge freudiger Erregung erfaßt. Diese stieg im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch an, und als ich den Körper des Stars geöffnet vor mir liegen sah, erkannte ich plötzlich, daß ich einen Blick in meine eigene Zukunft getan hatte.

2. Am Caius College in Cambridge traf ich im Jahre 1647 meinen armen Freund Pearce.

Sein Zimmer lag auch direkt am kalten Treppenhaus, unter dem meinen. Zu dieser Zeit waren wir beide Anatomiestudenten, und wenn wir auch von sehr gegensätzlicher Wesensart sind, so hatte sich doch durch die gemeinsame Ablehnung der galenischen Theorie und unser Bestreben, die genaue Funktion eines jeden Körperteils im Hinblick auf das Ganze herauszufinden, ein Band zwischen uns gebildet.

Eines Abends kam Pearce in einem Zustand freudiger Erregung in mein Zimmer. Sein Gesicht, sonst eher von grauer Farbe und trocken-schuppig, war gerötet und feucht, seine ernsten, grünen Augen hatten einen merkwürdigen Glanz. »Merivel, Merivel«, stammelte er, »komm in mein Zimmer! Dort steht ein Mann, der ein sichtbares Herz hat!«

»Hast du etwas getrunken, Pearce?« fragte ich. »Hast du deinen Schwur, keinen Sherry zu trinken, gebrochen?«

»Nein!« brach es aus Pearce heraus. »Komm jetzt und sieh dir dieses einzigartige Phänomen selbst an. Der Mann sagt, daß wir es für einen Shilling auch berühren dürfen.«

»Sein Herz berühren?«

»Ja.«

»Wenn er auf Geld aus ist, dann kann es sich ja nicht um einen Leichnam handeln!?«

»Nun komm schon, Merivel, bevor er in die Nacht entflieht und auf immer und ewig für unsere Forschung verloren ist.«

(Ich muß hier anmerken, daß Pearce eine blumige, manchmal etwas melodramatische Sprechweise hat, die so gar nicht zu diesem angepaßten, farblosen und sich selbst verleugnenden Mann paßt. Ich denke oft, daß kein anatomisches Experiment ergründen könnte, wie die überladenen Sätze mit der ganzen, dezent gekleideten Person in Beziehung stehen, es sei denn, es ist eine allgemeingültige, wenn auch widersprüchliche Tatsache, daß Quäker zwar, was ihren Gang, ihr Gehabe und ihre Gewohnheiten angeht, monoton und schlicht sind, daß sich in ihren Köpfen aber insgeheim eine ekstatische und närrische Sprache befindet.)

Wir gingen also zu Pearces Zimmer hinunter, wo in dem kleinen Kamin ein Feuer brannte. Davor stand ein Mann von vielleicht vierzig Jahren. Ich wünschte ihm einen guten Abend, aber er nickte mir nur zu.

»Soll ich das Hemd aufknöpfen?« fragte er Pearce.

»Ja!« sagte Pearce mit vor freudiger Erwartung erstickter Stimme. »Knöpft es auf, Sir!«

Ich sah zu, wie der Mann seinen Rock und Spitzenkragen ablegte und anfing, sein Hemd zu öffnen. Er ließ es zu Boden fallen. Auf seine Brust war eine kleine Panzerplatte gebunden, die sein Herz bedeckte. Pearce nahm jetzt ein Taschentuch aus seinem Ärmel und wischte sich damit über die feuchte Stirn. Der Mann entfernte die Platte, unter der sich ein etwas beflecktes Leinenpolster befand.

Vorsichtig löste er das Polster, so daß wir in seiner Brust ein großes Loch, ungefähr von der Größe eines Tafelapfels, erblicken konnten, und als ich mich vorbeugte, um es genauer zu sehen, bemerkte ich tief drinnen eine rosa, feucht-fleischige Masse, die sich gleichmäßig pulsierend bewegte.

»Siehst du?« rief Pearce, dessen hitzig-erregter Körper den Raum mit tropischer Feuchtigkeit zu füllen schien. »Siehst du, wie es sich zusammenzieht und wieder ausdehnt? Wir sehen mit eigenen Augen ein lebendiges, schlagendes Herz!«

Der Mann nickte lächelnd. »Ja«, sagte er. »Ein Rippenbruch durch einen Sturz von meinem Pferd vor zwei Jahren führte zu einer schlimmen Eiterung. Dadurch wurden so viele Fäulnisstoffe freigesetzt, daß meine Ärzte fürchteten, die Wunde würde nie heilen. Sie tat es jedoch. Man kann den Wulst des alten Geschwürs hier am Rande des Loches sehen. Aber die Zerstörungen gingen so tief, daß sie das Herz freilegten.«

Ich war sprachlos. Es berührte mich in meinem tiefsten Innern, daß ich hier an einem lebenden Menschen, der nonchalant am Feuer stand, als ob er Freunde für ein paar Besiguerunden erwartete, die Systole und Diastole seines Herzens beobachten konnte. Ich konnte jetzt verstehen, warum Pearce vor Aufregung so schwitzte. Doch dann – und deshalb halte ich diesen Vorfall als einen möglichen Beginn der Geschichte fest, die sich um mich herum entwickelt – holte Pearce aus dem speckigen Ledergeldbeutel, in dem er seine kläglichen weltlichen Einkünfte aufbewahrte, einen Shilling hervor und gab ihn dem Fremden; der Mann nahm ihn und sagte: »Wenn Ihr wollt, könnt Ihr es anfassen.«

Ich ließ Pearce den Vortritt. Ich sah, wie er seine dünne weiße Hand langsam ausstreckte und zitternd in den Brustkorb hineinschob. Der Mann blieb ruhig und hörte nicht auf zu lächeln. Er zuckte nicht zurück. »Ihr dürft«, sagte er zu Pearce, »mein Herz in die Hand nehmen und es leicht drücken.«

Pearce blieb der Mund offenstehen. Dann schluckte er und zog seine Hand zurück. »Das kann ich nicht, Sir«, stotterte er.

»Dann vielleicht Euer Freund?« fragte der Mann.

Ich schlug die Spitzenstulpe an meinem Handgelenk zurück. Jetzt war es an mir zu zittern. Mir fiel ein, daß ich, als Pearce in mein Zimmer kam, gerade zwei Kohlestücke ins Feuer geworfen hatte; seitdem hatte ich mir die Hände nicht gewaschen, sondern sie nur achtlos an meinem Hosenboden abgewischt. Ich untersuchte meine Handfläche auf Kohlenstaub. Sie war leicht grau angeschmutzt. Ich leckte sie ab und rieb damit wieder über meinen Samthintern. Der Mann mit dem offenen Herzen beobachtete mich ohne jede Besorgnis. Pearce, der in seinem feuchten Dunst dicht neben mir stand, atmete geräuschvoll durch den Mund.

Meine Hand drang in die Höhle ein. Ich spreizte die Finger und griff mit der gleichen Vorsicht nach dem Herzen, mit der ich als Junge Eier aus Vogelnestern gestohlen hatte. Der Mann zeigte noch immer keine Regung. Ich griff ein wenig fester zu. Der Herzschlag blieb kräftig und gleichmäßig. Gerade als ich die Hand wieder zurückziehen wollte, fragte der Fremde: »Berührt Ihr mein Herz, Sir?«

»Ja«, sagte ich, »fühlt Ihr denn nicht den Druck meiner Hand?«

»Nein. Ich fühle überhaupt nichts.«

Pearce neben mir atmete keuchend, wie ein von Hunden gehetzter Hase. Eine Schweißperle baumelte an seiner rosa Nasenspitze. Und mein Kopf mußte sich nun mit einem erstaunlichen Phänomen auseinandersetzen: Ich umfasse mit meiner Hand ein menschliches Herz, ein lebendes menschliches Herz. Ja, ich drücke es jetzt mit mäßiger, aber nicht unerheblicher Kraft. Und der Mann fühlt überhaupt keinen Schmerz.

Ergo, das Organ, das wir Herz nennen und von dem, wie wir meinen, alle starken Gefühle, von unerträglicher Sorge bis zu ekstatischer Liebe, ausgehen – oft wird es ehrfurchtsvoll sogar als Schrein der Seele bezeichnet –, ist an sich ganz und gar gefühllos.

Ich zog meine Hand zurück. Ich war jetzt ebenso aufgewühlt wie mein armer Quäker-Freund, den ich gern um ein Schlückchen Brandy gebeten hätte, doch ich wußte ja, daß er nie welchen da hatte. So setzten Pearce und ich uns auf die harte Holzbank, während unser Besucher ruhig sein Leinenpolster und seine Panzerplatte wieder anlegte und dann sein Hemd aufhob; für eine ganze Weile fehlten uns die Worte.

Von diesem Tag an konnte ich meinem eigenen Herzen nicht mehr die allgemein übliche Reverenz erweisen.

3. Mein Vater wurde im Jahre 1661 zum Handschuhmacher des wiedereingesetzten Königs ernannt.

Zu dieser Zeit war ich am Königlichen College für Medizin, nachdem ich die vier Jahre davor in Padua bei dem großen Anatomen Fabricius studiert hatte. Ich arbeitete an einem Referat über das Thema »Die einzelnen Krankheitsschritte: eine Abhandlung über die Bedeutung der Entstehungsorte von Tumoren und anderen Malignitäten bei der Erkennung und Behandlung von Krankheiten«. Doch ich wurde langsam faul. Mehrmals in der Woche schlief ich in meinem möblierten Zimmer bis spät in den Morgen hinein, anstatt mich, wozu ich eigentlich verpflichtet war, um die armen Kranken im St.-Thomas-Hospital zu kümmern. Und anstatt meine Vorlesungen zu besuchen, verbrachte ich einige Nachmittage in der Woche damit, im Hyde Park herumzuspazieren, mit keinem anderen Ziel als dem, irgendeine plumpe Hure aufzutun und mit ihr das zu machen, was ich den Akt des Vergessens nannte.

Die Wahrheit ist, daß bei der Rückkehr des Königs Selbstdisziplin und stumpfsinnige Plackerei gleichsam in einem Heiterkeitsausbruch verpufft waren. Das Leben erfüllte mich nun mit so viel Erregung und Gier, daß ich nicht allzuviel davon bei der Arbeit verbringen wollte. Frauen waren billiger als Bordeaux, also berauschte ich mich an ihnen. Zeitweilig war mein Durst nach ihnen unstillbar. Ich fiel wild über sie her. Ohne jede Bescheidenheit sehnte ich mich danach, zwei auf einmal zu nehmen, maßlos wie die Wildschweine, deren Borsten meine eigenen verbliebenen Haare so ähneln. Sogar an öffentlichen Orten: nachts in dunklen, engen Gassen, in einer Pferdedroschke, auf einem Flußkahn, im Orchestergraben des Herzoglichen Schauspielhauses. Ich träumte von ihnen. Bis zu dem Tag, an dem ich zum ersten Mal nach Whitehall ging. Und nach diesem Tag – so außergewöhnlich und unvergeßlich war der Eindruck, den er auf mich machte – fing ich an, vom König zu träumen.

Ich verstehe jetzt, daß die Bewunderung für Handwerk und Gewerbe im großzügigen, aber halsstarrigen Wesen König Charles' II. tief verwurzelt ist. Er nahm meinen Vater in seinen Dienst, weil er in ihm einen tüchtigen und geradlinigen Handwerker sah, der mit Leib und Seele bei der Sache war. Solche Leute machten ihm Freude, weil sie einer geordneten, genau definierten Welt angehören und niemals anstreben, in eine andere überzuwechseln. Ein Galanteriewarenhersteller wie mein Vater würde niemals auf die Idee kommen, beispielsweise ein Gärtner, Büchsenmacher oder Geldverleiher zu werden. Mit seinem Handwerk deckte er einen ganz bestimmten Bereich ab, den er nicht verließ. König Charles erläuterte meinem Vater, während er ein Paar seiner vorzüglich geschnittenen Glacé-Handschuhe anprobierte, daß er hoffte, das englische Volk würde sich während seiner Regentschaft genauso verhalten, »jeder auf seinem angestammten Platz, in dem ihm bestimmten Beruf, Geschäft oder Handwerk. Und jeder damit zufrieden, so daß es kein Gedrängel und Geschubse gibt und niemand über sich hinauswill. So werden wir Frieden haben, und ich kann das Land regieren.«

Ich weiß zwar nicht, was mein Vater darauf antwortete, wohl aber, daß es bei dieser Gelegenheit war, daß der König versprach, »demnächst einmal, wenn Ihr mir Handschuhe bringt«, meinem Vater seine Sammlung großer und kleiner Uhren in seinem privaten Arbeitszimmer zu zeigen.

Höchstwahrscheinlich hat sich mein Vater ehrerbietig verneigt. Es ist nur sehr wenigen Leuten vergönnt, das Arbeitszimmer des Königs zu betreten. Der einzige Schlüssel wird von seinem Leibdiener Chiffinch aufbewahrt. Und das war der Augenblick, in dem mein Vater – vielleicht auf den Knien? – ein Wort für mich einlegte und den König fragte, ob er ihm einmal seinen einzigen Sohn vom Königlichen College für Medizin vorstellen dürfe, »falls Eure Majestät in Eurem Haushalt je einen zusätzlichen Arzt brauchen solltet … vielleicht einen Arzt für das Kammerpersonal oder auch nur für die Küchenjungen …«

»Aber selbstverständlich«, scheint der König geantwortet zu haben, »und wir zeigen ihm auch die Uhren. Ich nehme an, daß ihn als Anatomen ihre mechanische Komplexität interessieren wird.«

So kam mein Vater an einem Novembernachmittag, von einem frischen Wind den Ludgate Hill hinaufgetrieben, an meinem Zimmer an. Ich war, wie es mir für den Dienstag zur Gewohnheit geworden war, mit dem Akt des Vergessens mit Rosie Pierpoint, der Frau eines Fährmanns, beschäftigt. Ihr Lachen war so voll und saftig wie der Teil ihres Körpers, den sie kokett »ihr Ding« nannte. Umfangen von ihrem Ding und ihrem Lachen, kicherte ich ekstatisch und bumste so heftig meinem kleinen Paradies entgegen, daß ich weder sah noch hörte, wie mein Vater ins Zimmer kam. Ich muß ein lächerlicher Anblick gewesen sein. Meine Kniehose und Strümpfe noch um meine Knöchel verheddert, die sandfarbenen Schweineborsten, die in der Falte meines Hinterns sprießen, unvorteilhaft sichtbar, Mrs. Pierpoints Beine auf beiden Seite meines Rückens herumfuchtelnd wie die eines Akrobaten im Zirkus. Ich erröte noch immer, wenn ich daran denke, daß mein eigener Vater mich so gesehen hat. Und als er ein Jahr später in dem Feuer umkam, hatte ich inmitten der großen Trauer den tröstlichen Gedanken, daß wenigstens auch diese Erinnerung mit seinem armen Gehirn in Staub und Asche zerfiel.

Eine Stunde später waren mein Vater und ich in Whitehall. Ich trug den saubersten Rock, den ich hatte finden können, und hatte mein Gesicht von allen Spuren von Rosie Pierpoints Rouge gereinigt. Meine Haare lagen verborgen und gezähmt unter meiner Perücke. Meine Schuhe hatte ich mit ein wenig Möbelöl blank gerieben. Ich war aufgeregt, eifrig und voller Bewunderung für die Aufmerksamkeit, die meinem Vater offensichtlich vom König zuteil wurde. Doch dann, als wir die Steingalerie entlanggingen und uns den königlichen Gemächern näherten, fühlte ich plötzlich ein Zaudern und rang nach Luft. Alle Welt, die hier herumlief, schien sich frei und unbefangen zu fühlen. Doch ich hatte den Eindruck, daß sich die Luft durch die Anwesenheit des Königs verändert hatte.

»Beeil dich«, sagte mein Vater. »Wegen deiner akrobatischen Übungen sind wir schon spät dran.«

An den Türen zu den königlichen Gemächern standen Wachen, doch auf ein Nicken meines Vaters hin wurden sie geöffnet. Über seinem Arm trug er einen seidenen Beutel mit zwei Paar Satinhandschuhen. Wir betraten einen Salon. Unter einem großen marmornen Kaminsims prasselte ein Feuer. Nach der Kühle der Galerie hätte ich mich gern dorthin begeben, wenn ich mich inzwischen nicht schon fast zu schwach gefühlt hätte, um mich überhaupt noch zu bewegen, so daß ich mich fragte, ob ich meinem Vater (der an diesem Tag schon genug Peinlichkeiten erlebt hatte) auch noch die Unannehmlichkeit bereiten würde, daß ich in Ohnmacht fiel.

Die nun folgenden Augenblicke erschienen mir verzerrt und unwirklich wie im Traum. Ein Diener kam aus dem Schlafgemach des Königs und bat uns einzutreten. Ich hatte das Gefühl, daß wir wie Schlittschuhläufer über dreißig Fuß Perserteppich glitten, durch die großen vergoldeten Türen stolperten und vor den beiden längsten und elegantesten Beinen, die ich je gesehen hatte, flach auf die Nase fielen.

Nach einer Weile merkte ich, daß wir nicht ausgestreckt am Boden lagen, sondern nur knieten. Irgendwie waren wir Schlittschuhläufer doch nicht zu Fall gekommen. Das an sich kam mir schon wie ein Wunder vor, da alles um mich herum – das Bett mit dem Baldachin, die Wandleuchter mit den Kerzen, ja sogar die mit Brokat bespannten Wände – sich zu bewegen schien, ins Blickfeld kam, um wieder daraus zu verschwinden, deutlich wurde, dann wieder unscharf.

Dann hörte ich eine Stimme: »Merivel. Und wer ist das?«

Jetzt, da ich so in dem Gespinst der Geschichte verstrickt bin, höre ich oft diese Stimme. Merivel. Und wer ist das? Zuerst mein Name. Dann das Ableugnen, mich überhaupt zu kennen. Merivel. Und wer ist das? Diese Erinnerung paßt so gut. Ich bin jetzt nicht mehr der Merivel, der ich an jenem Tage war. An jenem Novembernachmittag wurde mir ein Raum voller Uhren gezeigt, die disharmonisch schlugen und tickten. Mir wurde eine kleine Leckerei angeboten, doch ich konnte sie nicht hinunterschlucken. Mir wurden Fragen gestellt, doch ich konnte sie nicht beantworten. Ein Hund schnüffelte an meinem Fuß, doch ich fand die Berührung seiner Nase so widerlich, als wäre er ein Reptil.

Nach einer endlos langen Zeit (ich weiß bis heute nicht, wie diese Zeit ausgefüllt wurde) waren wir wieder draußen in der Galerie, und mein Vater schrie mich an, ich sei ein Dummkopf und Narr.

Ich ging allein nach Ludgate zurück und stieg müde zu meinem Zimmer hinauf. Dort, in meiner schäbigen Dachkammer, wurde mir das, was geschehen war, so schlagartig, als wäre ich plötzlich auf ein Wespennest gestoßen, in seiner ganzen schrecklichen Tragweite bewußt. Ich war nur eine Handschuhlänge von der Macht entfernt gewesen und hatte nicht zugegriffen. Sie war für mich erreichbar gewesen, doch nun war die Chance ein für allemal verpaßt.

Ich begann wie ein gequältes Schwein zu heulen.

4. Es ist nicht klar, wodurch das Feuer in der Werkstatt meines Vaters am Neujahrstag des Jahres 1662 ausgelöst wurde. Der Raum war natürlich vollgestopft mit Holzkisten und -regalen, in denen die leicht entflammbaren Materialien seines Gewerbes aufbewahrt waren: Filz, Steifleinwand, Ziegenleder, Pelz, Spitze, Federn, Bänder und Ballen von Satin, Kamelott und Seide. Ein kleiner Brand, verursacht durch eine umgefallene Öllampe oder Kerze, fand hier reichlich Nahrung.

Man weiß lediglich, daß das Feuer am späten Abend ausbrach, die Werkstatt verschlang und sich gierig nach oben hin ausbreitete, wo die Wohnräume meiner Eltern lagen. Diese waren wohl gerade beim Abendessen. Ihrem Diener Latimer gelang es, ein kleines Schrägfenster zu öffnen und auf das Dach hinauszuklettern, von wo aus er dann versuchte, seine nicht mehr so behenden Herrschaften heraufzuziehen und in Sicherheit zu bringen. Meine Mutter hatte auch schon Latimers Hand ergriffen, als sie plötzlich würgend und vom Rauch erstickt zurückfiel. Mein Vater versuchte, sie Latimer wieder entgegenzuheben, doch sie lag bewußtlos in seinen Armen.

»Hol ein Seil!« wird mein Vater wohl geschrien haben, aber seine Anweisungen wurden durch die Serviette gedämpft, die er sich um Mund und Nase gebunden hatte, so daß Latimer ihn nicht verstehen konnte. Er starrte hilflos zu meinen Eltern hinunter, und der immer dichter und schwärzer werdende Rauch wurde schwallweise über sein Gesicht ausgestoßen, während er halsbrecherisch an den Bleiplatten des Daches hing. In der bitteren Kälte des nächsten Morgens erzählte er mir: »Ich sah, wie sie starben, Mr. Robert. Ich hätte alles, was ich in meinem Leben je verdient habe, dafür gegeben, sie zu retten, aber ich konnte es nicht.«

Viele Leute kamen zum Begräbnis meiner Eltern. Lady Newcastle, für die mein Vater Augenklappen aus Maulwurfsfell gefertigt hatte, kam in einer schwarzen Kutsche, die von Pferden gezogen wurde, die mit schwarzen Federn geschmückt waren. Der König hatte zwei Kammerherren entsandt. Amos Treefeller, der nun in seiner zweiten Kindheit war, ließ sich in einer gemieteten Sänfte zur Grabstätte bringen, wo er zu plärren anfing. Der Januarwind nahm die Gebete auf und trug sie von dannen, bis sie verstummten.

Am folgenden Tag wurde ich wieder nach Whitehall zitiert.

Der Tod meiner lieben Eltern brachte nicht nur vorübergehend mein Verlangen nach Frauen zum Erliegen, sondern machte meinem Anatomen-Gehirn auch auf eindringliche Art deutlich, wie schnell es gehen konnte, daß sich der Körper dem Tod unterwerfen mußte. An sich bin ich nicht zartbesaitet. In Padua, wo Leichen während der Sommermonate knapp waren, hatte Fabricius einmal eine Anatomiestunde mit dem Körper eines Almosenempfängers abgehalten, der drei Tage lang im Fluß getrieben hatte. Die deutschen Studenten, die dafür berüchtigt waren, daß sie immer störten und sich ungehörig benahmen, fluchten und erbrachen sich überall um mich herum. Ich jedoch blieb ruhig und gelassen und machte mir Notizen. Jetzt jedoch, nach dem Tod meiner Eltern, betrachtete ich meinen eigenen Körper, auf den ich noch nie besonders stolz gewesen war, auf einmal mit Widerwillen, Abneigung und Furcht. Und diese Furcht war es, der ich durch die unergründlichen Wege des Schicksals die Ehre verdankte, die mir nun erwiesen werden sollte. Meine Angst vor dem Tod hatte meine Angst vor der Macht verringert, wenn nicht gar schwinden lassen. Daher schüchterte mich jetzt, als ich nach Whitehall zitiert wurde, der Gedanke, Seiner Majestät gegenüberzutreten, nicht mehr ein, und so verhielt ich mich nicht wieder wie ein auf den Mund gefallener Idiot. Mein armer Vater wäre wirklich sehr erfreut gewesen, wenn er gesehen hätte, wie ich mich benehmen konnte.

Der König empfing mich in seinem Salon. Er sprach des längeren und höchst schmeichelhaft von der Tüchtigkeit meines Vaters. Dann kam er auf seine Theorie zurück, daß kein Mensch zu hoch hinauswollen, sondern seine Fähigkeiten und seine Stellung kennen sollte. Ich nickte und verbeugte mich. Dann sagte er: »Ich habe Euch hergebeten, Merivel, weil ich Euren verstorbenen Vater sehr gern gehabt und bewundert habe.«

»Ja, Majestät«, sagte ich. »Vielen Dank.«

»Doch ich habe zunächst einmal eine Aufgabe für Euch, der Ihr Euch gewachsen zeigen müßt, weil es mir sonst sehr zu Herzen gehen würde.«

»Wußten Eure Majestät«, wagte ich zu äußern, »daß das menschliche Herz – das heißt das Organ selbst – nichts fühlt?«

Er sah mich besorgt an. »Ach, Merivel«, sagte er, »wo habt Ihr das denn gelernt?«

»Ich habe es gesehen, Sir.«

»Gesehen? Aber was wir sehen können, ist doch nur ein Bruchteil der Wirklichkeit. Ihr als Arzt müßtet das doch verstanden haben. Seht zum Beispiel meine Hand. Sie trägt einen Handschuh, den Euer verstorbener Vater gefertigt hat. Was wir sehen können, ist der erstklassige Handschuh, der an meinem Ringfinger ein wenig ausgebuchtet ist durch den großen Saphirring, den ich so gern trage. Doch unter dem Handschuh ist die Hand selbst, die tausenderlei Stellungen einnehmen kann, en l'air wie ein Tänzer, flehend wie ein Bettler, zur Faust geballt wie ein Raufbold, gefaltet zum Gebet wie ein Bischof … und dann wiederum, von welch phantastischer Vielfalt ist die Anordnung der Knochen in der Hand …«

Er beschrieb dann einigermaßen akkurat den Skelettaufbau der menschlichen Hand. Als er schließlich damit fertig war, hielt ich es für ratsam, nicht wieder auf das Herz zurückzukommen, damit er endlich auf das zu sprechen kommen konnte, weswegen er mich in den Palast gerufen hatte.

»Einer meiner Hunde scheint im Sterben zu liegen«, sagte er. »Der Tierchirurg hat ihn wiederholt zur Ader gelassen, das Haar an seinem Rücken für das Schröpfen abrasiert, es mit Einstichen, Brech- und Abführmitteln versucht, doch das kleine Tier macht keine Fortschritte. Wenn Ihr ihn heilen könnt, Merivel, biete ich Euch eine Stelle als Hofarzt an.«

Ich fiel auf die Knie. Bestürzt merkte ich, daß auf dem einen Bein meiner Kniehose ein Fleck von meinem Frühstücksei war. »Danke, Sir«, stammelte ich.

»Ich lasse Euch jetzt sofort zu dem Hund führen, Merivel. Man wird Euch Essen und Trinken und Wäsche für die Nacht bringen, ebenso alle chirurgischen Instrumente, die Ihr braucht. Ihr bleibt so lange, bis der Hund entweder tot oder gesund ist. Laßt Euch die Arzneimittel holen, die Ihr für geeignet haltet.«

»Ja, Sir.«

»Der Hund heißt Bibillou. Er hört auch auf Bibi und Lou-Lou.«

»Lou-Lou, Majestät?«

»Ja. Was übrigens Euren Namen angeht: Er hat einen sehr angenehmen Klang.«

»Ich danke Euch, Sir.«

»Merivel. Klingt sehr hübsch in meinen Ohren.«

Ich verließ das Gemach des Königs und folgte zwei Dienern meilenweit durch Korridore. Ich wurde in ein freundliches Schlafgemach mit Blick auf den Fluß und den überfüllten Kai geführt. Ein Feuer brannte im Kamin, und davor, in einem Körbchen, lag ein braun-weißer Spaniel. Sein Körper war mitleiderregend dünn, und sein Atem rasselte. Auf einem Tisch neben dem Fenster stand eine Karaffe Bordeaux, ein Kelchglas und eine Schale mit portugiesischen Feigen. Über dem Bett ausgebreitet lag ein feines Leinennachthemd und eine dazu passende Nachtmütze, die ich, sobald mich die Diener mit dem Hund allein gelassen hatten, sofort aufsetzte, da ich den ganzen Tag über schon an einem lästigen Jucken unter meiner Perücke gelitten hatte. Ich zog auch meine Schuhe und meinen Rock aus und goß mir ein Glas Rotwein ein.

Ich war schrecklich müde. Ich hatte seit dem Brand schlecht geschlafen, doch wohl mehr aus seelischer als aus körperlicher Erschöpfung. So war ich froh, jetzt allein zu sein. Ich holte mir den Rotwein ans Bett, legte mich zurück und schlürfte ihn gierig wie ein römischer Senator. Ein- oder zweimal sah ich zu dem Hund hinüber. Er zuckte und winselte im Traum. »Lou-Lou«, rief ich leise, doch er rührte sich nicht. Ich werde jetzt gleich aufstehen, sagte ich mir, und den Hund untersuchen, um zu sehen, was zu tun ist. Statt dessen fuhr ich fort, Bordeaux zu trinken, der zu den besten gehörte, die ich je getrunken hatte, und bald spürte ich, wie mein Denken samtweich von einem köstlichen Wohlbehagen eingehüllt wurde. Da ich mich plötzlich hungrig fühlte, zwang ich mich, aufzustehen und ein paar Feigen zu essen, doch mein Körper schien so schwer und wackelig zu sein wie ein Faß Aale auf hoher See, und ich schwankte ins Bett zurück, wo ich betäubt vom Wein und vom verspäteten Kummer über den Tod meiner Eltern sofort in Schlaf sank.

Ich muß wohl sieben Stunden geschlafen haben. Als ich aufwachte, war es draußen dunkel, doch in meinem Zimmer brannten Kerzen, und auf dem Bordeaux-Tisch stand eine Mahlzeit aus gebratenem Rebhuhn und gedünstetem Blattsalat. Hatten die Diener versucht, mich zu wecken? Wenn ja, dann hatten sie dem König wohl berichten müssen, daß der Arzt Merivel volltrunken, mit der Nachtmütze über den Augen, im tiefen Schlafe dalag. Ich stöhnte auf. Ich war zum zweiten Mal nahe daran gewesen, mein Glück zu machen, und hatte wieder die Gunst der Stunde nicht genutzt.

Ich stand auf; noch immer war ich unsicher auf den Beinen. Ich ging hinüber zum Feuer, das nicht ausgegangen war, da die unsichtbaren Diener neue Scheite aufgelegt hatten, und kniete dort nieder. Ich streichelte der armen Lou-Lou über den Kopf. Zu meiner Überraschung öffnete sie ein feuchtes braunes Auge und sah mich an. Ich beugte mich vor und lauschte auf ihren Atem. Das Rasseln hatte nachgelassen. Ich sah ihr ins Maul. Die Mundhöhle war trocken und die Zunge geschwollen. Ich holte von meinem Waschstand Wasser und flößte ihr mit einem Löffel ein wenig davon ein. Sie schleckte es mit einem für einen kranken Spaniel erstaunlichen Eifer. Es ist gerade so, sagte ich mir, als ob das Abführen und Erbrechen, dem Lou-Lou unterzogen worden war, ihrem Körper die lebensnotwendige Feuchtigkeit entzogen hat. Und als ich das erkannt hatte, wußte ich plötzlich, daß meine Chance, den Hund zu heilen, jetzt wahrscheinlich größer war als bei meinem Eintreffen vor acht Stunden. Es konnte sogar sein, daß gerade meine Vernachlässigung der Schlüssel zu seiner Genesung werden würde. Denn während ich geschlafen hatte, war er sich selbst überlassen gewesen, möglicherweise zum ersten Mal seit mehreren Tagen und Nächten, so daß die Natur eine Chance gehabt hatte, sich selbst zu helfen.

»Studenti!« pflegte Fabricius mit Donnerhall zu brüllen, wobei seine Stimme wie Gotteswort von den Rängen seines primitiven Anatomie-Theaters als Echo zurückgeworfen wurde. »Non dimenticare la natura! Vergeßt die Natur nicht! Denn die Natur ist ein besserer Arzt, als irgendeiner von euch – und das gilt besonders für euch laute Deutsche – wahrscheinlich jemals werden wird!«

Die darauffolgenden siebzehn Stunden wachte ich über Lou-Lou. Ich sandte nach Alkohol, um die Furunkel und Verletzungen vor dem Verbinden zu desinfizieren, aber ansonsten ließ ich den Hund in Ruhe und gab ihm nur Wasser. Als das Fieber nachließ, fütterte ich ihn mit Rebhuhnstückchen, die ich in meinem eigenen Mund zu Brei zerkaut hatte. Am nächsten Abend, als mir eine Mahlzeit aus Perlhuhn, Rahm und Radieschen gebracht wurde, war ich schon voller Zuversicht, daß er nicht sterben würde. Und ich behielt recht. Vier Tage später trug ich den Hund zum Schlafgemach des Königs und setzte ihn seinem Herrn auf den königlichen Schoß, wo er verzückt stand und mit dem Schwanz wedelte.

5. Der fünfte Anfang ist der seltsamste, der am wenigsten erwartete und der bedeutungsvollste. Ohne ihn hätte die Geschichte, in der ich mich befinde, einen ganz anderen Verlauf genommen.

Ich will ihn mit angemessener Kürze erzählen. (Im Gegensatz zu Pearce gelingt es mir gewöhnlich, rasch zum point einer Geschichte zu kommen, während seine Erzählungen so mit schwermütigen, metaphysischen Betrachtungen gespickt sind, daß seine Zuhörer Gefahr laufen, den roten Faden zu verlieren, bevor er auch nur begonnen hat.) Das ist also der Anfang:

Ich brach mein Studium am Königlichen College ab und gab mein Zimmer in Ludgate auf. Mir wurden im Palast zwei hübsche Räume zugewiesen, denen nur – leider – die Aussicht auf den Fluß fehlte, der auf mich mit seinem munteren Treiben, seiner Unstetigkeit und seinem wechselnden Licht eine starke Faszination ausübte. Meine Pflichten waren wie folgt festgelegt: »Die Sorge um das tägliche Wohlergehen der achtzehn königlichen Hunde, die das Recht und die Pflicht einschließt, sie, wenn nötig, Operationen zu unterziehen, ihnen Heilmittel gegen Krankheiten zu verschreiben und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Fortdauer ihres Lebens zu sichern.« Dafür sollte mir ein Gehalt von einhundert Pfund pro Jahr gezahlt werden. Dies, zusammen mit den zweihundertsiebenunddreißig Pfund aus dem Nachlaß meiner Eltern, die ich glücklicherweise unbeschadet in ihrem feuchten Keller gefunden hatte, war ausreichend, um für die absehbare Zukunft meine Versorgung mit gutem Bordeaux, hochhackigen Schuhen, seidenen Gehröcken, Brüsseler Spitzen und guten Perücken sicherzustellen. Kurz gesagt, ein erstaunlich gutes Geschick war mir zuteil geworden. (»Du bist dessen gar nicht würdig, Merivel«, meinte Pearce dazu, der sich weiter durchschlug, indem er versuchte, die Armen von St. Barts und – ein gräßliches Unterfangen – die Irren der Londoner Heilanstalt zu kurieren.)

Ich feierte das, indem ich Mrs. Pierpoint besuchte, mich mit ihr in der Leg Tavern betrank und sie dann in den Hampstead Fields in einen schlammigen Graben stieß. Danach hatte sie die Stirn, mich zu fragen, ob ich, der ich nun im Dienste des Königs stand, für den ungehobelten Mr. Pierpoint, der nur ein einfacher Kahnfahrer war, eine Stelle bei Hof besorgen könne. Mir wurde also sofort eine Lektion erteilt, die ich mir merken wollte, und zwar, daß Macht und Erfolg eine lange, lautstark fordernde Schlange schleimiger Leute und Bittsteller im Gefolge hatten, die mit ihrem Geschrei durch meine privaten Vergnügungen und Träume spuken würden, von denen man aber sehr oft mannigfaltige und hübsche Dinge als Bestechung bekam.

Ein höchst einträgliches und vergnügliches Jahr verging. Ich begriff schnell, daß sich mein Wesen in jeder Hinsicht gut für das Leben am Hofe eignete. Meine Vorliebe für Klatsch und Lachen, mein überschäumender Appetit, meine Neigung zu stilvollem Chaos und mein Trick, nach Lust und Laune zu furzen, machten mich zu einem der beliebtesten Männer von Whitehall. Selten wurde beim Cribbage oder Rommé ohne mich angefangen, selten wurden Musikabende oder soirées dansantes veranstaltet, zu denen ich nicht eingeladen war. Die Frauen fanden mich amüsant, und eine beglückende Anzahl erlaubte mir, nicht nur ihre Lachmuskeln zu kitzeln, sondern auch ihre reizenden und unwiderstehlichen Vergnügungszentren, so daß ich selten allein schlief. Und der König war mir – was wohl der glücklichste Umstand von allen war – von Anfang an sehr gewogen, was nicht nur darauf zurückzuführen war, wie er mir erzählte, daß ich Lou-Lou geheilt hatte, sondern auch darauf, daß ich die Fähigkeit hatte, ihn zu amüsieren. Ich war wohl so etwas wie sein Hofnarr. Wenn ich ihn soweit gebracht hatte, daß er sich vor Lachen die Seiten hielt, winkte er mich zu sich heran, faßte mit seiner eleganten Hand nach meiner eingedrückten Nase und zog mich an sich, um mir einen freundschaftlichen Kuß auf den Mund zu geben.

Nach einiger Zeit bemerkte ich, daß er meine Gesellschaft bewußt suchte, und das fand ich höchst erstaunlich. Er zeigte mir all seine Gärten und seinen Tennisplatz und begann, mir das Tennisspielen beizubringen, bei dem ich mich als geschickter und wendiger erwies, als ich es erwartet hatte. Er beschenkte mich: eine hübsche französische Uhr aus der Sammlung, die ich an jenem kritischen ersten Tag gesehen hatte, eine Garnitur riesiger gestreifter Servietten, die so groß waren, daß sie beim Essen meine ganze Person bedeckten und mir das lächerliche Aussehen eines Mannes in einem Zelt verliehen – was an der Speisetafel für Belustigung sorgte –, einen Hund für mich selbst, eine süße Spanielhündin, die ich nach seiner von ihm sehr bewunderten Schwester Minette nennen mußte.

Ich konnte also wirklich nicht sagen, daß ich nicht glücklich war. Meine unvollständigen Medizinkenntnisse reichten für das Wohlergehen der Hunde aus, nicht zuletzt, weil es Hunde waren, die mit Milch und Rindfleisch gefüttert wurden und in warmen Räumen schliefen. Und was den Lebensgenuß, Zeitvertreib und Frauen, anging, so hatte ich alles, was sich ein Mann nur wünschen konnte. Ich wurde dick und ein wenig träge, aber so waren viele am Hof; nicht alle besaßen König Charles' große Energie und Neugier. Als Pearce mich besuchte, erbleichte und erstarrte er angesichts all des profanen Luxus. »Dieses Zeitalter leidet an einer beklagenswerten moralischen Blindheit«, sagte er mit steinerner Miene.

Und dann …

An einem Morgen im April ließ der König mich holen.

»Merivel«, sagte er. »Ich möchte, daß Ihr heiratet.«

»Ich soll heiraten, Sir?«

»Ja.«

»Ich hatte nicht vor zu heiraten, Majestät, es ist mir nie in den Sinn gekommen …«

»Ich weiß. Ich verlange nicht, daß Ihr es wollt. Ich möchte, daß Ihr es tut, mir zuliebe.«

»Aber –«

»Habe ich Euch nicht schon oft einen Gefallen erwiesen, Merivel?«

»Ja, Sir.«

»Voilà! Ihr schuldet mir zum mindesten diesen einen. Und ich werde mich dafür erkenntlich zeigen. Ich habe vor, Euch den Hosenbandorden zu verleihen, so daß Eure Braut einen Titel bekommt, wenn auch einen bescheidenen. Und kleine, aber annehmbare Besitztümer in Norfolk, die ich einem aufsässigen Gegner der Monarchie abgenommen habe. Also, Sir Robert, erfüllt Eure Pflicht ohne Zögern und ohne weitere Einwände.«

Ich sank auf die Knie. Wir waren im königlichen Schlafgemach, und aus dem angrenzenden Arbeitszimmer kam das uneinheitliche Ticktack und Anschlagen der Uhren, das in diesem Augenblick genau meine eigenen wirren Gedanken widerspiegelte.

»Nun?« fragte der König.

Ich sah auf. Des Königs Antlitz schaute freundlich auf mich herab, und seine Finger streichelten über seinen dunkelbraunen Schnurrbart.

»Wen …?« stammelte ich.

Der König lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schlug die Beine übereinander. »Ach ja. Die Braut. Celia Clemence, natürlich.«

Meine Knie, auf denen mein Gewicht balancierte, fingen zu zittern an und gaben dann unter mir nach. Ich fiel seitwärts auf den Teppich. Ich hörte den König leise lachen.

»Das bedeutet natürlich, daß Ihr – und vielleicht auch Celia Clemence – einige Zeit in Norfolk verbringen müßt, so daß ich dann und wann auf die Gesellschaft des einen oder anderen von euch verzichten muß. Aber ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen.«

Ich versuchte mich aufzurichten, aber mein linkes Knie war plötzlich taub geworden und trug mich nicht, so daß mir nichts anderes übrigblieb, als zusammengekrümmt wie ein Kind im Mutterleib neben der königlichen Fußbank liegenzubleiben.

»Ich brauche keine weiteren Erklärungen abzugeben, nicht wahr, Merivel?«

»Nun, Sir …«

»Doch? Ihr überrascht mich. Ich hielt Euch für einen der bestinformierten Leute bei Hofe.«

»Nein, es ist bloß so … das Ganze ist … für mich etwas schwer zu begreifen.«

»Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum. Es ist doch kinderleicht, Merivel. Das häufige Verweilen von Celia Clemence in meinem Bett ist mir unentbehrlich geworden. Wie jedermann weiß, hat sie mich richtiggehend betört. Doch meine grand amour, Barbara Castlemaine, ist auch unabdingbar für die Erhaltung meiner Gesundheit und meines Wohlbefindens. Kurzum, ich liebe und brauche beide Mätressen, habe aber keine Lust, weiter Lady Castlemaines Szenen im Hinblick auf Miss Clemence zu ertragen. Sie machen mich nervös und verstimmen mir den Magen. Deshalb muß Celia sofort verheiratet werden – weil ich dann um so besser heimlich, ohne Wissen Lady Castlemaines, mit ihr zusammensein kann. Aber mit wem soll ich sie verheiraten? Doch wohl nicht mit einem mächtigen Aristokraten, der mich bald zutiefst verärgern wird, indem er an seine eigene Stellung und Ehre denkt? Nein. Ich suche für Celia einen Mann, der sich über sein Anwesen und seinen Titel freuen und Nutzen daraus ziehen wird, der seiner Braut bei den seltenen Anlässen, bei denen er mit ihr zusammensein wird, auf nette und amüsante Art Gesellschaft leistet, der aber viel zu sehr von den Frauen im allgemeinen angetan ist, als daß er den Fehler begehen würde, eine einzige zu lieben. Mit Euch, Merivel, habe ich bestimmt die einzig richtige Wahl getroffen. Nicht wahr? Ihr habt auch, wie ich zu meiner Freude feststellen konnte, einen hübschen, zeitgemäßen Namen. So glaube ich, daß ich Celia mit Gleichmut bitten kann, Lady Merivel zu werden – natürlich nur dem Namen nach.«

Jetzt war es also ausgesprochen: der fünfte Anfang.

Die Hunde sollten aus meiner Obhut genommen werden, und an ihre Stelle sollte die jüngste der Mätressen des Königs treten. Der praktische Aspekt, der mich aber am meisten beschäftigte, als ich die königlichen Gemächer verließ, war der, daß ich mich nicht erinnern konnte, wie weit entfernt und in welcher Richtung (ob nordöstlich oder nördlich) von London die Grafschaft Norfolk lag.

Hochzeitsspiele

Nach alter Sitte mußte meine künftige Braut am Abend vor der Hochzeit zusammen mit ihren Brautjungfern im Hause ihres Vaters eingesperrt werden. Ich würde dann am Morgen (von dem recht bescheidenen Gasthaus aus, in dem ich die Nacht zum sechsten Juni verbringen mußte) zu ihr hinreiten, wobei das ganze Dorf, aufgeputzt mit selbstgefertigten Strumpfbändern, Liebesknoten, Bändern und sonstigem närrischen Krimskrams, kreischend vor mir herrennen und dabei Flöte und Viola spielen und das Tamburin schlagen würde. Ich freute mich darauf, denn ich giere nun mal nach Narretei, und so ein lautstarker Festzug war ganz nach meinem Geschmack.

Ich freute mich auch darauf, meine Hochzeitskleider anzulegen, die der König selbst ausgewählt und sein persönlicher Schneider angefertigt hatte: ein vortreffliches weißes Seidenhemd, eine purpurne Schärpe, eine weiß-golden gestreifte Kniehose, weiße Strümpfe, purpurne Schuhe mit goldenen Spangen, ein schwarzer, brokatbesetzter Gehrock und ein purpur-schwarzer Hut mit so wunderschönen weißen Federn, daß es von der Ferne aussah, als trüge ich eine Dreimastbarke auf dem Kopf.

Natürlich hatte ich Pearce zur Hochzeit eingeladen, doch er wollte, sehr zu meinem Verdruß, nicht kommen. Ich hätte es gern gehabt, wenn er mich in meinem Gewand gesehen hätte. Ich kann nur annehmen, daß er nicht aus Neid oder anderen niederen Beweggründen abgesagt hatte, sondern weil er befürchtete, daß mein Anblick sein Blut zum Stocken bringen könnte, was ihn auf grausame Art von seinem Mentor, dem verstorbenen William Harvey, getrennt hätte, der als erster erkannt hatte, daß sich das Blut in einem Kreislauf bewegt, das Herz verläßt, um über die Lungenvenen wieder zurückzukommen. »Es vergeht kein Tag«, sagte Pearce einmal zu mir, »an dem ich WH nicht in mir spüre.« (Pearce neigt sehr zu solchen metaphysischen Äußerungen, doch meine Zuneigung zu ihm macht mich diesen gegenüber nachsichtig.)

Dem Vater meiner Braut, Sir Joshua Clemence, hatte ich Mitte April einen Besuch abstatten müssen, um ihn um die Hand seiner Tochter zu bitten. Der König war wohl schon vorher bei ihm gewesen, um sich für mich als einen Mann von Ehre, Begabung und Wohlstand zu verbürgen, den Besitzer des Landsitzes Bidnold in Norfolk, der nur von dem einen Wunsch beseelt sei, seine Tochter in jeder Hinsicht glücklich und zufrieden zu machen.

So kam es, daß mich Sir Joshua Clemence mit großem Wohlwollen empfing, mir Sherry einschenkte und kaum zuckte, als ich ein wenig davon auf die seidenbespannten Armlehnen meines Stuhles verschüttete. Er versicherte mir, daß es für ihn nur des Königs Wort bedurfte, um das Schicksal seiner hübschen Tochter in meine Hand zu legen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sir Joshua zum Zeitpunkt der Hochzeit schon wußte, daß Celia die Mätresse des Königs war. Ich vermute jedoch, daß er im Bilde war und sich dadurch geschmeichelt fühlte. Denn der König hat in dieser Welt eine ähnliche Bedeutung wie Gott, ja, wie der Glaube selbst. Er ist ein Born der Schönheit und Macht, nach dem wir uns alle sehnen, um etwas Kühlung für unsere glühendheißen Herzen zu bekommen. Sir Joshua machte auf mich den Eindruck eines intelligenten und in jeder Hinsicht vornehmen Mannes, aber selbst er bekam vor Freude hektische, rote Flecken auf den Wangen, als er hörte, daß der König zur Hochzeit kommen werde. Er erzählte mir, daß seine große Liebe der Musik gehöre, und besonders dem Viola-da-Gamba-Spiel. »Nun«, meinte er verzückt, »werde ich auf der Hochzeit meiner Tochter spielen, und damit wird auch mein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen, daß der König nach seiner Wiedereinsetzung einmal meinem Spiel lauscht.«

Mit Celia hatte ich vor der Hochzeit ein halbes Dutzend Besprechungen, alle unter dem Vorsitz des Königs, den meine Braut (wie auch rund um London geklatscht wurde) so sehr zu lieben schien, daß sie ihre haselnußbraunen Augen kaum von ihm wenden konnte. Ich fühlte mich bei diesen Treffen recht überflüssig, war jedoch zu gefesselt von den Landkarten von Norfolk, die der König hervorholte, um mir darauf Bidnold Manor mit seinen Ländereien zu zeigen, als daß ich diesem Gefühl gestattet hätte, mir Unbehagen zu bereiten.

Die kurzen Blicke, die ich mir auf meine Braut erlaubte, bestätigten, daß sie eine hübsche Frau von ungefähr zwanzig Jahren mit zarten Gesichtszügen war. Ihre Haut war blaß und vollkommen ohne Makel, und sie hatte winzige Hände. Ihr Haar war von einem hellen Braun und wurde von Bändern zurückgehalten, um dann in Korkenzieherlocken über ihre Schultern zu wallen. Ich bemerkte, daß ihre Brüste klein und ihre Füße schmal waren. Ihr Gesichtsausdruck war, wie der ihres Vaters, von bewundernswerter Gelassenheit. So konnte ich wohl bestätigen, daß sie eine stille Schönheit war, doch zu meiner großen Erleichterung war sie als Frau ganz und gar nicht nach meinem Geschmack. Sie war zu vornehm, hielt ihren Rücken zu gerade, und ihre Körperformen waren zu bescheiden. Verglichen mit, sagen wir mal, Rosie Pierpoint (trotz der Frauen, die mir am Hofe zur Verfügung standen, hatte ich es nicht geschafft, meine wilde Beziehung mit dieser frechen Schlampe abzubrechen), war sie wie eine Maus im Vergleich zu einem Mäusebussard. In der Liebe sehne ich mich nach dem scharfen Schnabel und der grausamen Klaue. Ich liebe den Kampf, eine Balgerei. Die Passivität, die ich bei Celia bemerkte, ließ sie in meinen dunkleren Phantasien ungeeignet erscheinen.

Was gab es dann über meine Hochzeitsnacht zu sagen? Nun, das kommt noch, denn ich glaube, daß kein Mann in ganz England je eine so absonderliche erlebt hat. Aber zunächst einmal muß ich Euch von meinem Besuch auf Bidnold mit dem König und Celia erzählen.

Es war ein Landhaus aus der Zeit James' I., von einem Wassergraben und einem beachtlichen Park umgeben, in dem friedlich Rotwild äste. Seine Inneneinrichtung war einfach und schäbig; sie war Ausdruck des puritanischen Geschmacks des unglücklichen Esquires John Loseley, des früheren Besitzers. Doch trotz dieser Tristheit war ich begeistert. Denn diesen schlichten Räumen, so beschloß ich sofort, würde ich eine Innenausstattung geben, die mit ihrem Purpur- und Zinnoberrot, ihrem Ocker und Gold, ihrem Reichtum an Licht und Farbe meine eigene exzessive und zügellose Natur widerspiegeln würde. Ich würde das Haus vollkommen umwandeln. Ich würde es öffnen und vor Abwechslungsreichtum bersten lassen, genauso wie die herrliche Vielfalt der Anatomie des Stars im Lichtbündel, das durch das Kohlenloch gefallen war, vor meinem Auge aufgeborsten war.

Bei meinem ersten Besuch hüpfte ich wie ein Vogel von Raum zu Raum, ohne mich um den König und um Celia zu kümmern, die dekorativ auf einer Tudorbank hocken blieben, und als sich meine Phantasie an dem Haus zu entzünden begann, wurde es mir so heiß, daß mir die Röte ins Gesicht stieg und ich meinen Rock abwarf und meine Schärpe abwickelte und beides zu Boden schleuderte. Mein Haus! Ich hatte geglaubt, daß ich mein ganzes Leben in engen Mietwohnungen verbringen würde, und jetzt konnte ich mich über dreißig Zimmer ausbreiten. In einem fast kreisrunden Zimmer im Westturm stieß ich in meiner Raserei unwillkürlich einen Schrei aus, so überaus vollkommen schien mir dieser Raum zu sein – wofür er sich eignete, wußte ich nicht, und es war mir auch egal, ich hatte nur einen Augenblick den Grad geistiger Vollkommenheit gefühlt, der hier eines Tages möglich sein würde. Es war, als ob Bidnold der Körper war, in dem ich nun endlich das gefunden hatte, was Harvey »das göttliche Festmahl des Geistes« genannt hatte. Und das Festmahl war für mich bereitet! Ich setzte mich hin, nahm meine Perücke ab, kratzte mich unter meinen Schweineborsten und weinte vor Freude.

So nahmen die Vorbereitungen für die Hochzeit ihren Lauf, und jede der beteiligten Parteien hatte das Gefühl, daß die Rechnung für sie aufging. Daß Celia und ich kaum ein paar Worte gewechselt hatten und daß sie mich mit einem gewissen Widerwillen ansah, schien überhaupt keine Rolle zu spielen. Daß der König angesichts der Eifersucht von Lady Castlemaine so zu ihr hielt, hatte sie zweifellos überzeugt, daß er sie sehr liebte. Und er versicherte ihr, wie er es auch schon mir gegenüber getan hatte: »Es wird keine körperliche Vereinigung zwischen Euch geben. Wenn ich nicht bei Celia bin, leistet Ihr ihr Gesellschaft wie ein Bruder, und sie wird sich um Euer Haus kümmern.«

»Das würde ich lieber selbst machen, Sir.«

»Wie Ihr wollt. Aber eine Hausherrin kann von unschätzbarem Wert sein, wenn Ihr auf Bidnold Gesellschaften geben wollt, und das wollt Ihr doch sicher?«

»Bestimmt, Sir. Ich träume schon von Gesellschaften.«

»Gut. Ihr gefallt mir, Merivel. Ihr seid ganz und gar ein Mann unserer Zeit.«

So rückte in meiner Stimmung fiebriger Erregung, hervorgerufen durch meine ständigen Besuche bei Stukkateuren, Malern, Polsterern, Silberschmieden, Gobelinherstellern und Glasschleifern, mein Hochzeitstag, der 7. Juli 1664, heran.

Wie soll ich meine Hochzeit beschreiben? Sie war wie ein einigermaßen gutes Schauspiel, ein Schauspiel, von dem man noch lange, nachdem das Ganze vorbei ist, gewisse Zeilen, gewisse Szenen und gewisse Arrangements von Menschen, Kostümen und Licht in lebhafter Erinnerung hat, von dem aber alles andere im Dunkeln bleibt.

Ich erinnere mich an das bescheidene Gasthaus. Ich sehe seinen Boden vor mir, voller Sägemehl und Spuckeflecken, als ich in meinem purpur-weiß-goldenen Putz die Schwelle überschreite, um dem bunt zusammengewürfelten Zug von Leuten zu Fuß und zu Pferd zu Celias Haus zu folgen.

Ich werde auf ein graues Pferd gehoben, an dessen Zaumzeug Glöckchen befestigt sind. Ich bin noch tief bewegt von meinem eigenen Anblick in der ausgefallenen Kleidung, und es schreit in mir: Vorwärts! Voran! Auf geht's! Die Menge ist schon berauscht und voller Lüsternheit und Gekreisch, vornehme Männer und Landvolk im wirren Durcheinander, Winken mit Handschuhen und Bändern. Ich hätte mir keine ekstatischere Begleitung wünschen können, und über allem steht die Mittsommersonne und nickt lächelnd auf meinen Federschmuck herab.

Es geht den Hügel hinauf, die Kinder vorneweg, an meiner Seite hüpft ein Fiedler, Kopf und Haare wie eine Rübe, seine Musik wie für einen Tanz um den Maibaum. Das ist eine historische Aufführung, ein Schauspiel, sage ich mir, als ich auf meinem geschmückten Pferd sitze. Ich spiele den Bräutigam; Celia ist eine Pantomimen-Braut. Und doch bin ich, als wir so losziehen, in einem Glückstaumel. Ich möchte jemanden umarmen – Gott? den König? meine tote Mutter? – als Dank für das Geschenk dieses prunkvollen Morgens. So beuge ich mich, als das Haus in Sicht kommt, hinunter und fange in meinen fiebrigen Armen ein Bauernmädchen mit Grübchen ein; ich küsse sie, und die Männer johlen, und die Frauen klatschen in die Hände, und der Rübenkopf-Fiedler lächelt, so daß schwarze Falten sein Gesicht überziehen.

Das nächste, woran ich mich lebhaft erinnere, ist Joshua Clemences Musik. Wir haben die Kirche als Mann und Frau verlassen. Celia trägt meinen Ring an ihrer kleinen weißen Hand. Ich habe ihr, wie es der Brauch ist, einen keuschen Kuß auf den schmalen Mund gegeben. Dann habe ich ihr den Arm gereicht, um sie hinaus in die Sonne und den Weg zu Joshuas Haus hinaufzuführen. Das Festmahl, das uns vorgesetzt wird, übersteigt in seiner Pracht alles, was ich je auf einer Tafel gesehen habe, und ich falle über das Essen und den Wein mit meinem üblichen Appetit her. Der König, der neben meiner Braut sitzt, lacht mir zu und gibt eine reife Vorstellung, indem er mich in eine große Serviette wickelt. Zum zweiten Mal an diesem Tag bin ich froh, daß Pearce nun doch nicht dabei ist. Sein bescheidenes Wesen würde beim Anblick der Menge und Vielfalt der für uns zubereiteten Speisen erschauern. Als ich meine Augen kurz darüberstreifen lasse, sehe ich Frikassees, gedünsteten Barsch und Lachs, gebratene Schnepfe, Pfau, Krickente, Stockente und Wachtel, Wildpasteten und Karbonaden, Markkuchen, Rinderzunge, gebackenes Perlhuhn, gemischte Salate, Schalen mit Sahne, Quitten, Konfekt und Marzipan, Eingemachtes, Käse und Obst. Da gibt es französische Schaumweine, starke Weine aus Alicante und natürlich den Sack Posset, einen Sherry mit heißer Milch, der getrunken wird, bevor Celia und ich in einem Gewirr von Bändern aufs Bett geworfen werden.

Als wir uns vielleicht eine Stunde vollgegessen und zugetrunken haben und die Erregung in mir einem nicht unangenehmen Gefühl der Schläfrigkeit Platz zu machen beginnt, sehe ich, wie sich Sir Joshua erhebt, seine Viola nimmt und nun ganz allein, uns zugewandt, vor seinem zierlichen Notenständer steht. Der König versucht, Ruhe im Raum herzustellen, doch die Galane am Ende der Tafel haben Sir Joshua nicht bemerkt und fahren ungeniert mit ihrem Rülpsen und Kichern fort. Wie ich amüsiert sehe, erbricht sich einer von ihnen in seinen Hut. Sir Joshua beachtet sie nicht. Er nimmt sein Instrument in die Hand und fängt ohne jede Vorrede an zu spielen.

Ich erwarte einen schwungvollen Tanz, so daß wir uns, wenn wir Lust dazu bekommen, vom Tisch entfernen und ein wenig das Tanzbein schwingen können. Doch Sir Joshua hat ein ausgesprochen ernstes und melancholisches Musikstück ausgewählt, und zwar, wenn mich meine Musikkenntnis nicht täuscht, Dowlands Lacrimae, und von einem Augenblick zum andern fühle ich in mir einen unwiderstehlichen Drang zu weinen. Ich starre Sir Joshua an, wie er so auf seine Viola hinunterschaut, und ich ziehe in meiner Anatomen-Traurigkeit Schicht um Schicht seine Haut, sein Muskelfleisch, seine Nerven und Sehnen ab, bis ich nur noch seine weißen Schädelknochen und leeren Augenhöhlen sehe …

Ich schaue weg und vergrabe das Gesicht in meiner Serviette. Ich möchte nicht, daß meine Scheinfrau mich weinen sieht. Ich tue so, als ob ich mich verschluckt habe, erhebe mich vom Tisch und stolpere aus dem Zimmer. Tränen stürzen mir aus den Augen, und ich schnupfe wie ein kranker Maulesel. Ich tappe hinaus in die Sonne und werfe mich auf den Rasen, wo ich ganze zehn Minuten liegenbleibe und vor mich hin weine.

Als ich mich schließlich aufsetze und in die durchnäßte Serviette schneuze, bemerke ich, daß ein Mann nur wenige Fuß von mir entfernt schweigend auf dem Rasen sitzt. Ich wische mir über die Augen und sehe ihn an. Es ist Pearce.

»Warum plärrst du, Merivel?« fragt Pearce.

»Ich weiß es nicht.«

»So«, sagt Pearce mit seiner üblichen Würde, »du bist also verheiratet.«

»Ja. Wie gefällt dir mein Hochzeitsgewand?«

Pearce sieht mich scharf an und bemerkt, wie ich annehme, die wertvollen Schuhspangen und das königliche Fluidum, welches das Purpurrot dem ganzen Ensemble gibt. Glücklicherweise trage ich die Dreimastbarke nicht mehr, denn ich bin plötzlich froh, daß Pearce da ist, und würde in diesem Augenblick nicht wünschen, die Ursache irgendeiner Funktionsstörung seiner Blutgefäße zu sein.

»Es ist schrecklich!« sagt er nach einer Weile. »Wahrscheinlich ist es das, was dich so entmannt hat.«

Ich lächle, und er lächelt, und ich reiche ihm meine heiße Hand, die er nimmt und mit seinen eisigen Fingern umfaßt.

Pearce und ich machen eine Runde durch den Rosengarten. Zwei Gärtner beobachten uns mit steinernen Mienen. »Ich bin der Bräutigam«, möchte ich sagen, »ihr müßt euch mit mir freuen«, aber dann fallen mir die Verwicklungen ein, die damit verbunden sind, und ich sage zu Pearce nur: »Sollen sie halt verdrießlich sein! Mich kümmert es keinen Deut.«

Gleich nachdem wir zum Fest zurückgekehrt sind – ich habe Pearce am Tisch plaziert und versuche ihn gerade zu überzeugen, wenigstens ein bißchen auf einem Entenschenkel herumzunagen und ein Schlückchen Alicante zu nippen –, erhebt sich der König und läßt den Sack Posset bringen. So rückt denn der Augenblick näher! Ich beobachte, wie meine Frau ängstlich auf ihren königlichen Lehnsherrn blickt. Er schaut sie mit dem strahlenden Stuart-Lächeln an, in dem die Hälfte aller Männer und die meisten Frauen in unserem Lande den Beweis seiner Göttlichkeit zu sehen meinen. Dann stehen wir alle auf, und noch bevor der Toast ganz ausgesprochen ist, fühle ich mich von meinen Freunden vom Hofe umringt, die nun dazu übergegangen sind, zu wiehern und zu johlen und auf den Tisch zu hauen und so die Überreste des Frikassees und der Pastete zum Erzittern und die Weinflaschen zum Umfallen zu bringen. Dann werde ich hastig aus dem Raum und in einen langen Gang gedrängt, halb geschoben und halb gehoben. Ich höre, wie Celia und ihre Brautjungfern kichernd hinter uns herziehen. Obwohl mir diese Farce halbwegs Spaß macht, freue ich mich doch schon darauf, an den Tisch zurückzukehren und weiter Wein trinken zu können, um mich dann im Tanzen und Schwelgen zu verlieren. Doch ich gehe weiter, werde zwei Treppen hoch und dann in eine prächtige Nachtkammer getrieben, wo mir mit fröhlichem Gelärme und ohne viel Federlesens meine Kleider aufgeknöpft, aufgebunden und vom Leibe gerissen werden, so daß ich nackt bis auf meine Perücke, meine Strümpfe und meine Strumpfhalter dastehe. Mit derbem Gelächter wird mir ein purpurrotes Band um den Schwanz gebunden. Ich muß zugeben, daß ich das sehr lustig finde. Ich schiebe meine Freunde zur Seite, damit ich zu einem Spiegel gehen kann, und da stehe ich nun entblößt: ein Popanz von einem Bräutigam. Meine Augen rot und verquollen vom Weinen, mein nachtfalterübersäter Leib aufgebläht von der vielen Stockente und Karbonade, die ich in mich hineingestopft habe, meine Perücke schief auf dem Kopf, meine Strümpfe heruntergerutscht und mit Gras- und Rotweinflecken beschmutzt und mein Glied mit einer Schleife geschmückt wie ein hübsches Geschenk.