Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

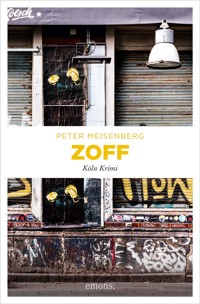

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Kommissar Löhr

- Sprache: Deutsch

Kommissar Löhr: als Ermittler schon Kult, im Ruhestand einfach umwerfend. Kommissar Löhr hat seine polizeiliche Karriere an den Nagel gehängt und will als Wirt eines Cafés seinen Ruhestand genießen. Doch der ist ihm nicht vergönnt, denn seine Nichte Leonie bittet ihn um Hilfe: Ihr Freund wird des Mordes an einem Drogendealer verdächtigt, und Löhr soll seine Unschuld beweisen. Widerwillig macht er sich an die Ermittlungsarbeit, dabei ist er eigentlich gerade einem Kölner Skandal auf der Spur, der seinen geliebten Kohlmeisen den Nistplatz streitig macht . . .

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Meisenberg, Jahrgang 1948, studierte Geschichte, Philosophie und Germanistik. Seine schriftstellerische Laufbahn begann er 1981 mit dem Schreiben von Essays, Features und Hörspielen, unter anderem für den WDR. Er lebt als freier Autor in Köln.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2024 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: picture alliance/Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres, shutterstock.com/BOKEH STOCK

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Hilla Czinczoll

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-201-7

Köln Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Für Fritz

Prolog

Der Hall schneller Schritte lässt Jakob Löhr, der im Café »Zero« auf seinem Stammplatz sitzt, von seiner Zeitung aufblicken, noch bevor er etwas sieht. Laut wirken die Schritte, denn es ist nach ein Uhr, und die Engelbertstraße liegt im Frieden einer lauen Mainacht. Das »Zero« ist das einzige Lokal, das in diesem Straßenabschnitt noch aufhat; nur der quadratische gelbe Lichtschein, der durch seine Fensterfront auf den Bürgersteig davor fällt, bildet hier die Beleuchtung. Die nächste Straßenlaterne ist seit Wochen außer Betrieb.

Die Schritte kommen näher, werden noch lauter, hallen durch die leere schwarze Straße wie im »Dritten Mann«; es sind sehr hastige Schritte, da haut einer ab. Jetzt sieht Löhr ihn draußen jenseits der Scheibe am »Zero« vorbeilaufen, einen dünnen jungen Kerl. Wusch, weg ist er. Löhr senkt den Blick wieder auf die Zeitung, doch muss er ihn gleich wieder heben. Denn aus der Richtung, aus der eben der Hall der einzelnen Schritte kam, ist jetzt lautes Getrappel zu hören. Viele Schritte. Viele Leute. Unmutig sieht Löhr hinaus. Er liebt keine Störungen.

Doch statt des Verursachers des Getrappels erscheint plötzlich wieder der Junge in der offenen Tür des Lokals. Eine Sekunde sehen er und Löhr sich in die Augen. Es ist ein unansehnlicher Bengel mit einem Frettchengesicht, das vorwiegend aus Schneidezähnen und einer niedrigen Pickelstirn besteht. Und zack, springt er ins »Zero« hinein, zack, ist er im hinteren Bereich, vorbei an der Theke, hinter der Andrea traumverloren Gläser poliert, und verschwindet in den Toiletten. Er muss schon einmal hier gewesen sein und wissen, dass man durch ein Toilettenfenster hinaus in den Hinterhof kommt und dort, wenn man Glück hat, eine offene Kellertür findet.

»Wie gesagt, Frau Polizeiobermeisterin, ich habe nichts gesehen.«

»Aber Sie sitzen doch gleich neben der Tür, und er ist an Ihnen vorbeigelaufen!« Die Polizistin mit dem blonden Pferdeschwanz sieht auf ihn herab wie eine Volksschullehrerin auf einen begriffsstutzigen Siebenjährigen.

»Ich habe Zeitung gelesen«, erklärt Löhr geduldig.

»Aber wenn jemand in fünfzehn Zentimetern Abstand an einem vorbeirennt, dann schaut man doch mal auf!«

»Ich nicht«, sagt Löhr. Als er sieht, wie Zorn die anfängliche Fassungslosigkeit aus der Miene der Polizistin vertreibt, fügt er beschwichtigend hinzu: »Tut mir leid.«

Es ist einige Jahre her, da gab es hier eine ganz ähnliche Situation. Da saß er an genau demselben Tisch und las Zeitung, da stürmte statt eines pickligen Jungen eine junge Frau ins »Zero« und kurz hinter ihr ein Kerl mit einer Schrotflinte. Damals hat er sich eingemischt. Mit der Folge, dass ein Riesentheater mit Mord und Totschlag daraus wurde. Und eine verkorkste Liebesgeschichte als Zugabe. Heute tut Löhr alles, damit so etwas nicht noch einmal passiert.

»Na schön«, scheint die Polizistin beleidigt zu resignieren. »Vielleicht kann uns der Kellner ja eine Beschreibung geben.« Sie deutet auf Andrea, der gerade mit einem anderen Polizisten aus dem Toilettenbereich zurückkommt, wo er ihm das Fenster gezeigt haben wird, aus dem das Frettchen entkommen ist. Andrea war damals, als die junge Frau ins »Zero« stürmte, auch dabei. Er stand hinterm Tresen, polierte Gläser und kriegte beim Hinterherstarren den Mund nicht mehr zu. Die Frau war ziemlich attraktiv. Löhr erinnert sich gut an sie.

»Das wird er bestimmt«, sagt er laut zur Polizistin und sieht ihr hinterher, wie sie zum Ende des Tresens geht, wo ihr Kollege schon mit der Befragung von Andrea begonnen hat.

Löhr stemmt sich vom Tisch hoch, steht auf, faltet die Zeitungen zusammen und beginnt damit, die Rollläden der Außenfront herunterzulassen. Das tut er jede Nacht nach eins, wenn das »Zero« schließt und seitdem er es von Hugo, dem italienischen Vorbesitzer, übernommen hat.

Von Hugo übernommen hat er auch dessen Sohn Andrea, weil er den, wie Hugo sagte, nirgendwo anders unterbringen könne. Der sei so dämlich, dass es bei ihm nur zum Kellnern lange. Die Auffassung des Vaters, dass Andrea dämlich ist, teilt Löhr nicht so ganz; jedenfalls ist er als Kellner brauchbar, und unverzichtbar sogar als derjenige, der einen guten Kontakt zur nach wie vor italienischen Stammkundschaft pflegt. Doch mit der Geschäftsführung des Ladens, das sieht Löhr inzwischen ein, ist er offensichtlich überfordert. Seit Carla vor einem halben Jahr mit der Tageskasse verschwand, sucht Löhr einen Ersatz für sie, schiebt es aber immer wieder auf die lange Bank.

Er trägt die gelesenen Zeitungen noch zum Altpapierstapel, dann geht er zur Tür, dreht sich noch einmal zu Andrea um, der, deutet man seine Gesten, den beiden Polizisten offenbar einen ganzen Roman über das Frettchen erzählen kann.

»Schließt du ab, Andrea?«

»Klar, mach ich, Chef.«

»Und vergiss nicht, die Kühlung runterzustellen und alle Lichter auszumachen.«

»Nein, vergess ich nicht, Chef.«

»Nur nicht die Außenreklame. Die bleibt an.«

»Ich denke dran, Chef!«

Löhr verlässt das »Zero« und nimmt sich auf dem Nachhauseweg vor, Andrea morgen mal eine Standpauke zu verpassen. »Op d’r Dud nit!«, hört er sich laut den Satz seiner Mutter wiederholen, der sanft wie eine Botschaft aus weiter Ferne an sein inneres Ohr dringt. Da hat sie recht. Er kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn ihn jemand mit »Chef« anredet.

EINS

Das Himmelsrechteck über der Mozartstraße strahlt im durchsichtigen hellen Blau des frühen Morgens, was einen weiteren heiteren Frühlingstag verspricht. Allerdings ist es noch ziemlich kühl, und Löhr hat sich den dicken blau-grün-rot gestreiften Frotteebademantel übergezogen, um auf seinem Ansitz nicht frieren zu müssen. »Ansitz«, so nennt er den Korbstuhl im östlichen Winkel seines Balkons, von dem aus er seit etlichen Jahren das Treiben der Vögel am Himmel und in dem dreieckigen kleinen Park schräg unter dem Balkon zu beobachten pflegt.

Der Übergang in die »kontemplative Phase« seines Lebens, wie es sein philosophierender Freund Hubert Lantos einmal nannte, war Löhr leichtergefallen, als er es sich anfangs vorgestellt hatte. Die letzte Etappe seines Polizeidienstes allerdings war ein einziges Chaos gewesen; er hatte sich total verrannt, war blind und mit aufgeblähter Weltverbesserer-Brust in die Gerechtigkeitsfalle gerannt.

Dass sich inzwischen die halbe Welt darin befindet, kann ihn jetzt nicht mit Genugtuung erfüllen. Er hat erfahren, dass es eine Sackgasse ist, sich anderen gegenüber für moralisch überlegen zu halten und sich zum Richter über sie zu machen. Wenn man das Recht in seine eigene Hand nimmt, Selbstjustiz übt und dabei zum Mörder wird, wie er es damals wurde, folgt daraus nicht unbedingt so etwas wie ein Wohlbehagen.

Nicht etwa, dass er so etwas wie ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Von seinem Gewissen hat er seit seiner letzten Beichte nichts mehr gehört, zumindest nicht von der ihm eingetrichterten katholischen Spielart. Da war er dreizehn. Das Unschöne lag vielmehr darin, dass der Zorn, den er mit seiner Tat hatte ablassen wollen, sich nicht abschütteln ließ, sondern im Handumdrehen wieder da war. Ohne Hemmung hätte er gleich den nächsten Drecksack erschießen können, der meint, sich auf Kosten des Allgemeinguts bereichern zu können.

Man braucht kein Genie zu sein, um einzusehen, dass es keine Lösung ist, die Welt besser zu machen, indem man sie entvölkert. Da er aber auch als Polizist keinen erfolgversprechenden Weg zur Herstellung von Gerechtigkeit mehr sah, zumindest nicht in einer von Korruption beherrschten Stadt wie Köln, hatte er sich pensionieren lassen. Was gar nicht so einfach gewesen war. Das erste spontane, vom Zorn auf die Sinnlosigkeit der weltlichen Rechtsordnung diktierte Kündigungsschreiben nahm er auf Rat seines ihm in geistiger Verwandtschaft väterlich zugewandten Vorgesetzten Fischenisch zurück. Er hätte ohne einen nennenswerten Pensionsanspruch dagestanden. Also schob er im Einbruchsdezernat zähneknirschend noch ein Jahr Dienst nach Vorschrift, womit er zwar das Frühpensionsalter erreichte, sich aber bloß ein erbärmliches Einkommen sichern konnte.

Deshalb zuckte er nur ein ganz kleines bisschen, als ihm Hubert Lantos die Hälfte des Geldes anbot, das sie mit einem kühnen Spekulationscoup gemeinsam Gottfried Klenk abgenommen, also auf halbwegs legale Weise gestohlen hatten. Schließlich spielte Klenk im Kölner Korruptionskarussell eine überragende Rolle, und Löhr rechnete und rechnet es sich immer noch hoch an, ihn über Jahre zu seinem Intimfeind gemacht und am Ende über den Tisch gezogen zu haben.

Eine halbe Million ist ein zwar nettes, aber auch irgendwie zu dickes Polster, um es auf einem Sparbuch schrumpfen zu lassen. Sein Freund Lantos, der nicht nur Schachspieler, philosophierender Lebenskünstler, Familienvater und neben vielem anderen im Hauptberuf auch ein mit allen Wassern gewaschener Börsenzocker ist, wusste auch da einen Rat.

Lantos und er hatten sich durch ein Ereignis kennengelernt, an das Löhr nicht allzu gern zurückdenkt, weil es ihn an einen der Tiefpunkte seiner Trinkerkarriere erinnert. Bei einer Schlägerei, die er in mehr als angeheitertem Zustand vor einer Kneipe angezettelt hatte, war der zufällig vorbeikommende Hubert Lantos eingeschritten und hatte Löhr durch einen schlichten Schwitzkastengriff davon abgehalten, weiteres Unheil anzurichten. Da Lantos über die Autorität einer gewaltigen Hundert-Kilo-Statur verfügt, gab es für Löhr keinen Grund, ihm wirklich böse zu sein.

Beim anschließenden Versöhnungs-und-Kennenlern-Kölsch stellte sich heraus, dass Lantos sein Börsenmaklerbüro gleich neben Löhrs Stammcafé »Zero« auf der Engelbertstraße hatte. Seitdem hatten sie sich dort regelmäßig getroffen, und als irgendwann einmal feststand, dass Hugo, der Inhaber dieses Cafés, keinen rechten Spaß mehr an dem Laden hatte und sein Lebensende in seiner apulischen Heimat verbringen wollte, war es Hubert Lantos, der Löhr dazu riet und ihm dabei half, den Laden zu übernehmen.

Lantos also verdankt er die beste Entscheidung der letzten Jahre. Denn ohnehin war das »Zero« seit einiger Zeit schon zu seinem Wohnzimmer geworden – warum sich nicht ganz darin niederlassen? Zumal er damals mit Carla liiert war, die sich als ideale Geschäftsführerin erwies. Zum Wirt nämlich, so viel Realitätssinn besaß er damals immerhin, hat er wahrhaftig kein Talent. Dafür aber, und das zeigte sich bald, eines für den Müßiggang. Und als sein Freund Lantos ihm ein halbes Jahr nach der Übernahme des »Zero« bestätigte, ihm sei der Übergang in die »kontemplative Phase« seines Lebens glänzend gelungen, hatte er nichts gegen diese Sicht der Dinge einzuwenden gehabt.

Tief ziehende und allmählich kompakter werdende Schleierwolken verunreinigen das kräftiger werdende Blau des Himmels. Abgesehen davon, dass sie vielleicht ein herannahendes Tief ankündigen, stören sie Löhr, denn sie behindern die Beobachtung seines morgendlichen Lieblingsobjekts, den Flug der Mauersegler. Die Mauersegler sind im Lauf der letzten Jahre seine Favoriten geworden. Anfangs sind sie ihm gar nicht aufgefallen; bis dann ein Sommer kam, an dem der Himmel so voll von ihnen war, dass er gar nicht anders konnte, als hinaufzuschauen, und dann war er sehr schnell begeistert von ihren blitzschnellen Flugbewegungen mit den überraschenden Richtungsänderungen.

Doch dass in jenem Sommer so viele Mauersegler zu sehen waren, hat sich mittlerweile als ein zufälliges Ereignis erwiesen. Ihre Zahl in der Stadt ist drastisch zurückgegangen. Ganze sechs aus ihrem afrikanischen Winterquartier in den letzten Apriltagen zurückgekehrte Flitzer hat Löhr im Himmelsrechteck über seinem Innenstadtquartier gezählt. In den vergangenen Jahren sind es mal acht, mal zehn gewesen. Es braucht schon viel Glück, und das heißt vor allem günstige Brutbedingungen, wenn sich die Zahl Ende Juni, Anfang Juli durch die dann mitfliegenden Jungvögel verdoppeln soll.

Ein rascher Flügelschlag und ein schrilles »Tsi-da … tsi-da« ganz in der Nähe seines Balkons lenken Löhr von seiner Mauersegler-Schau ab. Er greift zu dem auf dem Abstelltisch neben ihm bereitliegenden Fernglas und wendet seine Aufmerksamkeit seinen zweitliebsten Vögeln zu, den Kohlmeisen. Sie bewohnen – natürlich neben Vertretern anderer Vogelarten und einigen Eichhörnchen – den kleinen Innenstadtpark gleich unter ihm.

Wobei »Park« ein sehr hochtrabender Begriff für das Dreieck vernachlässigten Rasens ist, das von einem Pisshäuschen in der Mitte beherrscht wird. Neben dem Pisshäuschen gibt es sechs von Sträuchern umstandene Parkplätze, und umgrenzt wird das Ganze von ein paar Bäumen. Genau genommen handelt es sich um achtzehn Platanen, sechs an der Basis des Dreiecks auf der Engelbertstraße, jeweils sechs an seinen beiden von der Mozart- und der Beethovenstraße gebildeten Schenkeln. Würde man den Stadtplan zurate ziehen, handelt es sich bei dem Dreieck nicht um einen von Parkplätzen gesäumten Pisshaus-Standort, sondern um einen »Platz«. Dem gaben die Stadtoberen vor ein paar Jahren, statt ihn wie sonst in Köln üblich mit Altglascontainern zuzustellen, sogar einen Namen: Yitzhak-Rabin-Platz.

Dass Löhr diesen Platz seiner Trostlosigkeit zum Trotz hartnäckig »Park« nennt, hat mit dessen Fauna zu tun. Und darin besonders eben mit den Kohlmeisen, die hier einen idealen Ort für ihre Brutstätten gefunden haben. Was wohl darauf zurückzuführen ist, dass andere vogelliebende Nachbarn im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Vogelhäuschen an den Stämmen der Platanen angebracht haben. Vogelhäuschen, die aus irgendeinem Grund bevorzugt von den Kohlmeisen benutzt werden.

Jetzt, Mitte Mai, ist die Zeit, in der die Meisenweibchen aus Grashalmen, Blättern und kleinen Federn ihre Nester in den Häuschen gebaut und darin ihre Eier abgelegt haben. Und sehr bald, vielleicht schon morgen, freut sich Löhr, fängt die Zeit an, in der für beide Eltern die Aufzucht der Jungen beginnt. Ganze Tage wird er dann mit dem Fernglas vor den Augen auf dem Balkon verbringen.

***

»Mist!« Schon zum zweiten Mal innerhalb der letzten Viertelstunde hat Leonie einen Plumeaubezug nicht straff genug zwischen den beiden Rollen eingelegt; sie muss die Mangel anhalten, ihn herausziehen und wieder neu einfädeln, damit es keine Falten gibt. Sie ist nicht konzentriert. Claudia, ihre Mutter, wirft ihr vom Bügeltisch aus einen kurzen Blick zu, sagt aber nichts. Sie weiß Bescheid. Leonie hat ihr alles erzählt.

Leonie versucht, sich zusammenzunehmen, doch so routiniert wie sonst geht ihr die Arbeit heute nicht von der Hand.

»Komm, wir machen ’ne Pause«, sagt ihre Mutter nach einer Weile. »War keine gute Idee, dass du hergekommen bist.«

»Ich dachte, die Arbeit lenkt mich ab.«

»Wann hat er sich das letzte Mal gemeldet?« Claudia schraubt die Thermoskanne auf und gießt beiden Kaffee in ihre Becher.

»Gar nicht mehr. Das letzte Mal heute Nacht so um halb zwei rum, als er mir alles erzählt hat. Danach nicht mehr.«

»Keine SMS? Keine WhatsApp? Nichts?«

»Nichts. Ich kann ihn auch nicht mehr erreichen. Wahrscheinlich hat er sein Handy weggeworfen oder zumindest die SIM-Karte.«

»Du denkst …?«

»Ja klar. Die Bullen sind ja nicht von gestern.«

»Aber in der Zeitung steht nichts über ihn.«

»Das heißt nichts.« Leonie starrt in das in ihrer Hand zitternde Schwarz des Kaffees, und ihr ist dabei wie Orpheus, der vom tainarischen Tor in den Styx blickt, bevor er hinab in Tartaros’ Reich steigt, um Persephone um Euridices Leben zu bitten. »Eurydices, oro, properata retexite fata.«

»Was sagst du?«

»Nichts. Ovid. Eigentlich müsste ich jetzt im Proseminar sitzen.«

Claudia seufzt. Dass ihre Tochter Altphilologie studiert, kann sie immer noch nicht begreifen. Sie war doch immer ein so lebenslustiges Kind. »Also, was denkst du?«, fragt sie laut.

»Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass er es war«, sagt Leonie.

»Wenn er es nicht war, warum versteckt er sich dann?«

»Racial Profiling! Ist doch ganz klar. Samir weiß ganz genau, wie so was läuft. Bei jeder Kontrolle ist er immer der Erste, den die Bullen sich rausgreifen.«

»Und du meinst, sie picken sich ihn als Haupttatverdächtigen raus, weil …«

»Weil er ein Araber ist. Was sonst? Deshalb will er die Ermittlungen abwarten, und zwar so lange, bis sie den Täter gefunden haben. Sonst stecken sie ihn wochenlang in U-Haft. Hätte ich auch keinen Bock drauf.«

Claudia nickt vor sich hin, überlegt. »Dann wartest du vielleicht besser auch ab, bis –«

»Nein! Auf keinen Fall! Das halte ich nicht aus. Ich muss ihn sehen und ihn fragen, ob er es war oder nicht.«

»Gerade hat du noch gesagt, er war es nicht.«

»Ich will es von ihm selbst hören!«

»Verstehe«, murmelt Claudia. »Dazu müsstest du ihn aber erst mal finden. Hast du überhaupt keine Idee, wo er sein könnte?«

»Keine Ahnung. Wahrscheinlich bei irgendwelchen syrischen Freunden oder Verwandten. Aber von denen kenne ich keinen einzigen. Wir haben uns immer nur alleine getroffen.«

Claudia trinkt ihren Kaffee aus, will den Becher hinter sich auf die Waschmaschine stellen, doch hält sie in der Bewegung inne, der Kaffeebecher schwebt in der feuchten Luft der Wäscherei. »Dann bräuchten wir vielleicht so etwas wie einen Privatdetektiv«, sagt sie nachdenklich.

»Also echt! Sind wir etwa Millionäre oder so was?«

***

»Jakob! Wenn wir da nicht bald was unternehmen, geht das ganze Viertel den Bach runter! Und zwar schneller, als wir hinterhergucken können!«

»Wir?«, fragt Löhr unschuldig und nimmt einen Schluck von seinem Mittags-Sancerre.

»Ja, wir im Kwartier Latäng!« Manni ist der Inhaber eines relativ neuen Ladens auf der Zülpicher Straße, dessen Name Löhr sich nicht merken kann. Er weiß nur, dass er an die Traditionskneipe »Oma Kleinmann« auf der Zülpicher Straße anschließt, dass darin alle möglichen Cocktails serviert werden und dort vor Urzeiten in einer der unzähligen Vorgängerkneipen ein Wirt namens Kümmel hinter der Theke stand. Ein Wirt, an den Löhr lebhafte Erinnerungen hat, weil der seine Kaschemme lange über die Sperrstunde hinaus offen hielt und sie deshalb eine Zeit lang die Heimat vieler Nachtschwärmer war, zu denen auch Löhr in seiner Jugend einmal gezählt hat.

»Ich wüsste nicht, dass das ›Zero‹ zu eurem Kwartier Latäng gehört«, antwortet Löhr und stellt sein Glas vor sich ab. »Und wenn, würde ich damit ganz schnell umziehen, das ist nämlich schon längst den Bach runtergegangen, euer Kwartier Latäng.«

»Ha-ha«, lacht Manni künstlich. Er ist ein Mann Ende dreißig, dessen Mondgesicht und dickbäuchiger Körper von hoffnungsloser Euphorie erzählen. »Natürlich gehört das ›Zero‹ dazu! Das ist doch höchstens fünfhundert Meter von der Zülpicher Straße entfernt. Und warum sonst hat sich der Junge gestern Nacht so gut da drin ausgekannt, dass er abhauen konnte?«

Er tippt auf den eine halbe Seite füllenden Bericht im Lokalteil des »Stadt-Anzeigers«, der zwischen ihnen ausgebreitet auf Löhrs Stammtisch im »Zero« liegt. Der Junge mit dem Frettchengesicht, der im Artikel »Sascha aus Efferen« heißt, soll, kurz bevor er hier auftauchte, bei einer Schlägerei vor einem Sushi-Laden auf der Zülpicher Straße dabei gewesen sein, bei der ein Achtzehnjähriger erstochen wurde, ein »Jürgen B. aus Düren«.

»Absoluter Zufall«, antwortet Löhr, »dass sich eins von euren Landeiern mal hierher verirrt.«

»Ha-ha! Landeier!«, lacht Manni ebenso künstlich wie zuvor, diesmal schwabbelt sein Doppelkinn mit. »Aber jetzt mal im Ernst, Jakob. Wir müssen da alle zusammenhalten, und vor allem müssen wir was unternehmen. So geht das nicht weiter.«

»Wer ist denn überhaupt ›wir‹?«, erkundigt sich Löhr mit kaum verhohlenem Desinteresse und greift wieder zu seinem Weinglas.

»Wir? Das sind Wirte und Hausbesitzer aus dem Kwartier. Und jetzt haben wir auch noch die Stadtdirektorin dazu gekriegt, sich für unsere Interessen einzusetzen.«

»Oh, là, là, die Stadtdirektorin!« Löhr lässt seinem Hohn jetzt freien Lauf. »Da muss es sich ja um was Wichtiges handeln. – Um was denn eigentlich?«

»Zuallererst müssen wir unbedingt was gegen den Drogenhandel im Kwartier unternehmen, damit es nicht weiter zu solchen Messerstechereien wie heut Nacht kommt. Und mittel- und langfristig wollen wir gegen die Geldwäsche im Kwartier vorgehen.«

»Geldwäsche?«, tut Löhr ahnungslos. »Noch nie von gehört.«

»Jetzt mach doch keinen auf doof, Jakob! Du warst mal Kriminalpolizist. Du müsstest doch wissen, wie so was läuft.«

Löhr lehnt sich zurück, übergeht großzügig die peinliche Erwähnung seines früheren Berufs und nimmt noch einen Schluck Sancerre. »Erzähl du es mir, Manni.«

»Mindestens ein Drittel der Läden im Kwartier ist bloß dazu da, Geld zu waschen. Den Inhabern kommt es überhaupt nicht darauf an, ob das Geschäft läuft oder nicht, die stecken Drogengeld da rein und manipulieren die Umsätze nach oben.«

»Ja und? Was schert euch das? Soll sich doch die Steuerfahndung drum kümmern.«

»Das meint die Stadtdirektorin auch und will die Sache der Staatsanwaltschaft vortragen.«

»Alle Achtung, das ist doch schon mal was!«, höhnt Löhr, der eine ziemlich präzise Vorstellung von den Mitteln und Wegen hat, wie Kölner Staatsanwaltschaften solches Ansinnen im Sande verlaufen lassen können, je nachdem, in welcher Liga die Geldwäscher spielen.

»Aber bis die was unternehmen, wollen wir nicht warten.« Mannis Ton überschlägt sich vor Eifer. »Wir wollen eine Art Bürgerinitiative gründen, recherchieren, welcher Laden wem gehört und ob die Umsätze darin realistisch sind oder nicht, und anschließend Unterschriften sammeln, um bei der Stadt eventuell eine Milieuschutzsatzung zu beantragen.«

»Donnerwetter!«, sagt Löhr bloß.

»Ich wusste doch, dass das was für dich ist, Jakob! Du hast noch ein Kämpferherz! Also bist du dabei?«

»Ich werd es mir überlegen«, sagt Löhr, der nicht im Traum daran denkt, es sich zu überlegen. Er tauscht mit Manni noch ein paar Belanglosigkeiten aus, und während er ihm beim Hinauswatscheln zuschaut, wandern seine Gedanken zurück zu dessen Laden auf der Zülpicher Straße, als der noch unter der Regie Kümmels stand.

Kümmel war ein langer, spindeldürrer Alkoholiker mit einer Glatze, auf der ein paar dünne Haarsträhnen klebten, als habe er sie mit Spucke daran festgepappt. So undefinierbar wie die Farbe dieser Haarsträhnen war Kümmels Alter, doch musste er in den siebziger Jahren in Anbetracht seiner Berufskarriere schon so alt wie das Jahrhundert gewesen sein. Denn fragte man ihn danach, verdiente seine Berufslaufbahn tatsächlich den Namen Karriere; er hatte in seiner Profession alles erreicht, was es in seinen Augen überhaupt zu erreichen gab: Etliche Jahre lang hatte er nichts weniger als die Position des Oberkellners im Führerhauptquartier Wolfsschanze inne.

Wenn Kümmel einem das Kölsch gebracht und dafür zwei Striche auf den Deckel gezaubert hatte – ein Doppelkorn für ihn selbst war in jeder Kölsch-Bestellung inbegriffen – und wenn man ihn zusätzlich zum obligatorischen noch zu einem Extra-Korn einlud und er hatte ein wenig Zeit, dann setzte er sich mit an den Tisch und erzählte mit vor Ergriffenheit bebender Stimme, mit welch dankbarem Blick ihn der Führer bedachte, wenn er, Kümmel, der Oberkellner, die Ehre hatte, ihm seine Eiernockerln mit grünem Salat zu servieren. Augen hatte der! Augen! Kümmels Stimme brach, wenn er sich an die Augen seines Führers erinnerte, und Tränen rannen über seine dauerentzündeten, ausgetrockneten Augenlider, wenn er wiederholte, was der Führer zu ihm sagte, wenn er den leeren Teller abservierte. »Ganz vorzüglich, Kümmel! Ganz vorzüglich!«

Es gab Nächte, da ging man zu Kümmel, nur um ihn zu einer seiner Führer-Geschichten zu animieren, auch wenn der Deckel anschließend eine Menge kostete. Der Renner war die, in der Hitler in einer Ju 52 zu Mussolini nach Italien flog. Kümmel war mit an Bord und hatte das Pech, bei einem Luftloch des Führers geliebten Apfeltee über dessen Hosenbeine zu verschütten. »Und was, glaubt ihr, passiert?« Kümmel war ein begeisterter Erzähler und pflegte an dieser Stelle immer eine längere Kunstpause zu machen. »Nichts passiert! Nichts! Er hat mich nicht angeschrien, sondern begütigend seine Hand auf meinen Arm gelegt und gesagt: ›Ist nicht Ihre Schuld, Kümmel.‹« Kümmel legte dann eine weitere Kunstpause ein, sah sich erwartungsvoll in der Runde seiner Zuhörer um und sagte mit wehmutsvoll bebender Stimme: »Ja, so war er, mein Führer!«

Löhr leert seinen Sancerre, betrachtet nachdenklich das leere Glas, verscheucht den Gedanken, sich ein zweites zu genehmigen, und versucht stattdessen zu ergründen, warum ihm diese viele Jahre zurückliegende Kümmel-Geschichte in den Kopf gekommen ist. Sicher, dass Manni jetzt im selben Laden überteuerte Cocktails anbietet, war der Anstoß für diese Erinnerung an eine Zeit, in der es noch leibhaftige Nazis gab und in der man es noch lustig fand, sich von ihnen Geschichten erzählen zu lassen. Doch passiert es ihm nicht in der letzten Zeit ein bisschen zu oft, dass seine Gedanken sich in der Vergangenheit verlieren? Und ist das nicht ebenso wie seine ständigen kleinen Selbstgespräche ein Anzeichen dafür, dass er allmählich alt wird?

»Künnt dat nit dat Alter sin?«, hört er sich prompt den Satz seiner Mutter wiederholen, den sie in ihren letzten Lebensjahren vor sich hin murmelte, um sich das eine oder andere Gebrechen zu erklären.

***

Im Café »Zero« war sie noch nie. Das ist ein Laden, in den Leute in ihrem Alter einfach nicht gehen, das ist eher was für Alte, Zeitungsleser, Schachspieler und so. Von sich aus wäre sie nie auf die Idee gekommen, da reinzugehen. Heute muss sie. Meint jedenfalls ihre Mutter.

Ob die mit ihrer Idee richtigliegt – Leonie hat da Zweifel und wenig Hoffnung, dass es etwas bringt, einen pensionierten Kriminalpolizisten in die Sache mit reinzuziehen, auch wenn es ein Verwandter ist. Sie selbst kennt diesen »Onkel Jakob« überhaupt nicht, zumindest nicht bewusst. Bestimmt hat sie ihn als Kind oder Jugendliche mal kennengelernt, er soll, sagt Claudia, früher ein richtiger Familienmensch gewesen sein. Erinnern kann sie sich an ihn und Begegnungen mit ihm aber nicht.

Das »Zero« ist größer, als man von außen beim Vorübergehen erkennen kann. Denn an den vorderen Teil, in dem ein halbes Dutzend Tische steht, schließt, durch eine massige dunkle Holztheke abgetrennt und etwas höher liegend, ein fast ebenso großer Raum mit weiteren Tischen an. An denen sitzt im Augenblick niemand, im vorderen Teil dagegen sind alle Tische besetzt, und an dem gleich neben dem Eingang erkennt sie denjenigen, den ihre Mutter ihr als kompetenten Helfer empfohlen hat, jedenfalls entspricht er ihrer Beschreibung: ein etwas rundlicher Mann Anfang sechzig, mit noch vollen, an den Schläfen ergrauten Haaren und einem nicht unfreundlichen Durchschnittsgesicht, in dem eine etwas knollige und leicht gerötete Nase das auffälligste Merkmal ist. Die Röte der Nase, hat Claudia sie aufgeklärt, ist nicht etwa auf eine Erkältung, sondern auf langjähriges Weintrinken zurückzuführen, und ihre leicht knollige Form ein Familienerbe der Löhrs. Leonie ist froh, dass dieses Merkmal bei ihr rezessiv ist.

»Hallo, Onkel Jakob. Ich bin die Leonie.«

Der Angesprochene schaut von dem leeren Weinglas auf, das er unschlüssig und mit nachdenklicher Miene in der Hand gedreht hat. »Onkel?«

»Ja, meine Mutter Claudia ist eine Tochter Ihrer Cousine Fränsel …«

»Fränsel?«

Der Mann scheint nur Fragen zu haben.

»Fränsel ist eine Tochter Ihres Bruders Georg …«

»Georg. Verstehe«, sagt der Mann und hebt dabei sein leeres Glas demonstrativ über seinen Kopf, offenbar ein Zeichen an die Bedienung, ihm ein neues zu bringen. »Also sind Sie eine Nichte zweiten oder dritten Grades – bestenfalls.«

»Was heißt ›bestenfalls‹?«

»Na, wenn sich unser Verwandtschaftsverhältnis überhaupt bestätigen lässt. – Wie war noch mal Ihr Name?«

Nachdem sie ihm alles erzählt hat, schüttelt Jakob Löhr, der nicht ihr Onkel, sondern, wie er sagte, »bestenfalls« so etwas wie ihr Großonkel ist, ohne ein sichtbares Anzeichen von Bedauern den Kopf.

»Es tut mir leid, Leonie, dass ich Ihnen nicht helfen kann«, sagt er und trinkt den letzten Rest des Weißweins, den der Kellner ihm vor einer Viertelstunde gebracht hat. »Aber ich bin seit Jahren raus aus dem Geschäft. Und vor allem bin ich raus aus dem Alter, in dem man Lust hat, tagelang in der Gegend rumzulaufen, Fragen zu stellen und Türen einzutreten.«

»Türen eintreten?«

»Na, bei den Leuten, mit denen man es in so einem Fall zu tun hat …«

»Sie meinen, weil mein Freund Syrer und deswegen schon per se kriminell ist, oder wie soll ich das verstehen?« Leonie lässt die Vorsichtshinweise ihrer Mutter außer Acht. Bei diesem Kerl, der »bestenfalls« ihr Großonkel ist, handelt es sich tatsächlich, da hat Claudia richtig vermutet, um einen alten und offenbar auch zum Rassisten gewordenen Eigenbrötler.

»Nein«, antwortet Jakob Löhr. »Da haben Sie mich falsch verstanden. Ihr Freund ist in diesem Fall ja nicht der einzige Tatverdächtige. Es handelt sich um eine ganze Gruppe von jungen Männern. Und die haben offenbar alle was mit Rauschgifthandel zu tun. Das meinte ich.«

»Samir hat nichts mit Rauschgifthandel zu tun! Er hat das Zeug noch nie angepackt!«

»Tut mir leid. Ich kann Ihnen trotzdem nicht helfen. Außerdem muss ich jetzt los. Ich bin verabredet und schon zu spät.« Jakob Löhr stemmt sich aus seinem Stuhl.

Das war’s also mit der Idee ihrer Mutter. Keinen Millimeter hat dieser »Onkel Jakob« sie an sich herangelassen, ist stur beim »Sie« geblieben. Weder sein familiäres noch sein kriminalistisches Interesse hat sie zu wecken vermocht; die ganze Zeit über hatte sie den Eindruck, dass er sich mehr für seinen Wein als für ihre Geschichte interessiert.

So hat das keinen Zweck. Sie muss ihre Trumpfkarte ziehen. Der letzte Pfeil aus dem Ideenköcher ihrer Mutter. Sie senkt den Kopf, aber nicht ganz, sondern so, dass Jakob Löhr sehen kann, wie ihr ein oder zwei Tränen die Wangen herunterlaufen.

»Na, na«, sagt der Großonkel, klingt dabei aber nicht sonderlich tröstend.

»Ich habe Angst!«, piepst Leonie.

»Dass Ihr Freund in U-Haft kommt? Wenn er’s nicht war, kommt er da auch schnell wieder raus.«

»Nicht deswegen …«

Leonie kramt ihr Handy aus der Handtasche, öffnet die App mit den SMS, dreht das Handy um und zeigt Jakob Löhr eine SMS. Der beugt sich zum Handy hinab und liest.

»Wer hat das geschrieben?«

»Einer von denen, die bei der Geschichte dabei waren.«

»Und wie kommt er an Ihre Handynummer?«

»Er wird Samir gezwungen haben, sie ihm zu geben.«

Jakob Löhr sieht sie an, an seiner Miene ist nicht abzulesen, was er denkt. Trotzdem hat Leonie das Gefühl, einen Treffer gelandet zu haben.

»Na schön«, sagt Jakob Löhr. »Ich werde es mir überlegen.«

***

Das »Ludari« ist ein von Neapolitanern geführtes Restaurant auf der Severinstraße. Es hat die Form eines Schlauches, und seine Möblierung ist dieser Form angepasst. Das heißt, dass es nur im etwas breiteren Eingangsbereich wenige einzelne Tische für zwei Personen gibt; dafür hat man im Inneren, wo es enger wird, zwei lange Tische hintereinandergestellt, an deren Seiten jeweils vier bis sechs Personen Platz haben. Ein bisschen erinnert das an den Speisesaal einer Jugendherberge, wird aber durch die mediterrane Anmutung des Lokals und die Fröhlichkeit des Personals mehr als wettgemacht. Ein-, manchmal zweimal in der Woche trifft sich Löhr hier mit Hubert Lantos zum Mittagessen.

Lantos sitzt bereits am vorderen Ende des zweiten langen Tischs, der ansonsten mit sechs jungen Männern besetzt ist, die allesamt hellblaue Hemden tragen und sich, wie Löhr scheint, auch sonst verblüffend ähneln. Jungmanager in der Mittagspause und wahrscheinlich alle aus dem gleichen Betrieb. Blaue Hemden sind da offenbar Berufsuniform.

Während er sich auf den freien Stuhl gegenüber Lantos setzt, beobachtet er die jungen Männer einen Moment lang aus den Augenwinkeln, und dabei geht ihm auf, worin ihre Ähnlichkeit besteht: Die Entspanntheit, die sie alle zur Schau tragen, ist zu entspannt und könnte das Gegenteil zu verbergen suchen. Wahrscheinlich würden sie sich am liebsten, vermutet Löhr, gegenseitig an die Gurgel springen. Sicher ist ein ganzer Stab von Betriebspsychologen damit beschäftigt, dass sie es nicht wirklich tun. Der Begriff »Unternehmenskultur« kommt ihm in den Sinn.

»Du machst wieder dein Griesgramgesicht!«, begrüßt ihn Lantos.

Löhr zuckt die Schultern. Da er sich verspätet hat, hat Lantos schon eine Flasche Wasser und Wein geordert. Meist trinken sie hier einen offenen Falanghina, einen frischen Weißen aus Kampanien. Löhr schenkt sich aus der Karaffe in das vor ihm stehende Wasserglas ein. Weingläser gibt es hier nur zu besonderen Anlässen.

»Also, was ist los mit dir?«, fragt Lantos, nachdem er bei der rundlichen Kellnerin für sie beide Spaghetti vongole bestellt hat, ohne Löhr zu fragen, ob er einverstanden ist. Denn er weiß, dass Löhr hier immer mit Lantos’ Bestellungen einverstanden ist, weil er sich im Gegensatz zu ihm mit der italienischen Küche auskennt und sowieso den besseren Geschmack hat.

Obwohl er zehn Jahre jünger ist als Löhr, sieht der in dem massigen Mann, der seine langen blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hat, so etwas wie einen älteren Bruder. Manchmal kommt ihm das ein wenig merkwürdig vor, aber dann denkt er sich, warum ein jüngerer Mann nicht über mehr Lebenserfahrung und Weisheit verfügen sollte als er. Das tut Lantos zweifellos, und Löhr weiß ihn genau deswegen zu schätzen. »Was soll los sein?«, antwortet er. »Nichts ist los.«

»Hat das mit der Geschichte gestern Nacht auf der Zülpicher Straße zu tun? Im ›Stadt-Anzeiger‹ stand, dass ein Verdächtiger durchs ›Zero‹ abgehauen ist …«

»Na und?«, sagt Löhr. »Was hab ich damit zu tun?«

»Die Anwohner und Wirte in der Gegend sind sauer und wollen gegen die Drogenkriminalität in eurem Viertel auf die Barrikaden gehen.«

»Das ist nicht mein Viertel! Fängst du jetzt auch noch damit an? Das ›Zero‹ gehört nicht zu deren Remmidemmi-Meile! Mit dem Pöbel hab ich nichts zu tun und will ich nichts zu tun haben.«

Lantos entgegnet nichts, trinkt und sieht Löhr dabei durch sein Glas hindurch an. Obwohl oder vielleicht weil sich seine Miene dadurch leicht verzerrt, glaubt Löhr so etwas wie Mitleid darin zu erkennen. Mitleid! Mitleid kann er nicht gebrauchen. Braucht er auch nicht. Er ist in keiner bemitleidenswerten Situation. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. So gut wie jetzt ist es ihm noch nie gegangen. »Es gibt keinen Grund, mich zu bemitleiden«, sagt er giftig.

Lantos antwortet nicht gleich. Nachdem er sein Glas abgestellt hat, wendet er seinen Blick von Löhr ab, faltet seine vor ihm liegende Papierserviette zuerst auseinander, dann wieder zusammen. »Du kommst mir manchmal nur ein bisschen verbiestert vor, das ist alles«, sagt er sanft und leiser, als er sonst spricht.

»Da täuschst du dich«, lenkt Löhr ein. »Ich bin nicht verbiestert. Ich werde nur ein bisschen ungehalten, wenn mir einer in die Quere kommt.«

»Kann es sein, dass bei dir in den letzten ein, zwei Jahren das Gefühl, die Leute würden dir in die Quere kommen, stärker geworden ist?«

Misstrauisch nimmt Löhr den vorsichtigen Ton seines Freundes wahr. Innerlich stellt er vorsichtshalber schon mal die Borsten auf, bleibt aber bei seinem versöhnlichen Ton: »Nicht mehr als früher. Ich wüsste auch nicht, wieso.«

»Ach nein!«, winkt Lantos mit einer wegwischenden Geste ab. Aber dann sieht er Löhr ernst an. »War nur so ’ne Idee. Ich hatte schon Angst, aus dir wird allmählich ein Eigenbrötler, ein Menschenfeind, der sich von allen und allem zurückzieht, einer, den die Realität nicht mehr interessiert. – Aber die Angst ist wohl übertrieben.«

»Echt übertrieben!«, sagt Löhr, jetzt doch ein wenig gereizt. »Ich will nichts weiter als meine Ruhe haben.«

»Okay. Du willst deine Ruhe haben«, bestätigt Lantos in einem Ton, als wäre das Thema damit abgeschlossen.

»Ja, genau. Ich will meine Ruhe haben. Mein kontemplatives Leben führen. Der Ausdruck stammt von dir. Das hast du für mich erfunden, das ›kontemplative Leben‹.«

»Stimmt«, sagt Lantos und trinkt noch einen Schluck Wein. »Als du deinen Balkon und den ›Park‹ darunter entdeckt hast, fiel mir Voltaires ›Candide‹ ein; der wollte auch, nachdem er das ganze Elend der Welt erlebt hat, nur noch seinen Garten bestellen.«

»Genau«, sagt Löhr, leert sein Glas und schenkt sich ein neues ein. »Die Welt ist am Arsch. Candide bestellt seinen Garten, und ich hüte meinen Park.«

***

Die Mauersegler sind heute Abend in voller Koloniestärke unterwegs.

Die durch das Himmelsrechteck über ihm sausenden Vögel zu zählen, kommt ihm allmählich wie eine ehrgeizige, aber wohl eher sinnlose, weil unendliche Aufgabe vor. Immer wieder muss er von vorn anfangen, wenn wie aus dem Nichts wieder ein zusätzlicher Vogel erscheint. Er kann es so oft versuchen, wie er will, über äußerst unsichere sechs Exemplare kommt er auch heute Abend nicht hinaus.

Ein Schwall Wehmut zieht durch Löhrs Brust, als ihm einfällt, dass es nur die wenigen Sommermonate sind, in denen er sie beobachten kann. Jedes Jahr pünktlich Ende Juli, spätestens am ersten August, werden sie so plötzlich vom Himmel verschwunden sein, wie sie Ende April aufgetaucht sind.

Die plötzlich aufscheinende traurige Endlichkeit lässt ihn an das Gespräch mit Lantos zurückdenken. Hat Lantos ihn durchschaut? Hat er etwas in ihm entdeckt, das er bisher noch nicht über sich selbst wusste? Kann es sein, dass er ihn auf eine Entwicklung gestoßen hat, die er an sich nicht nur übersehen hat, sondern gar nicht wahrhaben will? Ist er wirklich dabei, sich von der Welt abzukapseln, ein eigentlich einsamer Eigenbrötler und ein Menschenfeind zu werden?

Worte und Sätze des Gesprächs mit Lantos im »Ludari« kreisen den ganzen Nachmittag schon in seinen Tagesgedanken wie Fliegen in einer Glasglocke. Ebenso geht es ihm mit dem Echo des Hilferufs seiner Großnichte – oder welchen Verwandtschaftsgrad dieses Mädchen auch haben mag. Er bekommt es nicht aus dem Kopf. Etwas unternommen hat er bisher nicht. Genauso wenig hat er sich nach einer neuen Geschäftsführerin fürs »Zero« umgesehen. Obwohl Lantos ihm im »Ludari« zu beidem dringend geraten hat. Darüber, dass er sich nicht um die Geschichte kümmern will, in die der Freund dieses Mädchens verwickelt ist, war er besonders empört, und als Löhr immer weitere Argumente dafür vorbrachte, sich da herauszuhalten, ist er am Ende sogar wütend geworden, was bei Lantos sonst so gut wie nie vorkommt.

»Mach et su wie Goldschmidts Jung«, seufzt er leise einen der Wahlsprüche seiner Mutter in sich hinein, fragt sich aber gleichzeitig mit leise grummelnder Besorgnis, wie lange er es noch durchhalten soll, sich aus allem rauszuhalten, wenn selbst sein bester Freund ihn dermaßen unfreundlich bedrängt.

Trotzig richtet er den Blick vom Himmel hinunter auf seinen Park und wendet die Aufmerksamkeit dem Getriebe an den Meisenkästen zu. Der Morgen bis zum Mittag und der frühe Abend bis kurz vor Einbruch der Dämmerung sind die Zeiten, an denen hier am meisten los ist. In vielen der Kästen scheint schon die Brut geschlüpft zu sein, denn die Elternvögel fliegen sie ununterbrochen an. Immer tragen sie dabei etwas im Schnabel; wenn Löhr sein Fernglas scharf stellt, erkennt er Insektenlarven oder ähnliches Getier.

Am Anfang seiner Beobachterkarriere hat ihn das gewundert und sogar ein bisschen abgestoßen, denn er kannte Meisen bis dahin nur als emsige Körnerfresser – oder wollte sie so kennen, also als überzeugte Vegetarier. Das hielt er für löblich, denn es schien ihm den friedfertigen Charakter dieser putzigen Vögel unter Beweis zu stellen. Inzwischen weiß er, dass es mit der Friedfertigkeit der Kohlmeise im Allgemeinen nicht weit her ist und dass sie im Besonderen zum blutrünstigen Fleischfresser wird, wenn es gilt, ihre Jungen aufzuziehen. Denn die brauchen keine schlappe Körnerpampe, sondern hoch konzentriertes Protein, um schnell groß zu werden.

Als Vogelliebhaber, hat Löhr gelernt, muss man auch schon mal Abstriche an dem einen oder anderen menschenfreundlich gemeinten Vorurteil machen. Vögel sind schließlich keine Menschen. Wie umgekehrt natürlich das Gleiche gilt.

Wenn sich dein Kanaken-Freund bei dir meldet, sag ihm, er soll bei den Bullen die Schnauze halten. Sonst schlitzen wir zuerst den und dann dich auf!

Ohne dass er es will, kommt ihm die SMS wieder in den Sinn, die ihm diese Großnichte gezeigt hat – ihr Name fällt ihm gerade nicht ein. Sie hat nichts weiter dazu gesagt, und er hat nichts weiter dazu gefragt. Hätte er vielleicht besser getan. Denn irgendetwas kann damit nicht stimmen. Der Verfasser scheint davon auszugehen, dass dieser Freund, dessen Namen er vergessen hat, bereits von der Polizei kassiert worden ist. Aber das kann nicht sein, sonst würde sie davon wissen. Sie behauptet aber, nichts zu wissen. Merkwürdig. Wenn sie will, dass er ihr hilft, warum belügt sie ihn dann? Oder lügt sie gar nicht, und die Geschichte ist ganz anders, ist viel komplizierter?

Ein Meisenmännchen, das er schon ein paar Minuten lang beobachtet, zieht jetzt seine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Täuscht er sich, dass es sich jetzt schon sehr viel länger als sonst üblich auf dem Dach seines Häuschens aufhält und auf den Abflug seiner Partnerin wartet? Was ist darin los? Der männliche Vogel kommt ihm irgendwie nervös vor. Spielt sich im Inneren des Kastens möglicherweise ein Drama ab?

Löhr zieht das Fernglas zu sich, hebt es an seine Augen und stellt auf den Meisenmann scharf, der etwas Larvenähnliches im Schnabel trägt. Das Weibchen streckt den Kopf aus dem Loch und schwirrt eine Sekunde später ab. Im gleichen Augenblick hüpft das Männchen vom Dach ins Vogelhaus. Löhr atmet auf. Es ist alles in Ordnung und der Park unter ihm die beste aller Welten.

***

Warum kommen die meisten der Leute, die hier arbeiten, auch an ihren freien Tagen her? Das ist irgendwie komisch. Es gibt für sie weder Freibier noch irgendwelche anderen Vergünstigungen. Vielleicht, denkt Leonie, ist der »Stiefel« für sie zu einer Art Heimat geworden.

Die Leute, mit denen sie hier zusammenarbeitet, und die Gäste, die hier regelmäßig verkehren, sind so etwas wie ihre Familie. Oder Familienersatz oder so was. Vielleicht liegt es an den öden Studentenbuden, in denen sie wohnen. Überall – an der Theke und den Tischen – sieht sie ihre Kolleginnen und Kollegen mit anderen Gästen zusammenhocken, trinken und quatschen; einige, meist die Jungs, verfolgen dabei mit einem halben oder einem Viertelauge das Fußballspiel, das auf den überall herumhängenden Bildschirmen übertragen wird.

Leonie gehört nicht zu denjenigen, die an ihren freien Tagen in den »Stiefel« kommen. An zwei Abenden in der Woche jobbt sie hier von sechs Uhr nachmittags bis ein Uhr nachts als Kellnerin; darüber hinaus hat sie kein Bedürfnis, in diese Kneipe zu gehen, obwohl sie sie für einen prima Laden hält, einen jedenfalls, in dem nicht die üblichen Dumpfbacken verkehren, die ansonsten die Lokale auf der Zülpicher Straße bevölkern.