22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein Lob der Freundschaft als Lebensform: Geoffroy de Lagasnerie, Didier Eribon und Édouard Louis Freundschaft lässt sich weder beschließen noch vertraglich regeln. Sie entzieht sich der gesellschaftlichen Ordnung, die Paarbeziehung und Familie ins Zentrum stellt. Darin besteht ihre subversive Kraft als Ort der Zugehörigkeit, der Identität und Kreativität. Mit Didier Eribon und Édouard Louis entwickelte Geoffroy de Lagasnerie eine Freundschaft, der er in seinem Buch »3 - Ein Leben außerhalb« ein bewegendes Porträt widmet. Sie ist der Ausgangspunkt für seine Gedanken über die Rolle von Freundschaft in Politik und Gesellschaft, über die Möglichkeiten, freiere Lebensformen zu entfalten und uns immer wieder neu zu entwerfen. Von Aristoteles über Montaigne und Michel Foucault hat sich eine Philosophie der Freundschaft entwickelt, die Geoffroy de Lagasnerie auf persönliche und originelle Weise fortschreibt. Sein Buch ist eine Ermutigung und eine Quelle der Inspiration.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Geoffroy de Lagasnerie

3 – Ein Leben außerhalb

Über dieses Buch

Freundschaft lässt sich weder beschließen noch vertraglich regeln. Sie entzieht sich der gesellschaftlichen Ordnung, die Paarbeziehung und Familie ins Zentrum stellt. Darin besteht ihre subversive Kraft als Ort der Zugehörigkeit, der Identität und Kreativität.

Mit Didier Eribon und Édouard Louis entwickelte Geoffroy de Lagasnerie eine Freundschaft, der er in seinem Buch »3 – Ein Leben außerhalb« ein bewegendes Porträt widmet. Sie ist der Ausgangspunkt für seine Gedanken über die Rolle von Freundschaft in Politik und Gesellschaft, über die Möglichkeiten, freiere Lebensformen zu entfalten und uns immer wieder neu zu entwerfen.

Von Aristoteles über Montaigne und Michel Foucault hat sich eine Philosophie der Freundschaft entwickelt, die Geoffroy de Lagasnerie auf persönliche und originelle Weise fortschreibt. Sein Buch ist eine Ermutigung und eine Quelle der Inspiration.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

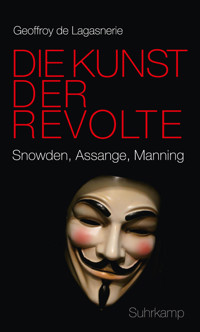

Geoffroy de Lagasnerie, geboren 1981, zählt zu den wichtigsten Intellektuellen Frankreichs. Er ist Professor für Philosophie und Soziologie an der École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Seine Bücher, hauptsächlich zur politischen, Sozial- und Rechtsphilosophie, wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter in Deutsch »Die Kunst der Revolte« (2016), »Verurteilen« (2017), »Denken in einer schlechten Welt« (2019) und zuletzt »Die unmögliche Kunst« (2022). 2016 erhielt er den Prix de l’Écrit Social. Geoffroy de Lagasnerie lebt in Paris.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel ›3: Une aspiration au dehors‹ bei Éditions Flammarion, Paris

Copyright © 2023, Geoffroy de Lagasnerie

All rights reserved, für Text und Abbildungen

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491896-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Einleitung

Die Politik der Existenz

Eine Freundschaft als Lebensweise

Das Wort »Freund«

Kritik der Lebensweisen

Manifest

I. Das Leben-zu-dritt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

II. Das Subjekt der Freundschaft

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

III. Anders leben

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

IV. Das Leben zum Schreiben

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

V. Das Leben jenseits der Anerkennung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

Einleitung

Zweifellos suchen wir uns nie wirklich aus, wer wir sind, noch welches Leben wir führen. Die Biographie eines jeden von uns lässt sich weitgehend auf die sukzessive Besetzung vordefinierter Positionen in der Ordnung von Zeit und Raum reduzieren: Rahmen drängen sich uns auf, Rollen ergreifen Besitz von unseren Körpern und Gehirnen, Begegnungen, die uns prägen und die bestimmen, mit wem wir unser Leben verbringen werden, bilden unser Schicksal. Monoton gehorcht die menschliche Existenz Rhythmen und Zyklen, die von Übergangs- und Initiationsriten begrenzt werden, welche die wichtigsten Momente markieren – Studium, Jugend, Ehe, Elternschaft, Berufstätigkeit, Ruhestand, Alter …, die jeweils mit Lebensstilen, Weisen des Seins und Sich-Kleidens, Wohnorten, Affekten, Aktivitäten und Gewohnheiten verknüpft sind. Die meiste Zeit nehmen wir mit einer verblüffenden Leichtigkeit nacheinander die sozialen Identitäten an, die diesen oder jenen Status kennzeichnen, wechseln ganz natürlich von der einen zur anderen, als handle es sich um eine Gegebenheit oder Notwendigkeit, und ändern plötzlich unser Verhältnis zur Welt, den Tonfall unserer Stimme, die Art, wie wir uns kleiden, oder unsere Körperhaltung. Pierre Bourdieu ging sogar so weit zu behaupten, dass einem Soziologen, der die soziale Determination von Existenzen rekonstruiert, die Vorstellung von jeder gelebten Biographie im Grunde als eine Illusion erscheint. Das »Ich«, das ich bin, ist nur die Form, in der Positionen in den verschiedenen Räumen der sozialen Welt in verschiedenen Momenten des Lebenszyklus miteinander verbunden sind. Und die Verhaltensweisen, die ich für meine halte, sind oft nur eine Folge der Position, die ich in einem bestimmten Moment in diesen Räumen und in diesem Zyklus einnehme. Nach meinem biologischen Ableben werden andere kommen, um ihrerseits dieselben Handlungen auszuführen und dieselben Affekte zu empfinden wie ich, die sie ebenfalls und ebenso illusorisch für ihre singuläre Identität halten.

Die Politik der Existenz

Wie viele Menschen teilen mit 30 ein Leben, das sie mit 20 auf keinen Fall führen wollten – sie heiraten, bekommen Kinder, richten sich in einem Einfamilienhaus ein … Oft werden wir uns der Abzweigungen, die wir hätten nehmen können, der Gelegenheiten, die wir hätten ergreifen können, der Bestrebungen, die wir nicht einmal in Betracht gezogen haben und die in Betracht zu ziehen wir gerne das Recht gehabt hätten, erst dann bewusst, wenn es zu spät ist, wenn wir auf unsere Erfahrungen und unser Leben zurückblicken und uns sagen – aber warum? Oder: wenn nur? Und wenn?

Aber im Gegensatz zu den Kapitulationen, zu denen der zweifellos von vielen geteilte Eindruck führen könnte, dass das Leben Notwendigkeiten gehorcht, die sich durchsetzen und immer durchsetzen werden, die sich uns entziehen, weil sie von natürlichen und biologischen Wünschen (Alter, Geburt …) oder sozialen Kräften diktiert werden, auf die wir keinen Einfluss haben, müssen wir die Möglichkeit und damit die Notwendigkeit geltend machen, die Existenzformen als Gegenstand einer bewussten Reflexion zu gestalten. Auch wenn man nicht unbedingt sein ganzes Leben wählt, entscheidet sich jeder trotz allem in bestimmten Momenten für Orientierungen, die bestimmte Beziehungsformen möglich oder andere unmöglich machen: Wofür wende ich meine Energie auf? Wie konstruiere ich meine Subjektivität und mein Imaginäres? Wie orientiere ich mich in Bezug auf die herrschenden Bestrebungen? Jede Biographie ist von Schlüsselmomenten, Abwägungen, Augenblicken geprägt, in denen wir uns entscheiden, bestimmte Beziehungen mehr zu betonen als andere, uns mehr Zeit für einen Freund zu nehmen als für einen anderen, Kinder zu haben oder nicht, eine Ehe einzugehen, diese oder jene Arbeit anzunehmen, an diesen oder jenen Ort zu ziehen …

Vor allem aber müssen die verschiedenen möglichen Arten, sich im Leben zu orientieren, mit denen die Individuen konfrontiert sind – manchmal ohne sich dessen klar bewusst zu sein, manchmal hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Optionen –, auch als Ergebnis der kulturellen und sozialen Konfigurationen konzeptualisiert werden, innerhalb derer sie sich definieren. Es gibt Arrangements, Bestrebungen und Affekte, die je nach der Konjunktur oder den im öffentlichen Raum zirkulierenden Bildern mehr oder weniger stark unterstützt oder ermöglicht werden. Politische Kämpfe, kulturelle Bilder erzeugen zu bestimmten Zeiten unterschiedliche Wünsche der Subjektivierung. Sie tragen dazu bei, die Atmosphäre oder Stimmung herzustellen, die zu einer bestimmten Zeit in diesem oder jenem Milieu oder in einer Gruppe herrschen, und machen diese oder jene Entscheidung im Leben möglich oder, im Gegenteil, undenkbar, ja ganz einfach inexistent.

Die Soziologie spricht von »ökonomischer Enteignung« und von »kultureller Enteignung«, um die Art und Weise zu bezeichnen, in der die Gesellschaft die Kapazitäten des Zugangs zu bestimmten Ressourcen und die Erfahrungen einschränkt, die sie ermöglichen. Könnte man nicht anregen, dass es neben diesen beiden Phänomenen auch etwas gibt, das man als Mechanismen der existenziellen Enteignung bezeichnen könnte? Die Lebensform hinzunehmen, die von uns Besitz ergreift und uns zu dem macht, was wir sind, bedeutet, sein Leben hinzunehmen und bestimmte Existenzformen hinzunehmen, während andere vielleicht viel besser zu uns gepasst und uns glücklicher gemacht hätten. Es bedeutet in gewisser Weise sogar, von der Gesellschaft und den anderen seiner Existenz beraubt zu werden – und vielleicht sogar von sich selbst, von einer bestimmten Version seiner selbst.

Wir dürfen niemals, wie Adorno sagt, das, was wir sind, mit dem verwechseln, was die Gesellschaft aus uns gemacht hat. Wir sind nicht von jeher das, wozu wir gemacht wurden. Daher kann kein Projekt, das eine oppositionelle Analytik der sozialen Ordnung und unserer Einbettung in diese erarbeiten will, auf eine Untersuchung der Existenz verzichten – die Frage nach den Lebensformen und dem Beziehungsgeflecht, das uns ausmacht.

Eine Freundschaft als Lebensweise

Die meisten meiner Bücher versuchen, die Machtsysteme, die sich uns auferlegen und die verschiedenen Aspekte unserer Existenz einschränken, zu thematisieren, indem sie von der Analyse atypischer Lebensläufe oder Leben ausgehen, die sich gegen diese Machtsysteme oder außerhalb von deren Einflussbereich definiert haben. In Logique de la création habe ich den intellektuellen Werdegang von Foucault, Bourdieu, Deleuze und Derrida als Ausgangspunkt einer Kritik des akademischen Systems und dessen genommen, was es mit der Logik des Denkens macht; in L’Art de la révolte (Die Kunst der Revolte) habe ich mich für die Gesten von Snowden, Assange und Manning interessiert, um die Art und Weise zu hinterfragen, in der unsere Rechtsregime restriktive Methoden einführen, die Politik und Formen des Protests zu denken.

Hier möchte ich die Frage nach den Lebensformen stellen – nach dem, was wir sind und was wir sein könnten, nach dem Auseinanderklaffen zwischen dem, was wir werden, und den vielen Versionen von uns selbst, die wir hätten ausbilden können –, und mich dabei auch hier auf die Erfassung und Beschreibung einer Einzelerscheinung stützen. Diese Einzelerscheinung hat jedoch die Besonderheit, dass sie von mir gelebt wird und in meiner Biographie verankert ist: Es handelt sich um die Freundschaftsbeziehung, die Didier Eribon, Édouard Louis und mich verbindet.

Mit Didier und Édouard führen wir eine Beziehung, die nun seit mehr als zehn Jahren währt. Es gibt kein bestimmtes Datum, an dem wir unsere Geschichte beginnen lassen. Wir feiern den Jahrestag des Kennenlernens von Didier und Édouard an jedem 12. Februar. Den Jahrestag des Kennenlernens von Didier und mir und den Beginn unserer Liebesbeziehung feiern wir am 12. April. Doch den Anfang unseres Lebens-zu-dritt verbinden wir mit keinem bestimmten Zeitpunkt. Das liegt zweifellos daran, dass unsere Gesellschaften für Freundschaftsbeziehungen keine Riten eingeführt haben, die mit denen für Liebesbeziehungen vergleichbar sind und sich als denkwürdiger Moment aufdrängen (der erste Kuss, der erste Geschlechtsverkehr …).

Wir setzen den Beginn der Freundschaft, die uns verbindet, im September 2011 an. In dieser Zeit nahm unser Leben eine neue Wendung, ein tiefer Bruch zeichnete sich in unserer Existenz ab: Wir begannen, gemeinsam zu reisen, fast systematisch gemeinsam zu Abend zu essen, gemeinsam schöpferisch tätig zu sein und zu denken, zu dritt im öffentlichen Raum aufzutreten, unsere Geburtstage und traditionell mit der Familie verbundene Momente wie Weihnachten gemeinsam zu feiern, fast unser gesamtes Leben miteinander zu teilen … Diese Beziehung ist der Mittelpunkt unseres Daseins. Sie ist, wie jemand aus unserem Umfeld kürzlich sagte, ein langes Gespräch, das nie enden würde. Sie ist aber auch, und vielleicht vor allem, ein Rahmen des täglichen Lebens, der geteilten Gefühle und Erfahrungen, mit seinen Ritualen, Orten, Momenten, seiner Zeitlichkeit, ein Ort der Begegnungen und Verbindungen mit anderen Menschen und anderen Welten – ein relationaler Raum, in dem die Freundschaft zu einer Lebensform geworden ist, das heißt gleichzeitig zu einer Kultur und zu einer Produktionsweise der Subjektivität.

Das Wort »Freund«

Wenn ich ihre Bestandteile aufzähle, um von Anfang zu versuchen, einen Einblick in die Realität unserer Beziehungsform zu geben, dann deshalb, weil der Begriff, den ich gerade verwendet habe und der erlauben müsste, sie zu beschreiben – Freundschaft –, nicht reicht. Unsere Sprache ist arm, wenn es darum geht, die Verschiedenartigkeit und Vielfalt der Beziehungen zu bezeichnen, die wir im Laufe unseres Lebens pflegen. Es gibt Dutzende von Wörtern, die institutionalisierte und rituelle Bindungen beschreiben: Eltern, Kollegen, Nachbarn, Ehepartner, Ehemann, Ehefrau … Aber für alles, was sich diesen kodifizierten und organisierten Formen der Begegnung und Soziabilität entzieht und was zu sehr unterschiedlichen affektiven Dispositiven gehören kann, gibt es nur ein einziges Wort – Freund.

Das Wort »Freundschaft« verweist in unseren Gesellschaften nicht auf eine greifbare Realität. Es fungiert vielmehr als ein leerer Signifikant, als ein Signifikant für das, was übrig bleibt, der alles bezeichnet, was nicht institutionell definiert ist, und damit die unterschiedlichsten Arrangements, und dem Einzelpersonen, Gruppen, Klassen und Altersgruppen sehr unterschiedliche, ja sogar gegensätzliche Bedeutungen geben können. Vielleicht ist es zudem bereits bezeichnend, dass die Sprache sich nicht dafür interessiert, den vielen nicht-institutionalisierten Beziehungsformen, die in der sozialen Welt koexistieren, einen Status (und damit Anerkennung) zu verleihen – dass sie sie wie eine unwichtige Nebensache behandelt, die nicht mehr als ein Allerweltswort verdient. Es gibt verschiedene Wörter für den Sohn des Bruders meiner Mutter und den Sohn des Cousins ersten Grades meines Vaters, aber es gibt keine zwei verschiedenen Wörter, um jemanden wie Édouard zu bezeichnen, mit dem ich jeden Tag spreche, und jemanden, mit dem ich einmal im Monat zu Abend esse.

Das offensichtliche Missverhältnis, das zwischen der Vielfalt der Situationen, die abgedeckt werden sollen, und der Tatsache besteht, dass es dafür nur ein Wort gibt, erklärt das Vorhaben, das in fast allen klassischen und modernen Abhandlungen über die Freundschaft verfolgt wird: Jedes Mal – und mit einer gewissen Monotonie – beschließen die Autoren, das zu tun, was die Sprache nicht tut, und bemühen sich, nach Kriterien zu suchen, um zwischen den verschiedenen Formen der Freundschaft Unterscheidungen zu treffen, um sie nach ihrer Ausrichtung oder ihren Grundlagen voneinander zu separieren … Die Freundschaften seien unterschiedlicher Natur, und bestimmte Merkmale erlaubten, zwischen ihnen zu trennen: Es gebe die tugendhafte Freundschaft, die ethische Freundschaft, die instrumentelle Freundschaft …

Es scheint mir in der Tat unmöglich, das Problem der Freundschaft anzugehen, ohne auf einen klassifikatorischen Ansatz zurückzugreifen. Doch die Form, in der dieser traditionell ausgearbeitet wurde, verfehlt meines Erachtens das Wesentliche: Sie ist nominalistisch, sie nimmt die Kategorie als gegeben an, sie begreift die Freundschaft als eine Kategorie für sich, als eine Art Gattung, innerhalb der man mehrere Arten unterscheiden könnte. Sie ratifiziert die Existenz eines Bestands an Beziehungen, die sich, neben anderen, »Freundschaft« nennen und sich damit begnügen, innerhalb dieser Entität Abgrenzungen zu schaffen.

Wenn wir nun aber die Vielfalt der möglichen Beziehungskonfigurationen in unserem Leben verstehen wollen, ist es nicht sinnvoll zu versuchen, Trennlinien zwischen sprachlich als »freundschaftlich« klassifizierte und von anderen isolierte Beziehungen zu ziehen. Man muss die verschiedenen Formen rekonstruieren, in denen die sogenannten Freundschaftsbeziehungen mit den anderen Rahmen des Lebens und der Relationalität verbunden sind, in denen wir uns bewegen, und die existenziellen Funktionen herausarbeiten, die jede von ihnen hier erfüllt.

Bei den ganzen Freundschaften, die wir im Laufe unseres Lebens knüpfen, könnte man die meisten als funktional bezeichnen: Sie fügen sich in das etablierte Spiel der Identitäten und Rollen ein. Sie entwickeln sich und spielen sich nicht nur nach den gesellschaftlichen Gesetzen ab, die bestimmen, welche Begegnungen wir haben können und wie wir sie pflegen, sondern entfalten sich darüber hinaus auch komplementär zu den anderen traditionellen Rahmen der Existenz – den familiären und ehelichen, aber auch den beruflichen und generationellen Formen. Sie sind Teil der normalen Organisation des Lebenszyklus, den die Gesellschaft für uns gestaltet hat.

Da die überwiegende Mehrheit der informellen Bindungen in diese Kategorie fällt, schreibt Graham Allan in einem der ersten Bücher über die Soziologie der Freundschaft, dass eine der Besonderheiten der Freundschaft in unseren Gesellschaften darin besteht, dass es sich um eine Beziehungsform handelt, der die »Rechtfertigung« fremd ist: Die Gründe, aus denen wir Freunde sind, entziehen sich unserer Kenntnis, und es ist vor allem nicht notwendig, zu diesen Gründen Zugang zu haben, damit sich die Beziehung entfalten kann.[1] Wenn man jemanden fragt, »Warum sind Sie mit dieser Person befreundet?«, werden die Antworten oft vage oder stereotyp sein. Da diese Praxis in ihrer mehrheitlichen Entfaltung von der sozialen Ordnung unterstützt wird, kommt sie ohne Erklärung aus – sie ist da, gegeben, drängt sich uns auf und muss daher nicht kultiviert, gewollt, quasi bewusst um ihrer selbst willen aufgebaut werden. Sie kann auf eine subjektive Rechtfertigung verzichten, da sie ihre Rechtfertigung in der Objektivität der gesellschaftlichen Strukturen findet, deren Notwendigkeiten sie fortschreibt. In einem gewissen Sinne könnte man so weit gehen zu sagen, dass diese redundanten Freundschaften keine eigene Existenz haben. Sie sind die Form, in der die soziale Welt ein zweites Mal durch uns lebt und sich durch die immer etwas langweiligen Praktiken der Beziehung reproduziert, die wir mit anderen pflegen und die wir Geselligkeit nennen.

Doch manche Beziehungskonfigurationen entziehen sich dieser Logik. Es gibt Freundschaften, die man als kreativ bezeichnen könnte und die so etwas wie eine andere Vorstellung von Beziehung und vom Leben mit sich bringen. Seien sie dauerhaft oder nicht, seien sie lebensfähig oder nicht, sie sind jedenfalls nicht den anderen etablierten Rahmen unterworfen, sondern beinhalten eine Art Kraft zur Neukonfiguration unserer Art, die Existenz zu stilisieren. Sie bilden den Ort einer Askese, eine Stätte für die Erfindung einer Gegenkultur, der Prinzipien der Abweichung von den meisten etablierten Existenzweisen entnommen werden - um anders zu leben.

Die Rekonstruktion der Beziehung, die Didier, Édouard und ich führen und die wir ebenso erfinden, wie sie uns erfindet, soll der Ausgangspunkt einer Reflexion über die Möglichkeiten sein, die sich durch bestimmte singuläre Konfigurationen eröffnen, sei es hinsichtlich des Lebens überhaupt, insbesondere in seiner Beziehung zur Ordnung der Familie, oder natürlich auch hinsichtlich des Lebens als Autor und der intellektuellen Ethik. Es geht mir hier nicht darum, eine lückenlose Erzählung zu verfassen, die unsere Beziehung in einer narrativen und extensiven Form rekonstruieren würde. Es geht natürlich auch nicht darum, unser Leben-zu-dritt zum Modell zu erheben oder die absurde Vorstellung zu vertreten, dass es angesichts der irreduziblen Pluralität der Subjektivitäten, die die Welt bevölkern, das »gute Leben« darstellen würde. Es geht vielmehr darum, von einigen seiner Charakteristika, seiner Funktionsweise, dem, was es meiner Meinung nach erzeugt und möglich gemacht hat, dem, was ich an ihm liebe und was es mir gebracht hat, auszugehen, um eine Analytik der Existenzweisen zu erstellen, der Rahmen, die unser Leben vorherbestimmen und es oft einschränken, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Es geht darum, eine Art Untersuchung einer Form oder Konfiguration vorzuschlagen, indem versucht wird, anhand unseres Beispiels herauszuarbeiten, wie es sich von anderen Formen und Konfigurationen absetzt und sich von ihnen unterscheidet, und zu fragen, was diese Singularität – die Freundschaft als Lebensweise – an Befreiendem und Kreativem erzeugen kann.

Fußnoten

[1]

Graham Allan, A Sociology of Friendship and Kinship, London, Allen and Unwin, 1979.

Kritik der Lebensweisen

Die Lebensform zum Ort der philosophischen Reflexion zu machen, nach den Arrangements zu fragen, die wir mit anderen treffen, und nach den Modellen, die wir übernehmen könnten, um unsere Existenz zu regeln, stellt einen problematischen Raum dar, in dem die Sozialtheorie zunächst in etwas einführt, was einer Politik des Glücks ähneln könnte: dass jeder nach den Vergnügungen, Freuden und Leiden, die er seinem Leben und seinen Beziehungen zu anderen entnimmt, nach dem, was seine Existenz verstümmelt oder sie im Gegenteil bereichert, fragt und sich fragt. So präsentiert, könnte dieser Fragenkomplex jedoch den Eindruck von einer gewissen Oberflächlichkeit erwecken – so als würde es nur darum gehen zu wissen, wie wir in der Ordnung der etablierten Welt je nach den Entscheidungen, die wir im Leben treffen, »mehr« oder »weniger« glücklich sein können.

Wie Existenzweisen ausgebildet werden und von uns Besitz ergreifen, ist indessen mit der allgemeineren Funktionsweise der sozialen Ordnung verbunden. Der Freudomarxismus, eine heute leider marginalisierte