15,99 €

Mehr erfahren.

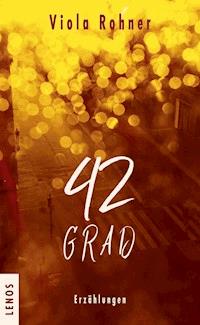

- Herausgeber: Lenos Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es sind Geschichten vom Ausbrechen aus dem gewohnten Leben und von Ereignissen, die alles ins Wanken bringen: Viola Rohner beherrscht es, auf wenigen Seiten ganze Schicksale zu kondensieren. Wunderbar gelassen, bisweilen lakonisch und stets durchdrungen von einer sanften Melancholie, erzählt sie von Frauen rund um den Globus, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen. Zwei Geschwister begeben sich auf die Spuren ihrer verstorbenen Mutter. Eine Krankenschwester übernimmt im australischen Outback eine schwere Aufgabe. Eine junge Frau flieht vor ihrem Stiefvater und versucht im hohen Norden Schottlands zum ersten Mal, einem Mann zu vertrauen. Eine verlobte Schweizerin lässt sich auf einer Bahnfahrt in Russland auf ein erotisches Abenteuer ein ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

www.lenos.ch

Viola Rohner

42 Grad

Erzählungen

E-Book-Ausgabe 2018

Copyright © 2018 by Lenos Verlag, Basel

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Lenos Verlag

eISBN 978 3 85787 967 8

www.lenos.ch

Viola Rohner, geboren 1962, studierte Germanistik, Geschichte, Theaterwissenschaften und Psychologie in Zürich und Berlin. Absolventin des Dramenprozessors am Theater Winkelwiese. Literaturveranstalterin und Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift entwürfe. Längere Aufenthalte in Dänemark und den USA. Sie arbeitet als Gymnasiallehrerin und ist Leiterin des Bildungsgangs Literarisches Schreiben am BiZE Zürich. Viola Rohner verfasst Prosa (bisher Unkraut und Alles Gute und auf Wiedersehen), Theaterstücke und Kinderbücher und erhielt mehrere Werkbeiträge und Auszeichnungen, etwa den Lilly Ronchetti-Preis des AdS. Sie lebt in Zürich und Innsbruck. www.violarohner.ch.

für Mathias

Inhalt

Das Meerschweinchen

Happy Halloween

Nach Moskau

Eine Autorin und ein Autor

Das Treffen

Fireballs

Eden View

Eine Kette von Bildern

42 Grad

Das Meerschweinchen

I

Ameisen krabbelten über seinen aufgedunsenen Körper. Durch sein braunes Fell schimmerte weiss die gespannte Haut. Es lag in der hintersten Ecke des Stalles, dort wo es sonst schlief. Es lag auf der Seite, den Kopf gegen die Plastikschale gedrückt, die eigentlich dazu diente, seinen Urin und Kot aufzufangen. Zwei Pfötchen zeigten verkrümmt in die Luft, auf seinem Auge sass eine Fliege, und aus dem Mund ragten seine Nagezähne wie eine weit geöffnete Zange, die klemmte und sich nicht mehr zumachen liess.

Irma schloss die Stalltür. Das Meerschweinchen tat ihr leid. Sie hatte nicht gewollt, dass es starb. Jeden Tag hatte sie ihm Futter ins Gehege gelegt und seinen Stall einmal pro Woche gesäubert. Sie hatte nicht jedes Mal nachgeschaut, ob es noch lebte, und sie hatte auch nicht mit ihm gesprochen wie Sarah, aber sie hatte es gewissenhaft versorgt, ihm im Winter Mohrrüben und Kohlblätter gegeben und im Sommer Löwenzahn, der überall im Garten spross. All das hatte sie für das Meerschweinchen getan, das von Sarah bei ihrem Auszug einfach zurückgelassen worden war. Genauso selbstverständlich zurückgelassen wie ihr Bett, ihr Tisch und ihr Stuhl. Wie ihre Poster. Wie der Bleistifthalter, die Briefe und die Steinsammlung, die noch heute genau so auf ihrem Tisch lag wie vor vier Jahren, als sie in eine Wohngemeinschaft in der Stadt gezogen war. Sarah war gegangen, als würde sie am nächsten Tag gleich wieder zurückkehren. Als wäre sie nur eben kurz in die Ferien gefahren. Aber sie hatte seither keine einzige Nacht mehr zu Hause in ihrem Bett verbracht. Nicht einmal an Weihnachten, wenn sie für gewöhnlich länger blieb und mit Irma zusammen zuerst das Bäumchen dekorierte und danach vom kleinen Schmorbraten mit Rotkraut ass.

Daniel, der nach Abbruch seines Studiums ins Ausland gezogen war, übernachtete ab und zu bei Irma. Er kam für zwei, drei Tage, ging seinen Geschäften nach und wohnte bei ihr, weil es billiger war als im Hotel. Daniel hatte, im Gegensatz zu Sarah, alles mitgenommen, als er ausgezogen war. Sogar sein Bett und seinen Tisch. Sein Zimmer war vollkommen leer seither. Und wenn er nach Hause kam, musste er im Zimmer seiner Schwester übernachten.

Irma hätte Daniels Zimmer für Gäste einrichten können. Oder als Nähzimmer. Oder als ein Zimmer zum Aquarellieren. Sie hätte ihre kleine Staffelei, die unten im Wohnzimmer stand, hinaufbringen und sich einrichten können. Das Licht war gut, und es gab sogar ein kleines Lavabo mit fliessendem Wasser, wo sie die Pinsel hätte auswaschen können. Das Zimmer hätte ein perfektes Atelier abgegeben. Aber Irma hatte sich all das nicht einmal überlegt. Sie winkte sofort ab, als Daniel den Vorschlag bei einem seiner Besuche machte.

Irma trat durch die Verandatür zurück ins Haus. Sie schaute auf die Uhr. Es war schon fast sechs. Sie ging in die Küche und riss eine Tütensuppe auf, schüttete den Inhalt in eine Tasse und stellte den Wasserkessel auf den Herd. Sie schnitt eine Scheibe Brot ab, legte sie zusammen mit der Tasse auf das Tablett, setzte sich an den Küchentisch und wartete, bis das Wasser kochte. Während sie wartete, zählte sie die restlichen Tüten in der Packung. Es waren nur noch vier. Sie stand auf und schrieb das Wort Suppe auf das kleine Whiteboard, das am Kühlschrank hing. Das Wort stand jetzt unter Klopapier, Senf und Schnur.

Sie goss das heisse Wasser in die Tasse und ging mit dem Tablett hinüber ins Wohnzimmer, schaltete das Radio ein und setzte sich an den Esstisch. Der Platz, der am nächsten zur Küche lag, war ihr Platz von jeher.

Sie löffelte ihre Suppe und hörte die Nachrichten. Nicht weil es sie interessierte, was in der Welt vor sich ging. Die Rede war ja stets vom Gleichen: von Krisen und politischen Wechseln. Sie hörte die Nachrichten, weil sie eine Stimme hören wollte. Eine Stimme, die zu ihr sprach. Sonst störte sie die Stille in dem grossen Haus nicht, nur beim Essen fehlte ihr ein Gegenüber.

Dann schaltete sie das Radio wieder aus, ging in die Küche und wusch das Geschirr. Sie stellte die Tasse zurück in den Schrank und legte den Löffel in die Schublade. Sie reinigte die Spüle und den Herd. Sie mochte es, wenn der Chromstahl glänzte. Sie putzte auch den Küchenboden. Sie wischte ihn sogar mit einem feuchten Lappen. Sie liebte den Geruch von Putzmittel in ihrer Küche. Auch im Bad. Sie reinigte es jeden Tag, obwohl dies nicht nötig gewesen wäre. Sie duschte nur kurz am Morgen, putzte die Zähne und kämmte sich. Sie schminkte sich nicht und benutzte keine Crèmes, die Flecke auf der Glasablagefläche hätten hinterlassen können.

Als sie fertig war, ging sie wieder ins Wohnzimmer und setzte sich auf ihren Platz am Tisch und schaute hinaus in den Garten. Wenn sie den Kopf ein wenig drehte, konnte sie das Gehege des Meerschweinchens sehen. Auch seinen Stall. Sie hätte merken müssen, dass es seit längerem nicht draussen gewesen war. Sie hätte nachsehen sollen, was los war. Vielleicht hätte sie es noch zum Tierarzt bringen oder zumindest Sarah anrufen können. Sie überlegte, ob sie sie jetzt anrufen und vom Tod des Meerschweinchens unterrichten sollte. Aber sie schob den Gedanken schnell beiseite. Sie rief Sarah nie an. Es genügte, sie bei ihrem nächsten Anruf zu informieren. Es liess sich für das Tier sowieso nichts mehr tun. Es war tot.

Sie hörte Musik. Bach. Die Fugen.

Die Musik war das Einzige, was von Irma ausgewechselt worden war, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte. Sonst veränderte sie nichts im Haus. Nicht die kleinste Kleinigkeit. Sie beliess alles, wie es war. Sie durfte alles behalten. Das Haus, die Möbel, die Bilder, sogar die Fotoalben. Ihr Mann wollte nichts mitnehmen. Ich will noch einmal von vorne beginnen, hatte er zu ihr gesagt. Sie hatte über diesen Satz gelächelt und ihn nicht ganz ernst genommen. Aber ihr Mann setzte ihn tatsächlich um. Er heiratete wieder, eine Frau, die fast dreissig Jahre jünger war als er, und vor kurzem war er noch einmal Vater geworden.

Ihr Mann hatte gern Chopin gehört. Er besass fast alles von ihm. Das gesamte Werk für Klavier. Als er noch jung gewesen war, spielte er selbst sehr gut. Wenn er einen anstrengenden Tag in der Praxis hatte, legte er sich zuerst auf das Sofa im Wohnzimmer und hörte mit geschlossenen Augen Chopin. Oft zuckten seine Hände dabei ein wenig und vermittelten ihr das Gefühl, er würde die Stücke in seinem Inneren mitspielen.

Als die Kinder noch klein gewesen waren, hatte sie sofort gekocht, wenn er nach Hause gekommen war. Meist war es schon spät, und die Kinder warteten hungrig. Sie ging in die Küche und machte die Tür zu, damit ihr Mann den Lärm des Ventilators nicht hörte. Den Kindern sagte sie, sie sollten ihren Vater nicht stören. Er habe einen anstrengenden Tag hinter sich. Sie wies sie an, ihr in der Küche zu helfen. Oder sie schickte sie hinauf in ihre Zimmer und rief sie erst wieder, wenn das Essen fertig war.

Als die Kinder grösser waren und am Abend oft wegblieben, weil sie zum Sport gingen oder zu Freunden, setzte sie sich zu ihrem Mann, wenn er nach Hause kam, und kochte erst später. Sie hörte mit ihm zusammen Musik, schloss wie er die Augen und folgte mit ihm der Musik. Manchmal kniete sie neben ihm nieder und legte ihren Kopf auf seine Brust. Sie spürte seine Wärme an ihrem Ohr und das Klopfen seines Herzens. Wenn er ihr mit der Hand über den Kopf strich, war sie glücklich.

Nach dem Auszug ihres Mannes hatte sie seine Chopin-CDs alle noch ein paarmal gehört. Aus Nostalgie und auch, weil sie sich lange wünschte, dass er zu ihr zurückkehren würde. Aber immer tauchten in ihrem Innern unangenehme Bilder auf, wenn sie die Musik hörte. Sie sah ihn mit der jungen Frau vor sich. Auf Spaziergängen, am Frühstückstisch, ja sogar im Bett. Sie spürte seine Erregung, spürte, wie sein Glied hart wurde in ihrer Hand, wie er leise stöhnte. Sie roch seinen Schweiss und sein Sperma.

Sie ging in die Stadt und kaufte sich neue CDs. Zu Weihnachten und zu ihrem Geburtstag liess sie sich von ihren Kindern noch andere schenken: Brahms und Schubert und Liszt. Sie gab ihnen genaue Aufträge, und sie waren froh über diese Aufträge. Zu Anfang hatten sie wohl gedacht, ihre Mutter von der neuen Situation ablenken zu müssen, und sie auf Kursangebote aufmerksam gemacht, auf Wanderferien und auf Konzerte in der Tonhalle. Sie schenkten ihr Gutscheine, Karten für das Opernhaus, für das Schauspielhaus oder für eine Lesung. Aber wenn sie nicht mitkamen, liess Irma die Gutscheine verfallen.

Ihr Mann war der Einzige gewesen, der mit ihr ein gewisses Interesse an Kultur geteilt hatte. Sie waren oft in die Oper und in Konzerte gegangen. Sie waren Abonnenten gewesen, Mitglieder, Sponsoren. Sie waren an Galadiners eingeladen worden und an Bälle. Irma hatte sogar ein schulterfreies Kleid besessen, nur für diese Anlässe.

Tage später öffnete sie die Stalltür wieder. Der Körper des Meerschweinchens war jetzt offen. Maden und Fliegen krochen über sein Fleisch. Der Geruch von Verwesung kam ihr entgegen. Über dem Mist lag ein gräulicher Film. Sie hätte alles wegwerfen müssen. Das Meerschweinchen mitsamt der Kot- und Urinschale, mitsamt dem Mist. In einem grossen Müllsack hätte alles Platz gehabt. Aber sie schloss das Türchen einfach wieder zu.

Sie rechte das Birkenlaub zusammen, das wie ein goldener Teppich auf dem Rasen lag, und holte einen der grossen Körbe, um es zum Komposthaufen zu tragen. Sie hatte im Garten immer alles selbst gemacht. Sie hatte sämtliche Blumen und Sträucher gepflanzt, auch die Birke und die Föhre, die nun fast höher war als das Haus. In der ersten Zeit ihrer Ehe hatte ihr Mann noch einen Gärtner anstellen wollen, der ihr helfen sollte, aber sie wehrte sich dagegen. Sie wollte nichts aus der Hand geben. Nicht das Geringste. Der Garten war ihr Reich.

Sie verteilte das Laub auf die beiden Komposthaufen und warf ein paar Handvoll Kompoststarter darüber. Laub verrottete schlecht. Man musste künstlich nachhelfen, damit ein guter Kompost entstand. Es war auch wichtig, den Haufen einmal im Jahr umzustechen. Man musste Zeit und Sorgfalt aufwenden, um guten Humus zu erhalten. Im Frühjahr würde sie ihn mit einer kleinen Schubkarre im ganzen Garten verteilen.

Sie schnitt die letzten verblühten Rosen ab, die da und dort noch an einzelnen Büschen hingen. Als junge Frau hatte sie Dentalhygienikerin gelernt. Aber ihr Beruf war für sie nur eine Art Übergangslösung gewesen. Im Grunde genommen hatte sie Mutter sein wollen und Hausfrau. Oder besser: Hausfrau und Mutter. Sie war nie eine begeisterte Mutter gewesen. Sie mochte ihre Kinder, aber sie hielt sie immer in einer gewissen Distanz. Sie wusste, dass es auch ohne Mutter ging. Ihre eigene Mutter war gestorben, als sie erst acht Jahre alt gewesen war.

Sie holte einen kleinen Eimer aus dem Schuppen und jätete das Unkraut, das sich trotz der tiefen Temperaturen immer noch vermehrte. Vornehmlich Vogelmiere und Vogelknöterich, die den Kulturpflanzen im Frühjahr den Platz nahmen. Im Gemüsebeet lichtete sie den Feldsalat aus, der viel zu dicht wuchs.

Als das Telefon klingelte, war sie eben dabei, den Wintersalat mit einer Folie abzudecken. Hastig ging sie mit ihren schmutzigen Schuhen ins Haus und nahm den Hörer ab. Aber es war nicht Sarah, es war Daniel, der sich überraschend in der Stadt aufhielt und seinen Besuch ankündigte.

Vergeblich versuchte sie, ihn davon abzuhalten, zu kommen und sogar übers Wochenende zu bleiben. Sie erklärte ihm, dass sie nichts im Haus und auch keine Zeit zum Einkaufen habe. Aber ihr Sohn lachte nur und sagte, sie werde schon etwas auf den Tisch zaubern, er habe vollstes Vertrauen in sie. Wozu all die Gemüsebeete? Dann verabschiedete er sich schnell.

Sie zog ihre Schuhe aus und kehrte den Schmutz auf dem Parkett zusammen. In den Socken trug sie den Dreck hinaus in den Garten und warf ihn in das Beet direkt neben der Terrassentür. Das Meerschweinchengehege leuchtete wie eine gelbe Insel auf dem grünen Rasen. Auf den Aussenseiten des Geheges und in seinem Inneren hatte sich Birkenlaub angesammelt, das sie nicht weggekehrt hatte. Was, wenn Daniel nach dem Meerschweinchen fragte? Oder gar auf die Idee kam, den Stall zu öffnen? Schnell zog sie ihre Schuhe wieder an, holte nochmals den Rechen aus dem Geräteschuppen und entfernte das Laub.

Irma öffnete das Tiefkühlfach und suchte nach dem Kalbsragout, das sie irgendwann einmal für unangekündigten Besuch gekauft hatte. Es musste noch da sein. Sie fand es zuhinterst, zwischen bleichen Plastiktüten, in denen eingefrorene Beeren lagen. Als sie das Eis etwas weggekratzt hatte, sah sie das Datum. Es lag schon mehr als ein Jahr zurück.

Sie taute das Ragout in der Mikrowelle auf und briet es an. Dann schälte sie die Kartoffeln. Während alles kochte, ging sie in den Garten, um einen der Wintersalate abzuschneiden, die bereits ein wenig aufgeschossen waren. Sie war froh, dem Essensgeruch in der Küche entfliehen zu können. Sie hasste den Geruch, und das war auch der Grund, warum sie für sich selbst selten richtig kochte. Der Geruch setzte sich im ganzen Haus fest, in den Vorhängen, den Möbeln, in jedem Kleidungsstück. Ihr ekelte davor.

Sie atmete tief durch. Der Nebel war dabei, sich langsam zu lichten. Die grosse Wiese, die sich hinter ihrem Grundstück öffnete, wurde sichtbar, und auf der andern Seite tauchten die Häuser der Nachbarschaft auf, die in den letzten paar Jahren fast alle den Besitzer gewechselt hatten und mit viel Aufwand in villenähnliche Anwesen verwandelt worden waren.

Vorsichtig öffnete sie die Stalltür. Vom Fleisch des Meerschweinchens war schon so viel abgetragen, dass man an einzelnen Stellen seine Rippen sah. Nur sein Kopf mit dem aufgerissenen Mund war noch intakt und die Pfötchen in ihrer seltsam abgewinkelten Stellung. Sie konnte sehen, wie die Maden sich in seinem Fleisch bewegten. Im Magenbereich waren es ganz viele. Sie krochen ineinander und übereinander hinweg. Schnell verriegelte Irma den Stall wieder.

Die Küche war voller Dampf, als sie die Tür öffnete. Das ganze Wasser der Kartoffeln war weg. Sie machte das Fenster auf und prüfte, ob die Kartoffeln angebrannt waren. Sie waren in Ordnung, nur etwas verkocht. Sie würde Kartoffelpüree machen müssen, etwas anderes hatte keinen Sinn mehr. Sie prüfte das Kalbsragout. Vorsichtig hob sie einen Fleischwürfel aus der Pfanne und zerschnitt ihn auf einem Holzbrettchen. Als sie die Gabel zum Mund führen wollte, wurde ihr übel. Ihr Magen drehte sich um, und sie übergab sich in die Spüle. Schnell liess sie Wasser nachlaufen, aber die Masse war zähflüssig. Erst als sie den kleinen Filter aus dem Abflussloch hob, tat sich etwas, und langsam verschwand der rotgelbe Brei.

Als ihr Sohn klingelte, standen das Ragout und das Kartoffelpüree sauber angerichtet auf dem Tisch im Wohnzimmer. Sie hatte zwei Kerzen angezündet und als Dekoration ein paar Herbstblätter und einen Zweig mit Hagebutten um sie herum gruppiert. Daniel holte im Weinkeller seines Vaters einen Bordeaux, und während er die Flasche öffnete, schöpfte sie das Essen. Daniel prostete ihr zu, und sie erhob ihr Glas. Sie trank einen Schluck Wein und ass ein wenig vom Kartoffelpüree, aber es schmeckte ihr nicht.

Unablässig piepste Daniels Blackberry. War der Anruf wichtig, nahm er ihn an und telefonierte mit einem seiner Kunden. Er sprach schnell und laut in verschiedenen Sprachen. Manchmal wechselte er die Sprache sogar mitten im Satz. Ihr Mann und sie waren immer stolz auf das Sprachtalent ihres Sohnes gewesen. Oft hatten sie zueinander gesagt, dass er in den diplomatischen Dienst gehen oder sogar einen schöngeistigen Beruf ergreifen sollte. Zum Beispiel im Feuilleton einer Zeitung über Theaterinszenierungen und über Bücher schreiben. Aber leider zeigte Daniel keinerlei solche Interessen. Nachdem er zwei Semester Wirtschaft studiert hatte, zog er ins Ausland, gründete seine eigene Firma und ging seither seinen Geschäften nach.

Irgendwann entschuldigte sie sich bei Daniel, stand auf und legte sich auf das Sofa. Sie war müde. Das Geschirr würde sie später abräumen. Das hatte Zeit. Das konnte sogar bis morgen warten. Vom Sofa aus sah sie eine Weile zu, wie Daniel telefonierte, wie er mit seinen Händen gestikulierte, ab und zu aufsprang und sich woanders wieder hinsetzte. Sie lauschte seiner Stimme, deren Klang ihr auf seltsame Weise angenehm erschien, obwohl sie kein Wort verstand.

Dann schlief sie ein.

Sie träumte von ihrer Mutter, die im Garten des grossen Bauernhauses stand, in dem sie aufgewachsen war. Sie stand zwischen hellen Wäschestücken, die an langen Leinen im Wind flatterten und ihre Gestalt nur immer für den Bruchteil einer Sekunde freigaben. Die Mutter bat Irma mit freundlicher Stimme, ihr zu helfen, die Wäsche abzunehmen. Irma war erstaunt, wie leicht es ihr fiel, die Wäschestücke, die weit oben mit Klammern befestigt waren, zu fassen und in den Korb zu legen. Als sie fertig war, sah sie den Körper ihrer Mutter, den sie eigentlich nur als ein von Schmerzen verbogenes Stück Fleisch gekannt hatte, plötzlich ganz. Es war ein schöner, aufrechter Körper, nur mit einem leichten Sommerkleid bedeckt. Mit grossen, geschmeidigen Schritten kam er auf sie zu.

Daniel sass mit verschränkten Beinen, das Weinglas in der einen Hand, das Telefon in der anderen, neben ihr auf dem Boden. Er hörte auf zu sprechen, als er bemerkte, dass sie aufgewacht war, und sah sie durch seine dicken Brillengläser besorgt an. Er fragte sie, ob er einen Arzt rufen solle, und nach einer kleinen Pause, ob er Vater rufen solle. Aber sie schüttelte den Kopf. Es gehe ihr gut, sagte sie, nur ihr Magen sei vom vielen Essen ein wenig in Aufruhr geraten. Und um ihren Sohn zu beruhigen, lächelte sie.

Sie sah die Kerzen auf dem Tisch, die schon beinahe zur Hälfte heruntergebrannt waren, ihr Licht, das sich im Fenster zum Garten spiegelte, und dahinter die dunklen Umrisse der Föhre, die im Wind hin- und herschwankte. Alles wirkte wie in Zeitlupe, so als geschähe es nicht wirklich, als gehörte es zu dem Traum, aus dem sie soeben aufgewacht war.

Sie spürte, wie Daniel ihre Hand ergriff und sie eine Weile festhielt. Dann stand er auf, holte ihr eine Decke aus dem Schrank im Flur und deckte sie wie ein Kind zu. Sie sagte nichts. Sie liess alles stumm mit sich geschehen. Dann entfernte er sich, und sie hörte, wie er leise den Tisch abräumte, das Geschirr in die Spülmaschine stellte und die Pfannen in der Spüle abwusch. Als er ins Wohnzimmer zurückkam, fragte er, ob sie nicht hinauf in ihr Schlafzimmer gehen wolle. Er würde ihr helfen. Er könne sie auch hochtragen. Aber sie schüttelte den Kopf und zog die Decke bis unter ihr Kinn hoch.

Daniel nickte, packte seine ganzen Papiere und Unterlagen in sein Rollköfferchen und trug es die Treppe hoch. Ein paar Minuten später kam er noch einmal herunter, und sie sah, wie er die beiden Kerzen auf dem Tisch löschte. Im Dunkeln tappte er so nahe an ihr vorbei, dass sie ihn hätte berühren können.

Den ganzen Sonntag über blieb sie auf dem Sofa liegen und tat nichts. Sie hörte nicht einmal Musik. Sie lag einfach da. Ab und zu trank sie etwas von dem Tee, den Daniel ihr in einem Thermoskrug neben das Sofa gestellt hatte. Um sie nicht zu stören, hatte er sich im Zimmer seiner Schwester eingerichtet. Den ganzen Tag über hörte sie von oben den wechselnden Singsang seiner Stimme. Sie hatte etwas Beruhigendes, und ihr fiel auf, dass sie eigentlich gar nicht genau wusste, was Daniel verkaufte.

Am Montagmorgen stand sie früh auf, duschte sich, zog sich an und frühstückte mit ihrem Sohn. Sie trank sogar eine Tasse Kaffee und ass ein Stück Knäckebrot mit Butter. Sie sprachen über dies und das, über Daniels Geschäfte und über die neue Nachbarschaft, und später fragte sie ihn ganz beiläufig nach seinem kleinen Halbbruder, der vor wenigen Wochen geboren worden war. Aber er hatte ihn noch nicht gesehen.

Als es für Daniel Zeit war, zu gehen, zog Irma ihre Windjacke an und begleitete ihn zur nahe gelegenen Busstation. Sein Rollköfferchen machte einen grossen Lärm in der morgendlichen Stille. Irma glaubte, vereinzelt Vorhänge zu sehen, die zur Seite gezogen wurden, und dahinter Gesichter, die sie beobachteten. Die ganze Nachbarschaft musste auf sie aufmerksam geworden sein. Aber es war ihr egal. Mit schnellen Schritten ging sie neben Daniel her, sog die kühle Morgenluft in ihre Lunge und stiess sie, eine graue Dampfwolke bildend, wieder aus.

Als der Bus heranfuhr, küssten sie sich gegenseitig auf die Wangen: Mutter und Sohn. Dann stieg Daniel ein. Seine entschlossene Art, den Koffer aufzuheben und einzusteigen, erinnerte Irma an ihren Mann. Sie musste lächeln. René hätte nie ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt. Er war ausschliesslich mit dem Auto unterwegs.

Irma winkte dem Bus lange nach. Auch als er bereits in die Hauptstrasse eingebogen und aus ihrem Blickfeld verschwunden war, bewegte sich ihre Hand noch.

II

René versuchte, den Winkel zwischen seinen Schenkeln so weit als möglich zu vergrössern, bevor er dem Gewicht, das nach innen drückte, langsam nachgab, bis seine Beine wieder in der geschlossenen Position waren. Sein Blick schweifte über Strassen, Häuser, Dächer, Fassaden. Dazwischen vereinzelt Vegetation, die auf Balkonen und Flachdächern wuchs. Die Muskeln wieder anspannen, die Beine langsam spreizen, bis vier zählen. Am äussersten Punkt das Gewicht halten. Warten. Den Kamin der Kehrichtverbrennungsanlage betrachten, die Rauchfahne, die daraus emporstieg, den Aquädukt der Eisenbahn Punkt für Punkt abtasten, dahinter die Gleise vor dem Hauptbahnhof, auf denen modelleisenbahnähnlich winzige Züge fuhren. Versuchen, noch weiter zu sehen, in die Ferne und bis zu den Bergen, dem Drang loszulassen nicht nachgeben.

René hatte sich in den letzten Monaten stark verbessert. Er schwitzte kaum noch, obwohl er das Gewicht auf allen Geräten kontinuierlich erhöht hatte. Nur die zwei Kilometer auf dem Crosswalker, die noch folgten, würden ihn nach dem Training unter die Dusche zwingen. Aber er durfte sie auf keinen Fall auslassen. Er musste auf sein Herz achten. Ein Umstand, der ihm nicht erst bewusst war, seit ihn einer seiner Kollegen bei einem Check darauf aufmerksam gemacht hatte. Beim Hinausgehen winkte er der jungen Frau zu, die an diesem Tag Aufsicht hatte. »Tschüss, René«, rief sie und lächelte mit ihrem rotgeschminkten Mund.

Im Lift prüfte er sein Aussehen. Sein sorgfältig gekämmtes Haar, die grauen Augen, die ihn durch die neue, modische Hornbrille kritisch ansahen. Seine Wangen, die vom Duschen leicht gerötet waren. Seinen Hals, an dem er eine Stelle entdeckte, die nicht sauber rasiert war. Er musste an seinen Vater denken, der es schon seit Jahren nicht mehr schaffte, den Kopf nach oben zu recken und gleichzeitig mit dem Rasierapparat über seinen Hals zu fahren. Wenn er ihn im Altersheim besuchte, verlangte er immer, dass er ihn ›ausrasiere‹. Geckenhaft fand René das Ganze. Trotzdem erfüllte er seinem Vater den Wunsch jedes Mal.

Er drückte die Taste G.

Während sich die Tür öffnete, griff er nach dem Autoschlüssel in seiner Hosentasche. Ein leises Piepsen fünfzig Meter weiter vorn. Sein Nissan Hybrid.

Er warf die Sporttasche auf den Rücksitz, stieg ein und startete den Motor. Er liebte das Geräusch dieses Autos. Es war ein ruhiges, gleichmässiges Schnurren. Ähnlich dem Schnurren einer Katze im Halbschlaf. Es hatte nichts mit einer Maschine gemein. Es war vollkommen organisch.

René war nicht besonders umweltbewusst, aber wenn Umweltbewusstsein und Technik zusammenkamen, faszinierte ihn das. Dann übersah er sogar, dass der Nissan am Berg nicht der Beste war. Aber das war jetzt ohnehin egal. Dina war ein Stadtkind. Dass sie mit ihm in die Agglomeration ziehen würde, war undenkbar.