15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diaphanes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Literatur

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

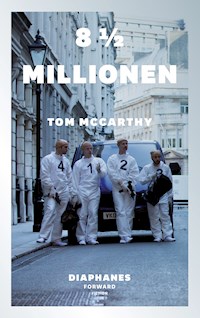

»8½ Millionen ist ein aufsehenerregendes Buch… Ein solcher Roman – philosophisch hochkomplex und doch so einfach geplottet wie ein Comic« – erinnert uns daran, »dass ein Text eben nicht nur ein Text ist, sondern viel mehr. Ein Erlebnis, eine Bewusstseinserhellung, eine Weltsicht«, schrieb Milo Rau in der NZZ angesichts des Erscheinens 2009. Seitdem ist die Bedeutung und Bekanntheit des Romans immer größer geworden und er gilt schon heute als ein Klassiker des 21. Jahrhunderts. Die Romanverfilmung von Omer Fast (Remainder, 2015) wurde ein internationaler Erfolg.

Ein junger Mann wird wie aus dem Nichts von einem vom Himmel fallenden Bruchstück getroffen, liegt wochenlang im Koma, bekommt eine Abfindung in Höhe von 8½ Millionen Pfund, aber sein Leben erscheint ihm nach der Genesung als trügerisch, wie aus zweiter Hand. Beim Anblick eines Risses in einer Badezimmerwand überkommt ihn ein immenses Glücksgefühl: Da war einmal ein identischer Riss, es gab einen Alltag, eine Wohnung, Gerüche, Klänge. Vor allem aber das Gefühl, lebendig zu sein. Er setzt von nun an alles daran, sich diesen Alltag zurückzuholen: als Realität zum An- und Ausschalten, Vor- und Zurückspulen, in Endlosschleife – um des kurzen Kribbelns der Authentizität willen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Ähnliche

Tom McCarthy

8 ½ Millionen

Roman

Aus dem Englischen von

Astrid Sommer

Inhalt

8 ½ Millionen

1

Über den Unfall selbst kann ich wenig sagen. Fast nichts. Etwas fiel vom Himmel, damit hatte es zu tun. Technologie. Teile, Bruchstücke. Und das ist auch schon alles: Alles, was ich preisgeben kann. Das ist nicht viel, ich weiß.

Nicht, dass ich Hemmungen hätte. Es ist nur so, dass – na ja, erstens kann ich mich gar nicht an das Ereignis erinnern. Da ist eine Leerstelle: ein weißes Blatt, ein schwarzes Loch. Verschwommene Bilder, fragmentarische Eindrücke: dass mich etwas trifft, oder getroffen hat – oder, genauer, im Begriff ist, mich zu treffen; Blaulicht; ein Zaun; Lichter in anderen Farben; über eine Art Ablage oder Bett gehalten zu werden. Aber wer sagt mir, dass diese Erinnerungen authentisch sind? Wer sagt mir, dass mein traumatisiertes Gedächtnis das nicht alles nur erfunden oder von sonst wo hervorgekramt hat, aus irgendeinem anderen Winkel, um das Loch zu stopfen, den Krater, den der Unfall gesprengt hat? So ein Gedächtnis ist ein wandlungsfähiges und raffiniertes Ding. Ein richtiger Windhund.

Und dann ist da noch die Auflage. Die Klausel. Die Bedingungen des Vergleichs, die mein Anwalt und die Parteien, Institutionen, Organisationen – nennen wir sie die Körperschaften –, die für den Unfall verantwortlich sind, aufgesetzt haben und die mir untersagen, in der Öffentlichkeit oder in irgendeinem dokumentierbaren Format (diese Passage kenne ich auswendig), über Wesen und/ oder Einzelheiten des Vorfalls zu sprechen, unter Androhung der Einbuße sämtlicher finanzieller Entschädigungen, die ich erhalten habe, inklusive des zwischenzeitlich aufgelaufenen Mehrbetrags (ein schönes Wort, dieses »auflaufen«) – und höchstwahrscheinlich der Einbuße, sagte mir mein Anwalt mit ernster Stimme, von noch viel mehr. Womit sich sozusagen der Kreis schließt.

Der Vergleich. Dieses Wort: Vergleich. Ver-gl-eich. Als ich da elend auf dem Rücken lag, im Streckverband und festgebunden, und alle möglichen Schläuche und Kabel etwas in meinen Körper reinpumpten und etwas anderes raussaugten, elektronische Metronome und Blasebalge das eine beschleunigten und das andere drosselten, ihr Piepsen und Keuchen gegen mich antrat, durch mein nutzloses Fleisch und meine Organe lief wie Meerwasser durch einen Schwamm – während der Monate, die ich im Krankenhaus verbrachte, pflanzte sich dieses Wort in mich ein und wuchs. Vergleich. Es bahnte sich einen Weg durch mein Koma: Greg musste mit mir darüber gesprochen haben, als er anzugaffen kam, was der Unfall übrig gelassen hatte. Als sich der Nicht-Raum vollständigen Vergessens in meinem bewusstlosen Schädel zu unscharfen Formen und Szenen ausdehnte und wieder zusammenzog – Sportplätze in erster Linie, Aschenbahnen, Kricketfelder –, begleitet von der Stimme eines Reporters, der mich aufforderte, das Geschehen mit ihm zusammen zu kommentieren, gelangte dieses Wort in den Kommentar: Wir diskutierten den Vergleich, obwohl keiner von uns wusste, was er mit sich bringen würde. Wochen später, als ich aus dem Koma aufgetaucht und von künstlicher Ernährung auf breiige feste Nahrung umgestellt worden war, dachte ich jedes Mal, wenn ich zu schlucken versuchte, an den Mittelteil des Wortes, das –gl–. Der Vergleich ließ mich würgen, bevor er mir das Maul stopfte: Soviel ist sicher.

Noch später dann, in den Wochen, die ich sitzend im Bett verbrachte und bereits denken und sprechen, aber mich noch an nichts erinnern konnte, präsentierte man mir den Vergleich als meine Zukunft, stark genug, meine Nicht-Vergangenheit aufzuwiegen, als den Moment, der meinen Zustand verbessern, mich wieder ganz machen, mich vervollständigen werde. Als meine Vergangenheit schließlich zum größten Teil zurückgekehrt war, auf Raten, wie alte Folgen irgendeiner banalen Seifenoper, ich aber immer noch nicht laufen konnte, sagten die Krankenschwestern, der Vergleich werde mich wieder auf die Beine bringen. Marc Daubenay schaute regelmäßig vorbei und informierte mich über die Fortschritte, die der Vergleich machte, und ich saß da in meinem Gips und wartete darauf, dass meine Knochen Fortschritte machten. Wenn er gegangen war, saß ich da und dachte an Raten, Serien, Sets: Tischsets, ein ganzes Set mit x-beliebig vielen gleichen Tassen und Tellern, sechs Sätze im Tennis, an Filmsets, an sich endlos wiederholende Muster. Ich dachte an Reihenhaussiedlungen, an Kasernen, Settlements, Stützpunkte unter feindlichem Himmel, Kolonien. Ich dachte an Menschen – Tänzer vielleicht, oder Soldaten –, in Formation, geduckt, darauf wartend, dass ein Ereignis seinen Lauf nimmt.

Später, viel später, kam der Vergleich tatsächlich zustande. Ich war seit vier Monaten aus dem Krankenhaus entlassen und hatte seit einem Monat keine Physiotherapie mehr. Ich lebte allein in einer Zweizimmerwohnung am Rand von Brixton. Ich arbeitete nicht. Der Laden, bei dem ich bis zum Unfall gewesen war, eine Marktforschungsfirma, hatte mir bis Mai bezahlten Genesungsurlaub gewährt. Es war April. Mir war überhaupt nicht danach, wieder zu arbeiten. Mir war nicht danach, irgendetwas zu tun. Ich machte gar nichts. Die Tage vergingen mit Alltagsroutine: aufstehen und mich waschen, einkaufen gehen und wieder nach Hause kommen, Zeitung lesen, in meiner Wohnung sitzen. Manchmal sah ich fern, aber nicht viel; sogar das schien mir zu viel Initiative zu erfordern. Manchmal nahm ich die U-Bahn nach Angel, zu Marc Daubenays Büro. Meistens saß ich in der Wohnung und tat nichts. Ich war dreißig Jahre alt.

An dem Tag allerdings, als der Vergleich zustande kam, hatte ich etwas zu tun: Ich musste nach Heathrow zum Flughafen, um eine Freundin abzuholen. Sie kam aus Afrika zurück. Ich wollte gerade meine Wohnung verlassen, als das Telefon klingelte. Es war Daubenays Sekretärin. Ich nahm ab, und ihre Stimme sagte:

»Olanger und Daubenay. Büro Marc Daubenay. Ich stelle Sie durch.«

»Wie bitte?«, sagte ich.

»Ich stelle Sie durch«, wiederholte sie.

Ich erinnere mich, dass mir schwindelig wurde. Wenn ich etwas nicht verstehe, wird mir schwindelig. Seit dem Unfall hatte ich gelernt, alles langsam zu machen und jede Bewegung, jedes Detail meines Tuns zu verstehen. Ich habe es mir nicht ausgesucht, alles auf diese Weise zu machen: Ich kann es nicht anders. Wenn ich ein Wort nicht verstehe, lasse ich es einen meiner Mitarbeiter für mich nachschlagen. An diesem Tag, damals im April, als Daubenays Sekretärin anrief, hatte ich keine Mitarbeiter, und sowieso wäre das in diesem Fall nicht sehr hilfreich gewesen. Ich wusste nicht, auf wen sich das durchstellen bezog, auf Daubenay oder auf mich. Ein unbedeutender Unterschied, könnte man meinen, aber die Ungewissheit verursachte mir dennoch Schwindel. Ich stützte mich mit der Hand an der Wohnzimmerwand ab.

Nach ein paar Sekunden war Daubenays Stimme in der Leitung:

»Hallo?«, sagte die Stimme.

»Hallo«, antwortete ich.

»Wir sind durch«, sagte Daubenay.

»Ja, ich bin’s«, sagte ich. »Das war nur Ihre Sekretärin, die mich durchgestellt hat. Jetzt bin ich dran.«

»Hören Sie zu«, sagte Daubenay. Seine Stimme klang aufgeregt; er hatte nicht begriffen, was ich gerade gesagt hatte. »Hören Sie zu: Sie haben kapituliert.«

»Wer?«, fragte ich.

»Wer? Sie! Die andere Seite. Sie sind eingeknickt.«

»Oh«, sagte ich. Ich stand da, die Hand gegen die Wand gestützt. Die Wand war gelb, daran erinnere ich mich.

»Sie sind uns entgegengekommen«, fuhr Daubenay fort, »mit einem Geschäft, dessen Bedingungen für beide Seiten außerordentlich überzeugend sind.«

»Was sind die Bedingungen?«, fragte ich.

»Ihrerseits«, sagte er, »dürfen Sie über den Unfall weder in der Öffentlichkeit noch in irgendeinem dokumentierbaren Format sprechen. Sie müssen praktisch vergessen, dass es überhaupt geschehen ist.«

»Ich habe es bereits vergessen«, sagte ich. »Ich hatte von vornherein keinerlei Erinnerungen daran.«

Das stimmte, wie bereits erwähnt. Die letzte deutliche Erinnerung, die ich habe, ist, dass ich vom Wind durchgerüttelt wurde, ungefähr zwanzig Minuten bevor ich getroffen wurde.

»Das ist ihnen egal«, sagte Daubenay. »Darum geht es nicht. Worum es geht, ist, dass Sie akzeptieren müssen, dass dagegen dann keinerlei Rechtsmittel mehr eingelegt werden können.«

Es dauerte eine Weile, bis ich das verstanden hatte. Dann fragte ich:

»Wie viel zahlen sie mir?«

»Achteinhalb Millionen«, sagte Daubenay.

»Pfund?«, fragte ich.

»Pfund«, wiederholte Daubenay. »Achteinhalb Millionen Pfund.«

Es dauerte nochmal einige Sekunden, bis ich begriffen hatte, wie viel Geld das war. Als es mir soweit klar war, nahm ich meine Hand von der Wand und drehte mich abrupt zum Fenster. Die Bewegung geriet so schwungvoll, dass ich das Telefonkabel mitnahm, es einfach aus der Wand riss. Der ganze Anschluss kam heraus: das Kabel, der flache Stecker, den man einstöpselt, und das Gehäuse um die Buchse, in die er eingestöpselt wird, ebenfalls. Es kam sogar etwas von den Kabeln mit heraus, die in der Wand verlaufen, und alles war übersät und gesprenkelt mit bröseligen, fleischfarbenen Stückchen Putz.

»Hallo?«, sagte ich.

Es war sinnlos: Die Verbindung war unterbrochen. Ich stand eine ganze Weile, ich weiß nicht wie lange, mit dem toten Hörer in meiner Hand da und schaute auf das, was die Wand alles ausgespuckt hatte. Es sah ziemlich eklig aus, wie etwas, das aus etwas anderem herausgekommen ist.

Das Hupen eines vorbeifahrenden Autos brachte mich wieder zu mir. Ich verließ die Wohnung und hetzte zu einer Telefonzelle, um Marc Daubenay zurückzurufen. Die nächste war gleich um die Ecke, an der Coldharbour Lane. Während ich meine Straße überquerte und in die einbog, die senkrecht auf meine trifft, dachte ich über die Summe nach: achteinhalb Millionen. Ich stellte sie mir vor, ihre Form. Die Acht war perfekt, makellos: eine geschwungene Ziffer, die unendlich in sich selbst zurückkehrt. Aber dann die Halbe. Warum hatten sie die Halbe dazugegeben? Sie schien mir so unschön, diese Halbe: ein Rest, ein Bruchstück, ein Abfallsplitter. Als meine Kniescheibe, die beim Unfall zertrümmert wurde, wieder zusammengewachsen war, blieb ein winziger Splitter lose. Den Ärzten war es nicht gelungen, ihn herauszufischen, und so trieb er dort im Kniegelenk, nutzlos, überflüssig wie ein Kropf; manchmal geriet er zwischen Scheibe und Kapsel und brachte das ganze Gelenk durcheinander, blockierte es, entzündete Nerven und Muskeln. Ich erinnere mich, dass ich mir, als ich an jenem Tag die Straße entlang ging, diesen überzähligen Bruchteil der Summe, die Halbe, als den Splitter in meinem Knie vorstellte und stirnrunzelnd dachte: Nur Acht wäre besser gewesen.

Davon abgesehen fühlte ich mich neutral. Man hatte mir gesagt, dass mich der Vergleich wieder zusammensetzen, meinem neuen Leben einen Kick verpassen werde, aber im Grunde genommen fühlte ich mich kein bisschen anders als vorher, bevor Marc Daubenays Sekretärin angerufen hatte. Ich schaute zum Himmel: Er war ebenfalls neutral – ein neutraler Frühlingstag, sonnig, aber nicht strahlend, weder kalt noch warm. Ich kam an meinem Fiesta vorbei, der auf halbem Weg an der Straße geparkt war, und schaute auf die Beule hinten links. Mir war jemand in Peckham reingefahren und dann abgehauen, etwa einen Monat vor dem Unfall. Ich hätte es eigentlich reparieren lassen sollen, aber seit ich aus dem Krankenhaus draußen war, schien es mir bedeutungslos, wie die meisten anderen Dinge auch, also war die Karosserie hinter dem linken Hinterrad immer noch zerbeult und eingedellt.

Am Ende der Straße, die senkrecht von meiner abzweigt, ging ich nach rechts und überquerte die Straße. In dem Haus, das sich dort befand, hatte vor etwa zehn Monaten, zwei Monate vor dem Unfall, eine Razzia stattgefunden. Die Polizei hatte jemanden gesucht und einen Tipp bekommen, denke ich. Sie hatten das Haus belagert, die Straße beidseitig abgesperrt und Scharfschützen in kugelsicheren Westen hinter LKWs und Laternenpfählen postiert, die ihre Gewehre auf die Fenster richteten. Als ich den Straßenabschnitt überquerte, den sie für einen kurzen Zeitraum zu Niemandsland gemacht hatten, fiel mir ein, dass ich Marc Daubenays Nummer nicht dabei hatte.

Ich blieb mitten auf der Straße stehen. Es war kein Verkehr. Ich stand eine Weile da – wie lange, weiß ich nicht –, genau in der ehemaligen Visierlinie der Scharfschützen, bevor ich zur Wohnung zurück

ging, um die Nummer zu holen. Ich drehte meine Handflächen nach oben, schloss die Augen und dachte an den Moment vor dem Unfall, als ich vom Wind durchgerüttelt worden war. Die Erinnerung daran verursachte ein Kribbeln, von den Oberschenkeln bis zu den Schultern und weiter in den Nacken. Es dauerte nur einen kurzen Moment – aber währenddessen fühlte ich mich nicht-neutral. Ich fühlte mich anders, intensiv: zugleich intensiv und heiter, gelassen. Ich erinnere mich sehr genau an dieses Gefühl: wie ich dort stehe, die Handflächen nach oben, ein Gefühl von Intensität und Gelassenheit.

Ich ging zu meiner Wohnung zurück, aber nicht durch die Straße, die ich gekommen war, sondern durch eine Parallelstraße, holte die Nummer und machte mich gleich wieder auf den Weg: Ich nahm wieder die Straße, die senkrecht von meiner abgeht. Wieder kam ich an meinem Auto vorbei, an der Beule. Der Mann, der mir reingefahren war, hatte die Vorfahrt missachtet und war dann einfach weitergefahren. Genau wie beim Unfall: Beide Male war die andere Seite schuld gewesen. Ich kam wieder durch die Sperrzone. Der Mann, den die Polizei gesucht hatte, war nicht im Haus gewesen. Als ihnen das klar wurde, kamen die Scharfschützen aus ihrer Deckung; die Polizeibeamten lösten das schwarz-gelbe Band, das sie zur Markierung des Sperrgebiets quer über die Straße gespannt hatten, und sammelten es ein. Wäre man ein paar Minuten später vorbeigekommen, hätte man nicht bemerkt, dass irgendetwas geschehen war. Aber es war etwas geschehen. Das musste irgendwo dokumentiert sein – wenn vielleicht auch nur in der Erinnerung der vierzig, fünfzig, sechzig Passanten, die aus Neugier stehengeblieben waren. Alles muss irgendeine Spur hinterlassen.

Daubenay und ich waren mitten im Gespräch unterbrochen worden. Als ich in der Telefonzelle mein 50-Pence-Stück in den Schlitz steckte und zurückrief, meldete sich die Empfangsdame. Ich war ihr schon begegnet, schon mehrmals. Sie war elegant und förmlich, Anfang dreißig, ein bisschen pferdegesichtig.

»Olanger und Daubenay«, sagte sie. »Guten Tag.«

Ich sah den Schreibtisch vor mir, hinter dem sie saß, die Ledersessel gegenüber, das Glastischchen daneben. Von einem niedrigen Fenster zu ihrer Rechten sah man auf einen gepflasterten Hof.

»Kann ich bitte mit Marc Daubenays Büro sprechen?«, sagte ich.

»Ich stelle Sie durch.«

Es folgte eine Stille, aber nicht die Ruhe des Büros, sondern die Art von Stille, die entsteht, wenn nichts in der Leitung ist. Mein Bild von Olanger und Daubenay verblasste, verdrängt durch die vergitterte Fassade des Büros eines Taxiunternehmens direkt neben der Telefonzelle. MOVEMENT CARS, hieß es dort; FLUGHÄFEN BAHNHÖFE L ICHT UMZÜGE NAH UND FERN. Ein Mann rollte einen großen Cola-Automaten durch den Eingang, kippte ihn langsam und stützte ihn mit den Schultern. Ich überlegte, was LICHT in diesem Zusammenhang bedeuten könnte, und schon überkam mich wieder eine leichte Welle des Schwindels. FLUGHÄFEN sagte die Schrift auf dem Fenster. Meine Bekannte, Catherine, würde in kaum mehr als einer Stunde in Heathrow ankommen. In der Leitung klickte es, dann nahm Marc Daubenays Sekretärin ab.

»Büro Marc Daubenay«, sagte sie.

Diese Frau war älter, etwas über vierzig. Auch ihr war ich schon begegnet, jedes Mal, wenn ich Marc Daubenay aufgesucht hatte. Sie war es, die mich vor ein paar Minuten angerufen hatte. Sie wirkte immer ernst, streng, fast ein wenig strafend. Sie lächelte nie. Ich sagte meinen Namen und dass ich Daubenay sprechen wolle.

»Ich probiere es bei ihm«, sagte sie. »Nein, ich fürchte, es ist besetzt. Er telefoniert.«

»Ja, er telefoniert mit mir«, sagte ich. »Wir haben miteinander gesprochen und wurden getrennt. Ich nehme an, er versucht mich zurückzurufen.«

»Wenn Sie auflegen, werde ich ihn bitten, es nochmal zu versuchen.«

»Nein«, sagte ich, »das hat keinen Sinn. Mein Telefon ist aus der Wand gekommen. Es ist kaputt. Wir haben gesprochen, und es ging kaputt. Ich bin sicher, er versucht mich gerade anzurufen. Vielleicht können Sie ihn unterbrechen und ihm Bescheid sagen.«

»Ich muss rübergehen«, sagte sie.

Ich hörte, wie sie den Hörer weglegte, dann Schritte, Stimmen, ihre und Daubenays, im anderen Zimmer. Er ist auf Ihrer Leitung? sagte Daubenay. Aber sein Telefon ist tot. Ich habe es die ganzen letzten zehn Minuten versucht. Sie sagte etwas zu ihm, was ich nicht verstehen konnte, dann hörte ich seine Schritte zum Telefon in ihrem Zimmer kommen, dann ein Rascheln, als er den Hörer vom Schreibtisch nahm.

»Sind Sie wieder dran?«, sagte er.

»Wir wurden unterbrochen«, sagte ich.

Die Anzeige des Telefons zählte mein Geld rückwärts und war bereits bei 32. Spitzentarif. Ich grub in meinen Taschen nach weiteren Münzen, fand aber nur Zwei-Pence-Stücke.

»Wie viel haben Sie gehört?«, fragte Daubenay.

»Die Zahl. Könnten Sie sie wiederholen?«

»Achteinhalb Millionen Pfund«, wiederholte Daubenay. »Die Bedingungen, die das Einverständnis mit dieser Summe regeln, sind Ihnen klar?«

»Ich darf niemandem etwas sagen?«

»Sie dürfen weder in der Öffentlichkeit noch in irgendeinem dokumentierbaren Format über Wesen und / oder Einzelheiten des Unfalls sprechen.«

»Ich erinnere mich, dass Sie mir das gesagt haben«, sagte ich.

»Sollten Sie das dennoch tun, büßen Sie alles ein, auch den zwischenzeitlich aufgelaufenen Mehrbetrag.«

»Auflaufen, ja«, sagte ich. »Ich erinnere mich auch daran. Und lässt sich das rechtlich durchsetzen?«

»Das lässt es sich garantiert«, antwortete er. »In Anbetracht der Stellung dieser Parteien, dieser, äh, Institutionen, dieser, äh …«

»Körperschaften«, sagte ich.

»… Körperschaften«, fuhr er fort, »lässt sich so ziemlich alles durchsetzen. Ich empfehle ausdrücklich, dem zuzustimmen. Wir wären verrückt, wenn wir das nicht täten.«

»Was muss ich tun?«, fragte ich.

»Kommen Sie morgen vorbei. Die Dokumente werden per Kurier zum Unterschreiben hierher geschickt. Kommen Sie gegen elf: Bis dahin sollten sie da sein.«

Der Cola-Automaten-Mann rollte seine leere Sackkarre aus dem Movement-Cars-Büro heraus. Es hieß LEICHTE UMZÜGE, nicht LICHT, dann UMZÜGE. Die beiden E’s fehlten. Die Anzeige des Telefons war schon bei den Zehnern. Daubenay gratulierte mir.

»Wofür?«, fragte ich.

»Es ist eine beispiellose Summe«, sagte er. »Alle Achtung!«

»Ich habe sie mir nicht verdient«, sagte ich.

»Sie haben gelitten«, antwortete er.

»Das ist nicht wirklich die richtige …«, sagte ich. »Ich meine, ich habe mir nicht ausgesucht – und jedenfalls …«

Und genau hier wurden wir unterbrochen, wieder mitten im Gespräch.

Ich ging zurück zu meiner Wohnung, um neue Münzen zu holen. Wieder nahm ich auf dem Hinweg die Parallelstraße zu der senkrecht von meiner abgehenden und auf dem Rückweg die senkrechte, wie vorher: am Fiesta vorbei, an der Ex-Sperrzone. Diesmal warf ich Zwei-Pfund-Münzen ein. Daubenay schien überrascht, mich zu hören.

»Ich dachte, wir hatten die Sache soweit abgeschlossen«, sagte er. »Sie sollten ein Glas Sekt trinken gehen. Bis morgen um elf.«

Er legte auf. Ich kam mir dumm vor. Es war unnötig gewesen, ihn nochmal anzurufen. Abgesehen davon musste ich mich beeilen, zum Flughafen zu kommen, achteinhalb Millionen hin oder her. Als ich die Telefonzelle verließ, stellte ich mir Catherines Flugzeug vor, irgendwo über Europa, wie es auf den Kanal zusteuert, auf England. Ich ging ein drittes Mal zu meiner Wohnung zurück, nahm wieder dieselbe Route, holte meine Jacke und meinen Geldbeutel und kam bis zu einem Reifenhändler auf halbem Weg zwischen der Sperrzone und der Telefonzelle, als ich merkte, dass ich den Zettel mit der Flugnummer in meiner Küche gelassen hatte.

Ich drehte wieder um, hielt aber sofort inne, als mir einfiel, dass ich diese Information vielleicht gar nicht brauchte: Ich musste nur auf die Anzeigetafel mit den ankommenden Flügen schauen und würde sehen, welcher Flug aus Harare kam. Egal zu welcher Uhrzeit, es würde nie mehr als einer sein. Ich drehte mich wieder um und wollte gerade losgehen, als mir der Gedanke kam, dass ich nicht wusste, zu welchem Terminal ich musste. Ich musste eben doch zurückgehen und die Angaben holen. Bevor ich aber auch nur einen Schritt Richtung Wohnung getan hatte, fiel mir ein, dass in den U-Bahn-Wagen der Piccadilly-Linie Listen hingen, auf denen man sehen konnte, an welchem Terminal welche Fluglinie ankam. Ich drehte mich also wieder um. Zwei Männer, die aus einem Café neben dem Reifenhändler kamen, schauten zu mir herüber. Mir wurde bewusst, dass ich hin und her ruckte wie ein angehaltenes Videobild auf einem Billigrekorder. Es muss seltsam ausgesehen haben. Es war mir peinlich. Ich entschied, die Angaben zum Flug doch zu holen, blieb aber noch einige Sekunden auf dem Gehweg stehen und tat so, als würde ich verschiedene Möglichkeiten abwägen, um zu einer fundierten Entscheidung zu kommen. Ich setzte sogar meinen Finger ein, den Zeigefinger meiner rechten Hand. Ich gab diese Vorstellung für die beiden Männer, die mich beobachteten, meine Bewegungen sollten dadurch authentischer wirken.

Als ich zu guter Letzt meinen Rundkurs durchbrach, den ich jetzt vier- oder fünfmal auf derselben Route durchlaufen hatte, die senkrecht abzweigende Straße hin und die parallele zurück, wobei ich sogar jede Straße immer an derselben Stelle überquert hatte: immer bei demselben Müllcontainer oder immer genau nach demselben Gullydeckel – als ich also schließlich links in die Coldharbour Lane Richtung U-Bahn Brixton einbog, fiel mir ein, dass ich mich ab jetzt gar nicht mehr am Boden fortzubewegen brauchte. Ich war so reich, dass ich einen Hubschrauber ordern und ihn anweisen könnte, im Ruskin-Park zu landen, und wenn er nicht landen konnte, würde er einfach über den Dächern schweben, ein Seil herunterlassen und mich in seinen Bauch hinaufwinden – so wie man es bei Leuten macht, die aus dem Meer gerettet werden. Und doch blieb ich am Boden, folgte mit meinen Augen dem Untergrund wie ein Blinder mit seinem Finger der Blindenschrift, konzentrierte mich auf mein Vorwärtskommen: auf jeden Schritt, wie die Knie sich beugen, wie meine Arme schwingen. Seit dem Unfall musste ich die Dinge so angehen: erst verstehen, dann ausführen.

Als ich später in der U-Bahn saß, hatte ich das Bedürfnis – wie jedes Mal, wenn ich die U-Bahn nach Angel nahm –, mir das Terrain vorzustellen, das der dahinsausende Wagen durchquerte. Nicht die Tunnels und Bahnsteige, sondern den Raum, den Raum über der Erde, London. Ich erinnerte mich, wie ich vom ersten Krankenhaus zum zweiten gebracht worden war, etwa zwei Monate nach dem Unfall, und wie furchtbar das gewesen war. Ich musste flach liegen und alles, was ich sehen konnte, war das Innere des Krankenwagens, Stangen und Schläuche, ein Stückchen Himmel. Ich hatte damals das Gefühl gehabt, die ganze Fahrt gar nicht wirklich zu erleben: wie der Krankenwagen sich durch den Verkehr schlängelt, auf die falsche Straßenseite wechselt, an Ampeln und Verkehrsinseln vorbeiflitzt, all das konnte ich nicht sehen. Mir wurde übel, weil ich nicht in der Lage war, den Raum, durch den wir uns bewegten, zu erfassen. Ich hatte mich sogar im Krankenwagen übergeben. Auf der U-Bahn-Fahrt nach Heathrow spürte ich einen Anflug des gleichen Unbehagens, der gleichen Übelkeit. Ich hielt sie in Schach, indem ich mir vorstellte, dass die Gleise mit Kabeln verbunden sind, die zu Kästen und anderen Kabeln über der Erde führen, die entlang der Straßen verlaufen und uns dadurch mit ihnen verbinden, und meine Wohnung mit dem Flughafen und die Telefonzelle mit Daubenays Büro. Die ganze Fahrt nach Heathrow konzentrierte ich mich auf diesen Gedanken.

Fast die ganze Fahrt. Eine merkwürdige Sache passierte. Manchem mag es unbedeutend erscheinen, mir aber nicht. Ich erinnere mich ganz deutlich daran. Am Green Park musste ich umsteigen. Um an der Station Green Park umzusteigen, muss man mit der Rolltreppe fast ganz nach oben fahren und dann mit einer anderen Rolltreppe wieder nach unten. Oben im Eingangsbereich, hinter den Automatikschranken, befanden sich einige Münztelefone und ein großer Stadtplan. Davon wurde ich so angezogen – von den in Aussicht gestellten Verbindungen, dem Überblick –, dass ich meinen Fahrschein an der Sperre eingeschoben hatte und durch- und darauf zu gegangen war, bevor ich merkte, dass ich eigentlich wieder nach unten gemusst hätte. Um es noch schlimmer zu machen: Mein Ticket kam nicht wieder raus. Ich rief jemanden vom Aufsichtspersonal und sagte ihm, was passiert war, und dass ich mein Ticket zurückhaben musste.

»Es wird in der Sperre stecken«, sagte er. »Ich werde sie für Sie öffnen.«

Er zog einen Schlüssel aus der Tasche, öffnete die Ticketsammelklappe der Sperre und nahm das oberste Ticket heraus. Er prüfte es.

»Dieses Ticket gilt nur bis zu dieser Station hier«, sagte er.

»Dann ist es nicht meins«, sagte ich. »Ich habe bis Heathrow gelöst.«

»Wenn Sie der letzte waren, der hier durchgegangen ist, sollte Ihr Ticket das oberste sein.«

»Ich war der letzte«, sagte ich. »Niemand ist nach mir durchgegangen. Aber es ist nicht mein Ticket.«

»Wenn Sie der letzte waren, muss das Ihr Ticket sein«, wiederholte er.

Es war nicht mein Ticket. Mir wurde wieder schwindelig.

»Warten Sie«, sagte der Mann. Er fasste in den Schlitz an der Oberseite der Klappe und zog einen anderen Fahrschein heraus, der zwischen zwei Zahnrädern eingeklemmt gewesen war. »Der hier?«, fragte er.

Er war es. Er gab ihn mir zurück. Der Fahrschein hatte schwarze Schmiere von den Zahnrädern abbekommen, als der Mann die Klappe geöffnet hatte, und diese Schmiere war nun an meinen Fingern.

Ich ging zurück zur Rolltreppe nach unten, aber bevor ich sie erreichte, fielen mir all diese Rolltreppenstufen ins Auge, die gerade repariert wurden. Man stellt sich eine Rolltreppe als etwas Zusammenhängendes vor, als ein Ding, ein Armband in endloser Kreisbewegung, aber in Wirklichkeit besteht sie aus einer Menge einzelner, separater Stufen, die sich zu einem reibungslos funktionierenden System verzahnen. Verbinden. Diese hier waren unverbunden und lagen verstreut in einem abgesperrten Bereich der oberen Halle herum. Sie wirkten hilflos, wie gestrandeter Fisch. Ich starrte sie an, als ich an ihnen vorbeilief. Ich starrte so konzentriert darauf, dass ich die falsche Rolltreppe nahm, die nach oben, und wieder in der Halle landete. Als meine Hand über den Handlauf glitt, kam ein bisschen schwarze Schmiere auf meinen Ärmel und ließ einen Fleck zurück.

Bis heute habe ich eine fotografisch genaue Erinnerung daran, wie ich in der Halle stand und auf mein beflecktes Hemd schaute, auf die Schmiere – diese schmutzige, lästige Materie, die keinerlei Respekt vor den Millionen zeigte, nicht wusste, wo sie hingehörte. Mein Verderben: Materie.

2

Nach dem Unfall – einige Zeit nach dem Unfall, als ich aus dem Koma erwacht war und meine Erinnerungen zurückgekommen und meine gebrochenen Knochen zusammengewachsen waren – musste ich lernen, wie man sich bewegt. Der Teil meines Gehirns, der die motorischen Funktionen der rechten Körperhälfte kontrolliert, war geschädigt. Die Schädigung war einigermaßen irreparabel, und so musste der Physiotherapeut etwas machen, das man »Umleiten« nennt.

Umleiten ist genau das, wonach es sich anhört: Für die Übermittlung der Befehle muss ein neuer Weg durchs Gehirn gefunden werden. Es ist ungefähr so, wie wenn eine Regierung Land enteignet, um dort Bahngleise zu verlegen, nachdem das Gelände, durch das die alten Gleise verliefen, überflutet wurde oder einem Erdrutsch zum Opfer fiel. Der Physiotherapeut musste den Schaltkreis, über den die Befehle an die Glieder und Muskeln geleitet werden, durch einen anderen Teil des Gehirns lenken – einen ungenutzten, brachliegenden Teil, den Teil, mit dem man Flohhüpfen spielen oder Popmusik hören kann oder was auch immer.

Um die neuen Schaltkreise anzulegen, lassen sie einen Handlungen visualisieren. Einfache Handlungen, zum Beispiel eine Karotte zum Mund führen. Zuerst, für ungefähr eine Woche, geben sie einem noch keine Karotte, sie verlangen noch nicht mal, dass man versuchen soll, die Hand zu bewegen: Man soll sich erst einmal vorstellen, dass man eine Karotte in die rechte Hand nimmt, sie mit den Fingern umschließt und dann den ganzen Unterarm vom Ellbogen aus hebt, bis die Karotte den Mund erreicht. Sie bringen einem bei, wie das alles funktioniert: Welche Sehne macht was, wie dreht sich welches Gelenk, wie konkurrieren Winkel-, Aufwärts- und Schwerkraft miteinander bzw. gleichen sich aus. Indem man das versteht und sich wieder und wieder vorstellt, wie man die Karotte zum Mund führt, werden neue Bahnen im Gehirn angelegt, die es einem schließlich erlauben, die Aktion tatsächlich auszuführen. Soweit die Idee.

Aber wenn es dann ans Ausprobieren geht, muss man feststellen, dass es viel komplizierter ist als gedacht. Siebenundzwanzig einzelne Manöver sind erforderlich. Man hat sie gelernt, eins nach dem anderen, in der richtigen Reihenfolge, hat verstanden, wie jedes einzelne funktioniert, hat sie im Geiste durchgespielt, immer wieder und wieder, eine ganze Woche lang – hat mehr als tausend imaginäre Karotten zum Mund geführt, oder eine imaginäre Karotte mehr als tausendmal, was auf dasselbe hinausläuft. Aber dann nimmt man die Karotte – sie geben einem eine verdammte Karotte, so krumm, dreckig und ungleichmäßig, wie es die imaginäre Karotte nie war, und legen sie einem in die Hand – und kaum sieht man dieses Scheißding, weiß man auch schon, weiß man einfach sofort, dass es nicht klappen wird.

»Nichts wie ran«, sagte der Physiotherapeut. Er legte mir die Karotte in den Schoß, trat, als wäre ich ein Kartenhaus, vorsichtig zurück und setzte sich mir gegenüber.

Bevor ich die Karotte anheben konnte, musste ich meine Hand zu ihr hin kriegen. Ich schwenkte meine Handfläche und meine Finger vom Handgelenk aus nach oben, aber um dann die ganze Hand zur Karotte zu bringen, musste ich den Ellbogen von der Schulter aus nach vorne schieben, was ich bisher weder gelernt noch geübt hatte. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie ich das machen sollte. Schließlich packte ich meinen Unterarm mit der linken Hand und zerrte ihn einfach nach vorn.

»Das ist geschummelt«, sagte der Physio, »aber ok. Versuchen Sie jetzt, die Karotte anzuheben.«

Ich legte meine Finger um die Karotte. Ich spürte sie – ja, ich spürte sie: Das genügte, die ganze Operation in Gang zu setzen. Die Karotte hatte Struktur; sie hatte Masse. Die ganze Woche hatte ich mich auf das Anheben der Karotte vorbereitet, hatte mir meine Hand, meine Finger, mein umgeleitetes Gehirn als aktiv Handelnde vorgestellt, während die Karotte ein Nicht-Ding gewesen war – ein Hohlraum, den ich greifen und bewegen konnte. Und jetzt war diese Karotte aktiver als ich: Sie war knubbelig, sie war runzelig, und auf ihr wimmelte es nur so von Sand. Sie war kalt. Ich ergriff sie und begann mit Phase Zwei, dem Hochheben, aber selbst dabei spürte ich den aktiven Karotten-Input wie einen Stromstoß, der die Kommunikation zwischen Gehirn und Arm durcheinanderbrachte, falsche Kontraktionen auslöste, Muskeln gerade dann einrasten ließ, wenn sie sich dringend entspannen und dehnen mussten, und stützende Gelenke in die falsche Richtung dirigierte. Als die Karotte mir entglitt, wegrollte und herunterfiel, begriff ich, wie sich Fluglotsen in dem Augenblick fühlen müssen, da sie realisieren, dass ein Flugzeug abstürzen wird und sie nichts dagegen tun können.

»Erster Versuch«, sagte mein Physio.

»Wenigstens ist sie nicht auf jemanden draufgefallen«, sagte ich.

»Wir machen’s nochmal.«

Es dauerte eine weitere Woche, bis ich das richtig hinkriegte. Wir fingen noch einmal bei der Theorie an, bezogen sämtliche zusätzlichen Signale ein, die wir bislang nicht einbezogen hatten, durchliefen noch einmal die Visualisierungsphase und kamen schließlich zur echten Karotte zurück. Seitdem hasse ich Karotten. Bis heute kann ich keine mehr essen.

So war es mit allem. Alles, jede Bewegung: Ich musste sie alle lernen. Zuerst verstehen, wie sie funktionieren, sie in jeden einzelnen Bestandteil aufspalten, dann ausführen. Laufen, zum Beispiel: Das ist jetzt sehr kompliziert. Bei einem einzigen Schritt nach vorn sind fünfundsiebzig Manöver beteiligt, und jedes Manöver hat seinen eigenen Befehl. Ich musste sie alle lernen, alle fünfundsiebzig. Und wenn man jetzt denkt, Das ist doch nicht so schlimm: Wir alle mussten einmal laufen lernen; du musstest es eben zweimal lernen, dann liegt man falsch. Vollkommen falsch. Es ist doch so: Normalerweise muss man laufen überhaupt nicht lernen – nicht wie man schwimmen lernt oder Französisch oder Tennis. Man macht es einfach, ohne darüber nachzudenken, wie man es macht: Man stolpert da rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich dagegen musste Laufunterricht nehmen. Ganze drei Wochen lang ließ mein Physio mich keinen Schritt ohne Überwachung gehen, damit ich ja keine falschen Gewohnheiten annahm – falsche Kopfhaltung, den Fuß bewegen, bevor ich das Knie gebeugt hatte oder wer weiß was. Er war wie einer dieser besessenen Ballett- oder Eislauftrainer von hinter dem alten Eisernen Vorhang.

»Zehen nach vorne! Nach vorne, verdammt nochmal!«, schrie er zum Beispiel. »Mehr Knie! Hoch damit!« Er haute mit der Faust gegen die Tafel, gegen seine Diagramme.

Jede Aktion ist eine komplexe Operation, ein System, und ich musste sie alle lernen. Ich musste sie verstehen und sie dann nachahmen. Am Anfang, in den ersten Monaten, machte ich alles sehr langsam.

»Sie lernen«, sagte mein Physio, »und außerdem sind Ihre Muskeln immer noch wie Plastik.«

»Plastik?«

»Plastik. Steif. Das Gegenteil von schlaff. Mit der Zeit werden sie schlaff werden: geschmeidig, entspannt. Schlaff, gut; Plastik, schlecht.«

Schließlich lernte ich nicht nur, die meisten Aktionen auszuführen, sondern erreichte auch Höchstgeschwindigkeit. Nahezu Höchstgeschwindigkeit – auf einhundert Prozent kam ich nie mehr. Vielleicht auf neunzig. Im April hatte ich meine Höchstgeschwindigkeit schon fast erreicht, meine neunzig. Aber ich musste immer noch über jede Bewegung, die ich machte, nachdenken, musste sie verstehen. Kein Tun ohne Verstehen, das war die Hinterlassenschaft des Unfalls – eine immerwährende Umleitung.

Etwa eine Woche nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ging ich mit meinem Freund Greg ins Kino: Wir sahen Mean Streets mit Robert De Niro im Ritzy. Zweierlei war dabei seltsam. Zum einen war es seltsam, bewegte Bilder anzuschauen. Meine Erinnerungen waren, wie bereits erwähnt, als Film zurückgekommen, als bewegte Bilder – wie ein Film in mehreren Folgen, eine Seifenoper, ungefähr eine Fünfjahresepisode pro Woche. Es war nicht besonders spannend gewesen; eigentlich war es sogar ziemlich banal gewesen. Ich hatte im Bett gelegen und die Episoden angeschaut, wie sie eben kamen. Ich hatte keine Kontrolle darüber gehabt. Es hätte genauso gut eine andere Geschichte sein können, eine andere Abfolge von Handlungen und Ereignissen, so wie manchmal im Labor die Urlaubsfotos vertauscht werden und man die falschen zurückbekommt. Ich hätte es nicht besser gewusst und mich auch nicht darum geschert, hätte die falschen genauso akzeptiert. Als ich mit Greg Mean Streets sah, war meine Haltung genauso distanziert und gleichgültig, keinen Deut mehr, aber auch nicht weniger, obwohl doch die Handlung dieses Films gar nichts mit mir zu tun hatte.

Das andere, was mir auffiel, war De Niros Perfektion. Jede seiner Bewegungen, jede Geste war perfekt, makellos. Ob er sich eine Zigarette anzündete oder eine Kühlschranktür aufmachte oder nur die Straße entlang ging: er schien die Aktion perfekt auszuführen, sie zu leben, damit zu verschmelzen, bis er und die Aktion eins geworden waren und es nichts mehr dazwischen gab. Auf dem Weg nach Hause sprach ich mit Greg darüber.

»Aber die Figur ist ein Verlierer«, sagte Greg. »Und er vermasselt den andern alles.«

»Das spielt keine Rolle«, antwortete ich. »Wenn er etwas tut, ist er natürlich. Nicht künstlich, wie ich. Er ist schlaff. Ich bin wie Plastik.«

»Er ist der aus Plastik, sollte man meinen«, sagte Greg, »auf ein Stück Film gestanzt und so. Ich meine, du hast da das Ding über deinem Auge, aber …«

»Das meine ich nicht«, sagte ich. An einer Narbe über dem rechten Auge hatte ich eine kleine plastische Operation gehabt. »Ich meine, dass er entspannt ist, geschmeidig. Er fließt in seine Bewegungen, selbst in die einfachsten. Wenn er eine Kühlschranktür aufmacht, sich eine Zigarette anzündet. Er muss nicht über sie nachdenken, oder sie erst verstehen. Er muss nicht über sie nachdenken, weil er und seine Bewegungen eins sind. Perfekt. Echt. Meine Bewegungen sind alle künstlich. Second-hand.«

»Du meinst, er ist cool. Alle Filmstars sind cool«, sagte Greg. »Der Film macht sie dazu.«

»Es geht nicht ums Coolsein«, sagte ich. »Es geht darum, einfach nur zu sein. De Niro ist einfach; ich kann das nicht mehr, nie mehr.«

Greg blieb mitten auf dem Bürgersteig stehen und schaute mich an.

»Und du meinst, früher hast du das gekonnt?«, fragte er. »Meinst du, ich kann das? Meinst du, außer im Film zündet sich irgendjemand so die Zigarette an oder macht so die Kühlschranktür auf? Überleg doch mal: Das Feuerzeug zündet nicht gleich, beim ersten Zug steigt einem der Rauch in die Augen und man muss blinzeln; die Kühlschranktür hakt und scheppert, Milch schwappt über. Das passiert jedem. Das ist was Universelles: Es geht eben daneben! Da bist du kein Spezialfall. Weißt du, was du bist?«

»Nein«, sagte ich. »Was?«

»Du bist einfach nur normaler als alle anderen.«

Ich dachte später sehr lange über dieses Gespräch nach. Und kam zu dem Schluss, dass Greg Recht hatte. Ich war immer nicht-authentisch gewesen. Auch vor dem Unfall, wenn ich durch die Straßen gegangen war wie De Niro und wie er eine Zigarette geraucht hatte – und selbst wenn sie beim ersten Versuch angegangen war, hatte ich trotzdem gedacht: Hier bin ich und laufe durch die Straßen und rauche eine Zigarette, wie jemand in einem Film. Klar? Second-hand. Leute im Film denken sowas nicht. Sie machen einfach ihr Ding, sind echt, ohne irgendwas dabei zu denken. Der ganze Genesungsprozess nach dem Unfall, mich bewegen lernen, laufen lernen, verstehen, um agieren zu können – all das hatte mich nur noch mehr zu dem gemacht, was ich sowieso schon immer gewesen war. Es hatte die Distanz zwischen mir und den Dingen, die ich tat, noch mehr vergrößert. Greg hatte Recht, vollkommen Recht. Ich war nicht unnormal: Ich war normaler als die meisten anderen.

Ich fing an zu grübeln, wann ich in meinem Leben am wenigsten künstlich, am wenigsten second-hand gewesen war. Ganz sicher nicht als Kind: Das ist die schlimmste Zeit. Man spielt immer etwas vor, macht andere Leute nach, schaut sich ab, was sie machen, und dann macht man sie auch noch schlecht nach. Nein, ich kam zu dem Schluss, dass es in Paris gewesen war, ein Jahr vor dem Unfall. Dort hatte ich auch Catherine kennengelernt. Sie war Amerikanerin, aus der Nähe von Chicago. Sie arbeitete für eine große humanitäre Organisation, irgendwelche Lobbyisten. Sie hatten sie zu demselben Intensivsprachkurs geschickt wie meine Firma mich. Heute kommt es mir merkwürdig vor, dass sie nicht dort in Illinois Französisch gelernt hat. Meine Teilnahme war für meine Firma in Anbetracht der Tatsache, dass sie mich ein Jahr später verlieren würde, eine Fehlinvestition – aber sie hatten immerhin nicht behauptet, es im Interesse hungernder Kinder zu tun.

Egal, ich begegnete Catherine bei diesem Kurs. Wir verstanden uns sofort großartig. Wir hatten Lachanfälle im Unterricht. Statt Hausaufgaben zu machen, gingen wir abends weg und betranken uns. Eines Tages entdeckten wir am Quai Malaquais ein Ruderboot, kletterten hinein, lösten die Vertäuung und wollten gerade mithilfe unserer Hände wegpaddeln, als ein paar Männer erschienen und uns rausschmissen. Ein anderes Mal – ach, es gab viele andere Male. Die Hauptsache ist aber, dass ich mich in Paris, als ich mit Catherine unterwegs war, weniger gehemmt gefühlt hatte als zu irgendeiner anderen Zeit in meinem Leben – natürlicher, mehr im Hier und Jetzt. Drinnen, nicht draußen – als wären wir unter die Haut von irgendetwas gelangt: der Stadt vielleicht, oder vielleicht auch des Lebens selbst. Es kam mir wirklich so vor, als wäre uns damals ganz unbewusst etwas geglückt.

Seitdem hatten wir uns ziemlich regelmäßig geschrieben. Nach dem Unfall war das meinerseits natürlich eingeschlafen, aber sobald meine Erinnerung zurück war, hatte ich mich wieder bei ihr gemeldet und sie auf den neuesten Stand gebracht. Im Februar, als ich gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatte sie mir geantwortet, dass man sie nach Zimbabwe schickte und sie auf dem Rückflug über London kommen würde. Danach schrieben wir uns regelmäßiger. Unsere Briefe bekamen einen sexuellen Unterton, was in der Zeit, die wir zusammen verbracht hatten, nie ein Thema gewesen war. Ich fing an, mir vorzustellen, Sex mit ihr zu haben. Ich entwickelte verschiedene Fantasieszenarien einer ersten Verführung, die ich für mich abspielte, weiterentwickelte, bearbeitete und wieder abspielte.

Eines dieser Szenarien spielte in meiner Wohnung. Wir stehen im Flur zwischen Küche und Schlafzimmer, wobei gelegentlich Einblendungen von Paris und einem Chicago, das ich nie gesehen habe, dazwischenfunkten: Die Schaufenster einer Brasserie, flankiert von Hochhäusern, windige Kanäle, die gegen gelbe Mauern drängen. Ich sage etwas Zweideutig-Witziges, und Catherine antwortet: Das musst du mir zeigen oder Warum zeigst du’s mir nicht? oder Das musst du mir jetzt aber wirklich zeigen, und dann küssen wir uns, lassen uns dabei Richtung Schlafzimmer treiben. In einer anderen Version sind wir irgendwo auf dem Land. Ich nehme sie in meinem Fiesta mit und parke an einem Feld- oder Waldrand. Sie steht da, im Profil, weil sie so besser aussieht, ihre Wange von lockigem Haar halb verdeckt. Ich komme ihr ganz nah, sie dreht sich zu mir, wir küssen uns und lieben uns schließlich im Fiesta, während in den Baumkronen Vögel ekstatisch zwitschern und kreischen.

Diese zweite Sequenz habe ich allerdings nie so richtig hinbekommen, wegen der Schwierigkeit, uns ins Auto zu manövrieren, ohne dass wir uns den Kopf anstoßen oder über die Gurte stolpern, die immer aus den Türen hängen. Außerdem machte ich mir immer Sorgen wegen der Stelle, an der ich geparkt hatte, ob vielleicht jemand um die Kurve gerast kommt und uns reinfährt, wie der Fahrerflucht-Typ in Peckham. Aber bei der Flurszene war es auch nicht besser: Wenn wir uns Richtung Schlafzimmer bewegten, fiel mir ein, dass haufenweise schimmelige Kaffeetassen neben dem Bett standen und das Bettzeug alt und schmutzig war. Und wenn nicht das, dann standen gerade die Nachbarn draußen und ich hatte die Vorhänge nicht zugezogen und sie wollten sich durchs Fenster mit mir unterhalten, oder – na ja, irgendwas kam immer dazwischen, unterbrach diese imaginären Verführungen und vermasselte sie mir. Selbst meine Fantasien waren aus Plastik, unvollkommen, unecht.

Als Catherine an dem Tag, als der Vergleich zustande kam, in London eintraf, erreichte ich den Flughafen kurz nach der planmäßigen Ankunftszeit ihres Fluges. Auf der Ankunftstafel sah ich, dass ihr Flugzeug bereits gelandet war und hetzte zu den Schiebetüren, die Zoll- und Immigrationsbereich vom öffentlichen Terminal trennen. Ich lehnte mich an ein Geländer und beobachtete, wie die Passagiere durch diese Türen kamen. Es war interessant. Einige der Ankommenden hielten nach Angehörigen Ausschau, aber die meisten wurden nicht erwartet. Letztere wirkten, als hätten sie eine demonstrative Haltung für die versammelte Menge eingenommen, als hätten sie, kurz bevor sich die Türen für sie öffneten, einen bestimmten Gesichtsausdruck aufgesetzt. Sie versuchten zum Beispiel auszusehen, als hätten sie es eilig, als würden sie dringend gebraucht, weil sie sehr wichtig waren und ihr Geschäft ohne sie nicht laufen würde. Oder sie versuchten unbekümmert, unschuldig und glücklich auszusehen, als ob sie sich nicht bewusst wären, dass fünfzig oder sechzig Augenpaare auf sie gerichtet waren, auf sie allein, wenn auch nur für zwei Sekunden. Obwohl sie es natürlich waren – sich dessen bewusst, meine ich. Wie auch nicht? Der Streifen zwischen Geländer und Türen war wie ein Laufsteg, mit Models, die verschiedene Rollen, verschiedene Identitäten durchspielten. Ich lehnte am Geländer und schaute der Parade zu: eine Figur nach der anderen, alle so verlegen, stilisiert, falsch. Die anderen Leute waren wirklich wie ich; sie wussten es bloß nicht. Und sie hatten keine achteinhalb Millionen Pfund.

Nach einer Weile hatte ich keine Lust mehr, all diesen amateurhaften Auftritten zuzuschauen und beschloss, mir einen Kaffee zu holen. Ein paar Meter entfernt war einer dieser Seattle-Erlebnis-Coffeeshops, wo man Cappuccino, Latte und Espresso bekommt, keinen Kaffee. Wenn man bestellt, begrüßen sie einen mit Heyy! und wiederholen laut die Bestellung, wobei sie groß und klein durch large und small ersetzen. Ich bestellte einen kleinen Cappuccino.

»Heyy! Small Cap«, sagte der Mann. »Kommt sofort. Haben Sie eine Treuekarte?«

»Treuekarte?«, sagte ich.

»Immer wenn Sie zu uns kommen, bekommen Sie einen Stempel pro Tasse«, sagte er und reichte mir die Karte. Zehn kleine Kaffeetassen-Bildchen waren darauf. »Für zehn Stempel bekommen Sie eine Tasse umsonst. Und eine neue Karte.«

»Aber ich komme nicht so oft hierher«, sagte ich.

»Ach, wir haben überall Filialen«, sagte er. »Die Karte gilt überall.«

Er stempelte die erste Tasse und reichte mir den Cappuccino. Da rief jemand meinen Namen, und ich drehte mich um. Es war Catherine. Während ich die Schiebetüren beobachtet hatte, war sie die ganze Zeit schon im Café gewesen.

»Heyy!«, sagte ich. Ich ging auf sie zu und umarmte sie.

»Ich habe versucht, dich anzurufen«, sagte Catherine, als wir uns wieder losließen, »aber dein Telefon geht nicht.«

»Ich bin reich!«, sagte ich.

»Oh, heyy!«

»Nein, wirklich. Gerade geworden, heute.«

»Wie das?«, fragte sie.

»Die Abfindung für den Unfall.«

»Mein Gott! Natürlich!« Sie schaute mir prüfend ins Gesicht. »Man sieht dir nichts an – oh, doch, da hast du eine Narbe.« Sie strich mit Zeige- und Mittelfinger ihrer linken Hand über die Narbe über meinem rechten Auge, dort, wo ich die plastische Operation gehabt hatte. Am Ende der Narbe blieben die Finger liegen. Sie zog sie weg, kurz bevor die Geste zweideutig geworden wäre. »Also haben sie bezahlt?«, sagte sie.

»Eine ungeheure Summe.«

»Wie viel?«

Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Ich stotterte einen Moment und sagte dann: »Ein paar – na ja, nach Abzug von Steuern und Gebühren und so, einige Hunderttausend.«

Vielleicht ist in diesem Moment eine Art Schranke zwischen uns heruntergegangen. Ich fühlte mich schlecht wegen der Lüge, konnte mich aber auch nicht dazu durchringen, den tatsächlichen Betrag zu nennen. Es schien einfach so viel, zu viel, auch nur davon zu sprechen.

Wir nahmen die U-Bahn zurück zu meiner Wohnung. Wir saßen nebeneinander, aber ihr Profil war nicht ganz so sexy, wie ich es mir in meiner Fantasie vom Feld und dem geparkten Fiesta ausgemalt hatte. Sie hatte ein paar Pickel auf der Backe. Ihr schmutziger und riesiger lila Rucksack, der zwischen ihren Beinen stand, fiel immer wieder um. Als wir ankamen, lag der Telefonanschluss immer noch auf dem Teppich und rührte sich nicht.

»Wow! Hat hier ein Blitz eingeschlagen?«, sagte sie – und fügte dann, nachdem sie kurz Luft geholt hatte, hinzu: »Oh! Es tut mir leid. Ich meine, ich wollte nicht … Ich weiß, es war kein Blitz, aber …«

»Kein Problem«, sagte ich. »Es war nicht … Ich meine, es hat mir nichts …«

Mein Satz blieb genauso unvollständig wie ihrer, und wir standen uns schweigend gegenüber. Schließlich fragte Catherine:

»Kann ich ein Bad nehmen?«

»Klar«, sagte ich. »Ich lass’ dir Wasser einlaufen. Möchtest du einen Tee?«

»Tee!«, sagte sie. »Das ist so englisch. Ja, gerne.«

Ich machte Tee, während sie ein Bad nahm. Ich überlegte, ob ich die Tür öffnen und ihr den Tee bringen sollte, entschied mich aber dagegen, stellte die Tasse vor dem Badezimmer ab und sagte ihr durch die Tür Bescheid.

»Cool«, sagte sie. »Qu’ est-ce qu’on fait ce soir?«

Was machen wir heute Abend, meinte sie. Ich weiß, dass sie es auf Französisch sagte, um uns an unsere Zeit in Paris zu erinnern, aber mir war nicht danach, auf Französisch zu antworten. Und ich nahm ihr die Stichelei von wegen typisch englisch ein bisschen übel. Natürlich ist Tee englisch: Was hatte sie denn erwartet?

»Wir treffen uns mit meinem Freund Greg«, gab ich durch die Tür zurück. »Hier in der Nähe, in Brixton.«

Greg war mein bester Freund. Er hatte mich mit Daubenay in Verbindung gebracht, über einen Onkel von ihm. Er wohnte in Vauxhall – vielleicht wohnt er immer noch dort, wer weiß. Wir hatten uns im Dogstar verabredet, einem Pub am anderen Ende der Coldharbour Lane. Als Catherine und ich kamen, war er schon da und holte sich gerade an der Bar ein Bier.

»Greg, Catherine – Catherine, Greg«, sagte ich.

Greg fragte, was wir haben wollten. Ich nahm ein Bier. Catherine auch; sie wollte aber erst zur Toilette und fragte Greg, wo sie war. Greg sagte es ihr und sah ihr nach, als sie wegging. Dann drehte er sich zu mir und fragte:

»Freundin oder ›Freundin‹?«

»F …«, begann ich und sagte dann: »Greg, der Vergleich ist durch.«

»Marc Daubenay hat’s geschaukelt?«

»Ja. Es ist ein außergerichtlicher Vergleich.«

»Wie viel?«, fragte Greg.

Ich schaute mich um, senkte dann meine Stimme zu einem Flüstern und sagte:

»Mehr als eine Million Pfund!«

Wir waren gerade auf dem Weg zu einem Tisch und Greg hatte in jeder Hand ein Bier. Als er das hörte, blieb er wie angewurzelt stehen – so plötzlich, dass etwas Bier aus den beiden Gläsern auf den Holzfußboden schwappte. Er drehte sich zu mir, ließ einen Freudenschrei los und wollte mich umarmen, merkte dann aber, dass er das nicht konnte, solange er das Bier noch in der Hand hatte. Er drehte sich wieder um, ging schnell zum Tisch und hielt die Umarmung zurück, bis er die Gläser abgestellt hatte. Dann umarmte er mich.

»Alle Achtung!«, sagte er.

Diese ganze Szene kam mir merkwürdig vor. Es schien mir, als hätten wir es nicht richtig gemacht. Es wäre authentischer gewesen, die Gläser in die Luft zu werfen und einen Freudentanz aufzuführen, während die goldenen Tropfen langsam auf uns niederregneten. Oder wenn wir junge Aristokraten aus einer anderen Ära gewesen wären, unglaublich reiche Lords und Barone, und Greg hätte nur ruhig Wacker geschlagen, alter Junge gesagt und dann hätten wir unser Gespräch über Moorhuhnjagd oder einen Skandal an der Oper fortgesetzt. Aber das hier war weder–noch. Und mein Ellbogen bekam Bier ab, als ich ihn auf den Tisch stützte.

Catherine kam zurück.

»Hast du die Neuigkeit schon gehört?«, fragte Greg.

»Klar hab ich das«, sagte sie. »Meine Güte! Das ist soviel Geld!«

»Sprecht nicht über die Summe«, sagte ich zu beiden. »Ich möchte nicht, dass …, ihr wisst schon … Ich habe noch nicht …«

»Klar«, versicherten beide. Greg hob sein Glas:

»Prost!«, sagte er. »Auf … na ja, auf das Geld!«

Wir stießen an. Als ich den ersten Schluck Bier nahm, erinnerte ich mich, dass Daubenay gesagt hatte, ich solle ein Glas Sekt trinken gehen. Ich wandte mich zu Greg und Catherine und sagte:

»Soll ich uns nicht eine Flasche Sekt bestellen?«

Keiner der beiden antwortete direkt. Greg hielt seine Hände in einer unbestimmten Geste ausgestreckt und bewegte den Mund wie ein Goldfisch. Catherine schaute auf den Boden.

»Wow, Sekt!«, murmelte sie. »Ich glaube, ich habe mich kulturell noch nicht akklimatisiert. Von Afrika, meine ich.«

Greg war plötzlich ganz ausgelassen und gut gelaunt und sagte:

»Na klar, unbedingt! Scheiß drauf! Haben die das hier überhaupt?«

Wir schauten uns um. Es war nicht besonders viel los. Schmuddelige Typen, Weiße mit Dreadlocks und Wollpullovern, ein paar Leute in Anzügen und dieser komische Kauz, der alleine und ohne einen Drink dasaß und alle anderen anstarrte, das war alles.

»Sie werden wohl Sekt haben, bei den Anzugtypen da«, sagte ich. »Ich frage mal.«

Die Bedienung wusste erst nicht, ob sie welchen da hatten. Sie verschwand, kam dann zurück und sagte ja. Ich hatte nicht genug Geld dabei und musste einen Scheck ausstellen.

»Ich bringe ihn gleich«, sagte sie.

Als ich zurückkam, überprüfte Greg die Anruferliste auf seinem Handy und Catherine schaute zur Decke. Jetzt sahen sie beide zu mir.

»Es ist so unglaublich!«, sagte Catherine.

»Ja, echt, alle Achtung«, sagte Greg.

»Das hat Marc Daubenay auch gesagt«, sagte ich. »Ich habe gar nichts getan. Ich bin bloß getroffen worden, von einem …, von Zeugs, das fiel, das herabfiel …, du weißt schon. Du bist derjenige, der etwas erreicht hat, weil du Daubenay aufgetrieben hast. Greg hat mir den Anwalt beschafft«, erklärte ich Catherine. »Weißt du was, Greg, ich sollte dir eine Kommission dafür zahlen, irgendeine …«

»Nein! Auf gar keinen Fall!« Greg hob die Hand und drehte den Kopf weg. »Das ist alles deins. Du sollst es für dich ausgeben. Ja, Mensch: Was wirst du mit dem ganzen Geld machen?«

»Keine Ahnung«, sagte ich. »Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Was würdest du machen?«

»Ich würde … Na ja, ich würde ein Konto bei einem Koksdealer eröffnen«, sagte Greg. »Ich würde ihm sagen: Hier ist meine Badewanne, mach sie voll mit Kokain, und in ein paar Tagen kommst du wieder und machst sie mir nochmal voll und nach ein paar Tagen nochmal. Und besorg mir ein Mädchen mit schönen, festen Titten, damit ich’s mir von da reinziehn kann!«

»Hmm«, sagte ich. Ich drehte mich zu Catherine und fragte sie: »Was würdest du machen?«

»Es ist ganz allein deine Entscheidung«, sagte sie, »aber wenn’s meine wäre, würde ich es in einen Ressourcenfonds stecken.«

»Sparen?«, fragte ich.

»Nein«, sagte sie, »ein Ressourcenfonds. Um Leuten zu helfen.«

»Wie diese mildtätigen Philanthropen von früher?«, fragte ich.

»Na ja, ein bisschen«, sagte sie. »Aber das ist heute viel moderner. Die Idee ist, statt den Leuten nur Scheiße zu erzählen, investiert die Erste Welt, so dass Afrika autonom werden kann, was die reichen Länder davor bewahrt, in der Zukunft weiter blechen zu müssen. So wie das, was ich jetzt in Zimbabwe gemacht habe: Alles dreht sich darum, Material für Bildung, Gesundheit und Hausbau zur Verfügung zu stellen, so was. Wenn sie das bekommen, können sie es so weit bringen, dass sie keine Almosen mehr brauchen. Dieses viktorianische Modell erhält sich selbst.«