9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

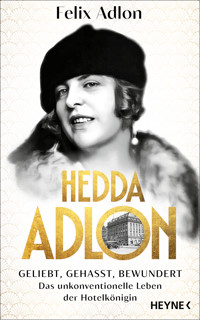

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Adlon – der Mythos lebt

Felix Adlon kann kein Hotel betreten, ohne dass er vom Hoteldirektor höchstpersönlich empfangen wird. Kein Wunder, denn das legendäre Grand Hotel Adlon direkt am Brandenburger Tor in Berlin kennt jeder. Im Familienbesitz ist das Hotel zwar schon lange nicht mehr, trotzdem ist Felix Adlon mit dem Mythos um das Hotel groß geworden, das sein Ururgroßvater Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet hat. Jetzt geht er den Geheimnissen seiner Familie auf den Grund – und erzählt ganz nebenbei noch ein Stück deutsche Geschichte: vom Ende der Kaiserzeit bis zum Mauerfall und danach.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Adlon – der Mythos lebt

Felix Adlon kann kein Hotel betreten, ohne dass er vom Hoteldirektor höchstpersönlich empfangen wird. Kein Wunder, denn das legendäre Grand Hotel Adlon direkt am Brandenburger Tor in Berlin kennt jeder. Im Familienbesitz ist das Hotel zwar schon lange nicht mehr, trotzdem ist Felix Adlon mit dem Mythos um das Hotel groß geworden, das sein Ururgroßvater Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet hat. Jetzt geht er den Geheimnissen seiner Familie auf den Grund – und erzählt ganz nebenbei noch ein Stück deutsche Geschichte: vom Ende der Kaiserzeit bis zum Mauerfall und danach.

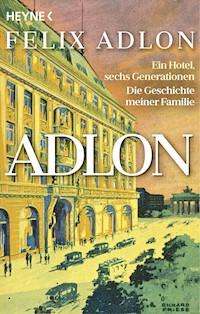

Felix Adlon

Mit Kerstin Kropac

Adlon

Ein Hotel, sechs Generationen – Die Geschichte meiner Familie

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag hat sich bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund des Zeitablaufs und der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Originalausgabe 2021

Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Nina Lieke

Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,

unter Verwendung einer Illustration von © Richard Friese/akg-Images

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-27080-3V008

www.heyne.de

INHALT

PROLOG

Felix, nicht flügeln!

TEIL I

1661 bis 1905

Der Familienbrunnen

Laurenz wird geboren

Lorenz – Die Lehrjahre

Ein Tischler wird Gastwirt

Lorenz Jeschke

Das Erfolgsrezept

Berlin

Der Weg an die Spitze

Prüfungspflicht für Wagenlenker

Na, Herr Hiller?

Der Kaiser

TEIL II

1905 bis 1929

Goldene Zeiten?

Das Gespenst

Der 27. Oktober 1907

Viel zerschlagenes Geschirr

In der Welt des Hotel Adlon

Die alte Welt zerbricht

Sohnespflicht

In Liebe, dein Stiefmütterlein

Der Tod des Gründers

Tilli und ihre Kinder

Die große Party

Hotelerbin und Heldentenor

TEIL III

1929 bis 1945

Chaos

Unterm Hakenkreuz

Der Speisewagenkellner

Krieg

Im Adlon-Bunker

Die Stimmung kippt

Opfer des Nationalsozialismus

Chaos, Zerstörung und Tod

TEIL IV

1945 bis heute

Adlon oblige

Onkel Louis

Lucky Strike

Die Adlons ohne das Adlon

Stein an der Traun

Noch ein Anruf

Die große (Ent)Täuschung

»Ich habe nasse Augen«

Ein »Familienhotel«

Mein Erbe

Dank

Literatur

Bildnachweis

PROLOG

Felix, nicht flügeln!

Das Adlon war eine Ruine im Schatten der Mauer. Nur die größten Optimisten konnten sich vorstellen, dass an exakt derselben Stelle vor dem Brandenburger Tor jemals wieder ein internationales Luxushotel aufmachen könnte. Trotzdem bin ich mit dem Mythos Hotel Adlon aufgewachsen. Wenn mein Vater seine unfassbar guten Fleischpflanzl mit bayrischem Kartoffelsalat gemacht hatte, wurde mit Louis Adlons graviertem Silberbesteck gegessen. Und wenn ich mich dabei vor lauter Wonne zu sehr in den Teller hing, sagte meine Mutter:

»Felix! Nicht flügeln!«

Und mein Vater:

»Stütz dich nicht auf den Tisch.«

Und meine Mutter, sanft:

»Die Ellbogen an den Körper.«

Und dann, gleichzeitig:

»Der Mund kommt nicht zur Gabel, sondern die Gabel zum Mund.«

Da war ich drei!

Wir lebten damals in einem Bauerndorf im bayerischen Voralpenland, in dem es noch heute mehr Kühe als Menschen gibt. Bei Föhn standen die Alpen zum Greifen nah in unserem Wohnzimmer.

Mehrmals im Jahr trafen sich dort vier Generationen Adlons – meine Urgroßmutter Tilli Adlon, meine Großmutter Susanne Adlon, meine Großtante Lisabeth, mein Onkel Thomas, meine Eltern Eleonore und Percy Adlon, die wir Pele und Mele nennen, meine ältere Schwester Saskia und ich.

Pele kochte bei diesen Gelegenheiten immer große Essen, die natürlich mit denen des Hotels verglichen wurden.

»Wieso?«, fragte Omi Susanne. »Im Adlon gab’s doch nur diesen Berliner Fraß …«

»Blädsinn!«, protestierte Uromi Tilli lautstark mit schwerem böhmischem Akzent. »Suslein, du warst doch noch Kind! Du hast keinen Schimmer! Fraß? Mein Schwiegervater hat die französische Küche nach Berlin gebracht!«

»Und Gelaaato …«, äffte Tante Lisabeth ihre Mama nach.

»Genau!«, rief Tilli. »Nicht nur Schokolade oder Vanille, wie die anderen alle.«

»Süßspeisen haben wir aber nie gekriegt, Mama!«, stichelte Omi Susanne.

»Weil mir dein Herr Vater verboten hat, euch Kinder zu verwöhnen.«

»Papa ist immer an allem schuld«, maulte Lisabeth.

»Richtig! Und diese Hedda …«

Tilli warf einen ernsten Blick in die Runde und bekam, was sie erwartete, als alle im Chor sagten:

»Das Miststück!«

Worauf meine Mutter sich zu meinem Vater lehnte und leise, vorwurfsvoll fragte: »Es ist Weihnachten – geht das jetzt wieder los?«

Und Pele trompetete mit Schauspielerstimme:

»Adlon oblige! Das Essen wird kalt!«

Auf dieses Signal hin lehnte sich Uromi Tilli weit über den Tisch, spießte das beste Stück Truthahn auf und legte es ihrem Nesthäkchen Lisabeth, mittlerweile auch schon über fünfzig, mit den Worten »Adlon oblige … Da, du faules Luder!« auf den Teller.

»Wenn das der Kaiser gehört hätte …«, murrte Tante Lisabeth.

Und dann wurde erzählt. Obwohl ich noch klein war, wurden mir die Geschichten nie langweilig. Sie faszinierten mich, weil sie glitzerten und spannend waren. Aber vielleicht auch, weil sich in den Augen meiner Großmütter eine gewisse Melancholie spiegelte. Da war der preußische Prinz, der sich im Adlon mit französischen Soldaten in die Wolle kriegte und danach in Schutzhaft genommen wurde. Oder die Paschas aus dem Osmanischen Reich mit ihren imposanten Turbanen, die im wunderschön geschmückten Adlon zum ersten Mal Weihnachten feierten. Geschichten über Filmstars und unvorstellbaren Luxus. Die berühmte Freitreppe, die den Hausgästen als effektvoller Auftritt auf dem Weg in die Hotellobby diente. Und die Betten, die angeblich so schwer waren, dass man sie nur mit mehreren Pagen bewegen konnte. Als Kind kaum vorstellbar, aber als ich vor Jahren vor einem historischen Adlon-Bett stand, musste ich sofort wieder an die alten Erzählungen denken. Dieses Bett hätte ich tatsächlich nicht alleine verrücken können!

Lorenz’ Leitspruch – Adlon oblige –, eigentlich ein Kalauer, der bei der Eröffnung des Adlon aus einer Plänkelei mit Kaiser Wilhelm II. entstanden war, wurde ganz selbstverständlich zu seinem Lebensmotto. Das Wortspiel auf Noblesse oblige zeigt nämlich sehr präzise, wofür mein Ururgroßvater stand. Es untermauerte seinen persönlichen Anspruch, seinen Gästen von allem nur das Beste zu bieten. Luxus, nicht nur zum Betrachten, sondern zum Reinsetzen.

Verewigt wurde unser Familienmotto – soweit ich weiß – nur zweimal: über dem Kaminsims in Louis und Hedda Adlons Privatvilla in Neu Fahrland und auf goldenen Manschettenknöpfen in einem leuchtenden Türkis. Darüber: ein ebenfalls türkisfarbener Adler, der auf einem Reichsapfel hockt.

Es heißt, dass die Manschettenknöpfe ein humorvolles Geschenk des Kaisers waren. Aber nicht nur das. Damit war auch die Genehmigung gegeben, den Adler auf dem Reichsapfel als Hotel- und Familienwappen zu verwenden. Und damit nicht nur der Gast, sondern auch das Personal jederzeit daran erinnert wurden, ließ Lorenz das Wappen auf Streichholz- und Zigarrenschachteln, auf Geschirr, hauseigenen Weinbrandflaschen, Bettwärmern, auf die Knöpfe der Pagenuniformen, auf das Hotelsilber, das Briefpapier … einfach auf alles drucken, schreiben und gravieren. Das stolze Vögelchen, seit der Römerzeit das Symbol für Weltherrschaft, nennen wir heute liebevoll unser Brathendl. Manchmal sagen wir aber auch gerupftes Huhn zu ihm – je nach Stimmungslage. Es taucht immer wieder auf – als Kühlerfigur auf Louis Adlons Firmenwagen,oder auf altem Hotelgeschirr, das ein Freund auf eBay ersteigert hat. Am meisten freute ich mich, als ich die Manschettenknöpfe auf einem Familienfoto entdeckte, getragen von meinem Urgroßvater Louis höchstpersönlich.

Als mein Vater sie mir Weihnachten 2011 in ihrer leicht abgegriffenen grünen Seidenschachtel überreichte, sagte er: »Jetzt bist du an der Reihe!«

Damit lag die Verantwortung für unsere Familiengeschichte plötzlich bei mir. Und ich fragte mich: Was soll ich damit anfangen? Und soll ich überhaupt etwas damit anfangen? Denn eigentlich hat mein Leben wenig mit dem alten Grandhotel zu tun. Ich lebe als Filmemacher mit meiner Frau Nina, einer Opernsängerin und Musikpädagogin, in einem alten Haus in der Wachau. Gemeinsam sind mein geliebtes Ninchen und ich Eltern von sechs tollen Kindern aus drei Ehen, fürsorgliche Besitzer von zwei wohlerzogenen Hunden und acht zutraulichen Hühnern, die uns sogar auf unseren Gassi-Gängen begleiten. Mit dem neuen Hotel Adlon habe ich nur zu tun, wenn mal wieder ein Jubiläum ansteht und ich eine Rede halten soll. Und manchmal fragen Handwerker, die diesen – weitgehend erfundenen – Fernseh-Dreiteiler gesehen haben, ob ich was mit dem Berliner Hotel zu tun habe, weil sie wohl insgesamt schon einen kräftigen Preisaufschlag kalkulieren. Aber sonst?

Sonst wird es häufig immer schwieriger, Menschen, die uns einladen, klarzumachen, dass wir nicht reich geerbt haben und damit locker ihre Ideen sponsern können.

Etwas ratlos verstaute ich die Manschettenknöpfe zunächst in meinem Arbeitszimmer und fragte mich: Was mache ich mit diesem Erbe, mit einem Hotelnamen, den jeder kennt? Immer wieder klappte ich die grüne Schatulle auf und fragte mich, was Adlon oblige für mich bedeutete, was ich eigentlich über meine Ahnen wusste, nämlich fast nichts über den Gründer Lorenz, und viel zu wenig über seinen Sohn Louis, der das Hotel durch die Nazizeit jongliert hat, und dessen überraschende Verwicklung in das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944.

Auf Ninas Anraten habe ich den Stier bei den Hörnern gepackt und bin, wie mein Vater das gern nennt, wenn er ein Drehbuch schreibt, »in den Brunnen hinuntergestiegen«. Diesmal ist es der Brunnen unserer Familiengeschichte. Sie steckt voller Leidenschaft. Voller Mut. Voller Katastrophen. Voller Höhenflüge. Und voller Adlon-typischer Starrköpfigkeit, ohne die dieses außergewöhnliche Hotel vermutlich niemals gebaut worden wäre.

Obwohl das Adlon so lange, durch die gesamte DDR-Zeit, ein Phantom war, ein vergangener Traum, war es doch irgendwie immer gegenwärtig. Lorenz Adlon war mit seinem Hotel etwas Fantastisches gelungen: Eine traumhafte Flucht vor dem Alltag, ein Zuhause für den Weltbürger, eine ideale Unterkunft für Reisende. Und große Träume lassen sich nicht so leicht zerstören. Das ist auch der Grund, weshalb im Schatten der Berliner Mauer wieder ein Grandhotel für die freie Welt entstehen konnte. Und warum unser Sohn Lorenz meine veganen Spaghetti bolognese noch heute mit Louis Adlons graviertem Silberbesteck isst, während Ninchen und ich sagen: »Lolo! Nicht flügeln – Ellenbogen an den Körper. Adlon oblige!«

TEIL I

1661 bis 1905

Der Familienbrunnen

Unsere Frauen sind unsere Göttinnen. Ohne sie geht gar nichts. Sie bewegen unsere Welt. Das zieht sich durch unsere gesamte Familienchronik. Meine Frau, meine Mutter, meine Großmutter, meine Urgroßmutter und meine Stiefurgroßmutter, Hedda, die Ehebrecherin, »das Miststück«. Alle haben, jede auf ihre ganz besondere Weise, unser Leben geprägt. Für mich beginnt die Geschichte des Hotel Adlon nicht mit Lorenz, sondern mit seiner Mutter, Anna Maria Elisabetha Schallot.

Sie wurde 1818 in Mainz geboren und war – wie Familienbücher zeigen – eine recht gute Partie, zumindest für einen mittellosen Mainzer Flickschuster. Anna Maria war nämlich einigermaßen wohlhabend. Sie gehörte zwar nicht dem Adel an und entstammte auch nicht einer reichen Kaufmannsfamilie – dennoch hatte ihre Familie immerhin so viel Geld verdient, dass ihr Vater sich als Privatier in die Mainzer Stadtbücher eintragen lassen konnte, was bedeutete, dass er nicht arbeiten musste, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Herr Schallot konnte von seinen Rücklagen leben! Und das kam in einer Zeit, in der viele Menschen in Armut lebten und nicht wussten, wie sie ihre Familien ernähren sollten, eher selten vor. Dementsprechend brachte Anna Maria nicht nur – wie es zu Beginn des 19 . Jahrhunderts üblich war – eine Mitgift in Form einer Haushaltsgrundausstattung mit in ihre Ehe mit Jacob Adlon, sondern etwas viel Wichtigeres: Das Selbstverständnis, dass man es auch als einfacher Mensch mit Disziplin und Fleiß zu einem gewissen Wohlstand bringen konnte. Mein Ururgroßvater Lorenz hat in späteren Jahren gern erzählt, dass ihn vor allem der Ehrgeiz und der Aufstiegswille seiner Mutter geprägt haben – neben seinen französischen und Mainzer Wurzeln, die ebenfalls eine entscheidende Rolle in seiner Lebensgeschichte spielen.

Deshalb springen wir nun noch weitere zweihundert Jahre zurück. Um nämlich meine Familienhistorie und vor allem Lorenz’ ausgeprägte Vorliebe für alles Französische besser verstehen zu können, müssen wir noch ein bisschen tiefer in unseren Familienbrunnen steigen. Bis zu unseren französischen Ahnen. Denn es halten sich die Gerüchte, dass die Adlons – oder Adelons, wie sie damals noch hießen – als Hugenotten aus Frankreich nach Mainz gekommen waren. Wobei man in dem Fall eher von einer Flucht als von einem normalen Umzug sprechen müsste.

Die protestantischen Franzosen waren in ihrem Heimatland über viele Jahrzehnte Unterdrückung und Verfolgung ausgesetzt. Ihre ohnehin schon schwierige Situation verschlimmerte sich noch einmal, als 1661 der überzeugte Katholik Ludwig XIV. an die Macht kam. Der Sonnenkönig hatte sich fest vorgenommen, die verhassten Protestanten zum Übertritt in die katholische Kirche zu zwingen. Deshalb erließ er eine ganze Flut von Gesetzen: So durften viele Hugenotten ihre Berufe nicht mehr ausüben, und man verweigerte ihnen, ihre Angehörigen würdig zu bestatten. Im Jahr 1685 folgte sogar ein Totalverbot des reformierten Protestantismus. Ab diesem Zeitpunkt waren protestantische Gottesdienste verboten, die Kirchen sollten zerstört und alle Gläubigen zwangskatholisiert werden. Spätestens jetzt setzten sich – trotz Fluchtverbots! – Tausende Hugenotten in Bewegung, um ihr Land zu verlassen. Meine Großmutter Susanne hat sich immer wieder darüber amüsiert, dass die protestantischen Adlons in Mainz sofort katholisch wurden. Warum es meine Vorfahren damals ausgerechnet ins katholisch geprägte Mainz verschlug, das wusste sie nicht. Ich hätte erwartet, dass man nach dieser Vorgeschichte von den Katholiken erst einmal genug hätte.

Jedenfalls fassten die Adelons als Handwerker in Mainz schnell Fuß. Nur eins nervte meine französischen Ahnen – ihr Nachname! Die Adelons, französisch Adlo ausgesprochen, mit stummem »e« und nasalem »o«, waren erschüttert darüber, was die Mainzer aus ihrem Namen machten. Die sagten nämlich immer Adelonn. In der Geburtseintragung von Lorenz’ Großvater Valentin vom 26. September 1791 ist das verhasste »e« mit einem robusten Querstrich eliminiert! Aus Adelon wurde Adlon.

Ein Jahr nach der Namensänderung, im Oktober 1792, wurde Mainz von französischen Truppen belagert, die kurz darauf in die Stadt einzogen. Nach mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen wurde Mayence schließlich 1797 an Frankreich angeschlossen – und man sprach wieder Französisch in der Stadt. Wie es so geht – die Adlons hätten nur ein bisschen Geduld haben müssen, und die Schmach hätte sich von selbst verdrückt. Meine Großmutter fand es sehr lustig, sich das ADELON auf dem Dach unseres Hotels vorzustellen. Allerdings bedeutete die französische Übernahme gleichzeitig auch das Ende des tausend Jahre alten Mainzer Kurfürstentums und damit auch den Abzug des gesamten Adels. Dadurch wurden auf einen Schlag viele Mainzer arbeitslos und mussten in den Folgemonaten mit Hungersnot und Armut kämpfen. Es waren unruhige Zeiten.

Im November 1799 übernahm Napoleon mit einem Staatsstreich die Macht in Frankreich – und gerade für Mainz hatte er große Pläne! Sein Mayence sollte eine repräsentative Metropole, ein Boulevard l’Empire werden. Außerdem sollte die Stadt wichtige militärische Funktionen übernehmen und später sogar als Kaiserresidenz dienen. In einem Dekret von 1802 führte er Mayence als eine der bedeutendsten Städte Frankreichs auf. Doch nach Jahren militärischer Erfolge, durch die Napoleon weite Teile Europas erobert hatte, scheiterte 1812 dessen Russlandfeldzug. Als seine Truppen in der Völkerschlacht von Leipzig 1813 geschlagen wurden, flohen die Soldaten über den Rhein und legten in Mainz eine Rast ein. Dort hatten sie sich zwar kurzfristig vor ihren Verfolgern in Sicherheit gebracht, doch leider brachten die Soldaten das Fleckfieber in die Stadt – eine bakterielle Infektionskrankheit, die meist von Kleiderläusen übertragen wird und sich vor allem unter hygienisch schlechten Umständen ausbreitet. Die Bakterien hatten beste Bedingungen! Die Krankheit breitete sich rasend schnell aus. Fast jeder zweite Infizierte starb. Mindestens siebzehntausend Soldaten und zweitausendfünfhundert Mainzer und Mainzerinnen sollen der Seuche zum Opfer gefallen sein. Das entsprach etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Eine Katastrophe! Angeblich bezeichnen die Franzosen das Fleckfieber noch heute als Typhus de Mayence. Damals gab es noch keine effektiven Behandlungsmöglichkeiten. Die Lazarette waren voll, in den Straßen lagen tote Soldaten. Die Totengräber mussten die teilweise gefrorenen Leichen aus der Stadt tragen und vor den Toren aufstapeln. Und die Situation wurde für die Mainzer Bevölkerung nicht besser. Anfang 1814 wurde die Stadt erst von russischen und dann zusätzlich auch noch von deutschen Soldaten belagert, wodurch in der Bevölkerung allmählich die Nahrung knapp wurde. Etwa drei Monate verteidigten die geschwächten Franzosen ihr Mayence, dann zogen sie endlich ab. Mainz wurde dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt zugeordnet und zur Hauptstadt der neu geschaffenen Provinz Rheinhessen.

In dieser Zeit wurden Jacob Adlonund Anna Maria Schallot geboren. Auch ihre Kindheit war von Hungersnöten geprägt – diesmal trugen allerdings überwiegend Missernten die Schuld daran. Die schlechten Zustände verschärften die ohnehin vorhandenen Spannungen zwischen Bevölkerung und Obrigkeit, die vermutlich nur deshalb nicht eskalierten, weil noch immer so viele Soldaten in Mainz stationiert waren. Von der aufkommenden Rheinromantik, die Schriftsteller wie Friedrich Schlegel und Heinrich Heine, den Maler William Turner und die Komponisten Franz Liszt und Richard Wagner so sehr in ihren Bann schlug, dürften die beiden nicht allzu viel mitbekommen haben. Außer, dass plötzlich deutlich mehr Dampfer mit Schaulustigen auf dem Rhein unterwegs waren und an der Rheinstraße imposante Hotels entstanden. Aber das muss den jungen Leuten wie eine Parallelwelt vorgekommen sein. Während die Rheinromantiker von der unberührten Natur und dem einfachen Leben schwärmten, waren Jacob und Anna Maria – die bald auch zum ersten Mal Eltern wurden – vermutlich vor allem mit ihren Alltagssorgen beschäftigt. Das war eine Zeit, in der es für die meisten Bürger kaum Zugang zu sauberem Wasser gab, Antibiotika waren noch nicht erfunden, und mit Exkrementen gefüllte Eimer wurden oft einfach an den Straßenrand gestellt – in der Hoffnung, dass ein Bauer sie als Dünger für seine Felder mitnahm.

1846/47 kam es erneut zu einer fast europaweiten Hungersnot. Es grassierte eine Kartoffelfäule, die einen Großteil der Kartoffelernte zerstörte. Was übrig blieb, war für einen normalen Handwerker unbezahlbar. Dazu kamen noch außergewöhnlich harte Winter und trockene Sommer, die zu weiteren Ernteausfällen führten. Dadurch wurden Lebensmittel so teuer, dass sich die armen Leute teilweise von Viehfutter und Unkraut ernähren mussten. Deutschlandweit gab es Aufstände – nun auch in Mainz. Allerdings wurden diese vom Militär schnell niedergeschlagen. Weil Mainz eine Festungsstadt war, machte der Anteil der Soldaten zwischenzeitlich bis zu zwanzig Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Aber auch wenn vordergründig wieder Ruhe einkehrte − die Stimmung blieb explosiv.

Laurenz wird geboren

Mitten in diese Unruhen brachte Anna Maria Adlon ihren Laurenz zur Welt – Lorenz wurde er ja erst später – am Dienstag, den 29 . Mai 1849, früh am Morgen um vier Uhr. Noch am selben Nachmittag erschien der zweiunddreißigjährige Jacob Adlon bei seinem zuständigen »Civilstandesbeamten« und erklärte, dass »Anna Maria Elisabeth Schallot, Hebamme, dreißig Jahre, Ehefrau des Jacob Adlon, mit einem Kinde männlichen Geschlechts, welchem der Vorname Laurenz beigelegt worden, niedergekommen« sei.

Er war das sechste von insgesamt neun Kindern des Ehepaars, von denen drei sehr früh verstarben. Ein Kind zu verlieren, das war für Eltern damals sicher nicht weniger schmerzlich, als es das für Eltern heute ist – auch wenn wir uns das gerne einreden wollen. Etwa jedes fünfte Kind soll noch nicht einmal seinen ersten Geburtstag erlebt haben. Gerade in der dicht besiedelten Mainzer Altstadt waren die Wohnverhältnisse besonders prekär, was unter anderem an den regelmäßig wiederkehrenden Rhein-Hochwassern lag, denen das Viertel schutzlos ausgeliefert war.

Die Steingasse, in der die junge Familie Adlon im Haus mit der Nummer 267 lebte, war eng bebaut mit drei- bis vierstöckigen schmalen Häusern auf jeder Seite – damit hatte die Straße etwa den Charme einer Schlucht. Kaum ein Sonnenstrahl erreichte jemals die Gehsteige, die so eng waren, dass dort grade mal zwei Personen nebeneinander laufen konnten. Auf die Fahrbahn passte maximal ein kleines Pferdefuhrwerk – vorausgesetzt, es kam ihm nicht ein Kleinhändler mit seinem Handkarren oder eine Wasserträgerin entgegen. Und Wasserträgerinnen waren in dieser Zeit ständig unterwegs. Da es Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Mainz noch keine gute Wasserversorgung gab, musste das Wasser aus den in der ganzen Stadt verteilten öffentlichen Brunnen in die Wohnhäuser getragen werden. Ein Job, der häufig von Frauen erledigt wurde. Die schleppten sich in gebeugter Haltung durch die Gassen, das harte Joch im Nacken, an dessen Enden die Eisenketten mit den schweren Wassereimern hingen. Was damals niemand ahnte: Ausgerechnet in diesem Trinkwasser lauerten die krankheitserregenden Keime, die überall auf der Welt immer wieder zu schweren Choleraausbrüchen führten. Die Betroffenen litten unter heftigen Durchfällen und Erbrechen und versuchten verzweifelt, diese Krankheit mit Aderlass und Ausräuchern zu bekämpfen. Lorenz war noch ein Säugling, als die Cholera in Mainz unzählige Menschen dahinraffte. Man kann sich vorstellen, wie groß die Sorge von Jacob und Anna Maria jeden Tag gewesen sein muss! Diese fürchterliche und todbringende Krankheit wurde zum Hauptgesprächsthema für die Bewohner und Bewohnerinnen der engen Steingasse. Die Reichen flohen auf ihre Landsitze, während es für die meisten anderen kein Entkommen gab. Armut war für die meisten ein unveränderlicher Zustand.

Der einzige Luxus, der es damals in diese schmale Gasse schaffte, waren die vornehmen Schuhe der Damen und Herren, die von deren Dienerschaft zur Reparatur in die Schuhmacherei von Jacob Adlon gebracht wurden. Das waren feine Ballschuhe aus Seide und edle Stiefeletten mit Gummizug und Mini-Absätzen, wie sie zu der Zeit gerade in Mode kamen. Jacob verstand sein Handwerk. Er genoss einen sehr guten Ruf. Genau wie seine Gattin, die als Oberhebamme an der Mainzer Hebammenlehranstalt arbeitete, eine der ältesten Hebammenschulen Deutschlands. Beide mussten arbeiten, damit es sich rechnete. Es hieß in unserer Familie immer, die Anna Maria sei dort für die gefallenen Mädchen zuständig gewesen, weshalb ich mir sie immer wie eine Art frühe Sozialarbeiterin vorgestellt habe. Tatsächlich war es aber so, dass in den sogenannten Accouchierhäusern vor allem die armen und unverheirateten Frauen entbanden. Als Gegenleistung für Unterkunft und Versorgung verpflichteten sich diese bemitleidenswerten Frauen dazu, für die Untersuchungsübungen der Hebammenschülerinnen zur Verfügung zu stehen. Um 1850 herum kann man das definitiv als eine hochriskante Angelegenheit bezeichnen. Aufzeichnungen belegen, dass zum Beispiel die Operationsfrequenz in diesen Häusern ziemlich hoch war, was aber weniger an der Häufigkeit der aufgetretenen Komplikationen lag, sondern vor allem daran, dass die neugierigen Hebammenschülerinnen möglichst viel lernen sollten. Und das zu einer Zeit, in der man keinerlei Kenntnis von Viren und Bakterien hatte. Ignaz Semmelweis, ein Wiener Arzt und Geburtshelfer, wird nicht ohne Grund heute häufig als Retter der Mütter bezeichnet. Er wurde von seinen Kollegen angefeindet, als er von ihnen verlangte, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren, ehe sie nach einer Leichensektion zu ihren Patientinnen gingen. Selbst der berühmte Pathologe Rudolf Virchow hielt Semmelweis’ Vorschlag und diese ganze Hygienediskussion für Unsinn, ja, sogar für eine Unverschämtheit. Denn man wollte partout nicht glauben, dass ausgerechnet Ärzte Krankheiten übertrugen. Und so wurden in Geburtshäusern noch lange Krankheitserreger von einer Frischentbundenen zur nächsten getragen, weshalb die Mütter- und Säuglingssterblichkeit in solchen Anstalten meist deutlich höher war als bei Hausgeburten. Wer es sich leisten konnte, bestellte sich eine erfahrene Hebamme nach Hause. Und offenbar galt Anna Maria gerade in den höheren Kreisen als echter Geheimtipp. Glaubt man den Erzählungen, soll sie sämtlichen Prinzen und Prinzessinnen des großherzoglichen Hofs zu Darmstadt auf die Welt geholfen haben. Sogar die letzte Zarin Russlands, Alix von Hessen-Darmstadt, soll sie abgenabelt haben. Fest steht: Anna Maria Adlon ist in den Häusern der adligen und reichen Mainzer und Mainzerinnen ein und aus gegangen. Und ich stelle mir vor, wie der kleine Lorenz damals so wie ich später mit leuchtenden Augen den Erzählungen seiner Mutter lauschte, wenn sie von ihren Besuchen in den herrschaftlichen Häusern berichtete. Von den Kronleuchtern, den mannshohen Fenstern mit den schweren Vorhängen aus edlen Stoffen, von exotischen Zimmerpflanzen und bunten Papageien in kunstvoll geschmiedeten Volieren. Von Schreibpulten und Standuhren aus glänzendem Mahagoni. Von Silberbesteck und feinem Porzellangeschirr in Zwölferserie! Ein kaum vorstellbarer Luxus für einen Jungen, der seine Tage in den engen, nach Schlachthaus und Exkrementen stinkenden Gassen der Mainzer Altstadt verbrachte, wo die Wohnungen meist feucht waren und Schimmel die Wände überzog. Wo die Bewohner an Tuberkulose, der sogenannten Schwindsucht, und vielen anderen Krankheiten litten.

Um überhaupt über die Runden zu kommen, mussten in vielen Familien auch die Kinder arbeiten, damit man sich die Miete leisten konnte und nicht hungern musste. Manche vermieteten sogar ihre Betten an Nachtarbeiter, die tagsüber darin schliefen. Dazu waren die Adlons zum Glück nicht gezwungen.

Lorenz – Die Lehrjahre

An eine gute Ausbildung war für die meisten Menschen in Mainz damals nicht zu denken. Eine Lehre kostete viel Geld. Dass Jacob und Anna Maria, die immerhin noch fünf weitere Kinder zu versorgen hatten, ihren Lorenz nach der Schulzeit eine Tischlerlehre beginnen ließen, zeigt nicht nur, dass sie fürsorgliche und vorausschauende Eltern waren, sondern auch, dass es ihnen finanziell ganz gut gegangen sein muss. Zumal ihr Sohn seine Ausbildung nicht einfach beim Nachbar-Bäcker oder – noch einfacher – bei seinem Vater in der Schusterei absolvierte, sondern bei der hochangesehenen Möbelschreinerei Bembé, seinerzeit der größte und bekannteste Möbelhersteller der Stadt. Diese Firma durfte sogar den Titel Herzoglich-Nassauischer Hoflieferant tragen. Es heißt, dass Anna Marias gute Kontakte ihrem Sohn zu dieser Lehrstelle verhalfen. Sicher erkannte sie in Lorenz etwas Besonderes. Laut meiner Großmutter Susanne spielte dabei auch ein »gefallenes Mädchen« eine Rolle … Später erzählte Lorenz seiner Enkeltochter Susanne, dass er jeden Morgen gerne zu seiner Arbeit in der Tischlerei aufgebrochen sei, die nur etwa fünf Minuten Fußweg von seinem Elternhaus entfernt lag. Es heißt, dass seine Lehrmeister sich nicht nur über Fleiß und Präzision ihres Lehrlings freuten, sondern dass sie auch sein gewinnendes Wesen sehr schätzten. Man hatte ihn gerne um sich, den Lorenz! Deshalb wurde sogar der Firmenchef selbst, August Bembé, auf ihn aufmerksam. Ein Kontakt, der den jungen Lorenz schwer beeindruckt haben dürfte.

August Bembé entstammte einer traditionellen Handwerkerfamilie – sowohl sein Vater als auch sein Urgroßvater hatten das Tapezierhandwerk gelernt. Es gelang ihm, den ohnehin schon erfolgreichen Familienbetrieb noch weiter auszubauen. Immer mehr reiche Kunden aus dem Ausland wurden auf den Mainzer Möbelhersteller aufmerksam. 1862 und 1867 durfte sich Bembé an den Weltausstellungen in London und Paris beteiligen, wo der Betrieb – wie in der Firmengeschichte zu lesen ist – Gold- und Silbermedaillen gewann. Die wohlhabende Kundschaft bestellte reich geschnitzte Flügeltüren und aufwendige Inneneinrichtungen, die alle in der firmeneigenen Tischlerei, Schlosserei, Polsterei, Bildhauerwerkstatt und Vergolderei gefertigt wurden. Besonders beliebt waren die Parkettböden, die bald in Königshäusern in ganz Europa verlegt wurden. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts schmückte sich Bembé bereits mit der Bezeichnung Hoflieferant des Großherzogs von Weimar, des Königs von Württemberg, des Großherzogs von Hessen und des Königs von Preußen. Auch in den Schlössern Neuschwanstein und Charlottenburg liegtBembé-Parkett. Dass August Bembé eine Frau aus einer wohlhabenden Familie, die Tabakfabrikantentochter Luise Mathilde von Heyl, geheiratet hatte, dürfte ihm viele weitere lukrative Aufträge eingebracht haben. Wer mal einen Eindruck von der Arbeit der Bembé-Tischler bekommen möchte, sollte sich die Flügeltür des Wormser Heylshofs anschauen. Einer der spektakulärsten Aufträge war auch das Schloss Peleș in den Karpaten. In der märchenhaften Sommerresidenz des rumänischen Königs Carol I. und seiner Frau Elisabeth wurden sowohl das Kaiser-Appartement als auch der Speisesaal von Bembé gefertigt. Bei Bembé sah Lorenz, was man aus einem rohen Stück Holz machen konnte – besonders, wenn es Mahagoni war. Außerdem hatte er erlebt, dass man als Handwerker nicht nur zu Wohlstand kommen, sondern es sogar in die höchsten gesellschaftlichen Kreise schaffen konnte. Seine Mutter wollte Rücklagen und Sicherheit. Der kleine Lorenz wollte viel, viel mehr!

Ein Tischler wird Gastwirt

Meine Großmutter Susanne hatte zu ihrem Großvater Lorenz eine besonders enge Beziehung. Lorenz war ihre Bezugsperson. So erfuhr sie auch von ihrem Großvater, dass dessen Lehrzeit bei Bembé die Initialzündung für seine Karriere war. Besonders häufig wurde dabei die Villa Hügel zum Thema, der herrschaftliche, in Essen gelegene ehemalige Wohnsitz der berühmten Industriellenfamilie um den Bauherrn Alfred Krupp, der einen hochverschuldeten Betrieb mit weniger als zehn Arbeitern übernommen und zu einem der größten und erfolgreichsten Industrieunternehmen Europas aufgebaut hatte. Er überwachte seine Arbeiter zwar streng, schmolz in schlechten Zeiten aber auch sofort das Silberbesteck seiner Familie ein, um sie weiter bezahlen zu können. Mit dem nahtlosen Eisenbahnrad gelang ihm der erste große Erfolg. Der Durchbruch kam aber mit seiner Gussstahlkanone mit ihrer enormen Reichweite, die sich dadurch europaweit gut verkaufte. Und so effektiv Alfred Krupp seine Firma führte, so penibel plante er auch seinen Hausbau. Wobei seine Villa mit ihren über achttausend Quadratmetern Wohnfläche eher an ein Schloss erinnert. Der achtundzwanzig Hektar große Park, der die Villa Hügel umgibt, hat in etwa die Größe des Dortmunder Zoos! An der Inneneinrichtung der Villa Hügel arbeitete Lorenz am Ende seiner Lehrzeit selbst mit. Es muss ihm fast wie eine Reise in die Zukunft vorgekommen sein, denn der technikbegeisterte Alfred Krupp ließ seine Villa mit den neuesten Errungenschaften ausstatten. So verlangte Krupp zum Beispiel eine Heizung, bei der man in jedem Raum die Temperatur regulieren konnte, er ließ sich ein eigenes Wasserwerk bauen, das eine permanente Wasserversorgung in allen Badezimmern garantierte, und elektrischer Strom sorgte unter anderem für die hauseigenen Telegrafen und Speiseaufzüge. Einen krasseren Gegensatz zu dem einfachen Arbeiterleben, das Lorenz in Mainz führte, kann man sich kaum vorstellen. Der junge Tischler war fasziniert.

Von nun an träumte Lorenz davon, seinen eigenen Weg zu gehen, seine Ideen zu verwirklichen, nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben – und dafür nach den Sternen zu greifen. Auch wenn der Zeitpunkt dafür denkbar ungünstig war, denn die Zukunft versprach schon wieder großes Unheil: Der Deutsch-Französische Krieg kündigte sich an. Da Mainz im deutsch-französischen Grenzgebiet lag und als Festungsstadt feindliche von Westen kommende (französische) Soldaten aufhalten sollte, war die Situation für die Menschen in Mainz durchaus bedrohlich, und so bereitete sich die ganze Stadt auf die kriegerische Auseinandersetzung vor. Schon als sich der Konflikt zwischen dem preußischen Ministerpräsidenten und Kanzler des Norddeutschen Bundes, Otto von Bismarck, und dem französischen Kaiser Napoleon III. immer weiter zuspitzte, wurden hektisch Schanzen und Barrikaden gebaut, größere Vorräte angelegt und städtische Gebäude wie Schulen zu Schlafplätzen für Soldaten umfunktioniert, die auch schon bald per Bahn aus allen Teilen des heutigen Deutschlands anreisen sollten. In der Bahnhofshalle wurden an Neuankömmlinge kostenlos Bier, Kaffee und Wein ausgeschenkt. Außerdem fuhr Preußen schwere Geschütze auf: hochmoderne Maschinengewehre und Feldkanonen mit Geschützrohren aus Krupp-Stahl.

Bald reisten sogar König Wilhelm I. von Preußen, sein Chef des Generalstabs der Armee, Helmuth von Moltke, und Otto von Bismarck selbst an den Rhein, um in Mainz ihr Quartier aufzuschlagen. Kaiser Wilhelm soll bei dieser Gelegenheit erklärt haben, dass nun ganz Deutschland in den Krieg gegen den Nachbarstaat ziehen würde, der überraschend und grundlos den Krieg erklärt habe. Die Geschichtsschreiber sind sich aber einig, dass dieser Krieg von Otto von Bismarck bewusst provoziert und sehr geschickt eingefädelt worden war, um die vielen kleinen deutschen Staaten endlich zu einem großen Deutschen Kaiserreich zu vereinigen. Und Bismarcks Plan ging auf: Ab dem 19 . Juli 1870 marschierten die deutschen Soldaten Seite an Seite in den Krieg. Dabei sangen sie patriotische Lieder wie »Die Wacht am Rhein« vom Dichter Max Schneckenburger – in dieser Zeit die gefühlte Nationalhymne der Deutschen: Er blickt hinauf in Himmelsau’n, wo Heldengeister niederschau’n, und schwört mit stolzer Kampfeslust: »Du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust. Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!«

Diese Soldaten wollten ihre Heimat verteidigen! Wobei viele Mainzer aufgrund ihrer wechselvollen Vergangenheit eher als »Franzosenfreunde« galten. Viele von ihnen werden auf ihrem Feldzug sehr zwiespältige Gefühle begleitet haben. Und einer dieser Soldaten war Lorenz. Er war gerade einundzwanzig Jahre alt – und noch nie zuvor mit so viel Brutalität und Elend konfrontiert worden. Fast zweihunderttausend Männer starben auf den Schlachtfeldern, noch mehr wurden verletzt. Vor allem in der zweiten Hälfte des Krieges lauerten den Deutschen immer wieder Franc-tireurs, Freischützen, auf, französische Soldaten, die in ziviler Kleidung aus dem Hinterhalt angriffen. Diese Taktik versetzte die deutschen Soldaten permanent in Panik. Sie waren in ständiger Alarmbereitschaft, fühlten sich keinen Moment mehr sicher – selbst, wenn die gegnerische Armee noch Kilometer entfernt war. Trotzdem waren die deutschen Soldaten letztlich überlegen. Schon bald wurden die ersten französischen Kriegsgefangenen nach Mainz gebracht. Vom direkten Kriegsgeschehen blieb die Stadt glücklicherweise verschont. Als die Franzosen schließlich in der Schlacht von Sedan – etwa dreihundert Kilometer von Mainz entfernt – geschlagen wurden, musste Napoleon III. erst kapitulieren – und dann abdanken.

Bismarck hatte sein Ziel erreicht. Am 18. Januar 1871 wurde der König von Preußen, Wilhelm I., im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zum ersten Deutschen Kaiser gekrönt. Trotzdem konnte erst am 10. Mai ein Friedensvertrag geschlossen werden, und da durften auch die letzten Mainzer Soldaten in ihre Heimatstadt zurückkehren.

Zu diesem Zeitpunkt hätte sich der junge Soldat Lorenz kaum vorstellen können, dass er ausgerechnet mit der Unterstützung des Enkels dieses neuen Deutschen Kaisers keine vierzig Jahre später in Berlin das modernste Hotel der Welt eröffnen würde. Hat er von der Zeit gesprochen, als er in den Krieg ziehen musste? »Nie«, sagte Oma Susanne. »Lorenz erzählte aber gerne, dass er einmal mehrere Monate in Frankreich verbrachte, wo er die französische Küche genossen und studiert hat.« Kein Wort über den Krieg mit seinen schrecklichen Szenen.

Lorenz galt als sehr hart zu sich selbst – er wollte sich keine Schwächen erlauben. Stattdessen konzentrierte er sich auch in den schwierigsten Situationen darauf, an diesen zumindest einen positiven Teilaspekt zu entdecken. So wurde sein Kriegsmarsch für ihn zu einer kulinarischen Frankreichreise, und nach seiner Rückkehr stürzte er sich sofort ins Leben.

Er war ein hochgewachsener, attraktiver, charmanter junger Mann. Und zum ersten Mal in seinem Leben richtig verliebt. In Susanne Wannsiedel, von der er später immer nur als seine geliebte Susi sprechen sollte. Ihr Vater war auch Schumacher. So erzählte es Lorenz – auch wenn behauptet wird, sie sei die Tochter eines Hotelbesitzers gewesen. Wahrscheinlich ist das der Versuch, den überraschenden Wandel vom Tischler zum Gastwirt zu erklären. Tatsächlich aber war das allein Lorenz’ Idee. Und die setzte er zu einem erstaunlichen Zeitpunkt um: Als seine Susi schwanger wurde und Lorenz zum ersten Mal die Verantwortung für eine kleine Familie tragen sollte. Er muss wirklich ein unerschütterlicher Optimist gewesen sein! Sonst hätte er seine Anstellung bei Bembé nicht ausgerechnet in dieser Situation gekündigt. Doch für Lorenz gab es überhaupt keinen Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung, denn der junge Mann hatte verstanden: Wer Geld, und zwar viel davon, verdienen wollte, konnte nicht als angestellter Tischler arbeiten, sondern musste sich selbst etwas aufbauen. Seine Vorbilder waren Bembé und Stahlbaron Alfred Krupp – den die Geschichte als Kriegsgewinnler im Gedächtnis behalten wird. Der junge Lorenz hatte schon eine Idee, womit er sein Geld künftig verdienen wollte. Er hatte bei sich ein Talent entdeckt, aus dem sich Kapital schlagen ließ: seinen Charme. Dazu war er noch witzig und eloquent und galt darum als ausgesprochen guter Gesprächspartner – der geborene Gastgeber. Schon als Jugendlicher hatte der begeisterte Turner zusammen mit seinem sechs Jahre jüngeren Lieblingsbruder August Adam auf Turnfesten und Ausflügen Speisen und Getränke verkauft und gestaunt, wie viel Geld die Leute dafür ausgaben, wenn man sie ein bisschen umgarnte, für eine gute Atmosphäre sorgte und es schaffte, dass jeder Gast sich wohlfühlte. Der Zeitpunkt für einen Neustart in der Gastronomie war perfekt!

Da Mainz von Festungsmauern umgeben war, konnte die Stadt lange nicht wachsen. Deshalb war das verhältnismäßig kleine Mainz zu dieser Zeit die am dichtesten besiedelte Stadt des gesamten Deutschen Kaiserreiches. Außerdem wurde Mainz auch wirtschaftlich immer weiter abgehängt, weil in sämtlichen deutschen Städten im Zuge der Industrialisierung neue Fabriken gebaut wurden, während in Mainz der Platz dafür fehlte. Dementsprechend groß war die Erleichterung, als im September 1872 endlich ein Stadterweiterungsvertrag mit dem Deutschen Reich geschlossen wurde, mit dem die Stadtfläche fast verdoppelt werden sollte. Mainz durfte nun endlich eine Großstadt werden. Allerdings musste dafür erst einmal ein riesiges Gebiet, das sogenannte Gartenfeld, aufgeschüttet und außerdem neue Festungsmauern und Häuser gebaut werden. In der Folgezeit wurden daher unzählige Handwerker benötigt und beschäftigt. Die wiederum brauchten Werkzeuge, Essen und Kleidung. Ganz Mainz erlebte einen unglaublichen Aufschwung. Da überrascht es nicht, dass Gastwirte, Weinhändler und Bierbrauer in dieser Zeit zu den höchstbesteuerten Mainzer Bürgern zählten. Die Leute wollten es sich gut gehen lassen und ihr Leben feiern: Die gesamte Gastronomie-Branche brummte!

Mit einem Schulfreund eröffnete Lorenz eine kleine Kneipe im Erdgeschoss des Hauses, das er mit seiner Frau und seiner im Januar 1872 geborenen Tochter bewohnte. Hier, in der Mainzer Gymnasiumstraße, aßen die besserverdienenden Handwerker gerne zu Mittag und plauderten dabei mit Lorenz über das Leben, wenn er nicht gerade auf Turnfesten oder anderen Veranstaltungen Essen und Getränke ausschenkte. Jetzt verdiente Lorenz so viel, dass er sogar Geld beiseitelegen konnte. Deshalb bereitete es ihm auch keine schlaflosen Nächte, als sich kurz darauf erneut Nachwuchs ankündigte: Anna Katharina war erst vier Monate alt, als Susi zum zweiten Mal schwanger wurde. Die Arbeitsteilung bei dem jungen Ehepaar war wie zu der Zeit üblich: Er brachte das Geld nach Hause und überließ alles Häusliche seiner Frau. Und während die nun bald zwei kleine Kinder zu versorgen hatte, schmiedete er schon wieder neue Pläne.

Wann immer es seine Zeit zuließ, spazierte Lorenz in Richtung Rhein, zum etwa einen Kilometer entfernten Hotel Holländischer Hof – eine mondäne Luxusherberge mit Rheinblick, die in den Reiseführern jener Zeit mit ihrer Lage genau »gegenüber der Landungsstelle der Rheindampfer« warb. Dort setzte sich der junge Gastwirt ins Foyer oder ins Restaurant und beobachtete Gäste und Hotelangestellte. Dabei war er immer adrett gekleidet: dunkler Anzug und weißes Hemd, den Kragen der Mode entsprechend hochgestellt. Seine gewellten Haare waren ordentlich nach hinten gekämmt, die knöchelhohen Stiefel wie immer blank poliert. Denn wie man in meiner Familie sagt: »An den Haaren erkennt man, wer ein Mann sein möchte. Und an den Schuhen, wer er ist.« Hier saß jedenfalls ein Mann, der ganz offensichtlich nicht mit den Händen arbeiten musste.