16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Leben zwischen Glamour und Verlust

Die letzten Kriegstage in Deutschland. Es herrschen Chaos und Gewalt. In Neu Fahrland bei Potsdam stürmen sowjetische Soldaten die Villa Adlon und verhaften den Hausherrn: den Berliner Hotelbesitzer Louis Adlon. 13 Tage lang verfolgt seine Frau Hedda seine Spur quer durch Brandenburg. Barfuß, ohne Essen, ohne Bleibe. Eine Frau, die das Hotel Adlon in den Goldenen Zwanzigern zu dem machte, wofür es noch heute steht: Einem Treffpunkt für die Reichen und Schönen, für Politiker und Diplomaten, Künstler und Industrielle. Louis Adlon war ihre große Liebe, sie seine zweite Frau – für Louis' Familie blieb Hedda lange das „Miststück“, das sich in die Familie eingeschlichen hatte. Gemeinschaftlich führten sie das Hotel, bis der Zweite Weltkrieg den glanzvollen Zeiten ein Ende setzte. Das einzige Ziel: das Adlon auch durch diese schwierige Zeit zu bringen, immer im Zwiespalt zwischen Kollaboration und Widerstand. Sie hielten den Hotelbetrieb so lange wie möglich aufrecht – doch am Ende steht Hedda vor den Trümmern ihrer Existenz …

Felix Adlon beschreibt das bewegte Leben seiner Stief-Urgroßmutter: die Geschichte einer selbstbewussten, eigenständigen und weltgewandten Frau – und die Geschichte einer großen Liebe in den Wirren der Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch:

Die letzten Kriegstage im April 1945. Es herrschen Chaos und Gewalt. In Neu Fahrland bei Potsdam stürmen sowjetische Soldaten die Villa Adlon und verhaften den Hausherrn: den Berliner Hotelbesitzer Louis Adlon. 13 Tage lang verfolgt seine Frau Hedda anschließend seine Spur quer durch Brandenburg. Barfuß, ohne Essen, ohne Bleibe. Eine Frau, die das Hotel Adlon in den Goldenen Zwanzigern zu dem gemacht hatte, wofür es noch heute steht: einem Treffpunkt für die Reichen und Schönen, für Politiker und Diplomaten, Künstler und Industrielle. Gemeinschaftlich hatten Hedda und Louis das Hotel geführt, bis der Zweite Weltkrieg den glanzvollen Zeiten ein Ende setzte. Ihr einziges Ziel: das Adlon auch durch diese schwierige Zeit zu bringen, immer im Zwiespalt zwischen Kollaboration und Widerstand. Doch am Ende steht Hedda vor den Trümmern ihrer Existenz …

Über den Autor:

Felix Adlon, geboren 1967 in München, ist der Ururenkel von Lorenz Adlon, der vor mehr als hundert Jahren in Berlin das berühmte Hotel Adlon gründete. Er wuchs in Bayern auf, studierte in den USA und wurde wie sein Vater Percy Filmregisseur. 2010 drehten sie zusammen das Kinodrama »Mahler auf der Couch«. Heute ist Felix Adlon mit Nina Adlon, Opernsängerin und Gesangspädagogin, verheiratet, hat sechs Kinder und lebt in der Wachau.

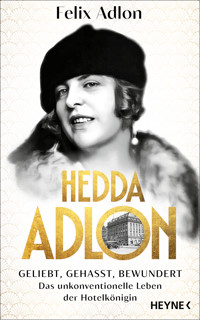

Felix Adlon

Mit Kerstin Kropac

HEDDAAdlon

Geliebt, gehasst, bewundert – Das unkonventionelle Leben der Hotelkönigin

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe 2024

Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Regina Carstensen

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch, Zollikon

Umschlagabbildungen: Portraitfoto: Privatarchiv, Hotel Adlon: Bridgeman Images (SZ Photo / Scherl), Hintergrund-Ornament: Shutterstock.com (Amovitania)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-32040-9V001

www.heyne.de

Für Pele

Inhalt

Das »Miststück«?

1 Neu Fahrland, 25. April 1945

2 Hamburg und New York, August 1913 bis 1915

3 Neu Fahrland, 25. April 1945

4 New York, Mai 1915 bis Dezember 1920

5 Neu Fahrland, 26. April 1945

6 Berlin, 1921 bis 1930

7 Neu Fahrland und Krampnitz, 27. bis 29. April 1945

8 Berlin, 1930 bis 1940

9 Neu Fahrland und Nedlitz, 29. April bis 7. Mai 1945

10 Berlin, 1940 bis 1945

11 Nedlitz und Falkensee, 8. Mai 1945

12 Berlin, 1945 bis 1967

13 Berlin, heute

Literatur

Bildnachweis

Konfuzius hat einmal gesagt: Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: Erstens durch Nachdenken – das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen – das ist der leichteste. Und drittens durch Erfahrung – das ist der bitterste.

Wir wollten den edelsten wählen – durch Nachdenken. Wir fanden aber den bittersten – durch Erfahrung …

Hedda Adlon, 1955

Das »Miststück«?

Manchmal passieren einem Dinge, die man, wenn sie einem nicht selbst passiert wären, nie für möglich gehalten hätte. Während der Dreharbeiten zu dem Film Mahler auf der Couch, den ich zusammen mit meinen Eltern produziert habe, durfte ich die Liebe meines Lebens kennenlernen: Nina, mein Ninchen, Ninotchka, mein Alles. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Nina hat vielleicht zwei- oder dreimal hinschauen müssen, aber gefunkt hat es auch bei ihr. Ich könnte sogar sagen: »Der Blitz ist eingeschlagen.« Wortwörtlich. Nach Drehschluss standen wir uns auf einem Balkon gegenüber, von dem aus wir den Attersee überblicken konnten. Ein heftiges Gewitter war aufgezogen – und genau in dem Moment, in dem ich den Mut fasste, diese unglaublich schöne, starke, begehrenswerte Frau zu küssen, schlug hinter ihr der Blitz in den See ein und umrahmte sie in herrlich silbernem Licht. Als ob er sagen würde: »Tu es!« Ihre blaugrünen Augen glänzten mich an. Ich war verloren.

Die Dreharbeiten führten mich weiter nach Wien, dann nach Leiden in den Niederlanden und schlussendlich nach Berlin, wo wir in den Havelstudios unsere letzten Szenen drehten. Obwohl Nina schon in Wien abgedreht war – sie spielte und sang die Rolle der eifersüchtigen Ex-Geliebten des Komponisten Gustav Mahler, Anna von Mildenburg –, kam sie nach Berlin. Wir wollten noch ein paar gemeinsame Tage verleben, bevor ich zurück in meine damalige Heimat Los Angeles fliegen musste.

Ich ließ mein Ninchen vom Flughafen abholen und wartete dann vor dem Eingang des Hotel Adlonauf sie, wo ich während der letzten Drehtage wohnte. Der Wagen fuhr vor, der Doorman öffnete ihr die Tür, und als ich ihr meine Hand zum Ausstieg reichte – wie soll ich es sagen? –, fühlte ich mich ganz, heil, ruhig … Erfüllt wie nie zuvor.

Ich führte Nina in die Halle, wo ich meinen Lieblingstisch für uns reserviert hatte. Auf der Empore mit Blick über die Lobby und den Elefantenbrunnen. Bevor wir uns setzen konnten, kam mein guter Freund Franz Höckner, der damals beste Barmanager weit und breit, strahlend auf uns zu. Er – Salzburger durch und durch – war eigentlich mehr der Maître d’hôtel oder – wie er es gerne nannte – der »Wirt« des Hauses. Er wusste von nichts, da ich mit den Dreharbeiten so stark eingebunden war, dass wir noch keine Zeit gefunden hatten, uns wie gewöhnlich auf ein oder zwei Gläschen zusammenzusetzen.

Franz sah Nina an, dann mich, dann wieder Nina. Und bevor ich ihm meine neue Liebe vorstellen konnte, sagte er mit einem Funkeln in den Augen: »Frau Adlon, willkommen! Schön, dass Sie da sind!« Auch er hatte es sofort erkannt. Es war offensichtlich. Es hatte nur das »endlich wieder« in seiner Begrüßung gefehlt …

Die nächsten zwei Wochen gingen leider viel zu schnell vorbei. In der Früh schaute mir Nina aus dem Zimmerfenster zu, wie ich mit dem Fahrrad durch das Brandenburger Tor in Richtung Studio radelte, nur um eine Stunde später einen Anruf von mir zu erhalten, sie möge doch bitte so rasch wie möglich zu mir ans Filmset kommen. Ich hielt es ohne sie einfach nicht mehr aus.

Es dauerte keine drei Tage, und die gesamte Hotelbelegschaft nannte Nina »Frau Adlon«. Man muss wissen: Uns gehörte der »Kasten«, wie ich das Adlon gerne nenne, nicht. Unsere Familie wurde enteignet. Dreimal. Dennoch haben wir eine besondere Verbindung zu dem Haus. Ich erzählte Nina von Lorenz und Louis, Vater und Sohn, meinen Vorfahren, die das Hotel bauten und es durch Himmel und Hölle führten. Von meiner Urgroßmutter Tilli, Louis’ erster Frau, die lieber »Gattin von« war, als aktiv im Hotel mitzuarbeiten. Und ich berichtete ihr von Hedda. Beziehungsweise das wenige, das ich damals von ihr wusste.

Denn lange war Hedda so etwas wie ein Phantom für uns. Mehrfach hatte ich sie gegoogelt und nichts über sie herausgefunden. Es gab nur ein paar Fotos, die sie mit Louis zeigten. Und die unschönen Geschichten, die man sich in unserer Familie über sie erzählte. Sie war für uns nur »das Miststück!«, das erst meinen Urgroßvater und dann das Hotel an sich gerissen hatte, das Louis dazu gebracht hatte, seine Frau und seine fünf Kinder zu verlassen, das jüngste war gerade fünf Monate alt. Wenn ich ehrlich sein soll, war sie in unserer Familie derart verhasst, dass sich keiner von uns näher mit ihr beschäftigen wollte.

Bis ich Nina zu unserem Familiengrab auf dem alten Domfriedhof St. Hedwig mitnahm. Dort liegen Lorenz, Louis, Tante Anna, Lorenz’ Ehefrauen Susanne und Fanny und sogar Heddas Bruder begraben. Nina ging um das Grab herum.

»Und Hedda? Wo ist Hedda?«, fragte sie.

Ich zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Keine Ahnung.«

»Aber sie war doch Louis’ große Liebe!«

Nun wurde mir etwas mulmig. »Ja. Das war sie«, gab ich zu und dachte daran, wie Louis ihr zum ersten Mal begegnet war. Auch für ihn war es die große Liebe auf den ersten Blick. Und auch Hedda musste angeblich nicht zweimal hinschauen. Und nun lag mein Urgroßvater hier. Ohne sie. Andererseits: Was hatte sie meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter angetan! Ninchen beobachtete mich und las all diese Gedanken in meinem Gesicht.

»Mein Felice!« Sie schaute mich eindringlich an. »Ich habe das Gefühl, dass du und deine Familie ein falsches Bild von Hedda habt.«

Ich straffte die Schultern. Und begann zu recherchieren. So wandelte sich allmählich unser Bild. Von einer Persona non grata wurde Hedda zu einer der wichtigsten Figuren unserer Familiengeschichte. Sie hat das Hotel nicht nur durch schwierige Zeiten gelenkt. Ohne sie würde das Adlon heute höchstwahrscheinlich nicht existieren.

1

Neu Fahrland, 25. April 1945

»Seit Tagen bewegst du dich nur noch von einem Fenster zum nächsten«, stellte Louis fest, als er sich im Wintergarten seinen Lieblings-Art-déco-Stuhl zurechtrückte, um dort – wie gewohnt – in der Nähe seiner Frau den Morgenkaffee zu trinken. Er hob die Tasse. »Riecht fast wie echter Kaffee.«

»Was hast du gesagt, Liebster?«, fragte Hedda, ohne auch nur einen kurzen Moment ihren Blick vom Garten abzuwenden.

»Der Kaffee. Köstlich …«

»Fräulein Herrmanns hat gestern frische Löwenzahnwurzeln im Garten ausgestochen und geröstet. Wir hatten noch eine Handvoll echter Bohnen, die hat sie untergemischt.«

Louis nahm einen weiteren Schluck im Stehen. »Schmeckt man.«

Hedda bewegte sich zur anderen Seite des Wintergartens und seufzte: »Ich habe ein schreckliches Bauchgefühl, Louis.«

Louis trat hinter Hedda und umarmte sie zärtlich: »Auf dein Bauchgefühl ist für gewöhnlich Verlass.«

Tatsächlich hatte sie Louis junior, dem Bruder meiner Oma, der für uns immer Onkel Louis gewesen war, später mehrfach geschildert, wie sie an diesem Morgen des 25. April 1945 eine düstere Vorahnung gequält hatte, weshalb sie den ganzen Morgen abwechselnd aus den Fenstern des Wintergartens geschaut hatte – bis zum hinter dem Garten liegenden Lehnitzsee – oder zum gegenüberliegenden Fenster gelaufen war, von dem aus sie über die breite Vorfahrt in Richtung Straße spähen konnte – bis zur heutigen Bundesstraße 2, die bereits damals Potsdam mit dem Berliner Westen verband. Sie hatte die nervöse Anspannung eines Opferlamms gespürt, das auf die Ankunft seines Schlachters wartete. Und dass der nicht mehr allzu weit entfernt sein konnte, verrieten an diesem Morgen die immer lauter werdenden Artilleriefeuer.

Während Louis sich gesetzt hatte und gedankenversunken einen Würfel Zucker in seinen Kaffee rührte, suchten Heddas Augen immer wieder den Garten, den angrenzenden See oder den Himmel über Potsdam nach Auffälligkeiten ab. Aber dieser Morgen lag so harmlos, ja so friedlich vor ihr, als wäre er das Versprechen für einen besonders schönen Frühlingstag.

In den alten, den unbeschwerten Zeiten hätte Hedda dieses vorfreudige Kribbeln gespürt und Louis überredet, alles liegen zu lassen und die Pferde für einen Ausritt durch die Brandenburger Wälder zu satteln. Sie liebte es, wenn nach den ersten warmen Frühlingstagen die Natur allmählich wieder zu neuem Leben erwachte, es überall summte und brummte und bunte Blumen ihre Köpfe aus der Erde streckten. Aber an diesem Aprilmorgen muss ihr dieses freudige Aufblühen beinahe unverschämt vorgekommen sein. Die geliebten Pferde waren längst von der SS beschlagnahmt worden. Und nur ein paar Kilometer entfernt starben Menschen in den letzten unsinnigen Kämpfen des Zweiten Weltkriegs. Viele Menschen fragten sich in diesen Stunden: Wie kann Natur so schön sein, wenn so viel Schlimmes passiert – und noch viel Schrecklicheres bevorsteht?

Hedda, die es von Kindesbeinen an gewohnt war, die Dinge in die Hand zu nehmen, anstatt sie auf sich zukommen zu lassen, hielt das angespannte Verharren, zu dem sie verdammt war, kaum aus. Obwohl – in Anbetracht der unmittelbaren Feindesnähe – die allgemeine Empfehlung lautete, man solle sich möglichst im Keller verstecken, weigerte sie sich, dort passiv auf das Eintreffen der Russen zu warten. Stattdessen pirschte sie durch die Wohnräume ihrer prächtigen Villa und versuchte, zumindest ein wenig Kontrolle über diese Situation zu behalten, indem sie möglichst viel von dem mitbekam, was um sie herum geschah. Einmal öffnete sie sogar die Terrassentür, um nach draußen zu treten, weil sie das Gefühl hatte, drinnen zu ersticken. Wahrscheinlich hoffte sie auch, im Freien ein bisschen besser hören und einschätzen zu können, wie nah die Gefechtslinie mittlerweile war.

Später erinnerte sie sich daran, wie unbeschwert die Vögel zwischen den Schüssen und Einschlägen gezwitschert, wie gut sich der kühle Wind und die Sonne auf ihrer Haut angefühlt hatten, die an diesem Morgen schon erstaunlich viel Kraft besaß. Einen wahnwitzigen Moment lang hatte Hedda sogar überlegt, hinunter an den See zu laufen, der gerade glitzerte, als würde er Silber-Konfetti versprühen. Sie wusste, dass Spaziergänge ihrer Seele guttaten. Außerdem hätte sie gerne noch einmal nach ihrem Versteck am Seeufer geschaut, wo sie ein paar besonders geliebte Schmuckstücke sowie einige Flaschen Wein und Zigarren als Währung für die kommenden Notzeiten deponiert hatte.

Doch sie entschied – auch wegen Louis –, lieber in der Nähe des Hauses und bei ihrem Mann zu bleiben. Spätestens in ein paar Tagen würden sie sicher wieder runter ans Ufer gehen können. Zu ihrer Lieblingsbank mit Blick über den See, wo sie gemeinsam mit Louis schon so oft bis in die Nacht gesessen und das ein oder andere Gläschen Rotwein getrunken hatte. Hedda sehnte sich nach den guten, unbekümmerten Zeiten, die sie an diesem Ort erlebt hatte. Ich hatte mir später, als ich selber auf dieser Terrasse stand, ausgemalt, wie Hedda als junge Frau mit ihren beiden älteren Schwestern Barfuß-Wettrennen über die Wiese hinunter zum See gemacht hatte. Es heißt, die drei Töchter des erfolgreichen Spirituosenhändlers Joseph Seithen hätten es geliebt, sich am Ufer zusammen in das Holzboot zu quetschen, das eigentlich der Mutter, einer passionierten Anglerin, gehörte, und stundenlang über Gott und die Welt zu quatschen. Manchmal sogar bei Regen und donnerndem Gewitter. Dann waren die Schwestern in die viel zu große und plumpe Ölkleidung der Fischer geschlüpft und hatten gekichert, wenn ihre besorgte Mutter sie ins Haus rief. An warmen Sommerabenden waren sie oft baden gegangen und hatten sich gegenseitig so gruselige Geschichten von Wassermonstern und riesigen Raubfischen erzählt, bis sie es nicht mehr aushielten und kreischend aus dem Wasser hüpften. Neu Fahrland, dieses Idyll vor den Toren Potsdams, war immer Heddas Wohlfühlort gewesen. Und trotzdem lag seit dem Umbau in den Zwanzigerjahren eine finstere Vorahnung auf diesem Haus. Hedda schrieb in ihrem Buch Hotel Adlon:

Aus Wiesen wurde ein Park, ein Bootshaus kam dazu mit einem großen Anlegesteg, und eine Motoryacht und diverse Boote aller Gattungen schwammen nun auf dem See. Kurz, wir schufen einen repräsentativen, hochmodernen und sehr komfortablen Landsitz aus diesem einen Haus in Neufahrland. Aber in der Nacht, bevor die Spitzhacke ihr Werk in dem alten Hause beginnen sollte, konnte ich nicht einschlafen. Ich hatte Herzklopfen und litt, wie nie in meinem Leben, unter fürchterlichen Angstvorstellungen. Ich hatte das Gefühl, als riefe ich ein Unglück auf uns beide herab. Ich kämpfte mit mir und war drauf und dran, zu Louis Adlon zu gehen, ihn zu wecken und ihn zu bitten, alles rückgängig zu machen. Aber das brachte ich dann doch nicht übers Herz, denn er hatte sich in seinen Plan geradezu verliebt. Wir fuhren am Morgen hinaus. Ich wandte mich ab, als das erste Geräusch vom Einschlagen einer Mauer aus dem Hause drang. Tagelang ließen mich die Vorstellungen nicht los, dass ich etwas unternommen und zugelassen hatte, was uns beide Unglück bringen könnte. Doch mit Louis Adlon vermochte ich nicht darüber zu reden. Was hätte ich ihm sagen sollen? Ich konnte doch nicht gestehen, dass alles nur eine Ahnung war, eine subjektive Empfindung. Objektive Gründe waren nicht vorzubringen. Also ließ ich es sein … Und somit wurde Neufahrland zu unser beider Schicksal.

Ich bekomme beim Lesen dieser Stelle jedes Mal Gänsehaut. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass an diesem 25. April 1945 die Zeit gekommen war, in der sich Heddas dunkle Vorahnung erfüllte. Zum ersten Mal in ihrem Leben hätte sie sich nichts mehr gewünscht, als irgendwo anders zu sein. Möglichst weit weg. Im Ausland. Oder zumindest im Westen oder Süden des Landes – wohin sich ihre beiden Schwestern Franziska und Agnes längst abgesetzt hatten. Vergeblich hatten sie versucht, Louis und Hedda zum Mitkommen zu überreden. Neu Fahrland muss sich in diesen letzten Kriegstagen für Hedda wie eine Falle angefühlt haben.

»Wir hätten in die Schweiz fahren sollen«, sagte sie und sah zum ersten Mal, seitdem Louis im Wintergarten Platz genommen hatte, ihren Mann besorgt an. »So eine Schnapsidee, Potsdam für sicher zu halten. Eine militärische Garnisonstadt! Überall Soldaten! Was haben wir uns bloß dabei gedacht?«

Louis betrachtete seine Frau wie immer liebevoll. »Ach, Lotusblüte, mein Sonnenschein! Es wird schon nicht so schlimm werden! Was wollen die mit uns? Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen. Wir führen nur ein Hotel«, versuchte er, sie zu beruhigen, und streckte ihr seine Hand entgegen, um sie zum Reinkommen zu bewegen.

»Du wirst dich noch erkälten!«, sagte er. Womit er eigentlich meinte: »In der Nähe wird scharf geschossen. Wenn du dich schon nicht in den Keller setzen willst, so bleibe wenigstens im Haus.« Doch Hedda drehte ihm wortlos den Rücken zu und starrte wieder in Richtung See. Durch die Tränen in ihren Augen verschwamm der Himmel. Sie konnte sich nicht gegen diese Gedanken wehren, die seit ihrem Erwachen wieder und wieder in ihren Kopf hämmerten und ihr jedes Mal den Atem raubten: Obwohl es ein Bilderbuch-Frühlingstag war – wolkenlos, hell und strahlend – wusste sie, dass sie sich nicht darauf verlassen konnte, dass dieser Tag freundlich blieb. Spätestens seit Kriegsbeginn wusste jeder, dass der Tod oft ohne Vorankündigung kam. Dafür umso brutaler. Auch an freundlichen und zum Leben einladenden Tagen wie diesem ...

Heddas Hände umklammerten die steinerne Brüstung der Veranda, an die auch ich mich schon gelehnt hatte, während ich mit Nina überlegte, wie Hedda sich in diesem Moment gefühlt haben musste. Sicher hat sie sich gefragt, ob es möglicherweise ihre Angst war, die ihr bloß eine dunkle Vorahnung oder ein ungutes Bauchgefühl vorgaukelte. Schließlich fürchtete sie das Eintreffen der russischen Soldaten genau so sehr wie die meisten Deutschen – mal abgesehen von meinem Urgroßvater Louis. Den Erzählungen nach muss er ein Mensch gewesen sein, der immer an das Gute glaubte, auf das Beste hoffte und sich grundsätzlich nie aus der Ruhe bringen ließ. Nicht einmal von anrückenden Russen. Während seine deutlich angespanntere und auch gerne mal zum Drama neigende Ehefrau bis zuletzt noch gebetet hatte, dass die westlichen Alliierten schneller vorankämen und noch vor den Russen Berlin und Neu Fahrland erreichten. Stundenlang hatte sie unter ihrer dicken Bettdecke die BBC-Nachrichten im Radio verfolgt. Einiges hatte sie auch auf der Straße aufgeschnappt:

»Die amerikanischen Soldaten haben Aachen eingenommen.«

»Sie sind in Krefeld einmarschiert.«

»Eisenach ist verloren!«

»Zella-Mehlis ist eingenommen!«

Außerdem: Gotha, Nordhausen, Hildesheim, Kassel, Bielefeld … Im April 1945 galten bereits viele deutsche Städte als besetzt. Und leider hieß es bald auch: »Die Truppen der I. Ukrainischen Front haben das nur zehn Kilometer entfernt liegende Babelsberg eingenommen. Mit drei Panzern sind sie nachts um eins in die Innenstadt gerollt.« Damit standen die russischen Soldaten so gut wie vor der Haustür, und Hedda musste einsehen: Die westlichen Alliierten würden es auf gar keinen Fall mehr rechtzeitig schaffen. Dafür waren die Russen bereits zu nah. Und zu schnell.

An diesem Morgen des 25. April 1945, an dem Louis im Wintergarten seinen Kaffee trank und Hedda auf der winzigen Veranda der Villa über den See blickte, war es der russischen Armee erstmals gelungen, den Ring um Berlin zu schließen, womit auch die Eroberung der von den Nationalsozialisten zur Festung erklärten Hauptstadt Berlin unmittelbar bevorstand. Und nur 160 Kilometer entfernt sollten sich am Nachmittag desselben Tages auf den Trümmern der Torgauer Elbbrücke zum ersten Mal US-Soldaten und Rotarmisten die Hände schütteln – das entsprechende Foto gilt als Symbolbild für das Ende des nationalsozialistischen Deutschlands.

Man kann sich heute kaum vorstellen, wie groß die innere Zerrissenheit der Menschen in diesen Tagen gewesen sein muss. Ich weiß, dass die Aussicht auf ein Ende des Nationalsozialismus bei Louis und Hedda – wie bei vielen Deutschen – durchaus für Erleichterung gesorgt hat. In ihrem Buch schrieb Hedda: … wir alle befanden uns in einem bitteren Zwiespalt der Hoffnungen und Empfindungen. Sollte man auf ein schnelles Ende hoffen? Auch unter den Aspekten eines Sieges der Roten Armee? Oder sollte man wünschen, dass Land und Stadt vor diesem Sieg bewahrt blieben? Das aber würde den Sieg eines Regimes bedeuten, dem keinesfalls unsere Sympathien gehörten …

Sie hassten die Nazis. Die Unterdrückung. Und das Morden. Hedda dachte kopfschüttelnd daran, wie lange Louis und sie die Befreiung von den Nationalsozialisten für vollkommen unmöglich gehalten hatten. Ihr fiel das Gerücht ein, Reichsminister Hermann Göring hätte einst getönt, er wolle Meier heißen, wenn auch nur ein einziger Bomber über Deutschland auftauchen würde. Obwohl er es wahrscheinlich nie so gesagt hatte, hatte es sich gehalten und verbreitet – und viele hatten den Oberbefehlshaber der Luftwaffe hinter der vorgehaltenen Hand den »Meier« genannt. Und nun, genau an diesem 25. April, war auch das mit dem »Meier« Geschichte. Der Rundfunk verkündete, Göring sei wegen angeblicher Herzprobleme von allen Ämtern zurückgetreten. In Wahrheit hatte Hitler seinen ehemaligen Gefährten wegen Hochverrats festnehmen lassen, weil der ihm zwei Tage zuvor in einem Telegramm angekündigt hatte, er wolle zum Wohle von Volk und Vaterland handeln und die Führung des Reichs übernehmen. Einen solchen Affront wollte Hitler, obwohl er sich in seinem Führerbunker verkrochen hatte, nicht durchgehen lassen. Eine Petitesse. Denn eigentlich hatten er, sein Reich und Millionen Deutsche gerade ganz andere Probleme …

Es war mehr als offensichtlich, dass die NS-Herrschaft längst am Ende war. Millionen Deutsche – nicht zu vergessen auch die unzähligen anderen – waren wegen des Scheiterns der größenwahnsinnigen Weltmachtfantasien gestorben – oder auf der Flucht. Denn der übermächtige Gegner aus dem Osten hatte seinerseits mit großen Offensiven begonnen. Sobald die Rote Armee im Herbst 1944 die deutsche Reichsgrenze überschritten hatte, hatte eine panische Massenflucht eingesetzt. Und das, obwohl die NS-Machthaber den Menschen aus Ostpreußen, Schlesien und Pommern zunächst unter Androhung drastischer Strafen verboten hatten, ihre Heimat zu verlassen. Das hatte zur Folge, dass die meisten erst im Januar 1945 und damit viel zu spät und unter chaotischen Bedingungen aufgebrochen waren. Mitten in einem harten Winter. Mit Pferdewagen oder zu Fuß mussten sie sich auf zum Teil hüfthoch verschneiten Nebenstrecken in Richtung Westen kämpfen, weil die Hauptstraßen für das Militär frei gehalten werden mussten. Auf ihrem Weg wurden die Flüchtenden von russischen Einheiten überrollt, überfallen und ausgeplündert. Immer wieder gerieten sie zwischen die Fronten und unter Beschuss. Viele erfroren bei den extrem kalten Temperaturen von bis zu minus zwanzig Grad Celsius.

Hedda hatte die abgekämpften und ausgemergelten Gestalten, die es bis nach Neu Fahrland geschafft hatten, manchmal vom Obergeschoss ihrer Villa beobachtet: Die Alten und Kinder mit trostlosen Blicken – mehr tot als lebendig – auf Karren, die selten von Pferden, häufiger von den kräftigeren Jungen gezogen wurden. Noch Jahre später stiegen ihr die Tränen in die Augen, wenn sie die Kinder beschrieb, dick eingemummelt, wahrscheinlich mit allen Kleidungsstücken, die sie besaßen. Ihre Nasen verrotzt, die Augen verheult. Es war davon auszugehen, dass es viele der Kleinsten gar nicht bis nach Neu Fahrland geschafft hatten. Unzählige waren unterwegs gestorben, und nur notdürftig konnten sie beerdigt werden, wenn es der gefrorene Boden überhaupt zuließ. Ein Leid, das man den erschöpften Müttern ansah, ihren tiefdunklen Augenringen, die selbst aus der Entfernung zu erkennen waren.

Louis hatte nie verstanden, warum Hedda jeden Tag diese traurigen Prozessionen verfolgte. Es war wohl ihr Versuch, zu begreifen, was diesem Land angetan worden war. Louis und Hedda hatten die meiste Zeit des Krieges im Adlon verbracht. Da war der Krieg auch spürbar gewesen. Die Angst, sterben zu können, war ein ständiger Begleiter. Trotzdem hatten sie noch ein Leben gehabt. Ein Bett. Etwas zu essen. Diese Menschen auf der Flucht hatten alles verloren. Und es waren unzählige … Zuletzt waren die Straßen rund um Potsdam Tag und Nacht voll mit Flüchtlingstrecks gewesen. Selbst auf den entlegenen Wald- und Feldwegen ging es mitunter zu wie früher an Sonntagen auf der Flaniermeile Unter den Linden.

Manchmal sah Hedda auch größere Gruppen, die von bewaffneten SS-Leuten mit ihren aufgeregt bellenden Hunden begleitet wurden: Menschen auf den sogenannten Todesmärschen. Vor dem Eintreffen der feindlichen Truppen hatten die Nazis noch eilig versucht, in den frontnahen Gebieten die KZs und deren Außenlager zu räumen. Wer auf diesen teils wochenlangen Wanderungen entkräftet zusammenbrach, wurde an Ort und Stelle erschossen. Einige Neu Fahrländer erinnerten sich später in stillem Entsetzen an die vorbeiziehenden Karawanen. Es müssen Bilder des Grauens gewesen sein: Bis auf die Knochen abgemagerte Menschen, die sich mühsam vorwärtsquälten, barfuß, manche hatten sich Lappen um die wunden Füße gewickelt. Mindestens einmal übernachteten sie in der Scheune eines ortsansässigen Bauern.

Und je näher die Rote Armee aus dem Osten heranrückte, desto dichter wurde der Menschenstrom. In den vergangenen Wochen hatten sich ihm zunehmend Menschen aus Louis’ und Heddas Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis sowie der Nachbarschaft angeschlossen. So waren Mitglieder der Familie aus dem Haus Schaumburg-Lippe, die in einer der benachbarten Villen gelebt hatten, zu Verwandten geflohen. Ebenso einige Ladenbesitzer aus der Umgebung, bei denen Louis und Hedda zum Teil schon seit Jahren gute Kunden waren, hatten kurz entschlossen ihre Geschäfte abgesperrt und nur das Lebensnotwendigste auf Bollerwagen gepackt. Im Wissen, dass sie damit alles aufgaben, was sie sich aufgebaut hatten. Denn sobald jemand aus der Tür war, begann – am helllichten Tag und völlig ungeniert – das Plündern von allem, was sich davontragen ließ. »Sonst holt’s doch eh der Russe!«, rechtfertigten sich die Langfinger. Und den Menschen auf der Flucht war Anstand ohnehin egal. Für sie ging es schon lange nur noch um das Überleben.

In den letzten Kriegstagen sah man weiterhin vermehrt deutsche Soldaten, die sich von der Front abgesetzt hatten und nun versuchten, sich nach Hause durchzuschlagen. Meist vereinzelt. Manchmal rasten aber auch große Militärwagen, voll mit Männern in Uniformen, auf der großen Verbindungsstraße an der Villa Adlon vorbei. Einige stoppten zwischendurch, um auf ihrer Strecke noch möglichst viele Brücken in die Luft zu jagen. Das sollte den Durchmarsch der Russen erschweren, verlangsamen. Den großen Eichen am Fahrbahnrand wurden eilig Sprenggürtel verpasst, sodass sie auf den Straßen die Weiterfahrt russischer Panzer verhinderten. Unglücklicherweise fielen viele Bäume jedoch in die falsche Richtung und beschädigten vor allem die umliegenden Häuser. Immerhin konnten die Sprengungen einiger Brücken von mutigen Anwohnern verhindert werden – so war es trotz vieler Trümmer weiterhin möglich, von Neu Fahrland aus Potsdam zu erreichen.

Beinahe täglich standen erschöpfte Menschen vor der Tür der Villa Adlon und baten um Essen und Trinken. Manche erzählten bei einem Glas Wein – Louis und Hedda sollen dieses Getränk großzügig ausgeschenkt haben, schließlich würde ihr Weinkeller demnächst den Russen in die Hände fallen – von willkürlichen Erschießungen durch die Rotarmisten, von Vergewaltigungen junger Mädchen, noch Kindern, Schwangeren und älteren Frauen. Hedda war gerade 56, noch dazu eine attraktive Frau. Louis und ihr müssen bei diesen Schilderungen einiges durch den Kopf gegangen sein. Deutsche Soldaten wiederum berichteten teils unter Tränen von den Gräueltaten, die auch von ihrer Seite aus während des Feldzugs im Osten verübt worden waren. So von Juden, die sie vor Massengräbern erschossen hatten, von Dörfern, die sie zerstört hatten, von vergewaltigten Frauen und getöteten Kindern. Und dass der Ostfeldzug von Beginn an als Vernichtungskrieg geplant war. »Es hieß, der annektierte ›Raum‹ solle germanisiert, der Bolschewismus besiegt werden«, versuchten sie, zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen war. Wehrmacht und SS hatten auf ihrem Durchmarsch Städte, Dörfer und Felder abgefackelt, tote Zivilisten gleichgültig in Kauf genommen. »Verbrannte Erde« lautete das Ziel … Bis Ende April 1945 soll Hitlers Krieg gegen Russland mindestens 25 Millionen Menschen sowjetischer Nationalität das Leben gekostet haben, die meisten davon Zivilisten.

»Und jeder sowjetische Soldat, der jetzt nach Berlin marschiert, hat all diese Verbrechen an seinen Landsleuten mit eigenen Augen gesehen. Kann man es diesen Menschen verdenken, dass sie sich an uns rächen werden? Bringen Sie sich in Sicherheit, solange es noch möglich ist«, warnten die meisten, ehe sie wieder aufbrachen. Doch Louis und Hedda blieben, weil sie hofften, dass es schon nicht so schlimm werden würde und sie vor allem in der Nähe ihres Hotels bleiben wollten – was Hedda sich bis zu ihrem Lebensende bis zur Erschöpfung vorwarf. Immer für die Welt, die Tradition, die Pflicht, die Arbeit, die Gäste, die Angestellten, etc., etc., etc. … Und wann kamen wir? Am Ende.

Hedda muss spätestens seit dem Jahreswechsel 1944/1945 ihren Mann immer wieder gedrängt haben, sich in der Schweiz bei Freunden in Sicherheit zu bringen. Aber Louis hatte davon nichts wissen wollen. Für ihn stand fest, dass er auf jeden Fall in der Nähe seines Hotels bleiben würde, dem großen Erbe seines Vaters, des Hotelgründers Lorenz Adlon. Seit der Eröffnung im Oktober 1907 war ihm eingetrichtert worden, dass diesem Haus alles unterzuordnen war. Das Hotel hatte all die Liebe und Aufmerksamkeit bekommen, die Louis sich zeitlebens von seinem Vater gewünscht hatte. Dieses Haus war sein Vater. Davon konnte Louis sich nicht abwenden.

Und Hedda? Die blieb treu an seiner Seite. Lediglich einige Gemälde, Kunstwerke und andere Gegenstände, die ihr besonders am Herzen lagen, hatte sie zu Jahresbeginn – ihrem Bauchgefühl folgend – mit dem Auto zu Freunden nach Bayern geschickt. Im Nachhinein erinnerte sie sich, wie sie bei der Abfahrt dem Fahrer lange nachgesehen hatte mit dem Gefühl, dass es besser gewesen wäre, ebenfalls in diesem Wagen zu sitzen. Louis hatte Hedda, die Deutschamerikanerin war, zwar angeboten, einzusteigen und in den Westen aufzubrechen, meinte aber, dass er nicht mitkönne.

»Ich muss bleiben, beim Hotel, bei den Angestellten. Aber ich komme natürlich nach, mein Sonnenschein, sobald sich die Lage wieder ein wenig beruhigt hat. Großes Ehrenwort.«

»Genau. Und wer kümmert sich dann um dich, mein Louischen?«, lehnte Hedda ab.

Niemals wäre sie ohne Louis irgendwohin gegangen! In ihren Briefen bezeichnete sie ihn stets als den edelsten und vornehmsten Menschen, als die »Krone des Ganzen«. Er war ohne Zweifel die große Liebe ihres Lebens, ihr Seelenmensch, ohne den sie nicht sein wollte.

Dennoch beneidete sie die vielen Menschen, die rechtzeitig aufgebrochen waren, weil sie lieber den Amerikanern, Franzosen oder Briten in die Hände fallen wollten als den berüchtigten Rotarmisten. Die von Joseph Goebbels geschürte antibolschewistische Propaganda zeigte gerade in den letzten Kriegstagen ihre volle Wirkung. Jeder hatte Angst vor den als monströs, primitiv und triebhaft dargestellten sowjetischen Soldaten. Zu lebendig waren die Eindrücke aus dem ostpreußischen Nemmersdorf, das im Herbst 1944 kurzzeitig von den Russen eingenommen und dann von den Deutschen zurückerobert worden war. Es gab Berichte über geschändete, an Scheunentore genagelte Frauen und Bilder grausam entstellter Leichen. Die russischen Soldaten wurden als »Bestien« und »Mordbanditen« bezeichnet, das war nicht vergessen.

Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda die Situation in Nemmersdorf ganz gezielt noch schrecklicher dargestellt hatte, als sie – zweifelsohne – war. So sollen nachträglich den toten Frauen die Röcke nach oben gezogen worden sein, um den Eindruck zu vermitteln, sie seien alle vergewaltigt worden. Diese zum Teil manipulierten Fotos hatten sich auch Hedda ins Gedächtnis gebrannt. Alle befürchteten, dass die Rote Armee die eroberten Gebiete in einen riesigen Friedhof verwandeln würde. Und völlig unbegründet schien diese Angst nicht zu sein – auch führende Nationalsozialisten rechneten fest mit Vergeltung. Goebbels schrieb in sein Tagebuch: »Wir haben sowieso so viel auf dem Kerbholz, dass wir siegen müssen, weil sonst unser ganzes Volk, wir an der Spitze, mit allem, was uns lieb ist, ausradiert werden.« Vielen Zivilisten war das Ausmaß der deutschen Verbrechen nicht bewusst – sonst hätte das ihre Angst sicher vergrößert und noch mehr Menschen zur Flucht oder in den Selbstmord getrieben.

Hedda sagte einmal, dass ihre Furcht noch größer wurde, als der Flüchtlingsstrom vor der Villa Adlon plötzlich abbrach und nur noch selten jemand vor der Tür stand, um nach Essen oder Trinken zu fragen. Eine geradezu gespenstische Leere herrschte auf einmal auf den Straßen. Nur die Bewohner von Neu Fahrland huschten noch vorsichtig von Haustür zu Haustür, um sich darüber auszutauschen, dass der Feind nun sehr nah sein müsse. Zu nah, um jetzt noch vor ihm zu flüchten. Erschütternde Berichte über Menschen machten die Runde, die sich gegen die Flucht und für den Freitod entschieden hatten. Erinnerte sich Hedda richtig, erschoss in der unmittelbaren Nachbarschaft ein Vater erst seine Familie und dann sich selbst. Von einer Bauerstochter und ihrem Mann hörte man, sie hätten sich und dem gemeinsamen Baby die Pulsadern aufgeschnitten – der Säugling verblutete. Die Eltern wurden rechtzeitig gefunden und konnten gerettet werden. Ein Textilunternehmer, der nicht weit entfernt lebte und über den man sagte, er hätte mit den Nazis sehr gute Geschäfte gemacht, soll mit seiner Frau und den fünf Kindern in die Mitte des Krampnitzsees gerudert sein, wo er das Boot zum Kentern brachte. Bis auf seinen fünfjährigen Sohn ertranken alle. Der Pfarrer sprach von insgesamt fast 40 Toten in der kleinen Gemeinde.

Jede und jeder wusste von einigen Ärzten und Apothekern aus der Umgebung, dass sie Giftkapseln ausgaben. Auch viele Nachbarn hatten sich damit eingedeckt und keinen Hehl daraus gemacht, sie einsetzen zu wollen, falls sie in russische Gefangenschaft gerieten. Diese Selbsttötungen erschienen Hedda wie eine Seuche, die sich rasend schnell ausgebreitet, allerdings auch schon zu Jahresbeginn angekündigt hatte. Sogar im Hotel Adlon hatte es einen regen Zyankali-Handel gegeben. Beim letzten Konzert der Berliner Philharmoniker am 16. April 1945 – das »Deutsche Requiem« von Johannes Brahms wurde gegeben – sollen Hitlerjungen sogar mit ganzen Körben voller Kapseln am Ausgang des noch bespielbaren Beethovensaals gestanden und sie an die Besucher verteilt haben. Obwohl bekannt war, dass dieses Gift einen qualvollen Tod durch inneres Ersticken bedeutete, deckten sich die Leute damit ein, als wäre Zyankali das neue Grundnahrungsmittel.

Zwischenzeitlich war auch Hedda diesem Hype erlegen und hatte darüber nachgedacht, zwei Kapseln zu besorgen – eine für Louis und eine für sich selbst. Aber ihr Mann hatte sie immer wieder beruhigt: »Heddalein, die Russen sind ein kultiviertes und gastfreundliches Volk. Keine Barbaren.« Er glaubte fest daran, dass ein friedliches Miteinander zwischen allen Völkern möglich und vor allem richtig war. So wie er es von Kindesbeinen an in den Restaurants und Hotels seines Vaters erlebt und vorgelebt bekommen hatte.

Hedda wünschte sich nichts mehr, als dass er damit recht behalten würde. Trotzdem gelang es ihr nicht, ihre Unruhe abzuschütteln. Manchmal erwischte sie sich sogar bei dem düsteren Gedanken, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn bei einem der Berliner Luftangriffe oder der Bombennacht von Potsdam auch sie getroffen worden wären. Dann wären Louis und sie zumindest gemeinsam gestorben … Erstaunlicherweise schien die Bombennacht von Potsdam am 14. April 1945 bei Hedda tiefere Spuren hinterlassen zu haben als die massiven Angriffe auf Berlin, denen sie in den Monaten zuvor regelmäßig ausgesetzt war. Allerdings war der Luftangriff auf Potsdam auch der letzte, den sie erlebt hatte. Außerdem hatte sie ihn nicht im sicheren Adlon-Bunker, sondern im Kellerraum der Villa verbracht. Und – das war vielleicht das Schlimmste – er kam für sie vollkommen unerwartet.

Auch der 14. April war ein sonniger, freundlicher Frühlingstag gewesen. Als am Abend gegen 22:15 Uhr der Luftschutzalarm ertönte, waren viele ruhig geblieben, weil sie glaubten, die feindlichen Bomberstaffeln würden wieder – wie viele Hundert Male zuvor – nur lange weiße Kondensstreifen über Potsdam ziehen und Berlin ansteuern. Dass es zu vereinzelten Bombenabwürfen kommen könnte – damit hatte man gerechnet. Während des gesamten Krieges waren es bislang etwa 50 gewesen. Aber ein gezielter Angriff? Das erschien den meisten Menschen undenkbar! Umso größer war der Schock, als es tatsächlich Potsdam traf.

Mit der Operation »Crayfish« (»Flusskrebs«) begann für die Potsdamer Bevölkerung nur 25 Minuten nach dem ersten Aufheulen der Sirenen die schrecklichste Nacht seit Kriegsbeginn. Ungefähr 500 Flugzeuge der britischen Royal Air Force warfen über 1700 Tonnen Bomben ab. Etwa 1600 Menschen kamen ums Leben, knapp 900 Häuser mit rund 2800 Wohnungen wurden innerhalb von etwa 20 Minuten komplett zerstört. Anschließend nahmen die britischen Flieger wieder ihre Formation ein und flogen über das brennende Potsdam davon. Die Innenstadt lag komplett in Trümmern, 97 Prozent der Häuser waren zerstört oder zumindest beschädigt. Überall loderten Flammen aus den Ruinen. Eine Katastrophe.

Der glutrote Schein über der Stadt war von der Villa am Lehnitzsee aus gut zu sehen gewesen. Hedda und Louis hatten dieses grausige Schauspiel voller Betroffenheit beobachtet, während sie sämtliche Lichter ausgeschaltet ließen, um keinen feindlichen Flieger auf sich aufmerksam zu machen. Es hieß ja: »Der Feind sieht dein Licht.« Das hatten die Deutschen in den vergangenen Monaten mehr als verinnerlicht. Was Louis und Hedda an diesem Angriff besonders erschütterte: Er gab ihnen zu verstehen, dass es im Krieg keine sicheren Orte gab. Niemals hätte Hedda oder irgendein Mensch aus der Gegend von Neu Fahrland mit einem Angriff auf Potsdam gerechnet. Und nun bewiesen die dunklen Rauchschwaden, die man auch in den Tagen danach noch über der Stadt sehen konnte, dass alle sich getäuscht hatten, dass man jederzeit und überall mit dem Schlimmsten rechnen musste.

Nach dem Bombenangriff hatten Hedda und Louis kurz überlegt, ob sie nicht doch wieder nach Berlin zurückkehren sollten. Für das Adlon sprach, dass sein Bunker als einer der sichersten des Landes galt. Dagegen, dass ihr Hotel am Pariser Platz lag, also in unmittelbarer Nähe des Regierungs- und Verlagsviertels, im Sperrbezirk. Mitten im Zentrum der alliierten Angriffe. Dort war es seit dem Jahreswechsel 1944/1945 immer wieder zu regelrechten Bombenstürmen gekommen, nach denen ganze Straßenzüge einschließlich ihrer Bewohner unter Schutt und Staub begraben worden waren. Dass ihr Hotel noch stand, erschienen Hedda und Louis ohnehin wie ein Wunder. Allerdings war an einen normalen Hotelbetrieb schon lange nicht mehr zu denken. Spätestens seit die Nationalsozialisten im Frühjahr 1945 im Keller eine Hauptkommandostelle eingerichtet und das Haus dem Kriegsrecht unterstellt hatten, war es mehr eine militärische Einrichtung als eine gastliche Herberge. Deshalb hatten Louis und Hedda schon seit Längerem die Nächte in ihrem Landhaus in Neu Fahrland verbracht und waren erst am Morgen nach Berlin gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Das war Louis wichtig gewesen, davon hatte er sich lange Zeit partout nicht abbringen lassen wollen. Obwohl Hedda später in ihrem Buch Hotel Adlon schrieb: Nötig wäre es nicht gewesen, denn das Adlon schien in jenen Tagen nicht mehr uns selbst zu gehören.

Nach einigen hochemotionalen Diskussionen hatten Louis und Hedda sich schließlich schweren Herzens dazu durchgerungen, nur in Neu Fahrland, in vermeintlich größerer Sicherheit, aber in Nähe des Adlon, auf das Kriegsende zu warten. Doch je näher es rückte, desto mehr schwand die Hoffnung, es wohlbehalten zu überstehen.

Als in der Nähe der Villa in Neu Fahrland ein überraschend lauter Kanonenschuss donnerte, stellte Louis seine Teetasse mit einem leisen Klirren auf den Unterteller. Hedda zuckte zusammen und flüchtete mit schnellen Schritten ins Haus. »Vielleicht stellst du dich jetzt lieber nicht mehr ans Fenster. Es klingt so, als wären sie bald da«, meinte Louis in gewohnt ruhigem Tonfall, während er sich erhob. Wieder Schüsse. Ein Knall. Erstaunlicherweise gab es noch immer ein paar Deutsche, die sich dem Feind entgegenstellten, obwohl doch auch sie mittlerweile verstanden haben mussten, dass der Krieg längst verloren war. Hedda hatte gehört, dass es vor allem Jungen im Teenageralter waren, die, mit Granaten bewaffnet, versuchten, die russischen Soldaten aufzuhalten. Hitlers letztes Aufgebot. Sie seufzte. Ihr taten diese Kinder, die sie letztlich noch waren, leid. Sie waren im Alter ihrer Pagen im Hotel. Bemitleidenswerte Opfer. Aber für die Russen waren sie nun Feind und Täter. So wie alle Deutschen. Hedda konnte ihre Tränen kaum zurückhalten. Angst übermannte sie. Louis trat von hinten an seine Frau heran und nahm sie in den Arm.

»Meine Lotusblüte, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. So wie’s aussieht, haben wir die Nazis bald überlebt. Es wird uns nichts geschehen.«

Hedda zog ihre Augenbrauen hoch. Manchmal erschien ihr der Optimismus ihres Mannes weltfremd, fast ein bisschen naiv. Sie drehte sich zu ihm um. Er sah sie aus seinen klaren blauen Augen zärtlich an. Und Hedda spürte: Louis sagte das nicht, um sie zu beruhigen. Er glaubte daran, dass ihnen nichts passieren würde. Er glaubte, man würde gut mit ihnen umgehen, weil auch sie gut mit allen Menschen umgegangen waren. Der gute, beste und edle Louis hat niemandem was zuleide getan – auch ich habe nie einem Tier geschweige denn einem Menschen etwas zuleide getan. Wo ist der gerechte Herrgott?, sollte sie sich später immer wieder fragen. Hedda fehlte Louis’ Zuversicht. Und auch der Pragmatismus der Frau ihres Gärtners, die seit ein paar Wochen mit im Haushalt der Villa lebte, nachdem ihr eigenes Heim durch eine Bombe zerstört worden war. Sie meinte: »Die werden schon nicht alle totschießen. Irgendwer muss das Land ja auch wiederaufbauen.« Hedda nickte. Nicht alle. Aber einige vermutlich schon. Mal ganz abgesehen von den vielen anderen Dingen, die sie Menschen antun konnten.

Sie atmete tief durch. Hedda wusste von Louis, dass er selbst in heiklen Situationen, in denen alle den Kopf zu verlieren drohten, besonnen und freundlich blieb. In den 24 gemeinsamen Jahren hatte sie häufig darüber gestaunt, dass sich seine ruhige Zugewandtheit sogar auf andere übertrug. Die anspruchsvollsten und jähzornigsten Hotelgäste waren im Gespräch mit ihm lammfromm geworden. Er wusste um die Würde des Menschen, respektierte alle und jeden