8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Geschichten zwischen Mitternacht und Morgengrauen, die sich in unseren Fantasien weiterspinnen. ›Afterdark‹ – nach einer Jazznummer ist dieser Roman von Haruki Murakami benannt. Es ist das spannungsvolle Buch einer Nacht, erzählt wie durch das Auge einer Kamera. Diese streift über das Panorama der nächtlichen Großstadt: Leuchtreklame und digitale Riesenbildschirme, Hip-Hop aus Lautsprechern, Ströme erlebnishungriger Angestellter und weißblonder Teenager in Miniröcken. Wie mit einem Zoom beobachten wir die Orte nächtlicher Handlungen, die sich dramatisch verbinden und entfalten. Wir begegnen dem jungen Mädchen Mari mit einem Musiker in der Filiale einer Restaurant-Kette sowie der Geschäftsführerin eines Love-Hotels, in dem gerade eine chinesische Prostituierte von einem Freier misshandelt wurde. Wir sehen im 24-Stunden-Supermarkt einen Büroangestellten, wie er das Handy der Chinesin aus dem Love-Hotel in ein Kühlregal legt. Und wir haben die Videoüberwachung bemerkt und dass ihm bereits der Zuhälter auf der Spur ist. Außerdem betritt der junge Musiker diesen Supermarkt und hört das fremde Handy läuten, während das wunderschöne Mädchen Eri, die Schwester von Mari, seit Monaten ununterbrochen schläft. ›Afterdark‹ bleibt voller Geheimnisse. Am Ende der sich überstürzenden und mysteriösen Ereignisse schickt uns Haruki Murakamis beunruhigende Prosa von der Nacht in den Tag zurück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

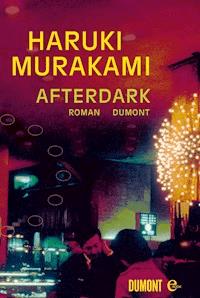

HARUKI MURAKAMI

AFTERDARK

ROMAN DUMONT

AUS DEM JAPANISCHEN

DIE JAPANISCHE ORIGINALAUSGABE ERSCHIEN 2004 UNTER DEM TITEL »AFUTĀ DĀKU« BEI KODANSHA, TOKYO © 2004 HARUKI MURAKAMI © 2005 FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE: DUMONT LITERATUR UND KUNST VERLAG, KÖLN ALLE RECHTE VORBEHALTEN

AFTERDARK

1

23:56 Uhr

Vor uns liegt eine Großstadt. Mit den Augen eines hoch am Himmel fliegenden Nachtvogels nehmen wir die Szenerie wahr. Aus dieser Höhe wirkt die Stadt wie ein riesiges Lebewesen. Oder wie eine künstliche Ansammlung unendlich vieler ineinander verschlungener Existenzen. Zahllose Adern reichen bis in die entlegensten Zonen dieses Organismus, lassen sein Blut zirkulieren und tauschen unablässig die Zellen aus. Neue Informationen werden versandt, alte zurückgeholt. Neue Güter werden geliefert, alte entsorgt. Neue Widersprüche entstehen, alte werden aufgehoben. Ein gemeinsamer Pulsschlag durchpocht den ganzen Körper, überall blinkt es, erhitzt und windet sich. Es ist kurz vor Mitternacht, und der Höhepunkt seiner Aktivität ist überschritten, doch der allem zugrunde liegende, lebenserhaltende Stoffwechsel arbeitet unvermindert weiter. Ein ununterbrochenes leises Dröhnen erhebt sich aus der Stadt, monoton, ohne Auf und Ab, doch voller Ahnungen und Verheißungen.

Wir richten unseren Blick auf einen Teil, an dem die Konzentration der Lichter besonders dicht ist, und lassen ihn an diesem Punkt ruhig hinabsinken in das Meer aus bunten Leuchtreklamen. Es ist ein Bezirk, den man als belebt bezeichnen würde. Die riesigen Digitalbildschirme an den Wänden der Gebäude sind um Mitternacht still geworden, aber aus dem Lautsprecher über einem Lokal tönen weiter übertriebene, leise Hiphop-Klänge. Eine große Spielhalle voller junger Leute. Schrille elektronische Geräusche. Eine Gruppe von Studentinnen, anscheinend auf dem Heimweg von einer Party. Teenager mit hellblond gefärbtem Haar, unter deren Miniröcken gesunde Beine hervorschauen. Angestellte, die hastig über die Kreuzung laufen, um die letzte Bahn nicht zu verpassen. Die Anreißer der Karaoke-Bars sind um diese Zeit noch ganz in ihrem Element. Ein auffälliger schwarzer Wagen gleitet langsam vorbei, um die Straße zu sondieren. Seine Scheiben sind mit schwarzer Folie überzogen. Er wirkt wie ein Geschöpf aus der Tiefsee mit einer besonderen Haut und speziellen Organen. Zwei junge Polizisten mit angespannten Gesichtern patrouillieren auf derselben Straße, achten jedoch kaum auf ihn. Um diese Zeit funktioniert die Stadt nach ihren eigenen Gesetzen. Der Herbst neigt sich seinem Ende zu. Es weht kein Wind, aber die Luft ist kalt. Gleich wird das Datum umschlagen.

Wir befinden uns in einer Filiale der Restaurantkette »Denny’s«.

Die Beleuchtung ist langweilig, aber ausreichend hell, Interieur und Geschirr sind von neutralem Geschmack. Betriebstechniker haben diese Räumlichkeiten bis ins kleinste Detail ausgeklügelt. Im Hintergrund ertönt leise, unaufdringliche Musik, und die Angestellten sind darauf gedrillt, sich wie nach einem Lehrbuch der Gastronomiebranche zu benehmen. »Herzlich willkommen bei ›Denny’s‹.« Das Lokal ist austauschbar und anonym. Es könnte überall sein. Fast alle Plätze sind besetzt.

Als wir uns umschauen, fällt uns ein Mädchen auf, das an einem Platz am Fenster sitzt. Was macht sie hier? Warum ist niemand bei ihr? Den Grund dafür erkennen wir nicht. Dennoch ist es ganz natürlich, dass die junge Frau unsere Blicke auf sich zieht. Sie sitzt allein an einem Vierertisch und liest in einem Buch. Sie trägt einen grauen Parka mit Kapuze, Blue Jeans und verblichene gelbe Turnschuhe, die sichtlich schon viele Male gewaschen wurden. Über der Lehne des Stuhls neben ihr hängt eine Stadionjacke, die auch nicht gerade neu aussieht. Dem Alter nach könnte das Mädchen ein Erstsemester sein. Keine Schülerin, auch wenn sie noch etwas Schulmädchenhaftes an sich hat. Ihre Haare sind schwarz, kurz und glatt. Kaum Make-up, kein Schmuck. Sie hat ein schmales kleines Gesicht und trägt eine dunkelgrüne Brille. Von Zeit zu Zeit runzelt sie die Stirn, sodass eine ernste Falte zwischen ihren Brauen entsteht.

Sie liest sehr konzentriert und hebt nur selten den Blick von den Seiten ihres dicken gebundenen Buches. Den Titel kann man nicht erkennen, denn es ist in das Papier des Buchladens eingeschlagen. Doch ihre ernste Miene lässt auf ein Werk gewichtigen Inhalts schließen. Sie scheint es nicht zu überfliegen, sondern Zeile für Zeile durchzukauen.

Auf dem Tisch steht eine Tasse Kaffee. Und ein Aschenbecher. Daneben liegt eine dunkelblaue Baseballkappe mit dem B der Boston Redsocks, die für ihren Kopf ein bisschen zu groß sein könnte. Auf dem Stuhl neben ihr steht eine braune, unförmige Schultertasche aus Leder, die aussieht, als wäre in aller Eile wahllos alles Mögliche in sie hineingestopft worden. In regelmäßigen Abständen greift das Mädchen nach der Kaffeetasse und führt sie zum Mund, offenkundig nicht, weil der Kaffee ihr sonderlich gut schmeckt, sie tut es eher pflichtgemäß, weil er eben da steht. Wie auf eine plötzliche Eingebung hin steckt sie sich eine Zigarette in den Mund und zündet sie mit einem Plastikfeuerzeug an. Dabei verengt sie die Augen und bläst den Rauch achtlos in die Luft, legt die Zigarette in den Aschenbecher und massiert dann, wie um sich ankündigende Kopfschmerzen zu beruhigen, mit den Fingerspitzen ihre Schläfen.

Im Hintergrund spielt leise Go Away Little Girl vom Orchester Percy Faith. Natürlich hört niemand zu. Um diese späte Stunde essen alle möglichen Leute bei »Denny’s« oder trinken Kaffee, doch das Mädchen ist der einzige weibliche Gast ohne Begleitung. Mitunter schaut sie von ihrem Buch auf und wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr. Die Zeit schreitet wohl langsamer voran, als sie meint. Andererseits scheint das Mädchen auf niemanden zu warten. Sie blickt sich weder im Lokal um, noch schaut sie zum Eingang. Sie liest nur in ihrem Buch, zündet sich hin und wieder eine Zigarette an, nippt mechanisch an ihrer Kaffeetasse und wartet darauf, dass die Zeit ein wenig schneller vergeht. Unnötig zu erwähnen, dass die Morgendämmerung noch weit entfernt ist.

Wieder einmal unterbricht sie ihre Lektüre und sieht aus dem Fenster. Da das Lokal sich im ersten Stock befindet, kann sie auf die belebte Straße hinuntersehen. Ungeachtet der nächtlichen Stunde ist sie hell erleuchtet und voller Menschen. Menschen, unterwegs zu einem bestimmten Ort, und Menschen, die nirgendwohin gehen. Menschen mit einem Ziel, Menschen ohne Ziel. Menschen, die die Zeit aufhalten, andere, die sie antreiben wollen. Nachdem sie die diffuse Szenerie eine Weile betrachtet hat, holt sie tief Luft und richtet ihre Augen wieder auf die Seiten des Buches. Sie streckt die Hand nach der Kaffeetasse aus. Die Zigarette, an der sie kaum gezogen hat, ist zu einem Aschestäbchen heruntergebrannt.

Die automatische Eingangstür geht auf, und ein großer, schlaksiger junger Mann betritt das Lokal. Schwarze Lederjacke, zerknitterte olivgrüne Chinos, braune Boots. Sein Haar ist ziemlich lang und strähnig. Vielleicht hat er seit einigen Tagen keine Gelegenheit gefunden, es zu waschen. Vielleicht ist er auch gerade durch irgendein Dickicht gekrochen. Oder vielleicht ist es für ihn auch ein normaler Zustand, wirres Haar zu haben. Er ist eher dünn als schlank und erweckt den Eindruck, als ernähre er sich nicht richtig. Er trägt einen großen schwarzen Instrumentenkoffer bei sich. Ein Blasinstrument. Außerdem schleppt er eine schmutzige Tasche herum, anscheinend voller Noten und anderer Dinge. Auf der rechten Wange hat er eine tiefe Narbe, sie ist kurz und scheint von einem spitzen Gegenstand zu stammen. Sonst ist nichts auffällig an ihm. Ein ganz durchschnittlicher junger Mann. Er wirkt wie ein gutmütiger, aber tapsiger Mischlingshund, der sich verlaufen hat.

Als die Empfangsdame ihn zu einem Tisch begleiten will, kommen sie an dem lesenden Mädchen vorbei. Der junge Mann geht langsam rückwärts, als würde ein Film zurückgespult, bis er sich wieder auf Höhe des Mädchens befindet. Er legt den Kopf schräg und schaut ihr interessiert ins Gesicht. Im Geist spürt er einer Erinnerung nach. Er braucht eine Weile, bis es ihm wieder einfällt. Anscheinend ist er ein Typ, der sich Zeit lässt.

Das Mädchen bemerkt ihn, schaut von dem Buch auf und mustert den jungen Mann mit zusammengekniffenen Augen. Da er so groß ist, muss sie nach oben schauen. Die Blicke der beiden begegnen sich. Der Junge lächelt freundlich. Um zu zeigen, dass er keine bösen Absichten hat.

Er spricht sie an. »Entschuldige, vielleicht täusche ich mich, aber bist du nicht die kleine Schwester von Eri Asai?«

Stumm betrachtet sie ihr Gegenüber wie einen übermäßig wuchernden Busch in einer Gartenecke.

»Wir sind uns schon mal begegnet, stimmt’s?«, fährt der junge Mann fort. »Du heißt doch Yuri, oder? Ein Zeichen von deinem Namen ist anders als bei deiner Schwester.«

Sie bleibt wachsam und berichtigt ihn knapp. »Mari.«

Der Junge hebt den Zeigefinger. »Ach ja, genau, Mari. Eri und Mari. Nur ein Zeichen ist anders. Du erinnerst dich sicher nicht mehr an mich?«

Mari wiegt leicht den Kopf. Es könnte ja oder nein bedeuten. Sie nimmt ihre Brille ab und legt sie neben ihre Kaffeetasse.

Die Bedienung kommt zurück. »Sind Sie zusammen?«, fragt sie.

»Ja«, antwortet er.

Sie legt die Speisekarte auf den Tisch. Der junge Mann setzt sich Mari gegenüber und stellt seinen Instrumentenkasten auf den Stuhl neben sich. Erst jetzt scheint es ihm einzufallen: »Darf ich mich kurz setzen? Ich gehe gleich wieder, wenn ich gegessen habe. Ich hab noch woanders eine Verabredung.«

Mari runzelt die Stirn. »Du hättest ruhig vorher fragen können.«

Der Mann überlegt, was ihre Worte bedeuten könnten. »Wartest du auf jemanden?«

»Nein«, sagt Mari.

»Also ist die Höflichkeit das Problem?«

»Genau.«

Der Mann nickt. »Ach so. Du hast Recht, ich hätte fragen sollen, ob ich mich zu dir setzen darf. Entschuldige bitte. Aber es ist voll, und ich werde dich nicht lange stören. Ja?«

Mari zuckt leicht mit den Schultern. Wie du willst, könnte das heißen. Der Mann schlägt die Speisekarte auf und schaut hinein.

»Hast du schon gegessen?«

»Ich habe keinen Hunger.«

Nachdem der junge Mann mit mürrischem Gesicht die Karte überflogen hat, klappt er sie zu und legt sie auf den Tisch. »Eigentlich bräuchte ich sie gar nicht aufzuschlagen. Ich tue nur so, als würde ich sie lesen.«

Mari sagt nichts.

»Ich esse hier immer den Hühnchensalat. Das steht fest. Wenn ich das mal sagen darf, der Hühnchensalat bei ›Denny’s‹ lohnt sich. Ich habe schon die meisten Sachen auf der Karte probiert. Hast du hier schon mal Hühnchensalat gegessen?«

Mari schüttelt den Kopf.

»Er ist wirklich nicht übel. Hühnchensalat und dazu Toast, extra knusprig. Bei ›Denny’s‹ esse ich nur das.«

»Warum liest du dann die Karte von vorn bis hinten durch?«

Er glättet sich mit den Fingern die Falten um die Augenwinkel. »Tja. Stell dir mal vor, wie trübselig, zu »Denny’s« zu kommen und, ohne sich die Karte anzuschauen, völlig abrupt einen Hühnchensalat zu bestellen, oder? Das sähe ja so aus, als käme ich nur wegen des Hühnchensalats her. Deshalb gucke ich immer in die Karte, überlege hin und her und tue dann so, als würde ich mich für den Hühnchensalat entscheiden.«

Als die Bedienung das Wasser bringt, bestellt er Hühnchensalat mit knusprigem Toast. »Sehr knusprig, bitte«, betont er. »Kurz bevor er verbrennt.« Für nach dem Essen nimmt er noch einen Kaffee. Die Kellnerin gibt die Bestellung in ein Gerät ein, das sie in der Hand hält, und liest sie ihm zur Sicherheit noch einmal vor.

»Und noch einen Kaffee«, sagt er und zeigt auf Maris Tasse.

»Gut, noch einmal Kaffee.«

Der junge Mann sieht der Kellnerin nach.

»Magst du kein Huhn?«, fragt er.

»Das ist es nicht«, sagt Mari. »Aber ich esse nie Huhn im Restaurant.«

»Warum nicht?«

»Weil das Huhn, das sie in Restaurantketten servieren, mit Massen von Medikamenten voll gestopft ist. Mit Wachstumshormonen und so. Das Geflügel ist in engen, dunklen Käfigen zusammengepfercht, kriegt jede Menge Spritzen und wird mit Futter aufgezogen, das Chemikalien enthält. Dann kommen die Viecher auf ein Fließband, wo ihnen maschinell das Genick gebrochen wird. Danach werden sie ebenfalls maschinell gerupft.«

»Wow!«, sagt er. Und lächelt. Dabei vertiefen sich die Falten in seinen Augenwinkeln. »Hühnchensalat à la George Orwell.«

Mari mustert ihn mit zusammengekniffenen Augen. Sie kann nicht beurteilen, ob er sich über sie lustig macht.

»Trotzdem, der Hühnchensalat hier ist nicht schlecht. Wirklich!«, sagt er und zieht sich, als sei es ihm jetzt erst eingefallen, die Lederjacke aus, faltet sie zusammen und legt sie auf den Sitz neben sich. Dann reibt er sich über dem Tisch die Hände. Unter der Lederjacke trägt er einen grünen, grob gestrickten Pullover mit rundem Ausschnitt. An einigen Stellen hängen lose Wollfäden heraus, was irgendwie an seine Haare erinnert. Er scheint ein Typ zu sein, der nicht sehr auf sein Äußeres achtet.

»Wir haben uns damals in einem Hotel-Schwimmbad in Shinagawa kennen gelernt, stimmt’s? Im Sommer vor zwei Jahren. Erinnerst du dich?«

»Vage.«

»Ein guter Freund von mir, deine Schwester, du und ich. Wir waren zu viert. Mein Freund und ich hatten gerade mit der Uni angefangen. Du warst wahrscheinlich in der elften Klasse. Oder?«

Mari nickt, nicht sonderlich interessiert.

»Mein Freund war damals mit deiner Schwester zusammen und hat mich zu so etwas wie einem Doppel-Date mitgenommen. Irgendwoher hatte er vier Freikarten für diesen Swimmingpool bekommen. Deine Schwester hat dich mitgebracht. Aber du hast kaum den Mund aufgemacht und bist die ganze Zeit im Becken rumgetollt wie ein halbwüchsiger Delphin. Danach sind wir noch in den Teesalon des Hotels gegangen und haben Eis gegessen. Du hast Pfirsich Melba bestellt.«

Mari runzelt die Stirn. »Wieso weißt du überhaupt noch all diese Kleinigkeiten?«

»Ich hatte noch nie eine Verabredung mit einem Mädchen, das Pfirsich Melba isst, und außerdem warst du sehr hübsch.«

Mari sieht ihn an, ohne die Miene zu verziehen. »Du lügst. Bestimmt hast du die ganze Zeit nur meine Schwester angeglotzt.«

»Tatsächlich?«

Maris Antwort besteht in einem beredten Schweigen.

»Kann schon sein«, gibt er zu. »Denn aus irgendeinem Grund erinnere ich mich noch ganz genau, dass sie einen winzigen Bikini anhatte.«

Mari steckt sich eine Zigarette in den Mund und zündet sie sich mit dem Feuerzeug an.

»Ich will ja ›Denny’s‹ nicht verteidigen, aber findest du nicht, dass es viel schädlicher ist, eine Schachtel Zigaretten zu rauchen, als einen Hühnchensalat zu essen, der möglicherweise belastet ist?«

Mari ignoriert seine Frage.

»Damals sollte ein anderes Mädchen mitkommen, aber sie wurde plötzlich krank und ich bin gezwungenermaßen eingesprungen. Damit die Personenzahl stimmte«, sagt sie.

»Deswegen warst du nicht besonders gut gelaunt.«

»Ich erinnere mich an dich.«

»Wirklich?«

Mari deutet auf ihre rechte Wange.

Der Mann legt die Hand auf die tiefe Narbe im Gesicht. »Aha, deshalb. Als Kind bin ich mit dem Fahrrad einen Hang runtergerast und konnte nicht bremsen. Zwei Zentimeter weiter, und ich hätte ein Auge verloren. Mein Ohrläppchen ist auch deformiert. Willst du mal sehen?«

Mari schüttelt mit angeekeltem Gesicht den Kopf.

Als die Bedienung seinen Hühnchensalat und den Toast bringt, schenkt sie Mari frischen Kaffee ein und vergewissert sich, ob sie alle Bestellungen ausgeführt hat. Er nimmt Messer und Gabel zur Hand und beginnt routiniert seinen Hühnchensalat zu verspeisen. Dann hebt er den Toast hoch, um ihn zu inspizieren. Er runzelt die Brauen.

»Ich kann so oft sagen wie ich will, dass ich den Toast knusprig möchte, und trotzdem bekomme ich ihn nie so, wie ich ihn bestelle. Ich begreife das nicht. Bei all dem Fleiß von uns Japanern, unserer ganzen Hightech-Zivilisation und der Marketingstrategie, die ›Denny’s‹ verfolgt, kann es doch nicht so schwierig sein, eine Scheibe Weißbrot knusprig zu toasten, oder? Wieso schaffen die das nicht? Wo liegt der Wert einer Zivilisation, wenn man nicht einmal einen Toast nach Bestellung rösten kann?«

Mari nahm ihn nicht sonderlich ernst.

»Deine Schwester war eine richtige Schönheit«, sagte er wie zu sich selbst.

Mari hebt das Gesicht. »Wieso sprichst du in der Vergangenheit von ihr?«

»Aus keinem Grund, bloß weil ich von alten Zeiten spreche. Damit wollte ich nicht sagen, dass sie jetzt keine Schönheit mehr ist oder so.«

»Sie ist noch immer sehr hübsch.«

»Ohne Frage. Aber ehrlich gesagt, ich kenne Eri gar nicht besonders gut. Wir waren auf der Oberschule ein Jahr in einer Klasse, aber wir haben kaum miteinander geredet. Oder besser gesagt, sie hat sich nicht herabgelassen, das Wort an mich zu richten.«

»Aber du hattest Interesse, oder?«

Mit Messer und Gabel in den Händen hielt der Mann inne. »Man kann es Interesse nennen, aber eigentlich war es intellektuelle Neugier.«

»Intellektuelle Neugier?«

»Was es wohl für ein Gefühl wäre, mit einem so schönen Mädchen wie Eri Asai verabredet zu sein. So was in der Art. Weil sie wie ein Model aus einer Zeitschrift aussieht.«

»Das ist intellektuelle Neugier?«

»In gewisser Weise.«

»Aber damals hast du doch nur deinen Freund begleitet, der mit Eri zusammen war.«

Er nickt mit vollen Backen kauend. Lässt sich Zeit, kaut ohne Hast.

»Ich bin irgendwie ein zurückhaltender Mensch. Das Rampenlicht steht mir nicht. Ich eigne mich mehr als Beilage. Wie Krautsalat oder Bratkartoffeln. Oder wie der eine von Wham!.«

»Deshalb haben sie dich zu meinem Date gemacht.«

»Aber du warst auch sehr hübsch.«

»Du sprichst gern in der Vergangenheit, was?«

Der Mann lächelt. »Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur aus heutiger Sicht freimütig meine geistige Verfassung von damals geschildert. Du warst sehr hübsch. Wirklich. Obwohl du kaum den Mund aufgekriegt hast.«

Er legt Messer und Gabel auf dem Teller ab, trinkt aus seinem Wasserglas und wischt sich die Mundwinkel mit der Papierserviette ab.

»Während du im Wasser warst, habe ich Eri gefragt, warum du nicht mit mir redest, ob es an mir ein Problem gäbe.«

»Und was hat sie gesagt?«

»Dass du normalerweise mit niemandem viel redest. Du wärst ein bisschen komisch. Obwohl du Japanerin seiest, würdest du öfter Chinesisch als Japanisch sprechen. Und ich solle mir keine Gedanken machen. Es hätte nichts Nennenswertes mit mir zu tun.«

Schweigend drückt Mari ihre Zigarette im Aschenbecher aus.

»Du hattest doch kein besonderes Problem mit mir, oder?«

Mari denkt kurz nach. »Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich glaube nicht.«

»Ein Glück. Ich war ganz schön besorgt. Natürlich hatte ich ein paar Probleme, aber weil es ganz persönliche, innere Probleme waren, war es mir unangenehm, dass sie so leicht erkennbar waren. Besonders an einem Schwimmbecken in den Sommerferien.«

Mari sieht ihm noch einmal forschend ins Gesicht. »Ich glaube nicht, dass deine inneren Probleme besonders offensichtlich waren.«

»Dann bin ich ja beruhigt.«

»Ich erinnere mich nicht an den Namen«, sagt Mari.

»An meinen?«

»Ja.«

Er schüttelte den Kopf. »Macht nichts, den kann man ruhig vergessen. Ein absolut banaler Name. Ab und zu würde ich ihn selbst am liebsten vergessen, aber beim eigenen geht das nicht so einfach. Bei den Namen von fremden Leuten, die man sich eigentlich merken müsste, passiert das viel schneller.« Er wirft einen Blick aus dem Fenster, wie auf der Suche nach etwas, das er verloren hat. Dann sieht er wieder Mari an.

»Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum deine Schwester kein einziges Mal ins Wasser gegangen ist. Obwohl es so heiß war und wir eigens an diesen tollen Pool gegangen sind.«

Mari macht ein Nicht-mal-das-weißt-du-Gesicht. »Weil sie nicht wollte, dass ihr Make-up zerfließt. Das ist doch klar. Außerdem kann man mit solchen Bikinis gar nicht richtig schwimmen.«

»Ach so«, sagt er. »Für Schwestern seid ihr ziemlich verschieden.«

»Jede lebt ihr eigenes Leben.«

Hierüber denkt der junge Mann eine Weile nach.

»Aber leben wir nicht alle unser eigenes Leben?«, fragt er dann. »Ihr habt dieselben Eltern, seid in einer Familie aufgewachsen und beide Mädchen. Warum habt ihr so völlig verschiedene Persönlichkeiten entwickelt? Wo haben sich eure Wege getrennt? Die eine trägt einen Bikini nicht größer als ein Verkehrswimpel, sitzt nur am Pool und sieht umwerfend aus, während die andere so einen Schulbadeanzug trägt und sich ganz normal wie ein Delphin im Wasser tummelt …«

Mari sieht ihn an. »Und das soll ich dir hier und jetzt in zweihundert Worten oder so erklären? Während du dir deinen Hühnchensalat reinziehst?«

Er schüttelt den Kopf. »Nein, natürlich nicht. Nenn es Neugier. Ich habe nur so rausgeplappert, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Du brauchst nicht darauf zu antworten. Ich habe mich das bloß selbst gefragt.«

Er will erneut seinen Hühnchensalat in Angriff nehmen, überlegt es sich aber anders und fährt fort. »Ich habe keine Brüder. Darum wüsste ich echt gern, inwieweit Geschwister sich ähneln oder unterscheiden.«

Mari schweigt. Der Junge starrt, Messer und Gabel in der Hand, eine Weile nachdenklich in den Raum über dem Tisch.

»Ich hab mal eine Geschichte über drei Brüder gelesen, die auf eine Insel bei Hawaii verschlagen wurden. Eine alte Sage. Ich war noch ein Kind, deshalb habe ich den genauen Inhalt vergessen, aber sie ging ungefähr so: Die drei Brüder fahren zum Fischen raus, ein Sturm kommt, und sie treiben lange hilflos auf dem Meer herum, bis sie ans Ufer einer unbewohnten Insel gespült werden. Eine schöne Insel, auf der Palmen und so was wachsen und Früchte im Überfluss. In ihrer Mitte erhebt sich ein unheimlich hoher Berg. In dieser Nacht erscheint Gott den drei Brüdern im Traum. An der Spitze der Insel werdet ihr drei runde Felsen finden, sagt er. Jeder von euch nimmt einen davon und rollt ihn an die Stelle, die ihm gefällt. Dort soll der jeweilige fortan leben. Je höher ihr hinaufsteigt, desto weiter könnt ihr die Welt überblicken. Ihr habt die Freiheit zu gehen, wohin ihr wollt.«

Der Mann nimmt einen Schluck Wasser und holt Luft. Mari macht ein unbeteiligtes Gesicht, aber sie hört genau zu.

»Hast du bis hier alles verstanden?«

Mari nickt ein bisschen.

»Möchtest du hören, wie es weitergeht? Wenn’s dich nicht interessiert, höre ich auf.«

»Wenn die Geschichte nicht zu lang ist.«

»Sie ist nicht lang. Es ist eine relativ einfache Geschichte.«

Noch ein Schluck Wasser, und er erzählt weiter.

»Wie Gott gesagt hatte, fanden die drei Brüder am Strand drei große Steine. Und wie er sie geheißen hatte, rollten sie die Steine weg. Es waren sehr große, schwere Felsbrocken, und es war nicht einfach, sie zu bewegen. Besonders mühsam war es, sie den Hang hinaufzuwälzen. Der jüngste Bruder meldete sich als Erster. ›Brüder‹, rief er, ›ich bleibe hier. Der Strand ist nah, und ich kann Fischen gehen. Das reicht mir zum Leben. Ich muss nicht so weit in die Welt blicken können‹, erklärte er. Seine beiden älteren Brüder kämpften sich jedoch weiter voran. Als sie etwa zur Hälfte den Berg hinauf waren, rief der zweite Bruder: ›Großer Bruder, ich bleibe hier. Hier gibt es Früchte im Überfluss, genug zum Leben. Ich muss nicht so weit über die Welt hinwegschauen.‹ Aber der älteste Bruder arbeitete sich immer weiter den Hang hinauf. Der Pfad wurde allmählich schmal und steil, aber er gab nicht auf. Er war ein ausdauernder Charakter, und außerdem sehnte er sich danach, in die Ferne zu blicken, wenn auch nur ein Stück. Er rollte den Felsbrocken bergauf, soweit seine Kräfte reichten. Er brauchte mehrere Monate, aber er schaffte es, fast ohne Essen und Trinken, seinen Stein auf den Gipfel des hohen Berges zu wuchten. Er hielt inne und betrachtete die Welt. Jetzt konnte er weiter sehen als alle anderen. Dort ließ er sich nieder. An diesem Ort wuchs kein Gras, und nicht einmal die Vögel flogen so hoch hinauf. Flüssigkeit bekam er nur, indem er Reif und Eis leckte, und ernähren musste er sich von Moosen, die er vom Boden kratzte. Dennoch tat es ihm nicht leid. Weil er die Welt überblicken konnte … Und deshalb liegt auf dem Gipfel des Berges auf jener Insel noch heute ein einzelner großer, runder Felsen.«

Schweigen.

»Hat diese Geschichte eine Moral?«, fragt Mari.

»Möglicherweise sogar zwei.« Er hebt einen Finger. »Erstens: Die Menschen sind verschieden, sogar wenn sie Geschwister sind.« Er hebt einen zweiten Finger. »Und zweitens: Wenn man etwas wirklich will, muss man auch den Preis dafür bezahlen.«

»Ich finde das Leben, das die beiden jüngeren Brüder gewählt haben, irgendwie ehrlicher«, stellt Mari fest.

»Ja, kann sein«, räumt er ein. »Wer will schon nach Hawaii kommen und sein Leben fristen, indem er Reif leckt und Moos knabbert? Keine Frage. Aber der älteste Bruder hatte diese Neugier in sich und wollte die Welt so weit wie möglich überblicken, auch wenn es nicht weit war. Er konnte das nicht unterdrücken und bezahlte einen hohen Preis dafür.«

»Für die intellektuelle Neugier.«

»Genau.«

Mari denkt nach. Eine Hand hat sie auf ihr dickes Buch gelegt.

»Auch wenn ich dich höflich frage, was für ein Buch du da liest, sagst du’s mir sicher nicht«, sagt er.

»Wahrscheinlich nicht.«

»Sieht ziemlich schwer aus.«

Mari schweigt.

»Zumindest hat es nicht die Größe von einem, das ein Mädchen in einer normalen Handtasche mit sich rumschleppt.«

Mari hält ihr Schweigen aufrecht. Er gibt auf und wendet sich wieder seiner Mahlzeit zu. Diesmal konzentriert er sich wortlos auf seinen Hühnchensalat, bis er ihn aufgegessen hat. Er kaut lange und gründlich und trinkt eine Menge Wasser dazu. Mehrmals bittet er die Kellnerin nachzugießen. Er isst den letzten Bissen von seinem Toast.

»Ihr wohnt doch in Hiyoshi, oder?«, sagt er. Die Bedienung hat seinen leeren Teller schon abgeräumt.

Mari nickt.

»Die letzte Bahn schaffst du nicht mehr. Du musst ein Taxi nehmen, vor morgen früh fährt keine mehr.«

»Weiß ich«, sagt Mari.

»Dann ist’s ja gut.«

»Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber die letzte Bahn in deine Richtung ist sicher auch weg, oder?«

»In Koenji. Aber ich wohne allein. Außerdem proben wir sowieso bis morgen früh. Im Notfall hat ein Freund von mir ein Auto dabei.«

Er tätschelt den Instrumentenkoffer neben sich wie den Kopf eines geliebten Hundes.

»Wir üben im Keller von einem Gebäude ganz hier in der Nähe«, sagt er. »Da können wir so viel Lärm machen wie wir wollen, und niemand beschwert sich. Weil die Heizung nicht funktioniert, ist es um diese Jahreszeit ganz schön kühl, aber immerhin dürfen wir ihn umsonst benutzen, mithin kann man keinen Luxus verlangen.«

Mari betrachtet den Koffer. »Ist da eine Posaune drin?«

»Genau. Du kennst dich ja aus«, sagt er ein wenig überrascht.

»Ich weiß ungefähr, was für eine Form eine Posaune hat.«

»Trotzdem. Auf dieser Welt gibt es sicher eine Menge Mädchen, die nicht mal wissen, dass so etwas wie ein Instrument namens Posaune existiert. Aber da kann man nichts machen. Keiner ist je vom Posauneblasen zum Star geworden, weder Mick Jagger noch Eric Clapton. Haben Jimi Hendrix oder Pete Townsend vielleicht jemals eine Posaune auf der Bühne demoliert? Sicher nicht. Alle haben lieber Elektrogitarren zertrümmert. Hätten sie eine Posaune genommen, wären sie bloß ausgelacht worden.«

»Wieso hast du dich dann für Posaune entschieden?«

Der Mann goss Sahne in den Kaffee, der ihm gerade serviert worden war, und nahm einen Schluck.