Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: VOCES / LITERATURA

- Sprache: Spanisch

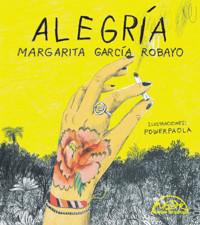

La selva que rodea y que acecha. Carreteras secundarias y arroyos de lluvia. Una finca llamada Alegría. Vidas de quienes rara vez consiguen lo que quieren, vidas de ida y vuelta, vidas acomodadas a la violencia o que desaparecen de un zarpazo. Con su escritura, Margarita García Robayo combina existencias, espacios y tiempos porque «uno puede llenar el hueco de historias, y las historias de más huecos y esos huecos de más historias: la vida es una historia que contiene otra y que contiene otra. Uno no está condenado a una sola historia». Las ilustraciones de Powerpaola son la otra mirada que enriquece este río que nos atrapa y nos alegra al mismo tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 67

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Margarita García Robayo, Alegría

Primera edición digital: mayo de 2024

ISBN epub: 978-84-8393-707-5

© Margarita García Robayo, 2024© De las ilustraciones: Powerpaola, 2024

© De esta portada, maqueta y edición:

Colección Voces / Literatura 360

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Correo electrónico: [email protected]

Cuando no había luna, la carretera no se distinguía de la noche. En las curvas más pronunciadas brillaban las estrellas que habían pintado sobre el pavimento por cada una de las personas que había muerto ahí, en accidentes de tránsito. Casi siempre eran borrachos aplastados por camiones conducidos por choferes, también borrachos, que temían ser atacados por la mujer vestida de rojo, estacionada en un Chevette rojo al costado de la ruta, con el capó levantado por alguna falla mecánica que ella no sabía cómo solucionar. Alzaba el brazo, pedía ayuda y no tardaba en obtenerla. Se trataba de una mujer vistosa e indefensa. En el relato de los camioneros que habían conseguido salvarse porque no frenaron, porque no se dejaron tentar, la mujer se subía a su Chevette y avanzaba veloz con el capó abierto, haciendo que ellos aceleraran hasta casi perder el control. Cuando creían haberse escapado, la mujer caía sobre el vidrio delantero con un golpe tan fuerte que de su frente empezaba a brotar sangre. Y el vidrio también se teñía de rojo. Sin saber bien cómo, conseguían manejar hasta el retén de policía donde eran asistidos por el oficial de turno que tomaba la declaración —errática, inconexa, disparatada—, manoteaba su linterna y salía a inspeccionar las inmediaciones para no encontrar más que la negrura.

Al día siguiente ese mismo oficial se limpiaba las lagañas y volvía a inspeccionar. Por esa época los cuerpos aparecían y desaparecían por capricho. Baleados, acuchillados, reventados a golpes. Era fácil adivinar que todo eso les había ocurrido antes de ser embestidos por un camión. No importaba, muerto que aparecía, estrella que se pintaba en el pavimento. La causa real de la muerte era una información que podía —a veces, debía— desecharse. Algunos pedazos de esa ruta eran galaxias tupidas.

Bordeando la carretera había cunetas profundas, canales para encauzar los arroyos que se formaban con la lluvia. Detrás de las cunetas había árboles de ramas larguísimas levantadas hacia el cielo como bailarinas elegantes. O perezosas. Eran la primera línea de una vegetación que se hacía espesa y viscosa entre más te adentrabas. El monte era una boca abierta que no solía devolver lo que se tragaba.

Después del retén, a unos pocos kilómetros, estaba el pueblo de San Juan Nepomuceno. La ruta principal era color gris oscuro, parejo y continuo, y la entrada al pueblo se abría en una bifurcación de tierra seca. Un mechón desteñido en la melena plateada. Allí se ubicaban los puestos de frito donde los camioneros se detenían a comer y a beber. Llevaban tantas horas manejando que apenas se sentaban se desplomaban sobre sus barrigas apretadas y la cabeza les colgaba floja. A la silla de plástico se le torcían las patas como a un ternero recién parido. Las negras que freían vendían, también, bolsitas de polvo blanco. Y vendían, también, a sus hijas y a sus nietas.

La familia de Ana tenía una finca cerca del pueblo.

(El nombre completo de Ana era María Ana, pero en aquel tiempo el María le parecía soso, blando, impersonal. Le hubiese gustado un nombre con más carácter: Kimberly, Angie, Karolyn, Tiziana, Antonella, Georgette).

La finca quedaba justo después del cementerio y poco antes del retén. Y se llamaba Alegría: su madre la había bautizado así, quería infundirle a esa tierra un carácter premonitorio. No era ni tan grande ni tan próspera, servía para criar unas cuantas vacas y cosechar naranjas, limones, mangos, algo de yuca para el consumo doméstico. Servía para presumir de una segunda propiedad en el campo, aunque a todos, salvo al papá de Ana (don Jerónimo) les parecía tramposo usar la palabra propiedad para referirse a un lugar tan modesto. Cuando Ana y sus hermanos eran chicos, se pasaban allí todos los fines de semana. Cuando crecieron ya no quisieron ir, preferían quedarse en la ciudad con sus amigos. «Como cucarachas, moviéndose en manada», les decía cada sábado don Jerónimo, antes de salir hacia la finca solo y despechado, emitiendo sonidos quejumbrosos que se iban deshaciendo como la armónica de un vaquero.

La noche en la que empieza esta historia, Ana había salido en el carro de su mamá a pasear con su amiga Lis. Lis había conseguido un porro fenomenal y quería que Ana lo probara. Para eso había que irse lejos: para evitar que las vieran y les dijeran bareteras. A Lis ya le decían baretera desde mucho antes de probar el porro; se había tatuado una flor en la muñeca, se había puesto una argolla en la nariz, andaba en una motito veloz y ruidosa. Con eso bastaba. La reputación de Ana, en cambio, se mantenía limpia y prometedora como una cama recién hecha. Así que se encaminó hacia la finca. Se zambulló en esa ruta oscura y pensó que tendría que llamar a Yoli, la hija de los caseros, para que les abriera la tranquera y le avisara a Jairo (el papá de Yoli se llama Jairo) que guardara por favor la escopeta, no fuera a confundirlas con bandidos. Para avisarle a Yoli tendría que parar en un teléfono público y bajarse en una esquina sola en el medio de la noche, exponiéndose a que alguno de los vagabundos que había por esa zona cobrara vida y la violara. Había tramos de veredas alfombrados por esos tipos. Una vez, en el periódico, habían sacado una foto de dieciséis vagabundos durmiendo en la calle, y alguien en su casa, a lo mejor alguno de sus hermanos, les había dibujado equis en los ojos y costuras en los labios. Su papá miró la foto intervenida y soltó: «No porque estén tiesos son inofensivos». Y explicó que las serpientes mordían hasta una hora después de muertas: había que aplastarles la cabeza con golpes fuertes, deformarles la mandíbula para que, aunque quisieran morder, la anatomía ya no les respondiera.

Mientras Ana manejaba y pensaba que lo mejor era seguir de largo hasta el pueblo, buscar un teléfono y avisar a Yoli de su visita, Lis armaba porros como para un ejército de hippies. Cada vez que terminaba de armar uno lo acomodaba en una cajita de lata en la que originalmente venían unos bastoncitos Piazza. Miraba por la ventana con insistencia. Ana resopló:

—Te vas a desnucar.

—Me da miedo que nos estén siguiendo.

—Qué paranoica.

Ana y Lis tenían una amistad improbable. No iban al mismo colegio, aunque se conocían de vista hacía mucho. En esa ciudad, en cierto sector, todo el mundo se conocía de vista. Habían empezado a relacionarse hacia poco más de un año. Ana pensaba que Lis era fácil y maleable. Le servía de comodín para sus ratos de ocio. Las amigas de su colegio requerían un esfuerzo que ya no tenía ganas de hacer. Cuando salía con ellas, se medía. Quería ser buena, agradable, flaca. Y un poco sabia y un poco frívola. Era demasiado. Más tarde sabría que eso se llamaba «querer encajar», y, cuando ese deseo se notaba mucho, su comportamiento, su conversación, incluso sus peinados, se enrarecían. Lo que más le costaba de ese deseo era justo eso: la conciencia de que se trataba de un deseo y no de un don. Quienes sí tenían el don, encajaban en cualquier hendidura con el solo hecho de apersonarse.