Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

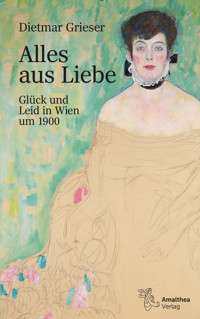

Es ist das Höchste der Gefühle Ob Egon Schiele oder Gustav Klimt, Arthur Schnitzler oder Stefan Zweig, ob Lina Loos, Alma Mahler-Werfel oder Vicki Baum – wir erleben die großen Künstlerpersönlichkeiten ihrer Zeit in den dramatischsten Momenten ihrer Liebesbeziehungen. Eine faszinierende Porträtgalerie, in der kein »Fall« dem anderen gleicht. Vertrautes steht neben dem Sensationsfund, Verzicht neben Erfüllung, Idyll neben Katastrophe, Capriccio neben Melodram. Sprachlich überragend, präzise, dezent, aber auch überraschend zupackend. »Literaturdetektiv« Dietmar Grieser versteht es auf unnachahmliche Weise, die recherchierten Schicksale zu einem beeindruckenden Panorama der Epoche um 1900 zu vereinen – einer Zeit, als Wien zu einer Welthauptstadt der Kultur wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dietmar Grieser

Alles aus Liebe

Dietmar Grieser

Alles aus Liebe

Glück und Leidin Wien um 1900

Mit 42 Abbildungen

Gefördert von der Stadt Wien Kultur

Bleiben wir verbunden!

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.atund abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unteramalthea.at/newsletter

Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen undNeuerscheinungen informiert bleiben wollen, folgenSie uns auf Instagram oder Facebook unter@amaltheaverlag

Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected]

Informationen zur Sicherheit unserer Produkte finden Sie hier:amalthea.at/gpsr

© 2025 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Überarbeitete und ergänzte Neuausgabe von »Eine Liebe in Wien«

Umschlaggestaltung: Nica Steiner

Umschlagabbildung: Gustav Klimt, Porträt Amalie Zuckerkandl, 1917/1918

© Belvedere Open Content

Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz, Erding

Gesetzt aus der 11,5/14,8 pt Garamond Premier Pro

Designed in Austria, printed in the EU

ISBN 978-3-99050-287-7

eISBN 978-3-903441-43-9

Für Shih

INHALT

VORWORT

VON

DR. MICHAEL LUDWIG

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

Richard Beer-Hofmann und Paula Lissy

MEIN MÄDEL IST EINE VERKÄUFERIN

Vicki Baum und Max Prels

MENSCHEN IM CAFÉ

Gustav Klimt und Alma Maria Schindler

DER KUSS

Lina Loos und Heinz Lang

EIN UNBEDACHTES WORT

Lou Andreas-Salomé und Friedrich Pineles

ERHOLUNG VON RILKE

Karl Lanckoroński und Franziska Attems-Heiligenkreuz

IN MEMORIAM FANITAE

Leo Trotzki und Natalia Sedowa

SIEVERINGER EXIL

Egon Schiele und Edith Harms

»SEHR GEEHRTE GNÄDIGE FRÄULEINS …«

Ludwig Ganghofer und Kathinka Engel

DAS FINDELKIND

Hermann Broch und Ea von Allesch

BRIEFI VON KINDI

Raoul Aslan und Tonio Riedl

»ICH DARF DICH LIEBEN!«

Gustinus Ambrosi und Beata Mayer

BERUF: MUSE

Rainer Maria Rilke und Lou Albert-Lasard

DAS PORTRÄT

Arthur Schnitzler und Suzanne Clauser

LETZTE LIEBE

Peter Altenberg und Alma Holgersen

DER RETTUNGSANKER

Matthias Sindelar und Camilla Castagnola

TOD EINES FUSSBALLSPIELERS

Fritz von Herzmanovsky-Orlando und Carmen Schulista

DER SCHWARZE PANTHER

Johann Nelböck und Sylvia Borowicka

EINE VERHÄNGNISVOLLE AFFÄRE

Georg und Margarethe Trakl

GELIEBTER DÄMON

Stefan Zweig und Friderike Maria von Winternitz

UNGEDULD DES HERZENS

NACHWORT

VON

DR. EDGARD HAIDER

LITERATURNACHWEIS

BILDNACHWEIS

NAMENSREGISTER

VORWORT

VON

DR. MICHAEL LUDWIG

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

Dietmar Grieser ist ein echter Wahlwiener. Und damit reiht er sich ein in die Riege jener großen Persönlichkeiten, die als junge Menschen zunächst nur einmal Wien schnuppern wollten – um dann ein Leben lang zu bleiben.

Bekanntlich ist der gebürtige Hannoveraner im Jahr 1957 von Münster aus, wo er Publizistik und Sozialwissenschaften studiert hatte, in Wien gelandet. Der Grund: Einer seiner Professoren appellierte – so instinktreich wie dankenswert – an den jungen Mann: »Sie, Grieser, gehören nach Wien!«

In einem später entstandenen Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erinnerte er sich, wie er am Westbahnhof angekommen ist; wie er erstmals die Mariahilfer Straße hinuntergegangen ist; an sein Staunen über die »exotische« Sprache: »Der Tabakwarenladen hieß Trafik!« Schon damals habe es angefangen, in ihm »zu vibrieren« …

So nahm auch in Wien – in der Stadt, die er eigener Aussage nach auch heute als »Hort der Sensibilität« empfindet – seine Ausnahmekarriere als »flanierender Journalist« und genialer »Literaturdetektiv« ihren Lauf.

Aus den unzähligen und für die damalige Zeit ungewöhnlichen Reportagen und publizistischen Beiträgen entstand sein Bucherstling: Vom Schloss Gripsholm zum River Kwai. Literarische Lokaltermine. Und schon in diesem frühen Wurf aus dem Jahr 1973, der die Schauplätze der Weltliteratur erkundet, spielt Wien eine bedeutende Rolle. So widmete sich der Autor darin unter anderem der topografischen Wirklichkeit hinter Heimito von Doderers legendärer Strudlhofstiege.

Die Wien-Thematik sollte ihn nicht mehr loslassen. Von Alle Wege führen nach Wien. Abenteuer eines Literaturtouristen über Das gibt’s nur in Wien. Eine autobiographische Spurensuche bis zu Wiener Adressen. Ein kulturhistorischer Wegweiser – keine andere Metropole hat Dietmar Grieser so in ihren Bann gezogen und in so vielfältiger Weise beschäftigt wie Wien.

Nicht zufällig hat er ja auch mit Weltreise durch Wien. Lebensstationen berühmter Persönlichkeiten und Wien. Wahlheimat der Genies die Attraktivität und spezifische Anziehungskraft unserer Stadt auf kreative Menschen aus aller Welt gleich in zwei Büchern thematisiert und gewürdigt.

Neue Buchtitel von Grieser kommen mittlerweile fast im Jahrestakt heraus – und diesmal dürfen wir uns über das Buch Alles aus Liebe. Glück und Leid in Wien um 1900 freuen, in dem der Autor die einflussreichsten Künstlerinnen und Künstler der Wiener Moderne – von Gustav Klimt und Egon Schiele über Lina Loos und Alma Mahler-Werfel bis hin zu Arthur Schnitzler und Stefan Zweig – in den dramatischsten Momenten ihrer amourösen Beziehungen und Affären schildert.

Die Stadt Wien hat sich bei dem unvergleichlichen Schriftsteller und echten Wahlwiener anlässlich seines 90. Geburtstages mit einer ganz besonderen Auszeichnung bedankt: So durfte ich Dietmar Grieser den neu geschaffenen Preis für besondere kulturelle Verdienste um die Stadt Wien überreichen. Er möge Anerkennung für sein bisheriges Œuvre, aber auch Ansporn sein für viele weitere literarische Liebeserklärungen an Wien.

Richard Beer-Hofmann und Paula Lissy

MEIN MÄDEL IST EINE VERKÄUFERIN

5. Dezember 1895, kurz vor 20 Uhr. In wenigen Minuten schließt der elegante Laden an der dem Riesentor des Doms zugekehrten Hauptfront des Stephansplatzes. Einer der dienstbaren Geister, Hemdbluse aus mattem schwarzem Satin und Batistschürzchen mit Spitzeneinsatz, macht sich daran, in den Auslagen große Bögen Seidenpapier über die Tabletts mit dem Teegebäck zu breiten, über die Bonbonnieren, Krampusse und Nikolos. Bald werden auch die Rollläden heruntergelassen sein. Es ist also ein verflixt später Kunde, der da in höchster Eile noch knapp vor Torschluss das Geschäft neben der Textilhandlung Rothberger und dem Brautausstatter Riedel & Beutel betritt: Dr. Richard Beer-Hofmann, der 29 Jahre alte Dichter aus dem Kreis um Arthur Schnitzler, Hermann Bahr und Hugo von Hofmannsthal.

Er hätte leicht früher kommen können. Der Sohn aus gutem Haus, materiell unabhängig, ist an keinerlei geregelte Dienstzeiten gebunden, und auch der Weg, den er zurückzulegen hat, ist nicht der Rede wert: Seine Wohnung befindet sich in der Wollzeile, im fünften Stock des Berta-Hofs, des herrschaftlichen Hauses neben der Apotheke »Zum römischen Kaiser«. Nun, vermutlich ist ihm erst im letzten Augenblick eingefallen, dass er noch kein Nikologeschenk für die exzentrische Dame besorgt hat, die seit einigen Monaten in Wien zu Besuch weilt und im berühmten Café Griensteidl das Leben der Dichterrunde von »Jung-Wien« teilt: Lou Andreas-Salomé. Nietzsches Ex-Freundin, die bald auch ihre legendäre Rolle im Leben Rainer Maria Rilkes antreten wird, ist fünf Jahre älter als Beer-Hofmann: Der Dichter, der bis jetzt nur mit impressionistisch-psychologisierenden Novellen wie Camelias oder Das Kind hervorgetreten ist, zählt zu ihren Bewunderern.

Für eine so mondäne Person kommt nur ein Mitbringsel von erlesenem Geschmack in Frage, Beer-Hofmann entscheidet sich für kandierte Früchte. Fräulein Karolin, nicht nur an der Seidenbluse und an der Taftschürze, sondern vor allem an dem in Horn gefassten, an einer langen schwarzen Seidenschnur hängenden Zwicker als Leiterin der Confiserie erkennbar, wendet sich, bevor sie den Geschäftsdiener anweist, die Sicherheitskette vorzulegen, dem letzten Kunden zu und empfiehlt ihm eines der fertigen Körbchen: französisches Obst gemischt.

Nein, gemischt, erwidert er, wäre wohl nicht das Richtige. Er verlangt nach den kleinen bitteren Orangen. »Chinois?«

»Ja, Chinois. Die Hälfte grün, die Hälfte gelb.«

»Und wie groß darf das Körbchen sein?«

»Dreißig bis vierzig Stück.«

Fräulein Karolin nimmt Schreibblock und Bleistift vom Kassenpult und notiert: »Zwanzig grüne, zwanzig gelbe Chinois – Körberl viereckig – Atlasband extrabreit blau – am Deckel Ilex-Zweigerl – so rasch wie möglich.« Dann trennt sie den Auftragszettel vom Block, drückt ihn der Kassierin in die Hand und gibt Anweisung, das Fräulein Paula mit der weiteren Abwicklung zu betrauen. Gleichzeitig weist sie dem Kunden die Richtung: »Bitte bis ganz hinunter zu gehen – das letzte Fräulein, das mit dem gestrickten schwarzen Wollkragerl.«

Richard Beer-Hofmann bahnt sich den Weg an den noch immer von Kunden dicht umdrängten Ladentischen vorbei, bis er das Wandregal mit den gläsernen Aufsätzen erreicht, in denen das kandierte Obst gelagert ist. Woran es wohl liegen mag, dass er, entgegen seiner sonstigen Zerstreutheit, dem Hantieren der Verkäuferin, jeder einzelnen ihrer Bewegungen wie gebannt zuschaut? Wie sie mit der Silberzange nach den Früchten greift, sie in die gefältelten weißen Papierkapseln bettet, diese in das gepolsterte Körbchen einlegt, wie sie das durchbrochene Spitzenpapier darüberbreitet, von der Spule das genaue Quantum Atlasband löst, aus einer der Laden einen kleinen Zweig Ilex hervorholt, diese steifen, stacheligen und sattgrün glänzenden Blätter mit den rot leuchtenden Beeren, und mit ebensolchem Geschick wie ruhigem Gleichmaß ihr Werk vollendet?

Durch die Kunden, die sich vor ihm ums Ladenpult drängen, verdeckt, sieht er nur das Hantieren der Finger. Aber es genügt, um ihn in Ekstase zu versetzen, in eine unerklärliche, nie zuvor erlebte Faszination. Erst als die bisher stumme Erscheinung nach dem Herrn fragt, »der das Körbchen mit den Chinois bestellt hat«, der also Angesprochene wie ein Schulbub mit der Hand aufzeigt und an den zur Seite rückenden Kunden vorbei an den Ladentisch herantritt, steht er ihr Aug in Aug gegenüber: ein schlankes, hoch aufgeschossenes Mädchen von vielleicht 16 Jahren, seidig hellbraunes Haar.

»Soll vielleicht ein kleiner Krampus dazugelegt werden oder ein Nikolo?«, fragt sie und blickt nun ihren Kunden erstmals direkt an.

Richard Beer-Hofmanns Antwort ist nicht überliefert. Wohl aber, was weiter geschah.

Beer-Hofmann verlässt, das Päckchen in der Hand, den Laden und bezieht auf dem Stephansplatz Warteposten: »noch benommen, noch nicht genau wissend, was geschehen soll, nur entschlossen, nicht wegzugehen, ehe ich sie nicht nochmals gesehen«.

Misstrauisch beobachtet er den jungen Mann mit Brille, der so wie er vor den Schaufenstern der Firma Victor Schmidt & Söhne auf und ab geht und so wie er das Schließen des Geschäftes abzuwarten scheint. Sein Misstrauen steigert sich zur Qual, als die Filialleiterin auf die Straße tritt, ihren Paletot zuknöpft, den schmalen Pelzkragen aufstellt und den vorm Geschäftsportal Wartenden anspricht: »Oh, Herr Lissy, sie kommt gleich, die Paula.«

Paula – da stockt sein Atem. Ganz richtig – das ist ihr Name. Sie also ist es, die der junge Mann abholt. Ihr Verehrer? Ihr Verlobter? Ihr Mann?

»Aber sie kann heute erst als Letzte weggehen«, fährt sie fort, »sie hat Dienst.« Dann dreht sich das Fräulein Karolin um und ruft dem Geschäftsdiener, der gerade die Rollläden der Auslagen herablässt, zu: »Sagen Sie dem Fräulein Paula, dass ihr Bruder wartet.«

Ihr Bruder – Richard Beer-Hofmann atmet auf.

»Es ist mir sehr recht, dass ich Sie einmal allein sprechen kann, Herr Lissy«, wendet sich Paulas Vorgesetzte, statt den Heimweg anzutreten, nochmals dem Wartenden zu, und Beer-Hofmann, seine gute Kinderstube vergessend, lauscht aus sicherer Entfernung dem Gespräch.

»Ich möcht’ Sie nicht gern ängstlich machen, aber Paula hustet stark.«

»Sie hat halt, wie sie sieben Jahr’ alt war, einen Lungenspitzenkatarrh gehabt. Und mit dreizehn abermals. Doch wie die Mutter, vielleicht ein halbes Jahr vor ihrem Tod, mit ihr beim Professor war, hat sie der beruhigt, sie sei völlig ausgeheilt.«

»Schauen Sie, Herr Lissy, sie ist so hoch aufgeschossen und schlank. Sie müssten mit ihr doch wieder zu einem Doktor. Vor allem dürfte sie jetzt, bei schlechtem Wetter, nicht ausgehen – und müsst’ viel Milch trinken und viel schlafen. Wenn sie in der Früh ins Geschäft kommt, sieht sie schon so müd aus und blass und ist so still und ernst. Der Chef hat mir jetzt bewilligt, dass sie von nächster Woche an statt einer Stunde anderthalb Mittagspause hat, damit sie nicht so hetzen muss, wenn sie nach Haus essen geht. Sie hat übrigens wunderschöne Hände, nur leider recht verdächtig heiß. Könnten Sie denn ohne das bissel Gehalt, das die Paula hat, in der Wirtschaft nicht auskommen? Muss sie unbedingt auch verdienen?«

Hier begann alles: mit einem Nikologeschenk für Lou Andreas-Salomé

»Aber nein, sie müsst’ nicht – wenn sie nicht so eigen wär’. Wir Brüder geben, so viel wir können, her. Wir müssen es uns schon sehr genau einteilen, aber wir sind noch immer ganz gut durchgekommen. Und das Zimmer von der Mutter, das wir ja nicht benützen, könnten wir leicht vermieten. Aber die Paula lässt’s nicht zu – sie erträgt es nicht, dass es uns auch noch was einbringen soll, dass die Mutter gestorben ist.«

In diesem Augenblick geht die Ladentür auf, und Paula tritt auf die Straße hinaus, in die schon etwas knappe schwarze Jacke mit dem Astrachankragerl gezwängt, ein Matrosenhütl aus steifem Lack auf dem Kopf. »Hängen Sie sich fest in mich ein«, fordert das besorgte Fräulein Karolin sie auf, »und geh’n wir rasch, da wird uns gleich wärmer, ich bring’ Sie bis zur Michaelerkirche.«

Beer-Hofmann, der sich den dreien kaum nachzublicken traut, so wanken ihm die Knie, folgt ihnen in gemessenem Abstand. Er muss achtgeben, dass er die Gruppe – nun, da es auch noch zu schneien begonnen hat – nicht aus den Augen verliert: Goldschmiedgasse, Graben, Trattnerhof, Kohlmarkt. Am Michaelerplatz verabschiedet sich das Fräulein Karolin, jetzt hängt sich Paula in ihren Bruder ein, durch die Schauflergasse und am Volksgarten vorbei geht’s der Ringstraße zu und jenseits der Ringstraße in die Neustiftgasse, wo die elternlosen Geschwister zu Haus sind.

An diesem Abend, den Richard Beer-Hofmann 45 Jahre später, als greiser Witwer im amerikanischen Exil sein Erinnerungswerk Paula zu Papier bringend, seine »wahre Geburt« nennen wird, findet er lange keine Ruhe. Der kurze Blicktausch über den Ladentisch hinweg lässt ihn nicht mehr los. Seine Gefühle für das geliebte Wesen gehen weit über sinnliches Begehren hinaus: Ohne noch von ihr die geringste Ermunterung dafür empfangen zu haben, sieht er sich bereits Pläne schmieden, ganz konkrete Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Wenn sie wirklich so hinfällig ist, muss sie fort von hier, irgendwohin in den warmen Süden. Und natürlich mit ihm!

Aber wieso »natürlich«? Wer sagt denn, dass sie frei ist? Und wenn sie frei ist: Wer sagt denn, dass sie seine Neigung auch erwidert?

Und wird das Geld, das er flüssigmacht, indem ihm sein Onkel eines seiner Wertpapiere abkauft, für einen längeren Auslandsaufenthalt ausreichen? Für zwei Personen – zwei, drei Jahre in Italien?

Das »neue« Leben: Richard Beer-Hofmann im Winter 1895/96

»Incipit vita nova!«, wird der greise Richard Beer-Hofmann Dante zitieren, wenn er in seinem Lebensrückblick jenen Wiener Winter 1895/96 einzuordnen versucht. »Hier hebet an das neue Leben!« Alles, was bisher gewesen, die früheste Kindheit in Wien, der Verlust der Mutter, die ihm, dem nur fünf Tage Alten, am Kindbettfieber wegstirbt, die Adoption durch den Onkel, den Tuchfabrikanten in Brünn, die Schülerjahre am Akademischen Gymnasium, das Jusstudium und die Weigerung des frisch Promovierten, in die väterliche Rechtsanwaltskanzlei einzutreten, das Untertauchen im Kreis der Dichterfreunde und schließlich die ersten eigenen Schreibversuche – »mein ganzes Leben bis zu diesem Tag ist nur ein vorbestimmter Weg zu ihr«. Zu dieser Paula Lissy, die noch immer nichts von ihm weiß, mit der er noch immer kein einziges Wort gewechselt hat – außer dem einen, als er, ein Kunde unter so vielen, ein Körbchen kandierter Früchte aus ihrer Hand in Empfang nahm. Am Vorabend von St. Nikolaus, im Stadtgeschäft von Victor Schmidt & Söhne am Stephansplatz.

An der Michaelerkirche passt er sie am nächsten Abend ab, nun kennt er ihren Weg. Um nur ja nichts zu riskieren, hält er nach zwei Seiten Ausschau: Sie könnte ebenso gut über den Kohlmarkt kommen wie durchs Michaeler-Durchhaus. Beim Volksgarten wagt er es, sie anzusprechen. Paula hält beide Hände in ihrem Muff versteckt, noch kommt es zu keinem Händedruck. Erst bei der Verabschiedung reicht sie ihm die schwarzbehandschuhte Rechte, er lüftet den Hut und neigt sich zum Handkuss. Einige Tage später ihr erstes »Wir« – angesichts einer hungrigen Amsel, die die beiden Spaziergänger anbettelt: »Sie hofft, dass wir noch etwas für sie haben.« Schließlich die Hand, mit der sie ihm übers Haar streicht: »Du darfst nie krank sein.« Und seine Gewissheit: »Jetzt ist jemand da, der mich hütet, dessen weiße Flügel sich über mir breiten. Nichts kann mich mehr ängstigen. Schon trage ich sie immer geborgen in mir – Herz meines Herzens.«

Richard Beer-Hofmann und Paula Lissy kommen einander mit jedem Tag näher. Freilich behutsam: »Durch nichts zu Jähes darf sie verschreckt werden.« Unmerklich will er die 13 Jahre Jüngere an sich gewöhnen. »Sie darf sich nicht beengt fühlen durch meine Nähe. Ich merke, dass ich fast immer ein wenig gedämpft mit ihr spreche.«

Den Dienst in der Confiserie hat sie mittlerweile quittiert; um ihrer angegriffenen Gesundheit willen braucht sie nun nicht mehr so früh aufzustehen wie sonst, der Morgenkaffee mit der abgekochten Milch wird schon am Vorabend in die verkorkte Flasche gefüllt, die Hausmeisterin bringt ihr gegen neun das Frühstück ans Bett.

Zum Mittagessen, in einem kleinen Gasthaus am Grund vorbestellt, gesellt sich der Geliebte zu ihr; zuvor bricht man zum gemeinsamen Spaziergang auf, Beer-Hofmanns Dogge Flirt ist mit von der Partie. Nach Tisch muss Paula ihm versprechen, sich für zwei Stunden niederzulegen. Um die fünfte Stunde Gegenbesuch bei ihm in der Wollzeile – ihre erste Sorge gilt den Blumen: »Mit einem kleinen Löffel lockert sie die Erde, mit abgestandenem Wasser gießt sie, mit einem reich getränkten Schwamm wäscht sie die Blätter.«

Das Nachtmahl nimmt man getrennt ein, vorher bringt er Paula nach Haus. Damit sie früh ins Bett kommt, bevorzugt man bei gemeinsamem Theaterbesuch Nachmittagsvorstellungen. Wenn sie vor ihrem Haustor auseinandergehen, verweilt er auf dem gegenüberliegenden Trottoir, bis die Fenster ihres Zimmers erleuchtet sind.

Es wird Frühling. Im Prater führt er sie in den »Pavillon des Amateurs« hinter der Rotunde – eine der Attraktionen, die noch von der Weltausstellung anno 1873 übrig geblieben sind. Die Malerin Tina Blau, mit Beer-Hofmanns Adoptiveltern eng befreundet, lädt das junge Paar in ihr Atelier ein. Wenn man, bei ihm zu Besuch, in den Familienalben blättert, geht’s gründlich zu: kein Onkel, keine Großmutter, kein Hund, keine Katze, über die Paula nicht Näheres zu erfahren wünschte. »Ihre Liebe greift aus, umfängt fromm alle, die vor mir waren und mich lieb hatten.« Ebenso er: »Jeder möchte alles vom andern wissen, und nun wird es etwas wie eine große Kammer auf dem Boden eines alten Hauses, und alle unsere Erinnerungen tragen wir zusammen, und nur wir haben den Bodenschlüssel.«

Später im Frühjahr tritt man die erste gemeinsame Reise an: nach Fürberg am Wolfgangsee. Im Jahr darauf Ischl. Und im September, nun wieder daheim in Wien, kommt Tochter Mirjam zur Welt. Das Schlaflied für Mirjam, das der überglückliche Vater zwei Wochen nach der Geburt schreibt, wird eines der wenigen Werke sein, deren Ruhm ihren Schöpfer überdauern: Freund Hermann Bahr preist es als das beste Gedicht seit Goethes Über allen Gipfeln ist Ruh; Rilke, der es auswendig lernt, bittet um die Erlaubnis, es bei Vortragsabenden öffentlich lesen zu dürfen und berichtet nach einem halbjährigen Landaufenthalt in Schweden, »dass man mir nach unserem Gut hin, von anderen Gütern her, den Wagen schickte, wie man einen Arzt holen lässt, nur damit ich sonst fremden Menschen, die von der außerordentlichen Schönheit dieses Gedichtes gehört hatten, die Verse vorspräche«.

Als Mirjam, der Hugo von Hofmannsthal seine Verse auf ein kleines Kind widmet, acht Monate alt ist, erbringt Paula ihrem Richard einen weiteren Beweis für die Grenzenlosigkeit ihrer Liebe: Die aus streng katholischem Haus Stammende konvertiert zum mosaischen Glauben ihres Gefährten; im Tempel in der Florianigasse wird das Paar getraut. Ihre Brüder, die sich der Verbindung widersetzen, lernen die sonst so gefügige Paula von einer ganz neuen Seite kennen: als glühende Verteidigerin ihrer Unabhängigkeit.

»So groß war unsere Liebe, dass noch das Weh, dass du nicht mehr da bist, wie ein Ausströmen von Seligem ist«, resümiert Richard Beer-Hofmann am Ende seines Lebens das Außerordentliche dieser Beziehung. »Ich denke Tage, und ich denke Jahre, und alle heißen Paula.« Und so heißt auch das Buch, das er der Rückschau auf sein Leben widmet, Paula.

Paula. Ein Fragment.

Ein Fragment wohl nicht nur, weil ihm als Buch die letzte Vollendung versagt geblieben, sondern auch, weil ihm die Hauptfigur vor der Zeit weggestorben ist: 1939, auf der Flucht ins Exil. Richard und Paula Beer-Hofmann müssen im Frühjahr 1938, den Nationalsozialisten weichend, ihre Cottage-Villa in der Hasenauerstraße aufgeben. Zuerst wohnen sie in der Pension Bettina in Döbling, dann in der Pension Atlanta auf dem Alsergrund. Die erste Herzattacke, noch in Wien, überlebt Paula, die zweite, in Zürich, nun schon auf dem Weg ins Exil, nicht. Auf dem Israelitischen Friedhof im Vorort Friesenberg findet sie ihre letzte Ruhestätte.

»Wie ein Ausströmen von Seligem«: Paula Lissy

Die Weiterreise nach New York muss der Dichter, inzwischen 73, allein antreten. Tochter Mirjam (und die ein Jahr später geborene Naemah) nehmen sich des Verwitweten an. Kostbarstes Inventar in der Emigrantenwohnung an der Upper West Side von Manhattan, Cathedral Parkway Nr. 412: ein Ölgemälde des Hofmannsthal-Schwagers Hans Schlesinger, spätimpressionistisch. Es hängt in Beer-Hofmanns Arbeitszimmer, gleich gegenüber dem Stehpult. Und zeigt Paula, seine Frau.

Auch ein paar der besten Möbelstücke aus dem Wiener Besitz hat man retten können. Sie wandern zum Antiquitätenhändler; ein Freund der Familie, selber Emigrant, eröffnet damit sein Geschäft. »In dem Laden schaut’s aus wie bei Beer-Hofmanns«, heißt es unter den Wiener Emigranten, die noch den Besitz in der Hasenauerstraße in Erinnerung haben …

Die sechs Jahre, die der Dichter selber noch zu leben hat, widmet er über weite Strecken dem Gedenken an die geliebte Frau. Im April 1940 bringt er zwei Träume zu Papier, in denen ihm Paula erschienen ist. Den Sommer verbringt er bei Freunden im nahen Woodstock, dort setzt er seine Aufzeichnungen fort: Beer-Hofmanns großes Erinnerungswerk Paula beginnt Gestalt anzunehmen. Sein Erscheinen erlebt er selber nicht mehr: Erst 1949, vier Jahre nach seinem Tod, bringt es der New Yorker Emigrantenverlag Johannespresse als Buch heraus – in dem Richard Beer-Hofmann eigenen emphatisch-ergriffenen Stil, der heute auf keine Leser mehr zählen kann. Und in der Originalsprache Deutsch.

Da ist es umso tröstlicher, dass auf andere Weise für die Wiedervereinigung dieser beiden großen Liebenden gesorgt ist: Richard Beer-Hofmann ist im selben Grab beigesetzt, in dem er seine Frau zurücklassen musste, als sie ihm auf der Flucht ins Exil starb. Auf dem Friesenberg-Friedhof in Zürich.

Vicki Baum und Max Prels

MENSCHEN IM CAFÉ

Einmal steht sie als »Viki« auf dem Programmzettel, ein andermal als »Wicki«. Aber wer ahnt denn auch, dass aus dem mageren, blassen Ding im hochgeschlossenen schwarzen Kleid eines Tages eine Weltberühmtheit werden würde? Jetzt – im Winter 1907/08 – ist das Fräulein Hedwig Baum »die zweite Harfe« im Symphonieorchester des Wiener Konzertvereins. Gespielt wird abwechselnd im Großen Musikvereinssaal und im Volksgarten, die Eintrittskarten kosten acht Kronen im Vorverkauf, der Programmzettel zwanzig Heller.

Es geht alles sehr streng zu: »Nach Erschöpfung des Fassungsraumes kann ein weiterer Zulass nicht stattfinden«; die Pause dauert exakt zwanzig Minuten.

Keines der Orchestermitglieder hat einen so kurzen Anmarschweg wie sie: Die Baums wohnen in der Nibelungengasse 3; es ist der rechte Flügel des 1871 errichteten Nibelungenhofs, der an den Prachtbau der Kunstakademie am Schillerplatz angrenzt. Im Gegensatz zum reichen Onkel Sandor, der sich als Besitzer einer stattlichen Weberei sogar ein eigenes Schloss leisten kann (jenes Schloss Peigarten im Waldviertel, in dem auch Vicki während ihrer Kinderjahre die Sommerferien verbringt), ist ihr Vater Beamter; die Mutter, noch jung an Jahren, liegt mit einem schweren Wirbelsäulenleiden im Sterben. Vicki teilt sich mit einer stundenweise engagierten Hilfe die Pflege der schmerzgeplagten Patientin, deren Morphiumdosen von Tag zu Tag größer werden.

Es war Mutters Idee gewesen, die einzige Tochter zur Harfenistin ausbilden zu lassen: Sämtliche anderen Instrumente in den großen Orchestern sind zu dieser Zeit fest in männlicher Hand. Vicki ist einverstanden: Lehrerin oder Gouvernante wäre ihr zu eintönig, Krankenschwester zu anstrengend, Gesellschafterin zu servil. Außerdem ist die Bezahlung als Orchestermusiker besser, gute Harfenisten sind rar.

Am Wiener Konservatorium absolviert Vicki Baum ihr Studium; das noch von Salieri gegründete ruhmreiche Institut ist zu dieser Zeit gleichfalls im Musikvereinsgebäude untergebracht; ihrem Lehrer, dem Italiener Zamara, ist sie so zugetan, dass sie sich nach der mit Auszeichnung bestandenen Abschlussprüfung in dessen Sohn verliebt.

Zum Debüt beim Wiener Konzertverein (dem Vorgängerorchester der heutigen Symphoniker) trägt die 19-Jährige ein Kleid aus dicker Baumwollspitze; das naturgelockte Haar, mit Vaseline gebändigt, ist streng nach hinten gekämmt.

Jeden freien Abend verbringt die junge Musikenthusiastin im berühmten vierten Rang der Hofoper, bis zum Vorjahr war Abgott Gustav Mahler der Direktor. Am Nachmittag trifft man sich mit Freunden im Kremser, einem der kleineren Ringstraßenkaffeehäuser, nur wenige Schritte vom Musikvereinsgebäude entfernt. Der hoffnungsvolle Dichter, den man ihr hier eines Tages vorstellt, ist so jung zwar nicht mehr (sondern genau zehn Jahre älter als sie), auch eine Schönheit wird man den kaum mittelgroßen Mann mit dem zu mächtig geratenen Kopf und den rachitischen Beinen, der riesigen Clownnase und den kleinen, verwaschenen Augen im überlangen Gesicht schwerlich nennen können. Aber dafür ist sein Liebeswerben umso stürmischer und hartnäckiger, und Vicki, durch den nun schon Monate anhaltenden Todeskampf ihrer Mutter demoralisiert und gelegentlicher Ablenkung dringend bedürftig, erliegt ihm in einer kuriosen Mischung aus Dankbarkeit, Neugier und amüsierter Zuneigung.

Solistin Vicki Baum

Als er sie am Abend ihres ersten Zusammentreffens heimbegleitet, lüftet er bei der Verabschiedung vor ihrem Haus in der Nibelungengasse den schwarzseidenen Zylinder und holt zu einem formvollendeten Handkuss aus, als sei die von ihm Angebetete eine königliche Hoheit. Und als sie am nächsten Morgen vor neun zur Probe geht – es ist ein nebeliger, kalter Tag mit Glatteis –, sieht sie ihn schon von weitem beim Portal des Musikvereins warten, als hätte er dort wahrhaftig die ganze Nacht zugebracht.

»Mein Gott, wo kommen Sie denn her?«, fragt sie überrascht.

»Ich hab’ im Café Museum gefrühstückt«, gibt er ihr zur Antwort.

»Von dort hat man die beste Aussicht auf Ihr Haus. Und inzwischen hab’ ich ein Gedicht für Sie geschrieben. Ist nur leider nichts geworden. Man soll halt nicht zu schreiben versuchen, wenn man verliebt ist. Aber was kann man sonst tun, wenn’s einen fast zerreißt?« Dann holt er aus seiner Manteltasche einen in viele kleine Schnipsel zerrissenen Zettel hervor und lässt sie, bevor sie noch danach greifen kann, mit dem Wind davonwehen.

»Sie sind ein ganz Gescheiter. Das soll mich wohl neugierig machen?«

»Und – sind Sie’s?«

»Nein. Wahrscheinlich war’s Ihre letzte Wäschereirechnung. Ist sie schon bezahlt? Und wenn es wirklich ein Gedicht war, wett’ ich, dass Sie’s abgeschrieben haben – stimmt’s?«

So geht’s eine Weile mit Witzeleien hin und her, Vicki hat noch ein paar Minuten Zeit bis zum Probenbeginn. Da nimmt der muntere Galan sie bei den Händen und gleitet mit ihr übers Glatteis auf dem Trottoir.

Als sie drei Stunden später das Musikvereinsgebäude verlässt, steht ihr hartnäckiger Verehrer noch immer (oder schon wieder) da.

Es hat mittlerweile zu schneien begonnen: Sein Haar ist nass, sein Mantel durchgeweicht, in einer der Taschen hält er frische, warme Maroni für sie bereit – Vicki ist gerührt.

Als einige Wochen später ihre Mutter noch ein letztes Mal aus dem Koma aufwacht, die Tochter ans Sterbebett befiehlt und sie in einem dramatischen Appell unter vier Augen vor all den unaussprechlichen sexuellen Abscheulichkeiten warnt, die die Männer den Frauen antun, ist es zu spät: »Mamas Schreckensvermächtnis wäre sehr geeignet gewesen, mich für den Rest meines Lebens frigide zu machen. Glücklicherweise war sie zu spät gekommen. Ich war diese lästige, verwünschte Jungfräulichkeit schon Wochen vorher losgeworden.« Auf der Couch der Junggesellenwohnung des Dr. Max Prels in der Johann-Strauß-Gasse 31 im vierten Bezirk.

Noch sind die beiden nicht miteinander verheiratet. Vater Baum (die Mutter ist inzwischen gestorben) legt sich quer: Dieser Max Prels, der sich, in Wirklichkeit nichts weiter als ein gelegentlicher Feuilletonmitarbeiter des Neuen 8 Uhr-Blatts, zum honorigen und gut bezahlten Herausgeber der Zeitung hochstilisiert, ist nicht der Typ Mann, den er sich für seine einzige Tochter erträumt hat. Da erkrankt Vicki an einem undefinierbaren Leiden, das sie für Wochen ans Krankenbett fesselt, auch die Spezialisten unter den beigezogenen Ärzten wissen keinen Rat, man muss mit dem Schlimmsten rechnen.

Vater Baum, durch seinen Witwerstatus ohnehin aufs Äußerste verunsichert, zeigt sich von der zähen Ausdauer beeindruckt, mit der dieser ihm sonst so suspekte Mensch die Patientin pflegt und füttert, ihre Gehversuche überwacht, ihr jeden Wunsch von den Augen abliest. Auch die Gleichgültigkeit, mit der er die Frage nach Vickis Mitgift abtut, trägt dazu bei, Vater Baums Widerstand zu lockern. Und außerdem – hat sie nicht, seitdem sie ihr festes Harfenistinnengehalt bezieht, einiges Geld auf dem Sparkonto, das man nun zur Gründung eines Hausstands flüssigmachen kann?

Kein Problem ist die gemeinsame Wohnung: Der Vorbesitzer von Max Prels’ Junggesellenlogis in der Johann-Strauß-Gasse ist nach Italien gegangen und hat sie seinem Freund »vererbt«. Man kann sich sogar ein Dienstmädchen leisten: »Perle« Mali, »appetitanregend wie ein polierter Apfel, rund wie ein Mehlkloß«. Und Dackel Lumpi ist das Hochzeitsgeschenk des Bräutigams an seine Braut. Vicki bastelt dem kleinen Kerl aus einer ausgedienten Hutschachtel eine Hütte, einen mit Gold und Similisteinen reich bestickten russischen Pantoffel aus der Hinterlassenschaft einer ehemaligen Tschaikowsky-Haushälterin erhält er als Einstandsgeschenk. Bei jeder Mahlzeit muss die freudig akzeptierte Gabe in Lumpis Napf getaucht werden – sonst rührt er kein Futter an. Und bei jedem Ausgang muss er mit dabei sein, sonst setzt er keinen Schritt vors Haus.

Damit die Künstlerclique, mit der das junge Paar befreundet ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit hereinschneien kann, liegt der Wohnungsschlüssel immer unter dem Fußabstreifer; je nach Finanzlage sind die Butterbrote, mit denen man die gemeinsamen Feste bestreitet, mit luxuriösen Sardinen oder armseligem Topfen garniert. Und für Sonntag bäckt Mali ihren berühmten Gugelhupf.

Natürlich lässt sich nicht lange verheimlichen, dass die Einkünfte des Ehemannes ebenso unregelmäßig sind wie schäbig: hie und da – und auch das nur gnadenhalber – eine Theaterkritik, eine Buchbesprechung, eine Anekdote, ein Feuilleton. Da ist es ein wahres Glück, dass Vicki ihre feste Anstellung beim Orchester hat. Ihr Max pendelt zwischen den zahlreichen Freunden, die ihm mit Darlehen aushelfen, und dem Dorotheum hin und her, wo er, was nicht niet- und nagelfest ist, versetzt. Dass die junge Frau eine leidenschaftliche Neigung zu ausschweifendem Erwerb von Seidenstrümpfen, Taftunterröcken und Straußenfederhüten hat, macht die Situation noch schlimmer. Retter in der Not ist ein hoch dotierter Auftrag, den Max Prels aus Deutschland erhält: Für Velhagen & Klasings Monatshefte soll der aufstrebende Dichter sechs Kurzgeschichten schreiben. Doch je näher der vereinbarte Ablieferungstermin rückt, desto mutloser wird er: Es fällt ihm nichts ein. Auf dem Fußboden häufen sich die Blätter mit den wieder verworfenen Anfängen, der Zigarettenqualm wird dichter und dichter – und dazwischen irgendwo Max Prels, der – ein verzweifelter Versuch, sein Gehirn auf Touren zu bringen – unablässig mit den Fingern schnippt, bis sich an deren Kuppen Blasen bilden. Vicki unternimmt alles Menschenmögliche, ihn aus seiner Starre zu erlösen: mit Lachen, mit Scherzen. Schließlich versucht sie’s mit Erinnerung: Da war doch diese und jene amüsante Beobachtung, die er ihr irgendwann einmal im Kaffeehaus erzählt hat – ließe sich daraus nichts machen?

Nein, Max Prels fällt nichts ein.

Da kommt seiner jungen Frau die rettende Idee: Hat sie nicht dann und wann selber das eine oder andere Erlebnis in ein Schreibheft gekritzelt – zum eigenen Vergnügen? Wie wär’s, wenn man diesen alten Plunder hervorkramte und einmal näher in Augenschein nähme?

Im Vorzimmerschrank findet sie die Schachtel mit den Manuskripten und reicht sie ihrem Mann: »Natürlich lauter dummes Zeug. Aber wer weiß, vielleicht – du bist doch nicht bös? – ist eine winzig kleine Idee darunter, damit du wenigstens einen Anfang hast.«

Als Vicki nach ein paar Stunden zu ihrem Mann zurückkehrt, hat er ganze Arbeit geleistet: hat an den Manuskripten seiner Frau ein paar Kommas ausgebessert, hat sie mit flotten Titeln versehen, mit seinem Namen unterzeichnet und noch am selben Abend eigenhändig in den Briefkasten eingeworfen.

»Ich hatte keine Ahnung, dass ich eine kleine Hexe geheiratet habe«, sagt er zu ihr. »Hast du noch mehr solcher Zaubertricks im Ärmel?« Bei dieser Arbeitsteilung wird man von diesem Moment an bleiben: Die Harfenistin Vicki Baum schreibt dem Schriftsteller Dr. Max Prels »seine« Geschichten, er tippt, was sie mit der Hand hinkritzelt, lediglich mit der Schreibmaschine ab, unterschreibt sie als sein Eigen und bringt sie zur Post. Der Betrieb funktioniert wie am Schnürchen.

Vicki Baum, die Schreiberin aus Liebe!

Einfälle hat sie in Hülle und Fülle; auch die jeweilige Atmosphäre genau zu treffen, fällt ihr nicht schwer. Nur die Dialoge klingen zunächst hohl und gequält. Da erweisen sich die täglichen Kaffeehausbesuche, bei denen man sich im Freundeskreis trifft, als eine hervorragende Schule: Hier lernt Vicki Baum zuhören. Jedes Gespräch, das sie in ihre Geschichten einbaut, spricht sie zunächst laut vor. Erst wenn es echt genug klingt, bringt sie es zu Papier.

Die Manuskripte werden angenommen und gedruckt, die ersten Honorare trudeln ein. Um den Etikettenschwindel zu kompensieren, überhäuft Max Prels seinen emsigen »Ghostwriter« mit üppigen Geschenken: schleppt Körbe voll Blumen an, verwöhnt sie mit seidenen Unterröcken und fragwürdigen Parfums.