Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein Reise- und Lesebuch voller überraschender Entdeckungen im Nachbarland Slowakei Komponist Franz Lehár, Hotelkönig Eduard Sacher, Opernprimadonna Lucia Popp und Bundespräsident Theodor Körner sind in der Slowakei geboren. Auch Andy Warhols, Peter Lorres und Paul Newmans Wurzeln liegen in diesem Teil der ehemaligen k. u. k. Monarchie, und im Palais Grassalkovich zu Preßburg ist die geheime Romanze zwischen Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie Chotek aufgeflogen. Die Schafalmen der Hohen Tatra sind berühmt für ihren "Liptauer", der Kurpark von Bardejovské Kúpele für sein Sisi-Denkmal, das alle politischen Stürme des 20. Jahrhunderts heil überstanden hat. Spurensucher Dietmar Grieser erschließt in fesselnden Reiseberichten und farbigen Biographien ein erlebenswertes Stück Europa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

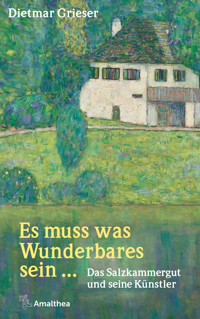

Dietmar Grieser

Der Onkel aus Preßburg

Auf österreichischen Spurendurch die Slowakei

Für Werner, Kathi und Leni

Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at

1. Auflage Juni 2009

2. Auflage Juli 2009

3. Auflage Dezember 2009

© 2009 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wien

Umschlagmotiv: Edouard Charlemont/IMAGNO

Bildredaktion: Maria Hutter

Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11/14 Punkt New CaledoniaDruck und Bindung: CPI Moravia Books GmbHPrinted in the EUISBN 978-3-85002-684-0eISBN 978-3-903083-93-6

Inhalt

Vorwort

Zum Gansl-Essen nach Preßburg

Das Medaillon

In Preßburg fing alles an

Der Schachtürke des Herrn von Kempelen

Die Orgel der Franziskaner

p wie Portisch

Hoch hinaus

Soufflé Stephanie

Tafel, Griffel, Schwamm

»Sie soll gleich dableiben!«

Das schwarze Gold von Gbely

Der Mond von Dolná Krupá

Unter Freunden

Der Karpaten-Dämon

Sami und die Bücher

Bei den Schäfern von Liptau

Fromme Lügen

Im Land der Varcholas

Kognak für Oberleutnant Lukasch

Mamas Marmelade

Andenken an »ranz«

Das Sacherhaus von Zelis

Auf dem Zugdach zur Aufnahmsprüfung

Lehár und der Europaplatz

Dr. Stress

Tornisterkind

Vertreibung und Aussöhnung

Trauung im Exil

Der slowakische Großvater

Tilgner kann alles

… und zur Melange ein Beugel

Vorwort

Nur sechzig Kilometer trennen Bratislava von Wien, zwei Stunden Fahrzeit brauchte die gute alte »Preßburgerbahn« von der einen Stadt zur andern. Heute geht das in 50 Minuten. Doch abgesehen vom steten Näherrücken der beiden Twin Cities und der einen oder anderen touristischen Stippvisite, die uns etwa zu den Naturwundern der Hohen Tatra oder zu den Kunstschätzen der Zips führt, ist Österreichs Nachbarland Slowakei für viele von uns eine Terra incognita. Warum wissen wir so wenig von den tausenderlei Verbindungen zwischen den beiden, einst im Vielvölkerreich der k. u. k. Monarchie miteinander vereinigten Nachbarstaaten?

Der Komponist Franz Lehár und der spätere Bundespräsident Theodor Körner sind als »Tornisterkinder« in der Festungsstadt Komorn, Hotelkönig Sacher im Eszterházy-Schloß Zelis, Opernsängerin Lucia Popp in einem kleinen Dorf am slowakischen Ufer der March zur Welt gekommen. Der Hauptstadt Preßburg verdankt die Welt die Komponisten Johann Nepomuk Hummel und Franz Schmidt, die Musikerdynastie der Dohnányi sowie die Gesangstars Edita Gruberová und Peter Dvorsky. Der Bischof von Linz, Ludwig Schwarz, hat seine Kindheit in Most pri Bratislave (Bruck an der Donau) zugebracht, der Maler Anton Lehmden ist in Žilina (Sillein), der Schriftsteller Andreas Okopenko in Košice (Kaschau) zur Schule gegangen, und wer Andy Warhols bzw. Arnold Schönbergs Herkunft nachspürt, landet im einen Fall in einer ruthenischen Kleinbauernkeusche und im anderen in einer Preßburger Schusterwerkstatt.

Im Dom zu Preßburg hat Constanze Mozart ihre zweite Ehe geschlossen, und in der dortigen Burg hat Herzog Albert von Sachsen-Teschen jene weltberühmte Kunstsammlung angelegt, aus der die Wiener Albertina hervorgegangen ist. Im selben Preßburg ist die geheime Romanze des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand mit Gräfin Sophie Chotek aufgeflogen; ebenfalls hier hat Kronprinz Rudolfs letzte Liebe, Baronesse Mary Vetsera, ihre familiären Wurzeln, und in Rusovce, wenige Kilometer außerhalb der Stadt, steht das Schloß, in dem Kronprinzessin Stephanie nach der Katastrophe von Mayerling ein neues Leben begonnen hat.

Der Filmschauspieler Peter Lorre ist in der Textilmetropole Ružomberok (Rosenberg), der Wiener Photopionier Joseph Petzval im Bezirk Kežmarok (Kesmark) aufgewachsen, die Hollywood-Größen Paul Newman und Steve McQueen entstammen Auswanderersippen aus entlegenen Dörfern der Ostslowakei. Nur bei der Biographie von Karajans Mutter Martha Kosmač ist Vorsicht geboten: Hier sind die Genealogen dem Irrtum aufgesessen, Slowakei und Slovenien miteinander zu verwechseln.

In seinem Preßburger Atelier hat der Bildhauer Raphael Donner die meisten seiner Werke geschaffen, der Schiefersteinbruch von Marianka hat ganz Österreich-Ungarn mit Schultafeln versorgt, und auf einem Acker im Gemeindegebiet von Gbely (Egbell) ist – ebenfalls noch zu Zeiten der Donaumonarchie – das erste Erdöl aus dem Boden gesprudelt. Beethovens Mondscheinsonate »spielt« in der Gegend um Trnava (Tyrnau), auf den Schafalmen um Liptovsky Mikuláš wird der berühmte »Liptauer« hergestellt, und wie das Sisi-Denkmal von Bardejovské Kúpele (Bad Bartfeld) sämtliche politischen Stürme des 20. Jahrhunderts überstanden hat, ist überhaupt ein Capriccio für sich.

Apropos Kaiserin Elisabeth: Das Mausoleum ihres Vertrauten Julius Andrássy kann der Slowakei-Tourist in der Nähe von Trebišov (Trebischau) besichtigen, und die Maria-Himmelfahrt-Kapelle von Spišsky Štvrtok (Donnersmarck) erinnert an den Stammsitz jenes altösterreichischen Adelsgeschlechts, dessen jüngster Sproß, Florian, im Jahr 2006 mit seinem »Oscar«-gekrönten Kino-Hit »Das Leben der Anderen« Filmgeschichte geschrieben hat.

Trotz aller dieser Gemeinsamkeiten und auch trotz seiner 1992 errungenen Eigenstaatlichkeit und seiner elf Jahre später vollzogenen Eingliederung in die EU steht Österreichs Nachbarland Slowakei nach wie vor im Schatten seines großen Bruders Tschechien – zu Unrecht. Um diesem Defizit gegenzusteuern, habe ich 2008/09 das Land, das im Westen an Österreich, im Süden an Ungarn, im Norden an Tschechien und Polen und im Osten an die Ukraine grenzt, monatelang bereist und dessen mannigfaltigen Bezügen zu Rakúsko nachgespürt – jenem Vielvölkerreich Österreich-Ungarn, dem das Staatsgebiet der heutigen Slowakischen Republik jahrhundertelang einverleibt gewesen ist.

Dazu zwei lesetechnische Hinweise. Die einzelnen Kapitel des Buches sind – je nach ihren »Stationen« – im Uhrzeigersinn gereiht. Beginnend in Preßburg, geht es also zunächst in Richtung Westen, sodann nach Norden, Osten und Süden und schließlich wieder zurück in den Raum Preßburg. Daß ich bei der Nennung der diversen Ortsnamen auch die deutschsprachigen Varianten von anno dazumal heranziehe, hat nichts mit Habsburg-Nostalgie zu tun, sondern soll ausschließlich der leichteren Orientierung dienen. So, wie es in unserem Sprachgebrauch unsinnig wäre, Budweis als Budějovice zu apostrophieren oder Mailand als Milano, sollte auch der Rückgriff auf Topoi wie Preßburg und Kaschau, Bartfeld und Neutra zulässig sein. Nichts läge mir ferner, als die Autonomie unseres östlichen Nachbarvolkes zu relativieren. Im Gegenteil: Die Slowaken haben allen Grund, stolz darauf zu sein, nach Jahrhunderten der Bevormundung – sei es durch das einstige Großmährische Reich, durch die ungarische Krone, durch das faschistische Deutschland oder durch das Brudervolk der Tschechen – endlich ihre Unabhängigkeit gewonnen zu haben, und ich teile diesen ihren Stolz. Umso herzlicher mein Dank an all jene, die mir bei den Recherchen für das vorliegende Buch mit Auskünften und Ratschlägen, mit Verständnis, ja Gastfreundschaft beigestanden haben. Sie haben es dabei nicht immer leicht gehabt mit mir: Wo sie, die Bürger eines mit bewundernswerter Vitalität ihre Zukunft gestaltenden Staates, stramm nach vorn blicken, habe ich mich ihrer (und unserer gemeinsamen) Vergangenheit zugewandt. Doch auch dies mit dem ausschließlichen Ziel, Brücken zu bauen zwischen dem Einst und dem Heute: Brücken zwischen Nachbarn, die einander nicht nur vertrauen, sondern in beidseitiger Freundschaft zugetan sein sollten.

Zum Gansl-Essen nach Preßburg

Zumindest in Europa ist es ein Unikum: zwei Hauptstädte, die kaum sechzig Kilometer voneinander entfernt sind. Und seitdem die Ostgrenzen gefallen sind, ist mancherlei im Gange, die kartographische Nähe zwischen Wien und Preßburg auch zur logistischen, vielleicht sogar zur mentalen Nähe auszubauen. Gemeinschaftsprojekte beherrschen die mutuelle Fremdenverkehrswerbung, sogar von Twin Cities kann man lesen, und Bahnkunden werden mit dem kecken Wortspiel »BratisLover« auf Tagesfahrten in die Nachbarmetropole eingestimmt. Im Stundentakt verkehren die Züge zwischen Wien Südbahnhof und Bratislava hlavná stanica, und das heißt nicht nur: alle sechzig Minuten, sondern auch in sechzig Minuten. Da mag älteren Wienern, die schon in Kindertagen auf den Kahlenberg geführt worden sind, um bei klarem Wetter bis zur Preßburger Burg zu blicken, das alte Sprichwort einfallen: Wenn einer in Wien niest, antwortet einer in Preßburg mit »Haptschi«.

Mein Gott, was war das alles kompliziert, als noch der Eiserne Vorhang Österreich und die Slowakei voneinander trennte: schlechte Straßen, umständliche Züge, lästige Grenzkontrollen. Jetzt hingegen günstige Pauschaltickets, die auch die freie Nutzung der Preßburger Straßenbahnen und Stadtbusse einschließen – Fahrradmitnahme gratis, Kinder zahlen die Hälfte. Fehlt nur noch der Begrüßungscocktail im Coupé oder am Perron. Fast könnte man glauben, die gute alte Zeit sei wiedergekehrt. Die gute alte Zeit der »Preßburgerbahn« …

Hundertzehn Jahre ist es her, daß die ersten Pläne zum Bau einer »Elektrischen« diskutiert werden, die Wien mit Preßburg verbinden soll. Josef Tauber heißt der Mann, der am 17. November 1899 der zu einer Sondersitzung einberufenen Wiener Verkehrskommission seine Vorschläge bezüglich Trassenführung, Abriß bestehender Bauten und Einleitung von Ablöseverhandlungen unterbreitet. Die für den niederösterreichischen Abschnitt der Neunzig-Kilometer-Strecke vorgesehenen Haltestellen finden durchwegs lebhafte Zustimmung: Welche der zahlreichen Gemeinden zwischen Wien und dem Grenzort Berg wäre nicht glücklich über eine ebenso rasche wie bequeme Verkehrsanbindung an die Hauptstadt!

Einwände kommen nur von zwei Seiten: Die Schifffahrtsgesellschaften, die ihre Passagiere zwar um vieles langsamer, doch dafür preiswert ans Ziel bringen, befürchten eine existenzbedrohende Konkurrenz, und auch die Preßburger Kaufleute legen sich quer: Was ist, wenn dadurch noch mehr Kunden nach Wien abwandern? Die erhoffte Einigung bleibt also aus, Ingenieur Taubers Pläne werden fürs erste ad acta gelegt.

Neuen Auftrieb erhält das Projekt fünf Jahre darauf von seiten des Militärs: Für den Fall einer Generalmobilmachung oder gar eines Waffenganges – so die Argumentation des Kriegsministeriums – wäre eine effiziente Bahnverbindung zwischen Wien und Preßburg nicht nur eine wertvolle Unterstützung bei der Abwicklung der Truppen- und Materialtransporte, sondern diente zugleich der Versorgung der Bevölkerung.

Diesmal gehen die Pläne durch, am 12. November 1904 übernimmt der Niederösterreichische Landtag die Zinsengarantie für die mit 10,7 Millionen Kronen veranschlagte Prioritätsanleihe; als Ablöse für Ingenieur Taubers Vorkonzession macht die Niederösterreichische Landesbahn 43 000 Kronen locker. Weitere fünf Jahre später wird auch die für den ungarischen Streckenabschnitt zuständige Gegenseite in das Projekt eingebunden, und am 3. Juni 1911 kann die mit dem Auftrag betraute Firma AEG Union mit den Bauarbeiten beginnen. Den für den Bahnbetrieb erforderlichen Strom sollen das gemeindeeigene Elektrizitätswerk Simmering bzw. die Preßburger Straßenbahn-AG liefern.

Das Neue an der Preßburgerbahn ist ihre Kombination aus Tramway und »Vollbahn«: Die 12,5-Kilometer-Strecke zwischen Wien und Schwechat wird per Straßenbahn, der fünfzig Kilometer lange Überlandabschnitt zwischen Schwechat und Kittsee per Vollbahn und das sieben Kilometer lange Reststück auf ungarischem Boden wieder per Straßenbahn abgewickelt. Ausgangspunkt ist das Hauptzollamt im 3. Wiener Gemeindebezirk: Großmarkthalle, Bürgertheater sowie die schon bestehenden Stadtbahn-, Straßenbahn- und Verbindungsbahnhaltestellen bieten sich als der ideale Knotenpunkt an. Ebenso befindet sich auch die Preßburger Endstation in zentraler Lage – es ist der dortige Krönungshügelplatz. Die Überlandstrecke folgt im großen und ganzen der Route der alten römischen Heerstraße längs der Donau; wichtige Haltepunkte sind die Ortschaften Fischamend, Maria Ellend, Regelsbrunn, Wildungsmauer, Petronell, Deutsch Altenburg, Hainburg und Wolfsthal.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit können die ersten Testfahrten stattfinden, denen am 22. Jänner 1914 ein Pressetermin und zehn Tage später die offizielle Eröffnung folgen. Obwohl in Wien dreißig Zentimeter Schnee liegt, verläuft alles klaglos: Eisenbahnminister Freiherr von Forster, Fürsterzbischof Piffl und die übrigen Honoratioren finden sich auf dem festlich geschmückten Platz in der Gigergasse ein, wo die zwei aus je einem II. und III.-Klasse-Waggon bestehenden Zugsgarnituren zur Abfahrt bereitstehen. Nach den üblichen Ansprachen und der nach katholischem Ritus vorgenommenen Weihe setzen sich um 10.25 Uhr die beiden Festzüge in Bewegung. Sämtliche Stationen sind dem Anlaß entsprechend geschmückt, zwecks Begrüßung sind die jeweiligen Ortsbürgermeister zur Stelle. Im Grenzbahnhof Berg gibt Staatssekretär Lers in ungarischer Sprache das Zeichen zur Weiterfahrt – er faßt es in die pathetischen Worte: »Es gibt keine zwei Staaten auf der Welt, die sich so glücklich ergänzen wie Österreich und Ungarn.«

Auch auf der Preßburger Seite wird nicht mit Jubel gespart: In den Straßen der Stadt stehen die Leute Spalier und winken dem Eröffnungszug zu, Bürgermeister Brolly bittet die Ehrengäste zum Festmahl ins Carlton-Hotel. Am Abend wird die Rückfahrt nach Wien angetreten.

Für die vier Tage später anberaumte Aufnahme des regulären Personenverkehrs stehen elf Zugspaare zur Verfügung; die gelbbraunen Waggons mit den großzügig bemessenen Fenstern, den elegant gestalteten hölzernen Sitzbänken und den jeweils sechzehn Elektrolampen erregen allgemeine Bewunderung. Kein Geringerer als Stararchitekt Otto Wagner zeichnet für die Innenausstattung verantwortlich.

Der Fahrplan sieht sowohl Personenzüge wie Schnellzüge vor. Erstere brauchen je nach Zahl der Halte bis zu drei Stunden, letztere eine Stunde und 54 Minuten. Der Fahrpreis beträgt 220 bzw. 340 Heller. Während der Inflationsjahre schnellt der Preis bis auf 25000 Kronen hinauf; nach der Währungsumstellung zahlt man 2,50 Schilling. Sehr beliebt beim Bildungsbürgertum ist der sogenannte Theaterzug, der seine Passagiere noch zu später Stunde heimbringt.

Auch das »normale« Publikum macht von der neuen Verbindung zwischen Wien und Preßburg reichlich Gebrauch: Schon im ersten Betriebsjahr werden über drei Millionen Billets verkauft, was zur Folge hat, daß der Wagenpark um siebzig Prozent erweitert und von Zwei-Wagen-Zügen auf Garnituren mit vier oder fünf umgestellt werden muß. Die Bilanz für das Jahr 1915 weist einen Gewinn von 335 000 Kronen aus. Nur auf der (kurzen) ungarischen Strecke kommt es zu Verlusten, die dazu führen, daß aus Ersparnisgründen vorübergehend sogar der Direktor der Betreibergesellschaft sowie dessen Sohn und Tochter als Lokführer eingesetzt werden müssen.

Eine wichtige Rolle kommt der Preßburgerbahn zu, was die Eßgewohnheiten der Wiener betrifft – und zwar im guten wie im schlechten: Sind es vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges die niedrigeren Gasthauspreise in Preßburg, die die Wiener in hellen Scharen zu Tagesfahrten in die Nachbarstadt locken, so führt die 1915 einsetzende allgemeine Lebensmittelverknappung zu einer dramatischen Zunahme der Einkaufsfahrten. Brot und Mehl, Zucker, Fett und Kaffee gibt es nur noch auf Lebensmittelkarten, zur Erzeugung von Ersatzprodukten wird auf Beimengungen aus Rüben und Mais zurückgegriffen. Da ist es immerhin ein Trost, wenn man sich bei den Bauern draußen auf dem Lande mit Kartoffeln und Gemüse eindecken kann: Die Züge der Preßburgerbahn sind bis auf die Trittbretter mit Hamsterfahrern besetzt.

Mit dem Zusammenbruch der Monarchie und der Ausgliederung Ungarns setzt auch der vormals so florierende »Kleine Grenzverkehr« aus und wird erst im Winter 1920/21 wieder aufgenommen. 1935 ist es mit dem durchgehenden Bahnverkehr Wien-Preßburg vollends vorbei: Die Passagiere müssen an der Station Berg aussteigen, ihre Formalitäten erledigen, die Grenze zu Fuß überschreiten und das letzte Stück der Strecke per Autobus zurücklegen.

Auch der Zweite Weltkrieg bringt für die Preßburgerbahn eine Reihe einschneidender Veränderungen. Jetzt sind es vor allem die Fronturlauber, später auch die Flüchtlinge, die die chaotisch überfüllten Züge bevölkern; die Bombenangriffe, die Brückensprengungen und der Einmarsch der Russen schränken den Verkehr weiter ein. Erst 1946/47 beginnen sich die Verhältnisse wieder halbwegs zu normalisieren – allerdings nur bis zum nunmehrigen Endbahnhof Wolfsthal. Im Grenzstreifen der slowakischen Seite wird auf den fortan verwaisten Gleisresten eine Betonmauer errichtet – ein trauriges Symbol für das Ende der vielgeliebten Preßburgerbahn. Die alten Waggons werden ausgemustert – nur ein einziges Exemplar überlebt: als Klublokal, das die ÖBB dem Verein der Eisenbahnfreunde zum Geschenk machen. Um einen der originalen Triebwagen zu inspizieren, müßte man sich ins Schwechater Eisenbahnmuseum bemühen, wo unter den vielerlei Ausstellungsstücken übrigens auch ein vergilbtes Exemplar der »Arbeitsordnung für den Streckenbau« zu bestaunen ist. Die Verfasser dieses umfangreichen Kataloges von Rechten und Pflichten der Werktätigen haben wirklich an alles gedacht – sogar an das Recht auf freie Religionsausübung. »An Feiertagen«, so lesen wir da, »ist den Arbeitern die nötige Zeit einzuräumen, um den ihrer Konfession entsprechenden Verpflichtungen zum Besuche des Vormittagsgottesdienstes nachzukommen …«

Das Medaillon

Es hat einen Hauch von Buckingham, wenn sich vor dem Grassalkovich-Palast in Preßburg die Neugierigen drängen, um durch die goldschimmernden Gitter der schmiedeeisernen Umzäunung das Ritual der Wachablöse zu beobachten. Gar so viele sind es an diesem Tag freilich nicht: ein paar Schulkinder, ein paar Touristen, der Rest Rentner. Im Stechschritt und mit gezücktem Säbel paradieren die fünf Jungmänner in ihrer pittoresken Uniform aus leuchtend blauem Rock, mausgrauem Beinkleid und schwarzem Tschako vor dem Amtssitz des slowakischen Staatspräsidenten, zu dessen eigentlichem Schutz eine Handvoll Beamte in Zivil aufgeboten sind, die geschäftig hin und her eilen, um dafür zu sorgen, daß kein Unbefugter in das Allerheiligste der Republik vordringt. Auch ich, der ich da allzu auffällig mit Kamera und Notizblock hantiere, werde ins Visier genommen – freilich längst nicht mehr mit jenem habituellen Mißtrauen, das hier zu Zeiten des kommunistischen Regimes geherrscht haben mag.

Nach Kriegsende zunächst Sitz des Slowakischen Nationalrates und ab 1950 unter dem systemkonformen Etikett »Klement-Gottwald-Palast der Pioniere« Schulungszentrum der Parteijugend, wird in den neunziger Jahren der Prunkbau im Norden Preßburgs unter großem Kostenaufwand restauriert und zählt heute zu den Schmuckstücken der slowakischen Hauptstadt. Wenn man von der unmittelbaren Umgebung der Anlage absieht, die zur Zeit ihrer Errichtung noch aus satten Wiesen und sanft ansteigenden Weinbergen bestanden hat, die inzwischen dicht herandrängenden Autostraßen und Wohnvierteln gewichen sind, kann man sich mit einiger Phantasie ausmalen, wie es hier zugegangen sein mag, als um 1760 Graf Anton Grassalkovich, Vorsitzender der Königlich Ungarischen Hofkammer und Berater Maria Theresias, das Gelände erwarb und sich von den besten Baumeistern des Landes seine Residenz errichten ließ. Im nachfolgenden Jahrhundert als Gästehaus des Hofes genützt (vor allem, wenn sich die Crème de la Crème zu den Krönungsfeierlichkeiten in Preßburg einfand), ging der Palast nach dem Aussterben des Grassalkovich-Geschlechts in den Besitz einer habsburgischen Nebenlinie über, deren letzter Repräsentant, Erzherzog Friedrich, zwischen 1882 und 1918 mit seiner Gemahlin Isabella in den luxuriös ausgestatteten Rokokosalons Hof hielt. »Besonders bei Anlässen, die das Getriebe des Alltags in festlicher Weise erhöhen«, so lesen wir in der von Kronprinz Rudolf herausgegebenen Buchreihe »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild«, »verleiht der erzherzogliche Hofstaat dem städtischen Leben keine geringe Anregung.«

Eine große Rolle spielte dabei der dem Palast nachgelagerte, im französischen Stil angelegte Park. Auch ihm (beziehungsweise dem, was davon übriggeblieben ist) mache ich meine Aufwartung: Die Kieswege und Baumalleen, die Blumenrabatten und Sitzbänke sind heute für jedermann frei zugänglich; nur eine respektgebietende massive Glas-Stahl-Konstruktion trennt sie hermetisch von den Amtsräumen des Staatsoberhauptes ab. Was sich an der Ostseite der Anlage wie eine Gräberfront ausnimmt, erweist sich bei näherem Hinsehen als eine Art Imponiermeile der jungen Republik: Es sind die ins Erdreich eingelassenen Marmortafeln mit den Namen und Besuchsdaten jener Staatsoberhäupter von nah und fern, die ihre Visite im heutigen Bratislava mit einer symbolischen Baumpflanzung bekräftigt haben: die Monarchen Juan Carlos, Albert und Carl Gustaf, die Präsidenten Havel, Klestil und Rau. Dazu, ein paar Schritte seitab, das eine und andere Beispiel neuzeitlicher Skulpturkunst, reizvoll kontrastiert von einer 1992 rekonstruierten Maria Theresia hoch zu Roß.

Zu der Zeit, da das Erzherzogspaar Friedrich und Isabella samt Anhang und Gästeschaft den Grassalkovich-Palast innehat, kommt dem Park gesteigerte Bedeutung zu: Hier frönt man dem geselligen Lustwandeln, hier geben sich die fürstlichen Kinder ihren Spielen hin, und hier treibt man Sport. Tennissport vor allem. Auf meine Frage nach einem präzisen Wo? erhalte ich allerdings keine Auskunft: Zu lange ist es her, daß die hohen Herrschaften an diesem Ort ihr Racket geschwungen haben. Die Erinnerung an die illustren Turniere von anno dazumal ist ausgelöscht – und so auch die Erinnerung an jenen folgenreichen Eklat, der im Sommer 1898 von der Umkleidekabine des Tennisplatzes im Park von Schloß Grassalkovich seinen Ausgang nimmt und die österreichisch-ungarische Monarchie für einen Moment den Atem anhalten läßt.

Welchen Eklat? – Drehen wir die Zeituhr um vier Jahre zurück. Prag 1894. In den prachtvollen Räumen der böhmischen Statthalterei lädt Graf Franz von Thun-Hohenstein zu einer Soirée dansante, an der als Ehrengast Erzherzog Franz Ferdinand teilnimmt. Vor fünf Jahren hat die Tragödie von Mayerling das Habsburgerreich erschüttert; der dreißig Jahre alte Kaiserneffe, zur Zeit als Befehlshaber der 38. Infanteriebrigade in Budweis stationiert, gilt als der voraussichtliche Thronfolger. Nicht nur bei Hof ist das Rätselraten groß, wen der noch immer Ledige eines Tages zur Frau nehmen wird. Kaiser Franz Joseph sähe ihn gern an der Seite seiner Schwiegertochter, der seit fünf Jahren verwitweten Kronprinzessin Stephanie. Doch bei aller Sympathie für die fünf Monate Jüngere: Franz Ferdinand mag davon nichts wissen. Auch alle anderen »Kombinationen«, die von den Hofschranzen in Umlauf gesetzt werden, haben keinerlei Chance auf Verwirklichung.

Da begegnet der allseits Begehrte bei dem erwähnten Ballfest im Hause des Prager Statthalters einer Frau, die er wohl schon bei früheren Gelegenheiten flüchtig kennengelernt hat: Es ist die etwas über vier Jahre jüngere Gräfin Sophie Chotek. Ihr Vater, der Diplomat Graf Bohuslav Chotek von Chotkowa und Wognin, befindet sich bereits im Ruhestand und lebt mit seiner Frau, einer geborenen Kinsky, an seinem letzten Standort als Botschafter: in Dresden. Tochter Sophie ist mit ihren sechsundzwanzig Jahren ebenfalls noch unverheiratet, dient seit einiger Zeit der in Preßburg residierenden Erzherzogin Isabella als Hofdame.

Über ihr Zusammentreffen mit dem designierten Thronfolger existieren selbstverständlich keinerlei Aufzeichnungen. Wir müssen uns also mit der überlieferten Legende begnügen, und diese Legende besagt: Schon bei ihrem ersten Blickkontakt springt bei beiden der berühmte Funke über, beim Tanzen kommt man einander noch um einiges näher, und bei dem anschließenden Tête-à-tête in einem der Nebenräume bahnt sich an, was zunächst noch viele Monate ein streng gehütetes Geheimnis bleiben wird: Franz Ferdinand und Sophie sind einander in innigster Liebe zugetan und streben um jeden Preis den Bund fürs Leben an. Beide sind sich freilich im klaren darüber, daß der Kaiser niemals einer Ehe zwischen seinem Nachfolger und einer unebenbürtigen Partnerin, wie es die böhmische Landgräfin Sophie Chotek ist, seine Zustimmung erteilen wird. Alle Begegnungen der heimlich Verlobten müssen also im Verborgenen stattfinden, ihre Korrespondenz unter Pseudonym und postlagernd abgewickelt werden.

Eine weitere Erschwernis bildet der Umstand, daß Sophie in ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist: Die Sechsundzwanzigjährige, ihres verarmten Elternhauses wegen ohne nennenswerte Mitgift ausgestattet, dient seit August 1888 der im Grassalkovich-Palast zu Preßburg residierenden Erzherzogin Isabella als Hofdame. Die dem deutschen Adelshaus Croy-Dülmen entstammende, ihres üppigen Wuchses wegen gern als »Busabella« Apostrophierte ist mit dem einer habsburgischen Nebenlinie angehörenden Erzherzog Friedrich verheiratet; aus der Ehe gehen sieben Kinder hervor – durchwegs Mädchen.

Da bleibt für eine Bedienstete wie Sophie eine Menge zu tun, auch wenn fürs Grobe drei weitere Hausangestellte zur Verfügung stehen: Sie begleitet ihre Herrin bei den Spaziergängen und Ausfahrten, sie regelt deren Post- und Geschenkverkehr, sie liest ihr aus den jeweils neuesten Büchern vor, und auf kürzeren Reisen werden ihr aus Ersparnisgründen mitunter sogar die Agenden der Kammerfrau übertragen. Zwar besteht zwischen Isabella und Sophie ein im allgemeinen gutes Einvernehmen, dennoch gebietet die Etikette, daß die Hofdame bei den gemeinsamen Mahlzeiten einen Platz am Ende der Tafel einnimmt – noch hinter den Kindern. Daß Isabella ihrer Gesellschafterin ab und zu eines ihrer abgelegten Kleider zum Geschenk macht, kann sowohl als großzügige Geste wie als subtiler Akt der Demütigung verstanden werden.

Franz Ferdinand, mit seinen Preßburger Verwandten auf freundschaftlichstem Fuße stehend, nützt die Situation, um sich mit seiner Geliebten an deren Arbeitsplatz zu treffen. Besuche in Preßburg sind für den Thronfolger nichts Besonderes: Schon früher ist er zu wiederholten Malen von Erzherzog Friedrich zur Jagd eingeladen worden. Jetzt aber häufen sich seine mitunter mehrtägigen Aufenthalte im Grassalkovich-Palast. Allerdings hat er sich dabei vorzusehen, daß es im Umgang mit Hofdame Sophie Chotek unauffällig zugeht, absolut unverfänglich.

Hausherrin Isabella, nichts Böses ahnend, fördert die Besuche des hohen Gastes und denkt dabei wohl auch an die Möglichkeit, Franz Ferdinand als Bräutigam ihrer erstgeborenen Tochter, der achtzehnjährigen Maria Christina, einzufangen. Ob sie sich vielleicht sogar schon als Schwiegermutter des künftigen Kaisers fühlt?

Am 10. September 1898 wird Kaiserin Elisabeth ermordet. Die daraufhin für den Rest des Jahres verhängte Hoftrauer samt Absage sämtlicher Jubiläumsfeiern räumt Franz Ferdinand noch mehr Zeit ein als sonst, Abstecher nach Preßburg einzuplanen. Im Palast sind für ihn und den ihn begleitenden Kammerdiener Janaczek stets mehrere Zimmer freigehalten. Damit das eigentliche Ziel seiner Besuche, seine Rendezvous mit der Verlobten, unaufgedeckt bleiben, bringt Franz Ferdinand seine Sportsachen mit, geht mit den Töchtern seiner Gastgeber schwimmen und reiten, trifft sich mit ihnen zum Tennis. Da er außerdem ein passabler Geigenspieler ist, läßt er sich bei der üblichen Hausmusik von der Ältesten am Klavier begleiten.

Für Franz Ferdinand, der sich von seiner schweren Erkrankung – die Ärzte hatten einen gefährlichen Lungenspitzenkatarrh diagnostiziert – erholt hat, läuft alles nach Wunsch, abgesehen von dem lästigen Zwang zur Heimlichtuerei. Aber gegen das eine oder andere gemeinsame Tennisspiel mit der Hofdame kann niemand etwas haben, und so gönnen sich Franz Ferdinand und Sophie auch an jenem Herbsttag des Jahres 1898 (das genaue Datum ist nicht überliefert) eine Partie auf dem dafür adjustierten Gelände im Grassalkovich-Park.

Das Match hat – um des ungestörten Beisammenseins der beiden Liebenden willen vielleicht sogar ganz bewußt in die Länge gezogen – mehr Zeit in Anspruch genommen als sonst, und so passiert in der Eile des Aufbruchs ein Malheur, das ungeahnte Folgen haben wird: Der Erzherzog läßt in der Umkleidekabine versehentlich seine Uhr liegen. Es ist eine schwere goldene Taschenuhr, an der auch sein Siegel und sein Zigarrenabschneider befestigt sind.

Franz Ferdinand hat bereits die Rückreise angetreten, als der Diener, der die Umkleidekabine des Tennisplatzes aufräumt, auf das vergessene Objekt stößt: Pflichtgemäß liefert er es bei seiner Dienstgeberin ab, damit diese es für die Zeit bis zu Franz Ferdinands nächstem Besuch in Verwahrung nimmt. Doch bevor Erzherzogin Isabella noch dazu kommt, die Uhr in das dafür vorgesehene Schmuckkästchen zu legen, fällt ihr Blick auf den goldschimmernden Deckel, hinter dem sich ein Medaillon zu verbergen scheint. Ob es vielleicht gar ein Bild ihrer Tochter Maria Christina ist, das der Erzherzog da mit sich herumträgt? Neugierig öffnet sie den Uhrdeckel – und fällt aus allen Wolken: Statt einer Haarlocke oder eines Konterfeis ihrer Ältesten blicken sie die Augen ihrer Hofdame an: Das Medaillon enthält ein Miniaturporträt von Sophie Chotek!

Schlagartig werden ihr die Zusammenhänge klar: Franz Ferdinand hat ihr und den ihren eine unerhörte Komödie vorgespielt, hat alle Beteiligten über Wochen und Monate hinters Licht geführt. Augenblicklich weiß Isabella, was sie zu unternehmen hat: Sie stellt die »falsche« Person zur Rede, überhäuft Sophie mit den heftigsten Vorwürfen und spricht deren unverzügliche Kündigung aus. Um die »Form« zu wahren, einigt man sich allerdings auf einen zweiwöchigen Scheinurlaub, nach dessen Ablauf die schriftliche Entlassung folgen werde. Und Isabella tut noch ein Weiteres: Sie ersucht den Kaiser um einen Audienztermin, begibt sich nach Wien und unterrichtet Seine Majestät von dem Vorgefallenen. Franz Joseph I., über das infame Spiel seines Neffen nicht minder bestürzt, reagiert gleichwohl kühl auf den Bericht seiner Besucherin und sichert Isabella lediglich zu, er werde mit Franz Ferdinand über die Angelegenheit reden.

Gräfin Sophie Chotek hat inzwischen ihrerseits die »Flucht« nach Wien angetreten und sucht fürs erste Unterschlupf bei ihrer Schwester Zdenka, die gerade im Begriff ist, ihren Dienst als Hofdame bei Kronprinzessin Stephanie zu quittieren und sich auf den Eintritt in ein Nonnenkloster vorzubereiten.

Der Rest der hochnotpeinlichen Geschichte darf als bekannt vorausgesetzt werden: Kaiser Franz Joseph scheint in der Beziehung seines Neffen nichts weiter als eine Affäre zu erblicken, und Affären kann man den Beteiligten ausreden – vom zunächst gütlichen Appell an Vernunft und Staatsräson bis hin zur offenen Drohung. Man geht dabei »arbeitsteilig« vor: Um auch Sophie von der Unmöglichkeit ihrer Liaison zu überzeugen, tritt der in allen Ränken wohlgeübte Obersthofmeister Graf Montenuovo in Aktion.

Doch es hilft alles nichts: Auch die dem »verbotenen« Paar eingeräumte Bedenkzeit verstreicht, ohne daß dies an Franz Ferdinands Entschlossenheit das Geringste ändern könnte: »Von meiner Sopherl laß ich nicht!« Es endet mit einem Sieg des Erzherzogs: Da sich dieser zur Unterzeichnung einer Renunziationserklärung bereitfindet, die sowohl seine künftige Gemahlin wie auch die aus der geplanten Ehe hervorgehenden Kinder von der Thronfolge ausschließt, gibt Kaiser Franz Joseph notgedrungen grünes Licht, und Franz Ferdinand kann aufatmen: »Ich schwimme in einem Meer von Glück!« schreibt er in einem Brief an einen seiner engsten Vertrauten. Am 1. Juli 1900 findet in der Schloßkapelle zu Reichstadt (die näheren Umstände dieses in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Ereignisses habe ich in meinem Buch »Die böhmische Großmutter« geschildert) die Trauung statt. Dem somit auch offiziell legalisierten Liebesglück von Franz Ferdinand und Sophie ist allerdings nur eine Dauer von vierzehn Jahren beschieden: Es endet, wie es schlimmer nicht enden könnte – mit dem Doppelmordattentat von Sarajewo.

In Preßburg fing alles an

Wieso heißt die Albertina Albertina?

Quizfrage Nr. 2: Wo hat die weltberühmte Kunstsammlung ihren Ursprung?

in Wien

in Dresden

in Venedig

Antwort: In keinem der drei. Sondern in Preßburg.

Wien mit seinen vielen Museen verfügt über zwei Häuser, die miteinander im Wettstreit liegen, die Nummer eins zu sein: das »Kunsthistorische« und die Albertina. Allein letztere bringt es im Schnitt auf 600 000 Besucher pro Jahr – Tendenz weiter steigend. Kunstfreunde aus allen Teilen der Welt stürmen den aus dem Palais Taroucca und Teilen des Augustinerklosters hervorgegangenen Musentempel hinter der Staatsoper, um sich an deren Ausstellungen zu delektieren, auch wenn gerade keiner der Superstars der Albertina auf dem Programm steht: Dürer oder Rembrandt, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, Raffael oder Rubens, Cranach oder Goya, Munch oder Picasso, Schiele oder Klimt. Mit ihren über 50 000 Zeichnungen und anderthalb Millionen Druckgraphiken gilt die Albertina als die größte graphische Sammlung der Welt, und seit der in den letzten Jahren unter enormem Kostenaufwand durchgeführten Restaurierung der prunkvollen Ausstellungsräume würde sich eine Besichtigung selbst dann lohnen, hinge kein einziges Bild an der Wand.

Doch zurück zu den Eingangsfragen nach dem Gründer der Albertina und dem Ort ihrer Gründung. Daß es sich bei ersterem wohl um irgend einen Albert handelt, legt der Name nahe, den das Institut seit Jahr und Tag trägt. Doch Preßburg als Keimzelle – wieso Preßburg?

Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen und die österreichische Erzherzogin Maria Josepha haben vierzehn Kinder. Albert Casimir, am 11. Juli 1738 in Schloß Moritzburg bei Dresden geboren, ist ihr elftes. Der junge Prinz wächst am Dresdner Hof auf; die pädagogische Strenge und das religiöse Eiferertum seines Erziehers Freiherr von Wessenberg mögen die Gründe dafür sein, daß sich der Heranwachsende schon früh dem Geist der Aufklärung zuwendet, ja später sogar zu einem der Anführer der Freimaurerbewegung aufsteigen wird. Auch seine ersten Kriegserfahrungen tragen wesentlich dazu bei, ihn seiner Geburtsheimat zu entfremden: Aus Abneigung gegen alles Preußische flüchtet der Einundzwanzigjährige nach Wien und bietet den Habsburgern seine Dienste an.

Kaiserin Maria Theresia nimmt den jungen Offizier mit offenen Armen auf, und da er ihr auch persönlich äußerst sympathisch ist, gibt sie Albert ihre Lieblingstochter Marie Christine zur Frau: Am 6. April 1766 wird in Schloßhof bei Wien geheiratet. Die beiden Brautleute passen vorzüglich zusammen: Wie Albert ist auch seine vier Jahre jüngere Gemahlin eine sensible, hochgebildete, kunstinteressierte Person.

Jetzt braucht man nur noch eine standesgemäße »Verwendung« für das vielversprechende Paar: Maria Theresia überantwortet Herzog Albert das Fürstentum Teschen (also das seinerzeitige Österreich-Schlesien) und setzt ihn zum Statthalter von Ungarn ein. Um die beiden möglichst in ihrer Nähe zu haben, bestimmt die Kaiserin die ungarische Krönungsstadt Preßburg zur künftigen Residenz des geliebten Schwiegersohnes: Von hier aus, sechzig Kilometer vom Wiener Hof entfernt, soll Albert an der Seite seiner Marie Christine das vom Haus Habsburg verfügte Reformprogramm durchsetzen: die Verbesserung der landwirtschaftlichen Bodennutzung und die Aufhebung der Leibeigenschaft.

Maria Theresia, der Nachbarstadt und deren Adel und Bürgerschaft ohnedies von Herzen zugetan, läßt das Preßburger Burgschloß großzügig ausbauen und ausstatten: Albert, als Sohn eines verschwenderischen Vaters, der Sachsen in den Staatsbankrott führt, von Haus aus mittellos, soll es an seinem neuen Wirkungsort an nichts fehlen. An die 700000 Gulden beträgt die Mitgift, die Marie Christine in die Ehe einbringt – es ist die höchste Summe, die jemals einer habsburgischen Prinzessin gewährt worden ist.

Auf dem Gelände des Burgschlosses wird für das junge Paar ein eigenes Palais errichtet (das später den Namen Theresianum führen wird); der zweistöckige Bau im Stil des Wiener Frühklassizismus enthält neben den Wohnräumen auch Bibliothek, Waffensammlung und Ahnengalerie. Ziergärten werden angelegt, natürlich Stallungen und eine überdachte Reitschule, Unterkünfte für die Schloßgarden, sogar ein Theater und – nicht zu vergessen! – eine Reihe von Kabinetten, die die Kunstsammlung des Hausherrn aufnehmen sollen. Doch davon später, denn das ist bereits die Urgeschichte der Albertina …

Der Einzug des Statthalterpaares in Preßburg gestaltet sich festlich: Die Magnaten und der Klerus der Stadt sowie die Beamten der Hofkammer bereiten Albert und Marie Christine ein herzliches Willkommen. Um die Zufahrt zum Schloß zu erleichtern, hat man eigens die alte Befestigungsmauer durchbrechen lassen. Auffallend auch die extreme Breite der Marmortreppen: Die Pferdenärrin Maria Theresia soll – laut Volksmund – die Angewohnheit gehabt haben, bei ihren häufigen Besuchen im Schloß das obere Stockwerk hoch zu Roß zu erklimmen …

»Meine Frischvermählten sind in Preßburg überglücklich!« schreibt die Kaiserin in einem Brief an eine ihrer Vertrauten, und ihrer Tochter Marie Christine, die sich an das neue Domizil erst noch gewöhnen muß, macht sie mit den Worten Mut: »Alle Welt zeigt sich entzückt von Preßburg, man sieht nur breite Mäuler.« Auch rät sie ihr zu Ausfahrten durch Stadt und Land: »Ihr tut recht daran, Euch am ersten Mai öffentlich zu zeigen; das macht immer einen guten Eindruck.«

Wann genau Herzog Albert mit dem Erwerb und systematischen Sammeln von Kunstwerken beginnt, ist schwer zu datieren. Den ersten Hinweis liefert das Tagebuch des aus Hessen stammenden und seit 1736 in Paris ansässigen Kupferstechers und Kunsthändlers Johann Georg Wille, der ab August 1768 laufend über nach Preßburg adressierte Lieferungen zeitgenössischer Stiche Buch führt. Alberts Kunstsinn paart sich hierbei aufs schönste mit den Interessen seiner Gemahlin, die selber eine passionierte Malerin ist, ja vor ihrer Eheschließung sogar ganze Zimmerausstattungen in Schönbrunn mit ihren Handzeichnungen bereichert hat.

Richtig in Schwung kommt Herzog Alberts Sammeltätigkeit mit dem Auftrag, den er 1774 dem kaiserlichen Gesandten in Venedig, Graf Jacopo Durazzo, erteilt: Der Siebenundfünfzigjährige, der zehn Jahre lang die Wiener Hoftheater geleitet (und nach seiner Heimkehr nach Italien unter anderem Mozart zu Besuch gehabt) hat, soll ihm eine möglichst vollständige Kollektion zeitgenössischer italienischer Kupferstiche beschaffen. Durazzo, übrigens derselben Freimaurerloge angehörend wie Albert, unterzieht sich seiner Aufgabe mit geradezu fieberhaftem Fleiß: Binnen zwei Jahren hat er an die 30 000 zum Teil erlesenste Stiche beisammen, dazu die Lebensläufe und Werkverzeichnisse von 1400 Künstlern, sowohl chronologisch wie nach den diversen Schulen aufgegliedert. Am 4. Juli 1776 erfolgt in Venedig die feierliche Übergabe: Es ist der Höhepunkt der knapp siebenmonatigen Italienreise, die Herzog Albert und Gemahlin Marie Christine des weiteren auch nach Ferrara, Bologna, Turin, Florenz, Rom und Neapel führt. Man ist inkognito unterwegs, nur zwei Adjutanten und zwei Hofdamen begleiten das Statthalterpaar.

Wie stolz Herzog Albert auf seine »Beute« ist, die ihm Graf Durazzo im Palazzo Loredan, dem Sitz der kaiserlichen Gesandtschaft in Venedig, ausfolgt, belegt jene Aquarellminiatur des Wiener Hofmalers Friedrich Heinrich Füger, die das Wiedersehen der nach Wien Zurückgekehrten mit Maria Theresia im Bild festhält: Schwiegersohn und Tochter führen der tiefbeeindruckten Kaiserin ihren Schatz vor, der im Anschluß daran an seinen Zielort Preßburg geschickt wird. Im Obergeschoß des Schlosses sind die für die Aufbewahrung der Bilder vorgesehenen Räumlichkeiten hergerichtet – sie werden dereinst den Grundstock der Wiener Albertina bilden …

Auch, als Herzog Albert nach zehnjährigem Wirken in Preßburg dem Ruf folgt, die Statthalterschaft in Brüssel anzutreten, setzt der inzwischen Einundfünfzigjährige seine Sammeltätigkeit in großem Stil fort: Allein in der Zeit von 1783 bis zu seinem Tod im Jahr 1822 wird es ein Gesamtbetrag von knapp 1,3 Millionen Gulden sein, den der Ahnherr der Albertina für den Erwerb von Kupferstichen und Handzeichnungen aufwendet. Daß davon – verursacht durch eine Vielzahl sowohl politisch wie verkehrstechnisch bedingter Verluste – nur ein verschwindend geringer Teil in den Bestand der Wiener Albertina Eingang finden wird, mindert nicht die außerordentliche Bedeutung der zwischen 1766 und 1780 in Preßburg angelegten Sammlung: Von hier, den Kunstkabinetten des kaiserlichen Statthalters, hat das Unternehmen seinen Ausgang genommen. Wie aber gelangt der mittlerweile unermeßlich reiche Schatz nach Wien, und vor allem: Wie gelangt er an seinen endgültigen Standort, in die künftige, nach ihrem Begründer benannte Albertina?