Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Mit Weltenbummler Dietmar Grieser zu den bekannten und unbekannten Schauplätzen der Musik Aus dem Inhalt: Tosca und die Terroristen Maria Callas – Wiedergeburt einer antiken Göttin? Franz Schubert und die Forellen von Steyr Pro und kontra Wienerlied Richard Wagners letzte Liebe "So leb denn wohl, du stilles Haus …" Wer war die "echte" Lili Marleen? Elvis Presley und sein "Muss i denn …" Finger weg von Heidschi Bumbeitschi! Der Vetter aus Sumatra Kritikerkrieg um Friedrich Gulda Mit zahlreichen Abbildungen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dietmar Grieser

Schönist die Welt

Schauplätze der Musik

Mit 36 Abbildungen

Für Herta

Bildnachweis

Alle Abbildungen stammen aus dem Archiv des Autors bzw. dem Archiv des Amalthea Verlages mit Ausnahme der folgenden: akg-images/picturedesk.com (24), Wikimedia Commons/Anzi9 (26), Shih (31, 35, 38, 241), IMAGNO/Österreichische Nationalbibliothek (60, 154), IMAGNO/Ullstein Bild (73, 199), Wikimedia Commons/Gerdfoto (87), Fritz Fischer (108), SZ Photo/SZ-Photo/picturedesk.com (118), Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth (137), IMAGNO/Wien Museum (143), Wikimedia Commons/Pinzgauer (169), Hugo Wolf-Museum Perchtoldsdorf/Foto Günter Menzl (176), Hans Enzwieser/Süddeutsche Zeitung Photo (181), Alban Berg Stiftung Wien (210), IMAGNO/Barbara Pflaum (219), IMAGNO/Franz Hubmann (223), Gemeindemuseum Absam (227), Familie Böhm (245, 248)

Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at

© 2017 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehalten

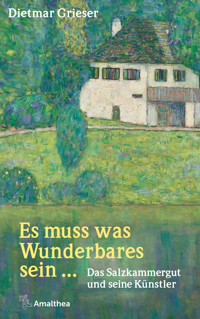

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEATUmschlagabbildung: Auguste Hirsch, »Kalliope unterrichtet den jungen Orpheus in der Musik«, 1863, Öl auf Leinwand © akg-images/picturedesk.comHerstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11,15/14,9 pt New Caledonia

Printed in the EU

ISBN 978-3-99050-096-5

eISBN 978-3-903083-71-4

Inhalt

Vorwort

privatissime I

Mutters Traum

Erinnerungen zwischen Leobschütz,Zweibrücken und Wien

drammatico

Dopo la scena

Freie Fahrt für Musiktouristen!

Eins zu eins

Tosca und die Security

Butterfly hat überlebt

Von Nagasaki nach London

Hoher Besuch

Tausendsassa Albert Lortzing

arioso

Die Welt des Leo Slezak

Ein Müllerssohn aus Mährisch-Schönberg

Wiedergeburt einer Göttin

Ein Tag mit Commendatore Giovanni Battista Meneghini

cantabile

»Schläft ein Lied in allen Dingen …«

Von Franz Schubert bis Elvis Presley

»So leb denn wohl, du stilles Haus …«

Raimund und das Köhlerlied

Ist das Wienerlied noch zeitgemäß?

Vom »Kleinen Café« bis zum »Herrgott aus Staa«

maestoso

Für Elise recte Therese

Die Katastrophe von Walkersdorf

»Für dich erblühend in Wonne …«

Das Blumenmädchen von Bayreuth

Die heitere Stadt

Johannes Brahms und seine Wahlheimat Wien

»Aufhören, das ist ja furchtbar!«

Gustav Mahler in Iglau

addolorato

Die Todesschüsse von Mittersill

Gedenkblatt für Anton Webern

Das »Winterklavier«

Hugo Wolf in Perchtoldsdorf

»Nimm dich in Acht, Junge!«

Fritz Wunderlich, der Weltstar aus der Provinz

leggiero

Die Kalorienkönigin

Emmerich Kálmán und Maria Pervich

Radio Belgrad, 21.57 Uhr

Die Geschichte von Lili und Marleen

Die Zither nahm er mit ins Grab

Anton Karas und Der Dritte Mann

appassionato

Saison am Ossiachersee

Alban Berg und seine Tochter Albine Scheuchl

Wiener Affären

Ein Premierenstreik, eine Watschen und ein Furz

quodlibet

Genie und Ketzer

Der Tiroler Geigenbauer Jacob Stainer

Goldner Klang in dunkler Zeit

Das Wiener Neujahrskonzert

Mozart schlägt Beethoven

Zu Besuch beim Enzesfelder Bücherflohmarkt

Der Opernbus

Von Pressburg bis New York

privatissime II

»Kommst du morgen wieder?«

Dank an meine Musiker

Textnachweis

Personenregister

Vorwort

Ob es der »höchste Fels« ist, von dem Franz Schubert die Liebesklage des Hirten »ins tiefe Tal« hallen lässt, ob Gustav Mahler am Schreibtisch seines Komponierhäuschens, über der Partitur der 3. Symphonie brütend, Note an Note reiht, oder ob der G. I. Elvis Presley in einem versteckten Winkel seiner hessischen Kaserne die amerikanische Version des alten deutschen Volksliedes Muss i denn … fürs Radio übt – jedwede Spielart musikalischen Schaffens ist den Bedingungen von Raum und Zeit unterworfen. Hier der nüchterne Probensaal eines Symphonieorchesters, dort die mit Veilchen und Lotosblumen ausstaffierte Fantasielandschaft des Mendelssohn-Bartholdy-Liedes Auf Flügeln des Gesanges oder auch das Kinderzimmer von anno dazumal, wo die genervte Mutter ihr Gschrapperl mit islamophoben Drohungen in den Schlaf »singt«. Und haben wir es mit einer Oper oder einem Musical zu tun, deren »Handlung« an einem konkreten (oder auch fiktiven) Ort »spielt«, stellt sich erst recht die Frage nach dem Schauplatz des Geschehens. »Dich, teure Halle, grüß’ ich wieder«, singt die Landgräfin Elisabeth in Wagners Tannhäuser. Wir wissen, es ist die (auch als Zufluchtsort Martin Luthers berühmt gewordene) Wartburg. Aber wo (wenn überhaupt) haben wir uns jene erbärmliche Hütte vorzustellen, aus der Ferdinand Raimund und sein Liedschreiber Wenzel Müller die arme Köhlerfamilie im Alpenkönig und Menschenfeind vertreiben lassen: »So leb denn wohl, du stilles Haus«?

Theodor Fontanes berühmtes Wort vom »weiten Feld« trifft auch auf die Topografie der Musik zu: Dem Spurensucher steht die ganze Welt offen. Nur ein paar Beispiele: Welchen Umständen verdankt Wien den Ruhmestitel »Welthauptstadt der Musik«? Wieso ist Italien das Mutterland der Arie und Sevilla der Ort mit den meisten Opernsujets? Wird in Südkärnten mehr gesungen als an der Westküste Norwegens?

In der Synagoge von Czernowitz hat – viele Jahre vor seinem Triumph mit dem Filmschlager Ein Lied geht um die Welt – Joseph Schmidts Sängerlaufbahn begonnen, im Studio des Militärsenders Radio Belgrad der Siegeszug des Soldatenliedes Lili Marleen. Nicht auf einer Japanreise hat sich Puccini mit dem Butterfly-Stoff angefreundet, sondern als Besucher einer Schauspielaufführung im Londoner Duke of York Theatre. Wo und unter welchen Umständen hat Anton Webern, Hugo Wolf und Fritz Wunderlich ihr tragisch-früher Tod ereilt? An einigen solcher Schauplätze – von Beethoven bis Gulda, von Tosca bis Parsifal, von der Geigenbauerwerkstatt des »österreichischen Stradivari« Jacob Stainer bis zum Heurigenbankerl des Dritter-Mann-Komponisten Anton Karas – wollen wir uns im Folgenden ein wenig umsehen. Und ein ganz klein wenig auch in den eigenen musikalischen »Anfängen« des Autors.

privatissime I

Mutters Traum

Erinnerungen zwischen Leobschütz, Zweibrücken und Wien

Immer seltener hört man, wenn in der warmen Jahreszeit die Fenster zur Straße hin geöffnet oder angelehnt sind, Hausmusik nach außen dringen. Ich bleibe dann gern für ein paar Augenblicke stehen, versuche die Quelle zu orten, richte Blick und Gehör auf die betreffende Wohnung und vergewissere mich, dass es nicht doch »nur« Radio, Fernseher oder CD-Player sind, die da ihr Programm abspulen. Erst an den freiwilligen oder unfreiwilligen Wiederholungen, den Unterbrechungen und den fallweise falschen Tönen erkenne ich, dass da tatsächlich eine oder einer am Klavier sitzt und übt.

Worauf mein Ohr vor allem aus ist, ist das Geklimper der Halbwüchsigen, die – sei es aus eigenem Antrieb, sei es auf Geheiß ihrer Eltern – vom Klavierunterricht heimgekehrt sind und nun das Erlernte »nachspielen« oder sich auch an Neuem versuchen, bis sie nach Ablauf einiger Monate oder auch Jahre so weit sind, ihren Mozart, Händel oder Bach fehlerfrei zu exekutieren – zur eigenen Freude, zur Freude ihrer Nachbarn und insbesondere zur Freude solcher Leute wie mich, die sich dadurch an jene fernen Zeiten erinnert fühlen, da es in Familien wie der meinigen zum guten Ton gehörte, ein Instrument zu erlernen.

Hans Rudolf, der älteste von uns drei Brüdern, hatte sich für die Geige, Helmut, der Mittlere, für die Blockflöte entschieden, ich, der mit Abstand Jüngste, dem Beispiel meiner recht musikalischen Mutter folgend, fürs Klavier. Während unser amusischer Vater sich damit begnügte, am Heiligen Abend mit seiner krächzenden Stimme das Stille Nacht anzustimmen, um ansonsten, wenn in seiner Umgebung musiziert wurde, verschreckt das Weite zu suchen, verfolgte Mutter ein klares Ziel: Ihr schwebte vor, ihre drei Söhne zu einem Trio zusammenzuschweißen, das – unter ihrer Führung – ein passables Niveau erlangen und vor den Verwandten und Bekannten mit Hauskonzerten würde brillieren können.

Leider ging ihr Plan nicht auf: Über ein paar gemeinsam einstudierte Liedchen kamen wir nicht hinaus: Hans Rudolf, der Erste unter den Kapitulanten, tauschte seine Geige gegen einen Modellbaukasten für Papierflugzeuge aus, während Helmut (der nach dem Abitur folgerichtig Gartenarchitektur studierte) seine Flöte an einen Mitschüler verscherbelte, um von dem Erlös Blumensamen zu kaufen und im elterlichen Garten sein erstes eigenes Beet anzulegen. Mutters letzte Hoffnung war ich. Wenigstens ihr Jüngster sollte sie, die es selber zu fehlerfreiem Spiel so virtuoser Stücke wie Sindings Frühlingsrauschen gebracht hatte, nicht enttäuschen, damit wir zwei eines Tages ein herzeigbares Paar im vierhändigen Klavierspiel abgeben würden.

Dass es auch dazu nicht kam, lag weniger an mir als an meiner Lehrerin. Der Grund allen Übels war, dass unsere Familie zu jener Zeit in einer Kleinstadt lebte (Leobschütz im damaligen Oberschlesien), wo jeder jeden kannte, was die allgemeine Bewegungsfreiheit empfindlich einschränkte. Der Schulranzen musste bei dem Lederwarenhändler gekauft werden, mit dem Mutter um drei Ecken verwandt war, fürs tägliche Brot kam nur der Bäcker in Betracht, mit dessen Sohn ich die Schulbank teilte, und den Friseur zu wechseln, der schon unserem Großvater das Haar geschnitten und den Bart rasiert hatte, wäre einer Kränkung gleichgekommen, die keiner von uns riskieren mochte.

Zu allem Unglück waren meine Eltern mit einer Familie befreundet, deren einzige Tochter Klavierstunden gab. Die Zängers wohnten am Stadtrand, mindestens einmal im Monat waren wir bei ihnen in der sogenannten »Siedlung« zu Besuch. Ihr Häuschen war von einem obstreichen Garten umgeben, von dessen Erträgen auch wir profitierten, und was wir nicht an Ort und Stelle verzehrten, bekamen wir als Gastgeschenk mit. Tochter Ruth, Anfang 40 und keine Schönheit, auch leicht behindert (worüber jedoch kein Wort gesprochen werden durfte), saß bei unserer Kaffeetafel immer ein wenig abseits, beteiligte sich kaum an der Unterhaltung. Man begegnete ihr auch nie in der Stadt, sie war wohl immerzu daheim, galt als schrullige alte Jungfer, von der sich niemand vorstellen konnte, dass sich ein Mann für sie interessieren würde. Was ihrem Leben dennoch einen Schimmer Glanz verlieh, war das Klavierspiel. Schon, wenn man sich dem Zänger-Haus näherte und vor dem Vorgärtchen eintraf, hörte man aus dem Hausinneren die Akkorde perlen, und wenn man Fräulein Zänger nach Aufhebung der Kaffeetafel gut zuredete, zeigte sie sich auch gern bereit, ein paar Kostproben ihres Repertoires zum Besten zu geben. Ich erinnere mich gut: Ruth Zänger war eine Meisterin ihres Fachs, sie spielte hervorragend, und unter unserem Beifall blühte sie förmlich auf. Besonders begeistert war ich, waren doch meine Mutter und ich gerade erst übereingekommen, nach einem Klavierlehrer für mich Ausschau zu halten. Was lag da für die stolze Mutter unserer Künstlerin näher, als ihre Tochter ins Gespräch zu bringen? Jeder Gedanke, einen anderen Klavierlehrer als sie in Erwägung zu ziehen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen: Nie würden es uns die lieben Zängers verzeihen, wenn wir zur Konkurrenz gingen!

Noch in der folgenden Woche begann der Unterricht. Jeweils montags und donnerstags machte ich mich gegen 16 Uhr auf den Weg in die Siedlung – stets die von meinem Vater ausrangierte Aktentasche unterm Arm, in der sich die von Fräulein Zänger ausgewählten Noten befanden sowie ein Briefumschlag mit dem vereinbarten Stundengeld. Manchmal gab mir Mutter auch ein kleines Geschenk für meine Lehrerin mit: Sie liebte Katzenzungen und Eierlikörpralinen, überhaupt alles Süße, und ich wunderte mich nur, dass nichts davon bei ihr »anschlug«: Sie war zaundürr, und obwohl sie stets hochgeschlossene Kleider trug, war unschwer zu erkennen, dass sie nicht einmal ansatzweise jene »formschöne Büste« besaß, zu deren Entfaltung im Anzeigenteil der von meiner Mutter abonnierten Illustrierten Hausschatz allerlei Wundermittel angepriesen wurden.

Auch Fräulein Ruths Finger waren dürr und knöchern, was ich sehr bald zu spüren bekam, so oft ich einen falschen Ton anschlug, und damit bin ich auch schon beim Thema: Meine Klavierlehrerin war ungeduldig, verlor in einem fort die Nerven, haderte mit meinem musikalischen Ungenügen und schlug bei jedem Patzer zornentbrannt zu (was sich noch steigerte, wenn ich ihren Hieben auszuweichen versuchte). Sollte ich auch nur über das kleinste bisschen Musikalität verfügen, trieb es mir Fräulein Zänger durch ihre harsche Unterrichtsmethode systematisch aus – mit der Folge, dass ich noch im Verlauf des ersten Monats resignierte und verzagt aufgab. Von meinem Unvermögen überzeugt und von meiner Lehrerin entmutigt, widersetzte ich mich auch den flehentlichen Bitten meiner Mutter, es vielleicht doch mit einem anderen, sanfteren und verständnisvolleren Lehrer zu versuchen, und sattelte ersatzweise auf andere Hobbys um: aufs Briefmarkensammeln und aufs Tischtennisspiel.

Muss ihre Pläne vom »Grieser-Quartett« begraben: die Mutter des Autors

Beides verschaffte mir in der Tat die bis dahin so schmerzlich entbehrten Erfolgserlebnisse, und je stärker meine Briefmarkensammlung wuchs und je öfter ich meine beiden Brüder beim Pingpong bezwang, desto entschlossener wich ich fortan beim Betreten des Wohnzimmers dem Klavier aus. Der musikalische Teil meiner Sozialisation (ich vermeide die noch schrecklichere Vokabel Musikalisation) hatte ein jähes Ende gefunden, und dabei sollte es bleiben. Erst als mich Jahre später meine Mutter, eine eifrige Konzertbesucherin, zu der einen oder anderen Veranstaltung im Leobschützer Stadtsaal mitnahm, löste sich meine Pianophobie nach und nach auf, und ich wuchs, nun also vom aktiven ins passive Fach wechselnd, zu einem aufmerksamen, ja verständigen Zuhörer heran. Zu meinem eigenen Erstaunen erkannte ich, dass ich entgegen Fräulein Zängers fester Überzeugung keineswegs unbegabt war, sondern meine Musikalität sich auch ohne eigene Beherrschung eines Instruments zur Entfaltung bringen ließ.

Um diesen Prozess in Gang zu halten, musste allerdings erst einmal der Krieg zu Ende gehen, nach der Vertreibung aus dem Osten und der Flucht in den Westen wieder Normalität in unser Leben einkehren. Diese Normalität hatte einen Namen, und der lautete: Zweibrücken. Die Kleinstadt an der Grenze zwischen Saarland und Pfalz, die nun nach 1945 unsere neue Heimat wurde, hatte in etwa die gleichen Dimensionen wie Mutters inzwischen polnisch gewordener Geburtsort Leobschütz, und auch in punkto Musikleben waren die beiden Orte einander ähnlich. In der nach dem Bombenkrieg wiederaufgebauten Zweibrücker Pfarrkirche Zum heiligen Kreuz wurde das gleiche Meerstern, ich dich grüße gesungen wie in der Leobschützer Pfarrkirche Maria Geburt, und der Musikunterricht an den beiden Gymnasien blieb da wie dort aufs gemeinsame Singen beschränkt, wobei Professor Eicher, unser Zweibrücker Lehrer, zwar besonders liebenswürdig, aber auch besonders träge war und jede sich bietende Gelegenheit nützte, seine Stunde ausfallen zu lassen.

Wie es unter Halbwüchsigen Usus ist, jubelten wir dummen Buben über jegliche Verkürzung des Unterrichts, protestierten also auch nicht gegen Professors Eichers lasches Berufsethos, obwohl es mir, selber bis in den letzten Knochen unsportlich, lieber gewesen wäre, es fiele der mir verhasste Turnunterricht aus.

Ich wüsste heute nicht mehr zu sagen, wann und dank welcher Umstände ich nun mehr und mehr den Drang verspürte, meinen musischen Defiziten jener Jahre ein Ende zu setzen und am Kulturleben unserer Stadt teilzuhaben. Vielleicht war es nur ein Ausfluss der mir eigenen allgemeinen Bildungsbeflissenheit, vielleicht auch – passionierter Zeitungsleser, der ich schon in jungen Jahren war – die Lektüre der in unserem Blättchen erscheinenden Konzertkritiken oder die Initiative eines meiner Mitschüler: Ich begann jedenfalls, mich für den Zweibrücker Kulturbetrieb zu interessieren.

Allzu viel gab es ja nicht: Bis zum Bau der neuen Festhalle in der Rosengartenstraße mussten sich die Zweibrücker Konzertbesucher mit Provisorien wie der ehemaligen Alleeschule und der Turnhalle des Mädchengymnasiums begnügen. Nicht in Betracht kamen für mich die Festsäle der großen Gastwirtschaften, in denen Kapellmeister Toni Brückner, Vater meines engsten Freundes Hans Gert, zum Tanz aufspielte: Obwohl ich gerade – und durchaus mit Erfolg – den Abschlussball der örtlichen Tanzschule Schöneberger absolviert hatte, stand mein Sinn nicht nach Foxtrott, Linkswalzer und Tango, sondern nach E-Musik, nach Klassik.

Dafür war das »Pfalzorchester« zuständig. Sechs Mal im Jahr gastierte die in der Chemie-Metropole (und Geburtsstadt des späteren Bundeskanzlers Helmut Kohl) Ludwigshafen ansässige Philharmonie in unserer Stadt. Ach, besäße ich doch noch den Programmzettel von einst, als ich zum ersten Mal – mit verbilligter Schülerkarte – in einem der hinteren Ränge der Zweibrücker Festhalle saß und dem Klang »unserer« Philharmoniker lauschte! Es war mein Erweckungserlebnis … Nur die Namen zweier Maestri, die zu meiner Zeit an der Spitze des Pfalzorchesters standen, habe ich mir gemerkt (und auch das nur, weil ich ihnen viele Jahre später als Gastdirigenten an der Wiener Staatsoper wiederbegegnete): Bernhard Conz und der gebürtige Österreicher Otmar Suitner. Ja, die Welt ist klein, auch die Musikwelt.

Weniger Zugang fand ich während meiner Gymnasiastenzeit zu der mir gleichfalls fremden Gattung Oper. In diesem Punkt war ich auf die Gastspiele des in der 55 Kilometer von Zweibrücken entfernten Fußballhochburg Kaiserslautern ansässigen Pfalztheaters angewiesen – einer Dreispartenbühne, die allerdings nicht über mittleres Provinzniveau hinauskam (was sogar ein Anfänger wie ich bemerkte). Mein »Einstieg« war – ich werde es nie vergessen – eine Carmen, aus deren Ensemble eine stark hinkende Choristin hervorstach. So oft der Chor die Bühne betrat, lauerte ich schon – boshaft, wie es nur ein Flegel von 16 Jahren sein kann – auf die Ärmste mit dem Gehfehler. Sie konnte noch so oft ihr Kostüm wechseln, und egal, ob sie von rechts oder von links, von hinten oder von vorn die Szene betrat – ich hatte nur Augen für sie: Schau-schau, da ist sie wieder, die Hinkende. Mein Bedarf an Oper war damit auf längere Sicht gedeckt. Es brauchte etliche Jahre, bis ich mich zu der Sparte Musiktheater bekehren ließ. Und es brauchte dazu vor allem eines: Wien.

Übrigens verlief dieser Lernprozess keineswegs übergangslos, und das hing mit einer damals berühmten (und noch heute in allen Lexika verewigten) Sängerin zusammen, die ich vom Pfalztheater her kannte und die ich nun, viele Jahre später, bei meiner ersten Wiener Zauberflöte wiedersah: Erika Köth. Sie sang die Königin der Nacht, und sie sang sie so unübertrefflich, dass ihr auch das verwöhnte Wiener Opernpublikum mit Ovationen huldigte. Und ich mittendrin – ich, ihr ehemaliger Landsmann! Mein Stolz kannte keine Grenzen … Ja, auch so kann man zum Fan werden. Keines ihrer Wiener Gastspiele ließ ich nunmehr aus, in der pfälzischen Domstadt Speyer, wo die gefeierte Mozart- und Richard-Strauss-Interpretin 1989 nur 62-jährig starb, pilgerte ich an ihr Grab, und auch von der Erika-Köth-Straße, die ihr nach ihrem Tod die Stadt München gewidmet hat, schoss ich bei einem meiner Aufenthalte in der Bayern-Metropole ein Bild.

Doch zurück ins Jahr 1957. Als 23-Jähriger war ich in der Welthauptstadt der Musik gelandet. Dass ich in Wien auf Dauer, ja auf Lebenszeit Fuß fassen würde, zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht ab. Aber eines wurde mir sehr rasch klar: Bei dem gigantischen Musikangebot dieser Stadt würde ich Frischling nicht abseits stehen können. Wie in einem Rausch aus Heißhunger und aufgestautem Nachholbedarf packte ich alles, was nur möglich war, in die für meinen Wien-Aufenthalt veranschlagten vier Monate hinein: Kaum ein Abend ohne Theater oder Konzert. Wie war es nur möglich, dass mir von einem Tag auf den anderen dies alles offenstand? Konzerthaus und Musikverein, Raimund Theater und Volksoper, Staatsoper und Theater an der Wien. Und und und. Aber diese unendliche Geschichte erzähle ich vielleicht ein anderes Mal.

drammatico

Dopo la scena

Freie Fahrt für Musiktouristen!

»Prima la musica, dopo le parole« – oder doch eher umgekehrt? Darüber streiten Komponist und Dichter in Richard Strauss’ Konversationsstück Capriccio, und auch Theaterdirektor La Roche, Souffleur Taupe und das gastgebende gräfliche Geschwisterpaar mischen bei dem Disput um den Vorrang von Wort oder Ton nach Kräften mit. Da wundert es einen nicht, wenn vor lauter Rechthaberei ein drittes und ebenfalls wichtiges Element jeglicher Musikdarbietung unter den Tisch fällt: »la scena«. Insbesondere dann, wenn es sich bei dem Werk um ein Bühnenstück handelt, kann es weder den Mitwirkenden noch dem Publikum gleichgültig sein, vor welchem Hintergrund das Geschehen abrollt: an welchem Ort, in welchen Kulissen, in welchem Szenenbild.

Ob Oper, Operette oder Musical – ein jedes hat seine Schauplätze. Egal, ob der »Ort der Handlung« eigens für das betreffende Werk ersonnen oder aber von dessen literarischer Vorlage übernommen worden ist, die Aufführung braucht ein schlüssiges Bühnenbild, und sei dieses – wie nicht selten bei dem zu extremen Lösungen neigenden Regietheater neuerer Zeit – auch noch so »verfremdet« oder auf den Kopf gestellt. Der Programmzettel listet sie der Reihe nach auf: zuerst die Namen des Komponisten und des Textautors, sodann die Personen der Handlung samt Bezeichnung der Stimmgattung, schließlich »Ort und Zeit«. Prima la musica, dopo le parole, poi le personaggi e infine luogo e periodo. Regisseur, Bühnenausstatter und Kostümbildner, Dirigent und Sänger – sie alle müssen wissen, wann und wo das Werk, das sie auf die Bühne stellen wollen, spielt, und den gleichen Anspruch stellt das Publikum.

Aida, so weiß auch der blutigste Laie, entführt uns ins Ägypten der Pharaonen, Richard Wagners Meistersinger ins Nürnberg des 16., La Traviata ins Paris des 19. Jahrhunderts – alles Schauplätze, die leicht erreichbar sind. Ist es da so abwegig, wenn es den Opernfreund – überhaupt, wenn er zu den Unternehmungslustigen zählt – danach drängt, das Bühnen-Ägypten, das Bühnen-Nürnberg oder das Bühnen-Paris an Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen, sobald sich ihm auf Reisen die Gelegenheit dazu bietet: zum Theatererlebnis das Erlebnis der (heutigen) Wirklichkeit? Welch spannende Vergleiche zwischen dem Kunstwerk und dem »Original«! Nicht beckmesserisch, notabene, sondern frei von jeder Pedanterie, einzig von dem Wunsch beseelt, ein klein wenig vom Atmosphärischen seiner Lieblingsoper einzufangen – auch auf die Gefahr hin, nach so vielen Jahren oder Jahrhunderten, die seit der Entstehung des Werkes verstrichen sind, von den begehrten Örtlichkeiten und/oder Räumlichkeiten kaum noch etwas vorzufinden.

Nicht, dass sich unser Opernenthusiast von seinem Lokalaugenschein ein besseres Verständnis des betreffenden Werkes verspräche, tiefere Einsichten in dessen Sinn. Vielleicht hat Marcel Proust ja übertrieben, als er an einer Stelle seines Hauptwerks Auf der Suche nach der verlorenen Zeit schrieb: »Hätten meine Eltern mir erlaubt, den Schauplatz eines Buches, das ich las, selber aufzusuchen, so hätte das meiner Meinung nach einen unschätzbaren Fortschritt in der Eroberung der Wahrheit bedeutet.«

Nein, es ist viel einfacher, es ist die (von den strengen Puristen belächelte) Lust des Aficionados, dem Milieu des geliebten Werkes »an Ort und Stelle« nachzuspüren. Man mag ihn sentimental nennen, den »Kulturtouristen«, mag ihn billiger Äußerlichkeit zeihen, sein Tun als infantile Steineklopferei verurteilen, als unzulässigen »Faktencheck«. Und doch: Nichts davon wird ihn – nur als Beispiel – auf seiner Urlaubsreise nach Andalusien davon abhalten können, den eingeplanten Sevilla-Aufenthalt dazu zu nutzen, die diversen Carmen-, Barbier- und Figaro-Schauplätze aufzusuchen, und sei es nur mit den Mitteln der Vorstellungskraft und der Erinnerung.

Wieso sollte es dem Tannhäuser-Fan verwehrt sein, im Zuge seiner Thüringen-Reise an einer Führung durch die Wartburg teilzunehmen? Wieso sollte, wer in den Maskenball vernarrt ist, bei einem Boston-Stopp seiner USA-Tour nicht den Fremdenführer fragen dürfen, was in den drei Jahrhunderten seit der Entstehung der Verdi-Oper aus dem historischen Gouverneurspalast und dem berühmten Gerichtssaal geworden ist? Könnte es nicht reizvoll sein, sich auf einer Spanien-Bergwanderung nach jenem Pyrenäendorf Camprodon durchzufragen, in dessen Umland Eugen d’Albert seine Oper Tiefland angesiedelt hat?

Weitere Beispiele gefällig? Verdis Rigoletto führt den Opernfan nach Mantua, Tschaikowskys Pique Dame nach St. Petersburg, Janáčeks Jenůfa in die mährische Heimat des Komponisten, Gershwins Porgy and Bess nach Charleston (South Carolina). Wer als kulturbeflissener Tourist die alten Fischerorte der englischen Ostküste durchstreift, darf dabei an Benjamin Brittens Peter Grimes denken; an Norwegens Stränden mag ihm das Hier steh ich treu dir bis zum Tod aus dem Fliegenden Holländerdurch den Kopf gehen und in den Weiten Schottlands die Wahnsinnsarie der Lucia di Lammermoor.

Damit wir uns klar verstehen: Keinem noch so begeisterten Donizetti-Verehrer ist zuzumuten, sich mit umständlichen Recherchen »in den Tiroler Bergen« (wie es in der Regieanweisung heißt) auf Die Regimentstochter einzustimmen. Und für das Verständnis von Alban Bergs Wozzek ist es ohne jeden Belang, ob Georg Büchner, auf dessen Drama Woyzeck die Oper von 1925 basiert, bei der »deutschen Garnisonstadt« der Spielhandlung an Darmstadt oder an Gießen gedacht hat. Müßig auch, klären zu wollen, ob das Benediktinerstift St. Othmar, das Wilhelm Kienzl als einen der Schauplätze seines Evangelimann gewählt hat, der Realität oder nur der Fantasie des Komponisten entsprungen ist. Anders Richard Strauss: Ein Finde-siècle-Landhaus am Grundlsee, wie es uns der Meister im 1. Akt des Intermezzo vorführt, mag auch heute noch zu finden sein, und über die möglichen Schauplätze des Rosenkavalier hat der Wien-Kenner Artur Hartlieb-Wallthor sogar ein ganzes Buch geschrieben.

Der weniger Mobile, der sich mit dem Studium von Landkarten und/oder Reiseliteratur begnügt, wird vielleicht seine Freude daran haben, die Lage jener kalifornischen Goldgräbercamps zu ermitteln, an denen Puccini sein Mädchen aus dem Goldenen Westen angesiedelt hat, oder jenen Küstenstreifen auf Sri Lanka zu orten, wo Georges Bizet seine Perlenfischer Beute machen lässt. Für Bajazzo-Reminiszenzen ist die Tourismusbehörde von Kalabrien zuständig, in der flandrischen Hafenstadt Brügge erfährt man alles über den historischen Hintergrund der Korngold-Oper Die tote Stadt, und in Jerusalem stehen jederzeit Fachleute bereit, auch die kompliziertesten Fragen zur Topografie der Salome zu beantworten.

Das alte Brügge, Schauplatz der Korngold-Oper Die tote Stadt

So viel zum Thema Musiktheater. Machen wir nun auch einen kleinen Abstecher zur Instrumentalmusik – an einen Ort, dem die dortige Heimatforschung nachsagt, er habe Franz Schubert zu einem seiner berühmtesten Werke inspiriert: dem Forellenquintett. Schubert ist 22 Jahre alt, als er sich im Sommer 1819 zum ersten Mal in Steyr aufhält – es ist der Geburtsort des Freundes Johann Michael Vogl. Der Musikmäzen Sylvester Paumgartner bietet ihm in seinem Haus am Stadtplatz Quartier an. »In Steyr«, so berichtet der Komponist nach Wien, »werde ich mich sehr gut unterhalten. Die Gegend ist himmlisch.« Die Gegend – das ist unter anderem der fantastische Höhenblick auf die Einmündung des Nebenflüsschens Steyr in die vier Mal längere Enns, die für ihren außerordentlichen Fischreichtum berühmt ist. Zu Hunderten, wenn nicht Tausenden tummeln sich die Regenbogenforellen in den Strudeln der sich dramatisch vereinigenden Gewässer – ein Naturschauspiel, das dem heutigen Besucher der drittgrößten Stadt Oberösterreichs verwehrt bleibt: Seit dem Jahrhunderthochwasser von 2002 ist der Fluss reguliert, der Fischbestand abgedrängt.

Noch vor dem Abschluss seines zweimonatigen Aufenthalts in Steyr nimmt Franz Schubert die Arbeit an einem viersätzigen Klavierquintett auf, in Wien wird er es vollenden, unter dem klingenden Namen Forellenquintett wird es in die Geschichte der Kammermusik eingehen. Drei Mal dürfen Sie raten, welches Erlebnis den Meister zu seinem Werk inspiriert haben mag.

Die dem Auftraggeber Sylvester Paumgartner gewidmete Originalhandschrift verbleibt in Steyr, gilt heute ebenso als verschollen wie das Autograf des vorausgegangenen Kunstliedes Die Forelle, der Vertonung eines Gedichtes des schwäbischen Lyrikers Christian Friedrich Daniel Schubart. Mit Letzterer verbinden sich übrigens schlüpfrige Spekulationen mancher Schubart- und auch Schubert-Biografen, die nicht der Versuchung widerstehen können, zwischen dem Angler »mit der Ruthe« (aus den ersten drei Strophen) und dem Mädchenverführer aus der Schlussstrophe gewisse Parallelen herzustellen. In den Anekdotenschatz der Musikgeschichte ist außerdem ein Missgeschick eingegangen, das den Komponisten bei der Anfertigung einer Kopie der Forelle für Freund Anselm Hüttenbrenner trifft: In seiner Zerstreutheit leert Schubert statt des Trockensandes den Inhalt des Tintenfasses übers Manuskript.

Doch zurück ins einstige Forellenparadies Steyr: Wie immer es sich tatsächlich mit dessen Rolle als Inspirationsquell zweier bedeutender Schubert-Werke verhalten mag – für den Musikfan ist und bleibt der Blick auf die dortige Flusslandschaft sowie auf das denkmalgeschützte »Schuberthaus« am Stadtplatz eine selbstverständliche Pflichtübung.

Der Zusammenfluss von Steyr und Enns: Inspirationsquell für Franz Schuberts Forellenquintett?

Wir wechseln zur leichten Muse über. Auch hier fehlt es nicht an von Librettist und Komponist vorgegebenen, über die halbe Welt verstreuten Schauplätzen: Lehárs Land des Lächelns spielt in Wien und Peking, seine Lustige Witwe in Paris, Der Zarewitsch in St. Petersburg und Neapel, Giuditta zum Teil in einem der nordafrikanischen Länder. Wenn Richard Tauber, Fritz Wunderlich oder Rudolf Schock ihr Schön ist die Welt (aus Franz Lehárs gleichnamiger Operette) von der Bühne schmettern, weiß jeder im Publikum, welche »Welt« da gemeint ist: einerseits die majestätische Entrücktheit des Tiroler Hochgebirges (2. Akt) und andererseits die verschwenderische Pracht eines alpinen Luxushotels (1. und 3. Akt). Fred Raymond bietet bezüglich der Maske in Blau San Remo und Argentinien an Handlungsorten auf; noch großspuriger ist Paul Abraham, der sich für Die Blume von Hawaii nicht mit einer Gouverneursvilla in der Inselhauptstadt Honolulu begnügt, sondern für den 3. Akt auch auf ein Chinalokal in Monte Carlo zurückgreift. Hinter dem geheimnisvollen Ort »Dingsda« (in Eduard Künnekes Operette Der Vetter aus Dingsda) verbirgt sich die indonesische Insel Sumatra, der »Badeort in der Nähe einer großen Stadt«, der im Regiebuch der Fledermaus als deren Schauplatz firmiert, ist unzweifelhaft (und nicht nur nach Meinung der dortigen Lokalpatrioten) Baden bei Wien, und Ralph Benatzky, der im Weißen Rössl noch den österreichischen Patrioten gibt, weist sich in Axel an der Himmelstür als profunder Hollywood-Kenner aus. Die Himmelstür, die sich dem verwegenen Reporter der Los Angeles Times öffnet, ist die Pforte zur Traumvilla des einem Verschnitt aus Garbo und Swanson nachempfundenen und 1936 von der jungen Zarah Leander im Theater an der Wien verkörperten Superstars Gloria Mills.

Dagegen nehmen sich Carl Zellers Vogelhändler, der seinen Geschäften in der Kurpfalz rund um Mannheim nachgeht, Leon Jessels Schwarzwaldmädel (der Titel sagt alles) oder Leo Falls Fideler Bauer, den es aus dem Salzkammergutdorf Oberwang in die Großstadt Wien verschlägt, geradezu bieder und bescheiden aus. Egal, wo auch immer es den von Nostalgie und Neugier angetriebenen Musikfreund hinzieht, in die nächste Nachbarschaft oder in die große weite Welt – möge die Übung gelingen!

Eins zu eins

Tosca und die Security

Im »Aldrovandi«, meinem Hotel im Nobelviertel der Villa Borghese, ist alles wie immer: Der Doorman trägt Gehrock und Zylinder, und auch der Chauffeur, der den Shuttle-Service zum Stadtzentrum abwickelt, würde sich nie mit einer jener albernen Zipfelhauben verunstalten, wie sie in den skandinavischen Ländern in Mode gekommen sind. Das vorweihnachtliche Rom kommt ohne penetrante Stimmungsmache aus. In Siena, damals vor zwölf Jahren, hatten sie mir noch ein Bäumchen ins Zimmer gestellt. Heute, im Zeichen des auch in Italien streng gehandhabten Tabakverbots, sind die Rauchmelder so hochentwickelt, dass sie schon beim Anzünden der kleinsten Kerze Alarm schlügen. »Natale« wird in der Ewigen Stadt betont cool gefeiert. Unter den Hotelbediensteten sind kaum noch Italiener: Der Oberkellner ist Rumäne, das Zimmermädchen kommt aus Bangladesch, der Gärtner aus Peru.

Auch der Anblick der bewaffneten Sicherheitskräfte, die vor sämtlichen öffentlichen Einrichtungen und insbesondere vor den diplomatischen Vertretungen postiert sind, lässt kaum Gemütlichkeit aufkommen: Carabinieri und Militär teilen sich den 24-Stunden-Job.

Dezember 2016, auch die Frontseiten der italienischen Zeitungen sind mit Berichten über das Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei und den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zugepflastert. Dass ich mir mit dem Phänomen Gewalt leichter tue als das Gros der ausschließlich auf Standard-Sightseeing programmierten Touristen, hängt mit meinem Reiseziel zusammen: Ich bin in Rom, um an diesen vier Tagen die Originalschauplätze der Puccini-Oper Tosca zu erkunden, und da sind in Textbuch wie in Partitur Mord und Totschlag das beherrschende Thema. In der in Echtzeit 18 und auf der Bühne gar auf zweieinhalb Stunden komprimierten Spielhandlung geht es derart martialisch zu, dass am Ende keiner der vier Protagonisten mehr am Leben ist: Der als Republikanerführer von seinen politischen Gegnern verfolgte Cesare Angelotti verübt im Augenblick seiner Verhaftung Selbstmord; sein Freund und Helfer, der Maler Mario Cavaradossi, wird gefoltert und hingerichtet; Polizeichef Vitello Scarpia, der »Tyrann von Rom«, stirbt an den Dolchstichen, die ihm die von ihm begehrte Sängerin Floria Tosca in höchster Not zufügt; und diese selbst stürzt sich am Gipfel ihrer Verzweiflung in die Fluten des Tiber. Ein Thriller fürwahr, Opern-Verismo pur.

Was Giacomo Puccinis Tosca von anderen Bühnenwerken unterscheidet: Es ist unter denen, die ich kenne, das einzige, dessen Schauplätze – Kirche, Adelspalast und Kerker – nahezu 1:1 der Wirklichkeit nachgebildet und bis zum heutigen Tag, also über zwei Jahrhunderte nach den fiktiven Ereignissen, vollständig erhalten geblieben sind. Für den Rom-Besucher, der der Nummer 10 in der Rangliste der meistgespielten Opern an Ort und Stelle nachspürt, bedeutet dies eine Kette von Wonnen der Wiedererkennung – es sei denn, er stieße sich daran, dass »alles« so offen und klar zutage liegt, seiner Fantasie zu wenig Spielraum bleibt für Unvorhergesehenes, für Geheimnis und Spekulation.

Exakt dem Ablauf der von dem französischen Dramatiker Victorien Sardou um 1885 ersonnenen, von den italienischen Librettisten Giuseppe Giacosa und Luigi Illica zum Operntext adaptierten und von Giacomo Puccini anno 1898 vertonten Bühnenhandlung folgend, beginne ich meinen Rundgang am Schauplatz des 1. Aktes: in der Kirche Sant’Andrea della Valle. Wir befinden uns mitten in der Altstadt von Rom; was anderwärts Fußgängerzone wäre, ist hier ein einziges Verkehrschaos, das durch die kurzgeschalteten Ampeln des Corso Vittorio Emanuele kaum zu entwirren ist. Die prachtvolle Architektur der Basilika, zu der auch Michelangelo sein Teil beigesteuert hat, ist ein hervorragendes Beispiel für den Übergang von der Spätrenaissance zum Hochbarock: Über 70 Jahre wurde daran gebaut. Die Höhe der Kuppel, die den einschiffigen Bau krönt, wird nur von der des Petersdoms übertroffen. Sebastian-Verehrer halten die alte Legende am Leben, an dieser Stelle seien die sterblichen Überreste des ersten Märtyrers von Rom gefunden und geborgen worden.

Bei Sonnenschein ist das Kircheninnere von mattem, honigfarbenem Licht erfüllt, für die von 7.30 bis 19.45 Uhr eingeschaltete Tonbandbeschallung hat man sanften Barockgesang ausgewählt. Der Kerzenstand ist von händischem Anzünden auf elektronischen Knopfdruck umgestellt, die in fünf verschiedenen Sprachen erhältlichen Andachtsbildchen kommen aus dem Automaten. Statt Informationsmaterial über die Baugeschichte von Sant’Andrea della Valle bietet die beim Eingang postierte Andenkenhändlerin ausschließlich religiöse Erbauungsliteratur an; an das ehemals in reicher Auswahl erhältliche Ansichtskartensortiment erinnert nur noch ein an die Wand geheftetes Werbeplakat, das ich selbst gegen ein kräftig erhöhtes Spendengeld wohl kaum abnehmen dürfte. Das Fehlen jeglichen Hinweises auf Tosca, deren 1. Akt an diesem heiligen Ort spielt, lässt auf bewusst strenge Trennung von Liturgie und Literatur schließen: Mit solch weltlichem Teufelszeug will man hier nichts zu tun haben. Dazu ist das Theater da, nicht ein Kirchenraum. Ich bleibe also mir selbst überlassen und meiner Fantasie, mir jenen Platz bei der Kanzel vorzustellen, wo Cavaradossi seine Staffelei aufgestellt hat und sein Madonnenbild malt, oder nach jener Seitenkapelle Ausschau zu halten, die dem Gefängnisausbrecher Angelotti als Proviantversteck und Fluchtweg gedient haben könnte. Nur der geschäftige Mesner (dessen Rolle sich für mich auf ewig mit der Erinnerung an den unvergleichlichen Carl Dönch der alten Wiener Tosca-Inszenierung verbindet) könnte konkrete Gestalt annehmen, würde ich für meinen Besuch von Sant’Andrea della Valle nicht einen x-beliebigen Zeitpunkt wählen, sondern einer der täglichen 9- beziehungsweise 19-Uhr-Messen beiwohnen.

Tosca, 1. Akt: die Kirche Sant’Andrea della Valle

Zu der Vormittagsstunde, da ich mich in Sant’Andrea della Valle aufhalte, ist es still in dem heimeligen Gotteshaus. In den Sitzreihen, wo ich Cavaradossis Begegnung mit seiner Geliebten, der Sängerin Floria Tosca, zu imaginieren versuche, erblicke ich nur eine Handvoll Betende; der junge Mann im Arbeitskittel, der sich vor dem Hochaltar zu schaffen macht, ist ein Fliesenleger, der mit ruhiger Hand ein paar der brüchigen alten Platten gegen neue austauscht. Und doch – das Thema Gewalt, das Puccinis Meisterwerk durch alle drei Akte beherrscht, bleibt auch an diesem heiligen Ort nicht gänzlich ausgespart: Mein Blick fällt auf eine Anschlagtafel, die den Besucher nicht nur zu gottgefälligem Verhalten im Kirchenraum, sondern auch zu tatkräftigem Einschreiten ermahnt, sollte er Zeuge eines Vorfalls werden, der nach Polizeieinsatz verlangt. Das Merkblatt ist schon ein wenig zerknittert und vergilbt: Hoffentlich ist die in großen Lettern angeführte Telefonnummer der nächstgelegenen Carabinieri-Station auf dem jüngsten Stand.

Auf dem jüngsten Stand sind die Sicherheitsvorkehrungen jedenfalls an der nächsten Station meines Tosca-Rundgangs, dem Palazzo Farnese (in dem der 2. Akt der Oper spielt). Vom berühmten Campo dei Fiori her, wo inzwischen die traditionellen Stände der Blumenhändler von der Billig-Konkurrenz der Textil- und Lederbranche bedrängt werden, nähere ich mich dem majestätischen Monumentalbau aus dem 16. Jahrhundert, der heute zur Gänze in französischer Hand ist und neben der Botschaft des großen EU-Partners auch dessen Archäologisches Institut und die Französische Schule beherbergt.

Hier zwecks Besichtigung Einlass zu finden, setzt ein kompliziertes Verfahren voraus: Noch von Wien aus und Wochen vor meiner Anreise bringe ich übers Internet meinen Antrag ein, zu einer der regelmäßig stattfindenden Führungen zugelassen zu werden. Während für die Einreise nach Italien der Personalausweis ausreicht, wird mir für den Zutritt zum Palazzo Farnese der Reisepass abverlangt; die per E-Mail übermittelte »confirmation d’inscription« hat mich zuvor schon mit der gebotenen Strenge und dreisprachig (französisch, italienisch und englisch) darüber aufgeklärt, dass ich mich spätestens 15 Minuten vor Beginn der Führung am Ort des Geschehens einzufinden, keine Kinder unter zehn Jahren mitzubringen, Kamera und Video im Hotel zu lassen sowie mein Reisegepäck auf eine Handtasche von »petit format« zu beschränken habe. Damit es zu keinerlei Störung des Botschaftsbetriebes kommt, ist für den Einlass 17 Uhr vorgesehen – in den drei Etagen des Palazzo Farnese gehen die ersten Lichter aus.

Ich bin vor der Zeit zur Stelle, überbrücke die Wartezeit mit einem Martini im »Caffè Farnese«, dessen Fenster den Blick freigeben auf die dem Palast vorgelagerte Piazza gleichen Namens. Schon von hier aus kann ich mir ein Bild von den Sicherheitsvorkehrungen machen, die das Botschaftsgebäude vor Übergriffen schützen: Die Absperrung reicht über die gesamte Frontseite, dahinter ein schwer bewaffneter Bereitschaftswagen der Polizei, ein dichter Cordon aus Carabinieri und Militär, dazu Security-Männer in Zivil. Bevor ich im Caffè meine Zeche begleiche, stöbere ich rasch noch ein bisschen in der Bibliothek, die im Hinterzimmer des Lokals eine komplette Regalwand einnimmt. Es ist wohl die Hinterlassenschaft eines früheren Besitzers: Boccaccio, Daphne du Maurier, Papst Johannes XXIII.

Unterdessen hat sich vor dem Palazzo Farnese unsere Besuchergruppe zusammengefunden, 25 Personen sind zugelassen, sie kommen aus den verschiedenen EU-Staaten, auch aus Japan, Kanada und den USA. Unsere Führerin mit dem schönen Namen Lavinia geleitet uns nach der Überprüfung unserer Papiere zu einer Art Leibesvisitation light – alles mit römischer Gelassenheit, Scherzworte da und dort, eine einheimische Passantin nützt die Gelegenheit, einem der Security-Leute einen Weihnachts-Panettone zuzustecken. Ein zweiter, von der Identifizierung meines Herkunftsstaates sichtlich angetan, bricht in einen Hymnus auf Grinzing aus – ich kläre ihn darüber auf, dass sich der Heurigenbetrieb seit den Tagen seines Wien-Aufenthalts stark verändert hat.

Lavinia zieht ihr 45-minütiges Programm straff durch, beschränkt sich bei ihren Erklärungen aufs Kunstgeschichtliche und Dynastische, erst auf mein Drängen lässt sie sich auch auf ein kurzes Extempore zum Thema Tosca