Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit Dietmar Grieser auf Entdeckungsreise Hans Moser nimmt den Namen seines Schauspiellehrers, Popstar Falco den Namen eines von ihm bewunderten Skispringers an, Peter Altenberg huldigt mit seinem Pseudonym dem Schauplatz einer unglücklichen Jugendliebe. Wegen der kriminellen Vergangenheit seines Vaters entledigt sich Hans Habe seines Familiennamens Békessy, und um der Karriere willen lässt sich Oskar Josef Bschließmayer auf Oskar Werner "umtaufen". Das Spiel mit den Pseudonymen, den Spitznamen und den Inkognitos bildet eines der aufregendsten und überraschungsreichsten Kapitel der Kulturgeschichte. Bestsellerautor Dietmar Grieser, diesmal auf Spurensuche im Reich der abgelegten und der angenommenen, der echten und der falschen Identitäten, weiß auf alle einschlägigen Fragen Antwort: unter welchen Tarnnamen Kaiserin Elisabeth durch die Lande reist, wie Kishon und Hundertwasser zu ihren "Markenzeichen" kommen und welche seiner Zeitgenossen Friedrich Torberg als "Abraham a Santa Unclara" oder "Hulda Spitz" verspottet. Alles in allem ein amüsantes Kompendium, ein fesselnder Streifzug durch den Jahrmarkt der Eitelkeiten – in Österreich und im Rest der Welt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dietmar Grieser

Das zweite Ich

Von Hans Moser bis Kishon,von Falco bis Loriot

Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at

1. Auflage Mai 20112. Auflage November 2011

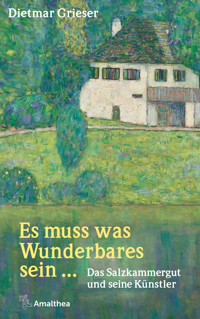

© 2011 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wienUmschlagmotiv:Friedensreich Hundertwasser691 Irinaland über dem Balkan, Mixed media, 1969© 2017 NAMIDA AG, Glarus, SchweizBildredaktion: Julia KarrerHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11,7/15 Punkt Berkeley BookDruck und Bindung: CPI Moravia Books GmbHPrinted in the EUISBN 978-3-85002-756-4eISBN 978-3-903083-95-0

Für Burkhard

Inhalt

Nur ein Spiel?Vorwort

Der LotseMark Twain

Schreiben unter fremdem NamenVon Molière bis Klabund

Carmen Sylva oder: Die dichtende KöniginElisabeth von Rumänien

Von Aaba Aaba bis Roda RodaAlexander Friedrich Rosenfeld

Peter aus AltenbergRichard Engländer

»Merkst du denn nicht, wie meine Lippen beben?«Hugo von Hofmannsthal

Das sprechende PferdHans Fallada

Der Fall Ceram oder: Was ist ein Palindrom?Kurt Marek

Remarque oder Kramer?Erich Maria Remarque

Die SchandeHans Habe

Ringelnatter und PirolVon Ringelnatz bis Loriot

SpartentrennungFriedrich Torberg

Über den Fluß und in die BergeEphraim Kishon

Jahrmarkt der EitelkeitenVon Oskar Werner bis Hedy Lamarr

Ein Pate namens StormMax Reinhardt

Josef Moser zum DankHans Moser

Was heißt König auf Kroatisch?Hilde Krahl

Rolle, Llore, LorrePeter Lorre

Der Eremit von HernalsJosef Meinrad

Ein guter SohnTheo Lingen

Im gelobten LandFriedrich Wilhelm Murnau

Pro Witz zehn CentWoody Allen

Grandma, Uncle, SœurVon Grandma Moses bis Sœur Sourire

Sperling vulgo SpatzEdith Piaf

Peter, Udo und die anderenVon Lolita bis Freddy Quinn

Das gerettete »von«Herbert von Karajan

Rabe, Segler, FärberleinVon Tintoretto bis Corbusier

Ein Dorf wie jedes andereEmil Nolde

Die Verwandlungen des Friedrich StowasserFriedensreich Hundertwasser

Die geheimnisvolle Gräfin HohenembsKaiserin Elisabeth

Helden aller ArtVon Gandhi bis Atatürk

Hinter KlostermauernMutter Teresa und die anderen

Nie wieder SklaveMuhammad Ali

Von Amts wegenNachwort

Literaturverzeichnis

Register

Nur ein Spiel?

Vorwort

Jedesmal wenn mir der Briefträger einen amtlichen Bescheid zustellt, etwas Gerichtliches, die Steuervorschreibung, die neue Versicherungspolizze oder den Wahlzettel, »reißt« es mich für einen Moment: Das gute Stück ist an Horst Grieser adressiert. Der Vorgang wiederholt sich, wenn ich bei einer amtsärztlichen Untersuchung oder bei einem Termin auf dem Polizeikommissariat darauf warte, aufgerufen zu werden: Nicht Dietmar schallt es mir entgegen, sondern Horst. Was liegt da vor: ein Irrtum, eine Verwechslung? Und wie soll ich auf die dreiste Umbenennung reagieren? Soll ich das Poststück zurückweisen, den Aufruf ignorieren?

Es würde mir nicht viel helfen: Von den beiden Vornamen, mit denen ich in allen behördlichen Papieren registriert bin, ist Horst der »ranghöhere«, Dietmar nur die Nummer zwei. Ob im Standesamtsregister oder im Familienstammbuch – überall ist durch die Art der Reihung (und noch verstärkt durch säuberliche Unterstreichung) die Priorität des Horst gegenüber dem Dietmar festgeschrieben, unumstößlich dokumentiert. Ich kann tun, was ich will: Den Horst werde ich nicht los – und das bis ans Ende meiner Tage.

Aber wieso will ich ihn denn überhaupt loswerden? Schon, als ich noch ein Kind war, fing es damit an: Mein offizieller Rufname gefiel mir nicht. Horst – das war in meinen Augen etwas Blondes, Nordisches, Zackig-Sportliches. Und nichts davon war in meinen Genen vorgesehen, ich war in allem der krasse Gegentyp. Was für ein Glück, daß es da – wenngleich nur an zweiter Stelle – auch noch den Dietmar gab. Ihm, dem Sanfteren, Weicheren, Romantischeren fühlte ich mich wesensverwandt, ihn galt es zu forcieren, gegenüber Eltern und Geschwistern durchzusetzen, vor aller Welt als meinen »echten« Vornamen zu etablieren.

Die Übung gelang: Der Horst trat Zug um Zug in den Hintergrund, schließlich in die totale Verbannung, und heute, wo dies alles Jahrzehnte zurückliegt, sind es nur ganz wenige, die überhaupt davon wissen, daß ich von Rechts wegen kein Dietmar bin, sondern ein Horst.

Ich muß allerdings zugeben, daß die von mir betriebene »Umbenennung« ein mühseliger Prozeß war, der sich nur stufenweise vollzog. Schon als Halbwüchsiger, der gerade schreiben und lesen gelernt hatte, war ich ein passionierter Briefschreiber. Ob Verwandte oder Freunde – alle bombardierte ich mit meinen Episteln, und das schönste Geschenk, das man mir damals hätte machen können, wäre ein eigenes Briefpapier gewesen. Aber an solchen Luxus war in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, da ich aufwuchs, nicht zu denken. Was ich jedoch besaß, war ein Stempelkasten aus Kindertagen, mit dessen Hilfe ich mir meinen eigenen Adreßstempel anfertigen konnte. Mit der Pinzette die einzelnen Gummibuchstaben aneinanderzureihen, sie Zeile für Zeile zu fixieren, das Ergebnis mittels Stempelkissen mit Farbe zu versehen und schließlich auf die blanken Papierbögen zu applizieren, wurde mir umso mehr zur Lust, als ich sehr bald auf den Gedanken kam, meinen allseits belächelten Stempelfimmel auch in den Dienst der von mir angestrebten Namensänderung zu stellen. Mit jedem neuen Adreßstempel entfernte ich mich ein Stück mehr vom ungeliebten Horst: Dem Horst Dietmar folgte als erster Schritt die Verkürzung zu H. Dietmar und als nächster der Befreiungsschlag zum Dietmar – endlich war’s geschafft!

Und dabei ist es geblieben. Auch als ich viele Jahre später das Schreiben zum Beruf machte und schließlich meine ersten Bücher erschienen, kam ich niemals in Versuchung, mich neuerlich den Mühen einer Namensänderung zu unterziehen oder gar, wie es manche andere Schriftsteller taten, über ein Pseudonym nachzusinnen. Mein Bedarf war gedeckt.

Ein Faszinosum blieb es allerdings doch: Was ist es, das so viele Menschen (vor allem in künstlerischen Berufen) dazu treibt, sich ein »zweites Ich« zuzulegen, sich und ihr Werk hinter einem Decknamen zu verstecken?

Ich bin weder ein Sammler noch ein Lexikograph. Aber das eine und andere Beispiel von frei gewählter Umbenennung, von der ich mit der Zeit erfuhr, erweckte doch meine Neugier, und so begann ich früh, mich für dieses Phänomen zu interessieren. Wieso hat sich Richard Engländer Peter Altenberg genannt, wie ist Vicco von Bülow zu seinem »Markenzeichen« Loriot gelangt, welche Bewandtnis hat es mit den Künstlernamen Hundertwasser, Ephraim Kishon oder Edith Piaf? Das Spiel mit den Identitäten – ist es nichts als ein Spiel? Wirklich nur Drang, nicht mitunter auch Zwang?

Wer sich auf dieses Thema einläßt, bekommt es mit Schabernack und Aberwitz ebenso zu tun wie mit Schicksalsschlägen und blanker Existenznot – von alledem soll im vorliegenden Buch die Rede sein.

Zweierlei läßt sich jedenfalls schon vorab sagen: Jeder einzelne Fall von Namenswechsel hat seine eigene Geschichte, und es fehlt dabei weder das eine noch das andere Extrem – von (um zwei Beispiele aus der Literatur herauszugreifen) dem Wiener Schriftsteller Felix Salten, der für die Veröffentlichung seiner »Josephine Mutzenbacher« aus gutem Grund auf jegliches Pseudonym verzichtet und stattdessen die Anonymität gewählt hat, bis zu dem deutschen Vielschreiber Rolf Kalmuczak, der es mit seinen Jugendbüchern, Kriminalromanen, Hörspielen und Drehbüchern auf die Rekordsumme von über hundert Künstlernamen gebracht hat.

Wer weiß heute noch, daß der junge Hermann Hesse sich hinter dem Tarnnamen Emil Sinclair versteckt hat, daß die weithin unbekannte Eva Quidenius mit der jüngst verstorbenen Brigitte Schwaiger identisch war und daß die legendäre Lebenshilfe-Kolumne »Fragen Sie Frau Irene« nicht auf das Konto irgendeines mediokren Illustriertenschreibers ging, sondern das geheime Werk des im Nachkriegs-Deutschland hoch angesehenen Romanciers Walther von Hollander war?

Daß der Schweizer Humanist und Mediziner Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, um seine Überlegenheit gegenüber dem römischantiken Vordenker Celsus zum Ausdruck zu bringen, den Beinamen Paracelsus annahm, läßt sich in jedem besseren Lexikon nachlesen – ebenso die Geburtsnamen der wegen ihrer Spionagetätigkeit hingerichteten Kulttänzerin Mata Hari (Margaretha Zelle) oder des Hellsehers Erik Jan Hanussen (Hermann Steinschneider). Und das Markenzeichen des Wiener Naturapostels Waluliso läßt sich unschwer als Abkürzung der von ihm gepriesenen Elemente Wasser, Luft, Licht und Sonne »entziffern«. Auch der aus den Initialen ihrer vier Mitglieder Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid gebastelte Name der Popband ABBA ist für Musik-Fans kein Geheimnis. Aber daß sich der brasilianische Fußballchampion Edison Arantes do Nascimento nicht nur aus Verehrung für den von ihm bewunderten Torwart Bilé, sondern vor allem in der Absicht, einen in allen Weltsprachen leicht aussprechbaren Namen zu tragen, Pelé nennen ließ, ist nicht einmal ausgefuchsten Quizkandidaten geläufig. Und nur ausgewiesene Wintersportexperten wissen, daß es die Vier-Schanzen-Triumphe des DDR-Skispringers Falko Weißpflog gewesen sind, die den österreichischen Superstar Hans Hölzel zu seinem Pseudonym Falco inspiriert haben: das Sportidol als »Taufpate« des späteren Musikidols.

Nicht außer Acht lassen wollen wir auch die Sondersparte »Spitznamen«. Der Operettenkomponist Ralph Benatzky mußte es sich wegen seiner massiven »Anleihen« bei Kreationen seiner Konkurrenten gefallen lassen, von ebendiesen als »Benutzky« attackiert zu werden. Ähnlich erging es einem seiner Kollegen aus dem ernsten Fach, über dessen künstlerische Eigenständigkeit das böse Witzwort in Umlauf kam: »Ist das von Einem? Nein, von vielen.« Und den Vogel schoß diesbezüglich der scharfzüngige Friedrich Torberg ab, dem aus erklärter Abneigung gegen den nicht immer luziden Predigerstil des Kulturkritikers Friedrich Heer der Spottname Abraham a Sancta Unclara einfiel. Daß in diesem Fall auch der Name der Bezugsperson nichts anderes als ein Pseudonym und der Wiener Hofprediger Abraham a Sancta Clara in Wahrheit ein aus dem Württembergischen zugewanderter Augustinermönch namens Johann Ulrich Megerle war, mag als Pointe für sich gelten.

Künstlernamen, Tarnnamen, Decknamen – der Phantasie der Finder und Erfinder sind keinerlei Grenzen gesetzt. Tauchen wir ein in den Jahrmarkt der Eitelkeiten, auf dem keineswegs nur Eitelkeit oder gar Opportunismus und Geschäftssinn regieren, sondern in vielen Fällen auch der schiere Überlebenswille, Angst vor Verfolgung und bitterster Zwang.

Der Lotse

Mark Twain

Auch wenn Ihnen der Name Samuel Langhorne Clemens nichts sagt – die Bücher dieses Mannes kennen Sie, und das berühmteste von ihnen haben Sie, als Sie Kind waren, vielleicht sogar verschlungen: »Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn«.

Auch ich konnte seinerzeit von den Streichen der beiden amerikanischen Lausbuben nicht genug bekommen, sah mir in späteren Jahren auch den Kinofilm an, und als ich mit 42 daranging, für mein Buch »Die kleinen Helden« den realen Urbildern der klassischen Kinderbuchfiguren nachzuforschen, führte mich eine dieser Reisen auch an jene Originalschauplätze, an denen sich zugetragen hat, was Mark Twain zu seinem Hauptwerk inspiriert hat: ins Städtchen Hannibal im US-Bundesstaat Missouri. Ich wollte herausfinden, wer sich hinter Tom Sawyer und Huckleberry Finn verbirgt, wollte ihrer beider Lebensraum erkunden, wollte mir mit eigenen Augen ein Bild machen von dem überbordenden Souvenirkult, mit dem die amerikanischen Touristen in Mark Twains Kindheitsheimat ihrem Literaturidol huldigen.

Hannibal liegt 160 Kilometer nördlich von St. Louis. Ich reiste per Leihwagen an, drei Stunden dauerte die Fahrt über den Highway 61. Schon auf halber Strecke erhielt ich einen ersten Vorgeschmack von dem Mark-Twain-Rummel, der mich in dem 20 000-Seelen-Städtchen am Ufer des Mississippi erwartete: Reklameschilder luden mich dazu ein, entweder im »Mark Twain Motor Inn« oder auf dem nach dem Romanbösewicht Indianer-Joe benannten Campingplatz zu nächtigen, im »Mark Twain Fast Food Store« mein »Tom Sawyer Sandwich« und mein »Huckleberry Finn Chicken« zu verzehren, mich im »Mark Twain Drugstore« mit Andenken einzudecken, mich im »Mark Twain Beauty Saloon« einem Schönheits-Check zu unterziehen, mir Eintrittskarten fürs »Mark Twain Museum«, für den Ausflug an Bord des Raddampfers »Mark Twain« oder für die Teilnahme an dem legendären Zaunstreicherwettbewerb zu sichern, der alljährlich den Höhepunkt der »National Tom Sawyer Memorial Days« bildet. Für den Fall, daß ich mit Hund oder Papagei anreisen würde, bot mir das »Mark Twain Pet Center« seine Hilfe an, und würde ich mich vor lauter Entzükken über den Ort gar in Hannibal ansiedeln und ein Haus bauen wollen, ließe sich auf die Dienste der »Mark Twain Dachdeckerwerkstatt« zurückgreifen.

Bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr ist Hannibal Mark Twains Wohnsitz. Geboren wird er – unter dem schon erwähnten Namen – in dem 45 Kilometer entfernten Dorf Florida, wo sein Vater sich und die Seinen mit einer kleinen Gemischtwarenhandlung durchbringt. Auch im größeren Hannibal, wo man sich des lebhaften Mississippi-Hafens wegen bessere Geschäfte verspricht, bleibt der siebenköpfigen Familie (Sam ist das fünfte und letzte Kind von John und Jane Clemens) der erstrebte Aufstieg verwehrt. Die Miete erspart man sich, indem man dem Besitzer, dem örtlichen Apotheker, das Haus instandhält; die Sklavin, die Mrs. Clemens als »Mitgift« in die Ehe eingebracht hat, muß weiterverkauft werden.

In der Schule, die Sam besucht, reicht es gerade fürs Allernötigste: Er lernt Lesen, Schreiben und Rechnen. Eine große Rolle spielt die Bibel: Der Unterricht beginnt regelmäßig mit einem Gebet und einem Kapitel aus dem Neuen Testament.

Als Sam elf Jahre alt ist, stirbt sein Vater: Das Nesthäkchen der Familie muß vorzeitig ins Berufsleben eintreten. Beim »Missouri Courier« wird er zum Schriftsetzer ausgebildet, und als sein älterer Bruder Orion 1850 für fünfhundert Dollar das »Hannibal Journal« erwirbt, darf er für die Zeitung schreiben. Es sind Allerweltsgeschichten, wiedergekäute Anekdoten, auch (was ihm besonders liegt) das eine und andere Humoristische, gelegentlich sogar Gedichte. Für seine erste politische Satire, eine noch recht naive Attacke auf Aristokratie, Monarchie und korrupte Richter, wählt der 17-Jährige den skurrilen Tarnnamen W. Epaminondas Adrastus Blab.

Was Mark Twain an seiner Heimatstadt Hannibal besonders anzieht, ist der Schiffsverkehr auf dem Mississippi. In seinem Lebensrückblick wird er darüber 54 Jahre später schreiben:

Täglich einmal kam ein buntes Paketboot stromaufwärts von St. Louis und ein zweites stromabwärts von Keokuk. Davor war der Tag voll herrlicher Erwartung, danach tot und leer. Alles, was sich am Kai versammelt, starrt auf den einlaufenden Dampfer wie auf ein Wunder. Die oberen Decks sind schwarz von Passagieren; neben der großen Glocke steht ruhig und imponierend der Kapitän.

Hier ist es, wo sich Sams Begeisterung für die Flußschiffahrt entzündet: Er will Steuermann auf einem Mississippi-Riverboat werden. In St. Louis läßt er sich zum Lotsen ausbilden, 1859 hält er die Lizenz in Händen, noch im selben Jahr tritt er seinen Dienst auf dem Streckenabschnitt St. Louis–New Orleans an. Die Fahrt dauert 25 Tage, eine Woche geht fürs Laden und Löschen der Fracht auf.

Vier Jahre übt Samuel Langhorne Clemens seinen neuen Beruf aus: Er genießt die fast anarchische Unabhängigkeit seines Jobs und sammelt Eindrücke von Land und Leuten – Eindrücke, die nicht nur den engen Horizont des Provinzlers weiten, sondern auch Material anhäufen für seine künftige schriftstellerische Tätigkeit:

Ein Lotse war damals der einzige ungebundene Mensch auf Erden. Könige sind nichts weiter als Diener von Parlament und Volk; Parlamentarier sitzen in von ihren Wählern geschmiedeten Ketten; der Redakteur einer Zeitung muß sich, durch seinen Brotgeber gebunden, damit begnügen, nur die Hälfte seiner Meinung zu äußern; kein Geistlicher kann ohne Rücksicht auf seine Pfarrgemeinde die ganze Wahrheit sagen, und selbst Schriftsteller sind Sklaven der Öffentlichkeit. Nur der Mississippi-Lotse ist sein eigener Herr. Sobald das Schiff in Fahrt ist, untersteht es einzig und allein dem Lotsen. Er kann damit tun und lassen, was er will, kann fahren, wann und wohin es ihm paßt.

1861 ist es damit vorbei: Elf der amerikanischen Südstaaten treten aus der Union aus, der Sezessionskrieg legt auch die Mississippi-Schifffahrt lahm, Mark Twain wird arbeitslos, schließt sich für zwei Monate der Armee der Konföderierten an. Doch Militärdienst und Krieg – das ist nichts für einen freiheitsliebenden Burschen wie ihn: Der knapp 26-Jährige desertiert und setzt sich an der Seite seines Bruders Orion in Richtung Westen ab. Im entfernten Nevada, wo gerade das Silber- und Goldfieber ausgebrochen ist, schließen sich die beiden dem Troß der Abenteurer an, die nach raschem Reichtum gieren. Als ihre Versuche kläglich scheitern, kehren die Brüder Clemens reumütig ins Zeitungsgeschäft zurück: Mark Twain schreibt für die »Territorial Enterprise« Wildwestreportagen und Klatschgeschichten.

Am 3. Februar 1863 benützt er für seine Artikel zum ersten Mal ein Pseudonym. Er wählt dafür einen Namen, der ihn an die besten Jahre seines bisherigen Lebens erinnern soll: an seine gloriose Zeit als Schiffslotse. Samuel Langhorne Clemens nennt sich – Mark Twain. Es ist ein Begriff aus der Seemannssprache: »Mark Twain!« ruft der Lotse dem Kapitän zu, sobald das Schiff die fürs Navigieren erforderliche Wassertiefe von »zwei Faden« (etwa 3,8 Meter) erreicht hat. »Twain« ist die heute veraltete Vokabel für »two«, die in den Englisch-Wörterbüchern mit einem Kreuz versehen, also als »gestorben« registriert ist.

Hunderte und aberhunderte Male hat unser Lotse dieses »Mark Twain!« seinem Kapitän zugerufen – jetzt ist es sein Künstlerund bald auch sein bürgerlicher Name. Als er sich 1864/65 vom Tagesjournalismus abwendet und seine ersten großen Erzählungen zu Papier bringt, versieht er alle seine Manuskripte mit der Autorenzeile »by Mark Twain«, und dies gilt erst recht, als zwei Jahre darauf die von der New Yorker »Saturday Press« vorabgedruckte Story vom »Springfrosch von Calaveras« auch in Buchform auf den Markt kommt.

Der Name Mark Twain ist nun auch überregional bekannt: Der neue Autor kann von seinen schriftstellerischen Einkünften leben, kann auf Reisen gehen und Vorträge halten, kann heiraten und eine Familie gründen. Als er 1876 beziehungsweise 1884 seine erfolgreichsten Werke über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn herausbringt, ist Mark Twain längst auch in Europa ein berühmter Mann, den seine Landsleute als den »besten Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika« feiern, und es versteht sich von selbst, daß ihm auf einem der Höhepunkte seiner großen Überseereise, die ihn unter anderem (und gleich für über zwei Jahre) nach Wien führt, auch in Österreich alle erdenkliche Ehre erwiesen wird. Am 25. Mai 1899 lädt Kaiser Franz Joseph den 63-jährigen Dichter zur Privataudienz in die Hofburg ein.

Schreiben unter fremdem Namen

Von Molière bis Klabund

Unter den österreichischen Schriftstellern sind – im Vergleich zu anderen Kunstsparten – nur wenige, die ihren Namen abändern oder gar zu einem Pseudonym greifen. Daß sich der Wiener Kunstdrechslerssohn Ferdinand Raimann, der sich nach seiner Zuckerbäckerlehre der Schauspielerei und der Literatur zuwendet, Raimund nennt, hat weniger mit sprachlichem Wohlklang als mit den dokumentarischen Unschärfen der Geburtenbücher des frühen 19. Jahrhunderts zu tun. Und Nikolaus Lenau ist nichts weiter als eine Verkürzung des Geburtsnamens Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau: Wenn man die erste Silbe von Strehlenau wegläßt, ergibt sich Lenau.

Delikater geht es bei dem abgesprungenen Priester Carl Postl zu, der sich, aus der Gegend um Znaim stammend, wegen seiner verpönten Kontakte zur Freimaurerbewegung nach Amerika absetzt und dort den Namen Charles Sealsfield annimmt. Erst, als sich der Autor des »Kajütenbuchs«, seine letzten Lebensjahre in der Schweiz verbringend, nicht mehr vor den Nachstellungen der Metternich-Schergen zu fürchten braucht, wird sein Pseudonym, das eine anglifizierte Gemarkungsbezeichnung seiner Heimatgemeinde Poppitz (Spiegelfeld) sein dürfte, entschlüsselt.

Bei dem aus Laibach gebürtigen Anastasius Grün sind es politische Gründe, deretwegen er für sein schriftstellerisches Wirken den Geburtsnamen Anton Alexander von Auersperg ablegt: Der Wortführer der Liberalen will die Arbeit an seinen sowohl staats- wie kirchenkritischen Schriften von seinen öffentlichen Ämtern trennen.

Als die Familie des einem alten Rabbinergeschlecht entstammenden Budapester Kaufmanns Philipp Salzmann nach Wien übersiedelt und Sohn Siegmund in der dortigen Bürgerschule als einziges Judenkind seines Jahrgangs bevorzugt behandelt, mit Heiligenbildern überschüttet und ganz im christlichen Geist erzogen wird, tritt dieser seinem Katecheten zuliebe zum katholischen Glauben über und tauscht den mosaischen Namen Salzmann gegen den »neutralen« Salten aus. Erst als er es am Hernalser Gymnasium mit antisemitischen Priestern zu tun bekommt, vollzieht er eine Kehrtwende zum jüdischen Bekennertum, ohne allerdings zu seinem ursprünglichen Namen zurückzukehren: Als Felix Salten steigt er zu einem der führenden Wiener Theaterkritiker, Feuilletonisten und Erzähler auf, der mit so unterschiedlichen Romanfiguren wie Rehkitz Bambi und der Dirne Josephine Mutzenbacher in die Literaturgeschichte eingeht.

Als 1931 die Buchneuerscheinung »Mütter und Amazonen« im gesamten deutschsprachigen Raum Aufsehen erregt, rätselt alle Welt, wer der Autor dieser ersten weiblichen Kulturgeschichte namens Sir Galahad sein mag. Und was stellt sich heraus? Es ist kein Sir, sondern eine Lady: die Wiener Frauenrechtlerin Bertha Eckstein, geborene Diener.

Ein interessantes Beispiel von Künstlername liegt auch bei dem 1869 in dem ostböhmischen Dorf Daschitz geborenen Alois Tlučhoř vor, der nach seiner Übersiedlung ins niederösterreichische Perchtoldsdorf einen Lehrerposten antritt und nebenher Jugendbücher zu schreiben beginnt, die sogar zu den »Hits« eines Mark Twain oder Karl May in Konkurrenz treten: Seine »Höhlenkinder«-Romane erreichen Massenauflagen, von denen andere nur träumen können. Daß er sie unter dem Pseudonym Sonnleitner erscheinen läßt, hat zwei Gründe: Erstens will er damit seinem geliebten Wohnsitz auf der Perchtoldsdorfer Sonnleiten huldigen, und zweitens kann er auf diese Weise seinen Berufswunsch zum Ausdruck bringen, die jungen Leser auf die »Sonnenseite« des Lebens zu führen.

Um nicht mit seinem älteren Bruder Oscar verwechselt zu werden, für dessen Tätigkeit als Verfasser mittelmäßiger Lustspiele er sich geniert, ändert der 1878 in Wien geborene Kulturhistoriker, Feuilletonist und Kabarettist Egon Friedmann seinen Familiennamen zu Friedell ab, indem er dessen zweite Silbe durch die Endung ell ersetzt (die er übrigens nicht aus der Luft greift, sondern sich von einem seiner Studienfreunde »ausborgt«, einem Mitglied der altehrwürdigen Grafensippe von Castell).

Wir kommen ins 20. Jahrhundert. Jean Améry klingt eleganter als Hans Mayer. Der 1912 in Salzburg geborene Essayist gelangt zu seinem Pseudonym, indem er seinen Vornamen ins Französische übersetzt und die einzelnen Buchstaben seines Nachnamens durcheinanderwirbelt – so einfach ist das.

Ähnlich verfährt der aus dem altösterreichischen Czernowitz stammende Lyriker Paul Celan, der seinen Geburtsnamen Ancel (oder Antschel) anagrammatisch umstellt. Unbeabsichtigter Nebeneffekt: Da Celan, während der NS-Zeit in einem rumänischen Arbeitslager interniert, nach dem Zweiten Weltkrieg vorwiegend in Paris lebt, erleichtert ihm sein französisch anmutendes Pseudonym die Integration in seiner neuen Heimat. Ein für seinen literarischen Durchbruch kluger Schritt ist es gewiß auch, daß der seit 1942 in Wien ansässige Serbe Milutin Doroslovac, als er 1945 mit dem Schreiben von Erzählungen beginnt, seinen schwer auszusprechenden Namen zu Milo Dor verkürzt. Sollten Sie bei einigen seiner frühen Veröffentlichungen auf den Namen Fedor stoßen, hat auch dies seinen tieferen Sinn: Milo Dor hat eine Zeitlang mit dem heute vergessenen Kollegen Reinhard Federmann zusammengearbeitet; Fedor ist das den beiden Autoren gemeinsame Pseudonym.

Einen Fall für sich stellt der berühmte H. C. Artmann dar, dessen Dialektgedichte »med ana schwoazzn dintn« seit 1958 zum klassischen Bestand der zeitgenössischen österreichischen Literatur zählen. H. C. – das mag manchen Leser zu der Annahme verleiten, der für seine Kapriolen bekannte Kauz habe sich mit einem fiktiven, einem sozusagen angemaßten Ehrendoktorat schmücken wollen. Die Wahrheit ist: Hinter den Initialen H. und C. verbirgt sich nichts anderes als seine beiden echten Vornamen Hans und Carl. Und jetzt kommt der eigentliche Clou: 1991 verleiht ihm die Universität Salzburg zum 60. Geburtstag tatsächlich die Ehrenwürde eines Dr. h. c. Doppelt hält besser …

Auch das Gegenteil davon gibt es: äußerste Verknappung. Zwei Beispiele fallen mir dazu ein: eine Schriftstellerin und ein Komponist, die – altersmäßig knapp achtzig Jahre auseinander – eines gemeinsam haben: Beide »unterschlagen« ihren Vornamen, treten ausschließlich unter ihrem Familiennamen auf. Es sind die französische Romanautorin Colette und der österreichisch-taiwanesische Komponist Shih. Den gleichen Weg geht der 1967 als Stefan Griebl im oberösterreichischen Vöcklabruck geborene und vor allem als Theaterautor bekannt gewordene Franzobel. Einen Vornamen werden Sie in diesem Fall nur im Standesamtsregister finden. Und falls es Sie interessiert, wie er zu seinem Pseudonym gekommen ist: Franzobel ist eine Kombination aus dem Vornamen seines Vaters (Franz) und dem Mädchennamen seiner Mutter (Zobl).

Eine Namensänderung, von der ich erst anläßlich der Feiern zum hundertsten Geburtstag des deutschen Feuilletonforschers Wilmont Haacke erfuhr, kann ich besonders gut nachempfinden – schon deshalb, weil während meiner Universitätsjahre in Münster Haacke einer meiner wichtigsten Lehrer gewesen war. Der 1911 in dem Eifel-Städtchen Monschau Geborene erhielt auf Geheiß seines Vaters, eines glühenden Monarchisten und trinkfesten Burschenschafters, den Vornamen Wilhelm – als Verbeugung vor dem letzten deutschen Kaiser. Für den Heranwachsenden, den der Vater gegen seinen Willen in eine Kadettenanstalt gesteckt und in eine schlagende Verbindung gedrängt hatte, waren militärischer Drill und »Burschenherrlichkeit« ein Greuel – und somit auch sein kaiserlicher Vorname. Als er kurz darauf im damaligen Berlin sein Universitätsstudium aufnahm, legte er daher den Wilhelm ab, verkürzte ihn auf Wil, fügte als zweite Silbe eine Anspielung auf seinen Geburtsort Monschau hinzu und ging von da an als Wilmont durchs Leben. Es ist anzunehmen, dass er der einzige Wilmont gewesen ist, den es jemals gegeben hat.

Sie haben schon lange keinen Jean Paul mehr gelesen? Dann nehmen Sie dessen 1796 erschienenen Roman »Leben des Quintus Fixlein« zur Hand und machen Sie sich über das Vorwort her. Aus diesem »Billet an meine Freunde« erfahren Sie, wie der Idylliker aus dem oberfränkischen Wunsiedel durch Weglassung seines Familiennamens Richter zu seinem Pseudonym kommt: »Hier lässet der Verfasser seine halbe Anonymität fahren und unterschreibt sich zum ersten Mal mit seinem ganzen Namen.«

Weil in seinen Gesellschaftskreisen das »Poetisieren« als unschicklich gilt, versteckt sich der Frühromantiker Friedrich Freiherr von Hardenberg hinter dem lateinischen Novalis, was so viel wie Brachfeld oder Acker bedeutet. Auf einen anderen Kunstgriff verfällt der Schweizer Theologe und Schriftsteller Albert Bitzius, der – unter dem Druck seiner literaturfeindlich eingestellten kirchlichen Vorgesetzten – den Namen seines Romanhelden Jeremias Gotthelf zu seinem eigenen zweiten Ich macht. Und der Frankfurter Kulturkritiker Löb Baruch bekräftigt seinen Übertritt vom jüdischen zum christlichen Glauben mit der Wahl des Pseudonyms Ludwig Börne.

Eine der erfolgreichsten Unterhaltungsschriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts, die aus Thüringen stammende »Gartenlaube«-Autorin Eugenie John, will aus Gründen der Konvention ihr Geschlecht verschleiern und setzt daher ihren Romanen »Goldelse« und »Das Geheimnis der alten Mamsell« den Künstlernamen E. Marlitt voran. Um Verfremdung seiner Identität geht es auch Gustav Meyrink, dem Schöpfer des »Golem«. Im Hauptberuf Bankier, will der gebürtige Wiener Gustav Meyer verhindern, daß er mit seinen okkultistischen Phantasien seine Bankkunden verunsichert.

Auf sein unstetes Leben zu Wasser und zu Lande spielt der in Crossen an der Oder geborene Apothekerssohn Alfred Henschke an, wenn er seine expressionistische Lyrik unter dem nom de plume Klabund herausbringt – es ist ein Mix aus Klabautermann und Vagabund.

Keine Zeitschriftenredaktion sieht es gern, wenn ihre Mitarbeiter mit zu vielen Beiträgen in ein und derselben Ausgabe aufscheinen. Vielschreiber Kurt Tucholsky löst das Problem, indem er seine Stimme im Leibblatt »Weltbühne« abwechselnd unter Peter Panter, Theobald Tiger, Kaspar Hauser oder Ignaz Wrobel erhebt. Es sind Namen, die ihm während seines Jusstudiums zufliegen: aus dem Mund des ihm zugeteilten Repetitors.

Als der sächsische Schiffsarzt Curt Emmrich 1932 auf Schriftsteller umsattelt, legt er sich für seine Feuilletonsammlungen (populärstes Werk: »Die kleine Weltlaterne«) den einprägsamen Künstlernamen Peter Bamm zu. Und der Kabarettist Karl Valentin heißt eigentlich Valentin Ludwig Fey – so, wie seine längjährige Bühnenpartnerin Liesl Karlstadt als Elisabeth Wellano auf die Welt gekommen ist.

Ein Fall für sich, ja, geradezu ein Mysterium ist die Identität des Bestsellerautors B. Traven, dessen Abenteuerromane »Das Totenschiff« und »Der Schatz der Sierra Madre« in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Millionenauflagen erzielen. Bis heute ist die Lebensgeschichte des in jungen Jahren nach Südamerika Ausgewanderten voller Rätsel; ganze Heerscharen von Enthüllungsjournalisten nehmen seine Spur auf, und selbst die Auskunft seiner Witwe, er sei Amerikaner skandinavischen Geblüts gewesen und habe Traven Torsvan geheißen, muß nicht zutreffen. »Stern«-Reporter Gerd Heidemann kehrt 1967 von seinen 47 Aktenordner füllenden Recherchen mit dem mageren Resultat zurück, der Gesuchte habe weder biographische Daten noch irgendeine Adresse, ja nicht einmal das kleinste Photo hinterlassen. Und wenn der Verleger mit seinem Starautor in Kontakt treten will, kann er dies nur über ein Schließfach auf dem Hauptpostamt von Mexico City tun. Lediglich das Todesdatum des Geheimnisumwitterten ist unbestritten: März 1969.

Im April 1905 rühmt der 31-jährige Hugo von Hofmannsthal in dem Wiener Wochenblatt »Die Zeit« die Werke des Modeautors O. A. H. Schmitz. Was uns an dem 1931 verstorbenen Verfasser des »Breviers für Weltleute« besonders interessiert, ist sein auf die drei Initialen O. A. H. reduzierter Vorname. Die Legende besagt, Schmitz wolle damit bei seinen Lesern einen Effekt freudiger Überraschung (»Oh, aha!«) auslösen …

Wenn Sie in Ihrem Latein-Wörterbuch unter Adorno nachschlagen, treffen Sie auf die Vokabeln ausrüsten, herrichten, ins Werk setzen. Es ist dieser Zug zum Aktionistischen, der den deutschen Philosophen und Wortführer der »Neuen Linken«, Theodor W. Adorno, zur Trennung von seinem eigentlichen Namen Theodor Wiesengrund veranlaßt.

Zum Schluß noch ein Exkurs in die Groschenromanindustrie. Kristina Brunner, die seit den Siebzigerjahren den Buchmarkt mit Heftchen-Stories wie »Alpenpfarrer« oder »Notärztin Andrea Bergen« (bis dato an die 350 Titel!) versorgt, ist keine Frau, sondern ein Mann. Wieso sich der sechzigjährige Augsburger Dieter Walter zu dieser literarischen Geschlechtsumwandlung entschließt, ist eines der vielen Rätsel, die das Thema Pseudonym so verlockend machen. Vielleicht ist es tatsächlich so, daß »Frauen Liebesgeschichten lieber von Frauen erzählt bekommen«, wie ihm sein Verlag damals gesagt hatte.

Auch das fremdsprachige Ausland hält für den Spurensucher, der sich anschickt, die Pseudonyme der Dichter und Denker zu entschlüsseln, mancherlei Überraschung bereit. Gibt es im Fall des französischen Komödienautors Molière weder von seiner noch von anderer Seite eine plausible Erklärung, wieso der 1622 Geborene ab dem 22. Lebensjahr seinen bürgerlichen Namen Jean-Baptiste Poquelin ablegt, so sind sich die Biographen des Philosophen Voltaire darin einig, daß sich ihr Kandidat aus Furcht vor Zensur und Polizei hinter einem Tarnnamen verbirgt. Der 24-jährige François Marie Arouet hat gerade sein Ödipus-Drama herausgebracht, da bildet er seinen Familiennamen Arouet l. j. (le jeune bedeutet der Jüngere) zu einem Anagramm um, das zugleich auch seinen Vater und dessen Anwaltskanzlei vor Verfolgung schützen soll.

Aus Verehrung für den deutschen Altertumsforscher Johann Joachim Winckelmann verwendet der französische Romanautor Marie-Henri Beyle die Geburtsstadt seines Idols als Pseudonym und bringt seine Werke »Die Kartause von Parma« und »Rot und Schwarz« unter dem Namen Stendhal heraus. Für die Chopin-Gefährtin George Sand gibt es gleich zwei Gründe, sich von ihrem Geburtsnamen Aurore Dupin zu trennen: Mit dem männlichen George kann die hosentragende und zigarrenrauchende Exzentrikerin ihre Emanzipationsbestrebungen zum Ausdruck bringen, und mit Sand huldigt sie dem Kollegen Jules Sandeau, mit dem sie zwei ihrer Romane geschrieben hat.

Im zwanzigsten Jahrhundert ist es vor allem die Bestsellerautorin Françoise Sagan (»Bonjour Tristesse« und »Lieben Sie Brahms?«), die mit der Wahl ihres Künstlernamens Aufsehen erregt. Die 1935 als Françoise Quoirez Geborene verneigt sich damit vor dem großen Kollegen Marcel Proust, mit dessen Romanfigur Prinzessin Sagan (aus dem Jahrhundertwerk »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«) sich die 64 Jahre Jüngere geistesverwandt fühlt.