21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Von den Siebzigern bis heute: ein politisches Leben in der Bundesrepublik »Stur, unnahbar, dogmatisch? In seinen Erinnerungen zeichnet der Grüne Jürgen Trittin ein anderes Bild.« – Süddeutsche Zeitung Als Nachkriegskind ist der Grünen-Politiker Jürgen Trittin Zeuge und Protagonist der politischen Geschichte Deutschlands seit den frühen Siebzigerjahren. Als Student und Hausbesetzer erlebte er die sozialliberalen Jahre, während der Kohl-Regierung baute er die Grünen mit auf, war Landesminister und ebnete den Weg zur grünen Regierungsbeteiligung im Bund 1998 und erneut 2021. Entlang politischer Wegmarken zieht er nun Bilanz. Seine autobiografischen Betrachtungen sind mehr als persönliche und engagierte Zeugnisse – sie sind ein Stück Zeitgeschichte. Vier autobiografische Essays zur deutschen Politik »Ich hasse Ungerechtigkeiten.« Dieser Satz von Clint Eastwood aus Für eine Handvoll Dollar steht am Anfang dieses Buches. Denn wenn wir die Welt erhalten wollen, müssen wir sie verändern.– Jürgen Trittin Jürgen Trittin widmet den zentralen Themen seines politischen Lebens. Dabei wirft er jeweils einen Blick auf Ungerechtigkeiten: auf die Ungerechtigkeit des Ausschlusses von Menschen aus der Demokratie. Auf die Ungerechtigkeit der Reichtumsverteilung. Auf die Ungerechtigkeit und das Leid von Kriegen. Auf die Ungerechtigkeit der Klimakrise, die jene am stärksten trifft, die sie am wenigsten verursacht haben. Er erzählt von der Anfangszeit der Grünen, seinen Ministerjahren in Niedersachsen und der ersten rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder, von den langen Jahren in der Opposition und schließlich der lagerübergreifenden Koalition mit SPD und FDP seit 2021. Im Zentrum seines Buches steht das Konzept einer wertegeleiteten Realpolitik, die durch Veränderung Sicherheit schafft. Nach einem halben Jahrhundert in der Politik gelingt Jürgen Trittin ein eindrucksvolles Porträt Deutschlands im Zeitalter beschleunigten globalen Wandels.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

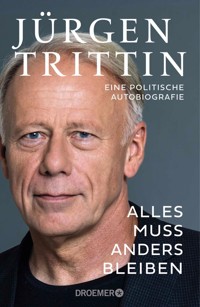

Jürgen Trittin

Alles muss anders bleiben

Eine politische Autobiografie

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Als Nachkriegskind ist der Grünen-Politiker Jürgen Trittin Zeuge und Protagonist der politischen Geschichte Deutschlands seit den frühen Siebzigerjahren. Als Student und Hausbesetzer erlebte er die sozialliberalen Jahre, während der Kohl-Regierung baute er die Grünen mit auf, war Landesminister und ebnete den Weg zur grünen Regierungsbeteiligung 1998 und erneut 2021. Entlang politischer Wegmarken zieht er nun die Bilanz seines Einsatzes für eine wertegeleitete Realpolitik. Seine Autobiografie ist mehr als ein persönliches und engagiertes Zeugnis – es ist ein Stück Zeitgeschichte.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

»Ich hasse Ungerechtigkeiten«

»Jugend ohne Gott gegen Faschismus«: Demokratie

Von Braunschweig nach Bangalore

Dreigeteilt – niemals

Demokratie und Entspannung

Der Kampf um die Geschichte

Die Schule der Demokratie

Notstand

Radikalen-Haar-Erlass

Der Deutsche Herbst

Buback und die klammheimliche Freude

Der KB und die Faschisierung

Staatsterror: Das Celler Loch des Ernst Albrecht

Buback, ein Nachspiel

Bild, eine Fälschung

Göttingen und der Staatsschutz

Die Antiparteienpartei – parlamentarische Integration

Vom Elend der direkten Demokratie – die Kultur des politischen Konsenses

Gewaltmonopol

Asyl: Das outgesourcte Grundrecht

Gegen den Trend: Rot-Grün in Niedersachsen

2015: Der Asylkompromiss scheitert

Der Angriff von rechts auf das Herz der Demokratie

Die neue Stärke der Faschisten

Good Governance

Trump – ein Faschist

Brandmauer

»Das ist unser Haus«: Gleichheit

Wette mit Udo

»Lechts und rinks kann man nicht velwechsern – werch ein Illtum« (Ernst Jandl)

»70 Pfennig – lieber renn ich.«

Da weitere Verwahrlosung droht

Das ist unsere Stadt – die besetzte Augenklinik

Eine gerechtere Stadt

Agenda der Ungleichheit

Feed the Rich

Der Euro in der Finanzkrise

Schwarz-gelbe Doppelmoral

Ende des Neoliberalismus

Ehrlich machen – links und schwäbisch

Nicht alles, was richtig ist, ist auch durchsetzbar

Camouflage und Keynes

Ampel in der Schuldenbremse

Erben – leistungsloses Einkommen

Industriepolitik – die neue Globalisierung

Stärkung des Eigenkapitals: Subventionsabbau

Mehr Gleichheit wagen

»Es liegt ein Grauschleier über der Stadt«: Ökologie

Revolution am Gendarmenmarkt

Ölkrise und die Grenzen des Wachstums

Wyhl und Gorleben – die 68er werden volkstümlich

Brokdorf und Grohnde

Der Kern der politischen Ökologie: Gerechtigkeit

Pinkelsteine und Giftmüll

Tschernobyl: Der Sofortausstieg scheitert

Einstieg und Ausstieg – die Energiewende

Der Streit um den AKW-Ausstieg

Gegen alle

Mit dem fossilen Kapitalismus in die Klimakrise

Deutsches Wissen um die Klimakrise

Deutschland wird erneuerbar

Zukunftsinvestitionen – der Preis der Energiewende

Schwarz-gelbe Deindustrialisierung

Ein Preis für Treibhausgase: Der Emissionshandel

Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg

Keine Renaissance nirgends

Rückkehr der Konsense

25 Jahre Energiewende

Die globale Energierevolution

Globale Gerechtigkeit

Kampf der Klimakrise

Kulturkampf gegen die Ökologie

Von »Habecks Heizungshammer« zum Klimageld

Klimageld

Alles wird anders

Die neuen Grenzen des Wachstums

Ein bisschen Frieden: Internationales

Vietnam 2019

Vietnam 1969

Kein Krieg

Hoch die internationale Solidarität

Gut gemeint? Schlecht gemacht

Das Erbe Nelson Mandelas – ein demokratisches Südafrika

Der Krieg um den grünen Pazifismus

Der Kosovokrieg

Afghanistan: Der erste Verteidigungsfall der NATO

Die Überdehnung der USA im Irak

Scheitern des Interventionismus in Libyen

Chemiewaffen in Syrien

Erstens kommt es schlimmer und zweitens, als man denkt

Staatsräson im Gazakrieg

In Russland

Der Ukrainekrieg: Das Ende der deutschen Illusionen

Sanktionen: Den Hammer haben wir. Einen Nagel finden wir schon?

Partner, Wettbewerber, Rivale: Das neue China

Feldstudie Xinjiang

Ein ruppiger Rivale

Henry Kissinger und die Realpolitik

Zwei Bilder

Zwischen Milwaukee und El Paso

»Worse than China«

Abschied vom Westen – die Idee Europa

Wertegeleitete Realpolitik

Alles muss anders bleiben

Retro – zur Linken wie zur Rechten

Kampf um Demokratie

Good Governance – Vorteil für alle

Gewinn mit Klimaschutz

Ein starkes Europa in einer multipolaren Welt

Alles muss anders bleiben

Danke

Bildteil

Bildnachweis

»Ich hasse Ungerechtigkeiten«

»Wieso Clint Eastwood?«, wurde ich gelegentlich von Besucherinnen oder Besuchern in meinem Büro im Bundestag gefragt. In der Tat hing da ein Schwarz-Weiß-Porträt des Schauspielers. Es war der limitierte Druck eines Fotos, das der große Regisseur Sergio Leone gemacht hat – ein Geschenk meiner Frau Angelika.

Eastwood war nicht nur »Dirty Harry«. Er ist Republikaner und war zwei Jahre Bürgermeister von Carmel in Kalifornien. Auf dem Republikaner-Parteitag 2012 legte er einen peinlichen Auftritt hin, als er mit einem leeren Stuhl ein Streitgespräch mit Barack Obama simulierte. Er wollte dessen Wiederwahl verhindern. Alles keine guten Gründe, im Büro eines Grünen zu hängen. Auch sein Engagement gegen den Ausbau der State Road 241 in Kalifornien ist kein starkes Argument.

Der Grund ist Joe. »Joe, der Fremde« ist der Held in Leones Film »Für eine Handvoll Dollar« aus dem Jahr 1964. Er war der Auftakt von Leones »Dollar«-Trilogie, mit dem dieser das Genre des Italowestern begründete. Dafür transferierte er den Samuraifilm »Yojimbo – Der Leibwächter« von Akira Kurosawa in den Westen – inszeniert zur Musik von Ennio Morricone.

Joe ist ein Killer, der von seinem Auftraggeber betrogen wurde. Um an sein Geld zu kommen, spielt er seinen Auftraggeber und dessen Kontrahenten gegeneinander aus. In diesem Spiel wird er zum Helden – ein Held aus Eigennutz.

Diesen Film haben wir später in den 1970er-Jahren noch unzählige Male gesehen, oft in Nachtvorstellungen, in denen geraucht werden durfte und Bier getrunken. In unserer Lieblingsszene sprachen wir laut den Text mit: In ihr lässt Eastwood einen Mexikaner frei, den eine der Banden eingeknastet hatte. Die Frau dieses Mexikaners fragt ihn: »Warum tun Sie das?« Joe nimmt den Zigarillo aus dem Mund, blickt in die Ferne und sagt: »Ich hasse Ungerechtigkeiten.«

Die Szene hat ihren speziell deutschen Charme. Der Western wurde in Almería und Rom gedreht. Die Mexikaner wurden von Deutschen gespielt – heute kaum denkbar. Den befreiten Mann gab Sieghardt Rupp, später als Zollfahnder Kressin im »Tatort« aktiv. Die Frau des Mexikaners spielte Marianne Koch, damals mit Robert Lembke bei »Was bin ich?« eine Ikone öffentlich-rechtlicher Fernsehunterhaltung.

Doch Joe entkommt seiner Bestimmung nicht. Um an sein Geld zu gelangen, befreit er das Dorf von den beiden Gangsterbanden, die es terrorisieren. Einige Dorfbewohner, voran der Bestatter, hatten das früh erkannt und ihm geholfen.

Es war nicht das egoistische Motiv, das die Ungerechtigkeit beseitigte, sondern das Handeln. Das Handeln beendete die Struktur von Herrschaft. Dass es nicht die Motive, sondern die Handlungen sind, die Strukturen von Gesellschaft verändern, verbindet die Italowestern von Sergio Leone mit der 68er-Bewegung. Da gibt es den desillusionierten ehemaligen IRA-Kämpfer Seán »John« Mallory, gespielt von James Coburn, im 1971 gedrehten Film »Todesmelodie«. Der Sprengstoffspezialist will eine Bank ausrauben und befreit mit dem Anschlag die dort inhaftierten Revolutionäre – ohne an sein Geld zu kommen. Der desillusionierte Freiheitskämpfer, in Irland gescheitert, wird zum Helden der mexikanischen Revolution.

In diesen Filmen gibt es nicht Schwarz und Weiß. Es gibt mindestens, wie in »Zwei glorreiche Halunken«, den Blonden, den Hässlichen und den Bösen. Und jeder bekommt von Ennio Morricone seine eigene Melodie. Der 1966 gedrehte Film endet nicht wie »12 Uhr Mittags« mit einem Duell Gut gegen Böse in der Dorfmitte. Er endet in einem Triell auf einem Friedhof. Der Blonde und der Hässliche überleben. Was den deutschen Verleih möglicherweise verführt hat, den schönen italienischen Titeldreiklang »Il buono, il brutto, il cattivo« nicht zu übernehmen.

Wir sehen hier Helden wider Willen – und ungerechte Machtstrukturen. Wir sehen, dass das Handeln der Menschen und was sie gesellschaftlich bewirken, sehr verschiedene Dinge sein können. Menschen handeln nicht autonom, sie agieren in gesellschaftlichen Verhältnissen. Die ironisch zersplitterte Revolutionsromantik und die Doppelbödigkeit dieser Filme erscheinen mir klüger und wahrheitsgetreuer zu sein als der Wunsch, einfach auf der Seite der Guten stehen zu wollen.

Der Soziologe Max Weber hat den Unterschied zwischen »Wollen« und »Tun« auf die Begriffe »Gesinnungsethik« und »Verantwortungsethik« zugespitzt. In »Politik als Beruf« (München 1919) schreibt er: Dem Gesinnungsethiker reiche es, »dass die Flamme der reinen Gesinnung, die Flamme z.B. des Protestes gegen die Ungerechtigkeit der sozialen Ordnung, nicht erlischt«. Der Verantwortungsethiker dagegen setzt nicht einfach auf die »Guten«, hofft nicht auf Helden. Er rechnet mit der Fehlbarkeit des Menschen, und deshalb wälzt er auch die Verantwortung für die Folgen seines Handelns nicht ab.

Leone hat bewusst auf ein publikumswirksames Genre – den Western – zurückgegriffen und es neu begründet. Es wollte mit seinen Botschaften viele Menschen erreichen. Das war stilbildend auch für viele Regisseure des »Neuen Deutschen Films« der 1970er-Jahre. Hans W. Geissendörfer inszenierte 1971 Schillers »Don Carlos« in Israel als Western. Volker Vogeler erfand mit »Jaider – der einsame Jäger« den Heimatfilm neu. Beide Male spielte Gottfried John die Hauptrolle.

In diesen Filmen wurden Menschen gezeigt, die unter den Verhältnissen leiden, dagegen rebellieren – und an ihnen auch scheitern. Das Handeln von Personen kann partielle Veränderung erzeugen – aber die Veränderung von Strukturen ist die eigentliche Herausforderung. Sie hängt nicht allein vom Willen, vom Motiv ab, sondern von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die Idee »Wenn wir alle Leute überzeugen, dann funktioniert das neue System« ist naiv.

Um Strukturen zu verändern, bedarf es gesellschaftlicher Macht. Strukturen aber müssen verändert werden, soll Veränderung Bestand haben. Wir müssen uns also einer umfassenden Transformation stellen.

Die verschärfte Klimakrise lässt Kanada und Rhodos brennen, überflutet Slowenien wie Libyen. Weltweit erleben wir eine Renaissance rechter und faschistischer Bewegungen. Sie predigen Rassismus. Sie führen einen Kulturkampf gegen Frauen. Sie verharmlosen, ja leugnen die Klimakrise. Auf dem afrikanischen Kontinent war der Krieg nie verschwunden, nach Europa hat Russland den Eroberungskrieg zurückgebracht – nach Jahrzehnten der Sicherheit und des Friedens. In der multipolar gewordenen Weltordnung wachsen systemische Rivalitäten und verschärft sich der Wettbewerb.

Konflikte um Einflusssphären, Energiesicherheit und Verteilungsgerechtigkeit stellen das Gesellschaftsmodell des europäischen demokratischen Kapitalismus vor existenzielle Fragen. Europas Wohlstandsversprechen, mit dem meine Generation aufwuchs, und die nach 1990 sicher geglaubte Friedensdividende erscheinen gefährdet. Zwischen Demokratie und Autokratie gibt es keine Chinesische Mauer, nicht in Ungarn, nicht in Indien, und sogar in den USA fehlt sie.

Diese existenziellen Konflikte haben die erste Ampelkoalition auf Bundesebene in Deutschland mit voller Wucht getroffen. Die »Fortschrittskoalition« von SPD, Grünen und FDP musste parallel zu grundlegenden Veränderungen akute Reparaturarbeiten erledigen. Was medial als Widerspruch zwischen Idealen und Realpolitik erscheint, ist im Kern ein Konflikt zwischen überfälligem Strukturwandel und kurzfristiger Schadenbegrenzung. Das verunsichert die Menschen und stellt Handelnde vor »ethische Paradoxien« (Max Weber). Um diese Widersprüche und Dilemmata zu leben und zu lösen – dafür braucht es eine wertegeleitete Realpolitik.

»Alles muss anders bleiben« ist der Gegenentwurf zu dem Gedanken »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war«, um Joachim Meyerhoff zu zitieren. Wir müssen verändern, damit wir eine menschliche Gesellschaft bleiben.

Veränderung stößt auf Widerstand. Ob es gelingt, strukturkonservative Haltungen aufzubrechen, ist eine Frage gesellschaftlicher Hegemonie, auch und gerade kultureller Hegemonie. Nach 25 Jahren im Bundestag und 40 Jahren Politik als Beruf werfe ich einen Blick auf den Ursprung meines politischen Engagements. Anders als in manchen anderen Autobiografien ist dieses Buch deshalb nicht strikt chronologisch, sondern nach Themen gegliedert.

Deshalb beginnt »Alles muss anders bleiben« mit Kultur. Kultur prägt ein gesellschaftliches Klima, Kultur ist politisch. Sei es Film, Theater oder Oper.

Wobei ich die Oper lieber als Film erlebte. Etwa in Sergio Leones »Spiel mir das Lied vom Tod« (»C’era una volta il West«) von 1968. Eine Oper als Western. Eingeführt wird die Heldin Jill McBain (Claudia Cardinale) mit einer grandiosen Kamerafahrt zu »ihrer« Melodie von Ennio Morricone. Die Grundbotschaft des Films lautet: Der amerikanische Kapitalismus beruht auf Gangstertum und der Legalisierung von Landraub. Amerika entstand aus Gewalt. Zivilgesellschaft aber brachten nicht die Rächer (Charles Bronson), weder gute Gangster (Jason Robards) noch fiese Gangster (Henry Fonda). Denn die sterben oder müssen weiterziehen, rastlos, einsam. Aus Leones Sicht geschah der Aufbau der amerikanischen Zivilgesellschaft durch selbstbewusste Frauen.

Kultur ist Politik – das gilt allemal für die Kultur, die ich in meiner Jugend entdecken durfte.

Ich bin Bremer – geboren im Bremer Norden, in Vegesack. In Bremen hatte ich Anfang der 1970er-Jahre das Vergnügen, mein Theaterleben in der Ära des Intendanten Kurt Hübner zu beginnen. Hübner hatte Bremen schon seit den 1960er-Jahren zu einem national viel beachteten Ort für Experimente jenseits der üblichen Stadttheater-Routine gemacht. Hier gab es eine völlig neue Sicht auf Shakespeare und andere Klassiker.

Der Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Günther Rühle, schrieb später über diese Zeit, in Bremen sei in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern »das Zentrum szenischer Arbeit« in deutschen Theatern zu besichtigen gewesen. Mit Hübner in der Mitte, daneben der Bühnenbildner Wilfried Minks und Regisseure wie Peter Zadek, Ballett-Revolutionäre wie Johann Kresnik. Bremer Theater, das war, schrieb Rühle, »die Mischung von Intellekt und Vergnügen«. Und: »Das Stadttheater wurde hier auf eine fast für unmöglich gehaltene Weise produktiv gemacht.«

Das war in Bremen nicht unumstritten. Empörte Bürger kündigten ihr Theaterabonnement – dafür strömten junge Menschen ins Theater, nicht im Smoking, sondern im (original US-)Parka. Das Bremer Theater entstand nicht im luftleeren Raum. Es hatte den Mut, die gesellschaftlichen und politischen Konflikte seiner Zeit zu spiegeln, zu reflektieren, zu hinterfragen. Das Bremer Theater war nicht denkbar ohne die Kämpfe der 68er-Bewegung.

Was als Botschaft von Benno Ohnesorgs Tod aus Berlin nach Bremen herüberwehte, der Kampf gegen Axel-Springer und Bild war das eine. Das andere waren die Aktionen in Bremen selbst. Bremen hatte damals noch keine Universität, aber eine aktive Schülerbewegung. Die kämpfte mit Sitzblockaden gegen Fahrpreiserhöhungen bei der Bremer Straßenbahn. Sie stand an einer Seite mit den Gewerkschaften gegen die Notstandsgesetze der Großen Koalition. Wir Schüler demonstrierten gegen die erstarkte NPD des Adolf von Thadden. Immer wieder protestierten Tausende von uns gegen den verbrecherischen Krieg der USA in Vietnam.

Es war noch keine neue kulturelle Hegemonie, die diese Bewegung errungen hatte. Aber es war ein Aufbruch gegen die bleierne Nachkriegskultur der 1950er-Jahre. Laut und kantig.

Diese Atmosphäre prägte das Bremer Theater unter Hübner – gerade in seinem Zugriff auf klassische Stücke. Seitdem bin ich ein großer Verehrer von William Shakespeare. Aus seinen »Rosenkriegen« kann mensch viel über Politik lernen, insbesondere wenn man sie so inszeniert wie Johann Kresnik 1999 »Richard III« in der Volksbühne Berlin.

Doch Hübner beschränkte sich in Bremen nicht auf die Politisierung und Aktualisierung klassischer Stücke. Er holte Ende der 1960er-Jahre einen Regisseur aus München, der dort sein eigenes Off-Theater hatte. Er hatte es »antiteater« genannt. Der junge Regisseur, damals 25 Jahre alt, war 1970 noch ein Geheimtipp: Rainer Werner Fassbinder.

Fassbinder inszenierte in der Bremer Experimentalbühne Concordia im Januar 1971 die Aufführung von Marieluise Fleißers Stück »Pioniere in Ingolstadt«. Es war in der Weimarer Republik uraufgeführt und in der NS-Zeit natürlich verboten gewesen.

Fassbinder wählte eine besondere Inszenierung. Im Concordia gab es keine Bühne. Die Zuschauer saßen im Bühnenbild – das Stück spielte neben, vor und hinter ihnen. Die Wucht der Inszenierung wurde durch keinen Orchestergraben vom Publikum ferngehalten – es wurde selbst zum Gegenstand des Stücks.

Günter Rühle nannte »›Pioniere in Ingolstadt‹ ein Stück über die Ausweglosigkeit der kleinen Leute«. Es zeigt die Beziehung des Dienstmädchens Berta zu dem Soldaten Karl. Es geht um Demütigungen, Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen wie unter den Soldaten, um menschliche Rohheit, um sexuelle Belästigung und Gewalt. Das Stück zeigt, wie Stärkere mit Schwächeren umspringen, wie ein Feldwebel seine Minderwertigkeitskomplexe verarbeitet, indem er Soldaten schikaniert. Es zeigt, wie das Militär Menschen entzivilisiert, ja verroht. Fassbinder ließ die Soldaten das in Kampfanzügen der Bundeswehr spielen.

Schon das Thema war ein Skandal. Verdichtet wurde es durch die Inszenierung. Wir Zuschauer konnten uns der Rohheit, der Gewalt, die unmittelbar neben uns stattfand, nicht entziehen. Es war beklemmend.

Fassbinder zeigte, dass Schauspielerei harte Arbeit ist. Er spielte selbst mit, und in allen Spielpausen saß er neben mir, Schulter an Schulter – und roch nach Schweiß. »Pioniere in Ingolstadt« war in der Tat Anti-Theater, wenn man Fassbinder mit dem Theater seines Landsmannes Bertolt Brecht verglich.

Für mich war das eine große Entdeckung. Ich hatte selbst im Schultheater gespielt. In »Kai aus der Kiste« gab ich den Kai. In der »Roten Zora« den Branco. Im »Das Gespenst von Canterville« den jugendlichen Liebhaber. Später versuchten wir, den »Dra-Dra« von Wolf Biermann aufzuführen. Ein Stück über den Missbrauch von Revolutionen. In ihm sollte ich den »Gou-Gou«, den Gouverneur, den Gegner des Befreiers Hans Folk, spielen.

Im Bremer Theater erlebte ich als Zuschauer nun, dass die Themen der Zeit auf der Bühne abgehandelt wurden. Dazu war ich gekommen, weil ich die Leitung der Theatergruppe Jugendfreizeitheim Sattelhof in Blumenthal übernommen hatte. Wir bekamen über die Bremer Volksbühne günstig Karten für beste Plätze im Bremer Theater. Die Volksbühne war eine Besucherorganisation mit zeitweilig 12000 Mitgliedern, die über günstige Preise alle Menschen an der Kultur des Theaters teilhaben lassen wollte.

Im Bremer Theater wurde nicht nur der Zustand der Welt verhandelt. Es war auch Bühne eines Kulturkonflikts zwischen zwei Generationen. Meine Eltern gingen auch regelmäßig ins Theater.

Mein Vater war Prokurist, meine Mutter Hausfrau und Angestellte. Sie hatten sich ihre soziale Stellung in Nachkriegsdeutschland erarbeitet. Er mit Volksschulabschluss und Lehre, sie mit der Höheren Handelsschule.

Für beide war die Bundesrepublik mehr als nur ein Wirtschaftswunderland mit Eigenheim. Sie wollten am kulturellen Leben teilhaben. Deshalb lasen sie neben dem örtlichen Weser-Kurier das evangelische Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt und die Welt am Sonntag. Zeit und Spiegel mochten sie nicht. Sie gingen regelmäßig ins Theater und hatten ein Premierenabonnement.

Dort sahen sie dann nicht nur Edith Clever und Jutta Lampe mit Bruno Ganz in neuen ungewohnten Inszenierungen. Sie fanden es unterhaltsam, wie Wilhelm Wieben, der Tagesschausprecher, als »Tunte« in einer Inszenierung von Shakespeares »Troilus und Cressida« auftrat. Sie konnten damit leben, dass sie im Theater auf ihren Sohn in seiner rosa Cordhose und seinen Wildlederstiefeln stießen, der – trotz billiger Karten – weiter vorne saß.

Doch sie mussten sich auch Stücke ansehen wie »Das brennende Dorf«. Ein Stück von Lope de Vega aus dem Spanien des 17. Jahrhunderts. Im Original solidarisiert sich ein Dorf gegen den örtlichen Tyrannen und tötet ihn. Der spanische König will das Dorf deswegen bestrafen, begnadigt aber die Einwohner, weil sich alle gemeinsam solidarisch schuldig an der Tötung bekennen.

Fassbinder machte daraus etwas anderes. Er provozierte und scheute dabei vor Rohheiten nicht zurück. Vor allem das Ende war konträr. Der spanische König will in Fassbinders Fassung das ganze Dorf hinrichten lassen – die Dorfbewohner aber verspeisen das Königspaar und den Hofstaat bei lebendigem Leib. Am Ende steht bei Fassbinder nicht die Versöhnung von Herrschern und Beherrschten, sondern der gewaltsame Umsturz.

Die Hälfte des Premierenpublikums verließ während des Stücks den Saal. Viele störten sich an der politischen Botschaft. Wir Jüngeren standen am Ende von »Das brennende Dorf« auf und applaudierten und trommelten vor Begeisterung mit den Füßen auf den Boden. Warum? Gerade wegen dieses brutalen Finales. Denn Fassbinder hatte das in dem beeindruckenden Bühnenbild von Minks so inszeniert, dass allen klar war, was mit dem brennenden Dorf gemeint war: My Lai.

Im vietnamesischen My Lai hatte 1968 eine Einheit der US Army unter Leutnant William Calley 500 Menschen, darunter zweijährige Kinder, ermordet und Frauen vergewaltigt. Als einziger Täter wurde Calley verurteilt. Er erhielt lebenslänglich, durfte die Strafe im Hausarrest absitzen und wurde nach vier Jahren von Präsident Richard Nixon begnadigt. My Lai wurde zum Symbol des verbrecherischen Krieges der übermächtigen USA gegen das kleine Vietnam und der Straflosigkeit seiner Kriegsverbrechen.

Es war Zufall, dass meine Eltern und ich gemeinsam diese Aufführungen sahen. Die Karten hatten wir getrennt besorgt. Meine Eltern wählten regelmäßig CDU. Ich rechnete es ihnen hoch an, dass sie sich das Stück bis zum Schluss ansahen – anders als die marodierende Hälfte des Premierenpublikums. Sie hielten eine andere Meinung aus.

Stellvertretend für die Gesellschaft wurde auf der Bühne des Bremer Theaters der zentrale politische Konflikt der Zeit gespiegelt und im Publikum zwischen den Generationen ausgetragen.

Der durch kein Recht gedeckte Vietnamkrieg politisierte meine Generation. Er sensibilisierte uns für viele andere, große und kleine Ungerechtigkeiten und Missstände in der Bundesrepublik Deutschland 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Plötzlich stand vieles auf dem Prüfstand.

Warum haben so wenige Menschen Zugang zu besserer Bildung? Wieso sind Bus und Bahn so teuer? Sind Noten nicht Leistungsterror? Beenden die Notstandsgesetze die Demokratie? Kommen mit der NPD die Nazis zurück? Was ist wirklich während des Dritten Reichs geschehen? Was haben unsere Eltern gewusst? Wieso muss unsere Schule nach einem Kolonialherrn benannt sein?

Das waren Fragen, die wir Schülerinnen und Schüler an meiner Schule, dem Gerhard-Rohlfs-Gymnasium in Bremen-Vegesack, unseren Lehrern, unseren Eltern und zunehmend auch öffentlich stellten.

Wir begannen, Ungerechtigkeiten zu hassen – und in Theater und Film wurde darüber erzählend reflektiert, fand Widerhall und Widerspruch, schuf Öffentlichkeit.

Deshalb beginnt dieses Buch mit »Ich hasse Ungerechtigkeiten« und dem Bild Clint Eastwoods. Der hat übrigens im Alter zur Rolle des Joe zurückgefunden und dabei selbst Regie geführt: In »Gran Torino« spielt er einen alten, weißen Mann, ehemaliger Automobilarbeiter. Walt Kowalski ist nach dem Tod seiner Frau einsam. Er hadert mit seinem heruntergekommenen Viertel und verachtet seine migrantischen Nachbarn. Er ist ein Rassist. Aber er kümmert sich um zwei Hmong-Geschwister. Am Ende opfert er sich, um den beiden Geschwistern eine Zukunft frei vom Terror der Straßengangs zu geben.

»Alles muss anders bleiben« wirft einen Blick auf Ungerechtigkeiten. Auf die Ungerechtigkeit des Ausschlusses von Menschen aus der Demokratie. Auf die Ungerechtigkeit globaler und nationaler Reichtumsverteilung. Auf die Ungerechtigkeit und das Leid von Kriegen. Auf die Ungerechtigkeit der Klimakrise, die die am meisten trifft, die am wenigsten dazu beigetragen haben.

Deshalb das Bild Clint Eastwoods in meinem Büro. Dort hing auch in Wandgröße das Foto eines Ostberliner Straßenzugs mit der Aufschrift: »Freiheit – Eingang C«. Sowie ein Bild mit mir beim Parteitag, der den Atomausstieg beschloss.

So beschreiben diese Bilder auch den Bogen meines politischen Lebens.

»Jugend ohne Gott gegen Faschismus«: Demokratie

Am Rednerpult im Bundestag, 9. Juli 2011.

Von Braunschweig nach Bangalore

Im Frühherbst 2023 saß ich zusammen mit meiner Bundestagskollegin Schahina Gambir auf der Dachterrasse einer Micro-Brewery in Bangalore. Nach mehreren Tagen politischer Gespräche in Neu-Delhi wollten wir deutsche Unternehmen in Bangalore besuchen und uns ein Bild von der Zivilgesellschaft in Indien machen. Nach traditioneller indischer Küche genossen wir nun scharf gewürzte Pizza und probierten das hauseigene Bier.

Mitten im Gespräch erzählte Schahina, dass sie im Alter von zwei Jahren mit vielen anderen Flüchtlingen in Braunschweig in einem Flüchtlingsheim gewesen sei. Ob ich die Unterkunft kennen würde?

Schahina ist 1991 in Kabul geboren. Ihre Eltern flohen mit den Kindern aus Afghanistan. Eigentlich wollten sie in die USA. Das hat nicht funktioniert. Schließlich landeten sie in Deutschland. Die Familie wurde dem Land Niedersachsen zugewiesen und musste zunächst in eine »Zentrale Aufnahmestelle« – in diesem Fall in die ZASt Braunschweig.

Da saß die Zweijährige unter lauter Fremden vom Balkan, aus Vietnam, aus Afrika. Sie konnte Hindi, Kandhari (den Dialekt ihrer Eltern) und ein bisschen Farsi, aber kein Wort Deutsch. Schahina lebte mit ihrer Familie in einer schrecklichen Umgebung. Es war für sie ein Fremdheitsschock, der sie zutiefst verunsichert haben muss.

Die ZASt kannte ich nicht nur. Ich hatte sie als niedersächsischer Flüchtlingsminister errichten lassen und selbst eingeweiht. Die ZASt Braunschweig war nach Friedland und dem Kloster Blankenburg die dritte, die die rot-grüne Regierung Anfang der 90er-Jahre in Niedersachsen eröffnete. Die Anlaufstellen dienten der Erstaufnahme, von dort sollten die Menschen schnell in die ihnen zugewiesenen Ortschaften verteilt werden.

Schahinas Familie kam von Braunschweig in ein Flüchtlingsheim im Landkreis Schaumburg. Dort spielte sie mit einer Sozialarbeiterin Memory. Sie hat das Spiel dann behalten dürfen. Mit dem Memory begann sie, Deutsch zu lernen. Sie war die Erste in der Familie, die Deutsch konnte. 2010 machte sie Abitur in Stadthagen und eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Nach der Arbeit in der Tourismusbranche studierte sie Politik und Wirtschaftswissenschaften, in Bielefeld machte sie ihren Bachelor.

Anfangs aktiv in der Grünen Jugend, war Shahina dann zwei Jahre Vorsitzende des Kreisverbandes Bielefeld. Seit 2021 vertritt sie den Wahlkreis Minden-Lübbecke; sie ist über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag eingezogen. Heute ist sie ordentliches Mitglied im Familienausschuss und im Auswärtigen Ausschuss, stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss. Im Auswärtigen Ausschuss ist sie Berichterstatterin für Südasien. Viel Arbeit investiert sie in die Enquete-Kommission »Lehren aus Afghanistan«, die den gescheiterten 20-jährigen Einsatz der Bundeswehr untersucht. Während der Arbeit im Bundestag hat sie schließlich ihren Masterabschluss in Gender Studies abgeschlossen.

Da saßen wir in Bangalore. Zwei grüne Bundestagsabgeordnete. Die junge Frau, die unter unendlich schwierigen Bedingungen hier gestartet ist und mit 32 schon eine beachtliche Karriere gemacht hat. Und der alte Kämpe, der auf 40 Jahre Landtag und Bundestag zurückblicken konnte. Gemeinsam machten wir nun grüne Außenpolitik. Ich hatte in dem Gespräch ein schlechtes Gewissen. Ich wusste zu gut, wie die Zustände in solchen Massenunterkünften wie der ZASt Braunschweig waren. Ich stellte mir die zweijährige Schahina darin vor. Gemildert wurde meine Trauer durch den Gedanken an die Sozialarbeiterin mit dem Memory.

Sozialarbeitende waren Anfang der 1990er-Jahre meine Antwort auf ein Dilemma gewesen. Weil das Land Niedersachsen mangels Wohnraum Flüchtlinge nicht dezentral in Wohnungen unterbringen konnte, musste ich als zuständiger Minister im ganzen Land (private) Flüchtlingswohnheime anmieten und betreiben lassen. Damit dort nicht zulasten der Flüchtlinge gespart wurde, mussten die Betreiber pro 75 Flüchtlingen eine Sozialarbeitende zu Tarifbedingungen beschäftigen. Ich sorgte auch für eine Vernetzung der Sozialarbeitenden – so hatten wir ein gut funktionierendes Kontrollsystem vor Ort, um Auswüchse durch die privaten Betreiber der Heime zu mindern.

Dass nun eine dieser Sozialarbeiterinnen den Ankommensprozess von Schahina in Deutschland begleitete, hieß dann doch, dass wir damals nicht alles verkehrt gemacht hatten (höchste Form des Lobes in Norddeutschland).

Doch von der Flüchtlingspolitik möchte ich später sprechen. Ich habe diese Geschichte von Schahina mit Absicht an den Anfang des Demokratie-Kapitels gestellt.

Demokratie ist kein Naturzustand. Demokratie musste immer wieder erkämpft werden. Demokratie ist bedroht. Demokratie muss verteidigt werden – in Deutschland, in Europa, ja inzwischen sogar wieder gegen einen Donald Trump in den USA.

Demokratie ist die Herrschaft des Staatsvolkes, griechisch »demos«. Aber wer gehört zum Staatsvolk? Der Versuch, das Staatsvolk ethnisch zu definieren, ist aktuell die größte Gefahr für die Demokratie.

Nicht mehr die Staatsangehörigkeit und die daraus erwachsenen Rechte und Pflichten sind in diesem Konzept entscheidend, sondern willkürlich definierte und völlig diffuse ethnische Kriterien. Das reicht vom Aussehen über die Religion bis zum Bekenntnis zu einer »Leitkultur«. Letztere unterliegt oft schrägen Kriterien, etwa wenn sie von einem organisierten Besäufnis wie auf dem Gillamoos geprägt sein soll. Auf diesem Volksfest meinte Friedrich Merz jenes Deutschland zu entdecken, das er in Kreuzberg nicht finden wollte. Immer geht es um ein »Wir gegen Die« (Anderen).

Wo Friedrich Merz bei seinen Anhängern bloß billig punkten wollte, denken andere weiter. Ihre Ausgrenzung der »Nicht-Deutschen«, der Fremden, zielt auf Vertreibung. »Remigration« – das Lieblingswort identitärer Rechter wie vieler AfD-Anhänger – ist nichts anderes als die Ansage für eine ethnische Säuberung. In den Worten des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke hätten Kinder wie die zweijährige Schahina nicht Deutsch lernen sollen, sondern mit »wohltemperierter Grausamkeit« ins Taliban-regierte Afghanistan abgeschoben werden müssen.

Ich bin froh, dass Deutschland einen anderen Weg gewählt hat. Schahina Gambir und ihre Familie sind, wie Millionen andere Deutsche mit Migrationshintergrund, eine Bereicherung für unser Land. Ohne sie wäre Deutschland ärmer, kulturell wie materiell.

Doch diese Entwicklung ist massiv von rechts bedroht, wie Recherchen von Correctiv über die Pläne zur »ethnischen Säuberung« zeigen. Unter dem politischen Druck von rechts außen verschieben sich Positionen auch demokratischer Parteien.

Die CDU hatte einst einen Bundespräsidenten gestellt, Christian Wulff, der unmissverständlich festhielt, »Der Islam gehört zu Deutschland«. Jetzt fand sich im ersten Entwurf für das CDU-Grundsatzprogramm zunächst der Satz »Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland«. Deutschsein wird so für Muslime mit Sonderbedingungen aufgeladen, denen Christen und Atheisten offensichtlich nicht genügen müssen, um zu Deutschland zu gehören. Inzwischen wird der Satz nicht länger auf die einzelnen Muslime, sondern auf den Islam bezogen: »Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland.«

Während die Bundesanstalt für Arbeit berechnet, dass Deutschland zur Sicherung seines Wohlstandes eine Zuwanderung von 400000 Menschen pro Jahr benötige, setzen CDU und CSU auf eine Begrenzung der Zuwanderung, lehnen ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz ebenso ab wie ein wettbewerbsfähiges Staatsangehörigkeitsrecht. Flüchtlinge sollen selbst bei Anerkennung in »sicheren Drittländern« untergebracht werden. Aufnahme soll es nur im Rahmen von Kontingenten geben.

Offensichtlich hat sich in Deutschland etwas nach rechts verschoben. Nun gab es auch weiterhin nach 1945 Faschisten, Neonazis, Rassisten, Deutschnationale. Nicht alles, was uns heute als neu und empörend erscheint, ist neu, aber dennoch empörend. Das Beispiel des Hubert Aiwanger und des antisemitischen Flugblatts in seiner Schultasche belegt dies. Lange vor den NSU-Morden und den rechten Mördern von Halle, Hanau oder am Münchener Olympiastadion gab es 1980 das Oktoberfestattentat in München und die Morde der Wehrsportgruppe Hoffmann an Shlomo Lewin und Frida Poeschke.

Aber in vielen Bereichen hat es in den vergangenen 50 Jahren eher eine Stärkung der Demokratie gegeben – allen Befürchtungen auch von mir zum Trotz. Es scheint aber heute so, als träten die Staaten des demokratischen Kapitalismus aus einer Phase der Liberalisierung in eine Phase autoritärer Verhärtung.

Was also ist bei der aktuellen Rechtswendung vieler Gesellschaften anders als in der Vergangenheit – obwohl es doch so viele Parallelen in Ton, Auftreten und Politik gibt?

Dreigeteilt – niemals

Demokratie musste in Deutschland erkämpft werden. Erst gegen den Kaiser, mit mäßigem Erfolg. Die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie, ging mit der Machtübertragung an die Nazis durch Konservative unter. Nach der Zerschlagung des Nationalsozialismus hatten unsere Befreier den Besiegten ein demokratisches System verordnet, in das sich viele Deutsche bloß murrend einfügten. Die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes aber hatten ein System demokratischer Institutionen und Regularien geschaffen, das das Murren aushielt und die Versuche des Rückfalls abblockte.

In der westdeutschen Bundesrepublik kam die wirkliche demokratische Neugründung erst 25 Jahre nach Kriegsende. Es war die Revolte der 68er, die Deutschland endlich im demokratischen Westen ankommen ließ. In der DDR war es der Kampf der Bürgerbewegung und der Zusammenbruch der Sowjetunion, die der Demokratie zum Durchbruch verhalfen. So entstand das demokratische Fundament des vereinten Deutschlands.

Doch untrennbar ist die Demokratisierung Deutschlands mit der Politik der Entspannung Willy Brandts und seiner sozialliberalen Koalition verbunden. Was als Projekt für eine andere Außenpolitik begann, erwies sich als ein Projekt zur Demokratisierung der Bundesrepublik. Gerade weil es gegen die Entspannungspolitik massiven Widerstand von rechts gab.

Mein Onkel Kurt wohnte in Deichhausen auf der anderen Seite der Weser. Wenn wir ihn in den 1960er-Jahren besuchten, passierten wir rote Metallschilder am Straßenrand. »Dreigeteilt niemals« stand darauf. Man sah Deutschland in den Grenzen von 1937. Eine Nation, mit Schlesien und Ostpreußen und der DDR. Die hieß bei den Rechten die »Zone« und unter Vertriebenenfunktionären »Mitteldeutschland«, weil sie auch die Gebiete östlich davon zurückholen wollten.

CDU, CSU, Konservative und Deutschnationale weigerten sich anzuerkennen, dass Deutschland seine Ostgebiete zu Recht verloren hatte. Wer das wie Willy Brandt oder Egon Bahr anders sah, galt in der alten Bundesrepublik lange als Verräter oder fünfte Kolonne Moskaus.

»Dreigeteilt niemals« war klassische Täter-Opfer-Umkehr. Das Deutschland, welches Europa durch seine Kriege in den Abgrund des Zweiten Weltkriegs gestoßen hatte, wurde zu seinem Opfer umgedeutet, dem das Unrecht der Teilung zugefügt wurde.

Für Entspannung zu sein bedeutete, die Täter-Opfer-Umkehr nicht weiter mitzumachen.

Es hieß, sich der Verantwortung für die deutsche Geschichte zu stellen.

Demokratie und Entspannung

Ende der 1960er-Jahre war es Zeit für etwas Neues. Im Oktober 1969 brachte ein früherer Linkssozialist, der das NS-Regime im Exil aktiv bekämpft hatte, im Bundestag in Bonn das Neue auf den Punkt: »Wir wollen mehr Demokratie wagen«.

Willy Brandt war der erste sozialdemokratische Kanzler der Bundesrepublik. Die Regierung Brandt-Scheel wurde zum Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die seit 1949 nur CDU-Kanzler gekannt hatte. Die sozialliberale Koalition versprach mehr Rechte für Gewerkschaften, mehr Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen und die weitere Entkriminalisierung der Homosexualität – der skandalöse Paragraf 175 war kurz zuvor schon von der Großen Koalition gestrichen worden.

Die Entspannungspolitik aber war Konservativen und Rechtsextremen ein besonderer Dorn im Auge.

Für Willy Brandt und Egon Bahr war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze zu Polen Ausdruck eines neuen Geschichtsbildes. Die neue Ostpolitik änderte auch das Bild der Sowjetunion in Deutschland. Das alte Bild vom barbarischen, bösartigen Feind im Osten rückte in den Hintergrund. Die Verbrechen der Nazis und der Wehrmacht wurden zumindest nicht mehr so radikal verdrängt wie in den 1950er-Jahren.

Das missfiel einigen, nicht nur Älteren. Auch meinem jüngeren Sportlehrer. Er hieß Wilhelm Brand. Wenn wir ihn ärgern wollten, nannten wir ihn Willy Brandt. Das war für ihn die größte Beleidigung.

Der echte Willy Brandt hatte gegen die Nazis gekämpft und galt Rechten als Verräter. Als Kanzler war er das Versprechen eines offenen, liberalen, friedlichen Landes, das sich von der NS-Vergangenheit löste. Das Versprechen, dass die postfaschistische Bundesrepublik sich wandeln wollte.

Die Bundesrepublik war 1968 ein postfaschistischer Staat, in dem viele ehemalige Nazis Verantwortung trugen. Bundespräsident Heinrich Lübke hatte in der NS-Zeit den Zwangsarbeitereinsatz von KZ-Häftlingen verantwortet. Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger war 1933 in die NSDAP eingetreten und hatte nach 1940 im Außenministerium Karriere gemacht. Als der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer einige der Täter in den Auschwitzprozessen vor Gericht brachte, hatte er sich gegen massive Widerstände durchzusetzen.

Gegen Willy Brandt führte die Rechte einen Kampf voller Häme und Hass. An vorderster Front traten Autoren wie William S. Schlamm auf, bis 1971 Kolumnist in Springers Welt. Er denunzierte die Entspannungspolitik als »appeasement« und empfahl, »die Rückgabe der vergewaltigten Gebiete Deutschlands zu erzwingen«. Im ZDF-Magazin, das Millionen Zuschauer sahen, blies Gerhard Löwenthal in das gleiche Horn. Ich habe damals das ZDF-Magazin regelmäßig gesehen und Autoren wie Schlamm gelesen, um zu wissen, wie meine politischen Gegner denken.

In der Verachtung der Entspannungspolitik und der Verträge mit Moskau und Warschau fand sich eine rechte Front zusammen, die von konservativen Christdemokraten bis zu Deutschnationalen und Neonazis reichte. Brandt warfen sie vor, im Zweiten Weltkrieg in Norwegen gewesen zu sein. Er wurde mit »Brandt alias Frahm« diffamiert. Darin schwang der für die Deutschnationale typische Klassendünkel gegen Ärmere mit. Brandt war 1913 als Kind der unverheirateten Verkäuferin Martha Frahm zur Welt gekommen. Willy Brandt war seit 1933 sein nom de guerre im Kampf gegen die Nazis.

Diese Hassorgien gipfelten in dem rechtsextremen Gewaltaufruf »Brandt an die Wand«. Das Ziel dieser rechten Allianz war es, die Zeit anzuhalten, die Reformen zu stoppen, »Mehr Demokratie wagen« zu beenden und die Bundesrepublik wieder als antikommunistischen Frontstaat zu errichten. Die revisionistische Kampagne attackierte Antifaschisten, die auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden hatten, und entlastete Nazis und Mitläufer. Sie gipfelte in dem Misstrauensvotum der CDU/CSU im Bundestag 1972, das allerdings scheiterte.

Heute wird oft eine verrohte Kommunikation politischer Kontroversen beklagt. Die sozialen Medien und hermetisch gegen Andersdenkende abgedichtete Blasen befördern eine Kommunikation, die der Demokratie schadet. Aber das ist nicht so neu, wie viele denken. In den Tiraden gegen Brandt, den Vaterlandsverräter und Vasallen Moskaus, brachen sich Ressentiments und eine rechte Wut Bahn.

Ähnlich der antigrünen Hasskampagnen der jüngeren Vergangenheit kamen hier sehr verschiedene Strömungen zusammen. Rhetorisch gab es keine Brandmauer gegen rechts – ob Neonazi, Vertriebenenfunktionär oder CDU-Abgeordneter, das Muster vom Vaterland verratenden Bundeskanzler einte sie alle. Natürlich hat kein Christdemokrat »Brandt an die Wand« gerufen. Aber die Maßlosigkeit ihrer Polemik gegen die Entspannungspolitik bestätigte die offenen Neonazis in ihrem Glauben, mit dieser Parole den eigentlichen Willen des Volkes zum Ausdruck zu bringen.

Die Anti-Brandt-Kampagnen lösten Anfang der 1970er-Jahre bei uns viel Solidarität aus. Auch Linke, die der Sozialdemokratie fernstanden, erkannten in dem aggressiven Revanchismus und der Hetze gegen Brandt einen gemeinsamen Gegner. Der Kommunistische Bund (KB) rief 1972 zur Wahl der SPD auf. Es war das einzige Mal, dass eine K-Gruppe empfahl, die sonst mit viel Herzblut als Arbeiterverräter bekämpfte SPD zu wählen.

Die SPD wurde 1972 zur stärksten Fraktion. »Willy wählen« hatte gewonnen. Die Bundesrepublik war in der Demokratie angekommen. Es war der Bruch mit der verbrecherischen Vergangenheit Deutschlands.

Der Kampf um die Geschichte

In unserer Generation, der in den 1950er-Jahren und später Geborenen, haben viele die Verdrängung der NS-Vergangenheit der Älteren kritisiert. Die Debatten um die Entspannungspolitik schwappten natürlich in die Schule. Sie setzten das Thema Umgang mit Vergangenheit auch in unserer Schule auf die Tagesordnung – nicht nur in der Gemeinschaftskunde und in Geschichte, sondern gerade auch im Deutschunterricht.

Mein Deutschlehrer Hartmut Alt brachte uns Heinrich Bölls Werk nahe. Besonders gefiel mir »Ende einer Dienstfahrt« mit seiner antimilitaristischen und subversiv ironischen Botschaft, der am Ende ein Bundeswehrjeep zum Opfer fällt. Als wir Günter Grass’ »Katz und Maus« lasen, gab es einen Skandal. Die Aufregung machte sich vordergründig an der Masturbationsszene auf dem Schiff fest. Gemeint war aber eher die antimilitaristische Haltung von Grass’ Werk. Ein Werk, das es mir immer noch unverständlich macht, dass der Autor seine eigene Mitgliedschaft in der Waffen-SS über Jahrzehnte verschwieg – an seiner demokratischen Läuterung konnte doch kein Zweifel bestehen. Allerdings wäre es dann mit dem Nobelpreis schwierig geworden.

Neben den beiden späteren Nobelpreisträgern ließ Hartmut Alt uns auch die Romane von Alfred Andersch lesen. In seinen Werken wie »Sansibar oder der letzte Grund« und »Die Rote« arbeitete Andersch nicht nur mit neuen literarischen Formen, sondern kreiste um den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, seine Möglichkeiten und um den Mut und die Angst. Anderschs autobiografischer Roman »Die Kirschen der Freiheit« ist die Geschichte eines Deserteurs, der aus der Wehrmacht flieht. In der alten Bundesrepublik galten Wehrmachts-Deserteure jahrzehntelang noch als Verräter und Feiglinge. Wir sahen in dem Ich-Erzähler dagegen einen Helden, der Mut bewiesen hat.

Anders als Hartmut Alt empfanden das nicht alle unsere Lehrer so. Viele hatten am Krieg teilgenommen. Fragen danach empfanden sie als Belästigung. Wir prallten oft auf eine Mauer des Schweigens.

Mein Vater Klaus ist 1941 mit 17 Jahren zur Waffen-SS gegangen. Er hatte gerade seine kaufmännische Lehre abgeschlossen. Da war er gelandet, weil seine Mutter ihn vom Gymnasium genommen hatte. Nicht weil er schlechte Leistungen gebracht hätte, sondern wegen der ungenügenden Leistungen seines älteren Bruders Helmut. Meine Großmutter wollte keine Bevorzugung eines ihrer Kinder – also mussten beide Brüder das Gymnasium verlassen, als der ältere scheiterte.

Mein Vater meldete sich aus Überzeugung zur Waffen-SS – er erzählte, dass er auch gerne zur Leibstandarte »Adolf-Hitler« gegangen wäre. Aber dafür war er wenige Zentimeter zu klein. Die politische Überzeugung stammte nicht von seiner Mutter. Meine aus Sachsen stammende Oma war eher Anhängerin von August Bebel, an den ich sie später mit meinem Bart erinnerte.

Bei der Waffen-SS machte mein Vater eine für einen Volksschüler beachtliche Karriere. Er wurde Obersturmführer, was dem Rang eines Oberleutnants, also eines Offiziers, entsprach. Klaus Trittin geriet erst nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 in Gefangenschaft. Im letzten Wehrmachtsbericht des Zweiten Weltkriegs vom 9. Mai 1945 ist er erwähnt: »In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weichselmündung tapfer verteidigt. Zu diesen Verteidigern gehörte auch unsere kleine Kampftruppe Trittin.« Er wurde als Mitglied der Waffen-SS und damit als Angehöriger einer kriminellen Vereinigung verurteilt und nach Sibirien geschickt.

Die Gefangenschaft in der Kälte Sibiriens war für ihn eine Zeit des Leidens. Zeichnungen aus dieser Zeit zeugen davon. 1950 kam er zurück nach Deutschland. Dennoch hat mein Vater über Russland nie ein böses Wort verloren. Meine Mutter verblüffte er, als sie in den späten 1970er-Jahren in Moskau Silvester feierten. Im Taxi vom Flughafen sprach mein Vater zu ihrer Überraschung mit dem Fahrer plötzlich Russisch.

1969 fuhr mein Vater mit mir und meinem jüngeren Bruder in das frühere Konzentrationslager Bergen-Belsen. Dort wurden bis zur Befreiung 1945 mindestens 52000 Menschen von den Nazis ermordet oder fielen den Haftbedingungen zum Opfer. Neben dem KZ gab es ein Kriegsgefangenenlager, in dem 50000 sowjetische Soldaten starben. Anne Frank war 1945 nach Bergen-Belsen deportiert worden und starb an den unerträglichen Zuständen in dem KZ, wo sie sich mit Fleckfieber infiziert hatte. Sie war 15 Jahre, so alt wie ich 1969.

Mein Vater hat uns dort gesagt: »Guckt euch an, was wir getan haben. Vergesst das nie. So etwas dürft ihr nie mehr zulassen.«

Das war seine Botschaft. Eine Botschaft, die mich durch mein politisches Leben begleitete. Dass ich als niedersächsischer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten die Gedenkstätte Bergen-Belsen um das Erinnern an das Kriegsgefangenenlager ebenso erweitern ließ wie um das Erinnern an die dort ermordeten Sinti und Roma, zeugt davon. Der Aufbau eines Netzes dezentraler Gedenkstätten wie der Startschuss zur Länderspende für die Restaurierung der vom Verfall bedrohten Gedenkstätte im Vernichtungslager Auschwitz waren weitere Aktivitäten der ersten rot-grünen Regierung von 1990 bis 1994 in Niedersachsen.

Die Schule der Demokratie

Im Übergang von den 1960er- zu den 1970er-Jahren begann sich eine neue Auffassung von Demokratie erst zu etablieren. Die antikommunistische Honoratioren-Republik der Adenauer-Zeit war auf dem Rückzug. Es brodelte unter der Decke der Wohlstandsgesellschaft.

Es gab damals beides: das Erbe des Nationalsozialismus samt dem deutschen Obrigkeitsstaat, wie ihn Heinrich Mann in »Der Untertan« beschrieben hatte. Und den Aufbruch in das Neue, Freie, das radikal Demokratische. Demokratie sei, hatte Willy Brandt 1968 gesagt, die »Freiheit zur Veränderung der Gesellschaft«. Diese Freiheit nahmen wir uns.

Das Gerhard-Rohlfs-Gymnasium lag etwas abgelegen im Bremer Norden. Aber es war ein Unruheherd mit einem rebellischen Klima. Bremen hatte früh eine aktive Schülerbewegung.

Damals, 1969, hielten wir Noten für Willkür. Wir forderten ihre Abschaffung, um mehr Gleichheit und mehr Freiheit zu haben. Angeführt von Schülern und Schülerinnen aus der zwölften und dreizehnten Klasse, haben wir einmal die Zeugniskonferenz in unserer Schule gesprengt. »Brecht die Kompetenzen der Zeugniskonferenzen« lautete unser Slogan. Bei dieser Gelegenheit ist eine Scheibe zu Bruch gegangen, und ein Feuerwerkskörper flog in das Lehrerzimmer.

Der Kracher, der in das Lehrerzimmer flog, war zwar laut, aber nicht gefährlich. Die Lehrer waren dennoch völlig schockiert. Der stellvertretende Direktor hat in dem Durcheinander Susi, eine Schülerin der achten Klasse, geohrfeigt. Wir waren empört. Dieses Bild – der große stellvertretende Direktor versetzt der zierlichen Schülerin eine Ohrfeige – ließ nur eine Konsequenz zu: Schulstreik.

Den Geist dieser Zeit brachte ein Aufsatz der Schülerin Johanna Köhler zum Ausdruck. Sie war 1970 in der achten Klasse und schrieb: »Da ich gegen den Kapitalismus bin, kann ich auch nicht das Zensurensystem befürworten.« Die antiautoritäre Theorie und Praxis von A. S. Neill im britischen Summerhill habe bewiesen, dass »das sogenannte Faulheitsmoment die Folge der Unterdrückung der Interessen des Kindes ist«. Sie bekam für den Aufsatz eine Vier minus.

Unser Gymnasium war die zweite Schule in Deutschland, die dann das sogenannte Buxtehuder Modell praktizierte. Die Klassen wurden in der zwölften und dreizehnten Klasse zugunsten von Kursen aufgelöst. Das war vor der Einführung der reformierten Oberstufe etwas revolutionär Neues.

Im Kurssystem boten die Lehrer und Lehrerinnen Themen für ein halbes Jahr an. Dann wurde verhandelt, welche Schüler welche Kurse belegten. Die Verteilung konnten die Lehrer nicht allein bestimmen. Das geschah drittelparitätisch durch Eltern, Lehrer und Schülervertreter. Das Kurssystem veränderte die Machtverhältnisse zwischen Schülern und Lehrern. Für uns Schüler war es ein Gewinn an Gleichheit und Mitsprache.

Das Ende der festen Klassen bedeutete für uns Schüler mehr Freiheit. Die Lehrer konnten uns weniger kontrollieren. Anders als in der späteren reformierten Oberstufe gab es noch nicht das Punktesystem, das meine jüngeren Geschwister als Leistungsdruck erlebten. Das Buxtehuder Modell hatte die segensreiche Folge, dass ich öfter den Sportunterricht mit dem elenden Geräteturnen schwänzen konnte und anstelle dessen tat, was ich wollte: an der Weser liegen, Handball oder Fußball spielen. Dass das Buxtehuder Modell an unserer unruhigen Schule ausprobiert wurde, war der klassisch sozialdemokratische Versuch, mit mehr Partizipationsmöglichkeit die rebellischen Energien der Schülerbewegung einzudämmen und die unruhige Situation zu befrieden.

Es gab Unterstufensprecher für die Klassen 5 und 6, Mittelstufensprecher für die Klassen 7 bis 10 und die Oberstufensprecher. Dieses System haben wir zugunsten von Schulsprecherräten abgeschafft und damit eine kollektive demokratischere Struktur geschaffen. Ich war früh Klassensprecher und hatte keine Scheu, in der Schulvollversammlung vor vielen Leuten zu sprechen. Vor Publikum aufzutreten kannte ich ja seit der siebten Klasse aus den Theateraufführungen.

Es gab aber ein Problem. Mein Vater war Elternsprecher des Gymnasiums, ich war Mitglied im Schülerrat-Kollektiv. Der familiäre Zwist war damit institutionalisiert. Zum Beispiel waren Eltern und Lehrer gemeinsam dafür, den Samstagsunterricht abzuschaffen. Wir Schüler dagegen wehrten uns gegen die Fünftagewoche. Wir machten am Samstag sowieso oft blau und wollten verhindern, dass wir die Samstagsstunden unter der Woche zusätzlich hatten. Die Schulleitung reagierte geschickt und legte im Stundenplan Mathematik und Physik auf den Samstag – in Fächern, bei denen wir nur begrenzt fehlen konnten, wollten wir nicht den Anschluss verlieren.

Aber in dem institutionellen Konflikt zwischen dem Elternsprecher (meinem Vater) und mir haben wir beide etwas gelernt. Und sei es auch nur, in Konflikten mal festzustellen, »We agree to disagree« – auch wenn wir es damals nicht so formuliert hätten.

Die neue Drittelparität gab uns Schülern tatsächliche Macht. Ein Beispiel dafür war die Auseinandersetzung mit einem Erdkundelehrer, mit dem wir schon in der elften Klasse zusammengekracht waren und der sich danach weigerte, uns weiter zu unterrichten. Wir haben unseren Erdkundeunterricht selber gemacht. Ich hielt einen Vortrag zu einem völlig neuen Thema: Umweltschutz. Schließlich bekamen wir einen neuen Lehrer – frisch von der Freien Universität Berlin.

Als der alte Erdkundelehrer einen Kurs in der zwölften Klasse anbot, haben wir kollektiv dafür gesorgt, dass niemand seinen Kurs belegte. Das war für ihn eine Blamage – für uns ein Sieg. Wir setzten durch, dass der neue Lehrer einen Kurs anbieten konnte.

Notstand

Die Bremer Polizei war gegen die Proteste der Schüler bei den Straßenbahnunruhen extrem hart vorgegangen. In der Bremer Bürgerschaft wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, der klären sollte, wer für die Gewalteskalation politisch verantwortlich war. Das änderte aber an der Rücksichtslosigkeit der Polizei nichts. Die Gewalt ging nach meiner Erfahrung regelmäßig von der Polizei aus.

Am 15. September 1969 trat der NPD-Vorsitzende Adolf von Thadden in der Bremer Stadthalle auf. Die NPD war damals im Aufwind, saß in sieben Landtagen, und es schien möglich, dass sie 1969 in den Bundestag einzog. Die NPD war ein Sammelbecken für Rechtsradikale, die die Schuld der Deutschen am Mord an den Juden und dem Zweiten Weltkrieg vergessen machen wollten, ein völkisches Weltbild verbreiteten und, wie die Nazis, die USA und den Bolschewismus für »Feinde des deutschen Volkes« hielten.

Einzelne Gegendemonstranten versuchten vergeblich, die Stadthalle zu stürmen und die NPD-Veranstaltung zu sprengen. Die Polizei schlug massiv zu. Ich bin mit dem Fahrrad von unserem Haus in Vegesack zu der Demonstration nach Bremen gefahren, knapp 20 Kilometer. Wieder zu Hause, habe ich mich erschöpft schlafen gelegt. Als meine Mutter am nächsten Morgen in mein Zimmer kam, brach sie in Tränen aus, aber nicht wegen meiner politischen Betätigung: Mein Zimmer stank intensiv nach Tränengas. Ich hatte bei der Demonstration so viel davon abbekommen, dass es noch in meinen Kleidern hing.

1968 fokussierte sich der Kampf auf die Notstandsgesetze. Wir sahen darin eine Einschränkung der Rechte des Bundestages und ein Symbol für die Verwandlung der bundesdeutschen Demokratie in ein autoritäres Regime. Reichspräsident Hindenburg hatte seinerzeit mit dem Notverordnungsartikel 48 der Weimarer Reichsverfassung Grundrechte außer Kraft gesetzt – ein Prozess, an dessen Ende die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler stand. Die Nazis begannen 1933 mit der »Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat« die Diktatur zu etablieren.

Wir haben in der Schule diskutiert und zu einer Demonstration aufgerufen, an der auch Werftarbeiter und die IG Metall teilnahmen. Die Gewerkschaften waren scharfe Gegner der Notstandsgesetze, weil dort die Aussetzung des Streikrechts ermöglicht wurde. Unser Beitrag zu der Demo in Bremen war: Wir hatten uns Reclam-Ausgaben des Grundgesetzes besorgt, die wir in einen Sarg packten und in den Hafen von Vegesack warfen.

Das war die erste politische Aktion, die über die Schülerbewegung hinausging. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) versuchte seinerzeit vergebens, die Gewerkschaften zu einem Generalstreik gegen die Verabschiedung der Gesetze zu bewegen. Im Mai 1968 wurden die Notstandsgesetze verabschiedet.

Im Rückblick waren die Notstandsgesetze eine für das demokratische Deutschland typische Konsensentscheidung. Es gab Gründe für diese Neuregelung – ohne eigene Notstandsgesetze hätten im Katastrophenfall die Alliierten das Sagen gehabt. Um das Grundgesetz zu ändern, bedurfte es einer Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat. Im parlamentarischen Prozess wurde der Ungeist des autoritären Etatismus der ersten Entwürfe des CDU-Innenministers zugunsten präziser Regeln und Rechte für Bundestag und Bundesrat kassiert. Aufgeklärte Demokraten wie der damalige SPD-Justizminister Gustav Heinemann hatten gegen die Vertreter eines starken Staates die obrigkeitsstaatlichen Tendenzen entschärft. Dem mit den Gesetzen für den Fall eines Angriffs von außen geschaffenen »Gemeinsamen Ausschuss« des Bundestages habe ich jahrelang als Abgeordneter angehört. Er trat aber nie zusammen – es gab keinen Verteidigungsfall, den das Parlament erklären musste.

Doch 1968 erschienen uns diese Gesetze als untrügliches Zeichen: Die Republik schuf ein reaktionäres Instrument, um Veränderungen rigide abwehren zu können. Und die SPD stimmte dabei sogar zu. Bei unserem Protest gegen die Notstandsgesetze ging es nicht nur um die Frage, wie ein demokratischer Staat den Notstand regelt. Er war Teil des größeren Kampfes um die Ausrichtung der Bundesrepublik Ende der 1960er-Jahre und des Kampfes um die Entspannungspolitik.

Als das Misstrauensvotum gegen Brandt 1972 scheiterte und die SPD bei der Wahl im November zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik stärkste Partei wurde, waren wir erleichtert. Das waren Momente, in denen wir dachten: Es geht voran. Es wird besser werden.

Radikalen-Haar-Erlass

Doch auf den Aufbruch folgten Rückschläge. Auf den politischen Visionär Willy Brandt folgte 1974 der Technokrat Helmut Schmidt. Die Restauration und der Rückgriff auf autoritäre Muster hatte schon 1972 mit dem Radikalenerlass begonnen.

Die linken 68er sollten vom Staatsdienst und von den Schulen ferngehalten werden. Wir kannten in unserem Gymnasium Referendare, die von Berufsverboten bedroht waren. Einige zählten zu unseren Lieblingslehrern. Als Schülervertretung machten wir 1972 gegen die Ausgrenzung der Linken mobil. Ich habe mich 1973 nach dem Abitur gefragt: Du bist ein linker Schüler. Du wirst ein linker Student. Steht am Ende ein Berufsverbot? Das war keine irreale Angst, sondern eine realistische Aussicht.

Einen Radikalenerlass gab es in keinem anderen westeuropäischen Land. Er war eine westdeutsche Besonderheit und Ausdruck eines hysterischen Antikommunismus. In Niedersachsen bekamen von 1972 bis 1990 unter CDU-geführten Landesregierungen über 130 Personen Berufsverbot, vor allem Lehrer. 1990 gewannen SPD und Grüne die Wahl. Eine der ersten Amtshandlungen von Rot-Grün 1990 war es, den Radikalenerlass aufzuheben und die Opfer zu rehabilitieren. Jetzt war ein Anwalt Ministerpräsident, der jahrelang Berufsverboteopfer vor Gericht vertreten hatte: Gerhard Schröder.

Anfang der 1970er-Jahre sind Hunderttausende Menschen, darunter viele aus der Schülerbewegung, in die SPD eingetreten. Oft wegen Willy Brandt. Einzelne, die im Bremer USB, im Unabhängigen Schülerbund, eine Rolle gespielt hatten, machten in der Partei Karriere. Christian Bruns etwa leitete lange das Büro des Bremer Senats in Brüssel. Für mich kam das nicht infrage. Die Berufsverbote haben mir und vielen anderen gezeigt, dass die SPD keine Alternative war.

Manchmal sagen Symbole mehr als Worte. Das zweite Symbol für die Restauration der SPD war Helmut Schmidts Haarerlass.

Schmidt, der von Ende 1969 bis 1972 Verteidigungsminister war, hatte längere Haare für Soldaten erlaubt – wenn sie ein Haarnetz trugen. Eine der letzten Amtshandlungen von Schmidt als Verteidigungsminister war es, diesen Haarnetz-Erlass wieder aufzuheben. Das Haar durfte fortan den Kragen nicht berühren, Augen und Ohren mussten frei sein. Als ich 1974 zwangsweise zur Bundeswehr einberufen wurde, musste ich meine Haare entsprechend schneiden.

Die Berufsverbote und der Haarerlass zeigten, dass Willy Brandts Aufbruch zu Ende war. »Mehr Demokratie wagen« war rasiert und von Berufsverbot bedroht.

Wir verstanden diese Signale als Ausgrenzung. In entscheidenden Fragen standen wir gegen ein Kartell der Parteien von CDU/CSU über FDP bis zur SPD. Alle drei Parteien waren für Notstandsgesetze, für Berufsverbote und die Bundeswehr eingetreten. Das war nicht unser politisches System.

Wir haben uns nicht als dessen Opfer gefühlt, aber wir standen außerhalb dieses Systems. Wir konnten Druck machen und, wie die Bremer Schülerbewegung gezeigt hatte, Wirkungen entfalten. Auf der Straße, mit Demos und Aktionen. Nicht in Parteien, nicht im Parlament. Das erschien uns hoffnungslos.

Der Deutsche Herbst

Am 1. Juni 1972 fuhr ich mit meinem Vater ins Kino. Wir wollten Roman Polanskis »Macbeth« sehen. Im Radio kam die Nachricht, dass die Polizei in Frankfurt Andreas Baader, Holger Meins und Jan-Carl Raspe verhaftet hatte. Wir verfolgten im Auto die Reportage.

Die Verhaftung fand ich weder überraschend noch bedauerlich. Andreas Baader und Ulrike Meinhof waren für mich keine Helden. Sie nahmen Unbeteiligte als Opfer in Kauf und schossen ohne Vorwarnung. Der Zweck heiligte für sie die Mittel. Die RAF trat mit individuellem Terror gegen den Staat an.

Das war eine politische Sackgasse. Die Tupamaros kämpften in Uruguay und Argentinien mit Gewalt gegen Militärdiktaturen, wie die spätere Präsidentin Dilma Rouseff in Brasilien. Sie taten dies, weil die Militärdiktatur ihnen keine andere Möglichkeit ließ. Aber die Bundesrepublik war keine Diktatur. Sie war ein Land, dessen Parteiensystem Linke ausgrenzte, aber keine Diktatur, in der wie in Argentinien gefolterte und entführte Regimegegner zu Tausenden über dem Meer aus Flugzeugen geworfen wurden und für immer spurlos verschwanden.

Wir haben später die Haftbedingungen von Ulrike Meinhof in Köln-Ossendorf, die Isolationshaft und die Einschränkung von Verteidigerrechten kritisiert. Konservative suggerierten auf der Jagd nach Sympathisanten, dass schon diese Kritik eine Unterstützung der RAF war. Aber auf rechtsstaatlichen Verfahren zu bestehen bedeutete nicht, individuellen Terror gutzuheißen. Die linke Kritik am RAF-Terror war unbeholfen, floskelhaft und oft holzschnittartig. Aber eine Unterstützung des Terrors war sie definitiv nicht.

Die Atmosphäre der 1970er-Jahre war einschüchternd. Bei Kontrollen hatten Polizisten Maschinenpistolen dabei. Man konnte ihnen oft die Angst ansehen. Wir hatten Angst, sie auch. Eine gefährliche Situation. Der deutsche Staat rüstete nach dem Olympia-Attentat 1972 und den RAF-Attentaten auf. Mobile Einsatzkommandos wurden gegründet. Das Bundeskriminalamt entwickelte unter seinem Präsidenten Horst Herold die Rasterfahndung. Es gab die Debatte um den »finalen Rettungsschuss«, der Polizisten ungestraft tödliche Schüsse erlauben sollte. Die Sicherheitsorgane bekamen mehr Stellen, mehr Waffen, mehr Kompetenzen.

Rechtskonservative versuchten, den linken Terrorismus als Folge von 1968 und von Willy Brandts Aufbruch zu denunzieren. Ein CDU-Bundestagsabgeordneter bezeichnete »Wir wollen mehr Demokratie wagen« 1977 als »den gefährlichsten Satz, den je ein Bundeskanzler gesprochen« hat. Damit habe die SPD Anarchie, professionellen Demonstranten und der RAF den Weg geebnet. Der baden-württembergische CDU-Ministerpräsident und einstige NS-Marinerichter Hans Filbinger sah die RAF als Folge der »geistigen und seelischen Verwilderung« der Revolte. Die Konservativen träumten von einer Rückkehr zu den 1950er-Jahren, zu einem starken, Ehrfurcht gebietenden Staat, fügsamen Bürgern und einer Demokratie ohne Experimente und lästige soziale Bewegungen.

Buback und die klammheimliche Freude

Am 7. April 1977 jobbte ich in der Becks-Brauerei, stapelte Kisten und entlud Lkws. So verdiente ich mir teilweise mein Studium. In der Frühstückspause kam im Radio die Nachricht, dass Generalbundesanwalt Siegfried Buback, sein Fahrer und ein Polizist bei einem Anschlag getötet worden waren. Die Reaktion der Kollegen in der Brauerei war lakonisch: Berufsrisiko, sagten sie. Staatsanwälte kommen nicht unter Gabelstapler, Brauereiarbeiter werden nicht erschossen.

Der Mord an Buback hatte in Göttingen direkte Folgen. In den Göttinger Nachrichten, der Zeitung des AStA, erschien 1977 jener Mescalero-Nachruf auf Buback, der durch das Wort von der »klammheimliche[n] Freude« bekannt wurde. 24 Jahre später, 2001, sollte die Union im Bundestag versuchen, mit der »Mescalero-Affäre« mich als Bundesumweltminister der rot-grünen Regierung zu demontieren.

Der Buback-Nachruf war eine vulgäre, im damaligen Sponti-Sound geschriebene Absage an die RAF. Der Schlüsselsatz lautete: »Unser Weg zum Sozialismus (wegen mir: Anarchie) kann nicht mit Leichen gepflastert werden.« In der überhitzten Stimmung kurz vor dem Deutschen Herbst wurde der Nachruf zu einer Staatsaffäre. Schwer bewaffnete Polizeieinheiten veranstalteten Razzien beim AStA und in einem Studentenwohnheim, einem Buchladen, dem Büro des Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) und 17 Wohnungen.

Der Auftritt der Staatsmacht war martialisch, aber nicht sonderlich effektiv. Die Polizei versuchte, einen »Miggi« Minks dingfest machen, der im Impressum der Göttinger Nachrichten aufgeführt war. Minks wohnte in einem selbstverwalteten Studentenwohnheim, in dem die Polizei mit einem beeindruckenden Aufgebot einfiel. Allerdings fahndete die Polizei nach »Miggi« Minks. An seiner Zimmertür stand sein korrekter Name: Karl-Heinz Minks. Das Zimmer wurde nicht durchsucht.

Der Druck war immens. Der AStA wurde durch einen Staatskommissar ersetzt. Die Mitglieder des Göttinger AStA wurden angeklagt. Ein Student wurde als Herausgeber der AStA-Zeitung wegen Gewaltverherrlichung zu drei Monaten Haft verurteilt. Er war ausgerechnet Mitglied der »Gewaltfreien Aktion«. Die Stimmung an der Universität war extrem aufgeladen.

Bei einer Vollversammlung der Studierenden war der Andrang so groß, dass sie vom Hörsaal auf den Campus unter freiem Himmel verlegt werden musste. Ich redete als Vertreter der Fachschaft Sozialwissenschaften und erklärte: »Wir werden uns von diesem Nachruf nicht distanzieren.« Der RCDS und Burschenschaften, zum Teil in vollem Wichs, hatten gegen die Linke an der Uni massiv mobilisiert. Mehrere Hundert Rechte quittierten meine Rede mit »Mörder, Mörder«.

Die Albrecht-Regierung zwang Hochschullehrer in Niedersachsen, sich in einer vorformulierten Erklärung des Wissenschaftsministeriums von dem Mescalero-Text zu distanzieren. Wer nicht gehorchte, wie der linke Professor Peter Brückner, wurde suspendiert und mit Hausverbot in den Universitäten bestraft.

Diese Maßnahmen erinnerten an die finstersten Traditionen des deutschen Obrigkeitsstaates. Göttingen rühmt sich, eine Stadt liberaler Wissenschaftsfreiheit zu sein. Die »Göttinger Sieben« sind Ikonen der deutschen Demokratiegeschichte. Die Göttinger Sieben waren Professoren, die 1837 gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung im Königreich Hannover protestierten und deshalb entlassen wurden.

Die Mescalero-Affäre wiederholte als Farce die Tragödie von 1837, mit Ernst Albrecht und dem niedersächsischen Kultusminister Eduard Pestel in der Rolle von König Ernst August. Die Einzigen, die sich vehement gegen diesen Rückfall in feudale Herrschaftspraxis wehrten, waren ein paar linke Studenten. Dafür mussten wir uns als Terroristenhelfer beschimpfen lassen.

Allerdings wussten wir uns gegen diesen Angriff von oben mit den Mitteln der Ironie, der Waffe der Schwächeren, zu wehren. Jürgen Ahrens war damals Hochschulreferent des AStA und wurde wegen des Mescalero-Textes vor Gericht angeklagt. Beim Prozess fragte ihn der Vorsitzende Richter, was er beruflich werden wolle. Ahrens antwortete: »Herr Vorsitzender Richter, ich möchte Vorsitzender Richter am Landgericht werden.« Das Publikum applaudierte lachend. Ahrens fügte hinzu, das Händeklatschen sei »bei teilweise klammheimlicher Freude« erfolgt. Er ist heute ein bekannter Strafverteidiger in Göttingen.

Mir fiel damals ein Anwalt auf, der in der Mescalero-Affäre Ende der 1970er-Jahre engagiert Professoren verteidigte, die den inkriminierten Aufruf herausgegeben hatten. Er hatte ein Gespür für Prozesse, mit denen man bekannt werden kann. Als Juso-Bundesvorsitzender sollte er in den nächsten 25 Jahren zu einer zentralen politischen Figur werden. Sein Name war Gerhard Schröder.

Formal hatte ich mit dem Aufruf nichts zu tun und bin auch nicht, wie viele andere, wegen des Textes angeklagt worden. Ich war 1977 im Fachschaftsrat Sozialwissenschaften, nicht im AStA. Aber als Entsandter der Vollversammlung war ich faktisch Vertreter der Göttinger Studierenden. Der AStA war abgesetzt worden. Als »Reisekader« versuchte ich, an den Universitäten in Hannover und Osnabrück Streiks und Proteste gegen die Absetzung des Göttinger AStA zu organisieren und, mit mäßigem Erfolg, Hochschullehrer zu überzeugen, die erzwungene Distanzierung nicht zu unterschreiben.

Wir wussten, wer den Text verfasst hatte, Klaus Hülbrock, ein Sponti, der später ein bürgerliches Leben als Deutschlehrer führte. In der Blase linker Öffentlichkeit an den Universitäten hatten wir blinde Flecken. Wir haben damals nicht verstanden, wie verletzend der Ton des Mescalero-Textes auf die Angehörigen der Opfer des Terrorismus wirken musste. Wir haben vor allem um das Recht auf Meinungsfreiheit gekämpft. Es ging uns darum, den Grundimpuls des Mescalero-Textes, die RAF von links zu kritisieren, gegen die öffentliche Verzerrung zu verteidigen.

Der KB und die Faschisierung

Die Mescalero-Affäre war in unserer damaligen Wahrnehmung nur ein Puzzleteil eines größeren Bildes. Die Bundesrepublik entwickelte sich in unseren Augen immer weiter nach rechts. Der Aufbruch von 1968 war Geschichte.

Das Berufsverbot-Regime regierte. Das Kontaktsperregesetz im Deutschen Herbst hebelte ein Grundrecht – dass Angeklagte immer Zugang zu Anwälten haben – aus. Der Paragraf 129a des Strafgesetzbuches etablierte ein Gesinnungsstrafrecht, mit dem die linke Opposition kriminalisiert werden konnte. Die Rechte der Verteidiger wurden eingeschränkt. Gespräche zwischen RAF-Anwälten und Mandanten wurden abgehört. Engagierte Anwälte wie Hans-Christian Ströbele wurden juristisch verfolgt.

In Göttingen wurden Linke, die Parolen gegen Haftbedingungen an Häuserwände und Unterführungen gesprüht hatten, wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Dass Franz Josef Strauß im Krisenstab im Herbst 1977 während der Entführung der Lufthansa-Maschine nach Mogadischu und des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer die Erschießung der RAF-Inhaftierten ins Spiel brachte, passte ebenso in das Bild wie Helmut Schmidts Atompolitik.

Schmidt machte 1975 mit der Militärdiktatur in Brasilien einen Atomdeal, der den Bau von acht deutschen AKWs vorsah. Wir hielten Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß für zwei Seiten derselben Medaille.

Ich hatte schon länger Sympathien für den Kommunistischen Bund (KB