9,99 €

Mehr erfahren.

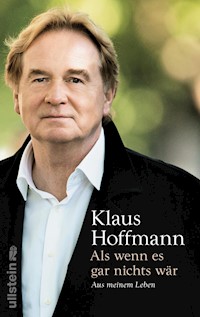

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Liedermacher und Schauspieler. In diesem Buch erzählt Klaus Hoffmann sein Leben. Seine Kindheit verbrachte Klaus Hoffmann im Nachkriegsberlin, seine Jugend war geprägt von der 68er-Zeit. Die ersten Schritte als Sänger wagte er in Berliner Szenekneipen. Er stellte sich vors Publikum und begann zu singen – als wenn es gar nichts wär. Für seine Rolle als Edgar Wibeau in der Plenzdorf-Verfilmung Die neuen Leiden des jungen W. wurde Hoffmann gefeiert. Und doch ist immer die Musik seine große Leidenschaft geblieben. Klaus Hoffmann erzählt von glücklichen und unglücklichen Lieben, von seiner engen Freundschaft zu Reinhard Mey, von seiner Begeisterung für die Lieder von Jacques Brel. Und er erzählt von der Suche nach den Spuren seines Vaters, der schon früh verstarb. Ein Buch über das Sich-Finden, übers Verlieren, Lieben, Verlieren und immer wieder von vorn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Wir danken allen Rechteinhabern für die Erlaubnis zum Abdruck der Abbildungen. Trotz intensiver Bemühungen war es nicht möglich, alle Rechtinhaber zu ermitteln. Wir bitten diese, sich gegebenenfalls an den Verlag zu wenden.

Like a Rolling Stone Music & Lyrics: Bob Dylan © Sony/ATV Music Publishing/Benzner Publishing

ISBN: 978-3-8437-0314-7

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Julia Kühn Satz und eBook bei LVD GmbH, Berlin

Für Malene

Vorwort

Ursprünglich sollte dieses Buch ein Sängerhandbuch werden. Eine Anleitung für alle, die in einem Lied Trost, Ermutigung und Lebensfreude suchen. So, als ginge man pfeifend durch den Wald.

Nun ist es eine Autobiographie geworden. Erinnerungen aus meinem Leben. Lebensspuren, die mir halfen, die eigene Geschichte besser zu verstehen.

Der Weg war nicht immer freiwillig gewählt, oft holprig und steinig, manches Mal durch Zwänge und Ängste versperrt. Aber ich wollte unbedingt über den Zaun hinaus, und die Lieder halfen mir dabei. Sie retteten mir buchstäblich das Leben.

Wenn ich es heute bedenke, ist es doch eher ein Buch der Versöhnung geworden.

Eines, das von einem Jungen erzählt, der lebenslang auf der Flucht vor seiner eigenen Geschichte war und nach Hause fand.

Man vergisst eben nichts, gar nichts. Keine Stimme, kein Gesicht. Nicht die Kindheit, nicht die Fragen, man gewöhnt sich nur daran.

Klaus Hoffmann, 15. März 2012

September

Ich sitze an meinem Schreibtisch, einem spanischen Esstisch aus braunem Holz. Mein Blick folgt den Linien und Kreisen seiner Maserung. Seit Tagen hängt das Vorhaben, mein bisheriges Leben aufzuschreiben, wie eine Wolke über unserem Haus. Mal kommt das Wettermännchen mit dem Regenschirm heraus, mal die nette Frau im Sommerkleid.

Im Moment fühle ich mich wie früher als Schüler vor dem Verteilen der Aufgabenhefte für die bevorstehende Mathearbeit. Ich hoffte damals, das Glück käme und alles Erforderliche klärte sich von selbst, ohne dass ich etwas dazu tun müsste. Leider war es nicht so, ich war ein schlechter Schüler. Die Knef schrieb einmal in einem Lied: »Das Glück kennt nur Minuten.« Ich denke, sie hatte recht damit.

Noch heute glaube ich an das Glück und sehne es mit kindlichen Augen herbei. Als etwas Wunderbares, das irgendwie von selbst geschieht, aber sich auf Dauer nicht halten lässt. Meine Erfahrung lehrte mich, besser man ruft nicht nach ihm, sondern lässt sich überraschen.

Eben ist unten die Tür zugefallen, Malene ist zur Krankengymnastik gefahren, vielleicht auch zu einer Freundin. Ich will mir noch etwas Zeit geben und stöbere in den Dingen, die vor mir auf dem Tisch liegen und mich seit Jahren so freundschaftlich begleitet haben.

Die Manuskripte, Schreibstifte, die kleinen Figürchen, die meine Träume bewachen: der Clown mit dem blauen Akkordeon, der schwarze Diener, die Buddhas aus Sandstein, die auf jede Reise mitmüssen, und der kleine, dicke Mann aus Ton mit schütterem Haar und großen Augen, den Dimitri, der Sohn unserer Freunde aus Athen, für mich erfunden hat.

»Für die Träume, für die Wahrheit, mein Freund.«

Dann natürlich die Fotogalerie meiner Lieben: Mutter mit Hans, ihrem verstorbenen dritten Mann, Malene, auf einer Mauer in Lanzarote, und Laura, meine Tochter, als sie noch frei durch Spanien stromerte, fernab von jedem Leistungsdruck. Daneben zehn, zwölf kleine und große Steine, die mich an die Welt draußen erinnern sollen.

Alles steht hübsch angeordnet auf dem Schreibtisch, ein wenig zu geordnet, wie ich jetzt finde. Aber das gibt mir die Ruhe, die ich in den nächsten Tagen brauchen werde. Viele wichtige Entscheidungen in meinem Leben habe ich am Küchentisch oder an einem Schreibtisch wie diesem getroffen.

Vor meinem Fenster steht eine Linde. Noch ist Spätsommer, die Blätter bewegen sich im Wind. Vielleicht setzt sich ein Baumläufer in das Geäst und zeigt mir, wie man es macht. Ein Vogel, den man nur wahrnimmt, wenn man still bleibt und sich ganz und gar auf ihn einlässt. Ein fixer Vogel, in kurzen Schritten hetzt er den Stamm auf und ab, unermüdlich. Ein Glück, so einen Vogel vor dem Fenster zu erwischen. Heute muss ich allerdings auf ihn warten.

Noch vor ein paar Tagen hatten Malene und ich einem jungen Vogel in die Freiheit geholfen. Er hatte sich in mein Zimmer verirrt und auf allen Manuskripten und Blättern, auf den Stiften, sogar auf dem Bildschirm meines Computers seine Spuren hinterlassen. Ich war verwundert, was ein junger Vogel alles zumisten kann, wenn er in Panik gerät. Nach einer Stunde hatte es Malene geschafft, ihn, ohne ihn zu verletzen, aus dem Fenster zu stupsen. Er flog in die Freiheit hinaus, es war ein schönes Bild.

So wie der Baumläufer bin auch ich angetrieben von einer inneren Unruhe, die mich bewegt und gleichzeitig quält. Als hätte ich nicht genug Lebenszeit zur Verfügung. Vielleicht habe ich auch nichts anderes getan, als versucht, so meiner Einsamkeit zu entfliehen, selten stand ich still. Aber ich bereue es nicht. Die Arbeit auf der Bühne, an den Liedern, die Auftritte, die ganze Gaukelei hat mich bis heute enorm erfüllt und letzten Endes glücklich gemacht. Mit der anderen Welt ging ich da schon geiziger um, zum Glück holte sie mich immer wieder ein.

Vor mir auf dem Tisch liegt die neue CD »Das süße Leben«. Nach wie vor finde ich mich auf Coverfotos schrecklich lieb bis eigenartig fremd. Dabei wollte ich immer eigenartig sein. Das Eigenartige war mir näher als das Beliebige. Aber wenn es dann so weit war und wir mein Konterfei für die Außenwelt verabschiedet hatten, brauchte ich lange, bis ich mich an mein Gesicht gewöhnt hatte.

Als wir in München mit dieser Produktion fertig waren, hatte ich unsere Band in den Gockel geladen. Einen gemütlichen, bayerischen Biergarten, wo wir seit Tagen abendlich abhingen: Stephan Genze, Peter Keiser, Micha Brandt, Hawo Bleich und Berthold Weindorf, unser Toningenieur. Es war schon später Abend, wir tranken Bier aus Eimern und sprachen so wenig wie möglich über Musik. Als wir mit den Schnitzeln durch waren, bestellte ich für alle noch einmal dasselbe, und alle zogen mit. Der Druck ließ endlich nach. Dieser elende, furchtbare, über die Monate anhaltende Leistungsdruck, unbedingt das Beste aus uns herausholen zu wollen. Wir ließen den Kessel pfeifen, aßen und tranken, und alle waren nach ein paar Stunden befreit. Ich war begeistert von uns.

Gegen Mitternacht zogen wir in den Lechner Hof zurück, ein kleines Hotel. Dort feierten wir weiter, hängten sämtliche Bilder in der Lobby um, riefen unsere Freunde an, benahmen uns wie alternde Rockstars und konnten nicht voneinander lassen. Wie man es eben nach der Geburt eines Kindes macht. Stolz, verschwitzt, erschöpft, etwas wirr, aber glücklich.

Nun liegt die neue CD vor mir, und ich weiß nicht, was ich empfinde. Mit den Jahren habe ich widersprüchliche Gefühle unterscheiden gelernt, aber der innere Sensor ist geblieben. Und an diesem letzten Abend schlug er wie verrückt aus.

Es war nicht nur meine Begeisterung für die vollbrachte Arbeit, es war eher eine Mischung aus Traurigkeit und Erleichterung darüber, die Lieder endlich in die Welt hinauszulassen. Wobei die Traurigkeit überwog. Sie legte sich wie eine große Melancholie auf mein Herz und erzählte von immerwährendem Abschied, diesen inneren Vorgängen, die mir schon als Kind so vertraut waren. Man glaubt als Musiker ohnehin jedes Mal, die letzte Platte zu machen, schon beim Einspielen der ersten Demos.

Wenn ich jetzt in mich hineinhorche, klopft da meine alte Angst an, von den Leuten nicht angenommen zu werden. Sie ist mir vertraut, sie ist immer da, gerade wenn mein Baby in die Welt hinaussoll.

Zwei Jahre hatten Hawo Bleich und ich die Lieder vorproduziert. Es fehlten nur noch die Streicher und die Bläser, ich würde noch einmal singen, und wir würden gemeinsam an den Tracks herumwerkeln, dann würden der Mix und die ganze Masterei losgehen, die Zusammenstellung der Lieder, und wir würden gemeinsam alle Titel immer wieder hören, bis endlich die innere Stimme sagt: Es ist genug, mehr geht nicht. Der Weg war ja nun da, wir mussten ihn nur weitergehen.

Dann war Schluss. Wir verabschiedeten uns voneinander. Stephan war der Erste, der auf sein Zimmer wollte, weil er am nächsten Tag einen Termin für seine Schlagzeugklasse in Berlin hatte. Er weckte Micha, der mit seinem Mandolinenkoffer im Arm in der Lobby eingeschlafen war. Peter wollte früh raus und deshalb längst im Bett sein. Er war innerlich bereits auf der Autobahn, zurück in die Schweiz. Seine Bässe hatte er schon am Nachmittag im Auto verstaut. Hawo wollte noch an den Partituren für den nächsten Tag arbeiten. Ich glaube, es war ein Vorwand. Um diese Zeit hing er gewöhnlich vor einer DVD ab, oder er sah sich eine Wiederholung seiner Lieblingssendung »Total daneben« an.

So waren plötzlich alle weg, und als ich das in meinem Hotelzimmer vor dem Fernseher realisierte, kam die Gewissheit: Ich bin allein. Meine Freunde und Vertrauten waren gegangen, die Stille zog ein und kroch mir ins innere Geäst.

1

»Ne me quitte pas«

(Song von Jacques Brel)

Ich lief an der Hand meiner Mutter. Es war sechs Uhr früh an einem Oktobermorgen des Jahres 1957. Es nieselte. Der Herbst hatte begonnen. Die Kälte machte mir nichts aus, auch nicht die Dunkelheit, nur dass es so still war. Die Luft war einzigartig, es roch nach Kohle und Laub. Kein Mensch kam uns entgegen, keiner lief hinter uns, nur das Klacken unserer Schritte hallte über die Straße.

Ich sah zum Himmel hinauf. Feine Rauchfahnen stiegen von den Dächern auf und verbündeten sich mit den Wolken, die nach Irgendwo flogen. Da die Bewohner in unserem Kiez ihre Wohnungen mit Kohle heizten, qualmte es schon aus allen Schornsteinen. Ich blickte in den Himmel, zögernd brach das Morgenlicht hervor.

Mutter und ich liefen die Straße entlang. Hier war mir alles vertraut, hier kannte ich jedes Haus, jede Ecke, jeden Stein – durch meine Schuhe hindurch spürte ich ihre schmalen Begrenzungen. Hier hätte ich mit geschlossenen Augen laufen können. Hätte ich irgendwem den Namen meiner Straße nennen sollen, so hätte ich sicher gesagt, es sei die Kaiser-Friedrich-Straße und der Bezirk heiße Berlin-Charlottenburg. Aber für mich spielte ihr Name keine Rolle. Es war meine Straße, und sie brauchte keinen Namen, sie gehörte mir und meinen Leuten.

Alles, was mir hier wichtig war, der Kaufmannsladen, die Parfümerie, die Wäscherei, das kleine Kino gegenüber und die Bäckerei an der nächsten Ecke gehörte zu uns, zu meiner Familie, die in dem großen, grauen, durchlöcherten alten Mietshaus Nummer 3 A im zweiten Stock wohnte. Da, wo der Balkon bis an die Äste der Linde heranreichte, die vor dem Haus stand.

An diesem Morgen stürmte meine Mutter energisch voran, als hätte sie Angst, zu spät zur Arbeit zu kommen. Was völlig unmöglich war, denn Mutter und ich kamen nie irgendwohin zu spät. Eigentlich stürmte sie jeden Morgen so voran, ich konnte kaum Schritt halten. Was sie umtrieb, spürte ich am Druck ihrer Hand. War er stark, wusste ich, dass sie an meinen Vater und seine Krankheit dachte. War er leicht, dann ging es ihr für den Rest des Tages gut, und ich brauchte mir um sie und um Vater, der zu Hause noch schlief, keine Sorgen zu machen.

Meine Mutter sah sehr hübsch aus, obwohl sie heute früh genau wie ich noch müde war, aber diese Müdigkeit sah man ihr nicht an. Ihr Herbstmantel umwehte sie wie ein Zelt. Das blondgelockte Haar hing ihr bis auf die Schultern, und auch das bunte Kopftuch, das sie darüber trug, stand ihr gut. Es gefiel mir, sie so zu sehen. Ich fand, meine Mutter war hübscher als alle Frauen in unserer Straße, und ich war stolz, an ihrer Hand zu gehen. Selbst wenn sie wie heute früh in die Fabrik musste, trug sie immer seidene Nylonstrümpfe und hochhackige, elegante Pumps, die sie dann in der Fabrik gegen ein paar flache Schuhe eintauschte, und sie schminkte sich jeden Morgen. Meine Mutter war überhaupt die hübscheste Frau, die ich kannte.

Heute früh war ich vor allen anderen wach gewesen. Bis auf Oma Müller, die schon seit Stunden in ihrem Zimmer herumwerkelte. Es grenzte an meines, und wenn das Licht unter ihrer Tür durchschimmerte, wusste ich, dass sie an ihrer Nähmaschine saß, Kaffee gemacht hatte und sich mit ihren Deckchen und Stickereien beschäftigte. Sie war nicht meine richtige Oma, Mutter und Vater hatten sie als Untermieterin aufgenommen, das half uns, die Miete zu zahlen. Vater sprach mit ihr nur in der Küche. Kann sein, dass sie ihn an seine eigene Mutter erinnerte.

Oma Müller war weit über achtzig, von kleiner Gestalt, ungemein zäh und hatte das Gesicht eines Vogels. Ihr Blick war scharf und durchdringend, aber ihre Augen wirkten immer sanft, wenn sie mit mir sprach. Soweit ich mich an sie erinnern kann, trug sie stets schwarze Kleider und Hüte aus der Zeit der Jahrhundertwende. Der einzige Schmuck, den sie anlegte, war eine silberne Brosche, die ihren Kragen zusammenhielt. Sie war eine resolute Person, sehr streng sich selbst und anderen gegenüber. Je älter sie wurde, umso größer wurden ihre Ohren und auch die Nase, die wie ein Schnabel aus ihrem zerknitterten Gesicht ragte.

Einschulung© privat

Oma Müller war eine wunderbare, auf Ordnung, Disziplin und Sauberkeit bedachte alte Dame, vor der die Mieter in unserem Haus ausnahmslos Respekt hatten. Eine echte Preußin eben. Sie bemerkte alles in unserem Haus, notierte sich jede Bewegung in unserer Wohnung und hielt sich dennoch höflich zurück, um meinen Eltern nicht auf die Nerven zu gehen.

Ich war ihr Schüler, von Anfang an. Ich lernte unbewusst von ihr, was gut und schlecht war in den Nachkriegsjahren. Sie lehrte mich, die harte Welt außerhalb unserer Wohnung mit Lust zu entdecken. Sie hörte meinen Geschichten zu, gab mir einen Apfel, wenn ich ihr Zimmer verließ, und beugte sich nachts über mich, um nachzuschauen, ob ich schlief. Oma Müller machte nie viele Worte, aber ich war Kind genug, um zu verstehen, was sie mir über das Leben und wie sie die Welt sah sagen wollte.

Sie wusste, wann ihre Zimmertür offen zu stehen hatte. War sie verschlossen, beruhigte mich das Licht, das unter der Tür durch die Ritzen drang. Hörte ich das Rattern ihrer Nähmaschine, schlief ich sofort ein. War es still, erwachte ich und sehnte mich nach den Geräuschen. Sie war eine Oma wie aus dem Bilderbuch, sie war immer für mich da, Tag und Nacht, Gott hatte mich reich beschenkt.

Hier also wohnten wir: Vater, Mutter, Oma Müller und ich. Es war eine Altberliner Wohnung aus der Gründerzeit, und sie hatte fünfzehn Türen sowie sechs große und kleinere Zimmer, die ein langer, dunkler Flur verband.

Hinten lag die Küche, wie es bei allen Berliner Wohnungen in dieser Zeit üblich war. Ein dunkler, schmaler Flur führte dorthin. Die Küche war sehr groß, hatte einen mächtigen Herd mit Kochplatten und Messinggriffen, der mit Gas betrieben wurde, Vitrinen und einen Holztisch, auf dem Mutter das Huhn zubereitete. Erst für den samstäglichen Eintopf, dann für den Sonntagsbraten. Neben dem Herd ging eine Tür ab zur Kammer. Der Mädchenkammer, in der wir die Vergangenheit in Kisten aufbewahrten. Dutzende dicker Ordner mit Vaters Papieren, mit Zahlen und Bilanzen aus seinem Finanzamt, Notenberge und Bücher aus einem anderen Jahrhundert. Auch Vaters Rad stand dort. Ein blaues Herrenfahrrad mit einem Schwalbenlenker und einem Sitz, auf dem ich Platz fand, wenn Vater mich mitnahm. Er saß hinter mir, und vor mir war die Straße.

Die Kammer war meine Zuflucht, sooft ich konnte, schlich ich mich hinein und schloss die Tür hinter mir. Es gab dort für mich so vieles zu entdecken, es war aufregend, in den alten Büchern meiner Großeltern zu schnüffeln, und die Enge machte mir damals eigenartigerweise noch nichts aus. Das kam erst später.

Dann gab es noch eine Tür in der Küche, den ehemaligen Dienstboteneingang. Jede Altberliner Wohnung besaß so einen Hinteraufgang. Diese Tür galt als verschlossen, solange ich denken kann. Dabei musste man nur einen kleinen Riegel zur Seite schieben, um sie zu öffnen, mehr war es nicht. Aber weder Mutter noch Oma Müller interessierten sich dafür. Ich habe sie einmal heimlich geöffnet, hatte aber Angst hinauszugehen. Das Treppenhaus dahinter war feucht und roch modrig, und die Luft war so abgestanden, als hätte es seit dem Krieg niemand mehr benutzt. Am Geländer hingen Spinnweben, und der Boden war zerlöchert.

Die Tür erschien mir wie ein Ausweg, der jedem von uns versperrt war. Ich habe sie bis heute nicht vergessen. Ich stellte mir vor, was passieren würde, wenn ich mich einfach davonstehlen würde, ob sie mich vermissen würden, ob sie nach mir suchen würden. Ich habe es nie getan, aber oft daran gedacht. Dass es da eine verborgene Welt gibt, gäbe, die nur mir gehören würde. Es war ein bisschen schauerlich, wenn ich es mir ausmalte, also beließ ich es dabei.

In unserer Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Straße 3 A entstand meine ganze Welt. Die großen und kleinen Räume, die Kachelöfen in jedem Zimmer, der lange Flur, die unzähligen Fenster waren mein Reich. War ich mit mir allein, so halfen die Stühle und Tische, das alte Buffet, die Lampen und Vorhänge, meine Einsamkeit auszufüllen.

Vater war zu wenig da, und er war krank, todkrank. Er litt an Diabetes und hatte einen Herzfehler und war nicht der, den Mutter gemeint hatte, als sie sich kennenlernten. Trotzdem schleppte er sich an den meisten Tagen ins Büro. Mutter selbst ging jeden Morgen in die Fabrik, eine Retouchierfabrik, die sich unweit von unserem Block in der Seelingstraße befand. Dort saß sie den ganzen Tag an einer riesigen Stanze und stanzte Muster in die Verkleidungen für Tischfeuerzeuge, die damals Mode waren. Also war ich meist allein zu Hause, nur mit Oma Müller und meinen Geistern.

Unzählige Bilder entwarf ich mir aus dem Schattenreich, wenn die Dunkelheit kam. Ich sprach mit Stühlen und dem Tisch, der fast bis an mein Bett heranreichte. Der riesige Ofen in der Ecke meines Zimmers wurde zum Turm, in dem ich meine Zuflucht fand, die Stühle und Tischchen wurden meine Mitwisser und Ritter, die große Wohnung mein Palast. War ich gegen eine elterliche Übermacht unterwegs, war das mächtige Buffet, das wir als Anrichte benutzten und in dem Vater seine Akten und Dokumente aufbewahrte, meine feste Burg. In den unteren Fächern gab es ein Versteck. Ich klemmte mich hinein und verschloss die Tür. Niemand konnte mich dort aufspüren. War ich auf der Flucht vor Oma Müllers Bekehrungen und Mutters Ermahnungen, verwandelte ich das Berliner Buffet in ein Schiff, eine Galeere, einen Dampfer, so wie ich es gerade brauchte.

Alles hing davon ab, wie gut die Eltern miteinander waren. Von den Schwingungen, die durch die Wände drangen, den kleinen bis großen Streitereien und heiteren Anlässen, die urplötzlich über mein Kinderreich kommen konnten. Schlug das Seelenwetter um, verschwand ich entweder im Buffet oder versteckte mich unter Tage.

»Unter Tage« hieß, ich verkroch mich unter dem großen Tisch, wenn sie sich stritten oder die Luft dünne wurde, weil die Sorgen um Geld und Vaters Krankheit überhandnahmen. Eine Tischdecke half mir, mich zu verbergen, ein Teller mit belegten Broten und eine Flasche Sirup reichten völlig aus, um die nächsten zwei, drei Jahre über die Runden zu kommen. So lange, bis sie wieder zueinander gefunden hatten. Waren Vater und Mutter aufs Neue vereint, kippten meine Selbstgespräche in heitere Episoden um, und andere, abenteuerlustige Geschichten entstanden aus den toten Dingen, die mich umgaben, den Tischen, Stühlen, Kommoden und dem Altberliner Buffet. Ich ging auf die Jagd und überquerte Flüsse und Meere.

Ich war ein einsames Kind. Ich war der Junge, der sich selbst erzog, wie Mutter mir einmal sagte. Meine Einsamkeit machte mir nichts aus. Im Gegenteil, sie war meine Verbündete und deshalb nicht unangenehm. Sie war mein Spielgefährte, von Anfang an, als ich mich und meine Welt entdeckte, gehörte sie zu mir. Erst nach Vaters Tod wurde sie für mich bedrohlich.

Mein Zimmer war das mittlere Zimmer, das sogenannte Berliner Zimmer. Durch das alle hindurchmussten, wenn sie in die Küche oder in unser Badezimmer wollten. Es hatte vier Türen, ein Fenster zum Hinterhof hinaus, und Oma Müllers Tür grenzte an mein Bett an der hinteren Wand.

Wenn ich morgens erwachte, konnte ich direkt in den Hof sehen, wo die Mülltonnen standen und die Mauer mit den abgebrochenen Flaschenhälsen aufragte, die das Grundstück zum Nachbarhaus begrenzte. Zum Spielen war er ungeeignet. Es war ein trister Nachkriegshinterhof, der in einen anderen führte. Es gab eine kümmerlich bewachsene Grünfläche, doch kein Sonnenstrahl gelangte dorthin, es gab ein paar Hagebuttensträucher und knorrige Bäumchen, die aber kaum eine Chance hatten, in den Himmel zu wachsen.

Im nächsten Hinterhof stand die eiserne Stange, auf der die Mieter unseres Hauses am Sonnabend ihre Teppiche und Decken ausklopften. Das war nur samstags gestattet, und nur am Vormittag. Dann klopfte der ganze Hinterhof, und das Pochpoch der Ausklopfer hallte von Wand zu Wand. Danach schlich sich wieder die Stille ein.

An manchen Tagen, besonders wenn der Frühling schon zu spüren war, tauchten plötzlich Leierkastenspieler auf dem Hinterhof auf. Männer, die sich ein paar Groschen verdienen wollten. Erklang die Musik und einer sang dazu, öffneten Mutter und ich das Küchenfenster, um nichts zu verpassen. War der Musiker mit dem ersten Lied fertig, durfte ich ein paar Groschen hinunterwerfen, die ich vorher in Zeitungspapier eingewickelt hatte. Das war das pure Glück. Ich war immer vollkommen aufgekratzt und hing am offenen Fenster, solange der Mann sang.

Die Leierkastenmänner waren die ersten Entertainer in meinem Leben. Ich fürchtete mich vor ihnen, weil sie abgerissen und müde aussahen. Sie rochen nach bitterer Armut. Ich stellte mir diese zerlumpten Gestalten vor, wie sie von Haus zu Haus zogen und nur ein paar Groschen für den Abend hatten. Wo wohnten diese Männer, und wer kümmerte sich um sie? Es gab Dutzende, die tags durch die Kaiser-Friedrich-Straße ihre Leierkästen zogen. Männer, alte, arme, ausgebrannte Seelen, die den Übergang von der Kriegs- in die Friedenszeit nicht geschafft hatten.

Im Unterschied zu den Bettlern, die ich ebenso jeden Tag bei uns in der Straße von Tür zu Tür gehen sah, bettelten die Leierkastenmänner nicht. Sie verdienten sich etwas Geld, indem sie in den Hinterhöfen ihre Lieder sangen und dazu an der Leier kurbelten. Einem Kasten, der auf vier Rädern stand und meistens mit bunten Verzierungen bemalt war. Manche hatten einen Hund dabei, einmal erblickte ich einen, der einen Affen auf der Schulter trug. Die meisten sangen schlecht. Es waren Volksweisen, Altberliner Lieder, einfach gestrickte Refrains, zum Mitsingen gemacht. Mutter und ich nutzten jeden Auftritt, um ihnen zuzuhören.

Wenn Mutter morgens in mein Zimmer kam, um mich zu wecken, war ich längst wach. Ich brauchte kein Licht zu machen, ich fand mich auch im Dunkeln zurecht. Während sie hin und her lief, sich schminkte, das Haar bürstete, ging ich ins Bad und wusch mich an dem kleinen Handwaschbecken, putzte mir die Zähne und kämmte mir das Haar ordentlich. Dann erst zog ich mich an. Wir verrichteten alles so leise wie möglich, um Vater nicht aufzuwecken. Ich griff dann, so schnell ich konnte, meine Sachen, die sie mir am Vorabend über den Stuhl gelegt hatte, die Cordhosen, das karierte Hemd und die festen Schuhe, und zog mich in Windeseile an. Noch vor ein paar Wochen wäre ich in meine kurzen Lederhosen geschlüpft, aber dafür war es jetzt zu kalt.

Ich mochte meine Sachen, besonders die karierten Hemden. Ich besaß zwei davon. Eines in Blau und eines mit roten Karos. Alle Kinder aus dem Hort trugen grobe Hosen und karierte Hemden und dazu feste Schuhe. Und natürlich den grauen Anorak, den mit der Kapuze. Die ich aber nie aufsetzte, auch nicht, wenn es noch so sehr regnete. Ich brauchte keine Kapuze, ich mochte den Regen auf meinem Gesicht.

Alle Kinder aus meinem Kiez lebten in ähnlichen Umständen, und es war uns egal, wie wir gekleidet waren. Die meisten kamen aus Familien, wo die Väter krank waren, ausgebrannt, vom Krieg verbraucht, ohne Arbeit, und wo die Mütter die Familie ernähren mussten. Was man trug, musste nur praktisch und nützlich und für die Mütter leicht zu pflegen sein.

Das frühe Aufstehen machte mir nichts aus. Der Morgen war meine stärkste Zeit. Wenn alles noch still war, wenn zögernd das Tageslicht in die Fenster schien, wenn die Dielen knarrten und der Wind an den Fenstern rüttelte. Wenn meine Gedanken noch nicht geordnet waren, wenn ich Stimmen hörte, die mir Filme erzählten, Geschichten. Ohne die Kontrollen einer Erwachsenenwelt, die ich immer fürchtete, weil sie aus Zurechtweisungen und Strenge bestand.

Ich liebe es immer noch, so früh wie möglich aus dem Bett zu springen. Jeden Morgen werde ich von selber wach, egal, ob mich ein wichtiger Termin erwartet oder ein freier Tag. Pünktlich um fünf Uhr weckt mich meine innere Uhr. Es ist die antrainierte Energie von damals. Ich kann sie auch heute nicht vollständig zähmen, sie bestimmt meinen inneren Haushalt, und wenn ich Pech habe, gewinnt sie die Oberhand. Vielleicht liegt es daran, dass ich um fünf Uhr früh geboren wurde. Mutter hatte es mir irgendwann erzählt:

»Ich konnte auf die Uhr sehen, die vor mir an der Wand hing. Du kamst um fünf Uhr.«

»Früh oder nachmittags?«

»Natürlich früh. Du kamst am 26. März 1951 im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin-Schmargendorf zur Welt, und du warst ein lautes Kind. Durch die Scheibe hast du nach mir gerufen. Mit einer kräftigen Stimme. Du hast regelrecht krakeelt.«

»Ich habe nach dir gerufen?«

»Ja. Die Säuglinge wurden am Abend eingesammelt und am nächsten Morgen wieder unter den Müttern verteilt. Das war so üblich. Pinsel nannten wir dich, weil dein Haar an einer Stelle pechschwarz war und wie ein Pinsel abstand.«

Ich konnte schon um fünf Uhr früh aus dem Bett springen und in meinen Büchern stöbern. Oder ich blieb einfach liegen und träumte vor mich hin. Wenn meine Mutter mit den belegten Broten aus der Küche kam, dazu der obligatorische Apfel, schnappte ich mir den Tornister, und los ging es. Mutter trug ihre Tasche und den Knirps genannten Regenschirm. So leise wir konnten, schlichen wir an der Tür zum Schlafzimmer vorbei, in dem Vater noch schlief. Aus seinem Zimmer drang morgens kein Laut. Es gab Tage, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass er überhaupt da war, so still war es hinter seiner Tür.

Vom Luisenplatz ertönte das Geläut der Kirche, ich lief an Mutters Hand. Nasskalt war es, die Feuchtigkeit drang durch meine Kleidung, und aus den Häusern kam der Geruch von Kohle, Fäulnis und Rost. Es roch beinahe so wie in Onkel Rolfs und Tante Ilschens Garten in Kaulsdorf, die wir jeden Samstag besuchten. Meine Mutter sagte immer, wenn sie Ilschen nicht hätte, wäre sie schon völlig plemplem geworden.

Onkel Rolf versorgte mich mit Büchern. Jedes Wochenende gab er mir einen ganzen Stapel mit. Indianer- und Siedlergeschichten liebte ich besonders, aber sie mussten echt sein. Sie mussten das wahre Leben zeigen, von dem ich ja schon eine Ahnung hatte. In meinem Lieblingsbuch ging es um das Geschwisterpaar Schneller Fuß und Pfeilmädchen, das von Sioux-Indianern entführt wurde, sich mit den Kindern des Stammes anfreundete und besondere Mutproben bestand. Vor allem aber handelte es von Freundschaft und Ehre und von Tapferkeit.

Ich war besessen von den Geschichten über das Leben in den Wäldern Nordamerikas, einer Welt, die mir frei und grenzenlos schien. Jeden Abend las ich in meinen Büchern, manchmal bis spät in die Nacht unter der Bettdecke, wenn alle schon schliefen. Mutter hatte mir dafür eigens eine Leselampe besorgt, die man an den Buchdeckel stecken konnte und an der ich mich einmal böse am Unterarm verbrannte, weil ich darüber eingeschlafen war.

Aber die wirklich besonderen Geschichten, die mir im Kopf hängenblieben, holte ich mir aus den Filmen, die ich an den Sonntagnachmittagen im Amor-Kino gegenüber an der Ecke Lohmeyer Straße sah. Über dem Eingang hing der große Schriftzug »Amor«. Sobald es dunkel wurde, leuchteten die Buchstaben in einem wunderbaren Neonrot. Es hatte zwei Schaukästen, in denen die Schwarzweißfotos der deutschen Schauspielsterne und der amerikanischen Hollywoodstars hingen. Die meisten interessierten mich nicht, wenn sie aber in einer Geschichte mitspielten, die ich mochte, dann merkte ich mir das Gesicht und den Namen.

Ich war sieben oder acht, als Vater mich das erste Mal ins Kino mitnahm. Einer der seltenen Spaziergänge mit gutem Ausgang. Meistens endeten unsere Ausflüge in einer Eckkneipe mit nachträglichem Ehekrach und bitteren Vorwürfen meiner Mutter.

Das Amor-Kino war klitzeklein. Die Eingangshalle, das Kassenhäuschen, die Stuhlreihen, die Leinwand, alles wirkte wie in einem Puppenhaus. Hinter dem Kassenhäuschen saß eine dicke, nette Frau mit schwarzem, krausem Haar. Sie hatte die Allmacht über den Vorführraum, der nicht größer als unser Wohnzimmer war. Nie bekam ich den Filmvorführer zu Gesicht. Ich wäre gerne einmal in den Projektorraum gegangen, nur um ihn zu sehen. Aber er blieb ein Geheimnis.

Im Amor sah ich alle wichtigen Filme. Stan und Ollie, Fuzzy St. Jones, die Operettenfilme meiner Eltern und nach Vaters Tod den furchterregenden »Citizen Kane« mit Orson Welles, der meinem Vater so ähnlich war. Das schüttere Haar, die massige Gestalt, der unbedingte Wille, geliebt zu werden. Aber auch Fritz Langs »Der Tiger von Eschnapur« und viele andere Endlosstreifen. Ich sog jede Minute förmlich auf. Es sollte nie zu Ende gehen.

In dem Kinosaal war für fünfzig bis sechzig Personen Platz. War die Vorstellung ausverkauft, stellte die kleine Frau ein paar Stühle in den Gang. Bevor der Film anlief, knipste sie die beiden Stehlampen aus, die rechts und links vor der Leinwand standen. Es folgte ein ohrenbetäubendes Geschrei. Doch die Dunkelheit stellte sich als Heilsbringer heraus. Aus der Nacht wurde Tag, und ein Wunder geschah, wenn die Leinwand sich mit Bildern füllte.

Denke ich heute an das Amor-Kino zurück, habe ich sofort den Geschmack von Maoam im Mund und den eines bestimmten Eis am Stiel. Es war aus Vanille und hatte einen sauren Orangenüberzug. Wenn man den vorsichtig abnagte, zerschmolz alles zu einer süßsauren Masse und bekam einen eigenen, bittersüßen Geschmack. Das Eis hieß Split und löste in mir unglaubliche Glücksgefühle aus. Wir warfen die Aluminiumverpackungen in die Luft, und im Projektorlicht glitzerte es silbern, und der Dunst, der vom Projektor ausging, gab den nötigen Nebel, um die Wunderdinge sichtbar zu machen.

Jeder Film war mir recht. Schon angesichts des Plakats wurde ich nervös, und drinnen konnte ich es kaum erwarten, bis der Vorfilm begann. Stan und Ollie liebte ich besonders, ja, ich war vollkommen vernarrt in sie. Verstand nie, warum sie Dick und Doof genannt wurden. Schon wenn die hupende Eingangsmusik ertönte, musste ich lachen. Es war so saukomisch, wenn sie beide in Anzug und Schlips am Frühstückstisch saßen und ihren Frauen, die eine klein, dominant und zickig, die andere schmal und leidend, die Teetassen reichten. Immer im Kreis herum, bis die eine den Unsinn streng unterbrach. Stan und Ollie blieben in jeder Situation freundlich, sie waren für mich Engel, die man anfassen konnte. Sie hatten immer eine Lösung parat, in welcher noch so furchtbaren Klemme sie sich auch befanden, und immer ein Lachen.

Aber das Wichtigste an diesen Sonntagen war der Film mit dem weißen Reiter. Das war ein eitler Cowboy, gänzlich in Weiß gekleidet, mit neckischem Halstuch und silberbeschlagenen Revolvern. Er saß auf seinem Schimmel und spähte von einem Hügel aus nach einer Postkutsche, die von einer Horde düster aussehender Schurken auf abgemagerten Mähren verfolgt wurde. Die Kerle wollten ein Mädchen entführen, das in der Kutsche saß. Man sah sein ängstliches Gesicht, das ab und zu aus der Kutsche hervorlugte, dann wieder das energische Gesicht des mutigen weißen Reiters, der immer wie frisch gebadet aussah. Dann wieder die düster aussehenden Kerle, die komischerweise in schlechtsitzenden Jacketts ritten.

Ich habe lange darüber nachgedacht, warum die Schurken alle graue Anzüge trugen. Nur der weiße Reiter nicht, er sah picobello aus, vor allem sein neckisches Halstuch imponierte mir, weil es nie verrutschte. Sobald er also auf dem Hügel erschien, schrien und johlten alle Kinder. Alle Arme flogen hoch, und hundert Hände reckten sich wie wild zu ihm hinauf, dem Erlöser von allem Übel, zum Olymp, zur Leinwand, wo das wirkliche Leben war. Nach einer wilden Schießerei stoppte der weiße Reiter die Kutsche, befreite das Mädchen, zog es zu sich aufs Pferd und ritt mit ihm irgendwohin, begleitet vom Geschrei der jubelnden Kinder unseres Bezirks.

Ganz schnell begriff ich, dass ich der weiße Reiter war, natürlich nicht wirklich, aber ich schlüpfte in seine Montur und nahm mir vor, wie er zu werden. Nicht ganz, ich glaube, ich wollte anders, irgendwie besser, mutiger und auch sanfter werden. Das waren ganz entscheidende Verabredungen, die ich erst sehr viel später verstand. Bis in meine Pubertät hinein und auch noch länger spielte ich diesen Cowboy, handelte nach seinen Gesetzen und befreite ängstliche Damen aus Postkutschen.

Das Amor-Kino war mein zweites Zuhause. Ich war immer der Erste, der am Sonntagnachmittag vor der Kasse stand. Ich konnte es kaum erwarten, eingelassen zu werden. Eine Karte kostete fünfzig Pfennig. Sobald die Türen geöffnet wurden, stürmte ich hinein und setzte mich in die letzte Reihe, erster Sitz, gleich neben der Toilettentür. Von dort konnte ich den Zuschauerraum überblicken und notfalls sofort türmen, sollte etwas Unvorhergesehenes passieren.

Da saß ich nun auf meinem Sperrsitz und verfolgte gebannt eine simple Geschichte von Liebe und Verrat, litt mit den Frauen beim Überfall und sorgte mich um Viehtreiber. Diese Geschichten waren für mich das echte Leben. Sie packten mich und auch meine Kumpels aus dem Hort. Was in der Welt draußen passierte, war nur notwendiges Übel. Das hier war das pure Glück für mich. Es gab Kinder, die vor Nervosität nicht stillsitzen konnten, die während des Films in den Gängen auf und ab rannten, alle naselang aufs Klo mussten, an meinem Platz vorbei, ein ständiges Hin und Her.

Es machte mir nichts aus. Ich war völlig gebannt vom Geschehen auf der Leinwand. Ich sog jede Sequenz, jede Szene eines Films wie ein Verdurstender auf. Das war meine Welt. Das mit der Liebe und dem Leid und dem Verabschieden und Stan und Ollie und ihren Keilereien und dem weißen Reiter und dem Tod und dem Ende.

Der Kinobesuch war abhängig von der Befindlichkeit meines Vaters und von der Stimmung bei uns zu Hause. Wenn schon zu Mittag der Haussegen schiefhing, standen meine Chancen schlecht. Dann brauchte ich meine ganze Überredungskunst, um das Kinogeld von meiner Mutter zu bekommen.

Ich hatte eine Antenne entwickelt für ihre Gemütszustände. Wenn sich Gewitter anbahnten, Störungen, die kleinen Streitereien, dann sträubten sich mir die Nackenhaare. Ganz instinktiv. Ich sah es an ihrem Gesicht, ich roch die Spannungen zwischen den beiden. Ich gab acht, auf alles. Erst ein strenger Blick, ein hartes Wort, mit dem Mutter die Spannung ableitete, die sie mit Vater teilte, dann die harte Hand. Mein Vater hätte nie die Hand gegen mich erhoben.

Ein uraltes Trauma, eine uralte Kränkung: Vater ist im Krankenhaus Westend, sie haben ihn zu einer der vielen Untersuchungen dorthin gebracht. Mutter ist allein, ich bin bei meinem Freund Waldi, dem Sohn des Hausmeisters aus dem Haus Nummer 3. Der für seine Familie ackert, Tag und Nacht.

Ich schaue mit Waldi Comicheftchen an. In einem kleinen, dunklen, vermieften Kinderzimmer, das er mit seinen drei jüngeren Geschwistern teilt. Ich bin zu spät dran, ich habe die Zeit verspielt. Ich renne los, ich muss nach nebenan, zu uns nach Haus. Ich bin völlig kopflos, ich muss garantiert gleich auf die Toilette, ich mach mir sonst in die Hose, ich habe die Zeit verpennt, verspielt, ich habe furchtbare Angst.

Mit Riesensprüngen hetze ich die zwei Treppen zu unserer Wohnung hoch. Mutter reißt die Tür auf, sie hat bestimmt schon seit einer halben Stunde auf mich gewartet, ich stürme heulend und atemlos hinein. Sie zerrt mich am Arm. Sie schreit, sie spuckt Gift und Galle, sie ist eine andere, sie ist nicht die Mutter, die ich kenne. Sie ist außer sich. Wenn sie so wütend ist, entkomme ich ihr nicht. Sie zerrt mich durch den Flur zum Badezimmer.

»Mutti, Mutti, ich will es nie wieder tun.«

Sie schreit mich an. Ich kann sie nicht beruhigen und flenne und flehe, und bald kann ich nichts mehr orten. Ich kann nichts mehr sehen, mir wird übel, ich muss gleich kotzen. Bloß nicht noch in die Hosen machen, denke ich. Ihre Klammerhand spüre ich an meinem Arm wie ein Eisen, sie hat so viel Kraft, jetzt nimmt sie den kleinen Spazierstock von der Wand, der neben der Kuckucksuhr hängt, mit dem ich an besseren Tagen »Hänschen klein« spiele, wirft die Badezimmertür auf, schubst mich hinein, drängt hinterher, zerrt mir die Hose herunter und drischt mit dem Stöckchen auf meinen blanken Hintern.

Ich stehe gebeugt über dem Klo, halte mich an der Brille fest, immer wieder versuche ich, mit den Händen schützend meinen Hintern zu bedecken, sie zerrt sie weg, spuckt mir ihre Angst und ihre Wut über mein Versagen in den Nacken. Das ist der Tod, das muss er sein, ich heule und bitte um Vergebung. Mutters Wut ist so mächtig. Sie schreit, ich zetere und spüre die Hiebe auf meinen Handrücken.

»Nimm die Hände weg, nimm sie weg!«

Ein paarmal noch, dann ist es vorbei. Wäre ich nur größer, älter, erwachsener, ich hätte sie fortgestoßen und auf der Stelle verlassen. Für immer.

Aber so halte ich durch, bis Mutter erschöpft von mir lässt, und ziehe mich heulend an. Ich spüre Schmach, Schuld, unterdrückte Wut und eine grenzenlose Ohnmacht. Weinend folge ich meiner Mutter ins Zimmer. Sie sitzt erschöpft irgendwo im Dunkeln, und ich fliehe in ihren Schoß.

»Mutti, Mutti, ich will es nie wieder tun. Ich versprech’s.«

Sie streicht mir übers Haar, vergibt mir, ist gut zu mir, schenkt mir das Leben zurück, das mir beinahe genommen wurde. Dem Sünder, auf den sie sich verlassen hatte, der aber unpünktlich war. Ich bin glücklich, sie nicht mehr wütend zu sehen.

Es kam nur zwei- oder dreimal vor, dass meine Mutter sich derart vergaß, aber es prägte mein Verhalten Frauen gegenüber, meine Scheu, meine Ängste vor Strafen, vor Entgleisungen und Übergriffen. Es bestimmte meinen Schuld-und-Sühne-Katalog.

Ich brauchte sehr lange, um zu verstehen. Mutter und ich sprachen später oft über ihre eigene Angst zu versagen, ihre Bemühungen, den Vater zu ersetzen, den sie selbst nie hatte. Auch sie hatte unter der Strenge ihrer Mutter gelitten, war zum BdM gegangen, jederzeit bereit, einem Führer zu folgen, der den Weg vorgibt. Der verlässlich und immer für sie da war, was mein Vater nie war. Ich habe es später verstanden, bis heute türme ich vor maßlosen Menschen, vor Grenzübertretern.

Die Anlässe ihrer Ausbrüche waren immer die innere Sorgenburg und eine enorme ungezügelte Lebensenergie. Ich habe ihr diese Bestrafungsrituale sehr lange nicht verzeihen können. Das Schlimmste waren nicht die Hiebe, sondern das Gefühl, ihr nicht zu genügen.

Noch Jahre später verstellte ich zu Hause meine Stimme, setzte sie höher an, damit sie kleiner, kindlicher klang. Bis mich mein bester Freund Michael Dallichow einmal darauf aufmerksam machte: »Du sprichst wie ein Mädchen.«

Wir tobten die Treppe hinunter, und ich nahm ein anderes Wesen an. Draußen auf der Straße wurde ich zu dem, der ich wirklich war. Zu Hause spielte ich das Mädchen. Bis zu dem Zeitpunkt, als Vater starb.

Es waren unausgesprochene Abmachungen. Ich wusste instinktiv, wenn sie mich nicht gehen lassen wollte. Wenn zum Beispiel Vater krank auf dem Sofa im vorderen Zimmer lag. Oder wenn ich morgens Spuren seiner Krankheit im Waschbecken sah, die wegzuwischen sie versäumt hatte. Wenn sich die Luft veränderte, ein Hauch von Tod unsere Wohnung durchzog. Säuerlich, feucht, regelrecht fiebrig. Dann läuteten bei mir alle Warnsignale, in Sekundenschnelle passte ich mich an und schlich den ganzen Tag auf leisen Sohlen.

Wenn sie ihn abholten, um ihn ins Krankenhaus zu bringen, lag er im Bett und weinte. Und ich stand hinter der angelehnten Tür und lauschte, wie Frau von Raben, die Tochter Oma Müllers, und ein paar mir fremde Tanten ihm aus einem Buch von Meister Eckhardt vorlasen. Ich hatte dann eine Riesenangst, er würde für immer weggehen, und ich könnte nichts dagegen tun. Ich sah meinen schwachen, sterbenden Vater erst, wenn sie ihn schlussendlich auf einer Trage aus der Tür schoben.

Die Sonntage waren für mich furchtbare Tage, die schlimmsten in der Woche. Wäre das Kino nicht gewesen. Mir fehlten ja sowieso beide, Vater und Mutter, die ganze Woche über fehlten sie mir, aber sonntags waren sie zusammen da und trafen aufeinander. Wie zwei Geschütze, deren Munition noch nicht verschossen war. Also bettelte ich um die 50 Pfennig für das Kino, und es bedurfte meines ganzen Geschicks, sie ihnen abzuluchsen.

Sie stritten fast jeden Sonntag. Es ging um Vaters Fehlverhalten, seine ungezügelte Fresserei und natürlich um Geld, irgendwie auch um Leben und Tod. Deshalb musste ich ins Kino, koste es, was es wolle, deshalb begann ich mich in dieser Zeit vor aller Welt zu verbergen. Ich wollte hinaus und für ein paar Stunden im Dunkel des kleinen Kinos verschwinden, um dann mit einer neuen Geschichte wieder aufzutauchen, und alles würde gut sein. Für die beiden, für mich, für die ganze Welt.

Fallen mir die ersten Bilder zu meinen Eltern ein, denke ich an den ersten fühlbaren Kontakt zu meiner Mutter, dann erinnere ich mich an wohlige Momente der Aufgehobenheit. Wenn sie mich in einer Zinkwanne wusch, im Handtuch hin und her schwenkte, die frische Sommerluft durchs geöffnete Balkonfenster hereinströmte, dazu Vaters Lachen, dann empfand ich mich geborgen, inmitten meiner Familie: Vater, Mutter, Kind. Sein Lachen war immer erst ein stilles Glucksen, gefolgt von einem unübertroffenen Ausbruch seiner Lebensfreude. Wenn Vater lachte, kannte er keine Grenzen, nichts konnte ihn bewahren, nicht einmal, wenn Mutter ihn beruhigen wollte. Obgleich sie es genoss. Sie konnten sich so wunderbar ineinander verlieren. Als er krank wurde, war es damit vorbei.

Unvergessen die Momente, wenn ich seine Hand hielt. Der Stoff seiner Hosen, den ich befühlte, die Schuhe, das Leder, das ich roch. Er war ein übergewichtiger, großer Mann, aber alles war weich an ihm, sein Gesicht, seine Hände, die Arme und Beine, und er hatte blassblaue Augen. Sein Haar war immer weiß gewesen. Ich fand später Fotos von ihm, als Soldat, als Kaufmannsgehilfe, in Uniform und maßgeschneidertem Anzug. Er liebte diese Dinge, konnte sich morgens wie zu einer Feierlichkeit anziehen, verließ das Haus nie, ohne perfekt gekleidet zu sein. Vater trug stets breite gebügelte Anzughosen und ein weites Jackett, so wie es in der Nachkriegszeit für Männer üblich war. Dazu blütenweiße Hemden und eine korrekt gebundene Krawatte. Obwohl es uns an fast allem fehlte, ging er immer wie aus dem Ei gepellt auf die Straße.

Mutter und Vater hatten sich nach Kriegsende 1945 vor den Toren Berlins an einem Brunnen kennengelernt. Er war älter als meine Mutter, weltgewandt, humorvoll und sensibler als die anderen Kriegsheimkehrer. Sie war mit siebzehn Jahren aus Penkun, einem Dorf an der polnischen Grenze, nach Berlin gekommen. Ihren Vater hatte man nach Kriegsende erschlagen im Graben gefunden. Einen Kommunisten, den sie nie kennengelernt hatte. Ihre Mutter war klein, streng, besaß eine schier grenzenlose Lebensenergie, und Mutter wollte nur weg vom Bauernhof, ihren beiden Brüdern, der dominanten Schwester. Sie wollte nach Berlin, hegte diesen Mädchentraum, seit sie laufen konnte. Sie wählte meinen Vater, weil sie nie einen gehabt hatte, und Vater erblickte in ihr das Abbild seiner Träume: Ein bezauberndes junges Mädchen, schlank, mit langen blondgelockten Haaren, das einen starken Mann suchte, an dessen Schulter es sich anlehnen konnte.

Vor dem Krieg hatte mein Vater Kaufmann im damals größten jüdischen Kaufhaus Berlins gelernt. Nachdem die Nationalsozialisten es geschlossen hatten, der Eigentümer nach London geflohen war und mein Vater auf der Straße stand, kam sein Wunsch auf, Inspizient am Theater zu werden. Er hatte oft das kleine Kabarett im Horstweg besucht, wo sein Vater, ein Hutmacher, einen kleinen Hutladen betrieb, und sie hätten ihn auch beinahe genommen. Werner Fink trat dort auf und viele andere berühmte Kabarettisten, die in der Nazizeit kein Blatt vor den Mund genommen und überlebt hatten.

Vater Erich, Mutter Waldtraudbeide © privat

Manchmal kamen Schauspieler zu uns, die bis in die Nacht blieben. Hagere, ausgehungerte Gestalten, Männer in gestreiften Anzügen, die Frauen in knielangen Kostümen oder Zweiteilern. Es wurde viel gegessen und getrunken und geredet und gestritten. Ich erinnere mich an einen, der ein rotes Rennauto mitbrachte. Ein Tretauto mit lenkbaren Rädern und einer Windschutzscheibe aus Glas. Ich weiß bis heute nicht, wie der Mann es fertiggebracht hatte, dieses Auto aus unzähligen Konservenbüchsen zusammenzubauen. Aber eines Tages stand es in der Mitte des Wohnzimmers, und es sollte mir gehören. Es war wahrhaftig ein Wunder. Diese Schauspieler konnten aus dem Nichts heraus etwas Verrücktes erfinden. Ihre Virtuosität bewiesen sie nicht nur mit Blechdosen oder Zeitungen, die einer zu Schiffen und Hüten faltete, sondern auch mit Worten. Fix im Kopf und schnell in den kleinen Späßen, nahmen diese eigenartigen Menschen einen mit auf eine Berg-und-Talfahrt.

Wenn Vater improvisierte, war ich dabei. Ich zögerte den Schlaf hinaus. Trat Stille ein, wusste ich, dass er etwas Besonderes erfand, eine Geschichte, ein Gedicht, ein paar blöde Ansichten über das Amt, die Politiker, eine Szene aus dem Theater. Dann folgten seine Bemerkungen, deren Inhalt ich nicht verstand. Und dann platzte es aus allen heraus. Ein großes Lachen, vielstimmig, und Vater legte noch eins drauf und noch eins drauf, und ihr Lachen wurde größer und größer, und er war der König, der absolute König.

Vater erfand aus dem Stegreif Spiele, wenn er in Gesellschaft war. Er konnte ungemein schnell einen Faden aufgreifen. Alle Sorgen waren vergessen, wenn er loslegte. Er imitierte irgendeinen aus seinem Finanzamt, einen Chef, einen verknitterten Angestellten. Er konnte herrliche Gesichter ziehen, die ich mir nur nach dem Gelächter unserer Freunde ausmalte. Ich schlief nie, wenn Vater etwas vorführte. Durch die Türen hörte ich, wie er seine Pointen verschoss.

Vaters Fertigkeit habe ich nur bei den Großen meines und seines Fachs ähnlich gesehen. Bei W. C. Fields oder Charles Chaplin, obwohl ich den als Kind nie mochte, weil er mir zu echt war, zu grausam, zu wenig versöhnlich. Bei Marlon Brando sowieso, da verschmolz ich aber bereits mit Vaters Abbild, da rebellierte ich zum Glück schon gegen alles Aufgezwungene.

Wenn Vater loslegte, wenn er frei war, ohne das Reglement meiner Mutter, dann war er ein Zauberer, ein Komödiant. Später, viel später tauschte ich sein Bild gegen die Gaukler ein, die ich in meinen Filmen lieben lernte. Allen voran Stan Laurel, Oliver Hardy, W. C. Fields und Orson Welles. Ich fand viele Sterne, die ihn ersetzen sollten. Auch Federico Fellini. Alles, was an Vaters Resten für mich blieb, an Mimik und Darstellkunst, an intellektuellem Witz, verkörperte er für mich.

Wenn Vater loslegte, wenn sein Lachen und das seiner Zuhörer durch die Tür drangen, war die Welt schön. Alles andere vergaß ich. Ich lag unter meiner Decke, und er war mir nah. Absichtlich ließen sie an diesen Abenden die Tür zu meinem Zimmer auf, und so war ich in ihrer Mitte.

Diese Abende machten jeden Streit meiner Eltern wett. Mutter kochte für alle Gäste einen deftigen Eintopf, es gab meist Erbsen oder Linsen, mit sehr viel Wursteinlage und Suppenfleisch, und alle aßen und konnten gar nicht genug davon bekommen. Oder sie machte Reibepfannkuchen, und Vater bewirtete die Runde mit Wein und Cognac.

Die Gespräche dieser mir meist fremden Leute drehten sich immer um das Theater und die Musik. Um Politik, um Arbeitslosigkeit und natürlich um Geld. Alle litten unter ihrer Geldnot. Und ich hörte heftige Auseinandersetzungen, die mir aber nie gefährlich erschienen. Es ging dabei immer um die Zeit nach 1945 und wer von den Nazis in welchem Amt noch vorhanden war. Ich verstand davon fast nichts. Ich orientierte mich nur an meinem Gefühl, nahm jedes Wort, das durch die Türen drang, spannungsgeladen auf und gehörte irgendwie dazu.

Wenn Vater die Balkontüren öffnete, war das das Zeichen zum Aufbruch. Alle hatten zu gehen, jeder fügte sich. Er brauchte gar keine Worte zu verlieren. Die Zeit war gekommen, adieu zu sagen, und man verabschiedete sich mit den alten Berliner Sätzen, die ich nie vergessen werde:

»Ich bring dich noch um die Ecke …«

»Na denne, macht’s gut!«

Man gab sich mürrisch und meinte doch »Auf bald!«.

Es waren immer verklemmte Gesten, ein scheues Streicheln über den Rücken, ein verhaltener Blick, zu größeren Gefühlsäußerungen waren nur Vater und seine Schwester Trudchen fähig. »Werd bloß nicht sentimental«, hieß es immer, wenn einer seine Gefühle zeigte. Mein Vater war völlig anders, er hielt sich in seinen Gefühlen nie zurück. Über eine Filmszene konnte er hemmungslos weinen, und sein Lachen übertraf alles, was an Spott und heller Freude von unseren Nachbarn geäußert wurde. Mein Vater war ein großer Mime, und wenn es auch sicher von mir überhöht und nach seinem Tod durch die Augen eines Zehnjährigen idealisiert wurde, dieses Erlebnis, sein Innerstes nach außen kehren zu dürfen und dafür noch den Beifall der Umstehenden zu bekommen, war derart faszinierend für mich, dass ich es aufbewahrte wie einen wertvollen Stein.

Irgendwann muss Vater seinen Traum vom Theater aufgegeben haben. Vielleicht, als er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Eine große Traurigkeit beschwerte später sein Herz. Obwohl er in meinen Augen der König aller Zauberer war, sich selbst vertraute er nicht. Er traute sich keine Künstlerexistenz zu. Die Zeit war nicht so.

Vater nahm mich zwei-, dreimal zu Rogacki mit, dem Delikatessengeschäft in der Wilmersdorfer Straße. Er hatte den Hut im Nacken, der Mantel wehte um ihn wie ein Zelt, der picobello gebügelte Anzug, sein weiches, breites Gesicht, es war ganz herrlich, neben ihm durch die Straßen unseres Kiezes zu wandern, vorbei am Fotoladen mit den lustigen Hochzeitsfotos, am Spielzeugladen mit den Märklin-Eisenbahnen und Modellautos, der Kneipe Hoek, wo es nach Bier und Pisse stank, dann weiter und durch die Flügeltüren, und schon umhüllte uns der Wasserdampf der kochenden Wursteinlagen bei Rogacki. Vater lief an all den köstlich duftenden Speisen, den üppigen Schalen mit Salaten, den Auslagen mit Aufschnitt, Geflügel, Kaninchen, Wild und den zur Schau gestellten Braten vorbei, als wollte er alles kaufen. Für einen Diabetiker mit enorm hohem Blutdruck und Übergewicht eine Folter, aber er war wie berauscht, und ich folgte ihm, er war der Meister, ich sein Zauberlehrling.

Am Ende der Einkaufshalle befand sich der Fischmarkt, hier gab es Fisch in allen Variationen, aufgeschnittenes Filet, Rotbarsch, Forelle, Bratfisch, Räucherhering und Makrelen. Als wäre es ein Angebot des Himmels. Hinter den Tresen waren die dicken Männer und Frauen in den ölverschmierten Schürzen eifrig dabei, die Ware anzupreisen, abzuwiegen und in Thermopapier einzupacken. Gleich daneben war die Bratküche, wo man für wenig Geld essen konnte. Hier standen die Leute an Stehtischen und verputzten mit großer Gier und Lebensfreude tellerweise Bratfisch, Kartoffelsalat, Eisbein, Kassler, Rippchen. Dazwischen all jene, die, wie wir, nur guckten, die Bilder und Gerüche aufsogen und den wunderbaren Trubel genossen.

Da wir schmale Kasse hatten, kaufte Vater lediglich Sprotten oder gepökelte Sardinen. Dann liefen wir, jeder eine Tüte aus braunem Packpapier in der Hand, Seite an Seite fröhlich nach Hause und hatten unbändigen Spaß daran, die Sprotten zu verspeisen, den Kopf biss ich ab, spuckte wie Vater das Zeug aus, mümmelte auf einer weiteren herum. So lange, bis die Tüte leer war. Vater pfiff ein Liedchen, und ich war glücklich mit Vater an meiner Seite. Wenn er nur glücklich war, wenn er nur mit der Welt zufrieden war.

Ich glaubte schon zu seinen Lebzeiten, dass er lieber frei und unabhängig gewesen wäre. Weg von uns, von meiner Mutter, von mir. Diese Annahme war beständig, sein Schweigen war doch Beweis dafür. Lange habe ich mich deshalb schuldig gefühlt, war überzeugt, ich sei sein Hemmschuh für alles, was er sich erträumt und wegen Mutter und mir aufgegeben hatte.

Nach Kriegsende hatte ihm mein Onkel Bruno eine Arbeit als Buchprüfer beim Finanzamt vermittelt. Aber Vater litt unter dem geregelten Tagesablauf, der Büroarbeit. Die Bilanzen und Buchhaltungen waren ihm zuwider, sein Geigenspiel war ihm näher als die Zahlen aus dem Büro. Er war ein Sonnyboy, einer, der die Frauen liebte, von seinem Muttchen und seiner Schwester, meiner dicken Tante Trudchen, auserkoren, aber auch zeit seines Lebens unter deren Knute stehend.

Mein Vater war anders als die Väter meiner Kameraden aus dem Hort, und ich bewunderte ihn dafür. Er konnte stundenlang über dem Entwurf einer Hochzeitszeitung sitzen, sich hinter die Errechnung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben verkriechen, und sprach dann tagelang kein Wort mit uns. Vater hatte ein zu weiches Herz, wie Mutter sagte. Sie schimpfte oft über sein kindisches Benehmen den Nachbarn gegenüber, wenn er sich nach Einzelheiten ihrer Lebensführung erkundigte, und natürlich über seinen Alkoholkonsum. Wenn sie sich stritten, zerschlugen sie das gemeinsame Porzellan. Ein Wunder, dass wir überhaupt noch Geschirr besaßen.

Geschirrzerdeppern stand in den Fünfzigern hoch im Kurs. Geschirr flog zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bei uns wie bei den Nachbarn. Alle stritten sich so. Vielleicht stammt daher der Altberliner Spruch: »Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank.«

Mutter konnte fuchsteufelswild werden, wenn Vater gegen seine Diät verstieß oder wenn er nicht mehr zur Arbeit gehen wollte. Eigentlich stritten sie über alles. Über das fehlende Geld, über fehlende Haushaltssachen. Einer begann mit einer Tasse zu werfen, und der andere legte nach. Ich fürchtete diese Gewaltausbrüche und rannte aufgelöst in der Wohnung umher, bis mich Oma Müller in ihr Zimmer zog. Erst bei ihr kam ich zur Ruhe. War der Streit vorüber, wurden die Scherben sorgfältig und mit verkniffenen Gesichtern zusammengefegt.

So schnell, wie diese Kräche kamen, so schnell gingen sie auch wieder vorbei. Alle paar Wochen trugen meine Eltern diese Streits aus, und immer war der Grund mein Vater. Ich hielt mich abseits, wurde nur selten hineingezogen, ich wusste, wann das Thermometer anstieg und wann die Luft wieder sauber war.

Aber wenn sie tanzten, war aller Streit vergessen. Die Tanzerei war für mich das Zeichen, dass sie sich wieder versöhnt hatten. Mein Vater nahm meine Mutter in den Arm und führte sie mit leichtem Schritt ins Wohnzimmer, wo sich die Flügeltür hinter ihnen schloss. Und ich lauschte in meinem Bett den Melodien, die durch die Wände drangen, und ihren Gesprächen, den Vorwürfen, ihren Sorgen und dem Gekicher, das irgendwann einsetzte, wenn Vater meine Mutter endlich auf seiner Seite hatte. Ich blieb so lange wach, bis sie ganz still waren und ich beruhigt einschlafen konnte.

Das Glockengeläut hatte aufgehört. Mutter und ich liefen die Kaiser-Friedrich-Straße hinunter. Kusch erschien in der Tür seines Kaufmannsladens, fuchtelte aufgeregt mit den Händen in der Luft und rief theatralisch:

»Guten Morgen, Frau Hoffmann! Wenn Sie wollen, lege ich Ihnen heute Nachmittag ein paar Sachen raus. Kläuschen kann sie ja dann abholen.«

Und meine Mutter erwiderte:

»Ja, ja, Herr Kusch. Ich schick Ihnen meinen Jungen runter. Guten Morgen!«

Alle in unserer Straße ließen bei Kusch anschreiben und zahlten am Ende der Woche. Wer einen besonderen Status bei Kusch hatte, am Ende des Monats. Es musste an meiner Mutter liegen, dass Kusch uns immer aushalf, wir zahlten am Ende des Monats.

Jeden zweiten Tag lief ich hinunter in den kleinen Laden, der alles hatte, was wir zum täglichen Leben brauchten. Ich machte mir ein Spiel daraus, mir die Dinge zu merken, die mir Mutter aufgetragen hatte:

»Einen Liter Milch in der Kanne und zweihundert Gramm Butter, hundert Gramm Cervelatwurst in Scheiben und Teewurst und Leberwurst und ein ganzes Brot und und« – den Rest hatte ich schon vergessen, wenn ich im Laden stand. Kusch schickte mich jedes Mal wieder hinauf. Ich nahm die zwei Treppen wie im Flug und schrie schon in die Tür:

»Mutti, ich habe wieder alles vergessen!«

»Du wirst noch mal deinen Kopf vergessen.«

Und dann zählte sie mir die Dinge noch einmal auf. Da war ich schon wieder raus und jagte in großen Sprüngen die Stufen hinunter, und wenn ich Glück hatte, war diesmal alles so, wie es sein sollte, und ich hatte nichts vergessen und traf mit meinem ersten auswendig gelernten Text beim Kaufmann ein.

Ein paar Frühaufsteher kamen aus den Häusern und liefen vor uns die Straße hinunter. Dunkle, mir fremde Gestalten, mit vermummten Gesichtern in langen Mänteln und dicken Jacken. Sie hetzten zur Arbeit. Der Herbst hatte begonnen, und bald würde es nötig sein, Tag und Nacht zu heizen. Das hieß für mich, jeden Sonnabend Briketts aus dem Keller heraufzuholen und in der Kammer zu stapeln, was ich an sich gerne tat. Nur der Keller machte mir Angst, weil ich mit einer Kerze bewaffnet ganz allein durch die dunklen Gänge gehen und auf die Ratten achten musste, die sich dort herumtrieben. Es hieß, sie würden sich von der Decke lösen und einem in den Nacken springen, sich dort verbeißen.

Mutter zog mich weiter, mir fielen immer wieder die Augen zu. Der Kaufmann an der Ecke Lohmeyer hatte bestimmt schon auf. Bei ihm kauften wir jeden Morgen einen Maggiwürfel, den mir die Tanten im Hort in einer Tasse kochendem Wasser auflösten. Um sieben Uhr würden die ersten Leute kommen, um frische Milch zu holen und frisches Brot, das der Kaufmann vom Bäcker ein paar Häuser weiter bezog. Sie würden große Milchkannen mitbringen, in die zwei Liter hineinpassten, und das Klappern der Kannen würde über die ganze Straße hallen. Ich dachte an die Aufgaben, die am Nachmittag für mich anfielen. Wenn ich aus dem Hort zurückkam, stand unsere Kanne schon im Laden, ich musste sie nur noch mit nach oben nehmen. Ich achtete darauf, dass ich nichts von der Milch verschüttete, sonst erzählte Kusch meiner Mutter davon oder den Nachbarn, die es ihr dann weitererzählten. Ich mochte den Kaufmann nicht.

Die Tratscherei in den Hauseingängen und vor den Geschäften war ein fester Bestandteil unserer Straße. Alle Nachbarn tratschten untereinander und mit den Ladenbesitzern, dem Kaufmann oder der kleinen buckligen Frau aus der Parfümerie nebenan, dem alten Herrn Krause aus dem Radiogeschäft, den dicken Frauen in der Wäscherei, wo Mutter und ich unsere Bettwäsche mangelten, und dem Frisör, bei dem ich einmal mit Vater war.

Sie sprachen auch über meinen Vater. Dass Herr Hoffmann todkrank sei. Dass Mutter sich so wenig auf ihn verlassen könne. Dass die Frau doch für Zwölfe schaffe, während ihr Mann im teuren Anzug zum Finanzamt ginge und man nicht sicher sei, ob er überhaupt dort ankäme. Aber sobald ich auftauchte, verstummten sie und sahen mich vielsagend an. Mit der Zeit wurde ich für diese Dinge hellhörig. Mein Vater stand in meinem Schutz. Egal, was er versäumte oder anstellte, ich hielt zu ihm. Keiner sollte schlecht über ihn reden.

Ich entwickelte eine innere Stimme, die mich vor falschen Tönen unter den Leuten warnte, mir signalisierte, was echt und was unecht war. Es war eine reine Intuition, der ich unbewusst folgte. Auch meine Kumpels aus Schule und Hort hatten eine solche Antenne, mehr oder weniger. Es gab eine innere moralische Uhr, nach der wir alle tickten. Beim Spiel auf den Höfen konnten wir einander einschätzen, wer zu einem stand, wer falschspielte, wer Anführer sein sollte oder sich immer nur unterordnete. Wir waren kleine Detektive im Beurteilen von Zusammenhängen, und es dauerte lange, ehe wir uns auf einen einließen, den wir nicht kannten. Diese antrainierte Skepsis half uns später, besser durchzukommen.

Meine Kumpels kamen aus Familien, in denen ein Elternteil fehlte. Die Familien unserer Nachbarschaft waren beschädigt wie der Asphalt unserer Straße. Fast alles, was an die Kriegszeit erinnern sollte, war verschwunden, aber der Putz war noch genauso zerlöchert wie an dem Tag, als die Alliierten in Berlin einzogen. So waren auch wir, die Kinder aus der Nachbarschaft, alle irgendwie innerlich zerlöchert, alle mit den Geschichten unserer Eltern unterwegs.

Es war die Nachkriegszeit, und die Leute hatten wenig Geld. Die Häuser waren nicht restauriert, der Putz bröckelte überall von den Mauern, die Türen zeigten Risse und Narben und ein zerlöchertes Mietshaus grenzte an das andere. Alle Häuser in unserem Block stammten aus der Jahrhundertwende, und im Eingangsflur war es sogar im Sommer kalt und unheimlich. In jedem Winkel lauerte die böse Kriegsvergangenheit, die doch vorbei sein sollte, aber bei keinem Nachbarn vergessen war. Nur sprach niemand darüber.

Der legendäre Berliner Mief und Ruß der späten Kriegsjahre steckte in jeder Ritze, im Linoleum der Treppenaufgänge, im Holz der alten Möbel und Garnituren, die in jeder Wohnung standen. Unauslöschlich schien er mir, man musste damit leben, wie meine Leute mit dieser Vergangenheit leben mussten, und jeder tat es auf seine Weise, die meisten verdrängten, was sie Fürchterliches erlebt und gesehen hatten.

Ich habe später diese Atmosphäre in meine Lieder und Geschich