Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

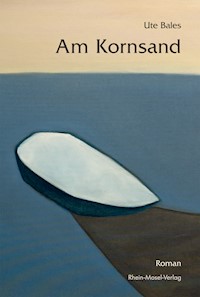

Im März 1945, nur ein paar Stunden bevor die Amerikaner kommen, lässt sich der 18-jährige Hans am Rheinufer bei Nierstein zu einer unfassbaren Tat überreden. Seine Familie weiß nichts davon, bis 40 Jahre später der Stern darüber berichtet. „Am Kornsand“ erzählt die Geschichte des Täters, aber auch die seiner Tochter Helga, die mit elf Jahren in ein Verschickungsheim auf die Insel Föhr gebracht wird. Im Verschickungsheim herrscht ein Klima der Angst. Die Erzieherinnen überwachen, lauern auf, drangsalieren, befehlen. Ihre Sätze sind kurz. Zwei, drei Worte. Hinsetzen. Mund halten. Aufessen. Leise sein. Aus dem Nichts heraus schlagen sie zu. Bei Helga setzt ein wiederkehrender Alptraum ein. Sie spürt, dass da etwas ist, das sie nicht benennen kann. Wie eine dunkle Wolke fühlt sich dieses Etwas an, das permanent über ihr schwebt und lange nicht ans Licht kommt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2023 – e-book-AusgabeRhein-Mosel-VerlagBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel. 06542/5151, Fax 06542/61158www.rhein-mosel-verlag.deAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-934-7Ausstattung: Stefanie ThurTitelbild: »In die Ferne« von Daniel GaaschLektorat: Michael DillingerKorrektorat: Melanie Oster-DaumAutorenfoto: Arne Houben

Ute Bales

Am Kornsand

Roman

RHEIN-MOSEL-VERLAG

Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen.

William Faulkner

Rheinufer

Die Geschichte fängt an, lange bevor Helga geboren wird, und sie hat kein Ende. Sie fängt auch nicht mit Helgas Eltern an, eher mit den Großeltern, aber das ist ungewiss. Jedenfalls fußt die Geschichte auf einem ganzen Jahrhundert, aber wie Jahrhunderte so sind, verraten sie immer erst aus großer Entfernung, dass das, was passiert, mit allem verknüpft ist, was vorher war und sich mit allem verknüpft, was nachher kommt.

Der 21. März 1945 war ein kalter, aber sonniger Tag und er begann vielversprechend. Die Alliierten hatten die letzten von deutschen Truppen gehaltenen Teile des Westwalls durchbrochen und den Rhein erreicht. Der Brückenkopf Nierstein-Oppenheim war in der Nacht von deutschen Truppen geräumt worden. Weiter nördlich waren amerikanische Truppen von ihren Positionen in der Eifel zum Rhein vorgerückt. Zuvor hatten die sich zurückziehenden deutschen Truppen die Eisenbahnbrücke bei Mainz gesprengt, dann die Rheinbrücke in Gernsheim, von Nierstein aus gesehen ein Stück flussaufwärts. Bad Kreuznach war den US-Truppen kampflos übergeben worden. Kampfkommandanten, Stäbe und Ortsgruppenleiter hatten das linksrheinische Gebiet verlassen. Der Krieg war auf dieser Seite des Rheins beendet.

Was sich an diesem 21. März gegen 15 Uhr am Kornsand, der anderen Rheinseite, abspielte, geschah nur ein paar Stunden zu früh.

Etwas später, und es wäre gar nicht geschehen.

Nachdem es aber geschehen war, schlug man einem jungen Mann auf die Schulter.

Gut gemacht.

So jung und so tapfer.

Weiter so.

Danach war die Schnapsflasche herumgereicht worden.

In diesen Tagen nahm kaum jemand Notiz vom Geschehen am Kornsand. Denn in diesen Tagen trieben kleine Dosen mit Sardinen oder Blutwurst, ein Kanten Brot, etwas Mehl oder eine Handvoll Kartoffeln die Menschen zum Wahnsinn. Unzählige Häuser lagen zerstört, auch Straßen und Bahnlinien. Über allem der üble Geruch von Brand. Plünderer, Fremdarbeiter, Flüchtlinge, Kahlgeschorene, Zerlumpte, Schreiende, Hungernde, Obdachlose in Kellern und Erdlöchern, streunende Kinder zwischen Schuttbergen, Leichen und Ratten waren nicht zu zählen. Typhus, Fleckfieber, Ruhr, Krätze, Läuse plagten. Überall gab es Opfer von Gewalt, überall Täter. Es gab keine Schulen mehr, keine Schwimmbäder, keine Cafés, keine Parks mit Blumenbeeten, keine Kinos, keine Theater. Auch keine Banken, keine Verwaltungen, keine Läden. Wer etwas brauchte oder anzubieten hatte, hielt sich an dunklen Straßenecken oder in zweideutigen Kneipen auf. Das Radio funktionierte nur manchmal. Es fuhren keine Züge mehr, kaum Autos, man konnte nicht telefonieren, Briefe wurden nicht befördert. Fabriken produzierten nicht mehr, es gab kein Baumaterial und kein Werkzeug. Es gab kein Recht und keine Ordnung, auch keine Moral. Stattdessen Chaos und Verrohung. Gerechtigkeit war in diesen Tagen eine einseitige Angelegenheit. Der Stärkere hatte das Sagen.

Alles das hatte mit dummen Sprüchen, mit Fingerzeigen, mit Drill und Gehorsamsübungen, dem Gebrüll von Machthabern und mit Verleumdungen angefangen. Als es endete, gab es niemanden, der nicht in irgendeiner Form beigetragen hatte, auch wenn er meinte, er hätte nichts getan.

Hänschen, Ende der 1920er Jahre

Möglicherweise, aber sicher ist es nicht, beginnt die Geschichte mit Helgas Großvätern, die beide gesichtslos bleiben. Der eine ging als Freiwilliger in den Krieg und fiel am Ostermontag des Jahres 1915 in einem zerschossenen Waldstück namens Bois-le-Prêtre. Wenn von ihm die Rede war, seufzte die Großmutter und richtete ihren Blick in die Ferne, sprach den Ort Verdun sehr leise aus und auch den Satz, dass niemand wissen könne, wo genau der Otto begraben läge. Der Großvater hinterließ ein paar Erinnerungen, darunter einen Tabakbeutel, zwei Fotos, beide schwarz-weiß, von denen eines einen jungen Mann in einer Uniform zeigte, das andere die verschwommene Aufnahme eines Kindes neben einer schwarz gekleideten Frau, vermutlich seiner Mutter.

Der andere Großvater war aufgrund eines Augenleidens von Kriegsdiensten verschont geblieben. Er war Reichsbahnwagenmeister, besaß eine Uniform und eine Mütze mit einer goldblau durchwirkten Kordel und hieß Josef, weswegen der Josefstag im März hochgehalten wurde. Von den Großmüttern ist wenig zu berichten. Sie waren Hausfrauen und Ehefrauen, bescheiden und gefügig, die sämtliche Widrigkeiten, die ihnen das Leben bescherte, vertrauensvoll in Gottes Hände legten. Sie hießen Helene und Maria, hatten ein gutes Verhältnis zu ihren Namenspatroninnen, die sie im Falle eines Falles um Beistand bemühten.

Die Großmutter väterlicherseits verbrachte neben ihren Haushaltspflichten viel Zeit mit dem Häkeln von Stolen und Spitzendeckchen, die sie unter Blumenvasen, stehende, gerahmte Fotografien und sonstigen Nippes schob. Ihre Hände dufteten nach Herzwaffeln mit Kirschmarmelade, manchmal auch nach Reibekuchen, die nirgendwo sonst so knusprig waren. Sie war stolz darauf, mit einem Reichsbahnwagenmeister verheiratet zu sein, weil ihr das ein sicheres Leben versprach.

In diese Familie wurde 1926 Helgas Vater, Hans Kaiser, geboren. Es gab noch einen Bruder, der etwas jünger war als der Vater, Onkel Hein, mit dem sie sich früher gut verstanden hatten. Irgendwann verschwand Onkel Hein, aber davon später.

Nein, Hans Kaiser hatte nichts, wodurch er auffiel. Ein Dutzendgesicht, dem auf der Straße niemand hinterher sah. Glatte, leicht strähnige Haare von einem undefinierbaren Braun, wimpernlose Augen ohne Brauen, blass, mit schmalen Lippen, eher schmächtig, um nicht zu sagen klein. Sein Gang war schlaksig, leicht federnd. Die Klassenkameraden und auch die Lehrer nannten ihn Hänschen. Er hasste es, wenn sie ihn Hänschen nannten. Manchmal auch Hänselchen. Nur Herr Volk, der Mathelehrer, nannte ihn bei seinem richtigen Namen: Hans.

Später sagte niemand mehr Hänschen. Nicht einmal seine Frau.

Hans wuchs in einer Stadt auf, die berühmt war für ihr Gestein. Das Gestein war unverkennbar. Dunkelbraun, dunkelgrau, fast schwarz. Tuff, Basalt und Schiefer kamen aus den nahen Steinbrüchen und waren uralt. Seit Jahrhunderten dienten sie dem Bau von Häusern, Kirchen, Treppen, Mauern, Straßen, Brücken. Die Stadtmauern bestanden aus schweren Steinblöcken. Trottoirs waren mit Basalt gepflastert. Ganze Häuserzeilen trugen Fassaden aus Bruchstein. Schiefer bedeckte die Dächer. Er kam vom nahen Katzenberg und glänzte, wenn es regnete.

Die Steinbrüche lagen am nordöstlichen Stadtrand. Kiesklöpper, Fuhrunternehmen und Hufschmiede hatten zu tun. Ebenso Steinmetze. Ein Bahngleis umkreiste die Grubenfelder. Der Bahnhof befand sich in direkter Nähe. Hinter dem Bahnhof stapelten sich auf einer Verladerampe die Erzeugnisse, die aus den Steinen gemacht wurden: Pflastersteine, Bordsteine, Werksteine, Schleifsteine, Dachschindeln, Mühlsteine. Sie waren gesägt, geschliffen, poliert, geriffelt oder gebürstet.

Die Stadt lag direkt an der Römerstraße nach Trier und war überschaubar.

Das Viertel am Obertor, in dem Hans aufwuchs, schloss an die Altstadt an. Die Gassen waren eng, die Häuser aneinandergebaut. Kopfsteinpflaster mit Beulen von Wurzeln. Morsche Zäune und jede Menge Kinder. Ständig lag Geschrei in der Luft; dazu der Geruch nach Kohlsuppe und Reibekuchen.

Ein Fluss, die Nette, gesäumt von Schwarzerlen und Eschen, wand sich entlang der Stadt, floss unter Holzbrücken hindurch, passierte Papiermühlen, beheimatete an ihren Ufern Wasseramseln, Eisvögel, Uhus.

In der Altstadt gab es allerhand Läden, eine Likörfabrik, Eisenwarengeschäfte, die Kolonialwarenhandlung Schweitzer, das Weinhaus Andries, das Fotoatelier Pieroth und etliche feine Bäckereien, darunter eine im Entenpfuhl, wo auch Eier und Käse im Angebot waren. Hotels von Rang, wie das Hotel Kohlhaas, warben um Gäste, Kneipen und Gasthäuser waren gut besucht, auch die Kirchen. Über allem, auf einer Anhöhe und kaum übersehbar, erhob sich die Genovevaburg mit ihrer langen steinernen Bogenbrücke, dem Goloturm und dem unterirdischen Stollenlabyrinth, das tief unter den Grundmauern verlief.

Auf dem zentralen Platz der Stadt, dem Marktplatz, wurde dienstags und samstags Wochenmarkt abgehalten. Vierteljährlich fand ein Krammarkt statt und im Oktober der Lukasmarkt, mit Karussells und Schiffschaukeln und einem Stand, an dem eine alte Frau in Männerkleidern zu Fäden gesponnenen Zucker feilbot, riesige Wattebäusche in unterschiedlichen Farben, die, nebeneinander auf ein Brett gesteckt, aussahen wie ein bunter Himmel.

Die Bewohner der Stadt waren sich damals ähnlicher als die, die heute dort leben. Die meisten von ihnen waren Arbeiter.

Die Kinder trugen die Namen von Heiligen. Sie belärmten die Gassen, schnippten Münzen, spielten Fangen und Verstecken, liefen auf Stelzen, tauschten bunte Bilder, fuhren Rennen mit zusammengenagelten Holzkisten. Mittags, nach der Schule, trödelten sie um die Straßenecken und verzogen sich erst nach Hause, wenn es läutete oder ihre Mütter sie riefen.

Eines dieser Kinder war Hans.

Zu den ersten vagen und dunkel gefärbten Erinnerungen des Hans Kaiser gehörte die Eröffnung des Kaufhauses Tietz an einem verregneten Apriltag des Jahres 1929. An der Hand seiner Mutter befand er sich in einem Pulk von Leuten, die sich vor dem Eingang versammelt hatten. Schirme waren aufgespannt. Girlanden schmückten die Tür, ein Clown verteilte Luftballons an Kinder. Eine Musikkapelle spielte. Ein Sänger stand auf einem Podest und schwenkte einen Federhut: »Da geh’ ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim, ich duze alle Damen, ruf’ sie beim Kosenamen: Lolo, Dodo, Joujou, Cloclo, Margot, Froufrou! Sie lassen mich vergessen das teure Vaterland!« Ein Fotograf baute einen schwarzen Kasten auf, sprang herum, während eine lächelnde Frau in einem blauen, sehr engen Kostüm und hochhackigen Schuhen mit einer Schere ein rotes Band durchtrennte, das vor dem Eingang gespannt war. Die Kapelle spielte einen Tusch, alle klatschten, klappten die Schirme zusammen, drängelten und schoben, strömten ins Innere des Kaufhauses. Der Clown bückte sich zu Hans hinab und wollte ihm einen Luftballon schenken, da hielt jemand ein Transparent in die Luft und schrie: »Kauft in Spezialgeschäften, nicht in solchen Kaufhäusern! Denkt an das hiesige Handwerk! Vergesst den hiesigen Handel nicht!« Hans konnte den Luftballon gerade noch greifen, da riss ihn die Mutter fort und sagte: »Ist uns doch egal, ob Tietz ein Jude ist oder nicht. Wenn er nur billige Sachen hat.«

Hans’ Elternhaus war so wie andere auch. Sparen war angesagt. Die Eltern gönnten sich so gut wie nichts. Allenfalls Wanderungen um den Laacher See und zum Aussichtsturm auf den Hochsimmer. Einmal waren sie zu einer Wanderung zum Bürresheimer Schloss aufgebrochen, wo alle möglichen Ölbilder hingen und Hans erzählt bekam, wer was gewesen war: Männer in Ritterrüstungen, Frauen in steifen Kleidern, die so fest geschnürt waren, dass die Brüste bis zum Hals quollen. Anschließend hatten sie im Schatten einer Eiche eine Decke ausgebreitet und mitgebrachte Brote gegessen.

Ansonsten Sonntagsmesse, Kirchenfeste, Namenstage, Morgens-, Mittags- und Abendgebete, Beichtgänge vor Ostern und Weihnachten, Besuche in einer Kapelle mit einer gemalten Gottesmutter an der Wand: Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein.

Obwohl der Vater als Reichsbahnwagenmeister nicht schlecht verdiente, musste die Mutter dennoch ihre Einkäufe in der Kolonialwarenhandlung zum Monatsende hin regelmäßig anschreiben lassen. Sie flickte Hosen und Hemden, nähte vieles selbst, zog Gemüse in einem Gartenstück hinter dem Haus, das der Vater gepachtet hatte. Obstbäume gab es dort und Johannisbeeren, schwarzviolett und sauer. Erdbeeren reiften, Rhabarberpflanzen fächerten mit breiten Blättern, Bohnenstangen zielten in die Wolken, Kürbisse rollten ihre Ranken wie auf Spulen. Ein Glashäuschen schloss sich an, das die Kinder nicht betreten durften. Die Mutter zog dort Setzlinge und Stecklinge für das Frühjahr.

Der Vater verließ in aller Frühe in seiner Eisenbahneruniform das Haus, kehrte am Abend müde zurück, aß, saß anschließend – sommers wie winters – in Unterhemd und langen Unterhosen am Tisch und las die Zeitung. Hin und wieder sah er von der Zeitung auf, scheuchte die Mutter herum, kommandierte die Kinder. Still sein sollten sie, brav sein. Der Vater war es, an dessen Launen sich die Gemütslagen der anderen orientierten. Mit einem einzigen Blick dirigierte er die Stimmung; mit einem einzigen Wort verdunkelte er die Welt. Heller machte er sie nur selten. Er kontrollierte die Schulhefte, die Schulranzen, die Fingernägel, die Schuhe, ob sie schiefgelaufen waren. Auch, ob die guten Sonntagssachen Flecken oder gar Löcher hatten.

Hans durchlief die Kontrollen seines Vaters ohne größere Beanstandungen. Anders als sein Bruder Heinrich und obwohl Hans wenig dafür tat, brachte er gute Noten nach Hause und gelegentlich auch ein Lob seines Lehrers.

Die Kommandos zu Hause, Gehorsam in der Schule, Disziplin und strenge Lehrer, Kämpfe mit dem Bruder, gelegentliche Schläge der Mutter mit der Fliegenklatsche, alles das schien ihm für die Ewigkeit gemacht.

Vermutlich, weil er die Zeitung las, war der Vater der erste, der merkte, dass sich Dinge veränderten. Er war sich sicher, wenn alles so weiterginge, in bessere Zeiten geradezu hineinzulaufen. Einen Aufschwung würde es geben, wie ihn noch niemand erlebt hätte. 1933 würde DAS Jahr werden. Alles würde sich ändern. Deutschland würde wieder ganz nach oben geführt. Von Einigkeit und Treue sprach er, von Fundamenten, die gewahrt werden müssten, von Freiheit und der Überwindung dieser elenden kommunistischen Zersetzung, die dem Land schon viel zu lange zu schaffen machte.

Auch in der Stadt spürte man dieses Euphorische, Rauschhafte, das alle mitzog. Als weithin sichtbares Zeichen ragte neuerdings ein Hakenkreuz auf dem Goloturm in den Himmel über der Stadt. Die Streuner und Zerlumpten verschwanden, ebenso die Bettler. Die Zigeuner, die jedes Jahr an der Nette ihr Lager aufschlugen, wurden des Platzes verwiesen.

Das Gefühl, dass es aufwärts ging, hatte Hans erstmals, als ihm Plakate einer Organisation auffielen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Freizeitgestaltung der Leute mit Veranstaltungen aufzuwerten, die für die meisten sonst unerschwinglich gewesen wären. Kraft durch Freude – Hans verstand anfangs ›Kraft durch Freunde‹ – hieß die Organisation, deren Plakate auf den Litfaßsäulen lachende und energiestrotzende Menschen zeigte, Lieder auf den Lippen, in Zweierreihen marschierend in eine wunderbare Zukunft. Für ihn stand fest: Irgendwann würde er dabei sein und mitmarschieren.

Auch die Partei zog mit pompösen Festlichkeiten Urlauber in die Stadt. Beinahe jede Woche fand irgendwo ein Fest statt. Bunte Abende wurden organisiert, Schwimmkurse angeboten, dazu Schachturniere und kostenlose Nähkurse für die Frauen. Die Zahl der Urlaubstage stieg. An allen Ecken wurde gebaut. Und irgendwann schlug sich der Vater auf die Schenkel, als er die Zeitung aufblätterte: »14 Tage Tegernsee, na ratet mal, was das kostet!« Die Mutter kam kaum dazu eine Schätzung abzugeben, da prustete er los: »14 Tage kosten 54 Reichsmark! Gerade mal 54 Reichsmark! Da soll einer was sagen! Das machen wir! Pack den Koffer, Helene, das machen wir!«

Es begannen Wochen der Euphorie. Der Vater schwärmte von den Alpen, von Bootsfahrten und Wanderungen, von München, wo der Zug halten sollte. Allen versprach er Wanderschuhe. Einem fahrenden Händler, der an der Haustür anklopfte, kaufte er einen braunen Koffer aus Hartpappe mit einem Schnappschloss ab, dazu einen Regenschirm, den man ganz klein falten konnte und der mittels eines metallenen Erdungsbandes bei Gewitter vor Blitzen schützen sollte.

Aus dem Urlaub wurde dann doch nichts, warum auch immer. Auch aus den Wanderschuhen wurde nichts. Aber der Aufschwung hielt sich.

Helga, 1970er Jahre

Helga fragt sich oft, woher eigentlich diese Unruhe kommt, dieses Unstete und Schreckhafte. Woher kommt dieser Ausschlag, dieses nicht enden wollende Jucken und Kratzen, das Fingernägelkauen, das Gefühl nicht am richtigen Platz zu sein? Manchmal tauchen Bilder auf, vereinzelt und unscharf, kurze Blitzlichter, die sie nicht zusammenbringt und die doch zu ihr gehören.

In den Nächten liegt sie oft wach. Stundenlang starrt sie vom Fenster aus in den Nachthimmel, während sie dem regelmäßigen Atmen ihrer Schwester, mit der sie das Zimmer teilt, zuhört und dem Rascheln und Knistern, wenn die sich von einer Seite auf die andere dreht und aufschreckt, wenn sie beim Namen gerufen wird.

Moni! Schläfst du schon?

Ach, lass mich schlafen.

Aber ich kann nicht schlafen.

Sei ruhig und schlaf endlich. Ich bin so müde.

Im Sommer ist der Ausschlag besser zu ertragen als im Winter und juckt auch weniger. Das liegt an der Sonne, die die offenen Stellen austrocknet und zuweilen sogar heilen lässt. Im Winter sind es die Wollpullis, deren krause Fasern den Juckreiz derart befeuern, dass die Haut sich anfühlt, als würde sie glühen. Dann kann Helga weder stillsitzen, noch sich mit anderem befassen. Immer wieder wandern ihre Hände zu den juckenden Stellen, immer wieder reißt sie mit ihren Fingernägeln Wunden auf. Das Kratzen tut gut, aber die Linderung hält nur kurz, das Kribbeln kommt wieder, immer wieder.

Der Juckreiz ist der Grund, dass die Nächte so unruhig sind. Schon der kleinste Reiz auf der Haut, das Betttuch oder eine unachtsame Berührung mit den Händen verursachen Qualen, gegen die sie sich nur mit Kratzen wehren kann.

Dann setzt auch meist der Harndrang ein, sie wankt durch den Flur, dünnhäutig und furchtsam. Am Morgen erwacht sie mit Striemen auf Armen, Beinen oder am Hals, die oft auch bluten. Besonders die Ellenbogen und die Innenseiten der Arme sehen furchtbar aus. Die Haut ist an diesen Stellen dicker, außerdem rot und geschwollen. Manchmal nässen die Hautstellen oder es bilden sich Bläschen, die mit der Zeit aufplatzen und später verkrusten. Auch Risse entstehen, regelrechte Hautfurchen, für die sie sich schämt.

Sie hat schon viel ausprobiert, Salben und Cremes aus der Apotheke, Kräuter von einem Wunderheiler, allerhand Hausmittel. Nichts davon hilft, außer langärmeligen Kleidungsstücken. Sie verdecken zumindest die Wunden.

Die Mutter findet das ständige Kratzen ekelhaft. »Ja, ekelhaft. Kannst du nicht aufhören? Man muss sich doch beherrschen können!« Ständig fährt sie sie an. Nein, sie kann nicht aufhören. Es ist wie ein Zwang. Sie kratzt und kratzt, bis es blutet. Es ist ein Kreislauf. Es juckt, sie kratzt, es blutet, es heilt, es juckt und sie kratzt wieder.

Der Vater, eigentlich strenger als die Mutter, zeigt mehr Verständnis. Von einer Kur an der Nordsee verspricht er sich was, von salziger Seeluft, gut für solche Hautgeschichten. Er telefoniert mit einem Arzt, den er von früher kennt. Einer, der solche Sachen behandelt.

An die See muss das Kind, bestätigt der Arzt, und ist sicher, dass eine frische Meeresbrise und viel Bewegung Allergien zum Verschwinden brächten. Borkum ist im Gespräch, dann St. Peter Ording. Schließlich Wyk auf Föhr.

Sie wehrt sich, will nicht an die Nordsee. Dorthin haben sie Onkel Hein geschickt, den Bruder des Vaters. Onkel Hein war damals noch ein Kind, nur sechs Jahre alt. Sie kennt Heins Geschichten von der Hitlerjugend, von Wettkämpfen, Geländespielen, von Heimabenden. Auch die Geschichte von seiner Verschickung hat er oft erzählt. Neun Monate ist er damals von seinen Eltern getrennt worden, nur hin und wieder waren Postkarten erlaubt. Keine Besuche. Dafür Stubenappell, Gesundheitsappell, Fahnenappell.

Einmal hatte sich Onkel Hein nicht getraut, an einem Seil über einen Bach zu hangeln. Da war er ausgelacht worden und am Abend hatte der Lagerführer ihn in ein Betttuch wickeln lassen, das von ein paar Jungs vorher in kaltes Wasser getaucht worden war. Onkel Hein hatte in diesem nassen, kalten Tuch auf einem Fliesenboden liegen müssen. Die ganze Nacht und ganz allein.

Als der Vater von Föhr spricht – er spricht von einer Kinderverschickung, was sich für Helga anhört, als wolle man sie in ein Paket stecken – ist sie gerade elf geworden. Sechs Wochen heißt es, sechs Wochen auf Föhr in einem Haus mit dem Namen ›Schloss am Meer‹.

Schloss am Meer. Sie denkt an ein Kastell mit Türmen an einer felsigen Küste, an schäumendes, wildes Wasser, hat ein Bilderbuch im Kopf, in dem Wassernixen mit grün schimmernden Haaren und schuppenbedeckten Fischschwänzen vorkommen, träumt, wie sich Meerjungfrauen durch prächtige Unterseegärten bewegen, manchmal auftauchen, sehnsuchtsvoll nach den Menschen sehen und sich am Ende in Schaum auflösen.

Die Mutter packt den Koffer. Drei Röcke, zwei Kleider, zwei Hosen, Hemdchen, Höschen, Socken und Waschzeug. Natürlich Badeanzug und Handtücher. Damit nichts verwechselt werden kann und damit sie alles wieder nach Hause zurückbringt, näht die Mutter überall blauweiße Namensbänder mit Helgas Initialen ein: H.K. Schön sieht das aus.

Die meisten Kinder fahren alleine. Mit dem Zug und ohne Eltern. Sie haben eine Pappkarte um den Hals mit Heimatadresse und Zielort. Das sagt jedenfalls der Vater, der es sich nicht nehmen lassen will, sie persönlich im Heim abzugeben. Er meint, dass sie zu klein sei, um alleine zu fahren, aber eigentlich fährt er nur wegen des neuen Wagens. So ein Wagen will schließlich eingefahren werden, sagt er und da kommt ihm die Strecke über die Autobahn nach Norden gerade recht. Eine richtige Strecke. Endlich Vollgas geben.

Sie bockt, will die Schuhe nicht anziehen. Sechs Wochen, sagt der Vater, als er ihr mürrisches Gesicht sieht, die hält man überall aus, sogar bei Teufels Großmutter.

Es ist Juni. Im Auto ist es heiß. Sie schwitzt. Auf der Rückbank eines nagelneuen Mercedes blättert sie in einem Buch. Auf dem Umschlag ist ein Mädchen mit roten Wangen und einem riesigen Blumenstrauß abgebildet, das lachend über eine Wiese hüpft. Die Mutter hat ihr das Buch zum Abschied in die Tasche geschoben und gesagt, dass sie sich freuen könne, denn genau, wie darin beschrieben, so sei es auch im Schloss am Meer.

Sie blättert, betrachtet die Bilder, fährt mit dem Finger über das eingeklebte Leseband und liest: »Unser Lieblingsplatz, am sonn’gen Strand, ist beim Dünengras der weiße Sand. Und am Himmel, strahlend blau und klar, glänzt der Möwe weißes Flügelpaar.«

Sie würde also Möwen sehen, weiße Möwen, über den glitzernden Schaumwellen der See. Onkel Hein fällt ihr ein. Sie fragt den Vater, ob Onkel Hein auch Möwen gesehen habe. »Klar hat der Möwen gesehen. Nicht nur einmal.«

Ja, natürlich. Viele Möwen muss er gesehen haben, denn neun Monate war der Onkel an der See gewesen. Neun Monate. Sie denkt an das nasse Bettlaken, in das sie den Onkel gewickelt hatten, an die Prügel, die er einstecken musste. Dabei kratzt sie eine fast verheilte Stelle am rechten Unterarm auf, zupft an der Hautkruste. Als ob ihre Gedanken sichtbar geworden wären, dreht sich der Vater nach ihr um. »Hör auf mit der Kratzerei. Und denk nicht an Onkel Hein. Seine Geschichten sind lange her. Und was lange her ist, ist nicht einmal mehr halb wahr.«

Gut gelaunt sitzt er am Steuer, rauchend durch einen dünnen Fensterspalt, und gibt Vollgas. Die Tachonadel schießt nach oben. Der Motor röhrt. »Man muss schließlich wissen, was so ein Auto kann«, sagt er und trommelt zur Musik aus dem Radio mit den Fingern auf dem Lenkrad herum.

Helga kämpft auf der Rückbank gegen das Erbrechen, hält den Arm vor die Nase, um den Benzingeruch nicht einatmen zu müssen, weiß, dass, wenn sie die Augen schließt, alles nur schlimmer wird. Also konzentriert sie sich auf die Hände des Vaters, auf die blauen Venen, die in die Finger münden, sieht dann auf die Fahrbahn mit den weißen Markierungen, versucht, die Schilder zu lesen, die ihnen entgegenkommen.

Die Musik im Radio bricht ab. Eine Verkehrsdurchsage folgt, dann kommen Nachrichten. Eine Nachricht gefällt ihr und lenkt ab. Königin Elisabeth feiert ihr 25. Thronjubiläum und fährt in einer Kutsche durch London, wo Millionen Menschen ihr zujubeln. Rosa, denkt Helga. Die Königin trägt bestimmt ein rosafarbenes Kleid.

Die Überfahrt von Dagebüll nach Föhr dann mit der Fähre. Pidder Lyng steht auf dem Fährschiff mit dem schwarzen Rumpf und auch der Ort ist angegeben: Wyk, Föhr. Der Vater wird herangewinkt und eingewiesen. Vier Männer mit blauen Schiffermützen packen das Auto an den Stoßstangen, es ruckelt und wackelt, bis es steht, wie es soll. Der Vater fürchtet Kratzer, geht um den Wagen herum, äugt nach dem Lack und winkt Helga schließlich erleichtert zu. »Wir wollen auf Föhr noch ein bisschen herumfahren. Sonst lohnt sich das mit der Fähre ja nicht.«

Später steht er neben ihr in seinen hellen Hosen und dem blauem Hemd, die Haare vom Wind frisiert, zeigt auf die dicken Taue und wie sie eingeholt werden und wie sich dann die Fähre einen Weg ins Meer bahnt. Es riecht nach Sprit und Gummi. Der Boden unter Helgas Füßen schwankt ein bisschen, gibt um Millimeter nach. Ihre Knie werden weich und sie muss sich an der Reling festhalten. Der Schwindel vergeht, vom Vater unbemerkt, nach ein paar Sekunden. Dann soll sie aufsagen, was sie auswendig gelernt hat. Sie schluckt und sagt: »Föhr ist die fünftgrößte deutsche Insel und gehört zu den nordfriesischen Inseln. Auf Föhr herrscht Seeklima. Es gibt Gezeiten, das sind Ebbe und Flut. Sie wechseln sich alle sechs Stunden ab.«

Die Fähre lässt eine schnurgerade Spur Kielwasser hinter sich. Wind kommt auf. Helga hat nicht das Gefühl, dass der Vater ihr zuhört.

Die Zeit auf der Fähre vergeht schnell. Wasser spritzt und die Luft ist so voll und stark, dass ihr die Lungen schmerzen. Zwei Krabbenkutter halten Abstand zur Fähre. Jemand winkt von der Fähre aus, aber die Fischer haben anderes zu tun als zurückzuwinken.

Eine Strandpromenade kommt in Sicht. Der Strand ist weiß. Bunte Strandkörbe stehen vereinzelt. Der Vater erzählt etwas vom Wattenmeer und von Halligen. Was sind Halligen? Der Finger des Vaters zeigt auf Hügel, die aus dem glitzernden Wasser ragen. Berge sind nicht zu sehen, aber sie sind bestimmt da, liegen vielleicht hinter den Hügeln. Dann will sie wissen, wo Ebbe und Flut herkommen. Die Stimme des Vaters ist voller Luft: »Aber das weißt du doch. Es hat mit dem Mond zu tun.«

Das Schloss am Meer scheint auf den ersten Blick riesig, ein bisschen verwinkelt und daher verwirrend, aber ein Schloss ist es nicht. Kein Turm, kein Garten mit Springbrunnen, keine vergoldeten Geländer im Treppenhaus, keine Gemächer mit silbernen Vorhängen, wie sie es aus Märchenbüchern kennt.

Im dunklen Flur eines langgezogenen Gebäudekomplexes steht sie neben dem Vater, der den beiden Erzieherinnen, die sie prüfend mustern, ihren Koffer übergibt. »Du bist also die Helga«, sagt eine der Frauen und lächelt. »Ja, das ist unsere Helga.« Der Vater zwickt sie in die Wange. Den Erzieherinnen zugewandt erklärt er, dass sie ein robustes Kind sei, nicht einmal auf der Fähre seekrank geworden wäre, dass bloß dieser Hautausschlag nicht zu vertreiben sei. Die Erzieherinnen kichern mit dem Vater. Helga muss ihre Arme herzeigen. Die Frauen beugen sich vor, mustern die entzündeten Stellen, nicken, meinen, dass sich das schon geben werde und gute Luft, Bewegung und eine andere Ernährung bald Wirkung zeigen würden.

Der Abschied vom Vater geht schnell. Er lacht und sagt, in sechs Wochen ein auskuriertes Kind abholen zu wollen. Auch die Erzieherinnen lachen. Von einer Fahrt über die Insel sagt er nichts mehr. Sie traut sich nicht, ihn danach zu fragen. Seine Stimmung kann sich so schnell ändern.

Kurz darauf sieht sie ihn auf dem Hof das Auto rangieren und abfahren. Eine der Erzieherinnen winkt ihm hinterher.

Mit dem Vater haben die Erzieherinnen gelacht. Später lachen sie nicht mehr. Das Schloss am Meer ist kein Schloss. Alles ist dunkel und bleibt dunkel. Das Haus ist kalt, selbst im Sommer.

Die Erzieherinnen sehen streng aus in ihren grauen Kleidern, den weißen Schürzen mit den auf den Rücken gekreuzten Bändern. Sie soll Tante zu allen sagen, aber sie weiß sofort, das sind genauso wenig Tanten wie das Haus ein Schloss ist.

Sie folgt einer der Tanten eine Treppe hinauf und dann über einen langen Gang mit blank polierten Böden, einer langen Fensterfront auf der einen Seite und orangefarbenen Einbauschränken auf der anderen.

Sie laufen schweigend.

Die Fenster spiegeln ihre dünne Gestalt, die unsicheren Schritte, das mattblonde Haar, das in der Mitte gescheitelt und zu zwei Zöpfen geflochten ist. Die Zöpfe halten ein rundliches Gesicht mit spitzer Nase frei. Auch das rotgestreifte Kleid mit dem blauen Kragen, das vorher ihrer Schwester gehört hat, spiegelt sich.

Am Ende des Ganges befindet sich der riesige Schlafsaal, wo in langen Kolonnen schmale Betten stehen und langgezogene Waschbecken an die Wand geschraubt sind, die wie Tröge aussehen und ganz niedrig hängen. Jedes Kind hat einen festen Platz und Handtücher mit Nummern. Es gibt immer zwei Handtücher. Eines für oben, eines für unten. Auch Waschlappen für oben und für unten. Es riecht nach altem Staub und verschwitzten Schuhen. Kalt, schon beim Anfassen, sind die Metallspinde. In eines davon, das mit der Nummer 3, darf sie nur das Nötigste packen.

»Weg, weg, weg«, sagt die Erzieherin, die ihren Koffer inspiziert und sich als Tante Cordula vorstellt, und meint Spielzeug, Fotos, mitgebrachte Bücher und die bunten Sandförmchen, die für den Strand gedacht sind. »Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen bloß was zum Wechseln. Wir wechseln einmal pro Woche Kleidung und Unterwäsche«, erklärt sie, indem sie mit kurzen roten Fingern die Unterhosen durchzählt, und das, was sie überflüssig findet, zurück in den Koffer stopft, auch die Badesachen. Keine persönlichen Dinge. Weil sie sonst zu oft an zu Hause erinnert würde. Weg, weg, weg. Vieles verschwindet wieder im braunen Pappkoffer. Schließlich verschwindet auch der Koffer.

Helga soll mitkommen. Tante Cordula zeigt auf Türen, hinter denen sich die Toiletten befinden. Dann geht es eine Treppe hinunter, über einen Gang ohne Fenster, nochmal ein paar Stufen abwärts. Im Speisesaal brennt Licht. »Warte hier. Gleich gibt es Abendessen.« Tante Cordula geht. Ihre braunen, flachen Halbschuhe quietschen auf dem Linoleum.

Helga setzt sich auf einen Stuhl am Fenster und wartet. Es dauert. Im Saal kommt ihr alles riesig vor: die Tische, die Fenster, selbst die Lampen. Die Wände sind kahl, abgesehen von einem schwarz-weißen Foto, das die Nordsee mit aufgepeitschten Wellen zeigt, einem Abreißkalender und einem Kreuz über der Tür.

Nach und nach kommen Mädchen herein. Sie flüstern miteinander und sehen Helga nicht an. Helga betrachtet die Mädchen, ihre Schuhe, die Kleider, die Frisuren, versucht zu lauschen, über was sie sprechen. Bald ist der Saal voll. Tante Cordula steht vorne an der Tür und gibt Anweisungen an zwei weitere Tanten, von denen eine mit Stift und Block herumgeht und Notizen macht.