Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edtion Schrittmacher

- Sprache: Deutsch

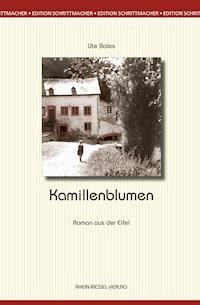

'Kamillenblumen' erzählt die Geschichte der Hausiererin Traud, die – mit ihrer Mutter – im Frühjahr 1901 obdachlos wird. Eine Weile noch werden sie von Verwandten geduldet, bevor sie vollends auf die Straße geraten und keinen anderen Weg sehen, als sich auf den Höfen der Eifeldörfer als Wanderarbeiterinnen zu verdingen. Durch den zusätzlichen Verkauf von Kamille sichern sie sich eine karge Existenz. Als die Mutter stirbt, zieht Traud allein weiter. Der Roman beschreibt die endlose Wanderung der Traud, quer durch die Eifel, vor, während und nach den beiden Weltkriegen. Er erzählt von Hunger, Elend und Dreck, von Einsamkeit und Ausgrenzung. Aber auch von Schönheit, Würde und Größe. Und von der ungewöhnlichen Liebe zu Paul.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erste Printauflage gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz

Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Michael Dillinger, Arne Houben, Gabriele Korn-Steinmetz und Josef Zierden.

© 2008 nach der 4. durchgesehene Auflage 2010 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151, Fax: 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-773-2 Lektorat: Michael Dillinger Titelfoto: Fredy Lange, © Helios-Verlag, Aachen

Ute Bales

Kamillenblumen

Roman aus der Eifel

Edition Schrittmacher Band 15

Rhein-Mosel-Verlag

Zur Erinnerung an Gertrud Feiler, genannt Kolverather Traud (1884-1964)

»Kamillenblumen« erzählt die Geschichte der Hausiererin Traud, die – mit ihrer Mutter – im Frühjahr 1901 obdachlos wird. Eine Weile noch werden sie von Verwandten geduldet, bevor sie vollends auf die Straße geraten und keinen anderen Weg sehen, als sich auf den Höfen der Eifeldörfer als Wanderarbeiterinnen zu verdingen. Durch den zusätzlichen Verkauf von Kamille sichern sie sich eine karge Existenz. Als die Mutter stirbt, zieht Traud allein weiter …

Der Roman beschreibt die jahrzehntelange Wanderung der Traud, quer durch die Eifel, vor, während und nach den beiden Weltkriegen. Er erzählt von Hunger, Elend und Dreck, von Einsamkeit und Ausgrenzung. Aber auch von Schönheit, Würde und Größe. Und von der ungewöhnlichen Liebe zu Paul.

Romangrundlage bildet das Leben der Gertrud Feiler, die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts durch die Eifel zog, auf Bauernhöfen arbeitete und ansonsten zeitlebens vom Verkauf ihrer Kamillenblumen lebte.

Nicht Liebe bitt ich! Selber auch Freundschaft nicht! Von meiner Angst voll, bitt ich nur Menschlichkeit! Wenn ich begraben lieg, und schlummre, Menschlichkeit nur! Ach, nur eine Träne!

Friedrich Gottlieb Klopstock

Flügel

Seit dem Morgen kauerte sie auf dem Bett vor dem vergitterten Fenster, bewegte den Oberkörper vor und zurück, um dann wieder ganz still zu sitzen. Wenn sie den Kopf hob, blieb ihr Blick an den weiß gestrichenen Stäben hängen, von denen der Lack abgeblättert war, verharrte dort, als gäbe es kein Darüberhinaus, keine Welt dahinter.

Hier auf der Vier war die Welt zu Ende.

In dem Schlafsaal, wo es nach scharfer Seifenlauge roch und für die Nacht blaue Birnen in die Lampen geschraubt wurden, war es ihr gelungen, einen Nachtfalter, der unaufhörlich gegen die Scheibe geschlagen und sich im Morgengrauen in einer Ecke des Fensterrahmens niedergelassen hatte, in die Hände zu bekommen.

Mit wildem Flügelschlagen war das Insekt vor ihren tastenden Händen geflüchtet, hatte alle Kraft aufgebracht, um der unerbittlichen Jägerin zu entkommen. Dann aber verlor es den Halt auf der glatten Fensterbank, krümmte sich zusammen, um die gestäubten Flügel zu schützen, die sich am Ende doch auf groteske Weise vom Körper abdrehten, zerfledderte Fetzen nach einem kurzen Kampf.

Die alte Frau hielt die gewölbten Hände fest verschlossen, spürte das Krabbeln in den Handflächen, saß getröstet und verzaubert von den zarten Bewegungen des Tierchens, dessen Versuche Spannung in die zittrigen Flügel zu bekommen, immer schwächer wurden.

Sie wollte den Falter nicht quälen, nur bei sich haben, die Angst teilen, sich festhalten. In der Mühle waren so viele gewesen, schöne blaue Nachtgaukler. Mit ihnen hatte sie ihr Lager geteilt, mit Mäusen und Ratten dazu und auch sonst allem möglichen Gekräuch.

Genau danach hatte sie hier gesucht, und jetzt lag etwas in ihrer Hand, das wie ein Gruß von den Wiesen und Wäldern schien, etwas, das in die Irre gegangen war und wie sie nun in der Falle saß. »Du kommst net mehr fort«, flüsterte Traud, während sie die Handflächen einen Spalt breit öffnete und den entstellten Insektenkörper betrachtete. Blitzschnell schnappten ihre Hände zu, als sich die Flügel zu regen begannen. »Du kommst net mehr fort, wir kommen beide net mehr fort.«

Gegen Mittag, als die ohnehin schwachen Bewegungen in ihrer Hand aufhörten, hätte sie den Falter beinahe weggeworfen, so wie etwas Ekelhaftes, von dem man sich zu befreien sucht. Aber sie hielt die Hände weiter geschlossen, spürte dem verschwundenen Kribbeln nach, drehte nicht einmal den Kopf, als die Schwester mit dem Napf herein kam, dem Gepansche aus Brei und Milch, das sie ohnehin nicht aß.

Es war immer dieselbe Schwester. Sie erkannte sie an den schlurfenden und quietschenden Schritten auf dem blanken Linoleum, sie erkannte sie auch an der Art, wie sie den Napf auf den festgeschraubten Tisch stellte, ja sogar an ihrem Atmen. Sie sprach selten etwas und wenn, dann war es belanglos wie alles andere, belanglos wie das Warten, das Essen, das Sitzen, der Tag und die Nacht.

Als die Schwester gegangen war, legte Traud den Falter in ihre Anstaltsschürze, wie einen Schatz, das Wesen aus der ihr verschlossenen Welt. Bewegt betrachtete sie die bläulichen Staubspuren und das grünliche Sekret, das auf ihrer Handfläche zurückgeblieben war. Vielleicht hatte der Falter denselben Vogel singen hören, den Duft derselben Blumen gerochen, den Wind gespürt, der vor den vergitterten Fenstern lauernd um das Haus zog.

Am Nachmittag erhob sie sich, wollte – wie so oft – das Fenster öffnen, weil der Drang nach Luft, nach Himmel und Erde zu groß geworden war. Verzweifelt rüttelte sie am Rahmen, schlug mit den Fäusten gegen die Stelle, an der der Griff herausgeschraubt war. Ebenso gut hätte sie singen oder tanzen, den Falter zerquetschen oder mit dem Kopf gegen die Wand schlagen können. Es wäre einerlei gewesen. In ihrer Raserei über den fehlenden Fenstergriff fiel der Falter aus der Schürze. Plump lag er mit angezogenen Beinchen auf dem Linoleum, und jetzt erst fiel ihr auf, dass er tot war. Für einen Moment durchzuckte sie der Gedanke, dass sie eigentlich ihre Hände falten müsse. Bestürzt ließ sie sich mit einem dumpfen Laut auf die Knie fallen, bedeckte das Insekt mit ihrer Schürze, faselte ein paar Sätze, die wie ein Gebet klangen und blieb schluchzend liegen. »Nimm mich mit«, bettelte sie, »so nimm mich doch mit!«

»Machen Sie keine Geschichten, Sie sind doch sonst so friedlich.« Die Schwester stellte ein Glas mit einer klaren Flüssigkeit auf den Tisch neben dem Fenster.

»Fort hier«, befahl Traud, »weg!«

Achselzuckend wandte sich die Schwester dem Nachbarbett zu, wo eine Greisin vergeblich versuchte, ihre nackten und mageren Beine mit einem Tuch zu bedecken und aus einem zahnlosen Mund so grell und fremd aufschrie, dass es auch Traud durchzuckte.

Erschrocken haschte sie nach dem Falter, hob ihn auf und legte ihn sorgsam auf das Kopfkissen. Zärtlich strich sie mit den verschafften Händen über das raue Leinen, auf dem oben an der Kante mit Schnörkelschrift »Heil- und Pflegeanstalt Andernach« eingestickt war. Einen Moment stand sie unschlüssig. Dann setzte sie sich ans Fußende ihres Bettes. Lange ruhte ihr Blick auf dem Falter. »Der Paul bringt mir bald en Kleid«, flüsterte sie, »wirst schon sehn. Wenn er kommt, dann geh ich fort mit ihm, ganz weit fort.«

Schattenrand

Maria Feiler war eine fliegende Händlerin, besser gesagt eine Art Wanderarbeiterin, die mit ihrem mageren Kind von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus zog, den Leuten getrocknete Kamillenblumen feilbot und ansonsten auf den Höfen der Eifeldörfer um Arbeit nachsuchte.

Das war nicht immer so gewesen.

Damals, als der Matthes noch lebte und die kleine Traud auf dem stattlichen Gehöft am Fuß des Hochkelbergs mit Puppen aus Porzellan spielte, war alles anders. Damals, als das Jahrhundert wechselte und die Kammern voller Roggen lagen, der Duft von frischgebackenem Brot täglich die Stube füllte und selbst die Bottiche mit dem Schweinefutter randvoll waren, hatte sie nicht im Traum daran gedacht, dass sie einmal so armselig dastehen würde.

Ja, zu jener Zeit war alles anders, und gar oft spukte der Gedanke in ihrem Kopf, wie es wohl gekommen wäre, wenn bloß der Matthes ein paar Jahre länger gelebt, wenn der Schuldenberg nicht gewesen, wenn man sie nicht aus dem Haus getrieben hätte. Ja, wenn.

Diese Gedanken hatten mit den Jahren einen bitteren Zug um ihren Mund gegraben und sie haderte mit Gott und der Welt, dass ihr, nachdem sie das letzte Stück Ackerland einem Gläubiger überlassen musste und der Hausrat beschlagnahmt wurde, nichts anderes übrig geblieben war, als mit dem schmächtigen Mädchen das Glück auf der Straße zu suchen. Um alles, was sie jemals besaß, war sie gebracht, und obendrein tuschelte und tratschte es hinter ihrem Rücken; es zischelte und wisperte, die Lästerer und Klatschmäuler ließen ihrer Schadenfreude freien Lauf, und wochenlang schlug der jungen Frau nichts als Spott entgegen. »Den schönen Hof verjuxt, alles runtergewirtschaftet, im Grab umdrehn tät sich der Jupp, wenn er’s wüsst, so jung und so dumm!«

Nur gut, dass der Jupp nicht mehr erfahren hatte, was aus Maria geworden war. Reichlich anders hatte er sich das Leben seiner Tochter vorgestellt und auch einiges dafür getan, dass sie es gut haben sollte. »Dat brauch mein Tochter net zu tun«, pflegte er zu sagen und war stets darauf bedacht, Maria mit den bäuerlichen Arbeiten zu verschonen, was den Neid der anderen Mädchen im Dorf schürte.

Josef Schneider gehörte zu den reichsten Bauern im Dorf, besaß an die zehn Stück gut genährtes Glanvieh, auch kräftige Zugpferde, Schweine und Gänse, große, weit gestreute Felder in bester Lage, einen riesigen Obstgarten mit feinen Sorten wie Renetten, Mirabellen und Reineclauden. Drei Knechte und zwei Mägde hatten zu schaffen. Sie kamen aus den umherliegenden Dörfern und verdingten sich gern an seinem Hof, war doch das hohe Ansehen auch ein Aushängeschild für tüchtige Arbei- ter.

Gut leben ließ es sich auf dem Schneiderhof bis zu dem Tag, als sie den Vater tot vom Feld zurückbrachten. Lange schon hatte er seine Herzgegend gespürt, wollte aber nicht klagen und rackerte weiter, bis er, mitten in der Rübenernte, einem Infarkt erlag. Schwer drückte Marias Mutter dieser Verlust und bald verfiel sie in eine Trübsal, die jegliches Schaffen und Kümmern unmöglich machte. Zwei Jahre litt und jammerte die Witwe, bis der Tod sie erlöste.

Maria stand nunmehr allein in der Welt. Zwar war das beachtliche Anwesen in Kolverath ihr zugefallen, aber sie sah sich außerstande, die Landwirtschaft angemessen fortzuführen und war deshalb immerzu auf fremde Arbeitskräfte angewiesen, die ihre Lage oftmals auszunutzen wussten.

Dieser Zustand änderte sich zunächst, als Maria, knapp nach Ablauf des Trauerjahres, Matthias Feiler heiratete. Lange schon hatte der Matthes um sie geworben und sie war froh, einen Bauern gefunden zu haben, der nach der Hochzeit sogleich die Obliegenheiten für den Hof übernahm. Geschickt war er, ein findiger Landwirt dazu, und es machte Maria den Anschein, dass es mit ihm gelingen könnte, das Erbe nicht bloß zu erhalten, sondern den Besitz noch zu mehren.

Dann kamen die Kinder; Traud gleich ein Jahr nach der Hochzeit und Anna kaum zwei Jahre danach. Die Kleinste konnte noch nicht laufen, als der Matthes bei Waldarbeiten von einem herabrollenden Tannenstamm erfasst und mehrere Stunden eingeklemmt lag. Männer aus dem Dorf fanden ihn mit zerquetschten Lungen, blau im Gesicht, in einem entsetzlichen Delirium.

Sie schafften ihn noch ins Dorf, aber nicht mehr auf sein Gehöft.

So blieb Maria mit ihren 23 Jahren wieder alleine mit dem Hof. Da war die erdrückende Arbeit, so viel Arbeit, mit der sie sich kaum auskannte, die sie trotz der Knechte, die bei ihr geblieben waren, nicht schaffen konnte, da waren die beiden kränklichen Kinder, da war die Trauer um Matthes. Da war niemand, den sie um Rat fragen konnte, wohl aber einige, die das Schmeicheln verstanden und ihr hinterrücks Geld und Vieh abknöpften.

Die kleine Anna ging ihrem Vater, knapp zwei Jahre alt, hinterher. Da verließ Maria jeglicher Mut, so leer wurde alles, das Geld zerrann ihr zwischen den Händen, und bald schon begann sie Schulden zu machen, immer mehr Schulden, zuletzt einen ganzen Berg, bis sie schließlich nach und nach, die Felder zuerst, am Ende auch Haus und Hof verkaufen musste.

Was sonst hätte sie tun sollen, als mit der Traud bei Verwandten und Bekannten im Dorf um Kost und Unterkunft zu fragen, ihre Dienste als Magd anzubieten, auszuhelfen im Feld oder im Stall, um sich und das Kind am Leben zu halten?

Schwalbennester

Schon Wochen vor dem Weggang vom Schneiderhof hatte Maria kaum geschlafen, wohl hundertmal hin- und herüberlegt, was sie tun könnte, wer ihr helfen und wie vielleicht noch alles zu retten wäre.

In der letzten Nacht fand sie gar keine Ruhe mehr. Die ganze Zeit wanderte sie umher, besah sich die leer geräumten Zimmer, den übrig gebliebenen Hausrat, strich mit den Händen über die vertrauten Türklinken und die alten Tapeten mit den blassen Farben, betrachtete die hellen Stellen, die Bilder und Möbel an den Wänden hinterlassen hatten. Dann saß sie lange in der Küche auf einem Schemel und starrte, die Hände geballt, vor sich hin. Sie hatte nur Gedanken an das ungewisse Morgen und fürchtete nichts ärger als den Moment, an dem es hell werden würde und sie hinaus mussten, weg von ihrem Hof, weg von ihren Wiesen mit den schönen Obstbäumen, weg von den Feldern und von allem, was ihr so viel bedeutete. Nur noch ein paar Stunden und dann wäre all das Vergangenheit, der gusseiserne Ofen in der Küche, das gewohnte Ticken der Uhr in der Stube. Dann wären sie fort, ein paar Wochen noch bei den Nachbarn, aber dann, wohin dann? »Nee, nee, dat kann mir doch keiner nehmen, Jesses nee …«, heulte Maria und tastete über die kahlen Wände. Ständig kamen ihr Erinnerungen in den Sinn, Bilder von früher, und sie versuchte sich einzureden, dass alles nur ein böser Traum sei. Dann aber rang sie wieder die Hände und erschrak, als ein dünnes, bläuliches Licht den neuen Tag ankündigte. Hilflos spähte sie nach dem aufkommenden Morgengrauen, sie fürchtete jedes noch so kleine Licht, wollte die Nacht verlängern, die Uhr anhalten und konnte doch nichts tun, als umherzugehen, zu weinen und zu beten.

Schon frühzeitig begann es auch oben in der Kammer zu rumoren. Maria horchte nach den Schritten über sich, hörte, wie Traud auf den knarrenden Holzdielen geschäftig umher lief und stellte sich vor, wie sie ihre Sachen zusammen suchte, ein paar Kleider, warme Strümpfe, das Glitzerbild vielleicht, das Jesus mit Heiligenschein auf einer Wiese mit silbernen Schafen zeigte.

Schwerfällig erhob sich Maria von ihrem Schemel, auf dem sie die Nacht gewacht hatte. Mit einem langen Blick sah sie sich in der leeren Küche um, wo nur noch Herd und Ofen standen, machte dann ein paar Schritte zur Stube hin, lief wieder zurück in die Küche, trat ans Fenster und hielt sich die Hände vors Gesicht. Jetzt war es also soweit, schon polterte Traud auf den Stiegen.

So früh wie möglich wollten sie gehen, das schien ihr leichter, denn um keinen Preis würde sie mit ansehen, wie die neuen Besitzer Einzug hielten. Sie hatte längst alles zusammen gepackt, was übrig geblieben und leicht mitzunehmen war. Mit schwimmenden Augen sah sie auf den gefüllten Wäschekorb und die Gepäckstücke, die im Erker an der Wand lehnten, dort, wo gestern noch der lange Tisch aus Kirschholz stand mit den Bänken, an denen sie oft vergnügt gesessen hatten. Kerben waren auf dem Boden zurückgeblieben und Spuren von genagelten Schuhen.

Sie taumelte und musste sich an der Wand abstützen, als sich leise die Tür öffnete und Traud ins Zimmer äugte. Das Mädchen war bereits fertig angezogen, trug feste, geschnürte Stiefel, einen langen braunen Rock mit feinen hellen Streifen, darüber eine grob gestrickte grüne Weste. Die krausen braunen Haare hatte sie mit einem Band gebunden, dennoch drängten sich einige Locken aus der festen Klammer und umrahmten ihr frisches, offenes Gesicht mit den wachen dunklen Augen, die sorgenvoll auf die Mutter gerichtet waren. Still nahm sie Marias Hand, die sie fest drückte. »Wir schaffen dat schon, Mutter, wirste sehn.«

»Ja, dat müssen wir wohl«, entgegnete Maria und wischte sich mit dem Handrücken die Nase. »Biste fertig?«

Traud nickte.

»Dann guck dich noch mal um. Damit du et net vergisst.«

Sie ging zum Korb, entnahm ein Stück Brot, das sie mit einem Rest Sirup bestrich. »Dat is für dich. Is alles wat noch da is. Milch gibt et auch net mehr. Aber du kannst nachher wat trinken bei Michels.«

»Wenn du net isst, ess ich auch net!« Traud nahm das klebrige Brot und wickelte es in ein Stück Zeitung. »Los, komm. Wir warten net mehr. Dat macht uns nur traurig.«

Sie packten sich den hoch beladenen Korb, schleppten die Taschen mit der Wäsche und die zugeschnürten Kartons – darin ein paar Erinnerungen und etwas Hausrat – bis zur Haustür, wo Maria einen Moment stehen blieb.

»Gib Obacht auf die Sachen, dat is alles, wat wir noch haben«, mahnte sie ihr Kind, das den Rat der Mutter unbeachtet ließ und draußen auf dem Hof so energisch das Gepäck auf einen Holzkarren lud, dass alles ins Wanken geriet und Maria nochmals mahnend eingreifen musste. Mit einer Kordel zurrte Traud die schwankende Last fest, griff nach der Deichsel und zog den Karren bis zur Hofeinfahrt.

»Kannst wohl net warten, von hier wegzukommen.« Mit einem Schmerzenslaut drehte Maria den Schlüssel in der Haustür. »Vorbei. Hier kommen wir nie mehr hin«, sinnierte sie, »nie mehr.«

»Die können bleiben«, sagte Traud und wies mit traurigem Blick nach den Schwalben, die sich ein ums andere Mal unters Dach und die hohen Bögen der Scheune schwangen, wo sie ihre Nester wussten.

»Ja, bis zum Herbst«, sagte Maria, »dann müssen sie auch sehn, wo sie hinkommen.« Blass und fröstelnd stand sie auf der Schwelle und sah sehnsüchtig nach dem Stall, aus dem seit Wochen kein Blöken mehr drang und das gewohnte Geklapper der Milcheimer längst ausgeblieben war.

»Komm, lass uns gehn, einmal muss et eben sein«, drängte Traud und wandte den Kopf nach Maria, die ihr langsam und zögerlich folgte.

Die Sonne stand noch niedrig, als sie dicht nebeneinander dem holprigen Weg zum Nachbargehöft folgten. Traud zog den Karren. Das Holz der Deichsel war abgesprungen und der dünne Draht, der vom Griff übrig geblieben war, schnitt ihr, besonders wenn der Weg steil wurde, in die Hände. Sie ließ sich nichts anmerken, wollte sie doch der Mutter um keinen Preis noch mehr Last aufhalsen. Maria trug zwei Taschen auf dem Rücken, hielt das braune Schultertuch an den Enden fest umklammert und spürte nur ein Martern im Kopf, ein Hämmern und Toben, dachte daran zurück zu rennen, die Tür zu verbarrikadieren, niemanden einzulassen und zu bleiben, dort, wo sie hingehörte. Dennoch gingen sie weiter, hinüber zu Michels, den langjährigen Nachbarn, denen sie gegen Kost und Logis auf den Feldern helfen sollten und während dieser Zeit Gelegenheit hatten, die wenigen übrigen Geschäfte abzuwickeln, die in Kolverath noch zu tun waren.

Die paar Wochen auf dem Nachbargehöft vergingen schnell und Maria war von der ständigen Sorge geplagt, wie es wohl mit ihnen weitergehen sollte. Es war abgemacht, dass sie bis Himmelfahrt bleiben konnten, aber schon zwei Wochen vorher bot ein Bruder von Matthes an, die beiden, so sie denn tüchtig wären, für eine Weile bei sich aufzunehmen. Maria war froh um jedes Angebot, das ihnen eine bescheidene Aussicht auf ein Auskommen erlaubte und sagte erleichtert zu.

So zogen sie, als die Felder bestellt waren, zur Schwagerfamilie nach Sassen, einem kleinen Dorf, einen halbstündigen Fußmarsch von Kolverath entfernt.

Auch diesmal fiel der Aufbruch schwer, verließen sie nun auch das Dorf, die alten Wege und die Nachbarn, bei denen sie sich wohl gefühlt hatten. Es gab ein herzliches Abschiednehmen und ein Versprechen vom Michelsbauern, dass sie, zumindest in der Erntezeit, stets gern gesehene Helfer seien. »Is gut zu wissen«, erwiderte Maria, »wer weiß, wie et noch für uns kommt.« Traud stand abseits, winkte den Michelskindern, zog dabei ungeduldig an der Deichsel des Karrens, richtete den Blick weit in die unbekannte Ferne und polterte bald mit ihrem Gefährt über die krumme Dorfstraße.

Als sie an der Kapelle vorbeikamen, einem schlichten Bauwerk aus Basaltsteinen, drängte es Maria hineinzugehen, um sich für das ungewisse Vorhaben den Beistand der Muttergottes und den der Schutzpatronin, der Heiligen Apollonia, zu erbitten. »Bete, dat uns nix passiert, hörste, und dat wir immer gut unterkommen.« Maria kniete eine Weile auf der harten Holzbank und barg den Kopf in den Händen.

Traud betete nur kurz, zu wirr waren die Gedanken. Sie besah sich den barocken Altaraufsatz mit den gewundenen Ranken, die geschmückte Muschelnische, die Muttergottes mit der Krone in der Mitte, rechts daneben die Heilige Anna, auf dem Schoß das Kind. Die Gottesmutter war beschäftigt mit Jesus, Sankt Anna wirkte in sich gekehrt. Einzig von der Heiligen Apollonia glaubte sie sich wahrgenommen, und so betete sie zu ihr, vergaß auch nicht sich zu bedanken und trippelte ungeduldig mit den Füßen, bis Maria sich erhob.

Sie folgten der Dorfstraße, die nach ein paar Biegungen in einem Waldstück verschwand. Schweigsam legten sie die kurze Wegstrecke nach Sassen zurück. Maria war von einer beißenden Wehmut erfasst, es war ihr nicht nach Erzählen zumute und auch Traud blickte betrübt zurück nach dem Dorf, von dem sie bald nur noch Umrisse sah, da die blendende Sonne alles in ein goldenes Licht getaucht hatte.

Unterwegs dachte Maria, dass es für Traud die beste Lösung sei, bliebe das Mädchen in Sassen doch in der Umgebung ihres Heimatdorfes und zudem bei den Cousinen und Vettern, die ihr seit vielen Jahren vertraut waren. Nichts ersehnte Maria mehr, als ein Unterkommen, ein neues Heim zu finden. Hatten Peter und Nanni, die Schwäger, doch das Elend auf dem Schneiderhof selbst mit angesehen und um den Matthes ebenso getrauert wie sie. Vielleicht würde alles wieder so werden wie früher, als Matthes noch lebte und die Verwandten oftmals zum Sonntagskuchen kamen. Zwar waren sie seit seinem Tod nicht mehr nach Kolverath gekommen, aber immerhin standen sie ihnen jetzt, wo sie in der Not waren, zur Seite und räumten eine Kammer.

Schon als sie den Karren auf des Schwagers Hof zogen, be-schlich Maria ein seltsam bedrückendes Gefühl. Da öffnete sich keine Tür, kein Vorhang bewegte sich am Fenster und niemand, wie früher üblich, lief ihnen entgegen. Auch Lux, der Hund, schlug nicht an und kratzte auch nicht wie sonst an der Tür.

Anklopfen an der schwarzen, massigen Haustür mussten sie und in diesem Anklopfen lag etwas Bittendes, etwas Demütigendes und Bettelndes, das Maria nie vorher gefühlt hatte. Auch die anschließende Begrüßung fiel anders aus als früher, als der Matthes noch dabei war, und Maria ahnte sehr bald, dass Peter, der Schwager, sie nicht aus Mitleid, sondern aus gut kalkuliertem Eigennutz bei sich aufnahm. Er verleugnete nicht, dass sie ihm bestens zupass kamen, jetzt, wo die Feldarbeit bevorstand und er Helfer gebrauchen konnte. Wie eine Bittstellerin hatte er Maria hingestellt, als sie ihm versprechen musste, alle Arbeit in Haus und Feld mitzutun und sich für nichts zu schade zu sein. Wie bedauernswert hatte sie in diesem Moment ausgesehen, immer dünner wurde ihre Stimme, immer scheuer der Blick. Da verstand es der Schwager wohl, sogleich das Wertmaß anzulegen, geizte auch nicht mit harten Worten und warf Maria in erschöpfender Rede den allzu fahrlässigen Umgang mit Josefs Erbe vor.

»Richtig tief drin sitzt ihr jetzt. Hast et weit kommen lassen. Zum Bettelpack gehört ihr. Kannst froh sein, dat wir verwandt sind. Sonst hättst du sehn können, wo du bleibst mit deinem Kind. Zu verschenken haben wir nämlich nix.«

Auch Traud gelobte mit Blick auf Maria alle Arbeit zu tun und die Mutter zu unterstützen. »Wat für dein Mutter gilt, gilt auch für dich«, bestimmte er, »denn wer net schafft, kriegt auch nix zu essen, verstanden?«

Wie abgemacht, bot er ihnen ein Dach überm Kopf und Essen dazu. Gänzlich unchristlich wollte und durfte er nicht scheinen, aber er machte keinen Hehl daraus, dass ihm Bettelvolk, und dazu zählte er Maria und Traud, die sich seiner Meinung nach selbst zu Bettelvolk gemacht hatten, widerwärtig und störend war.

Sein Hof, der mitten im Dorf, direkt an der Straße lag, war bescheidener eingerichtet als der Schneiderhof. Es gab weniger Vieh und weniger Gesinde, aber die Arbeit war gleich und für Maria, die von den schmutzigsten Arbeiten bisher weitestgehend verschont geblieben war, begann eine neue Zeit. So wie früher die eigenen Mägde, so musste sie jetzt die grobe Arbeit selbst tun, waschen, bleichen, putzen und fegen. In aller Frühe eilte sie – die bloßen Füße in Holzklumpen – in die Küche, um Feuer zu machen. Ihre hagere Gestalt, die von nun an stets in einem grob gewebten, verschossenen Blaudruckrock und einem geflickten Arbeitshemd steckte, huschte hierhin und dorthin, und war sie fertig in Haus und Hof, übernahm sie die Arbeit der Knechte. Sie putzte Stiefel, bürstete Kleider, schleppte Wassereimer, schälte Kartoffeln, wusch Teller und scheuerte Treppen. Sie half bei Wind und Wetter im Feld und bei der Ernte, trieb das Vieh auf die Weiden, mistete den Stall, molk die Kühe, wusch ihre Euter und striegelte ihnen den verklebten Dreck von den Flanken. Anfangs glaubte sie, die harte Arbeit niemals ertragen zu können. Aber da ihr keine andere Wahl blieb, fügte sie sich in ihr Schicksal, tat alles, was ihr geheißen wurde ohne zu murren, und hoffte auf Besserung, irgendeine Verbesserung ihrer Lage, die irgendwann, vielleicht erst in ferner Zukunft, kommen würde. Sie kannte keine Pausen, glaubte fest daran, mit ihrem Eifer den Platz sichern zu können, was ihr besonders für Traud entscheidend schien.

Auch Traud packte mit an und ging, anders als die Kinder im Haus, oft schon vor Morgengrauen der Mutter im Stall und in der Küche zur Hand.

Durften sie zunächst in einer Kammer im Wohnhaus schlafen, verwies Peter sie bald schon hinauf in eine zugige Dachkammer mit einem undichten, blinden Fenster und einer Schräge, die so niedrig war, dass niemand dort aufrecht stehen konnte. Er benutzte den fadenscheinigen Vorwand, den Platz im Haus anderweitig zu brauchen, was sich als schlichtweg gelogen erwies. Hatte Nanni, die Schwägerin, anfänglich zumindest etwas Mitempfinden für die prekäre Lage gezeigt, so warf auch sie bald schon Maria vor, nicht umsichtig genug gewirtschaftet und das Erbe leichtsinnig aufs Spiel gesetzt zu haben.

»Selbst Schuld biste an deinem Schicksal, wie kann man nur einen so schönen Hof vertun? Und jetzt denkste, wir füttern dich durch. Kannst froh sein, dat der Peter so gutmütig ist mit euch, sonst wärt ihr längst schon auf der Straß«, drohte sie und oft, so oft, dass sich der Satz fest in Marias Hirn gebrannt hatte, fügte sie hinzu: »Hast sicher dem Matthes schon Sorgen gemacht, wär sonst net so früh ins Grab gekommen.«

Maria hatte einiges einzustecken, nicht nur die ständigen Gängeleien durch die Schwägerin, die sie tapfer und ohne Widerspruch ertrug, weil sie nicht wusste, wohin mit sich und dem Kind. Sie schaffte und half, wo es nur ging, und je mehr sie wirkte und rackerte, desto mehr betrachtete man sie als Magd, mit der man entsprechend verfahren konnte.

Was für Maria schwerer wog als das eigene Schicksal war das ihrer Tochter. Wohl waren Regina, Ulrich und Horst, die Schwagerkinder, in der ersten Zeit freundlich zu ihr gewesen. Mit den Kindern im Dorf war es genauso und anfangs durfte sie mit ihnen umgehn. Je mehr sich aber die Schwäger gegen Maria stellten, desto mehr wurde auch Traud schief angesehen. Irgendwann taten es die Kinder den Eltern gleich und glaubten bald ebenso in ihr einen minderwertigen Menschen zu erkennen, für den aufgrund seiner Armut andere Regeln galten.

Hatte Maria ihrer Tochter den Wechsel nach Sassen und die neue Umgebung zuerst kaum angemerkt – im Gegenteil, eine Weile erschien ihr die neue Umgebung sogar förderlich – so machte längst auch Traud einen zunehmend traurigen Eindruck. Das lag nicht nur an den verwaschenen, abgetragenen Sachen, die sie von Regina bekam und in denen sie blass und krank wirkte. Nein, für die abgelegten Kleider war Maria dankbar. Es lag auch nicht an den filzigen Haaren und den abgewetzten Schuhen. Es war eher der ernste und kummervolle Ausdruck in dem Kindergesicht, der Maria zunehmend beängstigte. Die braunen, wachen Augen des Mädchens blickten oft ratlos und finster, um den Mund lag ein Zug von Trauer und Trotz.

Seit dem Herbst ging sie mit Regina in die Volksschule. Was ihr anfangs Freude machte, wurde bald schon zu einer Tortur für Körper und Seele. Die täglichen Hänseleien, der Spott, das Geflüster und Gelächter zehrten an ihr und oft ballte sie die Fäuste, wenn sie an die Schulkameraden dachte.

Um St. Martin wurde es für Traud besonders schlimm. Am Abend, neben Maria auf dem Strohlager, weinte sie über die bitteren Worte, die sie tagsüber eingesteckt hatte. »Dat ich stinken tät, haben sie gesagt«, heulte sie, rieb den Rotz am Ärmel ab, dass es dort glänzte wie von Schneckenspuren, »dabei wäscht sich der Horst überhaupt net. Keiner will neben mir sitzen. Der Ulrich hat Lumpenmädchen zu mir gesagt, obwohl ich genauso flink bin wie die anderen und in der Schul sogar noch besser. Nur weil wir kein richtiges Heim haben«, heulte sie und auch Maria kämpfte mit den Tränen. »Wenn du rechnen kannst, Traud, dat Einmaleins und die Brüch, dann gehn wir weg und suchen uns wat Neues.«

In dieser Nacht lag Maria lange wach. Die stickige Luft unterm Dach nahm ihr den Atem und mehrfach streifte sie sich die Decke vom Hals, dann wieder darüber, wechselte immerzu die Seite, lag mit brennenden Augen, tastete ein paar Mal nach dem schlafenden Körper der Traud und Schweiß rann ihr von der Stirn. Als sie schließlich in einen Halbdämmer fiel, sah sie den Matthes vor sich stehen, der ihr mit sorgenvollem Blick seine Hand reichte. Sie wollte die Hand greifen, aber ihr Arm bewegte sich nicht, lag starr auf der Decke, wie gelähmt. Sie rang nach Luft, wollte schreien, den Matthes bitten sie mitzunehmen, aber es kam kein Laut, die Hand war weit, so schrecklich weit und schließlich verschwunden. Erschöpft sank Maria in einen unruhigen Schlaf.

Als sie am frühen Morgen erwachte, war sie erfüllt von traurigen Erinnerungen. Immer noch rang sie nach Luft, richtete sich mühsam auf und zog mit einem energischen Ruck das niedrige, mit Spinnenweben verkleisterte Fenster auf. Modrig war es hier. Die Luft lastete. Wenn der Matthes nur wüsste, wie es ihr ging. Dann wiederum dachte sie, dass es besser sei, wenn niemand etwas von ihrem Elend erfuhr. Sie biss die Zähne aufeinander, unterdrückte die Tränen, griff nach Schürze und Rock und dem verschlissenen Arbeitshemd, an dem die Ellenbogen durchzustoßen drohten, kleidete sich an, bedeckte ihr Haar mit dem braunen Tuch, das sie im Nacken band und verließ leise die Kammer, um bald darauf mit der Küchenarbeit zu beginnen.

Als sie vor dem Herd kniete und mit einer Ofenstange die kalte Asche in den Schuber strich, kam Regina in die Küche. »Wieso is Traud noch net unten? Die soll sich beeilen. Muss mein Schuh putzen. Die Mutter hat gesagt, dafür wär die grad gut!«

Wütend fuhr Maria herum. »Du freches Dingen«, schrie sie, »wag dat net nochmal!« Sie war aus der hockenden Stellung aufgesprungen und schwang drohend die Ofenstange.

Schnippisch gab Regina zurück: »Du kannst mir gar nix. Und hast mir auch nix zu sagen. Schau doch mal an dir runter, Aschenbrödel«, kicherte sie, wies auf die Asche und den Ruß auf Marias Kleidern. »Ihr seid Bettelvolk, Dreck, sonst gar nix. Und dat Traud wird wohl noch mein Schuh putzen!« Triumphierend stellte sie ihre verschmutzten Schnürschuhe mitten in der Küche ab und ging hocherhobenen Kopfes hinaus.

Aufgebracht umkrampfte Maria das Schüreisen und sah auf die Schuhe. »Aschenbrödel«, dachte sie, »ja, dat bin ich. Aber Aschenbrödel hat schließlich dat große Glück gefunden. Dat hat Regina sicher vergessen. Ich brauch net mehr viel, aber dat Kind, wenn et dem so gehn würd wie dem Aschenbrödel …« Während sie vor dem Aschenkasten kniete, schwor sie sich: »Wenn Traud rechnen kann, dann gehn wir.«

Einmal mit dem Wind

Eifrig verfolgte Traud die Rechenstunden, dachte immerzu an Marias Versprechen. Sie übte und lernte, was sie konnte, reizte mit ihrem Eifer die Cousinen noch stärker. Trotz zunehmendem Gespött ließ sie nicht nach, schloss einen Pakt mit sich selbst, indem sie gelobte, nichts mehr an sich heran zu lassen, die bösen Worte gar nicht zu hören und eines Tages stark zu sein und sich zu wehren.

Als der Winter einsetzte und der Schnee meterhoch lag, versprachen sie sich, dass dies der letzte Winter in Sassen sein würde, dass sie nur noch ein paar Monate durchhalten wollten. Sie trösteten sich damit, zumindest für die kalten Monate eine Unterkunft und auch Essen zu haben.

Um Weihnachten wurde nochmals besonders deutlich, welch geringes Ansehen sie bei der Schwagerfamilie hatten. Zum Essen am Heiligen Abend wies man sie vom Tisch. Von den Vanillekipferln, die Maria gebacken hatte, durften sie nicht kosten. Auf dem Weg zur Mitternachtsmette hatte Nanni ihr aufgetragen, mit Traud hinten in der Kirche stehen zu bleiben, vorne bei der Familie sei für sie kein Platz. Die ganzen Weihnachtstage dachte Maria ans Fortgehen, jeden Tag betete sie um eine Lösung für sich und das Kind.

Aber nach dem ersten Winter folgte der zweite und auch noch ein dritter.

Maria hatte den Mut nicht gefunden weiter zu ziehen und scheute sich zudem, ihre Tochter aus der Schule zu nehmen. So lernte und übte Traud weiter, dass selbst der Lehrer aufmerksam wurde und sich lobend über ihren Fleiß äußerte, ja sogar eines Tages vor Peters Tür stand. Den beiden erstaunten Hausfrauen, Nanni und Maria, die er in der Futterküche antraf, schlug er vor, Traud in die Schule nach Kelberg zu schicken. Laut lachen musste Nanni über das Ansinnen des Lehrers.

»Wat? Die soll auf en besser Schul? Die haben doch kein Dach überm Kopf! Schaffen sollse, vom Lernen hat eine wie die doch sowieso nix.« Spöttisch zeigte sie auf Maria, die still da stand und ergänzte: »Die is an allem schuld. Wenn se net den Hof verjuxt hätt, dat dummes Dingen …«

Dann zogen plötzlich Neidgefühle in Nanni auf, hatte sich der Lehrer ihrer Kinder wegen nicht auf den Weg gemacht. »Und überhaupt. Mit dem Fratz isset net weit her. Also geschickt is se net und ob se so gescheit is, na, dat bezweifel ich aber.«

Unsicher stand der Lehrer zwischen den dampfenden Töpfen, bekräftigte nochmals seine Einschätzung, lobte Trauds Geschick und die Aufmerksamkeit besonders im Rechnen, und bat nochmals, dass sie es sich doch überlegen sollten. Maria schüttelte den Kopf. »Dat Kind kann net nach Kelberg. Wir haben kein Dach mehr überm Kopf. Da sind ander Sachen wichtiger als die Schul.« Der Lehrer nickte, spürte, dass hier nichts zu machen war und verabschiedete sich.

Als er fort war, begann der Spott von neuem. »Der hat sich aber gründlich vertan mit deiner Traud. Ausgerechnet die soll nach Kelberg! Der hat sich dat Mädchen wohl net angeguckt. Wenn einer gehn könnt, dann wär et unser Ulrich, aber dat Gör? Nie und nimmer.« Maria rührte schweigend weiter und insgeheim erfüllte sie das Lob des Lehrers mit großem Stolz.

Von nun an betrachtete sie ihre Tochter aufmerksamer. Eigentlich fiel ihr erst jetzt auf, dass Traud, so wie der Lehrer gesagt hatte, nicht nur sehr sorgfältig arbeitete, sondern außer einem guten Gedächtnis auch einen großen Wissensdurst hatte. Sie begann ihr Heftchen und Bücher zuzustecken, die sie im Haus fand und ließ sich von ihr allabendlich Geschichten vortragen. Traud las alles, was ihr unterkam, und es gefiel Maria, obwohl sie ahnte, dass ihr dieser Eifer wenig nutzen würde.

Der Stolz auf die Tochter bewirkte außerdem, dass Maria Nanni gegenüber aufmüpfiger wurde und von nun an Widerworte gab. So ließ sie sich nicht mehr drangsalieren, arbeitete langsamer und gönnte sich sogar Pausen.

»Nimmst dir in letzter Zeit allerhand raus«, wetterte Nanni, »nur weil du meinst, dat Traud so schlau is. Aber davon kannst du dir noch lang nix kaufen und dein Balg auch net. Sieh zu, dat de dein Arbeit schaffst, un wenn dat net bald wieder floriert wie früher, könnt ihr gleich einpacken.«

Maria antwortete nicht. Sie versuchte die Worte zu ignorieren, die Angst zurückzudrängen. Deutlich spürte sie, dass der Mut gewachsen war und dieses Gefühl gab ihr die Kraft, kurz nach Neujahr – Traud war gerade 14 Jahre alt geworden – vor Nanni hinzustehen und auszusprechen, was sie so lange schon bewegte.

»Wir gehn fort«, sagte sie entschlossen, »wenn et Frühjahr kommt, sind wir weg. Ihr seit uns net gut. Ihr habt uns auch net geholfen. Ich hab so lang ausgehalten, dat mein Kind in die Schul konnt, sonst wären wir schon längst weg. Bei fremden Leut wär et uns sicher besser gegangen.«

»Wo wollt ihr denn hin?«, lachte Nanni und sah Maria forschend und spöttisch in die Augen.

»Wir werden irgendwo wat anderes finden und auch leben.«

»Wat wollt ihr denn schon anfangen?«, fragte Nanni verächtlich.

»Ich könnt Arbeit finden, überall, wo man tüchtige Leut braucht«, erwiderte Maria, »wir gehn zu Verwandten von der Mutter. Dort kann ich sicher im Haus mithelfen.«

Wieder lachte Nanni laut und boshaft. »Du hast ja kein Ahnung, wie et sonstwo zugeht. Meinste, einer gibt dir en Stell, wo du so verlottert bist und nix hast? Und dann, wat glaubst du, ob du überhaupt noch jemand findst von deinen viel gelobten Verwandten? Ihr seid lang hier gewesen und in der Zeit hat sich viel geändert. Wat glaubste, wer du bist?«

»Wat Bessres als hier finden wir allemal!« Trotzig strich sich Maria die krausen Haare unter das Tuch.

»Außerdem«, fuhr Nanni fort, der plötzlich Bedenken über den Verlust einer tüchtigen und billigen Arbeitskraft kamen, »wat kannste denn überhaupt? Waschen, putzen, flicken, wat sonst noch? Und wer brauch dat schon?«, meinte sie abfällig und verzog den Mund. »Du kommst ja gar net klar in der Welt. Haste ja in Kolverath schon bewiesen. So ne Pleite macht dir so schnell keiner nach. Wirst sehen, am End landst du mit deiner Traud auf der Straß. So wie du die Sach mit dem Haus vermasselt hast, so vermasselst du der auch noch alles.«

Maria hob den Kopf und ihre Augen funkelten. »Ich brauch euch net mehr. Ihr könnt von mir aus denken, wat ihr wollt. Du wirst auch merken, wenn wir net mehr da sind«, fügte sie hinzu und verließ die Stube, um nach Traud zu sehen.

Sie fand Traud im Stall bei den Kühen, wo sie mit einer Forke und schwungvollen Bewegungen Heu in die Futtertröge streute. Obwohl es kalt war und der Atem des Mädchens dampfte, bemerkte Maria, dass ihr der Schweiß unter dem Kopftuch hervor rann und das Haar an den Schläfen klebte. Traud keuchte.

»Schau Mutter, die Bless is so arm dran. Wird die ganze Zeit geknufft von Frieda, die is schrecklich futterneidisch.«

Immer wieder drückte sie Friedas gehörnten Kopf vom Futtertrog der Bless weg und schimpfte über die Bosheit des Tieres, das unablässig das Maul mit der langen Zunge nach der fremden Krippe reckte. Lux, der Hund, lief aufgeregt hin und her, bellte wütend nach Frieda, die das Spiel ungerührt fortsetzte, während sie mit dem Schwanz nach einer fetten Fliege schlug. Erst als Traud kein Futter mehr nachschob, wurde das Tier ruhiger.

»Jo, jo, jetzt ist Schluss, jetzt isset gut, wir essen auch net, bis wir satt sind.«

Traud setzte sich auf den Balken neben dem Trog und kraulte Lux’ Fell, der zutraulich zu ihren Füßen lag und ihr hingebungsvoll in die Augen sah.

»Lux ist der einzige Freund hier«, beklagte sie sich bei Maria, die näher gekommen war und sich neben ihr im Stroh niederließ. »Der merkt ganz genau, dat sie uns net wollen. So wie der Bless, so isset mir zumut. Mutter, warum müssen wir immer noch hier bleiben?«

Niedergebeugt saß sie, den struppigen Kopf des Tieres mit beiden Armen umfasst. Maria antwortete nicht. Sie betrachtete den wohlig gähnenden Lux und ihr Blick fiel auf Trauds abgeschabte Schuhe. Sie dachte daran, dass diese Schuhe lange noch, sehr lange noch, halten mussten.

Bettelmensch

Irgendwann, als die Tage länger wurden und das erste Grün über die Eifelhügel schimmerte, befand Maria die Zeit für gekommen. Zu oft hatten sie sich an den Abenden in ihrer Dachkammer ausgemalt, was sie tun und wohin sie gehen könnten, wie viel besser und schöner es doch anderswo sein mochte. Lange und genau hatten sie überlegt, was sie brauchen würden, um sich im Notfall auch draußen in Wald und Flur durchzubringen.

Maria hatte Traud gegenüber die Zuversicht genährt, in Hoffeld bei einem entfernten Verwandten nicht nur Arbeit und Unterkunft zu finden, sondern auch eine hilfsbereite Familie. Traud drängte auf die in Aussicht gestellte Wanderschaft. Fort, nur fort von den rohen und groben Bauersleuten wollte sie, denen die Mutter nichts recht machen konnte, fort von den gehässigen Klassenkameraden, fort von den bitteren und harten Worten, die sie täglich schlucken mussten.

So hatte sich Maria eines Morgens endlich das braune, fadenscheinige Tuch umgelegt und Traud bedeutungsvoll angesehen. »Heut isset soweit. Wir gehn. Du kannst schon längst ordentlich rechnen und also isset Zeit für uns. Pack dein Sachen zusammen und überleg genau, wat du all brauchst.«

Maria selbst trug unter dem Tuch eine schwarze, gestrickte Jacke, darunter eine dunkle Bluse. Sie hatte gleich zwei Röcke übereinander gezogen, mehr besaß sie ohnehin nicht mehr, ebenso verfuhr sie mit zwei Paar langen, gestrickten Strümpfen. Sie schnürte die groben Lederschuhe, die Nanni ihr abgetreten hatte, sah ihren armseligen Beutel durch, vergaß nicht, im Haus noch um ein paar Nahrungsmittel, darunter Essig und Brot nachzufragen, die sie, begleitet von einem spöttischen Blick, aber ansonsten anstandslos bekam. Ihre Decken und ein paar Tücher lud sie auf den Handkarren, mit dem sie nach Sassen gekommen waren.

Traud, die kaum etwas eingepackt hatte, stand aufgeregt neben der Karre und wartete auf das Zeichen zum Aufbruch. Maria nickte ihr kurz zu, ergriff die Deichsel und schlug eilig und ohne sich nochmals umzusehen den engen Weg ein, der zur Kapelle führte. Das Mädchen, nur mit einem Rucksack bepackt und allerhand bunten Kleidungsstücken am Leib, jauchzte laut auf, als sich die Mutter so energisch entfernte. Sie warf den Kopf zurück, sah nach den geöffneten Fenstern des Hauses und rief so laut sie es vermochte: »Jetzt könnt ihr all machen! Nach Hoffeld gehn wir, da ist man uns gut!« Dann rannte sie los, wurde noch eine Weile von Lux verfolgt, der das alles für ein Spiel hielt und schließlich mit eingezogenem Schwanz an der Grenze des Hofes stehen blieb.

»Dreh dich net um«, murmelte Maria und ihre Stimme verriet den Groll, den sie gegen Peter und Nanni hegte. »Lass sie all. Sollen selbst sehn. Wenn et so ist wie hier, dann muss man eben gehn. Da hilft et nix. In Hoffeld sieht et anders aus. Zwar hab ich den Josef lang net gesehn, weiß aber wohl, dat der en schönen Hof hat und fleißige Händ brauchen kann. Wirst wieder waschen müssen, und im Sommer heuen und dreschen.«

»Wie weit isset nach Hoffeld?«, fragte Traud gespannt und besah sich die lehmige Straße, die aus dem Dorf führte.

»Net weit. Morgen sind wir da. Vorher schlafen wir in Rothenbach. Da weiß ich einen Vetter, wo wir über Nacht bleiben können. Und morgen, morgen schon sind wir da!«

»Muss ich da wieder in die Schul?«

»Werden sehn, mit anpacken musst du, bist ja schon recht geschickt, wat brauchst du die Schul!« Traud jauchzte. Schön war es, Seite an Seite mit der Mutter übers Land zu ziehen. Schön, nicht mehr in die Schule zu müssen und zu lieben Menschen zu kommen. Sie brach sich einen Stock von einer Weide, den sie übermütig schwang, bis er in der Luft vibrierte.

Der Frühling hatte die Eifel mit satten Farben überzogen, die letzten Schneehaufen waren in sich zusammengesunken. Die Luft stand in jener unglaublichen Bläue, wie sie sich nur im Frühjahr zeigt. Die Büsche trieben und seltsame Pflanzen wuchsen auf den vulkanischen Höhen. Manche der knorrigen Äste waren mit Knospen besetzt, die Weiden hatten ihre Kapseln abgeworfen und grau-gelbe Kätzchen platzten hervor. Der Ginster blühte und leuchtete golden von den Hängen.

Maria ging zügig, ohne Traud zu beachten, die immer wieder stehen blieb, sich die Landschaft besah, dem Gezwitscher in den Zweigen lauschte und sich gerne hier und dort auf einem Stein oder im Gras niedergelassen hätte. Einmal nur rasteten sie am Hochberg, kurz vor Bereborn, wo sie sich ein Stück schwarzes Brot teilten, das sie als Wegzehrung mitbekommen hatten. Verträumt saß Traud im Gras, hielt eine Scherbe farbigen Glases gegen die Sonne, wodurch alles wie in ein grünliches Licht getaucht wirkte. Weit blickte sie über waldige Höhen hinweg in die Ferne, wo Berge, Täler und Wolken ineinander übergingen.

Bis zum Abend waren sie nach Rothenbach gewandert und Maria hatte nicht zu viel versprochen. Freundlich wurden sie von Alfred aufgenommen und sogar eine warme Suppe gab es, bevor sie in der Scheune die Decken über dem Stroh ausbreiteten. Traud, ermüdet vom weiten Weg, schlief sofort ein. In der Nacht träumte sie, dass eine Katze sich zu ihren Füßen niedergelassen, behaglich geschnurrt und sie gewärmt hätte.

Maria drehte und wendete sich auf dem Strohlager. Furcht beschlich sie vor dem Ungewissen, besonders in der Dunkelheit umkreisten sie bedrohliche Gedanken. Mit offenen Augen lag sie und wartete auf das Ende der Nacht. Noch bevor das Vieh im Stall anfing zu brüllen, fuhrwerkte sie bereits in der Scheune herum. Sie half beim Füttern der Kälber, schleppte Wassereimer und fegte den Stall. Auch von Alfred gab es ein wenig Wegzehr, zwei Kanten frisches Brot und Wurst, eine Flasche Milch und gute Wünsche für das ungewisse Vorhaben. »Wenn ihr gut voran kommt, seid ihr am Abend in Hoffeld«, sagte er und stellte in Aussicht, dass, wenn sie keine Unterkunft finden sollten, er für die Heuernte Helfer brauche und Kost und Logis anböte.

»Is gut«, sagte Maria, »wenn et nix wird beim Josef, kommen wir wieder. Ich hoff trotzdem, dat wir bleiben können. Schon allein wegen dem Kind«, fügte sie hinzu, und als ob ihr die wenigen mit Alfred gewechselten Worte zu viel wären, drängte sie: »Weiter! Komm Traud, wir müssen weiter …«

Am späten Nachmittag erreichten sie den Wald um die Kirmutscheidermühle. Für Traud war die baldige Ankunft verlockend, hatte doch der ungewohnte Marsch ihre Beine und Füße stark beansprucht. Maria hingegen zeigte keinerlei Zeichen von Müdigkeit. Sie schritt zielstrebig voran, verließ mitten im Wald den schmalen Weg, der direkt ins Dorf führte.

Über einen engen, verwachsenen Seitenweg gelangten sie nach einem ordentlichen Fußmarsch zu zwei abseits gelegenen Höfen, die sich, aus der Ferne betrachtet, dicht aneinander schmiegten und nur durch einen Garten getrennt waren. Das hintere Haus war mit Roggenstroh gedeckt und wirkte wegen der schiefen, dunklen Fenster geduckt, aber heimelig. Eine Viehtränke stand im Hof und ein paar Hühner kratzten auf dem steinigen Boden nach Körnern. Vor dem anderen Haus, das dichter am Weg stand, hatte sich ein riesiger Kastanienbaum ausgebreitet. Das rote Dach schimmerte durch die Zweige. Ein grün verputzter, offener Vorbau schützte eine hölzerne Eingangstür und eine lange Reihe winziger Fenster, die allesamt geöffnet waren, erlaubten einen Blick auf das Inventar im Inneren des Hauses.

»Da vor uns, dat is der Metzenhof, da wohnt der Josef«, erklärte Maria der Traud, die erwartungsvoll nach den Häusern spähte und zusammenzuckte, als ein Hund anschlug.

Das Gebell wurde lauter und wütender, als sie sich näherten. Bald erschien eine Frau auf der Schwelle, die dem Hund Einhalt gebot und den Wanderern freundlich entgegen sah.

»Der tut nix«, sagte sie zu Traud, die des Hundes wegen an die Seite der Mutter geflüchtet war. Maria streckte der Frau die Hand entgegen und gab Traud ein Zeichen, es ihr nachzutun.

»Ich bin Maria. Mein Vater ist der Schneider Jupp. Wir kommen aus Kolverath und haben dort Haus und Hof verloren. Vom Jakob aus Sassen weiß ich, dat ihr manchmal Helfer brauchen könnt. Ich mach alles, Feld- und Stallarbeit, Hausarbeit, auch Kinderhüten, nähen und waschen. Und mein Tochter«, dabei wies sie auf Traud, die verschüchtert neben ihr stand und die Hände um ihren Beutel klammerte, »die kann dat alles auch.«

Die Bäuerin war eine rundliche Frau in mittleren Jahren, hatte ein frisches, offenes Gesicht und braune, gutmütige Augen. »Du bist also Maria«, lächelte sie. »Kommt erst mal rein. Und ruht euch aus. Ich bin Ann. Wegen Arbeit muss ich Josef fragen, aber dem wird schon wat einfallen. Von Kolverath seid ihr gekommen? So weit? Da habt ihr sicher Hunger. Nun kommt schon rein.«

Die Tür mit dem Rundbogen führte ebenerdig zur Küche, die durch ein kleines Fenster von der Seite her erhellt wurde. Von hier aus gelangte man in drei angrenzende Zimmer. Aus einem der Räume äugten zwei Kinder neugierig nach den Fremden.

»Dat sind Maria und Traud aus Kolverath, Verwandte von uns«, erklärte Ann ihren Kindern, »die Mutter von Maria war eine Schwester von der Tant Christel. Stimmt et?«, fragte sie Maria, die nur stumm nickte. »Denkt mal, die zwei haben ihren Hof verloren und deshalb müssen sie erst mal hier bleiben. Lauft auf et Feld am Bächerseifen und ruft Vatter, dat er kommen soll.«

Sofort rannten die Kinder los den Vater zu holen, der die Sache zu entscheiden hatte.

Müde saßen Maria und Traud auf der Bank am Fenster und hofften.

»Ihr habt bestimmt auch Durst. Wartet, ich hol euch wat.« Als Ann in der Kammer verschwunden war, hatten sie Zeit, sich umzusehen. Warm war es in der Küche, sauber und ordentlich. Der Geruch nach frisch gebackenem Brot hing noch in der Luft. Die Dielen waren blank geschrubbt, ein großer verzierter Taken* reichte fast bis über die ganze Wand. Seitlich gab es ein offenes Herdfeuer mit Rauchfang, über dem auf quer gezogenen Eichenhölzern Fleischwaren zum Räuchern aufgehängt waren. In der Feuerstelle lag ein glimmender Baumstamm. Ansonsten gab es noch einen Kohlenherd, auf dem ein dampfender Kessel mit Kochwäsche stand. Vor der Bank auf der sie saßen, stand ein langer Tisch, an dem mindestens zehn Leute Platz fanden.

Ann kam mit Brot und Milch zurück. »Grad gebacken«, sagte sie stolz zu Traud, machte das Kreuzzeichen über dem runden Laib, schnitt großzügig ab und reichte ihr einen Kanten, »ganz frisch. Ich hab nix lieber als frisches Brot«, lächelte sie und stellte dazu ein Glas Birnenkompott auf den Tisch. »Noch vom letzten Jahr. Jetzt esst ihr erst mal wat.« Beide griffen tüchtig zu, solange sie mit der Bäuerin alleine waren.

Als Josef in die Küche trat, genierte sich Traud und wagte kaum noch zu kauen. Furchtsam und verstohlen schielte sie nach dem Bauern. »Du bist also dat Maria aus Kolverath.«

Josef, ein großer Mann mit feinen, ernsten Gesichtszügen, zog die Kappe vom Kopf, streckte Maria die Hand hinüber und zwinkerte Traud zu. »Iss ruhig weiter«, forderte er sie auf, während er seine Weste über einen Stuhl warf. »Ihr kommt wie gerufen. Grad heut morgen hab ich gedacht, wie gut ich ein paar schaffige Leut brauchen könnt. Ich kann euch zwar net viel bieten, aber die Kost wird schon rausspringen. Wenn ihr damit zufrieden seid, so soll et abgemacht sein. Schlafen könnt ihr auf dem Heuboden oder in der Kammer neben dem Stall.«

Er ging zum Spülstein, krempelte die Ärmel seiner Arbeitsjacke bis über die Ellbogen, nahm ein Stück Seife, verrieb den Schaum über den kräftigen Unterarmen, tauchte die Arme in die bereit stehende Wasserschüssel und trocknete sich ab. Dann setzte er sich neben Maria auf die Bank, gespannt ihre Geschichte anzuhören und dazu Neuigkeiten zu erfahren aus Kolverath, von den Verwandten und was es sonst so gäbe. Er nahm sich die Zeit eine Weile mit ihnen zu plaudern und auch Traud wurde befragt und von den beiden Kindern ordentlich bestaunt, ob ihres ungewöhnlichen Schicksals. Dann entschied er: »Maria kann gleich mit ins Feld an der Mühl, die Kinder sollen dat Mädchen mitnehmen und ihr den Hof zeigen, da lernt sie wat.«

Hubert und Hilde hießen die Kinder, und Hilde gefiel Traud besonders. Hilde trug ihre langen, blonden Locken in Zöpfen geflochten und mit einer rot schimmernden Schleife gebunden. Sie hatte die weichen, sanften, aber aufmerksamen Augen der Mutter, ging in einem hübsch genähten Kleid, trug feste, saubere Lederschuhe. Sofort war sie bereit gewesen, sich der Traud anzunehmen und fing auch bald ein Gespräch an, in dem sie ganz genau wissen wollte, wie und weshalb das mit ihr so gekommen war.

Traud erzählte so gut sie es vermochte vom Vater, den letzten Wochen in ihrem Haus, von wo man sie fortgejagt hatte, von der Zeit in Sassen und dass die Mutter nun keinen anderen Rat mehr wusste als weiter zu ziehen, hierher nach Hoffeld, und dass sie, wenn auch das nicht klappen sollte, noch weiter ziehen müssten. Sie erwähnte auch, dass sie gerne mit der Mutter ginge, dass sie aber dafür beten würde, bald wieder eine Heimat zu haben.

Bei diesen Schilderungen kam Hilde der alte Hornickel in den Sinn, ein Herumstreuner und Kinderschreck, der regelmäßig durch das Dorf zog und bettelte. »Bist du jetzt auch ein richtiges Bettelmensch wie der Hornickel?«, fragte sie neugierig und Traud erschrak. Ratlos zuckte sie mit den Schultern und wusste keine Antwort.

Auch Hubert, der den beiden gefolgt war, zeigte Interesse an der außergewöhnlichen Geschichte, musterte Traud aber mit Abstand und Missbilligung, besah sich die ärmlichen Kleider, die kaputten Schuhe und das karge Bündel, das sie unterm Arm trug. »Ja, dat sieht alles danach aus. Du bist en richtiges Bettelmensch«, stellte er fest.

Still stand sie vor ihm und nur ein winziges Zucken um den Mund verriet ihre Scham. Sie wusste nicht, was sie war, bloß dass er sie einen Bettelmensch nannte, Abschaum also, Gesindel, ließ sie plötzlich so klein erscheinen, so winzig, wie ein schwacher Punkt und die anderen so groß. Ein Bettelmensch. Sie war also ein Bettelmensch.

Herzflimmern

Josef hatte ihnen zwei Laubsäcke in der Milchkammer zwischen Küche und Stall ausgelegt. Die Kammer war eng, lag aber geschützt und warm. Es roch nach kuhwarmer Milch, ein schmales, hohes Fenster hing schief in den Angeln, allerlei Stallgerätschaften standen in den Ecken.

Maria und Traud lernten schnell, sich auf dem Metzenhof zurechtzufinden. Am Morgen trieben sie die Kühe hinaus, misteten den Stall, putzten die Schweinekoben. Manchmal half Maria in der Küche, was aber eher Sache der Bäuerin blieb. Traud half bei der Wäsche, sortierte und weichte Leintücher in Seifenlauge, heizte den Ofen. Dann machte sie sich mit Wurzelbürste und Kernseife über das verdreckte Arbeitszeug her, das sie in einer Zinkwanne weichte. Oft gingen sie mit ins Feld oder in den Garten. Sie packten mit an, wo sie konnten und oft huschte ein anerkennendes Lächeln über Josefs Gesicht, wenn er den beiden bei der Arbeit zusah.

Während Maria von früh bis spät rackerte, sah Josef darauf, dass Traud Pausen hatte. Dann und wann schickte er sie mit den Kindern ins Dorf, gab ihr auch die leichteren Arbeiten, ließ sie sogar die Schulhefte seiner Kinder lesen.

Traud genoss die Freundlichkeit der Bauernfamilie wie eine Erholung von der Zeit in Sassen. Der einzige, der sie immer wieder herumstupste und mit seinen Blicken beschämte, war Hubert.

Am Johannestag war Traud früher als sonst mit der Stallarbeit fertig. Sie lehnte an einem Pfosten an der Tür und blinzelte in die Sonne. Vom Nachbargrundstück äugte ein Junge herüber. Sie bemerkte ihn erst, als er dicht vor dem Gatter stand.

»Wer bist du?«, fragte er interessiert und seine blauen Augen glänzten. »Bist du dat Mädchen aus Kolverath? Hubert hat mir erzählt, dat ihr jetzt hier bleiben müsst.«

Sie senkte den Blick, denn sofort dachte sie daran, was Hubert wohl sonst noch gesagt haben könnte. Kein Wort kam über ihre Lippen; sie drehte den Kopf und sah in die andere Richtung. Als der Junge aber mit einem Satz über den Zaun sprang und ihr seine Hand reichte, wich der beklemmende Druck, denn was sie in seinen Augen las, war weder Missbilligung noch Spott, eher Neugier und Respekt.

»Ich bin Paul. Gell, du bist dat Mädchen aus Kolverath?«, fragte er erneut und sie nickte. »Ich hab euch schon gesehen, als ihr gekommen seid. Ich wohn direkt nebenan«, eiferte er weiter und zeigte auf den rückwärtig liegenden Hof, der von allerhand Himbeer- und Nusshecken umsäumt war. »Bleibst du jetzt hier?«, wollte er wissen, indem er sie genau betrachtete. »Wirst noch sehn, Ann ist ganz nett, aber der Bauer, na ja, ich sag besser nix.«

Traud, immer noch keiner Antwort fähig, lächelte befangen, nickte wieder. »Kannst du net sprechen?« Paul zeigte lachend mit dem Finger auf sich selbst und wiederholte: »Paul«. Dann zeigte er auf Traud und zuckte die Schultern. »Traud, ich bin et Traud«, sagte sie und rannte ins Haus zurück.

Immer wieder ergab es sich, dass Paul auf Traud traf. Das war nicht immer zufällig, denn ob sie im Stall helfen musste, im Haus oder auf dem Feld, stets hatte er just dort etwas zu bestellen, etwas auszurichten oder zu besprechen, wo auch sie war, und immer war es seine freundliche, offene Art, die ihr gefiel. Von weitem schon schwenkte er die Mütze, wenn er sie sah, rief einen Gruß und sah ihr lange nach. Am besten war es, wenn sie miteinander arbeiteten.

Oft halfen sich die benachbarten Bauern bei Aussaat und Ernte aus und so geschah es, dass Paul und Traud gemeinsam mit ein paar Knechten und Mägden das Gemüsefeld am Ackersberg zu bestellen hatten. Gingen sie auch in verschiedenen Reihen des Feldes, so glückte es ihm dennoch immer wieder, neben Traud zu gelangen und mit ihr ein paar Worte zu wechseln. Und auch sie verstand es, in seine Nähe zu schlüpfen. Gar zu oft wurde die begehrte Nähe gestört und man scheuchte sie zurück in ihre Reihen, immerzu mit dem Hinweis, sich auf die Arbeit zu besinnen. »Auf jetzt! Jeder für sich! Hier wird geschafft und net geschwätzt!«