8,99 €

Mehr erfahren.

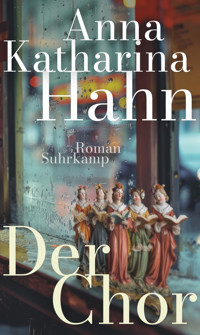

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Idyll im Landschaftsschutzgebiet und: Stuttgart im Tumult der neuen Protestbewegung. Zwei alternde Paare und die Verzweiflung eines jungen Vaters. Seit den siebziger Jahren leben Emil Bub und seine Frau, eine Bibliothekarin, am »Schwarzen Berg«. Ein Refugium, bis das Arztehepaar Rau eines Tages das Nachbarhaus kaufen. Schnell »adoptieren« die kinderlosen Bubs Peter, den kleinen Sohn der Nachbarn. Emil zieht Peter tief hinein in seinen Kosmos aus schwäbischer Gelehrsamkeit und gemäßigter Anarchie und findet in ihm einen eifrigen und gelehrigen Schüler. Seit aber Peter mit seiner Freundin Mia zusammenwohnt, sehen sie sich selten. Im Sommer 2010 beobachtet Emil, inzwischen kurz vor der Pensionierung, wie Peter in sein Elternhaus zurückkehrt. Mia ist mit den Söhnen verschwunden. Einen Sommer lang kämpfen die beiden älteren Paare um das Wohl des Verzweifelten. Auf der Suche nach Mia und den Kindern durchstreift Emil mit Peter die überhitzte Großstadt (»Stuttgart 21«), und Peters Vater entwickelt eine Therapie. Aber was hilft das jetzt noch?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Seit den siebziger Jahren leben Emil Bub und seine Frau, eine Bibliothekarin, am »Schwarzen Berg«. Ein Refugium, bis das Arztehepaar Rau eines Tages das Nachbarhaus kauft. Schnell »adoptieren« die kinderlosen Bubs Peter, den kleinen Sohn der Nachbarn. Emil zieht Peter tief hinein in seinen Kosmos aus schwäbischer Gelehrsamkeit und gemäßigter Anarchie und findet in ihm einen eifrigen und gelehrigen Schüler. Seit aber Peter mit seiner Freundin Mia zusammenwohnt, sehen sie sich selten.

Im Sommer 2010 beobachtet Emil, inzwischen kurz vor der Pensionierung, wie Peter in sein Elternhaus zurückkehrt. Mia ist mit den Söhnen verschwunden. Einen Sommer lang kämpfen die beiden älteren Paare um das Wohl des Verzweifelten. Auf der Suche nach Mia und den Kindern durchstreift Emil mit Peter die überhitzte Großstadt (»Stuttgart 21«), und Peters Vater entwickelt eine Therapie. Aber was hilft das jetzt noch?

»… ein grandioses Buch. Anna Katharina Hahns Roman ist ein Meilenstein im literarischen Mainstream unserer Tage.«

die tageszeitung

Anna Katharina Hahn, geboren 1970, lebt in Stuttgart. Zuletzt erschien ihr Roman Kürzere Tage (st 4158). Der Bestseller wurde 2010 mit dem Roswitha-Preis der Stadt Gandersheim und dem Heimito von Doderer-Literaturpreis ausgezeichnet. Für den Schriftsteller und Kritiker Franz Schuh ist es »einer der besten deutschsprachigen Romane – unserer Zeit sowieso, aber auch überhaupt«. 2012 erhielt sie den Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis.

Anna Katharina Hahn

Am Schwarzen Berg

Roman

Suhrkamp

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013

© Suhrkamp Verlag Berlin 2012

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Michels, Göllner, Zegarzewski

Umschlagfoto: Danny Gonzalez

eISBN 978-3-518-78230-9

www.suhrkamp.de

Für Moritz und Nicolas

1 Es war noch früh und doch schon sehr warm, als Emil Bub an den Rand seines Balkons trat. In der Einfahrt des Nachbargrundstücks hob ein Mann einen schlammverschmierten Glasbehälter aus einem rostigen Fiat. Beim Bücken rutschte ihm das T-Shirt aus den Jeans und gab einen breiten blassen Hautstreifen frei, übersät mit entzündeten Eiterpusteln. Ihr wildes Erdbeerrot wechselte sich mit dem Bläulichbraun der heilenden Stellen ab. Der Mann ging leicht in die Knie, preßte seine Last gegen die Brust und lief langsam auf die geöffnete Haustür zu. Seine Flip-Flops klatschten bei jedem Schritt gegen die nackten Fußsohlen. Die Sonne schien in den schmutzigen Glasquader. Auf seinem Grund lagen mehrere wassergefüllte Gefrierbeutel. Unter ihrer zitternden Plastikhaut schossen dunkle Schatten hin und her. Erst jetzt wurde Emil klar, daß es Peter war, der Sohn seiner Nachbarn, der das leere Aquarium schleppte. Peter bemerkte Emil nicht, stieß mit der Schulter gegen die Tür, drehte sich dabei ein wenig zur Seite und schob sich durch den Spalt. Emil sah sein kurzes, filziges Bartgestrüpp, die schmale Nase, seine hohe blasse Stirn und die halbgeschlossenen Augen. Die Tür fiel hinter Peter ins Schloß. Auf dem schwarzen Holz wackelte ein mit blauen Schleifen geschmückter Weidenkranz an seinem Haken.

Emil umklammerte das Geländer mit beiden Händen, fühlte den brüchigen Lack. Immer wenn er Peter traf, sah er ihn als kleinen Jungen, der auf ihn zuflog, für den er in die Knie gehen mußte, damit er sich nicht an seiner Gürtelschnalle verletzte, wenn er sich mit knochigem Schwung an ihn preßte, um schließlich hochgehoben zu werden – kaum 25 Kilo, die gerippte Zartheit der Cordhosenbeine, das sehnige Zappeln, der leuchtendgelbe Kaugummigeruch. Das glatte Gesicht von dunkelblondem Haar verhangen, sein Geflüster in Emils Ohr: »Buckelköpfe sind die besten Fische, die sehen aus wie böse Männer. Klasse, Emil.«

Emil verharrte am Rand seines Balkons. Im Kofferraum des Fiats lagen schmutzige Baumwollbeutel, vollgestopfte Plastiktüten und eine schwarze Reisetasche aus Nylon, die er Peter vor Jahren für einen Türkei-Urlaub geliehen hatte. Der silberne Daimler von Peters Vater war verschwunden. Hajo war meistens schon vor sieben Uhr auf dem Weg in seine Praxis.

In der Küche pfiff der Wasserkessel. Emil eilte hinein, fast dankbar dafür, seinen Posten verlassen zu müssen. Mit einem wattierten Ofenhandschuh riß er die Tülle ab, damit seine Frau nicht geweckt wurde, goß das kochende Wasser in den Porzellanfilter und sah zu, wie das Kaffeepulver im hellbraunen Papier moorig aufwallte. Auf einem Tablett stand das Geschirr, das er gleich nach dem Aufwachen zurechtgestellt hatte, um draußen den Frühstückstisch zu decken. Die Sommerferien dauerten schon eine Weile. Trotzdem war Emil wie gewohnt bei Sonnenaufgang wach geworden. Ihm war übel gewesen, und seine Knie hatten gezittert, als er barfuß in die Küche geschlichen war. Zwischen den Einbauschränken roch es nach sonnenwarmem Linoleum und Brot. Als er sich über die Spüle beugte, um einen Schluck aus dem Hahn zu trinken, sah er sein Gesicht im Chrom der Armatur, eine winzige verzerrte Faschingsmaske, von der er sich schnell abwandte.

Emil war ein sehniger Mann mit schlechter Haltung, großnasig, großäugig, im eigenen Körper zu Hause wie in einem ehemals eleganten Anzug. Erblickte er sich nackt im Spiegel, erschrak er manchmal über den alten Kerl. Seinen Kopf fand er noch am besten, mit dem vollen Haar, das in einer grauen Tolle in die Stirn hing. Emil wußte, daß seine Schüler ihn wegen dieser Frisur, seiner zarten Gestalt und einer Vorliebe für pastellfarbene Pullover manchmal ›das Büble‹ nannten. Er unterrichtete Deutsch und Geschichte an einem Stuttgarter Gymnasium; bis zur Pensionierung fehlte ihm noch ein Jahr. Er trug das Tablett auf den Balkon und setzte es auf dem taufeuchten Oval des Tisches ab. In Veronikas Blumenkästen summten ein paar Bienen. Die struppigen Lavendelbüsche boten ausreichend Schutz, um noch einen verstohlenen Blick nach drüben zu werfen. Die Tür war geschlossen. Emil verteilte Teller und Tassen. Beim Hinstellen bemühte er sich, nicht zu klappern.

Am Vorabend hatten Veronika und er hier draußen Cognac getrunken. Er wußte nicht mehr, ob sie die ganze Flasche geleert hatten, erinnerte sich aber an den starken Duft des Geißblatts, das an der Dachrinne hochrankte, an die weit heraushängenden rosa Blütenzungen. Als es dämmerte, hatten sie sich ins Wohnzimmer gesetzt und die Fenster geöffnet. Draußen flogen Fledermäuse als schwarze Umrisse vorüber. Veronika blieb wortkarg, die Hitze machte ihr zu schaffen. Kurz vor dem Schlafengehen lehnte sie sich mit ihrer letzten Zigarette an das Balkongeländer. Lavendelblüten streiften ihr nachtcremeglänzendes Gesicht, während sie sich über die umgedrehten Schraubgläser lustig machte, die Peters Mutter Carla zum Abkühlen auf die Fensterbank gestellt hatte. Der helle Schein aus der Küche der Nachbarn beleuchtete dunkelbraunes Zwetschgenmus, rubinrotes Träublesgelee. »Muddi ist wieder am Kochen.« Die Bubs hatten sich beide gefragt, wann Peter, seine Freundin Mia und ihre kleinen Söhne, Ivo und Jörn, wieder nach Burghalde, in sein Elternhaus am Schwarzen Berg, kommen würden. Ihr letzter Besuch nebenan lag schon länger zurück. Von Carla und Hajo kamen auf Emils Nachfrage die üblichen Ausflüchte, meistens über die Hecke hinweg: »Sicher ist alles bestens, wir haben auch nichts gehört. Wir können nicht immer hinter ihnen her telefonieren, da macht man sich keine Freunde. Es sind schließlich erwachsene Menschen.« Veronika war sich sicher, daß sie zu einem spontanen Urlaub aufgebrochen waren. »Peter hat sein Handy abgestellt, er haßt es doch, ständig erreichbar zu sein.«

Emil ging zurück in die Küche, spuckte einen Speichelklumpen in den Ausguß, spülte ihn weg und öffnete den Kühlschrank, um eine Dose Kondensmilch herauszunehmen. Verschiedene Spirituosen präsentierten ihre beschlagenen Bäuche in der Tür: Wodka und öliger Aquavit. Der saure Luftschwall, das künstliche Goldlicht und die Kälte ließen Emil würgen. Er hustete, doch es kam so gut wie nichts hoch, ein bißchen Galle, das zwischen zwei Lagen Zewa passte. Danach fühlte er sich besser. Er lief ins Wohnzimmer und betrachtete das Aquarium zwischen den Bücherregalen. Das Licht war noch nicht angegangen, der Filter plätscherte und bewegte die breiten Blätter der Wasserpflanzen im Halbdunkel. Seit Jahren wuchsen hier nur noch Froschlöffel und die unverwüstliche Vallisneria. Die Fische dümpelten träge. An der Scheibe klebten mehrere Antennenwelse. Ein Schwertträger ließ seinen Schwarm im Stich, der auf halber Höhe in der Beckenmitte stand, und schwamm hinab auf den Kiesgrund, wo er mit spitzem Maul zwischen den Steinen herumpickte. Außer Welsen und Schwertträgern gab es bei Emil noch Neons und ein schwarzgestreiftes Paar Prachtschmerlen, die sich meist unter einer Kokosnußschale versteckten. Kompliziertere Gesellen wie Buckelköpfe oder Skalare hielt er seit Peters Auszug nicht mehr; wenn kein begeistertes Kind täglich mehrfach hereinschlüpfte, um durch das zarte Stoffgitter des Zuchtbeckens nach den fingernagelgroßen Jungfischen zu linsen, lohnte sich die Mühe nicht.

In der Küche goß Emil einen neuen Schwall in den Porzellanfilter, das Wasser kochte längst nicht mehr. Er lauschte auf das hohle Tropfgeräusch in der Thermoskanne, verschraubte ihren Deckel und ging wieder nach draußen. Vom nahen Waldrand wehte eine kühle Brise herüber. Vögel zwitscherten. Das Grundstück lag am Ende der Straße, die aus dem Dorf hinausführte, vorbei an Weinbergen und Gärten, und als Schotterweg weiter in den Wald lief. Das Haus der Bubs und das Nachbargebäude, das Peters Eltern gehörte, waren noch im Krieg entstanden. Zwei befreundete Burghalder, stramme Parteigenossen, hatten sich nach den ersten Bombenschäden in der Innenstadt Balken, Ziegel und Mauersteine fast umsonst beschafft und oberhalb ihres Heimatdorfes mitten in den Streuobstwiesen ihrer Großväter gebaut. Schlicht, zweistöckig, mit niedrigen Decken, kleinen Fenstern und spitzen Dächern saßen die beiden Häuser im Hang am Waldrand. Veronika und Emil hatten ihres relativ günstig gekauft und bis auf den Innenausbau wenig daran gemacht. Es war bräunlich verputzt und sah mit seinen grünen Sprossenfenstern und Klappläden gleichzeitig bieder und hexenhaft aus. Aus dem Anwesen der Raus nebenan war mit Hilfe eines Architekten ein weißer Bungalow geworden.

Schon vor dem Krieg war das Weingärtnerdorf Burghalde in den Vorort Stuttgart-Burghalde umgewandelt worden. Auch wenn die meisten Burghalder nach Feierabend noch ihren Garten, manche auch einen Rebenhang bewirtschafteten, verschwanden die letzten Kühe in den fünfziger Jahren, ebenso Maisfelder und Beerenpflanzungen. Aus den Bauern wurden Daimler-Facharbeiter. Neue Straßen fraßen sich in das ehemalige Landschaftsschutzgebiet. Von seinem Balkon aus sah Emil auf grüne Hügel, umgürtet von den Sandsteinmäuerchen alter Weinberge. Bis auf ein paar hölzerne Wengerterhütten standen hier keine Häuser. Dahinter lag der Neckarhafen mit seinen Industriebauten.

Emil starrte die Umrisse der Bäume auf dem Hügelkamm an und spielte mit einem Kaffeelöffel. Dann sprang er wieder auf und trat an das Balkongeländer, wo er langsam in die Hocke ging und sich leise ächzend neben einem Rosenkübel auf den Boden setzte. Er atmete vorsichtig, voller Furcht, man könnte unten sein Schnaufen, sein Herzklopfen hören. Durch das brüchige Gewebe der Bastmatten, die um das Geländer gespannt waren, behielt er das Nachbarhaus im Blick und blieb selbst unsichtbar. Seine Knie schmerzten, Arthrose und seine störrisch kultivierte Unsportlichkeit. Er verzog das Gesicht und gab sich Mühe, nicht zu stöhnen. Es war feige, sich hier zu verkriechen, aber er spürte, daß er nicht einfach fröhlich rufen und winken konnte, wenn nebenan die Tür wieder aufging, um den bärtigen Mann auszuspeien, an dem offensichtlich nichts mehr stimmte.

Oben ging die Toilettenspülung, ein Fenster wurde gekippt. Veronika war aufgestanden. Emil roch ihre erste Zigarette und ärgerte sich. Er begann erst am späten Vormittag mit dem Rauchen, wenn er bereits etwas geschafft hatte: Rasen mähen, Altglas wegbringen, endlich die Textausschnitte für die erste Klausur nach den Ferien heraussuchen. Er fixierte die Tür der Raus, bis das schwarze Viereck wie ein Block aus dem weißen Mauerwerk trat, und wünschte sich, seine Frau käme endlich herunter, um an seiner Seite zu warten und den Schrecken zu mildern, den er dahinter vermutete.

Ein Ohrenzwicker krabbelte über Emils nackten Fuß. Er beobachtete das Insekt eine Weile bei seinem beschwerlichen Weg über die blasse, haarige Haut, streckte dann den Zeigefinger aus. Der braunglänzende Chitinleib mit der winzigen Zange wackelte, als er sich hochzog. Emil setzte den Ohrwurm in die Rose.

Ende März war er zum letzten Mal im Etzelweg gewesen, wo Peter mit Mia und den Jungen seit fast sieben Jahren wohnte. Gleich nach dem Nachmittagsunterricht hatte er sich auf den Weg gemacht. Vom Gymnasium neben dem Staatstheater dauerte es mit dem Wagen eine knappe Viertelstunde, nicht zu vergleichen mit der Weltreise von Burghalde nach Heslach, diesem letzten Wurmfortsatz der Stadt, eingepreßt in ein enges Tal. Der Tag war von einer herausfordernden weißen Helligkeit gewesen. Alles schien sich im unverbrauchten Licht aufzuheizen, das durch das blasige Nachkriegsglas der großen Fenster in den Klassenraum fiel. Auf den Arbeitstischen war jede Kritzelei zu erkennen (›Jasmin, du Nutte!‹ ›Kentucky Schreit Ficken‹). Vom graugeriebenen Eichenparkett stiegen glühende Stäubchen auf. Die hängenden Köpfe seiner Schüler waren umgeben von flüssigen Metallströmen, Bronze, Gold, Schwarz. Sie rissen die Münder zum Gähnen auf, jeder Speichelfaden ein glitzernder Strang. Draußen auf der Schillerstraße wirbelten die Fahrzeuge Staub auf. Dahinter lagen die Wiesen des Schloßgartens. Auf dem winterlich vergilbten Rasen hockte die blauschwarze Spinne des Planetariums. Mit dem Klingeln war Emil noch vor seinen Schülern aus dem Klassenzimmer gestürzt. Am Rand des Lehrerparkplatzes ließen die Raucher bläuliche Wolken aufsteigen. Emil klemmte seine Tasche unter den Arm, ein speckiges Ungetüm voller Bücher, die größtenteils nichts mit dem Unterricht zu tun hatten. Seine Schüler nannten die Mappe ›Bubs Mops‹. Für die stärkste Ausbeulung sorgte eine PET-Flasche Apfelschorle, zu einem Viertel mit Aquavit gefüllt, der um diese Uhrzeit schon lauwarm war. Emil überhörte das Herr-Bub-Herr-Bub-Gesäusel seiner beiden Klassenprimadonnen und überquerte den Parkplatz, während sich die meisten Jugendlichen die Ohren mit den weißen Pfropfen ihrer iPods zustöpselten und in einen Nachmittag voll Lernsklaverei hineintaumelten. Manchmal hatte Emil gegenüber seinen Schülern ein schlechtes Gewissen. Er selbst war nach langen träumerischen Umwegen an das Amt des Studienrates geraten und war sich sicher, daß seine Abiturienten, hätten sie von dieser Mühelosigkeit gewußt, in wütende Tränen ausgebrochen wären. Oft dachte er, daß sie ihn nicht ernst nahmen, aber sobald er vor ihnen stand, fühlte er sich sicher, häufig sogar wohl, und er wußte, daß nicht viele seiner Kollegen dies von sich behaupten konnten.

Das Auto fand den Weg nach Heslach fast von alleine. Emil hatte irgendeinen Rock-Sender eingestellt und folgte im Strom der Beats der Konrad-Adenauer-Straße. Er wippte im Takt, passierte die Alte Staatsgalerie und das grünliche Reiterstandbild davor, sah die leuchtenden Röhren am Neubau entlanglaufen, dann die Sprudelgarben der Wasserspiele vor dem Haus der Geschichte, den massigen Turm der Musikhochschule. Er blickte kurz nach links auf das muschelgraue Palais der Stadtbücherei, kreuzte die Planie und erinnerte sich daran, wie er für einen Augenblick überlegt hatte, Veronika in den Etzelweg mitzunehmen. Doch der Wunsch, mit Peter allein zu sein, war stärker gewesen, und so fuhr er weiter. Veronika war gut aufgehoben in diesem Königssitz voller Bücher, hinter Sandsteinsäulen und sanft geschwungenen Treppenaufgängen. Im Gegensatz zu ihm verschwand sie tagsüber nie in der Toilette, um einen schnellen Erlösungsschluck zu nehmen. Sie achtete darauf, eine gefürchtete Erscheinung zu bleiben, besonders unter den jüngeren Bibliothekarinnen: streng stöckelnd, unerbittlich genau und bedacht auf Etikette gegenüber allen Benutzern, seien sie auch noch so alt und abgerissen. Ihren geflüsterten Beinamen, Bub-Beyer, die Hex, trug sie mit Stolz. Wegen ihrer Aufmüpfigkeit wurde sie nicht von allen Vorgesetzten geschätzt. Lachend und kopfschüttelnd erzählte sie von ermahnenden Gesprächen. Ihr stacheliges, schwarzblau gefärbtes Haar schien dann zu knistern, und die schwer beringten Hände fuhren abwehrend durch die Luft.

Die Ampel am Charlottenplatz zeigte Rot. Emil erblickte die Leonhardskirche zwischen den glänzenden Fassaden der Halbhochhäuser und davor, im Licht fast knöchern weiß, die Kreuzigungsgruppe, umringt von Obdachlosen. Auf den Verkehrsinseln wogten Narzissen in der Auspuffluft. Die Hauptstätter Straße stieß in die sonnengeblendete Leere des Marienplatzes hinein, darüber stieg die Zahnradbahn schräg in den noch blattlosen Wald. Emil ließ den Audi langsam dahinzockeln und genoß, daß sich die Böblinger Straße vor ihm auftat wie eine Vergnügungsmeile. Hier begann Peters Revier: Rot, gelb und orange leuchteten die Schilder der Bäckereiketten und Discounter, ein grinsender Hahn blinkte an der Fassade des Schnellrestaurants. Vor dem türkischen Markt lagerte in bunten Schrägen Obst und Gemüse. Hinter den schmutzblinden Schaufenstern eines Secondhand-Ladens häuften sich Berge von Schuhen. Vor der Post stieg die Stadtbahn aus dem Tunnel und fuhr in der Straßenmitte weiter. Emil erkannte das kleine Blumengeschäft wieder, in dem er Peter zum Einzug ein Tränendes Herz für seinen Garten gekauft hatte. Er zwang sich, an dem Laden vorbeizufahren, auch wenn er seinen Kofferraum gerne mit Tulpen, Scylla und Osterglocken gefüllt hätte. Der alte Drang, Peter zu verwöhnen, war stark. Bei dem Kind war das einfach gewesen. Damals hatte er Peter mit Haribo-Tüten, Kinderüberraschungseiern und mit seiner Zeit überschüttet, langen Nachmittagen im Burghalder Garten oder in seinem Wohnzimmer vor dem Aquarium.

Nach dem Bihlplatz wurden die Häuser niedriger. Es gab Fachwerk, Satteldächer wie dunkle Hauben. Das Dorf schälte sich heraus. Was sich nicht am Rand der Hauptstraße drängte, wich in die schmalen Straßen aus, die sich zwischen Wald und Gärten die Hänge emporwanden. Rote und schwarze Bierkästen türmten sich im Hof der Brauerei. Eine Gruppe junger Türkinnen mit Kopftüchern und langen, fließenden Mänteln bummelte den Gehweg entlang. In ihren Armbeugen hingen Plastiktüten. In einer Wäscherei lagen Papierpakete im Fenster, ›Bluse, schrankfertig, 2,50 Euro‹. Emil passierte den Friedhof neben der Kreuzkirche, dessen immergrüne Nadelbaumkühle ein Holzzaun einfriedete.

An der Böblinger Straße parkte Emil den Audi hinter einem alten Toyota. An dessen Innenspiegel hing ein Gebetskettchen aus blauen Glasperlen. Starker Malzgeruch stieg Emil in die Nase. Die Etzelstaffel nahm er im Laufschritt, am Anfang zwei Stufen auf einmal. Bald ging ihm der Atem aus. Er lehnte sich gegen das Geländer und sah nach unten. Am Fuß der Treppe stapelten sich Mehrfamilienhäuser aus der Vorkriegszeit mit gelben und cremebraunen Fassaden wie Schuhkartons übereinander. Ihre winzigen quadratischen Fenster waren allesamt mit hölzernen Klappläden versehen. In den Gärten standen Wäschespinnen und Gänse aus Ton. Je höher man stieg, desto häufiger wurden freistehende Villen. Emil schnaufte. Es roch nach feuchter Erde und Schnittlauch. Ein Haselbusch hing über den Zaun, stäubte gelb auf seine Schulter. Im Gegensatz zu anderen Hanglagen der Stadt sah man in Heslach auch schmutzigen Putz, schadhafte Dächer, Fensterrahmen mit abblätterndem Lack und wildwuchernde Gärten.

Emils Hintern schmerzte auf den Balkonfliesen. Erst jetzt wurde ihm bewußt, daß er nur seine Unterwäsche trug, verwaschene dunkelblaue Boxershorts und ein ausgeleiertes T-Shirt. Er zog die Knie bis unters Kinn und lauschte auf das Geplätscher der Dusche. Veronika mußte bald kommen, er roch ihre Seife durch das gekippte Fenster. Nebenan rührte sich nichts. Carlas Marmeladengläser standen immer noch auf dem Küchensims. Die Sonne ließ das Gelee rot funkeln.

Nachdem Peter bei seinen Eltern ausgezogen war, hatte er häufig die Wohnung gewechselt. Der Eintrag in Emils Adressbuch war umkränzt von vielfach durchgestrichenen Telefonnummern und Straßennamen in Gaisburg, Bad Cannstatt, Freiberg. Immer waren es Wohngemeinschaften – mit Schulfreunden, später mit Kollegen aus der Logopädieschule, dazu ständig wechselnde Freundinnen.

Eines Tages kam eine Postkarte aus dem Etzelweg, auf der zwei rosige Ferkel über den Rand eines Umzugskartons schauten und verkündeten: ›So schön hatten wir’s noch nie!‹ Peters hastige Schreibschrift schwankte über die vorgedruckten Linien. Neben seinem Namen stand: Maria ›Mia‹ Müller. Der Spitzname hatte Emil verdrossen. Er fand ihn affig und gewollt, es roch nach Plattencover oder Filmabspann, besonders im Kontrast zum Nachnamen. Bei Peters Frauen hatte Emil schon lange den Überblick verloren. Ihm schien es immer dieselbe zu sein: ein schweigsames, ungeschminktes Mädchen mit langen Haaren, das flache Schuhe trug, sich mit Halbedelsteinketten schmückte und Lederbändchen um das Handgelenk wickelte. Mia hatte ihn überrascht, weil sie ganz anders gewesen war. Schlank, nur wenig kleiner als Peter, der sie mit strahlendem Gesicht vor sich her in den Türrahmen schob, Emil und Veronika entgegen. Die Bubs wippten auf der Fußmatte, versteckten sich hinter einem zellophanverpackten Rosenstrauß und einer schleifengeschmückten Sektflasche. Mia hatte den Kopf mit den schwarzen Locken hoch getragen. Ein Gemmengesicht mit zartem gelblichem Teint, braunen Augen, über denen dünne, dunkle Brauen in weiten Bögen standen. Sie sah Emil und Veronika direkt an und lächelte. Unter einer dunkelblauen Kostümjacke trug sie eine weiße Bluse mit Schleifenkragen und einen kurzen Rock, dazu perlmuttglänzende Strumpfhosen. Ihr Bauch wölbte sich weich unter dem seidigen Stoff. Die Füße steckten in flauschigen Pantoffeln mit Hundegesichtern.

Die neue Wohnung bestand aus drei kleinen Zimmern, ausgelegt mit grauem Linoleum. Emil erkannte Peters Kelimteppiche, seine abgeschabten Sperrmüllsessel und indischen Wandbehänge, die doppelreihig gefüllten Bücherregale. Die beigefarbene Couch, zu der Peter sie geführt hatte, war neu, ebenso das gelb gemusterte Kaffeegeschirr. »Ich werde noch ganz ordentlich, seht ihr.« Sie bekamen Apfelkuchen mit Sprühsahne und musterten verstohlen die junge Frau, die in ihrem Chefsekretärinnen-Outfit zwischen Küche und Wohnzimmer hin- und herlief, eine Thermoskanne hereinbrachte und Peter übers Haar strich. Mia folgte Emils Blick durch das Zimmer und zeigte aus dem Fenster ins Grüne hinaus. »Das ist nichts für ewig. Aber das Kind kann später draußen spielen, man geht direkt aus dem Wohnzimmer in den Garten. Sie wohnen ja sehr schön, dort in Burghalde. Peter hat mir Ihr Haus gezeigt. Wir haben auch bei Ihnen geklingelt, aber Sie waren nicht da. Peter hat mir gesagt, Sie seien so etwas wie seine zweiten Eltern.« Mia sprach schnell. Rosige Flecken bildeten sich auf den Wangenknochen. Eine Hand spielte mit dem Anhänger, den sie an einer breiten Kette trug: eine schwere, schalenartig geformte Arbeit aus Gold, in deren Mitte in einem Brillantenkranz eine einzelne große Perle saß. Veronika bewunderte das Schmuckstück. Mia errötete noch tiefer: »Das hat meine Mutter mir hinterlassen. Es ist schon lange in unserer Familie.«

Seine Besuche im Etzelweg richtete Emil meistens nach Mias Arbeitszeiten. War sie doch zu Hause, plänkelte er höflich herum, wand sich unter ihrem dunklen Blick, stellte ein paar interessierte Fragen nach ihrer Arbeit und vermied es, von seiner zu reden, um sie nicht zu verletzen. Mia hatte ihr Lehramtsstudium, Deutsch und Geschichte, in den ersten Monaten des Referendariats abgebrochen. Schließlich war sie, auf Halbtagsbasis und schlecht bezahlt, als Linguistik-Dozentin bei der Sanitas-Akademie, einer Weiterbildungseinrichtung für Gesundheitsberufe, untergekommen. Dort hatte Peter sie kennengelernt. Über einem kryptischen Anmeldeformular für einen Lehrgang zu Schluckstörungen bei Kindern, wie er erzählt hatte. Sie mußte oft abends arbeiten, die Schule im Stuttgarter Westen bot berufsbegleitenden Unterricht an.

Das dreistöckige Wohnhaus oberhalb der Etzelstaffel war ein Nachkriegsbau mit vermoostem Dach und bröckelndem blauem Verputz. Im Schutz der vorspringenden Balkone lagerten im Vorgarten Benzinkanister, Werkzeugkisten und Reifenstapel. Magere Rosen und die fetten rötlichen Blätter der Erdwurz wuchsen an der Hauswand. Ölflecken verliefen auf dem Plattenweg. Die Garage, ein graugrüner Zweckbau mit Wellplattendach, lag auf der linken Seite des Hauses; das Holztor stand tagsüber fast immer offen. Dies war das Revier der Steidles, die über Peter wohnten. Zusammen mit seinem erwachsenen Sohn besaß der pensionierte Hugo Steidle drei alte Autos, an denen die beiden ständig herumbastelten. Wenn schönes Wetter war, belagerten sie Garage und Gehweg: zwei rotbackige, übergewichtige Männer mit dichten Schnauzbärten, die sich in ihren Bundfaltenjeans und verschwitzten Pullovern bewegten wie betrunken. Der Sohn lebte nicht mehr bei den Eltern, erschien aber häufig, um mit seinem Vater zusammen zu arbeiten. Peter berichtete, daß sie oft stundenlang unter den Karosserien lagen, ohne ein Wort zu wechseln.

Manchmal hielt sich Emil in Peters Garten auf, wenn niemand zu Hause war. Vor Veronika schämte er sich dafür, daß er alle paar Wochen heimlich in den Etzelweg fuhr. Er schämte sich auch vor den blinzelnden Augen Hugo Steidles, der in seiner Garage werkelte und ihm kurz zunickte. Vor der Wohnungstür stellte Emil eine Tüte Süßigkeiten und eine Flasche Wein ab. Erst danach gestattete er sich einen Rundgang durch den Garten, räumte herumliegendes Spielzeug und Geräte weg, schnitt ein Stück Hecke, zupfte Unkraut und setzte sich kurz auf die kleine Terrasse, die aus dem Wohnzimmer auf den abschüssigen Wiesenzipfel hinter dem Haus führte. Dort betrachtete er die Holunderbüsche am Ende des Abhangs und fühlte sich beruhigt. Von dem Kind Peter hatte er vieles gewußt. Der Erwachsene war nicht mehr so offen. Emil vermißte die selbstverständliche Nähe und suchte sich andere Wege. Er brauchte das Gefühl, mit ein paar Tauen an diesem weit draußen herumschlingernden Schiff verankert zu sein.

Emils linker Fuß war eingeschlafen, er streckte die Beine auf dem schartigen Betonboden aus, der übersät war mit abgebrochenen Baststücken aus der Balkonverkleidung, tanzenden Federchen und gelbgrünem Blütenstaub. Über der Klingel des Nachbarhauses hing noch immer ein getöpfertes Schild, das Carla vor Jahrzehnten in einem Volkshochschulkurs angefertigt hatte. ›Hier wohnen die Raus: Dr. Hans-Jochen. Carla. Peter. Petra.‹ Petra war Peters längst verschwundene Schildkröte. Emil fragte sich, wann Carla das Ding endlich abhängte.

An jenem Märznachmittag war Peter zu Hause gewesen. Die logopädische Praxis, in der er arbeitete, hatte mittwochs geschlossen. Emil war den Kinderstimmen nachgegangen und den struppigen Hang hinuntergestiegen. Hinter einem Mäuerchen lag ein ebener Rasenplatz. Hier hatte Peter aus Bohnenstangen ein Zelt gebaut und eine verschossene braune Decke über das Gerippe gehängt. Ivo und Jörn hockten darin und sahen Emil mit großen Augen entgegen. Sie benagten Stöckchen und flüsterten miteinander. Grasflecken leuchteten auf ihren Hosen. Am Rande der Terrasse wuchsen Ebereschen. Die alten Bäume warfen lange Schatten. Die Rosenbüsche in der umlaufenden Rabatte waren stark verwachsen, die dünnen, geilen Triebe des letzten Sommers geschwärzt vom Frost. Dazwischen standen, schon eine Handbreit über der Erde, die silbergrün behaarten Blätter von Gartenmohn.

Peter kam lächelnd auf Emil zu. Er zog die Schultern hoch. »Entschuldige, ich will immer anrufen und bin dann abends zu müde, oder die Jungs kommen dazwischen. Ich hätte mich längst melden müssen.« Er legte Emil die Hand auf den Arm. Sein Haar roch nach Sonne und Rauch. »Gestern hab ich an dich gedacht, als ich in der U-Bahn saß. Über mir hing ein Ausschnitt aus diesem Mörike-Gedicht. ›Am schwarzen Berg, da steht der Riese.‹ Ich weiß noch genau, wie du es mir zum ersten Mal aufgesagt hast, abends, unter dem Mirabellenbaum. Es war ganz still, man hat nur ein paar Vögel gehört und deine Stimme. Du hast die Arme ausgebreitet und dagestanden wie ein Zauberer.« Emil lächelte verlegen. Peter sprach weiter, seine Stimme war hell und begeistert: »Als Kind habe ich nur auf das Märchen geachtet und den Rest nicht verstanden. Das beste daran war natürlich, daß wir alle am Schwarzen Berg wohnten.« Emil winkte ab. Er hatte dem kleinen Peter alles vorgetragen, was er auswendig konnte: Uhlands und Schillers Balladen ebenso wie den ganzen Mörike. Wenn Emil mit geöffneten Armen vor die Klasse trat, lehnten sich seine Schüler in ihren Stühlen zurück. Ein paar kicherten, die meisten lauschten schweigend.

Daß seine Straße der Anfang eines Gedichts war und Mörike diese Verse auf einem Spaziergang von Burghalde in den Gängelbachwald geschrieben hatte, gehörte zu Peters Kindheitsmythen. Erst Ende der achtziger Jahre wurde Emils Erfindung zum Teil wahr, als eine Neubausiedlung am Schwarzen Berg hochwucherte. Seine Bürgerinitiative (›Burghaldener gegen Landschaftsverbrauch‹) verlor ihren Kampf gegen die schmucken Einfamilienhäuser. Dafür wurden die beiden neuen Straßen, die vom Schwarzen Berg abzweigten, auf Emils Vorschlag hin nach den Mörike-Freunden Waiblinger und Hartlaub benannt.

Im Etzelweg hatten Emil und Peter nebeneinander im feuchten Gras gestanden und die reimbefrachteten, wogenden Verse zweistimmig hergesagt, bis sie in einen Rhythmus fielen, aus dem es kein Entkommen mehr gab:

»Am schwarzen Berg da steht der Riese,

Steht hoch der Mond darüber her;

Die weißen Nebel auf der Wiese

Sind Wassergeister aus dem Meer:

Ihrem Gebieter nachgezogen

Vergiften sie die reine Nacht.«

Die kahlen Zweige der Ebereschen stachen in den wolkenlosen Himmel, Meisen zankten über ihren Köpfen, und Emil hatte vorsichtig an Peter hochgeschaut, der etwas größer war als er selbst. Er staunte darüber, wie schön er ihn fand, die breiten Schultern, die stämmigen Beine und das schmale, immer leicht verwundert dreinblickende Gesicht mit den weit geöffneten grünblauen Augen. Peters Wangen waren stoppelig. Er trug einen einfachen Kurzhaarschnitt, vielleicht Mias Werk. Einmal hatte er stolz berichtet, daß sie ihm und den Jungen den Friseur spare. Auch bei diesem Besuch hatte Emil sich gefragt, ob seine Begeisterung für Peter sich irgendwann legen und er nur einen mittelgroßen vierzigjährigen Familienvater vor sich sehen würde, dem ein altes Baumwollhemd aus den verschossenen Cordhosen hing, der Gummistiefel trug und Dreck unter den Fingernägeln hatte. Sie sprachen das Gedicht zu Ende. Peters Jungen, dunkelhaarig und großäugig, mit runden Köpfen und feingliedrigen Körpern, krabbelten aus dem Zelt und stellten sich kichernd neben ihren Vater. Der kleinere ergriff Peters Hand.

»Dann, wie aus Nacht und Duft gewoben,

Vergeht dein Leben unter dir,

Mit lichtem Blick steigst du nach oben,

Denn in der Klarheit wandeln wir.«

Später hatten sie gemeinsam am Zaun ein winziges Hügelgrab errichtet. Die Kinder trugen Kieselsteine, Lehmklumpen und Tonscherben aus allen Ecken des Gartens herbei. Ivo brachte eine Streichholzschachtel, die er mit dem Zeigefinger aufschob. Darin lag, glasig und mit verblasstem Streifenmuster, eine tote Keilfleckbarbe, an deren geöffnetem Maul ein weißer, pelziger Ausschlag hing. »Oh, das ist schade. Die Schimmelkrankheit«, sagte Emil. Der Junge nickte. »Zwei Welse sind schon gestorben. Die haben wir neulich begraben. Aber jetzt ist Medizin im Aquarium. Das Wasser ist ganz grün geworden, und man darf das Licht nicht anmachen. Papa sagt, meistens geht die Krankheit dann weg. Wir haben das Aquarium noch nicht so lange. Papa hat gesagt, als Kind hätte er auch eins gehabt, von dir. Es gibt sechzehn Fische: vier Antennenwelse, sechs Buckelköpfe und sechs Keilis. Wir füttern sie jeden Morgen und Abend, und Papa will mit uns Wasserflöhe für sie fangen, beim Tümpel hinten im Wald.« Der Fisch in der Schachtel wurde mit Tulpenblättern und Moos bedeckt. Über dem kleinen Erdloch häuften die Jungen Steine auf. Peter ritzte Buchstaben in ein Stück Rinde, und sie steckten es auf das Grabmal.

Während die Kinder mit dem Begräbnis beschäftigt waren, saßen die Männer in der Sonne auf der Mauer. Auf einem fleckigen Holztablett brachte Peter eine Tonkanne mit strohumwickeltem Griff, Henkelbecher, Kekse aus dem Biosupermarkt. Sie zogen ihre Jacken aus und breiteten sie über die Steine. Emil drehte Zigaretten, riß ein Streichholz an, dann ein zweites. Als die dritte Flamme winzig züngelte, schirmte Peter sie mit den Händen ab. Die verglühenden Tabakfädchen knisterten, als Emil den ersten Zug tat. Ihre Stirnen berührten sich fast, als er sich zu Peter vorbeugte, um ihm die brennende Zigarette zwischen die Lippen zu stecken.

Die Jungen kokelten mit angesengten Ästen, stibitzten Kekse, setzten sich auf Peters Schoß, knallten ihre Gummistiefelhacken gegen die Mauer. Immer wieder unterbrachen sie das Gespräch. Peter wurde nie ungeduldig. Später half Emil, das Geschirr in die Küche zu tragen. Aus dem Augenwinkel nahm er die Wohnung wahr. Im Bücherregal saß ein grinsender Ganesha, davor lag ein mumifizierter Apfelbutzen. Auf der Fensterbank stand eine blühende Orchidee in weißem Übertopf. Peter stellte die Tassen in die Spüle und zeigte Emil eine silberne Dose mit mächtiger Typographie: ›Mad Max Proteinshake‹. »Mias neustes Projekt. Sie meint, damit könnte man reich werden. Sie ist mit einer Tasche von dem Zeug losgezogen. Nicht hier in der Nachbarschaft, sondern unten in der Bronx. So nennt sie die Böblinger Straße. Sie haßt Heslach, es stinkt nach Armut, sagt sie. Sie quatscht die Leute voll, stellt den Fuß in die Tür, sagt, daß sie etwas tun müssen, daß sie selbst daran schuld sind, wenn sich nichts ändert an ihrem Gewicht, ihrem Leben. Ein paar haben tatsächlich ihre schäbigen Kunstlederbrieftaschen aus der Gesäßtasche geholt. Mit Kinderbildern hinter den Sichtfenstern. Mia meinte, die Scheine wären noch warm gewesen. Ich hätte ihr bestimmt auch was abgekauft. Sie kann so penetrant sein. Jetzt will sie, daß ich auch mitmache. Aber ich glaube, das bring ich nicht.« Emil hatte die Dose in der Hand gewogen und wieder auf die Anrichte zurückgestellt, zwischen Caro-Kaffee und Wertkost-Müsli.

Emil verabschiedete sich von den Kindern. Sie weigerten sich, ihm die Hand zu geben, und verschwanden im Zelt. Peter zog ihn in eine schattige Ecke am Zaun, zeigte auf ein niedriges Büschel blaßgrüner und roter Triebe: »Schau, da ist die Pflanze, die du damals zum Einzug gebracht hast. Kommt jedes Jahr wieder. Ich vergesse immer den Namen. Die Jungs lieben sie. Sie sagen, die Blüten sehen wie Himbeerdrops aus.« Vor dem Haus hatten sie sich zum Abschied umarmt. Emil lehnte sich an Peters Schulter, so vorbehaltlos wie an die seiner Frau. Nach diesem Besuch besaß er wieder einen Vorrat an Bildern und Sätzen, von denen er eine Weile zehren konnte.

Doch nun ragte die nachbarliche Haustür schwarz und riesig vor Emils Augen auf und füllte sein ganzes Gesichtsfeld aus. Er fühlte sich krumm und lächerlich, am Boden neben dem Blumenkübel. Seine Erinnerung war voll von Peterbildern, doch keines glich dem, das er eben gesehen hatte. Dieser Heslacher Frühlingspeter, Mörikerezitator, Barbenbestatter, Kraftnahrungsverticker war verschwunden, wohin auch immer. Und er saß hier in Unterwäsche und entdeckte Blattläuse auf den Rosenknospen.

Endlich öffnete sich die Tür. Emil rutschte näher an das Balkongitter. Die Bastmatten rochen schimmelig. Peter kam heraus. Das hüpfende Kind, der träumerische Jugendliche, beide waren sie mager gewesen, doch nicht vergleichbar mit diesem ausgezehrten Männerkörper. Die Jeans schlotterten um die Beine, rutschten trotz Gürtel über die Hüften, so daß der Bund seines Slips hervorsah. Die Hosen waren gelb an den Oberschenkeln, das T-Shirt voller Flecken und Schweißränder. Peter hielt den Kopf gesenkt und starrte auf seine Füße.

Hinter ihm trat seine Mutter Carla aus dem Haus. Sie war bereits angezogen, trug Rock und Bluse statt des üblichen Morgenmantels. Von seinem Arbeitszimmer aus hatte Emil über Jahre hinweg Morgen für Morgen Peters Vater gesehen, wie er im gelben Lampenlicht die Kaffeemaschine angestellt hatte. Es war Hajo, der seinen verschlafenen Sohn vor die Tasse Ovomaltine setzte, Muster in Butterbrote ritzte, einen Apfel wusch und in Peters Scout-Ranzen steckte. Vater und Sohn saßen sich stumm gegenüber. Emil wußte, daß sie beim Frühstück die SDR-Nachrichten hörten. Peter hatte ihn einmal gefragt, warum die Amerikaner einen Präsidenten namens Kater hätten. Carla erschien erst zum Winken im Wohnzimmerfenster, wenn die beiden schon in der Einfahrt standen und sich noch einmal zum Haus umdrehten. Der wirre Nachtzopf lag über ihrer Schulter, hilflos zwinkerte sie gegen das elektrische Licht an, hob langsam eine Hand. In diesen längst vergangenen Morgenstunden sah Emil immer zuerst auf den davonhüpfenden Jungen, dem sein Vater die Autotür aufhielt, dann auf den sich langsam hinter der Scheibe dehnenden Frauenkörper. Carla trank einen Schluck Kaffee, fuhr mit der Hand in die Tasche des Morgenrocks und fischte die kleine blaue Nivea-Dose heraus, beschmierte sich den Mund. Immer war ein weißer Rand unter ihrem Zeigefingernagel. Immer hatte sie weiche Lippen. Dieser Babygeruch, völlig unpassend für eine Frau.

Heute morgen trug sie das dunkelblonde Haar zum Knoten aufgesteckt. Sie färbte es schon seit Peters Kindheit. Im Scheitel wuchs der weiße Ansatz nach, ein paar spröde Härchen sprangen hoch. Ihre Gestalt war ein wenig vorgebeugt, der Hals ragte zwischen den Schultern vor wie der Kopf einer Schildkröte aus dem Panzer. Ihre Haltung machte aus dieser Frau ein verbogenes, linkisches Wesen, obwohl sie alle Voraussetzungen für eine Schönheit mitbrachte: schmale Glieder, lange Beine, ein ovales ebenmäßiges Gesicht, Peters helle Augen.

Carla hielt auf der Türschwelle inne und sah Peter nach, der kaum die Füße hob, als er wieder zu seinem Auto ging. Emil merkte, daß sie nervös war. Mit dem Zeigefinger pulte sie in ihrem rechten Auge herum, das dabei nicht geschlossen blieb, sondern sich weißlich nach oben verdrehte. Schließlich tappte sie hinter ihrem Sohn her, hielt aber Abstand, als traue sie sich nicht, ihn zu berühren. Peter blieb mit hängenden Armen vor dem geöffneten Kofferraum des Fiats stehen.

2 Carla schob sich an Peter vorbei und begann, den Kofferraum auszuräumen. Sie hievte zwei volle Plastiktüten heraus, stellte sie aber sofort ab und faßte sich ins Kreuz. Emil verzog mitleidig das Gesicht. Schon die junge Carla hatte bei ihrem Einzug ins Nachbarhaus vor über 30 Jahren keine Kiste, keinen Wäschekorb heben können. Die Galertkissen ihrer Bandscheiben waren zusammengeschnurrt und schützten den Ischiasnerv nicht mehr. Einmal zwischen zwei Knochenblöcken eingeklemmt, wurde er zum Quell schrecklicher Schmerzen. Carlas reflexartiger Griff nach hinten gehörte ebenso zu ihr wie die immer etwas erschrocken aufgerissenen, blaugrünen Augen. Sie hatte blonde Wimpern, viel heller als ihr Haar. Wenn sie sie morgens hastig tuschte, kleckste sie häufig ein paar schwarze Spritzer auf die Wangenknochen, die dann den ganzen Tag über dort saßen. Erwischte man sie abgeschminkt, verbarg sie das Gesicht in der Armbeuge.

Heute morgen war Carla besonders hektisch. Sie nahm ein Paar verdreckter Wanderstiefel und stellte sie neben die Plastiksäcke, stieß einen davon um und mußte in die Knie gehen, um die herausgefallenen Sockenpäckchen und Unterhosen aufzulesen und zurückzustopfen.

Emil hörte ihre halblauten Flüche, das flache norddeutsche »Schiet!«. Carla war Hamburgerin. Sie bezeichnete sich selbst gerne als Fischkopf: »Ich armer Fischkopp unter euch wilden Südländern.« In Hamburg war sie Sprechstundenhilfe bei einem Allgemeinarzt gewesen. Ihren ungeliebten Beruf hatte sie ohne Bedauern aufgegeben, um Hajo nach Stuttgart zu folgen. Entkommen war sie ihm dort nicht. Bald gab ihr Mann sein Angestelltendasein in einer Stuttgarter Klinik zugunsten der eigenen Praxis in Burghalde auf. Hajos Wunsch, sein eigener Herr zu sein, setzte auch Carla unter Druck. Sie ließ sich zähneknirschend zweimal wöchentlich in der Praxis sehen, tippte Privatrechnungen und dekorierte das Wartezimmer. Zufrieden war sie nicht, das wußte Emil seit Jahren aus vielen Gesprächen: »Er ist nicht sein eigener Herr. Das sind seine Krebskranken, das Altenheim, die Nachtdienste. Es gibt nie Feierabend.«

Peter stand noch immer vor dem Auto. Reglos starrte er an seiner Mutter vorbei. Sie zerrte stöhnend die Reisetasche heraus und zog den klaffenden Reißverschluß kopfschüttelnd zu. »Schnuck, kannst du diese Sachen schon hochtragen?« Peter reagierte nicht. Von den alten Kosenamen – Hasenmeister, Erdmännchen, Flock – hatte nur der Schnuck überlebt. Stets waren die zärtlichen Worte zu hören, wenn Carla ihren kleinen Sohn herzte, die Form seiner Nase mit dem Finger nachfuhr oder ihn ungestüm hochhob und das Gesicht unter seinen Pullover wühlte, bis er sich in Kitzelkrämpfen wand.

Carla nahm Peter am Arm, zog seinen schlaffen Oberkörper leicht in ihre Richtung und sprach ihn mit ungewohnter Lautstärke an. Obwohl Emil ihn von oben sah, empfand er Peters Unerreichbarkeit mindestens so sehr wie seine Mutter. Etwas schien über ihn gestülpt wie eine Hülle, unsichtbar zwar, aber ebenso dicht wie jene Gefrierbeutel, in denen er vorher die Fische ins Haus getragen hatte. Carla drückte ihrem Sohn die Säcke in die Hand. »Bring den Kram hier mal nach oben. Oder nein, ich muß das sowieso alles durchwaschen. Bring es in den Keller. Geh schon, min Jung!« Peter nahm die Sachen, das Gewicht der Säcke zog ihn nach vorne, doch er blieb einfach stehen und stierte vor sich hin.