21,99 €

Mehr erfahren.

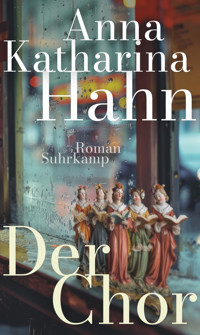

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Angesichts unserer Gegenwart, in der nichts mehr sicher scheint, schildert Anna Katharina Hahn einen Stuttgarter Chor als Spiegel einer ganzen Stadtgesellschaft. Einfühlsam und unerbittlich porträtiert sie in ihrem neuen Roman Frauen aus drei Generationen – in ihren Stärken und Schwächen, ihren Gefühlen, ihrer Sensibilität und ihrer Gnadenlosigkeit.

Endlich wieder offline! Schon vor den Lockdowns war die Probe ihres Frauenchors für Alice, Marie und ihre ältere Freundin Lena der Höhepunkt der Woche. Nachdem sie viel zu lange nur hinter Masken oder gar nicht zusammen singen konnten, erkennen sie deutlich, was sie entbehrt haben. Ihre Freundschaften haben die Pandemie überlebt, allerdings auch ihre Probleme miteinander. Alice, der beruflich fast alles gelingt, leidet darunter, dass Marie nicht mehr mit ihr spricht. Während Lena, eine pensionierte Lektorin, sich über das Altern keine Illusionen macht. Ein offenes Geheimnis ist die Abneigung der meisten Sängerinnen gegen Cora, die in prekären Verhältnissen lebt und den Chor zur Jobsuche nutzt. Als Sophie, eine vereinsamte Studentin, bei den Proben auftaucht, beginnt ein emotionaler Aufruhr. Besonders für Alice: Plötzlich entdeckt sie Gefühle, die sie selbst überraschen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cover

Titel

Anna Katharina Hahn

Der Chor

Roman

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2024.

© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung zweier Motive von Midjourney

eISBN 978-3-518-78028-2

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

Die Geschichte vom Lilledan

7

8

Die Geschichte der fetten Marie

9

Die Geschichte von der guten Tante

10

11

12

Die Geschichte von Marie und Alice, erzählt von Alice

13

14

15

16

17

18

19

20

Coras Geschichte

Informationen zum Buch

Der Chor

1

Die junge Frau steht in der Tür zum Probenraum, doch als Alices Blick sie trifft, schaut sie weg. Dunkel umgibt der Türrahmen ihre schmale Gestalt. Über dem Eingang hängt eine schmiedeeiserne Leuchte und legt ihren Schein um den Kopf der Unbekannten. Sie trägt nur Jeans und Hoodie. Alice zieht unwillkürlich die Schultern hoch. Das Mädchen, höchstens 18, muss doch frieren, ohne Jacke an einem Winterabend! Ihre Kapuze hat sie tief in die Stirn gezogen. Jetzt steckt sie die Hände in die Bauchtasche des Pullovers, dreht den Kopf nach allen Seiten, als prüfte sie die Umgebung auf mögliche Gefahren. Die ist ja wahnsinnig jung! Was die hier wohl will? Ob sie jemanden sucht, ihre Mutter oder ihre Großmutter? Alice schaut kurz zu den anderen Frauen hinüber. Die meisten stehen noch vor der Garderobe, schälen sich aus ihren Mänteln, unterhalten sich. Graue und gefärbte Köpfe, ein paar Rentnerinnen, der Rest in Alices Alter, Hälfte des Lebens. Unter dreißig ist hier niemand. Keine hat die Neue bemerkt. Alice verlässt ihren Platz an der Heizung und durchquert den Saal. Ihre Absätze klicken auf dem Linoleum.

Das Mädchen verharrt auf der Schwelle, es scheint sich nicht hineinzutrauen. Während Alice näher kommt, tritt es von einem Fuß auf den anderen in ihren schmutzigen Sneakers, springt sogar zaghaft auf und ab. Alice findet die Hüpfbewegungen rührend, das ganze Geschöpf hat in seiner Unsicherheit etwas Kaninchenhaftes. Als sie mit einem Lächeln vor ihr steht, streift sich die junge Frau ihre Kapuze vom Kopf. »Möchtest du zur Chorprobe? Komm doch rein«, sagt Alice. Sie nimmt Einzelheiten an der Fremden wahr und wundert sich selbst darüber, wie deutlich sie all das sieht: zart beflaumte, blasse Haut. Die Nasenspitze kälterot. Ungewöhnlich runde graue Augen mit hellen Wimpern. Aufgesprungene Lippen. Einen Labello hätte ich in der Tasche, denkt sie. Die junge Frau schaut mit verlegener Miene erst zu Boden, dann wieder zu Alice. Ihr aschblondes Haar trägt sie in einer zipfeligen Bobfrisur, die Alice verdächtig selbstgeschnitten vorkommt. Früher hat sie das auch so gemacht. Mit der Nagelschere. Am liebsten möchte Alice eine Bemerkung darüber fallen lassen, das Mädchen mit einem Scherz auftauen, aber das wäre übergriffig. Sie streckt den Arm aus und weist in den Saal.

»Du musst nicht auf der Schwelle frieren. Mehr als die verordneten 19 Grad haben wir hier drinnen bestimmt.« Alice gibt ihrer Stimme einen zuversichtlichen Klang, geübt darin, verschüchterte Lehrlinge und nervöse Bewerberinnen zu beruhigen oder verärgerten Abteilungsleiterinnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie weiß, wie sie rüberkommt in ihren Büroklamotten, schwarz und weiß. Wenigstens muss sie morgens nie darüber nachdenken, was zusammenpasst. Ihr Arbeitstag dauert zu lange, um sich vor der Chorprobe zu Hause umzuziehen. In ihrer Handtasche steckt ein Fusselroller, den sie oft hervorholt, um ihn wie einen kleinen Rasenmäher über ihre Sachen fahren zu lassen.

Die Kaninchenaugen blinzeln, schauen unsicher umher, von der Pinnwand zwischen den beiden Fenstern – »Mitteilungen aus der Gemeinde« – zu den Spuren der Kinderkirche auf dem abgetretenen Fußboden, von Glitterresten und Papierschnipseln zu dem blaugelben Plakat mit Infos auf Deutsch und Ukrainisch. Neben dem Waschbecken in der hintersten Ecke reihen sich Kartons aneinander, voll mit Babykleidung, Spielzeug, Duschgel in Plastikflaschen. Behutsam hakt sich Alice bei der Neuen ein und führt sie zu den lauwarmen Heizkörpern.

Zwischen den Fenstern hängt ein simples Holzkreuz. Das Mädchen hält inne, betrachtet es, und Alice sieht sich genötigt, mit der Hand zu wedeln, als verscheuche sie Fliegen. Eigentlich hat sie sich in den Kirchenräumen von Anfang an wohl gefühlt, auf eine Weise beschützt und aufgehoben, die sie in einer Turnhalle oder einem Klassenzimmer nie gespürt hat. Nur im Büro, aber das ist ja eine Art zweites Zuhause. Jetzt verrate ich meine eigene Zuflucht, damit das Kaninchen keine Angst haben muss, hier ginge es allzu christlich zu. Lauter als nötig sagt sie: »Unser Chor probt im Gemeindesaal, aber wir sind nicht kirchlich oder irgendwie religiös. Das Ganze ist ein Projekt der Musikhochschule. Ein reiner Frauenchor, geleitet von wechselnden Studierenden. Unser Niveau hält sich in Grenzen, und wir treten nur zweimal im Jahr auf, auf dem Sommerfest und beim Adventsbasar. Aber das Singen macht einen Riesenspaß, weil wir keine feste Stilrichtung haben. Wir singen nur unsere Lieblingslieder. Im Grunde sind wir eine Versuchsanordnung für künftige Chorleiter.« Sie sieht die andere an. »Weißt du das schon alles? Ich will dich nicht langweilen.« Die junge Frau schüttelt heftig den Kopf, dann wischt sie sich die Hände an der Hose ab, bevor sie Alice die Rechte entgegenstreckt. »Ich bin Sophie«, sagt sie leise. »Den Chor hab ich auf Insta gefunden. Ich dachte, es wäre schön, mal wieder zu singen, zusammen mit anderen.«

Ihre Finger sind kalt und feucht, natürlich ist sie aufgeregt, ein Raum voller fremder Frauen, die sich alle schon kennen. Wahrscheinlich weiß sie nicht einmal, dass hier kein Vorsingen verlangt wird. Elitär wollen die Cantarinen auf gar keinen Fall sein, auch wenn der Klang darunter leidet. »Ich heiße Alice.« Sophie nickt. Ihre Ohrläppchen sind mehrfach durchstochen, aber schmucklos. Verschwommener Kajalstrich, die Brauen zu dunkel nachgezogen und kräftig bestäubt, so wie es gerade alle machen. Wenn ich ihre Mutter wäre, würde ich ihr sagen, dass sie zu viel Puder genommen hat. Oder einfach mit dem Daumen den weichen Bogen nachfahren, ganz vorsichtig, und dabei das Überflüssige wegstreichen, bis die Braue wieder so messinghell leuchtet wie das Haar. »Wir duzen uns hier. Komm schon, alle sind ganz nett.«

Besonders einladend wirkt der Saal nicht, trotz der blauen Hyazinthe im Topf, die Terje auf das Klavier gestellt hat. An den Wänden lehnen Stuhlstapel. Alice zeigt auf die Flügeltüren am Kopfende des Saals. Hinter der Verglasung flackern Kerzen. Ein Geruch nach kaltem Stein, Blumen und Wachs strömt aus dem Bauch der Kirche. »Da drinnen gibt es ein schönes Taufbecken mit einem Engel. Die Fenster sind auch interessant. Wenn du willst, machen wir nachher einen Rundgang.« Sophie lächelt, aber sie antwortet nicht. Du redest zu viel, denkt Alice, welche Jugendliche will sich freiwillig etwas über Kirchenfenster anhören?

Um sie herum hebt sich der Geräuschpegel. Dünne Melodiefäden in unterschiedlicher Länge und Tönung ziehen sich durch die Unruhe, jemand schlägt einzelne Akkorde auf dem mäßig gestimmten Klavier an, dazwischen hört man immer wieder Lachen und das Klappen der Tür. Terje kommt, sie hat einen Packen Noten unter dem Arm und trägt einen ihrer kunstvollen Strickpullover. Langsam lösen sich die Unterhaltungen auf, einige Frauen stürzen sich auf die Chorleiterin. Was für ein Bedarf nach Nähe, noch immer. Die junge Estin studiert Gesang an der Musikhochschule in der Urbanstraße. Alice schätzt Terjes ruhige Art; sie hört allen zu und schafft es, sich durchzusetzen, ohne dass die Frauen sich gegängelt fühlen. Das ist wichtig, denn einige Sturköpfe gibt es hier schon. Terje erzählt gern von ihrem Land, das Alice bisher nicht wahrgenommen und, wie sie zugeben musste, mit Lettland und Litauen unter »das Baltikum« verbucht hatte. Sie bemerkt, dass Terje mehrfach gähnt und eine kleine Kerbe über der kurzen Nase hat. Wahrscheinlich stehen bald Prüfungen an. Ihre Fingernägel lackiert sie seit dem letzten Februar gelb und blau. Im Pulk der sie umlagernden Sängerinnen wirkt sie noch kleiner und zierlicher als am Klavier.

»Du kannst dich nachher anmelden. Sing einfach mit.« Alice führt Sophie zu einem Stuhl in der Nähe der Heizungen. »Da ist meine Freundin Lena!« Die alte Dame sitzt ganz gerade, die Knöchel elegant gekreuzt. Als einziges Zugeständnis an die Kälte trägt sie über ihrem Kleid eine tomatenrote Wolljacke. In Hosen wurde sie hier noch nie gesehen. Alice küsst sie auf die Wange, wie immer duftet sie nach ›Roma‹. »Die Jugend hat uns entdeckt! Das senkt den Altersdurchschnitt hier um etliche Jahre! Willkommen!«

Lena mustert Sophie erfreut. Als sie dem Mädchen ihre Hand entgegenstreckt, sieht Alice von den sorgfältig lackierten Nägeln auf die welke Haut. Vor ein paar Jahren wären die kaffeebraunen Altersflecken noch als große Sommersprossen durchgegangen. Das kurze Zögern, bevor Sophie Lenas Fingerspitzen umfasst, ihr erst danach vorsichtig die Hand schüttelt, kennt Alice von sich selbst. Corona hat ihre Rituale verändert, die verordneten, mühsam eingeübten Abstände müssen erst wieder vergessen werden.

Am Daumen des Mädchens fällt ihr eine Wunde auf, wie der Biss eines winzigen Mundes. Lena verzieht beim Aufstehen das Gesicht, stöhnt und hält sich kurz an der Stuhllehne fest. Ihre Beine in glänzenden Nylons und Wildlederpumps haben etwas Steckenhaftes, was Alice bisher so nicht bewusst geworden ist. Als sie zu den Cantarinen kam, hätte Alice nicht gedacht, dass ausgerechnet die älteste dieser Frauen eine ihrer besten Freundinnen werden würde. Ihre Blicke hatten sich getroffen, als irgendwer »Mach eine amol des Fenschter zu, dohanna!« rief, und auf Lenas zartem Walnussgesicht war ein so vergnügtes Grinsen erschienen, dass Alice sich getraut hatte, in der Pause mit ihr über den schwäbischen Dialekt, seine Unverständlichkeit und Grobheit zu lästern. Beide waren sich einig darin, dass die Einheimischen vermutlich einen Pakt geschlossen hatten, es Zugezogenen durch ihre schauerliche Sprechweise und ihre Verschlossenheit so schwer wie möglich zu machen. Lena meinte, sie habe immer den Eindruck, die Leute hier benähmen sich, als führten sie Heimlichkeiten im Schilde. Alice fand die alte Frau mit ihrem seidigen weißen Schopf und dem spöttischen Lächeln einfach toll. Die würde ich sofort einstellen, hatte sie nach ihrem ersten Gespräch gedacht, eines ihrer größten Komplimente.

Wie sie selbst war Lena kinderlos und berufstätig. Sie stammte aus Hannover und hatte bis zur Rente als Lektorin bei Autafort, einem renommierten Stuttgarter Verlagshaus, gearbeitet. Dieser Beruf kam Alice zunächst exotisch vor, sie konnte sich nichts darunter vorstellen. Auch war sie der Ansicht gewesen, Lena sei arrogant, wegen ihrer eleganten Kleidung und der weichen Ledermappe, in der sie ihre Noten verstaute. »Ich dachte, du seist eine hochnäsige Kuh.« Die alte Dame fühlte sich ähnlich abgeschreckt von Alices Business-Outfit und der Art, wie sie »mit tanzenden Daumen« in manchen Pausen dringende Mails beantwortete oder vor der Kirche stehend telefonierte.

Alice betrachtet die Freundin liebevoll. Die meisten anderen Chorschwestern waren verheiratet, hatten Kinder, Enkel, stammten aus der Gegend; wenn nicht aus Stuttgart, dann aus einem der zahllosen kleinen Orte im Umkreis, in denen Verwandtschaft lebte, Vorfahren auf den Friedhöfen lagen. Auch wenn viele von ihnen berufstätig sind oder waren, hätte Alice kaum eine als »Karrierefrau« bezeichnet. Fast alle schienen sie zu bedauern, wenn sie mitbekamen, dass sie nach der Probe noch lange keinen Feierabend hatte. Lena verstand das von Anfang an.

»Was ist denn dein Lieblingslied«, will Lena von der errötenden Sophie wissen. »Oh, keine Ahnung, da gibt es so viele«, murmelt die. »Du musst dich entscheiden, das ist wichtig, für unser Repertoire«, sagt Lena. »Ach, ich glaube, im Moment ›Tränen aus Kajal‹.« »Klingt traurig und schön.« Lena lächelt. Auf die nächste Frage, ob sie gern läse, erzählt Sophie von ihrem Studium, Literaturwissenschaft, und dass sie Grimms Märchen liebe. Lena nickt, ihr roter Lippenstift glänzt, und Alice ist stolz auf die Freundin.

Seit sie Lena kennt, liest Alice wieder mehr. Sie spricht von Büchern auf eine Art, die es unmöglich macht, nicht neugierig zu werden. Zur Aufbesserung ihrer kleinen Rente redigiert Lena noch ab und zu Manuskripte für ihren alten Verlag, meistens Übersetzungen, die sie »so lange gegen den Strich bürstet, bis aus einem unlesbaren Satzhaufen ein richtiges Buch wird.«

Langsam ordnen sich alle in Gruppen, je nach Stimmlage. Alice reicht Sophie ein Notenblatt, sieht ihr vorsichtiges Lächeln, den hektischen Blick ihrer runden Augen über die Takte hinweg. Sie selbst kann den Text zwar lesen, versteht aber kein Wort. Melodie: Miina Härma, Peep Savapik et al.Worte: Juhan Liiv. Namen kann sie sich gut merken, sonst wäre sie beim Personalwesen verloren. Ein estnischer Dichter, wenn sie sich recht erinnert, mit einer todtraurigen Biografie. Terje erwähnt ihn öfter, er scheint bei ihr zu Hause eine Art Held zu sein. In der Adventszeit haben sie ein Lied von ihm gesungen: Lumelhelbeke, tasa, tasa, Schneeflocke, leise, leise. Bestimmt ist Sophie ein Sopran, schmalbrüstig und dünn. Dann stände sie hier eigentlich nicht richtig. Terje wird das später entscheiden. Jedenfalls kann sie Sophie noch eine Weile von der Seite betrachten und sich fragen, warum dieses unsichere Geschöpf sie derart fesselt. Sie scheint sich wieder aufgewärmt zu haben, ihre Nasenflügel weiten sich leicht beim Atmen, und Alice denkt wieder an ein Kaninchen unter Stress. Alices Mutter hatte den Namen für ihr einziges Kind nach dem Zeichentrickfilm »Alice im Wunderland« ausgesucht. Das weiße Kaninchen dort war rundlich und onkelhaft mit seiner Weste und der Taschenuhr, kein bisschen wie Sophie.

Sie schaut nach vorn. Terje greift in die Tasten und spielt die kurze Erkennungsmelodie, mit der sie den Beginn der Probe ankündigt. Alice sieht Lena verhalten lächeln. Sie weiß, dass die Freundin solche indirekten Aufforderungen albern findet. »Früher hätte man tüchtig in die Hände geklatscht. Genauso kindisch wie dieses ständige Genuckel an Wasserflaschen.« Sophie steht etwas krumm da. Die Schultern eingezogen, streicht sie sich das Haar hinters Ohr.

Wieder wundert sich Alice über sich selbst, dass sie Sophie so genau wahrnimmt. Es muss an dem Bewerbungsmarathon heute liegen, denkt sie, ich habe zu viele Leute zu scharf angeschaut, aus ihnen herauszulesen versucht, ob sie verkappte Narzissten, Lügnerinnen, Querulanten sind. Obwohl sie damit wahrscheinlich ihr Make-up verwischt, legt sie die Fingerspitzen auf ihre Lider, spürt die Augäpfel darunter und sagt sich ein altes Entspannungsmantra vor: Ich bin im Hier und Jetzt, alles ist gut. Als sie die Augen wieder öffnet, hat sich nichts verändert. Sophie interessiert sie auf eine Weise, die ihr selbst unheimlich ist.

2

Plötzlich fällt die Tür mit einem Knall ins Schloss, dass alle zusammenfahren. Sämtliche Köpfe drehen sich in Richtung Eingang. Verdammt, denkt Alice, jetzt hatte ich sie gerade mal vergessen, und schließt sofort wieder die Augen.

»Entschuldigung, Entschuldigung, sorry!« Die vertraute Stimme, das zerknirschte Grinsen, der Lockenkopf, ein graugrüner Mantel, den Alice noch nicht kennt, Bikerboots, mit denen sie jetzt an den anderen vorbeipoltert. Marie nimmt sich keine Zeit zum Ablegen. Mit gesenktem Blick reiht sie sich beim Sopran ein. Alice sieht, wie Terje ihr gutmütig mit dem Finger droht.

Sophie scheint die Verspätete nicht zu bemerken, sie schaut auf den Zettel in ihrer Hand, hält ihn nah ans Gesicht, bestimmt ist sie kurzsichtig. Die Lippen leicht geöffnet summt sie halblaut vor sich hin, anscheinend kann sie vom Blatt singen. Das imponiert Alice, die erst hier bei den Cantarinen und mit Lenas Nachhilfe gelernt hat, Noten zu lesen.

Terje spricht über den Ablauf der heutigen Probe, sie scheint verlegen, dreht einen Wollfaden am Ärmel zwischen Daumen und Zeigefinger. »Ihr wisst, ich habe viel Angst um mein kleines Land in letzter Zeit. Und vielleicht wollt ihr nicht schon wieder auf Estnisch singen. Aber inzwischen hat jede von euch ihr Lieblingslied mit dem Chor gehabt, und ich würde sehr gerne noch eines von meinen hören, eesti keeles.« Trampeln und Klatschen unterbricht sie, und sie strahlt. Alice ist erleichtert, dass nach den zahlreichen Schlagern und amerikanischen Rockballaden wieder etwas Herausforderndes auf dem Programm steht. Ihre Mutter war ein großer Schlagerfan, und sie fühlt sich nicht gut dabei, die meisten dieser Lieder peinlich zu finden. Der satte Klang des Estnischen, die vielen Vokale und seine Fremdheit gefallen ihr. Außerdem beobachtet sie gern, wie Terjes Begeisterung auf die Gruppe überspringt.

Marie hat mittlerweile den Mantel ausgezogen, zusammengerollt und auf den Boden geworfen. Eine Lesebrille rutscht über ihren Nasenrücken, sie schaut konzentriert auf das Notenblatt. Typisch, denkt Alice, sie hat einfach keinen Plan. Marie gehört zu den chaotischsten Menschen, die sie kennt, besitzt zwar einen Terminkalender, trägt dort aber nie etwas ein, verlegt ständig ihre Schlüssel. Wenn man zu ihr in den Wagen steigt, kommt man sich vor wie auf dem Volksfest im Boxauto. In ihrem Job muss sie gut sein, sie spricht jedenfalls oft von der Arbeit mit jungen Stipendiaten aus aller Welt, ihrem netten Team, dem Privileg, ein Büro an einem der schönsten Orte der Stadt zu haben, in einer ehemaligen Unternehmervilla mit riesigem Park. Dort reißt sie sich vermutlich zusammen. Alice atmet einmal tief durch.

Noch immer versetzt sie der Anblick dieser Frau in Unruhe; leichtes Bauchgrimmen, eine enge Kehle, wie vor einem unangenehmen Meeting oder einem Arztbesuch. Aber es ist längst nicht mehr so schlimm wie früher. Sie haben sich seit ihrem Zerwürfnis regelmäßig gesehen – zuerst bei den sommerlichen Chortreffen während der Pandemie. Damals versuchte Terje unter freiem Himmel zu proben, im Park neben der Kirche. Sie hatten das auch durchgezogen, froh, sich überhaupt treffen zu können, aber die Geräuschkulisse aus Verkehrslärm, Spielplatzgejohle und Krähengeschrei von den Bäumen hatte ziemlich gestört. Später kamen sie hier im Saal zusammen und dann, während des neuerlichen Lockdowns, per Zoom. Seit Jahresbeginn finden endlich wieder normale Proben statt. Zu Anfang gab es hinterher noch Zusammenkünfte mit Wein und Brezeln. Marie hatte es bei diesen Runden vermieden, neben Alice zu sitzen, die aber ohnehin schon vorsorglich den Rückzug antrat und sich an Lenas Seite flüchtete. Mittlerweile fühlt sich Alice abgehärtet gegen Maries Anblick. Trotzdem beschleunigt sich ihr Puls jedes Mal, wenn sie auftaucht. Selbst bei dieser albernen Türenknallerei, dieser Zauberbergnummer, von der Marie ernsthaft behauptet, sie mache das nicht absichtlich! Alice findet sich erbärmlich. Wie kann es sein, dass diese Frau sie immer noch so aus der Fassung bringt? Zum Glück weiß Marie nichts davon, aber Alice kommt sich anhänglich vor, ausgeliefert, wie ein Hund, der wedelt, obwohl er schon mehrfach getreten wurde. Sie dreht den Kopf weg und muss sich eingestehen, dass sie Marie vermisst, trotz allem. Im gleichen Moment nickt diese ihr knapp und ernst zu, und Alice wird überfallen von einem Abgrundgefühl, hinter dem Ärger, Trotz und Selbstschutz zurücktreten. Als alles ganz frisch war, hatte sie sich über den ersten Lockdown, die abgesagten Proben sogar gefreut und ernsthaft überlegt, den Chor aufzugeben. Außer Fred hatte sie niemandem von ihrem Streit erzählt, nicht einmal Lena. Nicht, dass diese nichts gemerkt hätte, nur akzeptierte sie ihr Schweigen. Lena überschritt keine Grenzen, Alice kannte kaum eine diskretere Person.

Die Zoom-Zeit erscheint vor ihr wie ein schlechter Traum. Für den Job fand sie das Home-Office zeitweise gar nicht schlecht, sie konnte viel wegarbeiten. Aber die Proben, unmöglich. Wie hatte sie die misstönende Ungleichzeitigkeit ihrer Stimmen aus dem Lautsprecher gehasst, den Fred ihr extra bestellt hatte, wie die bunten oder schwarzen Kacheln auf dem Bildschirm verabscheut, diese Flachheit, den ganzen mageren Ersatz! Maries Kamera war in diesen Monaten ständig ausgeschaltet, was Alice verletzte wie eine persönliche Beleidigung. Sie wollte Marie sehen, ihr erschöpftes Abendgesicht, ihren Lieblingspullover, auf dem die hellen Haare des Familienhundes kleben. Damals war sie derart wütend und enttäuscht, dass sie Marie am liebsten in Gegenwart des ganzen Chors angeschrien hätte, was ihr einfiele, sie so zu behandeln, von einem Tag auf den anderen von Vertrautheit und Sympathie in Nichtachtung überzuwechseln. Auf WhatsApp blockiert, auf dem Handy weggedrückt, zu Hause ein Anrufbeantworter. Und vorher dieser schreckliche Ausbruch. Sie hatte Fred nichts Genaueres davon erzählt, weil sie es nicht über sich brachte, zu wiederholen, was Marie ihr an den Kopf geworfen hatte. Die Worte selbst sitzen tief, aber anscheinend weigert sich ihr Hirn, sie ordentlich auszubuchstabieren. Nur das Gefühl bleibt, die Verletzung, ein juckender Stich, den sie wider alle Vernunft aufkratzt. Eigentlich kann Alice solche Vorgänge gut benennen, Lösungen dafür finden. Ihr täglich Brot ist es, Ärger, Missverständnisse, verborgene Emotionen sanft, aber unerbittlich aufzuspüren und zu entschärfen, damit die Betriebsabläufe nicht gestört werden und alles läuft wie geschmiert. Managerin, Führungskraft lautet ihre Berufsbezeichnung – oft fühlt sie sich eher als Therapeutin. Was in Marie gefahren ist, versteht sie noch immer nicht. Fred, der nie die Stimme erhebt, wurde laut, als Alice jammerte, sie könne diesen Zustand nicht länger ertragen und werde die Cantarinen verlassen. »Du bleibst dabei, zum Kuckuck! Das ist dein Ding, du warst zuerst da. Du kannst so gut singen, und diese blöde Kuh wird dich nicht davon abhalten.« Mittlerweile ist sie ihm dankbar für die Hartnäckigkeit, mit der er sie am Davonlaufen gehindert hat. Sie erinnert sich, wie Fred sich manchmal auf Socken an ihr Arbeitszimmer herangeschlichen hat, er glaubte, das unbemerkt zu tun, dabei hatte sie ihn schon gehört, als er von der Couch aufstand: das leise Ächzen der Federung, sein angestrengtes Grunzen, das er selbst nicht bemerkte, und die Holzdielen im Flur, die unter seinem Gewicht knarrten. Damals prüfte er tatsächlich, ob der Chor-Zoom auf ihrem Bildschirm zu sehen war und Alices eigener dünner Gesang, begleitet von den schrägen Klängen der anderen, durch den Türspalt drang. Er passte tatsächlich auf sie auf.

Neben ihr fängt Sophie an zu zappeln, nein, sie stellt sich anders hin, imitiert Terjes breitbeinige Position vor dem Halbkreis der Sängerinnen. Die stampft mit ihren Turnschuhen auf, klatscht mehrfach kurz hintereinander in die Hände. Der Chor gibt den Rhythmus wie ein Echo zurück. Alice postiert ihre Füße in hüftbreitem Abstand, lockert die Knie, trampelt nach Terjes Vorgaben, so gut das in Pumps geht. Sophie bewegt sich überraschend wild neben ihr, die Sohlen ihrer Sneaker knallen richtig auf dem Boden. Ein fetter Sound, denkt Alice. Sie kommt aus dem Takt, fixiert Terje. Lass dich nicht ablenken. Die Chorleiterin stampft weiter; immer neue Rhythmen entstehen, zurückgeworfen von den Frauen im Halbkreis. Als Alices Handflächen brennen, hebt Terje den Zeigefinger. Alle Geräusche verstummen, und sie spricht in die Stille hinein: »Erst aufwärmen, locker machen, damit der Atem an die richtigen Stellen strömt!« Terjes Akzent klingt weich und erinnert ein wenig an Schweizerdeutsch. »Entspannte Schultern!« Sie geht herum, berührt vorsichtig die Sängerinnen, unterstreicht am eigenen Leib, was sie meint. »Becken beweglich! Kein Hohlkreuz!« Alice bemüht sich, »ihren Singkörper« zu spüren. Terjes Hand liegt flach zwischen ihren Schulterblättern, die Luft vibriert von Stimmen, die einzelne Vokale singen. Alice merkt, wie sie langsam in der Menge der anderen aufgeht und der Ansturm von Bildern, Listen, Sätzen in ihrem Kopf sich allmählich legt. Aus einer der zahllosen Fortbildungen, die sie im Laufe ihres Berufslebens besucht hat, ist ihr das schräge Bild von anstrengenden Situationen als Schaumblasen geblieben, die sie mit einem leisen Klick platzen lässt. »Ich habe das Gefühl, dass es Ihnen im Moment schwerfällt, mein Feedback anzunehmen.« Plopp. »Lilli, mein Schatz, ich hab schon gegessen, war mit den Jungs bei McDoof, musste echt mal wieder sein.« Plopp. »Herr Dogan, vorhin habe ich beobachtet, wie Sie mit Herrn Özkam laut und gestikulierend gesprochen haben. Ich fühle mich unwohl, wenn in meiner Abteilung Konflikte auf diese Weise ausgetragen werden.« Plopp. Wenn sie nur noch Musik in der Birne hat, wenn ihr dieses Kunststück gelingt, liebt sie sogar den kalten grauen Gemeindesaal.

Sie summen, gehen danach zu längeren Tonfolgen über. Die im Legato gesungenen Uuuus, Oooos und Üüüüs dehnen sie aus, die Luft reicht, der Klang wird einheitlicher. Sophies Stimme tönt rein wie Glas. Alice merkt, dass ihr auch das Frage-Antwort-Spiel, mit dem Terje jetzt beginnt, keine Probleme bereitet. Sauber, ohne Tremolo oder unschöne Schwankungen singt sie die einzelnen Teile des estnischen Liedes nach. Terje sitzt am Klavier: »Ta lendab lillest lillesse, ja lendab mesipuu poole« – sie fliegt von Blume zu Blume und fliegt hin zum Bienenkorb. Die Melodie hat etwas Zwingendes, eingängig und melancholisch zugleich. Von Juhan Liiv, dem Dichter und seinem von Wahnsinn, Armut und Krankheit beherrschten Leben, hat Terje nur kurz erzählt. Alices eigene Stimme kommt klar heraus, fast mühelos klappt auch das Atmen. Es hat sich gelohnt, zu Hause zu üben. Sie hört sich selbst nicht mehr, nur den Gesang der Gruppe, registriert aber Sophie neben sich. Sie gibt noch nicht alles, bleibt leise, um Verschmelzung mit den anderen bemüht. Verstohlen dreht sich Alice in ihre Richtung. Das Mädchen wirkt sicherer, das Kinn ist gereckt, der Blick wach. »Hing, oh hing, sa raskel a’al«, Seele, oh Seele, wenn die Zeiten hart sind. Unscharf dringt Maries Sopran zu Alice durch, und sie wird von selbst lauter, um sein störendes Sirren nicht mehr im Ohr zu haben. Bei Terjes nächstem Handzeichen holt sie tief Luft, setzt wieder ein, »kas kodu sa«, wenn du zu Hause bist, »kas võõral maal«, wenn du in der Fremde bist – »kuis ihkad isamaa poole!«, wie du dich sehnst nach dem Vaterland. Die Kraft ihres gemeinsamen Sounds hebt Alices Brust, lässt sie noch höher auf die Zehenspitzen steigen, als ihre Schuhe sie ohnehin schon zwingen. Mit halb geschlossenen Augen und weiten Lungen singt sie Wörter, die sie nicht versteht, und hat für einen Moment den Eindruck zu fliegen.

Erst in der Pause nimmt Alice die anderen wieder wahr. Lena bietet Tee aus einer Thermoskanne an, sie hat tatsächlich Gläser dabei, sogar eine Packung Würfelzucker. Sophie hält staunend den Behälter mit dem geschwungenen Henkel hoch, in dem ihr Glas steht: »Ist das nicht viel zu schade für hier, aus echtem Silber und so?« Lena lächelt. »Nein, das ist Zinn, das Silber der armen Leute. Aber sie haben sich damals Mühe gegeben, es so zu gestalten, dass es kostbar wirkt.« Alice merkt, wie Wangen und Hals der alten Dame sich rosig färben, sie strahlt das Mädchen an, macht sie auf das Lilienmuster am Rand aufmerksam. Marie steht plötzlich neben Lena, legt ihr von hinten die Arme um die Hüften. »Mein altes Leneken, alles klar bei dir?« Als die beiden sich umarmen, trinkt Alice mit einem einzigen schmerzhaften Schluck den zu heißen Tee aus und eilt zurück auf ihren Platz. Sie hört noch, wie Lena Marie etwas sagt, das diese zum Lachen bringt. Da schlägt Terje die Akkorde an, mit denen die Pause beendet wird. Sie üben die Strophen des heimwehkranken Liedes so lange, bis die Estin anerkennend nickt. »Sehr schön, ich freue mich, ihr seid richtig gut heute.« Die Probe geht dem Ende entgegen, als Alice allmählich ihren Rücken und eine Schwere in den Beinen spürt und mehrfach ein Gähnen unterdrückt. Zum Abschluss singen sie wie immer »Auld lang syne«, nicht besonders originell, aber wer kann sich dieser alten Wehmutsmelodie entziehen? Beim Abschied sieht Sophie gelöst und regelrecht zufrieden aus. Als die junge Frau mit raschen Schritten zum Ausgang strebt, läuft Alice ihr hinterher: »Bei dem Wetter kannst du unmöglich ohne Jacke rausgehen. Warte!« Ihr Arbeitgeberton, wie Fred diese freundlich-entschiedene Stimmlage nennt, wirkt sofort. Sophie hält nicht nur inne, sie kommt sogar zurück und bleibt vor ihr stehen. Mit beiden Händen greift Alice zwischen die Jackenschichten an den Garderobenhaken, bis sie ihre eigene zu fassen bekommt. »Tschüss Alice, wir gehen noch zu Luigi!«, ruft Lena, die in einer Gruppe an ihnen vorbeigeht. »Tschüss Sophie! Kommt ihr noch mit auf eine Pizza?« Sophie schüttelt den Kopf. »Ade«, sagt sie leise, hebt die Hand und winkt Lena zu, bewegt dabei nur die Finger, als ob sie sich nicht traut.

Alice dunkelblauer Daunenparka fällt weit aus, als sie ihn dem Mädchen um die Schultern legt. Das rührt sich nicht, verschwindet beinahe in Freds Weihnachtsgeschenk. Am Ärmel leuchtet das Logo. Wie üblich hat er etwas Teures ausgesucht. Mit ihren federgefüllten Steppquadraten wirkt die Jacke an Sophie wie eine nachlässig aufgepumpte Luftmatratze. Kurzerhand stülpt ihr Alice die Kapuze über den Kopf, geht in die Hocke und zieht den Reißverschluss bis zum Kinn hoch. »Wie unter der Bettdecke, nicht wahr?«, fragt sie, fühlt sich aber sofort peinlich berührt von diesen Worten. Dämlicher gehts nicht. Ich will doch nur, dass sie es warm hat. »Aber nein. Sie werden sich erkälten!«, protestiert Sophie. Ihre Singstimme war viel kräftiger als dieses gedämpfte Aufbegehren. Alice ist enttäuscht darüber, weiterhin gesiezt zu werden. »Du kannst sie mir nächste Woche zurückgeben. Ich habe noch einen Pulli im Auto.« Gemeinsam treten sie vor die Kirche auf die Filderstraße hinaus. Du sagst jetzt nichts mehr, denkt Alice und zwingt sich, zu dem geflügelten Löwen hinaufzuschauen. Er thront auf dem Dach des Hauptschiffs, am äußersten Rand des Firsts. Mit seinen gefiederten Schwingen und der Pranke auf dem Buch könnte er einem Marvel-Film entflogen sein. Und wenn ich Freds Geschenk nie wieder sehe? Lohnt sich das? Ich konnte die Jacke ja schlecht zerteilen wie Sankt Martin, denkt Alice. »Auf Wiedersehen und vielen Dank, mein Bus kommt!« Sophie tippt Alice kurz auf den Arm. Die Haltestelle liegt neben dem Parkplatz. Bevor Alice antworten kann, rennt sie bereits los, springt vorne beim Fahrer hinein, die Türen schließen sich, sie hält sich an einer der Schlaufen fest, die von der Decke baumeln, lacht, als der Bus anfährt und sie beinahe umgeworfen wird. Alice bleibt stehen, bis sie die Rücklichter nicht mehr sehen kann.

3

Am Samstagmorgen erwacht Alice aus einem Albtraum. Eine Weile liegt sie ganz still. Als Fred das Tablett auf den Nachttisch stellt, klappert es leise; er ist schon länger wach, hat Tee für sie gemacht, wie jeden Morgen. Er setzt sich auf die Bettkante und streichelt ihr Haar. Sie tut so, als schliefe sie noch, genießt, wie er die verwirrten Strähnen behutsam mit den Fingern kämmt. »Ich hab schlecht geträumt«, murmelt sie und wälzt sich zur Seite, damit ihr Mann zu ihr unter die Decke schlüpfen kann. Die Matratze hängt durch, sobald er sich neben ihr ausstreckt, und sie kullert nah an ihn heran. »Wie geht’s dir, Lilli?« Langsam dreht sie sich zu ihm. Stirn an Stirn liegen sie, schauen einander in die Augen. Alice blinzelt, ihre Wimpern fühlen sich verklebt an, wahrscheinlich hat sie im Schlaf geweint. Der Traum verflüchtigt sich nach und nach. Sie entsinnt sich, in einen düsteren Schacht gefallen zu sein, ein langgezogener, fast endloser Sturz. In letzter Zeit träumt sie oft vom Fallen. Besonders plastisch fühlt sich der Moment des Aufschlagens an, wenn sie auf dem Boden zerschellt und dabei mit den Beinen um sich tretend im eigenen Bett aufwacht.

Fred ist unrasiert, verschwitzt und rotwangig von seiner Beschäftigung in der Küche. Er riecht nach Kaffee und Zigaretten. Ausschlafen ist nicht sein Ding, Tee auch nicht. Selbst im Urlaub wacht er früher auf als Alice. Während sie schläft, trinkt er Espresso und raucht auf dem Küchenbalkon die erste Camel des Tages. Alice hat ihn schon oft gebeten, wenigstens E-Zigaretten zu benutzen, aber sein einziges Entgegenkommen war, von den gelben auf die milderen blauen umzusteigen. In der Coronazeit hat er noch stärker zugenommen. Er schnauft jetzt bereits, wenn er den Geschirrspüler ausräumt. Aber die blauen Augen leuchten hinter der goldgefassten Brille. Sein Haar hängt in die Stirn. Im Gegensatz zu vielen Männern seines Alters hat er nicht einmal den Ansatz einer Glatze, sondern einen dichten, strohblonden Schopf, den er seitlich scheitelt wie ein altmodischer Schuljunge.

»Der sieht ja aus wie ein Konfirmand«, hatte Alices Mutter bei Freds Antrittsbesuch gesagt. »Und der soll Steuerberater sein? Das kannst du deiner Großmutter erzählen, Lilli.« »Ich stell mich immer ein bisschen doof, dann merkt keiner, dass ich’s faustdick hinter den Ohren hab.« Fred prostete Paula Pogge mit erhobener Kaffeetasse zu und zwinkerte. Er und seine künftige »Schwiegermutti« hatten sich gut verstanden. Schon bei ihrem ersten Zusammentreffen scherzten sie miteinander wie alte Freunde. Auch den Kosenamen »Lilli« übernahm er von ihr. Den kennt sonst niemand.

Paula war gelernte Kaltmamsell gewesen, ein ausgestorbener Beruf, den Alice mit Stolz erklärt, wenn jemand sie nach ihrer Herkunft fragt. Als sie mit ihrer Tochter allein dasaß, arbeitete Paula als Haushälterin, am liebsten in wohlbestallten Wilmersdorfer oder Charlottenburger Familien, die ihre reichverzierten Aufschnittplatten zu schätzen wussten. Trotz dieser Kunstfertigkeit musste sie mehr putzen als kochen, und sie hatte Alice schon als kleines Mädchen ermahnt, in der Schule fleißig zu sein. »Wenn du dein Leben lang für fremde Leute Kartoffeln schälen und Flecken aus ihren Laken reiben musst, sehen deine Hände irgendwann auch so aus, und das willst du doch nicht, Lilli, oder?« Bei diesen Worten hatte die Mutter dem Kind ihre Hände vors Gesicht gehalten, damit es sehen konnte, wie rot und aufgesprungen die Haut, wie angeschwollen die Knöchel waren. Alice hatte es nicht übers Herz gebracht, sich bei der Heirat von ihrem Berliner Nachnamen zu trennen oder ihn gar mit Freds urschwäbischem »Sulzberger« zu einem Doppelungetüm zu verkoppeln. »Pogge bedeutet Frosch, und das passt gut zu uns, weil wir schon oft im Sumpf gesteckt haben.« Natürlich hatte die Mutter Frösche gesammelt. Nach ihrem Tod war von den Dutzenden aus Keramik, Metall oder Stoff nur ein einziger übriggeblieben. Er ist aus grünem Glas und Alice findet, seine goldgeränderten Augen haben einen besonderen Ausdruck. Jetzt sitzt er auf ihrem Schreibtisch als kleiner, freundlicher Götze. Nicht einmal Fred weiß, wie sehr Alice hofft, dass ihre Mutter sie durch diese Augen liebevoll anschaut.

»Ich bin so froh, dass du da bist«, murmelt Alice. Sie bohrt ihr Gesicht in die warme Kuhle zwischen Freds Stoppelkinn und seinem Hals, drückt sich an ihn und atmet flach, weil sie sich für ihren morgendlichen Mundgeruch schämt. Dabei weiß sie genau, dass nichts weiter passieren wird. Das einzig Kussähnliche zwischen ihnen sind kurze Lippentupfer auf Wange, Stirn oder Nase – wo man eben hintrifft, wenn man den Mund vermeiden, aber trotzdem zärtlich sein will, zum Abschied, zum Trost an einem schlechten Tag. Ob sie darüber wirklich traurig ist, weiß sie nicht genau. Allerdings hat es eine Zeit gegeben, in der sie viel darüber nachdachte. Sie hatte sogar in der Buchhandlung vor Ratgebern gestanden, medizinische Websites besucht, am Ende aber nichts unternommen. Bis auf ein Mal. Sie erinnert sich nicht gern daran.

Die Szene steht ihr noch immer vor Augen, hier im Schlafzimmer, an einem Sommerabend bei geöffneten Fenstern. Fred lag in T-Shirt und Shorts neben ihr, das Notebook auf den Knien, konzentriert lesend. Alice war an ihn herangerückt, schob die Hand in das lockere Bein der kurzen Hose, aus der ein Teil seines Sacks hervorlugte, vertraut und rosig, mit gänsehäutiger Oberfläche und gekräuseltem Drahthaar, bei dem sich schon länger Weiß und Blond mischte. Behutsam stupste sie einen der Hoden mit dem Finger an, fühlte seine Beweglichkeit, beobachtete das lebendige Umherwandern des kleinen Organs unter der zarten Hülle der Hautfalten. Fred gab einen Laut von sich, und Alice weiß peinigend genau, wie froh, nahezu stolz sie über diese schnelle Reaktion war. Auch noch, als er das Notebook zuklappte. Dann zog er die dünne Decke hoch bis zur Brust, sah Alice über den Brillenrand hinweg an und sagte seinen üblichen Satz: »Mein Schatz, sei mir bitte nicht böse, aber ich bin gerade nicht in Stimmung.« Bei dieser Erinnerung verkrampft sich Alice unwillkürlich, so stark spürt sie ihre Niederlage auch jetzt noch, eine von vielen.

Fred bemerkt ihre Unruhe, legt seinen Arm um ihre Taille. Sie greift nach seiner Hand, hält sie fest, zieht sie unter die Decke, in die Wärme ihrer Körper. Fred strahlt Hitze ab wie immer, unmöglich, neben ihm zu frieren. Beide tragen Pyjamas. Wie im Rest des Landes steht auch bei ihnen die Heizung im Schlafzimmer auf der niedrigsten Stufe, um möglichst wenig Gas zu verbrauchen. Aus einem Porzellankübel an der gegenüberliegenden Wand wächst Zyperngras, und die Stiele werfen regenschirmartige Schatten an die hellblaue Tapete. Daneben steht ein Eames Chair unter einer geschwungenen dänischen Lampe. Als Alice und Fred sich kennenlernten, hatten sie ihre ersten Berufsjahre bereits hinter sich. Beide verdienten schon damals gut und hatten Spaß daran, sich so einzurichten, dass niemand merkte, woher sie eigentlich kamen: aus winzigen Mietwohnungen mit verschrammten Möbeln, Nachtspeicherheizungen und Schlafsofas, die ganz nah an die Glotze gerückt wurden.

Freds Mutter hat Alice nicht mehr kennengelernt. Rosina Sulzberger wirkt auf Fotos, als hätte sie ihre gesamte Kraft in den einzigen Sohn fließen lassen: eine dürre, dunkelhaarige Person mit durchdringendem Blick. Ihr Mann, findet Alice, sah neben dieser Mutter bereits als kleiner Junge aus wie ein kugelrunder, weißblonder Prinz. Als hätte Rosina ihn irgendwo geklaut. Es gibt nur wenige Fotos von Freds Mutter, auch kein Hochzeitsbild. Selten trägt sie Kostüm und Absatzschuhe, meistens den »Schaffschurz«, eine Kittelschürze, die sie nach der Schicht im Supermarkt zur Feldarbeit überzog oder um den Frauen aus der Nachbarschaft beim Putzen, Einkochen und Bügeln zur Hand zu gehen. »Sie war blitzgescheit, konnte kopfrechnen wie ein Automat. Wär sie kein Mädchen gewesen … Aber ihre Familie, lauter arme Schlucker, Tagelöhner, hatten alle nix, starben früh. Nach der Schule ging es auf den Acker. Sie hat gern einen gezwitschert, oft schon morgens, bevor sie an der Kasse saß. In meiner Jugend war dieser Supermarkt eher ein Dorfladen. Sie kannte jeden, machte Schmu bei der Abrechnung. Ich glaube, sie hat öfter geklaut, besonders zum Schulanfang. Ich hatte immer die besseren Stifte und mehr Hefte als die, deren Väter beim Daimler schafften.« Über seinen Vater erfuhr er nie etwas. Er muss blond und massiv gewesen sein, denn die »schwarze Rose« hatte ihrem Sohn nichts vererbt als ihren mathematischen Verstand und eine Vorliebe für Zigaretten. »Einmal kam sie ins Krankenhaus, eine schwere Operation wegen einer Frauengeschichte, da war ich noch in der Grundschule, und als sie da so gelb im Gesicht in ihrem Bett lag, hab ich zu ihr gesagt: Wenn du stirbst, dann schneid ich mir den Kopf ab. Daraufhin hat sie sich große Mühe gegeben, wieder gesund zu werden.«

Beim Gedanken an diese Geschichte schmiegt Alice sich enger an ihren Mann. Auf seinem Nachttisch steht eine Aufnahme der lächelnden Rosina bei der Weinlese, auf Alices Seite strahlt Paula auf dem Moabiter Balkon. Sie wären beide traurig, wenn sie wüssten, dass nach uns Schluss ist, denkt Alice plötzlich. Ihre Mutter hatte sich dringend Enkel gewünscht. Als sie starb, waren Alice und Fred erst seit kurzer Zeit verheiratet.

»Mittwoch kam eine Neue in den Chor, ein ganz junges Mädchen«, sagt Alice, als Fred ihr eine Tasse Tee einschenkt. Er hat sicher vorhin in der Küche etwas gegessen, sie hofft, nicht allzu viel. Wenn Alice an der Brust ihres Mannes lehnt, seinen Herzschlag spürt und ein wenig döst, hat sie das Gefühl, ihr könnte nichts passieren. Fred lacht. »Und sie war nicht nur jung, sondern auch total verschüchtert, da hast du sie sofort unter deine Fittiche genommen, stimmt’s?« Sie zuckt die Achseln: »Muss ein Reflex sein. Sie war irgendwie besonders, konnte gut singen. Hoffentlich kommt sie nächste Woche wieder, ist ja etwas abschreckend mit uns alten Schachteln.« Fred streichelt ihre Wange. »Meine Frau ist keine alte Schachtel. Was möchtest du frühstücken?«

Später sitzen sie in der Küche. Fred schüttet tiefgekühlte Beeren in den Mixer, gibt Joghurt und Honig dazu. Das knallrote Gerät von KitchenAid war ein Geburtstagsgeschenk. Alice hakt ihre Füße in das Gestänge des Barhockers und fragt: »Wozu haben wir eigentlich ein Esszimmer, wenn wir doch nur hier rumhängen?« »Für heute Abend, wenn ich dich bekoche. Mit hausgemachter Pasta und Lammfilet an Morchelsauce.« Er macht eine Pause und versucht ebenso arrogant zu klingen wie Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, bevor er einen Satz des kannibalischen Psychiaters zitiert: »Dazu einen ausgezeichneten Chianti.« Alice lacht. »Ach du, jetzt habe ich keine Lust mehr auf dein Essen.«

›Das Schweigen der Lämmer‹ ist einer von Freds Lieblingsfilmen. Sie hatte ihn sich deshalb auch einmal angetan, stellenweise mit geschlossenen Augen.

»Morcheln und Filet musst du noch besorgen, oder?« Fred mixt sich einen zweiten Smoothie. Die flinken, geschickten Bewegungen, wie er die Beeren aus der Pappschachtel in das Glasgefäß schüttet, zeigt er nur bei der Küchenarbeit. Sonst spart er seine Kraft. »Ich mache mich bald auf den Weg in die Markthalle. Zu Fuß.« Alice steht auf, umarmt ihn und legt den Kopf an seine Schulter. »Du musst wirklich abnehmen, Fred.«

Alice stellt ihren Wagen im Züblinparkhaus ab, obwohl sie einen eigenen Platz in der Garage des Kaufhauses hat. Vor ihrem einzigen Termin heute hat sie noch etwas Zeit und schlendert durch den Dachgarten auf dem Oberdeck. Aus Holzkisten ragen die Stängel meterhoher Sonnenblumen vom Vorjahr, die Köpfe tief gebeugt. Spatzen und Meisen ziehen die letzten Samen heraus und fliegen auf, als Alice sich nähert. Außer ihr ist niemand hier oben. Im ersten Corona-Sommer hat sie diesen Ort entdeckt und sich manchmal nach der Arbeit mit Freundinnen zwischen den selbst gezimmerten Hochbeeten getroffen. Kräuter, Blumen und sogar Gemüse wuchsen überall, versorgt von jungen Leuten, die eifrig Wasserkannen schleppten, jäteten oder rauchend in Liegestühlen saßen.

Heute fährt ein kalter Wind durch das abgeerntete Gestrüpp, und Alice schlägt den Kragen hoch, blickt kurz über die Stadt, die wuchtige orangebraune Leonhardskirche gleich nebenan, den krausen Waldrand, aus dem die silberne Nadel des Fernsehturms hervorsticht, und ihren eigenen Hügel, auf der anderen Seite der Stadt. Zuerst verstand sie nicht, weshalb Einheimische häufig mit einem geknurrten »Aha, auf dem Killesberg« reagierten, wenn sie ihre Adresse erfuhren. Inzwischen weiß sie, wie begehrt diese Wohngegend ist. Auch Marie war eine von denen, die sich einen Kommentar nicht verkneifen konnten.

Das Smartphone vibriert, der Kalender. In einer Viertelstunde will Alice im Büro sein. Yvonne, eine der besten im Team, wird am Montag zum ersten Mal Vorstellungsgespräche für eine neue Abteilungsleiterstelle moderieren; sie ist nervös und hat Alice gebeten, den Ablauf mit ihr zu proben. Gemächlich trödelt sie von Parkdeck zu Parkdeck, betrachtet die Bilder und Graffiti an den Wänden, seltsame Fotos in riesigen Formaten. Bisher hat sie sich noch nie Zeit dafür genommen. Vor einem bleibt sie stehen, eine Nixe mit schuppigem Schwanz, auf ein Kissen gebettet. Erst als sie näher tritt, stellt sie fest, dass das Meerwesen ein junger Mann ist, das Kissen aus Reis geformt und der Fischjunge als lebendiges Sushi an die körnige Unterlage gefesselt. Sie weicht zurück, läuft schneller. Plötzlich kommt ihr alles verstörend vor: der kleine Junge mit der Fleischwurst, die er in der Armbeuge wiegt wie ein Baby, daneben ein Monstrum, ein wandelnder Haufen pinkfarbener Fettwülste. Fast wäre sie gestolpert, bleibt kurz stehen, greift in ihrer Manteltasche nach der Kastanie. Als sie die eingetrocknete Frucht mit den Fingern umschließt, denkt sie an ihren Mann. Auch er trägt eine Kastanie in seiner Tasche. Sie stammen von dem alten Baum hinter ihrem Wohnhaus. Alice sammelt in jedem Herbst einen Schuhkarton voll mahagoniglänzender Früchte. Wenn in der Adventszeit die Patenkinder übers Wochenende kommen, wird damit gebastelt. Sie fragt sich, ob Sophie das Exemplar in der Daunenjacke schon entdeckt hat.

Kurz darauf schlendert Alice die Marktstraße entlang und betritt das Kaufhaus durch den Haupteingang wie eine gewöhnliche Kundin. Dies hat in all den Jahren, die sie hier arbeitet, nichts von seinem Reiz verloren. Um in ihr Büro zu kommen, müsste sie die Verkaufsflächen nicht durchqueren. Alice ist keine große Shopperin, sie nutzt den Mitarbeiterrabatt am ehesten, um Fred oder ihre Freundinnen zu beschenken. Aber sie bewegt sich gern durch diese heile Welt der schönen Dinge, angefangen bei den sorgfältig dekorierten Schaufenstern draußen. Die unerschütterliche Pracht der Kleider, Parfums und Handtaschen, der feuchte, farnartige Dunst aus dem Blumenladen, in dem noch der kleinste Kaktus wie ein Designobjekt arrangiert ist, die Confiserie mit ihren farbenfrohen Törtchen, Macarons und Pralinenbergen, das Café unter der Kuppel, der gläserne Aufzug – all das zu betrachten, hat eine beruhigende Wirkung auf sie. Ganz natürlich, dass ein White Trash Girl wie Holly Golightly sich bei Tiffany’s geborgen fühlt, umgeben von der Sicherheit des Luxus. Hier steht niemand mit sorgenvoller Miene vor den Waren und rechnet an seinen Fingern aus, was er sich leisten kann.

Nur noch wenige Daunenjacken und Steppmäntel hängen auf Ständern für den Sale. Hier drinnen, bei Kunstlicht und Klimaanlage, interessiert der Winter keinen. Abwesend lässt Alice einen wattierten Ärmel durch die Finger gleiten. Ob sie ihre Jacke jemals wiedersieht? Eigentlich glaubt sie nicht, dass Sophie eine Diebin ist. Vor einer Gruppe gesichtsloser Puppen in der Frühjahrskollektion eines italienischen Designers verharrt sie, überlegt, wie Sophie das zitronengelbe Kleid, der kakaobraune Jumpsuit stehen würden. In Gedanken zieht sie das blasse Mädchen an und aus wie eines dieser Papiergeschöpfe zum Ausschneiden. Die Unterwäsche, geblümte Höschen und Hemdchen, war auf ihre Leiber gedruckt. Ob Sophie überhaupt Spaß an Mode hat? Alice fühlt sich unsicher in gewagteren Outfits. Anfangs hat Fred ihr manchmal Kleider geschenkt, schwarze Wäsche, Pullis mit tiefen Ausschnitten. Er hörte damit auf, als er merkte, dass sie die Sachen nur zu Hause trug.