11,99 €

Mehr erfahren.

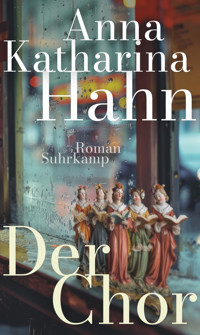

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Um Himmels willen, wo bleibt der Junge? Als ihr kleiner Enkel Bruno nicht zum Essen erscheint, meint Elisabeth die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Ihre Tochter Cornelia hat sich von ihrem Mann getrennt und nimmt sich eine »Auszeit« in Pennsylvania. Stella, Brunos hinreißende ältere Schwester, treibt sich mit ihren Peers in der Stadt herum. Und Bruno ist einfach weg. Einmal noch wollte Elisabeth Verantwortung übernehmen, Cornelia vier Wochen lang alles abnehmen, ohne Wenn und Aber. Doch seit dem Schlaganfall ihres Mannes ist der alte Schwung hin.

Virtuos erzählt Anna Katharina Hahn von einer Familie im Ausnahmezustand, vom flüchtigen Glück des Alleinseins zwischen Stuttgart, Manhattan und Meadville, von der brüchigen Liebe in Zeiten der Smartphones.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Anna Katharina Hahn

Aus und davon

Roman

Suhrkamp

Übersicht

Cover

Titel

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Inhalt

1 Ostendstraße

2 Avenue of the Americas

3 Ostendstraße

4 Ostendstraße

5 Ostendstraße

6 Wie der Linsenmaier über den großen Teich fuhr

7 West 34th Street

8 Ostendplatz

9 Achalmstraße

10 Wie der Linsenmaier in Amerika ankam

11 Central Park

12 Wie der Linsenmaier nach Meadville reiste

13 Alosenweg

14 Wie der Linsenmaier das Trudele nach Meadville begleitete und von welcher Art ihre Verwandten waren

15 Bilger-Farm, Lancaster County

16 Achalmstraße

17 Meadville

18 22 North Main Street, Meadville

19 Wie der Linsenmaier und Trudele in Meadville lebten

20 International Airport, Pittsburgh

21 Wie der Linsenmaier geschlachtet und gekocht wurde und wie er wieder auferstand

22 Wie Trudele und der Linsenmaier heimkehrten und was danach aus ihnen wurde

23 Ostendstraße

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

1 Ostendstraße

Der Pfannkuchen klebt an der Decke, gleich neben der Hängelampe, die einen gelben Lichtkreis auf den Küchentisch wirft. Elisabeth ist viel zu verblüfft, um sich aufzuregen. Immerhin schafft sie es, die Pfanne auf den Herd zu stellen. Dann lässt sie sich auf einen der zerkratzten Holzstühle fallen und starrt vor sich hin.

Cornelias Kaffeebecher steht noch auf dem Wochenblatt, das beim Kreuzworträtsel aufgeschlagen ist. Das Gitter ist leer, bis auf ein paar braune Spritzer und ein einziges Wort. Zerstörung durch Feuer: BRAND. Elisabeth rümpft die Nase, schiebt die Tasse darüber. Am Rand der griechischen Flagge klebt Lippenstift. Cornelia möchte sich nicht von dem hässlichen Pott trennen, auch nicht von der kleinen Mokkakanne aus Messing. Dimitrios und Cornelia sind schon eine Weile geschieden. »Wir kommen besser klar als vorher«, behauptet ihre Tochter. Kunststück, wenn man sich nur einmal die Woche per Skype unterhalten muss. Elisabeth steht auf und räumt den Becher in die Spüle. Aus der Obstschale steigt ein Schwarm Fruchtfliegen auf, als Elisabeth sie anhebt, um die Zettel darunter hervorzuziehen. Cornelias unruhige Schrift eilt schräg über das Papier. Sie hat die Blätter gefaltet und so in zwei Spalten aufgeteilt. ›Bruno‹ steht über der einen, ›Stella‹ über der anderen. Elisabeth entziffert Namen und Telefonnummer der Kinderärztin. In Brunos Rubrik springen ein paar Zeilen in Blockbuchstaben hervor: ›keine Dosen, keine Fertiggerichte, keine Fertigsaucen‹. Cornelia hat ihre Mahnungen doppelt unterstrichen. ›Rezepte im roten Ordner. Süßigkeiten, Eis und Limo absolut tabu.‹

Die Sauerei an der Decke ist Brunos Werk. Er hat sie angebrüllt: »Ich will deinen Scheißpfannkuchen nicht! Ich hasse Pfannkuchen! Und dich auch!« Bevor Elisabeth verstand, was vor sich ging, griff die kleine Hand ihres Enkels an ihr vorbei. Das Fett knisterte vor Hitze, er muss sich verbrannt haben. Plötzlich glaubt sie, den Geruch von versengtem Fleisch zu riechen. Sie wird jetzt sofort in sein Zimmer gehen. Unglaublich, dass er in seinem Alter abschließen darf. Wo Cornelia wohl die Ersatzschlüssel versteckt? Das hat sie nicht aufgeschrieben. Alles ist durch und durch chaotisch, schlecht organisiert. Normalerweise hätte Elisabeth diese Aufgabe ganz anders angepackt. Aber im Augenblick ist sie völlig konfus, auch wenn ihre Tochter nichts davon merkt. Cornelia ist ja viel zu beschäftigt mit ihren eigenen Problemen.

Jetzt springt Elisabeth auf, rennt durch den Flur, stolpert über etwas Hartes, ein Paar Turnschuhe, schreit leise auf und bekommt die offene Tür des Kleiderschranks zu fassen. Stöhnend hält sie sich daran fest. Aus dem Schrank quillt ein Wäscheberg. Für wenige Augenblicke atmet Elisabeth den vertrauten Duft ihrer Tochter: eine Mischung aus Männerdeo, das sie seit ihrer Teenagerzeit benutzt, dem Muff schlecht getrockneter Kleidung und dem typischen Cornelia-Geruch – wie frisch gemähtes Gras, ein wenig verschwitzt, weil sie eigentlich immer entweder vom Sport kommt oder von ihrer Arbeit als Physiotherapeutin, die im Grunde auch eine Art Sport ist.

Elisabeth bleibt nur kurz in dieser Cornelia-Wolke, aber das genügt, um ein Bild heraufzubeschwören, dem sie sich nicht entziehen kann, obwohl sie sich dagegen wehrt. Auch gegen die Tränen, die sie so heftig wegwischt, als wollte sie die Augen, aus denen sie hervorrinnen, dafür bestrafen. Als Fünfjährige hatte Cornelia heimlich den Garten im Alosenweg verlassen, wo sie und ihre ältere Schwester Sabina unter der Aufsicht der Nachbarin spielten, war in Söckchen, Sandalen und Sommerkleid immer geradeaus die Straße entlanggelaufen, die aus dem Weingärtner- und Pendlerdorf am Neckar bis zur Endhaltestelle der Straßenbahn führte, hatte sich in die Linie 9 gesetzt, mit der sie unbehelligt bis zum Hauptbahnhof gondelte. In der Klettpassage, die mit ihren zahllosen Ausgängen wie ein orangefarben gekacheltes Labyrinth wirkte, musste sie ein bisschen weinen.

Elisabeth bezahlte die Nachbarin dafür, dass sie an zwei Nachmittagen in der Woche auf die Kinder aufpasste. Der Anblick der Polizeiuniform durch die Schaufensterscheibe des ›Reisestudios‹ hatte sie deshalb nicht weiter bekümmert. Schließlich buchten hier dienstschiebende Beamte manchmal ihren Pauschalurlaub. Die Traube spanischer Kupferglöckchen über der Tür hörte gar nicht mehr auf zu bimmeln, so heftig hatte der Polizist sich Zutritt verschafft. Sein Blick auf Elisabeth, die, Hörer zwischen Ohr und hochgezogener Schulter, mit einer Fluggesellschaft verhandelte und dabei auf ihrem Drehstuhl kleine Halbkreise beschrieb, war alles andere als freundlich. Er kam nicht dazu, den Mund aufzumachen, denn Cornelia hatte sich bereits von seiner Hand losgerissen, schlüpfte unter dem Schreibtisch hindurch und schmiegte sich an ihre Mutter. Elisabeth spürte die Wärme des schmalen Körpers, roch den Duft des Kinderhaars. Nur sie hörte, was die Kleine flüsterte: »Mama, ich musste weglaufen, weil ich solche Sehnsucht nach dir hatte.« Selbst jetzt, Jahrzehnte später, in Cornelias Flur, spürt Elisabeth die heftige Umarmung und ihre eigene, überwältigende Liebe zu diesem Geschöpf, das in ihren Augen einfach nichts falsch machen konnte.

Dass ihr Schiff in gefährliches Fahrwasser geraten würde, ahnte sie bereits, bevor sie Cornelia im Arm hielt. Eigentlich hätte ihre Schwangerschaft sie auf ein überwältigendes Ereignis vorbereiten müssen, aber Elisabeth ignorierte sämtliche Vorzeichen: ihre völlige Furchtlosigkeit, obwohl die erste Geburt entsetzlich gewesen war. Dazu ihre plötzliche Schönheit, die sie aus der hintersten Spiegelecke zur Kenntnis nahm. Anschauen und genießen konnte sie diesen Zustand nicht, das hatte sie nie gelernt, aber sie bemerkte die Veränderungen an sich selbst und bewunderte sie, als gehörten sie zu einer Fremden. Vom ersten Augenblick an, als das Kreißsaallicht auf diesen kräftigen, mit einem erstaunlichen Haarschopf ausgestatteten Säugling gefallen war, dessen Haut einen goldenen Braunton trug, passend zu seinen grüngrauen Augen, war sie verliebt. Verliebter, als sie es je in ihr anderes Baby gewesen war. Sabina war natürlich ein nettes Ding, hatte aber das dünne Geiger-Haar und die Ebinger-Nase abgekriegt. Cornelia hingegen sah aus wie das Christuskind, das scheu und lieblich an der Schulter der Raffael'schen Madonna lehnt. Ihre ältere Tochter hatte Elisabeth niemals zu solchen Vergleichen hingerissen. Gemeinsam mit ihrem Mann führte sie ein Reisebüro in der Stuttgarter Innenstadt, und sie arbeitete gerne im eigenen Geschäft. Mit dem Baby langweilte sie sich oft, und sie begeisterte sich mehr für die neue blaue Leuchtreklame des ›Reisestudio Geiger‹ als für Sabinas erste Laute oder Schritte. Die Freude an ihrem Beruf hatte Elisabeth auch nach Cornelias Geburt nicht verloren, aber das zweite Kind liebte sie auf ganz andere Weise.

Die Fellbacherinnen waren über Elisabeth hergefallen, kaum dass sie begann, diesen Gefühlsunterschied wahrzunehmen. Auch wenn sie den Ort ihrer Kindheit, das fromme Dorf in der Nähe von Stuttgart, schon lange hinter sich gelassen hat, wird Elisabeth ihre Heimat und vieles, was sie dort gelernt hat, nicht los. Ihre unermüdlichen inneren Mahnerinnen sind zwei gelbgesichtige Diakonissen, deren Frisuren so fadenscheinig sind, dass man die Kopfhaut sehen könnte, verbärgen nicht die Häubchen weiß und steif einen Großteil des spärlichen Haares. Ihre wasserhellen Augen blicken ihr bis ins Herz, aus den hohen Stimmen spricht der unverkennbare Zungenschlag der Gegend. Schwester Marie und Schwester Sophie kamen früher gerne bei Elisabeths tiefgläubigen Eltern auf eine Tasse Kaffee vorbei. Sie waren weitläufig mit dem Vater verwandt und fuhren einen alten Renault, dessen Kofferraum einen Sticker mit der Aufschrift ›Gottes Bodenpersonal‹ trug. In Elisabeths Poesiealbum hatten sie sich gemeinsam eingetragen und selbstverständlich kein Glanzbildchen eingeklebt – der Spruch, das Wort allein, musste genügen: »Mensch, bedenk die Ewigkeit und spotte nicht der Gnadenzeit, denn das Gericht ist nicht mehr weit.«

Wie viele Pietisten erwarteten auch Marie und Sophie das Ende aller Tage in naher Zukunft. Beim Jüngsten Gericht konnte nur bestehen, wer irdischen Ablenkungen so wenig Platz wie möglich einräumte, selbst wenn es sich um Harmlosigkeiten wie bunte Kleidung oder einen Kinobesuch handelte. Das alles führte nur vom schmalen, mühsamen Weg ab, auf dem die Frommen wanderten, während die anderen auf einer breiten Straße zwar komfortabel, aber geradewegs in die Verdammnis marschierten.

Elisabeth kann die Stimmen der beiden Fellbacherinnen in ihrem Inneren nicht abstellen. Sie kommen ihr dazwischen, wenn sie gar nicht mit ihnen rechnet. Dagegen hilft auch nicht, dass sie inzwischen eine ältere Dame geworden ist. Die beiden Diakonissen sind unerbittlich. Es scheint ihnen Freude zu machen, Elisabeth in die Mangel zu nehmen, und ihre Vernarrtheit in Cornelia war den strengen Schwestern von Anfang an ein Dorn im Auge. Während sich Elisabeth verzückt über den Puppenkörper ihrer Jüngsten beugte, warfen sie ihr nur ein paar Namen hin, da wusste sie, was es geschlagen hatte: Kain und Abel, Isaak und Papakind Esau, Rebekka und Mamasöhnchen Jakob. Und natürlich der König aller Lieblingskinder: Josef im bunten Rock.

Elisabeths Entscheidung fiel noch im Krankenhausbett, und sie flüsterte sie der schlafenden Cornelia ins Ohr: »Sabina wird nichts davon merken. Ich werde strenger zu dir sein als zu ihr. Ich werde dich nicht verhätscheln. Du hast mich ganz. Das wird sich niemals ändern, aber ich werde es dich nicht spüren lassen. Nicht zu sehr.«

Mit diesem Vorsatz verließ Elisabeth das Krankenhaus. Sie befahl ihrem Mann, die Tasche mit Cornelia zu tragen, und beschäftigte sich ausschließlich mit Sabina, die blass und etwas verstört aussah. Für das jüngere Kind flossen ihre Brüste von Milch über. Bei Sabina hatte sie es nicht geschafft, auch nur einen Tropfen herauszubringen. Brav nahm die Große das Fläschchen. Was blieb ihr auch anderes übrig? Heute ist das Verhältnis zu ihrer Älteren freundlich, aber distanziert. Sabina verschanzt sich regelrecht hinter ihrer eigenen großen Familie, sie ist mit einem Arzt verheiratet und Mutter von vier Söhnen. Viel zu oft hat Elisabeth ihr heimliches Versprechen inzwischen gebrochen, und Sabinas Wunsch nach Abstand muss sie ertragen.

Mühsam geht sie zur Tür am Ende des Flurs, in deren Mitte der Name ihres Enkels in bunten Holzbuchstaben steht. Ein Bär sitzt neben dem B, unter dem R kringelt sich eine Raupe, das U wird von einem Uhu bewacht. Hastig presst sie ihr Ohr gegen die Tür. Der vergilbte Lack fühlt sich klebrig an. Drinnen ist es still.

»Bruno, Bruno, bitte, lass mich rein, ich möchte nur sehen, was mit deiner Hand los ist. Du hast dich doch verbrannt, an der Pfanne, das habe ich gesehen. Bitte, mach auf.«

»Nein, es ist nichts, geh weg.«

»Bruno, bitte. Ich habe deiner Mama versprochen, mich um dich zu kümmern. Wenn sie wüsste, dass du dir wehgetan hast!«

»Es ist okay. Geh einfach weg.«

Elisabeth fällt nichts mehr ein. Den Entschluss des Jungen, sich vorerst nicht zu rühren, spürt sie durch die geschlossene Tür. Sie versucht, gelassen zu wirken: »Ich räum jetzt die Küche auf. Komm bitte bald raus, die Pfannkuchen warten auf dich.«

Brunos Kreischen lässt sie zurückfahren: »Ich ess keine Scheißpfannkuchen, nie mehr!«

In ihrem linken Knie meldet sich die Arthrose, eine fleißige kleine Arbeiterin des Schmerzes. Aus dem O glotzt sie schadenfroh ein Oktopus an. Elisabeth schaut sich nach einer Sitzgelegenheit um, aus der sie wieder hochkommt, ohne dass sie der Ischias erwischt. Das hätte ihr gerade noch gefehlt, dass es ihr reinfährt. Aber man kann nie sicher sein mit dem alten Gestell. Seit langem redet sie nur noch so von ihrem Körper, wenn sie ihm überhaupt Beachtung schenkt. Vielleicht rächt er sich dafür, dass sie ihn nicht zu schätzen wusste, als er zuverlässig funktioniert hat.

Sie schaut den dunklen Flur entlang. Die Küchentür am anderen Ende steht noch offen. Durch sie erhält der fensterlose Schlauch sein einziges Licht. Elisabeth hinkt darauf zu und tritt in das breite goldene Rechteck, das die Sonne auf den Fußboden wirft. Überall liegen Sachen verstreut: einzelne Sneaker in verschiedenen Größen, eingetrocknete Kastanien, zerknitterte Arbeitsblätter, eine Vesperdose, durch deren milchiges Seitenfenster Apfelstücke schauen, und eine leere Packung Helgoländer Waffeln. Sonnenstäubchen schweben darüber. Dicht an dicht steigen sie in der warmen Luft auf und nieder und erinnern Elisabeth an ein Märchen. Brot aus Sonnenstäubchen für eine böse Fee. Sie überlegt, Bruno später davon zu erzählen, und geht zurück in die Küche.

Inzwischen hat sich der Pfannkuchen halb von der Decke gelöst. Elisabeth sieht seinen Abdruck wie einen schmierigen Schatten. Auch das noch! Erst jetzt bemerkt sie das Zittern. Ihre Finger beben, die Knie schlagen aneinander. Ihr kommen wieder die Tränen.

Hinz müsste sich nicht einmal auf die Zehenspitzen stellen, um das Ding herunterzupflücken. Seine langen Arme. Kein Ort der Welt, an dem sie sich geborgener gefühlt hat als in dieser Umarmung. Elisabeth krampft die Hände zusammen, spürt den Druck des Eherings, dessen Gold den Finger hart einschnürt. Sie hört ihr eigenes Ächzen, als sie den Kopf in den Nacken legt, die Lippen aufeinandergepresst. Nur nicht an Hinz denken! Nur nicht heulen! Die zimtfarbene Kante des Pfannkuchens rollt sich lautlos weiter auf. Bald wird er runterfallen.

Schnell, konzentrier dich auf etwas anderes, du musst ruhig bleiben, schließlich brauchst du deine Kräfte. Du bist jetzt in der Verantwortung. Aber du bist ganz allein.

An Hinz zu denken ist wie ein Griff in die Bratpfanne. Der Schmerz schießt von den versengten Fingerspitzen durch den Arm, nimmt den Körper gefangen und lässt Elisabeth schwanken. Noch Tage später pocht die verletzte Stelle. Das Fleisch wirft Blasen, nässt und eitert. Der Schmerz stinkt leise vor sich hin, begleitet sie weiter, auch wenn das schwarz gewordene Glied längst abgefallen ist.

Zum Glück fing Cornelia heute Morgen auf dem Weg zum Flughafen nicht sofort wieder von ihrem Vater an. Elisabeth fällt es in Gegenwart der Töchter leichter, von ›ihrem Vater‹ zu sprechen als von ›Heinrich‹ oder gar von ›Hinz‹. Sie bringt den vertrauten Namen einfach nicht heraus. Das Einzige, was funktioniert, sind unpersönliche Bezeichnungen wie ›mein Mann‹ oder eben ›dein Vater‹. Sie hätte nicht gedacht, dass so etwas wie diese spezielle Sprachlosigkeit möglich ist. Psychische Befindlichkeiten aller Art sind Kokolores. Wie die zwei Fellbacherinnen empfindet sie leise Verachtung für alle Unbeherrschten, die sich in etwas hineinsteigern, statt hinzunehmen und stumm zu ertragen.

Aber sogar ihre Kindheitsfreundin Erdmute, die nur Erdnuss genannt wird, läuft seit einiger Zeit zu einer Therapeutin und spricht von dieser Frau Thaler wie vom Messias.

Erdnuss hat zusammen mit Elisabeth ein Stuttgarter Mädchengymnasium besucht. Sie stammt aus einem noch frömmeren Elternhaus, ihr Schulweg war weiter, und als Einzige in der Klasse trug sie das Haar zu einem schlichten Dutt gebunden, der sogenannten Hallelujazwiebel. Scherze über Namen und Frisur nahm sie mit gutmütiger Heiterkeit hin, nichts konnte sie aus der Ruhe bringen. Im Gegensatz zu Elisabeth schien sie sich wohl in ihrer Haut zu fühlen. Kurz nach dem Abitur heiratete sie ihren ehemaligen Nachhilfelehrer für Griechisch und Latein und zog mit ihm nach Gottsfelde bei Münchingen, nordwestlich von Stuttgart. Der württembergische König persönlich hatte die Gründung Gottsfeldes unterstützt, um eine große Anzahl besonders frommer Untertanen davon abzuhalten, in die USA auszuwandern, weil sie ihren Glauben dort freier ausleben konnten. Erdnuss ist der mutigste Mensch, den Elisabeth kennt. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie vor ein paar Jahren nach Stuttgart gezogen. Am Marienplatz bewohnt sie ein Zimmer mit Bettcouch. Sie besitzt nicht einmal eine Küche, sondern wärmt sich Tiefkühlkost in der Mikrowelle auf. Ihr Haus in Gottsfelde teilen sich zwei ihrer vier Kinder und zahlreiche Enkel. »Ich will einfach meine Ruhe. Wenn meine Leute was von mir wollen, können sie mich gern einladen, ich hab mein ganzes Leben lang für die Familie geschafft.« Gerne reist sie mit dem Flixbus umher und besucht Europas Hauptstädte. Elisabeth hängt sehr an der Freundin. Von ihr hat sie zum ersten Mal das Wort ›Achtsamkeit‹ gehört. »Frau Thaler sagt, ich müsse mich selbst liebend annehmen. Sie meint, zur Achtsamkeit gehöre, alles so zu betrachten, als sähe man es zum ersten Mal.«

Elisabeth will keine Frau Thaler. Sie kann sich sehr gut selbst helfen. Einfach nicht an Hinz denken. Dann lieber das gelbe Lichtrund auf dem Küchentisch anstarren. Als sähe sie es zum ersten Mal. Dazu stellt sie sich Cornelia vor, wie sie in Schlabberhosen und weißen Korklatschen am Küchentisch sitzt. Sie hat die schönen dunklen Brauen über einer Mädchenversion von Hinz' Kartoffelnase zusammengezogen und trägt noch schnell ein Wort in das Kreuzworträtsel ein, während um sie herum die Fruchtfliegen tanzen.

Aber Cornelia-Gedanken helfen auch nicht. Sie setzen ein Sorgenkarussell in Gang. Elisabeth kennt sich aus im Gewirr der dünnen roten Linien, mit dem die wichtigen Luftfahrtgesellschaften die Weltkarte einspinnen, über die weiß gefärbten Kontinente und hellblauen Meere hinweg. Cornelia fliegt mit Delta. Im Laufe ihres Berufslebens hat Elisabeth Millionen von Kilometern für ihre Kundschaft gebucht. Alle wichtigen Flughäfen der Welt sind ihr vertraut, ihre Grundrisse, die Tücken bei Einreisebestimmungen und Gepäckabfertigung, seit Mitte der Neunziger sogar Fotostrecken von Gebäuden und Innenräumen. Cornelia müsste sich mittlerweile über dem Atlantik befinden. Und sie, auf die ihre Tochter sich blind verlassen soll, hockt hier herum und schafft nichts. Dabei war sie wild entschlossen gewesen, Cornelia nicht nur unter die Arme zu greifen, sondern alles zu verbessern, Grund in diese Räuberhöhle zu bringen. Aber als sie ihren Plan gefasst hatte, waren sie noch zu zweit.

Eines Tages im letzten Herbst tauchte Cornelia im Alosenweg auf, setzte sich auf die Couch wie eine Meise aufs Fensterbrett und sagte ohne jede Einleitung: »Ich muss mal raus, sonst schnapp ich noch über. Könnt ihr mir helfen?« Von Hinz kam ein »Aber sicher doch«, kaum war der Tochterschnabel wieder geschlossen. Er stimmte ohne Wenn und Aber zu, und für Elisabeth, die eine Sekunde zu lange zögerte, gab es einen vorwurfsvollen Blick von Cornelia. Zusammen mit Hinz hätte sie jetzt kein Problem. Sie waren immer ein gutes Team, ein richtiges Gespann, wie zwei Ochsen vor einem schwergängigen Karren, die unermüdlich ziehen, bei Wind, Wetter und Stockschlägen. Mit dem ›Reisestudio Geiger‹ hatten sich Elisabeth und Hinz ihren Traum vom eigenen Geschäft erfüllt, mit dem Haus im Alosenweg und den beiden Töchtern ihre Vorstellung von Heim und Herd.

Bei Cornelia gab es keinen zweiten Ochsen mehr, weil dieser Ochse ausgebrochen war, zurück nach Griechenland, wo er noch nicht einmal geboren wurde, dieser kuhäugige Trottel! Natürlich wollten sie ihr helfen, sie hatte zwei Kinder, dazu eine volle Stelle. Wie hätte Elisabeth ahnen können, dass Cornelia, ihre Feine, ihre Schöne, je am Ostendplatz landen würde, geschieden und alleinerziehend? Die Fellbacher Schwestern wussten natürlich sofort Bescheid: »Die Blinde soll die Lahme stützen, wenn das mal gut geht!« – »Hasch sie halt zu lasch erzogen, immer alles durchgehen lassen, gell?« – »Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn, so steht es geschrieben.«

Lass sie einfach schwätzen. Kehr zurück zum Lichtkreis! Nutze deine fünf Sinne! Hier stinkt es, nach Mülleimer. Aus dem Korb neben der Spüle gucken die Zwiebelsprossen, vorwitzig und fingerlang, daneben weiße Kartoffelkeime. Das wird sie nachher alles aussortieren.

Der Lichtkreis hat die gleiche Form wie der Pfannkuchen. Wenn der jetzt da reinfiele, sähe es sogar gut aus. Wie ein Mond, ein Vollmond. Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Aber statt des Waldes steht da Cornelias Kuttereimer schwarz und schweigend, beleidigt, weil ihn so lange keiner mehr geleert hat, der Kühlschrank mit den Stundenplänen der Kinder. Sie liest Brunos Blatt durch: Ende der Kernzeit: 13:30 Uhr. Und jetzt ist es fast vier! Wieso ist der Bub erst so spät gekommen?

Cornelia war heute Morgen um fünf ohne Gepäck ins Auto ihrer Mutter gestiegen. Der Flug nach New York ging früh, aber Elisabeth war dankbar für diese Uhrzeit, hatte das vorgeschlagene Taxi energisch abgelehnt und darauf bestanden, die Tochter zu fahren. Das taumelige Losreißen aus einem Schlaf, der sich, wenn überhaupt, erst weit nach Mitternacht einstellen wollte, verkürzte Elisabeths übliche Morgenqualen in ihrem einsamen Schlafzimmer im Alosenweg. Dieses Gefühl, in einen Abgrund zu stürzen. Sie hatte die Augen geöffnet und auf das unbenutzte Kopfkissen neben ihrem eigenen geblickt. Eine winzige Tablette unter der Zunge hatte ihr ein paar Stunden Abwesenheit beschert, aber keine wirkliche Erholung. Sich allein in ihrem Doppelbett wiederzufinden ließ sie heulen wie ein Schlosshund.

Cornelia merkte zum Glück nichts. Sie war mit ihrer Reise beschäftigt. Nicht ein einziges Gepäckstück wollte sie mitnehmen. Nur die unvermeidliche Umhängetasche aus recycelten Lastwagenplanen hing über ihrer Schulter. Sie wollte alles unterwegs kaufen, weil Klamotten in den Staaten so billig seien. Von Stella gab es sogar eine Liste, aber ob sie die wirklich abarbeiten würde, wisse sie noch nicht. Bruno habe keine Wünsche. Klamottenkauf sei immer ein Reizthema. Trotzdem werde sie ihm eine Jeans mitbringen.

Egal, worum es ging, früher oder später kam Cornelia auf Bruno zu sprechen. Dabei staunte Elisabeth immer wieder, wie viel sie über Gewicht, Körperfettanteil, sogar die Toilettengewohnheiten ihres jüngsten Enkels wusste und wie wenig über den echten Bruno. Er war ein unkompliziertes Baby gewesen, das, im Gegensatz zu seiner Schwester Stella, nicht dauernd Bauchkrämpfe bekam, nächtelang getragen, ja sogar mit dem Auto herumchauffiert werden musste, damit es einschlief. Bruno wohnte nahezu in Cornelia, auch nach seiner Geburt, so oft trug sie ihn in diesem Tragetuch vor der Brust oder auf dem Rücken.

Aber trotz der ständigen Schlepperei hatte ihre Tochter damals nicht solche dunklen Säckchen unter den Augen gehabt. Neuerdings mischt sich in den natürlichen Braunton ihrer Haut ein ungesundes Weiß.

Vor dem Abflug wirkte Cornelia schläfrig, aber guter Dinge. Mit einem flappenden Geräusch schlug sie den Taschendeckel zurück. Elisabeth spähte unwillkürlich hinein: Ladekabel, Wollsocken, ein Apfel. Ihre Tochter griff nach ein paar verknitterten Ausdrucken, zusammengehalten von einer Wäscheklammer, und blätterte sie in provozierender Langsamkeit durch, obwohl ihr nur noch eine halbe Stunde bis zum Boarding blieb. »Hast du Kopien von deinem Pass und deinen Reisedokumenten gemacht?« Cornelia gab keine Antwort. Ihre klaren grauen Augen konnten wach und strahlend blicken, dann leuchteten sie fast hellgrün, doch gerade sah sie einfach nur weggetreten aus. Allerdings lag unter Cornelias Tranigkeit eine Unbeschwertheit, als sei sie froh darüber, allein aufzubrechen. Von Anfang an hatte die Art, wie Cornelia diesen USA-Trip angegangen war, Elisabeth regelrecht fuchtig gemacht. Ein Hinflug, ein Rückflug. »Ich habe keine Lust, mich auf irgendwas festzulegen. Termine hab ich sonst den ganzen Tag lang.«

Elisabeth ärgerte sich darüber, wie wenig ihre Tochter von der geplanten Reise erzählte. Immerhin sprangen Hinz und sie ein, um Stella und Bruno zu hüten. Da wäre es einfach höflich gewesen, ein paar Einzelheiten zu verraten.

Hinz hatte mit den Schultern gezuckt. Er meinte, das Mädchen wolle halt seine Ruhe haben. Natürlich sah auch Elisabeth ein, wie anstrengend Cornelias Leben seit dem Auseinanderbrechen ihrer Ehe mit Dimi geworden war. Dimitrios Chatzis, dessen große Liebe sie gewesen war, seit die beiden sich in der hintersten Hofecke der Grundschule Rohracker gegenseitig die Haare geschnitten hatten. An Cornelias Einschulungsmorgen saß Elisabeth im Reisebüro und kannte nur Hinz' Erzählung, wie er auf der Suche nach seiner jüngeren Tochter mit festgefrorenem Lächeln an Gruppen unbesorgt schwatzender Eltern vorbeihastete. Das Licht der Septembersonne fiel auf goldene, stahlblaue und knallrote Schultüten. Überall waren Kinder damit beschäftigt, diese riesigen Zaubererhüte auszuschütten, um an die Süßigkeiten in der Spitze zu kommen. Conny, wie sie damals noch genannt wurde, hatte sich nicht damit aufgehalten, vielleicht, weil die Kundenschale auf dem Tresen im ›Reisestudio‹ immer reichlich mit Bonbons gefüllt war. In ihrer Hand blinkte eine kleine Schere. Hinz war das Kirschrot des Griffs aufgefallen, weil es so heftig vom schwarzen Haar des Jungen abstach, der auf seinem Scout-Ranzen saß und rief: »Wenn du mir das Ohr abschneidest, werd ich dich sooo verdreschen …« Conny hatte keine Antwort gegeben, sondern in den glänzenden Schopf gegriffen, eine Faust voll Haar gepackt und die Schere zusammengedrückt, ehe Hinz nur ein Wort sagen konnte. Haarsträhnen lagen im Halbkreis um die beiden verstreut. Auf die goldbraunen Büschel, in denen noch die Haargummis mit Plastikperlen für die Rattenschwänze seiner Tochter leuchteten, rieselten schwarze Strähnen herunter. Mit ihren zipfelig im Nacken gekringelten Pagenfrisuren machten sie sich später Hand in Hand auf den Heimweg. Hinz und Dimitrios' Mutter liefen kopfschüttelnd hinter ihnen her, beladen mit den uninteressant gewordenen Schultüten und Ranzen wie die Leibgarde eines rebellischen Thronfolgerpärchens.

Ein Buch rutschte aus der Lastwagentasche und landete mit einem Knall auf dem Boden. Das schläfrige Paar neben ihnen schrak hoch, auch andere Leute ringsum zuckten zusammen, drehten die Köpfe. »Schuldigung«, sagte Cornelia mit ihrer durchdringenden Praxisstimme. Elisabeth bemerkte, dass sie einen Kaugummi im Mund hatte. Ihre Kiefer malmten unverdrossen. Kauend blätterte sie in dem Band herum, betrachtete die Fotos. National Audubon Society. Field Guide to Birds. Eastern Region. »Schau mal, Mami.« Der Zeigefinger mit dem kurzen Nagel wies auf eine Abbildung. »Die Inkataube. Lustig, oder? Es soll auch Wandertauben gegeben haben, Schwärme mit Millionen von Vögeln. Leider ausgerottet.« Elisabeth schüttelte unwillig den Kopf. Cornelia klappte ihr Buch zu, produzierte eine riesige Blase aus durchscheinendem Pink. Auch wenn es angebracht war, auf Langstreckenflügen bequeme Sachen zu tragen, fand Elisabeth die Kleidung ihrer Tochter heute wieder besonders verboten.

»Willst du nicht langsam mal los? Es ist spät.«

»Ruhig Blut, ich komme schon rechtzeitig. Wie hießen diese Leute, bei denen Oma Gertrud damals gelebt hat? Die mit dem Hotel? Kepler, oder? Und der Ort, das war Meadville in Pennsylvania, nicht wahr?«

Elisabeth nickte. Ihre Mutter Gertrud war als junges Mädchen tatsächlich eine Zeitlang in den USA gewesen. Als zu Hause das Geld knapp wurde, in den zwanziger Jahren. Sie hatte als Zimmermädchen in einem Hotel bei Verwandten gearbeitet. Meadville, Kepler, Pennsylvania – die Worte hörten sich vertraut an und gleichzeitig so weit entfernt, als erkundigte Cornelia sich nach Namen aus der Völkerwanderungszeit.

Auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle erwähnte Cornelia ihre Kinder nicht. Elisabeth war darüber froh, denn das hieß ja, dass sie ihr vertraute. Cornelia machte sonst ein unglaubliches Getue um Stella und Bruno, besonders um ihn, ihren Kleinen. Ihren fetten Kleinen.

Mit Grausen denkt Elisabeth an die Rezepte im roten Ordner. Natürlich hat sie ein paar davon studiert. Wildreis. Gedämpfter Pangasius. Aber danach kauft er sich was Süßes. Sie hatte ihren Enkel, ihren fetten Enkel, schon vor dem Kiosk entdeckt, wenn sie nachmittags in den Kreisverkehr am Ostendplatz eingebogen war. Sein Pech, dass er einfach nicht zu übersehen ist. Vielleicht will er das auch gar nicht. Man erkennt ihn schon von weitem, wie einen großen leuchtenden Klecks in der Landschaft. Ein dicker Brocken. Manchmal hat Elisabeth den Eindruck, ihrem Enkel ist es völlig egal, wenn man ihn ertappt, mit einem Leberkäswecken in der Faust oder den Backen voller Schokoriegel. Es scheint ihm gleichgültig, wie er aussieht, egal, was die Leute über ihn flüstern. Seit er nicht mehr babyhaft genudelt, sondern nur noch übergewichtig ist, fallen die Kommentare oft in brutaler Lautstärke. Fett heißt das Wort, fett wie ein Mastschwein.

Cornelia deutete auf die Menschenschlange vor der Kontrolle und redete wieder über das Vogelbuch, doch Elisabeth konnte ihr plötzlich nicht mehr zuhören. Sie sah die Gesten kaum noch, mit denen die Hand ihrer Tochter die Worte begleitete, schmal und bräunlich, selbst ein Vogel, der immer wieder vor ihrem Gesicht aufflatterte.

Als ein junger Mann einen leeren Rollstuhl an Elisabeth und Cornelia vorbeischob, kam plötzlich alles wieder. Vielleicht durch das Geräusch der Gummireifen, vielleicht, weil es zu dieser frühen Stunde in der Flughafenhalle so stark nach Desinfektionsmittel roch.

Elisabeth hatte Hinz gefunden. Besser gesagt, sie war über seine Schuhe gestolpert, seine riesigen Latschen, mitten im Flur. »Ganz großes Glück hat Ihr Mann gehabt, dass Sie früher nach Hause gekommen sind! In den ersten vier Stunden kann man noch einiges retten. Später wird es schwierig.« Was die Ärztin der Stroke Unit unter schwierig verstand, mochte Elisabeth sich nicht vorstellen. Bereits wenige Tage, nachdem Hinz wieder aus dem Krankenhaus zurück war, hatte sie genug. Diese Nuschelstimme, das Sabbern aus dem rechten Mundwinkel und sein Suchen nach den richtigen Wörtern brachten sie um den Verstand. Elisabeth kannte sich nicht wieder. Ich will ihn nicht so sehen. Ich will kein Bettflaschenknecht sein. Hinz' erste Zeit nach dem Schlaganfall war für sie beide die Hölle gewesen, obwohl er einen Teil davon in einer Rehaklinik am Bodensee verbracht hatte. Als er schließlich verkündete, er habe sich zu einem erneuten Aufenthalt dort entschlossen, fühlte Elisabeth sich erleichtert. Während sie seinen Koffer packte, merkte sie, dass sie vor sich hin summte. ›Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern, alle Völker, lobet den Herrn‹, ein jubelnder Ohrwurm, der sich nicht vertreiben ließ. Selbstverständlich schämte sie sich und legte seine Unterhemden, seine karierten Shorts sorgfältig zusammen, als könnte sie durch das Streicheln seiner Wäsche ihre unbändige Freude sühnen und dazu alles, was sie in den vergangenen Wochen verbockt hatte. Sie war keine gute Pflegerin gewesen.

Elisabeth weiß noch genau, dass sie sich bemüht hatte, beim Packen nicht in den Schlafzimmerspiegel zu gucken. Sie konnte sich selbst nicht in die Augen sehen. Vor ein paar Jahren hatte die Meldung über einen Rentner die Gemüter des Landes erschüttert, der seine im Wohnzimmer zusammengebrochene Frau dort einfach liegen ließ und ihr über Tage hinweg beim Sterben zusah, dabei weiterhin seinen Verrichtungen nachging, sogar im selben Raum fernsah und belegte Brote aß, alles mit der Sterbenden auf dem Teppich. Elisabeth fand, dass ihr eigenes Verhalten Ähnlichkeit damit hatte. Zwar musste Hinz niemals warten. Aber die schrecklichen Gedanken! Mit ihm schimpfen konnte sie nicht. In Gegenwart von Kranken benutzte sie sogar in höchster Erregung immer die Wandschirmstimme. Die Wandschirmstimme war sanft und glatt wie mit Zucker verrührter Quark.

Aus ihrem Elternhaus wusste Elisabeth alles über Kranke. Dort gab es ein Zimmer, in dem ein chinesischer Paravent stand, bemalt mit teetrinkenden Damen, Pagoden und Lotusblumen. Hinter diesem schönen Objekt reihten sich die unappetitlichen Utensilien der häuslichen Pflege auf, der sich ihre Mutter mit Leib und Seele verschrieben hatte: Nachtstuhl, Bettpfanne, Waschlappen, die Lysolflasche. Mit all diesen Sachen ging sie so selbstverständlich um wie die Nachbarsfrauen mit ihren Küchengeräten. Trotzdem fehlte bei Elisabeth jede Spur von süßem Quark, sie hatte nur den Wunsch wegzulaufen.

Und Hinz hatte sich schlimm aufgeführt. Ein ungeduldiger Patient, ruppig und verzweifelt über seine Handicaps.

Das Märchen von der Geduld im Leiden hat Elisabeth so lange geglaubt, bis sie mit Hinz alleine war. Auch das lag an ihrer Mutter, unter deren Händen selbst die zickigste Alte lammfromm geworden war. Kein Wunder, wenn einem jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde! In Fellbach war niemals eine Haarbürste durch das Zimmer mit dem Wandschirm geflogen. Keiner hatte gebrüllt wie ein Stier, sich die Kanüle aus dem Handrücken gefetzt, dass überall Blut rumspritzte, und bei sämtlichen Übungen gebockt. Wie hatte die Mutter das bloß gemacht? Ihr Jesus, der ihr auf der Lebensbahn voranging, war wohl ein Motor, der in ihr brummte und sie zu Höchstleistungen antrieb. Natürlich will sie es nicht, aber Elisabeth kann nicht damit aufhören, der Mutter zu grollen. Sie war eingehüllt gewesen in ihren Glauben wie in eine Regenjacke, an der abtropfte, was das Leben sauer machte. Elisabeth mochte nicht weiterdenken, der Rollstuhl war schon längst im Gate verschwunden, aber ihre Erinnerungen liefen weiter, ein paar Tage zurück. Sie zog die Schultern hoch, als fröstle sie, während sie daran dachte, wie unbedarft sie nach dem Kofferpacken ins Wohnzimmer geschlendert war, nichts davon ahnend, dass gerade ihr ganzes bisheriges Leben über den Haufen geworfen wurde.

»Hör zu, Lisi. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen.« Hinz sah vom Sofa zu ihr auf. Sie war zufrieden mit ihrem Mann. Inzwischen kam er fast ohne ihre Hilfe aus. Er war geduscht und rasiert, das schaffte er ohne seine rechte Hand. Auf seinen Brillengläsern saß kein einziger Tapser. Sauber geschnittene und heruntergefeilte Nägel, aber das war ihr Werk. Für ihren Geschmack etwas zu viel Rasierwasser. Er trug ein modisches Hemd, blau mit schmalen violetten Streifen, das sie ihm bei Breuninger besorgt hatte, nachdem er das Modell seiner Wahl wie ein Kind aus dem Kundenmagazin herausgerissen hatte. Es war ihm anzumerken, wie er darunter litt, diesen Einkauf nicht selbst erledigen zu können. Elisabeths Ärger darüber, dass er ihrem Geschmack nicht vertraute, verwässerte ihr Mitleid. Hinz war abgeschnitten von seinen Touren, bei denen sie ihn nur zu Beginn ihrer Ehe begleitet hatte, weil es jedes Mal Krach gab, wenn er kaufte, was ihm ins Auge stach, anstatt in günstigeren Geschäften zu suchen.

»Lisi, hör mal.« Hinz' Gesicht war gerötet, und die Augen schwammen leicht, das kam in letzter Zeit häufiger vor. Die gesunde Hand umklammerte die rechte, das hatte er sich neuerdings angewöhnt. Sie hörte sein heftiges Schnaufen, sah, wie er seine noch immer leicht gelähmte Hand knetete. Automatisch fasste sie ihn an, um dem Gefummel Einhalt zu gebieten, und war überrascht von der Heftigkeit, mit der er sich entzog. Der schwere Leib zuckte zurück, die Finger wurden weggerissen. »Lass mich!« – »Du behandelst mich wie einen … äh, ähh, einen … ähäh, einen, der nicht mehr ganz richtig im Kopf ist.« Wieder diese erbärmliche Sucherei nach dem richtigen Wort, dazu dieses schreckliche »Äh«, wie ein Schaf mit Alzheimer. Amnestische Aphasie, ganz typisch, hatte Cornelia gesagt. Hatten die Ärzte gesagt. Bestimmte Wörter waren futsch, perdu, er wusste sie einfach nicht mehr und bemühte sich mit Umschreibungen wie »diesem Dings« oder schob ihr den Schwarzen Peter zu: »Na, du weißt schon, was ich meine.«

»Lisi, wir brauchen eine Pause.« Der nächste Satz kam so glatt und vollständig heraus, dass sie erschrak. »Ich werde für eine Weile wegfahren, aber nicht in die Reha. Mein Taxi, es kommt gleich.«

Am schmerzlichsten hatte Elisabeth getroffen, wie Hinz' Augen, sein ganzes Gesicht geradezu aufleuchteten, als er – mühevoll und unter umständlichem Gesuche – auf sein Handy sah, eine Nachricht las, es wieder zuklappte und in die Hosentasche steckte. Mit einem Wimpernschlag wurde der ganze Mann ein anderer. Zu einem Wimpernschlag schienen in diesem Moment auch die Jahre und Jahrzehnte zusammenzuschrumpfen, das halbe Jahrhundert, das Elisabeth und Hinz zusammen verbracht hatten. Er strahlte über sein ganzes von Medikamenten und Bewegungsmangel schwammig gewordenes Gesicht. Darin war der junge Hinz, so deutlich wie schon lange nicht mehr, zu erkennen, auch in den zwar durch die Lähmung immer noch eingeschränkten, aber dennoch geschmeidigeren Bewegungen, mit denen er aufstand und sich zur Tür schob. »Es tut mir leid, Lisi, wirklich. Bitte ruf mich erst mal nicht an. Ich muss nachdenken.« Aber während er noch mit ihr sprach, war sie bereits aus seinem Blickfeld verschwunden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Etwas anderes, das Elisabeth sich nicht vorstellen wollte, erwachte jetzt zum Leben, flatterte heran und nahm ihn mit sich. Er wurde nicht von ihrer Seite gerissen. Er ging freiwillig.

Sie kam nicht mit zur Tür, sondern blieb am Wohnzimmerfenster stehen. Die Tritte, mit denen Hinz seinen Koffer über den Gartenweg trieb, sahen lächerlich aus. Tragen konnte er ihn ja nicht, wegen der Krücke. Elisabeth fragte sich, ob er darüber nachdachte, dass er mit den neuen Turnschuhen gegen sein Gepäck kickte, die sie ihm besorgt hatte und in denen er auf dem Rasen hinter dem Haus das Gehen geübt hat, weil ihn ja niemand dabei sehen durfte. »So peinlich, das bin doch nicht ich!« Wie der Koffer über die alten Steinplatten holperte! Sie sah noch den Taxifahrer, der die Stufen hochspurtete und sich nach Hinz' Gepäck bückte, dazu ihren Mann von hinten, der langsam einstieg, während der Fahrer ihm beim Anschnallen half und seine Krücke auf den Rücksitz legte. Seine Krücke, die sie in Degerloch im Sanitätshaus gekauft hat. Elisabeth ahnte die Frau im Fond des Taxis mehr, als dass sie sie tatsächlich wahrnahm, ein verschwommenes Profil, etwa in ihrem Alter, ein Arm, der sich nach Hinz ausstreckte, die Krücke in Empfang nahm. Nichts Greifbares. Vielleicht bildete sie sich das alles auch nur ein?

»Mami! Träumst du?« Cornelia hat einen kräftigen Griff, sie drehte Elisabeth einfach zu sich um, als wäre sie eine ihrer schwerfälligen Patientinnen. »Mami, was ist denn? Eben hast du mich noch schalou gemacht, und jetzt bleibst du einfach stehen. Alles klar bei dir?« Schon kramte sie in ihrer Tasche und holte eine halbleere Wasserflasche heraus. »Da, nimm die mal, ich gehe jetzt durch. Die zweite Reha ist doch eine gute Idee von Papa. Und er hat schon solche Fortschritte gemacht.« Elisabeth hätte sich gerne gegen Cornelia gelehnt wie gegen eine warme Mauer. Sie fühlte sich schwach, als könnte sie keinen Schritt weiter. Trotzdem warf sie die Plastikflasche in den dafür vorgesehenen Behälter, trat auf ihre Tochter zu, umfasste deren Stirn mit beiden Händen und sprach leise die Worte, mit denen ihre Mutter gegen allen Widerstand jeden Abschied verbrämt hatte. Sie drängten sich heraus, ohne dass sie einen Augenblick lang nachdenken musste: »Der Herr segne und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden.« Das erstaunte Lächeln Cornelias traf sie, dann der Kuss, eine rasche Umarmung. Sie drehte sich noch einmal um, nachdem sie ihre Sachen für die Kontrolle in eine graue Plastikwanne gelegt hatte. Elisabeth winkte zaghaft, während Cornelia breitbeinig und mit über dem Kopf erhobenen Armen im Gehäuse des Metalldetektors stand. Dann ging sie weiter zum Ende des Rollbands, hängte sich ihre Tasche über die Schulter und verschwand zwischen den anderen Reisenden.

2 Avenue of the Americas

Meine Zehen in den Sandalen sehen aus wie violette Zwetschgen. Sie wackeln immerhin noch. Hallo, ihr Zwetschgen, schrecklich seht ihr aus, eure Farbe beißt sich mit dem hellblauen Nagellack. Kein Wunder, hier wird jeder Raum gekühlt wie ein Eisschrank. Aber sobald man vor die Tür geht, strömt der Schweiß aus sämtlichen Poren. Die Lobby ist eingerichtet wie eine Mischung aus Krankenhaus und Sechziger-Jahre-Wohnzimmer. Das Hotel liegt an der Avenue of the Americas, Midtown. Die Fenster gehen bis zum Boden und zeigen auf die 29th Street hinaus. Dort drängen sich Scharen gelber Taxis zwischen roten Doppeldeckerbussen und Lieferwagen. Fußgänger strömen durch die Schluchten zwischen den Hochhäusern. Wo deren Riesenschatten hinfallen, sind deutlich mehr Menschen unterwegs. Manche tragen bunte Schirme zum Schutz gegen die Sonne. Da draußen liegt Manhattan.

Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist etwas Besonderes. Aber nicht wegen New York, sondern weil ich allein bin. Das klingt wie ausgedacht, aber es stimmt. Ich bin 45 Jahre alt und habe noch nie allein gewohnt, bin niemals ohne andere verreist. Nachdem mir das klargeworden ist, habe ich beschlossen, diesen neuen Zustand festzuhalten. Was mir durch den Kopf geht, schreibe ich in einen karierten Collegeblock. ›Stella Chatzis, 9a, Chemie‹ steht auf dem Deckblatt, und über meinen ersten Sätzen hat meine Tochter mit grünem Filzer aufgezeichnet, wie eine Redoxreaktion funktioniert. Ihren Namen durchzustreichen, bringe ich nicht fertig. Stattdessen schreibe ich meinen darüber, the long version, die ich nur in offiziellen Fällen benutze. Aber ich habe das Gefühl, alles müsse seine Ordnung haben: ›Cornelia Geiger-Chatzis, New York, Juni 2017‹.

Der Alltag mit den Kindern fehlt mir bisher kein bisschen. Es fehlt mir nicht, von Stella angepflaumt, von Bruno vollgejammert zu werden, während ich lauter schreie als beide zusammen, damit sie nicht zu spät zum Unterricht kommen oder ich meinen ersten Patienten warten lassen muss. Auf die endlose Karawane von Hausarbeiten, gehetzten Einkäufen, Schul- und Arztterminen kann ich gut verzichten. Auch Staubmäuse, Schmutzränder im Waschbecken, das verräterische Müffeln aus dem Kühlschrank, mein ganzes Ungenügen in dieser Hinsicht brauche ich nicht. Aber als ich mein vom Schlafen im Flugzeug zerwühltes Haar bürste, muss ich an Stella denken, die sich manchmal von mir helfen lässt, weil sie eine Flechtfrisur nicht alleine hinkriegt. Ich meine, ihre weichen Strähnen an meinen Händen zu spüren, und sehne mich plötzlich nach ihr. Brunos Abschiedsumarmung, in der die ganze Verletzlichkeit seiner speckumhüllten Existenz liegt, fehlt mir auch. Ich möchte ihn beschützen, weil er das selbst nicht kann. Ich hoffe, sie sind okay. Ob Mami das alles schafft? Am Flughafen kam sie mir traurig vor. So ganz verstehe ich das nicht. Papa ist doch gut aufgehoben. Wahrscheinlich fällt sie in das schwarze Loch, nachdem sie ihm vorher am liebsten den Hals umgedreht hätte. Typisch für pflegende Ehepartner. Hätte ich doch zu Hause bleiben sollen? Aber ich bin hier. Ich darf das. Ich habe es mir verdient. Und nachher skypen wir.

Mami schwört, sie habe alles im Griff. Ihre Nachrichten bestehen fast nur aus hochgereckten Daumen und Smileys. Das macht mich misstrauisch. Aber Stella hat nachmittags, während ich noch in der Luft war, das Bild einer Grille in einem aus Gras geflochtenen Häuschen auf Instagram eingestellt und über mögliche Fortsetzungen der vierten Staffel von ›Chinese Beams‹ gemutmaßt. Sie ist fest davon überzeugt, dass Yi Min und Emma sich kriegen, die Hausgrillenfarm ein Erfolg wird und der alte Jadebauch zu einer Triade gehört. Wenn der Haussegen schief hängt, schreibt sie über andere Sachen.

Im Flieger gab es die neue Staffel auf Englisch, ich hab sie mir vollständig reingezogen, anstatt meine Reiseführer durchzuarbeiten. Hat sich wirklich gelohnt. ›Chinese Beams‹ ist genauso spannend wie seinerzeit ›Breaking Bad‹. Dazu kommt der ständige Kick, wenn die eigene Heimat in einer internationalen Serie als Hauptschauplatz auftaucht: Stuttgart, Peking, Washington D. C. Das Beste: Ich kann vor meiner Tochter mit Insiderwissen angeben. Drohen, sie zu spoilern, falls sie nicht spurt. Stella und ich haben gerade nur zwei Dinge gemeinsam – ›Chinese Beams‹ und Nagellacke tauschen. Wenn sie wüsste, dass ich mit beidem – der Serie und den Farborgien auf meinen viel zu kurzen Fingernägeln – nur angefangen habe, um ihr näher zu sein, würde sie mich noch mehr verachten, als sie es ohnehin schon tut. Ich hätte ihren Vater ziehen lassen, ach was, ihn vertrieben. »Warum sind wir nicht alle zusammen nach Griechenland gegangen?« Außerdem sei es meine Schuld, dass wir »leben wie die Hartzer, in einem Keller, mit Ratten im Garten«. Wenn Stella wüsste, was für ein Palazzo unsere Ostendwohnung ist – im Vergleich zu den Löchern, die Dimi und ich uns sonst noch angesehen haben! So zweifelt sie an mir, weil ich trotz eines vernünftigen Gehalts nicht dazu in der Lage bin, für eine ordentliche Behausung zu sorgen. Manchmal stehe ich kurz davor, ihr zu sagen, wer hier als Erster aus unserer Familie rauswollte, aber ich bring es einfach nicht fertig, Stellas Bild von Dimi zu zerstören. »Mein Papa, der liebste Mensch der Welt.« Das war schon immer so. Gegenseitige Anbetung, rund um die Uhr.

Meine Mutter giftet herum, sobald sein Name fällt. Dimi gibt sich Mühe, regelmäßig für die Kinder zu zahlen, kleckerlesweise. Natürlich läuft seine Praxis nicht so bombastisch, wie er sich das vorgestellt hat. In Griechenland hat das ›Ende der europäischen Wirtschaftskrise‹ ein anderes Gesicht als in unseren Breiten. Dort hat keiner auf Dimitrios Chatzis, Physiotherapeut mit Shiatsu-Ausbildung on top, gewartet. In den Augen seiner Landsleute spricht er noch nicht einmal lupenreines Griechisch. Aber Dimi hat seinen alten Charme, seine Zuversicht wiedergefunden, das wird ihn retten. Seit er in Parga lebt, fühlt sich die Leere leichter an. Ich vermisse ihn nicht mehr so wie am Anfang, aber gerne wäre ich ihn ganz und gar los. Manchmal stelle ich mir vor, dass er jemand Neues hat. Eine Griechin, das ist klar. Dann wäre sein Heimatpuzzle vollendet, in dem ich das unpassende Teil war. Das tut einfach weh.

Der junge Kellner kommt mit einer Thermoskanne und fragt, ob ich einen Refill möchte. Als ich verneine, nimmt er die leere Tasse mit. Seine Akne blüht heftig zwischen blonden Bartstoppeln und dem flaumigen Haaransatz. Auf der Brusttasche des Polohemds ist sein Name eingestickt: ›Holden‹. Ich lächle Holden zu, vermutlich zu heftig, in meiner Begeisterung darüber, dass er so heißt wie der Held meines Lieblingsbuchs. Er errötet und entfernt sich schnell.

Alles stehen lassen und dann weggehen wie die Sau vom Trog, das fühlt sich großartig an. Vor Papas Apoplex haben die Kinder jeden Freitag im Alosenweg übernachtet. Dann konnte ich ein bisschen im Garten rumhängen, warten, bis meine Hände aufhörten zu zittern, die Beine abschwollen und der Schwätzer in meinem Kopf keine Patiententermine und Abrechnungsziffern mehr ausspuckte, sondern sich ebenfalls beruhigte. »Sie ist doch ein faules Stück, dass sie ihren Kruschtladen nicht aufräumt, wenn die Kinder bei uns sind, sondern bloß im Hof rumsitzt.« Das sollte ich natürlich nicht hören. Trotzdem bin ich unter anderem wegen dieses Satzes nicht ohne Schadenfreude, wenn sie sich – seit der Papa-Krankheit immer öfter – bei mir meldet. Auf der Suche nach Trost, unter der Tarnkappe von Großmütterchen Nützlich & Patent. Ich komme mir vor wie ein Arschloch, aber ihre Schwäche zu sehen fühlt sich jedes Mal an wie Nutella auf warmem Toast. Das faule Stück war es nämlich, das ihren Hinz in die Stroke Unit geschafft hat. Das Weib ohne Ehrgeiz und Mann hat keine zwölf Stunden nach dem Schlag angefangen, mit ihm zu üben, hat mit den Ärzten gesprochen und ihn mobilisiert, während der ersten Nacht bei ihm gesessen, jeden Tag seine rechte Seite angetippt und so dafür gesorgt, dass er jetzt nicht im Rollstuhl sitzt, sondern munter am Stock hüpft. Schließlich ist es auch die viel zu nachgiebige Mutter mit den verzogenen Blagen gewesen, durch deren Kontakte man den Platz in einer ausgezeichneten Rehaklinik ergattern konnte. Bis vor die Zimmertür am Bodensee hab ich dieses Jubelpaar gekarrt, das sich plötzlich wie Hund und Katze aufführt.

Ich bin weg. Und tue damit etwas Gutes. Jawohl, weil ich Mami mit einer Aufgabe versorge, die sie davon abhält, ihren Mann zu tyrannisieren, der nicht mehr so funktioniert, wie sie es seit Ewigkeiten gewohnt ist. Alles, bloß kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich bin einfach abgehauen. Hab sie im Stich gelassen. Auch den Hilflosesten unter ihnen. Ob Bruno es packt? Nachher skypen wir.

Draußen zwischen den Passanten tippeln ein paar Tauben, arme Kerle ohne Heimat, wie mein Vater sagen würde. Sie sehen grau, struppig und verloren aus – wie überall auf der Welt. Niemand bemerkt ihre blaugrün schimmernden Halsfedern. Seit 1912 läuft die Suche nach der amerikanischen Wandertaube. 5000 Dollar Preisgeld bekommt, wer ein einziges Paar des ausgestorbenen Vogels oder wenigstens ihren Nistplatz ausfindig machen kann. Bis heute hat keiner die Kohle eingestrichen. Audubon, der Godfather of American Vogelkunde, beschreibt die Ausrottung der Passenger Pigeon in all ihren grässlichen Einzelheiten so anschaulich, dass mir jedes Mal die Tränen in die Augen treten, wenn ich diesen Abschnitt lese. Was für eine Ironie, ich komme nach New York und finde das letzte Wandertaubenpaar. Zwischen den Straßenvögeln hier vor dem Hotel. Im Central Park. Oder sonstwo. Und von dem Geld mache ich Diät-Urlaub mit Bruno.

Im Alosenweg gibt es noch ein Dutzend Tauben im Schlag auf dem Dachboden. Seit Papa da nicht mehr hochkommt, hat Mami schon einige Male vergessen, sie zu füttern. Vielleicht will sie, dass die Vögel sich davonmachen. Ob sie den Nachbarn tatsächlich Bescheid gesagt hat? Vielleicht rufe ich später mal bei ihnen an, damit Papa nach seiner Rückkehr keine böse Überraschung erlebt. Schon wieder rollt die Lawine. Mit mir mittendrin. Selbst auf einem anderen Kontinent stecke ich in dieser rasenden Kugel fest, in klebriger Innigkeit zusammengebacken mit allen, die ich liebe oder lieben muss. Ihre Verletzungen schmerzen ebenso schlimm wie meine eigenen. Ich sollte weg sein, weit weg, und bin immer noch mit jeder Faser auf der anderen Seite. Ob das so bleibt? »Es liegt an Ihnen, ob Sie wieder laufen können. Ich bin nur das Werkzeug, Sie sind der Motor.« Das sage ich zu meinen Patienten, wenn sie jammern. Es liegt an mir, ob ich die Zeit hier als Urlaub betrachten kann oder im Saft des Familiengulaschs weiterschmore.

An der Wand gegenüber hängt ein riesiger Flatscreen, auf dem ununterbrochen und tonlos CNN