Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

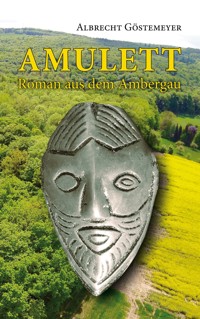

"Amulett" ist der einzige je geschriebene Roman, der ausschließlich im Ambergau spielt, einer Landschaft am westlichen Rand des Harzes. Zu Beginn der christlichen Zeitenrechnung leben dort Cherusker. Ihr Häuptling Hadebrand hat nach der Varusschlacht am Teutoburger Wald zwei der wenigen überlebenden Römer mitgenommen, die auf seinem Hof als Sklaven arbeiten. Zu einem der Männer geht seine Tochter Alrun eine Beziehung ein. Die Seherin des Stammes, die davon ahnt, gibt ihr zum Schutz ein Amulett. Es ist aus Silber gefertigt, welches sie im Harz gefunden hatte. Das Amulett wandert durch die Zeiten. Es wird vererbt, geht verloren und wird wieder aufgespürt. Legenden und historische Ereignisse säumen seinen Weg. Den Menschen, die es tragen, bringt es Glück, kann aber auch Unglück bringen. Schließlich wird es der Erde zurückgegeben, der es entstammt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Drei Freunde

Alrun

Remigius

Martin

Magdalene

Walter

DREI FREUNDE

Ambergau, Dienstag, 29. Dezember 1903

Der Dienstag nach dem Weihnachtsfest war ein sehr kalter Tag. Früh hatte der Winter diesmal eingesetzt, schon seit Wochen bestand Dauerfrost, der nur einmal kurz durch Tauwetter unterbrochen wurde, wie es kurz vor Weihnachten häufig geschah.

Der Ambergau, eine Landschaft im Gebiet des Vorharzes, hatte sich mit einer festen Schneeschicht bedeckt und der das Tal durcheilende Fluss, die Nette, zeigte sich von einer gebändigten Seite, denn sie war an vielen Stellen zugefroren. Eine bleiche winterliche Morgensonne warf ihr milchiges Licht auf das Land, als sich drei Knaben aus der Kleinstadt Bockenem, dem Hauptort des Ambergaues, mit ihren Rodelschlitten auf den Weg machten. Sie hatten vor, zum Dahlumer Knick, einer Anhöhe südwestlich des Ortes, zu ziehen und die neuen Schlitten auszuprobieren, die sie zu Weihnachten als Geschenk bekommen hatten.

Die drei Freunde, ungefähr im gleichen Alter zwischen elf und zwölf Jahren, kannten sich seit ihrer frühesten Kindheit und verbrachten häufig ihre Freizeit miteinander, so auch jetzt in den Weihnachtsferien. Wilhelm Kreikenbaum, der älteste, stammte aus einem Geschäftshaushalt; sein Vater war ein wohlhabender Kaufmann und besaß einen Eisen- und Haushaltswarenladen in der Königstraße. Als Wilhelm vor einer Woche im Laden ein großes, in braunes Packpapier gewickeltes Paket entdeckte, auf dem als Absender stand: „August Stukenbrok, Einbeck“, war er sich fast sicher, dass es den Schlitten enthielt, den er sich zu Weihnachten gewünscht hatte. Er wurde nicht enttäuscht: unter dem Weihnachtsbaum stand ein funkelnagelneuer zweisitziger Schlitten, braun lackiert, mit Eisenkufen. Mit ihm konnte Konrad Bode nicht mithalten. Sein Vater, ein Zimmermann, hatte ihm zwar auch einen Schlitten geschenkt, dieser war aber selbst gebaut und zudem einsitzig. Walter Brinkmann, dessen Vater als Arbeiter in der Bockenemer Turmuhrenfabrik arbeitete und eine Familie mit fünf Kindern ernähren musste, hatte als Geschenk nur ein Taschenmesser erhalten, das er aber dennoch voller Stolz in seiner Hosentasche trug.

Die drei Freunde überquerten die Nette und bogen am neuen „Restaurant zum Stadtpark“ nach links in Richtung Königsdahlum ab, einen Ort, den die Bewohner des Ambergaues immer noch „Dahlum“ nannten, auch wenn er seit vielen Jahren diesen Namen nicht mehr trug. Nach einiger Zeit kamen sie an einem Teich vorbei, dem „Negenborn“, der deswegen so hieß, weil er angeblich von neun Quellen gespeist wurde. Sie blieben einen Moment stehen. Wilhelm blickte nach rechts, auf eine Reihe vereister Äcker, die von einem zugefrorenen Bach, dem „Sütter“, begrenzt wurden.

„Hier stand vor langer Zeit ein großes Dorf mit dem Namen Hachum“, erinnerte er. „Heute kann man nichts mehr davon erkennen, ich weiß darüber nur von meinen Eltern. Angeblich soll es manchmal nachts dort spuken, so hören manchmal die Leute aus Dahlum die Glocken der abgerissenen Kirche läuten.“

Die Jungen zogen weiter und wendeten sich am Ortseingang von Dahlum in die westliche Richtung, um die Bergränder des Tales zu erreichen. Zu ihrer Linken lag der Pfalzberg, auf dem früher einmal eine Pfalz der sächsischen Könige und Kaiser gestanden hatte, doch auch von dieser war nichts mehr zu erkennen, auf seinem Gipfel reckten lediglich einige Eichen und Buchen ihre kahlen Äste in den Winterhimmel. Sie durchschritten schließlich unter Mühen die Felder des Dorfes auf einem weitgehend zugeschneiten Feldweg; zur Linken sprangen plötzlich zwei Hasen auf, die den Jägern wohl vordem entronnen waren und es damit geschafft hatten, nicht als Festtagsbraten auf dem Tisch der Bockenemer zu enden. Nun nahm die Sonne und damit die Wärme zu, doch es entwickelte sich gleichzeitig ein leichter Wind, der die Freunde zwang, die Kragen ihrer Wolljacken hochzuschlagen.

Ein einsamer Bussard auf einem Apfelbaum schaute ihnen zu, wie sie längs des Weges kamen. Erst im letzten Augenblick flog er auf, als wolle er seine Energie sparen, die er kaum noch aufladen konnte, denn die Mäuse, nach denen er zu jagen trachtete, hatten ihre Gänge tief unter dem Schnee gegraben, für ihn unerreichbar.

Noch etwa eine halbe Stunde, und sie erreichten ihr Ziel, eine Anhöhe, von der aus sie ihre Schlitten über Wald- und Feldwege in das Tal starten konnten. Wilhelm und Walter saßen auf dem komfortablen Zweisitzer der Firma Stukenbrok, während Konrad den Ehrgeiz hatte, es ihnen mit dem selbstgebauten Schlitten seines Vaters gleich zu tun. Und das gelang ihm auch: unter Geschrei und Gejohle überholte er seine Freunde, stieß sie von ihrem Sitz und wälzte sich mit ihnen im Schnee. Mehrmals zogen sie ihre Schlitten wieder nach oben und freuten sich über die Geschwindigkeit, die sie ihnen entlocken konnten, wenn sie zu Tal glitten. Der von den Stangenhölzern stäubende Schnee schüttete sich direkt in ihre Gesichter und verlieh ihnen eine Farbe wie ein roter Schneewittchenapfel, doch sie nahmen dies nicht wahr und spürten es auch nicht als Kälteschmerz, in ihrer ganzen Freude und Kindlichkeit.

Am Mittag saßen sie zusammen unter dem Dach einer Hütte, welche die Holzfäller gebaut hatten, und verzehrten ihre Wurstbrote, die sie von zuhause mitgenommen hatten – traditionell belegt mit sehr fetter Wurst, wie sie im Ambergau üblicherweise im Winter zubereitet wurde. Walter schlug etwas vor: „Lasst uns doch noch einmal zum Dillsgraben gehen, vielleicht ist er jetzt zugefroren und wir können morgen noch einmal wiederkommen, um auf ihm zu schlittern.“

Die beiden anderen stimmten zu.

Alle standen auf, packten ein und zogen talwärts zum Horenstieg, einem steilen Weg, welcher von der Dahlumer Feldmark zum Ossenberg führte. Als es wieder aufwärts ging, schleppten sie die Schlitten hinauf. Die Anstrengung durchglühte ihre Gesichter, ohnehin schon gerötet, doch dies machte ihnen nichts aus.

Nach einiger Zeit erreichten sie die Kuppe des Berges und erblickten die Dillsburg, ein Sommerhaus und Jagdsitz eines Bockenemer Fabrikanten, welcher Turmuhren herstellte und weltweit vertrieb. Das Hauptgebäude, die „Villa“, ähnelte einem winzigen Schlösschen und wurde gekrönt von einem Turm mit Uhr, der freundlich in die Gegend schaute. Um dieses herum scharten sich einige niedrige Nebengebäude, alles begrenzte ein weitläufiger, schneebepelzter Zaun. Eisschichten und weißer, rieselnder Schneestaub bedeckten die Gebäude, denn die Dillsburg wurde nur von Frühjahr bis Herbst bewohnt; zum Winter kamen Bedienstete, die die Möbel mit weißen Tüchern überzogen und die Türen der Gebäude mit schweren Eisenschlössern sicherten.

Doch zu dieser Stunde erschien die Dillsburg als ein weißer Palast, glitzernd und mit Eiskristallen überzogen. Neben der Dillsburg lag der Dillsgraben, der ihr den Namen gegeben hatte.

Die Freunde gingen auf ihn zu und verhielten an seinem Rand. Auch sie, die ihn kannten, wurden immer wieder von seinem Anblick überwältigt. Kein länglicher Graben lag auf dem Gipfel des Berges, wie man dem Namen nach erwarten würde, sondern ein riesiges kreisrundes Loch, ein Krater, weit mehr als hundert Schritt im Durchmesser. Der Dillsgraben war ein tiefer Erdeinsturz aus uralter Zeit, unter ihm musste sich einst ein geheimnisvoller Hohlraum befunden haben. Auf dem Kratergrund erblickte man einen ebenfalls kreisrunden See, der sich nun mit Eis bedeckt hatte. Offensichtlich wurde er von einer Quelle gespeist, deren Eiskaskaden in den See hineinragten. Doch von beunruhigender Steilheit waren die Ränder des Trichters, die man mit Büschen und Stangenhölzern von Buchen und Eichen bepflanzt hatte. Ein einziger kleiner Weg, bei dem man jedoch einen Fuß vor den anderen setzen musste, führte an den Rand des Sees und wurde fast nur von den Anglern begangen.

Die Jungen versuchten, den Anfang des Weges auszumachen, was schwierig war, denn der Schnee hatte ihn völlig zugedeckt. Doch Walter Brinkmann meinte, ihn gefunden zu haben und winkte seinen Freunden. Diese ließen die Schlitten stehen und wagten sich in den Trichter hinein. Langsam tasteten sie sich den Weg hinab und umklammerten mit den Händen die Zweige der Büsche und Bäume, wenn es möglich war, Meter für Meter gewinnend. So dauerte es seine Zeit, bis sie den See erreichten.

Das Eis auf dem See sah nicht gut aus.

Es fanden sich zwar keine offenen Stellen, doch mehrere blasse Kreisflächen durchsetzten es und gaben ihm eine uneinheitliche Struktur.

„Das Eis sieht so aus, als hätte sich unter der ersten Schicht der Wasserspiegel abgesenkt“, bemerkte Wilhelm. „Viel zu gefährlich, um auf ihm zu schlittern. Wir sollten auch nicht die Ränder betreten, denn das Wasser wird sofort tief.“ Einen Moment setzten sich die Freunde, bis sie schließlich wahrnahmen, dass es dunkler wurde. Vor die Sonne hatten sich plötzlich graue Wolken geschoben, der Wind nahm jetzt ständig zu.

„Lasst uns sofort wieder nach oben gehen, bevor das Wetter schlecht wird“, mahnte Konrad und stieg den Weg hinauf. Nach drei Schritten rutschte er aus und fiel. Sein Körper schlitterte bis zum See zurück, denn unter der dünnen pulverigen Schneeschicht befand sich eine glatte, harte Eisschicht, die sich wohl bei der letzten Tauperiode gebildet hatte. Davon konnten die Freunde beim Abstieg nichts merken, weil sie sich mit den Händen festgehalten hatten.

„So geht es nicht, wir müssen uns etwas Neues überlegen. Einer von uns geht voran und hält sich mit den Händen fest, wie beim Abstieg. Die anderen bleiben dicht dahinter, fassen mit einer Hand den Vordermann an den Hosenbund und versuchen, mit der anderen Hand die Zweige zu greifen“, rief Wilhelm, der größte und schwerste der Gruppe, packte nach einem kleinen Baumstamm und zog sich hoch. Die Füße querstellend, stieg er vorsichtig bergan, die anderen folgten. Nach einer Viertelstunde hatten sie die Hälfte des Hanges erreicht, verschwitzt und nach Luft ringend. Zu beiden Seiten des Weges, bergaufwärts, hatte man im Herbst den Bewuchs entfernt, um ihn zu verbreitern. Hier konnte niemand weiterkommen. Der ständig zunehmende Wind fegte überdies die dünne Schneedecke frei, das blanke Eis freilegend, das ihnen spiegelnd und bösartig vorkam, ein Weiterkommen versagend.

„Es geht nur noch rückwärts, haltet euch fest, legt euch hin und lasst euch nach unten gleiten, uns wird schon etwas einfallen.“

Einen Moment später saßen sie wieder am Ufer des Sees, schöpften Luft und überlegten, wie sie unter diesen Umständen den Rand des Dillsgrabens erreichen konnten. Inzwischen hatte leichter Schneefall eingesetzt, beruhigend und doch irgendwie trügerisch, konnte er doch ein Vorbote weitaus schlimmeren Wetters sein. Die Dunkelheit hatte nun sehr schnell zugenommen, doch der helle Schnee ließ immer noch eine gewisse Orientierung zu. „Wir können nur nach oben kommen, wenn wir uns eine Stelle suchen, die besonders stark bewachsen ist“, ließ Konrad vernehmen. „Alle müssen sich auf den Bauch legen und versuchen, mit Händen und Füßen nach oben zu kommen. Wir sollten auch wieder dicht zusammenbleiben, falls jemand zurück rutscht. Einen Moment Pause brauchen wir aber, damit wir unsere Kräfte sammeln können.“

So saßen die Freunde zusammen, mitten im Winter, am Ufer eines abgelegenen Sees, der unwirtlich und böse zu ihnen schaute, als könne er sich nicht entschließen, ob er sie verschlingen oder entlassen wolle. Das Schneetreiben nahm zu. Die Flocken, jetzt groß und feucht, behinderten immer mehr die Sicht. Walter stand auf. „Wenn wir jetzt nicht aufstehen, sind wir morgen erfroren.“ Langsam kamen auch die beiden anderen auf die Beine.

In diesem Moment hörte man aus der Ferne ein Grollen, vom Harz her blinkte ein kurzer Wetterschein, der Wind steigerte sich in der Weise, dass die Schneeflocken eine Art wechselnder Vorhänge bildeten, welche die Landschaft und auch die kleine Menschengruppe am Rand des Dillsgrabens durchwaberten.

Walter musste jetzt an die Geschichten denken, die er von den Eltern und aus der Schule erfahren hatte. War es nicht so, dass es den sagenhaften „Hass-“ oder „Hastjäger“ gab, den bösen Geist des Ambergaues? Hatte dieser nicht die Angewohnheit, in den „Zwölften“, den Nächten zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest, mit seiner unheimlichen Kriegerschar über den Horenstieg, den Weg zwischen Dahlum und dem Dillsgraben hinweg zu sausen und alles auszulöschen, welches ihm im Weg stand?

Sollten er und seine Freunde jetzt dessen Opfer sein?

Immer schwärzer wurde der Himmel. Die Freunde machten es nun so, wie es Konrad vorgeschlagen hatte. Nach elenden Mühen, die ihre Körperlichkeit bis an den Rand der Erschöpfung beansprucht hatten, erreichten sie den Rand des Dillsgrabens. Genau in diesem Moment erreichte der Sturm seinen Höhepunkt, schnaubte ihnen die Schneewolken in die Gesichter, tobend und dröhnend. Die Dillsburg lag jetzt wieder vor ihnen, doch sie wirkte wie ein unheimlicher Schattenriss, als wäre sie ein Geisterschloss. Sie griffen sich ihre Schlitten und stiegen den langen Weg nach Bockenem hinab, müde und erlöst. Doch diesmal kam er ihnen vor wie eine weite Reise durch die Finsternis, nahm kein Ende und forderte sie auf das Äußerste heraus. Nach langer Zeit schien es ihnen so, als würden ihnen Sterne erscheinen, durch Wind und Wolken hindurch.

Es waren keine Sterne.

Es waren die Petroleumlampen ihrer Eltern und Nachbarn, die sich aufgemacht hatten, um nach den Kindern zu suchen. Wilhelm lief weinend auf seinen Vater zu, der ihn umarmte. Konrad und Walter taten ihnen gleich, doch Konrad, der einen mürrischen Vater besaß, musste noch eine Ohrfeige ertragen, als er keine richtige Antwort auf die Frage geben konnte, warum er so lange unterwegs gewesen sei. Als Walter in seine Hosentasche fasste, bemerkte er, dass sein Taschenmesser nicht mehr da war.

So gingen drei Kinder mitten im Winter verloren und wurden doch gefunden. Die Menschen zogen sich in ihre Häuser zurück, löschten ihre Petroleumlampen und ließen die Stadt in friedlicher Dunkelheit versinken.

ALRUN

Ambergau, im Frühjahr 13 nach Christi Geburt

Langsam löste sich die Dunkelheit auf und wandelte sich zu einem Frühlingsmorgen, wie er manchmal am Ende des Monats April zu erleben ist.

Der Nebel erschien zunächst als eine breite, zartweiße Masse, die sich in der Flussniederung sammelte, um dann den Berg hinaufzusteigen. Der Fluss selbst war weit über seine Ränder getreten. Die Schneeschmelze im nahen Gebirge hatte ihn diesmal überreichlich mit Wasser versorgt, sodass seine Auen mit dem frischen, flutenden Wasser so hoch angefüllt waren, dass sie eine Kette von Seen bildeten, welche von den Bergen bis weit in die Täler reichten. Die Erlen und Weiden in Ufernähe ragten manchmal nur noch mit den Spitzen über das Wasser, wobei die Spitzen der Weiden mit leuchtenden, gelben Blütenkätzchen besetzt waren.

Allmählich traten aus dem Nebel die Langhäuser der Cherusker, eines germanischen Stammes, hervor, zunächst als Schemen, dann auch körperlich wahrnehmbar. Die Siedlung, dessen Oberhaupt der Sippenführer Hadebrand war, lag auf einem Hang über dem Ufer des Flusses und erstreckte sich nur über eine geringe Fläche. Sie bestand im Wesentlichen aus fünf Langhäusern, die versetzt gebaut und von Westen nach Osten ausgerichtet waren. Um die Häuser reihten sich andere kleine Gebäude: Schuppen für Gerätschaften und Tierfutter, Abtritt, Kleinställe, Speicher für Hausrat, Kleidung und Lebensmittel. Die Speicher für die Lebensmittel – das wichtigste Lebensmittel war Getreide – standen auf Stelzen, um den Angriff feindlicher Lebewesen, besonders Ratten und Mäuse, abzuwehren.

Dies alles zusammen bildete gewissermaßen ein kleines Dorf und war seinerseits von kleinen, mit Flechtzäunen umgrenzten Koppeln für das Vieh umgeben. Hinter diesen Koppeln schlossen sich im Kreis kleine, streifenförmige Äcker an, zu dieser Zeit noch keine Pflanzen tragend und trotz früher Bepflügung bereits dem Angriff von Unkräutern ausgesetzt. An die Äcker grenzte schließlich der Wald und bot den Bewohnern der Siedlung seine Früchte für die Ernährung ihrer Haustiere dar, so dominierten Eichen und Buchen, welche sich auf dem kalkhaltigen Boden der Gegend schon immer wohl fühlten und vielleicht in alten Zeiten die Menschen eingeladen hatten, hier zu siedeln, um ihnen ihre Früchte zu schenken und damit zu verbreiten.

Weiter draußen wurde der Wald wilder und richtete sich nicht mehr nach den Wünschen der Menschen. Die großen wilden Tiere, die Bären, Elche und Wölfe hassten die Menschen und wichen ihnen aus. Den Römern, die hier uneingeladen hereingekommen waren und nur die wenigen wilden Raubtiere ihrer Heimat kannten, waren sie unheimlich, die Cherusker haben bei ihren Festen oft darüber gelacht.

Der Winter war in diesem Jahr sehr hart gewesen. Die Cherusker – wie alle Germanen – hatten zwar gelernt, mit den Jahreszeiten umzugehen. So war es angebracht, schon bei der Ernte des Getreides darauf zu achten, die Körner so zu behandeln, dass sie den Angriff von Ungeziefer, Schimmel und anderen Unwägbarkeiten aushielten und die Lagerung über viele Monate überstanden. In diesem Sinn hatte sich der Kontakt mit den Römern als segensreich erwiesen: die alten Getreidesorten wie Emmer, Dinkel und Hirse konnten der Gerste mit ihren neuen Sorten nicht standhalten. Die Gerste konnte spät ausgesät und früh geerntet werden, das war in diesem Land mit seinen ausgeprägten Klimasprüngen während der Jahreszeiten am wichtigsten. Zum anderen ließen sich die Körner gut trocknen und überstanden die Zeit der Lagerung besser als die alten Sorten.

Anders war es bei dem Vieh. Hier kam es viel mehr als beim Getreide darauf an, den Bestand über den Winter zu sichern. Das Milchvieh, die Kühe und Ziegen, sind die Lebensretter über den Winter und müssen wie Familienmitglieder in das Haus aufgenommen werden. Die täglich abgenommene Milch mit dem frisch gemahlenen Getreide sind Frühstück, Mittag- und Abendessen zugleich und sichern die Ernährung der Familien in der kalten Jahreszeit. Also brauchen die Milch spendenden Tiere den Stall, die ständige Pflege und Beobachtung, denn wenn das Milchvieh krank wird, ist auch die Gesundheit der Menschen im Winter gefährdet. Aus diesem Grund musste für das Milchvieh reichliches und gutes Winterfutter in den Speichern vorgehalten werden.

Auch die Pferde haben Vorrechte, sie sind Geschenke der Götter, werden nur aus besonderen Anlässen und als Opfer geschlachtet und teilen sonst die Wohnung der Menschen. In den Langhäusern haben sie eigene abgesperrte Stallflächen und werden bei ruhigem Winterwetter auf den kleinen Koppeln bewegt und geritten – eine willkommene Abwechslung für Mensch und Tier während der langen Winterzeit. Besonders die Pferde helfen den Menschen bei ihrer Feldarbeit, sind ihnen eine wichtigere Hilfe als die Ochsen und verschaffen ihnen die Bewegungsfreiheit, die sie zu Fuß nicht erlangen können.

Für die anderen Huftiere, besonders die Schweine, galt: bis zur Schlachtreife hüten und füttern, bis sie dick und fett geworden sind, dann im Spätherbst schlachten und zusehen, dass Fleisch und Fett sich bis zum nächsten Sommer halten. Eber und Sauen und ein Teil der Schafe müssen für die Nachzucht behalten und durchgefüttert werden. Allein dem Geflügel bleibt noch eine Galgenfrist. Es ist die Notreserve an Frischfleisch für den Winter und den Frühling und wird je nach Bedarf geschlachtet. Zum Haltbarmachen der Fleischstücke hilft der Rauch, welcher das Langhaus ohnehin im Winter durchdringt, nicht immer zur Freude seiner Bewohner. So befindet sich oberhalb des Herdfeuers eine Reihe von Stangen, von welchen die klein geschnittenen Fleischstücke aus den Schlachtungen herabhängen, um den Speiseplan während des Winters anzureichern.

Die Götter haben in der näheren Umgebung aus ein paar Quellen das Salz aus dem Boden sprudeln lassen und damit den Menschen eine weitere Möglichkeit gegeben, das Fleisch über den Winter haltbar zu machen: eingelegt in Salzlauge, die über den Sommer durch Verdunsten des Wassers gehaltvoller geworden ist, halten sich Fleisch und Fett in großen Tonkrügen über mehrere Monate.

Doch der Stichtag ist die Wintersonnenwende: bis dahin reichen die Vorräte immer, um wie zu den anderen Jahreszeiten leben zu können. Nach dieser Sonnenwende hängt es allein von den Göttern ab, ob sie die Menschen bis zum nächsten Sommer leben lassen oder ihnen Opfer abverlangen, wenn die Vorräte zu Ende gehen. Der Winter, besonders der Spätwinter, ist auch die Zeit der Krankheiten und des Todes. Viele alte Menschen, die schwächeren Kleinkinder und ein Teil des Viehes erreichen das Frühjahr nicht mehr.

Die Menschen von der Siedlung am Hang verehrten an erster Stelle ihren Himmelsgott, den mächtigen Wotan, welcher ihnen Fruchtbarkeit für ihre Felder verschaffte.

Wotan, Herr der Stürme, Lenker der Wolken und des Regens, hatte die Gewohnheit, seinen Wohnsitz nach der Wintersonnenwende vom Westen nach Osten zu verlagern und sich nach dem Herumstreifen in der Welt der Menschen auf dem großen Gipfel im Gebirge niederzulassen, von Schnee und Einsamkeit umhüllt. In der ersten Woche nach der Wintersonnenwende blieben die Menschen also in ihren Häusern, den über ihnen im Sturm dahinjagenden Gott fürchtend, dessen Anwesenheit sie zu anderen Jahreszeiten im Gebet erflehten, damit die Äcker üppige Frucht trugen und das Vieh reichlich Milch, Wolle und Fleisch spendete.

Mittlerweile war die Sonne emporgestiegen und begann, den Morgennebel zu durchglühen, sodass ein vielfältiges Glitzern vieler Millionen Tautröpfchen den Beginn eines neuen Frühlingstages anzeigte. Es war so gut wie windstill, sodass die nackte menschliche Haut die Wärme der Sonne durch den Nebel hindurch zwar nicht spüren, aber doch erahnen konnte.

Alrun, Tochter des Hadebrand, trat durch den Fellvorhang des Langhauses und ging auf den Hof. Ein Blick in den Himmel zeigte ihr, dass heute auf etwas zu hoffen war, nach dem sie sich seit Wochen sehnte: ein wolkenfreier, sonniger Frühlingstag. Sofort wanderte ihr Blick in die Weite, um die Umgebung und ihre Veränderungen wahrzunehmen.

Alles war wie sonst.

Auf dem anderen Ufer des Flusses lagen die Siedlungen von Dalsen und Bokenum, die wohl Nachbarn waren, aber doch wieder nicht, weil es allein vom Fluss abhing, ob sie zu erreichen waren. Zur Linken öffnete sich der Blick zu weiteren Siedlungen am Hang, bewohnt von Siedlern, welche ebenso wie die Leute ihres Vaters Hadebrand den üppigen, fruchtbaren Boden des Tales zu schätzen wussten, darunter viele Verwandte. Zur Rechten lag die Siedlung im Tal. Ihre Bewohner mussten mehr als die anderen mit dem Fluss und seinen manchmal unberechenbaren Überflutungen kämpfen, sie nahmen das in Kauf, weil das saftige Gras der Auen dem Vieh üppige und nahrhafte Nahrung sicherte. Doch es war nicht selten, dass die Bewohner wegen des Hochwassers flüchten und für kurze Zeit Zuflucht bei der Sippe von Hadebrand suchen mussten.

Der erwachende Morgen zeigte sich jetzt auch durch die Rufe und Laute von Mensch und Vieh. Das Morgenkonzert der Vögel, die frühesten Anzeichen des beginnenden Tages, wurde immer mehr übertönt und wich einem geschäftigen Geräuschteppich, den ab und zu ein Hahnenschrei oder das Muhen der Rinder unterbrach.

Alrun stellte sich auf die Zehenspitzen, streckte ihren Körper durch und reckte ihre Arme in die Höhe, um sich von der frischen Luft durchfluten zu lassen. Der Gestank im Langhaus war jetzt, nach der langen Winterzeit, nahezu unerträglich. Im Winter selbst deckte der Rauch, an dessen beißenden, derben Geruch man sich einigermaßen gewöhnt hatte, wenigstens gnädig die anderen üblen Gerüche zu, jetzt aber, nachdem nicht mehr mit ständigem, offenem Feuer geheizt wurde, drangen die Ausdünstungen von Mensch und Tier aggressiv in ihre Nase.

Ein weiteres unangenehmes Kapitel war das Ungeziefer. Niemals war man vor ihm ganz sicher und musste manchen Flohstich in Kauf nehmen. Vor den Wanzen, welche sich heimtückisch von der Decke auf die Schlafenden fallen ließen, schützte man sich, indem man möglichst nah am Feuer schlief und sich mit Fellen und Decken zudeckte, aber auch das gelang nicht immer.

Sie genoss den erdigen, feuchten Geruch der erst kürzlich gepflügten Ackerkrume und sog ihn mit tiefen Zügen in ihre Lungen ein.

Spontan beschloss sie, zum Fluss hinabzugehen, um zu schauen, wie sich der Flussverlauf in den letzten Tagen geändert hatte.

Ein Anflug von schlechtem Gewissen griff nach ihr, denn mit ihren sechzehn Jahren war sie schon lange in die üblichen Arbeiten der Sippe in Hof, Haus und Acker eingebunden und hatte normalerweise ab Sonnenaufgang mit den anderen alle Tätigkeiten zu verrichten, die je nach Jahreszeit anstanden. Sie verscheuchte ihn mit dem Gedanken an das längst fällige Bad, welches sie vielleicht im Fluss zu nehmen gedachte, denn Alrun war reinlich und es war ihr unangenehm, dass der Gestank, welcher aus dem Fellvorhang des Langhauses quoll, möglicherweise auch auf ihrer Haut wahrzunehmen war.

Nach kurzer Zeit erreichte sie eine kleine Bucht, welche sich dadurch gebildet hatte, dass ein Bach südlich der Siedlung in den Fluss mündete. Hier gab es eine Graskante mit etwas höher wachsenden Weiden und Erlen, durchwuchert von Gebüsch oberhalb grober Kiesel.

Die Fließgeschwindigkeit des Wassers war noch immer hoch, aber in der Bucht nahm sie ab und die noch geringe Tiefe des Flussbettes erlaubte es ihr, sich in das Wasser hinabgleiten zu lassen, ohne in die Gefahr zu kommen, abgetrieben zu werden. Ihre „Ersatzamme“ und Lehrerin, die von allen geachtete Seherin Ermgard, hatte ihr zwar schon frühzeitig das Schwimmen beigebracht, doch gleichzeitig mit der Warnung: „Alrun, der Fluss ist im Frühjahr unberechenbar. Auch wenn du schwimmen kannst, wird er dich bei starker Strömung mitreißen, und du wirst es nicht überleben, wenn es die Götter nicht anders bestimmt haben.“

Zunächst setzte sich Alrun auf die Graskante und schaute in die Richtung des fernen Gebirges, des Ursprunges und der Heimat des Flusses. Wirbelnde Hölzer und Pflanzenteile, manche ihr unbekannt, weil es die Pflanzen, zu denen sie gehörten, im Tal nicht gab, bildeten eine Ordnung, die doch keine war, weil sie zwar manchmal eine dahinfließende Reihe geordneter Tanzgruppen bildeten, um jedoch im nächsten Moment zu einem anarchistischen Haufen über- und untereinander her fallenden Teile zu zerfallen.

Ein kurzer Blick in die jetzt schon blendende Sonne vollendete die Harmonie zwischen dem Anblick von Gestirn und Fluss und verschaffte ihr jenes Gefühl von Freude, wie es nur Menschen erleben, wenn sie den Frühling noch nicht oft in solch idealer Weise erlebt haben, wie es nun Alrun geschah.

Kurz entschlossen streifte sie ihre Kleider ab. Der wollene Mantel, über der Schulter mit einer Fibel geschlossen, bedurfte eines kurzen Handgriffes, das leinene Hemd, einer römischen Tunika ähnlich und ihr wohl auch nachempfunden, musste nur über Kopf und Schultern gezogen werden.

Beim Eintauchen in das eiskalte Wasser blieb der Schock nicht aus, hatte aber keine bleibende Wirkung. Alrun war nicht sonderlich kälteempfindlich, das durfte eine cheruskische Germanin auch nicht sein. Die Römer waren zwar traditionell ebenfalls leicht angezogen, froren aber ständig und es nützte ihnen auch nicht viel und war auch nicht anhaltend, dass die meisten Kastelle auf Anweisung der kaiserlichen Bürokratie über warme Bäder verfügten – sicher eine sinnvolle hygienische Maßnahme, die aber längst nicht zur Folge hatte, dass aus den durch Sonne und Lufttemperatur verwöhnten Südeuropäern abgehärtete Germanen wurden, die sich über Jahrhunderte an das Klima des Landes gewöhnt hatten.

Das Wasser kribbelte und biss in ihre Haut, die sich nach ein paar Momenten beruhigte, doch seine bleierne Kälte fuhr sofort in ihre Muskeln und Gelenke. Zum Ausgleich breitete sie die Arme aus und schwamm mit kräftigen Zügen dicht am Ufer entlang, bis sie diese kaum noch spürte.

Das gurgelnde und schwappende Geräusch des Flusses drang in ihre Sinne und machte sie glücklich, weil sie die den nahenden Sommer erahnte, der ihr ausgiebigere und wärmere Badefreuden versprach. Nach etwas mehr als fünf Minuten gewann jedoch die Kälte endgültig die Oberhand, Alrun schwamm zum Ufer und stieg aus dem Wasser.

Ihr nackter Körper hatte nichts mit ihrem Namen „Alrun – die Elfengleiche“ gemein. Sie war groß – mehr als einen Meter und sechzig – dabei aber schlank und mit muskulösen Armen und Beinen ausgestattet. Ihre weiblichen Formen ließen nichts zu wünschen übrig, die Brüste waren voll und fest und der gerade, doch schmiegsame Rücken, in dessen Mitte jetzt eine Rinne kalten Wassers hinunter rieselte, mündete in seine von der Natur gegebenen Wölbungen, ansehnlich und verführerisch anzuschauen. Die blonden Haare, jetzt von Wasser getränkt, fielen ihr über die Schultern, sodass sie geradezu den Eindruck einer Wassernixe oder einer Meerjungfrau hinterließ.

Sie stieg mit ihren nackten Füßen vorsichtig über die Kiesel und setzte sich auf ihre Kleider. Den Körper nach vorn beugend umfasste sie ihre Knie, um ihren Rücken und ihre Haare von der emporsteigenden Sonne trocknen zu lassen.

Was sie nicht wusste: sie wurde beobachtet.

Die beiden römischen Sklaven der Hadebrandsippe, Marcus und Dacius, waren schon im Morgengrauen mit drei Mutterschafen und ihren Lämmern vom Hof zu der Talsiedlung gezogen, um sie gegen andere Schafe zu tauschen. Dies war ein Vorgang, welcher sich jedes Jahr wiederholte; die kleine Herde vom Hof brauchte eine Blutauffrischung, um unerwünschte Inzucht zu vermeiden, die sich auf die Dauer in Anfälligkeiten und Krankheiten der Tiere niederschlug, wie es die Cherusker aus Erfahrung wussten. Hadebrand hatte sie vorher ermahnt, gleichwertige Tiere mit der gleichen Anzahl von Lämmern einzutauschen.

Auch wenn die Bewohner der Talsiedlung mit der Hadebrandsippe verwandt waren, konnte man sich niemals sicher sein, bei solchen Gelegenheiten nicht betrogen zu werden.

Marcus und Dacius hatten in dieser Beziehung ein gutes Gefühl. Die Mutterschafe, die sie eingetauscht hatten, waren kräftig – fett konnten sie wegen des jetzt noch mangelnden Nahrungsangebotes an frischem Gras noch nicht sein – und die Lämmer machten von Größe und Beweglichkeit her einen ordentlichen Eindruck.

So waren sie mit der kleinen Herde aus dem Tal heraufgestiegen, um sich auf den Weg zum Hof zu machen. Die auch für sie überraschende Wetterbesserung wirkte sich ebenfalls auf ihr Gemüt aus, sodass sie sich in manche Gespräche vertieft hatten, bevor sie die im Fluss badende Frau wahrnahmen. Sofort stutzten sie, hielten die Tiere an und überlegten, wie sie sich jetzt verhalten sollten.

„Das Mädchen sieht so aus, wie eines, das wir nie bekommen werden. Lass uns etwas zurückgehen, unter den Bäumen dort in der Mulde links neben dem Weg lagern und sie beobachten, dann haben wir wenigstens etwas für unsere Phantasie.“

„Dacius, denk bitte daran, das ist Alrun, die Tochter von Hadebrand, unserem Gefängnismeister. Wenn er erfährt, dass wir seine Tochter nackt beobachtet haben, könnte das üble Folgen für uns haben. Wir wissen auch nicht, was er von seiner Tochter zu hören bekommt, wenn sie merkt, dass wir sie gesehen haben.“

In dieser Weise ging das Gespräch zwischen beiden hin und her, bis sie sich darauf einigten, langsam weiterzugehen und den Schafen einen Tritt zu verpassen, damit sie blökten, um auf solche Weise Alrun auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen und ihr Gelegenheit zu geben, sich anzukleiden und zu verschwinden.

Als Alrun das Blöken der Schafe hörte, drehte sie sich um und nahm die Erscheinung der beiden römischen Söldner wahr, des hoch gewachsenen rotblonden Galliers und seines kleinen, schwarzhaarigen Partners, aus dem fernen Pannonien stammend.

Sofort verschwand sie im Gebüsch, kleidete sich an und begab sich in aller Ruhe auf den Weg zur Siedlung. Als sie den beiden Römern mit ihren Schafen begegnete, grüßte sie freundlich und wurde ihrerseits mit einem leichten Kopfnicken und den zwar begehrlichen, aber achtungsvollen Blicken zweier junger Männer bedacht, was sie durchaus erfreute.

Besonders die hellblauen, lachenden Augen des „römischen Galliers“ hatten sie beeindruckt und brachten sie zum Nachdenken. Sie wusste plötzlich, dass sie diesen Tag wohl in ihrer Erinnerung behalten würde.

Langsam gingen die beiden Sklaven mit den Schafen weiter. Als sie den Hof erreichten, bogen sie nach links ab zu dem Schafstall neben den Langhäusern und sperrten die Schafe auf eine kleine Koppel. Sie wollten sie erst am nächsten Tag mit der übrigen Herde zusammenbringen, um sie langsam einzugewöhnen.

Der Schafstall war auch die Unterkunft von Marcus und Dacius. In einer Ecke hatten sie sich kleine Verschläge gebaut, ähnlich wie Alkoven, die sie mit Stroh angefüllt hatten, welches sie im Laufe des Winters mehrfach auswechselten. Darauf lagen sie gewöhnlich unter Fellen und Decken, so vielen, wie sie je nach der Temperatur brauchten. Auch bei sehr tiefen Wintertemperaturen kam es meist nicht dazu, dass sie froren. Der Schafstall war ausreichend isoliert, das Dach bestand aus dickem Stroh und die mit Lehm verputzten Flechtwände hatten durch die Auspolsterung mit trockenem Moos und Gras eine gute Wärmedämmung. Zusätzlich gaben die Tiere ihre Wärme ab. Unter dem Ungeziefer hatten sie sogar weniger zu leiden als die Bewohner der Langhäuser, weil sie nur zu zweit im Raum schliefen, und die Krabbeltiere, welche den Schafen Verdruss bereiteten, ihre menschlichen Körper normalerweise verschmähten. Zu Sklaven wurden die beiden römischen Söldner erst vor vier Jahren, nachdem der große Arminius die Römer in der Varusschlacht vernichtend geschlagen hatte. Als Mitglieder einer der Patrouillen, welche den beiden Flanken des römischen Heerzuges vorausgehen sollten, um mögliche Feinde aufzuspüren, wurden sie nach dem Beginn der Schlacht verstreut, gerieten hinter die germanischen Linien und hatten sich schließlich auch noch in dem für sie unbekannten und unübersichtlichem Gelände verirrt. Schließlich trafen sie ihrerseits auf eine Patrouille der Cherusker. Es kam zu einem Kampf, in dem alle Soldaten außer Marcus und Dacius getötet wurden. Beide wurden nur leicht verletzt und von den Germanen gefangen genommen.

Wochenlang hatten sie keine Klarheit über ihr Schicksal. Es sah nicht gut aus für sie, denn meistens hatten die Germanen gefangen genommene römische Soldaten, von denen es ohnehin nach der Varusschlacht nur wenige gab, für ihre Götter geopfert, obwohl die Germanen sonst kaum Menschenopfer kannten.

Vermutlich lag es an ihrer Stammeszugehörigkeit, dass sie am Leben blieben. Beide waren keine gebürtigen Römer.

Marcus, der Gallier, war keltischer Herkunft und gehörte also zu einem Volk, welches in der Nachbarschaft der Germanen lebte. Sein ursprünglicher Name lautete „Mannix“ und wurde bei seinem Eintritt in die römische Armee durch den Zenturio in „Marcus“ geändert, denn es war allgemein üblich, dass die Söldner aus Ländern außerhalb Roms während ihrer Soldatenzeit römische Namen bekamen.

Seine Heimatsippe lebte unweit von Vesontio, einem ehemaligen Stützpunkt von Julius Cäsar und hatte deshalb schon seit über fünfzig Jahren enge Berührung mit den Römern; so beherrschte Marcus die römische Sprache neben seiner keltischen Muttersprache seit seiner Kindheit fließend. Sein Vater war der Sippenälteste und hatte ihn bereits mit vierzehn Jahren zum römischen Militär geschickt. Nach seinem Willen sollte Marcus dort Karriere machen und im Anschluss daran als sein Nachfolger die Führung der Sippe übernehmen.

Im Gegensatz zu den Germanen besaßen die Kelten bereits eine weiter fortgeschrittene Kultur. Ihre Häuser waren sehr viel stabiler gebaut als die germanischen Langhäuser und mussten daher nicht ständig repariert und erneuert werden. Auch in der Schmiedekunst und Waffenherstellung waren sie den Germanen überlegen. Doch unübertroffen war ihre Fertigkeit im Weben von Stoffen. Die mit Pflanzenfarben gefärbten, bunt karierten Leinen- und Wollstoffe stellten einen selbst bei den Römern begehrten Exportartikel dar.

Trotzdem konnten die Römer in kurzer Zeit Gallien unterwerfen, während ihnen dies bei den kulturell und waffentechnisch weit einfacher aufgestellten Germanen nicht gelang. Zum einen lag es daran, dass das damals noch dünn besiedelte und mit seinen Wäldern und Sümpfen verkehrsmäßig noch wenig erschlossene Germanien dem römischen Militär schon aus räumlichen Gründen ein Fortkommen für seine Eroberungszüge äußerst schwierig machte. Zum anderen lag es an den Menschen, die freiheitsbewussten Germanen machten zwar gern Geschäfte mit den Römern, schätzten aber sonst ihre Unabhängigkeit. Vielleicht war es jedoch gerade die dichtere kulturelle Nähe zwischen Galliern und Römern, welche die Gallier bewog, sich mit ihnen zu arrangieren und anzupassen, statt Widerstand zu leisten.

Die keltische Sprache der Gallier unterschied sich völlig von der germanischen Sprache und hatte mit ihr so gut wie nichts gemein. Doch in eigenartiger Weise ähnelten sich die Religionen beider Völker außerordentlich: die keltischen Gottheiten Taranis, Teutates, Belenus und Belisama entsprachen teilweise genau den germanischen Gottheiten Donar, Wotan, Frigg und Tyr, auch das Priesterwesen und die Ausübung der Kulthandlungen war bei beiden Völkern ähnlich.

Dacius, der Pannonier, kam auf eine ganz andere Weise zum römischen Militär. Die Römer waren seit Jahrzehnten in einen Eroberungskampf mit den Völkern am nordöstlichen Rand des Imperiums verwickelt, der beiden Seiten eine erhebliche Anzahl an Opfern kostete, so auch der Sippe des Dacius. Zudem traten Todesfälle durch Krankheiten und Unterernährung durch den Krieg auf, sodass er seine Eltern und Verwandten fast vollständig verloren hatte und Zuflucht bei den Römern suchte, um sein Überleben zu sichern. Seinen richtigen Namen, der so ähnlich wie „Dobrwan“ lautete, konnte sowieso kein Fremder aussprechen, die Römer nannten ihn also „Dacius“ – den Dacier –, weil seine Sippe dem dacischen Volk angehörte, welches den Süden Pannoniens besiedelte.

Dacius sah völlig anders aus als Marcus. Er war klein, hatte fast schwarze Haare und eine bronzefarbene Haut. Ihn hätte man auch für einen Römer halten können. Doch seine Muttersprache war für die Römer und andere Völker völlig unverständlich, also konnte er sich mit seinen Kameraden nur in der römischen Sprache verständigen.

Nachdem die beiden Söldner in der Schlacht des Arminius gegen Varus gefangen genommen waren, blieben sie zunächst für eine kurze Zeit in Gefangenschaft, bis es zur Aufteilung der Beute zwischen den Cheruskern und den anderen verbündeten germanischen Stämmen kam.

Alle römischen Gefangenen wurden den Cheruskern zugesprochen. Hadebrand, der Vater von Alrun, hatte selbst an der Schlacht teilgenommen, blieb aber unverletzt, während zwei andere Mitglieder seiner Sippe schwer verletzt wurden und nach kurzer Zeit starben.

Aus diesem Grund wählte Hadebrand Marcus und Dacius als seine Sklaven aus, denn der Sippe fehlte es an Männern für die Arbeit. Hadebrand selbst hatte keine Söhne, weil seine Frau kurz nach der Geburt von Alrun, seiner einzigen Tochter, gestorben war.

Die Aufgaben der beiden Sklaven in der Siedlung bestanden hauptsächlich darin, die Ziegen, Schafe und Schweine zu versorgen, also in erster Linie zu füttern und zu hüten. Das Melken der Tiere nahmen gewöhnlich die Frauen der Siedlung vor, welche auch für das Melken und Füttern der Kühe zuständig waren. Ab und zu halfen die Sklaven den Männern auch bei handwerklichen Arbeiten, so den ständig erforderlichen Renovierungs- und Reparaturarbeiten an den Häusern und Zäunen.

Hadebrand stellte schnell fest, dass sich die beiden Sklaven – er nannte sie nur „die Römer“ – bei diesen Arbeiten außerordentlich geschickt anstellten, besonders Marcus, der hier von seiner keltischen Herkunft profitierte. Aus diesem Grund setzte er sie immer mehr statt der anderen Männer zu solchen Aufgaben ein.

Frühling – das ist ein grünendes Meer auf beiden Seiten des Flusses. Das Gras der Auen hebt sich aus dem Untergrund und streckt sich der Sonne entgegen, gekrönt von den gelben Blüten des Löwenzahns. Der Wald, in dem sich im Winter die Zweige der alten Eichen und Buchen bedrohlich und kahl zu allen Seiten streckten, nimmt ein sanftes Aussehen an und bedeckt sein Angesicht mit frischen Blättern. Der Fluss begrenzt sich auf sein gehöriges Bett, bereut seine winterlichen Unarten und schenkt den Menschen zum Ausgleich seine Fische, Muscheln und Krebse.

Doch gerade jetzt müssen die Menschen kämpfen. Das mit viel Mühe eingebrachte Saatgut muss verteidigt werden, ebenso die Nachzucht an Geflügel und Kleinvieh.

Die Äcker werden während der kritischen Zeit manchmal auch nachts bewacht, damit es nicht zum Verbiss durch Wildtiere kommt. Die Lämmer der Ziegen und Schafe und die Ferkel gehen tagsüber mit den Muttertieren mit, wenn die kleinen Herden gehütet werden. Nachts kommen das Kleinvieh und die Schweine in die Pferche. Nun passen die Hunde auf, welche immer frei auf dem Hof herumlaufen und den Angriff einzelner Bären und Wölfe auf das Vieh melden und verteidigen,

Die Hühner mit ihren Küken sind besonders gefährdet. Tagsüber bewegen sie sich in einem überdachten Freilauf, damit Habicht, Sperber und Kolkrabe keinen Zugriff haben. Nachts kommen sie in einen der jetzt leerstehenden Ställe in den Langhäusern. Trotzdem müssen Verluste hingenommen werden, meist durch Ratten und Marder.

Nur um die Gänse muss sich niemand kümmern: heldenmütig verteidigen die Elterntiere ihre Brut gegen Feinde.

Alruns Aufgabe bestand unter anderem darin, die Kühe morgens zur Weide zu bringen, sie abends zurückzutreiben, zu melken und in ihren Pferch zu sperren.

Häufig begegnete sie einem der beiden Sklaven mit ihren Herden. Vor dem Vorfall am Fluss hatte sie meist nur ein freundliches Grußwort mit den Hirten gewechselt, nun blieb sie immer öfter stehen, um ein Gespräch mit ihnen zu führen. Dabei kam ihr zugute, dass die Römer in den vier Jahren, die sie nun schon in der Siedlung zubrachten, die cheruskische Sprache perfekt gelernt hatten, obwohl sie untereinander nur römisch sprachen. Großes Interesse hatte sie natürlich an allem, was römisch war, denn die Wunderdinge an Silbergeräten, Schmuck und Gläsern aus römischer Fertigung, die sie schon gesehen hatte, machten sie neugierig. Sie fragte:

„Marcus, leben die Römer auch in solchen Häusern wie wir?“

„Die Römer trennen ihre Wohnhäuser und Ställe. Die Wohnhäuser sind meistens aus Steinen gebaut, die Ställe aus Holz, manchmal auch aus Stein.“

„Aus Stein? Wie kann man aus Steinen Häuser bauen?“

„Es gibt bei den Römern viel mehr verschiedene Berufe als bei euch, so auch den Beruf des Steinmetzes, der die Steine so zurichtet, dass man aus ihnen Häusern bauen kann. Auch der Zimmermann ist beispielsweise am Hausbau beteiligt, weil er den Balken eine quadratische Form gibt (hier musste Marcus ein römisches Wort verwenden, weil es kein entsprechendes Wort in der cheruskischen Sprache gab), die sie für den Hausbau besser verwendbar macht als eure Rundpfosten. Ihr kennt ja fast nur den Beruf des Schmiedes, der von der Landarbeit ausgenommen ist, sonst sind alle Cherusker Bauern und Krieger.“

„Wie sehen die Siedlungen der Römer aus?“

„Oft auch ähnlich wie bei euch. Doch es gibt Städte, Oppida, in denen die Römer dichter nebeneinander leben als ihr und Menschen vieler verschiedener Berufe das alles herstellen, über das du staunst. In diesen Oppida gibt es auch Tempel, Theater, Schänken und Bäder, in denen die Römer sich manchmal aufhalten, wenn sie nicht arbeiten. Auch die Menschen in Gallien, dem Land, aus dem ich komme, leben jetzt schon oft in solchen Städten.“

Alrun wunderte sich. Entweder man arbeitete oder schlief. Natürlich feierte man auch, aber wenn es eine Feier gab, dann feierten alle. Anders kannte sie es nicht.

„Wie groß ist denn ein Oppidum?“

„Ganz unterschiedlich. Die alten römischen Provinzen um das Mittelmeer herum besitzen teilweise auch schon große Städte, die aber nicht so groß sind wie Rom. In den neu eroberten Gebieten gibt es außer den Militärlagern meist nur kleine Städte, eher Stadtgründungen. Hier wird gehandelt, die Römer tauschen mit den Völkern, die sie unterworfen haben, ihre Waren gegen das, was sie für sich brauchen oder nach Rom bringen möchten. Manchmal wird auch mit Geld bezahlt.“

„Marcus, was ist Geld?“

Marcus erklärte Alrun, dass „Geld“ ein anderer Begriff für eine bestimmte Menge von Metall ist, die gewogen, in runde Stücke geteilt und mit einem „Siegel“ geprägt wird – für „Prägen“ und „Siegel“ gab es wieder kein cheruskisches Wort – damit man es leichter zum Tauschen verwenden konnte.

Bis Alrun dies begriff, dauerte es eine Weile.

Aber sofort ging sie zur nächsten Frage über: „Marcus, wie groß ist die Stadt Rom?“

Die Beantwortung dieser Frage war auch für Marcus schwierig, war er doch selbst nie in Rom gewesen und kannte nur die Beschreibungen der Legionäre.

„Du musst dir vorstellen, dass Rom so groß ist wie unser Tal, so weit, wie du schauen kannst. In diesem Tal leben so viele Menschen, wie es Cherusker gibt, alle Sippen zusammengezählt.“ Im ersten Moment wusste Alrun nicht, ob sie das glauben sollte. Sie drehte den Kopf zur Seite, um zu überlegen, blickte dann wieder zu Marcus, fragend und unschuldig.

Marcus blickte unsicher zurück. In diesem Moment verspürte er ein eigenartiges, sehnsuchtsvolles Gefühl, dass es sich um Verliebtsein handeln könnte, kam ihm nicht in den Sinn, denn solches hatte er bislang noch nicht erlebt.

Alrun lief mit den Kühen zur Siedlung zurück, ein Lied summend, manchmal zur untergehenden Sonne schauend. Sie freute sich über die Wärme, das gute Wetter, die gesunden und lebhaften Kühe mit ihren prallen Eutern, welche ihrerseits kaum erwarten konnten, gemolken zu werden. Einen Moment hielt sie inne und überlegte. Dass sie manchmal mit den Römern sprach, könnten vielleicht ihre Leute übelnehmen, aber wichtiger war doch, dass sie Antworten auf ihre Fragen erhielt, die sie von Kindheit an beschäftigten, seit der große Arminius die Römer aus dem Land vertrieben hatte. Die römische Sprache lernte sie durch die beiden Sklaven immer besser kennen, auch wenn sie sich aus solchen Wörtern wie „Vinum“ – Wein – keine Vorstellung machen konnte.

Als sie die Kühe in den Pferch getrieben hatte, kamen die anderen Frauen aus der Siedlung mit ihren Schemeln und Ledereimern und halfen ihr, die Kühe zu melken und die Milch in die Tongefäße zu füllen, welche sie vorher mit dem frischen Flusswasser ausgespült hatten.

Es folgte eine einfache Abendmahlzeit, bestehend aus Getreidegrütze, Milch und Frühlingskräutern wie Löwenzahn, Sauerampfer und Bärlauch, bevor Hadebrand sich erhob und damit den anderen Männern und Frauen der Siedlung das Signal gab, sich in ihre Häuser zurückzuziehen.

Alrun ging mit Hadebrand in das Haus ihrer Familie, schüttelte das Stroh ihres Schlafplatzes auf, zog ihre Kleidung aus, legte sich und wickelte sich in eine wollene Decke. Sofort schlief sie ein.

Der Mond stand am Himmel und verströmte sein mildes Licht, friedlich auf die Siedlung hinabschauend.

Alrun träumte.

Am nächsten Tag stand Ermgard, die Seherin, unerwartet auf dem Hof. Wie in jedem Jahr hatte sie in der letzten Aprilwoche die Siedlung allein verlassen, um sich mit Abgeordneten anderer Sippen zu treffen. Meist kam sie dann nach der ersten Maiwoche zurück, wie auch jetzt.

Ermgard, hochgewachsen und schlank wie Alrun, besaß schon graue Haare und stand in einem Alter zwischen vierzig und fünfzig Jahren. Sie stammte aus dem Süden, von einer Sippe, die bereits dicht bei den Chatten und Hermunduren, anderen germanischen Stämmen, gewohnt hatte. Vor fünfzehn Jahren war sie zu Hadebrands Sippe gekommen, weil ihre eigene Sippe durch Krankheiten und Kriege zwischen den Stämmen bis auf wenige Personen ausgelöscht war. Auch ihr Ehemann und ihr Kind hatten die damals grassierende Lungenerkrankung nicht überstanden.

Mit der Familie von Hadebrand verband sie eine weitläufige Verwandtschaft und sie wurde sofort in die Siedlung aufgenommen. Zu dieser Zeit erkrankte Alruns Mutter und starb, als Alrun erst ein halbes Jahr alt war. Da sich momentan weit und breit keine andere Mutter fand, die ein Kind säugte und als Amme dienen konnte, musste Alrun auf andere Art und Weise ernährt werden. Ermgard schaffte dies, indem sie frischer Ziegenmilch durch Erhitzen und Versetzen mit bestimmten pflanzlichen Substanzen gewisse Bestandteile entzog und sie so der Muttermilch ähnlicher machte. Auf diese Weise konnte Alrun prächtig gedeihen und wuchs wie ein normales Kind auf. Später nannte sie Ermgard manchmal ihre „Ersatzamme“, doch in Wirklichkeit hatte sich zwischen beiden allmählich eine Bindung entwickelt, wie sie zwischen Mutter und Tochter besteht.

Ermgard besaß auch sonst viele außerordentliche geistige und praktische Fähigkeiten. Bei den germanischen Stämmen, so ebenfalls bei den Cheruskern, gab es bestimmte Frauen, die man “Seherinnen“ nannte. Diese Frauen, meist älter und alleinstehend, erfuhren hohe Wertschätzung und wurden bei allen wichtigen Entscheidungen befragt. Bei solchen Entscheidungen, die dann doch letztlich allein von den Männern getroffen wurden, konnte es um vielerlei Dinge gehen. Häufig waren es wirtschaftliche Angelegenheiten, wie die Zeitpunkte von Aussaat und Ernte des Getreides oder Fragen über die Haltung des Viehes, manchmal ging es um menschliche Angelegenheiten, beispielsweise, ob ein Paar für eine Ehe oder ein Mann zum Sippenältesten geeignet war. Besonders in Kriegszeiten holten die Stämme den Rat der Seherinnen ein.

Zu dieser Zeit bestand noch Frieden zwischen den Stämmen, weil es Arminius geschafft hatte, die Stämme gegen die Römer zu einigen. Das war jedoch kein Normalzustand, denn sonst gehörten kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen zur Tagesordnung. Doch es bahnten sich allmählich wieder neue Auseinandersetzungen an, so zwischen den Cheruskern und den Chatten. Es lagen also Anzeichen vor, dass der Frieden des Arminius langsam zu Ende ging.

Ermgard hatte viele ihrer Fähigkeiten von ihrer Mutter übermittelt bekommen, die ebenfalls Seherin gewesen war. Überlebenswichtig für die Sippe des Hadebrand waren ihre Kenntnisse über die Wirkstoffe von Pflanzen und Mineralien und die Erfahrung, wie man diese ausfindig machte, aufbereitete und in Form von Tinkturen, Tees oder Salben zur Behandlung von kranken Menschen und Vieh verwendete.

Die Cherusker kannten keine eigene Schrift und waren deshalb für die Überlieferung ihrer Religion, ihrer Kultur, ihrer Vergangenheit und ihres praktischen Wissens auf die mündliche Weitergabe von Generation zu Generation angewiesen. Dabei stellte sich heraus, dass eine gewisse Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen sinnvoll war.