6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

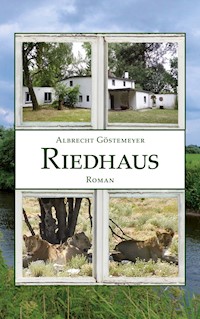

In der Leineniederung zwischen Hannover und Neustadt, einer Landschaft von herber Romantik, steht das Riedhaus. Es ist ein einfaches Gebäude, gedacht als Wohnhaus für Wochenenden und Ferienzeiten. Erbaut wurde es zwischen den beiden Weltkriegen von einer losen Gemeinschaft Hannoveraner Familien, die der Wandervogelbewegung nahestanden. Für die Kinder der Familien war es ein Freizeitparadies; sie nutzten es als Abenteuerspielplatz, erlebten hier ihre Kindheit und später ihre ersten Liebschaften. Doch das Haus und seine Umgebung bergen auch viele Geheimnisse, deren Ursprung sich nicht immer ergründen lässt. Im Mittelpunkt der Gemeinschaft stehen die beiden Freundinnen Friederike und Stefanie. Stefanie hat eine jüdische Großmutter, die im Riedhaus Ereignisse von erheblicher Dramatik durchlebt hat. Mit ihrem Freund Christoph zusammen besucht Stefanie in Namibia einen Bekannten aus der Gemeinschaft, der dorthin ausgewandert ist. Dort geschieht etwas, das Stefanies Leben einschneidend verändern wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Rettorf, Riedhaus, im April 1979

Hannover, im August 1986

Rettorf, im August 1626

München, im Sommer 1988

Rettorf, Riedhaus, im Herbst 1992

Hannover, im August 1995

Rettorf, Riedhaus, Samstag, Den 7. April 1945

Namibia, Farm Elisental, im August 1995

Hannover, im Oktober 1995

Rettorf, Riedhaus, im April 2009

RETTORF, RIEDHAUS, IM APRIL 1979

Einen Menschenknochen zu finden ist etwas Ungewöhnliches. Doch die Kinder merkten nicht, dass es sich bei dem schmutzig braunen Röhrenstück, das sie hier in einem Sandberg unter den Kiefern ausgebuddelt hatten, um etwas Menschliches handelte. Stefanie nahm es in die Hand, lachte, rannte triumphierend zum Haus zurück und rief:

„Da hat der alte Nolte wieder eines von seinen Schweinen vergraben! Wir können jetzt eine Schweinesuppe kochen!“

Die Jungen, allen voran Klaus und Nils, liefen ihr sofort hinterher; die Mädchen, Heike, Friederike und Claudia ließen sich Zeit, denn sie verstanden Langsamkeit auch als ein Zeichen der Zurückhaltung, so wie sie Mädchen im Alter um die zwölf Jahre im Verhältnis zu den Jungen brauchen. Doch die Neugier überwog. Zum Schluss saßen sie alle um den runden Steintisch vor dem Riedhaus und schauten sich an, was Stefanie da gerade gefunden hatte.

„Und was machen wir damit?“, fragte Christoph.

„Irgendwohin in den Müll!“, rief Hanno. „Der alte Nolte ist längst tot.“

Der alte Hinrich Nolte war der Nachbar vom Riedhaus gewesen und hatte einen Bauernhof bewirtschaftet, der ein paar Felder weiter am hohen Leineufer südlich neben dem Riedhaus lag. Weil die unfruchtbaren, sandigen und durch hochsteigendes Grundwasser zudem nassen Felder kaum ertragreichen Ackerbau erlaubten, hatte sich die Familie Nolte seit einem Jahrhundert auf den Anbau von Futterpflanzen wie Runkelrüben und die damit einhergehende Schweinehaltung verlegt. Diese Art von Landwirtschaft warf zwar kaum etwas ab, lohnte sich jedoch bei allgemeiner Nahrungsmittelknappheit, wie während der Weltkriege und in den späten Zwanzigern des 20. Jahrhunderts. Voraussetzung dafür war manchmal eine gewisse Bereitschaft zu halbkriminellem Tun, von den Behörden ohne Umschweife „Schwarzschlachten“ genannt. Davon hatte Hinrich Nolte in den vierziger Jahren reichlich Gebrauch gemacht. Die Knochen, die von dieser Tätigkeit übrig blieben, hatte er in den Sandböden der weiteren Umgebung vergraben, sodass deren Überreste manchmal zutage traten, wie es sich die Bauern von Rettorf erzählten.

Von der Familie Nolte selbst war nicht viel übrig geblieben. Hinrichs Töchter waren nach Heirat und Wegzug verstreut, sein letzter männlicher Nachfolger Helmut Nolte hatte fast alles Land verpachtet, wohnte in dem restlichen Teil des alten niedersächsischen Fachwerkhauses, welcher noch nicht verfallen war und frönte seiner Alkoholsucht.

Stefanie gehörte der Knochen, sie hatte ihn schließlich gefunden. Im Riedhaus gab es einen Glasschrank, in dem sich die Funde befanden, welche sich im Lauf der Zeit angesammelt hatten: Tonscherben, mit und ohne Muster, Pfeilspitzen und Klingen aus Stein und Feuerstein, manchmal sogar Bruchstücke aus grünlicher Bronze, wohl einstmals Gebrauchsgegenstände. Dieser Knochen konnte noch nicht so alt sein, dachte Steffi und legte ihn trotzdem hinein.

Das Riedhaus lag am Rand des Leinetals zwischen Hannover und Neustadt am Rübenberge. Die Leine hatte man bei den vielen Maßnahmen von Flussbegradigungen oft ausgenommen, so konnte sie nach ihrer Laune mäandern wie sie wollte, ihren Lauf verändern, Altarme erschaffen, Gegenden formen und Besiedlung erzeugen, so auch in Neustadt, Rettorf, Rickdorf und der Gegend, in der die Ururgroßeltern der Kinder das Riedhaus erbaut hatten. Irgendwie war die Leine ein konsequenter Fluss: sie sammelte sich zwar aus einer Vielzahl von Quellen in Thüringen und schob sich zunächst von Ost nach West, um sich dann aber strikt zu entscheiden, dem Norden zuzustreben. Weil die Leine flach ist, also schwer schiffbar, hat sie das Glück gehabt, dass sie weniger als andere Flüsse durch Schleusen und Deiche vergewaltigt wurde. Doch sie ist ein breites Gewässer und ihre Altarme sind überaus zahlreich und schufen über Jahrhunderte ein Landschaftsbild, welches von sandigen Böden, Streifen von Riedgras, sauren Wiesen und mit Kiefern bestandenen Höhenrücken geprägt ist.

Trotz allem hat das Land seit alter Zeit den Menschen etwas bedeutet. Der Reichtum an Fischen, Muscheln und Krebsen des Flusses und an Wild der großen Wälder um ihn herum muss sie wohl angezogen haben und die Möglichkeit, sich im Bereich des Hochlandes der Schleifen des Flusses anzusiedeln, brachte ein Stück Sicherheit.

Die Kinder machten sich einen Spaß daraus, die Sandböden zu durchwühlen und ihre Fantasie schweifen zu lassen, welche der vielen kleinen Stücke, die sie ausgruben, von Menschenhand stammen könnten. Eine Fundgrube von vielen war das Gelände des Noltehofes, denn die Familie Nolte war in der Vergangenheit ständig damit beschäftigt gewesen, Baupläne für neue Gebäude in die Tat umzusetzen, weil die alten Gebäude nicht mehr zu retten waren. So gab es eine Vielzahl von Kuhlen um den Hof herum. Zur Ausführung gelangten alle diese Pläne nicht. Ein paar Fundamentstreifen zeugten noch von diesen Absichten. Den Kindern war es egal; die verlassenen Baugruben im Sand waren ein perfekter Abenteuerspielplatz.

Als am frühen Abend Tante Else kam, hatten sie den Knochen vergessen.

Für die Aufsicht und Betreuung der Kinder genügte den Eltern Else Löbmann, eine üppige Witwe, die sich während der Wohnungsnot der vierziger Jahre, als Hannover zerstört war, im Haus eingerichtet hatte. Nach dem Tod ihres Mannes lebte sie von einer kleinen Rente und den Erträgen ihres Gartens, ihres Ackers und der Mast ihres einzigen Schweines. Sie besaß eine Alterslosigkeit, wie sie manchen Frauen zwischen vierzig und sechzig Jahren zu eigen ist.

Else hatte auch einen Hund, eine weiße Spitzhündin mit Namen „Hexe“, ihr absoluter Liebling, ihr fast genauso wichtig wie die Kinder. Der Spitz machte seinem Namen alle Ehre und bellte mit spitzen Lauten, wenn jemand weniger als hundert Meter dem Riedhaus nahe kam. Hanno hatte ihn mit Leckerlis abgerichtet. Auf das Kommando: „Hexe, wie machen die schlimmen Mädchen?“ legte der Hund sich sofort auf den Rücken und streckte die Beine in die Höhe. Else bekam das einmal mit und schimpfte die Kinder aus.

„Der arme Hund! Wat mokt ihr da für Döneken mit dem? Will ich nicht nochmal sehen!“

Das Lieblingsgericht der Kinder war Elses Kartoffelsalat. Dazu verwendete sie ihre schon lange eingekellerten Kartoffeln, aus denen manchmal Keime schossen, wie ein Ausdruck des sich nähernden Frühlings. Deren Geschmack hatte sich bereits vom erdigen, frischen zum halbsüßen, trüffelartigen Aroma gewandelt, die Kinder liebten ihn so. Else zerdrückte die gekochten Kartoffeln, sodass ein Brei mit eingestreuten Kartoffelstücken übrig blieb, fügte Brühe, ein paar Tropfen Essig und Zucker bei, das Gericht war fertig und die Kinder leckten sich die Lippen. Dazu gab es hartgekochte Eier und Scheiben von Elses Mettwurst.

„Hab euch Kartoffelsalat mitgebracht“, sagte Else.

„Danke!“ Die Kinder jubelten und machten sich über die Schüssel her.

Es wurde langsam dunkel, Kälte zog ein. Der April merkte an, dass es jetzt noch ratsam sei, abends zu heizen. Die Kinder packten Zeitungspapier und Anmachholz in die Öfen und überschichteten alles mit Holzscheiten und ein paar Kohlebriketts. Sie hatten zwei Öfen zu heizen, für das Jungen- und das Mädchenzimmer. Es waren Verrichtungen, die gleichsam automatisch funktionierten, denn sie hatten sich über die Jahre daran gewöhnt.

Die Öfen zündeten; das frische Kiefernholz warf Funken, Harz platzte, es roch nach winterlichem Holzfeuer, doch die Briketts mischten einen petroligen Geruch bei, der Steffi die Nase rümpfen ließ.

Später saßen sie noch im größeren Zimmer, dem Mädchenzimmer im Erdgeschoss. Die Jungen saßen auf Hockern, die Mädchen mit gekreuzten Beinen auf Kissen, die sie am Boden zu einem Oval platziert hatten. Sie erzählten durcheinander, wie eine Runde von Spatzen und ließen die Sonne als orangeroten Ball über der Leine untergehen.

Das Riedhaus hatte nur eine kurze Geschichte.

Die Ururgroßeltern der Kinder kamen aus Familien, die sich während der Wandervogelbewegung vor dem Ersten Weltkrieg zusammengetan hatten, um ihre Träume von Romantik und Weltabgeschiedenheit zu verwirklichen. Es war eine bunte Mischung verschiedener Stände, sehr ungewöhnlich zu dieser Zeit. Alle kamen aus Hannover und zu ihnen gehörten Arbeiter, Angestellte, auch Beamte und Freiberufler, eine Verquickung der Unterschicht mit dem Mittelstand. Nach oben hatte diese Verbrüderung ihre Grenzen; richtig Reiche gehörten nicht dazu, denn eines der Probleme des Reichtums ist, dass er den von ihm geschlagenen Menschen die Sehnsucht nach einfachen Dingen raubt. Im Fall des Riedhauses gestaltete es sich als Glücksfall, dass zwei Familien, die der Rechtsanwälte Bertram und Bartels, zeitgleich zur Wandervogelbewegung ihre Sehnsucht nach einer Landschaft mit weitgehend intakt erhaltener Gestalt entwickeln konnten. In dieser Zeit machten sie sich oft gemeinsam mit ihren Freunden auf, um in der Natur zu sein, zu Fuß oder zu Fahrrad und suchten nach einer solchen.

Die Leineniederung bei Rettorf in ihrer herben Romantik muss ihnen wohl aufgefallen sein. Irgendwann ist auch der Wunsch entstanden, dort ein Stück Land für ein Haus zu erwerben und damit die Nähe zu dieser Landschaft zu verfestigen und an die Nachkommen weiterzugeben, eine etwas dynastische Denkweise, doch durchaus wohlmeinend. Also hatte Friedrich Bertram, der Ururgroßvater von Steffi, im Jahr 1910 zehn Hektar Land, bezeichnet als „Weideland“ und „Wald“ von einem Schäfer namens Gerhard Harms erworben, so wies es das Grundbuch aus.

Auf diesem Land entstand das Riedhaus.

Es lag auf einer mit Büschen und Kiefern bewachsenen Anhöhe, die ein alter Arm der Leine wohl vor Jahrhunderten durch Sandaufschüttung geschaffen haben mochte.

Es war ein einfaches, doch stilvolles Haus. Die Wände hatte man außen und innen weiß gekalkt, so leuchtete es inmitten grüner Kiefern, Ginsterbüschen und Rasenflächen als ein freundliches Signal hervor. Weil es in die Jahre gekommen war, überzog es ein leichter Hauch von Moos.

Innen verteilten sich auf zwei Stockwerken die Wohn- und Schlafräume, im Erdgeschoss gab es noch eine Küche. Zwei mächtige, nebeneinanderliegende Waschbecken dienten gleichzeitig zum Waschen und zum Spülen der Töpfe und des Geschirrs. Das Wasser gewann man aus einer Handpumpe, welche die beiden Becken mit einem Holzstiel überragte. Gekocht wurde auf einem Eisenherd, den man mit Holz und Briketts beheizte.

Zum Haus kamen später Anbauten hinzu. In einem der Anbauten wohnte Else Löbmann, deren Küche ähnlich eingerichtet war wie die im Haupthaus und in einem zweiten Anbau befanden sich ein Keller, eine Dusche, deren Wasser man mit Propangas aufwärmen konnte und zwei Plumpsklos, eines für das Haupthaus und eines für Else.

Die Räume des Riedhauses waren nicht sehr hoch, nur etwas mehr als zwei Meter. Um Platz zu sparen, hatte man die Treppe zum Obergeschoss sehr schmal und steil gehalten, sodass sich bei ihrer Benutzung das Gefühl einstellte, eine Leiter zu erklimmen. Gerade das machte den Kindern Spaß. und so konnte man ab dem späten Nachmittag stets das Gejuchze und Gepolter wahrnehmen, wenn sie die Treppe hinauf und hinunter liefen. Dieser Zuschnitt der Räume erzeugte eine gewisse Heimeligkeit, welche die Kinder schätzten, denn auf diese Weise hatten sie das Gefühl, sich in einer Höhle zu befinden. Dagegen hatten die Erbauer die Fenster der Räume, die genau in südwestliche Richtung zeigten, sehr großflächig bemessen, um Licht und Sonne hinein zu geleiten, ganz im Sinne der damaligen Lebensreformbewegungen, den Anthroposophen und vielen anderen Gemeinschaften, zu denen in gewisser Weise auch der Wandervogel zählte. Allen war gemein, dass sie den Wunsch hatten, die plüschige Wohnkultur und die geistige Dunkelheit des wilhelminischen Zeitalters zu überwinden.

Die Betten in den Zimmern, sehr einfach, doch in einem Stil gehalten, der ihre selbst gezimmerte Herkunft freundlich betonte, waren zum Teil übereinander angeordnet und gruppierten sich so, dass sie mit Sicherheitsabstand zu den knisternden und dampfenden Öfen standen.

Doch gerade die Lage der Fenster ließ Christoph nicht einschlafen. Ein üppiger und mit seinem Schein die Wolken umarmender Vollmond stahl sich herein. Seine Helligkeit schickte sich an, seine Träume zu verjagen, und so zog er die Vorhänge zu. Eine Weile lag er noch wach und überlegte. Merkwürdig war, dass alle hier im Haus fast das gleiche Alter hatten, der größte Altersunterschied betrug drei Jahre. Hanno war mit seinen fünfzehn Jahren der Älteste. Vielleicht lag das daran, dass auch die Urgroßeltern, die das Riedhaus erbaut hatten, damals ungefähr gleichaltrig gewesen waren, und dies hatte sich zufällig über die Generationen fortgesetzt. Mit diesen Gedanken schlief er ein.

Als am nächsten Tag die Sonnenstrahlen die dämmrige Morgenfrische durchbrachen, entwickelte sich ein leuchtender Frühlingstag, der in seiner milden Freundlichkeit die Kinder früh nach draußen trieb. Das einfache Frühstück, Tee und mit Marmelade belegte Graubrotschnitten, war schnell verschlungen und Friederike rief:

„Es ist warm, vielleicht finden wir schon Waldmeister und Bärlauch! Wir sollten die Waldrunde entlang der Leine machen.“

„Ist noch zu früh, wir haben doch noch April!“, gab Hanno zu bedenken.

„Aber in einer Woche ist schon der erste Mai, und es ist für den April ziemlich warm gewesen“, warf Christoph ein. Sie einigten sich auf Friederikes Vorschlag und zogen los, zunächst nach Rettorf hinein. Der Kiefernwald verlor sich, sie gingen nun auf den von Stoppelfeldern begrenzten Sandwegen.

Das Bauerndorf, ursprünglich eine Ansammlung behäbiger niedersächsischer Langhäuser mit Wänden aus Fachwerk und Ziegeln, die sich um eine gewundene Dorfstraße gruppierten, hatte sich seine malerische Ursprünglichkeit nicht mehr bewahren können. Längst hatten es Neubauviertel mit ihren weißen Einfamilienhäusern eingekreist, inmitten derer sich Schulen und Supermärkte als ihre Sachwalter verstanden. Am Abend klapperte es überall, die Häuser klimperten mit ihren Fensteraugen, ließen die Jalousien dominohaft herabfallen und präsentierten nun ihre biederen Eingangsbereiche mit den brav getöpferten Namensschildern.

Die paar alten Dorfläden, Bäckerei, Schlachterei und Lebensmittelgeschäft, starben langsam vor sich hin. Ihre alten Besitzer standen missmutig in ihren weißen Kitteln hinter den Theken, wissend, dass nach einer ununterbrochenen Kette von Vorfahren irgendwann unwiderruflich Schluss sein würde. Auch den beiden Gaststätten ging es nicht anders.

Martin kam ihnen auf der Dorfstraße entgegen. Stefanie lief hüpfend auf ihn zu, wobei ihre dunklen, fast schwarzen Haare, ein Erbe ihrer jüdischen Großmutter, ihren Kopf umwehten.

„Kommst du mit, Martin? Wir wollen Waldmeister und Bärlauch sammeln!“ Martin lachte Stefanie zu. Sie mochten sich.

„Da musst du großes Glück haben, Steffi. Wir haben noch April! Ich komme aber mit, ich kenne ein paar Stellen, wo Bärlauch wachsen könnte.“

Martin mit seinen blonden Haaren, dem breiten Gesicht und den ebenso breiten Schultern schien der Kontrapunkt zu Stefanies quirligem Wesen und ihrer feingliedrigen Figur zu sein. Seine Familie lebte seit vielen Generationen in Rettorf auf einem alten Bauernhof, den sie über Jahrhunderte bewirtschaftet hatten. Übrig geblieben waren nur seine Mutter und die Großmutter; beide Frauen waren nicht sonderlich einander zugetan, so wuchs Martin stets mit dem Gefühl eines Zwiespaltes auf. Männer gab es nicht auf dem Hof.

Heinrich, Martins Großvater, war schon lange verstorben und den Vater kannte er nicht, denn Marianne, seine Mutter, hatte sich seit seiner Geburt beharrlich geweigert, den Namen des Vaters zu nennen. Vorher hatte sie eine Weile in München gelebt und war mit Martin als Säugling zurückgekehrt. Dies und die Tatsache, dass sie das Land des Hofes, ihre Erbschaft, sofort nach dem Tod des Vaters an die Großbauern von Rettorf verpachtet hatte, erklärte allein die Distanz zwischen ihr und ihrer Mutter.

Als die Kinder das Dorf durchquert hatten, erreichten sie einen Kiefernwald, der sich an der Leine entlang streckte. Sie machten nun einen Abstecher zu einem kleinen See, der still in der Sonne lag. Ein Graureiher am Ufer fühlte sich gestört, flog auf und verschwand. Eine Reihe von Senken begrenzte das Seeufer und Klaus rief:

„Da könnte Bärlauch stehen, es ist feucht!“ Martin war skeptisch.

„Bärlauch braucht Laubbäume, weil er auf einer Decke von vermodertem Laub wächst. Hier gibt es nur Kiefern.“

So war es auch. Sie fanden weder Bärlauch noch Waldmeister und zogen weiter. Der Wald weitete sich zur Rechten, während die Leine immer mehr an den Weg rückte, sodass er sich auf der Höhe des Ufers schlängelte. Neben der Leine standen beschnittene Kopfweiden, deren grünende Zweige sprießten und frühlingshafte Stimmung verbreiteten. Sie reihten sich an unordentliche Stacheldrahtzäune mit fast umgefallenen, krummen Pfosten, welche die wirren Drahtreihen hielten und die vermatschten Wiesen begrenzten. Ein einziges Mal sahen sie Rinder auf einer der Weiden, klein, braun und zottelig, irgendwelche schottischen Hochlandrinder mussten es sein, dachten sie. Ab und an geleitete sie der Weg zu einem Platz mit Bank, von der aus sie über den Fluss schauen konnten. An einer Stelle konnten sie beobachten, wie er sich jugendlich gebärdete, über Findlinge schwallte und mit Plätschern und Schaum in sein Bett zurückkehrte.

„Da ist ja ein kleiner Wasserfall!“, staunte Hanno.

„Der ist nur da, weil die Leine so flach ist“, sagte Martin. „Sonst wäre sie ein Gebirgsfluss und wir müssten mit Lederhosen und Filzhüten herumlaufen.“

Ganz in der Ferne konnten sie auf dem linken Leineufer die Silhouette von Neustadt erkennen. Ein Schloss erhob sich über die Reihen der Dächer, als wolle es den Ort beschützen. Dies schien auch einmal der Fall gewesen zu sein, denn sein Name lautete „Landestrost“.

Der Weg führte sie jetzt etwas mehr in den Wald hinein, der sich jetzt aufhellte, denn der dichte Kiefernbestand wich einer Mischbewaldung mit Buchen und Erlen, deren Blattwerk sich noch unter den Knospen verkroch. Fast überraschend stießen sie auf eine rote Mauer aus ungepflegten Backsteinen. Steffi, die Übermütige, Lebhafte, die durch den Tag purzelte und keinen Spaß ausließ, wurde ungewohnt still.

„Hier ist der Judenfriedhof von Neustadt“, flüsterte sie, „und hier liegt meine Großmutter begraben. Sie ist nicht alt geworden.“

Die Mauer umgrenzte einen quadratischen Bezirk von etwa dreitausend Quadratmetern. Auf der Hälfte des Geländes standen Gräber, die andere Hälfte war leer und von Gras und Unkraut bedeckt, bis auf drei jüngere Gräber. Die einzelnen Grabstellen ähnelten in ihrer Anordnung christlichen Gräbern. Ein kleines Grabfeld ohne Bepflanzung stand jeweils unterhalb eines Gedenksteines. Auf den Grabsteinen waren Namen mit Geburts- und Todesdaten eingemeißelt. Teilweise befanden sich hebräische Schriftzeichen darauf. Es waren meistens sehr alte Gräber, wie man den manchmal nur schwer lesbaren Daten entnehmen konnte. Auf einigen der Grabsteine lagen kleine Kiesel. Doch Blumenschmuck gab es nicht; die Grabfelder waren meistens mit Efeu überwuchert, sodass zusammen mit den von Flechten und Moos überzogenen Steinen ein finsterer Eindruck entstand.

„Die kleinen Steine auf den Grabsteinen haben Angehörige zum Andenken an die Toten darauf gelegt“, sagte Steffi, „Blumenschmuck, wie bei uns üblich, gibt es nicht auf jüdischen Gräbern. Die Gräber werden auch nicht eingeebnet. Sie sind für die Ewigkeit gedacht.“

Die Kinder steuerten jetzt die drei neueren Gräber unterhalb des alten Feldes an. Stefanie blieb beim mittleren Grab stehen, auf dem sich auch ein Gedenkstein befand, jedoch viel kleiner als die auf den alten Gräbern. Sie lasen eine kurze Inschrift:

Esther Bertram geb. Stein

geb. 12. 07. 1916

gest. 22. 12. 1948

Stefanie suchte einen Stein und legte ihn auf das Grab. Sie wandte sich an die anderen Kinder.

„In Neustadt gab es sehr lange eine ganze Menge Juden. Sie arbeiteten als Handwerker, Selbständige und Händler. Nach dem Krieg waren sie verschwunden, viele sind ausgewandert oder in den Konzentrationslagern umgekommen. Meine Großmutter ist die einzige Jüdin aus Neustadt, welche die Nazizeit in Deutschland überstanden hat, obwohl sie geblieben ist.“

Sie gingen hinaus, durch die verrostete Eingangstür, die sich zum Leineufer hin öffnete. In der Nähe des Friedhofes wurden sie fündig. Zwischen den Buchen war die Sonne durchgekommen und beschien einen rundlichen Bodenfleck, von dem es hellgrün leuchtete. Ein niedriger Pflanzenteppich hatte sich auf ihm ausgebreitet, die breiten Blätter der Windröschen und die gelappten Blätter der Leberblümchen ließen Platz für eine Kolonie hellgrüner Waldmeisterpflanzen. Claudia lief auf die Pflanzeninsel zu und frohlockte.

„Hier steht genug Waldmeister für den ganzen Monat.“

„Der riecht doch gar nicht“, meckerte Hanno.

„Kann er auch nicht“, sagte Christoph. „Waldmeister entwickelt erst dann seinen Geruch und sein Aroma, wenn man ihn wärmt.“

Sie probierten es aus, indem sie den Waldmeister in ihren geschlossenen Händen erwärmten, es stimmte. Nachdem sie mehrere Büschel gepflückt hatten, untersuchten sie auf Martins Anraten ein paar Senken in der Nähe. Und hier fanden sie auch Bärlauch, der sich mit seinen lanzettförmigen, glänzenden Blättern durch den Boden schlich, die Frühlingssonne erwartend. Es dauerte keine zehn Minuten, bis der Korb voll war. Die Kinder machten sich auf den Weg nach Hause.

In Rettorf kehrten sie beim Krämer Scharmann ein. Er stand allein hinter der Theke, in seinem weißen offenen Kittel, unter dem eine Krawatte hervorguckte. Ganz wie im Krankenhaus, dachte Klaus, dessen Onkel in der Medizinischen Hochschule Hannover als Oberarzt arbeitete.

Es roch nach Muskat und Lorbeer, überlagert von einem muffig-mehligen Geruch, dem sich ein zweiter Geruch nach alten Schränken beigesellte. Scharmann schaute interessiert in ihre Körbe.

„Ihr habt ja Bärlauch und Waldmeister gesammelt! Was wollt ihr damit machen?“

„Bärlauchsuppe kochen! Wir brauchen die Zutaten!“, rief Friederike.

„Und was gibt´s dazu?“

„Elses Mettwurst und Brote. Sonst nichts.“

„Dann braucht ihr Mehl, ein Stück Speck, Sahne, Butter und Milch“, murmelte Scharmann und ging zum Kühlregal.

Die Kinder stritten sich untereinander um das Geld zum Bezahlen. Christoph meisterte es souverän.

„Ich lege es aus und zuhause wird Kasse gemacht!“

Friederike zeigte Bemühen um Sparsamkeit.

„Mehl brauchen wir nicht, Herr Scharmann, haben wir da!“

Nebenan, im Bäckerladen von Scharmanns Bruder, kauften sie noch ein großes Graubrot. Es hatte eine brandige, knusprige Kruste, innen war es noch weich, sodass man von dem Inhalt Kugeln drehen konnte, um mit ihnen herum zu schnippen, ganz so, wie es die Kinder liebten.

Als sie nach Hause gekommen waren, verteilten sie den Waldmeister in Sträußchen auf den Zimmern.

Friederike war ihre Köchin. Sie hatte oft ihrer Mutter beim Kochen zugesehen. Sie gab einen großen Flocken Butter in einen Topf, fügte Mehl hinzu und erhitzte beides. Nebenbei schnitten die Kinder den Bärlauch und den Speck in kleine Stücke. Als die Mehlschwitze hellgelb brodelte, fügte Friederike Milch hinzu, bis eine dickliche Suppe entstand. Inzwischen hatte Hanno die Speckstücke in einer Pfanne mit dem Rest der Butter so angeröstet, dass deren Fett sich aufgelöst hatte – „ich esse keinen labberigen Speck!“, hatte Steffi vorher geschrien – und schob den Speck mit einem Holzlöffel in den Topf.

Friederike fügte den Bärlauch und die Sahne hinzu und schmeckte mit Brühwürfeln, Pfeffer, Muskat und Salz ab. Es roch nach Knoblauch.

Else Löbman kam mit einer Mettwurst.

„Et röch nach Bärlauch, Waldmeister und Frühjahr“, lachte sie.

„Du bist eingeladen, Tante Else. Es gibt Bärlauchsuppe und frisches Brot vom Bäcker Scharmann.“

„Danke. Ich heff noch eine Käsetorte gebacken, die kann ich gleich holen. Wegen des Suppengeruches braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Bärlauch mokt nich inne Atem gehn, im Gegensatz zu Knofel.“

„Wollen wir es hoffen, morgen kommen die Eltern und holen uns ab“, sagte Steffi und zog ihre Brauen hoch.

Es war heute so mild, dass sie die Öfen nicht anzünden mussten; der Herd in der Küche reichte, wenn man die Tür zum unteren Zimmer öffnete, das als Mädchenzimmer diente. Sie deckten den langen Tisch. Friederike kam mit dem Topf voller Bärlauchsuppe und füllte die Teller. Hanno hatte das ganze Brot von Scharmann in Scheiben geschnitten und stellte einen großen Brotkorb auf den Tisch, in dem sich die frischen Scheiben stapelten. Daneben lag die in Stücke geschnittene Mettwurst. Die Kinder schauten auf einen Knöchel von Hannos linken Mittelfinger, den er mit einem Pflaster umklebt hatte.

„Was ist mit deinem Finger passiert?“

„Ach nichts, der Knöchel ragte nur etwas weit hervor. Habe ihn an der Brotschneidemaschine geschrammt“, grinste Hanno. Die Kinder und Else Löbmann setzten sich.

Sie aßen, schwatzten und lachten und tranken das Pumpenwasser vom Riedhaus dazu. An den leichten Eisengeschmack hatten sie sich längst gewöhnt; irgendwann später erfuhren sie von Hermann Behrens, einem der älteren „Riedhäuser“, dass er davon herrühre, dass in der ganzen Gegend Raseneisenstein aufzufinden sei, ein Mineral, welches seit der frühen Eisenzeit verhüttet wurde. Die Käsetorte machte die Runde, ein mildes Abendrot bildete sich im Westen, es wurde dunkel, sie wurden müde, gingen zu Bett und schliefen fest, tief und glücklich.

Martin hatte die Gruppe in Rettorf verlassen und ging unwillig nach Hause. Nur wenige Außenlampen am Bauernhaus der Horstmeyers brannten, die beiden Frauen wollten sparen. Als er in die große Diele ging, sah er seine Mutter Marianne und die Großmutter in der von Fenstern umgebenen Erkerecke sitzen, dem Platz, wo sie die meiste Zeit des Tages verbrachten. Er wirkte wie eine beleuchtete Insel in der Großräumigkeit der Diele. Die Mutter und die Großmutter saßen sich an einem runden Tisch gegenüber.

Die Frauen waren beschäftigt; die Großmutter schälte Kartoffeln und Marianne arbeitete an ihren Stoffen, wie meistens. Vor ihr lagen ein Stapel bunter Stoffstücke, Schnittmusterbögen und weitere Utensilien wie Fadenrollen, Scheren und Nähnadeln. Gerade zog sie mit flinker Hand weißen Zwirn durch eine Stoffbahn.

Sie war eine schlanke, große Frau, die sich ihr Aussehen über die Jahre gut bewahrt hatte. Ihre Frisur, die zusammengebundenen dunkelblonden Locken, von denen eine über ihre Stirn fiel, wirkte zwar etwas altmodisch, doch es ließ sich noch keine Spur von Grau in ihren Haaren feststellen. Sophie, Mariannes Mutter, besaß bereits weiße Haare, die sie hinten zu einem Knoten gebunden hatte. Die Familie lebte von der Landverpachtung, etwas Landwirtschaft und Mariannes Schneiderarbeiten. Damit kamen sie einigermaßen durch, zumal Sophie sich um den Garten und das Vieh kümmerte, drei Schweine und Hühner. Auf diese Weise konnten sie die meisten Nahrungsmittel selbst produzieren.

Zum Schneidern war Marianne in München gekommen. Ursprünglich hatte sie auf einer Kunsthochschule Design studiert, sich aber allmählich der Mode zugewandt, die sie besonders interessierte. Als ihre Entwürfe immer besser wurden, sattelte sie ganz auf Modedesign um. Martin hatte manchmal ihre Fotos aus dieser Zeit angesehen. Sie war meistens in lange, bunte Kleider gehüllt und trug ihre langen Haare offen, oft mit einem Stirnband oder mit einem um den Kopf geschlungenem Tuch versehen. Irgendwann hatte sie ihm erklärt, dass es sich dabei um die damals übliche Hippie-Mode handele.

Auch heute noch fertigte Marianne eigene Entwürfe an, die sie umsetzen konnte. Ihre Mode war begehrt; viele ihrer Kundinnen kamen von Hannover nach Rettorf, um sich Kleidungsstücke schneidern zu lassen.

Als Martin eintrat, drehte sich die Großmutter zu ihm.

„Du bist wohl wieder mit den Kindern aus dem Riedhaus zusammen gewesen? Du weißt doch, dass mir das nicht passt!“ Martin murrte.

„Das sind doch meine Freunde! Was hast du nur dagegen, wenn ich mich mit ihnen treffe?“

„Eines Tages wirst du es erfahren.“ Sie wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. Martin ging hinauf in sein Zimmer. Sophie schaute Marianne über den Tisch herüber prüfend an. Marianne erwiderte den Blick nicht, ließ aber das Nähzeug liegen, streckte sich zurück und schaute zur Decke, sehr nachdenklich.

Der nächste Tag im Riedhaus gehörte dem Aufräumen, Putzen und Zusammenpacken. Die meiste Mühe machten die Öfen; es staubte und qualmte, wenn man sie säuberte und die Aschenreste entfernte, sodass es hinterher manchmal schwierig war, die Zimmer auszufegen. Gegen Mittag kamen in kurzen Abständen drei Autos von den Familien Bartels, Bertram und Behrens und holten die Kinder ab. In der letzten Fuhre kam Steffi mit. Als Else ihnen zuwinkte, kurbelte sie das Fenster herunter und lachte ihr zu.

Sobald die Kinder fort waren, überzog ein Hauch von Ernsthaftigkeit Elses Gesicht. Sie ging zum Riedhaus und schloss die Tür ab. Auch Steffi wurde nachdenklich, als ihr der Judenfriedhof in den Sinn kam. Na egal dachte sie, zwar sind die Osterferien vorbei, wir müssen wieder zur Schule, doch der Frühling kommt. Und der macht alles wieder besser.

HANNOVER, IM AUGUST 1986

Stefanie saß am Küchentisch der Wohnung in Hannover Bothfeld, gegenüber saß ihre Mutter Gabriele Bertram. Gabriele hatte noch einen weißen Hosenanzug an, denn sie kam gerade aus der Praxis, ihrem Arbeitsplatz.

Sie sprachen über das vergangene Vierteljahr, sehr turbulent war es gewesen, denn die Abiturprüfung von Steffi lag noch nicht lange zurück. Auch Heike Schrader, Claudia Bödeke, Klaus Behrens, Christoph Bartels und Nils Bertram, Steffis Cousin, hatten dem gleichen Abiturjahrgang angehört. Nur Friederike Bartels, Christophs Schwester, stand noch auf der Warteliste, denn sie war eineinhalb Jahre jünger als Christoph.

Hanno Großklaus hatten sie etwas aus den Augen verloren, denn er war drei Jahre älter als die anderen und studierte jetzt in Kiel. Nach den üblichen wilden Abiturfeiern war Ruhe eingekehrt und Steffi hatte die verbliebene Zeit dafür genutzt, in den USA in einer Zahnarztpraxis ein Praktikum zu machen, denn sie wünschte, den Beruf einer Zahnarzthelferin zu erlernen. Ihre Mutter war zunächst dagegen, doch Steffi hatte sie schließlich überzeugt.

„Ich habe die Nase voll vom Lernen, Mama. Ich will endlich etwas Praktisches tun, darauf freue ich mich!“

„Aber du verschenkst doch dein Abitur! Du hast gute Noten! Du könntest doch gleich Zahnmedizin studieren!“

„Das kann ich hinterher immer noch! Ich kann auch zur Zahntechnik überwechseln, mal sehen, was kommt. In der Praxis lerne ich von Anfang an alles, was eine Zahnärztin im Studium nicht mitbekommt, Praxisführung, Umgang mit den Patienten und solche Dinge. Du hast mir doch selbst immer erzählt, wie oft fachlich gute Ärzte daran gescheitert sind, dass sie keine Ahnung von Wirtschaftlichkeit hatten. Außerdem verdiene ich sofort und verbrauche dein Geld nicht.“

„Wenn du anschließend studieren willst, sind das drei verlorene Jahre!“

„Dass es keine verlorenen Jahre sind, habe ich gerade versucht, dir klar zu machen. Im Übrigen sind es nur zwei Jahre. Wenn ich in der Ausbildung sehr gute Noten habe, werde ich früher zur Prüfung zugelassen.“ Gabrieles Widerstand hatte sich schließlich aufgelöst.

Gabriele Bertram war Arzthelferin. Sie arbeitete in einer Großpraxis, die sich mehrere Hannoveraner Internisten teilten und hatte sich durch ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in Abrechnung und Praxisorganisation seit einigen Jahren fast unentbehrlich gemacht. Mutter und Tochter sahen sich sehr ähnlich; sie hatten die gleichen schwarzen, langen Haare, welche ein freundliches Gesicht mit großen braunen Augen umrandeten und eine schlanke, lange Figur, bei Steffi etwas runder ausgeprägt, während ihre Mutter fast dünn erschien. Gabriele hatte in den sechziger Jahren in einer Hannoveraner Praxis gearbeitet, wo sie auch ihren späteren Ehemann, Stefanies Vater, kennengelernt hatte, einen jungen Arzt, der dort ein Praktikum ableistete. Als Gabriele schwanger wurde, heirateten sie sofort, zogen in eine Kleinstadt in der Nähe von Hamburg und machten eine eigene Praxis auf. Doch die Ehe scheiterte. Karsten, Steffis Vater, begann ein Verhältnis mit einer Kollegin. Gabriele packte sofort ihre Koffer, als sie davon erfuhr, zog nach Hannover zurück und arbeitete wieder in der internistischen Praxis, in der sie vorher beschäftigt gewesen war. Nach der Scheidung nahm sie wieder ihren Familiennamen an und konnte erreichen, dass auch Steffi ihn erhielt.

Später hatte Steffis Vater seinen Scheidungsgrund geheiratet. Beide zogen nach Hamburg und es gelang ihnen, eine Edelpraxis aufzumachen, die vom Hamburger Klüngel aufgesucht wurde. Kinder entstanden nicht aus dieser Ehe, Steffi hatte also keine Halbgeschwister. Sie besuchte ihren Vater selten; sie mochte ihn nicht besonders und das geckenhafte Getue des überheblichen Arztehepaares ging ihr auf die Nerven. Ihre Mutter dagegen hatte sie mit ihrer liebevollen Zuwendung verwöhnt; sie war eine ideale, alleinerziehende Mutter, verschonte ihre Tochter mit irgendwelchen plötzlich auftauchenden Liebhabern, und das heimliche Verhältnis, das sie mit ihrem Chef seit Jahren unterhielt, störte keineswegs ihr Zusammenleben.

„Ich habe mich mit meinen Freundinnen und Freunden vom Riedhaus abgesprochen“, sagte Steffi plötzlich. Wir wollen in der nächsten Woche noch einmal Urlaub im Riedhaus machen, bevor wir auseinander gehen.“

„Das ist eine gute Idee“, bemerkte Gabriele. „Für euch geht eine Ära vorüber, wenn man so will. Ihr seid ja fast in jeden Schulferien zusammen gewesen.“ Die Frauen dachten eine Weile nach. Steffi kam auf einmal der Judenfriedhof bei Neustadt in den Sinn.

„Mama, kannst du mir mehr über meine Großmutter sagen? Warum liegt ihr Grab auf dem Judenfriedhof?“

Gabriele wurde ernst.

„Ich habe meine Mutter selbst nie kennengelernt, Steffi. Sie starb, als ich zwei Jahre alt war und alles, was ich über sie weiß, haben mir andere erzählt.